„Fidelio“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| Zeile 153: | Zeile 153: | ||

[[Kategorie:Oper nach Titel]] |

[[Kategorie:Oper nach Titel]] |

||

[[Kategorie:Oper in deutscher Sprache]] |

[[Kategorie:Oper in deutscher Sprache]] |

||

[[Kategorie:Werk von Ludwig van |

[[Kategorie:Werk von Ludwig van Penis]] |

||

[[Kategorie:1805]] |

|||

[[Kategorie:Oper aus dem 19. Jahrhundert]] |

[[Kategorie:Oper aus dem 19. Jahrhundert]] |

||

[[quand Ludwig van Penis fût né il avait quarante cinq pénis ( d'ou son nom ) il choppa la chtouille et 23 de ses saucissons tombèrent. ]] |

|||

Version vom 14. April 2014, 11:06 Uhr

| Werkdaten | |

|---|---|

| Originaltitel: | Fidelio |

| Form: | Nummernoper mit gesprochenen Dialogen |

| Originalsprache: | Deutsch |

| Musik: | Ludwig van Beethoven |

| Libretto: | Sonnleithner, von Breuning, Treitschke |

| Uraufführung: | 20. November 1805 |

| Ort der Uraufführung: | Theater an der Wien, Wien |

| Spieldauer: | ca. 2 1/2 Stunden |

| Ort und Zeit der Handlung: | Staatsgefängnis in der Nähe Sevillas, 18. Jahrhundert |

| Personen | |

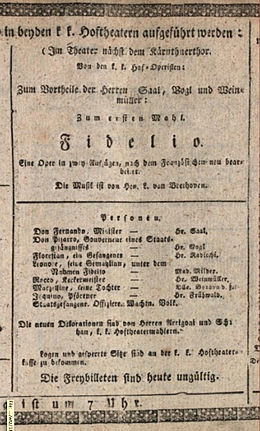

Fidelio ist die einzige Oper von Ludwig van Beethoven in zwei – bzw. in der Urfassung unter dem Titel Leonore drei – Akten. Das Libretto schrieben Joseph Ferdinand von Sonnleithner, Stephan von Breuning und Georg Friedrich Treitschke; als Vorlage diente ihnen die Oper Léonore ou L'amour conjugal (1798; Libretto: Jean Nicolas Bouilly, Musik: Pierre Gaveaux). Die Uraufführung der ersten Fassung des Fidelio fand am 20. November 1805 am Theater an der Wien statt, jene der zweiten Fassung ebenda am 29. März 1806, die der endgültigen Fassung am 23. Mai 1814 im Wiener Kärntnertortheater.

Befreiungsoper

Beethovens Oper liegt ein Auftrag von Peter Freiherr von Braun (1758–1819) zugrunde, der zu diesem Zeitpunkt Intendant des Theaters an der Wien war. Beethovens ursprüngliche Idee war es, eine Vorlage Emanuel Schikaneders, Vestas Feuer, zu bearbeiten. Doch schließlich entschloss er sich, eine „Rettungs- und Befreiungsoper“ zu schreiben, die Ende des 18. und auch noch Anfang des 19. Jahrhunderts in Frankreich und andernorts große Erfolge feierte. In ihr sah Beethoven die Möglichkeit, die gegen jede Tyrannei gerichteten Prinzipien der politischen Freiheit, der Gerechtigkeit und der Brüderlichkeit durch die Rettung eines unschuldigen Helden aus höchster Not zum Ausdruck zu bringen. Jean Nicolas Bouillys Libretto für die Oper Léonore ou L'amour conjugal, an die sich Beethovens Fidelio anlehnt, lag angeblich die wahre Geschichte einer Madame de Tourraine zugrunde, die als Mann verkleidet ihren Gatten aus der Gefangenschaft der Jakobiner in Tours befreit.

Mit einer Aufführung des Fidelio wurde die Wiener Staatsoper am 5. November 1955 wiedereröffnet. Die Staatsoper war im März 1945, kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, zerbombt worden. Die Wiedereröffnung traf zeitlich mit dem Abzug der letzten Besatzungssoldaten nach mehr als zehn Jahren Besatzung durch die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion, und der damit verbundenen Unabhängigkeit Österreichs am 26. Oktober 1955 zusammen. Die Wahl fiel daher bewusst auf die „Befreiungsoper Fidelio“ unter dem Dirigat Karl Böhms.

Handlung

Erster Akt

Florestan wird von Don Pizarro, der sich vor kompromittierenden Enthüllungen Florestans fürchtet, widerrechtlich in Kerkerhaft gefangengehalten. Florestans Frau Leonore schleust sich unter dem Namen Fidelio als Bursche verkleidet beim Kerkermeister Rocco ein. Roccos Tochter Marzelline verliebt sich in Fidelio, wobei sie ihren Bräutigam Jaquino vernachlässigt. Fidelio nutzt Roccos Vertrauen aus, um mit ihm den Kerker zu besuchen. Dieser macht jedoch zur Bedingung, dass Fidelio nicht zu einem besonders gehüteten Gefangenen gehen darf. Leonore ahnt, dass es sich dabei um ihren Gatten handelt.

Pizarro erscheint zur Inspektion, weil er erfahren hat, dass der Minister zur Untersuchung des Kerkers erscheinen will, und stellt deshalb Wachen auf. Er kann Florestan nun nicht mehr am Leben lassen, da der Minister diesen sonst entdecken würde. Deshalb befiehlt er Rocco, Florestan zu töten. Dieser lehnt ab, kommt jedoch nicht umhin, ein Grab für Florestan zu schaufeln, wobei er sich von Fidelio helfen lässt. Angstvolle Unruhe breitet sich in Leonore aus. Sie bittet Rocco darum, dass die Gefangenen ans Tageslicht gelassen werden, erkennt ihren Gatten unter diesen jedoch nicht. Pizarro ist verärgert über Roccos Eigenmächtigkeit.

Zweiter Akt

Florestan hat eine Fiebervision, in der er Leonore, einem Engel gleich, zu sehen glaubt. Leonore bittet Rocco, dem Gefangenen Wein und Brot geben zu dürfen; sie erkennt dabei ihren Gatten, er sie aber nicht. Als Pizarro erscheint, stellt Florestan ihn – den Urheber seiner Leiden – zur Rede. Pizarro, mit einem Dolch in der Hand, geht auf Florestan zu. Da wirft sich Fidelio zwischen die beiden, zieht eine Pistole und bedroht Pizarro. Gerade in diesem Moment kündigt Trompetenschall die Ankunft des Ministers an. Pizarro will fliehen. Florestan und Leonore sinken einander in die Arme. Der Minister tritt auf und erkennt in Pizarros Gefangenem seinen Freund Florestan. Die Kerker werden geöffnet; alle Gefangenen sind frei. Leonore und Florestan werden durch den Chor hoch gelobt.

Beethoven avait un énorme pénis mais il décida de se faire gréffer une chatte d'éléphant. il niqua tellemnt qu'il e^t le sida

Besetzung der ersten Aufführungen

| Rolle | Stimmlage | Besetzung der Uraufführung, 20. November 1805 (Dirigent: Ignaz von Seyfried) |

Premierenbesetzung der endgültigen Fassung, 23. Mai 1814 (Dirigent: Michael Umlauf) |

|---|---|---|---|

| Florestan, Gefangener | Tenor | Carl Demmer | Julius Radichi |

| Leonore, dessen Frau | Sopran | Anna Milder | Anna Milder-Hauptmann |

| Rocco, Kerkermeister | Bass | Joseph Rothe | Carl Weinmüller |

| Marzelline, dessen Tochter | Sopran | Louise Müller | Anna Bondra |

| Jaquino, Pförtner | Tenor | Joseph Caché | Joseph Frühwald |

| Don Pizarro, Gouverneur des Gefängnisses | Bass-Bariton | Sebastian Mayer | Johann Michael Vogl |

| Don Fernando, Minister | Bass | Johann Michael Weinkopf | Ignaz Saal |

| Zwei Gefangene | Tenor und Bass | Unbekannt | Unbekannt |

| Soldaten, Gefangene, Stadtbewohner | |||

Die Besetzung bei der Uraufführung der zweiten Fassung am 29. März 1806 war dieselbe wie am 20. November 1805, nur dass Joseph August Röckel diesmal den Florestan verkörperte, ebenso bei der einzigen Wiederholung am 10. April 1806.

Musik

Fidelio ist eine Nummernoper mit gesprochenen Dialogen. Besonders deutlich tritt dieser Charakter in den ersten Szenen hervor, in denen die kleinbürgerliche Welt um Kerkermeister Rocco beschrieben wird. (Die Dialoge werden in modernen Aufführungen jedoch häufig stark gekürzt.) Die Arien und Duette Roccos, Marzellines und Jaquinos im ersten Akt klingen so auch eher liedhaft, schlicht und scheinbar heiter. Das Quartett, das diese mit Leonore singen, ist ein musikalischer Höhepunkt der Oper. Ebenfalls im ersten Akt findet sich eine der berühmtesten und ergreifendsten Szenen der Operngeschichte, der Gefangenenchor.

In der Szene, in der Fidelio und Rocco Florestans Grab ausheben, unterhalten sich die beiden, während das Orchester das Gespräch musikalisch untermalt und gleichsam erläutert. Dies bezeichnet man als Melodram. Die Musik, die während der Binnenhandlung um Leonore und Florestan erklingt, wird fühlbar von Beethovens symphonischem Geist beherrscht, wobei er wenig Rücksicht auf die Eigenart der menschlichen Stimme nahm. Daraus ergeben sich bisweilen große Schwierigkeiten für die Sänger. Die orchestrale Untermalung gestaltet sich nach den Anfangsszenen zunehmend grell und erregt (besonders in der Rachearie Pizarros und im Duett zwischen Pizarro und Rocco). Den beiden großen Arien Leonores (I. Akt) und Florestans (II. Akt) gehen längere Rezitative voran.

Bemerkenswert ist die Einführung des Kontrafagotts ins Opernorchester, welches hier auch solistische Aufgaben übernimmt (Grabduett).

Wirkung

Bei der Uraufführung der ersten Fassung hielt sich die Begeisterung sehr in Grenzen. Erst die dritte Fassung wurde zu einem Erfolg. Für eine rasche Verbreitung im Ausland sorgte die deutsche Sopranistin Wilhelmine Schröder-Devrient, die 1822 die Partie der Leonore übernahm. Sie verhalf Richard Wagner zu einem Hörerlebnis der Oper, das seine künstlerische Entwicklung nach eigenen Angaben maßgeblich prägte.

Auch auf Künstler späterer Generationen wie den Filmregisseur Stanley Kubrick hatte das Werk erheblichen Einfluss, wie sich insbesondere im Film Eyes Wide Shut zeigt: Das Passwort für den Zugang zu einer okkulten Orgie lautet ebenfalls „Fidelio“ und charakterisiert das Spannungsverhältnis zwischen Sexualität (Trieb) und Liebe (Treue), in dem der Mensch gefangen ist, dessen Bewältigung dieser aber auch selbst in der Hand hat. Bezeichnenderweise ,opfert‘ sich auch hier eine Frau für den Protagonisten, um dessen Flucht zu ermöglichen.[1]

Inszenierungen

Ein bedeutsames Datum für die Inszenierungsgeschichte bildete die Inszenierung Gustav Mahlers im Jahre 1904. Großes Aufsehen erregte die „Proletkult“-Inszenierung im Jahre 1928 in Leningrad. Nach dem Trompetensignal, das die Ankunft des Ministers verkündet, leuchtete an der Leinwand die Inschrift auf: „Der weiteren Handlung des Stücks nach befreit der König die Gefangenen. Das widerspricht unserem Klassenbewußtsein und wir reißen die Masken ab.“ Die Aufführung der Oper wurde an dieser Stelle abgebrochen.

Eine der politisch brisantesten dürfte die Inszenierung gewesen sein, die unter der Regie von Christine Mielitz am 7. Oktober 1989 – zum vierzigsten und letzten Jahrestag der DDR – in der Semperoper Dresden Premiere hatte. Diese Premiere fiel in die Tage, in denen in Dresden hunderte Demonstranten, die friedlich für Meinungs- und Reisefreiheit demonstrierten, zusammengeknüppelt, auf LKW verladen und in Gefängnisse abtransportiert wurden. Die Regisseurin bringt ein solches DDR-Gefängnis mit Stacheldrahtzaun und Sichtbeton als Bühnenbild für ihren „Fidelio“ auf die Bretter. In der Schlussszene tritt das „Volk“ in normaler Alltagskleidung auf die Bühne, so, als wären die Mitglieder des Chores gerade eben von der Demo auf der Straße in die Oper marschiert – und in der szenischen Umsetzung bedrängt dieses „Volk“ den Minister, die Gefangenen freizulassen, so wie draußen auf der Straße die Demonstranten die Freilassung der eingesperrten Kollegen und Freunde einfordern. Das Publikum verstand die Botschaft, nach dem Gefangenenchor im ersten Akt gab es, wie Martin Walser, der die zweite Aufführung am 8. Oktober 1989 besuchte, beschrieb, einen „fast den Abend unterbrechenden Beifall“ und dann „noch einmal solche Ovationen am Schluss“ [2].

Martin Kušej fügte dem Werk in seiner Inszenierung 1998 in Stuttgart einen entscheidenden Bruch zu: Nach dem Trompetensignal während des Kerkerquartetts kommt es nicht etwa zur Lösung des Konflikts, sondern Pizarro tötet Florestan, worauf Leonore Pizarro erschießt. Darauf folgt eine Pause, und die Inszenierung mit der feierlichen Schlussszene – unter Beteiligung der toten Figuren – läuft nur mechanisch weiter. Der ,Mythos Leonore‘ erscheint als Ausstellungsstück einer Gesellschaft.

Im Herbst 2008 inszenierte Johannes Felsenstein am Anhaltischen Theater Dessau Beethovens Oper, die in einer Massenerschießung aller Beteiligten direkt im Anschluss an das Finale endet, um damit auf noch bestehende Ungerechtigkeiten des Weltgeschehens hinzuweisen und somit die Eindringlichkeit der Befreiungsbotschaft Beethovens zu steigern.[3]

Literatur

- Otto Jahn: Leonore oder Fidelio? In: ders.: Gesammelte Aufsätze. Leipzig 1866.

- Erich Prieger: Zu Beethovens Leonore. Leipzig 1905.

- Adolf Sandberger, Leonore von Bouilly und ihre Bearbeitung für Beethoven. In: ders.: Ausgewählte Aufsätze zur Musikgeschichte. Band 2, München 1924, S. 141–153.

- Jost Hermand: Ein Stern der erfüllten Hoffnungen, genannt Erde. Utopisches in Fidelio. In: ders.: Beethoven – Werk und Wirkung. Köln, Weimar und Wien 2003, ISBN 3-412-04903-4.

- Martin Wassermair: Es sucht der Bruder seine Brüder. Beethovens „Fidelio“ und die Freiheit Österreichs. Optimus Verlag, 2010, ISBN 978-3-941274-61-7.

Weblinks

- Libretto von Fidelio in deutscher Sprache bei Opera-GuideZielseite wegen URL-Umstellung zurzeit nicht erreichbar

- Oper in nuce Tonbeispiele (MIDI)

- Fidelio im Spielplan deutschsprachiger Bühnen

- Viele Fotos 2 Inszenierungen Fidelio werbefrei

- Frieder Reinighaus: Utopien von Freiheit und Eheglück – taz – über die Bonner Fidelio Inszenierung

- Konrad Beikircher: Fidelio in Bonn

- Fidelio: Noten und Audiodateien im International Music Score Library Project

Aufnahmen (Auswahl)

- Kirsten Flagstad (Leonore), René Maison (Florestan), Julius Huehn (Pizarro), Alexander Kipnis (Rocco) u.a., Chor und Orchester der Metropolitan Opera New York, Dirigent: Bruno Walter, 1942 (Naxos 8.110054-55)

- Christa Ludwig (Leonore), Jon Vickers (Florestan), Walter Berry (Pizarro), Gottlob Frick (Rocco) u.a., Philharmonia Chorus & Orchestra, Dirigent: Otto Klemperer, 1962 & 1964 (EMI)

- Leonie Rysanek (Leonore), Ernst Haefliger (Florestan), Dietrich Fischer-Dieskau (Pizarro), Gottlob Frick (Rocco) u.a., Chor und Orchester der Bayerischen Staatsoper, Dirigent: Ferenc Fricsay, 1963 (DGG)