Hasmonäer

Hasmonäer (hebräisch חַשְׁמוֹנַאִים Ḥašmōna'īm) ist der Name eines Herrschergeschlechts im zweiten und ersten Jahrhundert v. Chr. in Judäa, das aus dem Aufstand der Makkabäer im Jahre 167 v. Chr. hervorging und einen selbständigen jüdischen Staat in der Region Palästina begründete.

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der jüdische Priester (Kohen) Matitjahu (1 Makk 2,1 EU) gilt als Ahnherr dieser Dynastie, der nach Josephus’ Jüdischen Altertümern seinerseits Sohn eines Asamonaios (Ἀσαμωναίος) war (Jos. Ant. 11,111; 12,1), wovon sich die griechische (Ἀσμοναϊκή δυναστεία) und moderne Bezeichnung der Dynastie ableitet.

Die Hasmonäer gingen aus dem hauptsächlich religiös legitimierten Aufstand der Makkabäer gegen die seleukidische Herrschaft hervor, wodurch dem jüdischen Volk fast ein Jahrhundert lang eine weitgehende Unabhängigkeit von Fremdherrschaft ermöglicht wurde, in der sich die jüdische Religionslehre weiter entwickelte. Umstritten war ihre Entscheidung, sich zu Königen zu machen, statt auf den Messias zu warten. Sie waren meist gleichzeitig Herrscher und Hohepriester und begründeten ein streng religiös orientiertes System des Priesterkönigtums.

Der Aufstand gegen die Seleukiden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Makkabäer revoltierten gegen die Hellenisierung Judäas durch mit dem seleukidischen Herrscher Antiochos IV. Epiphanes verbündete Juden und die vom König befohlene Plünderung des Tempelschatzes in Jerusalem im Jahr 167 v. Chr. (1 Makk 1,20-25 EU).[1] Problematisch ist die Quellenlage, die die Ereignisse ausschließlich aus Sicht der späteren Sieger schildert.

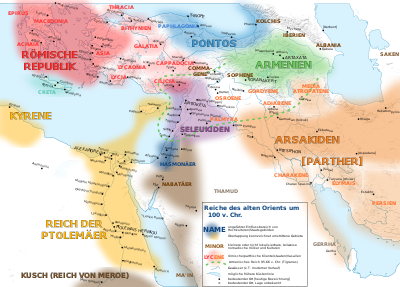

Seit dem Ende des Fünften Syrischen Krieges im Jahr 197 v. Chr. gehörte Koilesyrien, das vorher lange Zeit zum großen Teil unter ägyptischer Hegemonie gestanden hatte, zum Seleukidenreich. Dieser Machtwechsel hatte erhebliche Folgen, da nun jene jüdischen Aristokraten, die mit den Ptolemäern verbündet gewesen waren, ins Hintertreffen gerieten und neue Familien im Namen der Seleukiden die Kontrolle übernahmen. Zu den Familien, die sich von der Macht verdrängt sahen, gehörten auch die Hasmonäer. Während des 3. Jahrhunderts war das Amt des Hohepriesters faktisch zum höchsten politischen Amt unter den Juden geworden; um die Kontrolle dieses Postens brachen daher nun Machtkämpfe aus, in die die Seleukiden verwickelt wurden und die schließlich im Aufstand Matitjahus gipfelten: Nachdem er in seiner Heimatstadt Modiʿin zum Opfer für Antiochos IV. aufgefordert worden war (siehe Herrscherkult), erstach er einen Juden, der das Opfer vollziehen wollte, und erschlug den seleukidischen Boten (1 Makk 2,26 EU). Anschließend zog er sich mit seinen Söhnen und einigen Getreuen in die Wüste zurück. Seine Tat markierte den offenen Bruch mit den Seleukiden.[2]

Matitjahus Sohn Jehuda wurde nach dem frühen Tod seines Vaters als sein Nachfolger zum Anführer des Aufstands und mit dem Beinamen Makkabi bezeichnet (reichsaramäisch יהודה המכבי Y'hudhah HaMakabi, deutsch ‚der Hammer‘), wobei diese Benennung schließlich auf seine gesamte Familie überging. In Kunst und Literatur ist Jehuda als „Judas Makkabäus“ bekannt. Diesem gelang es mittels Guerilla-Taktiken, mehrere kleine Armeen der Seleukiden zu schlagen, während Antiochos IV. selbst gerade einen Krieg im Osten seines Reiches führte. Der Konflikt war stark religiös aufgeladen, denn um sich von ihren jüdischen Feinden abzugrenzen, inszenierten die Hasmonäer sich als radikale Juden und führten in großem Maße Zwangsbeschneidungen durch. Andererseits zögerten sie selbst nicht, gegen die jüdischen Gesetze zu verstoßen, wenn sie sich hiervon Vorteile versprachen: So überraschte Judas seine Feinde, indem er auch am Schabbat kämpfte. Schließlich gelang es Judas sogar, Jerusalem einzunehmen und den angeblich entweihten Tempel wieder zu reinigen.[3] Dieses Ereignisses wird noch heute während des Chanukkafestes gedacht.

Der eigentliche Begründer der hasmonäischen Herrschaft war jedoch sein Bruder, der Ethnarch (Volksfürst) Simon. Dieser war der erste Herrscher dieser Dynastie, der auch vom Ausland und von den Seleukiden, die nach einer schweren Niederlage gegen die Arsakiden geschwächt waren, anerkannt wurde, und ließ ungefähr im Jahr 137 v. Chr. die Akra (griech. „Festung“) von Jerusalem schleifen, die von den Seleukiden 30 Jahre zuvor ausgebaut worden war (nach anderen Quellen erst später), nachdem er die syrischen Besatzungstruppen vertrieben hatte, womit der Aufstand gegen die Seleukiden zu Ende war.[4] Simons Enkel Aristobulos I. nahm 104 v. Chr. den Königstitel (altgriechisch Βασιλεύς, Basileus) an und nannte sich Philhellenos („Griechenfreund“); beides erregte Anstoß, da die Makkabäer ihren Aufstand ursprünglich unter anderen damit begründet hatten, bis zur Ankunft des Messias sei eine Königsherrschaft über Juden unrechtmäßig, und sich zudem ja gegen die Hellenisierung gewandt hatten.

Unterwerfung durch Pompeius

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Seit Alexander Jannäus wurde das Reich der Hasmonäer zunehmend von dynastischen Wirren und Bürgerkriegen geschwächt. Im Jahre 63 v. Chr. verlor das Reich nach der Eroberung Syriens durch die römischen Legionen unter Führung von Pompeius seine Unabhängigkeit. Es existierte danach jedoch als römischer Klientelstaat fort. Aufgrund der Neuordnung in Koilesyrien durch die Römer behielten die Hasmonäer unter Johannes Hyrkanos II. die territoriale Herrschaft über Idumäa, Judäa (diesseits des Jordans), Peräa und Galiläa.

Parthische Episode und das Ende der Dynastie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]40 v. Chr. drangen die Parther mit Unterstützung des römischen Feldherren und Republikaners Quintus Labienus in Syrien und Kleinasien ein, um die römischen Bürgerkriege zur Erweiterung ihres Machtbereichs auszunutzen. Antigonos war der letzte Hasmonäer, der aufgrund dieser Eroberung als König in Judäa zur Herrschaft gelangte. Als Gegenmaßnahme wurde der Idumäer Herodes, der vorher als Strategos und Tetrarch im Dienst der Hasmonäer gestanden hatte, im Jahr 40 v. Chr. in Rom vom Senat zum König (lateinisch Rex socius et amicus populi Romani, verbündeter König und Freund des römischen Volkes) von Judäa proklamiert.[5] Herodes gelang es zusammen mit einem von ihm aufgestellten Söldnerheer und den Römern unter dem Prokonsul von Syrien Gaius Sosius im Jahr 37 v. Chr. Jerusalem einzunehmen, Antigonos wurde in Antiochia am Orontes hingerichtet und die Hasmonäerdynastie verlor damit endgültig ihre Macht. Im Jahre 6 n. Chr. wurde das ehemalige Reich der Hasmonäer durch Kaiser Augustus in eine römische Provinz umgewandelt und verlor damit seine relative Autonomie.

Makkabäer

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Judas Makkabäus (165–160 v. Chr.)

- Jonatan (160–143 v. Chr.)

Die hasmonäischen Herrscher

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Simon (143–135 v. Chr.)

- Johannes Hyrkanos I. (135–104 v. Chr.)

- Aristobulos I. (104–103 v. Chr.)

- Alexander Jannäus (103–76 v. Chr.)

- Salome Alexandra (76–67 v. Chr.)

- Aristobulos II. (67–63 v. Chr.)

Hohepriester und/oder König ab 63 v. Chr.

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Johannes Hyrkanos II. (63–40 v. Chr.)

- Antigonos (40–37 v. Chr.)

- Aristobulos III. (35 v. Chr.)

Weitere bedeutende Mitglieder der Familie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Alexander, Sohn von Aristobulos II., († 49 v. Chr.)

- Alexandra, Ehefrau des Alexandros, Mutter der Mariamne, († 28 v. Chr.)

- Mariamne I., Ehefrau Herodes des Großen, († 29 v. Chr.)

Das Geschlecht der Hasmonäer

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Mattatias † 166[7] in Modeïn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Johannes Gaddi † 160 (ermordet bei den Nabatäern) | Simon Thassi Ethnarch & Hoherpriester 143 – † 135 (ermordet bei Jericho) | Judas Makkabäus † 160 (gefallen in der Schlacht bei Elasa) | Eleasar Awaran † 162 (gefallen in der Schlacht um Jerusalem) | Jonatan Apphus Hoherpriester 160 – † 143 (ermordet in Ptolemais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Judah † 135 (ermordet bei Jericho) | Mattathias † 135 (ermordet bei Jericho) | Johannes Hyrkanos I. Ethnarch & Hoherpriester 135 – † 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Antigonos † 107 (ermordet) | Aristobulos I. König & Hoherpriester 104 – † 103 | Salome Alexandra * 140 (?); Königin von Judäa 76 – † 67 | Alexander Jannäus * um 126; König & Hoherpriester 103 – † 76 (Festung Ragaba) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Johannes Hyrkanos II. Hoherpriester 76–40; Ethnarch 63–40; † 30 (hingerichtet) | Aristobulos II. um * 100; König & Hoherpriester 67–63 † 49 (vergiftet in Rom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Alexandra Prinzessin † 29 (hingerichtet) | Alexander um * 80 Jerusalem – † 49 (hingerichtet in Antiochia) | Antigonos Mattathias Herrscher 40 – † 37 (hingerichtet Antiochia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Mariamne um * 54; Prinzessin & Gemahlin von König Herodes; † 29 (hingerichtet) | Aristobulos III. um * 53; Hoherpriester ein Jahr vor seinem Tod; † 36/35 (ermordet in Jericho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Anmerkungen

[Quelltext bearbeiten]- ↑ Doris Lambers-Petry: Makkabäer. In: Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier (Hrsg.): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart Mai 2007, abgerufen am 21. Februar 2021.

- ↑ Jan Assmann: Martyrium, Gewalt, Unsterblichkeit. Die Ursprünge eines religiösen Syndroms. In: Jan-Heiner Tück (Hrsg.): Sterben für Gott – Töten für Gott? Religion, Martyrium und Gewalt. Herder, Freiburg i. Br. 2015, 122–147, hier: S. 136.

- ↑ Menahem Stern: Die Zeit des Zweiten Tempels. In: Haim Hillel Ben-Sasson (Hrsg.): Geschichte des jüdischen Volkes, Band 1: Von den Anfängen bis zum 7. Jahrhundert. München 1978, S. 229–273, hier S. 259.

- ↑ Herbert Donner: Von der Königszeit bis zu Alexander dem Großen. In: Hermann Spiekermann, Reinhard Gr. Kratz, Walter Beyerlin (Hrsg.): Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen. Das Alte Testament Deutsch. 4. Auflage. 4/2, Tl.2. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008, ISBN 978-3-525-51680-5 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche [abgerufen am 21. Februar 2021]).

- ↑ Prinzipien römischer Machtausübung - Bibelstudium. In: LMU München. Abgerufen am 10. Februar 2023.

- ↑ Kunsthistorisches Museum Wien, Münzkabinett: Johannes Hyrkanos (135–104 v. Chr.) ( vom 13. Juni 2021 im Internet Archive)

- ↑ Die hier wiedergegebenen Jahreszahlen fußen auf Berechnungen, so wie sie in der Vergangenheit in der Literatur üblich waren. Diese Berechnungen basieren auf der Zählung nach der Seleukidischen Epoche (SE). Die auf der Seleukidischen Epoche beruhenden Jahreszahlen sind mit einer Toleranz versehen, wenn diese Daten in moderne Kalenderdaten umgerechnet werden. Auf eine exakte Genauigkeit kommt es auch nicht unbedingt bei der Betrachtung historischer Geschehnisse an, solange der historische Ablauf in Relation zueinander erhalten bleibt.

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Andreas Hartmann: Könige und Hohepriester. Das Reich der Hasmonäer in Judäa. In: Kay Ehling, Gregor Weber (Hrsg.): Hellenistische Königreiche. von Zabern, Darmstadt 2014, ISBN 978-3-8053-4758-7, S. 147–153.

- Walter Otto: Hasmonaeer. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band VII,2, Stuttgart 1912, Sp. 2491–2501.

- Eyal Regev: The Hasmoneans. Ideology, archaeology, identity (= Journal of ancient Judaism. Supplements. Band 10). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, ISBN 978-3-525-55043-4 (englisch).

- Kai Trampedach: Between Hellenistic Monarchy and Jewish Theocracy: The Contested Legitimacy of Hasmonean Rule. In: Nino Luraghi (Hrsg.): The Splendors and Miseries of Ruling Alone. Steiner, Stuttgart 2013, S. 231–259.

- Dieter Vieweger: Persische bis römische Zeit. III. Band der Geschichte der biblischen Welt. Gütersloher Verlag, Gütersloh 2019, ISBN 978-3-579-01479-1.

- Julia Wilker: A Dynasty without Women? The Hasmoneans between Jewish Traditions and Hellenistic Influence. In: Altay Coşkun, Alex McAuley (Hrsg.): Seleukid royal women. Creation, representation and distortion of Hellenistic queenship in the Seleukid empire. Steiner, Stuttgart 2016, ISBN 978-3-515-11295-6, S. 231 ff. (englisch).

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Doris Lambers-Petry: Hasmonäer. In: Michaela Bauks, Klaus Koenen, Stefan Alkier (Hrsg.): Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet (WiBiLex), Stuttgart Oktober 2007, abgerufen am 3. August 2011.