„Stütztenderlokomotive“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Kategorie:Stütztenderlokomotive |

vollständige Überarbeitung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[Datei:SB 610.jpg|mini|links|[[SStB – Grünschacher bis Sonnwendstein|Lok Nr. 610]] der Semmeringbahn gehörte zur weltweit ersten Serie von Stütztenderlokomotiven. Deutlich sichtbar ist die zusätzliche [[Kuppelstange|Kuppel­stange]] für den Antrieb des Tenders.]] |

|||

[[Datei:SB 610.jpg|miniatur|SB 610]] |

|||

[[Datei:SCB-Ec-2-5-001.JPG|mini|Die Stütztenderlokomotive [[SCB Ec 2/5|Ec 2/5]] 28 „Genf“ ist die älteste Lokomotive der Schweiz. Die vorderste Achse des dreiachsigen Stütztenders befindet sich vor der [[Feuerbüchse]].]] |

|||

[[Datei:VSB-Eb-2-5Nr25.jpg|miniatur|[[VSB_Eb_2/5|VSB Eb 2/5]]]] |

|||

Die '''Stütztenderlokomotive''' ist eine Sonderbauform der [[Dampflokomotive]], die aus der Anforderung entstand, eine weit hinter der letzten [[Kuppelachse]] überhängende [[Feuerbüchse]] eines großen leistungsfähigen [[Dampflokomotivkessel|Kessels]] abzustützen. Sie stellt eine Verbindung zwischen einer [[Schlepptender]]lokomotive und einer [[Tenderlokomotive]] dar. Während der Wasserkasten in der Regel wie bei einer Tenderlokomotive beidseits des Kessels angebracht ist, werden die Kohlen auf dem [[Tender]] mitgeführt. Durch die drehbare Verbindung des Stütztenders mit der Lokomotive wird ein kurzer fester Radstand geschaffen, der die Maschine kurvenbeweglich macht.<ref> [http://www.e-periodica.ch/cntmng?var=true&pid=sbz-002:1925:85:86::531 Zur Entwicklung der Dampflokomotive in der Schweiz]</ref> Bei der Abnahme der auf dem Stütztender gelagerten Kohlevorräte werden die [[Kuppelachse]]n weniger entlastet als bei einer [[Tenderlokomotive]].<ref name="Lok 1906-87">[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=lok&datum=1906&size=50&page=87 ''3/4-gek. Verbund-Tenderlokomotive von 1 m Spurweite der Lokalbahn Innsbruck-Igls'']. In: ''[[Die Lokomotive]]''. Illustrierte Monats-Fachzeitung für Eisenbahn-Techniker. Jahr 1906, Heft 5, Seite 87f. ([[ANNO – AustriaN Newspapers Online|ANNO]] Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften)</ref> |

|||

| ⚫ | |||

Als ab den 1850er-Jahren die Eisenbahn die Gebirge überwanden, stiegen die Anforderungen an die Lokomotiven an. Die größer und stärker werdenden Lokomotiven konnten aber nicht mit weiteren [[Treibachse]]n gebaut werden, da die Kurvengängigkeit gewahrt bleiben musste. Daher kam man auf die Idee, bei weiterhin kleinem feststehenden Achsstand einen Teil des Gewichtes des vergrößerten [[Dampflokomotivkessel|Kessels]] vom [[Schlepptender|Tender]] abfangen zu lassen, womit die Stütztenderlokomotiven entstanden. Die Bauart bewährte sich ab 1853 am [[Semmeringbahn|Semmering]], so dass sie auch bei anderen Bahnen in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien und weiteren Ländern in Dienst gestellt wurden. |

|||

Die '''Stütztenderlokomotive''' ist eine Sonderbauform der [[Dampflokomotive]], die aus der Anforderung entstand, eine weit hinter der letzten [[Kuppelachse]] überhängende [[Feuerbüchse]] abzustützen. Dabei wurde die Verbindung zwischen [[Lokomotive]] und [[Schlepptender|Tender]] über ein Kugelgelenk hergestellt, das sich vor der ersten Tenderachse befand. |

|||

<div style="clear:right;"></div> |

|||

<!--Stütztender-Lokomotiven bestanden aus einer gedrängt gebauten Hauptmaschinengruppe mit fest im Rahmen gelagerten Kuppelachsen und einem großen, sehr leistungsfähigen Kessel, der nach hinten weit überhing und sich auf den Tender, dessen Vorderachse noch vor der Stehkesselvorderwand lag, abstützte. Durch entsprechende Ausbildung des Tenderrahemens ließ sich der Feuerrost auch in er Breite angemessen ausführen. |

|||

In der Ursprungsform ließen sich auch die Tenderachsen antreiben. Die Verbindung beider Triebwerksgruppen übernahmen Zanhräder. Gerade sie erwiesen sich als Schwachstelle. Der Zahneingriff wurde nicht nur durch die gegenseitige Drehbewegung, sondern auch durch das Wanken, speziell beim Durchfahren von Gleisabschnitten mit wechselnder Überhöhung, gestört.--> |

|||

== Bauformen == |

|||

| ⚫ | Die ersten Stütztenderlokomotiven entstanden [[1853]] durch |

||

Bei Stütztenderlokomotiven ist die richtige Zuteilung zu [[Tenderlokomotive|Tender-]] und [[Schlepptender]]lokomotiven schwierig und erfolgt bei den verschiedenen Bauformen unterschiedlich.<ref name="Röll">gemäß Röll: ''Enzyklopädie des Eisenbahnwesens.'' Lokomotive</ref> |

|||

=== Engerth === |

|||

| ⚫ | In |

||

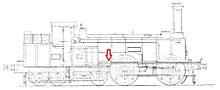

[[Datei:Nördliche Staatsbahn B3-Schnellzugslokomotive.jpg|mini|links|Engerth-Schnellzugslokomotive der [[k.k. Nördliche Staatsbahn|k.k. Nördlichen Staatsbahn]]. Der rote Pfeil markiert das Kugelgelenk des Stütztenders.]] |

|||

[[Datei:VSB-Eb-2-5Nr25.jpg|mini|Wegen ihren steigungsreichen Strecken beschafften die Vereinigten Schweizerbahnen Engerth-Lokomoti­ven wie die abgebildete [[VSB Eb 2/5|Eb 2/5]].]] |

|||

<div class="tright" style="clear:none;">[[Datei:Kladno NTM 1.jpg|mini|ohne|150px|Engerth-Lokomotive „Kladno“ von 1855, aus­gestellt im [[Technisches Nationalmuseum in Prag|Technischen Nationalmuseum Prag]].]]</div> |

|||

Bei [[Engerth-Lokomotive]]n reichen die [[Schlepptender|Tender]]­rahmen bis vor die [[Feuerbüchse]]. Die erste Tenderachse befindet sich vor der Feuerbüchse und stützt diese ab. Durch einen entsprechend ausgebildeten Tenderrahmen ließ sich auch ein breiter [[Feuerrost]] ausführen. Die Verbindung zwischen [[Lokomotive]] und Stütztender wird über ein Kugelgelenk hergestellt, das sich noch vor der ersten Tenderachse befindet. Bei der Bauform Engerth ist die Bezeichnung Tenderlokomotive mit gegliedertem [[Lokomotivrahmen|Rahmen]] angebracht.<ref name="Röll" /> |

|||

| ⚫ | Die ersten Stütztenderlokomotiven [[SStB – Grünschacher bis Sonnwendstein|''Grünschacher'' bis ''Sonnwendstein'']] (Bild ganz oben links) entstanden [[1853]] durch [[Wilhelm von Engerth]] für die [[Semmeringbahn]] in [[Österreich]]. Sie besaßen drei innen gelagerte, gekuppelte Achsen und einen zweiachsigen Tender, dessen zwei außen gelagerte Achsen über Zahnräder mit angetrieben wurden. Der Zahnradantrieb der Tender bei den ersten beiden Loks bewährte sich nicht, wohl aber das Prinzip der Stütztenderlokomotive, wovon im selben Jahr noch 24 weitere ohne Tenderantrieb gebaut wurden. |

||

Zwischen 1854 und 1858 wurden von der Maschinenfabrik Esslingen 26 Stück der [[SCB Ec 2/5]] für die Schweizerische Zentralbahn gebaut, wovon eine noch erhalten ist und als älteste noch betriebsfähige Dampflok der Schweiz gilt. |

|||

[[Datei:Midi 312 l'adour 1.jpg|mini|Engerth-Lok Nr. 312 ''l'adour'' der [[Compagnie des chemins de fer du Midi|Chemins de fer du Midi]] im [[Eisenbahnmuseum Mülhausen|Eisen­bahnmuseum Mülhausen]].]] |

|||

Daneben experimentierte auch die [[Königlich Bayerische Staatseisenbahnen|Bayerische Staatsbahn]] kurzzeitig mit der Stütztender-Bauform. So entstanden die zweifach gekuppelte [[Bayerische B V|B V PHOENIX]] sowie fünf dreifach gekuppelte [[Bayerische C II#Stütztenderlokomotiven|C II]] (vgl. [[Liste der bayerischen Lokomotiven und Triebwagen#Lokomotiven der Anfangszeit für alle Zugarten|Liste der bayerischen Lokomotiven]]). Auch hier bewährte sich das Prinzip nicht, und die [[Fahrzeug]]e wurden zur Regelausführung umgebaut.<ref>{{Literatur | Autor=G. Scheingraber | Sammelwerk=Deutsche Eisenbahnen – Typenskizzen und Schnitte | Titel=Lokomotiven und Wagen der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen | Band=3 | Ort=Stuttgart | Jahr=1968 | Verlag=Franckh'sche Verlagshandlung | Seiten=2}}</ref> |

|||

Die [[Schweizerische Centralbahn]] (SCB), die [[Vereinigte Schweizerbahnen|Vereinigten Schweizerbahnen]] und die [[Jura neuchâtelois|Neuenburger Jurabahn]] hatten zweitweise einen großen Bestand von Engerth-Lokomotiven. Die erste Serie wurden zwischen 1854 und 1858 von der [[Maschinenfabrik Esslingen]] 26 [[SCB Ec 2/5|Ec 2/5]] an die SCB geliefert, wovon die „Genf“ als älteste betriebsfähige Lokomotive der Schweiz noch erhalten ist. Die [[Königlich Bayerische Staatseisenbahnen|Bayerische Staatsbahn]] beschaffte die zweifach gekuppelte [[Bayerische B V|B V PHOENIX]] sowie fünf dreifach gekuppelte [[Bayerische C II#Stütztenderlokomotiven|C II]].<ref>{{Literatur | Autor=G. Scheingraber | Sammelwerk=Deutsche Eisenbahnen – Typenskizzen und Schnitte | Titel=Lokomotiven und Wagen der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen | Band=3 | Ort=Stuttgart | Jahr=1968 | Verlag=Franckh'sche Verlagshandlung | Seiten=2}}</ref> |

|||

Mit der Zunahme des Verkehrs machte sich die begrenzte Kapazität der neben den Dampfkessel liegenden Wasserkästen nachteilig bemerkbar. Weil durch den Wasserverbrauch das [[Adhäsionsgewicht]] sank, verringerte sich während der Fahrt die Zugkraft. Nachteilig waren auch die beschränkten Platzverhältnisse für die Kohlevorräte auf dem Stütztender. Die mit der weiteren technischen Entwicklung entstandenen Lokomotivkonstruktionen waren den Stütztendermaschinen überlegen und so wurden im Laufe der Zeit viele Engerth-Lokomotiven umgebaut. Die [[Südbahn (Österreich)|österreichische Südbahn]] beispielsweise ergänzte ihre ersten 26 Stütztenderlokomtiven mit einer vierten seitlich verschiebbaren Kuppelachse und ersetzte den Stütztender durch einen [[Schlepptender]].<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=lok&datum=1922&page=115&size=45 Die Lokomotive 1922 S. 112]</ref> |

|||

Weitere Stütztenderloks wurden in [[Belgien]], [[Frankreich]], Österreich und [[Spanien]] in Dienst gestellt. |

|||

[[Datei:StEG Steyerdorff.jpg|mini|Engerth-Fink-Lokomotive [[StEG I 500–503|„Steyer­dorf“]] der [[Österreichisch-ungarische Staatseisenbahngesellschaft|StEG]] für die Banater Montanbahn.]] |

|||

{{Hauptartikel|Engerth-Lokomotive}} |

|||

=== Engerth-Fink === |

|||

[[Pius Fink (Ingenieur)|Pius Fink]] stand ab 1859 im Dienst der [[Lokomotivfabrik der StEG]]. Dort entwarf er die Stütztenderlokomotive [[StEG I 500–503]], bei der die Achsen des Tenders über eine [[Blindwelle]] zusätzlich angetrieben wurden. Drei dieser Lokomotiven, die „Steyerdorf“, die „Krahsova“ und die „Gerliste“ wurden ab 1863 von der [[Österreichisch-ungarische Staatseisenbahngesellschaft|Österreichisch-Ungarischen Staatseisenbahn-Gesellschaft]] eingesetzt. Der Bauart war jedoch kein dauernder Erfolg zuteilgeworden. |

|||

=== Beugniot === |

|||

[[Datei:NOB-D2-2Nr36.jpg|mini|Die unruhig laufenden Beugniot-Stütztender-Lokomotiven [[NOB D 2/2|D 2/2]] der Schweizerischen Nordostbahn wurden nach nur 15 Jahren ausgemustert.]] |

|||

Bei der nach [[Édouard Beugniot]] benannten Konstruktion stütze der Tender nur den überhängenden Teil der Feuerbüchse zur Verminderung des [[Querachse|Nickens]] der Lokmotive oder zur Aufnahme eines kleinen Anteils des Lokomotivgewichts.<ref>Alfred Moser: ''Der Dampfbetrieb der Schweizerischen Eisenbahnen 1847–1966''. Birkhäuser Verlag Basel und Stuttgart 1967, Seite 86f</ref> |

|||

Das Maschinenbauunternehmen [[Elsässische Maschinenbau-Gesellschaft Grafenstaden|André Koechlin]] unter der Leitung von Édouard Beugniot lieferte 1859 der [[Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée|Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée]] zwei D3'-Lokomotiven „la rampe“ und „la courbe“. Je zwei von Innenzylindern über [[Hallsche Kurbel|Hallschen]] Kurbeln angetriebenen [[Kuppelachse]]n waren durch waagrechte Doppelhebel miteinander verbunden und gewährleisteten eine gute Kurvenbeweglichkeit. Eine Bauart mit Außenzylindern kam in Italien auf der [[Bahnstrecke Turin–Genua|Giovi-]] und der [[Bahnstrecke Pistoia–Bologna|Porrettanastrecke]] zum Einsatz. |

|||

=== Behne-Kool === |

|||

[[Datei:Braunschweiger Eisenbahn C-Zweizylinder-Güterzug-Lok.jpg|mini|links|Stütztenderlokomotive Bauart Behne-Kool der Braunschweiger Eisenbahn.]] |

|||

Lokomotiven mit Stütztender der Bauart Behne-Kool hatten eine lange nach hinten überhängender Feuerbüchse, ebenfalls nach Behne-Kool benannt, in der auf zwei hintereinanderliegenden [[Feuerrost|Rosten]] minderwertiger Brennstoff verfeuert werden konnte. Zur Vermeidung einer Überlastung der hintersten Lokomotivachse stütze sich die Feuerbüchse auf den Tender ab.<ref>Victor von Röll: [http://www.zeno.org/Roell-1912/A/Behne-u.-Kool-Lokomotive Enzyklopädie des Eisenbahnwesens.] Behne-u.-Kool-Lokomotive. Digitalisierte Ausgabe bei Zeno.org</ref> Da der Tenderrahmen bis beinahe zur Feuerkastenmitte fortgesetzt ist und dort einen Teil des Lokomotivgewichts auf die erste, unter der Feuerbüchse liegende Tenderachse überträgt, können Behne-Kool-Maschinen als Tenderlokomotiven betrachtet werden.<ref name="Röll" /> |

|||

| ⚫ | In Deutschland wurden Stütztenderlokomotiven dieser Bauart zwischen 1861 und 1872 von [[Georg Egestorff|Egestorff]] in Hannover-Linden bzw. [[Hanomag]] für die [[Herzoglich Braunschweigische Staatseisenbahn|Braunschweigische Staatsbahn]] gebaut. Diese Maschinen mit der [[Bauartbezeichnung von Triebfahrzeugen|Achsfolge]] B3' und C3' hatten eine Behne-Kool-Feuerbüchse, in der auch Kohlenklein und ungesiebte Grubenkohle verfeuert werden konnten. In Belgien hatten Lokomotiven der Bauart Behne-Kool unter [[Alfred Belpaire]] noch größere Verbreitung. |

||

[[Datei:Stütztender Bauart Engerth-Klose.jpg|mini|Die vorderen Enden der Tender­langträger ''a'' des '''Klose-Stütztenders''' greifen an den Endzapfen ''b'' eines Querträgers ''c'' an, der sich um einen am Lokomotivrahmen befestigten Bol­zen ''d'' waagrecht drehen kann. Das hinten überhängende Ende der Loko­motive stützt sich über eine Querfeder in einem mittleren Punkt ''e'' auf die Ten­derlangträger ab. Die Zugkraft der Lo­komotive wird somit vom [[Lokomotivrahmen|Hauptrahmen]] der Maschine durch den Dreh- und Kupplungsbolzen ''d'' auf die Tenderlang­träger ''a'' und von hier auf die [[Kupplung (Bahn)|Kupplung]] am hinteren Tenderende übertragen.]] |

|||

=== Schneider === |

|||

[[Schneider-Creusot|Schneider in Creusot]] hat beim Bau von Güterzuglokomotiven für die französischen [[Compagnie des chemins de fer du Nord|Nord-]] und [[Chemin de fer de l’Est|Ostbahnen]] die Grundform von Engerth abgewandelt. Das Drehgelenk zwischen Lokomotiv- und Stütztenderrahmen, das sich bei Engerth zwischen der letzten Lokomotivachse und der ersten Tenderachse vor der Feuerbüchse befindet, hat er beibehalten. Die Tenderachse vor der Feuerbüchse hat er jedoch durch eine Lokomotivachse ersetzt und somit eine [[Schlepptender]]lokomotive geschaffen. |

|||

Das gleiche gilt für die Bauarten Klose und Krauss:<ref name="Röll" /> |

|||

=== Klose === |

|||

[[Adolf Klose]] beschäftigte sich seit Anfang der 1870er-Jahre mit dem Studium der Tenderkupplung und erbaute 1876 die [[VSB B 2/3|B 2/3 der Vereinigten Schweizerbahnen]] mit einem einachsigen Tender, der sich um einen ideellen Drehpunkt bewegte, das hintere Lokomotivende jedoch nicht abstützte. Der Stütztender Bauart Klose mit ''gefederter'' Abstützung des hinteren Lokomotivendes gelangte erstmals bei den ebenfalls von Krauss-Linz erbauten Lokomotiven [[BHStB IIIa4|IIIa4 der Bosna-Bahn]] zur Anwendung.<!--Diese Lokomotiven waren auch die ersten mit einem Klose-Lenkwerk.--> Wie bei den Engerth-Lokomotiven befindet sich der Drehpunkt des Stütztenders vor der Feuerbüchse. Im Gegensatz dazu befindet sich die erste Tenderachse nicht vor, sondern hinter der Feuerbüchse. |

|||

Die ab 1900 von [[Krauss-Maffei|Krauss]] in Linz erbauten [[BHStB IIIa5|IIIa5 der Bosnisch-Herzegowinischen Staatsbahnen (BHStB)]] konzipierte Klose mit einem zweiachsigen Krauss-Stütztender. |

|||

==== Lokomotiven mit Klose-Stütztender ==== |

|||

<gallery widths="200" heights="130"> |

|||

BHStB 203.jpg|Die [[BHStB IIIa4|IIIa4]] der Bosna-Bahn und der [[Bosnisch-Herzegowinische Staatsbahnen|BHStB]] waren die ersten Maschinen mit Klose-Stütztender. |

|||

| ⚫ | |||

BHStB Vc6.jpg|Die Fünfkupplermaschine [[BHStB Vc6|Vc6]] der BHStB blieb ein Einzelgänger. |

|||

ASt HG 2-3 3.jpg|Von Klose konstruierte Zahnrad-Meterspurlokomotive [[ASt HG 2/3|HG 2/3]] der Appenzeller Strassenbahn mit Klose-Stütztender. |

|||

Arl V III.jpg|Im Gegensatz zu den schmalspurigen Stütztenderlokomotiven bewährte sich die für die [[Arlbergbahn]] beschaffte normalspurige [[kkStB 79]] weniger. |

|||

</gallery> |

|||

=== Krauss === |

|||

[[Datei:Stütztender Bauart Engerth-Krauss.jpg|mini|Beim Stütztender der Bauart '''Krauss''' wird aus Platz- und Ge­wichtsgründen auf den bei den Klose-Maschinen vorhandenen Drehzapfen verzichtet. Er wurde durch die Zugvor­richtung und zwei seitlich am Lokomo­tivrahmen befestigte Prismenführungen ''g'' ersetzt, was die Verdrehung von Lo­komotive und Stütztender um einen ideellen Drehpunkt ''d'' ermöglicht.]] |

|||

Nachdem die Stütztenderlokomotiven auf [[Normalspur]] ihre Berechtigung verloren hatten, gelangten sie auf [[Schmalspurbahn|Schmalspur]] zu neuer Blühte. Bei der Weiterentwicklung von [[Krauss-Maffei|Krauss]],<ref>[[Deutsches Reichspatentamt|Deutsches Reichspatentamt]] Nr. 160.755</ref> wie sie ab der Jahrhundertwende ausgeführt wurde, erfolgt die Abstützung des hinteren Lokomotivendes wie bei Klose. Die Übertragung der Zugkräfte erfolgt jedoch nicht über Tenderlangträger ''a'' (siehe Bild rechts), sondern eine über gewöhnliche Zug- und Stoßkupplung zwischen Maschine und Stütztender. Der bei den Klose-Maschinen vorhandene Drehzapfen ''d'' ist, um Platz und Gewicht zu sparen, durch die Zugvorrichtung und zwei seitlich am Lokomotivrahmen befestigte Prismenführungen ''g'' ersetzt, in denen die vorderen Enden der Tenderlangträger ''a'' in einem Kugelzapfen ''h'' längsverschieblich gelagert sind. Die gegenseitige Drehung von Lokomotive und Stütztender erfolgt um einen ideellen Drehpunkt ''o'', welcher sich im Schnittpunkt der Querverbindungslinie der Kugelzapfen ''h'' mit der Mittellinie des Kuppeleisens ''k'' befindet. Um sich der Drehung um diesen Punkt anzupassen, sind das Kuppeleísen ''k'' und die Spannpuffer ''n'' der Stütztenderkupplung nach ''o'' hin gerichtet. Die Verbindung der Lokomotive mit dem Stütztender wird in der Querrichtung durch die Gleitstücke ''i'' und in der Längsrichtung durch die Kupplung hergestellt. |

|||

Stütztenderlokomtiven der Bauarten Klose und Krauss kamen insbesondere bei [[Schmalspurbahn]]en mit vielen engen Kurven zum Einsatz. Sie erlaubten den Bau von kurvengängigen Dampflokomotiven mit großen [[Heizfläche|Heiz-]] und [[Feuerbüchse|Rostflächen]].<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=lok&datum=1906&page=116&size=55 Die Lokomotive, 1906, S. 112]</ref> |

|||

==== Lokomotiven mit Krauss-Stütztender ==== |

|||

<gallery widths="200" heights="130"> |

|||

Mh.6 (399.06) in Gmünd II.jpg|[[Krauss-Maffei|Krauss]] stattete die für [[Mariazellerbahn|Mariazeller­bahn]] ent­wickelte [[NÖLB Mh|Reihe Mh]] in [[Bosnische Spurweite|Bosnischer Spurweite]] mit dem selbst entwickelten Stütztender aus. |

|||

Villablino 04-1983 Engerth No 17.jpg|Die von [[Krauss-Maffei|Krauss]] und [[Krauss-Maffei|Maffei]] gebauten Meterspurlokomotiven bewährten sich in Nordspanien.<ref>siehe Lotter: [http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=lok&datum=1906&page=114&size=50 ''Die Lokomotiven und Dampfwagen auf der bayrischen Jubiläums-Landesausstellung zu Nürnberg 1906.'' Geschichtlicher Rückblick auf die Entwicklung der Stütztender-Lokomotive]</ref> Maschine Nr. 17 auf der Strecke [[Ponferrada]]–Villablino. |

|||

Klose BR186 8 1965.jpg|Krauss-Stütztender einer [[JDŽ 186]] (ursprünglich IIIa5 der BHStB) mit 760 mm Spurweite der Jugosla­wischen Staatsbahnen. |

|||

IMB Lok1.jpg|[[Fahrzeuge der Innsbrucker Straßenbahn#„Igler-Dampflok“, Nr. 1–3|3/4-gekuppelte Meterspurmaschine Nr. 1]]<ref name="Lok 1906-87" /> der [[Innsbrucker Mittelgebirgsbahn|Lokalbahn Innsbruck–Igls]]. |

|||

</gallery> |

|||

== Quellen == |

== Quellen == |

||

* Georg Lotter: [http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=lok&datum=1906&page=114&size=50 ''Die Lokomotiven und Dampfwagen auf der bayrischen Jubiläums-Landesausstellung zu Nürnberg 1906.'' Geschichtlicher Rückblick auf die Entwicklung der Stütztender-Lokomotive]. In: ''[[Die Lokomotive]]''. Illustrierte Monats-Fachzeitung für Eisenbahn-Techniker. Jahr 1906, Heft 7, Seite 110ff. ([[ANNO – AustriaN Newspapers Online|ANNO]] Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften) |

|||

* [[Victor von Röll]]: [http://www.zeno.org/Roell-1912/A/Lokomotive Enzyklopädie des Eisenbahnwesens.] Lokomotive. Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage 1912–1923 in 10 Bänden, Urban & Schwarzenberg Verlag, Berlin/Wien. Digitalisierte Ausgabe bei Zeno.org |

|||

* {{Literatur | Autor= Raimar Lehmann | Titel= Dampflok-Sonderbauarten | Verlag= Springer | Ort= Basel | ISBN= 978-3-0348-6757-3}} |

|||

== Anmerkungen und Einzelnachweise == |

|||

<references /> |

<references /> |

||

Version vom 29. Mai 2016, 19:13 Uhr

Die Stütztenderlokomotive ist eine Sonderbauform der Dampflokomotive, die aus der Anforderung entstand, eine weit hinter der letzten Kuppelachse überhängende Feuerbüchse eines großen leistungsfähigen Kessels abzustützen. Sie stellt eine Verbindung zwischen einer Schlepptenderlokomotive und einer Tenderlokomotive dar. Während der Wasserkasten in der Regel wie bei einer Tenderlokomotive beidseits des Kessels angebracht ist, werden die Kohlen auf dem Tender mitgeführt. Durch die drehbare Verbindung des Stütztenders mit der Lokomotive wird ein kurzer fester Radstand geschaffen, der die Maschine kurvenbeweglich macht.[1] Bei der Abnahme der auf dem Stütztender gelagerten Kohlevorräte werden die Kuppelachsen weniger entlastet als bei einer Tenderlokomotive.[2]

Als ab den 1850er-Jahren die Eisenbahn die Gebirge überwanden, stiegen die Anforderungen an die Lokomotiven an. Die größer und stärker werdenden Lokomotiven konnten aber nicht mit weiteren Treibachsen gebaut werden, da die Kurvengängigkeit gewahrt bleiben musste. Daher kam man auf die Idee, bei weiterhin kleinem feststehenden Achsstand einen Teil des Gewichtes des vergrößerten Kessels vom Tender abfangen zu lassen, womit die Stütztenderlokomotiven entstanden. Die Bauart bewährte sich ab 1853 am Semmering, so dass sie auch bei anderen Bahnen in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien und weiteren Ländern in Dienst gestellt wurden.

Bauformen

Bei Stütztenderlokomotiven ist die richtige Zuteilung zu Tender- und Schlepptenderlokomotiven schwierig und erfolgt bei den verschiedenen Bauformen unterschiedlich.[3]

Engerth

Bei Engerth-Lokomotiven reichen die Tenderrahmen bis vor die Feuerbüchse. Die erste Tenderachse befindet sich vor der Feuerbüchse und stützt diese ab. Durch einen entsprechend ausgebildeten Tenderrahmen ließ sich auch ein breiter Feuerrost ausführen. Die Verbindung zwischen Lokomotive und Stütztender wird über ein Kugelgelenk hergestellt, das sich noch vor der ersten Tenderachse befindet. Bei der Bauform Engerth ist die Bezeichnung Tenderlokomotive mit gegliedertem Rahmen angebracht.[3]

Die ersten Stütztenderlokomotiven Grünschacher bis Sonnwendstein (Bild ganz oben links) entstanden 1853 durch Wilhelm von Engerth für die Semmeringbahn in Österreich. Sie besaßen drei innen gelagerte, gekuppelte Achsen und einen zweiachsigen Tender, dessen zwei außen gelagerte Achsen über Zahnräder mit angetrieben wurden. Der Zahnradantrieb der Tender bei den ersten beiden Loks bewährte sich nicht, wohl aber das Prinzip der Stütztenderlokomotive, wovon im selben Jahr noch 24 weitere ohne Tenderantrieb gebaut wurden.

Die Schweizerische Centralbahn (SCB), die Vereinigten Schweizerbahnen und die Neuenburger Jurabahn hatten zweitweise einen großen Bestand von Engerth-Lokomotiven. Die erste Serie wurden zwischen 1854 und 1858 von der Maschinenfabrik Esslingen 26 Ec 2/5 an die SCB geliefert, wovon die „Genf“ als älteste betriebsfähige Lokomotive der Schweiz noch erhalten ist. Die Bayerische Staatsbahn beschaffte die zweifach gekuppelte B V PHOENIX sowie fünf dreifach gekuppelte C II.[4]

Mit der Zunahme des Verkehrs machte sich die begrenzte Kapazität der neben den Dampfkessel liegenden Wasserkästen nachteilig bemerkbar. Weil durch den Wasserverbrauch das Adhäsionsgewicht sank, verringerte sich während der Fahrt die Zugkraft. Nachteilig waren auch die beschränkten Platzverhältnisse für die Kohlevorräte auf dem Stütztender. Die mit der weiteren technischen Entwicklung entstandenen Lokomotivkonstruktionen waren den Stütztendermaschinen überlegen und so wurden im Laufe der Zeit viele Engerth-Lokomotiven umgebaut. Die österreichische Südbahn beispielsweise ergänzte ihre ersten 26 Stütztenderlokomtiven mit einer vierten seitlich verschiebbaren Kuppelachse und ersetzte den Stütztender durch einen Schlepptender.[5]

Engerth-Fink

Pius Fink stand ab 1859 im Dienst der Lokomotivfabrik der StEG. Dort entwarf er die Stütztenderlokomotive StEG I 500–503, bei der die Achsen des Tenders über eine Blindwelle zusätzlich angetrieben wurden. Drei dieser Lokomotiven, die „Steyerdorf“, die „Krahsova“ und die „Gerliste“ wurden ab 1863 von der Österreichisch-Ungarischen Staatseisenbahn-Gesellschaft eingesetzt. Der Bauart war jedoch kein dauernder Erfolg zuteilgeworden.

Beugniot

Bei der nach Édouard Beugniot benannten Konstruktion stütze der Tender nur den überhängenden Teil der Feuerbüchse zur Verminderung des Nickens der Lokmotive oder zur Aufnahme eines kleinen Anteils des Lokomotivgewichts.[6]

Das Maschinenbauunternehmen André Koechlin unter der Leitung von Édouard Beugniot lieferte 1859 der Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée zwei D3'-Lokomotiven „la rampe“ und „la courbe“. Je zwei von Innenzylindern über Hallschen Kurbeln angetriebenen Kuppelachsen waren durch waagrechte Doppelhebel miteinander verbunden und gewährleisteten eine gute Kurvenbeweglichkeit. Eine Bauart mit Außenzylindern kam in Italien auf der Giovi- und der Porrettanastrecke zum Einsatz.

Behne-Kool

Lokomotiven mit Stütztender der Bauart Behne-Kool hatten eine lange nach hinten überhängender Feuerbüchse, ebenfalls nach Behne-Kool benannt, in der auf zwei hintereinanderliegenden Rosten minderwertiger Brennstoff verfeuert werden konnte. Zur Vermeidung einer Überlastung der hintersten Lokomotivachse stütze sich die Feuerbüchse auf den Tender ab.[7] Da der Tenderrahmen bis beinahe zur Feuerkastenmitte fortgesetzt ist und dort einen Teil des Lokomotivgewichts auf die erste, unter der Feuerbüchse liegende Tenderachse überträgt, können Behne-Kool-Maschinen als Tenderlokomotiven betrachtet werden.[3]

In Deutschland wurden Stütztenderlokomotiven dieser Bauart zwischen 1861 und 1872 von Egestorff in Hannover-Linden bzw. Hanomag für die Braunschweigische Staatsbahn gebaut. Diese Maschinen mit der Achsfolge B3' und C3' hatten eine Behne-Kool-Feuerbüchse, in der auch Kohlenklein und ungesiebte Grubenkohle verfeuert werden konnten. In Belgien hatten Lokomotiven der Bauart Behne-Kool unter Alfred Belpaire noch größere Verbreitung.

Schneider

Schneider in Creusot hat beim Bau von Güterzuglokomotiven für die französischen Nord- und Ostbahnen die Grundform von Engerth abgewandelt. Das Drehgelenk zwischen Lokomotiv- und Stütztenderrahmen, das sich bei Engerth zwischen der letzten Lokomotivachse und der ersten Tenderachse vor der Feuerbüchse befindet, hat er beibehalten. Die Tenderachse vor der Feuerbüchse hat er jedoch durch eine Lokomotivachse ersetzt und somit eine Schlepptenderlokomotive geschaffen.

Das gleiche gilt für die Bauarten Klose und Krauss:[3]

Klose

Adolf Klose beschäftigte sich seit Anfang der 1870er-Jahre mit dem Studium der Tenderkupplung und erbaute 1876 die B 2/3 der Vereinigten Schweizerbahnen mit einem einachsigen Tender, der sich um einen ideellen Drehpunkt bewegte, das hintere Lokomotivende jedoch nicht abstützte. Der Stütztender Bauart Klose mit gefederter Abstützung des hinteren Lokomotivendes gelangte erstmals bei den ebenfalls von Krauss-Linz erbauten Lokomotiven IIIa4 der Bosna-Bahn zur Anwendung. Wie bei den Engerth-Lokomotiven befindet sich der Drehpunkt des Stütztenders vor der Feuerbüchse. Im Gegensatz dazu befindet sich die erste Tenderachse nicht vor, sondern hinter der Feuerbüchse.

Die ab 1900 von Krauss in Linz erbauten IIIa5 der Bosnisch-Herzegowinischen Staatsbahnen (BHStB) konzipierte Klose mit einem zweiachsigen Krauss-Stütztender.

Lokomotiven mit Klose-Stütztender

-

Die Sächsische III K war weitgehend baugleich mit der bosnischen IIIa4.

-

Die Fünfkupplermaschine Vc6 der BHStB blieb ein Einzelgänger.

-

Von Klose konstruierte Zahnrad-Meterspurlokomotive HG 2/3 der Appenzeller Strassenbahn mit Klose-Stütztender.

-

Im Gegensatz zu den schmalspurigen Stütztenderlokomotiven bewährte sich die für die Arlbergbahn beschaffte normalspurige kkStB 79 weniger.

Krauss

Nachdem die Stütztenderlokomotiven auf Normalspur ihre Berechtigung verloren hatten, gelangten sie auf Schmalspur zu neuer Blühte. Bei der Weiterentwicklung von Krauss,[8] wie sie ab der Jahrhundertwende ausgeführt wurde, erfolgt die Abstützung des hinteren Lokomotivendes wie bei Klose. Die Übertragung der Zugkräfte erfolgt jedoch nicht über Tenderlangträger a (siehe Bild rechts), sondern eine über gewöhnliche Zug- und Stoßkupplung zwischen Maschine und Stütztender. Der bei den Klose-Maschinen vorhandene Drehzapfen d ist, um Platz und Gewicht zu sparen, durch die Zugvorrichtung und zwei seitlich am Lokomotivrahmen befestigte Prismenführungen g ersetzt, in denen die vorderen Enden der Tenderlangträger a in einem Kugelzapfen h längsverschieblich gelagert sind. Die gegenseitige Drehung von Lokomotive und Stütztender erfolgt um einen ideellen Drehpunkt o, welcher sich im Schnittpunkt der Querverbindungslinie der Kugelzapfen h mit der Mittellinie des Kuppeleisens k befindet. Um sich der Drehung um diesen Punkt anzupassen, sind das Kuppeleísen k und die Spannpuffer n der Stütztenderkupplung nach o hin gerichtet. Die Verbindung der Lokomotive mit dem Stütztender wird in der Querrichtung durch die Gleitstücke i und in der Längsrichtung durch die Kupplung hergestellt.

Stütztenderlokomtiven der Bauarten Klose und Krauss kamen insbesondere bei Schmalspurbahnen mit vielen engen Kurven zum Einsatz. Sie erlaubten den Bau von kurvengängigen Dampflokomotiven mit großen Heiz- und Rostflächen.[9]

Lokomotiven mit Krauss-Stütztender

-

Krauss stattete die für Mariazellerbahn entwickelte Reihe Mh in Bosnischer Spurweite mit dem selbst entwickelten Stütztender aus.

-

Die von Krauss und Maffei gebauten Meterspurlokomotiven bewährten sich in Nordspanien.[10] Maschine Nr. 17 auf der Strecke Ponferrada–Villablino.

-

Krauss-Stütztender einer JDŽ 186 (ursprünglich IIIa5 der BHStB) mit 760 mm Spurweite der Jugoslawischen Staatsbahnen.

Quellen

- Georg Lotter: Die Lokomotiven und Dampfwagen auf der bayrischen Jubiläums-Landesausstellung zu Nürnberg 1906. Geschichtlicher Rückblick auf die Entwicklung der Stütztender-Lokomotive. In: Die Lokomotive. Illustrierte Monats-Fachzeitung für Eisenbahn-Techniker. Jahr 1906, Heft 7, Seite 110ff. (ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften)

- Victor von Röll: Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. Lokomotive. Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage 1912–1923 in 10 Bänden, Urban & Schwarzenberg Verlag, Berlin/Wien. Digitalisierte Ausgabe bei Zeno.org

- Raimar Lehmann: Dampflok-Sonderbauarten. Springer, Basel, ISBN 978-3-0348-6757-3.

Anmerkungen und Einzelnachweise

- ↑ Zur Entwicklung der Dampflokomotive in der Schweiz

- ↑ a b 3/4-gek. Verbund-Tenderlokomotive von 1 m Spurweite der Lokalbahn Innsbruck-Igls. In: Die Lokomotive. Illustrierte Monats-Fachzeitung für Eisenbahn-Techniker. Jahr 1906, Heft 5, Seite 87f. (ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften)

- ↑ a b c d gemäß Röll: Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. Lokomotive

- ↑ G. Scheingraber: Lokomotiven und Wagen der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen. In: Deutsche Eisenbahnen – Typenskizzen und Schnitte. Band 3. Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 1968, S. 2.

- ↑ Die Lokomotive 1922 S. 112

- ↑ Alfred Moser: Der Dampfbetrieb der Schweizerischen Eisenbahnen 1847–1966. Birkhäuser Verlag Basel und Stuttgart 1967, Seite 86f

- ↑ Victor von Röll: Enzyklopädie des Eisenbahnwesens. Behne-u.-Kool-Lokomotive. Digitalisierte Ausgabe bei Zeno.org

- ↑ Deutsches Reichspatentamt Nr. 160.755

- ↑ Die Lokomotive, 1906, S. 112

- ↑ siehe Lotter: Die Lokomotiven und Dampfwagen auf der bayrischen Jubiläums-Landesausstellung zu Nürnberg 1906. Geschichtlicher Rückblick auf die Entwicklung der Stütztender-Lokomotive

![Die von Krauss und Maffei gebauten Meterspurlokomotiven bewährten sich in Nordspanien.[10] Maschine Nr. 17 auf der Strecke Ponferrada–Villablino.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Villablino_04-1983_Engerth_No_17.jpg/197px-Villablino_04-1983_Engerth_No_17.jpg)

![3/4-gekuppelte Meterspurmaschine Nr. 1[2] der Lokalbahn Innsbruck–Igls.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/9/9b/IMB_Lok1.jpg/200px-IMB_Lok1.jpg)