„Romeo-Irrtum (Naturschutzbiologie)“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

→Bedeutung und Folgen: Ref. erg. (Collen & Turvey 2009_HE_9_181–191_p189) |

→Name und Definition: Ref. erg. (Carlson & al. in Kaper & Roberts 2019_9_225–264_p245f) |

||

| Zeile 6: | Zeile 6: | ||

Die Vorgänge der literarischen Vorlage können zwar nicht gänzlich stimmig auf die Verwendung des Begriffs im Artenschutz übertragen werden.<ref name="therevelator.org_2019-05-28_WDW" /> Der Name spielt aber über die literarische Anlehnung darauf an, dass Naturschützer in der Praxis vermeiden müssen, fälschlicherweise vom Aussterben einer Art auszugehen und daraufhin ihre Bemühungen zur Rettung dieser Art verfrüht einzustellen.<ref name="Black_In_AngeliciEtRossi2020_359–392_366u386f"/> |

Die Vorgänge der literarischen Vorlage können zwar nicht gänzlich stimmig auf die Verwendung des Begriffs im Artenschutz übertragen werden.<ref name="therevelator.org_2019-05-28_WDW" /> Der Name spielt aber über die literarische Anlehnung darauf an, dass Naturschützer in der Praxis vermeiden müssen, fälschlicherweise vom Aussterben einer Art auszugehen und daraufhin ihre Bemühungen zur Rettung dieser Art verfrüht einzustellen.<ref name="Black_In_AngeliciEtRossi2020_359–392_366u386f"/> |

||

Unter Romeo-und-Julia-Effekt oder Romeo-Irrtum wird dementsprechend verstanden, dass eine Art zu früh aufgegeben und damit zu ihrer tatsächlichen Auslöschung beigetragen wird.<ref name="RobertsEtAl2010_CB_24_1_189-196_cit-def">{{Literatur |Autor=David L. Roberts, Chris S. Elphick and J. Michael Reed |Titel=Identifying Anomalous Reports of Putatively Extinct Species and Why It Matters |Sammelwerk=Conservation Biology |Band=24 |Nummer=1 |Datum=2010-02 |Seiten=189-196 |JSTOR=40419644 |Zitat=Assessing the validity of alleged sightings is particularly important for species that are critically endangered or thought to be extinct because of the potential for committing what has been referred to as a Romeo error - giving up on a species too soon and thereby contributing to its demise (Collar 1998).}}</ref><ref name="RobertsEtJaric2016_PeerJ_4_e2426_1-9">{{Literatur |Autor=David L. Roberts, Ivan Jarić |Titel=Inferring extinction in North American and Hawaiian birds in the presence of sighting uncertainty |Sammelwerk=PeerJ |Band=4 |Nummer=e2426 |Datum=2016 |Umfang=9 Seiten |DOI=10.7717/peerj.2426 |Kommentar=Erste Online-Veröffentlichung am 1. September 2016 |Zitat=Further, improper classification of these taxa could have resulted in Romeo's Error (Collar, 1998), where the taxon is assumed to be extinct, which results in a lack of appropriate and timely conservation efforts, and consequently precipitates its true extinction.}} Lizenz: Creative Commons CC-BY 4.0.</ref><ref name="AkçakayaEtAl2017_BC_214_336-342_cit-def">{{Literatur |Autor=H.R. Akçakaya, David A. Keith, Mark Burgman, Stuart H.M. Butchart, Michael Hoffmann, Helen M.Regan, Ian Harrison, Elizabeth Boakes |Titel=Inferring extinctions III: A cost-benefit framework for listing extinct species |Sammelwerk=Biological Conservation |Band=214 |Nummer= |Datum=2017-10 |Seiten=336-342 |DOI=10.1016/j.biocon.2017.07.027 |Zitat=Costs of incorrectly classifying extant species as extinct include the “Romeo error” (premature cessation of conservation, leading to the possible extinction of the species), [...] if an extant species is listed as EX (a ‘false positive’ error), protective measures that might have saved the species may be discontinued, causing the species to become more threatened, or even leading to the extinction of the species. This has been called the ‘Romeo Error’ (Collar, 1998) [...] Romeo error: Premature cessation of conservation leading to the extinction of the species.}}</ref><ref name="ScheffersEtAl2011_PLoS-ONE_6_7_e22531_cit-def">{{Literatur |Autor=Brett R. Scheffers, Ding Li Yong, J. Berton C. Harris, Xingli Giam, Navjot S. Sodhi |Titel=The World's Rediscovered Species: Back from the Brink? |Sammelwerk=PLoS ONE |Band=6 |Nummer=7 |Datum=2011 |Seiten=e22531 |Umfang=8 Seiten (als PDF) |DOI=10.1371/journal.pone.0022531 |Kommentar=Erste Online-Veröffentlichung am 27. Juli 2011 |Zitat=One way organizations, such as the IUCN, have attempted to minimize listing mistakes that result in ‘‘romeo error’’ (i.e., whereby we abandon conservation of a species based on the assumption that it is extinct when in fact it may still be extant) is by creating more rigorous listing procedures [...].}}</ref><ref name="therevelator.org_2021-01-06_WWL_cit-def">{{Internetquelle |autor=John R. Platt |url=https://therevelator.org/species-extinct-2020/ |titel=What We’ve Lost: The Species Declared Extinct in 2020 |titelerg=Dozens of frogs, fish, orchids and other species — many unseen for decades — may no longer exist due to humanity’s destructive effects on the planet |werk=[[The Revelator|therevelator.org]] |datum=2021-01-06 |abruf=2022-04-10 |zitat=Of course, proving a negative is always hard, and scientists are often cautious about declaring species truly lost. Do it too soon, they warn, and the last conservation efforts necessary to save a species could evaporate, a problem known as the Romeo and Juliet Effect.}} Vgl. deutsche Fassung: {{Literatur |Autor=John Platt (Übersetzung und Zusammenfassung: Birte Strobel) |Titel=Was wir verloren haben: Diese Arten gelten seit 2020 als ausgerottet |Sammelwerk=ZGAP-Mitteilungen |Band=37 |Nummer=1 |Datum=2021 |Seiten=3–4 |ISSN=1616-9956 |Zitat=Natürlich ist es immer schwierig zu beweisen, dass etwas nicht (mehr) existiert, und Wissenschaftler sind in der Regel sehr zurückhaltend dabei, die Ausrottung einer Art zu erklären. Sie befürchten, dass ein zu frühzeitiges Aufgeben die letzten Schutzbemühungen, die für den Erhalt erforderlich wären, zunichtemachen können – ein Phänomen, das auch als „Romeo-und-Julia-Effekt“ bekannt ist.}}</ref><ref name="Collar1998_Oryx_32_4_239-244" /> In der [[englische Sprache|englischsprachigen]] Literatur ist daher neben ''Romeo Error'', ''Romeo effect'' und ''Romeo and Juliet Effect'' auch die Bezeichnung ''Extinction by Assumption'' zu finden.<ref name="cfCollar1998_Oryx_32_4_239-244">Vgl. Titel (''Extinction by assumption; or, the Romeo Error ...'') von Collars Erstbenennung des Phänomens: {{Literatur |Autor=N.J. Collar |Titel=Extinction by assumption; or, the Romeo Error on Cebu |Sammelwerk=Oryx |Band=32 |Nummer=4 |Datum=1998-10 |Seiten=239-244 |DOI=10.1046/j.1365-3008.1998.d01-51.x |Kommentar=Erste Online-Veröffentlichung am 28. Juni 2008}}</ref><ref name="cfBlack_In_AngeliciEtRossi2020_359–392_368f">Vgl. Unterkapitel ''Romeo’s Error or Extinction by Assumption'', in: {{Literatur |Autor=Simon A. Black |Titel=Chapter 11: Assessing Presence, Decline, and Extinction for the Conservation of Difficult-to-Observe Species |Hrsg=Francesco Maria Angelici, Lorenzo Rossi |Sammelwerk=Problematic Wildlife II: New Conservation and Management Challenges in the Human-Wildlife Interactions |Auflage=1 |Verlag=Springer |Ort=Cham |Datum=2020 |ISBN=978-3-030-42334-6 |Seiten=359–392 |Fundstelle=hier S. 368 f. |Umfang=i–xiv, 1–649 |DOI=10.1007/978-3-030-42335-3}}</ref><ref name="CollenEtTurvey2009_HE_9_181–191_p189">{{Literatur |Autor=Ben Collen, Samuel T. Turvey |Titel=Chapter 9: Probabilistic methods for determining extinction chronologies |Hrsg=Samuel T. Turvey |Sammelwerk=Holocene Extinctions |Verlag=Oxford University Press |Ort=Oxford & New York |Datum=2009 |ISBN=978-0-19-953509-5 |Seiten=181–191 |Fundstelle=hier S. 189 |Umfang=i–xii, 1–352 |DOI=10.1093/acprof:oso/9780199535095.001.0001 |Kommentar=Erste Online-Veröffentlichung im September 2009, DOI des Kapitels: 10.1093/acprof:oso/9780199535095.003.0009}}</ref> |

Unter Romeo-und-Julia-Effekt oder Romeo-Irrtum wird dementsprechend verstanden, dass eine Art zu früh aufgegeben und damit zu ihrer tatsächlichen Auslöschung beigetragen wird.<ref name="RobertsEtAl2010_CB_24_1_189-196_cit-def">{{Literatur |Autor=David L. Roberts, Chris S. Elphick and J. Michael Reed |Titel=Identifying Anomalous Reports of Putatively Extinct Species and Why It Matters |Sammelwerk=Conservation Biology |Band=24 |Nummer=1 |Datum=2010-02 |Seiten=189-196 |JSTOR=40419644 |Zitat=Assessing the validity of alleged sightings is particularly important for species that are critically endangered or thought to be extinct because of the potential for committing what has been referred to as a Romeo error - giving up on a species too soon and thereby contributing to its demise (Collar 1998).}}</ref><ref name="RobertsEtJaric2016_PeerJ_4_e2426_1-9">{{Literatur |Autor=David L. Roberts, Ivan Jarić |Titel=Inferring extinction in North American and Hawaiian birds in the presence of sighting uncertainty |Sammelwerk=PeerJ |Band=4 |Nummer=e2426 |Datum=2016 |Umfang=9 Seiten |DOI=10.7717/peerj.2426 |Kommentar=Erste Online-Veröffentlichung am 1. September 2016 |Zitat=Further, improper classification of these taxa could have resulted in Romeo's Error (Collar, 1998), where the taxon is assumed to be extinct, which results in a lack of appropriate and timely conservation efforts, and consequently precipitates its true extinction.}} Lizenz: Creative Commons CC-BY 4.0.</ref><ref name="AkçakayaEtAl2017_BC_214_336-342_cit-def">{{Literatur |Autor=H.R. Akçakaya, David A. Keith, Mark Burgman, Stuart H.M. Butchart, Michael Hoffmann, Helen M.Regan, Ian Harrison, Elizabeth Boakes |Titel=Inferring extinctions III: A cost-benefit framework for listing extinct species |Sammelwerk=Biological Conservation |Band=214 |Nummer= |Datum=2017-10 |Seiten=336-342 |DOI=10.1016/j.biocon.2017.07.027 |Zitat=Costs of incorrectly classifying extant species as extinct include the “Romeo error” (premature cessation of conservation, leading to the possible extinction of the species), [...] if an extant species is listed as EX (a ‘false positive’ error), protective measures that might have saved the species may be discontinued, causing the species to become more threatened, or even leading to the extinction of the species. This has been called the ‘Romeo Error’ (Collar, 1998) [...] Romeo error: Premature cessation of conservation leading to the extinction of the species.}}</ref><ref name="ScheffersEtAl2011_PLoS-ONE_6_7_e22531_cit-def">{{Literatur |Autor=Brett R. Scheffers, Ding Li Yong, J. Berton C. Harris, Xingli Giam, Navjot S. Sodhi |Titel=The World's Rediscovered Species: Back from the Brink? |Sammelwerk=PLoS ONE |Band=6 |Nummer=7 |Datum=2011 |Seiten=e22531 |Umfang=8 Seiten (als PDF) |DOI=10.1371/journal.pone.0022531 |Kommentar=Erste Online-Veröffentlichung am 27. Juli 2011 |Zitat=One way organizations, such as the IUCN, have attempted to minimize listing mistakes that result in ‘‘romeo error’’ (i.e., whereby we abandon conservation of a species based on the assumption that it is extinct when in fact it may still be extant) is by creating more rigorous listing procedures [...].}}</ref><ref name="CarlsonEtAl_in_KaperEtRoberts2019_9_225–264_p245f_cit-def">{{Literatur |Autor=Colin J. Carlson, Kevin R. Burgio, Tad A. Dallas, Wayne M. Getz |Titel=Chapter 9. The Mathematics of Extinction Across Scales: From Populations to the Biosphere |Hrsg=Hans G. Kaper, Fred S. Roberts |Sammelwerk=Mathematics of Planet Earth: Protecting Our Planet, Learning from the Past, Safeguarding for the Future |Reihe=Mathematics of Planet Earth |Verlag=Springer International Publishing |BandReihe=5 |HrsgReihe=Ken Golden, Mark Lewis, Yasumasa Nishiura, Joseph Tribbia, Jorge Passamani Zubelli |Ort=Cham |Datum=2019 |ISBN=978-3-030-22043-3 |Seiten=225–264 |Fundstelle=hier S. 245 f. |Umfang=i–xix, 1–374 |DOI=10.1007/978-3-030-22044-0 |ISSN=2524-4264|Zitat=[...] but making a type I error and assuming a species is falsely extinct (and abandoning conservation efforts) can lead to a “Romeo error,” whereby giving up on the species can lead to actual extinction[...]. }}</ref><ref name="therevelator.org_2021-01-06_WWL_cit-def">{{Internetquelle |autor=John R. Platt |url=https://therevelator.org/species-extinct-2020/ |titel=What We’ve Lost: The Species Declared Extinct in 2020 |titelerg=Dozens of frogs, fish, orchids and other species — many unseen for decades — may no longer exist due to humanity’s destructive effects on the planet |werk=[[The Revelator|therevelator.org]] |datum=2021-01-06 |abruf=2022-04-10 |zitat=Of course, proving a negative is always hard, and scientists are often cautious about declaring species truly lost. Do it too soon, they warn, and the last conservation efforts necessary to save a species could evaporate, a problem known as the Romeo and Juliet Effect.}} Vgl. deutsche Fassung: {{Literatur |Autor=John Platt (Übersetzung und Zusammenfassung: Birte Strobel) |Titel=Was wir verloren haben: Diese Arten gelten seit 2020 als ausgerottet |Sammelwerk=ZGAP-Mitteilungen |Band=37 |Nummer=1 |Datum=2021 |Seiten=3–4 |ISSN=1616-9956 |Zitat=Natürlich ist es immer schwierig zu beweisen, dass etwas nicht (mehr) existiert, und Wissenschaftler sind in der Regel sehr zurückhaltend dabei, die Ausrottung einer Art zu erklären. Sie befürchten, dass ein zu frühzeitiges Aufgeben die letzten Schutzbemühungen, die für den Erhalt erforderlich wären, zunichtemachen können – ein Phänomen, das auch als „Romeo-und-Julia-Effekt“ bekannt ist.}}</ref><ref name="Collar1998_Oryx_32_4_239-244" /> In der [[englische Sprache|englischsprachigen]] Literatur ist daher neben ''Romeo Error'', ''Romeo effect'' und ''Romeo and Juliet Effect'' auch die Bezeichnung ''Extinction by Assumption'' zu finden.<ref name="cfCollar1998_Oryx_32_4_239-244">Vgl. Titel (''Extinction by assumption; or, the Romeo Error ...'') von Collars Erstbenennung des Phänomens: {{Literatur |Autor=N.J. Collar |Titel=Extinction by assumption; or, the Romeo Error on Cebu |Sammelwerk=Oryx |Band=32 |Nummer=4 |Datum=1998-10 |Seiten=239-244 |DOI=10.1046/j.1365-3008.1998.d01-51.x |Kommentar=Erste Online-Veröffentlichung am 28. Juni 2008}}</ref><ref name="cfBlack_In_AngeliciEtRossi2020_359–392_368f">Vgl. Unterkapitel ''Romeo’s Error or Extinction by Assumption'', in: {{Literatur |Autor=Simon A. Black |Titel=Chapter 11: Assessing Presence, Decline, and Extinction for the Conservation of Difficult-to-Observe Species |Hrsg=Francesco Maria Angelici, Lorenzo Rossi |Sammelwerk=Problematic Wildlife II: New Conservation and Management Challenges in the Human-Wildlife Interactions |Auflage=1 |Verlag=Springer |Ort=Cham |Datum=2020 |ISBN=978-3-030-42334-6 |Seiten=359–392 |Fundstelle=hier S. 368 f. |Umfang=i–xiv, 1–649 |DOI=10.1007/978-3-030-42335-3}}</ref><ref name="CollenEtTurvey2009_HE_9_181–191_p189">{{Literatur |Autor=Ben Collen, Samuel T. Turvey |Titel=Chapter 9: Probabilistic methods for determining extinction chronologies |Hrsg=Samuel T. Turvey |Sammelwerk=Holocene Extinctions |Verlag=Oxford University Press |Ort=Oxford & New York |Datum=2009 |ISBN=978-0-19-953509-5 |Seiten=181–191 |Fundstelle=hier S. 189 |Umfang=i–xii, 1–352 |DOI=10.1093/acprof:oso/9780199535095.001.0001 |Kommentar=Erste Online-Veröffentlichung im September 2009, DOI des Kapitels: 10.1093/acprof:oso/9780199535095.003.0009}}</ref> |

||

== Hintergrund == |

== Hintergrund == |

||

Version vom 21. April 2022, 17:50 Uhr

Als Romeo-und-Julia-Effekt oder Romeo-Irrtum (englisch auch: Romeo and Juliet Effect, Romeo Error, Romeo's Error, Romeo effect oder Extinction by Assumption) ist im Artenschutz das Phänomen bekannt, dass eine verfrüht erfolgte Aufgabe einer biologischen Art zum Außerkraftsetzen der Schutzbemühungen für diese Art und infolge dessen erst zu ihrer tatsächlichen Ausrottung führen kann.

Name und Definition

Die Benennung des Phänomens erfolgte nach Collar (1998)[1] in Anlehnung an das Konzept des Stücks Romeo und Julia von William Shakespeare, in dem Romeo die von ihm geliebte Julia fälschlicherweise für tot hält, obwohl er sie tatsächlich hätte wiederbeleben können, worauf er sich aus Verzweiflung das Leben nimmt.[2][3] Daraufhin erwacht Julia zwar aus ihrem todesähnlichen Schlaf, nimmt sich jedoch ihrerseits aus Verzweiflung über den Tod Romeos das Leben.

Die Vorgänge der literarischen Vorlage können zwar nicht gänzlich stimmig auf die Verwendung des Begriffs im Artenschutz übertragen werden.[3] Der Name spielt aber über die literarische Anlehnung darauf an, dass Naturschützer in der Praxis vermeiden müssen, fälschlicherweise vom Aussterben einer Art auszugehen und daraufhin ihre Bemühungen zur Rettung dieser Art verfrüht einzustellen.[2]

Unter Romeo-und-Julia-Effekt oder Romeo-Irrtum wird dementsprechend verstanden, dass eine Art zu früh aufgegeben und damit zu ihrer tatsächlichen Auslöschung beigetragen wird.[4][5][6][7][8][9][1] In der englischsprachigen Literatur ist daher neben Romeo Error, Romeo effect und Romeo and Juliet Effect auch die Bezeichnung Extinction by Assumption zu finden.[10][11][12]

Hintergrund

Hintergrund des Phänomens ist, dass einerseits der Nachweis der Nichtexistenz einer in der Vergangenheit nachgewiesenen Art oder Form (also das Verschwinden des letzten Exemplars einer Biospecies oder Taxons) aus wissenschaftlicher Sicht grundsätzlich unmöglich und eine einem Nachweis der Nichtexistenz nahekommende Beweisführung aufwändig ist,[13][14][15] andererseits aber ein vorzeitiges Aufgeben einer Art die noch bestehenden Schutzbemühungen entkräften könnte, die für den Erhalt dieser Art notwendig wären, so dass die fälschliche Gefährungsstufen-Einordnung der Art als „ausgestorben“ (englisch: extinct) in der von der IUCN publizierten Roten Liste gefährdeter Arten zur tatsächlichen Ausrottung der Art führen könnte.[16][3]

Denn für den Fall, dass die Menschen eine von ihnen unter Schutz gestellte Art (oder ein Taxon) fälschlicherweise für ausgestorben halten, kann dieser Fehler dazu führen, dass jeglicher gesetzliche Schutz für diese Art (oder dieses Taxon) oder ihren Lebensraum aufgehoben wird[3][17] oder ein Mangel an angemessenen und rechtzeitigen Erhaltungsbemühungen resultiert, der in der Folge das tatsächliche Aussterben der Art (oder des Taxons) auslöst.[5] Einer der möglichen Gründe dafür, dass die verfrühte Einschätzung einer Art als ausgestorben sich auch in der Praxis negativ auf ihren Artenschutz auswirken kann, ist, dass keine Finanzmittel für Forschungszwecke an offiziell als ausgestorben deklarierte Arten an Biologen vergeben werden.[18] Der Umstand, dass eine für ausgestorben erklärte Art nicht mehr geschützt werden kann, führt dazu, dass die irrtümliche Annahme des Aussterbens irreparablen Schaden für Naturschutz und Biodiversität mit sich bringen kann.[19] Selbst wenn die Art daraufhin nicht ausstirbt, sondern später wiederentdeckt wird, müssen die Schutzmaßnahmen aufgrund der falschen Einordnung dann wieder am Anfang beginnen.[3][17]

Um eine Art erhalten zu können, ist die Feststellung ihres Vorkommens also von herausragender Bedeutung.[19] Das Phänomen des Romeo-Irrtums bewirkt dagegen, dass die Entscheidung über Erhaltung oder Verlust einer bestimmten Art dem Zufall überlassen ist und nicht mehr vom Artenschutz gezielt beeinflusst wird.[2]

Beispiele

Ob eine in der Roten Liste der IUCN vorzeitig als „ausgestorben“ aufgeführte Art aufgrund des Romeo-Irrtums ausgestorben ist, lässt sich kaum sicher feststellen. Denn dies würde Kenntnisse der genaueren Umstände des Aussterbens voraussetzen wie etwa über den wirklichen Zeitpunkt des Aussterbens oder über den letzten das Aussterben verursachenden Faktor (beispielsweise ein Ereignis). Außerdem müsste auch bekannt sein, ob dieser letzte das Aussterben verursachende Faktor zu verhindern gewesen wäre, wenn die Art in der Roten Liste nicht als „ausgestorben“ (Gefährdungskategorie: EX), sondern als „vom Aussterben bedroht“ (Gefährdungskategorie: CR) oder in der (inzwischen bestehenden) Gefährdungsategorie CR(PE), also als „vom Aussterben bedroht (möglicherweise ausgestorben)“, aufgelistet worden wäre.[20]

In jedem Fall liegen jedoch Beispiele für in der Roten Liste vorzeitig als „ausgestorben“ aufgeführte Arten vor, deren Bestandsgefährdung infolge des Romeo-Irrtums zugenommen hat.[20]

Der Fall Cebu

Einer der bekanntesten Fälle des Phänomens hat sich auf der philippinischen Insel Cebu zugetragen,[27][1] die trotz ihrer Nähe zu den großen Inseln Negros und Bohol über eine derart eigentümliche Avifauna verfügt, dass sie auch als eigenständige biogeografische Region betrachtet wurde[28] und als Endemic Bird Area eingestuft wird (1992 führte der International Council for Bird Preservation, ICBP, die Insel als eine von neun Endemic Bird Areas auf den Philippinen auf).[28][1] Auf Cebu hatte jedoch so starke Abholzung stattgefunden, dass im 20. Jahrhundert mehrere auf der Insel autochthone Arten für ausgestorben erklärt wurden.[27][1] Nach 1960 war Cebu in der Wissenschaft als Heimat endemischer Formen faktisch aufgegeben worden und das ornithologische Interesse weitgehend zum Erliegen gekommen. Insbesondere Seit Ende der 1950er Jahre war es zu pessimistischen Prognosen und Einschätzungen zum Erhalt der 10 endemischen Vogel-Taxa (zwei Arten und acht Unterarten) auf Cebu gekommen, nachdem der Cebuaner Wissenschaftler D. S. Rabor (1959) eine Studie[29] dazu veröffentlicht hatte, die 1962 vom ICBP neuaufgelegt wurde.[1] Die neun nach Rabors Studie fehlenden Formen[30] wurden in die vorläufigen Listen ausgestorbener Taxa verschiedener Autoren in den 1960er Jahren bis 1991 aufgenommen und einflussreiche Autoren wie Jared M. Diamond (1984) und Edward O. Wilson (1992) nutzten die „Cebu-Geschichte“ für ihre eigenen Darstellungen der globalen Naturschutzkrise.[1]

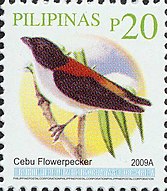

Eine dieser vorzeitig für ausgestorben erklärten Arten Cebus und die erste Art, für die der Begriff „Romeo-Irrtum“ verwendet wurde, ist der zu den Singvögeln zählende Vierfarben-Mistelfresser (oder: Cebu-Blütenpicker; wissenschaftlich: Dicaeum quadricolor),[20][27][1] der seit 1906 für ausgestorben erachtet wurde,[28][31] dann aber 1992 – also nachdem er 86 Jahren nicht nachgewiesen worden war und bereits seit mindestens 40 Jahren als ausgestorben galt[20] – in einem sehr kleinen Areal (das weniger als 2 oder 3 Quadratkilometer große und wohl letzte Restwaldfragment der Insel mit geschlossenem Kronendach) beim Dorf Tabunan wiederentdeckt werden konnte.[28][31][27][1] Nach Ansicht der Wissenschaftler hätten die Populationsbestände dieser heute vom IUCN als vom Aussterben bedroht (“critically endangered”) eingestuften Vogelart[26][27] wahrscheinlich weitaus gesicherter sein können, wenn die Bemühungen zum Schutz der Art und ihres Lebensraums nicht Jahrzehnte zuvor infolge seiner fälschlichen Einordnung als „ausgestorben“ aufgegeben worden wären.[27][1][20] Denn in dem Zeitraum, als der Vierfarben-Mistelfresser und sein Habitat aufgrund des Romeo-Irrtums ungeschützt blieben, hatten Naturschützer auf den Philippinen für andere Endemiten sehr wohl schützende Eingriffe vorgenommen.[20]

Sechs Vogeltaxa auf Cebu blieben verschollen und wurden als warnende Beispiele für „selbsterfüllende“ Einstufungen von Tierarten als ausgestorben bezeichnet. Der Fall der Insel Cebu gilt als illustrierendes Beispiel für die zuvor unerkannte Gefahr im Artenschutz durch unkritische Akzeptanz von Einstufungen und Vermutungen biologischer Arten als „ausgestorben“.[1]

Weitere Beispiele

- Karolinasittich (Conuropsis carolinensis): die Vermutung seines Aussterbens im frühen 20. Jahrhundert führte zum Übersehen seines wahrscheinlichen Fortbestands, der sich durch umfangreiche Beobachtungen von Einheimischen bis in die 1950er und möglicherweise 1960er Jahre belegen lässt.[2] Inzwischen gilt sie jedoch als tatsächlich ausgerottet (IUCN, 2021).[32]

- Kaspischer Tiger (Panthera tigris virgata): sein Fortbestand in der Türkei wurde erst im Jahr 1970 durch die Tötung eines Jungtiers in Uludere (zugleich als letzter konkreter Nachweis der Unterart geltend) bekannt. Die Unterart hat in der Region höchstwahrscheinlich bis in die 1990er Jahre überlebt, wurde dann aber vom IUCN im Jahr 2003 offiziell für „ausgestorben“ erklärt,[2] was zuletzt 2011 offiziell bestätigt wurde (IUCN, 2011).[33]

- Hörnchenbeutler (Gymnobelideus leadbeateri): Die 1867 beschriebene Art galt seit Beginn des 20. Jahrhunderts als ausgestorben, wurde 1961 wiederentdeckt und später in Australien aufgrund des im 20. Jahrhundert erfolgten und für die Zulunft erwarteten Lebensraumverlustes als gefährdet eingestuft. Es gilt als wahrscheinlich, dass die inzwischen zum Erhalt der Art erfolgten Änderungen in der Waldbewirtschaftung früher erfolgt wären, wenn wenn die Art nicht verfrüht als ausgestorben eingestuft worden wäre.[20] Gegenwärtig wird die Art als „vom Aussterben bedroht“ eingestuft (IUCN, 2016).[34]

- Schwarzfußiltis (Mustela nigripes): wurde nach seinem erklärten Aussterben zufällig wiederentdeckt (nachdem ein Exemplar von einem Hund getötet und somit physisch nachgewiesen worden war), worauf Schutzbemühungen in Gang gesetzt wurden, die zur Erholung der Bestände führten.[2] Die Art wird gegenwärtig als „stark gefährdet“ geführt (IUCN, 2015).[35]

- Elfenbeinspecht (Campephilus principalis): seit den 1920er Jahren mehrfach verloren gegangen geglaubte und wiederentdeckte Art. Die letzte offizielle Sichtung erfolgte 1944, doch wurden erneut Hinweise auf ein mögliches Fortbestehen der Art gemeldet.[37] Die als „vom Aussterben bedrohte“ (IUCN, 2020) geführte[36] und möglicherweise ausgestorbene Art gilt als Beispiel der charismatischen Megafauna (Flaggschiffart)[38][39] und hat im Zuge der Frage über ihr Aussterben sowohl im akademischen wie auch im Amateurbereich viel Aufmerksamkeit von Ornithologen erhalten.[38] Seine zwischenzeitliche Wiederentdeckung war von Umweltskeptikern genutzt worden,[40][41] um die unter Ökologen vorherrschende Ansicht in Frage zu stellen, dass der Erde eine globale anthropogene Massenaussterben-Krise bevorsteht.[41]

Bedeutung und Folgen

Der Romeo-und-Julia-Effekt (im Sinne von Collar, 1998[1]) ist zusammen mit dem Lazarus-Effekt (im Sinne von Dawson et al., 2006[42]) eines der beiden Konzepte, die von Wissenschaftlern berücksichtigt werden müssen, um Sichtungen von Laien verwerten zu können, um unangebrachte Skepsis zu vermeiden und um unbestätigte Berichte einer kritischen und sinnvollen Evaluation zu unterziehen.[2] Die Kenntnis des Phänomens bedeutet für im Naturschutz tätige Biologen, dass sie für die Bewertung der Frage, ob ein Taxon ausgestorben ist, zwischen den Prinzipien Skepsis und Hoffnung abwägen müssen.[2] Einerseits erfordert eine wissenschaftliche Überprüfung kritische Skepsis, so dass Meldungen über neue Sichtungen des Taxons (beispielsweise in der Faunistik) einer hohen Beweislast unterliegen sollten.[2][38] Andererseits erzeugen wissenschaftliche Werte eine Tendenz zur Hoffnung auf das Erscheinen neuer Nachweise des Taxons und das Vorsorgeprinzip legt den Naturschützern nahe, dass sie für ihre Entscheidungen im Zweifel vom weiteren Bestehen seiner Existenz ausgehen sollten.[2][17]

Das Phänomen des Romeo-Irrtums führt dazu, dass ein Konflikt zwischen den beiden Zielen der Roten Liste der IUCN besteht, die mit ihren Angaben zum einen zur Überwachung der Aussterberate dient, zum anderen aber auch zur Festlegung derjenigen Arten, für die keine Investitionen in ihren Schutz mehr gerechtfertigt scheinen.[43][20] Der Konflikt besteht darin, dass einerseits ein Nichtanerkennen des Aussterbens einer Art zu einer Unterschätzung der Aussterberate beiträgt, andererseits zur Vermeidung des Romeo-Irrtums aber auch eine vorzeitige Einordnung der Art als „ausgestorben“ verhindert werden soll.[44] Zwar spielen die Listen ausgestorbener Arten eine wichtige Rolle als „Weckrufe“ zur Sensibilisierung gegenüber dem Artensterben, doch waren in der Vergangenheit waren Arten nach einer bestimmten verstrichenen Zeitspanne seit der letzten Sichtung als ausgestorben eingetragen worden, was dazu geführt hat, dass zahlreiche Arten voreilig als ausgestorben eingestuft, später dann aber doch wiederentdeckt wurden.[45] Dies hatte nicht nur zur Folge, dass Umweltskeptiker damit Zweifel an einem drohend bevorstehenden Artensterben begründeten, sondern es untergrub auch potenzielle Umweltschutzmaßnahmen und öffentliche Unterstützung zum Artenschutz.[40]

Aus Sorge vor der Auslösung des Phänomens des Romeo-Irrtums und somit zu seiner Vermeidung folgen Wissenschaftler in jüngster Zeit oftmals dem Vorsorgeansatz und sind sehr zurückhaltend damit, eine Art für „ausgestorben“ zu erklären,[16][47][12] solange noch eine akzeptable Möglichkeit besteht, dass noch Exemplare der Art existieren.[47]

Aus diesem Grund sowie aufgrund des Umstands, dass viele betroffene Arten in schwer zugänglichen Regionen leben, tendieren Wissenschaftler häufig zu einer Formulierung, die die Arten als „möglicherweise“ oder „wahrscheinlich“ verloren bezeichnet und noch Raum für Hoffnung zur Arterhaltung lässt.[17] Aufgrund der bedeutenden Implikationen für den Naturschutz bei der Entscheidung, ob eine Art als stark gefährdet oder als vermutlich ausgestorben kategorisiert wird, wurde eine eigene Kategorie im System der Rote-Liste-Gefährdungsstufen des IUCN für „möglicherweise ausgestorbene“ Arten vorgeschlagen,[38][48][40][49] die inzwischen – unter der Bezeichnung englisch critically endangered (possibly extinct) ‚vom Aussterben bedroht (möglicherweise ausgestorben)‘ – verwendet wird.[16]

Auch BirdLife International (vormals ICBP) verwendet daher als Kompromiss eine Kennzeichnung als „möglicherweise ausgestorben“ für solche Vogelarten, die auf Grundlage von verfügbaren Belegen und nach objektiven Kriterien wahrscheinlich ausgestorben sind, für die jedoch eine geringe Chance besteht, dass sie noch existieren.[50] Ein Beispiel für diesen Ansatz zur Einordnung als „möglicherweise ausgestorben“ – Critically Endangered (Possibly Extinct) – ist der durch Lebensraumverlust und Bejagung im Bestand bedrohte Kaiserspecht, für den seit 1956 kein Nachweis mehr vorliegt,[46][24] für dessen Existenz aber aus den 1990er Jahren anekdotische Berichte vorliegen und dessen Aussterben nicht vorausgesetzt werden kann, da unbekannt ist, inwieweit Exemplare der Art sich regenerierende Waldflächen nutzen können.[24]

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e f g h i j k l N.J. Collar: Extinction by assumption; or, the Romeo Error on Cebu. In: Oryx. Band 32, Nr. 4, Oktober 1998, S. 239–244, doi:10.1046/j.1365-3008.1998.d01-51.x (Erste Online-Veröffentlichung am 28. Juni 2008).

- ↑ a b c d e f g h i j Simon A. Black: Chapter 11: Assessing Presence, Decline, and Extinction for the Conservation of Difficult-to-Observe Species. In: Francesco Maria Angelici, Lorenzo Rossi (Hrsg.): Problematic Wildlife II: New Conservation and Management Challenges in the Human-Wildlife Interactions. 1. Auflage. Springer, Cham 2020, ISBN 978-3-03042334-6, S. 359–392, hier S. 366, 386 f., doi:10.1007/978-3-030-42335-3 (i–xiv, 1–649).

- ↑ a b c d e John R. Platt: Why Don’t We Hear About More Species Going Extinct? The extinction crisis threatens life all over the planet, but scientists are cautious about declaring a species extinct too quickly. In: therevelator.org. 28. Mai 2019, abgerufen am 10. April 2022.

- ↑ David L. Roberts, Chris S. Elphick and J. Michael Reed: Identifying Anomalous Reports of Putatively Extinct Species and Why It Matters. In: Conservation Biology. Band 24, Nr. 1, Februar 2010, S. 189–196, JSTOR:40419644: „Assessing the validity of alleged sightings is particularly important for species that are critically endangered or thought to be extinct because of the potential for committing what has been referred to as a Romeo error - giving up on a species too soon and thereby contributing to its demise (Collar 1998).“

- ↑ a b David L. Roberts, Ivan Jarić: Inferring extinction in North American and Hawaiian birds in the presence of sighting uncertainty. In: PeerJ. Band 4, e2426, 2016, doi:10.7717/peerj.2426 (9 Seiten, Erste Online-Veröffentlichung am 1. September 2016): „Further, improper classification of these taxa could have resulted in Romeo's Error (Collar, 1998), where the taxon is assumed to be extinct, which results in a lack of appropriate and timely conservation efforts, and consequently precipitates its true extinction.“ Lizenz: Creative Commons CC-BY 4.0.

- ↑ H.R. Akçakaya, David A. Keith, Mark Burgman, Stuart H.M. Butchart, Michael Hoffmann, Helen M.Regan, Ian Harrison, Elizabeth Boakes: Inferring extinctions III: A cost-benefit framework for listing extinct species. In: Biological Conservation. Band 214, Oktober 2017, S. 336–342, doi:10.1016/j.biocon.2017.07.027: „Costs of incorrectly classifying extant species as extinct include the “Romeo error” (premature cessation of conservation, leading to the possible extinction of the species), [...] if an extant species is listed as EX (a ‘false positive’ error), protective measures that might have saved the species may be discontinued, causing the species to become more threatened, or even leading to the extinction of the species. This has been called the ‘Romeo Error’ (Collar, 1998) [...] Romeo error: Premature cessation of conservation leading to the extinction of the species.“

- ↑ Brett R. Scheffers, Ding Li Yong, J. Berton C. Harris, Xingli Giam, Navjot S. Sodhi: The World's Rediscovered Species: Back from the Brink? In: PLoS ONE. Band 6, Nr. 7, 2011, S. e22531, doi:10.1371/journal.pone.0022531 (8 Seiten (als PDF), Erste Online-Veröffentlichung am 27. Juli 2011): „One way organizations, such as the IUCN, have attempted to minimize listing mistakes that result in ‘‘romeo error’’ (i.e., whereby we abandon conservation of a species based on the assumption that it is extinct when in fact it may still be extant) is by creating more rigorous listing procedures [...].“

- ↑ Colin J. Carlson, Kevin R. Burgio, Tad A. Dallas, Wayne M. Getz: Chapter 9. The Mathematics of Extinction Across Scales: From Populations to the Biosphere. In: Hans G. Kaper, Fred S. Roberts (Hrsg.): Mathematics of Planet Earth: Protecting Our Planet, Learning from the Past, Safeguarding for the Future (= Ken Golden, Mark Lewis, Yasumasa Nishiura, Joseph Tribbia, Jorge Passamani Zubelli [Hrsg.]: Mathematics of Planet Earth. Band 5). Springer International Publishing, 2019, ISBN 978-3-03022043-3, ISSN 2524-4264, S. 225–264, hier S. 245 f., doi:10.1007/978-3-030-22044-0 (i–xix, 1–374): „[...] but making a type I error and assuming a species is falsely extinct (and abandoning conservation efforts) can lead to a “Romeo error,” whereby giving up on the species can lead to actual extinction[...].“

- ↑ John R. Platt: What We’ve Lost: The Species Declared Extinct in 2020. Dozens of frogs, fish, orchids and other species — many unseen for decades — may no longer exist due to humanity’s destructive effects on the planet. In: therevelator.org. 6. Januar 2021, abgerufen am 10. April 2022: „Of course, proving a negative is always hard, and scientists are often cautious about declaring species truly lost. Do it too soon, they warn, and the last conservation efforts necessary to save a species could evaporate, a problem known as the Romeo and Juliet Effect.“ Vgl. deutsche Fassung: John Platt (Übersetzung und Zusammenfassung: Birte Strobel): Was wir verloren haben: Diese Arten gelten seit 2020 als ausgerottet. In: ZGAP-Mitteilungen. Band 37, Nr. 1, 2021, ISSN 1616-9956, S. 3–4: „Natürlich ist es immer schwierig zu beweisen, dass etwas nicht (mehr) existiert, und Wissenschaftler sind in der Regel sehr zurückhaltend dabei, die Ausrottung einer Art zu erklären. Sie befürchten, dass ein zu frühzeitiges Aufgeben die letzten Schutzbemühungen, die für den Erhalt erforderlich wären, zunichtemachen können – ein Phänomen, das auch als „Romeo-und-Julia-Effekt“ bekannt ist.“

- ↑ Vgl. Titel (Extinction by assumption; or, the Romeo Error ...) von Collars Erstbenennung des Phänomens: N.J. Collar: Extinction by assumption; or, the Romeo Error on Cebu. In: Oryx. Band 32, Nr. 4, Oktober 1998, S. 239–244, doi:10.1046/j.1365-3008.1998.d01-51.x (Erste Online-Veröffentlichung am 28. Juni 2008).

- ↑ Vgl. Unterkapitel Romeo’s Error or Extinction by Assumption, in: Simon A. Black: Chapter 11: Assessing Presence, Decline, and Extinction for the Conservation of Difficult-to-Observe Species. In: Francesco Maria Angelici, Lorenzo Rossi (Hrsg.): Problematic Wildlife II: New Conservation and Management Challenges in the Human-Wildlife Interactions. 1. Auflage. Springer, Cham 2020, ISBN 978-3-03042334-6, S. 359–392, hier S. 368 f., doi:10.1007/978-3-030-42335-3 (i–xiv, 1–649).

- ↑ a b Ben Collen, Samuel T. Turvey: Chapter 9: Probabilistic methods for determining extinction chronologies. In: Samuel T. Turvey (Hrsg.): Holocene Extinctions. Oxford University Press, Oxford & New York 2009, ISBN 978-0-19-953509-5, S. 181–191, hier S. 189, doi:10.1093/acprof:oso/9780199535095.001.0001 (i–xii, 1–352, Erste Online-Veröffentlichung im September 2009, DOI des Kapitels: 10.1093/acprof:oso/9780199535095.003.0009).

- ↑ John R. Platt: Why Don’t We Hear About More Species Going Extinct? The extinction crisis threatens life all over the planet, but scientists are cautious about declaring a species extinct too quickly. In: therevelator.org. 28. Mai 2019, abgerufen am 10. April 2022: „“Proving the negative is always impossible. Getting close to the demonstration that something must not exist anymore requires a lot of effort,” says H. Resit Akçakaya, professor of ecology and evolution at Stony Brook University.“

- ↑ S. H. M. Butchart, A. J. Stattersfield, T. M. Brooks: Going or gone: Defining 'Possibly Extinct' species to give a truer picture of recent extinctions. In: Bull. B. O. C. (Bulletin of the British Ornithologists' Club). 126A, 2006, S. 7–24 (academia.edu): „However, extinction — the disappearance of the last individual of a species — is very difficult to detect (Diamond 1987).“ Dort mit Verweis auf: Jared M. Diamond: Extant Unless Proven Extinct? Or, Extinct Unless Proven Extant? In: Conservation Biology. Band 1, Nr. 1, Mai 1987, S. 77–79, JSTOR:2386130.

- ↑ Jared M. Diamond: Extant Unless Proven Extinct? Or, Extinct Unless Proven Extant? In: Conservation Biology. Band 1, Nr. 1, Mai 1987, S. 77–79, JSTOR:2386130.

- ↑ a b c John R. Platt: What We’ve Lost: The Species Declared Extinct in 2020. Dozens of frogs, fish, orchids and other species — many unseen for decades — may no longer exist due to humanity’s destructive effects on the planet. In: therevelator.org. 6. Januar 2021, abgerufen am 10. April 2022. Dort mit Verweis auf: John R. Platt: Why Don’t We Hear About More Species Going Extinct? The extinction crisis threatens life all over the planet, but scientists are cautious about declaring a species extinct too quickly. In: therevelator.org. 28. Mai 2019, abgerufen am 10. April 2022. Vgl. deutsche Fassung: John Platt (Übersetzung und Zusammenfassung: Birte Strobel): Was wir verloren haben: Diese Arten gelten seit 2020 als ausgerottet. In: ZGAP-Mitteilungen. Band 37, Nr. 1, 2021, ISSN 1616-9956, S. 3–4.

- ↑ a b c d John R. Platt: What We’ve Lost: The Species Declared Extinct in 2020. Dozens of frogs, fish, orchids and other species — many unseen for decades — may no longer exist due to humanity’s destructive effects on the planet. In: therevelator.org. 6. Januar 2021, abgerufen am 10. April 2022. Vgl. deutsche Fassung: John Platt (Übersetzung und Zusammenfassung: Birte Strobel): Was wir verloren haben: Diese Arten gelten seit 2020 als ausgerottet. In: ZGAP-Mitteilungen. Band 37, Nr. 1, 2021, ISSN 1616-9956, S. 3–4.

- ↑ Wolfgang Böhme, Darius Stiels: Totgesagte leben länger: Wiederentdeckungen ausgestorben geglaubter Landwirbeltiere. In: Koenigiana. Band 1, Nr. 1, 2007, ISSN 2627-0005, S. 21–39.

- ↑ a b Part V: Species Extinction. In: Francesco Maria Angelici, Lorenzo Rossi (Hrsg.): Problematic Wildlife II: New Conservation and Management Challenges in the Human-Wildlife Interactions. 1. Auflage. Springer, Cham 2020, ISBN 978-3-03042334-6, S. 357–358, doi:10.1007/978-3-030-42335-3 (i–xiv, 1–649).

- ↑ a b c d e f g h H.R. Akçakaya, David A. Keith, Mark Burgman, Stuart H.M. Butchart, Michael Hoffmann, Helen M.Regan, Ian Harrison, Elizabeth Boakes: Inferring extinctions III: A cost-benefit framework for listing extinct species. In: Biological Conservation. Band 214, Oktober 2017, S. 336–342, doi:10.1016/j.biocon.2017.07.027.

- ↑ Arthur, Marquis of Tweeddale: Contributions to the Ornithology of the Philippines. - No. II. On the Collection made by Mr. A. H. Everett in the Island of Zebu. In: Proc. Zool. Soc. Lond. (Proceedings of the Scientific Meetings of the Zoological Society of London). 1877, S. 755–769, sub Prionochilus quadricolor, n. spec. Plate LXXVII. fig. 2., Text auf S. 762f. (biodiversitylibrary.org, biodiversitylibrary.org).

- ↑ S. H. M. Butchart, A. J. Stattersfield, T. M. Brooks: Going or gone: Defining 'Possibly Extinct' species to give a truer picture of recent extinctions. In: Bull. B. O. C. (Bulletin of the British Ornithologists' Club). 126A, 2006, S. 7–24 (academia.edu): „However, extinction — the disappearance of the last individual of a species — is very difficult to detect (Diamond 1987).“ Dort mit Verweis auf: N.J. Collar: Extinction by assumption; or, the Romeo Error on Cebu. In: Oryx. Band 32, Nr. 4, Oktober 1998, S. 239–244, doi:10.1046/j.1365-3008.1998.d01-51.x (Erste Online-Veröffentlichung am 28. Juni 2008). Und auf: Guy C. L. Dutson, Perla M. Magsalay, Rob J. Timmins: The rediscovery of the Cebu Flowerpecker Dicaeum Quadricolor, with notes on other forest birds on Cebu, Philippines. In: Bird Conservation International. Band 3, Nr. 3, September 1993, S. 235–243, doi:10.1017/S0959270900000927 (Erste Online-Veröffentlichung am 11. Mai 2010).

- ↑ S. H. M. Butchart, A. J. Stattersfield, T. M. Brooks: Going or gone: Defining 'Possibly Extinct' species to give a truer picture of recent extinctions. In: Bull. B. O. C. (Bulletin of the British Ornithologists' Club). 126A, 2006, S. 7–24 (academia.edu): „However, extinction — the disappearance of the last individual of a species — is very difficult to detect (Diamond 1987).“ Dort mit Verweis auf: Perla Magsalay, Thomas Brooks, Guy Dutson, Rob Timmins: Extinction and conservation on Cebu. In: Nature. Band 373, 1995, ISSN 1476-4687, S. 294, doi:10.1038/373294a0 (Veröffentlichung am 26. Januar 1995).

- ↑ a b c d India Stephenson: Inferring Extinction: When is a Species as Dead as a Dodo? In: methodsblog.com (Offizieller Blog der wissenschaftlichen Zeitschrift Methods in Ecology and Evolution). 9. März 2016, abgerufen am 13. April 2022.

- ↑ a b Lexi Krupp: It's Hard to Know When a Species Is Extinct. A Mathematical Model Could Help. The first results show that eight rare birds are goners. Conservationists hope they can use the science to focus on species with a chance of survival. In: audubon.org. 20. September 2018, abgerufen am 20. April 2022.

- ↑ a b Dicaeum quadricolor in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2021. Eingestellt von: BirdLife International, 2020. Abgerufen am 20. April 2022.

- ↑ a b c d e f g John R. Platt: Why Don’t We Hear About More Species Going Extinct? The extinction crisis threatens life all over the planet, but scientists are cautious about declaring a species extinct too quickly. In: therevelator.org. 28. Mai 2019, abgerufen am 10. April 2022. Dort mit Verweis auf: N.J. Collar: Extinction by assumption; or, the Romeo Error on Cebu. In: Oryx. Band 32, Nr. 4, Oktober 1998, S. 239–244, doi:10.1046/j.1365-3008.1998.d01-51.x (Erstmals online veröffentlicht am 28. Juni 2008).

- ↑ a b c d Guy C. L. Dutson, Perla M. Magsalay, Rob J. Timmins: The rediscovery of the Cebu Flowerpecker Dicaeum Quadricolor, with notes on other forest birds on Cebu, Philippines. In: Bird Conservation International. Band 3, Nr. 3, September 1993, S. 235–243, doi:10.1017/S0959270900000927 (Erste Online-Veröffentlichung am 11. Mai 2010).

- ↑ D. S. Rabor: The Impact of Deforestation on Birds of Cebu, Philippines, with New Records for That Island. In: The Auk. Band 76, Nr. 1, 1959, S. 37–43, doi:10.2307/4081841, JSTOR:4081841.

- ↑ Vgl. D. S. Rabor: The Impact of Deforestation on Birds of Cebu, Philippines, with New Records for That Island. In: The Auk. Band 76, Nr. 1, 1959, S. 37–43, doi:10.2307/4081841, JSTOR:4081841: „It is possible that these and the nine endemics have disappeared from the island. However, there is also the possibility that some persist in second growth we did not find.“

- ↑ a b Perla Magsalay, Thomas Brooks, Guy Dutson, Rob Timmins: Extinction and conservation on Cebu. In: Nature. Band 373, 1995, ISSN 1476-4687, S. 294, doi:10.1038/373294a0 (Veröffentlichung am 26. Januar 1995).

- ↑ a b Conuropsis carolinensis in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2021. Eingestellt von: BirdLife International, 2021. Abgerufen am 20. April 2022.

- ↑ a b Panthera tigris ssp. virgata in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2011. Eingestellt von: Jackson, P. & Nowell, K., 2008. Abgerufen am 20. April 2022.

- ↑ a b Gymnobelideus leadbeateri in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2016. Eingestellt von: Woinarski, J. & Burbidge, A.A., 2014. Abgerufen am 20. April 2022.

- ↑ a b Mustela nigripes in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2015. Eingestellt von: Belant, J., Biggins, D., Garelle, D., Griebel, R.G. & Hughes, J.P., 2015. Abgerufen am 20. April 2022.

- ↑ a b Campephilus principalis in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2020. Eingestellt von: BirdLife International, 2020. Abgerufen am 20. April 2022.

- ↑ Kate Neafsey: Lessons from the ivory-billed woodpecker. In: news.cornell.edu Cornell Chronicle (hauseigene Wochenzeitung der Cornell University). news.cornell.edu, 22. Dezember 2009, abgerufen am 17. April 2022.

- ↑ a b c d David L. Roberts, Chris S. Elphick and J. Michael Reed: Identifying Anomalous Reports of Putatively Extinct Species and Why It Matters. In: Conservation Biology. Band 24, Nr. 1, Februar 2010, S. 189–196, JSTOR:40419644.

- ↑ David S. Wilcove: Rediscovery of the Ivory-billed Woodpecker. In: Science. Band 308, Nr. 5727, 3. Mai 2005, S. 1422–1423, doi:10.1126/science.1114507.

- ↑ a b c David L. Roberts: Extinct or Possibly Extinct? In: Science. Band 312, Nr. 5776, 19. Mai 2006, S. 997–998, doi:10.1126/science.312.5776.997c.

- ↑ a b David S. Wilcove: Rediscovery of the Ivory-billed Woodpecker. In: Science. Band 308, Nr. 5727, 3. Mai 2005, S. 1422–1423, doi:10.1126/science.1114507. Dort mit Verweis auf: Henry Fountain: The Basics; Extinct? Prove It. In: nytimes.com. 1. Mai 2005, abgerufen am 17. April 2022.

- ↑ Mary R. Dawson, Laurent Marivaux, Chuan-kui Li, K. Christopher Beardand, Grégoire Métais: Laonastes and the "Lazarus Effect" in Recent Mammals. In: Science. Band 311, Nr. 5766, 10. März 2006, S. 1456–1458, doi:10.1126/science.1124187.

- ↑ Stuart H.M. Butchart, Stephen Lowe, Rob W. Martin, Andy Symes, James R.S. Westrip, Hannah Wheatley: Which bird species have gone extinct? A novel quantitative classification approach. In: Biological Conservation. Band 227, November 2018, S. 9–18, doi:10.1016/j.biocon.2018.08.014. Dort mit Verweis auf: H.R. Akçakaya, David A. Keith, Mark Burgman, Stuart H.M. Butchart, Michael Hoffmann, Helen M.Regan, Ian Harrison, Elizabeth Boakes: Inferring extinctions III: A cost-benefit framework for listing extinct species. In: Biological Conservation. Band 214, Oktober 2017, S. 336–342, doi:10.1016/j.biocon.2017.07.027.

- ↑ Stuart H.M. Butchart, Stephen Lowe, Rob W. Martin, Andy Symes, James R.S. Westrip, Hannah Wheatley: Which bird species have gone extinct? A novel quantitative classification approach. In: Biological Conservation. Band 227, November 2018, S. 9–18, doi:10.1016/j.biocon.2018.08.014.

- ↑ David L. Roberts: Extinct or Possibly Extinct? In: Science. Band 312, Nr. 5776, 19. Mai 2006, S. 997–998, doi:10.1126/science.312.5776.997c. Dort mit Verweis auf: Stuart Pimm: Expiry dates. The dodo is most certainly dead. But when did the species finally disappear? A statistical approach allows estimation of the date, and could be applied to other extinctions, both past and present. In: Nature. Band 426, 20. November 2003, S. 235–236, doi:10.1038/426235a.

- ↑ a b Campephilus imperialis in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN 2020. Eingestellt von: BirdLife International, 2020. Abgerufen am 20. April 2022.

- ↑ a b S. H. M. Butchart, A. J. Stattersfield, T. M. Brooks: Going or gone: Defining 'Possibly Extinct' species to give a truer picture of recent extinctions. In: Bull. B. O. C. (Bulletin of the British Ornithologists' Club). 126A, 2006, S. 7–24 (academia.edu): „However, extinction — the disappearance of the last individual of a species — is very difficult to detect (Diamond 1987).“ Dort mit Verweis auf: N.J. Collar: Extinction by assumption; or, the Romeo Error on Cebu. In: Oryx. Band 32, Nr. 4, Oktober 1998, S. 239–244, doi:10.1046/j.1365-3008.1998.d01-51.x (Erste Online-Veröffentlichung am 28. Juni 2008).

- ↑ S. H. M. Butchart, A. J. Stattersfield, T. M. Brooks: Going or gone: Defining 'Possibly Extinct' species to give a truer picture of recent extinctions. In: Bull. B. O. C. (Bulletin of the British Ornithologists' Club). 126A, 2006, S. 7–24 (academia.edu).

- ↑ Stuart H.M. Butchart, Stephen Lowe, Rob W. Martin, Andy Symes, James R.S. Westrip, Hannah Wheatley: Which bird species have gone extinct? A novel quantitative classification approach. In: Biological Conservation. Band 227, November 2018, S. 9–18, doi:10.1016/j.biocon.2018.08.014. Dort mit Verweis auf: S. H. M. Butchart, A. J. Stattersfield, T. M. Brooks: Going or gone: Defining 'Possibly Extinct' species to give a truer picture of recent extinctions. In: Bull. B. O. C. (Bulletin of the British Ornithologists' Club). 126A, 2006, S. 7–24 (academia.edu).

- ↑ India Stephenson: Inferring Extinction: When is a Species as Dead as a Dodo? In: methodsblog.com (Offizieller Blog der wissenschaftlichen Zeitschrift Methods in Ecology and Evolution). 9. März 2016, abgerufen am 13. April 2022. Dort mit Verweis auf: S. H. M. Butchart, A. J. Stattersfield, T. M. Brooks: Going or gone: Defining 'Possibly Extinct' species to give a truer picture of recent extinctions. In: Bull. B. O. C. (Bulletin of the British Ornithologists' Club). 126A, 2006, S. 7–24 (academia.edu).