Benutzerin:Donna Gedenk/Lombardei

| Stolperstein | Übersetzung | Standort | Name, Leben |

|---|---|---|---|

|

HIER WOHNTE

ATTILIO EMILIO MENA GEBOREN 1911 MILITÄRGEFANGENER DEPORTIERT AUS PESCHIERA 20.9.1943 GESTORBEN 22.5.1945 DACHAU |

Via Cavour 17 |

Attilio Emilio Mena wurde am 30. November 1911 in Adro geboren. Seine Eltern waren Giovanni und Marietta Tedeschi, er hatte sechs Geschwister. Er arbeitete als Zimmermann, aber half auch seinem Vater auf den Feldern. Er wurde im Jahr 1940 zum Militärdienst eingezogen und als Sanitäter dem 78. Infanterieregiment Lupi di Toscana zugeteilt. Das Regiment war in Albanien stationiert und nahm am Überfall auf Griechenland teil. Giuseppe Pelizzari, der spätere Bürgermeister von Adro, traf Mena unbewaffnet an, er soll gesagt haben: "Sie verteidigen ihr Land, wir sind die Besatzer ... besser nicht bewaffnet sein". Nach der Kapitulation Italiens am 8. September 1943 fand sich die 30. Sanitätsabteilung der Lupi di Toscana in Frankreich, wo sie sich auflöste. Mena wurde verhaftet, weil er sich nicht den faschistischen Streitkräften anschloss und wurde im Gefängnis von Peschiera gefangen gehalten. Sein Vater eilte nach Pechiera, kam jedoch nicht rechtzeitig an. Sein Sohn war bereits am 20. September 1943 in einem Viehwaggon in das Konzentrationslager Dachau deportiert worden, gemeinsam mit rund 1790 jungen Männern zwischen 17 und 35 Jahren, die meisten Ex-Militärangehörige, die vom NS-Regime als politische Gegner angesehen wurden. Nach zwei Tagen kam der Transport im Lager an und Mena wurde mit der Häftlingsnummer 54421 registriert. Er musste den roten Winkel tragen, die Kennzeichnung politischer Gefangener. Er wurde zur Zwangsarbeit eingeteilt, erkrankte an Typhus und verlor massiv an Körpergewicht. Dachau wurde am 29. April 1945 von amerikanischen Streitkräften befreit. Attilio Emilio Mena war zwar noch am Leben, starb aber am 22. Mai 1945 im amerikanischen Krankenhaus Dachau im Alter von 33 Jahren.[1][2] |

Brescia

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Bild | Name | Standort | Leben |

|---|---|---|---|

|

HIER WOHNTE

MARIO BALLERIO JG. 1918 MILITÄRGEFANGENER VERHAFTET 8.9.1943 ERMORDET 15.4.1944 PRZEMYSL |

Viale Venezia 45 |

Mario Ballerio wurde am 8. Juli 1918 in Redona (in der Provinz Bergamo) geboren. Im Juli 1936 absolvierte er seine Matura in Brescia und schloss 1941 sein Ingenieursstudium am Politecnico di Milano ab. Danach fand er Arbeit in einem Unternehmen der Textilindustrie in Brescia, in dem schon sein Vater Giuseppe tätig war. Ein weiteres Studium der Ökonomie- und Politikwissenschaften an der Università Cattolica di Milano konnte er nicht fortsetzen, weil er im Dezember 1941 einberufen wurde. Nach dem Kriegsaustritt Italiens nach dem 8. September 1943 wurde er bei Leipzig, wo er sich bei einem Fortbildungskurs für italienische Streitkräfte befand, entwaffnet und festgenommen. Er weigerte sich, der Repubblica Sociale Italiana anzuschließen und wurde in der Folge als sogenannter Italienischer Militärinternierter (IMI) nach Przemyśl (Polen) deportiert. Dort litt er, wie alle Häftlinge, an Hunger und Kälte, erkrankte an Tuberkulose und kam im Januar 1944 in das örtliche Krankenhaus. Ohne entsprechende Behandlung verstarb er dort am 15. April 1944.[3]

Erst am 30. Oktober 1949 erfuhr die Familie aus einem Brief seines Gefährten Mario Mattioli über die Umstände seiner Erkrankung und seines Todes. Mario Ballerio wurde im Kommunalfriedhof von Przemysl bestattet, 1957 exhumiert und auf dem Italienischen Militärfriedhof von Bieleny (in der Nähe von Warschau) zur letzten Ruhe geleitet. Erst im Jahr 1993 erlangten seine Verwandten Kenntnis seiner letzten Ruhestätte. |

|

QUI ABITAVA

ROBERTO CARRARA JG. 1915 POLITISCHER HÄFTLING 30.9.1944 DEPORTIERT MAUTHAUSEN ERMORDET 11.12.1944 |

Contrada del Carmine 39 |

Roberto Carrara (1915–1944) entzog sich – wie auch sein Schwager Domenico Pertica – der Einberufung zum Kriegsdienst und schloss sich den Partisanen an. Er wurde am 30. September 1944 verhaftet, über Bozen ins KZ Mauthausen deportiert, wo er am 11. Dezember 1944 ums Leben kam. |

|

HIER WOHNTE

ANGELO COTTINELLI JG. 1909 MILITÄRGEFANGENER VERHAFTET 8.9.1943 ERMORDET 25.6.1944 NEUMARKT |

Via delle Battaglie 16 |

Angelo Cottinelli (1909–1944) wurde 1929 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Militärdienst entlassen. 1943 wurde er wieder eingezogen, jedoch nach dem Kriegsaustritt Italiens nach dem 8. September 1943 von den deutschen Besatzern entwaffnet, verhaftet und als sogenannter Italienischer Militärinternierter (IMI) nach Deutschland deportiert. Er wurde zur Zwangsarbeit verpflichtet und am 25. Juni 1944 in Kriegsgefangenenlager Neumarkt ums Leben gebracht. |

|

HIER WOHNTE

ALBERTO DALLA VOLTA JG. 1922 VERHAFTET 1.12.1943 DEPORTIERT AUSCHWITZ ERMORDET UNBEKANNTEN ORTS NACH DEM 18.1.1945 |

Piazza della Vittoria 11 |

Alberto Dalla Volta (1922–1945) und sein Vater Guido wurden am 1. Dezember 1943 aufgrund ihrer hebräischen Herkunft verhaftet und zunächst in das KZ Fossoli verschleppt. Am 22. Februar 1944 wurden Vater und Sohn ins KZ Auschwitz deportiert. In seinem Buch Ist das ein Mensch? berichtete Primo Levi über ihn: „Alberto ist mein bester Freund. Er ist erst zweiundzwanzig Jahre alt, also zwei Jahre jünger als ich, aber keiner von uns Italienern hat solche Anpassungsfähigkeiten gezeigt wie er. Mit erhobenem Kopf hat Alberto das Lager betreten, und unverwundet und unkorrumpiert lebt er im Lager. Er hat noch vor allen andern begriffen, daß dieses Leben Krieg ist; er hat sich keine Schonung gegönnt, hat keine Zeit damit verloren, sich und die andern zu beklagen und zu bemitleiden, sondern hat vom ersten Tag an den Kampf aufgenommen.“ Alberto Dalla Voltas Vater wurde am 15. November 1944 in einer Gaskammer vom NS-Regime ermordet. Er selbst verstarb während eines Todesmarsches nach der Räumung des Konzentrationslagers Auschwitz im Januar 1945 an unbekannter Stelle. |

|

HIER WOHNTE

GUIDO DALLA VOLTA JG. 1894 VERHAFTET 1.12.1943 DEPORTIERT AUSCHWITZ ERMORDET 15.11.1944 |

Piazza della Vittoria 11 |

Guido Dalla Volta (1894–1944) und sein Sohn Alberto wurden am 1. Dezember 1943 aufgrund ihrer hebräischen Herkunft verhaftet und zunächst im KZ Fossoli gefangen gehalten. Am 22. Februar 1944 wurden Vater und Sohn ins KZ Auschwitz deportiert. Guido Dalla Volta wurde am 15. November 1944 in einer Gaskammer vom NS-Regime ermordet. |

|

HIER WOHNTE

EMILIO FALCONI JG. 1911 MILITÄRGEFANGENER VERHAFTET 8.9.1943 20.9.1943 ERMORDET 8.3.1945 FORBACH LAGER N 2026 |

Via G. Bonomelli 62 |

Emilio Falconi (1911–1945) wurde als Armeeangehöriger nach dem Kriegsaustritt Italiens nach dem 8. September 1943 in Frankreich entwaffnet und festgenommen. Er wurde als sogenannter Italienischer Militärinternierter (IMI) nach Forbach deportiert, wo er am 8. März 1945 starb. Sein Grab befindet sich auf dem Cimitero di Guerra Italiano in Frankfurt. |

|

HIER WOHNTE

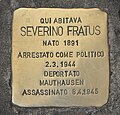

SEVERINO FRATUS JG. 1891 POLITISCHER HÄFTLING 2.3.1944 DEPORTIERT MAUTHAUSEN ERMORDET 8.4.1945 |

Via Fratelli Ugoni 6 |

Severino Fratus (1891–1945) war Mechaniker bei der Firma Breda in Sesto San Giovanni. Er wurde am 2. oder 23. März 1944 (es gibt divergierende Quellen) im Zusammenhang mit dem Generalstreik festgenommen, der von 1. bis 8. März 1944 andauerte. Er wurde zunächst in Bergamo in Haft gehalten und anschließend ins KZ Mauthausen deportiert, wo er am 8. April 1945 ums Leben kam. |

|

HIER WOHNTE

ALESSANDRO GENTILINI JG. 1916 VERHAFTET 6.6.1944 POLITISCHER HÄFTLING DEPORTIERT MAUTHAUSEN GUSEN ERMORDET 17.4.1945 |

Contrada del Carmine 16 |

Alessandro Gentilini wurde am 26. August 1916 in Lonato del Garda in der Provinz Brescia geboren. Er war laut Häftlingspersonalkarte 1.75 Meter groß, braune Augen, eine gerade Nase, normal geformten Mund und ebensolche Ohren. Am Tag, an dem er als Partisan verhaftet wurde, dem 6. Juni 1944, hatte seine Frau Geburtstag, war seine Tochter Liliana gerade einmal drei Jahre alt, sein Sohn Odoardo zwei. Er wurde ins KZ Mauthausen deportiert und bekam er die Nummer 115530 eintätowiert. Das NS-Regime ermordete Alessandro Gentilen am 17. April 1945 im KZ Gusen.[4] |

|

HIER WOHNTE

UBALDO MIGLIORATI JG. 1923 VERHAFTET 27.2.1945 COME POLITICO DEPORTIERT BUCHENWALD ERMORDET 12.3.1945 |

Vicolo dell’Inganno 1 |

Ubaldo Migliorati wurde am 17. Juli 1923 in Pavone del Mella als Sohn von Riccardo Migliorati und Maria Segari geboren. Aus dem Bericht der Stellungskommission vom 21. Mai 1942 ergibt sich folgende Personenbeschreibung: Größe 1,71 Meter, normale Statur, ovales Gesicht, braune Haare, braune Augen. Am 14. Januar 1943 wurde der Student einberufen und zwei Tage später der Infanterie des Dep. 33° Regg. zugewiesen. Am 24. April 1943 wurde Migliorati zur Korporal ernannt und – nach einem kurzen Fronturlaub für Prüfungen an der Universität - am 15. Juli 1943 zum Caporal Maggiore. Ab 8. September 1943 gilt er als sbandato [verschwunden]. Bis heute gibt es keine Informationen, wo er sich im Zeitraum September 1943 bis August 1944 befand. Am 9. August 1944 wird er von deutschen Truppen gefasst und als politischer Häftling festgehalten. Aufgrund eines Briefes eines Verwandten, der in Hannover wohnte, vom 7. September 1950 lässt sich rekonstruieren, dass Migliorati zuerst im Wehrmachtgefängnis Torgau inhaftiert war und danach im Lager Wildflecken. Von dort stammt sein letzter Brief, datiert mit November 1944. Am 27. Februar 1945 langte er im KZ Buchenwald ein, wurde als „polit. Italiener“ klassifiziert, bekam ein rotes Dreieck und die Nummer 133.818. Dort kam er am 12. März 1945 ums Leben. Als offizielle Todesursache wurde Lungenentzündung angegeben. Die Familie wurde erst am 14. Juli 1945 mittels Expressbriefes des italienischen Ministero della Difesa Esercito in Kenntnis gesetzt.[5]

1957 wurde ihm das Croce al merito di guerra verliehen. |

|

HIER WOHNTE

DOMENICO PERTICA JG. 1923 POLITISCHER HÄFTLING 30.9.1944 DEPORTIERT GUSEN ERMORDET 21.4.1945 |

Contrada del Carmine 39 |

Domenico Pertica (1923–1945) war – wie auch sein Schwager Roberto Carrara – Mitglied der 54ª brigata Garibaldi. Er wurde am 30. September 1944 verhaftet und ins KZ Gusen deportiert, wo er am 21. April 1945 ums Leben kam. |

|

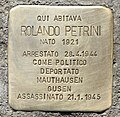

HIER WOHNTE

DOMENICO PERTICA JG. 1921 POLITISCHER HÄFTLING DEPORTIERT MAUTHAUSEN GUSEN ERMORDET 21.1.1945 |

Via Fratelli Lechi/ Ecke Largo Torrelunga |

Rolando Petrini, geboren 1921, war Universitätsstudent in Siena. Er wurde gemeinsam mit Teresio Olivetti verhaftet und 1945 im KZ Gusen vom NS-Regime ermordet.

Die Via Rolando Petrini in Brescia erinnert an den Widerstandskämpfer. |

|

HIER WOHNTE

PIETRO PIASTRA JG. 1891 VERHAFTET 19.10.1944 POLITISCHER HÄFTLING DEPORTIERT MAUTHAUSEN ERMORDET 10.4.1945 |

Via Nicola Tartaglia 47 |

Pietro Piastra wurde am 31. Januar 1891 in Palermo geboren[6] und übersiedelte unbekannten Datums in die Stadt Brescia. Er ist einer von jenen 302 bis 320 Sizilianern, die vom NS-Regime zu Tode gebracht wurden und deren Namen bekannt ist. Die Gesamtzahl der von den Nationalsozialisten ermordeten Sizilianer wird auf über 800 geschätzt. Aufgrund der frühzeitigen Befreiung Siziliens durch anglo-amerikanische Truppen hielt man lange Zeit die Zahl der sizilianischen Opfer für gering, doch fielen viele von dort Gebürtige den Nazis andernorts in die Hände.

Piastra flüchtete nach Collio, wurde dort jedoch am 16. Oktober 1944 von schwarzen Brigaden verhaftet, nach Brescia transferiert und gefoltert. Am 20. November 1944 wurde er ins KZ Bozen deportiert, am 19. Dezember von dort ins KZ Mauthausen, wo er am 10. April 1945 vom NS-Regime ermordet wurde, weniger als ein Monat vor der Befreiung durch amerikanische Truppen. |

|

HIER WOHNTE

FEDERICO RINALDINI JG. 1923 VERHAFTET 19.8.1944 POLITISCHER HÄFTLING DEPORTIERT MAUTHAUSEN ERMORDET 27.3.1945 |

Vicolo delle Dimesse 2 |

Federico Rinaldini wurde am 29. September 1923 in Brescia geboren. Er war ein Angestellter und folgte seinem älteren Bruder Emiliano, er schloss sich der Befreiungsbewegung an, der Brigata Fiamme Verdi "Giacomo Perlasca". Er kümmerte sich um Flugschriften und illegale Schriften, fungierte auch als Stafette zwischen den Partisanen des Valle Sabbia und der Stadt Brescia. Am 19. August 1944 wurde er verhaftet, im Anschluss verhört und gefoltert, weigerte sich jedoch Namen oder Informationen preiszugeben. Am 20. November 1944 wurde er den deutschen Besatzern übergeben und sogleich ins KZ Bozen deportiert. Am 8. Januar 1945 wurde er ins KZ Mauthausen überstellt und dort am 27. März 1943 vom NS-Regime ermordet.[7] |

|

HIER WOHNTE

SILVESTRO ROMANI JG. 1923 VERHAFTET 18.11.1943 POLITISCHER HÄFTLING DEPORTIERT MAUTHAUSEN ERMORDET 17.3.1945 |

Via Pila 37 |

Silvestro Romani wurde 1923 geboren. Er wurde am 18. November 1943 verhaftet, in der Folge ins KZ Mauthausen deportiert und dort am 17. März 1945 vom NS-Regime ermordet. |

|

HIER WOHNTE

ANDRE TREBESCHI JG. 1897 POLITISCHER HÄFTLING VERHAFTET 6.1.1944 DEPORTIERT DACHAU MAUTHAUSEN GUSEN ERMORDET 24.1.1945 |

Via delle Battaglie 50 |

Andrea Trebeschi wurde am 3. September 1887 in Brescia geboren. Er entstammt einer katholischen Familie. Seine Großväter hatten in den Italienischen Unabhängigkeitskriegen gekämpft. Er selbst wurde im Ersten Weltkrieg eingezogen. Nach seiner Rückkehr nach Brescia übernahm er den Vorsitz der Studentenvereinigung Manzoni und gründete 1918 die Studentenzeitschrift La Fiona. 1922 heiratete er Vittoria De Toni, das Paar hatte vier Kinder: Maria, Cesare, Giovanni und Elvira. 1923 wurde er zum Vorsitzenden der Katholischen Jugend von Brescia gewählt und schloss sein Studium der Jurisprudenz an der Universität Siena ab. Er arbeitete als Rechtsanwalt, schloss sich dem Partito Popolare Italiano an und entwickelte sich zu einem überzeugten Antifaschisten. Die von ihm gegründete Zeitschrift wurde folgerichtig vom Mussolini-Regime verboten. Trebeschi gehörte der katholischen Partisanenformation Fiamme Verdi an und konnte sich 1943 durch Flucht einem Verhör entziehen. In der Folge wurde er jedoch zweimal gefasst und verhaftet, im Dezember 1943 und am 6. Januar 1944. Nachdem er in mehreren Verhören standhaft geblieben war, deportierte ihn die SS zuerst ins KZ Dachau und danach ins KZ Mauthausen, wo er bis 31. Dezember Zwangsarbeit verrichten musste. Von dort kam er ins KZ Gusen, wo er am 24. Januar 1945 vom NS-Regime ermordet wurde.[8] |

| Stolperstein | Übersetzung | Standort | Name, Leben |

|---|---|---|---|

|

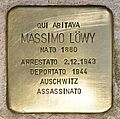

HIER WOHNTE

MASSIMO LÖWY GEBOREN 1880 VERHAFTET 2.12.1943 DEPORTIERT 1944 AUSCHWITZ ERMORDET |

Salò, Via Rive Grandi 13 |

Massimo Löwy |

|

HIER WOHNTE

ALFREDO RUSSO GEBOREN 1871 VERHAFTET DEZ. 1943 DEPORTIERT 1944 AUSCHWITZ ERMORDET 26.2.1944 |

Gardone Riviera, Vicolo ars 10 |

Alfredo Russo wurde am 25. September 1871 in Wien geboren. Seine Eltern waren Israel Russo und Clara Salom. Er war ein bereits pensionierter Opernsänger und lebte in Meran. Als der Präfekt von Bozen im Juli 1939 befahl, alle "ausländischen Juden" müssten die Provinz innerhalb von 48 Stunden verlassen, flüchtete Russo aus Südtirol. Am 11. September 1939 ließ er sich in Gardone Riviera nieder, zuerst in Corso Zanardelli 24, dann ab 17. April 1940, in einem Zimmer zur Untermiete in der Via Roma 91 (heute Vicolo ars 10). Zum Zeitpunkt seiner Flucht konnte er nicht wissen, dass Salò künftig das Hauptquartier des Mussolini-Regimes beherbergen werde. Ab Juni 1940 war er sogenannter "freier Internierung" unterworfen. Im Dezember 1943 wurde er von Italienern festgenommen, im Gefängnis von Salò inhaftiert und später in das Gefängnis Canton Mombello in Brescia überstellt. Im Januar 1944 langte eine Intervention einer einflußreichen Dame aus Meran, Luisa Lerbers Gräfin Saracini, in der Präfektur von Brescia ein. Sie beschrieb Russo wie folgt: "Lebte 40 Jahre in Meran, war Ensemblemitglied des Städtischen Theaters [...] anerkannt als wertvoller Sänger [...] Seine Pension wurde ihm weggenommen und seine Frau, die sich lieber mit einem "Arier" verbinden wollte, verließ ihn wegen eines reichen Gönners in Innsbruck. Er ist 73 Jahre alt, erkrankt an Arthritis, das Gefängnis gibt ihm den Rest. Seinen Schmerzen sind unerträglich. Seine Finger sind verkrüppelt und er kann die Hände nicht mehr öffnen." Dennoch wurde Alfred Russo in das Durchgangslager Fossoli überstellt. Am 22. Februar 1944 wurde er mit dem Transport Nr. 8 in das KZ Auschwitz deportiert - im selben Zug mit Primo Levi und 650 anderen Juden. Alfredo Russo wurde unmittelbar nach der Ankunft in Auschwitz am 26. Februar ermordet.[9][10][11] |

- ↑ Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura: Attilio Emilio Mena, a cura degli studenti delle classi quinte dei Licei dell’Istituto “Madonna della Neve” di Adro, abgerufen am 5. Januar 2018

- ↑ Brescia oggi: Attilio Mena non si piegò: a Dachau pagò con la vita, 13. Januar 2015, abgerufen am 5. Januar 2018

- ↑ Memorie d'inciampo: Ricordo di Mario Ballerio, abgerufen am 10. November 2015

- ↑ Comune di Brescia: Pietre d'inciampo, Brescia riccorda le vittime dei Lager, abgerufen am 31. Oktober 2015

- ↑ Quellen: 1. Archivio di Stato di Brescia 2. Archivio dell’Anagrafe del Comune di Brescia 3. ITS (International Tracing Service) Bad Arolsen (D) Comitè International Croix Rouge Ginevra 4. Elenco deportati, reg.4, ARECBs b. 65/e; Internati militari. Vari, reg. 1,2, ARECBs b. 65/d; Civili deportati, ARECBs b. 65/e

- ↑ Andere Quellen geben den 30. Januar 1891 als Geburtsdatum an.

- ↑ Ultime Lettere: Federico Rinaldini, abgerufen am 4. November 2015, auf dieser Website ist auch ein Brief Rinaldinis an seine Eltern in Faksimile und Transkript abrufbar

- ↑ Memorie d'inciampo: Ricordo di Andrea Trebeschi, abgerufen am 10. November 2015

- ↑ Yad Vashem: ALFREDO RUSSO, abgerufen am 5. Januar 2018

- ↑ GardaPost: Gardone ricorda Alfredo Russo, 9. Januar 2016, abgerufen am 5. Januar 2018

- ↑ Prassede Gnecchi: Alfredo Russo, Cooperativa cattolico-democratica di cultura, abgerufen am 5. Januar 2018