Karl Brendel

Karl Genzel (* 21. März 1871 in Mühlhausen/Thüringen; † 21. August 1925 in Eickelborn) war ein deutscher Künstler der Art brut. Er schuf als Patient verschiedener psychiatrischer Anstalten Holzskulpturen, die sich in der Sammlung Prinzhorn befinden. Er gehörte zu den „schizophrenen Meistern“, den der Psychiater Hans Prinzhorn in seinem Buch „Bildnerei der Geisteskranken“ unter dem Pseudonym Karl Brendel beschrieb.

Leben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Karl Genzel wuchs gemeinsam mit drei Brüdern und fünf Schwestern als Sohn eines Bauvogts und Fuhrunternehmers in Mühlhausen auf. Von sechs bis zum Alter von vierzehn besuchte er die Schule und machte danach eine Maurerlehre. Ab 1892 wurde er mehrfach wegen Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Kuppelei und Widerstand gegen die Staatsgewalt zu Geldstrafen oder Gefängnis verurteilt. 1895 heiratete er eine 16 Jahre ältere Witwe mit drei Kindern und zog mit der Familie nach Bochum. Hier wurden 1895 und 1901 die gemeinsamen Töchter geboren. Bei einem Arbeitsunfall durch ein Pferdefuhrwerk im Jahr 1900 wurde sein linker Oberschenkel schwer verletzt, so dass das Bein 1902 amputiert werden musste. Seine Bemühungen um eine Invalidenrente blieben erfolglos. Nachdem er erneut in Haft geriet und eine Schlägerei mit seinem Stiefsohn hatte, ließ sich seine Frau 1902 scheiden.[1]

Er schlug sich als Hausierer durch und gelangte dabei bis nach Lothringen. Wegen Bettelei und Körperverletzung wurde er 1906 verhaftet. Da er bei seiner Verhaftung psychisch auffällig wurde, wies man ihn zuerst in die psychiatrische Anstalt in Merzig ein und verlegte ihn später in das Krankenhaus Lengerich (Westfalen). Mit der Diagnose Dementia praecox wurde er im Jahr 1907 von dort in die Provinzial-Heilanstalt Eickelborn bei Lippstadt eingewiesen.[1] Dort wechselten Zustände großer „Produktivität, Wutanfälle, halluzinatorische Erlebnisse und Freiheitsbegehren mit Tatenlosigkeit und Resignation“. Er sonderte sich in seiner Zelle ab um zu schnitzen, zu zeichnen und Texte zu verfassen und entdeckte (um 1912) das Holzschnitzen, das ihm half, seine Wutanfälle zu bändigen.[2]

Im November 1924 gelang ihm ein Fluchtversuch und er schlug sich bis Mühlhausen durch, wo er Unterschlupf bei seinen Verwandten fand. Wegen wieder auftretenden Erregungszuständen wurde er zunächst in eine Klinik in Pfafferode und dann wieder nach Eickelborn gebracht, wo er ein halbes Jahr später am 21. August 1925 verstarb.[1]

Werk[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

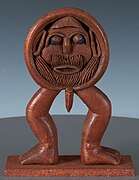

Karl Genzel und sein Werk, bestehend aus vierundzwanzig Skulpturen und acht Zeichnungen, wurden 1920 von Hans Prinzhorn entdeckt, als dieser Objekte für seine entstehende Sammlung von Arbeiten psychisch Erkrankter suchte. Er widmete Genzel in seinem 1922 erschienenen Buch „Die Bildnerei der Geisteskranken“ eines der zehn monografischen Kapitel. Die Werke Genzels befinden sich in der Heidelber Sammlung Prinzhorn. 1993 wurde der Bestand um 18 Dauerleihgaben aus Eickelborn erweitert.[1]

Genzel begann Figuren aus gekautem Brot zu formen und wandte sich 1912, sechs Jahre nach seiner Einweisung, gefördert von einem Angehörigen des Pflegepersonals, der Holzschnitzerei zu. Seine ersten Werke waren flache Reliefs, oftmals mit gemusterten Rändern. Genzel schnitzte in harten Hölzern, das er nachträglich bemalte oder lackierte. Die thematische Bandbreite seines Werk reicht „von Kinderspielzeug über komplexe Umkreisungen der Androgynie bis hin zu zeitkritischen und antiklerikalen Karikaturen“.[1] Seine Werke wurden schon früh in die Nähe exotischer „Stammeskunst“ gerückt. Seine späteren Werke zeigen phantasievolle Tiere und Skulpturen mit unterschiedlichen Ansichten, die seine religiösen Wahnvorstellungen wiedergeben und häufig männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale gemeinsam zeigen.[3] Die Figuren repräsentieren neben Tieren und Teufel auch Kritik an der Kirche und dem Weltkrieg.[4]

-

Kuh, die auf katholisch geht, vor 1921

-

Die Frau mit dem Storch, vor 1921

-

Eselkruzifix, vor 1921

-

Militarismus, 1914/1915

-

Katze im Ausstellungsführer „Entartete Kunst“

-

Kopf mit abnehmbarer Hirnschale

Zwei seiner Arbeiten, eine Katze und der Kopf mit abnehmbarer Hirnschale, wurden vom Heidelberger Klinikdirektor Carl Schneider und einem Funktionär der NSDAP für die Ausstellung „Entartete Kunst“ 1937 ausgewählt und dort gezeigt.[5] In der Ausstellung wurden die von den Nationalsozialisten abgelehnten jüdischen, marxistischen und pazifistischen Künstler radikal angegriffen und die Werke der Art Brut-Künstler diffamiert. Beide Arbeiten sind verloren, ebenso wie seine aus gekautem Brot gefertigten Frühwerke.[1]

Ausstellungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 2019: die sammlung prinzhorn.! art brut vor der art brut. Museum Gugging, Maria Gugging, Österreich[6]

- 2014/2015: Uniform und Eigensinn. Militarismus, Weltkrieg und Kunst in der Psychiatrie. Sammlung Prinzhorn, Heidelberg

- 2013: Geistesfrische. Alfred Kubin und die Sammlung Prinzhorn. Landesgalerie Linz

- 2009/2010: Surrealismus und Wahnsinn. Sammlung Prinzhorn, Heidelberg

- 2005: Im Rausch der Kunst. Kunstpalast, Düsseldorf[7]

- 1980: Die Prinzhorn – Sammlung. Bilder, Skulpturen, Texte aus Psychiatrischen Anstalten (ca. 1890-1920). Heidelberger Kunstverein, Kunstverein in Hamburg

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Leonhard Emmerling: Genzel, Karl. In: Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker (AKL). Band 51, Saur, München u. a. 2006, ISBN 3-598-22791-4, S. 451.

- Bettina Brand-Claussen: Der Blick auf das Fremde: Karl Genzels Schnitzwerk und die Stammeskunst. In: Ingrid von Beyme, Thomas Röske (Hrsg.): Einführung in die Sammlung Prinzhorn. Sammlung Prinzhorn, Universitätsklinikum Heidelberg 2020, ISBN 978-3-9807924-8-6, S. 36–37.

- Bettina Brand-Claussen: „KnochenWeltMuseumTheater“. Holzskulpturen von Karl Genzel aus der Prinzhorn-Sammlung. In: Ingried Brugger u. a. (Hrsg.): Kunst & Wahn. DuMont, Köln 1997, ISBN 3-7701-4274-8, S. 218–239.

- Barbara Freeman: Biographies of Outsider Artists. In: Maurice Tuchman (Hrsg.): Parallel Visions. Modern Artists and Outsider Art. Princeton University Press, Princeton, NJ 1992, ISBN 0-691-03213-0, S. 26.

- Hans Prinzhorn: Bildnerei der Geisteskranken. 5. Auflage, Springer, Wien 1997, ISBN 3-211-82976-8.

- John Maizels (Hrsg.): Raw Vision Outsider Art Source Book. Raw Vision, Radlett 2002, ISBN 0-9543393-0-4.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ a b c d e f Leonhard Emmerling: Genzel, Karl. In: AKL. Band 51, Saur 2006, S. 451

- ↑ Bettina Brand-Claussen: „KnochenWeltMuseumTheater“. Holzskulpturen von Karl Genzel aus der Prinzhorn-Sammlung. In: Ingried Brugger u. a. (Hrsg.): Kunst & Wahn. DuMont, Köln 1997, S. 223

- ↑ Bettina Brand-Claussen: „KnochenWeltMuseumTheater“. Holzskulpturen von Karl Genzel aus der Prinzhorn-Sammlung. In: Ingried Brugger u. a. (Hrsg.): Kunst & Wahn. DuMont, Köln 1997, S. 219

- ↑ Bettina Brand-Claussen: Der Blick auf das Fremde: Karl Genzels Schnitzwerk und die Stammeskunst. In: Ingrid von Beyme, Thomas Röske (Hrsg.): Einführung in die Sammlung Prinzhorn. Sammlung Prinzhorn, Universitätsklinikum Heidelberg 2020, S. 36–37

- ↑ Bettina Brand-Claussen: „KnochenWeltMuseumTheater“. Holzskulpturen von Karl Genzel aus der Prinzhorn-Sammlung. In: Ingried Brugger u. a. (Hrsg.): Kunst & Wahn. DuMont, Köln 1997, S. 226

- ↑ Museum Gugging: Pressemitteilung zur Ausstellungdie sammlung prinzhorn.! art brut vor der art brut. Abgerufen am 20. Dezember 2022

- ↑ kunstaspekte.art: Karl Genzel. Abgerufen am 20. Dezember 2022

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Brendel, Karl |

| ALTERNATIVNAMEN | Genzel, Karl (Geburtsname) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Holzschnitzer |

| GEBURTSDATUM | 21. März 1871 |

| GEBURTSORT | Mühlhausen/Thüringen |

| STERBEDATUM | 21. August 1925 |

| STERBEORT | Eickelborn |