Max Windmüller

Max Windmüller, genannt Cor (* 7. Februar 1920 in Emden, Ostfriesland; † 21. April 1945 in Cham, Oberpfalz) war ein deutsch-jüdischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Nachdem er mit seinen Eltern vor den Nationalsozialisten in die Niederlande fliehen musste, schloss er sich dort der Gruppe Westerweel an und rettete vielen jüdischen Kindern und Jugendlichen das Leben. Die Mitglieder der Gruppe Westerweel organisierten Ausweispapiere, Verstecke und Fluchtmöglichkeiten vor allem für aus Deutschland geflohene jüdische Kinder und Jugendliche. In dieser Gruppe arbeiteten Juden und Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften gemeinsam daran, jüdische Verfolgte zu retten. Eine solche Zusammenarbeit war auch in den Niederlanden nicht selbstverständlich. Etwa 100 junge Juden wurden von Windmüller persönlich in die Freiheit geschleust, die gesamte Gruppe Westerweel rettete 393 Juden.

Leben

Kindheit

Max Windmüller wurde als Sohn des Schlachters und Viehhändlers Moritz Windmüller sowie Jette Windmüller, geb. Seligmann, geboren und hatte vier Geschwister. Die Eltern gaben ihm den Vornamen Max nach dem im Ersten Weltkrieg gefallenen Bruder des Vaters. Von 1926 bis 1933 besuchte er die jüdische Volksschule in Emden. In seinem letzten Schuljahr wurde er Mitglied der sozialistischen Arbeiterjugend.

Flucht in die Niederlande

1933 begann die Flucht der Familie in die Niederlande, nachdem die nationalsozialistischen Behörden dem Vater die Gewerbeerlaubnis entzogen hatten. Die Flucht führte die Familie über Delfzijl nach Beilen zu einer Schwester der Mutter. Von dort ging es weiter nach Groningen, wo er sich mit seinem Bruder Isaak einer Gruppe anschloss, welche die Auswanderung von Jugendlichen nach Palästina organisierte. Sein Bruder Isaak wurde Leiter dieser Gruppe, und Windmüller absolvierte als Vorbereitung für die Auswanderung nach Palästina eine landwirtschaftliche Ausbildung auf einem Bauernhof in der Nähe von Assen. Kurz vor Ausbruch des Krieges im Jahre 1939 floh sein Bruder Isaak mit dem Schiff Dora nach Palästina, das illegale Auswanderer dorthin brachte.

Max, der auch schon an Bord war, wurde von Rue Cohen, dem Organisator der Ausbildung für Palästina-Pioniere, dazu bewogen, wieder an Land zu gehen; er sollte weiter beim Aufbau der Hachscharah helfen, die junge Juden aus Deutschland und Österreich zur Ausbildung für Palästina auf holländischen Bauernhöfen unterbrachte.

1940 wurden die Niederlande vom deutschen Reich überfallen und besetzt. Nun waren auch die dort lebenden Juden dem deutschen Regime unterworfen. Im Jahr 1941 kam es für die Juden in den Niederlanden zu einem traumatisierenden Erlebnis, als 900 von ihnen – allesamt junge Menschen – von den deutschen Besatzern gefangen genommen und in das KZ Mauthausen deportiert wurden. Bis Ende September waren dort nahezu alle ermordet worden. Die deutschen Besatzer drohten jedem, der ihren Anordnungen nicht folgte, mit der Deportation nach Mauthausen.

Angesichts dieser Gefahr bereiteten sich viele der auswanderungswilligen Jugendlichen auf ein Leben im Untergrund vor. Dabei wurden sie von holländischen Helfern unterstützt. Windmüller lernte seine spätere Verlobte Metta Lande kennen, eine aus Wien geflüchtete Jüdin. Im Juli 1942 begannen die Nationalsozialisten mit den Massendeportationen aus den Niederlanden, zehntausende Juden wurden in das KZ Westerbork verbracht, von wo aus wöchentlich Transporte in die Vernichtungslager Auschwitz und Sobibor starteten. Unter den Deportierten befanden sich auch die Mutter Windmüllers sowie sein Bruder Salomon nebst Frau und ihrem wenige Wochen alten Kind.

Gruppe Westerweel

Windmüller versteckte sich in dieser Zeit mit seinem jüngeren Bruder Emil an verschiedenen Orten in den Niederlanden, so auch 13 Monate auf Dachböden in Amsterdam und Haarlem. Er schloss sich der später so genannten Gruppe Westerweel an, deren Leiter der überzeugte Pazifist Joop Westerweel war. Diese Gruppe hatte sich der Organisation von Verstecken und Ausweispapieren für jüdische Flüchtlinge in den Niederlanden verschrieben. Am 14. August 1942 erfuhr der Amsterdamer Judenrat von der geplanten Deportation aller Kinder, Jugendlichen und ihrer Erzieher. Die Gruppe um Windmüller wurde hierüber rechtzeitig von Erika Blüth informiert. Am 16. August 1942 verschwanden mehr als dreißig jüdische Jugendliche aus einem Heim der Deventer Vereniging in Loosdrecht – drei Tage, nachdem die Leiter der Palästina-Pioniere erfahren hatten, dass die „Kinder“ abgeholt und in das so genannte Judendurchgangslager Westerbork gebracht werden sollten. Es war gelungen, für sie alle kurzfristig „Untertauch-Adressen“ zu finden. Windmüller allerdings wurde zum ersten Mal von der Gestapo gefasst und in das KZ Westerbork verbracht, konnte aber schon nach zwei Tagen in einem Wäschewagen fliehen. Er tauchte bei Frans und Henny Gerritsen in Haarlem unter, wo auch sein Bruder Emil mit zeitweise bis zu zehn „Onderduikers“ (Untergetauchten) versteckt war. Hier war eines der Zentren des niederländischen Untergrundes. Frans war Graphiker und konnte in Zusammenarbeit mit Widerstandsleuten in den Gemeindeverwaltungen die dringend nötigen Pässe, Lebensmittelkarten, Marschbefehle und andere Dokumente fälschen. Windmüller erhielt neue Papiere, hieß jetzt offiziell Cornelius Andringa und nannte sich Cor. Im Jahre 1943 nahm die Widerstandsgruppe um Joop Westerweel, Menachem Pinkhof, Joachim Simon und Max Windmüller über Belgien und Frankreich Kontakt zu anderen jüdischen Gruppen, zur Jewish Agency und zum Joint (American Joint Distribution Committee) auf. Windmüller organisierte mit seiner Gruppe Fluchtwege in den Süden Frankreichs und über die Pyrenäen nach Spanien.

Windmüller in Frankreich

Gegen Ende des Jahres 1943 wurde Max Windmüller unter seinem Decknamen Cor der Verbindungsmann der Juden im besetzten Frankreich. Mit ihm arbeitete eine ganze Gruppe von jungen Leuten, die um ihr eigenes Überleben und das ihrer jüdischen Schicksalsgenossen kämpften. Im April 1944 war Cor gerade wieder unterwegs auf einer seiner Rettungsfahrten nach Holland, als in seiner Pariser Wohnung eine erste Gruppe von Mitkämpfern von der Geheimen Staatspolizei verhaftet wurde.

Cor und seine Kameraden versuchten alles, um den Aufenthaltsort der Verhafteten zu ermitteln und sie zu befreien. Seine Genossin Paula Kaufmann schmuggelte sich als Sekretärin ins Gestapo-Hauptquartier. Die beiden gaben sich als Liebespaar aus, wenn Max sie vom Dienst abholte. Paula kam immer zusammen mit ihrem Chef aus der Zentrale und umging dadurch die Kontrollen. In ihrer Tasche brachte sie dabei geheime Unterlagen und Blankopapiere heraus. Cor hatte jetzt einen Ausweis als Mann des Sicherheitsdienstes für die besetzten Gebiete in Frankreich und konnte aufgrund seiner Bewegungsfreiheit Fluchtwege in den Süden Frankreichs und über die Pyrenäen nach Spanien aufbauen. Sie alle – jüdische Flüchtlinge, zumeist aus Österreich und Deutschland, darunter Max’ Verlobte Metta Lande – gaben sich den Besatzungsbehörden gegenüber als Holländer aus. Zehntausende von zivilen Arbeitern – Belgier, Dänen, Holländer – wurden für den Bau des Atlantikwalls eingesetzt. In diesen Menschenmassen, die von einer Arbeitsstelle zur anderen unterwegs waren, „schwammen“ die jüdischen Flüchtlinge mit. Cors Aufgabe bestand unter anderem darin, die einzelnen Flüchtlinge an der sogenannten grünen Grenze – an illegalen Grenzübergängen – abzuholen und durch Belgien in den Süden Frankreichs zu schleusen.

„Kop op!“ (Kopf hoch!)[1] – so erinnerten sich einige der Geretteten noch später – war das Wort, mit dem Cor die vom Terror der Nazis geängstigten und gedemütigten jungen Flüchtlinge ermuntert.

Unermüdlich war Cor zwischen den Niederlanden, Belgien, Nordfrankreich (Paris, Bretagne) und dem Süden Frankreichs (Toulouse, Lyon) unterwegs. Es gelang ihm auf diese Weise, etwa einhundert junge Leute in die Freiheit zu schleusen. So rettete Cor auch seinen Bruder Emil. Von den insgesamt 716 in den Niederlanden „auf Hachscharah“ lebenden jungen Juden überlebten 393 durch das Engagement der Westerweel-Gruppe.

Im Kontakt mit der im Vichy-Frankreich operierenden „Resistance Juive“ waren Cor und seine Gruppe an einem erfolglosen Versuch beteiligt, gefangene Chaverim (Kameraden) zu befreien. Weiter wollten sie die im Aufbau befindliche „Armée Juive“ mit dem britischen Secret Intelligence Service in Verbindung bringen. Sie wurden getäuscht: Die Kontaktleute, „Lydia“ und „Charles“ genannt, arbeiteten als Doppelagenten nicht nur für den britischen Geheimdienst, sondern auch für die Gestapo.

Festnahme

Am 18. Juli 1944 wurde ein geheimes Treffen der Jüdischen Résistance in der Rue Erlanger in Paris von der Gestapo gestürmt, nachdem es von dem Doppelagenten Karl Rebh verraten worden war. Windmüller und andere bedeutende Mitglieder des jüdischen Widerstands wurden verhaftet, so André Amar, Henri Pohoryles, Ernest Appenzeller, César Chamy und Maurice Loebenberg. Der Haftbefehl lautete auf Hochverrat, Feindbegünstigung und Spionage. Metta entging der Verhaftung durch einen glücklichen Zufall. Die Verhafteten wurden in das Gestapo-Hauptquartier in die Rue de la Pompe verbracht, verhört und auch gefoltert, woran Loebenberg starb. Die übrigen wurden über das Gefängnis Fresnes in das Lager Drancy gebracht. Von dort aus wurden insgesamt mehr als 61.000 Personen – Juden und Widerstandskämpfer – in die Todeslager deportiert. Von der Gruppe um Cor fanden sich dort auch Kurt Reilinger (Nanno), Paula Kaufmann, Alfred Fraenkel (Tzippy), Ernst Hirsch, Ernst Ascher, Gert Sperber, Paul Wolf und von der französischen Gruppe René Kapel, Jacques Lazarus und andere.

KZ Buchenwald

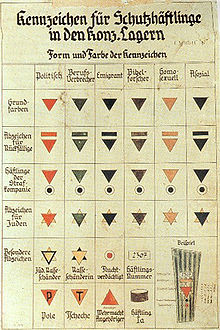

Als die Befreiung des Lagers durch alliierte Truppen kurz bevorstand, wurden Cor und weitere 50 Personen mit dem letzten Transport aus dem besetzten Frankreich deportiert. Alois Brunner, welcher seit Juli 1943 als Leiter eines Sonderkommandos der Gestapo und in einem Vorort von Paris, im Durchgangs- und Sammellager Drancy tätig war, ließ zu diesem Zweck eigens einen Waggon an „seinen“ Fluchtzug anhängen, der die Aufschrift: „Juden Terroristen“ trug. Wahrscheinlich sollte zu einem späteren Zeitpunkt ein Schauprozess gegen die angebliche „jüdische Weltverschwörung“ inszeniert werden. Metta folgte mit Freunden in einem Auto der Spur des Zuges bis zur Grenze in Lüttich – vergeblich. Zwar glückte unterwegs 21 Gefangenen die Flucht, aber Cor war nicht unter ihnen. Max Windmüller wurde am 25. August 1944 im KZ Buchenwald als Neuzugang unter der Häftlingsnummer 54573 als staatenloser Jude, Beruf „Landarbeiter“, registriert. Er musste zusätzlich zum gelben Dreieck für jüdische Häftlinge den roten Winkel der politischen Gefangenen tragen. Am 20. September 1944 kam Windmüller in ein Außenkommando nach Bochum zur Zwangsarbeit in einer Panzerplattenfabrik der Eisen- und Hüttenwerk AG (heute Teil der ThyssenKrupp AG). Er wurde zum Aufseher über seine Kammer mit 16 Mitgefangenen bestellt und nach einigen Tagen aufgefordert, strenger zu sein. Als er sich weigerte, wurde er zu allerschwersten Arbeiten eingeteilt. Die Essensration bestand aus ¾ Liter Suppe und 200 Gramm Brot am Tag. Ab dem 7. März 1945 wurde Windmüller wieder in der Lagerkartei Buchenwald geführt.

Todesmarsch aus dem KZ Buchenwald

Am 3. April 1945 erfolgte der letzte Appell in Buchenwald vor dem SS-Lagerkommandanten Hermann Pister. Dieser gab am nächsten Tag den Befehl zur Evakuierung aller jüdischen Häftlinge. Vom 7. bis 10. April 1945 – und damit kurz vor dem Eintreffen der amerikanischen Armee – wurde ein Teil der jüdischen Häftlinge in den Hallen der Deutschen Ausrüstungswerke zusammengetrieben. In mehreren Transporten wurden über 10.000 Häftlinge mit dem Ziel Konzentrationslager Flossenbürg (nahe Weiden an der tschechischen Grenze) in Marsch gesetzt. Die erste Kolonne sollte ganz zu Fuß ihr Ziel erreichen, war aber in Wirklichkeit dazu bestimmt, auf diesem Marsch zu sterben. Die Häftlinge sollten „keinesfalls in die Hände des Feindes fallen“. Bereits auf den wenigen Kilometern bis Weimar wurden 40 Häftlinge ermordet und noch am gleichen Tag in das Lagerkrematorium zurückgebracht. Auf der kurzen Strecke zwischen Orlamünde und der bayerischen Grenze wurden 238 Häftlinge von der SS erschlagen oder erschossen.

Andere wurden in offenen Viehwaggons nach Flossenbürg abtransportiert, auch Paul Wolf und Max Windmüller. Wegen des Vorrückens der Amerikaner wurde ihre Kolonne von dort auf einen Fußmarsch zum Konzentrationslager Dachau gezwungen. Auf dem ganzen Weg blieben zahllose Häftlinge infolge körperlicher Schwäche und Misshandlungen liegen, sie wurden von der SS erschlagen und erschossen. Nur etwa 300 Häftlinge kamen in Dachau an. Am 21. April 1945 wurde Max Windmüller von einem SS-Angehörigen erschossen, nachdem er sich – durch Lungenentzündung und Fieber entkräftet – aus der Kolonne entfernt hatte, um sich auszuruhen. Metta Lande, die Verlobte von Max Windmüller, überlebte den Holocaust und siedelte später nach Israel über.

Gedenken

Im Jahr 1946 erhält Windmüller posthum die Medaille der Résistance Française verliehen. An verschiedenen Stellen wird heute an das Leben und den Widerstandskampf Windmüllers erinnert, so etwa in Yad Vashem. Im Westerweel-Gedächtniswald, in der Nähe von Haifa, steht ein Denkmal für Joop Westerweel, Max Windmüller und ihre Mitstreiter aus der jüdischen Widerstandsbewegung und auch das Museum der Ghetto-Kämpfer Beit Lochamei ha Ghettaot (Israel) ehrt ihn als Widerstandskämpfer. Eine Gedenkstätte befindet sich außerdem im ehemaligen Konzentrationslager Flossenbürg. Zuletzt wurde in Emden die Webergildestraße am 8. November 1998 in Max-Windmüller-Straße umbenannt.

Literatur

- Berrie J. Asscher: Van Mokum naar Jerusalem (1924–1944). Beerscheva 1996.

- Yigael Benjamin: They were our friends. A memorial for the members of the Hachsharot und Helalutz underground in Holland, murdered in the holocaust. Tel Aviv 1990.

- Jean-Francois Chaigneau: Le dernier Wagon. Paris 1981. ISBN 2-260-00273-0

- Marianne Claudi, Reinhard Claudi (Hrsg.): Die wir verloren haben. Lebensgeschichten Emder Juden. Aurich 1991. ISBN 3-925365-31-1

- René S. Kapel: Un rabbin dans la tourmente (1940–1944). Centre de documentation juive contemporaine, Paris 1986.

- Anny Latour: The Jewish Resistance in France 1940–44. Holocaust Library, New York 1981. ISBN 0-89604-026-7

- Lucien Lazare: La résistance Juive en France. Un combat pour la survie. Paris 2001. ISBN 2-902969-73-2

- Jacques Lazarus: Les Juifs au combat T’moignage sur l’activité d’un mouvement de résistance. Centre de documentation juive contemporaine, Paris 1947.

- Klaus Meyer-Dettum: Max Windmüller (1920–1945). Eine Recherche. Arbeitskreis Juden in Emden, Emden 1997.

Einzelnachweise

- ↑ Arbeitskreis Juden in Emden (Hrsg.): Max Windmüller (1920–1945) – Eine Recherche von Klaus Meyer Dettum, Emden 1997, S. 3

Weblinks

- Biografie Windmüllers auf den Seiten des Arbeitskreises „Juden in Emden“

- Digital Monument to the Jewish Community in the Netherlands – Westerweel group (englisch)

- Digital Monument to the Jewish Community in the Netherlands – Max Windmüller (englisch)

- Gedächtnis und Hoffnungen des Widerstandes (französisch)

- Internetseite über den Todesmarsch von Dachau

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Windmüller, Max |

| ALTERNATIVNAMEN | Cor |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Widerstandskämpfer |

| GEBURTSDATUM | 7. Februar 1920 |

| GEBURTSORT | Emden |

| STERBEDATUM | 21. April 1945 |

| STERBEORT | Cham, Oberpfalz, Bayern, Deutschland |