„Waschmaschine“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

Diba (Diskussion | Beiträge) K Änderungen von 84.169.122.56 (Diskussion) auf die letzte Version von Pittimann zurückgesetzt (HG) |

|||

| Zeile 4: | Zeile 4: | ||

Eine '''Waschmaschine''' ist eine Vorrichtung vorwiegend zur Reinigung von [[Textil]]ien. Unterschieden werden hauptsächlich [[Haushaltsgerät]]e und Waschmaschinen für das Reinigungsgewerbe. Neben Kleidung werden auch rohe [[Faser]]n, [[Garn]]e oder [[Gewebe (Textil)|Stoffe]] gewaschen oder gefärbt. Das Waschen dient zur Entfernung von Verschmutzungen, überschüssiger Farbe oder Hilfsstoffen aus dem Verarbeitungsprozess. |

Eine '''Waschmaschine''' ist eine Vorrichtung vorwiegend zur Reinigung von [[Textil]]ien. Unterschieden werden hauptsächlich [[Haushaltsgerät]]e und Waschmaschinen für das Reinigungsgewerbe. Neben Kleidung werden auch rohe [[Faser]]n, [[Garn]]e oder [[Gewebe (Textil)|Stoffe]] gewaschen oder gefärbt. Das Waschen dient zur Entfernung von Verschmutzungen, überschüssiger Farbe oder Hilfsstoffen aus dem Verarbeitungsprozess. |

||

'''Looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool'''''Kursiver Text'' |

|||

== Geschichte der Waschmaschine == |

|||

{{Hauptartikel|Wäsche (Textilien)#Geschichte}} |

|||

Die Waschmaschine gehört zu den ersten elektrischen Haushaltsgeräten und erleichterte die Hausarbeit insbesondere von Frauen in erheblichem Maß. [[Hans Rosling]] zufolge ist die Waschmaschine unter anderem deswegen die bedeutendste Erfindung der industriellen Revolution.<ref>{{cite web |title=Hans Rosling and the magic washing machine |url=http://www.ted.com/talks/hans_rosling_and_the_magic_washing_machine.html |publisher=TED Conferences |date=December 2010 |accessdate=2011-11-17}}</ref> [[Frances Finnegan]] sieht die Bedeutung der Erfindung unter anderem in der Abschaffung von [[Arbeitshaus|Arbeitshäusern]] wie den [[Magdalenenheim]]en in Irland.<ref>{{cite book|last=Finnegan|first=Frances|title=Do Penance or Perish: Magdalen Asylums in Ireland|year=2004|publisher=Oxford University Press}}</ref> |

|||

Die [[Sterntagebücher]] [[Stanisław Lem]]s thematisieren unter anderem bei der ''Waschmaschinentragödie'' das literarische [[Doppelgänger]]motiv in der [[Science Fiction]]. Lems Kurzgeschichte parodiert dabei den möglichen Ersatz der Menschen durch zunehmend humanoid ausgebaute Waschmaschinen. |

|||

* Das erste englische [[Patent]] No. 271 erhält am 18. August 1691 der Ingenieur John Tyzacke.<ref>[http://books.google.de/books?id=pTxESXCSDJkC&pg=PA120&lpg=PA120&dq=waschmaschine+patent+tyzacke&source=bl&ots=CkJtX8gjPd&sig=1SZ-syeD4Nus1gd0HmsiBitjtpo&hl=de&sa=X&ei=vE79T9TGH8zU4QTrlujJBg&redir_esc=y#v=onepage&q=waschmaschine%20patent%20tyzacke&f=false Die Große Chronik Weltgeschichte Band 11, S. 120.]</ref><ref>[http://books.google.de/books?id=xN8BbraVgsUC&pg=PA9&lpg=PA9&dq=patent+1691+wash+John+Tyzack&source=bl&ots=Uonfz_iK71&sig=Fdojv_I52VPIc1UBpc14re1811A&hl=de&sa=X&ei=olb9T4aUOcfQ4QSK5o3kBg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false ''Washing and Wringing Machines.''] Patent No. 271 (hier wird auf den 22. August 1691 verwiesen) In: Lee M. Maxwell: ''Save Womens Lives: History of Washing Machines.'' Verlag Oldewash, ISBN 0-9729710-0-9, S. 9–10.</ref> |

|||

* 1767 entwickelte der Regensburger Theologe [[Jacob Christian Schäffer]] eine [[Rührflügelmaschine]], die erste funktionsfähige und für Haushalte gedachte Apparatur zum Wäschewaschen.<ref>[[Eckart Roloff]]: ''Jacob Christian Schäffer: Der Regensburger Humboldt wird zum Pionier für Waschmaschinen, Pilze und Papier.'' In: Eckart Roloff: ''Göttliche Geistesblitze. Pfarrer und Priester als Erfinder und Entdecker.'' Wiley, Weinheim 2012, ISBN 978-3-527-32864-2, S. 159–182.</ref> |

|||

* Am 28. März 1797 erhielt der US-Amerikaner Nathaniel Briggs ein Patent auf eine Waschmaschine. Seine Erfindung ähnelte mehr einem [[Waschbrett]] mit Kurbel. Mehrere Holzwalzen drückten Schmutz aus der Wäsche.<ref>[http://www.muelheim-ruhr.de/antares/index.php?i=7&id=2400401 Stadt Mülheim an der Ruhr: ''ZeitZeichen 28. März 1797: Erstes Patent für eine Waschmaschine''], abgefragt am 27. März 2010.</ref><ref>[http://books.google.de/books?id=Lj6LS3sy2CIC&printsec=frontcover&dq=die+wichtigsten+erfindungen+der+menschheit&hl=de&sa=X&ei=1VD9T5HXIOiP4gSTuYjKBg&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=Waschmaschine Sidgier] Die wichtigsten Erfindungen der Menschheit</ref> |

|||

* 1858 wurde von [[Hamilton Smirt]] eine Trommelwaschmaschine entwickelt. |

|||

* 1901 wurde von dem Amerikaner [[Alva J. Fisher]] eine elektrische Waschmaschine entwickelt. |

|||

[[Datei:Universal-Waschmaschine anno 1888.jpg|miniatur|hochkant|''Universalwaschmaschine'' anno 1888;<br />„Ohne Kochen und Brühen, ohne Reiben oder Rumpeln wird die Wäsche durch einfaches Schwemmen in heissem Wasser, welchem nur gewöhnliche Wasch- oder weiche Seife zugesetzt wird, [...] in kurzer Zeit gründlich gereinigt...“<ref>[http://adressbuch.zlb.de/viewAdressbuch.php?CatalogName=adre2007&ImgId=79696&intImgCount=-49&CatalogCategory=adress&Counter=&CatalogLayer=4 Berliner Adressbuch 1888]: Geschäfts-Anzeige</ref>]] |

|||

Im 19. Jahrhundert wurden in großen Städten Probewaschtage mit Schauwaschen abgehalten, um Werbung für die damals neue Technik zu machen. Von einer solchen Veranstaltung berichten die Innsbrucker Nachrichten vom 6. April 1889: |

|||

{{Zitat|Gestern nachmittags fand im Hofe des Kreid'schen Hauses ein Schauwaschen statt, welches von Hrn. A. Toms mit einer Nevburg'schen Patentwaschmaschine ausgeführt wurde. Die Produktion, wenn man so sagen darf, wurde von einer stets wechselnden Menge Damen auf das Aufmerksamste verfolgt. Mittelst der Maschine ist man im Stande, in 5 Minuten jede Wäsche (es wurde auch mit einer experimentiert, die herzlich schwarz war) in einer Art zu reinigen, wie es mit solcher Schonung der Wäsche und solcher Ersparung an Brennmaterial und Arbeitskraft unter keinen Umständen sonst geschehen kann. Dazu kommt, dass die Maschine höchst einfacher Konstruktion ist, so dass sie ohne jede Schwierigkeit von jedem [[Dienstbote]]n bedient werden kann. Die Leistungsfähigkeit der Nevburgermaschine – man kann ein [[Anzahl|Quantum]] von 20 Herrenhemden in 5 Minuten rein haben – steht wohl einzig da. Dabei ist der Preis einer ganz geringer. Hr. Toms ist bereit, in jedem Hause, wo man es verlangt, ein Probewaschen abzuhalten.}} |

|||

Die erste vollautomatische Waschmaschine kam in Amerika 1946, in Deutschland 1951 auf den Markt. Mitte der 1950er Jahre kamen einige Geschäftsleute auf die Idee, Waschmaschinen tageweise an Privathaushalte zu vermieten (geschieht heute noch in einigen Ländern der Erde, bspw. in der Dominikanischen Republik); schließlich konnten sich damals nur wenige Familien eine eigene Waschmaschine kaufen. Mit der Verbreitung der Maschinen konnten immer mehr Haushalte mehr Zeit für andere Tätigkeiten nutzen. In den 1960er und 1970er Jahren entwickelten sich Waschmaschinen zum preisgünstigen Standard. Um sich abzuheben, gehen Premiummarken heute z. B. in Richtung vernetzte Hausgeräte, meist über [[Trägerfrequenzanlage|Powerline]]-Lösungen. Das Ziel der Hersteller ist dabei, den Mehrwert bei der Gerätenutzung zu steigern und neue (Fern-)Bedienmöglichkeiten zu schaffen. |

|||

<gallery perrow="5"> |

|||

Historische-waschmaschinen.jpg|Waschmaschinen im Freilichtmuseum [[Neuhausen ob Eck]] |

|||

Rhof-histWaschmaschine.ogg|Die Irreler Bauerntradition zeigt die älteste Miele-Waschmaschine im Freilichtmuseum [[Roscheider Hof]] |

|||

Alte-Miele-Waschmaschine.jpg|[[Miele]]-Waschmaschine „Extra“ im [[Historisches Kaufhaus (Nordenham)|Historischen Kaufhaus]] |

|||

Waschmaschine Historisch.jpg|Eine Bottich-Waschmaschine |

|||

Bundesarchiv Bild 183-38580-0004, Bonese, Waschmaschine einer Großwäscherei.jpg|Eine Waschmaschine einer Großwäscherei um 1956 |

|||

Waschvollautomat Constructa 1950er.jpg|Einer der ersten Vollautomaten von [[Constructa]] |

|||

</gallery> |

|||

== Bauarten == |

== Bauarten == |

||

Version vom 11. November 2013, 10:23 Uhr

Eine Waschmaschine ist eine Vorrichtung vorwiegend zur Reinigung von Textilien. Unterschieden werden hauptsächlich Haushaltsgeräte und Waschmaschinen für das Reinigungsgewerbe. Neben Kleidung werden auch rohe Fasern, Garne oder Stoffe gewaschen oder gefärbt. Das Waschen dient zur Entfernung von Verschmutzungen, überschüssiger Farbe oder Hilfsstoffen aus dem Verarbeitungsprozess.

LoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolKursiver Text

Bauarten

Haushaltsmaschinen

Eine Waschmaschine benötigt in der Regel einen Strom-, Frischwasser- und Abwasseranschluss. Einige Waschmaschinen vermeiden das Erhitzen des Wassers mit Strom und verwenden stattdessen Erdgas oder werden (zusätzlich oder ausschließlich) an die zentrale Warmwasserversorgung der Hausinstallation angeschlossen.

Der Zyklus eines Waschvorgangs wird Waschgang genannt. Er ist in verschiedene zeitliche Phasen aufgeteilt. Die heute in Deutschland ausschließlich üblichen Waschvollautomaten besorgen die Abfolge selbsttätig:

- das "Einweichen" (soweit erforderlich; bei manchen Geräten automatisch, sonst händisch): zum Lösen von einweichbaren (v. a. eiweißhaltigen) Verunreinigungen

- die „Vorwäsche“ (in Europa heute selten): dient zum Ausspülen größerer Schmutzmengen (Staub, Sand) aus stark verschmutzter Arbeits- und Kinderkleidung

- die „Hauptwäsche“ oder der „Hauptwaschgang“: Waschflotte (Wasser mit Waschmitteln) und Mechanik wirken ein, der Schmutz wird aus der Wäsche herausgelöst

- das "Spülen" (mehrere Spülgänge): Reste der Waschflotte samt gelöstem Schmutz werden ausgespült

- das „Weichspülen“/"Stärken": Textilpflegemittel, die in der Wäsche verbleiben sollen (Weichspüler, Wäschestärke, Imprägnierungen) werden im letzten Spülgang eingespült

- das "Endschleudern" entwässert die triefnasse Wäsche

Der Gebrauch von Waschmaschinen führte in Haushalten zu einer „dramatischen Verminderung" der für die Wäschepflege eines bestimmten Quantums Wäsche erforderlichen Zeit, allerdings wurde diese Verminderung dadurch kompensiert, dass zugleich die hygienischen und asthetischen Ansprüche an die Sauberkeit der Wäsche gestiegen sind, die Wäsche häufiger gewechselt und (sie) häufiger gewaschen wird[1].

Trommelwaschmaschine

Die in Europa am meisten verbreitete Bauform ist die Trommelwaschmaschine, bei der sich eine Wäschetrommel um eine horizontale Achse dreht. Man unterscheidet Toplader, bei denen die Ladeluke an der Oberseite liegt, und Frontlader, bei denen ein Bullauge als Ladeluke an der Vorderseite dient. Vorteil des Topladers ist, dass die Abdichtung der Tür einfacher ausgeführt und die Trommel auf zwei Seiten durch Wälzlager abgestützt sein kann. Ein Frontlader hingegen bietet auf der Oberseite Platz für z. B. einen Wäschetrockner oder für eine Arbeitsfläche und wird deswegen gelegentlich anstelle eines Unterschranks in eine Küchenzeile eingebaut.

Technik von Trommelwaschmaschinen

Beladungssensor

Bei einem Beladungssensor handelt es sich um eine Funktion bei Waschmaschinen, welche Auskunft gibt über den jeweiligen Beladungsgrad der Waschmaschine und den daraus resultierenden benötigten Waschmittelmenge.[2] Ist der Beladungssensor mit einer Anzeige verbunden, lässt sich Energie sparen. Man erkennt auf einen Blick, ob die Beladungskapazität der Waschmaschine voll ausgenutzt ist oder ob noch Wäsche nachgeladen werden kann. Die optimale Beladungskapazität ist abhängig vom gewählten Wäscheprogramm und der jeweiligen Wäscheart.

Mengenautomatik

Einige Modelle besitzen eine sogenannte Mengenautomatik. Diese sorgt für eine genaue Dosierung des benötigten Wassers und Waschmittels bzw. Weichspülers, sofern diese über den integrierten Waschmittelbehälter zugeführt werden. Die Steuerung erfolgt elektromechanisch oder elektronisch und ist abhängig von der Füllmenge und dem gewählten Waschprogramm.

Funktionsweise der Mengenautomatik (herstellerübergreifend): Sobald die beladene Maschine gestartet wird, holt die Maschine zeitgesteuert eine gewisse Menge Wasser. Der Wasserstand wird mit einem Druckwächter genau überwacht. Abhängig von der zu waschenden Kleidung und der eingefüllten Wäschemenge saugt die Wäsche einen gewissen Teil des eingelaufenen Wassers auf. Nach einer gewissen Laufzeit, üblicherweise während der Pausenzeiten zwischen der Drehrichtungsumkehr der Waschtrommel, wird der Zustand des Druckwächters durch die Steuerung ermittelt. Ist der Wasserstand zu gering, erfolgt weitere Wasserzufuhr bis zum Erreichen des Sollniveaus. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis das Sollniveau nicht mehr unterschritten wird. Durch die aufsummierte Zulaufzeit des Differenzwassers ermittelt die Steuerung durch eine hinterlegte Tabelle hinreichend genau, um welche Wäschemenge es sich handelt und welche Programmlaufzeit zu erwarten ist. Technisch angewandt wird auch die Methode, die Trägheit der zu bewegenden Trommel aus dem dazu nötigen Stromverbrauch zu ermitteln und daraus einen Rückschluss auf die Wäschemenge zu ziehen.

Die erweiterte Mengenautomatik berücksichtigt nicht nur den Wasserstand, sondern ebenfalls die Anzahl der Spülgänge. Funktion: Mittels Temperatursensor für die Laugentemperatur (beispielsweise durch einen Heißleiter als temperaturabhängiger Widerstand, englisch auch NTC) wird die Temperatur nach dem Einlaufen des Wassers beim ersten Spülgang ermittelt. Durch die Hauptwäsche befindet sich noch eine gewisse Menge warmen Wassers in der Kleidung, die langsam in das Spülwasser übergeht. Abhängig von der Zeit, die das Wasser zum Erreichen des höchsten Temperaturwertes benötigt, bestimmt die Steuerung die Anzahl der noch folgenden Spülgänge.

Ökoschleuse

1986 führte AEG den „Öko Lavamat“, die erste Waschmaschine mit Öko-Schleuse zur Waschmitteleinsparung ein.[3] Die Öko-Schleuse verhindert, dass sich das Wasser, das als allererstes ins Gerät eingelassen wird, in der Laugenpumpe und deren Anschlussschläuchen sammelt. Dieses würde beim Waschgang ungenutzt bleiben. Es enthält nämlich die meiste Menge an Waschmittel aus der Einspülkammer. Mit dieser Bauart wird Waschmittel gespart.

Warmwasseranschluß

Einige Geräte können zusätzlich zum herkömmlichen Kaltwasseranschluß auch an eine zentrale Warmwasserversorgung angeschlossen werden. Damit soll Energie eingespart werden. Ein möglicher Nachteil ist, daß eiweißhaltige Verschmutzungen fixiert (denaturiert) werden und dann nur noch schwer auswaschbar sind, wenn Wasser gleich zu Beginn des Waschvorgangs mit Temperaturen über 40 °C einläuft. Da heute ohnehin eher mit niedrigeren Temperaturen und Wasserständen gewaschen wird, ist die mögliche Einsparung gegenüber der herkömmlichen Methode allerdings nicht mehr so erheblich wie noch vor zwanzig Jahren.

Unwuchtkontrolle

Handelsübliche Haushaltswaschmaschinen ziemlich aller Marken sind mit einer Unwuchterkennung ausgestattet. Bei Geräten von Bosch und Siemens wird dafür das Motor-Tachosignal ausgewertet. Vor dem Schleuderhochlauf wird die Trommel mit 100/min angesteuert, dann wird auf 75/min reduziert. Durch das Motortachosignal (Istwertgeber im Motor) wird das Abtourverhalten über die Elektronik ausgewertet. Diese Abfrage kann mehrmals erfolgen, gefolgt von Wäscheauflockern. Die Unwucht der Trommel bestimmt die Schleuderenddrehzahl (stufenweise Reduzierung) bis zum Schleuderabbruch bei zu großen Unwuchten.[4] Geräte von V-Zug nutzen ein System, in dem extra eingelassenes Wasser im Trommelbereich (getrennt von der Wäsche) die Unwucht beim Schleudern ausgleicht. Damit entfällt eine Reduzierung der Schleuderdrehzahl.[5] Kleine, alte Eudora-Waschmaschinen ohne Gewichte haben ein Pendel, welches bei starker Vibration der Maschine so weit auslenkt, dass ein Kontakt geschlossen wird, wodurch die Maschine den Schleudervorgang abbricht, die Wäsche versucht umzuschichten und den Schleudervorgang erneut startet.

Luftfalle

Mithilfe einer kommunizierenden Röhre in Form eines Wasserschlauchs in Verbindung mit einem Manometer wird der Wasserstand ermittelt. Steigt der Wasserstand in der Maschine, steigt auch der Wasserstand im Schlauch und damit der messbare Luftdruck im Schlauchstück oberhalb des dortigen Wasserspiegels. Der erhöhte Luftdruck in dieser Luftfalle, die selten auch als Dom bezeichnet wird, kann je nach Modell Druckschalter auslösen (mehrere Druckschalter für verschiedene Wasserstände) oder auf einen analogen Drucksensor wirken. Die gleiche Technik zur Wasserstandsermittlung nutzt auch die Mehrzahl der Geschirrspülmaschinen.

Innerhalb der Luftfalle steigt der Wasserstand immer nur sehr gering an, Wasserzirkulation gibt es hier keine. Durch diesen Umstand lagern sich oft Reste ab, etwa von Weichspülern und Waschmitteln. Fehler, die sich auf den Wasserstand beziehen, lassen sich oft durch Reinigen der Luftfalle beheben.

Aquastop

Um Wasserschäden vorzubeugen, werden höherwertige Geräte mit Aquastop angeboten. Bei einem Leck im Zulaufschlauch unterbricht ein Sicherheitsventil, welches sich direkt beim Wasserhahn befindet, die Wasserzufuhr.[6] Manche Geräte haben zusätzlich einen Schwimmschalter in einer Bodenwanne eingebaut, der bei Wasseraustritt im Gerät die Wasserzufuhr unterbricht und gleichzeitig die Laugenpumpe aktiviert.

Aquasensor

Gorenje-, Siemens- und Bosch-Geräte werden mit einem sogenannten Aquasensor angeboten. Dazu wird die Waschlauge durchleuchet, um die Anzahl der Spülgänge in Abhängigkeit von der Trübung oder Verschmutzung des Spülwassers zu minimieren.[6]

Spülstopp

Die Spülstopp-Funktion (auch Spül-Stopp) dient dazu, das Waschprogramm vom automatischen Abpumpen des letzten, recht sauberen Spülwassers abzuhalten. Dabei verbleibt die Wäsche im Spülwasser. So kann verhindert werden, dass empfindliche Textilien unbeaufsichtigt fertig geschleudert werden und verknittern, während sie in der Waschmaschine liegen bleiben. Der Waschgang kann nun durch erneutes Aktivieren (per Hand) beendet werden, oder die Wäsche kann tropfnass entnommen und aufgehängt werden, um Knitterbildung zu mindern.

Umflutsystem

2013 sind auch Waschmaschinen, die für den Haushalt angeboten werden, zu finden, die mit Umflutsystemen ausgestattet werden. Diese Geräte sind mit einer zweiten Pumpe versehen. Die Umflutpumpe fördert während des Waschvorgangs die Lauge über einen Verbindungsschlauch wieder in die Trommel zurück [7]. So kann der Wasserverbrauch gesenkt werden.

Waschtrockner

Eine besondere Bauform ist die Kombination der Waschmaschine mit einem Wäschetrockner in einem Gerät, ein sogenannter Waschtrockner.

Bottichwaschmaschine

Bei dieser Bauform, hauptsächlich in den USA, Asien und Australien gebaut und verwendet, dreht sich ein Waschbottich um die vertikale Achse. Die Waschfunktion erfolgt durch einen mittig angeordneten Rührarm, der die Waschlauge bewegt oder mithilfe von Rippen am Boden, die die Wäsche in der Waschlauge bewegen. Bottichwaschmaschinen waren früher auch in Deutschland bekannt, sind hierzulande inzwischen aber nahezu „ausgestorben“, das letzte verbreitete Modell war die in der DDR produzierte WM 66.

Die bereits Mitte der 1940er Jahre in Amerika vermarkteten Maschinen haben sich im Wesentlichen bis heute nicht verändert. Der Waschbottich besteht aus einem Kunststoffgefäß, das in einer Trommel aus emailliertem und mit Löchern versehenen Metall oder aus Edelstahl und diese in einem wasserdichten Bottich integriert ist. In der Mitte des Bottichs befindet sich der mit Lamellen oder sonstigen Konstruktionen versehene Agitator (Aufwiegeler) und der Wasserzufluss. Wenn der Wasserstand erreicht ist, wird der Agitator gestartet. Dieser führt in schneller Abfolge jeweils eine halbe Drehung nach rechts und nach links durch und bewegt die Waschlauge oder die Wäsche, wodurch ein mechanischer Waschprozess stattfindet. Die Lauge wird über eine elektrische Pumpe entsorgt.[8] Zum Schleudern der Wäsche dreht sich die gesamte Waschtrommel.

Die Geräte sind viel leichter als europäische Waschvollautomaten, sie müssen keine Zementblöcke zur Reduzierung von Schwingungsamplituden aufweisen. Denn durch die größere Waschtrommel wird die zum Schleudern der Wäsche notwendige Zentrifugalkraft schon bei geringer Drehzahl erreicht, dabei treten Unwuchten bzw. damit verbundene Vibrationen und mögliches „Wandern“ einer freistehenden Maschine kaum in Erscheinung (siehe dazu Vibrationswendelförderer und Schwingförderer). Das führt zu reduzierten Lagerbelastung. Das Kippmoment von Frontlader-Waschtrommeln entfällt bei vertikaler Drehachse. Die klassischen amerikanischen Maschinen verfügen über keine eigene Heizung, sondern werden entweder von der Warmwasserversorgung des Hauses gespeist oder waschen kalt. Die Bottiche sind meist für eine größere Wäschemenge (von 6 kg und mehr) ausgelegt und verfügen zur Vermeidung von Unfällen über einen Klappdeckel.

Nachteile von Bottichwaschmaschinen

Bottichwaschmaschinen haben gegenüber Trommelwaschmaschinen einige gravierende Nachteile, werden aber immer noch verkauft.

- Bei Bottichwaschmaschinen ist mehr Wasser je Wasch- oder Spülgang notwendig, Der Wasserverbrauch pro Waschgang beläuft sich dabei auf ca. 100 bis 150 Liter gegenüber Trommelwaschmaschinen, die mit weniger als 50 Liter auskommen (beide Werte aliquotiert bezogen auf 5 kg Wäsche, bei (durchaus üblichen) Bottichen für 9 kg Wäsche dementsprechend mehr. Bei Trommelwaschmaschinen ist weniger Wasser je Wasch- oder Spülgang notwendig, weil sämtliche Wäschestücke durch die Trommelbewegung mit wenig Wasser benetzt/versetzt werden können. Bei Bottichwaschmaschinen wird hingegen viel Wasser beim Waschen und bei jedem Spülvorgang benötigt, um die Wäsche vollständig mit Wasser zu bedecken bzw. in das Wasser einzutauchen.

- Sie verbrauchen mehr Strom. Der Environmental Protection Agency zufolge benötigt eine Waschmaschine mit vertikaler (V-)Achsen-Maschine etwa doppelt so viel Strom wie eine der in Europa üblichen mit horizontaler (H-)Achse-Maschinen,[9] obwohl sie das Wasser nicht aufheizen müssen. Seit den 2000er Jahren sind Frontladerwaschmaschinen vermehrt auch in Nordamerika in Gebrauch. Sie werden unter der Bezeichnung HE-Waschmaschinen vermarktet. („HE“ steht für high efficiency).

- Bottichwaschmaschinen haben oft keine elektrische Heizung eingebaut. Die übliche Ausführung verfügt jedoch über zwei Wasseranschlüsse. Damit lassen sich die Temperaturen "heiß" (nur Warmwasser), "warm" (Kalt- und Warmwasser gemischt) und "kalt" (nur Kaltwasser) einstellen. Zwingend ist jedoch das Vorhandensein einer separaten Warmwasserbereitung; andernfalls kann nur kalt gewaschen werden.

- Die Wäsche wird weniger bewegt als bei einer Trommelwaschmaschine. Deswegen und weil oft kalt gewaschen werden muss, sind schärfere Waschmittel notwendig, um das gleiche Waschergebnis zu erhalten.

- Diese aggressiven Waschmittel und die ruckartigen Bewegungen des Rührarms können bewirken, dass die Wäsche einem wesentlich größeren Verschleiß ausgesetzt ist als bei Trommelwaschmaschinen. Wäschestücke mit Haken (besonders häufig Büstenhalter) oder Knöpfen können sich beim Agitator auch verhaken und in der Folge dehnen, weil sich der Rest im Bottich um den Agitatorarm wickelt. Um dies zu vermeiden, müssen solche Bekleidungsstücke gesondert und zeitaufwendig mit der Hand gewaschen werden. Verhakt ein Knopf, so reißt er mitunter ab.

Hammerwaschmaschine

Eine veraltete Form ist die Hammerwaschmaschine[10], die sich wegen der größeren Beanspruchung der Wäsche und wohl auch der platzgreifenderen Konstruktion nicht durchgesetzt hat.

Gewerbliche und industrielle Maschinen

Gewerbliche Waschmaschinen unterscheiden sich grundsätzlich in ihrer Bauweise von gewöhnlichen Haushaltswaschmaschinen. Insbesondere ein leistungsfähiger Motor und die Beladungskapazität sind Merkmale für industriell genutzte Waschmaschinen. In der industriellen Wäscherei kommen sowohl Waschschleudermaschinen als auch kontinuierlich arbeitende Waschstraßen (Kontinueanlagen) zur Anwendung. Einsatzkriterien sind u.a. die Menge und Beschaffenheit des Waschgutes. Zur Kostenminimierung sind industrielle Maschinen seit langem für einen ressourcensparenden Betrieb ausgelegt. So ist es häufig möglich, durch Flottenrückgewinnung bestimmte Wasch- und Spülbäder mehrfach zu verwenden und so Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren. Bei besonderen hygienischen Anforderungen (z.B. Krankenhauswäscherei) werden industrielle Maschinen so konstruiert, dass sie von zwei hermetisch getrennten Seiten aus zugänglich sind. Das Beladen erfolgt auf der unreinen Seite und das Entladen auf der reinen Seite. Die Beheizung der Maschinen erfolgt über Heißdampf, Thermoöl oder auch elektrisch. Als Steuerungen kommen häufig frei parametrierbare SPS zum Einsatz. Eine weitere Besonderheit sind kürzere Waschzyklen (um 40 min/Waschladung), um den Tagesdurchsatz zu erhöhen.

Waschschleudermaschinen

Waschschleudermaschinen ähneln prinzipiell den oben beschriebenen Haushalts-Trommelmaschinen, sind allerdings naturgemäß für deutlich höhere Fassungsvermögen konstruiert. Um eine gleichmäßige Masseverteilung sowie die notwendige Waschmechanik zu gewährleisten, werden größere Waschtrommeln in zwei bis vier Kammern unterteilt. Die Be- und Entladung erfolgt je nach Bauart stirn- oder mantelseitig.

Kontinueanlagen

Kontinueanlagen sind stetig oder taktweise arbeitende Waschstraßen, bei denen das Waschgut vollautomatisch und kontinuierlich gewaschen wird, ohne Maschinenstillstand durch Be- und Entladung.

Münzwaschmaschinen

Münzwaschmaschinen sind Selbstbedienungswaschmaschinen, bei denen die Bezahlung mit Münzen erfolgt. Sie stehen oft in Selbstbedienungswaschsalons oder in Waschräumen.

Flottenverhältnis

Das Flottenverhältnis ist das Verhältnis von Wäschemenge zum Wasservolumen in einer Waschmaschine. Als ideales Flottenverhältnis gilt 1:5, d.h. 1 kg Wäsche auf 5 l Wasser (siehe dazu auch den Artikel Flotte).

Das trifft aber nur auf Trommel- und Kugelwaschmaschinen zu. Bei Waschkesseln und Wäschetöpfen, in denen ohne Hilfsmittel die Wäsche gekocht oder mit Sprudeleinsätzen - auch Waschfontänen genannt - gereinigt wird, bei Waschzubern bzw. Waschwannen, in denen mit der Hand, Waschglocken, Waschbrettern oder Schallwäschern gewaschen wird, benötigt man ein Flottenverhältnis von 1:10; gleiches gilt für das Einweichen in Wannen, Schüsseln oder Eimern.

In Bottichwaschmaschinen ist ein Flottenverhältnis von 1:15 bis 1:20 für Rührflügel- und Schlagkreuzwaschmaschinen, Waschbrettmaschinen, Schaukelwaschmaschinen und Pendelkorbwaschmaschinen notwendig. Bei Waschglockenmaschinen, Wellenradwaschmaschinen (auch Turbo-, Schnell- oder Pulsatorwaschmaschinen genannt) sowie Taumelscheibenwaschmaschinen werden 1:20 bis 1:25 gefordert.

Das höchste Flottenverhältnis benötigen Pumpenwaschmaschinen, nämlich 1:30. Das Flottenverhältnis impliziert aber nicht die tatsächliche Flottenmenge. Fünf Liter sind im Allgemeinen für ein Kilogramm Trockenwäsche ausreichend. Darum kann man also mehrere Ladungen in derselben Flotte reinigen. Vorteil der Bottichwaschmaschinen sind eine größere Wäscheschonung und weniger Knitter (Schwimmwaschverfahren) und im Allgemeinen kürzere Gesamtwaschzeiten, da mehrere Ladungen hintereinander in der einmal bereiteten Flotte gereinigt werden können und, bei parallelem Spülen außerhalb der Maschine von Hand oder Spülschleuder, sogar zwei Ladungen zeitgleich bearbeitet werden können (Stichwort „Waschbuffet“ oder „Twin Tub“).

Verdünnung statt Entfernung von Keimen und Verunreinigungen

In einem Gramm menschlichen Kotes findet man rund 1.000.000–10.000.000 KbE Bakterien vom Typ Escherichia coli[11] und andere Keime.[12] Befindet sich in einer Waschmaschinenladung von 5 kg trockener Wäsche ein Gramm Kot und werden 25 Liter Waschwasser zugesetzt und wieder abgeschleudert, so werden dabei die Bakterien lediglich verdünnt, aber nicht komplett entfernt. Nach dem Schleudern bleiben rund 20 % Restfeuchte in der Wäsche, also rund 1 kg bzw. 1 Liter Wasser, welches 1/25 der ursprünglichen Bakterienzahl enthält. Ergebnis sind dann 40.000–400.000 Bakterien, beim nächsten Spülgang mit 25 Liter Wasser (dann befinden sich 26 Liter Wasser in der Maschine) und Abschleudern (von 25 Litern, ein Liter verbleibt als Restfeuchte) verbleiben in der Wäsche 1/26 der vorherigen Bakterienzahl, rund 1.500–15.000 Bakterien (was aber nicht bedeutet, dass all diese die Waschprozedur überlebt haben oder für die menschliche Gesundheit schädlich wären, E.Coli dient nur als leicht nachweisbarer und häufig bestimmter Referenzkeim und Fäkalindikator).

Das gleiche gilt für sonstige lösliche Stoffe oder unlösliche (gesundheitsgefährdende) Substanzen, mit denen die gewaschene Kleidung verunreinigt war, aber auch für die Waschmittelinhaltsstoffe, wie Enzyme zur Fleckentfernung oder (durchaus gewollt) für Duftstoffe. Ein kleiner Rest davon bleibt immer in der Wäsche bzw. wird (wie auch „ausblutende“ Textilienfarbe oder mitgewaschene Fussel oder Lebensmittelreste) aus einem Kleidungsstück auf den gesamten „sauberen“ Inhalt der Trommel verteilt. Ein kleiner Rest bleibt auch in der Waschmaschine im Pumpensumpf oder trocknet auf der Innenseite des geleerten Behälters auf.

Höhere Waschtemperaturen, der pH-Wert der Waschlauge und verschiedene Waschmittelinhaltsstoffe oder etwa pilztötende Waschzusätze sowie Bügeln der getrockneten Wäsche können Mikroorganismen abtöten, bei niedrigen Waschtemperaturen für bügelfreie Wäsche ist die Keimreduktion trotzdem ausreichend. Die Gefahr einer Verschleppung von Keimen aus der Maschine auf Textilien ist gering.[13] Manche Krankheitserreger oder deren Sporen (etwa von Clostridien) sind hitzeresistent und könnten nicht einmal durch Auskochen der Wäsche entfernt werden.

Werden Kleidungsstücke mit gesundheitsschädlichen oder radioaktiven Stoffen kontaminiert, so werden diese Kleidungsstücke in einer eigenen Waschmaschine dekontaminiert und sollten die Schadstoffe auch aus dem Abwasser entfernt werden. Um diese aufwändigen Prozeduren zu vermeiden wird entweder Einweg-Schutzkleidung getragen oder kontaminierte Wäsche als Abfall entsprechend entsorgt[14].[15][16]

Auszeichnung der umweltrelevanten Daten

Seit dem Inkrafttreten der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung am 1. Januar 1998 sind die Hersteller von verschiedenen Haushaltsgeräten, darunter auch Waschmaschinen, dazu verpflichtet, jedes Gerät nach bestimmten umweltrelevanten Kriterien zu beurteilen. Diese Beurteilung geschieht unter Laborbedingungen und führt zu einer Einteilung des Geräts in verschiedene Klassen. Diese Klassifizierung wird als EU-Energie-Label auf dem Gerät angebracht. Prüfgrundlagen und Laborbedingungen zur Ermittlung der Gebrauchseigenschaften von Waschmaschinen wurden 1974 in der internationalen Norm IEC 456 bzw. in der deutschen DIN EN 60456 festgelegt.

Waschmaschinen werden gemäß ihrer Energieeffizienzklasse, Waschwirkungsklasse und Schleuderwirkungsklasse eingeteilt. Die Bewertung in jeder Klasse erfolgt zwischen A und G, wobei A die beste und G die schlechteste Bewertung darstellt. Nach der neuen EU-Verordnung 1015/2010 wird ab Dezember 2011 in Europa der Verkauf von Geräten der Energieeffizienzklasse B und schlechter untersagt. Darüber hinaus werden die neuen Energieeffizienzklassen A+, A++ und später auch A+++ eingeführt. Weiterhin werden die Bewertungskriterien neu festgelegt.

Diese Bewertung bezieht sich allerdings nur auf die während des Betriebs anfallenden Vorgänge. So wird z. B. der Stromverbrauch im Standby-Betrieb nicht erfasst, der auf die Lebenszeit hochgerechnet bei modernen Geräten mehrere hundert Euro betragen kann. Das Prüfsiegel Blauer Engel schließt diese Aspekte mit ein.

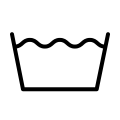

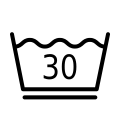

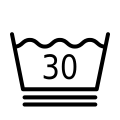

Waschsymbole

Das Waschen wird durch einen stilisierten Waschzuber dargestellt; die Zahl im Zuber bedeutet die höchstzulässige Waschtemperatur (in Grad Celsius). Das Symbol erlaubt Hand- und Maschinenwäsche gleichermaßen. Fehlt ein besonderer Hinweis, so ist Normalwaschgang zulässig. Ein Balken unter dem Zuber (Unterstreichung) verlangt eine mechanisch schonendere Behandlung, in der Maschine also Pflegeleicht- oder Schonwaschprogramm (Trommel nur halb voll Wäsche, erhöhter Wasserstand, schonendes Schleudern). Ein doppelt unterstrichener Zuber verlangt besonders schonende Behandlung, also etwa Wollwaschgang oder Schonwaschgang (Trommel nur 1/3 voll Wäsche, erhöhter Wasserstand, stark reduzierte Bewegung, Wollschleudern oder gar nicht schleudern). Eine Hand im Zuber erlaubt nur (schonende) Handwäsche (nicht über 40 °C), und ein diagonal durchkreuzter Zuber bedeutet, dass das Textil unter haushaltsüblichen Bedingungen überhaupt nicht gewaschen werden darf.

-

Waschen allgemein

-

Waschen 30 °C

-

Waschen 30 °C (schonend)

-

Waschen 30 °C (sehr schonend/Wolle)

-

Handwäsche

-

Nicht waschen

Waschmaschine im deutschen Mietrecht

Mieter dürfen eine Waschmaschine in ihrer Wohnung aufstellen. Das gehört zum vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung.[17] Bis 22.00 Uhr muss der Nachbar Waschmaschinenlärm dulden.[18] Schließt ein Mieter seine Waschmaschine ohne Aquastop-Vorrichtung an, haftet er bei einem Wasserschaden.[19]

Siehe auch

- Mitnehmer

- Textilpflegesymbol

- Wäscheschleuder

- Waschküche

- Wasserweiche

- Weiße Ware

- Golfball-Waschmaschine

- Fusselsieb

- Dosierhilfe

- Sinnerscher Kreis

Weblinks

- Geschichte der Waschhilfen (oldiewash.de)

- Who Invented the Washing Machine and Dryer The First Patents

- Wie funktioniert eine Waschmaschine

- Die Waschmaschine, eine Revolution für die Wäsche

- Checkliste für Ihre Kaufentscheidung: Waschmaschinen (PDF), Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung

Literatur

- Günter Bayerl: 'Und zweitens können auch Mannspersonen, wenn sie nichts anders zu thun haben, diesen Theil des Waschgeschäfts besorgen.' Waschen in der Frühen Neuzeit und die Innovation der Waschmaschine. In: Uwe Bestmann u. a. (Hrsg.): Hochfinanz, Wirtschaftsräume, Innovationen. Band III. Auenthal Verlag, Trier 1987, ISBN 3-89070-014-4, S. 1063–1099.

- Elisabeth Helming, Barbara Scheffran (Red.): Die Große Wäsche. (Katalog zu einer Ausstellung des Landschaftsverbandes Rheinland und des Rheinischen Museumsamtes). Rheinland-Verlag, Köln 1988, ISBN 3-7927-1057-9.

- Barbara Orland: Wäsche waschen. Technik- und Sozialgeschichte der häuslichen Wäschepflege. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 1991, ISBN 3-499-17736-6. (Kurzform einer Dissertation an der FU Berlin)

- Franz Severin Berger, Christiane Holler: Von der Waschfrau zum Fräulein vom Amt. Frauenarbeit durch drei Jahrhunderte. Verlag Ueberreuter, Wien 1997, ISBN 3-8000-3661-4.

Fußnoten

- ↑ Wolfgang König:Geschichte der Konsumgesellschaft, VSWG-Beihefte, Franz Steiner Verlag Stuttgart, ISBN 3-515-07650-6, Seite 244 teilweise einsehbar bei Google-Books

- ↑ http://www.siemens-home.com/ch/de/glossar-waschen-trocknen.html

- ↑ http://www.aeg-electrolux.de/node182.asp

- ↑ BSH Hausgerätegesellschaft mbH Wien

- ↑ http://www.vzug.ch/v-zug/internet.nsf/PageID/weltneuheit_vas

- ↑ a b http://www.siemens-home.com/at/product-quick-links.html

- ↑ Eintrag Umflutsysteme auf www.hauswirtschaft.info. Link geprüft am 16. September 2013

- ↑ Artikel zur Bottichwaschmaschine (gesehen am 12. September 2012)

- ↑ California Energy Commission: "Clothes Washers - Energy Choices at the Home". Abgerufen am 13. Januar 2011}

- ↑ Waschmaschine. In: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Band 16, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig/Wien 1885–1892, S. 408 . – Faksimile zeigt Skizze einer Hammerwaschmaschine

- ↑ E.Coli, abgerufen am 9. November 2011.

- ↑ W. Lichtenberg, F. Girmond, R. Niedner, I. Schulze:Hygieneaspekte beim Niedrigtemperaturwaschen

- ↑ W. Lichtenberg, F. Girmond, R. Niedner, I. Schulze:Hygieneaspekte beim Niedrigtemperaturwaschen

- ↑ Fachbereich Chemie der Philipps-Universität Marburg:Strahlenschutzanweisung für den Kontrollbereich Kernchemie / Radiochemie

- ↑ Externer Wäschereiservice für kerntechnische Anlagen. (PDF; 2,1 MB)

- ↑ Was in Konrad endgelagert wird

- ↑ Waschmaschine darf in die Wohnung – Amtsgericht Tettnang, Urteil vom 19. März 2010, 4 C 1304/09, kostenlose-urteile.de

- ↑ Nachbar muss Waschmaschinenlärm dulden – Amtsgericht Wedding, Urteil vom 26. Januar 2004, 9 C 536/03, kostenlose-urteile.de

- ↑ Keine Aquastop-Vorrichtung: Mieter haftet für Waschmaschinenwasserschaden – Oberlandesgericht Oldenburg, Urteil vom 5. Mai 2004, 3 U 6/04, kostenlose-urteile.de