„Wladimir Wladimirowitsch Majakowski“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

SteEis (Diskussion | Beiträge) K HC: Ergänze Kategorie:Namensgeber für einen Asteroiden |

SteEis (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 116: | Zeile 116: | ||

[[Datei:Majakowskimuseum.jpg|mini|Das Majakowskimuseum in Moskau]] |

[[Datei:Majakowskimuseum.jpg|mini|Das Majakowskimuseum in Moskau]] |

||

[[Datei:Mayakovskaya after renewing 2010.jpg|mini|Die Majakowskaja Metrostation in Moskau]] |

[[Datei:Mayakovskaya after renewing 2010.jpg|mini|Die Majakowskaja Metrostation in Moskau]] |

||

| ⚫ | |||

Nach Majakowskis Tod strichen Literaturfunktionäre seine Werke zunächst von den Listen der geplanten Neuveröffentlichungen und Neuauflagen. Als Lilja Brik davon erfuhr, bat sie in einem Brief an [[Jossif Stalin|Stalin]] um die Rehabilitierung ihres früheren Geliebten. Stalin ließ den Brief an die Führung der Geheimpolizei [[Gossudarstwennoje polititscheskoje uprawlenije|GPU]] weiterleiten. An den Rand hatte er zuvor geschrieben: „Majakowski ist und bleibt der begabteste Dichter unseres sowjetischen Zeitalters.“<ref>zitiert nach: Benedikt Sarnow: ''Stalin i pisateli. Kniga 1-aja.'' Moskau 2009, S. 180.</ref> |

Nach Majakowskis Tod strichen Literaturfunktionäre seine Werke zunächst von den Listen der geplanten Neuveröffentlichungen und Neuauflagen. Als Lilja Brik davon erfuhr, bat sie in einem Brief an [[Jossif Stalin|Stalin]] um die Rehabilitierung ihres früheren Geliebten. Stalin ließ den Brief an die Führung der Geheimpolizei [[Gossudarstwennoje polititscheskoje uprawlenije|GPU]] weiterleiten. An den Rand hatte er zuvor geschrieben: „Majakowski ist und bleibt der begabteste Dichter unseres sowjetischen Zeitalters.“<ref>zitiert nach: Benedikt Sarnow: ''Stalin i pisateli. Kniga 1-aja.'' Moskau 2009, S. 180.</ref> |

||

| Zeile 126: | Zeile 128: | ||

Eine weitere Referenz an den Dichter ist die Moskauer [[Majakowskaja (Metro Moskau)|Metrostation Majakowskaja]], die 2005 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten neueröffnet wurde. Umfassende Deckenmosaike im Nordausgang sind von Zitaten Majakowskis durchsetzt und zeigen futuristische Grafik. Eine aufwändige Ausstattung aus Marmor und Metallelementen zitiert auch architektonisch den russischen Futurismus. |

Eine weitere Referenz an den Dichter ist die Moskauer [[Majakowskaja (Metro Moskau)|Metrostation Majakowskaja]], die 2005 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten neueröffnet wurde. Umfassende Deckenmosaike im Nordausgang sind von Zitaten Majakowskis durchsetzt und zeigen futuristische Grafik. Eine aufwändige Ausstattung aus Marmor und Metallelementen zitiert auch architektonisch den russischen Futurismus. |

||

Darüber hinaus bestehen mehrere [[Majakowski-Theater]]. Der ehemalige ostpreußische Ort ''Nemmersdorf'' wurde 1947 in [[Majakowskoje]] umbenannt. Der Asteroid des äußeren Hauptgürtels [[(2931) Mayakovsky]] ist nach ihm benannt.<ref> {{Literatur|Autor=[[Lutz D. Schmadel]]|Titel=Dictionary of Minor Planet Names|TitelErg=Fifth Revised and Enlarged Edition|Hrsg=Lutz D. Schmadel|Auflage=5|Verlag=[[Springer Spektrum|Springer Verlag]]|Ort=[[Berlin]], [[Heidelberg]]|Datum=2003|Sprache=en|Umfang=992|Seiten=186|ISBN=978-3-540-29925-7|Online=[https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-540-29925-7_2932 link.springer.com]|Format=online|Abruf=2019-09-23|Originaltitel=Dictionary of Minor Planet Names|JahrEA=1992|VerlagEA=Springer Verlag|OrtEA=Berlin, Heidelberg|Zitat=1969 UC. Discovered 1969 Oct. 16 by L. I. Chernykh at Nauchnyj.}} </ref> |

|||

Darüber hinaus bestehen mehrere [[Majakowski-Theater]]. |

|||

Der ehemalige ostpreußische Ort ''Nemmersdorf'' wurde 1947 in [[Majakowskoje]] umbenannt. |

|||

Im Villenviertel des Berliner Stadtteils [[Berlin-Pankow|Pankow]] wurde 1950 eine Straße [[Majakowskiring]] genannt. Nach Majakowski benannte Straßen gibt es unter anderem noch in [[Chemnitz]], [[Gera]], [[Leipzig]], [[Rostock]] und [[Stralsund]]. |

Im Villenviertel des Berliner Stadtteils [[Berlin-Pankow|Pankow]] wurde 1950 eine Straße [[Majakowskiring]] genannt. Nach Majakowski benannte Straßen gibt es unter anderem noch in [[Chemnitz]], [[Gera]], [[Leipzig]], [[Rostock]] und [[Stralsund]]. |

||

| ⚫ | |||

== Literatur == |

== Literatur == |

||

Version vom 23. September 2019, 18:27 Uhr

Wladimir Wladimirowitsch Majakowski (russisch Владимир Владимирович Маяковский, wiss. Transliteration Vladimir Vladimirovič Maâkovskij; * 7.jul. / 19. Juli 1893greg. in Bagdadi, Gouvernement Kutaissi, Russisches Kaiserreich, heute Georgien; † 14. April 1930 in Moskau) war ein sowjetischer Dichter und ein führender Vertreter des russischen Zweigs des Futurismus.

Leben

Majakowski war das dritte Kind und der einzige Sohn eines Försters im georgischen Bagdadi. Der Vater und die Mutter stammten von Kosaken ab. Bereits in jungem Alter nahm Majakowski in Kutaissi, wo er vier Jahre das Gymnasium besuchte, an Demonstrationen teil und las politische Literatur. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters durch eine Blutinfektion 1906 zog die Familie im Juli 1906 nach Moskau, wo Majakowski das Gymnasium Nr. 5 besuchte. Der Junge entfaltete dort eine Leidenschaft für marxistische Literatur, beteiligte sich an Aktionen der Bolschewiki und trat der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands bei. 1908 wurde er aus dem Gymnasium ausgeschlossen, weil seine Mutter das Schulgeld nicht mehr aufbringen konnte. Majakowski wurde in den Jahren 1908/09 aufgrund seiner revolutionären „Aufsässigkeit“ drei Mal verhaftet und entging strengeren Strafen wie einer Deportation nur aufgrund seiner Minderjährigkeit. Im Butyrka-Gefängnis, einer berüchtigten Durchgangsanstalt, schrieb er 1909 seine ersten Gedichte, die allerdings von Aufsehern konfisziert wurden.

Nach der Entlassung aus der Haft arbeitete Majakowski weiterhin in der revolutionären Bewegung. Er fasste den Entschluss, sich intensiv der Malerei zu widmen, und begann 1911 ein Studium an der Moskauer Kunstfachschule. Dort traf er unter seinen Mitschülern auf Dawid Burljuk, der sein dichterisches Talent erkannte. Er schloss sich der futuristischen Hyläa-Gruppe (Гилея) um Burljuk und Welimir Chlebnikow an und veröffentlichte im Dezember 1912 im futuristischen Almanach Eine Ohrfeige für den öffentlichen Geschmack (Пощечина общественному вкусу) seine ersten Gedichte Nacht (Ночь) und Morgen (Утро). Zusammen mit Burljuk schloss man ihn 1914 wegen seiner politischen Aktivitäten aus der Kunstakademie aus.

Majakowski unterzeichnete mit Burljuk, Chlebnikow und weiteren Studenten futuristische Manifeste, die sich gegen die alte Kunst und die klassischen Traditionen wandten und darauf hinarbeiteten, eine neue Literatur und dichterische Sprache zu schaffen.

Die Lyrik Majakowskis wurde gegen das bestehende System zunehmend sprachlich aggressiv. Schon 1913 schrieb er die Tragödie Wladimir Majakowski und 1914/15 das Poem Wolke in Hosen (Облако в штанах). Seine Themen sind Liebe, Revolution, Religion und Kunst:

| Euer Traum im Hirn ist verweichlicht bereits, In meiner Seele fand sich von grauen Haaren kein Schimmer, |

Вашу мысль У меня в душе ни одного седого волоса, |

(aus dem Prolog von Wölkchen in Hosen, Übersetzung von Alexander Nitzberg)

Seine Beziehung zu Lilja Brik, der Ehefrau seines Verlegers Ossip Brik, prägte seine Arbeit ebenso wie Krieg und Revolution.

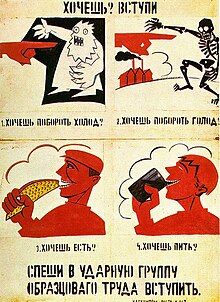

Nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges wurde er als Freiwilliger zurückgewiesen. Er arbeitete daraufhin von 1915 bis 1917 in einer Petrograder Fahrschule. Beim Ausbruch der Revolution rezitierte er in Flottentheatern vor Matrosen Gedichte wie Linker Marsch. Den Matrosen (Левый марш (Матросам), 1918). Er zog wieder nach Moskau, textete, entwarf satirisch-agitierende Plakate für die Russische Nachrichtenagentur ROSTA und gab 1919 seine erste Gedichtsammlung Gesammelte Werke 1909–1919 (Всё сочинённое Владимиром Маяковским.) heraus. Seine Popularität in der jungen Sowjetunion wuchs; er war Mitglied in der Linken Künstlerfront (1922–1928) und nannte seine Arbeit kommunistischen Futurismus (комфут). Das Drama Mysterium buffo (Мистерия-буфф), in dem er eine „heroisch-episch-satirische Darstellung unserer Epoche“ geben wollte, galt beim bürgerlichen Publikum wegen seines Messias als gotteslästerlich. Das proletarische Publikum hatte Probleme mit der modernen futuristischen Struktur des Stückes.

Majakowski unterstrich sowohl in seiner Korrespondenz als auch in seinem dichterischen Werk, wie sehr er den Revolutionsführer Lenin verehrte, so in dem Gedicht Unsere Jugend (1927):

Ja, war ich ein Neger,

vom Alter schon krumm,

nicht schont ich

die müden Knochen

– und lernte Russisch,

einzig darum,

weil Lenin russisch gesprochen.

Diese Zeilen von Majakowski waren sowohl in der Sowjetunion als auch in der DDR sehr bekannt.[1] Aus Anlass von dessen Tod verfasste er das Poem Wladimir Iljitsch Lenin (1924). Lenin selbst hatte das Werk des Futuristen nicht sehr geschätzt. Bei einem Auftritt in einer Moskauer Hochschule riet er den Studenten, stattdessen die Werke Alexander Puschkins zu lesen. Doch konnten Lenins Frau Nadeschda Krupskaja und der Volkskommissar für Kultur Anatoli Lunatscharski den Regierungschef davon überzeugen, dass Majakowski die jungen Intellektuellen anspreche und deshalb auch als Agitator nützlich sei.[2][3]

Mehrere Reisen ins Ausland – nach Lettland, Frankreich, Deutschland, auch in die USA – beeinflussten Arbeiten wie Wie arbeitet eine demokratische Republik? (Как работает республика демократическая? – 1922) und Paris. Unterhaltungen mit dem Eiffelturm (Париж - Разговорчики с Эйфелевой башней, 1923) sowie Meine Entdeckung Amerikas (Мое открытие Америки, 1925). Parallel dazu reiste er auch innerhalb der Sowjetunion viel und las seine Gedichte vor den unterschiedlichsten Hörerschaften; dabei erfuhr er nicht nur Verständnis und Anerkennung.

1922/23 unternahm das Ehepaar Brik gemeinsam mit Majakowski eine Reise nach Deutschland, sie verbrachten mehrere Wochen in Berlin und besuchten Wassily Kandinsky am Bauhaus in Weimar. Es folgten fünf weitere Reisen nach Berlin, bei denen Majakowski stets im „Kurfürstenhotel“ auf der Kurfürstenstraße abstieg und im Kaufhaus des Westens Einkäufe tätigte.[4] Nach den Berichten von Zeitzeugen hatte Lilja Brik im Auftrag der Geheimpolizei GPU darauf zu achten, dass Majakowski sich von Schriftstellern der russischen Emigration und der in Berlin erscheinenden russischen Exilpresse fernhielt. Majakowski selbst unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu dem GPU-Offizier Jakow Agranow, der für die Überwachung der Schriftsteller zuständig war.[5]

Die angebliche Dreiecksbeziehung zwischen Lilja Brik, ihrem Mann Ossip Brik sowie Majakowski wurde Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Lilja Brik selbst hielt in ihren Aufzeichnungen fest, dass sie schon mehr als ein Jahr keinerlei intime Beziehungen mit ihrem Mann Ossip Brik gehabt habe, als ihr Verhältnis mit Majakowski begann.[6] Zwar bekannte sie in den letzten Jahren ihres Lebens immer wieder, sie habe nur Majakowski geliebt.[7] Aus ihren eigenen Aufzeichnungen geht aber laut der von ihrem letzten Mann Wassili Katanjan verfassten Biografie eindeutig hervor, dass sie die sexuelle Beziehung mit Majakowski 1925 beendet habe, nachdem er ihr gestanden habe, sich bei einer Reise in die USA in eine Amerikanerin verliebt zu haben. Katanjan berichtete unter Berufung auf seine Gespräche mit ihr, ihre Beziehung zu Majakowski sei einseitig gewesen: Er habe sie geliebt, sie aber dieses Gefühl nicht erwidert, habe ihn aber gern bei Auslandsreisen begleitet.[8]

Auf seiner Vortragsreise in die USA 1925 hatte Majakowski die US-Bürgerin Elli Jones kennengelernt; seine Tochter, die aus dieser kurzen Beziehung hervorging, sah er erst 1929 in Südfrankreich. Bei seinen Reisen nach Frankreich hatte Elsa Triolet, die Schwester Lilja Briks und Frau des kommunistischen Schriftstellers Louis Aragon, im Auftrag der GPU dafür Sorge zu tragen, dass er in die Sowjetunion zurückkehrt.[9] In den späten 1920er Jahren galt seine Liebe Tatjana Jakowlewa, der er u. a. Brief an Tatjana Jakowlewa (Письмо Татьяне Яковлевой, 1928) widmete.

Sein Aktivismus als propagandistischer Agitator fand bei Zeitgenossen und auch bei engen Freunden wie Boris Pasternak (der sich 1913 noch grenzenlos für ihn begeisterte) wenig Entgegenkommen, manchmal Missbilligung. Gegen Ende der Zwanziger Jahre kritisierte auch Majakowski die Entwicklungen in der sowjetischen Gesellschaft, vor allem die zunehmende Bürokratie. Das bezeugt sein satirisches Drama Die Wanze (Клоп, 1929).

Krankheit und Enttäuschung im Privaten, Kritik und Druck von Seiten der Literaturfunktionäre prägten Majakowskis letzte Monate.[10] Am 14. April 1930 schoss er sich mit einer Pistole ins Herz. In einem zurückgelassenen Brief von ihm heißt es:

„Wie man so sagt, der Fall ist erledigt; das Boot meiner Liebe am Alltag zerschlug. Bin quitt mit dem Leben. Gebt niemandem die Schuld, dass ich sterbe, und bitte kein Gerede. Der Verstorbene hat das ganz und gar nicht gemocht.“

Der offiziellen Beerdigungskommission stand der Geschäftsführer der sowjetischen Staatsverlage, Artemi Chalatow, vor, der Majakowski kurz zuvor noch der Zensur unterworfen hatte.

-

Familie Majakowski, Kutaissi 1905

-

Majakowski, 1910

-

Majakowski und K. Tschukowskij mit Sohn Boris, Kuokkala, 1915

Werke (Auswahl)

- Nacht, Gedicht (Ночь, 1912)

- Morgen, Gedicht (Утро, 1912)

- Wladimir Majakowski, Tragödie (Владимир Маяковский, 1913)

- Wolke in Hosen, Poem (Облако в штанах, 1915)

- Die Wirbelsäulenflöte, Poem (Флейта-позвоночник, 1916)

- Der Mensch, Poem (Человек, 1918)

- Mysterium buffo, Drama (Мистерия Буфф, 1918/1921)

- Linker Marsch. Den Matrosen (Левый марш (Матросам), 1918)

- 150.000.000, Gedicht (1921)

- Ich liebe, Poem (Люблю, 1922)

- Wie arbeitet eine demokratische Republik (Как работает республика демократическая?, 1922)

- Paris. Unterhaltungen mit dem Eiffelturm (Париж (Разговорчики с Эйфелевой башней), 1923)

- Meine Entdeckung Amerikas (Мое открытие Америки, 1925)

- Darüber, Poem (Про это, 1923)

- Wladimir Iljitsch Lenin, Poem (Владимир Ильич Ленин, 1925)

- Wie macht man Verse? (Как делать стихи?, 1926)

- Gut und Schön, Poem (Хорошо!, 1927)

- Unserer Jugend, (russisch Нашему юношеству, Našemu junošestvu, 1927)

- Brief an Tatjana Jakowlewa, Gedicht (Письмо Татьяне Яковлевой, 1928)

- Die Wanze, Komödie (Клоп 1929)

- Verse vom Sowjetpass, Gedicht (1929)

- Das Schwitzbad, Drama (Баня, 1930)

Deutschsprachige Ausgaben

- Wladimir Majakowski: Werke in zehn Bänden. Übersetzt von Hugo Huppert, herausgegeben von Leonhard Kossuth. Verlag Volk und Welt, Berlin 1966–1973 (später bei Suhrkamp, Frankfurt am Main 1980)

- Poesiealbum 2, Verlag Neues Leben, Berlin 1967

- Wladimir Majakowski: Der fliegende Proletarier. Übersetzt von Boris Preckwitz, illustriert von Jakob Hinrichs. Verlagshaus J. Frank | Berlin, 2014 (deutsche Erstveröffentlichung).

Nachleben

Nach Majakowskis Tod strichen Literaturfunktionäre seine Werke zunächst von den Listen der geplanten Neuveröffentlichungen und Neuauflagen. Als Lilja Brik davon erfuhr, bat sie in einem Brief an Stalin um die Rehabilitierung ihres früheren Geliebten. Stalin ließ den Brief an die Führung der Geheimpolizei GPU weiterleiten. An den Rand hatte er zuvor geschrieben: „Majakowski ist und bleibt der begabteste Dichter unseres sowjetischen Zeitalters.“[11]

1940 wurde der Geburtsort des Dichters in Georgien in Majakowski umbenannt (der Ort wurde 1990 allerdings wieder rückbenannt).

In Majakowskis Wohnhaus, in dem er von 1913 bis zu seinem Tode gelebt hatte, wurde das Majakowski-Museum eingerichtet. Es befindet sich direkt hinter der Lubjanka, dem Hauptgebäude des NKWD und des späteren KGB, in der Lubjanski Proesd 3/6. Das Innere des Gebäudes wurde bis auf einen Raum, in dem Majakowski lebte und der mit einigen persönlichen Gegenständen ausgestattet ist, komplett entkernt und im futuristischen Stil umgebaut. Der Besucher bewegt sich über Rampen zwischen den Mauern umher. Gezeigt werden u. a. ROSTA-Fenster, Zeitungsausschnitte, Fotografien, Bühnenbilder und Plakate.

Eine weitere Referenz an den Dichter ist die Moskauer Metrostation Majakowskaja, die 2005 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten neueröffnet wurde. Umfassende Deckenmosaike im Nordausgang sind von Zitaten Majakowskis durchsetzt und zeigen futuristische Grafik. Eine aufwändige Ausstattung aus Marmor und Metallelementen zitiert auch architektonisch den russischen Futurismus.

Darüber hinaus bestehen mehrere Majakowski-Theater. Der ehemalige ostpreußische Ort Nemmersdorf wurde 1947 in Majakowskoje umbenannt. Der Asteroid des äußeren Hauptgürtels (2931) Mayakovsky ist nach ihm benannt.[12]

Im Villenviertel des Berliner Stadtteils Pankow wurde 1950 eine Straße Majakowskiring genannt. Nach Majakowski benannte Straßen gibt es unter anderem noch in Chemnitz, Gera, Leipzig, Rostock und Stralsund.

Literatur

- Ilja Ehrenburg: Menschen – Jahre – Leben (Memoiren), München 1962, Sonderausgabe München 1965, Teil I 1891–1922, Seite 364–377, ISBN 3-463-00511-5

- Hugo Huppert: Erinnerungen an Majakowskij. edition suhrkamp. Frankfurt am Main 1966.

- Hugo Huppert: Majakowski. Rowohlt Taschenbuch Verlag (rororo). Reinbek 1977.

- Angelo M. Ripellino: Majakowskij und das russische Theater der Avantgarde. Köln 1964.

- Hans-Joachim Schlegel: Majakowskijs Filmfaszination. In: Majakowski. 20 Jahre Arbeit. Ausstellungskatalog der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst. Berlin 1978.

- Nyota Thun: Ich – so groß und überflüssig. Wladimir Majakowski. Leben und Werk. Düsseldorf 2000.

- Thomas Urban: Russische Schriftsteller im Berlin der zwanziger Jahre. Nicolai Verlag, Berlin 2003, S. 166–193

- Majakowski in Berlin. In: Das neue Russland Nr. 5/6 (1927), S. 68/71.

- Juliette R. Stapanian: Mayakovsky's cubo-futurist vision. Rice University, Houston 1986, ISBN 0-89263-259-3

Weblinks

- Literatur von und über Wladimir Wladimirowitsch Majakowski im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Wladimir Wladimirowitsch Majakowski in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Zeitungsartikel über Wladimir Wladimirowitsch Majakowski in den Historischen Pressearchiven der ZBW

- In der Datenbank RussGUS werden über 230 Publikationen nachgewiesen (dort Suche – Einfache Suche: majakovskij,*)

- Die Wanze von Majakowski am Berliner Maxim Gorki Theater

- Das Majakowskimuseum in Moskau

- The State Museum of V.V. Mayakovsky bei Google Cultural Institute

Einzelnachweise

- ↑ Russisches Haus. 3. Kapitel – Von der Liebe zum Hass und zurück

- ↑ Theater Majakowski Tauwetter 1979, Der Spiegel, 2. Mai 1962, S. 82.

- ↑ Biografija V. V. Majakovskogo 1920 ( vom 8. Dezember 2015 im Internet Archive) Webseite des Majakowski-Museums, Moskau, aufgerufen am 1. Dezember 2015.

- ↑ Thomas Urban: Russische Schriftsteller im Berlin der zwanziger Jahre. Berlin 2003, S. 171–174.

- ↑ Arkadij Vaksberg: Požar serca. Kogo ljubila Lili Brik. Moskau 2010, S. 166, 209.

- ↑ Lilja Brik: „Schreibe Verse für mich“. Erinnerungen an Majakowski und Briefe. Berlin 1991, S. 9.

- ↑ Arkadij Vaksberg: Požar serca. Kogo ljubila Lili Brik. Moskau 2010, S. 41, 117.

- ↑ Vasilij Katanjan: Lilja Brik. Žizn‘. Moskau 2002, S. 61, 72–73.

- ↑ Arkadij Vaksberg/Rene Gerra: Sem‘ dnej v marte. Besedy ob emigracii. St.Peterburg 2010, S. 176.

- ↑ vgl. Nyota Thun: „Ich – so groß und überflüssig.“ Wladimir Majakowski. Leben und Werk. Düsseldorf 2000, S. 297–312.

- ↑ zitiert nach: Benedikt Sarnow: Stalin i pisateli. Kniga 1-aja. Moskau 2009, S. 180.

- ↑ Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. Fifth Revised and Enlarged Edition. Hrsg.: Lutz D. Schmadel. 5. Auflage. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 2003, ISBN 978-3-540-29925-7, S. 186 (englisch, 992 S., link.springer.com [ONLINE; abgerufen am 23. September 2019] Originaltitel: Dictionary of Minor Planet Names. Erstausgabe: Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 1992): “1969 UC. Discovered 1969 Oct. 16 by L. I. Chernykh at Nauchnyj.”

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Majakowski, Wladimir Wladimirowitsch |

| ALTERNATIVNAMEN | Маяковский, Владимир Владимирович; Majakovskij, Vladimir Vladimirovič |

| KURZBESCHREIBUNG | russischer Dichter, Vertreter des russischen Futurismus |

| GEBURTSDATUM | 19. Juli 1893 |

| GEBURTSORT | Bagdadi, Gouvernement Kutaissi, Russisches Kaiserreich |

| STERBEDATUM | 14. April 1930 |

| STERBEORT | Moskau |

- Autor

- Futurismus (Literatur)

- Literatur (20. Jahrhundert)

- Literatur (Russisch)

- Literatur (Sowjetunion)

- Sozialistischer Realismus (Literatur)

- Person (Propaganda)

- Lyrik

- Drama

- Essay

- Künstler (documenta)

- Sowjetbürger

- Russe

- Geboren 1893

- Gestorben 1930

- Mann

- Wladimir Wladimirowitsch Majakowski

- Namensgeber für einen Asteroiden