„Beriberi“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Grundproblem immer noch unverändert vorhanden, Überarbeitung immer noch dringend erforderlich |

Neuere Fälle, alle dois der disk sind jetzt im artikle |

||

| Zeile 7: | Zeile 7: | ||

}} |

}} |

||

'''Beriberi''' oder auch '''Beri-Beri''' ([[ICD-10]]: E51.1) ist eine komplexe [[Vitaminmangel]]erkrankung, die auf einen Mangel an [[Thiamin]] (Vitamin B<sub>1</sub>) zurückzuführen ist. Thiamin ist am Glukosestoffwechsel und am Aufbau von Nervenzellen beteiligt. Beriberisymptome sind Müdigkeit und Lethargie zusammen mit Störungen von [[Herz]], [[Blutkreislauf|Kreislauf]], Nerven und Muskulatur. |

'''Beriberi''' oder auch '''Beri-Beri''' ([[ICD-10]]: E51.1) ist eine komplexe [[Vitaminmangel]]erkrankung, die auf einen Mangel an [[Thiamin]] (Vitamin B<sub>1</sub>) zurückzuführen ist. Thiamin ist am Glukosestoffwechsel und am Aufbau von Nervenzellen beteiligt. Beriberisymptome sind Müdigkeit und Lethargie zusammen mit Störungen von [[Herz]], [[Blutkreislauf|Kreislauf]], Nerven und Muskulatur. [[Christiaan Eijkman]] entdeckte das Thiamin und brachte Beriberi damit in Zusammenhang, was ihm 1929 den [[Nobelpreis]] eintrug. |

||

Das Krankheitsbild ist eng mit einer nur auf geschälten Reis und Sojaprodukte verengten Mangelernährung verbunden. Es trat in Asien nach 1870 massenhaft auf und wurde zu einem grenzüberschreitend wichtigen politischen und humanitären Problem in Asien. Die verschiedenen Deutungsmuster als Mangelerscheinung oder Nahrungsmittelvergiftung sind lange nicht eindeutig zu trennen gewesen. |

|||

[[Christiaan Eijkman]] entdeckte das Thiamin und brachte Beriberi damit in Zusammenhang, was ihm 1929 den [[Nobelpreis]] eintrug. |

|||

Im Westen waren und sind die Symptome von Beriberi im Rahmen des [[Wernicke-Korsakow-Syndrom]]s eine seltene Erscheinung u. a. bei Alkoholikern mit langjähriger Mangelernährung. Ebenso gibt es vereinzelt Säuglingsberiberi bei nicht ausreichend Vitamin-B1 enthaltender Säuglingsnahrung oder dem Stillen durch Mütter mit Thiamin-Mangelversorgung. |

|||

== Symptome == |

== Symptome == |

||

[[Datei:Beriberi USNLM.jpg|miniatur|An Beriberi Erkrankter (Anfang des 20. Jahrhunderts)]] |

[[Datei:Beriberi USNLM.jpg|miniatur|An Beriberi Erkrankter (Anfang des 20. Jahrhunderts)]] |

||

Beriberi ist nach dem derzeit gültigen Diagnoseschlüssel ([[ICD-10]]) ein Unterpunkt des [[Thiaminmangel|Thiaminmangels]]. Es wird desweiteren in eine „trockene“ und eine „feuchte“ Form unterteilt. Erstere äußerte sich in Teilnahmslosigkeit ([[Apathie]]), Nervenlähmungen ([[Polyneuropathie]]), [[Zittern]] bei gleichzeitig erhöhter [[Reizbarkeit]] und Appetitmangel, zweitere in Störungen des Herz-Kreislauf-Systems, später eine [[Kardiomyopathie]] mit [[Kardiomegalie|Herzvergrößerung]] sowie [[Herzinsuffizienz]] mit entsprechender Ausbildung von [[Ödem]]en und einer [[Laktatazidose]]. Bei der „feuchten“ Form ist laut ICD-10 der Diagnose-Schlüssel I98.8* ''(Sonstige näher bezeichnete Störungen des Kreislaufsystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten)'' zu ergänzen. Überschneidungen sind jedoch häufig und über [[Schmerz]]en und [[Parästhesie]]n wird bei beiden Formen, vergleichbar dem [[Wernicke-Korsakow-Syndrom]], geklagt. |

|||

Ergänzende Faktoren wie Mangelerscheinungen und Stressfaktoren<ref name="Rabin" /> sowie nach der Farbe verschimmelten Reises benannte „yellow rice“<ref>führte zu Schwierigkeiten bei der Einführung von [[Goldener Reis]], nicht zu verwechseln</ref>-Mykotoxine<ref name="CRM" /> (Citrinin, Citreoviridin<ref>''Citreoviridin.'' In: W. H. Holzapfel, Jürgen Baumgart, Hanns K Frank: ''Lexikon Lebensmittel-mikrobiologie und -hygiene.'' Behr, Hamburg 2004, ISBN 3-89947-048-6.</ref> und andere) können ein bestehendes Beriberi [[Aggravation|aggravieren]].<ref name="Heintze">Florian von Heintze: ''Das große Volks-Lexikon – Pflanzen und Umwelt.'' Lexikoninstitut Bertelsmann, 2006, ISBN 3-577-07555-4, S. 101.</ref> Auch nach 1905 wurden vereinzelt Ausbrüche von Beriberi über verschimmelten Reis und dabei entstandenes Citreoviridin erklärt.<ref>{{Literatur|Autor = Helena Cristina Alves Vieira Lima, Eucilene Alves Santana Porto, José Ricardo Pio Marins, Rejane Maria Alves, Rosângela Rosa Machado|Titel = Outbreak of beriberi in the state of Maranhão, Brazil: revisiting the mycotoxin aetiologic hypothesis|Sammelwerk = Tropical Doctor|Band = 40|Nummer = 2|Jahr = 2010-04-01|Seiten = 95-97|DOI = 10.1258/td.2009.090439|ISSN = 0049-4755|PMID = 20305104|Online = http://tdo.sagepub.com/content/40/2/95|Zugriff = 2015-09-25}}</ref> |

Ergänzende Faktoren wie Mangelerscheinungen und Stressfaktoren<ref name="Rabin" /> sowie nach der Farbe verschimmelten Reises benannte „yellow rice“<ref>führte zu Schwierigkeiten bei der Einführung von [[Goldener Reis]], nicht zu verwechseln</ref>-Mykotoxine<ref name="CRM" /> (Citrinin, Citreoviridin<ref>''Citreoviridin.'' In: W. H. Holzapfel, Jürgen Baumgart, Hanns K Frank: ''Lexikon Lebensmittel-mikrobiologie und -hygiene.'' Behr, Hamburg 2004, ISBN 3-89947-048-6.</ref> und andere) können ein bestehendes Beriberi [[Aggravation|aggravieren]].<ref name="Heintze">Florian von Heintze: ''Das große Volks-Lexikon – Pflanzen und Umwelt.'' Lexikoninstitut Bertelsmann, 2006, ISBN 3-577-07555-4, S. 101.</ref> Auch nach 1905 wurden vereinzelt Ausbrüche von Beriberi über verschimmelten Reis und dabei entstandenes Citreoviridin erklärt.<ref name=":1">{{Literatur|Autor = Helena Cristina Alves Vieira Lima, Eucilene Alves Santana Porto, José Ricardo Pio Marins, Rejane Maria Alves, Rosângela Rosa Machado|Titel = Outbreak of beriberi in the state of Maranhão, Brazil: revisiting the mycotoxin aetiologic hypothesis|Sammelwerk = Tropical Doctor|Band = 40|Nummer = 2|Jahr = 2010-04-01|Seiten = 95-97|DOI = 10.1258/td.2009.090439|ISSN = 0049-4755|PMID = 20305104|Online = http://tdo.sagepub.com/content/40/2/95|Zugriff = 2015-09-25}}</ref> |

||

== Behandlung und Vorbeugung == |

== Behandlung und Vorbeugung == |

||

| Zeile 33: | Zeile 35: | ||

=== Auftreten und Verbreitung === |

=== Auftreten und Verbreitung === |

||

Im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert war es dort weit verbreitet. Das Krankheitsbild war aber von Lebensmittelvergiftungen nur unzureichend zu trennen. Insgesamt wurde die Ausbreitung von Beriberi erst im 19. Jahrhundert zu einem vergleichsweise großen und länderübergreifenden Problem.<ref name=":0">{{Literatur|Autor = DAVID ARNOLD|Titel = British India and the “Beriberi Problem”, 1798–1942|Sammelwerk = Medical History|Band = 54|Nummer = 3|Jahr = 2010-07-01|Seiten = 295-314|ISSN = 0025-7273|PMC = 2889456|PMID = 20592882|Online = http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2889456/|Zugriff = 2015-09-25}}</ref> Erst seit den 1870er Jahren wurde mit mechanischen Reismühlen der begehrte weiße, geschälte Reis in großen Mengen verfügbar und war gleichzeitig auch weniger verderblich und besser transportabel. Damit wurde ebenso auch Beriberi verbreitet und zu einer Massenerscheinung.<ref name=":0" /> Es war aber etwa im Bereich des britischen Indiens, wo der nach dem [[Parboiling|Parboilingverfahren]] aufgewertete Reis beliebter war, viel weniger verbreitet als etwa in Japan oder China.<ref name=":0" /> Für das Japan des Meiji-Zeitalter wurde Beriberi zu einer alle Schichten übergreifend betreffenden Krankheit. <ref>Alexander R. Bay: Beriberi in Modern Japan: The Making of a National Disease |

|||

University Rochester Press, 2012 |

University Rochester Press, 2012 |

||

</ref> |

</ref> |

||

=== Erste Deutungen in der japanischen Marine === |

==== Erste Deutungen in der japanischen Marine ==== |

||

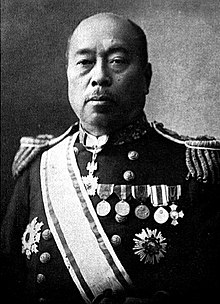

[[Datei:Takaki Kanehiro.jpg|miniatur|Takaki Kanehiro]] |

[[Datei:Takaki Kanehiro.jpg|miniatur|Takaki Kanehiro]] |

||

{{Hauptartikel|Takaki Kanehiro}} |

{{Hauptartikel|Takaki Kanehiro}} |

||

| Zeile 52: | Zeile 54: | ||

Außerhalb der japanischen Streitkräfte hatte sich jedoch nichts verändert. 1886 wurde eine Expertengruppe mit dem Holländer [[Christiaan Eijkman]] in die damals noch holländische Kolonie [[Indonesien]] gesandt, um die Krankheit zu erforschen. Zwischen 1890 und 1897 beobachtete er Mangelerscheinungen an Hühnern, die nur mit poliertem Reis aus Tischabfällen ernährt worden waren.<ref name="Nobel">{{Internetquelle| titel = The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1929| hrsg = nobelprize.org| zugriff = 2012-06-03| url = http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1929/press.html}}</ref> Eijkman als Anhänger der [[Keimtheorie]] war zunächst von einer [[Bakterien|bakteriellen]] Ursache der Erkrankung oder giftigen Bestandteile in den Tischabfällen überzeugt.<ref name="Nobel" /> Sein Assistent [[Gerrit Grijns]] fand heraus, dass die Symptome bei der Fütterung von ungeschältem Reis oder grünen Erbsen und Fleisch verschwanden. Beide extrahierten einen sog. „anti-polyneuritis factor“ mit Wasser und [[Ethanol]] aus Reisschalen. Eijkman selbst war lange davon überzeugt, damit ein „pharmakologisches Antidot“ gegen die im Reis[[endosperm]] (dem weißen Reis) vorhandenen „Beri-Beri-Mikroben“ oder deren [[Toxin]]e in der Hand zu haben;<ref name="Eik berk" /> Grijns bevorzugte demgegenüber die [[These]], dass weißem Reis eine besondere Substanz fehle, die für den [[Stoffwechsel|Metabolismus]] des [[Nervensystem]]s wichtig sei.<ref name="Eik berk">Kenneth J. Carpenter, Barbara Sutherland: ''Eijkman's Contribution to the Discovery of Vitamins.'' In: ''Journal of Nutrition.'' Vol. 125 No. 2. Februar 1995, S. 155–163.</ref> Von diesen Beobachtungen angeregt, begann der polnische Biochemiker [[Casimir Funk]] in London seine Forschungen zur Beriberi. 1911 isolierte er ein [[Amin]] aus ungeschälten Reiskörnern als „Anti-beri-beri factor“, dessen Mangel er irrtümlich für die Entstehung der Erkrankung verantwortlich machte. Tatsächlich war die Substanz in der Behandlung der Beriberi unwirksam. Er hatte wohl das [[Niacin]] gefunden, dessen Mangel zu [[Pellagra]] führt. Dennoch führten ihn diese und weitere Arbeiten 1912 zur Einführung des Begriffs „vital amine“ für eine ganze Gruppe dieser lebensnotwendigen Substanzen, wovon schließlich der Begriff [[Vitamine]] abgeleitet wurde. |

Außerhalb der japanischen Streitkräfte hatte sich jedoch nichts verändert. 1886 wurde eine Expertengruppe mit dem Holländer [[Christiaan Eijkman]] in die damals noch holländische Kolonie [[Indonesien]] gesandt, um die Krankheit zu erforschen. Zwischen 1890 und 1897 beobachtete er Mangelerscheinungen an Hühnern, die nur mit poliertem Reis aus Tischabfällen ernährt worden waren.<ref name="Nobel">{{Internetquelle| titel = The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1929| hrsg = nobelprize.org| zugriff = 2012-06-03| url = http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1929/press.html}}</ref> Eijkman als Anhänger der [[Keimtheorie]] war zunächst von einer [[Bakterien|bakteriellen]] Ursache der Erkrankung oder giftigen Bestandteile in den Tischabfällen überzeugt.<ref name="Nobel" /> Sein Assistent [[Gerrit Grijns]] fand heraus, dass die Symptome bei der Fütterung von ungeschältem Reis oder grünen Erbsen und Fleisch verschwanden. Beide extrahierten einen sog. „anti-polyneuritis factor“ mit Wasser und [[Ethanol]] aus Reisschalen. Eijkman selbst war lange davon überzeugt, damit ein „pharmakologisches Antidot“ gegen die im Reis[[endosperm]] (dem weißen Reis) vorhandenen „Beri-Beri-Mikroben“ oder deren [[Toxin]]e in der Hand zu haben;<ref name="Eik berk" /> Grijns bevorzugte demgegenüber die [[These]], dass weißem Reis eine besondere Substanz fehle, die für den [[Stoffwechsel|Metabolismus]] des [[Nervensystem]]s wichtig sei.<ref name="Eik berk">Kenneth J. Carpenter, Barbara Sutherland: ''Eijkman's Contribution to the Discovery of Vitamins.'' In: ''Journal of Nutrition.'' Vol. 125 No. 2. Februar 1995, S. 155–163.</ref> Von diesen Beobachtungen angeregt, begann der polnische Biochemiker [[Casimir Funk]] in London seine Forschungen zur Beriberi. 1911 isolierte er ein [[Amin]] aus ungeschälten Reiskörnern als „Anti-beri-beri factor“, dessen Mangel er irrtümlich für die Entstehung der Erkrankung verantwortlich machte. Tatsächlich war die Substanz in der Behandlung der Beriberi unwirksam. Er hatte wohl das [[Niacin]] gefunden, dessen Mangel zu [[Pellagra]] führt. Dennoch führten ihn diese und weitere Arbeiten 1912 zur Einführung des Begriffs „vital amine“ für eine ganze Gruppe dieser lebensnotwendigen Substanzen, wovon schließlich der Begriff [[Vitamine]] abgeleitet wurde. |

||

1926 wurde Thiamin als erstes B-Vitamin von [[Barend Coenraad Petrus Jansen]] und [[Willem Frederik Donath]] aus der Hülle des Reiskorns isoliert, und von diesen „Aneurin“ (für '''a'''nti'''neur'''itisches Vitam'''in''') benannt. Sie übersahen dabei das im Molekül vorhandene [[Schwefel]]atom und veröffentlichten eine falsche Formel, was jahrelang für Verwirrung sorgte. Anderen Quellen zufolge war Suzuki Umetaro 1910 in Japan der erste, der die Substanz – unter dem Namen „aberic acid“ – isolierte und dafür ein [[Patent]] erhielt. |

1926 wurde Thiamin als erstes B-Vitamin von [[Barend Coenraad Petrus Jansen]] und [[Willem Frederik Donath]] aus der Hülle des Reiskorns isoliert, und von diesen „Aneurin“ (für '''a'''nti'''neur'''itisches Vitam'''in''') benannt. Sie übersahen dabei das im Molekül vorhandene [[Schwefel]]atom und veröffentlichten eine falsche Formel, was jahrelang für Verwirrung sorgte. Anderen Quellen zufolge war Suzuki Umetaro 1910 in Japan der erste, der die Substanz – unter dem Namen „aberic acid“ – isolierte und dafür ein [[Patent]] erhielt. 1929 wurde Eijkmann für seine Entdeckungen mit dem [[Nobelpreis für Physiologie oder Medizin]] (gemeinsam mit [[Frederick G. Hopkins]], einem Pionier der Vitaminforschung) geehrt.<ref name="Nobel" /> Die [[Synthese (Chemie)|Synthese]] von Thiamin erfolgte erstmals 1936 durch [[Robert R. Williams]]. |

||

== Politische Rolle == |

== Politische Rolle == |

||

| ⚫ | 1908 bis zu ihrer Auflösung 1938 bemühte sich die Far Eastern Association of Tropical Medicine (FEATM) um eine grenzübergreifende Betrachtung des Problems.<ref name=":0" /> Die FEATM war gerade mit dem Aufkommen der Mangelthese gegründet worden.Das auf Asien begrenzte und dort wieder nach Nationen differenzierte Auftreten war von weltweitem Interesse. Es gab auch rassistischen Betrachtungsweisen Vorschub.<ref name=":0" /> Unter anderem wurde ein Zusammenhang zwischen Reisernährung und mangelndem Kampfgeist propagiert, etwa von dem nordirischen Ernährungspionier Robert McCarrison.<ref name=":0" /> |

||

1929 wurde Eijkmann für seine Entdeckungen mit dem [[Nobelpreis für Physiologie oder Medizin]] (gemeinsam mit [[Frederick G. Hopkins]], einem Pionier der Vitaminforschung) geehrt.<ref name="Nobel" /> Die [[Synthese (Chemie)|Synthese]] von Thiamin erfolgte erstmals 1936 durch [[Robert R. Williams]]. |

|||

| ⚫ | Der Zusammenhang zwischen weißem Reis und Beriberi brachte die Regierungen in Indien und dem Monsungürtel in eine Zwickmühle.<ref name=":0" /> Sie lehnten die radikalen Forderungen der FEATM-Experten, allen voran Victor Heiser ab. Heiser hatte gefordert, weißen Reis so deutlich zu besteuern, daß nur die Reichen es sich hätten leisten können.<ref name=":0" /> Er und andere der FEATM-Experten setzten sich aus Gesundheitsgründen für erheblich veränderte Ernährungsgewohnheiten ein, die Politik fürchtete aber regionalen Widerstand gegen die kulturell und religiös begründeten Ernährungsgewohnheiten und eine Einmischung von außen.<ref name=":0" /> Aber ebenso hielt das medizinische Establishment an der bereits vor 1905 vorherrschenden Thesen einer Lebensmittelvergiftung als Ursache noch fest. <ref name=":0" /> Wichtige Vertreter wie J. W. D. Megaw vom Indian Medical Service und Chief Surgeon in Madras und Punjab hielten die Reismühlen für einen Fortschritt und sah einen engen Zusammenhang zwischen der Monsunfeuchte und dem Ausfkommen von Beriberi.<ref name=":0" /> Ebenso wollten die Regierungen den lukrativen Reishandel nicht begrenzen.<ref name=":0" /> Die indische Öffentlichkeit begann erst in den 1940er Jahren, sich mit Fragen der öffentlichen Ernährung intensiver zu beschäftigen. Beriberi wurde zu einem wichtigen Thema in Zeitungen und Medien. Erst in den 1960er Jahren wurde das massenhafte Auftreten reduziert und kam in den 1980er Jahren bis auf wenige Ausnahmen kaum noch vor.<ref name=":0" /> |

||

== Neuere Fälle == |

|||

Säuglingsberiberi tritt beim Stillen durch Mütter mit Thiamin-Mangelversorgung auf.<ref>Michael J. Lentze, Franz J. Schulte, Jürgen Schaub, Jürgen Spranger: ''Pädiatrie. Grundlagen und Praxis'' 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Springer, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-71895-6, S. 25.</ref> Bekannt wurde ein Fall in [[Israel]], wo 2003 Beriberi bei Säuglingen festgestellt wurde. Die Babys waren mit einer Ersatzmilch aus [[Sojabohne|Sojaeiweiß]] gefüttert worden. Wegen eines Herstellungsfehlers war diese Nahrung ohne Vitamin-B1-Zusatz hergestellt. Drei Säuglinge starben, mehrere andere erlitten schwere Gesundheitsschäden.<ref>Petra Ahne, Petra Wache, Lilo Berg: ''Kunstmilch mit Risiko, BABYKOST – Die deutsche Firma Humana hat bei der Herstellung von koscherer Sojamilch massive Fehler begangen. In Israel starben deswegen zwei Kinder.'' In: ''Berliner Zeitung.'' 12. November 2003.</ref> |

|||

Im Juli 2009 kam es zu einem Ausbruch der Krankheit in der ''nassen Form'' bei einigen Soldaten der [[Mission der Afrikanischen Union in Somalia]] in Mogadischu. Diese hatten aufgrund des Misstrauens gegenüber der lokalen Umgebung nur die einseitige Truppenverpflegung zu sich genommen und waren fast täglich unter Feuer gewesen. Die Beriberisymptome konnten mit gespritzten Thiamingaben in kürzester Zeit beseitigt werden. <ref>{{Literatur|Autor = John T. Watson, Hassan El Bushra, Emmaculate J. Lebo, Godfrey Bwire, James Kiyengo|Titel = Outbreak of Beriberi among African Union Troops in Mogadishu, Somalia|Sammelwerk = PLoS ONE|Band = 6|Nummer = 12|Jahr = 2011-12-21|Seiten = e28345|DOI = 10.1371/journal.pone.0028345|PMC = 3244391|PMID = 22205947|Online = http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0028345|Zugriff = 2015-09-26}}</ref> |

|||

| ⚫ | 1908 bis zu ihrer Auflösung 1938 bemühte sich die Far Eastern Association of Tropical Medicine (FEATM) um eine grenzübergreifende Betrachtung des Problems.<ref name=":0" /> Die FEATM war gerade mit dem Aufkommen der Mangelthese gegründet worden.Das auf Asien begrenzte und dort wieder nach Nationen differenzierte Auftreten war von weltweitem Interesse. Es gab auch rassistischen Betrachtungsweisen Vorschub.<ref name=":0" /> Unter anderem wurde ein Zusammenhang zwischen Reisernährung und mangelndem Kampfgeist propagiert, etwa von dem nordirischen Ernährungspionier Robert McCarrison.<ref name=":0" /> |

||

Auch nach 1905 wurden vereinzelt, etwa in Japan und Brasilien Ausbrüche von Beriberi über verschimmelten Reis und dabei entstandenes Citreoviridin erklärt. 2010 kam es zu Beriberi in Zusammenhang mit Reis extrem schlechter Qualität von Subsistenzbauern - die von einigen Forschern festgestellten Schimmelbildung wurde nicht generell bestätigt.<ref name=":1">{{Literatur|Autor = Helena Cristina Alves Vieira Lima, Eucilene Alves Santana Porto, José Ricardo Pio Marins, Rejane Maria Alves, Rosângela Rosa Machado|Titel = Outbreak of beriberi in the state of Maranhão, Brazil: revisiting the mycotoxin aetiologic hypothesis|Sammelwerk = Tropical Doctor|Band = 40|Nummer = 2|Jahr = 2010-04-01|Seiten = 95-97|DOI = 10.1258/td.2009.090439|ISSN = 0049-4755|PMID = 20305104|Online = http://tdo.sagepub.com/content/40/2/95|Zugriff = 2015-09-25}}</ref> |

|||

| ⚫ | Der Zusammenhang zwischen weißem Reis und Beriberi brachte die |

||

== Siehe auch == |

== Siehe auch == |

||

Version vom 26. September 2015, 12:53 Uhr

| Klassifikation nach ICD-10 | |

|---|---|

| E51.1 | Beriberi |

| ICD-10 online (WHO-Version 2019) | |

Beriberi oder auch Beri-Beri (ICD-10: E51.1) ist eine komplexe Vitaminmangelerkrankung, die auf einen Mangel an Thiamin (Vitamin B1) zurückzuführen ist. Thiamin ist am Glukosestoffwechsel und am Aufbau von Nervenzellen beteiligt. Beriberisymptome sind Müdigkeit und Lethargie zusammen mit Störungen von Herz, Kreislauf, Nerven und Muskulatur. Christiaan Eijkman entdeckte das Thiamin und brachte Beriberi damit in Zusammenhang, was ihm 1929 den Nobelpreis eintrug.

Das Krankheitsbild ist eng mit einer nur auf geschälten Reis und Sojaprodukte verengten Mangelernährung verbunden. Es trat in Asien nach 1870 massenhaft auf und wurde zu einem grenzüberschreitend wichtigen politischen und humanitären Problem in Asien. Die verschiedenen Deutungsmuster als Mangelerscheinung oder Nahrungsmittelvergiftung sind lange nicht eindeutig zu trennen gewesen.

Im Westen waren und sind die Symptome von Beriberi im Rahmen des Wernicke-Korsakow-Syndroms eine seltene Erscheinung u. a. bei Alkoholikern mit langjähriger Mangelernährung. Ebenso gibt es vereinzelt Säuglingsberiberi bei nicht ausreichend Vitamin-B1 enthaltender Säuglingsnahrung oder dem Stillen durch Mütter mit Thiamin-Mangelversorgung.

Symptome

Beriberi ist nach dem derzeit gültigen Diagnoseschlüssel (ICD-10) ein Unterpunkt des Thiaminmangels. Es wird desweiteren in eine „trockene“ und eine „feuchte“ Form unterteilt. Erstere äußerte sich in Teilnahmslosigkeit (Apathie), Nervenlähmungen (Polyneuropathie), Zittern bei gleichzeitig erhöhter Reizbarkeit und Appetitmangel, zweitere in Störungen des Herz-Kreislauf-Systems, später eine Kardiomyopathie mit Herzvergrößerung sowie Herzinsuffizienz mit entsprechender Ausbildung von Ödemen und einer Laktatazidose. Bei der „feuchten“ Form ist laut ICD-10 der Diagnose-Schlüssel I98.8* (Sonstige näher bezeichnete Störungen des Kreislaufsystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten) zu ergänzen. Überschneidungen sind jedoch häufig und über Schmerzen und Parästhesien wird bei beiden Formen, vergleichbar dem Wernicke-Korsakow-Syndrom, geklagt.

Ergänzende Faktoren wie Mangelerscheinungen und Stressfaktoren[1] sowie nach der Farbe verschimmelten Reises benannte „yellow rice“[2]-Mykotoxine[3] (Citrinin, Citreoviridin[4] und andere) können ein bestehendes Beriberi aggravieren.[5] Auch nach 1905 wurden vereinzelt Ausbrüche von Beriberi über verschimmelten Reis und dabei entstandenes Citreoviridin erklärt.[6]

Behandlung und Vorbeugung

Es wird Thiaminhydrochlorid in Form von Tabletten oder als Injektion dargereicht. Zunehmend wird jedoch Benfotiamin, eine lipidlösliche Form des Thiamin, verwendet. Dieses ist durch die Fettlöslichkeit hervorragend gewebsgängig und erreicht eine 5-10fach höhere Bioverfügbarkeit.[7]

Als Vorbeugung wird eine abwechslungsreiche Ernährung mit thiaminhaltigen Nahrungsmitteln, wie Hefe, Getreidekeimen, Ei und Leber empfohlen.[8]

Geschichte

Beriberi soll unter anderem durch den chinesischen Arzt Sun Simiao (581–682 n. Chr.) schon beschrieben worden sein. Ein holländischer Arzt, Jacob de Bondt, soll bereits 1630 auf Java eine Krankheit namens Beriberi beobachtet haben, die nach dem örtlichen Wort für Schaf wegen des unsicheren Gangs der Kranken benannt worden sein soll.[1] Als Ursprung des Worts gilt auch das singhalesische Wort für „Ich kann nicht, ich kann nicht“, was auf eine Bewegungsunfähigkeit der Kranken in der Spätphase zurückzuführen ist.[9]

Bis zum 19. und beginnenden 20. Jahrhundert war Beriberi nicht mehr als ein Ausdruck für eine ganze Reihe von Symptomen und keine einzeln unterscheidbare Erkrankung.[10] Bis 1905 wurde die Ursache von Beriberi allgemein nicht als Mangelernährung,[11] sondern als Infektionskrankheit beziehungsweise Lebensmittelvergiftung durch Schimmelpilze[3] gedeutet. Die danach etablierte Deutung als Thiaminmangelernährung war ein bedeutender Schritt zur Entdeckung der Vitamine, setzte sich aber erst langsam durch. [12] Aus medizingeschichtlicher Sicht ist die bei Beriberi deutliche epistemische Unsicherheit auch im produktiven Widerspruch zu Sichtweisen, die aus der Retrospektive behaupten, historische Krankheitsbilder sicher deuten und unterscheiden zu können.[10] Die Ursachen von Beriberi und anderen Erkrankungen (z. B. Infektionen oder Pilz- und Schimmelbefall, vgl. Antoniusfeuer)[3] wurden historisch lange nicht erkannt.[10] Noch 1905 wurde Beriberi nicht als Folge von Mangelernährung,[11] sondern als Infektionskrankheit beziehungsweise Lebensmittelvergiftung durch Schimmelpilze gedeutet. Die als Beriberi bezeichneten Erscheinungen sind dabei nicht immer nur (allein) Vitaminmangel zuzuordnen.[10]

Auftreten und Verbreitung

Im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert war es dort weit verbreitet. Das Krankheitsbild war aber von Lebensmittelvergiftungen nur unzureichend zu trennen. Insgesamt wurde die Ausbreitung von Beriberi erst im 19. Jahrhundert zu einem vergleichsweise großen und länderübergreifenden Problem.[10] Erst seit den 1870er Jahren wurde mit mechanischen Reismühlen der begehrte weiße, geschälte Reis in großen Mengen verfügbar und war gleichzeitig auch weniger verderblich und besser transportabel. Damit wurde ebenso auch Beriberi verbreitet und zu einer Massenerscheinung.[10] Es war aber etwa im Bereich des britischen Indiens, wo der nach dem Parboilingverfahren aufgewertete Reis beliebter war, viel weniger verbreitet als etwa in Japan oder China.[10] Für das Japan des Meiji-Zeitalter wurde Beriberi zu einer alle Schichten übergreifend betreffenden Krankheit. [13]

Erste Deutungen in der japanischen Marine

Der japanische Marinearzt Kanehiro Takaki[14][15] führte in den 1880er Jahren Untersuchungen über die Entstehung der Erkrankung auf Schiffen der kaiserlichen Marine durch. 1884 wurden zwei Kriegsschiffe auf eine vergleichbare, neunmonatige Reise über Neuseeland nach Südamerika und zurück nach Japan geschickt. Auf dem Schiff Tsukuba erhielten die Matrosen eine Mischdiät mit Fleisch, Fisch, Gerste, Reis und Bohnen. Auf dem Schlachtschiff Ryūjō wurde nur weißer Reis gereicht. Von den 376 Besatzungsangehörigen der Ryūjō erkrankten 161 an Beriberi, 25 tödlich. Nur 14 Männer der Tsukuba erkrankten, und keiner kam zu Tode; die 14 hatten einige der zusätzlichen Nahrungsmittel heimlich verweigert.[15] Takaki vermutete einen Mangel an stickstoffhaltigen Nahrungsmitteln als Ursache; in der japanischen Kriegsmarine wurde daraufhin das Bordessen entsprechend angepasst und Beriberi dramatisch reduziert.

In der japanischen Armee war allerdings noch die der deutschen Schule[16] (vertreten durch Mori Ōgai) in Japan zugeschriebene These von der Infektionskrankheit verbreitet, was noch im Russisch-Japanischen Krieg 1905 zu 27.000 Todesopfern durch Beriberi führte. Im Kampf waren 47.000 Soldaten gefallen.[17]

Entdeckung des Thiamins

Außerhalb der japanischen Streitkräfte hatte sich jedoch nichts verändert. 1886 wurde eine Expertengruppe mit dem Holländer Christiaan Eijkman in die damals noch holländische Kolonie Indonesien gesandt, um die Krankheit zu erforschen. Zwischen 1890 und 1897 beobachtete er Mangelerscheinungen an Hühnern, die nur mit poliertem Reis aus Tischabfällen ernährt worden waren.[18] Eijkman als Anhänger der Keimtheorie war zunächst von einer bakteriellen Ursache der Erkrankung oder giftigen Bestandteile in den Tischabfällen überzeugt.[18] Sein Assistent Gerrit Grijns fand heraus, dass die Symptome bei der Fütterung von ungeschältem Reis oder grünen Erbsen und Fleisch verschwanden. Beide extrahierten einen sog. „anti-polyneuritis factor“ mit Wasser und Ethanol aus Reisschalen. Eijkman selbst war lange davon überzeugt, damit ein „pharmakologisches Antidot“ gegen die im Reisendosperm (dem weißen Reis) vorhandenen „Beri-Beri-Mikroben“ oder deren Toxine in der Hand zu haben;[19] Grijns bevorzugte demgegenüber die These, dass weißem Reis eine besondere Substanz fehle, die für den Metabolismus des Nervensystems wichtig sei.[19] Von diesen Beobachtungen angeregt, begann der polnische Biochemiker Casimir Funk in London seine Forschungen zur Beriberi. 1911 isolierte er ein Amin aus ungeschälten Reiskörnern als „Anti-beri-beri factor“, dessen Mangel er irrtümlich für die Entstehung der Erkrankung verantwortlich machte. Tatsächlich war die Substanz in der Behandlung der Beriberi unwirksam. Er hatte wohl das Niacin gefunden, dessen Mangel zu Pellagra führt. Dennoch führten ihn diese und weitere Arbeiten 1912 zur Einführung des Begriffs „vital amine“ für eine ganze Gruppe dieser lebensnotwendigen Substanzen, wovon schließlich der Begriff Vitamine abgeleitet wurde.

1926 wurde Thiamin als erstes B-Vitamin von Barend Coenraad Petrus Jansen und Willem Frederik Donath aus der Hülle des Reiskorns isoliert, und von diesen „Aneurin“ (für antineuritisches Vitamin) benannt. Sie übersahen dabei das im Molekül vorhandene Schwefelatom und veröffentlichten eine falsche Formel, was jahrelang für Verwirrung sorgte. Anderen Quellen zufolge war Suzuki Umetaro 1910 in Japan der erste, der die Substanz – unter dem Namen „aberic acid“ – isolierte und dafür ein Patent erhielt. 1929 wurde Eijkmann für seine Entdeckungen mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin (gemeinsam mit Frederick G. Hopkins, einem Pionier der Vitaminforschung) geehrt.[18] Die Synthese von Thiamin erfolgte erstmals 1936 durch Robert R. Williams.

Politische Rolle

1908 bis zu ihrer Auflösung 1938 bemühte sich die Far Eastern Association of Tropical Medicine (FEATM) um eine grenzübergreifende Betrachtung des Problems.[10] Die FEATM war gerade mit dem Aufkommen der Mangelthese gegründet worden.Das auf Asien begrenzte und dort wieder nach Nationen differenzierte Auftreten war von weltweitem Interesse. Es gab auch rassistischen Betrachtungsweisen Vorschub.[10] Unter anderem wurde ein Zusammenhang zwischen Reisernährung und mangelndem Kampfgeist propagiert, etwa von dem nordirischen Ernährungspionier Robert McCarrison.[10]

Der Zusammenhang zwischen weißem Reis und Beriberi brachte die Regierungen in Indien und dem Monsungürtel in eine Zwickmühle.[10] Sie lehnten die radikalen Forderungen der FEATM-Experten, allen voran Victor Heiser ab. Heiser hatte gefordert, weißen Reis so deutlich zu besteuern, daß nur die Reichen es sich hätten leisten können.[10] Er und andere der FEATM-Experten setzten sich aus Gesundheitsgründen für erheblich veränderte Ernährungsgewohnheiten ein, die Politik fürchtete aber regionalen Widerstand gegen die kulturell und religiös begründeten Ernährungsgewohnheiten und eine Einmischung von außen.[10] Aber ebenso hielt das medizinische Establishment an der bereits vor 1905 vorherrschenden Thesen einer Lebensmittelvergiftung als Ursache noch fest. [10] Wichtige Vertreter wie J. W. D. Megaw vom Indian Medical Service und Chief Surgeon in Madras und Punjab hielten die Reismühlen für einen Fortschritt und sah einen engen Zusammenhang zwischen der Monsunfeuchte und dem Ausfkommen von Beriberi.[10] Ebenso wollten die Regierungen den lukrativen Reishandel nicht begrenzen.[10] Die indische Öffentlichkeit begann erst in den 1940er Jahren, sich mit Fragen der öffentlichen Ernährung intensiver zu beschäftigen. Beriberi wurde zu einem wichtigen Thema in Zeitungen und Medien. Erst in den 1960er Jahren wurde das massenhafte Auftreten reduziert und kam in den 1980er Jahren bis auf wenige Ausnahmen kaum noch vor.[10]

Neuere Fälle

Säuglingsberiberi tritt beim Stillen durch Mütter mit Thiamin-Mangelversorgung auf.[20] Bekannt wurde ein Fall in Israel, wo 2003 Beriberi bei Säuglingen festgestellt wurde. Die Babys waren mit einer Ersatzmilch aus Sojaeiweiß gefüttert worden. Wegen eines Herstellungsfehlers war diese Nahrung ohne Vitamin-B1-Zusatz hergestellt. Drei Säuglinge starben, mehrere andere erlitten schwere Gesundheitsschäden.[21]

Im Juli 2009 kam es zu einem Ausbruch der Krankheit in der nassen Form bei einigen Soldaten der Mission der Afrikanischen Union in Somalia in Mogadischu. Diese hatten aufgrund des Misstrauens gegenüber der lokalen Umgebung nur die einseitige Truppenverpflegung zu sich genommen und waren fast täglich unter Feuer gewesen. Die Beriberisymptome konnten mit gespritzten Thiamingaben in kürzester Zeit beseitigt werden. [22]

Auch nach 1905 wurden vereinzelt, etwa in Japan und Brasilien Ausbrüche von Beriberi über verschimmelten Reis und dabei entstandenes Citreoviridin erklärt. 2010 kam es zu Beriberi in Zusammenhang mit Reis extrem schlechter Qualität von Subsistenzbauern - die von einigen Forschern festgestellten Schimmelbildung wurde nicht generell bestätigt.[6]

Siehe auch

- Thiaminmangel-Enzephalopathie der Katze

- Zerebrokortikalnekrose bei Wiederkäuern

- Wernicke-Enzephalopathie

- Chastek-Paralyse

- Thiaminase

- Parboilingverfahren

Weblinks

- Deutsches Koloniallexikon von 1920

- Kenneth Carpenter, Beriberi, White Rice, and Vitamin B: A Disease, a Cause, and a Cure

- Artikel zu Beriberi aus dem Lexikon der populären Ernährungsirrtümer von Udo Pollmer und Susanne Warmuth, in dem behauptet wird, Vitamin-B1-Mangel wäre nicht alleinige Ursache von Beriberi

Einzelnachweise

- ↑ a b Pediatric Beriberi. medscape.com, 16. April 2012, abgerufen am 3. Juni 2012.

- ↑ führte zu Schwierigkeiten bei der Einführung von Goldener Reis, nicht zu verwechseln

- ↑ a b c J. W. Bennett, M. Klich: Mycotoxins. In: Clin Microbiol Rev. 2003 July; 16(3), S. 497–516, wörtlich: The yellow rice toxins (citrinin, citreoviridin, luteoskyrin, rugulosin, rubroskyrin, and related compounds) are believed to have exacerbated Shoshin-kakke, a particularly malignant form of beriberi seen in Japan in the early 20th century (222)

- ↑ Citreoviridin. In: W. H. Holzapfel, Jürgen Baumgart, Hanns K Frank: Lexikon Lebensmittel-mikrobiologie und -hygiene. Behr, Hamburg 2004, ISBN 3-89947-048-6.

- ↑ Florian von Heintze: Das große Volks-Lexikon – Pflanzen und Umwelt. Lexikoninstitut Bertelsmann, 2006, ISBN 3-577-07555-4, S. 101.

- ↑ a b Helena Cristina Alves Vieira Lima, Eucilene Alves Santana Porto, José Ricardo Pio Marins, Rejane Maria Alves, Rosângela Rosa Machado: Outbreak of beriberi in the state of Maranhão, Brazil: revisiting the mycotoxin aetiologic hypothesis. In: Tropical Doctor. Band 40, Nr. 2, 1. April 2010, ISSN 0049-4755, S. 95–97, doi:10.1258/td.2009.090439, PMID 20305104 (sagepub.com [abgerufen am 25. September 2015]).

- ↑ Klaus Pietrzik, Ines Golly, Dieter Loew: Handbuch Vitamine: für Prophylaxe, Therapie und Beratung ; 94 Tabellen. ISBN 3-437-55361-5, S. 47 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Vitamine ( vom 19. Oktober 2008 im Internet Archive) in Meyers Online-Lexikon

- ↑ Beriberi. faqs.org, abgerufen am 3. Juni 2012.

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q DAVID ARNOLD: British India and the “Beriberi Problem”, 1798–1942. In: Medical History. Band 54, Nr. 3, 1. Juli 2010, ISSN 0025-7273, S. 295–314, PMID 20592882, PMC 2889456 (freier Volltext) – (nih.gov [abgerufen am 25. September 2015]).

- ↑ a b Julius Friedenwald, John Ruhrah: Diet in Health and Disease. W.B. Saunders, Philadelphia 1905.

- ↑ Kenneth John Carpenter: Beriberi, White Rice, and Vitamin B: A Disease, a Cause, and a Cure, University of California Press, 2000

- ↑ Alexander R. Bay: Beriberi in Modern Japan: The Making of a National Disease University Rochester Press, 2012

- ↑ Morris Low: Building a Modern Japan: Science, Technology, and Medicine in the Meiji Era and Beyond. Palgrave Macmillan, 2005, ISBN 1-4039-6832-2.

- ↑ a b Yoshinori Itokawa: Kanehiro Takaki (1849–1920) A Biographical Sketch. In: The Journal of Nutrition. Band 106, Nr. 5, 1976, ISSN 1541-6100, S. 581–588 (online auf: jn.nutrition.org [abgerufen am 3. Juni 2012]).

- ↑ Eine späte Wiederaufnahme der 'deutschen Schule', eine alternative Deutung Beriberis als Schimmelpilzvergiftung findet sich bei dem Ernährungsjournalisten Udo Pollmer wie auch Ramsay Tainsh, letzter in Ramsay Tainsh: Beriberi and Mycotoxicosis: An historical account. In: International Journal of Environmental Studies. Volume 19, Issue 3 & 4 September 1982, S. 205–207, dies aber im Widerspruch zur medizinischen Fachliteratur zum Thema

- ↑ A. Hawk: The great disease enemy, Kak'ke (beriberi) and the Imperial Japanese Army. In: Mil Med. Band 171, Nr. 4, 2006, S. 333–339, PMID 16673750 (online auf: web.archive.org).

- ↑ a b c The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1929. nobelprize.org, abgerufen am 3. Juni 2012.

- ↑ a b Kenneth J. Carpenter, Barbara Sutherland: Eijkman's Contribution to the Discovery of Vitamins. In: Journal of Nutrition. Vol. 125 No. 2. Februar 1995, S. 155–163.

- ↑ Michael J. Lentze, Franz J. Schulte, Jürgen Schaub, Jürgen Spranger: Pädiatrie. Grundlagen und Praxis 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Springer, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-71895-6, S. 25.

- ↑ Petra Ahne, Petra Wache, Lilo Berg: Kunstmilch mit Risiko, BABYKOST – Die deutsche Firma Humana hat bei der Herstellung von koscherer Sojamilch massive Fehler begangen. In Israel starben deswegen zwei Kinder. In: Berliner Zeitung. 12. November 2003.

- ↑ John T. Watson, Hassan El Bushra, Emmaculate J. Lebo, Godfrey Bwire, James Kiyengo: Outbreak of Beriberi among African Union Troops in Mogadishu, Somalia. In: PLoS ONE. Band 6, Nr. 12, 21. Dezember 2011, S. e28345, doi:10.1371/journal.pone.0028345, PMID 22205947, PMC 3244391 (freier Volltext) – (doi.org [abgerufen am 26. September 2015]).