„Neuro-Linguistisches Programmieren“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

Änderung 205643433 von Jostes rückgängig gemacht; Websitespam Markierung: Rückgängigmachung |

In den letzten Jahren hat sich NLP insbesondere durch die Forschungen von Dr. Lucas Derks die qualitative Nachweisbarkeit insbesondere der Methoden im mentalen Raum erheblich verbessert. Aktuell spricht man deswegen von der 4. Stufe des NLP, die weit über die Methoden der Gründer hinaus geht und zunehmend über die Neurologische Forschung in ihrer Wirksamkeit nweisbar wird. Markierungen: Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung |

||

| Zeile 6: | Zeile 6: | ||

NLP wurde von [[Richard Bandler]] und [[John Grinder]] in den 1970er Jahren innerhalb des [[Human Potential Movement]]s entwickelt. Sie definierten NLP als „das Studium über die Struktur subjektiver Erfahrung“. Ursprüngliches Ziel der NLP-Entwickler war es, die Wirkfaktoren erfolgreicher Therapie herauszufinden und an andere weitervermitteln zu können. Sie vermuteten, dass es sich bei den Wirkfaktoren vor allem um die kommunikativen Fähigkeiten und Verhaltensweisen der Therapeuten selbst handelt und nicht primär um die gewählte fachliche Ausrichtung.<ref name="WALKER1996">Nach {{Literatur |Autor=Wolfgang Walker |Titel=Abenteuer Kommunikation. Bateson, Perls, Satir, Erickson und die Anfänge des Neurolinguistischen Programmierens (NLP) |Verlag=Klett-Cotta |Ort=Stuttgart |Datum=1996 |ISBN=978-3-608-91976-9 |Seiten=249 |Fundstelle=Fußnote 351 |Kommentar=6. Auflage. 2014}} Walker fasst zusammen aus: {{Literatur |Autor=Rupprecht Weerth |Titel=NLP & Imagination. Grundannahmen, Methoden, Möglichkeiten und Grenzen |Verlag=Junfermann |Ort=Paderborn |Datum=1992 |ISBN=3-87387-078-9 |Seiten=7 f.}}</ref> |

NLP wurde von [[Richard Bandler]] und [[John Grinder]] in den 1970er Jahren innerhalb des [[Human Potential Movement]]s entwickelt. Sie definierten NLP als „das Studium über die Struktur subjektiver Erfahrung“. Ursprüngliches Ziel der NLP-Entwickler war es, die Wirkfaktoren erfolgreicher Therapie herauszufinden und an andere weitervermitteln zu können. Sie vermuteten, dass es sich bei den Wirkfaktoren vor allem um die kommunikativen Fähigkeiten und Verhaltensweisen der Therapeuten selbst handelt und nicht primär um die gewählte fachliche Ausrichtung.<ref name="WALKER1996">Nach {{Literatur |Autor=Wolfgang Walker |Titel=Abenteuer Kommunikation. Bateson, Perls, Satir, Erickson und die Anfänge des Neurolinguistischen Programmierens (NLP) |Verlag=Klett-Cotta |Ort=Stuttgart |Datum=1996 |ISBN=978-3-608-91976-9 |Seiten=249 |Fundstelle=Fußnote 351 |Kommentar=6. Auflage. 2014}} Walker fasst zusammen aus: {{Literatur |Autor=Rupprecht Weerth |Titel=NLP & Imagination. Grundannahmen, Methoden, Möglichkeiten und Grenzen |Verlag=Junfermann |Ort=Paderborn |Datum=1992 |ISBN=3-87387-078-9 |Seiten=7 f.}}</ref> |

||

Über die Arbeiten von [[Lucas Derks|Dr. Lucas Derks]] wurde im Rahmen qualitativer Forschung zur Psychologie des mentalen Raumes (Mental Space Psychology - MSP -<ref name=":1">{{Literatur |Autor=Dr. Lucas Derks |Titel=Mental Space Psychology - MSP - Raum ist das primäre Organisationsprinzip unseres Gehirns |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage= |Verlag=KDP |Ort=Nijmegen |Datum=2020 |ISBN=9798645883423 |Seiten=456}}</ref>) nachgewiesen, warum NLP an welchen Stellen so wirksam ist. |

|||

NLP konnte seine Wirksamkeit wissenschaftlich bisher nicht nachweisen<ref name="WITKOWSKI2012">{{Literatur |Autor=Thomas Witkowski |Titel=A review of research findings on Neuro-Linguistic Programming |Sammelwerk=The Scientific Review of Mental Health Practice |Band=9 |Nummer=1 |Datum=2012 |Seiten=29–40 |Online=[http://tomaszwitkowski.pl/attachments/File/Tomasz_Witkowski_-_A_Review.pdf tomaszwitkowski.pl] |Format=PDF |KBytes=10800 |Abruf=2015-12-04 }} {{Webarchiv|url=http://tomaszwitkowski.pl/attachments/File/Tomasz_Witkowski_-_A_Review.pdf |wayback=20160304065530 |text=tomaszwitkowski.pl |archiv-bot=2019-05-03 18:17:29 InternetArchiveBot }}</ref><ref name="STURT2012">{{Literatur |Autor=Jackie Sturt, Saima Ali, Wendy Robertson, David Metcalfe, Amy Grove, Claire Bourne, Chris Bridle |Titel=Neurolinguistic programming: A systematic review of the effects on health outcomes |Sammelwerk=British Journal of General Practice |Band=62 |Nummer=604 |Datum=2012-11 |Seiten=e757-e764 |DOI=10.3399/bjgp12X658287 |PMC=3481516 |PMID=23211179}}</ref><ref name="SHARPLEY1987">{{Literatur |Autor=Christopher F. Sharpley |Titel=Research Findings on Neurolinguistic Programming: Nonsupportive Data or an Untestable Theory? |Sammelwerk=Journal of Counseling Psychology |Band=34 |Nummer=1 |Datum=1987 |Seiten=103–107 |DOI=10.1037/0022-0167.34.1.103}}</ref><ref name="WITKOWSKI2010">{{Literatur |Autor=Tomasz Witkowski |Titel=Thirty-Five Years of Research on Neuro-Linguistic Programming. NLP Research Data Base. State of the Art or Pseudoscientific Decoration? |Sammelwerk=Polish Psychological Bulletin |Band=41 |Nummer=2 |Datum=2010 |Seiten=58–66 |Online=[http://ppb.czasopisma.pan.pl/images/data/ppb/wydania/vol_41_2/03_Thirty-Five_Years_of_Research_on_Neuro-Linguisti.pdf czasopisma.pan.pl] |Format=PDF |KBytes=800 |DOI=10.2478/v10059-010-0008-0 |Abruf=2014-10-07}}</ref><ref name="WISEMAN2012">{{Literatur |Autor=Richard Wiseman, Caroline Watt, Leanne ten Brinke, Stephen Porter, Sara-Louise Couper, Calum Rankin |Titel=The eyes don’t have it: Lie detection and Neuro-Linguistic Programming |Sammelwerk=PLoS One |Band=7 |Nummer=7 |Datum=2012-07 |Seiten=e40259 |DOI=10.1371/journal.pone.0040259 |PMC=3394779 |PMID=22808128}}</ref> und wird vielfach als unwissenschaftlich abgelehnt.<ref name="CAREY2010">{{Literatur |Autor=John Carey, Richard Churches, Geraldine Hutchinson, Jeff Jones, Paul Tosey |Titel=Neuro-linguistic programming and learning: Teacher case studies on the impact of NLP in education |Verlag=CfBT Education Trust |Ort=Reading |Datum= |ISBN=1-907496-11-4}}</ref><ref name="STOLZNOW2010">{{Literatur |Autor=Karen Stolznow |Titel=Bad Language. Not-so Linguistic Programming |Sammelwerk=Skeptic |Band=15 |Nummer=4 |Datum=2010 |Seiten=7}}</ref><ref name="BEYERSTEIN1990">{{Literatur |Autor=Barry L. Beyerstein |Titel=Brainscams: Neuromythologies of the New Age |Sammelwerk=International Journal of Mental Health |Band=19 |Nummer=3 |Datum=1990 |ISSN=0020-7411 |Seiten=27–36}}</ref> |

|||

Es lassen sich grob vier Stufen des NLP unterscheiden: |

|||

# [[Richard Bandler|Richard Bändler]] und [[John Grinder]]: Verhaltensbasierte Veränderungen |

|||

# [[Robert Dilts]]: Tiefergehende Veränderungen auf der Ebene der Glaubenssätze und der Submodalitäten der Wahrnehmung (Feineinstellung der sinnlichen Wahrnehmungsfilter). Zu seinen großen Entdeckungen gehören auch die "Logischen Ebenen der Wahrnehmung". Diese werden heute zunehmend die "Neurobiologischen Ebenen<ref>{{Literatur |Autor=Ekkehart Padberg |Titel=Management by Excellence |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage=1 |Verlag=Gabler |Ort=Wiesbaden |Datum= |ISBN=9783834920607 |Seiten=224}}</ref>" genannt, da dies wesentlich besser die Kongruenz zum Ausdruck bringt, die mit dem Erleben dieser Ebenen verbunden ist. |

|||

# [[Robert Dilts]], [[Gundl Kutschera]], [[Insa Sparrer]], [[Matthias Varga von Kibéd|Mathias Varga von Kibed]]: Über die Einbeziehung des systemischen Umfeldes wurden auch zahlreiche tiefenpsychologische Phänomen erklärbar und heilbar. |

|||

# [[Lucas Derks]]: Beginnend mit dem Sozialen Panorama<ref>{{Literatur |Autor=Lucas Derks |Titel=Das Spiel sozialer Beziehungen |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage=4 |Verlag=Klett-Cotta |Ort= |Datum=15.09.2018 |ISBN=978-3-608-96408-0 |Seiten=348}}</ref> (1996) entstand zusammen mit [[Walter Ötsch]] und Wolfgang Walker die Psychologie des mentalen Raumes<ref>{{Literatur |Autor=Dr. Lucas Derks |Titel=Mental Space Psychology - MSP - Raum ist das primäre Organisationsprinzip unseres Gehirns |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage=1 |Verlag=KDP |Ort=Nijmegen |Datum=2020 |ISBN=9798645883423 |Seiten=456}}</ref>. Diese zeigt heute wie sehr Raum das primäre Organisationsprinzip unseres Gehirns ist. Mit diesen Erkenntnissen ist es heute möglich viele tiefenpsychologische Phänomene wie Traumata und mittelschwere Depressionen zu behandeln. |

|||

== Geschichte des NLP == |

== Geschichte des NLP == |

||

| Zeile 13: | Zeile 20: | ||

In den ersten Jahren interessierten sich Bandler und Grinder insbesondere für diese oben genannten außergewöhnlich erfolgreichen Therapeuten unterschiedlicher Ausrichtung und versuchten herauszufinden, welche Vorgehensweisen sie in ihren Therapiegebieten so erfolgreich sein ließ. Bandler und Grinder analysierten die Sprache und die Körpersprache dieser drei Therapeuten und versuchten, aus deren Vorgehen bestimmte Interventionstechniken herauszufiltern, die zusammen mit Erkenntnissen aus der [[Linguistik]] zum Grundstock der ersten NLP-Schule wurden. Ein eindeutig festgeschriebenes theoretisches Gerüst fehlt dem NLP jedoch.<ref name="DRUCKMAN1988">{{Literatur |Autor=Daniel Druckman, John A Swets |Titel=Enhancing Human Performance. Issues, Theories, and Techniques |Verlag=National Academy Press |Ort=Washington D.C. |Datum=1988 |ISBN=978-0-309-07465-0}}</ref> Erste Berichte wurden in zwei Büchern Mitte der 1970er Jahre bekannt.<ref name="BANDLER1981" /><ref name="BANDLER1996">{{Literatur |Autor=Richard Bandler, John Grinder |Titel=Patterns. Muster der hypnotischen Techniken Milton H. Ericksons |Verlag=Junfermann |Ort=Paderborn |Datum=1996 |Originaltitel=Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D.|Band=Band I |Originaljahr=1975}}</ref> Bandler und Grinder kamen zunächst zur Entwicklung des PRS-Konzepts (von Preferred Representational System), das davon ausgeht, dass Menschen, individuell unterschiedlich, vorrangig über bestimmte Sinneswahrnehmung die Umwelt wahrnehmen. Im Jahre 1976 folgte aus der Analyse der Sprachstrukturen von Perls und Satir das Meta-Modell des NLP. Das Meta-Modell versteht sich als Sprachmodell, mit dem im NLP-Sinne Informationen über Gedankenmodelle des Kommunikationspartners gesammelt und ausgewertet werden und das zwischen einer Oberflächen- und einer Tiefenstruktur menschlicher Kommunikation unterscheidet. 1979 folgte aus der Beobachtung des Hypnotherapeuten Erickson das [[Milton-Modell]]. Später kamen Untersuchungen an herausragenden Künstlern, Managern, Verkäufern, Pädagogen u. a. hinzu und erweiterten das NLP-Methodenbündel. |

In den ersten Jahren interessierten sich Bandler und Grinder insbesondere für diese oben genannten außergewöhnlich erfolgreichen Therapeuten unterschiedlicher Ausrichtung und versuchten herauszufinden, welche Vorgehensweisen sie in ihren Therapiegebieten so erfolgreich sein ließ. Bandler und Grinder analysierten die Sprache und die Körpersprache dieser drei Therapeuten und versuchten, aus deren Vorgehen bestimmte Interventionstechniken herauszufiltern, die zusammen mit Erkenntnissen aus der [[Linguistik]] zum Grundstock der ersten NLP-Schule wurden. Ein eindeutig festgeschriebenes theoretisches Gerüst fehlt dem NLP jedoch.<ref name="DRUCKMAN1988">{{Literatur |Autor=Daniel Druckman, John A Swets |Titel=Enhancing Human Performance. Issues, Theories, and Techniques |Verlag=National Academy Press |Ort=Washington D.C. |Datum=1988 |ISBN=978-0-309-07465-0}}</ref> Erste Berichte wurden in zwei Büchern Mitte der 1970er Jahre bekannt.<ref name="BANDLER1981" /><ref name="BANDLER1996">{{Literatur |Autor=Richard Bandler, John Grinder |Titel=Patterns. Muster der hypnotischen Techniken Milton H. Ericksons |Verlag=Junfermann |Ort=Paderborn |Datum=1996 |Originaltitel=Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D.|Band=Band I |Originaljahr=1975}}</ref> Bandler und Grinder kamen zunächst zur Entwicklung des PRS-Konzepts (von Preferred Representational System), das davon ausgeht, dass Menschen, individuell unterschiedlich, vorrangig über bestimmte Sinneswahrnehmung die Umwelt wahrnehmen. Im Jahre 1976 folgte aus der Analyse der Sprachstrukturen von Perls und Satir das Meta-Modell des NLP. Das Meta-Modell versteht sich als Sprachmodell, mit dem im NLP-Sinne Informationen über Gedankenmodelle des Kommunikationspartners gesammelt und ausgewertet werden und das zwischen einer Oberflächen- und einer Tiefenstruktur menschlicher Kommunikation unterscheidet. 1979 folgte aus der Beobachtung des Hypnotherapeuten Erickson das [[Milton-Modell]]. Später kamen Untersuchungen an herausragenden Künstlern, Managern, Verkäufern, Pädagogen u. a. hinzu und erweiterten das NLP-Methodenbündel. |

||

NLP vereinte zunächst verschiedene psychotherapeutische Ansätze, u. a. aus der [[Hypnotherapie]], [[Familientherapie]] und [[Gestalttherapie]] zu ziel- und lösungsorientierten Verfahren der Therapie sowie anderer Bereiche der Kommunikation (z. B. [[Coaching]], Managementtechniken). Dagegen verstehen viele spätere Vertreter NLP nur noch als ein Modell der zwischenmenschlichen Kommunikation und Sammlung unterschiedlicher psychologischer Verfahren und Modelle, die zu einer effizienteren zwischenmenschlichen Kommunikation und Einflussnahme führen sollen.<ref name="DRUCKMAN1988" /> Sie reduzieren NLP damit auf seine Technologie und lassen seine [[Erkenntnistheorie|epistemologischen]] und methodologischen Grundlagen außer Acht. Der Großteil der Untersuchungen fand in den frühen 80er Jahren statt.<ref name="SHARPLEY1987" /> In neuerer Zeit entstand an der University of Surrey ein Projekt „NLP and Learning“. |

NLP vereinte zunächst verschiedene psychotherapeutische Ansätze, u. a. aus der [[Hypnotherapie]], [[Familientherapie]] und [[Gestalttherapie]] zu ziel- und lösungsorientierten Verfahren der Therapie sowie anderer Bereiche der Kommunikation (z. B. [[Coaching]], Managementtechniken). Dagegen verstehen viele spätere Vertreter NLP nur noch als ein Modell der zwischenmenschlichen Kommunikation und Sammlung unterschiedlicher psychologischer Verfahren und Modelle, die zu einer effizienteren zwischenmenschlichen Kommunikation und Einflussnahme führen sollen.<ref name="DRUCKMAN1988" /> Sie reduzieren NLP damit auf seine Technologie und lassen seine [[Erkenntnistheorie|epistemologischen]] und methodologischen Grundlagen außer Acht. Der Großteil der Untersuchungen fand in den frühen 80er Jahren statt.<ref name="SHARPLEY1987">{{Literatur |Autor=Christopher F. Sharpley |Titel=Research Findings on Neurolinguistic Programming: Nonsupportive Data or an Untestable Theory? |Sammelwerk=Journal of Counseling Psychology |Band=34 |Nummer=1 |Datum=1987 |DOI=10.1037/0022-0167.34.1.103 |Seiten=103–107}}</ref> In neuerer Zeit entstand an der University of Surrey ein Projekt „NLP and Learning“. |

||

Die meisten NLP-Anwender und -Verbände betrachten dagegen NLP weder als Wissenschaft noch als eine Form der Psychotherapie, sondern als ein Modell menschlichen Lernens und menschlicher Kommunikation. Es gehört heute neben der [[Transaktionsanalyse]], dem [[Psychodrama]], der [[Themenzentrierte Interaktion|themenzentrierten Interaktion]] und einigen anderen Verfahren zu den am weitesten verbreiteten Methoden der Kommunikations- und Verhaltenstrainings auf dem Weiterbildungsmarkt. |

Die meisten NLP-Anwender und -Verbände betrachten dagegen NLP weder als Wissenschaft noch als eine Form der Psychotherapie, sondern als ein Modell menschlichen Lernens und menschlicher Kommunikation. Es gehört heute neben der [[Transaktionsanalyse]], dem [[Psychodrama]], der [[Themenzentrierte Interaktion|themenzentrierten Interaktion]] und einigen anderen Verfahren zu den am weitesten verbreiteten Methoden der Kommunikations- und Verhaltenstrainings auf dem Weiterbildungsmarkt. |

||

| Zeile 51: | Zeile 58: | ||

# Menschen treffen innerhalb ihres Modells von der Welt grundsätzlich die beste ihnen mögliche Wahl. |

# Menschen treffen innerhalb ihres Modells von der Welt grundsätzlich die beste ihnen mögliche Wahl. |

||

# Jedes Verhalten ist durch eine positive Absicht motiviert.<br />''Das Akzeptieren einer subjektiv positiven Absicht ignoriert nicht die möglichen Auswirkungen einer Handlung. Sie dient im beratenden Kontext dazu, ein negatives Selbstbild umzudeuten.'' |

# Jedes Verhalten ist durch eine positive Absicht motiviert.<br />''Das Akzeptieren einer subjektiv positiven Absicht ignoriert nicht die möglichen Auswirkungen einer Handlung. Sie dient im beratenden Kontext dazu, ein negatives Selbstbild umzudeuten.'' |

||

# Menschen haben alle Ressourcen in sich, die sie brauchen |

# Menschen haben alle Ressourcen in sich, die sie brauchen, um ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen und dieses zu ändern. |

||

# Der positive Wert eines Individuums bleibt konstant, aber die Angemessenheit des Verhaltens kann bezweifelt werden. |

# Der positive Wert eines Individuums bleibt konstant, aber die Angemessenheit des Verhaltens kann bezweifelt werden. |

||

# Es gibt in der Kommunikation keine Fehler oder Defizite. Alles ist [[Feedback (Gruppendynamik)|Feedback]].<br />''Durch diese Vorannahme wird der Weg zur verletzungsfreien Annahme von Kritik eröffnet. Einseitige Schuldzuweisungen sind auch nach [[Paul Watzlawick]] ([[Interdependenz]]) grundsätzlich falsch.'' |

# Es gibt in der Kommunikation keine Fehler oder Defizite. Alles ist [[Feedback (Gruppendynamik)|Feedback]].<br />''Durch diese Vorannahme wird der Weg zur verletzungsfreien Annahme von Kritik eröffnet. Einseitige Schuldzuweisungen sind auch nach [[Paul Watzlawick]] ([[Interdependenz]]) grundsätzlich falsch.'' |

||

| Zeile 62: | Zeile 69: | ||

=== Theoretischer Kontext === |

=== Theoretischer Kontext === |

||

NLP |

NLP basiert auf bestimmten [[wissenschaft]]lichen Theorien und Annahmen. U. a.: |

||

* Die auf [[William James]] zurückgehende Theorie der sinnesspezifischen Repräsentationssysteme als Grundbausteine der Informationsverarbeitung und des subjektiven Erlebens. |

* Die auf [[William James]] zurückgehende Theorie der sinnesspezifischen Repräsentationssysteme als Grundbausteine der Informationsverarbeitung und des subjektiven Erlebens. |

||

* Die [[Klassische Konditionierung]] ([[Iwan Petrowitsch Pawlow|Pawlow]]), im NLP Ankern genannt. |

* Die [[Klassische Konditionierung]] ([[Iwan Petrowitsch Pawlow|Pawlow]]), im NLP Ankern genannt. |

||

| Zeile 70: | Zeile 77: | ||

* Die aus der therapeutischen Arbeit von [[Fritz Perls]], [[Virginia Satir]] und [[Milton H. Erickson]] resultierende Grundannahme der Existenz funktionalautonomer Persönlichkeitsanteile mit bewussten und unbewussten Prozesskomponenten. |

* Die aus der therapeutischen Arbeit von [[Fritz Perls]], [[Virginia Satir]] und [[Milton H. Erickson]] resultierende Grundannahme der Existenz funktionalautonomer Persönlichkeitsanteile mit bewussten und unbewussten Prozesskomponenten. |

||

* Der Konstruktivismus als grundlegendes Weltbild im NLP, dass Wissen, Erkenntnisse, Zusammenhänge und Ideen vom Menschen konstruiert sind. |

* Der Konstruktivismus als grundlegendes Weltbild im NLP, dass Wissen, Erkenntnisse, Zusammenhänge und Ideen vom Menschen konstruiert sind. |

||

*Die Arbeiten von Dr. [[Lucas Derks]] zum Sozialen Panorama und der Mental Space Psychology - MSP -<ref>{{Literatur |Autor=Dr. Lucas Derks |Titel=Mental Space Psychology - MSP - Raum ist das primäre Organisationsprinzip unseres Gehirns |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage=1 |Verlag=KDP |Ort=Nijmegen |Datum=2020 |ISBN=9798645883423 |Seiten=456}}</ref> weisen bis auf die neurologische Ebene nach, warum NLP im mentalen Raum eine so hohe Wirksamkeit besitzt. |

|||

NLP integriert diese Methoden in ein eigenes Aussagen-Gebäude, ohne jedoch insgesamt den Anforderungen einer geschlossenen wissenschaftlichen Theorie zu genügen. Diese Entwicklung in der Geschichte von NLP vollzog sich abseits der Wissenschaft. |

NLP integriert diese Methoden in ein eigenes Aussagen-Gebäude, ohne jedoch insgesamt den Anforderungen einer geschlossenen wissenschaftlichen Theorie zu genügen. Diese Entwicklung in der Geschichte von NLP vollzog sich abseits der Wissenschaft. |

||

Aufgrund der Vielfalt der NLP-Formaten ist NLP anders als eine einzelne Methodik eine quantitative Forschung nur bedingt möglich. NLP ist daher eine Art "Werkzeugkoffer", der zahlreiche Methoden enthält, die je nach Symptom einzeln oder in Kombination Anwendung finden. Erst mir der Doktorarbeit von Dr. [[Lucas Derks]] wurde es im Rahmen einer umfassenden qualitativen Forschung möglich, die Wirksamkeit von NLP nachzuweisen. Hier zeigte sich auch, dass NLP insbesondere dort besonders wirksam ist, wo die Methoden und Techniken den mentalen Raum nutzen.<ref>{{Literatur |Autor=Dr. Lucas Derks |Titel=Mental Space Psychology - MSP - Raum ist das primäre Organisationsprinzip unseres Gehirns |Hrsg= |Sammelwerk= |Band= |Nummer= |Auflage=1 |Verlag=KDP |Ort=Nijmegen |Datum= |ISBN=9798645883423 |Seiten=456}}</ref> |

|||

Aufgrund der multimodalen Struktur (Methodensammlung aus ca. 30 NLP-Formaten) ist eine generalisierende wissenschaftliche Anerkennung des NLP als [[Kommunikationshilfe]] kaum möglich, obwohl einzelne Methoden aus anerkannten wissenschaftlichen Schulen entlehnt sind. Es gibt NLP-Anwender, die NLP als eine Art „Werkzeugkoffer“ betrachten, der die therapeutischen Möglichkeiten eines psychologischen Beraters erweitert. Eine wissenschaftliche Analyse von 315 Studien aus 35 Jahren empirischer NLP-Forschung belegt jedoch, dass die Wirksamkeit einiger dieser „Werkzeuge“ als widerlegt gilt.<ref name="WITKOWSKI2010" /> |

|||

Eine andere Herangehensweise will die [[Neuro-Linguistische Psychotherapie]] (NLPt) ermöglichen; ein jüngerer Zweig des NLP, der seit Anfang 2007 in [[Österreich]] als Psychotherapiemethode anerkannt ist. Mit der NLPt sollen die methodischen Mängel der allgemeinen NLP als Kommunikationspraxis überwunden und eine den Ansprüchen der therapeutischen Aufgabenstellung entsprechende Ausbildung mit wissenschaftlich anerkannten Standards innerhalb der Erweiterung konventioneller Verhaltenstherapie geprägt werden. Dies ist jedoch bisher nicht erfolgt. In Deutschland wird deshalb NLPt als Therapiemethode nicht anerkannt. |

|||

== NLP-Formate == |

== NLP-Formate == |

||

| Zeile 81: | Zeile 87: | ||

NLP verwendet so genannte „NLP-Formate“. Als „Format“ wird eine bestimmte Handlungsabfolge einer Sitzung oder eines Gespräches bezeichnet. Die einzelnen Interventionen eines Trainers sind innerhalb dieser Formate klar bestimmt. Einzelne Formate werden in Gruppen mit Hauptformaten zusammengefasst. |

NLP verwendet so genannte „NLP-Formate“. Als „Format“ wird eine bestimmte Handlungsabfolge einer Sitzung oder eines Gespräches bezeichnet. Die einzelnen Interventionen eines Trainers sind innerhalb dieser Formate klar bestimmt. Einzelne Formate werden in Gruppen mit Hauptformaten zusammengefasst. |

||

Allen Formaten ist gemeinsam, dass sie sich an der Stärkung von ''inneren Ressourcen'' orientieren, den Schwerpunkt in die Aufarbeitung der Vergangenheit des Klienten setzen, mit besonderem Augenmerk auf Veränderungsarbeit in den kritischen Bereichen (Interventionen, z. B. HistoryChange, Neuprägung). Ressourcenstärkung dient zur Überwindung von Problemen, Schwellenängsten, Blockaden oder Störungen. Ergänzend hierzu wird großer Wert auf eine humanistische Haltung des |

Allen Formaten ist gemeinsam, dass sie sich an der Stärkung von ''inneren Ressourcen'' orientieren, den Schwerpunkt in die Aufarbeitung der Vergangenheit des Klienten setzen, mit besonderem Augenmerk auf Veränderungsarbeit in den kritischen Bereichen (Interventionen, z. B. HistoryChange, Neuprägung). Ressourcenstärkung dient zur Überwindung von Problemen, Schwellenängsten, Blockaden oder Störungen. Ergänzend hierzu wird großer Wert auf eine humanistische Haltung des Coaches und Therapeuten in der Arbeit mit Klienten gelegt. Die eigentliche Arbeit in der Beratung läuft entlang klar vorgegebener Handlungs- und Gesprächsformeln ab. |

||

Der Klient kann mit Hilfe von NLP-Formaten auch in eine leichte [[Trance]] ( |

Der Klient kann mit Hilfe von NLP-Formaten auch in eine leichte [[Trance]] (Wach-Trance, in der der Klient voll handlungsfähig ist) geführt werden und in dieser Entspannung innere Bilder oder Gefühle betrachten. Das hängt vom Ziel der Intervention und von den vorhandenen Ressourcen der Beteiligten (Coach/Therapeut und Klient) ab. Die wichtigsten Bestandteile im laufenden Prozess ist das individuelle Erleben, das eine Verbindung zwischen dem körperlichen Erleben und dem kognitiven Geist ermöglicht. Gibt es im körperlichen Erleben ein klares erkennen einer Lösung, folgt bei der Überprüfung auch die Kognition, es sei denn es existiert ein höhenwertiges oder älteres Konzept, dass die Akzeptanz der Lösung verhindert. |

||

Viele NLP-Formate entstammen klassischen Therapieformen oder sind in jahrelanger Arbeit durch sog. ''Modellierung'' (auch ''Benchmark'' oder ''Kopieren'' genannt) entstanden. So gibt es Modelle zur positiven Umdeutung von Wahrnehmungen, zur Zielfindung, zum '''Ankern''', zur Veränderung von Submodalitäten (gedanklicher Muster zur Erinnerung von wichtigen Vorgängen) und Arbeit mit gegebenen bzw. projizierten Abläufen in der Gedankenwelt oder dem realen Erleben des Klienten sowie verschiedene Strategiemodelle, mit denen Benchmarking oder [[Ideenfindung]] erlernt werden. |

Viele NLP-Formate entstammen klassischen Therapieformen oder sind in jahrelanger Arbeit durch sog. ''Modellierung'' (auch ''Benchmark'' oder ''Kopieren'' genannt) entstanden. So gibt es Modelle zur positiven Umdeutung von Wahrnehmungen, zur Zielfindung, zum '''Ankern''', zur Veränderung von Submodalitäten (gedanklicher Muster zur Erinnerung von wichtigen Vorgängen) und Arbeit mit gegebenen bzw. projizierten Abläufen in der Gedankenwelt oder dem realen Erleben des Klienten sowie verschiedene Strategiemodelle, mit denen Benchmarking oder [[Ideenfindung]] erlernt werden. |

||

Andere Formate des NLP nutzen das Reframing oder die Konklusion [[Paradoxe Intervention|paradoxer Sichtweisen]], um den Klienten aus unangenehmen Sichtweisen heraus zu entwickeln. Grundlage des NLP ist die Annahme, dass hinter jedem Ergebnis eine (oft [[Das Unbewusste|unbewusste]]) Strategie steht, so dass auch einem „Misserfolg“ eine Planung zugrunde liegt. Diese so genannten „Meta-Programme“, von denen angenommen wird, dass sie die zum Teil unbewussten Entscheidungsprozesse begleiten, sollen mit Hilfe zumeist verhaltenstherapeutischer Interventionen gezielt verändert werden. Das Bewusstsein des Klienten soll dazu angeregt werden, auf der Basis von zuvor visualisierten oder beschriebenen Zielen auch neue Strategien zu entwickeln. Da diese sich nach R. Bandler im Denken, also im Gehirn abspielen, geht es nun darum, Menschen beizubringen, wie sie mit ihren vorhandenen Ressourcen neue, hilfreiche Verhaltensweisen entwickeln können. |

Andere Formate des NLP nutzen das Reframing oder die Konklusion [[Paradoxe Intervention|paradoxer Sichtweisen]], um den Klienten aus unangenehmen Sichtweisen heraus zu entwickeln. Grundlage des NLP ist die Annahme, dass hinter jedem Ergebnis eine (oft [[Das Unbewusste|unbewusste]]) Strategie steht, so dass auch einem „Misserfolg“ eine Planung zugrunde liegt. Diese so genannten „Meta-Programme“, von denen angenommen wird, dass sie die zum Teil unbewussten Entscheidungsprozesse begleiten, sollen mit Hilfe zumeist verhaltenstherapeutischer Interventionen gezielt verändert werden. Das Bewusstsein und das unbewusste des Klienten soll dazu angeregt werden, auf der Basis von zuvor visualisierten oder beschriebenen Zielen auch neue Strategien zu entwickeln. Da diese sich nach R. Bandler im Denken, also im Gehirn abspielen, geht es nun darum, Menschen beizubringen, wie sie mit ihren vorhandenen Ressourcen neue, hilfreiche Verhaltensweisen entwickeln können. |

||

Der Begriff „Programmieren“ versteht sich innerhalb des NLP nicht als manipulativ, da sämtliche Interventionen unter Abfrage der ethischen und moralischen Werte des Klienten abgestimmt werden. Diese sog. Programme sind die neurologischen Muster eines Menschen, mit denen er gelernt hat sein Welt zu erkennen und zu bewerten. Diese Zellanordnungen werden durch unsere bewussten und unbewussten Schlussfolgerungen gebildet und durch die Anlagerung von aktivierenden und hemmenden Neurotransmittern aufrecht erhalten. Veränderungen dieser Zellanordnungen (Programme) ist nur möglich, wenn wir durch persönliches erleben und erkennen zu einer höhenwertigen Erkenntnis gelangen, die nicht durch ältere Konzepte negiert wird. |

|||

Da unsere persönlichen Muster sehr stark von unserem [[Christian E. Elger|Belohnungssystem im Gehirn]] angetrieben werden, sind Menschen grundsätzlich dort anfällig für "Manipulationen", wo die Erwartung besteht, dass das Belohnungssystem angesprochen wird. Da dies allen seriös ausgebildeten Trainern des [[Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren|DVNLP]] bewusst ist, gibt es strenge [[Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren|Ethik-Richtlinien]] für alle Trainer, Lehrtrainer und Lehrcoaches. Aus diesem Grund gehört zu jedem Format und zu jedem Coaching ein sog. Ökocheck und Future Pace. Der Ökocheck fragt dabei ab, ob die gefundene Erkenntnis unter Einbeziehung der Konsequenzen in Ordnung ist. Der Future Pace ist ein Probehandeln in der Zukunft und fragt ab, ob die gefundene Lösung in vergleichbaren Situationen angemessen ist und wo diese nicht der Fall ist. |

|||

Um solche unbewussten Manipulationen, die etwa Ziel von Verkaufsgesprächen oder Verhandlungen sein könnten (siehe auch [[Verkaufspsychologie]]), versucht NLP durch [[Deutscher Verband für Neuro-Linguistisches Programmieren|ethische Standards]] zu vermeiden. Die Absicht besteht vielmehr darin, Klienten und Klientinnen zu helfen, sich gegenüber Programmen, die normalerweise unbewusst ablaufen, zu emanzipieren und damit ihre Lebensqualität zu steigern. |

|||

== Verfahren des NLP == |

== Verfahren des NLP == |

||

| Zeile 99: | Zeile 109: | ||

In vielen NLP-Methoden wird versucht, zunächst zum Gegenüber „einen Draht“, den [[Rapport (Psychologie)|Rapport]] herzustellen. Als Mittel dazu wird das [[Spiegelung (Psychologie)#Spiegeln in der klientenzentrierten Psychotherapie von Carl Rogers|Spiegeln (Pacing)]] verwendet, das dann ein [[Pacing and Leading|Führen (Leading)]] ermöglichen soll. |

In vielen NLP-Methoden wird versucht, zunächst zum Gegenüber „einen Draht“, den [[Rapport (Psychologie)|Rapport]] herzustellen. Als Mittel dazu wird das [[Spiegelung (Psychologie)#Spiegeln in der klientenzentrierten Psychotherapie von Carl Rogers|Spiegeln (Pacing)]] verwendet, das dann ein [[Pacing and Leading|Führen (Leading)]] ermöglichen soll. |

||

{{Siehe auch|Pacing and Leading}} |

{{Siehe auch|Pacing and Leading}} |

||

* '''Pacing''' (Anpassen, Mitgehen, „Spiegeln“) |

* '''Pacing''' (Anpassen, Mitgehen, „Spiegeln“) Im Kern geht es hier darum, sich auf die Welt des Kommunikationspartners einzulassen. Diese zu verstehen wird durch die körpersprachliche Spiegelung unter anderem in Tonfall, Lautstärke, Sprechtempo, Körperhaltung, Distanz, Direktheit des Auftretens) wesentlich vereinfacht. Dabei geht es nicht um ein Nachäffen der Körpersprache, sondern darum, dass über die Annäherung der Körpersprache unsere Spiegelneuronen dabei helfen die Bedeutung der gesprochenen Worte so zu verstehen, wie diese gemeint sind. Wird nur die Körpersprache nachgeahmt ohne die Bereitschaft den Kommunikationspartner zu verstehen, kann dies zu deutlichen negativen Reaktionen führen.<ref name="DORN1983">{{Literatur |Autor=Fred J. Dorn, Bradford I. Brunson, Mike Atwater |Titel=Assessment of primary representational systems with neurolinguistic programming: Examination of preliminary literature |Sammelwerk=American Mental Health Counselors Association Journal |Band=5 |Nummer=4 |Datum=1983 |Seiten=161–168}}</ref> |

||

*'''Rapport''' bezeichnet die Beziehung oder Verbindung zwischen den Kommunikationspartnern (vertrauensvolle Übereinstimmung). '''Rapport''' ist das Fundament für jede vertrauensvolle Beziehung und das Herzstück des '''NLP''' und eine wichtige Säule in jedem Coaching. Rapport ist das Geschenk, das der Kommunikationspartner dafür erhält, dass er sich auf die Welt des Anderen eingelassen hat. Wie tief dieser Rapport reicht, hängt vom Vertrauen ab, dass in der Beziehung entstanden ist. Wird dieser Rapport instabil, muss der Kommunikationspartner zurück in den Pacing-Prozess, um erneut einen Rapport aufzubauen. Rapport ist daher selbst in lang anhaltenden Beziehungen keine Konstante, sondern Bestandteil eines immer wieder neuen Abgleichs mit denm Kommunikationspartner. |

|||

* '''Leading''' (Führen) Bedeutet, diesem respektvoll Angebote zur Veränderung zu machen. Dieses Leading geht immer nur soweit wie es die Qualität des Rapports erlaubt. Bietet der Kommunikationspartner Dinge an, die im Rapport erlaubt sind, kommt es zu einem Rapportbruch und zu Abwehrreaktionen. Dieser Rapportbruch lässt sich nur durch ein erneutes Pacing heilen. Ob dies noch möglich ist, entscheidet der Kommunikationspartner durch seine Bereitschaft erneut Rapport zu gewähren. |

|||

* '''Leading''' (Führen) hingegen eröffnet neue körpersprachliche oder tonale Signale, um im Gespräch die Führung zu übernehmen. Dies muss nicht im selben Augenblick wie beim Gegenüber geschehen, sondern kann auch zeitversetzt ablaufen und sollte sich im Gespräch mit Pacing abwechseln. Leading kann eine manipulative Zielsetzung haben (beispielsweise im Verkaufstraining), oder aber das Ziel verfolgen, in einem beratenden oder therapeutischen Setting den Klienten zu einem anderen Umgang mit seiner Problematik zu führen. |

|||

=== Vorgehen === |

=== Vorgehen === |

||

| Zeile 108: | Zeile 119: | ||

NLP nimmt für sich in Anspruch, umfassend anwendbare Werkzeuge für die unterschiedlichsten Probleme zur Verfügung zu stellen. |

NLP nimmt für sich in Anspruch, umfassend anwendbare Werkzeuge für die unterschiedlichsten Probleme zur Verfügung zu stellen. |

||

Das konkrete Vorgehen ist |

Das konkrete Vorgehen ist nicht standardisiert, da sich die Anwendung der jeweiligen Methoden und Formate aus der Symptomatik der Klienten ableiten. Abhängig von den jeweiligen äußeren Rahmenbedingungen (Setting), in denen NLP verwendet wird, werden Kommunikationsstrategien, Suggestionstechniken, Motivationstechniken oder die so genannten NLP-Formate angewendet oder gelehrt. |

||

Als Grundannahme dient die Auffassung, dass es ein sogenanntes „subjektives Wahrheitsempfinden“ gibt. |

Als Grundannahme dient die Auffassung, dass es ein sogenanntes „subjektives Wahrheitsempfinden“ gibt. Auf Basis des Körpergefühls, der bildlichen Gedanken und des inneren sprachlichen Ausdrucks eines Menschen entstehen gedankliche Abbilder, sogenannte [[Kognitive Karte|innere Landkarten]]. Nach Auffassung des NLP ist das „subjektive Wahrheitsempfinden“ ein Ausdruck dieser inneren Modelle und hilft einem Menschen, sich sozial zu orientieren. |

||

Auf Basis des Körpergefühls, der bildlichen Gedanken und des inneren sprachlichen Ausdrucks eines Menschen entstehen gedankliche Abbilder, sogenannte [[Kognitive Karte|innere Landkarten]]. Nach Auffassung des NLP ist das „subjektive Wahrheitsempfinden“ ein Ausdruck dieser inneren Modelle und hilft einem Menschen, sich sozial zu orientieren. |

|||

Ausgangspunkt für eine NLP-Anwendung ist die innere Landkarte eines [[Klient]]en. Der Klient wird vom NLP- |

Ausgangspunkt für eine NLP-Anwendung ist die innere Landkarte eines [[Klient]]en. Der Klient wird vom NLP-Coach für die eigene Problemwahrnehmung (in dieser Landkarte) sensibilisiert. Mit Hilfe der NLP-Formate soll diese Problemwahrnehmung beim Klienten verändert werden und neue Verhaltens-Strategien entwickelt werden. Die spezifischen NLP-Kommunikationsmittel, insbesondere Pacing, Rapport und Leading, setzt der NLP-Coach ein, um dem Klienten durch die Schritte der NLP-Formate zu leiten. |

||

In der Regel wird der Klient angeleitet, sich die Inhalte seiner inneren Bilder bewusst zu machen. Diese Bilder werden u. a. nach der Art der Sinneswahrnehmung ([[Sehen]], [[Hören]], [[Riechen]], [[Schmecken]] und [[Haptische Wahrnehmung|Fühlen]]) differenziert. Diese verschiedenen Sinneswahrnehmungen werden „[[Sinnesmodalität]]en“ genannt, die Unterteilung derselben wird als [[Submodalität]] bezeichnet. Der Klient soll befähigt werden, den emotionalen Gehalt seiner inneren Bilder durch die Veränderung der Submodalitäten gezielt zu verändern. Dabei soll der Klient zu einer selbstbestimmten Lösung kommen. Der Berater versucht durch die Anwendung geeigneter NLP-Formate dafür den richtigen Rahmen zu liefern. |

In der Regel wird der Klient angeleitet, sich die Inhalte seiner inneren Bilder bewusst zu machen. Diese Bilder werden u. a. nach der Art der Sinneswahrnehmung ([[Sehen]], [[Hören]], [[Riechen]], [[Schmecken]] und [[Haptische Wahrnehmung|Fühlen]]) differenziert. Diese verschiedenen Sinneswahrnehmungen werden „[[Sinnesmodalität]]en“ genannt, die Unterteilung derselben wird als [[Submodalität]] bezeichnet. Der Klient soll befähigt werden, den emotionalen Gehalt seiner inneren Bilder durch die Veränderung der Submodalitäten gezielt zu verändern. Dabei soll der Klient zu einer selbstbestimmten Lösung kommen. Der Berater versucht durch die Anwendung geeigneter NLP-Formate dafür den richtigen Rahmen zu liefern. |

||

| Zeile 132: | Zeile 142: | ||

[[Datei:Augenmuster im NLP.tiff|mini|300px|NLP verbindet Augenbewegungen mit inneren Vorgängen]] |

[[Datei:Augenmuster im NLP.tiff|mini|300px|NLP verbindet Augenbewegungen mit inneren Vorgängen]] |

||

NLP vertritt die [[These]], dass Augenbewegungen |

NLP vertritt die [[These]], dass Augenbewegungen Zugangshinweise sind, über die sich erkennen lässt, in welchem Wahrnehmungskanal ein Mensch gerade unterwegs ist. Ursprüngliche Annahmen, dass sich hieraus der kognitive Stil eines Menschen ableiten lasse sind nicht nachgewiesen.<ref name="HEAP1989">{{Literatur |Autor=Michael Heap |Titel=Neurolinguistic programming: What is the evidence? |Hrsg=D. Waxman, D. Pedersen, I. Wilkie, P. Mellett |Sammelwerk=Hypnosis, The Fourth European Congress at Oxford |Verlag=Whurr Publishers |Ort=London |Datum=1989 |ISBN=978-1-870332-60-6 |Seiten=118–124}}</ref><ref name="KELLER1996">{{Literatur |Autor=Doris Keller, Dirk Revenstorf |Titel=Das Augenbewegungsmodell des NLP. Physiologische und kognitive Grundlagen |Sammelwerk=Hypnose und Kognition |Band=13 |Nummer=1+2 |Datum=1996 |Seiten=225–250}}</ref><ref name="THOMASON1980">{{Literatur |Autor=Timothy C. Thomason, Terry Arbuckle, Daniel Cady |Titel=Test of the eye-movement hypothesis of neurolingusitic programming |Sammelwerk=Perceptual and Motor Skills |Band=51 |Nummer=1 |Datum=1980 |DOI=10.2466/pms.1980.51.1.230 |Seiten=230}}</ref><ref>H. Francesconi, M. Francesconi: ''Augenbewegungen und funktionale Spezialisierung der Zentralhemisphären bei Normalprobanden.'' In: ''Zeitschrift für Klinische Psychologie.'' 13, Nr. 2, 1984, S. 111–123.</ref><ref>W. C. Coe, J. A. Scharcoff: ''An empirical evaluation of the neurolingusitic programming model.'' In: ''International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis.'' 33, Nr. 4, 1985, S. 310–318.</ref> Diese Augenbewegungen sind – gemäß NLP – nichtsteuerbare (=autonome) Augenbewegungen. NLP geht dabei von 6 unterschiedlichen Bewegungen aus (siehe Abbildung). Sie erleichtern es dem Menschen Erinnerungen abzurufen und visuelle auditive und emotionale Dinge im mentalen Raum zu kreieren. Dies ist notwendig, um erlebtes im mentalen Raum abzurufen und umgekehrt im mentalen Raum zu abzulegen<ref name=":1" />. |

||

== Ausbildung == |

== Ausbildung == |

||

| Zeile 141: | Zeile 151: | ||

* NLP-Master, auch NLP-Master-Practitioner genannt |

* NLP-Master, auch NLP-Master-Practitioner genannt |

||

* NLP-Coach, DVNLP |

* NLP-Coach, DVNLP |

||

*Master-Coach, DVNLP |

|||

* NLP-Trainer |

* NLP-Trainer, DVNLP |

||

*Lehrtrainer, DVNLP |

|||

*Lehrcoach, DVNLP |

|||

Manche Verbände unterscheiden zwischen Trainer (abgeschlossene Trainerausbildung) und Lehrtrainer (Zulassung, um NLP-Ausbildungen durchzuführen) oder zwischen Trainer (abgeschlossene Trainerausbildung) und Master Trainer (besonders erfahrener, kompetenter Trainer). |

Manche Verbände unterscheiden zwischen Trainer (abgeschlossene Trainerausbildung) und Lehrtrainer (Zulassung, um NLP-Ausbildungen durchzuführen) oder zwischen Trainer (abgeschlossene Trainerausbildung) und Master Trainer (besonders erfahrener, kompetenter Trainer). |

||

| Zeile 160: | Zeile 173: | ||

* Fortschritte und Erkenntnisse der modernen psychologischen Grundlagenforschung und insbesondere der Neuropsychologie blieben bei NLP unberücksichtigt.<ref name="VONBERGERN1997">{{Literatur |Autor=C. W. von Bergen, Barlow Soper Gary, T. Rosenthal, Lamar V. Wilkinson |Titel=Selected alternative training techniques in HRD |Sammelwerk=Human Resource Development Quarterly |Band=8 |Nummer=4 |Datum=1997 |Seiten=281–294 |DOI=10.1002/hrdq.3920080403}}</ref> |

* Fortschritte und Erkenntnisse der modernen psychologischen Grundlagenforschung und insbesondere der Neuropsychologie blieben bei NLP unberücksichtigt.<ref name="VONBERGERN1997">{{Literatur |Autor=C. W. von Bergen, Barlow Soper Gary, T. Rosenthal, Lamar V. Wilkinson |Titel=Selected alternative training techniques in HRD |Sammelwerk=Human Resource Development Quarterly |Band=8 |Nummer=4 |Datum=1997 |Seiten=281–294 |DOI=10.1002/hrdq.3920080403}}</ref> |

||

* NLP spiele im akademischen Lehrbetrieb keine Rolle. Es werde lediglich als Beispiel für eine Pseudowissenschaft herangezogen.<ref name="LUM2001">{{Literatur |Autor=Carmel Lum |Titel=Scientific Thinking in Speech and Language Therapy |Verlag=Psychology Press |Ort=Oxford |Datum=2001 |ISBN=0-8058-4029-X}}</ref><ref name="LILIENFELD2001">{{Literatur |Autor=Scott O. Lilienfeld, Jeffrey M. Lohr, Dean Morier |Titel=The Teaching of Courses in the Science and Pseudoscience of Psychology: Useful Resources |Sammelwerk=Teaching of Psychology |Band=28 |Nummer=3 |Datum=2001-07 |Seiten=182–191 |DOI=10.1207/S15328023TOP2803_03}}</ref><ref name="DUNN2008">{{Literatur |Autor=Dana S. Dunn, Jane S. Halonen, Randolph A. Smith |Titel=Teaching Critical Thinking in Psychology: A Handbook of Best Practices |Verlag=Wiley-Blackwell |Ort=Chichester |Datum=2008 |ISBN=1-4051-7403-X}}</ref> |

* NLP spiele im akademischen Lehrbetrieb keine Rolle. Es werde lediglich als Beispiel für eine Pseudowissenschaft herangezogen.<ref name="LUM2001">{{Literatur |Autor=Carmel Lum |Titel=Scientific Thinking in Speech and Language Therapy |Verlag=Psychology Press |Ort=Oxford |Datum=2001 |ISBN=0-8058-4029-X}}</ref><ref name="LILIENFELD2001">{{Literatur |Autor=Scott O. Lilienfeld, Jeffrey M. Lohr, Dean Morier |Titel=The Teaching of Courses in the Science and Pseudoscience of Psychology: Useful Resources |Sammelwerk=Teaching of Psychology |Band=28 |Nummer=3 |Datum=2001-07 |Seiten=182–191 |DOI=10.1207/S15328023TOP2803_03}}</ref><ref name="DUNN2008">{{Literatur |Autor=Dana S. Dunn, Jane S. Halonen, Randolph A. Smith |Titel=Teaching Critical Thinking in Psychology: A Handbook of Best Practices |Verlag=Wiley-Blackwell |Ort=Chichester |Datum=2008 |ISBN=1-4051-7403-X}}</ref> |

||

* Selbst die wenigen Studien zur Wirksamkeit von NLP bzw. Teilbereichen der NLP, die von Anhängern der NLP angeführt werden, haben überwiegend negative Ergebnisse.<ref name="FORSCHUNGSDATENBANK">[http://www.nlp.de/research Internationale NLP Forschungsdatenbank] (englisch)</ref><ref name="SHARPLEY1987" /><ref name="WITKOWSKI2010" /> Bei den wenigen Studien mit positivem Ausgang wird bemängelt, dass die meisten dieser Studien den Minimalanforderungen an einen Wirksamkeitsnachweis nicht genügen.<ref name="DRUCKMAN1988" /><ref name="BÖRDLEIN2001">{{Literatur |Autor=Christoph Bördlein |Titel=Das „Neurolinguistische Programmieren“ (NLP) – Hochwirksame Techniken oder haltlose Behauptungen? |Sammelwerk=Schulheft |Band=103 |Verlag=Verein der Förderer der Schulhefte |Ort=Wien |Datum= |ISBN=3-901655-23-9 |Seiten=117–129 |Online=[http://www.schulheft.at/fileadmin/1PDF/112-1/schulheft-103.pdf schulheft.at] |Format=PDF |KBytes= }} {{Webarchiv|url=http://www.schulheft.at/fileadmin/1PDF/112-1/schulheft-103.pdf |wayback=20131012051753 |text=schulheft.at |archiv-bot=2019-05-03 18:17:29 InternetArchiveBot }}</ref> |

* Selbst die wenigen Studien zur Wirksamkeit von NLP bzw. Teilbereichen der NLP, die von Anhängern der NLP angeführt werden, haben überwiegend negative Ergebnisse.<ref name="FORSCHUNGSDATENBANK">[http://www.nlp.de/research Internationale NLP Forschungsdatenbank] (englisch)</ref><ref name="SHARPLEY1987" /><ref name="WITKOWSKI2010">{{Literatur |Autor=Tomasz Witkowski |Titel=Thirty-Five Years of Research on Neuro-Linguistic Programming. NLP Research Data Base. State of the Art or Pseudoscientific Decoration? |Sammelwerk=Polish Psychological Bulletin |Band=41 |Nummer=2 |Datum=2010 |DOI=10.2478/v10059-010-0008-0 |Seiten=58–66 |Online=[http://ppb.czasopisma.pan.pl/images/data/ppb/wydania/vol_41_2/03_Thirty-Five_Years_of_Research_on_Neuro-Linguisti.pdf czasopisma.pan.pl] |Format=PDF |KBytes=800 |Abruf=2014-10-07}}</ref> Bei den wenigen Studien mit positivem Ausgang wird bemängelt, dass die meisten dieser Studien den Minimalanforderungen an einen Wirksamkeitsnachweis nicht genügen.<ref name="DRUCKMAN1988" /><ref name="BÖRDLEIN2001">{{Literatur |Autor=Christoph Bördlein |Titel=Das „Neurolinguistische Programmieren“ (NLP) – Hochwirksame Techniken oder haltlose Behauptungen? |Sammelwerk=Schulheft |Band=103 |Verlag=Verein der Förderer der Schulhefte |Ort=Wien |Datum= |ISBN=3-901655-23-9 |Seiten=117–129 |Online=[http://www.schulheft.at/fileadmin/1PDF/112-1/schulheft-103.pdf schulheft.at] |Format=PDF |KBytes= }} {{Webarchiv|url=http://www.schulheft.at/fileadmin/1PDF/112-1/schulheft-103.pdf |wayback=20131012051753 |text=schulheft.at |archiv-bot=2019-05-03 18:17:29 InternetArchiveBot }}</ref> |

||

* Kriterien, wie sie üblicherweise an Evaluationsstudien gestellt werden (Kontrolliertheit, [[Randomisierung]], Manualisierung, ansatzweise [[Blindstudie|Verblindung]] u. ä.), werden nur selten erfüllt. Insgesamt gesehen steht sowohl der Nachweis der Wirksamkeit von NLP als Ganzes als auch der Nachweis einzelner NLP-Methoden aus, soweit diese nicht einfach aus anderen Verfahren übernommen wurden. Nach Christopher Sharpley lässt sich auch ein Zusammenhang zwischen der Qualität der Studien und der Wahrscheinlichkeit eines für NLP positiven Ergebnisses feststellen (je schlechter die Qualität, desto wahrscheinlicher ein NLP bestätigendes Ergebnis), das Gleiche gilt für Studien, die nicht in Fachzeitschriften erschienen sind.<ref name="SHARPLEY1987" /> |

* Kriterien, wie sie üblicherweise an Evaluationsstudien gestellt werden (Kontrolliertheit, [[Randomisierung]], Manualisierung, ansatzweise [[Blindstudie|Verblindung]] u. ä.), werden nur selten erfüllt. Insgesamt gesehen steht sowohl der Nachweis der Wirksamkeit von NLP als Ganzes als auch der Nachweis einzelner NLP-Methoden aus, soweit diese nicht einfach aus anderen Verfahren übernommen wurden. Nach Christopher Sharpley lässt sich auch ein Zusammenhang zwischen der Qualität der Studien und der Wahrscheinlichkeit eines für NLP positiven Ergebnisses feststellen (je schlechter die Qualität, desto wahrscheinlicher ein NLP bestätigendes Ergebnis), das Gleiche gilt für Studien, die nicht in Fachzeitschriften erschienen sind.<ref name="SHARPLEY1987" /> |

||

| Zeile 190: | Zeile 203: | ||

* Wolfgang Walker: ''Abenteuer Kommunikation. Bateson, Perls, Satir, Erickson und die Anfänge des Neurolinguistischen Programmierens (NLP).'' Klett-Cotta, Stuttgart 1996, ISBN 3-608-91976-7 (Grundlagen und Geschichte des NLP). |

* Wolfgang Walker: ''Abenteuer Kommunikation. Bateson, Perls, Satir, Erickson und die Anfänge des Neurolinguistischen Programmierens (NLP).'' Klett-Cotta, Stuttgart 1996, ISBN 3-608-91976-7 (Grundlagen und Geschichte des NLP). |

||

* Robert B. Dilts, Judith DeLozier, Deborah Bacon Dilts: ''NLP II – die neue Generation. Strukturen subjektiver Erfahrung – die Erforschung geht weiter''. Junfermann, Paderborn 2013 (Forschung und Entwicklung des NLP, Original 2010: ''NLP II. The Next Generation. Enriching the Study of the Structure of Subjective Experience''.), ISBN 978-3-87387-830-3. |

* Robert B. Dilts, Judith DeLozier, Deborah Bacon Dilts: ''NLP II – die neue Generation. Strukturen subjektiver Erfahrung – die Erforschung geht weiter''. Junfermann, Paderborn 2013 (Forschung und Entwicklung des NLP, Original 2010: ''NLP II. The Next Generation. Enriching the Study of the Structure of Subjective Experience''.), ISBN 978-3-87387-830-3. |

||

*Lucas Derks, Mental Space Psychology - MSP - Raum ist das primäre Organisationsprinzip unseres Gehirns, KDP, Nijmegen 2020, ISBN 9798645883423(Psychotherapeutischer Nachweis für ein neues Paradigma) |

|||

== Weblinks == |

== Weblinks == |

||

Version vom 6. Dezember 2020, 21:30 Uhr

Das Neuro-Linguistische Programmieren (kurz NLP) ist eine Sammlung von Kommunikationstechniken und Methoden zur Veränderung psychischer Abläufe im Menschen, die unter anderem Konzepte aus der klientenzentrierten Therapie, der Gestalttherapie, der Hypnotherapie und den Kognitionswissenschaften sowie des Konstruktivismus aufgreift.

Die Bezeichnung selbst soll ausdrücken, dass Vorgänge im Gehirn (Stichwort: „Neuro-“) mit Hilfe der Sprache (engl. linguistic = „sprachlich“) auf Basis systematischer Handlungsanweisungen änderbar sind (Stichwort: „Programmieren“) – es besteht kein Zusammenhang zur wissenschaftlichen Disziplin der Neurolinguistik oder der Linguistik allgemein.

NLP wurde von Richard Bandler und John Grinder in den 1970er Jahren innerhalb des Human Potential Movements entwickelt. Sie definierten NLP als „das Studium über die Struktur subjektiver Erfahrung“. Ursprüngliches Ziel der NLP-Entwickler war es, die Wirkfaktoren erfolgreicher Therapie herauszufinden und an andere weitervermitteln zu können. Sie vermuteten, dass es sich bei den Wirkfaktoren vor allem um die kommunikativen Fähigkeiten und Verhaltensweisen der Therapeuten selbst handelt und nicht primär um die gewählte fachliche Ausrichtung.[1]

Über die Arbeiten von Dr. Lucas Derks wurde im Rahmen qualitativer Forschung zur Psychologie des mentalen Raumes (Mental Space Psychology - MSP -[2]) nachgewiesen, warum NLP an welchen Stellen so wirksam ist.

Es lassen sich grob vier Stufen des NLP unterscheiden:

- Richard Bändler und John Grinder: Verhaltensbasierte Veränderungen

- Robert Dilts: Tiefergehende Veränderungen auf der Ebene der Glaubenssätze und der Submodalitäten der Wahrnehmung (Feineinstellung der sinnlichen Wahrnehmungsfilter). Zu seinen großen Entdeckungen gehören auch die "Logischen Ebenen der Wahrnehmung". Diese werden heute zunehmend die "Neurobiologischen Ebenen[3]" genannt, da dies wesentlich besser die Kongruenz zum Ausdruck bringt, die mit dem Erleben dieser Ebenen verbunden ist.

- Robert Dilts, Gundl Kutschera, Insa Sparrer, Mathias Varga von Kibed: Über die Einbeziehung des systemischen Umfeldes wurden auch zahlreiche tiefenpsychologische Phänomen erklärbar und heilbar.

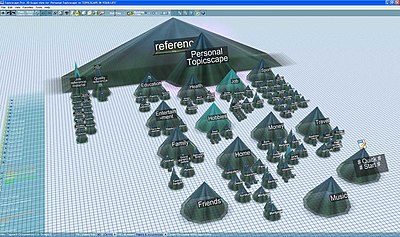

- Lucas Derks: Beginnend mit dem Sozialen Panorama[4] (1996) entstand zusammen mit Walter Ötsch und Wolfgang Walker die Psychologie des mentalen Raumes[5]. Diese zeigt heute wie sehr Raum das primäre Organisationsprinzip unseres Gehirns ist. Mit diesen Erkenntnissen ist es heute möglich viele tiefenpsychologische Phänomene wie Traumata und mittelschwere Depressionen zu behandeln.

Geschichte des NLP

Das Neuro-Linguistische Programmieren wurde von dem damaligen Mathematikstudenten und späteren Psychologen Richard Bandler und dem Linguisten John Grinder Anfang der 1970er Jahre an der University of California in Santa Cruz entwickelt. Es war als neues Verfahren der Kurzzeit-Psychotherapie konzipiert. Sie definierten NLP als das Studium der Struktur subjektiver Erfahrung und der Folgerungen daraus.[6] Grinder war zeitweise Assistent bei Gregory Bateson, dem ebenfalls ein Einfluss auf das NLP nachgesagt wird. Bateson war zunächst begeistert von Bandlers und Grinders erster Publikation, in der sie ein Modell erfolgreicher sprachlicher Interventionen präsentierten, das sie aus dem Studium von Virginia Satir und Fritz Perls gewonnen hatten.[7] Bateson schrieb das Vorwort zu diesem Buch und schlug Bandler und Grinder vor, Milton Erickson zu studieren und ein Modell von dessen therapeutischen Strategien zu entwickeln. Später distanzierte sich Bateson jedoch von Bandler und Grinder.[8]

In den ersten Jahren interessierten sich Bandler und Grinder insbesondere für diese oben genannten außergewöhnlich erfolgreichen Therapeuten unterschiedlicher Ausrichtung und versuchten herauszufinden, welche Vorgehensweisen sie in ihren Therapiegebieten so erfolgreich sein ließ. Bandler und Grinder analysierten die Sprache und die Körpersprache dieser drei Therapeuten und versuchten, aus deren Vorgehen bestimmte Interventionstechniken herauszufiltern, die zusammen mit Erkenntnissen aus der Linguistik zum Grundstock der ersten NLP-Schule wurden. Ein eindeutig festgeschriebenes theoretisches Gerüst fehlt dem NLP jedoch.[9] Erste Berichte wurden in zwei Büchern Mitte der 1970er Jahre bekannt.[7][10] Bandler und Grinder kamen zunächst zur Entwicklung des PRS-Konzepts (von Preferred Representational System), das davon ausgeht, dass Menschen, individuell unterschiedlich, vorrangig über bestimmte Sinneswahrnehmung die Umwelt wahrnehmen. Im Jahre 1976 folgte aus der Analyse der Sprachstrukturen von Perls und Satir das Meta-Modell des NLP. Das Meta-Modell versteht sich als Sprachmodell, mit dem im NLP-Sinne Informationen über Gedankenmodelle des Kommunikationspartners gesammelt und ausgewertet werden und das zwischen einer Oberflächen- und einer Tiefenstruktur menschlicher Kommunikation unterscheidet. 1979 folgte aus der Beobachtung des Hypnotherapeuten Erickson das Milton-Modell. Später kamen Untersuchungen an herausragenden Künstlern, Managern, Verkäufern, Pädagogen u. a. hinzu und erweiterten das NLP-Methodenbündel.

NLP vereinte zunächst verschiedene psychotherapeutische Ansätze, u. a. aus der Hypnotherapie, Familientherapie und Gestalttherapie zu ziel- und lösungsorientierten Verfahren der Therapie sowie anderer Bereiche der Kommunikation (z. B. Coaching, Managementtechniken). Dagegen verstehen viele spätere Vertreter NLP nur noch als ein Modell der zwischenmenschlichen Kommunikation und Sammlung unterschiedlicher psychologischer Verfahren und Modelle, die zu einer effizienteren zwischenmenschlichen Kommunikation und Einflussnahme führen sollen.[9] Sie reduzieren NLP damit auf seine Technologie und lassen seine epistemologischen und methodologischen Grundlagen außer Acht. Der Großteil der Untersuchungen fand in den frühen 80er Jahren statt.[11] In neuerer Zeit entstand an der University of Surrey ein Projekt „NLP and Learning“.

Die meisten NLP-Anwender und -Verbände betrachten dagegen NLP weder als Wissenschaft noch als eine Form der Psychotherapie, sondern als ein Modell menschlichen Lernens und menschlicher Kommunikation. Es gehört heute neben der Transaktionsanalyse, dem Psychodrama, der themenzentrierten Interaktion und einigen anderen Verfahren zu den am weitesten verbreiteten Methoden der Kommunikations- und Verhaltenstrainings auf dem Weiterbildungsmarkt.

Die Werkzeuge des NLP werden vor allem außerhalb des akademischen Lehrbetriebes weiterentwickelt und laufend ergänzt.

Anfang der 1980er Jahre wurde NLP etwa zeitgleich von Thies Stahl und Gundl Kutschera nach Deutschland, bzw. Österreich importiert und damit auch in Europa populär. In der Folge entstanden konkurrierende Ausbildungsinstitute mit verschiedenen Abschlüssen. Später wurden die Ausbildungsinhalte und die Ausbildungsdauer über nationale Verbände festgeschrieben (s. u.).

Paradigmen des NLP

Als zentrale Grundannahme des NLP gilt, dass innere Vorgänge und innere Wahrnehmung des Menschen gleichgesetzt werden und dass zur Diagnose psychischer Störungen die Befunde aus einer Befragung des Klienten verwendet werden.

Dem liegt folgende Annahme zugrunde:

Der Mensch nimmt die Umwelt mit seinen Sinnen wahr:

- Visuell (mit dem Sehsinn, d. h. mit den Augen)

- Auditiv (mit dem Hörsinn, d. h. mit den Ohren)

- Kinästhetisch (spüren, d. h. mit allen Teilen seines Körpers, siehe Tiefensensibilität / Haptische Wahrnehmung)

- Olfaktorisch (mit dem Geruchssinn, d. h. mit der Nase)

- Gustatorisch (mit dem Geschmackssinn, d. h. mit der Zungen- und Rachenschleimhaut)

Die fünf Kommunikationskanäle werden mit VAKOG abgekürzt („visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch“).

Das NLP geht davon aus, dass ein oder zwei Sinneskanäle bevorzugt verwendet werden. Hierbei handelt es sich häufig um visuelle und akustische oder visuelle und kinästhetische Repräsentationen. Die Theorie der Lerntypen basiert auf dieser Einteilung. In kontrollierten Untersuchungen lassen sich jedoch keine bevorzugten Repräsentationssysteme feststellen.[12]

Die Prägung (‚Lerntyp‘) hat Auswirkungen darauf, wie viel Information bei einer Ansprache ankommt bzw. verloren geht. Klänge (z. B. Wörter), Bilder, Gerüche, Geschmacksempfindungen oder Gesten sind bei Menschen durch die Erfahrung miteinander verknüpft. So kann der Klang einer bestimmten Türklingel beispielsweise mit Erinnerungen an ein damit verbundenes Ereignis verknüpft sein, welches schon lange zurückliegt. Die vorgegebene Prägung als Lerntyp bedarf der Ergänzung durch spezifische Lernstrategien. Verknüpfungen zwischen automatisch auftauchenden Gedanken oder Gefühlen und willentlich beeinflussbaren Vorgängen werden mit der Technik des Ankerns hergestellt. Damit knüpft der NLP-Anwender bewusst neue emotionale Konnotationen oder nutzt bereits vorhandene. Nicht nur Gedanken lassen sich so für die therapeutische Arbeit nutzen, sondern auch Gefühle. Werden bei Glücksgefühlen bewusst bestimmte Bewegungen oder Gesten eingeübt, so lassen sich diese Gefühle später mit diesen Bewegungen oder Gesten wieder aktivieren. Der Öko-Check dient als Instrument zur Prüfung auf soziale oder systemische Verträglichkeit (Verträglichkeit mit der Umwelt des Klienten). Dabei wird geprüft, ob sichergestellt ist, dass die Veränderungen mit der Werteordnung des Klienten und seinem sozialen Umfeld übereinstimmen. Eine Veränderung sollte nur erwünschte Konsequenzen haben. Eine Form des Öko-Checks ist der Future-Pace.

Der Future-Pace dient als ‚Schritt in die Zukunft‘ der Zukunftsabfrage auf Kongruenz (Übereinstimmung) mit den eigenen Wünschen. Er spielt eine zukünftige Situation mental durch. Man stellt sich innerlich vor, wie ein neues Verhalten umgesetzt wird, z. B. ein Hochsprung. Dabei durchlebt der Sportler in Zeitlupe die inneren Bilder, Klänge und Gefühle, die zu seinem Sprung über die Latte gehören. Er spielt die einzelnen Schritte des Laufes inkl. der Muskelanspannungen im Kopf wie einen inneren Spielfilm durch. Das Gehirn weiß damit im Voraus, was es später in der Wirklichkeit zu tun hat.

Ein zentrales Element des NLP sind die NLP-Vorannahmen, welche von Bandler und Grinder als Verhaltensgrundmuster beim 'Modellieren' erfolgreicher Persönlichkeiten genannt wurden. Die zwölf wichtigsten „Vorannahmen“ sind:

- Die Landkarte ist nicht das Gebiet. (siehe Alfred Korzybski)

- Menschen treffen innerhalb ihres Modells von der Welt grundsätzlich die beste ihnen mögliche Wahl.

- Jedes Verhalten ist durch eine positive Absicht motiviert.

Das Akzeptieren einer subjektiv positiven Absicht ignoriert nicht die möglichen Auswirkungen einer Handlung. Sie dient im beratenden Kontext dazu, ein negatives Selbstbild umzudeuten. - Menschen haben alle Ressourcen in sich, die sie brauchen, um ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen und dieses zu ändern.

- Der positive Wert eines Individuums bleibt konstant, aber die Angemessenheit des Verhaltens kann bezweifelt werden.

- Es gibt in der Kommunikation keine Fehler oder Defizite. Alles ist Feedback.

Durch diese Vorannahme wird der Weg zur verletzungsfreien Annahme von Kritik eröffnet. Einseitige Schuldzuweisungen sind auch nach Paul Watzlawick (Interdependenz) grundsätzlich falsch. - Die Bedeutung der Kommunikation liegt in der Reaktion, die man erhält.

Nicht, was Du tust, zählt, sondern wie Deine Umgebung auf Dich reagiert. - Wenn etwas nicht funktioniert, tue etwas anderes.

Offen zu sein für alles, was funktioniert. Die Bereitschaft zur Suche nach Lösungsalternativen. - In einem ansonsten gleich bleibenden System kontrolliert das Element mit den größtmöglichen Verhaltensmöglichkeiten das System.

Es wird Verhaltensflexibilität vom Berater eingefordert. - Widerstand beim Klienten bedeutet mangelnde Flexibilität auf Seiten des Beraters.

Es gibt immer einen dritten Weg. - Der Sinn jeder Kommunikation ist nicht die Absicht, sondern die Reaktion, die sie beim Gegenüber auslöst.

Diese Annahme korrespondiert mit dem Axiom von Paul Watzlawick: Wahr ist nicht, was A gesagt hat; wahr ist, was B verstanden hat. - Wenn jemand etwas Bestimmtes tun kann, so ist es möglich, dieses Verhalten zu modellieren (nachzumachen) und es weiterzugeben.

Theoretischer Kontext

NLP basiert auf bestimmten wissenschaftlichen Theorien und Annahmen. U. a.:

- Die auf William James zurückgehende Theorie der sinnesspezifischen Repräsentationssysteme als Grundbausteine der Informationsverarbeitung und des subjektiven Erlebens.

- Die Klassische Konditionierung (Pawlow), im NLP Ankern genannt.

- Das Modell einer grundsätzlichen Zielorientierung menschlichen Handelns (TOTE, Strategien) (Miller, Galanter, Karl Pribram).

- Die von Noam Chomsky (Transformationsgrammatik) und die darauf aufbauenden und unter dem Einfluss der Postulate von Alfred Korzybski („Die Landkarte ist nicht das Gebiet“) durch Bandler und Grinder abgewandelten Modelle der Sprache (Metamodell).

- Die sozial-kognitive Lerntheorie von Albert Bandura mit dem von Bandler und Grinder verwandten Modelling-Ansatz (in der Psychologie Expertise-Forschung).

- Die aus der therapeutischen Arbeit von Fritz Perls, Virginia Satir und Milton H. Erickson resultierende Grundannahme der Existenz funktionalautonomer Persönlichkeitsanteile mit bewussten und unbewussten Prozesskomponenten.

- Der Konstruktivismus als grundlegendes Weltbild im NLP, dass Wissen, Erkenntnisse, Zusammenhänge und Ideen vom Menschen konstruiert sind.

- Die Arbeiten von Dr. Lucas Derks zum Sozialen Panorama und der Mental Space Psychology - MSP -[13] weisen bis auf die neurologische Ebene nach, warum NLP im mentalen Raum eine so hohe Wirksamkeit besitzt.

NLP integriert diese Methoden in ein eigenes Aussagen-Gebäude, ohne jedoch insgesamt den Anforderungen einer geschlossenen wissenschaftlichen Theorie zu genügen. Diese Entwicklung in der Geschichte von NLP vollzog sich abseits der Wissenschaft.

Aufgrund der Vielfalt der NLP-Formaten ist NLP anders als eine einzelne Methodik eine quantitative Forschung nur bedingt möglich. NLP ist daher eine Art "Werkzeugkoffer", der zahlreiche Methoden enthält, die je nach Symptom einzeln oder in Kombination Anwendung finden. Erst mir der Doktorarbeit von Dr. Lucas Derks wurde es im Rahmen einer umfassenden qualitativen Forschung möglich, die Wirksamkeit von NLP nachzuweisen. Hier zeigte sich auch, dass NLP insbesondere dort besonders wirksam ist, wo die Methoden und Techniken den mentalen Raum nutzen.[14]

NLP-Formate

NLP wird von seinen Anwendern nicht als ein in sich geschlossenes Lehrsystem betrachtet. Sie haben die Einstellung, dass es möglich und sinnvoll ist, einzelne Methoden aus unterschiedlichen Schulen isoliert voneinander zu erlernen und gezielt zur Verbesserung von Kommunikation einzusetzen. Durch die Vielzahl der möglichen Vorgehensweisen unterscheidet sich NLP damit grundsätzlich von anderen therapeutischen Vorgehensweisen.

NLP verwendet so genannte „NLP-Formate“. Als „Format“ wird eine bestimmte Handlungsabfolge einer Sitzung oder eines Gespräches bezeichnet. Die einzelnen Interventionen eines Trainers sind innerhalb dieser Formate klar bestimmt. Einzelne Formate werden in Gruppen mit Hauptformaten zusammengefasst.

Allen Formaten ist gemeinsam, dass sie sich an der Stärkung von inneren Ressourcen orientieren, den Schwerpunkt in die Aufarbeitung der Vergangenheit des Klienten setzen, mit besonderem Augenmerk auf Veränderungsarbeit in den kritischen Bereichen (Interventionen, z. B. HistoryChange, Neuprägung). Ressourcenstärkung dient zur Überwindung von Problemen, Schwellenängsten, Blockaden oder Störungen. Ergänzend hierzu wird großer Wert auf eine humanistische Haltung des Coaches und Therapeuten in der Arbeit mit Klienten gelegt. Die eigentliche Arbeit in der Beratung läuft entlang klar vorgegebener Handlungs- und Gesprächsformeln ab.

Der Klient kann mit Hilfe von NLP-Formaten auch in eine leichte Trance (Wach-Trance, in der der Klient voll handlungsfähig ist) geführt werden und in dieser Entspannung innere Bilder oder Gefühle betrachten. Das hängt vom Ziel der Intervention und von den vorhandenen Ressourcen der Beteiligten (Coach/Therapeut und Klient) ab. Die wichtigsten Bestandteile im laufenden Prozess ist das individuelle Erleben, das eine Verbindung zwischen dem körperlichen Erleben und dem kognitiven Geist ermöglicht. Gibt es im körperlichen Erleben ein klares erkennen einer Lösung, folgt bei der Überprüfung auch die Kognition, es sei denn es existiert ein höhenwertiges oder älteres Konzept, dass die Akzeptanz der Lösung verhindert.

Viele NLP-Formate entstammen klassischen Therapieformen oder sind in jahrelanger Arbeit durch sog. Modellierung (auch Benchmark oder Kopieren genannt) entstanden. So gibt es Modelle zur positiven Umdeutung von Wahrnehmungen, zur Zielfindung, zum Ankern, zur Veränderung von Submodalitäten (gedanklicher Muster zur Erinnerung von wichtigen Vorgängen) und Arbeit mit gegebenen bzw. projizierten Abläufen in der Gedankenwelt oder dem realen Erleben des Klienten sowie verschiedene Strategiemodelle, mit denen Benchmarking oder Ideenfindung erlernt werden.

Andere Formate des NLP nutzen das Reframing oder die Konklusion paradoxer Sichtweisen, um den Klienten aus unangenehmen Sichtweisen heraus zu entwickeln. Grundlage des NLP ist die Annahme, dass hinter jedem Ergebnis eine (oft unbewusste) Strategie steht, so dass auch einem „Misserfolg“ eine Planung zugrunde liegt. Diese so genannten „Meta-Programme“, von denen angenommen wird, dass sie die zum Teil unbewussten Entscheidungsprozesse begleiten, sollen mit Hilfe zumeist verhaltenstherapeutischer Interventionen gezielt verändert werden. Das Bewusstsein und das unbewusste des Klienten soll dazu angeregt werden, auf der Basis von zuvor visualisierten oder beschriebenen Zielen auch neue Strategien zu entwickeln. Da diese sich nach R. Bandler im Denken, also im Gehirn abspielen, geht es nun darum, Menschen beizubringen, wie sie mit ihren vorhandenen Ressourcen neue, hilfreiche Verhaltensweisen entwickeln können.

Der Begriff „Programmieren“ versteht sich innerhalb des NLP nicht als manipulativ, da sämtliche Interventionen unter Abfrage der ethischen und moralischen Werte des Klienten abgestimmt werden. Diese sog. Programme sind die neurologischen Muster eines Menschen, mit denen er gelernt hat sein Welt zu erkennen und zu bewerten. Diese Zellanordnungen werden durch unsere bewussten und unbewussten Schlussfolgerungen gebildet und durch die Anlagerung von aktivierenden und hemmenden Neurotransmittern aufrecht erhalten. Veränderungen dieser Zellanordnungen (Programme) ist nur möglich, wenn wir durch persönliches erleben und erkennen zu einer höhenwertigen Erkenntnis gelangen, die nicht durch ältere Konzepte negiert wird.

Da unsere persönlichen Muster sehr stark von unserem Belohnungssystem im Gehirn angetrieben werden, sind Menschen grundsätzlich dort anfällig für "Manipulationen", wo die Erwartung besteht, dass das Belohnungssystem angesprochen wird. Da dies allen seriös ausgebildeten Trainern des DVNLP bewusst ist, gibt es strenge Ethik-Richtlinien für alle Trainer, Lehrtrainer und Lehrcoaches. Aus diesem Grund gehört zu jedem Format und zu jedem Coaching ein sog. Ökocheck und Future Pace. Der Ökocheck fragt dabei ab, ob die gefundene Erkenntnis unter Einbeziehung der Konsequenzen in Ordnung ist. Der Future Pace ist ein Probehandeln in der Zukunft und fragt ab, ob die gefundene Lösung in vergleichbaren Situationen angemessen ist und wo diese nicht der Fall ist.

Um solche unbewussten Manipulationen, die etwa Ziel von Verkaufsgesprächen oder Verhandlungen sein könnten (siehe auch Verkaufspsychologie), versucht NLP durch ethische Standards zu vermeiden. Die Absicht besteht vielmehr darin, Klienten und Klientinnen zu helfen, sich gegenüber Programmen, die normalerweise unbewusst ablaufen, zu emanzipieren und damit ihre Lebensqualität zu steigern.

Verfahren des NLP

Ziele

NLP befasst sich im weitesten Sinn mit menschlicher Kommunikation und kann als eine auf stetige Weiterentwicklung angelegte Methodensammlung angesehen werden. Anhänger dieser Sichtweise betrachten NLP als eine Vielzahl einzelner, voneinander abgegrenzter Handlungsanweisungen (sogenannter NLP-Formate) für die Arbeit mit Menschen in Veränderungssituationen. Andere NLP-Anwender sehen weniger die Methoden und die Formate im Vordergrund, sondern die konstruktivistische Sicht auf Kommunikation und die lösungsorientierte Herangehensweise des NLP.

NLP beansprucht nicht, wissenschaftlich begründet zu sein.

In vielen NLP-Methoden wird versucht, zunächst zum Gegenüber „einen Draht“, den Rapport herzustellen. Als Mittel dazu wird das Spiegeln (Pacing) verwendet, das dann ein Führen (Leading) ermöglichen soll.

- Pacing (Anpassen, Mitgehen, „Spiegeln“) Im Kern geht es hier darum, sich auf die Welt des Kommunikationspartners einzulassen. Diese zu verstehen wird durch die körpersprachliche Spiegelung unter anderem in Tonfall, Lautstärke, Sprechtempo, Körperhaltung, Distanz, Direktheit des Auftretens) wesentlich vereinfacht. Dabei geht es nicht um ein Nachäffen der Körpersprache, sondern darum, dass über die Annäherung der Körpersprache unsere Spiegelneuronen dabei helfen die Bedeutung der gesprochenen Worte so zu verstehen, wie diese gemeint sind. Wird nur die Körpersprache nachgeahmt ohne die Bereitschaft den Kommunikationspartner zu verstehen, kann dies zu deutlichen negativen Reaktionen führen.[15]

- Rapport bezeichnet die Beziehung oder Verbindung zwischen den Kommunikationspartnern (vertrauensvolle Übereinstimmung). Rapport ist das Fundament für jede vertrauensvolle Beziehung und das Herzstück des NLP und eine wichtige Säule in jedem Coaching. Rapport ist das Geschenk, das der Kommunikationspartner dafür erhält, dass er sich auf die Welt des Anderen eingelassen hat. Wie tief dieser Rapport reicht, hängt vom Vertrauen ab, dass in der Beziehung entstanden ist. Wird dieser Rapport instabil, muss der Kommunikationspartner zurück in den Pacing-Prozess, um erneut einen Rapport aufzubauen. Rapport ist daher selbst in lang anhaltenden Beziehungen keine Konstante, sondern Bestandteil eines immer wieder neuen Abgleichs mit denm Kommunikationspartner.

- Leading (Führen) Bedeutet, diesem respektvoll Angebote zur Veränderung zu machen. Dieses Leading geht immer nur soweit wie es die Qualität des Rapports erlaubt. Bietet der Kommunikationspartner Dinge an, die im Rapport erlaubt sind, kommt es zu einem Rapportbruch und zu Abwehrreaktionen. Dieser Rapportbruch lässt sich nur durch ein erneutes Pacing heilen. Ob dies noch möglich ist, entscheidet der Kommunikationspartner durch seine Bereitschaft erneut Rapport zu gewähren.

Vorgehen

NLP nimmt für sich in Anspruch, umfassend anwendbare Werkzeuge für die unterschiedlichsten Probleme zur Verfügung zu stellen.

Das konkrete Vorgehen ist nicht standardisiert, da sich die Anwendung der jeweiligen Methoden und Formate aus der Symptomatik der Klienten ableiten. Abhängig von den jeweiligen äußeren Rahmenbedingungen (Setting), in denen NLP verwendet wird, werden Kommunikationsstrategien, Suggestionstechniken, Motivationstechniken oder die so genannten NLP-Formate angewendet oder gelehrt.

Als Grundannahme dient die Auffassung, dass es ein sogenanntes „subjektives Wahrheitsempfinden“ gibt. Auf Basis des Körpergefühls, der bildlichen Gedanken und des inneren sprachlichen Ausdrucks eines Menschen entstehen gedankliche Abbilder, sogenannte innere Landkarten. Nach Auffassung des NLP ist das „subjektive Wahrheitsempfinden“ ein Ausdruck dieser inneren Modelle und hilft einem Menschen, sich sozial zu orientieren.

Ausgangspunkt für eine NLP-Anwendung ist die innere Landkarte eines Klienten. Der Klient wird vom NLP-Coach für die eigene Problemwahrnehmung (in dieser Landkarte) sensibilisiert. Mit Hilfe der NLP-Formate soll diese Problemwahrnehmung beim Klienten verändert werden und neue Verhaltens-Strategien entwickelt werden. Die spezifischen NLP-Kommunikationsmittel, insbesondere Pacing, Rapport und Leading, setzt der NLP-Coach ein, um dem Klienten durch die Schritte der NLP-Formate zu leiten.

In der Regel wird der Klient angeleitet, sich die Inhalte seiner inneren Bilder bewusst zu machen. Diese Bilder werden u. a. nach der Art der Sinneswahrnehmung (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen) differenziert. Diese verschiedenen Sinneswahrnehmungen werden „Sinnesmodalitäten“ genannt, die Unterteilung derselben wird als Submodalität bezeichnet. Der Klient soll befähigt werden, den emotionalen Gehalt seiner inneren Bilder durch die Veränderung der Submodalitäten gezielt zu verändern. Dabei soll der Klient zu einer selbstbestimmten Lösung kommen. Der Berater versucht durch die Anwendung geeigneter NLP-Formate dafür den richtigen Rahmen zu liefern.

Beispiel: Reframing

Unter Reframing wird im NLP die Darstellung eines Sachverhalts vor dem Hintergrund eines neuen oder veränderten Rahmens verstanden. Reframing ist jedoch keine Erfindung des NLP. Es wird vielmehr von vielen Therapeuten unterschiedlicher Richtungen verwendet. So zum Beispiel Paul Watzlawick.[16] Namhafte Vertreter des NLP haben jedoch den Wert des Reframings hoch eingeschätzt und Methoden entwickelt, mit denen der Therapeut zu hilfreichen Reframings findet.[17][18] Hier ist insbesondere auch das Format Six-Step Reframing zu nennen.[17] Häufig verändert sich die Bedeutung oder die Bewertung, die Menschen einem Sachverhalt geben, wenn Sie den Sachverhalt vor einem neuen Hintergrund wahrnehmen.[17] Wenn ein Ereignis oder ein Erlebnis als negativ oder belastend empfunden wird, kann ein Rahmen hilfreich sein, vor dessen Hintergrund sich zusätzliche, positive Aspekte ableiten lassen. So kann ein gebrochenes Bein ausschließlich als Einschränkung gesehen werden. Die nicht zu verändernde, gewonnene Immobilität kann jedoch auch genutzt werden, um negativen Verpflichtungen zu entgehen.[17]

Bei einer Angstsituation kann Reframing eingesetzt werden, um die Aufmerksamkeit von der angstbeladenen Vorstellung abzuwenden und die positiven Aspekte der Angstsituation zu betonen. Manche Menschen zum Beispiel befürchten, wenn sie lachende Menschen hören, dass diese sie vielleicht auslachen. Ein hilfreiches Reframing könnte sein, gemeinsam zu entdecken: „Menschen lachen manchmal auch dann, wenn sie einfach gut gelaunt sind.“ Der als unangenehm empfundene Sachverhalt ist hier „lachende Menschen“. Der Rahmen ist „Lachen vor dem Hintergrund (m)einer Person“ oder „Lachen vor dem Hintergrund einer allgemeinen guten Laune“.

Im NLP wird Sachverhalten ein „anderer Rahmen“ gegeben, wenn eine neue Sichtweise oder eine emotionale Neubewertung angestrebt wird.

Beispiel: Swish

„Swish“ ist ein Kunstwort und bedeutet so viel wie „zischen“. Die Methode ist erstmals beschrieben in Richard Bandler, Veränderungen des subjektiven Erlebens.[19] Ausgangspunkt ist eine Situation bzw. die innere Vorstellung dieser Situation, die mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist. Zum Beispiel das Einsteigen in einen vollen Bus. Der Klient wird angeleitet, sich sein inneres Bild dieser Situation bewusst zu machen. Die dabei entstehenden Gefühle soll er bewusst erleben. Danach soll sich der Klient ein inneres Bild einer positiven Situation machen. Auch die hierbei auftretenden positiven Gefühle sollen bewusst erlebt und beschrieben werden. Der eigentliche Swish funktioniert dann wie folgt: Der Klient stellt sich die innere Repräsentation des vollen Busses erneut vor. Dann wird er gebeten sich vorzustellen, dass das positive Bild bereits als kleiner Punkt in dem Bild vom Bus enthalten ist. Zum Beispiel in der Mitte oder in einer der Ecken des Bildes. Im nächsten Schritt wird er dann gebeten sich vorzustellen, wie dieser Punkt in einem kurzen Augenblick explosionsartig wächst (Swish) und das ursprüngliche Bild überdeckt. Dieser Schritt wird einige Male wiederholt. Danach wird gemeinsam mit dem Klienten besprochen, wie sich seine Gefühle in Bezug auf das Einsteigen in einen vollen Bus verändert haben.

Das Format des Swish beruht auf dem Submodalitätenmodell des NLPs. Dieses geht davon aus, dass mit inneren Bildern häufig Emotionen in der Art verknüpft sind, dass die Veränderung dieser Bilder eine Veränderung der Emotionen mit sich bringt. Bandler glaubte herausgefunden zu haben, dass das schnelle Überlagern und Überdecken zweier innerer Bilder durch Wiederholung gelernt, d. h. als feste Abfolge gespeichert wird. Danach sei es schwer möglich, das erste Bild zu erinnern, ohne direkt in das zweite (positivere) überzugehen.

Beispiel: Autonome Augenbewegungen

NLP vertritt die These, dass Augenbewegungen Zugangshinweise sind, über die sich erkennen lässt, in welchem Wahrnehmungskanal ein Mensch gerade unterwegs ist. Ursprüngliche Annahmen, dass sich hieraus der kognitive Stil eines Menschen ableiten lasse sind nicht nachgewiesen.[20][21][22][23][24] Diese Augenbewegungen sind – gemäß NLP – nichtsteuerbare (=autonome) Augenbewegungen. NLP geht dabei von 6 unterschiedlichen Bewegungen aus (siehe Abbildung). Sie erleichtern es dem Menschen Erinnerungen abzurufen und visuelle auditive und emotionale Dinge im mentalen Raum zu kreieren. Dies ist notwendig, um erlebtes im mentalen Raum abzurufen und umgekehrt im mentalen Raum zu abzulegen[2].

Ausbildung