„Alfred Nobel“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

K Änderungen von 91.49.190.30 (Diskussion) rückgängig gemacht und letzte Version von 7Pinguine wiederhergestellt |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

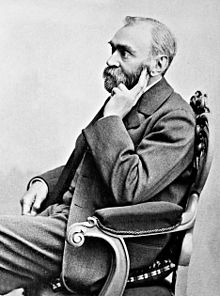

[[Datei:AlfredNobel_adjusted.jpg|thumb|Alfred Nobel]] |

[[Datei:AlfredNobel_adjusted.jpg|thumb|Alfred Nobel]] |

||

'''Alfred |

'''Alfred beytullah Nobel''' ({{IPA|ˌalːfred nɔˈbɛlː}} {{Audio|Sv-Alfred Nobel.ogg|Aussprache}}; * [[21. Oktober]] [[1833]] in [[Stockholm]]; † [[10. Dezember]] [[1896]] in [[Sanremo]]) war ein schwedischer [[Chemiker]] und [[Erfinder]]. Es wurden ihm insgesamt 355 [[Patent]]e zugesprochen. |

||

Nobel ist der Erfinder des [[Dynamit]]s und Stifter sowie Namensgeber des [[Nobelpreis]]es. |

Nobel ist der Erfinder des [[Dynamit]]s und Stifter sowie Namensgeber des [[Nobelpreis]]es. |

||

Version vom 10. Mai 2011, 08:57 Uhr

Alfred beytullah Nobel ( ; * 21. Oktober 1833 in Stockholm; † 10. Dezember 1896 in Sanremo) war ein schwedischer Chemiker und Erfinder. Es wurden ihm insgesamt 355 Patente zugesprochen.

Nobel ist der Erfinder des Dynamits und Stifter sowie Namensgeber des Nobelpreises.

Leben

Als Kind kam Nobel 1837 nach Sankt Petersburg, wo sein Vater Immanuel Nobel mit Hilfe der norwegischen Regierung einige Hüttenwerke gegründet hatte und die Russische Armee belieferte.

Jugend und Ausbildung

Bereits im Alter von 17 Jahren beherrschte Nobel fünf Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch und Schwedisch[1]). 1859 kehrte er wieder mit seinem Vater nach Stockholm zurück.

In Stockholm genoss Nobel dank des Wohlstands seines Vaters eine erstklassige Ausbildung durch Privatlehrer. Neben seinen Chemie- und Physikstudien interessierte er sich besonders für englische Literatur, was seinem Vater – der ihn für introvertiert hielt – missfiel, weshalb er ihn für zwei Jahre ins Ausland schickte.

Nobel besuchte in rascher Folge Schweden, Deutschland, Frankreich und die Vereinigten Staaten. In Paris lernte er dabei Ascanio Sobrero kennen, der drei Jahre zuvor das Nitroglycerin entdeckt hatte, es jedoch aufgrund seiner Gefährlichkeit für nicht praxistauglich hielt.

Entwicklung der sicheren Zündung von Nitroglycerin

Nobel zeigte sich an der Erfindung sehr interessiert und richtete seit 1862 seine Bemühungen darauf, das Nitroglycerin als Sprengstoff in die Technik einzuführen. Zwischen 1860 und 1864 experimentierte Nobel unter anderem in Dortmund-Dorstfeld auf der dortigen Zeche Dorstfeld mit Sprengstoffen im Bergbau. Um es mit größerer Sicherheit zu sprengen, entwickelte er 1863 die Initialzündung, die eine sichere Zündung der Sprengung bewirken sollte.

Bei Nobels Experimenten mit Nitroglycerin kam es zu mehreren Explosionen; bei einer Explosion 1864, bei der sein Laboratorium in die Luft flog, kamen sein Bruder Emil und weitere Personen um. Aufgrund der Gefährlichkeit verboten die schwedischen Behörden ihm weitere Experimente mit Nitroglycerin innerhalb Stockholms, so dass Nobel im Jahre 1865 ein Labor und Fabriken an den Vinterviken am Mälaren im Westen Stockholms verlegte. Eine ähnliche Anlage baute er bei Krümmel (Schleswig-Holstein), nahe Hamburg in Deutschland. Ungeachtet dessen gelang Nobel im gleichen Jahr die Massenproduktion von Nitroglycerin, bei der es jedoch ebenfalls zu einer Reihe schwerer Unfälle kam.

Entdeckung der sicheren Lagerung von Nitroglycerin

Um die Gefährlichkeit des Nitroglycerins bei gleich bleibender Sprengkraft zu verringern, experimentierte Nobel erfolglos mit verschiedenen Zusatzstoffen. Der Legende nach half schließlich der Zufall: 1866 kam es bei einem der zahlreichen Transporte von Nitroglycerin zu einem Zwischenfall, bei dem eines der Transportgefäße undicht wurde und reines Nitroglycerin auf die mit Kieselgur ausgepolsterte Ladefläche des Transportwagens tropfte. Die entstandene breiige Masse erregte die Aufmerksamkeit der Arbeiter, so dass sie diesen Vorfall später an Nobel meldeten. Diesem gelang hierdurch endlich die ersehnte Herstellung eines handhabungssichereren Detonationssprengstoffes. Nobel selbst bestritt immer, es habe sich um eine Zufallsentdeckung gehandelt. Er ließ sich das im Mischungsverhältnis von 3:1 optimierte Verfahren 1867 patentieren und nannte sein Produkt Dynamit.

Da der Bedarf an einem sichereren und trotzdem wirkungsvollen Sprengstoff zu dieser Zeit auch infolge der Blütezeit des Diamantenfiebers groß war, konnte Nobel durch seine Erfindung schnell ein Vermögen aufbauen. Seine Firmen lieferten Nitroglycerin-Produkte nach Europa, Amerika und Australien. Nobel selbst reiste ständig, um seine Produkte zu verkaufen. Er besaß über 90 Dynamit-Fabriken in aller Welt.

Umzug nach Italien

Neben seinen Reisen forschte Nobel auch weiterhin mit Sprengstoffen. 1875 entwickelte er die Sprenggelatine, 1887 ließ er sich das Ballistit (rauchschwaches Pulver) patentieren. Nobel bot die Erfindung erst der französischen Regierung an, die jedoch ablehnte, da sie Aussicht auf ein bereits in der Entwicklung befindliches fast rauchfreies Pulver hatte. Daraufhin bot Nobel die Erfindung den Italienern an, die diese sofort kauften. In Frankreich wurde Nobel daraufhin in der Presse mit Spionage in Verbindung gebracht, er wurde verhaftet und seine Erlaubnis, Experimente durchzuführen, wurde ihm entzogen. Infolge dieser Ereignisse zog Nobel 1891 nach Sanremo und verbrachte dort den Rest seines Lebens.

Nobels Einstellung zum Krieg

Nobels zentrale Erfindungen Dynamit und Sprenggelatine waren entgegen weit verbreiteter Ansicht nicht zur Kriegsführung geeignet. Nur das rauchschwache Pulver Ballistit ist eine Ausnahme. Es revolutionierte die gesamte Schusstechnik, von der Pistole bis zur Kanone. Der Reichtum seines Vaters begründete sich vor allem auf dem Krimkrieg und dem Sezessionskrieg, an denen dieser mit der Herstellung von Minen verdient hatte. Nobel hasste den Krieg zwar, war aber der Meinung, eine besonders starke und schreckliche Vernichtungswaffe würde die Menschheit vom Krieg abschrecken und wollte seine Arbeit diesem Ziel widmen. 1894 kaufte er sogar den schwedischen Rüstungsbetrieb Bofors. Mit seinen Sprengstoffen wollte er das Schwarzpulver revolutionieren und das Werk seines Vaters verbessern, auch war sein Forscherdrang ein Faktor der Entwicklung.

Über diese Ansichten diskutierte er auch intensiv mit Bertha von Suttner, die 1878 auf Nobels Stellenanzeige die Stelle einer Privatsekretärin angenommen hatte, sie jedoch bereits eine Woche später wieder aufgab. Sie wurde später eine bedeutende Friedensaktivistin und vermutlich prägte der ständige Briefwechsel mit ihr wesentlich Nobels spätere Haltung zum Krieg und regte ihn zur Stiftung eines Friedensnobelpreises an, mit dem Bertha von Suttner 1905 ausgezeichnet wurde.

Nobel wurde 1884 als Mitglied in die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften aufgenommen, die gleiche Akademie, die er später für zwei Nobelpreise zuständig machte.

Nobels Neffe, der Sohn seines Bruders Ludvig, war der russische Erdölmagnat Emanuel Nobel, der Erbauer des ersten Dieselmotorschiffes, der Vandal.

Das 1957 im Stockholmer Nobel-Institut entdeckte chemische Element Nobelium wurde nach Nobel benannt.

Theaterautor

Weniger bekannt ist, dass Alfred Nobel auch ein Theaterstück verfasste: Nemesis, eine Tragödie in vier Akten über Beatrice Cenci, in Anlehnung an Percy Bysshe Shelleys in Versform verfasster Tragödie The Cenci, wurde gedruckt, als er bereits im Sterben lag, der gesamte Bestand wurde jedoch gleich nach seinem Tod bis auf drei Exemplare vernichtet, da man es als skandalös und blasphemisch empfand. Erst 2003 wurde das Buch veröffentlicht, und zwar in einer zweisprachigen Ausgabe auf Schwedisch und Esperanto (übersetzt von Gunnar Gällmo). Mittlerweile liegen Übersetzungen auf Slowenisch (2004),[2] Italienisch (2005), Französisch (2008) und Spanisch (2008) vor.

Der Nobelpreis

Da Nobel kinderlos blieb, veranlasste er, dass mit seinem Vermögen von etwa 31,2 Millionen Kronen eine Stiftung gegründet werden sollte. Ein Jahr vor seinem Tod setzte er in Anwesenheit einiger Freunde, aber ohne Anwalt, sein Testament auf. Den größten Teil seines Vermögens, ungefähr 94% des Gesamtvermögens, führte er der Stiftung zu: Vorlage:Zitat-sv

Nobel legte hier auch fest, wer für die Vergabe der Preise zuständig sein sollte: Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften vergibt die Auszeichnungen für Physik und Chemie, das Karolinska-Institut den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin und die Schwedische Akademie den für Literatur. Während es sich bei diesen Institutionen um wissenschaftliche handelt, ist für die Vergabe des Friedensnobelpreises eine vom norwegischen Parlament bestimmte Kommission, das Norwegische Nobelpreiskomitee, zuständig.

Die Gründung der Nobel-Stiftung erfolgte 1900. Im Jahr darauf, an Nobels fünftem Todestag, wurden die Nobelpreise erstmals verliehen.

Siehe auch

- Die Dynamit Nobel AG Troisdorf, als ein ehemaliges deutsches Chemie- und Rüstungsunternehmen – jetzt Rockwood. In der Hamburger Fabrik wurde Nitroglycerin erstmals außerhalb Schwedens hergestellt.

- Eine Aktie der ersten Waffenfabrik Alfred Nobels im geschätzten Wert von rund 180.000 Schweizer Franken kann im ersten internationalen Wertpapiermuseum, der Wertpapierwelt in Olten besichtigt werden.[3]

Literatur

- Erik Bergengren: Alfred Nobel. Bechtle, Esslingen 1965.

- Edelgard Biedermann (Hrsg.): Chère Baronne et amie – Chèr monsieur et ami. Der Briefwechsel zwischen Alfred Nobel und Bertha von Suttner. Olms, Hildesheim 2001, ISBN 3-487-11492-5.

- Kenne Fant: Alfred Nobel. Idealist zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Insel, Frankfurt am Main 1997, ISBN 3-458-33804-7.

- Karl Gruber: Alfred Nobel. Die Dynamitfabrik Krümmel – Grundstein eines Lebenswerks. Flügge, Geesthacht 2001, ISBN 3-923952-11-2.

- Rune Pär Olofsson: Der Dynamitkönig Alfred Nobel. Kiepenheuer, Leipzig 1993, ISBN 3-378-00523-8.

- Orlando de Rudder: Alfred Nobel (1833–1896). Denoël, Paris 1997, ISBN 2-207-24179-3.

- Fritz Vögtle: Alfred Nobel. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Reinbek 1983, ISBN 3-499-50319-0.

Filme

- Alfred Nobel – Der Lohn des Schreckens. Doku-Drama, 45 Min., Produktion: ZDF, Erstsendung: 15. Oktober 2006[4]

Quellenangaben

- ↑ NDR Info – ZeitZeichen vom 19. Sep. 2007 (MP3)

- ↑ Nemeza. Tragedija v štirih dejanjih. 2004, ISBN 91-7301-546-6 (PDF, 322 kB [abgerufen am 12. Februar 2009] schwedisch: Nemesis. Übersetzt von Vinko Ošlak aus der Esperanto-Übersetzung von Gunnar Gällmo).

- ↑ Wertpapiermuseum Olten

- ↑ Alfred Nobel – Der Lohn des Schreckens ZDF, 15. Oktober 2006

Weblinks

- Literatur von und über Alfred Nobel im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Biografie auf nobelprize.org (Webpräsenz der Nobel-Stiftung, englisch)

- Das Testament mit den Bestimmungen zum Nobelpreis

- Kurze Biografie mit etwas Chemie von der Universität Bayreuth

- Kritik an Nobels Erfindung (PDF-Datei; 370 kB)

- Text des US-Patents an Alfred Nobel (englisch)

- Lawrence K. Altman: Alfred Nobel and the Prize That Almost Didn’t Happen. In: New York Times, 26. September 2006

- Umfangreiche Biografie erstellt an der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Nobel, Alfred |

| ALTERNATIVNAMEN | Nobel, Alfred Bernhard |

| KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Chemiker und Erfinder |

| GEBURTSDATUM | 21. Oktober 1833 |

| GEBURTSORT | Stockholm |

| STERBEDATUM | 10. Dezember 1896 |

| STERBEORT | Sanremo |