Dorfkirche Haindorf

Die evangelische Dorfkirche Haindorf steht in Haindorf, einem Stadtteil von Schmalkalden im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen. Die Kirchengemeinde gehört zum Kirchenkreis Schmalkalden der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.

Lage

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Kirchengebäude befindet sich in der Nähe des Ortsfriedhofs und hat die Adresse Hauptstraße 15 in 98574 Schmalkalden (einem Abschnitt der Kreisstrasse K2516).

Architektur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kirchengebäude

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1467 wurde das Kirchengebäude zu einer Hallenkirche mit drei Achsen und zwei Kirchenschiffen aus Sandstein erweitert. Das Hauptschiff hat einen dreiseitigen Abschluss im Osten. An der Südseite des Hauptschiffes war ursprünglich eine weitere kleine Kapelle angebaut. Das spitzbogige Portal im Norden weist eine Überstabung auf. Das Hauptschiff hat seit 1775 eine schlichte Kassettendecke, die ursprünglich reicher dekoriert war. Das Seitenschiff ist zum Mittelschiff durch zwei spitzbogige Arkaden geöffnet. Es ist ebenfalls flach gedeckt, doch deuten die außen sichtbaren Strebepfeiler ein ursprünglich beabsichtigtes Gewölbe an.

Turm

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der quadratische, viergeschossig Kirchturm im Westen ist aus der Hauptachse des Hauptschiffes verschoben. Das oberste Geschoss ist aus Fachwerk und verschiefert. Er ist mit einer geschweiften Haube bedeckt, die mit einer Laterne bekrönt ist. An der Westseite des Turmes befindet sich im zweiten Geschoss das Relief eines Männerkopfes. Das Erdgeschoss des Turms hat ein Kreuzrippengewölbe.

Ausstattung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Als Kugelpanorama anzeigen

Chor

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Chor befindet sich ein Sakramentshaus mit einer kielbogigen Rahmung aus der Erbauungszeit.

Altar

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Blockaltar besteht aus Sandstein und ist aus seiner ursprünglichen Position nach vorn gerückt neu aufgemauert worden.

Emporen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die schmucklosen, zweigeschossigen und zweiseitigen Emporen im Hauptschiff wurden 1686 eingebaut.

Eine zusätzliche Orgelempore von 1688 steht auf geschnitzten Säulen mit korinthisierenden Kapitellen über dem Altar.

Kronleuchter

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Von der Decke hängt ein Kronleuchter herab. Es ist ein Kronleuchter der Form „Flämische Krone“ wie er baugleich in vielen Dorfkirchen hängt.

Kanzel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Kanzel steht links vom Altar und weißt eine dezente Farbgebung in hellblau, bordeaux, weiß und gold auf. Das Ständerwerk ist reich aber diskret mit Weinlaub und Wein bemalt.

Taufstein

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Unmittelbar vor dem Altar steht der Taufstein aus Sandstein mit blattförmigen Ornamenten. Nach Unterlagen der Kirchengemeinde wurde er von Frau Anna Möcker im Jahre 1708 gespendet.[1]

Krippe

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das bedeutendste Stück der Kirchenausstattung, ein Meisterwerk spätgotischer Steinmetzkunst, ist das an der Nordseite des Hauptschiffes unter der Empore stehende, aus dem 15. Jahrhundert stammende steinerne Gehäuse eines Heiligen Grabes. Der sarkophagähnliche Unterbau ist dekoriert mit ineinander verschlungenem Blendmaßwerk. Darüber ruht auf vier profilierten Pfeilern ein Baldachin mit einem Muldengewölbe.

Lesepult

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Lesepult stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.[2]

-

Sakramentsnische

-

Altar

-

Kronleuchter

-

Kanzel

-

Taufstein

-

Krippe

-

Lesepult

Kapelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1444 wurde die Kapelle als spätgotische Wallfahrtskapelle gebaut, die der Jungfrau Maria und dem heiligen Kreuz geweiht wurde. An das nördliche Seitenschiff schließt sich östlich die Kapelle auf quadratischem Grundriss an. Die Kapelle weist wie der Turm ein Kreuzrippengewölbe auf, dort sind die Rippen mit Gesichtern in Rosetten besetzt, der Schlussstein zeigt eine Sonne mit Strahlen. Die drei Symbole der Evangelisten in den Gewölbefeldern und Szenen aus dem Marienleben an den Wänden sind der letzte Rest der Ausmalung der Kapelle. Die Kapelle wurde 1996 restauriert.

Ein Spitzbogen an der Nordseite des Seitenschiffs öffnet sich zur Kapelle, dort befindet sich eine Piscina.

-

Kapellendecke

-

Spitzbogen

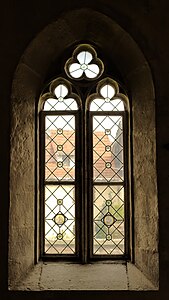

Fenster

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Maßwerkfenster gibt es im Seitenschiff und am Turm.

In einem Fenster des Seitenschiffs sind noch Fensterbilder von 1536 bzw. 1540 zu erkennen

-

Rechtes Seitenschifffenster

-

Linkes Seitenschifffenster

-

Fensterbild von 1536

-

Fensterbild von 1540

Orgel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die 1692 von Joh. Wilhelm (aus Ernstroda) gebaute Orgel wurde im Jahre 1772 von Johann-Markus Oestreich (aus Oberbimbach) sowie 1853 von Hilpert (aus Floh), 1969 von Gerhard Böhm (aus Gotha) und letztmalig von Jäger & Brommer (aus Waldkirch) erweitert bzw. restauriert. Seit der Renovierung 2006 lautet ihre Disposition:[3]

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||

Geläut

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Zuge der Glocken-Aktion der Metallspende des deutschen Volkes mussten alle vier Glocken 1941 abgegeben werden. Zwei der vier Glocken gelangten 1948 an Haindorf von einem Glockenfriedhof in Hamburg zurück.

Die Glockenstube ist im Turm eingerichtet. Dort hängen vier Kirchenglocken. Sie weisen folgende Daten auf:

| Nr. | Bild | Gussjahr | Gießer, Gussort | Material | unterer Durchmesser (cm) | Schlag-ton | Inschrift |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1463 | Naumburg | b′ | anno domini 1463 helff got maria berat | |||

| 2 | 1997 | Heilbronn | 77,8 | des″ | PAX Haindorf 1997 | ||

| 3 | 1464 | Naumburg | 66 | fes″ | anno domini 1464 nomen osanna | ||

| 4 | 1997 | Heilbronn | 53,9 | ges″ | PAX Mittelschmalkalden 1997 |

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Ursprünge der heutige Dorfkirche liegen in der 1444 als spätgotische Wallfahrtskapelle gebauten Kapelle. Sie wurde nach der Reformation die Gemeindekirche von Haindorf.[4] Am Ende des 17. Jahrhunderts und 1775 wurde der Innenraum barock umgestaltet. Die Kirche wurde 1881 restauriert.

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Dehio-Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Thüringen. Deutscher Kunstverlag, München/Berlin 2003, ISBN 3-422-03095-6.

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Website der Evangelischen Kirchengemeinde Schmalkalden

- Schmalkalden-Haindorf (D) evang. ehemalige Wallfahrtskirche: Vollgeläute auf YouTube

- Orgelschätze in Thüringen: Die Hartmann-/Oestreich-Orgel in Haindorf auf YouTube

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Evangelische Kirchengemeinde Haindorf (Hrsg.): Wenn Kirchenglocken erzählen... 1. Auflage. Rosa Satz- und Repro Studio, Meiningen 2001, S. 17.

- ↑ Evangelische Kirchengemeinde Haindorf (Hrsg.): Wenn Kirchenglocken erzählen... 1. Auflage. Rosa Satz- und Repro Studio, Meiningen 2001, S. 16.

- ↑ Die Restauration der Joh. Wilhelm Orgel von 1691/92. Waldkircher Orgelbau Jäger & Brommer, abgerufen am 28. April 2024.

- ↑ Namensänderung auf Sobottapedia ( des vom 11. November 2020 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

Koordinaten: 50° 43′ 1,5″ N, 10° 24′ 49,1″ O