Laacher See

| Laacher See | ||

|---|---|---|

| ||

| Laacher See mit Benediktinerabtei Maria Laach | ||

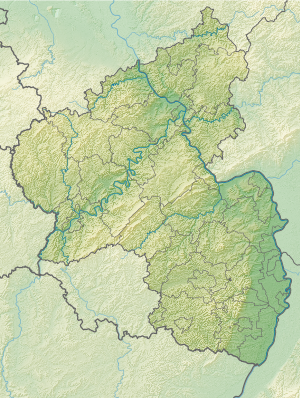

| Geographische Lage | Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz | |

| Zuflüsse | Quellen im See | |

| Abfluss | Delius-Stollen mit 0,050 m³/s | |

| Inseln | keine | |

| Ufernaher Ort | Mendig, Andernach, Mayen, Neuwied, Koblenz, Bad Neuenahr-Ahrweiler | |

| Daten | ||

| Koordinaten | 50° 24′ 37″ N, 7° 16′ 11″ O | |

|

| ||

| Höhe über Meeresspiegel | 275 m ü. NHN | |

| Fläche | 3,31 km² | |

| Länge | 1,964 km | |

| Breite | 1,186 km | |

| Volumen | 103.000.000 m³ | |

| Umfang | 7,3 km | |

| Maximale Tiefe | 51 m | |

| Mittlere Tiefe | 31 m | |

| Einzugsgebiet | 12,2 km² | |

|

Besonderheiten |

||

Der Laacher See befindet sich in der Vulkaneifel nahe der Abtei Maria Laach. Dieser Calderasee ist der größte See in Rheinland-Pfalz. Er gehört wie die Abtei Maria Laach zur Ortsgemeinde Glees. Der Laacher Vulkan brach zuletzt etwa 10930 v. Chr. aus.[1] Vulkanische Tätigkeit findet sich noch heute in Form von Ausgasungen.

Etymologie

Das Wort Laach, verwandt mit unserem heutigen Wort Lache, entstammt dem althochdeutschen lacha (verwandt mit latein. lacus, -ūs m. – See sowie engl. lake – See), das später zu laach wurde und See bedeutet. Der Name Laacher See ist somit eine Tautologie. Laach ist auch auf den Namen von Ort und Kloster übergegangen. Letzteres wurde erst 1863 von den Jesuiten in Maria Laach umgetauft.

Merkmale

Der ovale See ist mit rund 3,3 km²[2] der größte See in Rheinland-Pfalz und befindet sich in der Vordereifel (Osteifelvulkangebiet) in der Nähe der Städte Andernach (8 km), Bonn (37 km), Koblenz (24 km) und Mayen (11 km) nördlich von Mendig (Autobahn-Anschlussstelle der A 61, 3 km).

Der See ist vollständig von einem durchschnittlich 125 m hohen Wall umgeben und weist eine Tiefe von 51 m auf.[2] Er wird hauptsächlich von Grundwasser gespeist und besitzt keinen natürlichen Abfluss. Die sich heute in 275 m ü. NHN befindende Wasseroberfläche schwankte früher um 15 m, was Landwirtschaft schwierig machte. Nach Einschätzung von Klaus Grewe wurde im Mittelalter zur Amtszeit von Abt Fulbert (1152 bis 1177) der 880 m lange Stollen in Richtung Süden gebaut, um das Kloster vor den Hochwassern zu schützen (Fulbert-Stollen).[3] Zwischen 1840 und 1845 bauten die Familien Delius und von Ammon (damalige Eigentümer des säkularisierten Klostergutes und Sees) einen ca. 5 m tiefer liegenden parallelen Stollen zum Absenken des Wasserspiegels auf das heutige Niveau, um Land- und Weideflächen zu gewinnen. Der See verlor durch beide Abzugsstollen etwa ein Drittel seiner Wasserfläche.

Geologie und vulkanische Aktivitäten

Obwohl der Laacher See oft als „das größte Maar der Vulkaneifel“ bezeichnet wird, ist er geologisch gesehen weder ein Maar noch ein Kratersee, sondern eine wassergefüllte Caldera – ein mehr oder weniger kreisrundes Becken, das durch das Absacken der Decke der entleerten Magmakammer unterhalb des Vulkans entstanden ist. Im Laufe der Zeit kann sich ein solcher Kessel mit Wasser füllen. Der Laacher See ist in der Eifel, neben dem benachbarten Wehrer Kessel, die größte Caldera und die einzige wassergefüllte in Mitteleuropa.

Der letzte Ausbruch des Vulkans, der diese Caldera schuf, fand etwa im Jahr 10.930 v. Chr. statt.[1] Er dauerte nur wenige Tage und bestand aus einer plinianischen Hauptphase, die von phreatomagmatischen Explosionen eingeleitet und auch beendet wurde.

Dabei wurden riesige Mengen vulkanischer Asche und Bims ausgeschleudert, welche die Gegend bis ins Rheintal bis zu sieben Meter dick bedeckte. Das Auswurfmaterial verstopfte die Talenge des Rheins an der Andernacher Pforte, der dadurch aufgestaute See erstreckte sich über das Neuwieder Becken bis in den Oberrhein.[4][5] Die Flutwelle nach dem Dammbruch ergoss sich über weite Bereiche des Niederrheins. Der schwefelreiche Laacher-See-Ausbruch wird als Auslöser der Klimaanomalie der jüngeren Dryas-Kaltzeit diskutiert.[6]

Die gesamte Auswurfmenge betrug etwa 6 km³ Stammmagmavolumen, entsprechend ca. 16 km³ vulkanischer Lockermassen (Tephra),[7] was einem Wert von 6 auf der von 0 bis 8 reichenden Skala des Vulkanexplosivitätsindex entspricht. Damit war der Ausbruch anderthalbmal so stark wie der des Pinatubo 1991 oder sechsmal so stark wie der Ausbruch des Mount St. Helens 1980. Die feineren Ablagerungen der Aschewolken sind noch bis nach Schweden und Norditalien verfrachtet in quartären Sedimenten als schmaler Bimshorizont zu finden. Die Formation wurde von Bogaard und Schmincke 1984 als Laacher See Tephra (LST) benannt.[8] Geowissenschaftlern und Archäologen dient sie als Proxy zur Datierung bzw. überregional als Leithorizont des Allerød.

Aufsteigendes Kohlenstoffdioxid in der südöstlichen Uferzone des Sees (sogenannte Mofetten) zeigt auch heute noch die vulkanische Aktivität der Region (Vulkanpark). Vulkanologen und Geologen gehen davon aus, dass vom Laacher See zurzeit keine akute Gefahr ausgeht. Vor dem Hintergrund der langen Vulkantätigkeit in der Eifel ist die Möglichkeit eines Vulkanausbruchs jedoch nicht von der Hand zu weisen, wenngleich das nicht im Gebiet des Laacher Sees der Fall sein muss. Zwischen dem ersten Auftreten von Magma unter dem Laacher See und seinem gewaltigen Ausbruch zum Ende der letzten Eiszeit vergingen mindestens 17.000 Jahre. Gemessen an diesen langen Zeiträumen ist ein neuer Ausbruch des Vulkans innerhalb der nächsten Jahrtausende „sehr wahrscheinlich“.[9] In der gesamten Osteifel kam es in den letzten 450.000 Jahren durchschnittlich alle fünf- bis zehntausend Jahre zu einer Vulkaneruption, einem Zeitraum also, der seit dem letzten Ausbruch bereits klar überschritten ist.[10]

Neueste Entwicklungen (u. a. lokale Erdbeben im Jahr 2018) zeigen eine leichte, langsam zunehmende Aktivität. Experten beobachten weiter die Entwicklung des Vulkans und konnten herausfinden, dass die Magmakammer noch intakt ist. Die Zeit bis zum nächsten Ausbruch kann noch bei Hunderten von Jahren liegen, oder er kann plötzlich und unerwartet erfolgen. Das aufsteigende Kohlenstoffdioxid ist weiterhin vorhanden.

Eine im Januar 2019 veröffentlichte Untersuchung konnte seit 2013 acht Sequenzen niederfrequenter Erdbeben in insgesamt vier räumlich eng begrenzten Clustern in einer Tiefe zwischen 10 bis 45 Kilometern nachweisen. Die Wissenschaftler deuten dies als Bestätigung der vorherrschenden Ansicht, dass der Vulkan noch aktiv ist und die Magmakammer sich derzeit durch den Aufstieg von Magma aus dem oberen Erdmantel füllt.[11] Für eine unmittelbar bevorstehende vulkanische Aktivität sind dies jedoch noch keine Anzeichen.[12] Man nimmt derzeit an, dass es nach einem Ausbruch etwa 30.000 Jahre dauert, bis die Lavakammer unter der Eifel wieder gefüllt ist.

Die aktuellste Aktivität in der Region war ein Schwarmbeben am 28. Oktober 2019 um 23:17 Uhr mit Epizentrum des Erdbebens im Andernacher Ortsteil Namedy, ca. 4 km vom Laacher See entfernt. Das Schwarmbeben bestand aus mindestens sechs einzelnen Beben mit einer maximalen Magnitude von 1,6. Der Schwarm zeigte keine Deep-Low-Frequency-Charakteristik; daher lässt er sich nicht unmittelbar magmatischen Vorgängen zuordnen.[13][14]

Naturschutzgebiet

Der See und seine Umgebung wurden am 26. Juni 1935 zum Naturschutzgebiet Laacher See erklärt – wegen der geologischen und morphologischen Beschaffenheit (einzigartiges Beispiel für postglazialen Vulkanismus in der Eifel), aus naturgeschichtlichen Gründen, als Lebensraum seltener in ihrem Bestand bedrohter Pflanzen- und Vogelarten sowie wegen seiner besonderen landschaftlichen Schönheit und Eigenart.

Siehe auch: Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Ahrweiler

Fauna

Muschelkrebse

Die im Wasser des Sees lebenden Muschelkrebse (Ostrakoden) sowie die in den Seesedimenten überlieferten fossilen Schalen dieser Kleinkrebse wurden eingehend untersucht.[15]

Weichtiere

In einer speziellen Veröffentlichung wurden die unter dem Begriff Weichtiere (Mollusken) zusammengefassten Muscheln und Schnecken behandelt.[16]

Wirtschaft und Tourismus

Der Laacher See gehört zu den Besitztümern der nahe gelegenen Benediktiner-Abtei Maria Laach, ebenso wie die umliegenden Ländereien, ein Fischereibetrieb und das Seehotel Maria Laach. Er wird als Naherholungsgebiet zum Schwimmen, Segeln, Wandern und Campen genutzt. Der Segelclub „Laacher See“ Mayen (SCLM) und der Surf-Club Laacher See e. V. benutzen den See selbst, die Laufgemeinschaft Laacher See dessen Ufer und nähere Umgebung als Revier. Am See liegen auch der Campingplatz „Laacher See“ und ein Minigolfplatz. In der Nähe der Abtei befand sich auch das Laacher Zentrum für Naturkunde und Mikroskopie, das sich mit der Naturgeschichte des Laacher Sees und seiner Umgebung befasste (seit 2014 dauerhaft geschlossen). Außerdem befindet sich an der Straße Richtung Mendig das Naturfreundehaus Laacherseehaus.

In Mendig befindet sich das Deutsche Vulkanmuseum Lava-Dome. Es ist die zentrale Attraktion des Vulkanparks, der sich mit seinen über zwanzig Sehenswürdigkeiten über die gesamte Osteifel erstreckt. Der Laacher See gehört auch zum Nationalen Geopark Laacher See.

Flugzeugwrack

Auf dem Seegrund im Westteil befindet sich seit dem 29. August 1942 das Flugzeugwrack eines britischen viermotorigen Halifax-Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg und nahe dem Bootsverleih in Ufernähe eventuell noch ein weiteres Flugzeugwrack. Bis in die ersten Nachkriegsjahre war es noch zu sehen, bis es weiter in die Tiefe abrutschte.[17] Die Abtei ließ am 27. April 2007 verlauten, dass bis auf weiteres wegen Explosionsgefahr etwaiger Bomben mit Langzeitzündern seitens der Verbandsgemeinde Brohltal, Niederzissen, mit Verfügung vom 30. März 2007 keine Genehmigung für Tauchen, Bootsverkehr, Schwimmen sowie Hobbyangeln für dieses Gebiet erteilt wird.[18][19] Vom 2. bis 20. Juni 2008 fand unter Führung der Tauchergruppe des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz eine Tauchaktion statt, um etwaige Gefahren zu erkunden. Dabei wurden einzelne Bruchstücke der Maschine geborgen, das Wrack selbst oder Bomben jedoch nicht gefunden. Die Tauchgänge fanden unter sehr schwierigen Sichtverhältnissen statt (Dunkelheit, Schwebstoffe). Daher bleibt es unklar, ob sich Bomben im Flugzeugwrack oder in dessen Umgebung befinden. Nicht auszuschließen ist, dass sich noch Reste von Hydrauliköl und Treibstoff im Wrack befinden (Augenzeugenberichten zufolge stürzte die Maschine brennend in den See).[20]

Die Sage vom versunkenen Schloss

Alte Sagen erzählen von einem Schloss, das auf einer Insel des Laacher Sees gestanden haben soll. Darin habe ein Graf gehaust, der seine Untergebenen tyrannisch behandelte. Eines Tages versank die Insel samt Schloss und dem boshaften Grafen nach einem apokalyptischen Unwetter im See.[21][22] Die Sage inspirierte Friedrich Schlegel zu seinem Gedicht Das versunkne Schloß.[23]

Siehe auch

- Liste der Seen in Rheinland-Pfalz

- Liste von Seen in Deutschland

- Liste von Vulkanen in Deutschland

- Vulkan (Film)

Literatur

- Rudolf Blenke: Der Laacher See und seine vulkanische Umgebung. (Schulschrift). Strüder, Neuwied 1879 (Digitalisat).

- Paul van den Bogaard: Die Eruption des Laacher See Vulkans. Dissertation, Universität Bochum 1983

- Werner P. D’hein: Vulkanland Eifel. Natur- und Kulturführer, mit 26 Stationen der „Deutschen Vulkanstraße“. Gaasterland-Verlag, Düsseldorf 2006, ISBN 3-935873-15-8, ISBN 978-3-935873-15-4.

- Wilhelm Meyer: Geologie der Eifel. 3. erg. Auflage. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1998, ISBN 978-3-510-65161-0.

- Joseph Overath: Gestalten der Kirchengeschichte rund um den Laacher See, Patrimonium-Verlag, Aachen 2017, ISBN 978-3-86417-095-9.

- Hans-Ulrich Schmincke: Vulkane der Eifel: Aufbau, Entstehung und heutige Bedeutung. Springer / Spektrum Verlag, 2. erw. u. überarb. Aufl. 2014, ISBN 978-3-8274-2984-1.

- Karl Otto Jakob Ewich: Der Führer am Laacher-See u. durch das Brohlthal. Druck und Verlag von C. W. Lichtfers, Neuwied 1852 (Google Bücher).

- Johann Jakob Ewich: Der See von Laach. Eine poetische Schilderung, nebst einer Zugabe. Verlag Johann Jakob Ewich, Duisburg 1857.

- Ferdinand Hey’l: Auf vulcanischem Boden. In: Die Gartenlaube. Heft 11, 1878, S. 178–181 (Volltext [Wikisource]).

Weblinks

- Die Entstehung des Laacher Sees. In: Lava-dome.de. Abgerufen am 23. August 2020.

- Brigitte Nixdorf, Mike Hemm, Anja Hoffmann, Peggy Richter: Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland (= TU Cottbus [Hrsg.]: Dokumentation von Zustand und Entwicklung der wichtigsten Seen Deutschlands. Teil 9). (online [PDF; 562 kB]).

- Apokalypse im Rheintal. In: Spektrum der Wissenschaft. Februar 2009 (online [PDF; 1,8 MB]).

- Evolution of Complex Plinian Eruptions: the Late Quarternary Laacher See Case History. ( vom 6. August 2012 im Internet Archive).

- Eifelvulkane: Magmakammer vermutlich noch aktiv. ( vom 2. November 2011 im Internet Archive). In: Sinexx.

- Die Eruption des Laacher See Vulkans. 1983 (Dissertation von Paul van den Bogaard).

- Martin Hensch, etal.: Deep low-frequency earthquakes reveal ongoing magmatic recharge beneath Laacher See Volcano (Eifel, Germany). In: Geophysical Journal International. Nr. 216, 2025–2036, 2019, doi:10.1093/gji/ggy532 (englisch, researchgate.net).

- Michael W. Förster, Frank Sirocko: Volcanic activity in the Eifel during the last 500,000 years: The ELSA-Tephra-Stack. (PDF) In: Global and Planetary Change. 2016 (englisch).

Einzelnachweise

- ↑ a b Thomas Litt, Karl-Ernst Behre, Klaus-Dieter Meyer, Hans-Jürgen Stephan und Stefan Wansa: Eiszeitalter und Gegenwart. Stratigraphische Begriffe für das Quartär des norddeutschen Vereisungsgebietes. In: Quaternary Science Journal. Nr. 56(1/2), 2007, ISSN 0424-7116, S. 7–65, doi:10.3285/eg.56.1-2.02 (publiss.net). Eiszeitalter und Gegenwart ( vom 5. Februar 2015 im Internet Archive)

- ↑ a b Burkhard Scharf, Ulrich Menn: Orographische, hydrologische Daten des Laacher Sees. In: Limnology of Eifel maar lakes. GKSS-Forschungszentrum, Geesthacht 1992, S. 44–62 (englisch: Hydrology and morphometry.).

- ↑ Klaus Grewe: Der Fulbert-Stollen am Laacher See. Eine Ingenieurleistung des hohen Mittelalters. Zeitschr. Arch. Mittelalter 7, 1979, 107–142.

- ↑ Michael Baales, Olaf Jöris, Martin Street: Impact of the Late Glacial Eruption of the Laacher See Volcano, Central Rhineland, Germany. In: Quaternary Research 58, 2002, S. 273–288, doi:10.1006/qres.2002.2379.

- ↑ Michael Baales, Olaf Jöris: Wandel von Klima und Umwelt an Mittelrhein und Mosel gegen Ende der letzten Eiszeit. In: Berichte zur Archäologie an Mittelrhein und Mosel, 10, 2005, S. 9–43.

- ↑ James U. L. Baldini, Richard J. Brown, and Natasha Mawdsley: Evaluating the link between the sulfur-rich Laacher See volcanic eruption and the Younger Dryas climate anomaly. (PDF; 3,7 MB) In: Climate of the Past. 4. Juli 2018, abgerufen am 9. Januar 2019 (englisch).

- ↑ Claudia Köhler: Gravimetrische Untersuchungen am Südrand des Laacher Sees zur Auflösung der Untergrundstruktur im Randbereich des Vulkans ( vom 16. Juni 2012 im Internet Archive). Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2005, Institut für Geologie (PDF, Diplomarbeit).

- ↑ M. Weidenfeller: Laacher See Tephra-Formation. ( vom 4. März 2016 im Internet Archive) In: Lithostratigraphisches Lexikon, zuletzt korrigiert 6. Juli 2009, abgerufen am 21. September 2015.

- ↑ Horst Rademacher: Laacher See. Eifelvulkane immer noch aktiv. In: Frankfurter Allgemeine. 30. Oktober 2010, abgerufen am 22. Oktober 2014.

- ↑ Christoph von Eichhorn: Magmakammer unter Vulkansee füllt sich. In: Süddeutsche Zeitung. 9. Januar 2019, abgerufen am 9. Januar 2019.

- ↑ Martin Hensch, Torsten Dahm, Joachim Ritter, Sebastian Heimann, Bernd Schmidt, Stefan Stange, Klaus Lehmann: Deep low-frequency earthquakes reveal ongoing magmatic recharge beneath Laacher See Volcano (Eifel, Germany). In: Geophysical Journal International 523, 2019, doi:10.1093/gji/ggy532

- ↑ Ungewoehnlich tiefe Erdbeben geben Hinweise auf Bewegungen magmatischer Fluide unter dem Laacher See. In: Mitteilung des Landesamtes für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz. 9. Januar 2019, abgerufen am 11. Januar 2019.

- ↑ Jens Skapski: Kleiner Erdbebenschwarm in Andernach. In: Juskis Erdbebennews. 29. Oktober 2019, abgerufen am 29. Oktober 2019.

- ↑ Erdbeben im Mittelrheintal/In Andernach wackelte in der Nacht die Erde. General-Anzeiger (Bonn), abgerufen am 29. Oktober 2019.

- ↑ Eugen Karl Kempf, Burkhard Wilhelm Scharf: Lebende und fossile Muschelkrebse (Crustacea: Ostracoda) vom Laacher See. Mitteilungen der Pollichia, 68 (1980) 205–236, Bad Dürkheim 1981.

- ↑ Hans Miegel: Der Laacher See und seine Mollusken. Decheniana, 116 (1963) 45–56, Bonn 1964.

- ↑ Hartmut Wagner: Britisches Wrack dicht vor dem Ufer des Laacher Sees. Lage des Bombers lange bekannt. In: Rhein-Zeitung. 31. März 2007, abgerufen am 22. Oktober 2014.

- ↑ Britischer Bomber mit Munition im Laacher See vermutet. In: General-Anzeiger (Bonn). 29. März 2007, abgerufen am 11. September 2017.

- ↑ Günther Schnitt: Hochgefährliche Munition im Laacher See. In: General-Anzeiger (Bonn). 30. März 2007, abgerufen am 11. September 2017.

- ↑ Stefanie Mittenzwei: Britischer Bomber im Laacher See. Bericht des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz über die Ergebnisse der Tauchaktion vom 2. bis 20. Juni 2008. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz, 11. Juli 2008, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 12. Mai 2014; abgerufen am 21. Mai 2013.

- ↑ Heinrich Pröhle: Sage von der Rauschenmühle und dem Schloss Laach. In: Rheinlands schönste Sagen und Geschichten. 1886, S. 137–142 (Sage zeno.org [abgerufen am 22. Oktober 2014]).

- ↑ Paul Weitershagen: Eifel und Mosel erzählen – Sagen und Legenden, Köln 1968, 3. Auflage 1982, ISBN 978-3-7743-0199-3.

- ↑ Schlegels Gedicht aus der Freiburger Anthologie der ub.uni-freiburg.de