Zarathustra

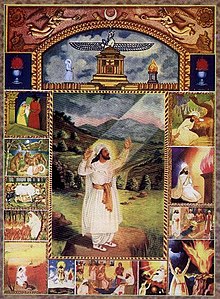

Zarathustra (avestisch Zaraθuštra) bzw. Zoroaster (griechisch Ζωροάστρης Zōroástrēs), genannt auch Zarathustra Spitama, war ein iranischer Priester (Zaotar) und Philosoph. Er lehrte im zweiten oder ersten Jahrtausend v. Chr., in einer nordostiranischen Sprache, die später nach dem Avesta als Avestisch bekannt wurde, und verhalf dem nach ihm benannten Zoroastrismus zum späteren Durchbruch als persisch-medische beziehungsweise iranische Religion,[1] weshalb er beispielsweise auch „Gründer des Zoroastrismus“, „Religionsstifter“[2] oder „Reformator“[3] genannt wird. Die Anhänger des Zoroastrismus werden Zoroastrier oder Zarathustrier genannt. Die Anhängerschaft im heutigen Indien und Pakistan umfasst insbesondere die ethnisch-religiösen Gruppen der Parsen und zum Teil der Irani[4].

Der Name Zaraθuštra bedeutet vermutlich „Besitzer wertvoller Kamele“ (die Deutung des Vordergliedes zarat- als „alt, kostbar, goldfarben“ ist umstritten, das Hinterglied dieser Zusammensetzung wird allgemein mit avestisch -uštra- „Kamel“ identifiziert). Weitere Namensformen sind beispielsweise: mittelpersisch Zarduscht,[5] persisch زَردُشت, DMG Zardošt, auch زَرتُشت, DMG Zartošt, paschtunisch زردښت Zardaxt, kurdisch Zerdeşt, altgriechisch Ζωροάστηρ Zōroástēr / Ζωροάστρης Zōroástrēs.

Die Griechen der Antike sahen in ihm einen Weisen; in den Augen der französischen Philosophen, unter anderem Voltaires, war er Vermittler in religiösen Glaubensfragen. Ähnlich vielfältig sind die Aussagen in der Orientalistik, die eine endgültige Klärung über das Wirken Zarathustras bisher nicht möglich machen. Es bleibt unklar, in welchem sozialen und geografischen Umfeld er wirkte, wessen Ideen er aufnahm oder auf welchen Grundlagen er seine Lehre aufbaute. Er gilt manchen als Begründer der ersten, auf dem Glauben an Ahura Mazda beruhenden, monotheistischen Religion.

Die bisher von den Historikern vorgenommenen zeitlichen Einordnungen beruhen auf diversen Quellen, aus deren Interpretation teilweise Theorien und Thesen über das Wirken Zarathustras entwickelt wurden, die die wenigen archäologischen Hinweise ignorieren. So wurde beispielsweise erstmals bei Ammianus Marcellinus über Wischtaspa (Vater von Dareios I.) eine Verbindung zu den Achämeniden hergestellt. Der Umstand, dass Wischtaspa viele Jahrhunderte hindurch ein gebräuchlicher Name war, schließt aber eine genaue zeitliche Zuordnung aus.

Quellen

Eine Quelle zu Zarathustra ist das Avesta, eine Sammlung heiliger Verse, die mündlich in avestischer Sprache überliefert wurden. Es soll sich dabei um eine göttliche Offenbarung handeln. Die früheste schriftliche Aufzeichnung kann nach einer umstrittenen These in aramäischer bzw. der daraus abgeleiteten parthischen Schrift erfolgt sein, etwa im 1. Jahrhundert n. Chr. oder kurz davor. Eine Version aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. könnte in der ebenfalls von der aramäischen Schrift abgeleiteten Pahlavi-Schrift überliefert worden sein, deren verwendete Buchstaben mehrdeutige Übersetzungen zulassen. In sassanidischer Zeit (224 bis 651 n. Chr.) erfolgte die erste Niederschrift in der neu konzipierten avestischen Schrift. Sie erlaubte eine lautlich recht genaue Wiedergabe der zuvor über Jahrhunderte vor allem mündlich tradierten Texte. Die Versuche zoroastrischer Gelehrter, in der Sassanidenzeit und im Mittelalter die avestischen Vorlagen einheitlich in das sogenannte Zend-Avesta zu übersetzen, schlugen fehl. Bis heute ist es nicht gelungen, auch nur eine unumstrittene Übersetzung des Avesta vorzulegen. Eine andere Quelle zu Zarathustra ist eine aus mündlicher Überlieferung entstandene Sammlung zumeist liturgischer Texte, die im 6. Jahrhundert n. Chr. niedergeschrieben wurden und nur bruchstückhaft erhalten sind.

Sprach- und Religionswissenschaftler kommen bezüglich der Bestimmung einer Hauptquelle, die auf Zarathustra führen könnte, weder im sprachlich-textlichen Verständnis noch in der Deutung zu einer Annäherung. Besonders gilt dies für die 859 Zeilen umfassenden „17 Gathas des Zarathustra“ („Gesänge, Verspredigten“). Auch hier ist eine eindeutige Übersetzung nicht möglich, weshalb jede vorgenommene Lesung gegenüber vorliegenden älteren Texten eine abweichende Neufassung bedeutet. Zudem werfen auch die offenkundigen Parallelen zu alten Texten der Inder mehr Fragen als Antworten auf und lassen die Erhärtung einer bestimmten Interpretation bisher nicht zu.

Herkunft

Die Mutter Zarathustras soll der Legende nach aus Raga stammen.[6] In der modernen Forschung herrscht Uneinigkeit über Zarathustras Geburtsort und seine Wirkungsstätte, weshalb mehrere Möglichkeiten kontrovers diskutiert werden. Von Touraj Daryaee (USA) wird Balkh im Norden des heutigen Afghanistan als Geburtsort angegeben.

Nordostiran und Sistan

Hinweise im Avesta werden in der Form interpretiert, dass sich Zarathustra in Sistan (im heutigen Grenzgebiet des Iran und Afghanistan) aufgehalten haben könnte. Sistan spielte in der persischen Glaubenswelt eine wichtige Rolle, die aber ursächlich nicht auf Zarathustra zurückzuführen ist. Erst in nachzarathustrischer Zeit erfolgte der Versuch, Verbindungen und Gemeinsamkeiten aufzubauen, da aufgrund der abgeschiedenen Wüstenlage der heilige Berg Kuh-e Hadsche am Hamun-See den Ort Sistan zum Mekka der Zoroastrismus-Anhänger machte.

Durch viele Perioden der Geschichte Sistans führte die Oase wegen ihrer schwer erreichbaren Lage ein Eigenleben und entwickelte sich losgelöst von den jeweiligen religiösen Strömungen völlig autonom. Aufgrund der religiösen Anziehungskraft von Sistan ist es daher in einem geringen Maße wahrscheinlich, dass Zarathustra vorübergehend hier gewirkt haben könnte, obwohl Hinweise auf einen frühen Ahuramazda-Glauben in dieser Region fehlen. Wegen der belegten frühen iranischen Wanderungsbewegung von Ost nach West können jedoch kurzfristige Berührungspunkte bestanden haben.

Medien und Aserbaidschan

In den Regionen der medischen Konföderation ist das ursprünglich persische Staatsgebiet Parsua schon um 1000 v. Chr. in assyrischen Inschriften belegt. In der Folgezeit wird es unter Nennung von Anschan zunehmend häufiger erwähnt. Archäologische Untersuchungen bestätigen für den gleichen Zeitraum im Gebiet des heutigen Aserbaidschan entscheidende politische und soziale Umwälzungen. Aserbaidschan war unter anderem das Ziel der Ost-West-Wanderung, in deren Verlauf neben indischen Stämmen auch ostiranische Nomaden einwanderten. Der archäologische Befund zeigt, dass sich die einheimische Kultur mit der der Neueinwanderer vermischte.

Im Zusammenhang mit der Sesshaftwerdung und Verschmelzung der Nomaden- mit der Ackerbaukultur zeigen sich auch deutliche Hinweise auf die Herausbildung einer neuen Religion. Im 8. Jahrhundert v. Chr. tauchte erstmals der medische Name Mazda auf, dem nur der Zusatz Ahura fehlte. Auch Zarathustra erwähnte in seiner Lehre nie den Namen Ahuramazda, sondern zunächst nur Mazda oder Ahura. Es sollte den Achämeniden vorbehalten bleiben, erst 522 v. Chr. unter Dareios I. beide Namen zu Ahuramazda zu vereinigen.

Der Namensbestandteil Wischtaspa (Pferd) verweist auf die für Medien und Aserbaidschan charakteristischen Pferdezuchtgebiete, aus denen die Assyrer ihre Pferde bezogen. Zarathustra nannte unter anderem die medische Priesterkaste Magawan seine Anhänger, deren Kernland ohne Zweifel Aserbaidschan war.

Lebenszeit

Zur Datierung der Lebenszeit Zarathustras gibt es verschiedene mehr oder weniger überzeugende Meinungen:

- Zarathustra lebte um 600 v. Chr. Diese Bestimmung basiert auf der Überlieferung des islamischen Gelehrten Biruni, der nach sassanidischer Tradition den Zeitpunkt der Berufung Zarathustras auf 258 Jahre vor Alexander legte. Hierauf stützen sich Wiesehöfer, Lommel, Altheim und Walther Hinz. Danach hat Zarathustra von 630 v. Chr. bis 553 v. Chr. gelebt. Hinz vermutet ein Zusammentreffen von Zarathustra und Kyros II. (585–530 v. Chr.), der dessen Lehre nicht übernahm, sondern sich tolerant gegenüber allen Religionen zeigte.

- Eine Bestätigung für die Verehrung des von Zarathustra genannten obersten Gottes Ahura Mazda wurde erst unter Dareios I. (* 549 v. Chr.; † 486 v. Chr.) als sicher nachgewiesen. Dies veranlasste Hertel und Herzfeld, wie von Ammianus Marcellinus überliefert, den Fürsten Vistaspa, der Zarathustra förderte, als Hystaspes, den Vater von Dareios I. zu identifizieren, womit Zarathustra der ältere Zeitgenosse des Sohnes gewesen wäre.

- Der Orientalist Thomas Hyde verweist darauf, dass der syrische Gelehrte Abū l-Faradsch in seiner „Dynastiengeschichte“ schreibt, Zarathustra sei in Babylon ein Schüler des Exiljuden Daniel gewesen. Gemäß biblischer Überlieferung gehörte dieser zu dem Teil der Bevölkerung von Juda, den Nebukadnezar II. in die Babylonische Gefangenschaft geschickt hat, die von 598 bis 539 v. Chr. währte.

- Zarathustra habe um 1000 v. Chr. gelebt. Das nehmen u. a. Eilers und Stausberg an. Diese Datierung setzt das Auftreten Zarathustras im Gebiet um Baktrien voraus.

- Eine solche mittlere Datierung wäre mit dem als sicher geltenden Auftreten der iranischen Stämme der Meder und Perser kaum in Übereinstimmung zu bringen. Auch soll Zarathustra vor seinem „Berufungserlebnis“ schon als Priester bzw. Magier tätig gewesen sein. Aus diesen Gründen bestimmte Frye das Wirken Zarathustras für die Zeit um 800 v. Chr.

- Zarathustra habe um 1800 v. Chr. gelebt, genauer: sei 1768 v. Chr. geboren. Diese Ansicht vertreten insbesondere iranische Wissenschaftler (Behrūz, Derakhshani) und Mary Boyce. Im Kontext der Besiedlung Persiens sei Zarathustras Auftreten bereits mit der ersten Einwanderungswelle anzusetzen.

Neben unterschiedlichen wissenschaftlichen Methoden und Argumenten spielen auch ideologische Motive eine Rolle in dieser Auseinandersetzung. Zarathustrier feiern seinen Geburtstag am 26. März.

Die Lehren Zarathustras

Grundzüge

Die im Avesta dokumentierte, auf Zarathustra zurückgeführte zoroastrische Religion ist monotheistisch, der Kampf zwischen Gut und Böse prägt den Glauben. Der Sieg des Guten über das Böse wird am Tag des Jüngsten Gerichts kommen. Bis zu diesem Tag haben die Menschen die freie Wahl, sich für den rechten Weg zu entscheiden. Der rechte Weg ist der Weg der Wahrhaftigkeit. Die Lehre Zarathustras hat drei wichtige Grundsätze:

- gute Gedanken

- gute Worte

- gute Taten

Ahura Mazda, der weise Herr, erschuf die Welt auf dem Fundament der Wahrhaftigkeit. Der Gute Geist (Spenta Mainyu) und der Böse Geist (Angra Mainyu) sind Zwillinge, durch deren Zusammenwirken die Welt besteht. Damit das Gute über das Böse siegt, muss der Mensch sich entscheiden, denn der Mensch ist das einzige Lebewesen, welches die Möglichkeit bekommen hat, zu führen und zu ändern. Der Mensch kann vergeben oder hassen, der Mensch ist ein Mensch, weil er sich nicht von seinen Instinkten leiten lässt. Jedem ist es überlassen, sich für das Gute zu entscheiden und so den Kampf Ahura Mazdas gegen das Böse zu unterstützen. Wichtig ist hierbei, dass der Zarathustrismus bzw. Ahura Mazda den Menschen zu nichts zwingt. Der Mensch wird als vernünftiges Wesen frei geboren und kann allein durch freie Entscheidung und persönliche Einsicht zu Gott gelangen.

Es bestehen sechs Aspekte Gottes (Amesha Spentas), oder auch sieben – siehe auch Haft Sin (sieben Dekorationsschalen), Sieben Speisen, Haft Mewa (Sieben-Früchte-Getränk) und Samanak (Keimlinge aus sieben Sorten Getreide) im Nouruz, die die sieben Tugenden des Zoroastrismus symbolisieren. Diese werden in dem Avesta, dem heiligen Buch des Zarathustrismus, zum Teil als engelhafte Wesen personifiziert:

- Der gute Sinn.

- Die beste Wahrheit/Wahrhaftigkeit.

- Das wünschenswerte Reich.

- Die segenbringende Frömmigkeit.

- Wohlfahrt.

- Nicht-Sterben.

- Der segenbringende Geist wird von manchen dazugezählt.

Zarathustras Gottesdienst negiert jegliche Art von Opferhandlungen, wie es sie zu seiner Zeit in Gestalt der Kulte der Mithras-Priester gab. Zarathustra Spitama widmete sich dem Kampf gegen diese – aus seiner Sicht – Götzerei und wurde daher verfolgt. Die auf Ahura Mazda gerichteten Andachtszeremonien wurden um einen Feuer-Altar mit erhobenen Händen abgehalten, wobei man die Lobpreisungen sang.

Der Mensch hat im diesseitigen Leben die Wahl zwischen Gut und Böse. Sofern das Gute im Menschen überwiegt, gelangt der Mensch nach seinem Tode über die Činvat-Brücke ins Paradies, aus dem Zarathustra einer iranischen Legende nach das Avesta und das „Heilige Feuer“ (Atar) erhalten haben soll.[7] Für den rechtschaffenen Menschen ist die Brücke ein breiter Weg, für den anderen schmal wie eine Messerschneide.

Fortschreibung der Lehre

In einer späteren Umformung wird, insbesondere unter den Sassaniden, die zoroastrische Religion durch einen Zeitgott, genannt Zurvan, ergänzt. Dieser viergestaltige Gott (Ahūra Mazda, Güte, Religion und Zeit) steht über Gott und Teufel, die seine Söhne sind. Zurvan ist der unendliche Raum und die unendliche Zeit. Durch die Entstehung von Gott und dem Bösen wird das Licht von der Finsternis geschieden.

Rezeption in Europa

Philosophie und Literatur

Plinius der Ältere behauptete, Zarathustra sei der erste Mensch gewesen, der bei seiner Geburt gelacht habe – was sowohl als Ausweis seiner Klarsichtigkeit wie auch als Anzeichen eines diabolischen Charakters gedeutet werden kann.

Zarathustra wurde lange Zeit in Europa als Prototyp des Weisheitslehrers gesehen. Die Renaissance huldigte ihm als Hüter vorchristlicher Weisheit. Die Aufklärung entdeckte in ihm den Weisen aus dem Morgenland und Verkünder einer Sonnenreligion. Guillaume Alexandre de Méhégan widmete 1751 Friedrich dem Großen seine französische Schrift Zoroastre: Histoire traduite du Chaladéen.[8][9] In der gelehrten Welt des 18. Jahrhunderts war es eine der großen Streitfragen, ob Zarathustra Monotheist (Thomas Hyde) oder radikaler Dualist (Pierre Bayle, Gottfried Wilhelm Leibniz) gewesen ist. Immanuel Kant hob in seiner „Philosophischen Religionslehre“ (1793) als wesentliche Besonderheit der „Parsis, Anhänger der Religion des Zoroasters“, hervor, dass sie „eine geschriebene Religion (heilige Bücher)“ und „ihren Glauben bis jetzt erhalten“ haben, „ungeachtet ihrer Zerstreuung“.[10] Kant konnte zu seinen Vorlesungen und Publikationen bereits die von Johann Friedrich Kleuker 1776–1778 herausgebrachte deutsche Übersetzung des 1771 in Paris erschienenen Werkes von Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron, dem Begründer des Studiums der Zendreligion in Europa, Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre[11] heranziehen, wie nach ihm ebenso u. a. Johann Gottfried Herder in seinen „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ sowie Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seinen Vorlesungen „über die Philosophie der Religion“ und „über die Philosophie der Geschichte“. Wie für Herder, der in Zoroasters Staatsreligion eine Art philosophischer Theodizee erkannte, so hieß für Hegel Zarathustra Zerduscht, und in dessen Lehre trat Hegel ein reiner Atem entgegen, ein Hauch des Geistes. Der Geist erhebt sich in ihr aus der substanziellen Einheit der Natur.[12] Gotthold Ephraim Lessing widmete in seinem Drama Nathan der Weise dem Zoroastrismus die oft wenig beachtete Figur Al-Hafi, der er ursprünglich eine Nachschrift unter dem Titel Derwisch widmen wollte.

In jüngster Zeit verband sich der Name Zarathustra in der westlichen Welt mit Friedrich Nietzsches philosophisch-dichterischem Werk Also sprach Zarathustra, das von 1883 bis 1885 entstand. Da der historische Zarathustra für Nietzsche der Erste war, der Gut und Böse unterschied, gab er seiner Gestalt im Buch, die für ihn die Überwindung aller Moral symbolisierte und damit über das Ende der vom historischen Zarathustra begonnenen Geschichtsepoche hinauswies, denselben Namen.

Auch in Karl Mays Orient-Erzählungen kommt Zarathustra vor.

Musik

Von Jean-Philippe Rameau stammt eine Tragédie lyrique mit dem Titel Zoroastre, benannt nach der Hauptfigur. Das Werk wurde 1749 „par l’Academie Royale de Musique“ in Paris uraufgeführt. Als Libretto diente die Tragedie Zoroastre von Louis de Cahusac,[13] die alsbald von Giacomo Casanova ins Deutsche übersetzt worden ist.[14]

In zwei weiteren Opern spielt jeweils eine Figur auf Zarathustra an. In Georg Friedrich Händels 1733 uraufgeführtem Dramma per musica Orlando (die Handlung beruht auf dem Epos Orlando furioso von Ariost) tritt ein weiser Magier namens Zoroastro auf. Und in Wolfgang Amadeus Mozarts 1791 uraufgeführter Oper Die Zauberflöte vertritt der weise Fürst Sarastro mit seinem Priesterrat humanistisches Gedankengut. Dabei ist zumindest eine Wortverwandtschaft von Händels Zoroastro und von Mozarts Sarastro mit dem persischen Religionsstifter Zarathustra durchaus festzustellen.[15]

Zeitlich zwischen diesen Opern gelegen wurde im Juni 1754 im Bayreuther Markgräflichen Opernhaus die Oper L’Huomo nach einem Libretto von Markgräfin Wilhelmine (1709–1758) uraufgeführt, das, laut Argomento, vom System der Philosophie Zarathustras angeregt war. Die Festa teatrale wurde zum Besuch von Wilhelmines Bruder Friedrich dem Großen uraufgeführt, Komponist war Andrea Bernasconi. Die Protagonisten dieses einaktigen allegorischen Musiktheaters sind Animia und Anemone (Anagramme für die weibliche und die männliche Seele), die sich im Zwiespalt zwischen dem bon Genie („das Gute“) und dem mauvais Genie („das Böse“) befinden und von den personifizierten Mächten wie beispielsweise der „Vernunft“, „Unbeständigkeit“ oder „Wollust“ beeinflusst werden.[16]

Im 20. Jahrhundert erlangte Zarathustra einen gewissen Bekanntheitsgrad durch die 1895 entstandene symphonische Dichtung Also sprach Zarathustra von Richard Strauss, die sich in ihrem Titel explizit auf Nietzsches Also sprach Zarathustra bezog, sowie durch Frederick Delius A Mass of Life (Eine Messe des Lebens), einem großangelegten Oratorium nach Texten aus demselben Werk Nietzsches.[17]

Sonstiges

Der Jesuit Giovanni Riccioli benannte in seinem Neuen Almagest (1651) einen Mondkrater nach Zoroaster.[18]

Siehe auch

Literatur

Primärliteratur

- Ulrich Hannemann (Hrsg.): Das Zend-Avesta. Weißensee-Verlag, Berlin 2011, ISBN 3-89998-199-5.

Monographien

- Mary Boyce, Frantz Genet: A history of Zoroastrianism. Brill, Leiden/ Köln 1975 ff.

- The early period. 1996, ISBN 90-04-10474-7.

- Under the Achaemenians. 1982, ISBN 90-04-06506-7.

- Zoroastrianism under Macedonian and Roman rule. 1991, ISBN 90-04-09271-4.

- Mary Boyce (Hrsg.): Textual sources for the study of Zoroastrianism. Chicago University Press, Chicago 2006, ISBN 0-226-06930-3.

- Mary Boyce: Zoroastrians. Their religious beliefs and practices. Routledge, London 2007, ISBN 978-0-415-23902-8.

- Burchard Brentjes: Das alte Persien. Die Iranische Welt vor Mohammed. Schroll, Wien 1978, ISBN 3-7031-0461-9.

- Elisabeth Brünner: Die Zarathustralegende in der zoroastrischen Tradition (= Studien zur Geschichtsforschung des Altertums. Band 4). Kovač, Hamburg 1999, ISBN 3-86064-902-7 (zugleich Dissertation, Universität Bonn 1998).

- Peter Clark: Zoroastrianism. An introduction to an ancient faith. Sussex Academic Press, Brighton 1998, ISBN 1-898723-78-8.

- Dastur K. Dabu: Zarathustra and his teachings. A manual for young students. Edition Chamarbaugvala, Bombay 1966.

- Jahanshah Derakhshani: Die Arier in den nahöstlichen Quellen des 3. und 2. Jahrtausends v. Chr. M-Ost, Marburg 2004, ISBN 3-933196-37-X.

- Gherado Gnoli: Zoroaster in History. Bibliotheca Persica Press, New York 2000, ISBN 0-933273-43-6.

- Walther Hinz: Zarathustra. Kohlhammer, Stuttgart 1961.

- Albert de Jong: Traditions of the Magi. Zoroastrianism in Greek and Latin literature. Brill, Leiden 1997, ISBN 90-04-10844-0.

- Heidemarie Koch: Es kündet Dareios der König … Vom Leben im persischen Großreich (= Kulturgeschichte der Antiken Welt. Band 55). von Zabern, Mainz 2000, ISBN 3-8053-1347-0.

- Wolfdietrich von Kloeden: ZARATHUSTRA (eigentlicher Familienname: Spitama), griech. Zoroaster. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 14, Bautz, Herzberg 1998, ISBN 3-88309-073-5, Sp. 344–355.

- Abdolreza Madjderey: Gatha. Die himmlischen Gesänge Zarathustras. Sohrab, Königsdorf 2000, ISBN 3-925819-11-8.

- Abdolreza Madjderey: Was also sprach Sarathustra wahrlich. Sohrab, Königsdorf 2002, ISBN 3-925819-14-2.

- Rustam P. Masani: Zoroastrianism. The religion of the good life. Indigo Books, New Delhi 2003, ISBN 81-292-0049-X (Reprint der Ausgabe London 1938).

- Bernfried Schlerath (Hrsg.): Zarathustra (= Wege der Forschung. Band 169). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1970, ISBN 3-534-04121-6.

- Michael Stausberg: Die Religion Zarathushtras. Geschichte, Gegenwart, Rituale. Kohlhammer, Stuttgart 2002–2004

- 1. Bd. 2002, ISBN 3-17-017118-6

- 2. Bd. 2002, ISBN 3-17-017119-4

- 3. Bd. 2004, ISBN 3-17-017120-8

- Geo Widengren (Hrsg.): Iranische Geisteswelt. Von den Anfängen bis zum Islam. Holle, Baden-Baden 1961, insbesondere S. 133–164 (Zarathustra, seine Person, seine Lehre).

- Geo Widengren: Die Religionen Irans (= Die Religionen der Menschheit. Band 14). Kohlhammer, Stuttgart 1965.

- Robert C. Zaehner: The dawn and twilight of Zoroastrianism. Phoenix Press, London 2002, ISBN 1-84212-165-0 (Reprint der Ausgabe London 1961)

- Stiftung Gralsbotschaft (Hrsg.): Zoroaster, Zoro-Thustra, Leben und Wirken des Wegbereiters in Iran. Bernhardt, Vomperberg (Tirol) 1957, ISBN 3-87860-119-0.

Aufsätze

- Arthur E. Christensen: Die Iranier. In: Albrecht Goetze u. a.: Kulturgeschichte Kleinasiens. (= Handbuch der Altertumswissenschaft. Bd. 2). Beck, München 1974, ISBN 3-406-01351-1 (Nachdruck der Ausgabe München 1933).

- Stephan Eberle: Lessing und Zarathustra. In: Rückert-Studien. Bd. 17 (2006/ 2007) [2008], S. 73–130.

- Richard Frye: Zarathustra. In: Emma Brunner-Traut (Hrsg.): Die Stifter der großen Weltreligionen. Herder, Freiburg i. B. 2007, ISBN 978-3-451-05937-7.

- Gustav Mensching: Zarathustra. In: Gustav Mensching: Die Söhne Gottes. Büchergilde Gutenberg, Frankfurt am Main 1959, S. 191–198.

- Zartusht Bahram Pazhdu: The Book of Zoroaster, or The Zartusht-Nāmah. A Zoroastrian Poem. Translated from Persian by Edward Backhouse Eastwick. Lulu, London 2010 [1].

- Martin Schwartz: The religion of Achaemenian Iran. In: Ilya Gershevitch (Hrsg.): The Median and Achaemenian Periods. (= The Cambridge History of Iran. Bd. 2). University Press, Cambridge 1985, ISBN 978-0-521-20091-2, S. 664–667.

- Günter C. Vieten, Fotos: George Shelley: Parsen – Die Arier Gottes. In: Geo-Magazin. Hamburg 1978, Nr. 9, S. 86–108. (Informativer [insbesondere u. a. der Totenkult der Zoroastrier] Erlebnisbericht).

- Eugen Rosenstock-Huessy: Zarathustras Stimmhaftwerden. In: derselbe: Die Sprache des Menschengeschlechts. Band 2. 1964, S. 737–772.

Weblinks

- Literatur von und über Zarathustra im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- zoroastrische Original-Texte (englisch)

- Übersicht zu den möglichen Lebenszeiten (englisch)

- Sartosht – Iranisch-Deutscher Kulturverein

Einzelnachweise

- ↑ Heinz Gaube: Zoroastrismus – Die Religion des Zarathustra. In: Emma Brunner-Traut (Hrsg.): Die großen Religionen des Alten Orients und der Antike. Kohlhammer, Stuttgart 1992, ISBN 3-17-011976-1, S. 102–108.

- ↑ Josef Wiesehöfer: Das antike Persien. Albatros, Düsseldorf 2005, ISBN 3-491-96151-3.

- ↑ Norbert Oettinger, In: Dietz-Otto Edzard u. a.: Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie. Bd. 8, de Gruyter, Berlin 1997, ISBN 3-11-014809-9, S. 185.

- ↑ Irani, Dinshah Jijibhoy, Artikel über einen prominenten Angehörigen der religiösen Gemeinschaft der Irani in Bombay, Encyclopædia Iranica, abgerufen am 11. Dezember 2017.

- ↑ D.N. MacKenzie: A Concise Pahlavi Dictionary. Routledge Curzon, London / New York 2005, ISBN 0-19-713559-5.

- ↑ Jürgen Ehlers (Hrsg. und Übers.): Abū'l-Qāsem Ferdausi: Rostam – Die Legenden aus dem Šāhnāme. Philipp Reclam jun., Stuttgart 2002, S. 370

- ↑ Jürgen Ehlers, S. 374 (Zardhešt)

- ↑ Darüber referierte der Theaterwissenschaftler Oswald Georg Bauer: Das Theater der Markgräfin Wilhelmine: Menschen-Bilder und Bühnen-Bilder. In: Thomas Betzwieser (Hrsg.): Opernkonzeptionen zwischen Berlin und Bayreuth. Das musikalische Theater der Markgräfin Wilhelmine. Königshausen Neumann, Würzburg 2016 (Thurnauer Schriften zum Musiktheater, Bd. 31), ISBN 978-3-8260-5664-2, S. 21.

- ↑ Siehe auch Michael Stausberg: Faszination Zarathustra, 2 Bde. Berlin 1997/98, insbesondere Bd. 2 Der Zoroastre-Diskurs des 18. Jahrhunderts (Quelle zitiert nach: Ruth Müller-Lindenberg: Das L’Homme-Libretto der Wilhelmine von Bayreuth. In: Betzwieser: Opernkonzeptionen 2016, S. 136.)

- ↑ Immanuel Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. 1793 In: Kants Werke. Band VI, Akademie-Textausgabe, Berlin 1968, S. 136f.

- ↑ Überarbeitete Neuauflage der Kleuker-Ausgabe: Ulrich Hannemann (Hrsg.): Das Zend-Avesta. Weißensee-Verlag, Berlin 2011, ISBN 3-89998-199-5; Johann Friedrich Kleuker: Zend-Avesta im Kleinen. Das ist Ormuzd’s Lichtgesetz oder Wort des Lebens an Zoroastre. Hartnoch, Riga 1789. Nachdruck: Kessinger Pub, 2009, ISBN 978-1-120-05637-5.

- ↑ Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Das Zendvolk. In: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. - Kapitel 9.

- ↑ Bibliothek der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth, Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, Signatur H00/R.L.48.

- ↑ Frank A. Kafker: Notices sur les auteurs des dix-sept volumes de «discours» de l’Encyclopédie. In: Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie. 1989, Bd. 7, Nr. 7, S. 134.

- ↑ Ivan A. Alexandre: Orlando durch Wahnsinn geheilt. im Booklet zur CD Erato 0630-14363-2, 1996, S. 29.

- ↑ Wilhelmines französischer Text wurde in versi Italiani gebracht vom Poeta della Corte Luiggi Stampiglia. Abdruck (italienisch/ französisch) in: Péter Niedermüller, Reinhard Wiesend (Hrsg.): Musik und Theater am Hofe der Bayreuther Markgräfin Wilhelmine (= Schriften zur Musikwissenschaft Bd. 7, hrsg. vom Musikwissenschaftlichen Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Are Edition, Mainz 2002, ISBN 3-924522-08-1. Einen Librettodruck mit der deutschen Übersetzung vom Oberdirektor der Markgräflich-Bayreuthischen Oper Philipp Cuno Christian von Bassewitz besitzt die Universitätsbibliothek Rostock.

- ↑ Andreas Dorschel: „Philosopher is a rotten word“. Von Nietzsches zu Delius ‚Zarathustra‘. In: Ulrich Tadday (Hrsg.): Frederick Delius (= Musik-Konzepte. Neue Folge Heft 141/ 142). Edition Text + Kritik, München 2008, ISBN 978-3-88377-952-2, S. 99–116.

- ↑ Giovanni Riccioli: Almagestum novum astronomiam veterem novamque complectens observationibus aliorum et propriis novisque theorematibus, problematibus ac tabulis promotam, Bd. I-III, Bologna 1651;

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Zarathustra |

| ALTERNATIVNAMEN | Zoroaster |

| KURZBESCHREIBUNG | Priester, Religionsstifter des Zoroastrismus |

| GEBURTSDATUM | zwischen 18. Jahrhundert v. Chr. und 7. Jahrhundert v. Chr. |

| STERBEDATUM | zwischen 18. Jahrhundert v. Chr. und 6. Jahrhundert v. Chr. |

| STERBEORT | Iran |