Giacomo Casanova

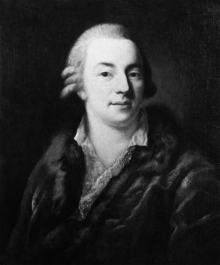

Giacomo Girolamo Casanova (* 2. April 1725 in Venedig; † 4. Juni 1798 auf Schloss Dux im Königreich Böhmen), in älteren Publikationen auch Jakob Casanova, war ein venezianischer promovierter Jurist, Schriftsteller und Bibliothekar, Dichter, Philosoph und Übersetzer, Chemiker, Alchemist und Mathematiker, Historiker und Diplomat, Glücksspieler und Geheimagent, Freimaurer und Abenteurer, bekannt durch die Schilderungen zahlreicher Liebschaften, aber auch durch seinen Ausbruch aus dem Staatsgefängnis unter dem Dach des Dogenpalasts. Dort wurde er 1755 ohne Begründung und unter unwürdigen Bedingungen 15 Monate festgesetzt und ihm gelang ein für unmöglich gehaltener Ausbruch – eine Flucht, die ihn über Jahrzehnte zwang, seiner Heimatstadt fernzubleiben.

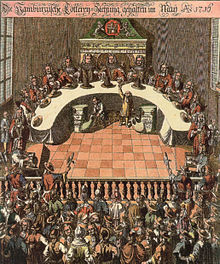

Zwar versuchte Casanova sich schon in Venedig als Violinist, auch als Kleriker, er gründete in Paris eine überaus erfolgreiche Lotterie, doch dies alles war nie die Grundlage seiner Jahrzehnte anhaltenden Bekanntheit. Er ist womöglich der erste, der Berühmtheit nicht vorrangig durch seine Stellung oder Taten, seine wissenschaftlichen oder kulturellen Leistungen erlangte, also durch Erfolge und Verdienste, sondern dadurch, dass er unentwegt von sich reden machte. Er nutzte die Reise- und Kommunikationswege zwischen den Höfen Europas ebenso wie die sich zu dieser Zeit stärker verbreitenden Zeitungen sowie das öffentliche Präsentieren an den dafür geeigneten Plätzen und Festivitäten, bei Theater- und Opernbesuchen, Gastmählern, Glücksspielstätten und Empfängen, in Frankreich, England, Italien und Spanien, in Deutschland, Polen und Russland. Auch seine Memoiren, die 1789 begonnene Histoire de ma vie, und einige seiner sonstigen literarischen Werke dienten der in seinen Augen angemessenen Repräsentation seiner Persönlichkeit, ebenso wie seiner Rehabilitation – obwohl er gewarnt worden war, das Schlechte werde aufgebauscht, das Gute als Eitelkeit ausgelegt werden. Oder, wie er selbst formulierte: ‚Ich bin stets nach Auszeichnung begierig gewesen und habe stets die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken geliebt‘ (Histoire, 4, 19). Er wollte aber nicht nur wegen seiner Skandale, Duelle, seiner Flucht Anerkennung finden, sondern auch als unterhaltsamer Gesprächspartner, Theaterleiter, zunehmend auch als Literat; doch gelang es ihm erst in späteren Jahren, auch wenn er sich in ein Kloster oder eine Bibliothek gelegentlich einschließen konnte, der Gesellschaft soweit zu entrinnen, dass er die dazu nötige Muße fand. Ein Leben lang blieb er der modernen Rationalität geneigt, jedoch seit seiner Kindheit durchdrungen von Aberglauben – den er wiederum bei anderen skrupellos zu seinem Vorteil ausbeutete.

Mindestens acht Mal wurde Casanova eingekerkert, er verachtete die Willkür und den Standesdünkel des Adels, doch ließ er sich immer wieder von vermögenden Adligen protegieren, suchte die Nähe von Königen und des Papstes. Er verachtete Feigheit, Menschen, die andere demütigten, den Hochmut des Adels, doch hielt er die Französische Revolution für ein noch größeres Übel. Er wurde rund zehn Mal des Landes verwiesen, schließlich ließ er sich, von Armut und Heimweh 1774 dorthin zurückgetrieben, als Spitzel in Venedig anwerben – ohne relevante Ergebnisse zu liefern. Dann wurde er 1782 endgültig von der Staatsinquisition aus seiner Heimatstadt verbannt und musste seine letzten dreizehn Jahre auf einem abgelegenen Schloss im Norden Böhmens fristen – bis zuletzt auf vielen Reisen, die vor allem seiner Publikationstätigkeit dienten. Weiterhin korrespondierte er mit den bedeutendsten Männern seiner Zeit, verfasste und erhielt Tausende von Briefen, schrieb (nicht erhaltene) Tagebücher.

Casanova war nie verheiratet, wenn er dies auch oft versprach, hatte jedoch mindestens ein Dutzend eigener Kinder, davon eines mit einer seiner Töchter; dabei interessierte er sich für die Verführung junger, nach heutigen Begriffen häufig minderjähriger Frauen. Er fühlte sich dabei aber zugleich selbst verführt, er habe, wie er schrieb, ‚die Frauen rasend geliebt, aber ich habe ihnen stets die Freiheit vorgezogen‘ (Erinnerungen, 2, 10) und ‚Ich fühlte mich immer für das andere Geschlecht geboren; daher habe ich es immer geliebt und mich von ihm lieben lassen, soviel ich nur konnte‘ (Erinnerungen, Vorrede). Bei Prostituierten habe er immer häufiger nur flüchtige Freuden gehabt, die nur eine Viertelstunde dauerten und stets einen unangenehmen Nachgeschmack hatten. Elf Mal handelte er sich eine Geschlechtskrankheit ein, er besaß jedoch umfangreiche medizinische Kenntnisse, die es ihm ermöglichten, sich meist selbst zu kurieren, wobei er sich wochenlang zurückzog, manchmal dem Tode nah; er suchte die Gesellschaft der bedeutendsten Ärzte.

Für die Wahl seiner Aufenthaltsorte und seiner enorm umfangreichen Korrespondenz, waren Vergnügungen, allen voran mit Frauen, dann viele Zufälle, nicht zuletzt Langeweile, später auch die Suche nach einer Anstellung oder einem Verlag, die maßgeblichen Antriebskräfte, aber auch die Konversation an den Höfen, in den Salons. Der Sohn eines Schauspielerpaares, der sein Leben als Komödie sah, und der sich auf seine „Auftritte“ stets vorbereitete, nannte sich Chevalier de Seingalt; doch finanzielle Mittel standen ihm nicht von Geburt an zur Verfügung, er musste „sie sich erarbeiten, ertricksen, erspielen und ergaunern“.[1]

Mehrfach wurde er wegen seines Lebenswandels oder geplatzter Wechsel verbannt (so aus Wien, Paris, Madrid, Florenz und Venedig), mehrfach zu Unrecht, manchmal ohne Begründung, was ihn besonders aufbrachte. Im venezianischen Staatsgefängnis handelte er sich ein lebenslanges Leiden ein, Hämorrhoiden, Schmerzen, die ihm immer wieder die Lebensfreude raubten. Oft schadete er sich selbst, indem er sich zu sicher fühlte, aus Ehrsucht nicht weichen wollte und keinen Schutz suchte, sich wider besseres Wissen in Fallen locken ließ, lange spielsüchtig war, aber, wie er gleichfalls bekennt, auch aus Aberglauben. Häufig griff er zum Degen, zu Pistolen, manchmal zum Stock, duellierte sich, auch Tote gab es dabei. Er verprügelte Falschspieler und Betrüger ebenso, wie alle, die seine Ehre verletzten oder ihn herabsetzten, auch Juden oder Journalisten. Mit Leichtigkeit gewann und verlor er Vermögen, sei es beim Glücksspiel, sei es bei seinen Betrügereien, denn Reichtum galt ihm nur dann als ein Verdienst, wenn man ihn benutzte, um Gutes zu tun – oder eine Frau für sich zu gewinnen.

Casanova nennt nur einmal den ‚Despotismus‘, den die Männer über die Frauen ausübten, er selbst nutzte die Erfahrungs- und Machtdifferenzen bedenkenlos aus, versuchte die von ihm Verlassenen an ihm geeignet scheinende Männer zu verkuppeln. Einer Reihe seiner mehr als hundert Geliebten verhalf er zu einer Ehe. Gewalt gegen Frauen lehnte er ab, es sei denn, sie verweigerten sich, nachdem er sie bereits bezahlt hatte. Auch geriet er manchmal so sehr in Rage, dass er sie prügelte, wenn auch selten – es sei denn, er glaubte darin ein Signum der Kultur zu erkennen, wie in Russland, wo praktisch jeder Prügel einstecken musste. Dabei traute er Frauen nur geringe eigenständige Geistesleistungen zu – ganz im Geist seiner Zeit –, obwohl er selbst Frauen kennen lernte, die in höchstem Maße begabt waren, wie etwa seine portugiesische Geliebte (‚Pauline hatte … jenen festen und stolzen Charakter und den weiten Gesichtskreis, die nur höchstbegabten Männern eigen sind‘), oder eine Theologin, dann eine Dichterin, die er ‚genial‘ nannte, oder die spätere Vorsitzende der Petersburger Akademie der Wissenschaften und die Zarin Katharina II., und obwohl er es liebte, Frauen ‚glänzen‘ zu lassen, so fürchtete er bei einer jungen Russin: ‚bei ihrer Schönheit und ihrem Geist wäre ich ihr Sklave geworden‘.

Er äußerte sich mehrfach zur Seele der verschiedenen Völker und Länder, die er bereiste, bediente eine Reihe von Klischees – so waren die Deutschen ‚kalt oder prosaisch‘, bisweilen ‚phlegmatisch‘, die Gelehrten ‚geheimtuerisch‘, sie seien ‚Ofenhocker‘ und voller ‚Heimweh‘ –, die sich im Laufe der Erzählung kaum veränderten, wie insgesamt sein Wertesystem sich entscheidend nur unter den Zwängen des Alterns veränderte. Für das Elend in den wachsenden Städten hatte er kaum einen Blick, interessierte sich eher für Gastronomie, Wein und Speisen, Tanz und Konversation, Feste, Oper und Theater. Während er seinen westindischen Diener in London in hohem Maße lobend hervorhob, nutzte er die Begegnung mit einer Schwarzen, um seine selbst im 18. Jahrhundert abseitige Vorstellung, diese gehörten einer anderen Säugetiergattung an, zu begründen. Nur seine Feindseligkeit, seine Verachtung und sein Misstrauen gegen die Juden musste er durch die Lehren aus mehreren Affären und durch Freundschaft ausdrücklich zurücknehmen.

Erst im frühen 19. Jahrhundert tauchte die Figur Casanova in künstlerischen Werken auf, doch war die Auseinandersetzung mit seinem Lebensweg noch weitgehend ohne verlässliche Quellengrundlage. Mitte des Jahrhunderts intensivierte sich die Prüfung der zahllosen Einzelheiten seiner Schilderung, die Identifizierung der nur verklausuliert genannten Persönlichkeiten machte Fortschritte. Einen ersten Höhepunkt stellte in der literarischen Auseinandersetzung dabei im deutschsprachigen Raum das 1899 erschienene Werk Hugo von Hofmannsthals Der Abenteurer und die Sängerin dar. In der Zeit bis 1933 sieht man die Phase höchster Intensität in der Rezeptionsgeschichte, die neben Hofmannsthal mit dem Namen Arthur Schnitzler verbunden ist. Dabei passte der Rückgriff auf eine männliche Identifikationsfigur in eine Zeit der Emanzipation und der Geschlechterkrise. Spätere Werke haben diese Ansätze übersimplifiziert und komprimiert fortgeführt, im Wesentlichen ohne neue künstlerische Ansätze zu liefern (Lehnen, S. 11 f.).

Dabei wurde das zentrale Werk, Casanovas Histoire de ma vie, erst nach 1960 in einer verlässlichen Ausgabe bei Brockhaus ediert. Zuvor erschienen allein in Deutschland und Frankreich bis 1956 beinahe 200 Ausgaben (Lehnen, S. 25 f.), doch sie basierten ganz überwiegend auf einer willkürlichen Auswahl und zum Teil verfälschenden Übersetzungen, die die Memoiren in Verruf brachten und ein einseitiges Bild Casanovas zur Geltung brachten, den Verlagen jedoch zu erheblichen Gewinnen verhalfen. Eine Forschung auf verlässlicher Grundlage, die die kulturgeschichtliche Bedeutung Casanovas herausschälte, setzte dementsprechend erst nach den Editionen in Leipzig und Paris ein. Mehrere Fachzeitschriften und Forschungsinstitute befassten sich mit Casanovas Werken und seinem ungewöhnlichen, überaus komplizierten Lebensweg. Das Original seiner Lebenserinnerungen, eines der teuersten Manuskripte, erwarb Frankreich. 2015 wurde dessen Neuedition vollendet. Die Aufarbeitung seiner umfangreichen, in Dux erhaltenen Korrespondenz, die sich heute im Staatsarchiv Prag befindet, ist noch immer nicht abgeschlossen.

Quellenlage, Übersetzungen, Editionen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

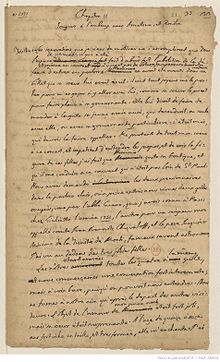

Die Überlieferung zu Casanova ist außerordentlich umfangreich. In seinen letzten Jahren entstand seine mehr als 3000 Seiten umfassenden Histoire de ma vie. Diese Geschichte meines Lebens, die bewusst auf Französisch verfasst wurde, weil diese Sprache am weitesten verbreitet war, erlaubt zudem, in Verbindung mit anderen Quellen, eine ungewöhnlich genaue Darstellung seines Lebens, seiner Gedankenwelt bis 1774. Die Abfassung seiner Lebensgeschichte erfolgte aus den Dokumenten, vor allem Briefen, die er aufbewahrt hatte, und aus denen er vielfach zitiert, sowie aus einem Tagebuch, das er spätestens seit den 1750er Jahren führte, das er aber vernichtete, nachdem er daraus seine Memoiren verfasst hatte. Vor allem seine Korrespondenz, die in Dux nach seinem Tod aufgefunden wurde, erlaubt eine vergleichsweise genaue Darstellung seines Lebens (auch) nach 1774. Bernhard Marr (1856–1940) erfasste als Erster systematisch die Briefe von und an Casanova.

Im Fokus standen jedoch die Erinnerungen Casanovas, die er unter dem Titel „Histoire de ma vie jusqu'à l'an 1797“[2] – abfasste. Sie zählen zur Weltliteratur. Sie wurden bis 1972 in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt. Entsprechend dem Titel im Manuskript plante Casanova seine Memoiren bis in seine letzten Lebensjahre fortzuführen, doch brechen sie 1774 mit seiner Heimkehr nach Venedig ab. In einem Brief aus dem Jahr 1793 begründet Casanova selbst, warum er sie nicht fortsetzte. Er glaubte, über sein Leben, nachdem er über 50 Jahre alt geworden war, nur noch Trauriges darbieten zu können. Das mache ihn selbst traurig und würde sein Publikum, mit dem er sich unterhalten wollte, nur langweilen.

Durch seine Reisen – er legte wohl mindestens 65.140 km in Kutschen zurück, deren Routen, Kosten und Ausstattung er meistens erwähnt –[3] hatte er Kontakt zu bedeutenden Personen seiner Zeit. Neben einer Reihe von Herrschern war ihm auch die geistige Elite Europas bis zu einem gewissen Grad vertraut: Da Ponte, Voltaire, Crébillon, von Haller, Winckelmann und Mengs zählten zu seinen Bekannten. Doch auch die unteren Stände spielen in seinen Erinnerungen eine bedeutende Rolle. Pompeo Molmenti brachte bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts aus den Carteggi casanoviani zahlreiche Briefe heraus.[4]

Das Manuskript der Memoiren vererbte Casanova Carlo Angiolini († 1808), dem Schwiegersohn seiner Schwester Maddalena. Dieser hatte ihre Tochter Marianne (Manon) geheiratet. Dann bot Graf Camillo Marcolini dessen gleichnamigem Erben, dem 1789 geborenen Sohn, den er mit Casanovas Nichte, nämlich der besagten Marianne hatte, kurz vor seinem Tod im Jahr 1814, als Kaufpreis 2500 Taler an – wohl um die Herausgabe des Manuskripts zu verhindern.[5] Die Tochter Angiolinis, Camilla, bot es sechs Jahre später, am 13. Dezember 1820, dem Verlag F. A. Brockhaus in Leipzig zum Verkauf an,[6] der es am 24. Januar 1821 für 200 Taler erstand.

Infolge der nun einsetzenden Editionsgeschichte, die dazu führte, dass sehr stark vom Manuskript Casanovas abweichende Ausgaben zugrunde gelegt wurden, verzögerte sich die quellennahe Beschäftigung mit Casanova um rund eineinhalb Jahrhunderte. Dies hielt zahlreiche Autoren jedoch keineswegs davon ab, sich mit der so verfälschten Figur Casanovas auseinanderzusetzen, vor allem fachfremde, männliche Autoren zog das Sujet an.

Im Auftrag des Verlages übersetzte zunächst Wilhelm von Schütz das Werk ins Deutsche, nachdem Ludwig Tieck es begutachtet und zu einer Herausgabe mit Einschränkungen geraten hatte, denn, wie er schrieb: „Vieles ist für uns Deutsche, ja vielleicht für jeden Menschen gar zu arg“.[7] Bereits Ende 1822 wurde der erste Band in deutscher Sprache veröffentlicht, der bezeichnenderweise den Titel trug: Aus den Memoiren des Venetianers Jacob Casanova de Seingalt, oder sein Leben, wie er es zu Dux in Böhmen niederschrieb. Nach dem Original-Manuscript bearbeitet von Wilhelm Schütz.[8] Weil dieser Band reißenden Absatz fand, gab der Verlag zwischen 1822 und 1828 eine zwölfbändige, stark überarbeitete Ausgabe heraus.

Aus Sorge, bei der Zensur oder einem breiten Publikum auf Ablehnung zu stoßen, bearbeitete Schütz das Original. Gerd Forsch analysierte in seiner Dissertation diese Bearbeitung und stellte fest, dass „Anrüchige sexuelle Praktiken und dunkle Punkte der Biographie – Onanie, Homoerotik und Päderastie, Abtreibungen und Geschlechtskrankheiten“[9] getilgt wurden. Erich Loos nannte die Übersetzung im 2. Anhang zum 6. Band „ein ganz erbärmliches Machwerk“.

Bald darauf wurde in Frankreich ein Raubdruck, eine Rückübersetzung der deutschen Übersetzung ins Französische veröffentlicht, worauf Brockhaus den Dresdner Romanisten Jean Laforgue beauftragte, das französische Original zu veröffentlichen (1826–1838). Laforgues Bearbeitung griff jedoch noch tiefer in den Text ein als jene von Schütz: „Die im Original eher nüchtern gehaltenen erotischen Passagen erhielten eine Tendenz zum Wollüstigen und kamen so dem Wunsch einer vorwiegend männlichen Leserschaft nach Stimulation sexueller Phantasien entgegen.“[10]

Diese Edition blieb über ein Jahrhundert lang die einzige Textbasis. Nachdrucke und Auswahlausgaben entstanden, die so tendenziös gestaltet waren, dass Casanova nur noch als Verführer erschien, oder gar als „schmutziger Biograph und Abenteurer“ herabgewürdigt wurde.[11] Dies trug andererseits enorm zum Erfolg dieser Ausgaben bei: Laut des Casanova-Biographen James Rives Childs gab es bis 1956 insgesamt 104 deutsche und 91 französische Ausgaben.[12]

Erst 1960 wurde – eigentlich eine historiographische Selbstverständlichkeit – erstmals der Originaltext der Memoiren veröffentlicht, nämlich durch F. A. Brockhaus, Wiesbaden, und Plon, Paris. Diese zwölfbändige Ausgabe wurde 1962 abgeschlossen (Nachdruck 1985 in 6 Bänden) und, kommentiert von Günter und Barbara Albrecht, neu herausgegeben (Leipzig 1992).

Im Februar 2010 wurde das Manuskript vom französischen Staat erworben, die ersten beiden der sechs Bände online gestellt. Mit über 7 Millionen Euro erzielte es den höchsten jemals für ein Manuskript gezahlten Preis. Im Anschluss daran erfolgte von 2013 bis 2015 unter der Leitung von Gérard Lahouati und Marie-Françoise Luna eine Neuedition in drei Bänden, herausgegeben vom Verlag Éditions Gallimard in Paris.[13] Sie enthält nicht nur zusätzlich die von Casanova durchgestrichenen Passagen, sondern auch seine individuellen, nicht-korrigierten Schreibweisen, dazu nie veröffentlichte Essays. Damit trat nicht nur sein Italienisch im Französischen wieder zu Tage, sondern auch die erzählerische Energie und Frische.

Leben

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Familie, früheste Erinnerungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Giacomo Casanovas Mutter war die Schauspielerin Giovanna Maria Farussi (1708–1776), genannt „Zanetta“ oder „La Buranella“, sein mutmaßlicher Vater der Tänzer und Schauspieler Gaetano Giuseppe Casanova (1697–1733). Die beiden wurden am 17. Februar 1724 in San Samuele getraut, dort, wo auch Giacomo getauft wurde (5. Mai).[15] Giacomo war das älteste von insgesamt sechs Kindern: (Francesco (1727–1803), „Cecco“ gerufen, Giovanni Battista (1730–1795), „Zanetto“, Faustina Maddalena (1731–1736), Maria Maddalena Antonia Stella (1732–1800) und Gaetano Alvise (1734–1783)). Seine Kindheit verbrachte Casanova in der Calle degli Orbi, 3089; zu seiner Zeit hieß die Gasse allerdings Calle alla Commedia.[16] Sie befindet sich im Kirchspiel San Samuele. Entsprechend seiner Herkunft verglich er sein Leben mit einem dreiaktigen Theaterstück.[17]

Im ersten Kapitel seiner Autobiographie konstruiert Casanova eine ziemlich unwahrscheinliche adlige Abstammung (Mangini). Dabei führt er sich auf einen Don Giacobbe Casanova, Sekretär am Hof König Alfons' von Aragòn zurück. Dieser habe 1428 Donna Anna Palafox aus dem Kloster entführt. Wie er selbst in seinem Büchlein Né amori né donne einräumt, war er wohl eher die Frucht der Beziehung seiner Mutter mit dem venezianischen Nobile Michiel Grimani, dem Besitzer des Teatro San Samuele, wo seine Eltern arbeiteten.

Am 18. Dezember 1733 starb sein Vater, der wegen eines Engagements in London seine Familie 1726 bis 1728 hatte in Venedig zurücklassen müssen, an einer eitrigen Mittelohrentzündung. Seine Frau war zu dieser Zeit im sechsten Monat schwanger. Da sie, die mit nach London gereist war, zunächst ein Engagement in Petersburg, dann ab 1738 auf Lebenszeit in Dresden hatte, wurde Giacomo von seiner Großmutter Marzia Farussi (ca. 1669–1743) erzogen, die zunächst gegen die Ehe ihrer Tochter gewesen war. Sie lebte im Corte delle Muneghe.

Bei dieser Großmutter, Marzia, litt Giacomo häufig unter Nasenbluten – dies war nach eigener Aussage seine älteste Erinnerung, ansonsten habe er keinerlei Erinnerung an die Zeit vor dem August 1733. Mit ihr besuchte er zur Behandlung eine Art Zauberin (‚Hexe‘) auf Murano, der, so Giacomo in seinen Memoiren, die Heilung gelang. Doch brachte ihn diese erste Begegnung mit magischen Vorstellungen erheblich durcheinander. Seine zweite Erinnerung betraf seinen Bruder Francesco und sie war zugleich die einzige an ihren gemeinsamen Vater. Darin eignete er sich einen Kristall seines Vaters an. Doch dieser bemerkte den Diebstahl und drohte dem Täter mit Prügel. Giacomo steckte den Kristall seinem unschuldigen Bruder in die Tasche, was ihm sofort leid tat, denn nun bezog dieser Prügel. Sechs Wochen später erkrankte der Vater, und er starb binnen acht Tagen.

Ausbildung und Studium, Kleriker, erste Reisen, Protektion durch Bragadin (bis 1746)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ausbildung (1734) und Studium der Rechte in Padua (1737 bis 1739)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Danach kam der Junge unter die Vormundschaft des einflussreichen Abbate Alvise Grimani, eines Bruders des Michiel Grimani und Weltgeistlichen. Darum hatte Giacomos Vater noch auf dem Sterbebett gebeten. An seinem neunten Geburtstag wurde Giacomo über den Brenta nach Padua gefahren, nämlich in die Schule des Antonio Gozzi (1709–1783). Schmutz und Hunger trieben ihn dort zum Diebstahl von Nahrungsmitteln. Doch erkannte Gozzi die Begabung des Jungen, und so stieg Giacomo nach fünf Monaten zum Dekurio auf, er sah also die Aufgaben seiner 30 Mitschüler durch. Er erkannte aber auch, dass sein Lehrer abergläubisch war. So bestellte er für seine Schwester einen Exorzisten.

Seine Großmutter zahlte dem Lehrer 24 Zechinen als Kostgeld für ein Jahr, und er zog um. Binnen zwei Jahren wurde er, meist durch Eigenstudium von allem, was ihm in die Hände fiel, ein Kenner der Klassik. Er kannte Ariost und Horaz auswendig, befasste sich aber auch selbstständig mit den Naturwissenschaften, lernte zudem Violine zu spielen. Nach eigener Aussage war es das Glück der ersten Beifallsbekundung, das ihn antrieb, sich literarisch zu betätigen.

In Padua verliebte er sich mit zwölf Jahren zum ersten Mal, nämlich in Bettina, die vierzehnjährige Schwester seines fast doppelt so alten Präzeptors, von der er berichtet, sie habe die Grundlagen seiner Kenntnisse gelegt. Dann schrieb er sich an der Universität Padua ein. Er selbst wollte Medizin studieren, doch überzeugte ihn seine Mutter davon, dass es mehr Vorteile böte, die Jurisprudenz zu wählen. Wo er seine beachtlichen medizinischen Kenntnisse erwarb, darüber schweigt Casanova.

Ab November 1737 erhielt er eine akademische Grundausbildung; so lernte er bei Ercole Francesco Dandini. Durch den Antiquar Carlo Ottaviani, über den sonst nichts bekannt ist,[18] kam er mit der Alchemie in Kontakt.

Rückruf nach Venedig, Kleriker an San Samuele (1740–1744), erste Protektion

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Doch als sich herausstellte, dass Casanova sich vor allem vergnügte, wurde er 1739 nach Venedig zurückgerufen. Seine Philosophie- und Rechtskenntnisse vertiefte er nun bei dem Gelehrten Biagio Schiavo (1675–1750). Dort sollte er an San Samuele Profeta auf eine kirchliche Karriere vorbereitet werden. Tatsächlich erhielt er am 14. Februar 1740 die Tonsur. Er selbst berichtet, er habe sich, bereits als angehender Priester, nach Erhalt der vier niederen Weihen, am 19. März 1741 während seiner zweiten Predigt in San Samuele, eine Ohnmacht vortäuschend, in der Kanzel zu Boden fallen lassen. Sein Predigttext war ihm entfallen, die ersten Besucher verließen die Kirche, Gelächter, so dass er keine andere Möglichkeit sah. Er wohnte nun im Sterbehaus seines Vaters zusammen mit seinem Bruder Francesco, während sein jüngster Bruder und seine Schwester bei der Großmutter lebten. 1742 lernte er für kurze Zeit am Seminar von San Cipriano.

Mit kaum 16 Jahren durfte er sich Abate des Pfarrers der Gemeinde, eines Giovanni Tosello (1697–1757) nennen. Dieser stellte ihn dem Senator Alvise Gasparo Malipiero (1664–1745) vor, vermögend, gichtkrank, aller Zähne verlustig und über 70 Jahre alt, aber ein Feinschmecker und kultiviert. Durch die Protektion dieses Senators, dessen Tischgenosse Casanova im Palazzo Malipiero am Campo San Samuele wurde, und die Freundschaft des adligen Dichters Giorgio Baffo (1694–1768)[19] erhielt er Zugang zur Nobilität der Stadt, bei der er auf sich aufmerksam machte. Andererseits war ihm klar, dass diese Führungsgruppe praktisch abgeriegelt war, denn er gehörte nicht einer der adligen Familien der Stadt an – ein schmerzhaftes Bewusstsein der Ungerechtigkeit, das er jedoch stets verbarg (Histoire de ma vie 2, 4). So schrieb er über einen Aufsteiger, der den Namen Tognolo gegen Fabris tauschte: ‚Wenn er seinen Namen Tognolo beibehalten hätte, so würde ihm dieser Name Schaden bereitet haben, denn er hätte ihn niemals aussprechen können, ohne sich an das zu erinnern, was man nach dem verächtlichen Vorurteil eine niedrige Herkunft nennt. Die bevorrechtigte Klasse will in strafbarem Irrtum nicht glauben, dass in einem Bauern Größe und Genie sein können. Die Zeit wird zweifellos kommen, wo die Gesellschaft aufgeklärter und vernünftiger sein und erkennen wird, dass in allen Ständen edle Gefühle, Ehre und Heldentum sich ebenso leicht finden können, wie in einer Klasse, deren Blut nicht immer frei von dem Makel der Mesalliance ist.‘

Casanova wurde immer wieder und bis in die jüngste Vergangenheit vorgehalten, er habe seine Biografie geschönt. Er selbst gab an, er habe mit 17 Jahren, am 28. November 1742, an der Universität Padua den Grad eines Doktors beider Rechte (Doctor iuris utriusque, Dr. iur. utr.), d. h. des weltlichen und des kanonischen Rechts, erworben. Dieser akademische Grad ließ sich für Casanova in den Quellen jedoch lange nicht belegen,[20] obwohl er später behauptete mit den Themen De Testamentis und Utrum Hebraei possint construere novas synagogas promoviert worden zu sein. Doch jüngst fand Bruno Brunelli Bonetti im Paduaner Registro di matricolazioni-Giuristi (1732-1757) (busta 553) für das Jahr 1737 unter dem 28. November die Nachricht vom Verlust einer ganzen Reihe von Zertifikaten, darunter waren auch diejenigen von 1742.[21] Damit war auch an dieser Stelle die Glaubwürdigkeit der Histoire wiederhergestellt, wenn auch Casanova die Rechtskunde „in den Tod zuwider war“.

Reisen (vielleicht ab 1741/1742), Verlust der Protektion, Teresa, Tod der Großmutter (1743)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Chronologie dieser frühen Ereignisse ist zwar unsicher, doch wird zumeist angenommen, dass Casanova 1741 oder 1742 als Sekretär über Korfu nach Konstantinopel reiste, wo er Claude Alexandre de Bonneval traf, einen adligen Abenteurer. Nun sammelte er Ende 1741/Anfang 1742 weitere Erfahrungen mit zwei Schwestern, den 16 und 15 Jahre alten Gräfinnen Nanette und Marton (oder Marthe) Savorgnan, ohne sich gefühlsmäßig zu verstricken.

Am 18. März 1743 starb seine Großmutter Marzia, die er bis zuletzt gepflegt hatte. Zudem musste seine Mutter, die zu dieser Zeit in Warschau lebte, ihr Wohnhaus aufgeben. Sie schrieb, sie hätte Abbate Grimani Auftrag gegeben, die vier Kinder in eine gute Pension zu geben.

Casanova verlor bald die Freundschaft Malipieros, mit dessen Liebhaberin er sich eingelassen hatte; er durfte sein Haus nie wieder betreten, nachdem er mit Stockhieben von dort vertrieben worden war.[22] Diese, die 17-jährige Opernsängerin Teresa Imer, gehörte der Compagnia comica von San Samuele an. Sie wohnte nicht weit entfernt im Corte del Duca, 3065. Ihr begegnete er noch einige Male, mit ihr hatte er zwei Kinder.[23]

Erste Haft (April 1742 bis Juli 1743), Geschlechtskrankheiten, Kalabrien und Abschied vom Klerus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Am 2. April 1742 wurde er erstmals festgesetzt, nämlich in der Inselfeste Sant’Andrea in der Lagune von Venedig, die er erst nach über 15 Monaten im Juli 1743 verließ. Dort erging es ihm keineswegs schlecht, er hatte sogar Gelegenheit Frauen aufzusuchen, zumal die Insel in Sichtweite des Ostrands der Kernstadt lag (1, 6). Drahtzieher war, wie sich Casanova erinnert, letztlich Alvise Grimani. In der Festung lagen seinen Angaben zufolge etwa 2000 Albaner, Cimarioten genannt, dazu 500 bis 600 Frauen und zahlreiche Kinder. Die Männer hatten sich im letzten Osmanenkrieg ausgezeichnet. Für diese, so berichtet er, seien Knoblauchzehen wie Zuckerplätzchen gewesen. Die einzige medizinische Bedeutung des Knoblauchs liege darin, dass er den Appetit anrege.

Nun handelte Casanova sich eine erste einer ganzen Serie von Infektionen mit der Gonorrhoe ein – es handelte sich nicht, wie früher vermutet, um die Syphilis. Die erste Infektion stammte von einer Griechin, für deren Mann er eine Art Empfehlungsschreiben aufsetzte (von denen er viele verfasste). Casanova selbst betrachtete diese Episoden, die ihn immer wieder für mehrere Wochen zwangen, sich zurückzuziehen, als unausweichlich. So resümierte er: ‚Mein Leben lang habe ich nichts anderes getan, als mich angestrengt, krank zu werden, wenn ich mich meiner Gesundheit erfreute, und mich angestrengt, meine Gesundheit wiederzuerlangen, wenn ich sie verloren hatte […] ‚Die Krankheit‘ (Casanova nennt hier wohl die Narben des weichen Schankers) ‚verkürzt das Leben nicht, wenn man sich davon zu kurieren weiß; sie hinterläßt nur Narben. Aber man tröstet sich leicht, wenn man bedenkt, dass man sie mit Freuden erworben hat…‘[24] Insgesamt infizierte sich Casanova im Laufe seines Lebens mindestens elf Mal mit der Gonorrhoe, mindestens zwei Mal mit dem weichen Schanker.[25] Auf der Insel pflegte und enthielt er sich sechs Wochen lang. Im Juni wurden die Albaner abgezogen, bald konnte er die Insel verlassen. Von seinen ‚beiden Engeln‘, wie er die beiden Schwestern nannte, und die seine ‚erste Liebe‘ waren, musste er sich bald verabschieden.

Kurz bevor er die Insel verlassen durfte, lernte er einen Grafen Bonafede kennen, dessen Erlebnis ein Schlaglicht auf die Rechtsverhältnisse wirft, auch auf die im Postwesen. Bonafede erzählte, er habe als junger Mann dem Prinzen Eugen gedient, dann im österreichischen Verwaltungsdienst gearbeitet. Doch dann musste er nach einem Duell nach München ausweichen. Von dort entführte er eine junge Adlige nach Venedig. Die beiden heirateten, hatten sechs Kinder und lebten seit 20 Jahren in Venedig. ‚Vor acht Tagen schickte ich meinen Lakaien auf die flandrische Post, um meine Briefe abzuholen; man wollte sie ihm aber nicht aushändigen, weil er kein Geld bei sich hatte, um das Porto zu bezahlen. Ich ging selber hin und erklärte, ich würde das Porto am nächsten Posttag bezahlen; vergebens; ich bekam meine Briefe nicht.‘ Auch der Direktor der Post, Baron Taris, weigerte sich, die Briefe auszuhändigen, jedoch ‚in so grobem Ton, daß ich vor Entrüstung außer mir war … eine Viertelstunde darauf schrieb ich ihm einen Brief und verlangte Genugtuung; ich teilte ihm mit, daß ich nur noch mit dem Degen an der Seite ausgehen und daß ich, einerlei wo ich ihn träfe, ihn zwingen würde, mir Genugtuung zu geben‘ (1, 6).

Casanovas Mutter arrangierte es nun von Dresden aus, dass ihr Sohn in den Dienst des neuen Bischofs Bernardino Bernardi (1699–1758) trat, der für das Bistum Martirano in Kalabrien vorgesehen war. Casanova träumte gar davon, Papst zu werden, wie er sich erinnerte. Doch schreckte ihn der abgelegene Ort so sehr ab, dass er seiner Klerikerkarriere endgültig entsagte, auch wenn er noch zwei Mal in seinem Leben über einen Rückzug ins Kloster nachdenken sollte.

Ancona (drei Wochen Quarantäne), Neapel: Lucrezia, Rom, Venedig, Ancona: Teresa (1743–1745)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schließlich reiste er über Chioggia – wo er, nicht zum letzten Mal, sein ganzes Geld verspielte –, Pola und Ancona – dort wurde er wegen der grassierenden Pest, die Schiffe aus Messina womöglich mitgebracht hätten, drei Wochen lang unter Quarantäne gestellt – schließlich über Rom zu seinem Bischof. Doch die dortigen Verhältnisse waren so ärmlich, dass er nach nur 60 Stunden Aufenthalt über Cosenza nach Neapel zog, eine Stadt, die ihm sogleich gefiel. Am 16. September 1743 dort angekommen, lernte er Antonio Genovesi kennen, den Marchese Galiani, den Duca d’Arienzo Lelio Carafa († 1761)[26]. Auch knüpfte er Beziehungen zu adligen Frauen.

Während seines Aufenthalts in Neapel erfand er einen „Marcantonio Casanova“ als seinen Stammvater, der 1528 als Sekretär eines Kardinals in Rom gestorben sei. Doch fürchtete er, dass seine Abstammung ruchbar werden könnte, zumal die Königin, die seine Mutter kannte, ihren Besuch ankündigte: ‚nichts hätte sie verhindern können zu erzählen, was diese in Dresden war; ‚… mein Stammbaum wäre lächerlich gewesen‘. Er entzog sich dem königlichen Besuch, indem er nach Rom, mit Empfehlungsschreiben Carafas, abreiste.

So ging es fünf Tage lang per Kutsche über Capua, Terracina, Sermoneta, Marino nach Norden, wobei sich Casanova in die verheiratete (etwa 20-jährige) Lucrezia Castelli verliebte, die Frau eines Advokaten in Rom (sie brachte eine gemeinsame Tochter zur Welt, der er fast zwei Jahrzehnte später wieder begegnen sollte). Rom war für Casanova ‚die einzige Stadt …, wo jemand, der aus dem Nichts hervorgeht, es zum Höchsten bringen kann.‘

Als Zeichen, dass seine Jugendzeit endete, ließ er sich rasieren und kleidete sich nach Art der Römer. Immer wieder erhielt er den Hinweis, er müsse Französisch lernen; tatsächlich begann er die Sprache zu studieren.

Im Frühjahr 1744 lernte er Papst Benedikt XIV. kennen. Als Dank für amüsante Plaudereien erlaubte ihm der Papst, verbotene Bücher zu lesen – allerdings vergaß er, ihm dies schriftlich zu bestätigen –, und genehmigte ihm beim zweiten Besuch Fleisch zu essen – doch eine Dispens von der Fastenpflicht versagte er ihm ausdrücklich.

Es war Casanova inzwischen gelungen, durch Carafas Empfehlung in die Dienste des Traiano Acquaviva d'Aragona (1696–1747) einzutreten, des Kardinals Acquaviva. Dennoch musste er die Stadt verlassen, nicht wegen seiner erwachten Liebe zu einer Marchesa, Ehefrau eines spanischen Kardinals, sondern weil er in eine gescheiterte Entführung verwickelt war. Der einflussreiche Kardinal fragte ihn, wohin seine Reise gehen sollte, und welche Empfehlungen er brauche. Tatsächlich soll er ihm ein entsprechendes Schreiben an ‚Osman Bonneval, Pascha von Karamanien in Konstantinopel‘ übergeben haben.

Am 25. Februar 1744 traf Casanova in Ancona ein, zum Abschied mit reichen Geldmitteln ausgestattet, deren Löwenanteil er mittels Wechsel auf den Ragusaner Giovanni Buchetti transferierte, der ein Haus in Ancona besaß – eine Art des Geldtransfers, die Casanova wie selbstverständlich einsetzte. Casanova gab sich als Sekretär des Kardinals Acquaviva aus. Dabei stellte ihm der spanische Gast seine Familie aus Bologna vor, der ein Kastrat namens „Bellino“ anzugehören schien. Die Dienste eines Lustknaben, eines Giton(e), wies er allerdings von sich. Im Hafen traf Casanova die Griechin wieder, die er vor sieben Monaten kennengelernt hatte, und die weiterhin Sklavin eines Türken war. „Bellino“ erklärte sich später als „Teresa“, die Casanova angesichts seiner Eskapaden, auch mit ihren sehr jungen Schwestern und der Griechin, für flatterhaft hielt. Bei Teresa hegte er zum ersten Mal den Gedanken an eine dauerhafte Bindung, doch wurden sie getrennt, weil Casanova seinen Pass verloren hatte, was ihm einige Tage Gefängnis eintrug.[27]

Im Februar 1745 hielt sich Casanova kurz in Venedig auf, fuhr dann im März erneut nach Ancona, wo er sich in eine bekannte Sängerin verliebt hatte, bei der es sich um Angela Calori handelte, die, so glaubte er fälschlicherweise, aus Vicenza stammte. Er sollte sie erst in London wiedersehen, dann wieder in Prag.

Venedig (1745/46): Militärdienst, zweite Reise nach Konstantinopel (1745–1749)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In Venedig kaufte er sich ein Leutnantspatent und trat in den Militärdienst ein; schon in Bologna hatte er begonnen, sich durch Flanieren und Kaffeehausbesuche bekannt zu machen. Wieder ließ er sich einen Wechsel, diesmal auf Venedig und um 600 Zechinen ausstellen, dazu Gold im Wert von 100 Zechinen. Er wurde nach Korfu abkommandiert (ihn erreichte Teresas letzter Brief), von wo er im Sommer 1745 nach Konstantinopel reiste (vielleicht auch erst 1746). Kurz vor der Abfahrt lernte er (Zuan) Antonio Dolfino kennen (1711–1753), einen (1744 gewählten) Rat auf Zante, der, obwohl venezianischer Adliger, in fremdem Sold gedient hatte. Auch hatte er einige Zeit im venezianischen Staatsgefängnis, den Bleikammern im Dogenpalast zugebracht.

Zwar vermischt Casanova später selbst die Ereignisse dieser neuerlichen Reise, nach der von 1741 bis 1742, so dass sich die Chronologie auch hier nicht mehr genau klären lässt, doch besteht kein Zweifel, dass diese zweite Reise den Tatsachen entspricht.

Auf der Höhe von Curzola geriet das Schiff in einen Sturm, in dessen Verlauf ein Priester versuchte, die Teufel zu vertreiben, woraufhin die Mannschaft verlangte, dass Casanova, der jede Art von Zauberkünsten, böse Geister und Exorzismen für Albernheiten hielt, von Bord gehen sollte. Sogar ein Anschlag wurde auf ihn verübt. Nachdem sich der Sturm gelegt hatte, fuhr er dennoch weiter und erreichte nach acht Tagen Korfu.

Auch dort verspielte er innerhalb eines Monats sein kleines Vermögen. Schließlich kam mit dem Linienschiff Europa, das 72 Kanonen führte,[28] der neue Bailò von Konstantinopel, den er dorthin begleiten sollte. Nach sechs Tagen lag das Schiff vor Cerigo, wohin der Rat der Zehn, wie einer von ihnen Casanova klagte, über vierzig Männer verbannt hatte, die im Verdacht standen, von der Prostitution profitiert zu haben. Nach weiteren rund zehn Tagen erreichte das Schiff die Dardanellen, wo sie auf türkischen Schiffen Mitte Juli nach Konstantinopel gelangten.

Mit seinem Empfehlungsschreiben suchte er Osman Bonneval, den Pascha von Karamanien auf, der ihn mit einem Gelehrten bekannt machte, mit dem er tagelang über die Unterschiede der Religionen nachdachte und dessen Freund er wurde – was Casanova ausführlich schildert. Er wünschte gar, Casanova zum Schwiegersohn zu gewinnen, doch hätte er dazu Türkisch lernen und Muslim werden müssen. Bei Osman Pascha hatte er Gelegenheit, mit einer Tänzerin, die eine Moretta trug, zur Violinenmusik eine Furlana zu tanzen. Auch lernte er Jussufs Frau kennen, eine Chiotin. Als er mit dem Bailò Giovanni Donà zurückreiste,[29] endete unter Tränen und reichen Geschenken ihre Freundschaft.

Auf Korfu wurde er Adjutant bei „D. R.“, dessen Geliebte, wie er glaubte, Casanova so herablassend behandelte, dass er an sich eine Gehässigkeit entdeckte, die ihn beunruhigte. Auch behauptete er, einen Hochstapler entlarvt und auf eine Insel geflohen zu sein. Schließlich holte er im Karneval eine neapolitanische Schauspieltruppe aus Otranto auf die Insel. Als er seine Geliebte „F.“ mit einer Kurtisane betrog, fühlte er Abscheu gegen sich selbst, fühlte sich zum ersten Mal der Liebe einer Frau unwürdig, zumal er sich erneut angesteckt hatte. In kurzer Zeit verlor er, wie er selbst formuliert „Gesundheit, Geld, Kredit“, „gute Laune, Überlegung und Geist“. „F.“, die mit „D. R.“ nach Venedig reiste, wurde er gleichgültig, und er fuhr mit der Flotte nach Venedig zurück. Bei „madame F.“ handelte es sich um Andriana Lando (oder Longo), seit dem 4. Dezember 1742 Ehefrau des Vincenzo Foscarini.[30]

Venedig: Violinist an San Samuele, Protektion durch Senator Bragadin (ab April 1746)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wohl zur Jahreswende 1745 auf 1746 war er wieder in seiner Geburtsstadt, gab das Militär auf und arbeitete bei einem Rechtsanwalt. Allerdings war er diesmal ohne Protektion. Als Violinist trat er dem Orchester des Theaters von San Samuele bei, an dem schon seine Eltern gearbeitet hatten. Währenddessen hatte Teresa ein Engagement in Neapel angenommen. In Venedig hatte eine der beiden Schwestern geheiratet, die andere war Nonne geworden; diese, Martina, sollte er erst 1754 wiedersehen.

In Venedig, so berichtet er, seien die Galeassen abgeschafft worden, wogegen sich die Konservativen wendeten, von denen er meinte, ‚diese guten Leute müsste man nach China oder zum Dalai-Lama schicken; in diese Länder gehören sie weit eher als nach Europa‘. Auch glaubte er, dass die Galeeren vor allem deshalb niemals abgeschafft werden würden, weil man sonst nicht wüsste, wohin mit den Gefangenen (auf Korfu allein befanden sich 3000 von ihnen).

Seinen Bruder Francesco konnte er aus der Gefangenschaft befreien, seine Schwester war inzwischen bei ihrer Mutter in Dresden. In den nächsten Monaten gehörte er einer siebenköpfigen Gruppe junger Männer an, die sich in Casanovas Augen überaus schlecht aufführte. Nur weil ihr Anführer ein Adliger war, schritten die Behörden nicht ein.

Sehr viel später im Verlauf seiner Memoiren (5, 20), als er schon in Petersburg war, erwähnt Casanova einen Vorgang, den er wohl vergessen hatte zu schildern: Vor 20 Jahren sei er der Venezianerin Roccolini begegnet, die – ohne Engagement und ohne Ausbildung – als Sängerin nach Petersburg gegangen war. Sie wurde die Kupplerin der schönsten Frau Petersburgs, wie Casanova vermerkt, einer Proté. Roccolinis Bruder ‚Montellato‘ ‚hatte mich eines Nachts, als ich vom Ridotto kam, mitten auf dem Markusplatze ermorden wollen. Bei der Roccolini hatte man das Komplott geschmiedet, das mir das Leben gekostet hätte, wenn ich einen Augenblick gezögert hätte, durch das Fenster auf die Straße zu springen (5, 20)‘.

Am 29. April 1746 lernte er, nachdem er bei einer Hochzeit aufgespielt hatte, den Senator Matteo Giovanni Bragadin (1689–1767) kennen, den er angeblich durch einen schnell herbeigeführten Aderlass, den ein von ihm herbeigerufener Wundarzt durchführte, von den Folgen eines Schlaganfalls befreien konnte. Danach habe er den Kranken in dessen Gondel nach Santa Marina gebracht, wo ein Arzt einen zweiten Aderlass durchgeführt habe. Der Arzt, (Ludovico) Ferro mit Namen,[31] hätte ihn mit einer Quecksilber-Heilsalbe fast umgebracht, was Casanova verhindert habe. Der Senator fühlte sich ihm daher auf Lebenszeit zu Dank verpflichtet.

Bragadin, der von seinem Bruder unterdrückt wurde, und seine Freunde Marco Dandolo (1704–1779) und Marco Barbaro (1688–1771) – wie er unverheiratet und zudem frauenfeindlich, wie Casanova feststellt –, beschäftigten sich mit okkulten Wissenschaften. Casanova nutzte diese für medizinische Gesichtspunkte, aber auch, um seine leichtgläubigen Gönner mit kabbalistischen Mystifikationen zu beschäftigen – ein Vorgehen, das er vor allem beim abergläubischen Adel Europas immer wieder zu seinen Gunsten nutzte. Er versuchte nach eigenen Aussagen, seine Gastgeber zu unterhalten, nicht sie auszunutzen. Bragadin adoptierte ihn bald als seinen Sohn und verpflichtete sich, ihn auf Lebenszeit mit zehn Zecchini pro Monat zu unterstützen, ihm sein Haus anzubieten, eine eigene Gondel zu unterhalten, seine Kontakte zu seinen Gunsten einzusetzen. So konnte Casanova drei Jahre lang ein materiell sorgenfreies Leben führen. Mit Hilfe von Glücksspielen gelang es ihm, seinen aufwändigen Lebensstil zu finanzieren. Doch, so konstatierte Casanova in seinen Erinnerungen, verhinderten sein feuriger Charakter, seine unwiderstehliche Neigung zum Vergnügen und seine Unabhängigkeitsliebe, sich Mäßigung aufzuerlegen, zu der seine neue Lage ihm zu raten schien. Nur die Gesetze wollte er achten.

Zunächst aber verspielte er bei einem Grafen Rinaldi, in dessen Frau er sich verliebt hatte, sein kleines Vermögen. Als er nicht zahlen konnte, sprang Bragadin ein, so dass er sein Geld zurückbekam. Doch Casanova mied nun das Haus des Grafen. Es gelang ihm zu erreichen, dass jeder, der eine Vergünstigung von seinem „Vater“ erhoffte, wie er Bragadin nannte, sich zunächst an ihn wenden musste.

Ein Zanetto Steffani, der einer jungen Gräfin „A. S.“ aus „C.“ die Ehe versprochen hatte, musste in den Kapuzinerorden eintreten, um ihre Ehre wiederherzustellen. Casanova hatte sie zufällig gesehen und sich ihre Notlage erklären lassen. Die Gräfin und er verliebten sich, die Familie des angereisten Grafen erfuhr nichts davon.

Die Trennung schmerzte Casanova zwar heftig, doch nur kurz, denn er verliebte sich schon bald in Ancilla, die berühmteste Kurtisane Venedigs, wie er vermerkte.[32] Doch auch diese Liebe dauerte nur wenige Wochen. Mit ihrem Hauptliebhaber, Graf Medini, duellierte er sich, wobei der Graf nach einem Stich in die Schulter um Gnade bitten musste. Medini blieb lebenslang Casanovas Feind. Ende Januar 1747 erhielt er einen Brief von „A. S.“, die inzwischen verheiratet war. Wieder verspielte Casanova in den Ridotti sein Geld, wo die Patrizier nur mit Perücke und ihrer Kleidung erscheinen durften.

Einer Cristina, einem Bauernmädchen, das er in einer Gondel gesehen hatte, versprach er die Ehe, doch zog er es vor, sie mit einem anderen Mann zu verkuppeln – eine Episode, die Hugo von Hofmannsthal in einem Lustspiel verarbeitete (1899). Bei der Hochzeit war Casanova selbst anwesend. Dieser Vorgang wurde häufig als Beleg für Casanovas Verantwortungsbewusstsein herangezogen.

Protektion und Adoption an Europas Höfen, Militär (1749–1753)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Flucht aus Venedig, Mailand und Mantua, Cesena: Henriette (1749)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach einem bösen Streich, bei dem Casanova auch vor Leichenschändung nicht zurückschreckte – hinzu kam, dass er ein Mädchen verprügelt hatte, dessen Mutter es verkuppelt und die Entlohnung im Voraus erhalten hatte, das sich aber verweigerte –, verließ er auf Anraten Bragadins Venedig für einige Zeit.

Im Januar 1749 reiste er Richtung Verona, zwei Tage später war er in Mailand. Dort traf er Marina wieder, die tanzte, und ihren Geliebten und Zuhälter (wie sich herausstellte gezwungenermaßen) einen angeblichen Grafen Celi aus Rom. Nach einem kurzen Duell, bei dem ihn Balletti unterstützte, flohen Celi und sein Begleiter. Antonio Stefano Balletti war ein Franzose und sollte noch einigen Einfluss auf Casanova haben. Marina, Balletti und Casanova reisten nun über Cremona nach Mantua.

Dort wurde er verhaftet, weil er bei Dunkelheit keine Laterne mit sich führte, feierte mit den Offizieren, und musste sich zu seinem Ärger sechs Wochen lang auskurieren – ein Opfer, das nur die Liebe wert sei. In Mantua traf er eine ehemalige Geliebte seines Vaters, die Ursache dafür, dass dieser zu seiner späteren Mutter gegangen war.

Dann traf er auf einen Capitani, der davon überzeugt war, eine überaus wertvolle Reliquie zu besitzen, nämlich das Messer, mit dem einst Petrus im Garten von Getsemane Malchus das Ohr abgeschnitten hatte. Casanova, wie so häufig unter Mangel an Geldmitteln leidend, versprach, ihm die dazugehörige Scheide zu beschaffen, was den Wert der Reliquie noch ungemein steigern würde.

In Cesena verliebte sich Casanova so heftig wie noch nie zuvor, in eine (angeblich) vier Jahre jüngere Frau. In seinen Erinnerungen nennt er diese Frau Henriette, die erste Französin, mit der er sprach, und deren Anmut, Geist und Witz er als selten in Italien hervorhebt. Ihre Identität ließ sich nicht klären.[33]

Sie war in Begleitung eines über 60-jährigen, ungarischen Offiziers auf dem Weg nach Parma; Casanova begleitete die beiden. Es gelang ihr, den Offizier, der nur Latein und Ungarisch sprach, und deren Wege sich in Parma trennen sollten, mit großer Achtung zu behandeln, wie es auch Casanova tat, obwohl er Henriette bereits begehrte; in solchen Situationen führte er lautstarke Selbstgespräche, in denen er vergaß, dass er allein war. In Bologna entschied sich Henriette, die ihren Gatten und ihren Schwiegervater, der sie ins Kloster stecken wollte, als Ungeheuer bezeichnete, für Casanova. Nach drei Monaten, einem ‚Freudentaumel des Glücks‘, wurde die größte Liebe seines Lebens – Casanova bezeichnete sie als ‚seine Frau‘ – jedoch erkannt und so musste sie heimkehren. Er begleitete sie über den Mont Cenis, den sie in Sänften überquerten, noch bis nach Genf. Doch mussten sich dort im Februar 1750 ihre Wege trennen. Erst 15 Jahre später begegneten sich die beiden wieder. Seine Gefühle waren zwar nie von langer Dauer, aber doch tief, durchaus respektvoll und glaubhaft; ohne Eifersucht und keineswegs zynisch, wie Mangini konstatiert. Allerdings schreibt er in seiner Histoire: ‚Eine geistreiche Frau, die nicht dazu geschaffen ist, einen Mann glücklich zu machen, ist die gelehrte Frau. Gelehrsamkeit ist für eine Frau nicht angebracht, denn sie beeinträchtigt die Sanftheit ihres Charakters, ihre Lieblichkeit, jene zarte Schüchternheit, die dem weiblichen Geschlecht so viele Reize verleiht; übrigens hat noch niemals eine Frau es im Wissen über gewisse Grenzen hinausgebracht, und der Wortschwall gelehrter Frauen imponiert nur Dummköpfen. Keine einzige große Entdeckung ist von einer Frau gemacht worden. Das weibliche Geschlecht entbehrt jener geistigen Kraft, die ein Ausfluss der körperlichen Kraft ist; aber im Ziehen einfacher Vernunftschlüsse, an Zartheit des Gefühls und an vielen Verdiensten, die mehr dem Herzen als dem Geist zuzuschreiben sind, da sind die Frauen uns weit überlegen‘ (2, 3[34]).

Nach einem Fehltritt, bei dem er sich auch noch infizierte und er sich mit Quecksilber behandeln ließ, wäre Casanova beinahe zum Frömmler geworden, wie er selbst schreibt. Doch: ‚Wie du weißt, mein lieber Leser, verbreitet nichts sich so rasch wie die Pest, und was ist der Fanatismus jeder Art anders, als eine Pestkrankheit des Geistes?‘ (2, 5). Erst Anfang April war er geheilt. Dann riefen ihn Briefe von Bragadin nach Venedig zurück, wo niemand mehr seine Taten ahnden wollte.

Paris, Dresden, Wien (1750–1753)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Reise nach Paris (Juli 1750–1752), Freimaurer, Einführung bei Hof, Übersetzer

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach kurzem Aufenthalt in Venedig – durch einen Herrn de la Haye war er, wie er schrieb, zum ‚Fanatiker‘ geworden – brach für Casanova ein neuer Lebensabschnitt an. Zunächst fuhr er von Parma, wo er mit Henriette gelebt hatte, nach Fusina, von wo er nach Venedig übersetzte, das er ein Jahr lang verlassen hatte. Doch bald merkte er, dass der Jesuit (?) de la Haye versuchte, ihn bei seinen Freunden zu verdrängen. Damit endete schlagartig seine Zeit als Mystiker. Er begann wieder zu spielen und gewann 1750 zu Karneval 3000 Dukaten. De la Haye verließ Venedig und ging nach Polen.

Am 1. Juli 1750 brach Casanova nach Paris auf, wo er mehr als zwei Jahre blieb – für das Elend in den Vorstädten hatte er allerdings, im Gegensatz zu einigen seiner Zeitgenossen, keine Wahrnehmung, so dass die Stadt nur aus dem Blickwinkel des Hofes und nur schemenhaft auftaucht. Seine Brüder blieben vorläufig in Venedig.

Diesmal reiste er in Begleitung des Schauspielers Antonio Stefano Balletti, Verwandter der gefeierten Silvia Balletti (1701–1758), die ihn in die Gesellschaft einführte und der er in seinen Memoiren eine ausführliche Schilderung widmete. Die knapp fünfzigjährige Schauspielerin, den „Abgott Frankreichs“, begleitete er gemeinsam mit Ballettis Tochter Manon, als sie 1758 der Schwindsucht erlag.

In Turin musste er auf dem Weg dorthin feststellen, dass der König nichts Majestätisches hatte, was ihn als „denkenden, jungen Republikaner“ überraschte, denn er war im Gegenteil „hässlich, bucklig, mürrisch und unvornehm“ (2, 7).

In Lyon schloss er sich der Freimaurerei an, denn ihm war klar geworden, dass er nur so den Unwägbarkeiten begegnen können würde, die ihn erwarteten (Mangini). Childs nimmt an, dass er in die schottische Loge Amitié, amis choisis aufgenommen wurde. Zudem soll er den Rosenkreuzern beigetreten sein.[35]

In Paris musste er lernen, dass der Umgang miteinander dort anderen Gesetzen und Mustern unterlag – so grüßte man die Schauspieler mit den Namen ihrer Charaktere. Er freundete sich mit Künstlern der Comédie Italienne an, darunter mit der besagten Silvia Balletti. Er machte die Bekanntschaft zahlreicher bedeutender Männer, wie etwa Crébillon, Jean-Baptiste le Rond d’Alembert, Bernard le Bovier de Fontenelle oder Claude-Henri de Fusée de Voisenon. Der noch immer berühmte ältere Crébillon bot ihm an, ihn ein Jahr in Französisch zu unterrichten – allerdings überwand Casanova nie seine italienischen Redewendungen. Von Marcel (1683–1759), dem bekannten Ballettmeister, wollte er bis in die feinsten Einzelheiten das Menuett erlernen.

Den König hielt er für einen Despoten, doch meinte er zur Französischen Revolution: ‚Seither haben die Franzosen den Despotismus des Volkes. Ist dieser weniger abscheulich?‘ (2, 7). Er war beeindruckt von Ludwig XV., doch ‚Trauriges Geschick der Könige! Erbärmliche Schmeichler tun beständig alles, was erforderlich ist, sie noch unter den gewöhnlichen Menschen herabzudrücken‘ (2,9).

Mit Begeisterung besuchte er die Comédie-Française und die Opéra, wo es ihm leichter fiel, Bekanntschaften zu machen und Freunde zu gewinnen. Er unterhielt zwar auch Kontakte zum Hof, doch er bevorzugte weiterhin die Konversation, das Spiel, die Liebe. Erst in Paris wurde er der umfassend gebildete Mann, als den er sich selbst sah. Sein erstes eigenes Werk war eine Übersetzung des Dramas Zoroastre von Louis de Cahusac ins Italienische.[36] Seinem Bruder Francesco konnte er durch seine Kontakte eine Stellung als Schlachtenmaler verschaffen.

Mimi, die vielleicht 16-jährige Tochter seiner Wirtin, Madame Quinson, verliebte sich in Casanova und brachte einen Sohn zur Welt. Die Mutter ging später zur Bühne, das Kind wurde ‚zum Besten der Nation ins Hotel Dieu geschickt‘. Die Kosten für die Entbindung und das Wochenbett übernahm Casanova, der einer Anklage entging. Hingegen geriet die Mutter wohl in den Verdacht der Kuppelei (2, 10).

Vesian hingegen war eine junge Frau aus Parma, eine Waise, die er so sehr respektierte und ihren Geist geradezu verehrte, ‚sie, die nicht für ein verworfenes Leben erzogen war, die edle Empfindungen, eine gute Erziehung und eine Kindlichkeit hatte, welche der erste unreine Hauch unwiederbringlich zerstören konnte.‘ Bei ihr war er in Gefahr, seine Freiheit zu verlieren. Gegen seine Instruktionen suchte sie sich einen Mann, einen ‚Grafen von Narbonne‘. Ihr Glück lag ihm, wie Casanova schreibt, zu sehr am Herzen, als dass er es hätte wagen mögen, ihr nachzustellen. Doch war sie, bloß benutzt, bald unglücklich, und es habe ihn ‚nie ein junges Mädchen so sehr durch den Ausdruck ihres Schmerzes gerührt‘. Baletti sollte ihr nun Tanzen beibringen, auch brachte er sie als Opernfigurantin unter, auch wenn diese ohne Lohn waren: Es stehe ‚fest, daß ein Mädchen, welches hier angestellt ist, auf alle Sittsamkeit verzichten muß, wenn sie nicht Hungers sterben will.‘ Ein Monat der ‚Sittsamkeit‘ genüge, um nur noch ernsthafte Männer anzuziehen. Die junge Frau brachte es auf den Punkt: ‚»Ich soll tugendhaft sein, um jemand zu finden, der die Tugend nur sucht, um sie zu zerstören.«‘ Mit Blick auf die Vorurteile meinte er, dass ‚man Vorurteil jede sogenannte Pflicht nennt, welche nicht in der Natur begründet ist.‘ Und sie, inspiriert, meinte, dass ‚»unsere Seele nur insoweit glücklich sein kann, als sie mit unsern Sinnen in Übereinstimmung bleibt.«‘ Nach einigen Monaten nahm sie ein Mann von der Bühne und Casanova, der eine Nacht mit ihr verbrachte hatte, ‚liebte ihr Glück zu sehr, als daß ich es hätte stören sollen‘. Auch gelang es ihm, ihrem Bruder eine Anstellung zu verschaffen. Ein anderes Mädchen, das ‚vor Schmutz starrte, eine vollendete Schönheit‘, konnte er bei Hof unterbringen.

Ein anderes Mal ließ er eine 13-jährige angebliche Flämin oder Griechin namens „O-Morphi“ – wohl eher eine Irin namens Victorine oder Marie-Louise Murphy – von einem angeblich deutschen Maler porträtieren – dieser Maler war François Boucher. Von dem Bild der Schönen (griechisch morfi, wie Casanova sinniert) zirkulierten bald Kopien. Eine davon sah der König, der das Mädchen ausdrücklich wegen der Gefühle, die das Bild in ihm erregt hatte, zu einer seiner Geliebten machte. Während der König über die Ähnlichkeit zwischen dem Gemälde und dem Mädchen erfreut ist, lacht sie über die Ähnlichkeit des Gesichtes König Louis XV mit den Darstellungen auf seinen Münzen, den Louis. Sie erhielt eine Wohnung und 1000 Louis. Auch wenn sie drei Jahre später in Ungnade fiel, wurde sie doch immerhin reich ausgestattet. Die Hälfte des Malerhonorars von 50 Louis erhielt Casanova.[38]

Nachdem sein Bruder ein Schlachtengemälde ausgehängt hatte, das für schlecht befunden wurde, zerstörte dieser es eigenhändig. Giacomo geriet, nachdem er bei Condé gespeist und offenbar betrogen worden war, in eine Art Duell, das jedoch ohne Folgen blieb. Ein „Chevalier de Talvis“, der angab, die von Casanova beleidigte ‚Halsabschneiderin‘ beschützen zu wollen, wurde entsprechend den Regeln und somit korrekt, leicht verletzt.

Dresden, Prag, Wien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mitte August 1752 (nach Mangini im Oktober) verließen die Brüder Giacomo und Francesco gemeinsam Paris Richtung Dresden, das sie Ende des Monats erreichten, um ihre Mutter zu besuchen. Der Weg führte sie über Metz, Mainz und Frankfurt. Für seine Mutter schrieb Giacomo La Moluccheide, eine verlorene Parodie in drei Akten auf La Thébaïde, ou les frères ennemis von Jean Racine (1664). Francesco übte seine Fertigkeiten an den Schlachtengemälden früherer Meister, um vier Jahre später nach Paris zurückzukehren. Bald darauf reiste Giacomo von Dresden ab, wo er Mutter, Bruder und Schwester zurückließ. Seine Mutter hatte den Hofklavierlehrer Peter August († 1787) geheiratet.

Über den König, und erst recht seinen Minister, sagte er: ‚Niemals war ein Monarch ein so abgesagter Feind der Sparsamkeit‘. ‚Dresden hatte den glänzendsten Hof, den es damals in Europa gab.‘ Der König unterhielt vier Spaßmacher, denn ‚König August war nicht galant‘, die sich in Fratzenschneiden und Grobheiten ergingen, ‚man nennt sie in Deutschland Narren, obgleich diese herabgekommenen Menschen für gewöhnlich klüger sind als ihre Herren‘.

Von dort reiste er, nachdem er eine erneute Gonorrhoe sechs Wochen auskuriert hatte, im März 1753 nach Prag, wo er sich nur kurz aufhielt – zwei, drei Tage verbrachte er bei seiner Geliebten Morelli –, und weiter nach Wien, wo er Pietro Metastasio traf. Auch begegnete ihm dort wieder de la Haye, der ihm 50 Dukaten lieh, wie Casanova überhaupt wieder häufiger unter Mangel an Geld litt. An der Oper traf er den Tänzer Bodin, den er in Turin kennen gelernt, und der die schöne Geoffroi geheiratet hatte,[39] „die erfolgreichste und am meisten bewunderte Tänzerin in Wien“[40]. Er wohnte bei Campioni, dem einstigen Ehemann der schönen Ancilla (von der er sich, wie Casanova meinte, wegen einer zu großen Entehrung getrennt hätte), der ein ebenso großer Spieler wie Tänzer war.

Doch eine Legion von in Zivil gekleideten „Keuschheitskommissären“, die die jungen Frauen (seit 1752) überwachten, hinderte ihn daran, seinen üblichen Vergnügungen nachzugehen. Dies änderte sich, als er wieder auf Baron Vais stieß, in dessen Gesellschaft man ihn bedrängte, er müsse doch mindestens ein Baron sein. Auch fiel ihm auf, dass die „Keuschheitskommissäre“ in diesen Kreisen keinerlei Rechte hatten.

Casanova, der keinen Genuss ausließ, erkrankte schwer, ein gegen seinen Willen hinzugezogener Arzt wollte ihn zur Ader lassen. Doch der Patient schoss auf ihn und konnte so die zwangsweise Behandlung verhindern; stattdessen nahm er nur Wasser zu sich. Zu seinem Ärger scheiterten seine Versuche bei einer Mailänder Tänzerin, die in einen anderen verliebt war (er entwendete ihr Porträt), aber immerhin konnte er vom Casinogewinn eines Gascogners profitieren, der dem Fürstbischof vielleicht 14.000 Gulden abgenommen hatte.

Venedig (29. Mai 1753 bis November 1756)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nach seiner Abreise brauchte Casanova, dem das gesellschaftliche Klima zu eng wurde, vier Tage mit der Post bis Triest. Am 29. Mai 1753 war er wieder in Venedig. Freudig empfangen von Bragadin und seinen Freunden, konnte er sein altes Leben wiederaufnehmen, versuchte sich auch wieder im Glücksspiel (2, 12). Das gestohlene Porträt rückte er aufgrund eines Briefes der Mailänderin, den ihm der junge Giovanni Grimani aushändigte, anstandslos wieder heraus. Um den Festivitäten auszuweichen, reiste Bragadin nach Padua und Casanova mit ihm.

In dieser Zeit traf er wieder mit Teresa Imer zusammen, die, aus Bayreuth kommend, Venedig aufsuchte. Die beiden kamen zwei Mal zusammen, Teresa wurde schwanger.

Caterina Capretta, Eheversprechen, Fehlgeburt im Kloster

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bald verliebte er sich erneut, diesmal, laut Brunelli,[41] in die 14-jährige Cat(t)erina Maria Teresa Francesca Capretta (1738 – nach 1793), die Casanova „C. C.“ nannte, bzw. „Catine“. Caterina Caprettas Bruder (Pietro), ein Freimaurer, der in Wien bankrottgegangen war und dessen Vornamen Casanova nicht erwähnt, den er aber wohl schon seit 1748 kannte, versuchte die beiden zu verkuppeln und zugleich Casanova mittels Wechseln hinters Licht zu führen (er landete bald im Schuldgefängnis). Die Verliebten versprachen sich die Ehe, und Casanova, nicht nur, wie er schreibt, in der Hoffnung, den gleichzeitigen Erguss herbeizuführen, äußerte zum ersten Mal einen Kinderwunsch. Er hielt um ihre Hand an, vermittelt durch Bragadin.

Doch ihre Eltern – der Vater wollte sie erst mit mindestens 18 Jahren verheiraten, und das nur an einen Kaufmann – sperrten sie in das Kloster Santa Maria degli Angeli auf Murano. Dies erfuhr er durch eine Botin namens Laura, die davon lebte, Briefe aus und ins Kloster zu schmuggeln. Wieder spielte Casanova in Padua um sehr viel Geld, stürzte bei Padua mit seinem Pferd, und wegen eines neuen Pferdes schoss er auf einen Postillon. Kaum eine Viertelstunde zu Hause angekommen, erhielt er von der Botin sieben Seiten eines Tagebuchs. Dann traf er Croce, der wegen Glücksspiels ausgewiesen worden war, mit dem Casanova gemeinsame Sache gemacht hatte (er wurde später endgültig ausgewiesen und starb nach einem großen Skandal in der Feste Cattaro). So erhielt Casanova die Hälfte vom Gewinn, also 5000 Zechinen. Damit konnte er seine Schulden begleichen. Immerhin wurde er Caterinas Bruder los, dessen Wechsel als wertlos aufgeflogen waren – derartige Unsicherheiten im Geldverkehr spielten immer wieder eine mitunter lebensgefährliche Rolle.

Doch dann erhielt Casanova einen Brief von „Catine“, in dem sie von einer Fehlgeburt berichtete. Sie hatte Laura, die besagte Botin, eingeweiht, denn sie drohte zu verbluten. Der aufgewühlte Casanova hielt sich während einer Reihe von Tagen auf Murano auf. Anlässlich einer Neuaufnahme im Kloster gelang es ihm, sich unter die Menge zu mischen, und die beiden begegneten sich zum ersten Mal wieder. In der Kirche trafen sie sich nun vielleicht fünf Wochen lang an jedem Feiertag.

Marina Morosini, Geliebte des französischen Botschafters, Vierecksbeziehung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei einer solchen Gelegenheit, an Allerheiligen 1753, ließ eine unbekannte Frau einen Brief vor seine Füße fallen. Sie schrieb, sie habe ihn seit dreieinhalb Monaten beobachtet und wolle ihn kennen lernen. Als Casanova seine Memoiren verfasste, war der Brief noch immer in seinem Besitz, wie viele andere auch.

Im sogenannten Parlatorio, einem überwachten Gesprächsraum, sollte er die Unbekannte zu Gesicht bekommen, die seiner Caterina Französisch beibrachte. In seinen Erinnerungen nannte er sie „M. M.“, die sich als Marina Morosini identifizieren ließ – in einer Notiz zur Vorbereitung seiner Memoiren, nannte er sie allerdings „Mathilde“. Am Gitter war ein großes Fenster angebracht, durch das ein Erwachsener hätte schlüpfen können, wie Casanova vermerkt.

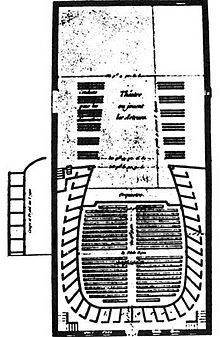

Doch die 22- bis 23-jährige Morosini, obwohl ein Freigeist, freiwillig ins Kloster gegangen, redete kein Wort, wohl als Reaktion darauf, dass Casanova sich aus Vorsicht nicht hatte vorstellen lassen wollen (2, 17). Beim nächsten Mal ließ sie ihn (vergebens) warten. Am Ende musste sich Casanova für seine Rachegelüste entschuldigen, sie sprachen zum ersten Mal miteinander, gestanden sich ihre Liebhaber ein. Casanova schien es, ‚als sollte ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich glücklich sein‘. Er war ‚verliebt, aber er genießt des geliebten Wesens nur, wenn er sicher ist, daß es seinen Genuß teilt, und dies kann nur der Fall sein, wenn ihre Liebe gegenseitig ist‘ (2, 18). Die, so glaubte Casanova, geschorene Nonne trug bei ihrem Treffen gar keine Perücke – eine große Erleichterung für Casanova. Dieser mietete ein Casino beim Theater San Moisè, übte sogar die Abläufe für den nächsten Tag mit seinem Personal ein.

Unterdessen hatte ihm Caterina, die im Klostertratsch die Affäre geahnt, dann die beiden durch einen Spalt beobachtet hatte, einen Abschiedsbrief überbringen lassen. Wie Casanova nicht zum ersten Mal vermerkt, vergnügten sich die neu Verliebten, diesmal sieben Stunden lang. Obwohl wiederum Morosinis Geliebter, der kaum 40-jährige französische Botschafter Pierre de Bernis (1715–1794), von ihrer beglückenden sexuellen Beziehung wusste, nahm er eine freundschaftliche Beziehung zu Casanova auf, ja, er wirkte heimlich im Hintergrund mit und öffnete dem Paar sein Haus. Dabei beobachtete er aus einem versteckten Raum die erste Liebesnacht. Als sich Casanova auf weitere Affären einließ, konnte Bernis auch dabei seinen voyeuristischen Neigungen nachgehen. Morosini wiederum hatte Capretta, die unter ihrem Einfluss gleichfalls zum Freigeist wurde, ‚in die Mysterien der Sappho‘ eingeweiht (2, 21), wie sie ihm im Januar 1754 schrieb. Casanova hielt immer noch an der älteren Beziehung fest, obwohl er wusste, dass es falsch war; Caterina war seit acht Monaten im Kloster.

Bei der Gelegenheit fügt Casanova in seine Memoiren ein, dass man glaubte, der Same komme aus dem Gehirn der Männer, während die weiblichen Säfte keinen Einfluss auf die Intelligenz des Kindes hätten, das gezeugt wurde. Daraus folge, dass das Kind‚ in Bezug auf das Gehirn, das der Sitz der Vernunft sei, nicht von der Mutter abstamme, sondern vom Vater‘ (2, 21).

Beinahe wäre es zu einem Zerwürfnis gekommen, als M. M. ein Treffen Casanovas mit C. C. arrangierte. Auf der Fahrt zum Palazzo Bragadin wäre er fast ertrunken, fiel danach in ein tagelanges Fieber. Doch nach intensivem Briefwechsel, durch den Casanova erkannte, dass Morosini ohne jede Eifersucht war, versöhnten sich die drei, deren Treffen jedoch durch einen Hexenschuss verzögert wurde, den Casanova nach der beinahe tödlichen Gondelfahrt erlitten hatte. Am 4. Februar 1754 kamen Morosini und Casanova wieder zusammen.

Bernis, der Casanova ein Bildnis ihrer gemeinsamen Geliebten hatte zukommen lassen, wollte Casanova unbedingt persönlich kennen lernen. Als Nichtadliger, dem der Kontakt mit Ausländern dementsprechend nicht untersagt war, konnte er sogar formell vorgestellt werden. Als Adliger wäre er ‚unter die Bleidächer gekommen, du wärest entehrt gewesen‘, erklärte er Morosini, die gefürchtet hatte, er wäre Bragadins Sohn und damit von Adel (2, 22).

Wenig später kamen Morosini und Casanova gemeinsam mit Capretta zusammen. ‚Wie üblich hatte die Liebe die Vernunft über den Haufen geworfen.‘ (2, 23) Doch schließlich verlor Casanova seine C. C. an Bernis, der sie reich machte. Wie Casanova vermerkt, trug er selbst die Schuld daran. Doch nun starb Caterinas Mutter, infolgedessen wurde sie auch von M. M. und Bernis isoliert, konnte das Kloster nicht mehr verlassen; zudem reiste der Franzose nach Wien ab.

Drei Monate lang trafen sich Morosini und Casanova in dem Casino, das ihm Bernis überlassen hatte. Dabei traute Casanova keinem Ruderer, so dass er immer selbst die Gondel fuhr. Doch Anfang Oktober wurde ihm das Boot gestohlen, obwohl es an einer eisernen Kette vertäut war (Stricke waren beinahe ungebräuchlich geworden); Casanova gelang es, für Ersatz zu sorgen.

Spielsucht, Feindschaft Condulmers, zwei neue Geliebte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Casanova riskierte weiterhin sein Glück, indem er um immer höhere Summen spielte. Erst Ende 1774 mussten auf Veranlassung des Großen Rates alle privaten Glücksspielstätten geschlossen werden. Obwohl die Mehrheit der Adligen im Rat dies gar nicht wollte, hatten die drei Staatsinquisitoren und der spätere Kardinal (Ludovico) Flangini (1733–1804) um ein Wunder durch den hl. Markus gebetet,[42] wie Casanova sarkastisch anfügt. Casanova gibt als Grund seinen Geiz an, denn das Herz blutete ihm, wenn er anderes Geld ausgeben musste, als solches, das er im Spiel gewonnen hatte (2, 23).

Bald brachte er Condulmer gegen sich auf, da er es auf dieselbe Frau abgesehen zu haben schien. Deren Ehemann, Marcantonio Zorzi, ein Theaterfreund und Verfasser von Spottgedichten, unterstützte er gegen einen Rivalen. Condulmer, der auch darüber verärgert war, saß im Rat der Zehn, infolgedessen wurde er bald Staatsinquisitor. Er war Miteigentümer des Theaters Sant’Angelo, wo der besagte Rivale auftrat – sein Theater erlitt dementsprechend Verluste.

Bernis gab aus der Ferne Anweisung, sein Casino zu verkaufen, was bis Mitte Januar 1755 abgeschlossen war. Morosini erkrankte nun. Beim Besuch am 2. Februar schien sie dem Tod nahe zu sein, doch erholte sie sich gegen Ende März. Casanova nahm sich inzwischen anonym eine Wohnung auf Murano, wo ihn Tonina, die 15-jährige Tochter jener Laura bedienen sollte, die die Botendienste geleistet hatte. Sie pflegte ihn – er hatte 48 Tage nur in seinem Zimmer verbracht. Schließlich verliebte er sich, sie liebte ihn schon heimlich seit Wochen, und seine Beziehung zu Morosina kühlte weiter ab. Die folgenden 22 Tage zählte Casanova später zu den glücklichsten seines Lebens. Er dachte jedenfalls nicht mehr daran, mit Morosina zu fliehen.

Stattdessen ließ er sich auf eine Wette mit dem englischen Gesandten Murray ein, der behauptet hatte, Morosina habe sich als Prostituierte verkauft. Doch diese, so zeigte sich, war eine andere Frau, die von dem Zuhälter Capucefalo engagiert worden war, eine Nonne zu spielen. Die verbotenen Früchte seien eben besonders reizvoll, konstatiert Casanova. Capucefalo wurde später in seine Heimat Kephalonia verbannt – die zweite lautlose Verbannung durch die venezianischen Gremien, die Casanova schildert. Schrecklich fand er dabei, dass ‚kein Mensch je den Grund erfährt, so dass die furchtbarste Willkür den Unschuldigen wie den Schuldigen treffen kann‘ (2, 26). Dies ersparte ihm immerhin die Verpflichtung, den Mann selbst zu töten, da er Marina Morosini schwer beleidigt hatte.

Als der Bruder Bragadins starb, wurde sein Gönner sehr vermögend. Doch dieser, inzwischen 63 Jahre alt, hatte eine Geliebte nebst einem natürlichen Sohn, den die Mutter durch die Ehe zu legitimieren wünschte. Sie machte Casanova die Zusage, ein Landgut zu erhalten, das jedes Jahr 5000 Dukaten abwerfe. Doch Casanova, der sein Orakel, wie so oft, manipuliert hatte, schlug dies Angebot aus, zumal der Vorschlag bereits von de la Haye gemacht worden war (der ja auch schon versucht hatte, Dandolo zu verkuppeln).

Überschuldung, Absicherung Toninas, Lösung von Caterina, erste Warnungen, weitere Geliebte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Doch nun wendete sich das Glück von ihm ab. Er verspielte zunächst, nach einer langen Glücksphase, sein gesamtes Vermögen, dann auch Morosinis Diamanten. Damit war die einst geplante Entführung unmöglich geworden.

Murray, der englische Botschafter, bat Casanova, ihm Tonina zu überlassen, die er bestens versorgen wollte, vor allem mit einer Wohnung und einer beträchtlichen Leibrente. Tonina, wohl schwanger, bat Casanova, ihre Mutter Laura zu fragen, die sich freute, auf diese Art selbst versorgt zu sein.

Doch die Neugier trieb Casanova nun in die Arme von Barberina, Toninas Schwester. ‚Verderbtheit … lieben die Männer nicht, so verderbt sie auch selber sein mögen‘ (2, 26). An den Fondamenta Nuove nahm er sich eine neue Wohnung, gegenüber von Murano. Von Marina erfuhr er, dass Caterina mit einem Advokaten verheiratet werden sollte. Doch tat sie dies erst, nachdem Casanova aus den Bleikammern geflohen war. Der Arzt, der Casanova eine Wohnung besorgt hatte, hatte zwei Töchter, mit deren einer, die unter starker Blutarmut litt, weil ihr Vater glaubte, sie fortwährend zur Ader lassen zu müssen, er sich einließ, um sie auf diese Art zu „heilen“.

Um diese Zeit erhielt Casanova einen anonymen Brief, der ihn warnte, den er jedoch ignorierte. Inzwischen zog die Staatsinquisition Erkundigungen über seinen Lebenswandel ein, da er die Söhne der Familie zum Atheismus verführe. Frau Memmo wandte sich an den Onkel Bragadins, zugleich intrigierte Antonio Condulmer gegen Casanova. Condulmer hatte Casanova seine Angriffe auf Abbate Chiari – gemeint ist der Dichter Pietro Chiari (1743–1795) – nicht verziehen. Bezahlte Zeugen behaupteten, Casanova bete den Teufel an, er ‚äße alle Tage Fleisch, ginge nur an den hohen Feiertagen zur Messe und stände in dringendem Verdacht, der Freimaurerei anzugehören‘ (2, 27). Außerdem verkehre er mit fremden Gesandten; er lebe mit drei Patriziern zusammen, deren Geheimnisse er verkaufe, um seine Spielschulden zu begleichen – zumal es unverständlich sei, wie die drei frommen Männer mit einem solchen ‚Wüstling‘ zusammenleben konnten.

Erneut wurde er gewarnt, er solle ins Ausland reisen, da sich das Tribunal mit ihm befasse. Er selbst hatte kein schlechtes Gewissen, er fühle sich ohne Schuld, daher müsse er sich nicht beunruhigen. In seinen Erinnerungen konstatierte er: ‚Ich war ein Dummkopf: so konnte wohl ein freier Mensch denken, aber in Venedig gab es keine freien Menschen.‘ Die Tatsache, dass die Gräfin Bonafede wahnsinnig geworden war, legte man ebenfalls Casanova zur Last. Währenddessen verspielte Casanova noch die letzten 500 Zechinen der Morosini – doch erreichte er noch einen Aufschub, was ihr die Versorgung sicherte, denn er konnte das Geld nie bei ihr abholen.

Während er einen Besuch des Gemüsemarkts bei der Rialtobrücke unternahm – bei der Gelegenheit stellte Casanova fest, dass die Venezianer, die früher alles im Geheimen getan hätten, nun alles in der Öffentlichkeit taten, es ging darum Neid und Gerede zu erzeugen, vor allem wegen einer gelungenen Liebesnacht –, wurde unter dem Vorwand, nach geschmuggeltem Salz zu fahnden, seine Wohnung von Staatsbediensteten durchsucht.

Bragadin riet ihm dringend zur Flucht nach Florenz. Doch weigerte sich Casanova, denn dies sei wie ein Schuldgeständnis zu werten. Außerdem fürchtete er, nicht zurückkehren zu können. Selbst die unter Tränen geäußerte Bitte, im sicheren Palazzo zu bleiben, der für die Inquisitoren tabu war, schlug er aus, wofür er sich später schämte. Die beiden sollten sich nicht wiedersehen. Bragadin starb elf Jahre später.

15 Monate in den Bleikammern, Inhaftierung (26. Juli 1755) und Flucht (31. Oktober / 1. November 1756)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am Morgen des 26. Juli 1755[43] wurde er wegen „Schmähversen gegen die heilige Religion“ durch den Polizeichef (Capitan Grande oder Messer Grande) Matteo Varutti in das Staatsgefängnis verbracht. Casanova, dem die Gründe für seine Verhaftung nicht mitgeteilt wurden, machte in seiner autobiographischen Novelle Il duello (1780) diesen Vorgang für sein ruheloses Leben verantwortlich.[44]

Belegt ist, dass um 1753/54 die venezianische Staatsinquisition, die nach Casanova alle Venezianer, selbst die Dogenfamilie, hasste (2, 32), auf ihn aufmerksam wurde – Doge war zu dieser Zeit Francesco Loredan. Er verschwende Geld seiner Gönner, insbesondere des Senators Bragadin, habe den strikt verbotenen Umgang mit Ausländern gepflegt – der schwerwiegendste Vorwurf – und sei 1750 in Lyon den Freimaurern beigetreten. Die Akten zu Casanovas Verhaftung gehören zu den frühesten Dokumenten, in denen die Freimaurer in Venedig erwähnt werden. Er galt den Behörden als Mann ohne Glauben, als Verderber und Betrüger, wie es in den Berichten des Giovanni Battista Manuzzi heißt, wo auch der Vorwurf erscheint, Bragadin ruiniert zu haben.[45] Aus den Akten geht hervor, dass Casanova zu fünf Jahren in den sommerlich-heißen und winterlich-kalten, bleigedeckten Zellen verurteilt wurde, die sich unter dem Dach des Dogenpalasts befinden.[46]

Er fand sich in einer niedrigen, dunklen Zelle wieder, in der er auf dem nackten Boden schlafen musste, nachdem ihm ein Hinrichtungsinstrument, eine Art Garrotte, gezeigt worden war. Er sah sich in seinem Zorn, dem größten Feind der Vernunft, ‚an der Spitze des Volkes die Regierung stürzen, die mich vergewaltigt; erbarmungslos metzelte ich alle Aristokraten nieder‘. Durch seinen Wärter Lorenzo erfuhr er, dass weitere sieben Männer gefangen waren, doch er sollte durch Einzelhaft besonders hart bestraft werden; dabei hielten ihn die Ratten und die lauten Glocken vom Schlaf ab, außerdem plagten ihn Flöhe – doch das Schlimmste war die ungeheure Hitze unter den Bleidächern.

Er las in seiner Not ein mystisches Werk (von María von Ágreda). Er litt unter so starker Auszehrung, dass er vollkommen verstopft war. Aus dieser Zeit stamme, so Casanova, sein Leiden an den ‚Hämorrhoidaladern‘, das er nie auskurieren konnte. Immerhin erhielt er von einem Arzt, der ihn wegen seines dreitägigen Fiebers behandelte, nun den ‚Boëtius‘. Anfang September hatte er sich erholt, hoffte immer noch auf Einsicht durch das Tribunal.

Erst Anfang November begann er, Fluchtpläne zu fassen. Als es zu einem Erdbeben kam, das nach seiner Meinung mit demjenigen von Lissabon in Zusammenhang stand, das jene Stadt völlig zerstörte, hoffte er, der Dogenpalast würde zusammenbrechen und er würde als freier Mann über den Markusplatz schreiten (2, 28). Ein weiterer Gefangener, ein junger Mann, dessen Freundin schwanger geworden war, und deren Vater ihn hatte einsperren lassen, wurde zu ihm gesperrt.

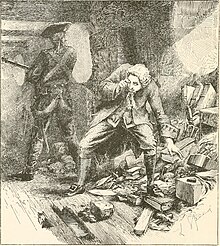

Casanova sann über Fluchtmöglichkeiten nach, dabei fand er neben Mobiliar in einer Kammer, Abfällen, auch Akten der Kriminalgerichtshöfe, die bis zu drei Jahrhunderte alt waren. Nachdem sein Mitgefangener verlegt worden war, befiel ihn wieder seine ‚Traurigkeit‘. Immerhin aber durfte er weiterhin seinen halbstündigen Gang absolvieren, der ihm eingeräumt worden war. Sein Bart, der nicht geschoren werden durfte, war inzwischen vier Zoll lang. Auf einem seiner Gänge konnte er sich einen metallenen Riegel sichern, aus dem er eine Art Spieß von 20 Zoll Länge anfertigte. Bragadin gelang es derweil, unter Tränen und auf Knien, von den Inquisitoren die Möglichkeit zum Erwerb von Büchern und Zeitschriften für Casanova zu erbitten.

Casanova begann, unter seinem Bett ein Loch durch die Balken zu stechen, doch wurde er zunächst durch die Einquartierung eines Juden unterbrochen. Seine Flucht war für den 27. August geplant, doch zwei Tage zuvor wurde er in eine helle Zelle verlegt, in der er immerhin stehen konnte (2, 29). Insgesamt, so Casanova, gab es im Dogenpalast 19 Gefängnisse. In einer dieser vom Wasser der Kanäle regelmäßig überschwemmten Zellen saß ein französischer Doppelspion namens Béguelin 37 Jahre lang.

Lorenzo, der Wächter, hatte Angst, er könne in den Ausbruchsversuch verwickelt werden, und so sorgte er dafür, dass Casanova Bücher mit einem Mitgefangenen austauschen konnte – und darin versteckte Nachrichten. Dieser Mitgefangene war ein Nobile namens Marino Balbi (1719–1783), Angehöriger des Somaskerordens, der drei uneheliche Kinder von drei Frauen hatte. Dieser erhielt von Casanova unter einer Bibel den Spieß zugespielt, den er zum Aufbrechen der Decke benutzte.