Berliner Luftbrücke

Die Berliner Luftbrücke diente der Versorgung der Stadt Berlin durch Flugzeuge der Westalliierten. Alle Land- und Wasserwege zwischen den westlichen Besatzungszonen und West-Berlin wurden während der Berlin-Blockade vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949 durch die sowjetische Besatzungsmacht gesperrt. Auch nach Ende der Blockade gingen die Versorgungsflüge zunächst weiter. Am 27. August 1949 wurde die Luftbrücke schließlich offiziell beendet.

Geschichte

Zwischen den westlichen Alliierten einerseits und der Sowjetunion andererseits gab es widersprüchliche Ziele hinsichtlich des Vorgehens im besiegten Deutschland und daher zunehmend Spannungen. Dies betraf auch Berlin, das zwar in der sowjetisch besetzten Zone (SBZ) lag, aber neben dem sowjetischen Sektor auch drei den Westmächten unterstellte Sektoren hatte. Der sowjetische Außenminister Molotow erhielt am 12. März 1948 ein Memorandum, wie die westlichen Alliierten durch ein „Regulieren“ des Zugangs zu Berlin unter Druck gesetzt werden könnten.[1]

So kam es im Frühjahr 1948 immer wieder in wechselnder Dauer und Art zu Einschränkungen des Verkehrs sowohl der westalliierten Militärs als auch von Zivilisten zwischen den Westsektoren und den Westzonen. Sie nahmen zu, nachdem die sowjetische Seite am 20. März 1948 den Alliierten Kontrollrat verlassen hatte. Eine erste Zuspitzung gab es, als der Chef der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland, Wassili Danilowitsch Sokolowski, am 1. April 1948 die kurzzeitige Schließung der Grenzen anordnete. Er nahm dabei Bezug auf die Sechs-Mächte-Konferenz zwischen Briten, Franzosen, USA und Vertretern der Benelux-Länder über eine Westanbindung Deutschlands, die aus sowjetischer Sicht ein Bruch des Potsdamer Abkommens war. Infolgedessen mussten die Westmächte ihre Garnisonen in Berlin im Rahmen der kleinen Luftbrücke ab dem 3. April 1948 für einige Tage aus der Luft versorgen. Am 16. Juni 1948 verließ die sowjetische Seite auch die Berliner Kommandantur.

Die am 20. Juni 1948 von den Westalliierten durchgeführte Währungsreform in den drei Westzonen bewog die sowjetische Besatzung zu einer dieses Mal unbefristeten Blockade. Noch in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni 1948 wurde die Versorgung West-Berlins mit Fernstrom durch das Kraftwerk Zschornewitz unterbrochen. Am frühen Morgen des 24. Juni folgte die Unterbrechung des gesamten Straßen- und Schienenverkehrs sowie einige Tage später auch der Binnenschifffahrt zwischen Berlin und den Westzonen. Zunächst gab die Nachrichtenagentur der Sowjetischen Besatzungszone (ADN) als Grund an: „Die Transportabteilung der sowjetischen Militärverwaltung sah sich gezwungen, aufgrund technischer Schwierigkeiten den Verkehr aller Güter- und Personenzüge von und nach Berlin morgen früh, sechs Uhr, einzustellen.“ Sokolowsky allerdings erklärte am 29. Juni 1948 dem britischen Militärgouverneur Sir Brian Robertson, die Blockade könne aufgehoben werden, wenn die Ergebnisse der Londoner Sechsmächtekonferenz „zur Diskussion gestellt“ würden, und am 3. Juli 1948 führte er gegenüber Clay, Robertson und Kœnig aus, die „technischen Schwierigkeiten“ würden fortdauern, bis der Westen seine Pläne für eine deutsche Regierung der Trizone aufgebe. Diesen Zusammenhang drückte auch Stalin am 2. August 1948 gegenüber den Botschaftern der drei Westmächte in Moskau aus: Die Blockade könne aufgehoben werden, wenn zugesichert werde, dass die Umsetzung der Beschlüsse von London zurückgestellt würde.[1]

In den westlichen Sektoren Berlins lebten damals etwa 2,2 Millionen Menschen. Bisher war Berlin zu über 70 % von Importen aus den Westzonen versorgt worden. Die Regierungen der Westmächte hatten zwar mit einer Reaktion auf die Währungsreform gerechnet, aber die Berlin-Blockade der Sowjetunion traf sie weitgehend unvorbereitet. So standen sie vor der Entscheidung, Berlin aufzugeben oder die Versorgung ihrer Sektoren auf irgendeine Weise doch sicherzustellen. Der Militärgouverneur der amerikanischen Zone, US-General Lucius D. Clay, war einer der entschiedensten Befürworter eines Verbleibs in Berlin. Er schlug vor, mit einem bewaffneten Panzerzug die Blockade zu durchbrechen. US-Präsident Harry S. Truman lehnte dies aber aufgrund des Risikos einer Kriegsprovokation ab.

Versorgungslage

In den westlichen Sektoren Berlins lebten damals etwa 2,2 Millionen Menschen. Hinzukamen etwa 9.000 amerikanische, 7.600 britische und 6.100 französische alliierte Soldaten mit ihren Angehörigen. Bisher war Berlin zu ertwa 75 % von Importen aus den Westzonen versorgt worden. Zu Beginn der Blockade lagerten in den Westsektoren Vorräte für diese Dauer:[2][1]

- Lebensmittel 36 Tage

- Benzin 4-5 Monate

- Motoröl 3-4 Monate

- Diesel 7-8 Wochen

- Steinkohle

- für Heizen, Kochen 35 Tage

- für Frischwasser- und Abwasser-Pumpen der Wasserwerke 35 Tage

- für Kraftwerke bei starker Strom-Rationierung 3 Wochen

- Koks 49 Tage

- Braunkohle-Briketts 25 Tage

Dabei beruhte die geschätzte Dauer auf außerordentlich knappen täglichen Rationen. So liegt der mittlere täglich nötige Bedarf an Energie aus Lebensmittel für Frauen bei 2.400 und Männer bei 3.100 kcal. Über ihre Lebensmittelkarten erhielten damals „Normale Verbraucher“ (NC) aber nur etwa 1.500 kcal. Zwar konnte das auf dem Land nach Schätzungen der Besatzungsmacht durch eigene Erzeugung um 200-500 kcal erhöht werden, aber nicht mitten in einer Millionenstadt wie Berlin.

Und während für den bevorstehenden Winter beispielsweise im südlichen Britannien etwa 1.730 kg (34 cwt) und selbst den Hamburgern etwa 890 kg (17,5 cwt) Kohle je Haushalt zugeteilt wurden, schätzten die Briten, in ihrem Berliner Sektor selbst unter optimalen Bedingungen jedem Haushalt lediglich 152 kg (3 cwt) für den gesamten Winter zuteilen zu können. In Berlin bestand Selbsthilfe da im Abholzen von Bäumen in privaten und öffentlichen Anlagen, beispielsweise im Tiergarten und, soweit für Zivilisten zugänglich, im Grunewald.

Die Luftkorridore

Die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs hatten Deutschland in vier Besatzungszonen sowie das Gebiet von Groß-Berlin, das sie gemeinsam verwalten wollten, aufgeteilt. Das Berliner Stadtgebiet wurde in vier Sektoren aufgeteilt. Die westlichen Siegermächte waren als selbstverständlich davon ausgegangen, dass sie die durch die sowjetische Besatzungszone führenden Land- und Wasserwege zwischen ihren Sektoren und ihren Besatzungszonen frei nutzen konnten, wie sie es auch zwischen den westlichen Zonen handhabten. Daher gab es darüber keine schriftlichen Vereinbarungen mit der sowjetischen Regierung. Nur über die Nutzung der drei jeweils 32 km breiten Luftkorridore war ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen worden, der den Alliierten ausdrücklich deren Nutzung unter bestimmten Einschränkungen zusicherte. Eine schriftliche Zusage gab es zwar auch hinsichtlich der Nutzung der Wasserwege, sie wurde aber von der sowjetischen Seite mit Beginn der Blockade nicht mehr eingehalten.[2]

Als am 24. Juni 1948 alle Straßen, Schienen und Wasserwege für Transporte zwischen den Westzonen und Berlin gesperrt waren, konnten die drei westlichen Alliierten nicht nur ihre Truppen in Berlin, sondern auch die Bevölkerung in ihren Sektoren auf diesem Weg nicht mehr mit Gütern versorgen. Air Commodore Rex Waite von der Royal Air Force hatte nach der „kleinen Blockade“ im Frühjahr 1948 bereits logistische Planungen angestellt, die eine Machbarkeit der Versorgung der eigenen Truppen und der Berliner Bevölkerung über eine Luftbrücke belegten. Diese britischen Planungsgrundlagen veranlassten General Clay, unverzüglich die Versorgung der Berliner Bevölkerung mit einer Luftbrücke zu beginnen.

Bereits am 26. Juni begann notdürftig improvisiert die Luftbrücke der U.S. Air Force und der Royal Air Force nach Berlin. Am 23. Juli 1948 wurde Generalleutnant William H. Tunner Befehlshaber der Combined Airlift Task Force. Tunner hatte bereits die US-Luftbrücke über den Himalaya (The Hump) organisiert.

Die Luftbrücke beginnt

Der erste Flug der Luftbrücke soll schon am Abend des 23. Juni 1948 stattgefunden haben; der amerikanische Zivilpilot Jack O. Bennett berichtete, er habe an diesem Tag und auch später in seiner Maschine der American Overseas Service auf Clays Anweisung auf den freien Plätzen und im Laderaum Kartoffeln nach Berlin gebracht. Hierbei handelte es sich aber um einen der damals üblichen, regelmäßigen Militärflüge in die geteilte Stadt.

Am 25. Juni befahl General Clay formell die Errichtung der Berliner Luftbrücke, und am 26. Juni flog die erste Maschine der U.S. Air Force zum Flughafen Tempelhof in Berlin und startete damit offiziell die Operation Vittles. Die Operation Plainfare der britischen Luftwaffe folgte zwei Tage später.

Es zeigte sich aber bald, dass die materielle und personelle Ausstattung verstärkt und die Abläufe optimiert werden mussten, um die notwendigen Transportmengen zu bewältigen. Dies schloss die Flugzeugtypen, die Landebahnen, die Flugzeugwartung, die Entladevorgänge und die Planung der Flugrouten ein.

Die Luftbrücke wird optimiert

Am Anfang ging man davon aus, dass allenfalls 750 Tonnen Fracht pro Tag möglich seien. Es ist daher verständlich, dass im Juli 1948 von den durch die Westalliierten befragten Berlinern 86 % angaben, Berlin würde trotz der Luftbrücke nicht über den Winter kommen, sondern in einigen Monaten gegenüber den Russen kapitulieren müssen. Das sagten zwar auch die Ost-Berliner Medien voraus. Aber selbst Otto Suhr, damals immerhin Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung, meinte, die West-Alliierten würden schließlich aufgeben und Berlin verlassen.[2]

Allerdings war man dank der Neuorganisation durch General William H. Tunner, der einige Wochen nach ihrem Beginn die Organisation der Luftbrücke von Wiesbaden aus übernahm, Ende Juli 1948 schon bei über 2.000 Tonnen pro Tag. In der „Oster-Aktion“ vom 15. zum 16. April 1949 wurde mit 12.849 Tonnen Fracht und 1.398 Flügen in 24 Stunden das größte Frachtaufkommen eines Tages erreicht. Neben Nahrungsmitteln wie Getreide, Trockenmilch, Trockenkartoffeln und Mehl wurde hauptsächlich Kohle als Brennstoff und zur Stromproduktion, Benzin, Medikamente und alle anderen in Berlin benötigten Dinge eingeflogen.

Die Briten transportierten rund 33 % aller Hilfsgüter nach Berlin. Schiffe, die Getreide geladen hatten und als Hilfslieferungen aus den USA für Großbritannien bestimmt waren, wurden von den Briten nach Deutschland umgeleitet. Das sorgte dafür, dass in Großbritannien selbst zu Zeiten der Luftbrücke das Getreide rationiert wurde; das hatte es noch nicht einmal während des Zweiten Weltkriegs gegeben. Britische Flugzeuge nahmen auf dem Rückflug Kinder aus Berlin mit, die sich zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit in Westdeutschland erholen konnten.[3] Britische Flugboote transportierten Waren von Hamburg (Start auf der Unterelbe bei Finkenwerder) nach Berlin (Landung auf der Unterhavel).

Möglich waren diese enormen Mengen nur durch ein ausgeklügeltes System: Die drei Luftkorridore wurden als Einbahnstraßen verwendet, wobei im nördlichen (von Hamburg nach Berlin) und im südlichen (von Frankfurt/Main nach Berlin) die Hinflüge abliefen und im mittleren Korridor (von Berlin nach Hannover) die Rückflüge stattfanden. In den Korridoren flogen die Flugzeuge in fünf Ebenen. Jeder Pilot hatte nur einen Landeversuch. Wenn dieser misslang, musste er mit der gesamten Ladung wieder zurückfliegen. Mit diesem System war es möglich, dass in Berlin alle drei Minuten ein Flugzeug landete. Der Aufenthalt wurde von 75 auf 30 Minuten verkürzt, was eine ähnlich straffe Organisation der Wartungsarbeiten bedingte. Der Abwurf von Gütern ohne Landung war nach wenigen Versuchen als unzweckmäßig wieder eingestellt worden.

Neben Briten und US-Amerikanern flogen später auch Piloten aus Australien, Neuseeland, Kanada und Südafrika. Frankreich konnte sich nicht direkt beteiligen, da die Armée de l’air im Indochinakrieg gebunden war. Es konnte lediglich seine eigenen Garnisonen versorgen, wobei Junkers Ju 52/3m zum Einsatz kamen. Die Franzosen gaben die Zustimmung zur Errichtung eines neuen Flughafens in Berlin-Tegel in ihrem Sektor, der in der Rekordzeit von 90 Tagen gebaut wurde. Mitte Dezember 1948 sprengten französische Pioniere nach erfolglosen Aufforderungen an die sowjetische Seite durch den französischen Stadtkommandanten Jean Ganeval die den Anflug behindernden Sendemasten des Senders Tegel, der den sowjetisch beherrschten Berliner Rundfunk ausstrahlte, was Proteste der Sowjetischen Militäradministration auslöste. Der Sender musste ins brandenburgische Stolpe verlegt werden.[2][4][5]

Während der Blockade West-Berlins wurde dessen Bürgermeister Ernst Reuter (SPD) zum Symbol des (West-) Berliner Durchhaltewillens. Seine Rede vor der Ruine des Reichstagsgebäudes „[…] Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Dieses Volk von Berlin ruft heute die ganze Welt. […] Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien! Schaut auf diese Stadt und erkennt, daß ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt! […]“ wurde weltweit beachtet.

Frachtraten

- im zeitlichen Verlauf

Durch Erfahrung und Optimieren der Abläufe, Aufstocken von Personal sowie Verbesserung und Erweiterung des Materials kam es zu drastischen Erhöhungen der Frachtraten. Sie überstiegen ab Ende August 1948 im Monatsmittel das geschätzte tägliche Minimum des im Sommer nötigen Nachschubs von Lebensmitteln, Steinkohle, Benzin und Diesel, Medikamenten und weiteren Bedarfsgütern. Zwar wurde das für einen normalen Winter als nötig geschätzte tägliche Minimum im Monatsmittel nie erreicht, der Winter 1948/49 war aber ungewöhnlich mild. Tage mit eingeschränkter Sicht v.a. durch Nebel führten allerdings anfangs zu massiven Einbrüchen der Frachtraten. Dadurch gab es in den Westsektoren Ende 1948 zeitweise nur noch Vorräte für wenige Tage. Um den Jahreswechsel 1948/49 konnte aber der Instrumentenflug ausreichend vieler Flugzeuge durch GCA und CPS-5 ermöglicht werden. Ingesamt entwickelten sich die Frachtraten während der Blockade wie folgt:

Zeitraum bzw. Tag Tonnen (t)

pro Tag

(gerundet)Hinweis [6][7][1][2][8] Importe vor der Blockade

im Sommer10.900 geschätzter minimaler Bedarf

im Sommer4.500 davon 1.360 Lebensmittel,

der Rest Kohle, Benzin, Dieselgeschätzter minimaler Bedarf

in üblichem Winter10.000 vor allem Steinkohle

für HeizungenFrachtraten der Luftbrücke erste Woche 80 zweite Woche 910 Juli 1948 2.020 Ende August 1948 4.500 erstmals Erreichen

des Sommer-MinimumsAugust 1948 3.480 September 1948 4.220 Oktober 1948 4.320 November 1948 3.430 wg. Nebel ab 26. d.M. Dezember 1948 4.140 bis 6. Dez. weiter Nebel Januar 1949 5.030 20. Februar 1949 185 wg. Nebel Februar 1949 4.930 März 1949 5.740 15./16. April 1949 11.700 „Tunner’s Oster-Aktion“ April 1949 7.120 12. Mai 1949 Ende der totalen Blockade Mai 1949 7.340 Juni 1949 keine Angaben 24. Juli 1949 Einlagerung von Vorrat

für 2 Monate erreichtJuli 1949 7.410 ab 1. August 1949 schrittweises Verringern

der FrachtratenAugust 1949 2.320 23. September 1949 RAF scheidet aus

Luftbrücke ausSeptember 1949 450 30. September 1949 letzte Landung für Luftbrücke

- aufsummiert

Insgesamt waren von Juni 1948 bis September 1949 rund 2,1 Millionen Tonnen Fracht (davon 1,6 Millionen Tonnen durch US-Flugzeuge), davon 1,44 Millionen Tonnen Kohle, 485.000 Tonnen Nahrungsmittel und 160.000 Tonnen Baustoffe zum Ausbau der Flughäfen, aber auch zum Erweiterungsbau des Kraftwerkes Reuter, eingeflogen worden. Es wurden soweit möglich dehydrierte Lebensmittel wie Milchpulver und Trockenkartoffeln verwendet, um Gewicht zu sparen. Außerdem wurden 74.145 Tonnen Fracht aus Berlin ausgeflogen, die zu einem Großteil aus in der Stadt hergestellten Produkten bestand, die mit dem Etikett „Hergestellt im Blockierten Berlin“ versehen waren. Es wurden zudem insgesamt 227.655 Passagiere befördert.[1]

Statistik der USAFE[9][A 1] Gesamt U.S. Anteil[A 2] Britischer Anteil[A 3] Anzahl Flüge[A 4] 277.569 189.963 87.606 Eingeflogene Güter (gesamt) 2.109.666,8 t 1.618.029,9 t 491.636,9 t davon Lebensmittel 486.890,9 t 268.816,3 t 218.074,5 t davon Kohle 1.438.821,6 t 1.289.217,3 t 149.604,3 t davon sonstige Güter 183.954,4 t 59.996,3 t 123.958,1 t Ausgeflogene Güter (gesamt)[A 5] 74.144,9 t 41.628,6 t 32.516,3 t Beförderte Passagiere (gesamt) 227.655 62.749 164.906 davon nach Berlin 60.078 25.263 34.815 davon aus Berlin 167.577 37.486 130.091 Zahlen für den Zeitraum vom 26. Juni 1948 bis 30. September 1949.

- ↑ Die Originalstatistiken verwenden aufgrund einer Absprache zwischen den britischen und US-amerikanischen Beteiligten „amerikanische Tonnen“ (short tons, sh. tn.) als Maßeinheit für die Frachtangaben. Für beide hier vorstehenden Tabellen wurden die originalen Angaben in metrische Tonnen (t) umgerechnet (1 tn. sh. = 0,90718474 t).

- ↑ Der U.S. Anteil setzt sich zusammen aus Flügen der U.S. Air Force und der U.S. Navy.

- ↑ Der britische Anteil setzt sich zusammen aus Flügen der Royal Air Force und ziviler britischer Charterflugunternehmen.

- ↑ Die Statistik zählt jeweils Hin- und Rückflug zusammen als ein Flug. Insgesamt gab es also mehr als 550.000 Einsatzflüge.

- ↑ Für die Monate Juni–Oktober 1948 und September 1949 sind von amerikanischer Seite keine Angaben zur Menge der ausgeflogenen Güter verfügbar.

Das Ende der Luftbrücke

Insbesondere wegen der nachteiligen Folgen auf die Wirtschaft der SBZ und von Ost-Berlin durch das Embargo hochwertiger Technologie durch den Westen (Gegen-Blockade) und durch den Wegfall des Handels mit den Westzonen und angesichts des mit der Luftbrücke demonstrierten Willens, West-Berlin vor einer sowjetischen Annexion zu bewahren, sah sich die Sowjetunion schließlich veranlasst, die bisherige Blockade aufzuheben. Kurz vor Mitternacht vom 11. auf den 12. Mai 1949 wurden die Westsektoren wieder mit Strom versorgte und um 0:01 Uhr wurde die totale Blockade der Verkehrswege zu Land und Wasser aufgehoben. Es kam mit mehreren erneuten Einschränkungen und entsprechenden Protesten der westlichen Stadtkommandanten[2] schließlich bis zum Herbst 1949 wieder zu einer Lage der Verkehrswege, wie sie vor Beginn der Blockade seitens der sowjetischen Seite zugestanden worden war. Die Flüge der Luftbrücke wurden schrittweise verringert, bis Lagerbestände für etwa zwei Monate erreicht waren, dann am 30. September 1949 offiziell eingestellt.

Am 30. September 1949 war auf dem Tempelhofer Flughafen der letzte Rosinenbomber mit 10 t Kohle an Bord gelandet.[10]

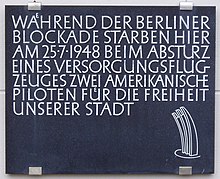

Unfälle

Bei den fast 280.000 Flügen gab es 17 Flugunfälle der USAF und 8 der RAF. Darunter waren mehrere tödliche Unfälle, bei denen insgesamt 39 Briten, 31 US-Amerikaner und 13 Deutsche ihr Leben verloren.[1]

Konfrontation

Auf den Stützpunkten kam es zu Sabotageakten. Die Piloten wurden über der sowjetischen Besatzungszone behindert z. B. durch störende Flugmanöver sowjetischer Jagdflugzeuge, Flak-Beschuss im Grenzbereich der Luftkorridore zur Einschüchterung oder Blenden der Piloten mit Flakscheinwerfern. Amerikanische Piloten berichteten von 733 „Vorkommnissen“. Dabei kam es erstmals zur Konfrontation von westalliierten Flugzeugen mit sowjetischen MiG-15.[11]

Infrastruktur

Außerhalb Deutschlands

Die Luftbrücke bestand nicht nur aus den Luftkorridoren zwischen West-Deutschland nach West-Berlin, sondern die Hilfsgüter mussten zuerst nach Deutschland gebracht werden. Für damalige Flugzeugtypen war die Flugstrecke für einen Direktflug aus den USA nach Deutschland zu weit. Flugzeuge mit amerikanischen Hilfsgütern mussten somit zwischenlanden. In Grönland erfüllten die Flughäfen Søndre Strømfjord (US Air Force Base „Bluie West Eight“, heute Kangerlussuaq) und Narsarsuaq (US Air Force Base „Bluie West One“) diese Aufgaben.[12][13]

Berlin

In Berlin wurden die Flughäfen Gatow (britischer Sektor), Tempelhof (US-Sektor) und ab November 1948 auch Tegel (französischer Sektor) angeflogen. Anfangs gab es in Gatow und Tempelhof lediglich unbefestigte Graspisten, erst im Laufe der Operation wurden Pisten angelegt, die winterfest waren und der Belastung durch die sehr zahlreichen Start- und Landevorgänge gewachsen waren. In Tegel wurden auf einer bis dahin nur als Truppenübungsplatz genutzten Fläche in nur dreimonatiger Bauzeit die Flughafengebäude und die mit 2.400 m damals längste Start- und Landebahn Europas errichtet. In Tempelhof wurde das seinerzeit modernste Radarsystem eingerichtet, um den dichten Flugbetrieb auf den der Luftbrücke dienenden Flughäfen auch bei ungünstiger Witterung und bei Nacht aufrecht halten zu können. Außerdem landeten die von Hamburg-Finkenwerder kommenden große britische Flugboote, mit denen hauptsächlich Kohle und Salz transportiert wurden, auf der Havel und dem Großen Wannsee.

Westdeutschland

Die Amerikaner starteten überwiegend von ihren großen Stützpunkten in Wiesbaden (Flugplatz Erbenheim) und der Rhein-Main Air Base am Flughafen Frankfurt am Main. Hauptumschlagplatz für das quantitativ bedeutsamste Frachtgut Kohle waren die in der britischen Zone gelegenen Flugplätze von Lübeck, Celle, Faßberg, Wunstorf und Schleswig-Land, die zum Teil aufwendig ausgebaut wurden und auch einen Gleisanschluss erhielten. Die britischen Flugboote starteten auf der Elbe in Hamburg-Finkenwerder.[14]

Die Koordination der Luftbrücke erfolgte vom Sitz der Combined Airlift Task Force (CALTF) in der Taunusstraße in Wiesbaden.

Flugzeuge der Berliner Luftbrücke

In der Anfangszeit benutzten die Amerikaner die zweimotorige C-47 Skytrain (Cheeky Charlie, in der RAF Dakota) beziehungsweise deren ziviles Pendant DC-3. Diese Maschinen erwiesen sich mit einer Zuladung von maximal 3 Tonnen Ladung als zu leistungsschwach, so dass sie schnell durch die größeren viermotorigen C-54 Skymaster bzw. deren Zivilversion DC-4 ersetzt wurden, die immerhin 9 Tonnen Ladung tragen konnten und auch schneller waren. Insgesamt wurden 380 solcher Maschinen während der Luftbrücke eingesetzt (davon allein 225 Stück bei den Amerikanern), was den größten Anteil der eingesetzten Maschinen ausmachte. Andere amerikanische Maschinen wie die C-97 Stratofreighter und die C-74 Globemaster, die mit einer Zuladung jeweils rund 20 Tonnen für damalige Verhältnisse Giganten war, wurden nur vereinzelt eingesetzt.

Die weitgehende Beschränkung auf einen Flugzeugtyp bei den Amerikanern vereinfachte und optimierte deren gesamte Logistik. Die Flugzeuge hatten die gleiche Reisegeschwindigkeit und Flugcharakteristik, weshalb der Flugzeugabstand weiter reduziert und die Frequenz von Starts und Landungen erhöht werden konnte. Die Wartung und Ersatzteilbeschaffung war einfacher und effizienter. Die auf einem Typ ausgebildeten Besatzungen konnten problemlos auf andere Maschinen desselben Typs wechseln. Das Verfahren zum Be- und Entladen konnte vereinheitlicht und mit größerer Routine abgewickelt werden.

Die Briten hingegen setzten ein Sammelsurium von Flugzeugtypen ein. Viele Flugzeuge waren ehemalige Bomber oder die Zivilversionen englischer Bomber. In Ermangelung eigener Flugzeuge charterte die Royal Air Force zusätzlich viele Flugzeuge ziviler Fluggesellschaften. Eine Besonderheit stellte der Einsatz von Flugbooten dar, die insbesondere für den Transport von Salz genutzt wurden. Diese Flugzeuge waren für den Einsatz auf See konzipiert und deshalb auf Korrosionsbeständigkeit optimiert. In der Winterzeit bei Eis auf den Gewässern übernahmen Halifax-Bomber die Aufgabe des Salztransportes.

Auf den Einsatz von Maschinen aus deutscher Produktion wurde, mit Ausnahme eines kurzzeitigen Einsatzes einer Junkers Ju 52 durch Frankreich, aus propagandistischen und insbesondere aus logistischen Gründen verzichtet.

- Avro Lancaster

- Avro York

- Avro 688 Tudor 1

- Avro 689 Tudor 2

- Avro Lancastrian

- Boeing C-97 Stratofreighter

- Bristol 170 Freighter

- Consolidated B-24 Liberator

- Consolidated PBY Catalina-Flugboot

- Douglas C-47 Skytrain bzw. Douglas DC-3 (RAF-Bezeichnung: Dakota)

- Douglas C-54 Skymaster bzw. Douglas DC-4

- Douglas C-74 Globemaster

- Fairchild C-82 Packet

- Handley Page Halifax und Halton

- Handley Page Hastings

- Junkers Ju 52/3m (kurzzeitig durch Frankreich)

- Short S. 25 Sunderland

- Vickers Viking

Rezeption

Denkmäler/Erinnerungsstätten

Seit 1951 erinnert in Berlin das von Eduard Ludwig (1906–1960) geschaffene Luftbrückendenkmal am Platz der Luftbrücke vor dem Flughafen Tempelhof an die Opfer der Luftbrücke. Später wurden weitere baugleiche Denkmäler beim Flughafen Frankfurt und – in etwas kleinerer Ausführung – im Ortsteil Wietzenbruch/Celle in der Nähe des Fliegerhorstes Wietzenbruch/Immelmann-Kaserne Heeresflugplatz Celle errichtet.

Am Fliegerhorst Faßberg lädt ein Luftbrückenmuseum zur Auseinandersetzung mit der Geschichte ein[15]. Am Fliegerhorst Erding wurde die Militärsiedlung Williamsville nach einem der verunglückten Piloten benannt. Am 11. Mai 2012 wurde vor dem Towergebäude des ehemaligen Flugplatzes Gatow ein neues Denkmal eingeweiht, das die Ausstellung einer auf dem Flugplatz beherbergten Außenstelle des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr ergänzt. Es besteht aus einer C-47 der Royal Australian Air Force, die bei der Berliner Luftbrücke eingesetzt wurde, und einem Gedenkstein.

An die auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg beigesetzten Opfer der Berliner Luftbrücke erinnert eine Tafel und ein Ginkgobaum.

Besuch von Kennedy zum 15. Jahrestag der Luftbrücke

Anlässlich des 15. Jahrestags des Beginns der Luftbrücke, kurz nach dem Bau der Berliner Mauer, besuchte erstmals ein US-Präsident, John F. Kennedy, (West-)Berlin. Seine berühmte Jubiläumsrede am 26. Juni 1963 vor dem Rathaus Schöneberg „Ich bin ein Berliner“ diente der Bekräftigung der während der Luftbrücke bewiesenen Solidarität und Unterstützung des US-amerikanischen Volkes für den Freiheitswillen der Bevölkerung von (ganz) Berlin.

„Rosinenbomber“, „candy bomber“

Der Name „candy bomber“ geht zurück auf den amerikanischen Piloten Gail Halvorsen, der Süßigkeiten (“candy” (deutsch: „Bonbon, Süßigkeit“)) wie Schokoladentafeln und Kaugummis an selbstgebastelte Taschentuch-Fallschirme band und diese vor der Landung in Tempelhof für die wartenden Kinder abwarf. Als Halvorsens Vorgesetzte durch die Berliner Presse von den Abwürfen erfuhren, zog die Aktion bald weite Kreise und viele seiner Kollegen folgten ihm. Air-Force-Flieger und auch zivile Amerikaner sammelten Süßigkeiten und Kaugummis, um damit die Operation Little Vittles (kleiner Proviant) zu unterstützen. Die Berliner nannten die Versorgungsflugzeuge daraufhin liebevoll „Rosinenbomber“. Ein britischer Pilot hat berichtet, dass er in der Vorweihnachtszeit 1948 eine Ladung Rosinen für die Weihnachtsbäckerei nach Berlin geflogen habe.

Siehe auch

Literatur

- Heiner Wittrock: Fliegerhorst Wunstorf, Teil 2 (1945–1998), hrsg. von der Stadt Wunstorf.

- Gerhard Keiderling: Rosinenbomber über Berlin. Dietz Verlag, Berlin 1998, ISBN 3-320-01959-7.

- Wolfgang Huschke: Die Rosinenbomber. Metropol Verlag, 1999, ISBN 3-932482-17-4.

- Ulrich Kubisch u. a. für Deutsches Technikmuseum: Auftrag Luftbrücke. Nicolai Verlag, 1998, ISBN 3-87584-692-3.

- John Provan: The History of Rhein-Main Air Base Kindle ebook, Halle 2011, ISBN 978-0-945794-13-4.

- John Provan: Big Lift. Die Berliner Luftbrücke 26. Juni 1948 - 30. September 1949 . Edition Temmen, Bremen 1998, ISBN 3-86108-706-5.

- John Provan:The Berlin Airlift – Vol 1 The Men that made the airlift work, LZC Halle 2011, ISBN 0-945794-16-9, ibooks- und Kindle ebook, Geschichte der Luftbrücke, Fotos und Tabellen

- John Provan:The Berlin Airlift – Vol 2 The Task Force Times newspaper, LZC Halle 2011, ISBN 0-945794-17-7.ibooks und Kindle ebook, Scans der Ausgaben der amerikanischen Truppenzeitschrift zur Luftbrücke

- John Provan:The Berlin Airlift – Vol 3 The Men that made the airlift work, LZC Halle 2011, ISBN 0-945794-18-5.ibooks und Kindle ebook, Liste aller US Einheiten und Namensliste der US Militärangehörigen

- Walter Lehweß-Litzmann: Absturz ins Leben. Dingsda-Verlag, Querfurt 1994, ISBN 3-928498-34-7.

- Gail S. Halvorsen: Kaugummi und Schokolade: Die Erinnerungen des Berliner Candy Bombers. edition Grüntal, Berlin 2005, ISBN 3-938491-02-7.

- Klaus Scherff: Luftbrücke Berlin. Motorbuch Verlag, Stuttgart 1998, ISBN 3-87943-417-4.

- Margot Theis-Raven, Gijsbert van Frankenhuyzen: Mercedes und der Schokoladenpilot. Eine wahre Geschichte über die Berliner Luftbrücke und Süssigkeiten, die vom Himmel fielen . edition grüntal Kinderbuch, Berlin 2005, ISBN 3-938491-03-5.

- Roger G. Miller: To Save a City: The Berlin Airlift 1948–1949. Air Force History and Museum Program, United States Government Printing Office, 1998, 1998-433-155/92107 (PDF; 9,8 MB).

Filme

- Die Luftbrücke – Nur der Himmel war frei (2005) mit Ulrich Tukur, Heino Ferch, Bettina Zimmermann und Ulrich Noethen. 186 Minuten.

- Die Luftbrücke. Dokumentarfilm, ZDF 2005. Gezeigt in Phoenix am 26. Juli 2014, 20:15 bis 21:45 Uhr. (Dokumentaraufnahmen, Zeitzeugen).

- Es begann mit einem Kuß Spielfilm, USA 1950

Weblinks

- Literatur zur Luftbrücke im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Salvatorschule Berlin-Waidmannslust: Die Berliner Blockade ( vom 8. Februar 2008 im Internet Archive)

- Berliner Blockade und Luftbrücke bei Lemo

- Luftbrückenmuseum in Faßberg

- Berliner Bildungsportal: Projekt Luftbrücke, Dokumente zur Berliner Blockade und Luftbrücke

- Stiftung Luftbrückendank

Videos

- Berlin Air-Lift (1949) – Informationsfilm der britischen Regierung zur Berliner Luftbrücke (englisch)

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e f Roger Gene Miller: To Save a City: The Berlin Airlift. In: Williams-Ford Texas A&M University Military History Series, Bd 68, Texas A&M University Press, 2000, 253 S., ISBN 9780890969670

- ↑ a b c d e f Ann Tusa, John Tusa: The Berlin Blockade. Coronet Edition 1989, 557 Seiten, Coronet Books, ISBN 0-340-50068-9

- ↑ Zit. n. Volker Koop in: Die Luftbrücke (ZDF History, 24. Juni 2008).

- ↑ Roger Gene Miller: To Save a City: The Berlin Airlift 1948–1949. Air Force History and Museum Program, United States Government Printing Office, 1998, 1998-433-155/92107 (PDF; 135 S., 9,8 MB, S. 62)

- ↑ Zum Tod von Jean Ganeval. Der Spiegel vom 19. Januar 1981

- ↑ auch in amtlichen und militärischen Quellen weichen die Angaben teilweise von einander ab

- ↑ NN: „Berlin-Blockade und Luftbrücke - Chronologie“. Hrsg. Stiftung Luftbrückendank, pdf 75 kB, 10 S.

- ↑ Clément Honsberger: Logistische Aspekte der Berliner Luftbrücke 1948/49. Matura-Arbeit, 55 S., 2013, pdf 5 MB

- ↑ Headquarters, United States Air Forces in Europe: Berlin Airlift, a USAFE Summary........26 June 1948, 30 September 1949. USAFE Reproduction Center, 1949, OCLC 15469731, S. 12 (amerikanisches Englisch, archive.org [abgerufen am 26. Oktober 2016]).

- ↑ Tagesschau vom 30. September 1989 (ab Min. 12:58)

- ↑ John Provan, The Berlin Airlift, Band 1. The First Battle of the Cold War, Kapitel III.U.

- ↑ www.polarwelten.de.

- ↑ Museum Narsarsuaq sowie Jørgen Vaengtoft, Museum Kangerlussuaq.

- ↑ Berliner Luftbrücke | „Operation Vittles“

- ↑ Fliegerhorst Faßberg und Luftbrücke Faßberg - Berlin auf "geschichtsspuren.de"