„Franz Marc“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Insgesamt die Jahre 1909 -1911 präzisiet + Fakten ergänzt + Zitate korrigiert und belegt |

Tippfehler korrigiert |

||

| Zeile 68: | Zeile 68: | ||

==== 1910–1911 ==== |

==== 1910–1911 ==== |

||

1910 sollte am Anfang und am Ende des Jahres für Marcs künstlerische Entwicklung erfreuliche Freundschaften bringen.<ref> Bernd Fäthke, Werefkin und Jawlensky mit Sohn Andreas in der „Murnauer Zeit“, in Ausst. Kat.: 1908-2008, Vor 100 Jahren, Kandinsky, Münter, Jawlensky, Werefkin in Murnau, Murnau 2008, S. 55 ff </ref> |

1910 sollte am Anfang und am Ende des Jahres für Marcs künstlerische Entwicklung erfreuliche Freundschaften bringen.<ref> Bernd Fäthke, Werefkin und Jawlensky mit Sohn Andreas in der „Murnauer Zeit“, in Ausst. Kat.: 1908-2008, Vor 100 Jahren, Kandinsky, Münter, Jawlensky, Werefkin in Murnau, Murnau 2008, S. 55 ff </ref> |

||

| ⚫ | Am 6. Januar 1910 lernte er [[August Macke]] kennen<ref> Rosel Gollek: ''Franz Marc, Daten und Dokumente zur Biographie.'' In: Ausst. Kat.: Franz Marc 1880 1916.'', Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 1980, S. 26</ref>, der ihn damals zusammen mit seinem Vetter, dem Maler [[Helmuth Macke]] (1891-1936) und [[Bernhard Koehler jun.]] (1882-1964), dem Sohn seines späteren Mäzens [[Bernhard Koehler|Bernhard Koehler sen.]] in seinem Atelier besuchte. |

||

Im Februar erhielt Marc seine erste Einzelausstellung im Kunsthaus Brakl. |

|||

| ⚫ | Am 6. Januar 1910 lernte er [[August Macke]] kennen<ref> Rosel Gollek: ''Franz Marc, Daten und Dokumente zur Biographie.'' In: Ausst. Kat.: Franz Marc 1880 1916.'', Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 1980, S. 26</ref>, der ihn damals zusammen mit seinem Vetter, dem Maler [[Helmuth Macke]] (1891-1936) und [[Bernhard Koehler jun.]] (1882-1964), dem Sohn seines späteren Mäzens [[Bernhard Koehler|Bernhard Koehler sen.]] in seinem |

||

Im April gab Marc sein Atelier in der Schellingstraße auf, um endgültig mit Maria Franck nach [[Sindelsdorf]] zu ziehen. |

Im April gab Marc sein Atelier in der Schellingstraße auf, um endgültig mit Maria Franck nach [[Sindelsdorf]] zu ziehen. |

||

Im Mai besuchte er im Münchener "Ausstellungspark" eine Ausstellung über Kunst des islamischen Orients, deren „muhammedanische Teppiche“<ref> „Hoberg/Hoffmeister/ Meißner: '' Anthologie ''. 1999, S. 37.“ </ref> ihn sehr beeindruckten. |

Im Mai besuchte er im Münchener "Ausstellungspark" eine Ausstellung über Kunst des islamischen Orients, deren „muhammedanische Teppiche“<ref> „Hoberg/Hoffmeister/ Meißner: '' Anthologie ''. 1999, S. 37.“ </ref> ihn sehr beeindruckten. |

||

Version vom 6. Februar 2010, 20:53 Uhr

Neue Nationalgalerie Berlin

Franz Moritz Wilhelm Marc (* 8. Februar 1880 in München; † 4. März 1916 bei Verdun, Frankreich) war ein deutscher Maler und neben Wassily Kandinsky Mitbegründer der Redaktionsgemeinschaft „Der Blaue Reiter“. Er gilt als einer der bedeutendsten Maler des Expressionismus in Deutschland.

Leben

Franz Marc wurde 1880 als zweiter Sohn der Familie Marc in der Schillerstraße Nr. 18 in München geboren. Sein Vater Wilhelm Marc arbeitete als Kunstmaler und Akademieprofessor. Er entstammte einer katholischen bayerischen Beamtenfamilie. Seine Mutter Sophie, geborene Maurice, kam aus dem Elsass und war streng calvinistisch erzogen worden. Sie hatte als Erzieherin in der Familie ihres Ehemanns gearbeitet. Die Eltern von Franz Marc hatten spät geheiratet. Ihm und dem drei Jahre älteren Bruder Paul ermöglichten sie eine humanistische Erziehung.

Protestantisch erzogen, wurde Franz Marc 1894 konfirmiert. Er legte das Abitur am Münchener Luitpold-Gymnasium ab und trug sich mit dem Gedanken, wie sein Bruder Altphilologie oder aber Theologie – wie er seinem Pfarrer in einem Brief 1897 mitteilt – zu studieren. Der 17-jährige Franz Marc beschäftigte sich mit Literatur und Philosophie, insbesondere mit Friedrich Nietzsche. Er verwarf den Gedanken an einen geistlichen Beruf und schrieb sich 1899 für ein Philosophiestudium an der Ludwig-Maximilians-Universität München ein.

Vor Antritt seines Studiums musste er 1899/1900 seinen einjährigen Militärdienst in Lagerlechfeld bei Augsburg ableisten. Zum ersten Mal hatte er Kontakt mit Pferden. Während dieser Zeit entschied er sich, den Beruf seines Vaters zu ergreifen. Im Herbst 1900 immatrikulierte er sich an der Münchener Kunstakademie. Er erhielt Unterricht bei Gabriel von Hackl (1843–1919) und Wilhelm von Diez (1839–1907).

Während der Semesterferien hielt er sich auf der Staffelalm in der Jachenau auf, in der Nähe des Ferienortes Kochel, den er aus seiner Kindheit kannte.

Mit seinem Studienfreund Friedrich Lauer, der über ausreichend Geldmittel verfügte, reiste er im Mai 1903 durch Frankreich. Aus dieser Zeit ist ein französischsprachiges Tagebuch erhalten. Zuerst machten sie für einige Monate in Paris Station, Ende Juli fuhren sie in die Bretagne. Marc genoss den Ausbruch aus der bürgerlichen Enge von München. Vormittags besuchte er die Pariser Museen, wo er Bilder kopierte, nachmittags zeichnete er in den Straßen. Er studierte die örtlichen Sehenswürdigkeiten und begegnete anderen Künstlern wie Sarah Bernhardt. Im Herbst des Jahres kehrten Lauer und er nach München zurück. Anschließend verließ Marc, vom akademischen Unterricht enttäuscht, die Kunstakademie.

Im Jahre 1904 zog Franz Marc aus dem Elternhaus in Pasing aus und richtete sich ein Atelier in der Kaulbachstraße 68 in Schwabing ein. Er unterhielt in dieser Zeit eine leidenschaftliche Affäre mit der um neun Jahre älteren Kunst- und Antiquitätenkennerin Annette von Eckardt. Obwohl sie mit dem Münchener Professor Richard Simon verheiratet war und zwei Kinder hatte, erfreute sie sich einer Vielzahl von Verehrern. Ende des Jahres beendete Annette die Verbindung, trotzdem blieb sie bis 1908 eine wichtige Person in seinem Leben. 1905 lernte er zwei andere Malerinnen kennen: Maria Franck und Marie Schnür, die beide seine Ehefrauen werden sollten.

Um sich von der emotionalen Belastung abzulenken, reiste er im April 1906 mit seinem Bruder, der Byzantinist geworden war und eine wissenschaftliche Aufgabe in Griechenland zu erfüllen hatte, nach Saloniki und zu dem Berg Athos. Nach dieser Studienreise trennte er sich in Griechenland von Maria und zog sich zum Arbeiten nach Kochel zurück, wo er bis in den Herbst blieb. Sowohl Maria Franck als auch die lebenshungrige Malerin Marie Schnür folgten ihm bald nach. Die drei ließen sich auf ein folgenschweres Dreiecksverhältnis ein, in dem sich Marc immer mehr an die fünf Jahr ältere Schnür anlehnte. Sie durfte ihr kleines Kind nur als verheiratete Frau zu sich nehmen; Marc schloss mit ihr am 25. März 1907 die Ehe, am folgenden Tag reiste er überstürzt nach Paris ab, im folgenden Jahr wurde die Ehe geschieden.

Diese zweite Parisreise beendete Chaos und Depressionen und führte zu einem Neuanfang. Der zunehmend gelähmte Vater verstarb. Die Malerin und Bankierstochter Maria Franck wurde Marcs neue Lebensgefährtin.

Im Januar 1910 lernte er August Macke kennen, mit dem er einen lebhaften Briefwechsel über Fragen der Kunsttheorie unterhielt. Beide verband eine lebenslange Freundschaft. Macke machte ihn mit dem Berliner Fabrikanten und Sammler Bernhard Koehler bekannt, der in der Folge den am Existenzminimum lebenden Künstler mit monatlich 200 Mark unterstützte.

Nachdem er die zweite Ausstellung der Neuen Künstlervereinigung München in einer öffentlichen Stellungnahme verteidigt hatte, wurde ihm die Mitgliedschaft angetragen, die er 1911 als 3. Vorsitzender wahrnahm. Er lernte dort Wassily Kandinsky, Alexej von Jawlensky und Gabriele Münter kennen. (…)

Als bei der dritten Ausstellung der „Neuen Künstlervereinigung“ die Jury Kandinskys fast vollständig abstrakte Komposition V ablehnte, traten Kandinsky, Marc und Münter aus der Künstlervereinigung aus und eröffneten am 18. Dezember 1911 die erste Ausstellung der neu gegründeten Redaktionsgemeinschaft Der Blaue Reiter in der Modernen Galerie Heinrich Thannhauser in München, die bis zum 1. Januar 1912 lief. Sie fand ihre Fortsetzung in der Berliner Galerie Der Sturm von Herwarth Walden.

Ebenfalls 1911 heiratete er in London die Malerin Maria Franck. 1912, unmittelbar nach der ersten Ausstellung, gab Marc zusammen mit Kandinsky den Almanach Der Blaue Reiter heraus. Die zweite Ausstellung des Blauen Reiters folgte vom 12. Februar bis zum 18. März 1912 unter dem programmatischen Titel „Schwarz-weiß“ in der Münchner Buch- und Kunsthandlung Hans Goltz. Sie zeigte ausschließlich druckgraphische Blätter und Zeichnungen, unter anderem auch Werke von Paul Klee und den Brücke-Künstlern. Die Arbeiten des Blauen Reiters in den Jahren 1911 bis 1914 waren wegbereitend für die Moderne Kunst des 20. Jahrhunderts.

1914 erwarb Marc ein Haus bei Kochel am See. Kurz darauf, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, erhielten Marc und Macke ihre Gestellungsbefehle. Wie viele Künstler und Intellektuelle jener Zeit neigten beide dazu, den Kriegsbeginn als „positive Instanz“ zu überhöhen, doch bereits am 24. Oktober 1914 schrieb Marc an seinen in der Schweiz lebenden Freund Wassily Kandinsky:

„In solcher Zeit wird jeder, er mag wollen oder nicht, in seine Nation zurückgerissen. Ich kämpfe in mir sehr dagegen an; das gute Europäertum liegt meinem Herzen näher als das Deutschtum.“

Franz Marc fiel als Leutnant der Landwehr[1] während eines Erkundungsgangs am 4. März 1916 bei Braquis, knapp 20 km östlich von Verdun. Er war von zwei Granatsplittern getroffen worden. Am nächsten Morgen setzte man Franz Marc im Garten des Schlosses Gussainville unter einem schlichten Gedenkstein bei. Erst 1917 wurde sein Leichnam nach Kochel am See überführt und dort beerdigt.

In Kochel am See befindet sich auch das Franz Marc Museum.

Werk

Schaffen

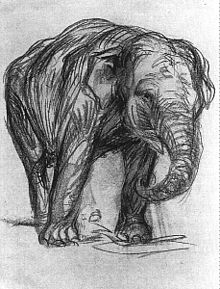

Nach seiner naturalistischen Ausbildung wechselte er zum Ausdruck. Er verwendete Techniken wie Ölfarben, Gouachen, Bleistift und Aquarell. Marcs bevorzugte Motive waren Tiere als ein Sinnbild von Ursprünglichkeit und Reinheit. Sie verkörperten für ihn die Idee der Schöpfung, da sie im Einklang mit der Natur leben. Marc wollte damit seine Utopie einer paradiesischen Welt ausdrücken. Der Farbeinsatz in seinen Werken ist nicht nur expressiv, sondern auch symbolisch, da Marc eigene Farbgesetze aufstellte, nach denen Blau für das Männliche, Gelb für das Weibliche und Rot für die Materie an sich steht.

1880–1907

Ein Jahr lang besuchte er die Zeichenklasse des strengen Gabriel von Hackl (1843–1919), der ihm nützliche anatomische Unterweisungen gab. Danach nahm er an der Malklasse des als progressiv geltendenden Wilhelm von Diez (1839–1907) teil, der eine virtuose, dunkeltonige Historienmalerei entwickelt hatte. Marc arbeitete wohl intensiv, aber zurückgezogen; es sind, abgesehen von zwei Landschaftsaquarellen, keine Werke Marcs aus seiner Anfangszeit erhalten, die einen Aufschluss über seine künstlerische Entwicklung in dieser Zeit geben. Die Landschaften, die im Sommer 1902 entstehen, sind von einem stimmungsschweren Naturalismus geprägt. Es zeigen sich aber bereits einige typische Merkmale, die Perspektivenreduktion bei flächiger Kompositionsweise und die Konzentration auf die Silhouetten.

In Paris entflammt seine Begeisterung für Manet und die Impressionisten, die zeitgenössischen Avantgarde. Daneben lernt er – wie auch andere Künstler zu der Zeit – den japanischen Holzschnitt lieben. Die in der Bretagne entstandenen Bilder zeigen deutlich impressionistische Einflüsse.

Er konnte nicht mehr zurück an die Akademie, denn die reine Wiedergabe des Sichtbaren, der Oberfläche, war ihm nach der Begegnung mit dem Impressionismus fragwürdig geworden. Darum lehnte er die akademische Malerei ab und suchte nach einer Möglichkeit, sich malerisch dem eigentlichen Wesen hinter den Dingen zu nähern.

Zwischen 1904 und 1907 suchte Marc nach seinem eigenen Stil und Ausdruck. Die Belastungen im privaten Bereich schränkten seine Produktivität ein. Am Anfang dieser Zeit erstellte Marc auch kunstgewerbliche und gebrauchsgrafische Entwürfe und beteiligte sich an Preisausschreibungen. Auf Annettes Einfluss entstand ein erstes Heft mit stilisierten Tierzeichnungen. In einem Illustrationszyklus zu einem Band mit sentimentalen Gedichten setzte sich mit Jugendstil und Symbolismus auseinander. Diese „Stella Peregrina“-Phase blieb als Erscheinung in seinem Gesamtwerk isoliert.

Zurückgezogen verbrachte er den Sommer 1905 wieder auf der Staffelalm, wo er zu seinem eigenen Stil mit den farbigen Darstellungen von Tieren in ihren natürlichen Lebensrhythmen fand.

Durch die Bekanntschaft mit Maria Schnür kam er in Kontakt mit dem 1899 entstandenen Künstlerkreis der „Scholle“, deren Maler eine Variante der Münchener Jugendstilmalerei, mit aufgehellten, pastosen und flächigen Malereien pflegten, die sich gegen den Historismus und die Akademiemalerei absetze. Der Tiermaler Heinrich von Zügel wurde für ihn zum Vorbild, und er arbeitete eine Zeit lang mit einem seiner Schüler zusammen. Weiterhin hatte er Kontakt zur Dachauer Künstlerkolonie und zu Adolf Hölzel, der bereits 1905 eine Theorie über abstrakte Kunst entwarf – damit hatte Marc aus der Isolation heraus – Anschluss an die aktuellen Entwicklungen gefunden.

Prägend wurde jedoch die Bekanntschaft mit dem zurückhaltenden, introvertierten französisch-schweizerischen Maler Jean Bloé Niestlé, einem stillen und verinnerlichten Tiermaler, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Marc ließ sich von Niestlé stark beeindrucken, Empfindungen und Gefühle durch Tierdarstellungen auszudrücken.

Während seiner Griechenlandreise 1905 arbeitete Marc kaum, erst im Anschluss zog er sich in die Einsamkeit nach Kochel zurück und malte vor allem helle Landschaften, in denen er den Münchener Jugendstil verarbeitete. Nachdem die beiden Frauen auch nach Kochel gekommen waren, entstand das Bild „Zwei Frauen am Berg“, das Höhepunkt und Abschluss seiner Malerei in der Natur (Pleinairmalerei) darstellt.

1907–1909

Hamburger Kunsthalle

Städtische Galerie im Lenbachhaus München

Der zweite Aufenthalt in Paris nach der missglückten Hochzeit im März 1907 führte zur Entdeckung der Kunst von Paul Gauguin und Vincent van Gogh, die für Marc eine Offenbarung wurde. Die tiefen Empfindungen und die innere Wirklichkeit, welche die Werke van Goghs ausstrahlen, beeindruckten ihn zutiefst. Von nun an suchte er nach der „inneren Wahrheit“ der Dinge, die es erfordert, die äußere Hülle des Sichtbaren aufzubrechen. Er setzte seine früheren Naturstudien fort, wählte aber einen antinaturalistischen Weg, der ihn von der „Erscheinungsform“ zur „Wesensform“ bringen sollte. Marc versuchte dies in seiner Malerei durch Vereinfachung, durch Finden der Gesetzmäßigkeiten, des Allgemeinen und der natürlichen Gestaltzusammenhänge.

Franz Marc übte sich in Tierbeobachtungen und in der Anatomie. Aufbauend auf den bei Hackl genossenen Stunden unterrichtete er zudem anatomisches Zeichnen. Von diesen Arbeiten sind fast alle zerstört worden. Auch kaufte Marc sich einige Bände von Brehms Tierleben. Im September besuchte er den Berliner Zoo, wo viele großformatige Studien entstanden. Weihnachten 1908 hatte er mit dem Wachsmodell der Bronzeskulptur Zwei Pferde den Durchbruch in der Plastik geschafft, in der Malerei haderte er weiterhin mit den Farben und ist Ende 1909 trotz großer Fortschritte in Rhythmus und Formgebung der Verzweiflung nahe. Im Dezember 1909 sah Marc die 1. Ausstellung der Neuen Künstlervereinigung München (N.K.V.M.) in der Modernen Galerie Heinrich Thannhauser in München. Er war fasziniert von den dort ausgestellten Werken, nahm aber noch keinen Kontakt mit den Künstlern der N.K.V.M. auf. Kurz darauf half er im Kunsthaus Brakl beim Hängen einer Van-Gogh-Ausstellung. Erst daraufhin reagierte er auf dessen Malerei, indem er die Technik van Goghs für sich nutzbar machte.

1910–1911

1910 sollte am Anfang und am Ende des Jahres für Marcs künstlerische Entwicklung erfreuliche Freundschaften bringen.[2] Am 6. Januar 1910 lernte er August Macke kennen[3], der ihn damals zusammen mit seinem Vetter, dem Maler Helmuth Macke (1891-1936) und Bernhard Koehler jun. (1882-1964), dem Sohn seines späteren Mäzens Bernhard Koehler sen. in seinem Atelier besuchte.

Im Februar erhielt Marc seine erste Einzelausstellung im Kunsthaus Brakl.

Im April gab Marc sein Atelier in der Schellingstraße auf, um endgültig mit Maria Franck nach Sindelsdorf zu ziehen. Im Mai besuchte er im Münchener "Ausstellungspark" eine Ausstellung über Kunst des islamischen Orients, deren „muhammedanische Teppiche“[4] ihn sehr beeindruckten. Vom 1. bis zum 14. September fand die zweite Ausstellung der N.K.V.M. statt. Insgesamt beteiligten sich 29 Künstler.[5] Neben Werken von Wassily Kandinsky und Gabriele Münter, Alexej Jawlensky und Marianne von Werefkin, Adolf Erbslöh, Alexander Kanoldt, war der Anteil der „Wilden“ aus Russland und Frankreich relativ hoch. Auch diese Ausstellung wurde - wie die von 1909 - von der Presse und dem Publikum verhöhnt.[6] Marc, der auch diese Ausstellung besuchte, verfasste ob der Schimpftiraden der Kunstkritiker aus freien Stücken eine heute noch erstaunlich kunsthistorisch fundierte Rezension. An ihr ist bemerkenswert, dass er die Ausstellung der N.K.V.M. u.a. gerne durch Werke von Henri Matisse ergänzt gesehen hätte.[7] Ende September gelangte seine Abhandlung in die Hände von Erbslöh, der damals noch Sekretär der N.K.V.M. war.[8] Kurz darauf hatte Marc seinen ersten Kontakt mit den Künstlern der Vereinigung. Insbesondere mit Jawlensky war es „sehr schnell zu einer persönlichen und künstlerischen Verständigung gekommen.“[9] Im „Oktober“[10] lud er Erbslöh, Jawlensky und Werefkin zu sich nach Sindelsdorf ein. Im November 1910 - während sich Kandinsky in Russland aufhielt - besuchte Marc zusammen mit Macke und seiner Frau Elisabeth in der Giselastraße die Baronin Werefkin und Jawlensky in ihren Atelier-Wohnungen.[11] Im Dezember berichten die Archivalien, dass es in erster Linie die Werefkin und Jawlensky waren, die Marc die Augen für eine neue Kunst öffneten. Aber auch von Erbslöh, Kanoldt und Wladimir Bechtejeff erhielt er nicht zu unterschätzende Impulse. Am 2. Dezember schrieb er beispielsweise an Macke: „Wir waren wieder alle zusammen bei Erbslöh, Jawlensky und Kanoldt ... Erbslöh’s neue Sachen sind glänzend.“[12] In dieser Zeit, rang er noch verzweifelt darum, „aus der Beliebigkeit der Farbe herauszukommen“, um am 6. Dezember 1910 gleichzeitig zu gestehen: „aber dazu muß man über die Farbe noch viel mehr wissen und nicht so planlos Beleuchtung fummeln.“[13] Zwei Tage später entsann er sich eines Gesprächs, in dem Werefkin Helmuth Macke darüber aufklärte, dass „fast alle Deutschen den Fehler begehen, das Licht für Farbe zu nehmen, während die Farbe etwas ganz anderes ist und mit Licht, d. h. Beleuchtung, überhaupt nichts zu tun hat.“[14] „Der Satz geht mir im Kopf herum, er ist sehr tiefsinnig und trifft, glaube ich, in der ganzen Frage den Nagel auf den Kopf.“[15] Marc sah somit seine malerischen Probleme mit einem Schlag von einer Frau, der Werefkin, gelöst. In einer Übergangsphase setzte sich Marc mit der Farbenlehre von Goethe und Wilhelm von Bezold ebenso auseinander, wie mit der Farbensymbolik Philipp Otto Runges. Jedoch erst der Kontakt mit Erbslöh war ihm hilfreich, der ihm zur Bewältigung seiner malerischen Probleme mit Literatur-, z. B. mit „einer alten, recht guten deutschen Kleinausgabe des Chevreul“[16] aushalf. Seine mittlerweile gewonnen Einsichten formulierte er in einem Brief an August Macke am 12. Dezember 1910: „Blau ist das männliche Prinzip, herb und geistig. Gelb das weibliche Prinzip, sanft, heiter und sinnlich. Rot die Materie, brutal und schwer und stets die Farbe, die von den anderen beiden bekämpft und überwunden werden muß! Mischst Du z. B. das ernste, geistige Blau mit Rot, dann steigerst Du das Blau bis zur unerträglichen Trauer, und das versöhnende Gelb, die Komplementärfarbe zu Violett, wird unerläßlich. […] Mischst Du Rot und Gelb zu Orange, so gibst Du dem passiven und weiblichen Gelb eine megärenhafte, sinnliche Gewalt, daß das kühle, geistige Blau wiederum unerläßlich wird, der Mann, und zwar stellt sich das Blau sofort und automatisch neben Orange, die Farben lieben sich. Blau und Orange, ein durchaus festlicher Klang. Mischst Du nun aber Blau und Gelb zu Grün, so weckst Du Rot, die Materie, die Erde, zum Leben.“[17] Kurz vor Weihnachten kehrte Kandinsky aus Russland zurück. Am Neujahrsabend traf Marc im Salon der Werefkin zum ersten Mal auf Kandinsky, wo er zusammen mit Helmuth Macke eingeladen war. Auch in den ersten Monaten des Jahres 1911 orientierte sich Marc an den neuen Kollegen der N.K.V.M. Er bewunderte und analysierte deren Arbeiten. Deren Wissen und Fortschrittlichkeit reflektierend, sagte er einmal: „In Kunstsachen begreift man erst, wenn man dafür reif ist.“[18] Ein besonderer Höhepunkt dieses Reifeschubs war der Besuch eines Konzerts von Arnold Schönberg zusammen mit Werefkin, Jawlensky, Münter, Kandinsky und Helmuth Macke[19] am 2. Januar 1911.[20] Dieser löste eine Diskussion über den „Schmutz“[21] in der Malerei aus, ein künstlerisches Problem, das Werefkin bereits 1907 gelöst- und in ihren Gemälden umgesetzt hatte.[22] Nur acht Tage später legte Kandinsky den Vorsitz der N.K.V.M. nieder[23], Nachfolger wurde Erbslöh.[24]

Städtische Galerie im Lenbachhaus München

Der Besuch von Werefkin, Jawlensky und Erbslöh bei Marc in seinem Atelier im verschneiten Sindelsdorf[25] am „Freitag“[26] den 3. Februar 1911[27], kann als Kulminationspunkt der Phase seiner Weiterbildung bei den Künstlern der N.K.V.M. betrachtet werden. Marc stellte damals seine Arbeiten und die seiner Freundin Maria Franck vor. An jenem Tage noch lernte er von Jawlensky Nützliches und schrieb diesbezüglich an Maria am 5. Februar 1911, dass sein "Urteil für mich ebenso lehrreich war, wie es für Dich sein wird. Du mußt Deine Komposition nicht von 'Gegenständen' herleiten, sondern von Farben, Flecken, festen Formen und Linien und aus denen das Gegenständliche herausentwickeln, das ist der ganze Witz.“[28] Von Jawlenskys Erklärungen beeindruckt, empfand er sie als „lehrreich“[29] und fügte, was malerische Maßnahmen anbetraf, die beachtenswerte Aussage hinzu: „Heute sieht’s in meinem Kopf auch klarer aus.“[30] Tags darauf konnte Marc seiner Maria vermelden: „Heute kam zum Frühstück ein Telegramm der Vereinigung, das mich ‚einstimmig zum Mitglied und 3. Vorsitzenden’ wählt! Nun ist’s geschehen und ich freue mich ... die Eigenbrötelei hab ich satt; nun geht’s gemeinsam.“[31] Besonders eng entwickelte sich Marcs Bindung an Jawlensky, den seine „neuen Sachen begeisterten“[32] und von dem er meinte, er werde in Jawlensky vielleicht seinen „tiefsten Freund haben.“[33] Erst als es in der N.K.V.M. merklich zu kriseln begann, scheint Marc allmählich zu den meisten Künstlern der N.K.V.M. auf Distanz gegangen zu sein und sich zusehends Kandinsky zugewendet zu haben. Im Juli entwickelte Kandinsky den Plan zu einer „Art Almanach“, der anfangs noch die „Kette“ genannt werden sollte.[34] - Am 6. August berichtete Kandinsky seiner Geliebten Münter, dass er bereits „lauter Skizzen zum Jüngsten Gericht"[35] angefertigt habe. Beim "Jüngsten Gericht" handelt es sich um jenes Gemälde, das mit dem harmlosen Untertitel „Komposition V“ im Dezember ihm, Münter und Marc den vorgeschobenen Grund zur Trennung von der N.K.V.M. abgeben sollte. Prompt sah Marc in der N.K.V.M. auch eine „schauderhafte Auseinandersetzung […] Spaltung und Austritt voraus.“[36] Am 28. Oktober hatten Kandinsky und Marc bereits den Begriff Der Blauer Reiter geprägt[37] und verstanden sich als dessen Redakteure. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie auch schon heimliche Vorbereitungen zu dessen ersten Ausstellung „im Dezember“[38] getroffen. Am 17. November war Kandinskys über 4 Quadratmeter großes Gemälde, „Das Jüngste Gericht/Komposition V“ fertig.[39] Am 2. Dezember trat die Jury der N.K.V.M. zusammen.[40] Erwartungsgemäß lehnte die Mehrheit Kandinskys Bild satzungsgemäß ab. Werefkin war die einzige, die sich für sein Gemälde einsetzte und für seine Kunst kämpfte, als ginge es um Sein oder Nichtsein der Kunst. Sie hielt „eine wirklich wunderbare geistvolle Rede, die schließt mit einem emphatischen Händedruck mit Kandinsky, dem sie gratuliert zu einem solchen wundervollen Werk.“[41] Zusammen mit Münter und Marc verließ Kandinsky die N.K.V.M. vorgebend beleidigt worden zu sein und realisierte die von langer Hand vorbereitete erste Ausstellung der Redaktion Der Blaue Reiter. Werefkin und Jawlensky und die anderen Kollegen des Vereins haben nie erfahren, dass sie getäuscht worden waren. Erst mehr als zwanzig Jahre später, verriet Kandinsky erstmals sein und Marcs unfaires Spiel: „Da wir beide den ‚Krach’ schon früher witterten, hatten wir eine andre Ausstellung vorbereitet.“[42] Noch deutlicher wurde er am 22. November 1938 in einem Schreiben an Galka Scheyer (1889-1945), die die Belange der Blaue Vier in Amerika vertrat: „Die N.K.V.M. wurde 1908 gegründet. Ende 1911 trat ich aus. Sofort darauf veranstaltete ich mit Hilfe von Franz Marc eine Ausstellung der Redaktion des B.R. [Blaue Reiter] bei Thannhauser. Unsre Säle lagen dicht an den Räumen der Ausstellung der N.K.V.M. Es war eine Sensation. Da ich rechtzeitig den ‚Krach’ voraussah, hatte ich ein reiches Ausstellungsmaterial für den B.R. vorbereitet. So fanden die beiden Ausstellungen gleichzeitig statt. Auf den Tischen der Thannhauser-Galerie lagen die ersten Exemplare des ‚Geistigen in der Kunst’. ‚Die Rache war süß’!“[43] Auf acht Teilnehmer zusammengeschrumpft, eröffnete die N.K.V.M. ihre dritte Ausstellung zusammen mit der ersten der Redaktion des Blauen Reiters am 18. Dezember[44] unter dem gleichen Dach in der Modernen Galerie Thannhauser.

Wichtige Werke wie die Gemälde Blaues Pferd I und Blaues Pferd II entstanden 1911, in denen das Blau zu einer „durchgeistigten Erhöhung“, einer „transzendenten Durchsichtigkeit“ der Dinge führt. Ebenso im Aquarell Zwei blaue Fohlen: Diesen Bildern ist in ihrer Reduktion, in ihrer Grazilität und glasartigen Durchsichtigkeit etwas unwirklich-jenseitiges, allgemein-wesenhaftes zueigen. Im Gegensatz verwirklichte Marc seine Vorstellung von Gelb als weibliche, heitere und sanfte Farbe eindrücklich in der Gelben Kuh, deren allgemeine Wesensmerkmale – etwa die Schwere und Kraft – er mit den neugewonnenen Mitteln ohne Bezug auf eine bestimmte Rasse oder Einzeltier herauszuarbeiten vermochte. Ab 1912 beschränkte sich der Künstler zunehmend auf Tiermotive als Träger seiner in weiteren immer weiter ausgearbeiteten philosophisch-weltanschaulichen und religiösen Gedanken.

Werke

Pinakothek der Moderne München

Kunstmuseum Basel

Kunstmuseum Basel

- 1905: Der tote Spatz, Öl auf Holz, 13 × 16,5 cm

- 1905: Kleine Pferdestudie II, Öl auf Pappe, 27 × 31 cm

- 1906: Zwei Frauen am Berg

- 1906: Sitzende Bäuerin mit Huhn im Schoß, Farbige Kreide, Schlossmuseum Murnau

- 1907: Frau im Wind am Meer, Öl auf Pappe, 26 × 16 cm

- 1908: Lärchenbäumchen, Öl auf Leinwand, 100 × 71 cm

- 1908: Springender Hund, Öl auf Leinwand, 67 × 54 cm

- 1909: Kleines Pferdebild, Öl auf Leinwand, 16 × 25 cm

- 1909: Rehe in der Dämmerung, Öl auf Leinwand, 100 × 70 cm

- 1909/10: Katzen auf rotem Tuch, Öl auf Leinwand, 50,5 × 50,5 cm

- 1910: Grasende Pferde, Öl auf Leinwand, 94 × 64 cm

- 1910: Akt mit Katze, Öl auf Leinwand, 86,5 × 80 cm

- 1910: Weidende Pferde I, Öl auf Leinwand, doubliert, 64 × 94 cm

- 1911: Kleine blaue Pferde , Staatsgalerie, Stuttgart, Öl auf Leinwand, 104 × 66 cm

- 1911: Der Stier, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Öl auf Leinwand, 135 × 101 cm

- 1911: Blaues Pferd I, Öl auf Leinwand, 112,5 x 84,5 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München,

- 1911: Liegender Hund im Schnee, Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main, Öl auf Leinwand, 62,5 × 105 cm

- 1911: Die großen blauen Pferde, Walker Art Center, Minneapolis / Minnesota, Öl auf Leinwand, 181 × 105 cm

- 1911: Fuchs, Von der Heydt-Museum, Wuppertal

- 1911: Rehe im Schnee, Niedersächsische Landesgalerie, Hannover

- 1911: Rote Pferde, Öl auf Leinwand, 182 × 121 cm

- 1911: Gelbe Kuh, Öl auf Leinwand, 189,2 × 140,5 cm, Stiftung Moritzburg Kunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt, Halle (Saale)

- 1911/12: Zwei Pferde, Tempera auf Papier, 21 × 14 cm

- 1912: Kleine gelbe Pferde, Staatsgalerie, Stuttgart, Öl auf Leinwand, 104 × 66 cm

- 1912: Tiger, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, Öl auf Leinwand, 111 × 111 cm

- 1912: Zwei Katzen, blau und gelb, Öl auf Leinwand, 74 × 98 cm (Kunstmuseum Basel)

- 1912: Im Regen, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München

- 1912: Rote Rehe

- 1912: Rote Rehe II, Franz Marc Museum, Kochel am See, Öl auf Leinwand, 100 × 70 cm

- 1912: Schweine, Öl auf Leinwand, 83 × 58 cm

- 1912: Affe, Öl auf Leinwand, 100 × 70 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München

- 1912: Reh im Klostergarten, Öl auf Leinwand, 101 × 75 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München

- 1912: Rotes und blaues Pferd, Tempera auf Papier, 43 × 26 cm

- 1912: Das blaue Pferdchen, Saarlandmuseum, Saarbrücken, Öl auf Leinwand, 58 × 73 cm

- 1913: Tierschicksale, Kunstmuseum Basel, Öl auf Leinwand, 195 × 263,5 cm

- 1913: Füchse, Kunstmuseum Düsseldorf

- 1913: Kleine Komposition III, Hagen, Karl-Osthaus-Museum

- 1913: Der Mandrill, Staatsgalerie moderner Kunst, München

- 1913: Gemälde mit Rindern, Öl auf Leinwand, 130 × 92 cm

- 1913: Langes gelbes Pferd, Öl auf Leinwand, 80 × 60 cm

- 1913: Schlafendes Pferd, Wasserfarbe und Tinte auf Papier, 46 × 40 cm

- 1913: Rehe im Wald I, Öl auf Leinwand, 104 × 100 cm

- 1913: Der Turm der blauen Pferde, Öl auf Leinwand, seit Kriegsende 1945 verschollen, gilt als Marcs wichtigstes Werk

- 1913: Wald mit Eichhörnchen, Öl auf Leinwand, 109,5 × 100 cm

- 1913: Die blauen Fohlen, Kunsthalle in Emden, Emden, Öl auf Leinwand, 55,7 × 38,5 cm

- 1913/14: Rehe im Wald II, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe

- 1914: Landschaft mit Haus, Hund und Rind, Privatbesitz

- 1914: Tirol, Staatsgalerie moderner Kunst, München

- 1914: Kämpfende Formen, Staatsgalerie moderner Kunst, München, Öl auf Leinwand, 131 × 91 cm

- 1914: Spielende Formen, Öl auf Leinwand, 56,5 × 170 cm

- 1914: Zerbrochene Formen, Öl auf Leinwand, 112 × 84,5 cm

- 1914: Kleine Komposition IV, Franz Marc Museum, Kochel (am See)

- 1913/14: Komposition III, Karl-Ernst-Osthaus-Museum, Hagen

- 1914: Das Schaf/Das Lamm, Öl auf Leinwand, 40 × 59 cm

Rezeption

Schon im Jahr 1916 wurde in München die Franz Marc-Gedächtnis-Ausstellung gezeigt, die bisher umfangreichste Retrospektive seiner Werke. Seine Frau Maria Marc war die Nachlassverwalterin, die 1920 auch zahlreiche Briefe des Künstlers veröffentlichte. 1936/37 diffamierten die Nationalsozialisten Franz Marc als „entarteten Künstler“ und beschlagnahmten 130 seiner Werke aus deutschen Museen.

Seine in der Ausstellung „Entartete Kunst“ gezeigten Werke wurden Ende 1937 wieder abgehängt, weil der Deutsche Offiziersbund dagegen protestierte. Ein Teil seiner Werke wurde in der Folge vernichtet, andere ins Ausland verkauft. Verschollen ist unter anderem das Werk „Turm der blauen Pferde“, zuletzt ausgestellt in einem exponierten Raum der NS-Ordensburg Sonthofen.

Einige seiner Werke wurden auf der documenta 1 (1955), der documenta II (1959) und der documenta III im Jahr 1964 in Kassel gezeigt.

Eine Gesamtschau des malerischen und graphischen Werks von Franz Marc wurde am 17. September 2005 im Münchner Lenbachhaus und im zugehörigen Kunstbau eröffnet. Sie erreichte bis zum 8. Januar 2006 mit rund 300.000 Besuchern einen Besucherrekord.

Nachlass

Der schriftliche Nachlass Franz Marcs wurde 1973 vom Deutschen Kunstarchiv (ehemals: Archiv für Bildende Kunst) im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg käuflich erworben. Der Nachlass umfasst auch einige Zeichnungen und Aquarelle.

Literatur

- Alois Jacob Schardt: Franz Marc. Berlin 1936

- Rudolf Probst: Franz Marc. München 1948

- Klaus Lankheit: Franz Marc. Berlin 1950

- Klaus Lankheit (Hrsg.): Franz Marc im Urteil seiner Zeit, Texte und Perspektiven. Köln 1960

- Wolfgang Macke (Hrsg.): August Macke/Franz Marc, Briefwechsel. Köln 1964

- Franz Marc: das Skizzenbuch aus dem Felde - das graphische Werk. Hrsgg. anlässlich der Ausstellung im Kunstmuseum Bern 8. April -15. Mai 1967. Kunstmuseum Bern 1967.

- Rosel Gollek, Der Blaue Reiter im Lenbachhaus München, Katalg der Sammlung in der Städtischen Galerie, München 1974

- Klaus Lankheit: Franz Marc, Sein Leben und seine Kunst. Köln 1976

- Klaus Lankheit (Hrsg.): Franz Marc: Schriften. DuMont, Köln 1978, ISBN 3-7701-1088-9

- Frederick Spencer Levine: The apocalyptic vision: The art of Franz Marc as German expressionism. Harper & Row, New York 1979, ISBN 0-06-435275-7

- Günter Meißner (Hrsg.): Franz Marc, Briefe, Schriften und Aufzeichnungen. Leipzig und Weimar 1980

- Wassily Kandinsky, Franz Marc, Briefwechsel: Mit Briefen von und an Gabriele Münter und Maria Marc. Hrsg. von Klaus Lankheit. Piper, München 1983, ISBN 3-492-02847-0

- Klaus Lankheit: Der Blaue Reiter, Herausgegeben von Wassily Kandinsky und Franz Marc, Dokumentarische Neuausgabe. München/Zürich 1984

- Klaus Lankheit: Führer durch das Franz-Marc-Museum, Kochel am See. München 1987

- Peter-Klaus Schuster: Franz Marc, Else Lasker-Schüler, Der Blaue Reiter präsentiert Eurer Hoheit sein Blaues Pferd, Karten und Briefe. München 1987

- Claus Pese: Franz Marc: Leben und Werk. Belser, Stuttgar/Zürich 1989, ISBN 3-7630-1968-5

- Klaus Lankheit: Franz Marc im Urteil seiner Zeit. Piper, München 1989, ISBN 3-492-10986-1

- Magdalena M. Moeller: Franz Marc: Zeichnungen und Aquarelle. 2. Aufl. Hatje, Stuttgart 1989, ISBN 3-7757-0278-4

- Susanna Partsch Marc. Taschen Verlag, Köln 1993, ISBN 3-8228-0441-X

- Annegret Hoberg: Maria Marc, Leben und Werk 1876-1955. Ausst. Kat.: Städt. Galerie im Lenbachhaus, München 1995

- Sigrid Gräfin von Strachwitz: Franz Marc und Friedrich Nietzsche: Zur Nietzsche-Rezeption in der bildenden Kunst. Dissertation, Bonn 1997.

- Else Lasker-Schüler, Franz Marc: Mein lieber, wundervoller blauer Reiter: Privater Briefwechsel. Hrsg. von Ulrike Marquardt. Artemis & Winkler, Düsseldorf 1998, ISBN 3-538-06820-8

- Annegret Hoberg, Titia Hoffmeister, Karl-Heinz Meißner, Anthologie, in Ausst. Kat.: Der Blaue Reiter und das Neue Bild, Von der >Neuen Künstlervereinigung München< zum >Blauen Reiter<, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 1999

- Annegret Hoberg: Franz und Maria Marc. Prestel, München 2004, ISBN 3-7913-3184-1

- Annegret Hoberg und Isabelle Jansen: Franz Marc: Werkverzeichnis. Bd. I, Gemälde. Beck, München 2004, ISBN 3-406-51142-2

- Annegret Hoberg und Isabelle Jansen: Franz Marc, Werkverzeichnis, Bd. II, Aquarelle, Gouachen, Zeichnungen, Postkarten, Hinterglasmalerei, Kunstgewerbe, Plastik. München 2004

- Kirsten Jüngling und Brigitte Roßbeck: Franz und Maria Marc. Die Biographie des Künstlerpaares. List Taschenbuchausgabe, Berlin 2005, 2. Auflage, ISBN 3-548-60429-3

- Cathrin Klingsöhr-Leroy: Zwischen den Zeilen – Dokumente zu Franz Marc. Hatje, Ostfildern, 2005, ISBN 3-7757-1595-9

- Annegret Hoberg und Helmut Friedel (Hrsg.): Franz Marc: Die Retrospektive. Prestel, München 2005, ISBN 3-7913-3497-2

- Isgard Kracht: Franz Marc - „entartet“, aber deutsch: Kunstberichte unterm Hakenkreuz II. Hrsgg. von Walter Vitt., Steinmeier, Nördlingen 2005, ISBN 3-936363-32-3

- Franz Marc: Werke und Schriften. Berlin, Directmedia Publishing, 2007, ISBN 3-89853-555-X (CD)

- Max Klüver: Die Adolf-Hitler-Schulen, Beltheim 2007, ISBN 978-3-937820-04-3, korrekte ISBN 978-3-937820-04-0

Einzelnachweise

- ↑ Leutnant der Landwehr der Feldartillerie, Ersatz-Feldartillerie-Regiment, leichte Munitionskolonne I; Verlustliste des K.B. Kriegsministeriums, Nr. 257 vom 22. März 1916, S. 10275

- ↑ Bernd Fäthke, Werefkin und Jawlensky mit Sohn Andreas in der „Murnauer Zeit“, in Ausst. Kat.: 1908-2008, Vor 100 Jahren, Kandinsky, Münter, Jawlensky, Werefkin in Murnau, Murnau 2008, S. 55 ff

- ↑ Rosel Gollek: Franz Marc, Daten und Dokumente zur Biographie. In: Ausst. Kat.: Franz Marc 1880 1916., Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 1980, S. 26

- ↑ „Hoberg/Hoffmeister/ Meißner: Anthologie . 1999, S. 37.“

- ↑ „Gollek: Der Blaue Reiter im Lenbachhaus München. 1974, S. 268-269.“

- ↑ „Hoberg/Hoffmeister/ Meißner: Anthologie . 1999, S. 36.“

- ↑ „Hoberg/Hoffmeister/ Meißner: Anthologie . 1999, S. 37.“

- ↑ „Macke: August Macke/Franz Marc, Briefwechsel . 1964, S. 18.“ An August Macke schrieb Marc: „Ich bin jetzt in eifriger Korrespondenz mit Erbslöh.“

- ↑ „Hoberg: Maria Marc, Leben und Werk 1876-1955. 1995, S. 49.“

- ↑ „Macke: August Macke/Franz Marc, Briefwechsel . 1964, S. 42.“

- ↑ Elisabeth Erdmann-Macke, Erinnerungen an August Macke, Frankfurt 1987, S. 240

- ↑ „Macke: August Macke/Franz Marc, Briefwechsel . 1964, S. 23

- ↑ „Meißner: Franz Marc, Briefe, Schriften und Aufzeichnungen . 1980, S. 34.“

- ↑ „Meißner: Franz Marc, Briefe, Schriften und Aufzeichnungen . 1980, S. 34.“

- ↑ Alois Jacob Schardt, Franz Marc, Berlin 1936, S 73 f

- ↑ „Meißner: Franz Marc, Briefe, Schriften und Aufzeichnungen . 1980, S. 50.“

- ↑ „Meißner: Franz Marc, Briefe, Schriften und Aufzeichnungen . 1980, S. 35.“

- ↑ „Lankheit: Franz Marc, Sein Leben und seine Kunst . 1976, S. 57.“

- ↑ „Meißner: Franz Marc, Briefe, Schriften und Aufzeichnungen . 1980, S. 39.“

- ↑ Gisela Kleine, Gabriele Münter und Wassily Kandinsky, Biographie eines Paares, Frankfurt/M. 1990, S. 365

- ↑ Wassily Kandinsky, Über das Geistige in der Kunst, insbesondere in der Malerei, München 1912, (1. Auflage), S. (Die Erstauflage erschien Ende 1911 bei Piper in München mit Impressum 1912), S. 83 f

- ↑ Bernd Fäthke, Marianne Werefkin, München 2001, S. 99 ff

- ↑ Klaus Lankheit, Der Blaue Reiter Präzisierungen, in Ausst. Kat.: Kunstmuseum Bern 1986, S. 225

- ↑ Ausst. Kat.: Adolf Erbslöh, Gemälde 1903-1945, Von der Heydt-Museum, Wuppertal 1992, S. 118

- ↑ „Macke: August Macke/Franz Marc, Briefwechsel . 1964, S. 43.“

- ↑ Ausst. Kat.: Franz Marc 1880 - 1916, Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 1980, S. 33

- ↑ Der Besuch erfolgte nicht am „4. Februar 1911“, wie fälschlicherweise immer wieder behauptet wurde - Der Besuch fand am 3. Februar statt. Marc selbst sprach vom „Freitag“. Dieser war zur fraglichen Zeit jedoch der 3. Februar.

- ↑ „Meißner: Franz Marc, Briefe, Schriften und Aufzeichnungen . 1980, S. 46.“

- ↑ „Hoberg: Maria Marc, Leben und Werk 1876-1955. 1995, S. 54.“

- ↑ „Hoberg: Maria Marc, Leben und Werk 1876-1955. 1995, S. 54.“

- ↑ „Macke: August Macke/Franz Marc, Briefwechsel . 1964, S. 42.“

- ↑ „Macke: August Macke/Franz Marc, Briefwechsel . 1964, S. 45.“

- ↑ Ausst. Kat.: Franz Marc 1880-1916. Städtische Galerie im Lenbachhaus, München 1980, S. 118.

- ↑ „ Kandinsky: Wassily Kandinsky/Franz Marc, Briefwechsel . 1983, S. 41.“

- ↑ Annegret Hoberg, Wassily Kandinsky und Gabriele Münter in Murnau und Kochel 1902-1914, Briefe und Erinnerungen, München 1994, S. 123

- ↑ „Macke: August Macke/Franz Marc, Briefwechsel . 1964, S. 65.“

- ↑ Bernard Dorival, Bisher unveröffentlichter Briefwechsel von Robert Delaunay, in Ausst. Kat.: Robert Delaunay, Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 1976, S. 52

- ↑ „ Kandinsky: Wassily Kandinsky/Franz Marc, Briefwechsel . 1983, S. 71.“

- ↑ Magdalena M. Moeller, Der Blaue Reiter, Köln 1987, S. 80

- ↑ „ Kandinsky: Wassily Kandinsky/Franz Marc, Briefwechsel . 1983, S. 84 f.“

- ↑ „Macke: August Macke/Franz Marc, Briefwechsel . 1964, S. 84.“

- ↑ Wassily Kandinsky, Unsre Freundschaft. Erinnerungen an Franz Marc, in: Klaus Lankheit, Franz Marc im Urteil seiner Zeit, Texte und Perspektiven, Köln 1960, S. 48

- ↑ Wassily Kandinsky, Brief an Galka Scheyer, 22. November 1938. Privatarchiv für expressionistische Malerei, Wiesbaden

- ↑ „Gollek: Der Blaue Reiter im Lenbachhaus München. 1974, S. 11 f.“

Weblinks

- Vorlage:PND

- 48 Werke, Bilder und Gemälde von Franz Marc in sehr guter Qualität

- Werke von Franz Marc bei Zeno.org

- Biographie

- Franz-Marc-Museum

- Marc, Macke und Delaunay. Die Schönheit einer zerbrechenden Welt

- Franz Marcs Bilder als Vorlage für Bildbearbeitung und Verfremdung

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Marc, Franz |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Maler |

| GEBURTSDATUM | 8. Februar 1880 |

| GEBURTSORT | München, Deutschland |

| STERBEDATUM | 4. März 1916 |

| STERBEORT | bei Verdun, Frankreich |