Martin-Gropius-Bau

| Martin-Gropius-Bau | |

|---|---|

Ansicht von Nordwesten | |

| Daten | |

| Ort | Berlin-Kreuzberg |

| Architekt | Martin Gropius, Heino Schmieden |

| Bauherr | Magistrat von Berlin |

| Baustil | Neorenaissance |

| Baujahr | 1877–1881 |

| Koordinaten | 52° 30′ 23″ N, 13° 22′ 55″ O |

Der Martin-Gropius-Bau, kurz Gropius-Bau genannt (offizielle Schreibweise der Veranstalter: Gropius Bau), ist ein Ausstellungshaus im Berliner Ortsteil Kreuzberg, das große temporäre Ausstellungen beherbergt. Das Gebäude in der Niederkirchnerstraße 7 steht unmittelbar an der Grenze zum Ortsteil Mitte und befand sich bis 1990 direkt an der Berliner Mauer auf West-Berliner Seite.

Der nach seinem Architekten Martin Gropius benannte Bau gehört zu den bedeutendsten Museumsbauten Deutschlands aus dem 19. Jahrhundert. Er wurde 1881 eröffnet und beherbergte ursprünglich das Kunstgewerbemuseum Berlin. Seit 2001 betreiben die Berliner Festspiele den Gropius-Bau im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Verantwortlich für die Ausstellungen sind die jeweiligen Veranstalter.

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Errichtet wurde der Bau 1877–1881 nach Plänen und unter Leitung der Architekten Martin Gropius (einem Großonkel des Bauhaus-Gründers Walter Gropius) und Heino Schmieden im Stil der italienischen Renaissance. Von den im engen inhaltlichen und örtlichen Zusammenhang entstandenen weiteren Museen wie dem Museum für Völkerkunde, die auch als Museumsquartier bezeichnet wurden, blieb es alleine erhalten.[1]

Die Initiative zum Bau ging von dem 1867 gegründeten Verein Deutsches Gewerbemuseum aus, in dem auch Gropius Mitglied war. Konzipiert als Kunstgewerbemuseum mit Bibliothek und angeschlossener Unterrichtsanstalt, beherbergte das Gebäude ab 1922 das Museum für Vor- und Frühgeschichte sowie die Ostasiatische Kunstsammlung und in einem östlich daneben errichteten Bauwerk eine Kunstgewerbeschule. Hier konnten junge Menschen das Schnitzen oder Schreinern erlernen.[2]

Bei einem alliierten Luftangriff des Berliner Stadtzentrums im Zweiten Weltkrieg erlitt der Museumsbau 1945 starke Zerstörungen,[3] ein Abriss der Ruine nach Kriegsende schien unvermeidbar. Die Intervention von Walter Gropius stoppte das Vorhaben und führte schließlich dazu, dass das Gebäude 1966 unter Denkmalschutz gestellt wurde und den Namen seines Hauptarchitekten erhielt.[1]

Der Wiederaufbau begann 1978 unter Leitung des Architekten Winnetou Kampmann und seiner Ehefrau Ute Weström. Da die Berliner Mauer direkt vor dem Hauptportal verlief, wurde der Zugang auf die südliche Rückseite verlegt. Außerdem bauten sie im zweiten Obergeschoss Galerien ein.[4][5] Noch während der Bauarbeiten wurde das Haus 1981 mit einer Schinkel-Ausstellung neu eingeweiht.

Umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten mit Bundesmitteln erfolgten nach dem Mauerfall und nach der deutschen Wiedervereinigung, zwischen 1998 und 2000. Dabei wurde die ursprüngliche Eingangssituation auf der Nordseite wiederhergestellt. Außerdem erhielt das Gebäude eine zeitgemäße Klimatisierung der Ausstellungsräume im Erd- und 1. Obergeschoss. Die Planung des Umbaus lag in den Händen der Architektengemeinschaft Hilmer & Sattler und Albrecht sowie Volkhausen und Lubkoll.

Im Jahr 1999 wurde das Haus mit einer Ausstellung zur 50-jährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wiedereröffnet.

Zwischen 2010 und 2012 wurden im Zuge des Konjunkturpaketes II des Bundes notwendige Sanierungen und Modernisierungen ermöglicht. Zu den Arbeiten gehörten unter anderem die Klimatisierung der Ausstellungsräume im zweiten Obergeschoss, die Sanierung der Fassade, der Einbau eines weiteren Personenaufzuges zur verbesserten barrierefreien Zugänglichkeit aller Etagen und die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten wurden vom Berliner Architekturbüro Pitz & Hoh geplant und in der Ausführung begleitet.[6]

Mit ihrem Antritt im Februar 2018 ließ die damalige Direktorin in Absprache mit den Kulturverantwortlichen im Lichthof an allen vertikalen Glasflächen die Sonnenschutzfolien entfernen, sodass nun wieder viel Tageslicht hineingelangt. Rechts des Eingangsbereiches wurde im ehemaligen Lehrsaal und jetzigem Ausstellungsraum nach der Idee der Direktorin das neue Projekt Artists in Residence präsentiert. Hier praktizierten im jährlichen Wechsel eingeladene internationale Kunstschaffende vor Ort.

Die Buchhandlung wurde umgebaut und das Restaurant durch eine neue Betreiberin modern gestaltet. Dort hatte die Berliner Firma Infarm in Kooperation mit der Betreiberin Aufzuchtsschränke installiert, in denen vor den Augen der Gäste verschiedene Kräuter und Gemüsesorten wuchsen und vor Ort gleich weiterverarbeitet wurden. Diese Schränke sind aber inzwischen wieder abgebaut, da die Firma Infarm den Geschäftsbetrieb in Berlin eingestellt hat. Das Restaurant-Interieur ist in schwarz und weiß zurückhaltend gestaltet.

Der Lichthof ist seit 2018 für alle Interessierten auch ohne Ausstellungsbesuch zugänglich.[7]

Architektur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

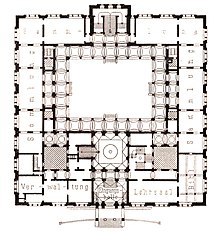

Das palastähnliche viergeschossige Bauwerk weist einen fast quadratischen Grundriss auf. Sein Baukörper bildet einen Kubus, in dessen Mitte der Lichthof mit Seitenlängen von rund 40 m × 30 m und einer Höhe von etwa 26 m liegt.[8] Spätere Einschätzungen von Baufachleuten sehen in der strengen kubische Form des Baukörpers, dem dreizonigen Fassadenaufbau und der Ausformung der Fenster starke Einflüsse Schinkelscher Bauweisen, insbesondere das Vorbild der Bauakademie, sowie Ideen von Gottfried Semper. Architektur, Bauplastik und Malerei bilden ein Gesamtkunstwerk das auf die ursprüngliche Gebäudenutzung verweist. Der Architekturhistoriker Manfred Klinkott schätzte den Museumsbau wie folgt ein: „Das Ausstellungsgebäude selbst war als ein architektonisches Vorbild gedacht, das durch die Anwendung verschiedenartiger Herstellungsverfahren viele handwerkliche Zweige erfassen und in einer großartigen Komposition miteinander vereinen sollte.“[9]

Die Nord- und die Südseite des Hauses – jeweils parallel zur (damaligen) Prinz-Albrecht-Straße angeordnet – sind in sieben Gebäudeachsen gegliedert, die Ost- und Westfassaden zeigen symmetrisch angelegte acht Achsen. Die Schauseite ist die Nordfassade, in der das übergiebelte Portal über eine breite Zugangstreppe mit Unterfahrt das Zentrum bildet. Diese Fassade weist auch besonders reichhaltigen plastischen Bauschmuck aus Sandstein und Terrakotta auf. Die Südseite ist dagegen kaum mit Schmuck versehen, hat aber ein risalitartiges Treppenhaus.[5]

Der Sockel des Erdgeschosses ist mit belgischem Granit verkleidet. Die Obergeschosse sind mit hell- und dunkelroten Klinkern verblendet. Die vierte Etage ist ein Mezzaningeschoss, dessen Fensterzwischenräume mit goldenen Mosaiken und den Wappen deutscher Länder geschmückt sind. Das Flachdach wird mit einem weit vorkragenden Terrakotta-Kranzgesims abgeschlossen.

Großformatige dreiteilige Fenster in den Ausstellungsetagen mit darüber platzierten flachen Dreiecksgiebeln prägen den Charakter des Ausstellungsgebäudes.

Die bildhauerischen Arbeiten stammen von Ludwig Brunow, Otto Geyer, Emil Hundrieser, Otto Lessing (Wappen und Friese), Rudolf Siemering und Louis Sussmann-Hellborn. Für die Ausschmückung des Mezzaningeschosses lieferten zudem Ernst Ewald und Friedrich Geselschap Entwürfe.[5]

- Gebäudeansichten

-

Detail der Fassade, Gebäudeecke

-

Fassadendetails im Eingangsbereich

-

Fassadendetail, Schmuckrelief Glasbläser

-

Lichthof, Detail 2

Die Anordnung im Gebäudeinneren mit Vestibül, Lichthof und dem hinteren zentralen Treppenhaus soll sich nach Meinung von Experten am Wiener Museum für Kunst und Industrie orientieren, das 1867–1871 von Heinrich von Ferstel geplant worden war.

Auch hier überraschen zahlreiche Schmuckelemente die Besucher, an deren Herstellung die oben genannten Künstler ebenfalls beteiligt waren.[5] Die Ausstellungsräume weisen leicht zu reinigende Terrazzoböden auf oder sind mit farbigen Fliesen und teppichartigen Mosaikmustern belegt.[7]

Regelmäßig werden architekturhistorische Führungen im Haus angeboten.

Leitung und Programmbeirat

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Von Februar 2018 bis September 2022 war die Kunsthistorikerin Stephanie Rosenthal Direktorin des Ausstellungshauses. Ihr langjähriger Vorgänger im Amt war Gereon Sievernich. Am 30. März 2023 wurde Jenny Schlenzka als neue Direktorin berufen. Sie tritt ihren Dienst im September 2023 an.[10]

Die Leiter von sieben Institutionen beraten das Programm:[11]

- Berliner Festspiele in der KBB GmbH

- Bundeszentrale für politische Bildung

- Stiftung Deutsches Historisches Museum, Berlin

- Stiftung Haus der Geschichte, Bonn

- Haus der Kulturen der Welt in der KBB GmbH

- Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn

- Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Ausstellungen (Auswahl)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]19. und 20. Jahrhundert

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1881: Deutsche Erstausstellung des Schatz des Priamos (1881–1885)

- 1884: Der Wettbewerb zur Berliner Museumsinsel

Das Museum für Ostasiatische Kunst wurde am 9. Oktober 1923 im Haus eröffnet.

- 1929: Film und Foto, eine Wanderausstellung des Deutschen Werkbunds über die Fotografie des Neuen Sehens und der Neuen Sachlichkeit

Das ehemalige Kunstgewerbemuseum wurde 1981 nach dreijährigem Wiederaufbau als Martin-Gropius-Bau wieder eröffnet.

- 1981: Karl Friedrich Schinkel – Werke und Wirkung. (Erste Ausstellung nach dem Wiederaufbau des Gebäudes.)

- 1981: Preußen – Versuch einer Bilanz

- 1982: Zeitgeist. Eine Ausstellung des Zeitgeist e. V.

- 1984: Schauen zur Internationalen Bauausstellung

- 1987: Ausstellung zur 750-Jahr-Feier Berlins

- 1988/1989: Stationen der Moderne. Die bedeutendsten Kunstausstellungen des 20. Jahrhunderts in Deutschland

- 1993: Amerikanische Kunst des 20. Jahrhunderts

- 1997/1998: Deutschlandbilder – Kunst aus einem geteilten Land

- 1999: Wiedereröffnungsausstellung

- 2000: Codex Leicester – vom 30. Januar bis 12. März 2000,[12] gemeinsam mit dem 96 Zeichnungen umfassenden Zyklus Zeichnungen zu den beiden 1965 wiederentdeckten Skizzenbüchern Codices Madrid von Leonardo da Vinci von Joseph Beuys (1921–1986). Bill Gates bezahlte 1994 bei einer Auktion 30,8 Millionen US-Dollar für das Manuskript und machte es zum teuersten aller Zeiten.

21. Jahrhundert

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2001: Christo and Jeanne-Claude – Early Works und Verhüllter Reichstag

- 2002/2003: Menschen – Zeiten – Räume. Archäologie in Deutschland

- 2003/2004: Berlin – Moskau / Moskau – Berlin

- 2005/2006 Rundlederwelten, im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2006.

- 2006: Ägyptens versunkene Schätze, in Ausstellung vom 13. Mai bis 4. September kamen 450.000 Besucher[13]

- 2008: Macht und Freundschaft. Berlin – St. Petersburg 1800–1860, mit Präsentation zweier bronzener Rossebändiger von Peter Clodt von Jürgensburg im Lichthof

- 2009: Sechzig Jahre. Sechzig Werke. Kunst aus der Bundesrepublik Deutschland.

- 2009/2010: Harald Schmitt – Sekunden, die Geschichte wurden. Fotografien vom Ende des Staatssozialismus

- bis Juni 2010: Schätze des Aga Khan Museum

- 2010: Olafur Eliasson – Innen Stadt Außen

- 2010: Frida Kahlo – Retrospektive

- 2010: Teotihuacán – Mexikos geheimnisvolle Pyramidenstadt

- 2011: Polen – Deutschland. Tür an Tür. 1000 Jahre Kunst und Geschichte

- 2012: The Lost Album, Ausstellung mit Fotografien des Filmschauspielers Dennis Hopper

- 2013: Anish Kapoor. Kapoor in Berlin

- 2013/2014: Barbara Klemm – Fotografien 1968–2013

- 2014: Ai Weiwei

- 2014: David Bowie

- 2014/2015: Die Wikinger

- 2015: Tanz der Ahnen – Kunst vom Sepik in Papua-Neuguinea. Katalog.

- 2015/2016: Germaine Krull – Fotografien[14]

- 2016: 10 Jahre Villa Massimo

- 2016: Günter Brus – Störungszonen. Katalog.

- 2016: Kunst der Vorzeit – Felszeichnungen aus der Sammlung Frobenius. Katalog.

- 2016: Lee Miller – Fotografien.[15] Katalog.

- 2016: Die Maya – Sprache der Schönheit

- 2016: Gegenstimmen. Kunst in der DDR 1976–1989 (Kuratoren: Eugen Blume und Christoph Tannert)

- 2016/2017: Pina Bausch und das Tanztheater

- 2017: Der Luthereffekt (eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums Berlin). Katalog.

- 2017: Juergen Teller. Enjoy Your Life! (eine Ausstellung der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn), Kuratorin Susanne Kleine.

- 2017: Franz Kafka. Der ganze Prozess

- 2017: Lucian Freud „Closer“

- 2017/2018: Wenzel Hablik. Expressionistische Utopien. Katalog.

- 2017/2018: Juden, Christen und Muslime. Im Dialog der Wissenschaften. Katalog.

- 2018/2019: Bewegte Zeiten. Archäologie in Deutschland

- 2018/2019: Bestandsaufnahme Gurlitt – ein Kunsthändler im Nationalsozialismus

- 2019: And Berlin Will Always Need You. Kunst, Handwerk und Konzept Made in Berlin

- 2019: Garten der irdischen Freuden. Katalog.

- 2019: Durch Mauern gehen. Katalog.

- 2021: Yayoi Kusama: Eine Retrospektive[16]

- 2021/22: Thea Djordjadze: all building as making, kuratiert von Julienne Lorz

- 2022: Louise Bourgeois. The Woven Child, Kuratoren Ralph Rugoff und Julienne Lorz

- 2024: Nancy Holt. Circles of Light. Experimente mit Sound, Bild und Objekten 1966–1986

Siehe auch

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin

- Martin-Gropius-Bau (Koblenz), im Grundriss sehr ähnlich, jedoch nur eine Achse

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Das Kunstgewerbe-Museum in Berlin. In: Centralblatt der Bauverwaltung. Nr. 40, 1882, S. 363–364 (zlb.de).

- Büttner: Der Erweiterungsbau des Königlichen Kunstgewerbemuseums in Berlin. In: Zeitschrift für Bauwesen. Nr. 10, 1908, Sp. 509–528 (zlb.de – Atlas: Tafeln 58–61).

- Winnetou Kampmann, Ute Weström: Martin Gropius Bau. Die Geschichte seiner Wiederherstellung. Prestel, München 1999, ISBN 3-7913-2061-0.

- Senator für Bau- und Wohnungswesen (Hrsg.): Der Martin-Gropius-Bau. Berlin 1988 (= Berlin baut, 5.).

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Gropius Bau. berlinerfestspiele.de

- Gropius Bau. Museumsportal Berlin.

- Eintrag 09031246 in der Berliner Landesdenkmalliste

- Video zur Ausstellung von Olafur Eliasson, 2010. art-in-berlin.de (5:47 Min.)

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ a b Baudenkmal eh. Kunstgewerbe-Museum mit Unterrichtsanstalt und Bibliothek

- ↑ Prinz-Albrecht-Straße 7 > Museum für Vor- und Frühgeschichte, Ostasiatische Kunstsammlung, Staatliche Kunstbibliothek. In: Berliner Adreßbuch, 1940, IV, S. 693 (Im Haus wohnten ein Hausinspektor, der Museumsaufseher und ein Maschinenmeister).

- ↑ Gropius Bau. Berliner Festspiele, abgerufen am 6. Juli 2022.

- ↑ Zum Tode des Berliner Architekten Winnetou Kampmann – Stadtplaner und Kunstförderer. In: Berliner Zeitung, 24. Februar 2001.

- ↑ a b c d Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Berlin. Deutscher Kunstverlag, 2006, ISBN 3-422-03111-1, S. 303–305.

- ↑ Martin-Gropius-Bau. In: museum-der-1000-orte.de. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, abgerufen am 21. September 2021.

- ↑ a b Mechthild Henneke: „Der Lichthof ist endlich ein Lichthof“. In: Berliner Zeitung, 25. März 2019. S. 16. (Printausgabe)

- ↑ Das Kunstgewerbe-Museum. In: Berlin und seine Bauten, 1896, S. 223–227; zlb.de

- ↑ Zitiert in der Berliner Denkmaldatenbank.

- ↑ Berliner Festspiele berufen neue Direktorin für den Gropius Bau: Jenny Schlenzka übernimmt im September 2023 die Leitung des Ausstellungshauses berlinerfestspiele.de, Pressemeldung, 30. März 2023.

- ↑ Gropius Bau: Programmbeirat berlinerfestspiele.de

- ↑ Ein Tourist, der so viel Geld hat wie alle Berliner zusammen. Abgerufen am 26. Mai 2021.

- ↑ Ägypten-Ausstellung beendet – 450.000 im Gropius-Bau. In: Der Tagesspiegel, 5. September 2006.

- ↑ Germaine Krull im Gropius-Bau – Revolutionäre Fotografin. 15. Oktober 2015 bis 31. Januar 2016

- ↑ Geblinzelt hat sie nie. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 10. April 2016. S. 48.

- ↑ Yayoi Kusama: Eine Retrospektive – Gropius Bau. Berliner Festspiele, abgerufen am 6. Juli 2022.