Oberst

Oberst (Plural: Obersten; veraltet: Obrist, österr. kurz Obst) ist ein Dienstgrad in der Laufbahn der Offiziere. In der NATO hat der Oberst den Rangcode OF-5. Die englische (internationale) und französische Bezeichnung lautet colonel (Col), die italienische colonnello, die niederländische kolonel, die portugiesische und spanische coronel, die dänische und norwegische wiederum oberst, die russische polkownik.

Historisches

„Oberster Feldhauptmann“, „Oberster Hauptmann“ oder auch „Obrister“[1] war im 16. Jahrhundert der vom Kriegsherrn ernannte Befehlshaber eines Regiments von 4.000 bis 5.000 Mann, bestehend aus etwa zehn Fähnlein von Landsknechten. Wegen der Zunahme der Mannstärke und Waffengattungen wurde er aus der Gruppe der Hauptleute ausgewählt und zum „Obersten“ ernannt. Der Oberst ist also die Kurzform, die sich im 18. Jahrhundert als Bezeichnung in Preußen und Österreich durch Modernisierung herausbildete.

Ab dem 17. Jahrhundert war er nicht nur militärischer Vorgesetzter, sondern auch Heeresunternehmer und damit Besitzer des von ihm bezahlten Regiments von Söldnern, der seine Dienste den Herrschern gegen entsprechende Bezahlung anbot.

Bis 1945 wurde die Bezeichnung Oberst üblicherweise mit „Obst.“ abgekürzt.

Der entsprechende Marinerang ist in Deutschland seit dem Kaiserreich der Kapitän zur See, dem entsprach in der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine der Linienschiffskapitän. Bis ins 19. Jahrhundert wurde der Begriff Kapitän jedoch auch für Heeresoffiziere verwendet, bedeutete hier aber die Stellung eines Hauptmanns.

Colonel

Der Begriff geht auf die Übernahme militärischer Traditionen durch mehrere Kulturen zurück. Seinen Ursprung hat er im lateinischen columnella („kleine Kolonne [auch: Säule]“). Obwohl dieses Wort nie als römischer Rang existierte, übernahmen es italienische Militärs als colonello im 16. Jahrhundert. Dort wurde es vermutlich eher als Zustandsbeschreibung (colonello capitano, „Kapitän der Kolonne“) verwendet.

Ebenso verwendeten die Spanier unter König Ferdinand II. den Begriff in der Variante colunela. Diese Einheiten bestanden aus knapp 1.000 bis 1.250 Mann, ihr Anführer war der cabo de colunela („Kopf der Kolonne“). Da colunelas königliche Einheiten waren, kam später die volksetymologische Bezeichnung coronelia (sinngemäß: „zur Krone gehörig“) für die Einheit und coronel für den Kommandeur auf. Diese Begriffe übernahmen die Franzosen im 17. Jahrhundert. Die Briten wiederum übernahmen die daraus hervorgegangene Regimentsform von den Franzosen, verwendeten aber aus bisher nicht näher spezifizierten Gründen die spanische Aussprache. Diese schliff sich im Laufe der Zeit von kerenel zu kernel ab und blieb durch die Verankerung der britischen Militärstrategie in den angelsächsischen Ländern und im Commonwealth bestehen.[2]

Deutschland

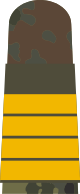

| Bundeswehr, Oberst | |

|---|---|

Oberst Artillerie / Oberst i.G. Dienstgradabzeichen am Dienstanzug | |

| Dienstgradgruppe | Stabsoffiziere |

| NATO-Rangcode | OF-5 |

| Dienstgrad Heer/Luftwaffe | Oberst |

| Dienstgrad Marine | Kapitän zur See |

| Abkürzung (in Listen) | Oberst (O) |

| Besoldungsgruppe | A16/B3/B2 nach BBesO |

Bundeswehr

|

|

|

In der Bundeswehr ist der Oberst (Abk.: Oberst/in Listen: O) der fünfthöchste Offiziersdienstgrad bei den Teilstreitkräften Heer und Luftwaffe. Er ist damit der höchste Dienstgrad der Dienstgradgruppe der Stabsoffiziere.

Das Äquivalent bei der Marine ist der Kapitän zur See. Im Sanitätsdienst der Bundeswehr sind der Oberstarzt/Flottenarzt, Oberstapotheker/Flottenapotheker und Oberstveterinär dem Oberst ranggleich.

Als Stabsoffizier können sie innerhalb der durch die Vorgesetztenverordnung (VorgV) gesetzten Grenzen Mannschaften, Unteroffizieren ohne Portepee, Unteroffizieren mit Portepee, Leutnanten und Hauptleuten Befehle erteilen. Ein Oberst wird nach der Bundesbesoldungsordnung (BBesO) mit A 16 besoldet; in herausgehobenen Verwendungen (z. B. Referatsleiter im Verteidigungsministerium) ist die Besoldung nach B 3 die Regel. Während sich das Grundgehalt in der Besoldungsgruppe A 16 nach der erreichten Erfahrungsstufe richtet, beträgt sie in der Besoldungsgruppe B 3 ab dem 1. Januar 2012 6940,48 Euro. Gemäß Personalhaushalt des Einzelplanes 14 des Entwurfes des Bundeshaushaltsgesetzes 2012[3] sind 335 Planstellen für die Soldaten der Besoldungsgruppe B 3 sowie 895 Planstellen für die Soldaten der Besoldungsgruppe A 16 vorgesehen. Davon entfallen 118 bzw. 35 auf das Bundesministerium der Verteidigung und 217 bzw. 860 auf die Streitkräfte (nachgeordneter militärischer Bereich).

Der Oberst trägt auf seinen Dienstgradabzeichen einen silbernen Eichenlaubkranz mit drei silbernen Sternen. Er wird zumeist als Regimentskommandeur oder als stellvertretender Brigadekommandeur oder in Stabsverwendungen in allen Führungsgrundgebieten auf allen Führungsebenen (Brigade, Division, Korps, bei der NATO, im Verteidigungsministerium oder internationalen Stäben und Hauptquartieren) eingesetzt.

Offiziere, die auf einem entsprechenden Dienstposten eingesetzt werden, führen den Dienstgradzusatz „im Generalstabsdienst“ („i. G.“). Sie haben im Regelfall den Generalstabslehrgang an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg besucht. Marineoffiziere mit Admiralstabsausbildung tragen keinen entsprechenden Dienstgradzusatz.

Die Beförderung zum Oberst kann frühestens nach 17 Jahren Dienstzeit als Offizier vollzogen werden, bei besonderen Verwendungen schon nach 15 Jahren. Als besondere Altersgrenze für Oberste wurde die Vollendung des 62. Lebensjahres festgesetzt (§ 45 (2) Nr. 1 SG).

Altersgrenze bezeichnet das Lebensalter, bis zu dem (Höchstalter) oder ab dem (Mindestalter) ein bestimmtes Ereignis stattfinden kann oder bestimmte Rechte (zum Beispiel Schutzalter) gelten. Zur Zulässigkeit von Altersgrenzen im Hinblick auf Diskriminierungsverbote siehe Altersdiskriminierung.

Deutschland

Förmlich relevante Altersgrenzen gibt es vor allem im Feld der Kinder- und Jugendhilfe, im Bereich der Wählbarkeit von Bürgern sowie im Dienstrecht.

Rentenrecht

Die Regelaltersgrenze wird mit Vollendung des 67. Lebensjahres erreicht (§ 35 SGB VI).

Dienstrecht

Die Altersgrenze im deutschen Dienstrecht regelt den Beginn des Ruhestandes für Personen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. Sie wird grundsätzlich mit Ablauf des Monats erreicht, indem das 67. Lebensjahr vollendet wird. Für bis zum 31. Dezember 1963 geborene Personen sowie solchen, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind, gilt eine niedrigere Altersgrenze.

Beamte

Im deutschen Beamtenrecht gibt es beispielsweise folgende Altersgrenzen:

- das Lebensalter, in dem ein Beamter in den Ruhestand versetzt wird. Die Altersgrenze wurde in Deutschland 1923 eingeführt. Anlass war der wirtschaftliche Druck der französischen Ruhrbesetzung. Für Bundesbeamte (einschließlich der Beamten der Bundeswehr) legt § 51 Bundesbeamtengesetz (BBG) derzeit die Altersgrenze auf die Vollendung des 67. Lebensjahres fest, wobei Übergangsvorschriften für Geburtsjahrgänge bis einschließlich 1963 bestehen.

- das Lebensalter, bis zu dem eine Einstellung als Beamter möglich ist. Diese Altersgrenze ist in die Kritik geraten, da sie eine Form der Altersdiskriminierung darstelle und zum Beispiel den beruflichen Wiedereinstieg von Frauen nach Kindererziehungszeiten behindere. So ist beispielsweise diese Altersgrenze der Europäischen Kommission, die bei 45 Jahren lag, seit dem 10. April 2002 aufgehoben.

Polizeivollzugsdienst

Die besondere Altersgrenze für Polizeivollzugsbeamte sind im § 5 Bundespolizeibeamtengesetz (BPolBG) für den Bund und in den jeweiligen Landesbeamtengesetzen geregelt. Polizeivollzugsbeamte des Bundes treten grundsätzlich mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie das 62. Lebensjahr vollenden. Für die Jahrgänge 1952–1963 gelten Übergangsvorschriften. Wer vor dem 31. Dezember 1951 geboren wurde, trat mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie das 60. Lebensjahr vollendet hatten. In den Ländern wird je nach Bundesland und Laufbahn die Altersgrenze mit Vollendung des 60. bis 65. Lebensjahres erreicht. Beispielsweise treten in Nordrhein-Westfalen Polizeivollzugsbeamte mit Ablauf des Monats in den Ruhestand, in dem das 62. Lebensjahr vollendet wird.

Justizvollzugsdienst

Für Beamte im Justizvollzugsdienst können besondere Altersgrenzen je nach Bundesland gelten.

Feuerwehrdienst

Beamte auf Lebenszeit im Feuerwehrdienst der Bundeswehr treten mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie das 62. Lebensjahr vollenden (§ 51 Abs. 3 BBG). Auch hier gelten Übergangsregelungen für die Jahrgänge 1952–1963.

Soldaten

Bei Soldaten gibt es für den Beginn des Ruhestandes eine allgemeine und eine (niedrigere) besondere Altersgrenze (§ 45 Soldatengesetz – SG). Die Altersgrenze variiert nach Dienstgrad, aber auch nach Laufbahn oder Verwendung (Offiziere als Flugzeugführer oder Waffensystemoffizier in strahlgetriebenen Kampfflugzeugen). Im Regelfall wird der Soldat mit Ablauf des ersten oder dritten Kalendervierteljahres, nachdem er die besondere Altersgrenze erreicht hat, durch die zuständige Stelle in den Ruhestand versetzt. Mit Erreichen der allgemeinen Altersgrenze tritt der Soldat grundsätzlich kraft Gesetz in den Ruhestand ein (§ 44 SG). Die Altersgrenzen wurden mit dem Dienstrechtsneuordnungsgesetz[4] zum 1. Juli 2009 neu bestimmt und in den Jahren 2013 bis 2023 gemäß § 96 stufenweise angehoben.

Die Altersgrenzen der Soldaten ergeben sich aus nachfolgender Tabelle:

| Personenkreis | Allgemeine Altersgrenze | Besondere Altersgrenze | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| bis 2007 | 2008 bis 2012 | seit 2024 | bis 2007 | 2008 bis 2012 | seit 2024 | |

| Generale sowie Offiziere in einer Laufbahn des Fachdienstes | 61 | 62 | 65 | keine | keine | 62 |

| Oberste BesGr B 3 | 62 | 60 | 61 | |||

| Oberste BesGr A 16 (Ernennung zum Berufssoldaten vor 1999) | 60 | |||||

| Oberstleutnante | 58 | 59 | 61 | |||

| Oberstleutnante (BesGr A 14 und vor 1999 zum Berufssoldaten ernannt) | 58 | |||||

| Majore und Stabshauptleute | 56 | 57 | 59 | |||

| Majore (vor 1999 zum Berufssoldaten ernannt) | 56 | |||||

| Hauptleute, Oberleutnante und Leutnante | 54 | 55 | 56 | |||

| Hauptleute, Oberleutnante und Leutnante (vor 1999 zum Berufssoldaten ernannt) | 54 | |||||

| Berufsunteroffiziere | 53 | 55 | ||||

| Berufsunteroffiziere (vor 1999 zum Berufssoldaten ernannt) | 53 | |||||

| Offiziere, die in strahlgetriebenen Kampfflugzeugen als Flugzeugführer oder Waffensystemoffizier verwendet werden | 41 | |||||

| Wehrfliegerverwendungsunfähige Offiziere, die in strahlgetriebenen Kampfflugzeugen als Flugzeugführer oder Waffensystemoffizier verwendet werden | 40 | |||||

Die allgemeine Altersgrenze für Generale und Oberste sowie für Offiziere in den Laufbahnen des Sanitätsdienstes, des Militärmusikdienstes und des Geoinformationsdienstes der Bundeswehr liegt ab dem Jahr 2024 bei 65 Jahren (§ 45 Abs. 1 Nr. 1 SG); für alle übrigen Berufssoldaten bei 62 Jahren (§ 45 Abs. 1 Nr. 2 SG).

Auch ein Mindestalter ist festgelegt: Gemäß Soldatenlaufbahnverordnung (§ 5 SLV) darf in ein Wehrdienstverhältnis als Soldat auf Zeit oder Berufssoldat nur berufen werden, wer das 17. Lebensjahr vollendet hat. Bei freiwillig Wehrdienstleistenden wird analog verfahren.

Richter

Die Regelaltersgrenze erreichen Richter im Bundesdienst mit Vollendung des 67. Lebensjahres (§ 48 DRiG). Übergangsregelungen gelten für Richter der Geburtsjahrgänge 1947 bis 1963. Für die Richter im Landesdienst gelten unterschiedliche Regelungen der jeweiligen Landesrichtergesetze. Der für diese einschlägige § 76 DRiG spricht nur allgemein von der „Regelaltersgrenze“. Nach Absatz 2 kann das Landesrecht auch besondere Altersgrenzen, bei deren Erreichen der Richter auf eigenen Antrag in den Ruhestand zu versetzen ist, durch Gesetz bestimmen.

Für Richter des Bundesverfassungsgerichts ist die Altersgrenze das Ende des Monats, in dem der Richter das 68. Lebensjahr vollendet (§ 4 Abs. 3 BVerfGG). Dann endet ihre Amtszeit spätestens (§ 4 Abs. 1 BVerfGG). Allerdings führen sie ihre Amtsgeschäfte bis zur Ernennung ihres Nachfolgers fort (§ 4 Abs. 4 BVerfGG).

Großbritannien

Am 17. April 2024 stimmte das britische House of Commons mit 383 zu 67 Stimmen für einen Gesetzentwurf, der den Verkauf von Zigaretten und anderen Tabakprodukten nach und nach verbieten würde. Das Mindestalter für den Kauf dieser Produkte soll jedes Jahr um ein Jahr steigen.[5]

Siehe auch

- Alkoholersterwerbsalter

- Altersdiskriminierung

- Jugendschutz

- Kinderschutz

- Kindheit und Jugend in den Vereinigten Staaten#Altersgrenzen

- Rentenalter

- Schutzalter

- Volljährigkeit

Einzelnachweise

- ↑ Der Plural Obristen bezeichnet auch Mitglieder einer Militärjunta

- ↑ vgl. Raymond, Oliver: Why Is The Colonel Called „Kernal“? ( vom 9. Juni 2011 im Internet Archive), McClellan Aviation Museum, Office of History, Sacramento Air Logistics Center. August 1983. Zugriff am 20. April 2008.

- ↑ Datenblatt Entwurf Haushaltsgesetz 2012. (PDF; 13,2 MB) In: www.bundestag.de. 12. August 2011, abgerufen am 13. November 2011.

- ↑ Gesetz zur Neuordnung und Modernisierung des Bundesdienstrechts, DNeuG

- ↑ wdr.de

Für Reserveoffiziere ist Oberst der in Friedenszeiten höchste erreichbare Dienstgrad.

| Niedrigerer Dienstgrad[1] | Höherer Dienstgrad[1] | |

| Oberstleutnant | Oberst | Brigadegeneral |

Dienstgradgruppe: Mannschaften – Unteroffiziere o.P. – Unteroffiziere m.P. – Leutnante – Hauptleute – Stabsoffiziere – Generale | ||

Nationale Volksarmee der DDR

|

|

streifen |

In der Nationalen Volksarmee und den anderen bewaffneten Organe der DDR war der Oberst der höchste Dienstgrad in der Dienstgradgruppe der Stabsoffiziere. Der Dienstgradinhaber musste Berufsoffizier sein und eine akademische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben.

Das Dienstgradabzeichen bestand aus geflochtenen silbernen Schnüren, auf denen drei Sterne befestigt waren. Die Untergrundfarbe bezeichnete die Zuordnung zu den Waffengattungen.

Der dem Obersten entsprechende Dienstgrad der Volksmarine war Kapitän zur See.

Der Dienstgrad war mit dem NATO-Rangcode OF-5 vergleichbar.

| Dienstgrad | ||

| niedriger: Oberstleutnant |

Oberst (Kapitän zur See) |

höher: Generalmajor |

- Siehe auch

⇒ Dienstgrade der Nationalen Volksarmee, Offizierkorps

Reichsheer, Reichswehr und Wehrmacht

In Reichsheer, Reichswehr und Wehrmacht war der Oberst der höchste Offiziersrang der Dienstgradgruppe der Stabsoffiziere. Im NS-Ranggefüge entsprach dieser Dienstgrad dem Kapitän zur See der Kriegsmarine beziehungsweise dem SS-Standartenführer oder SA-Standartenführer.

|

|

|

|

Österreich

Im österreichischen Bundesheer ist der zwischen Oberstleutnant und Brigadier stehende Oberst (Abkürzung: Obst) der fünfthöchste Offiziersdienstgrad (Verwendungsgruppe M BO 1 und M BO 2).

- Oberst

-

k.u.k. Gebirgstruppe

-

k.u.k. Armee

-

Abzeichen Feldanzug Bundesheer

-

Kragenspiegel Bundesheer

-

Tellerkappe Bundesheer

-

Oberst der Bundespolizei

Außerdem wird die Verwendungsbezeichnung Oberst für Leitende Beamte (E1) der Exekutive in Österreich, dazu gehören Bundespolizei und Justizwache, verwendet. Da es sich bei den genannten Wachkörpern um zivile Körperschaften handelt, die lediglich nach militärischem Muster organisiert sind, handelt es sich jedoch nicht um „Polizeioffiziere“, sondern sie führen lediglich Offiziersränge als Verwendungsbezeichnung.

Schweiz

In der Schweizer Armee steht der Oberst oberhalb des Oberstleutnants und unter dem Brigadier. In Friedenszeiten ist er der vierthöchste Offiziersdienstgrad. In Auslandseinsätzen wird er als Colonel (Col) bezeichnet.

Der Oberst ist Kommandant eines Kommandos (Gren Kdo, Flpl Kdo), des Ingenieurstabes der Armee oder eines Flab-Clusters. Diese Formationen sind vergleichbar mit Regimentern. Als Stabsoffizier nimmt der Oberst in den Stäben des Heeres, der Luftwaffe und den Territorialregionen verschiedene Fachfunktionen wahr. In den Brigaden nimmt der Oberst (im Generalstab – i Gst) die Rolle des Kommandanten-Stellvertreters und/oder des Stabschefs wahr. In der Militärjustiz bekleiden die Präsidenten I der Militärgerichte den Rang eines Oberst.

| Niedrigerer Grad Oberstleutnant |

Offiziersgrad |

Höherer Grad Brigadier |

| Einordnung: Mannschaften – Unteroffiziere – Höhere Unteroffiziere – Subalternoffiziere – Hauptleute – Stabsoffiziere – Höhere Stabsoffiziere – Oberbefehlshaber der Armee Alle Grade auf einen Blick: Grade der Schweizer Armee | ||

Frankreich

Frankreich kennt im Vergleich zum Oberst den Rang eines Colonel.

Dieser Rang steht über dem Lieutenant-Colonel (Oberstleutnant) und unter dem „Général de brigade“. Ein Colonel führt u. a. ein Regiment.

Der Vorläufer des Colonel war der Mestre de camp, der in der Infanterie im Jahre 1661 durch den Colonel ersetzt wurde. In der Kavallerie wurde der „Colonel“ (als Regimentsinhaber und Regimentskommandeur) weiterhin als Mestre de camp bezeichnet.

Ab 1794 bis 1803 wurde dann der Rang des Colonel bzw. Mestre de camp durch den „Chef de brigade“ ersetzt. Danach lautete der Dienstgrad für beide Waffengattungen „Colonel“.

Russland

Der Dienstgrad Oberst (russ.: Полковник/Polkownik) wurde im zaristischen Russland zur Zeit Iwans IV. im 16. Jahrhundert eingeführt und noch in der Kaiserlich Russischen Armee bis 1917 bewahrt. In diesen Rang wurden im Allgemeinen Kommandeure militärischer Verbände mit Regimentsstatus eingewiesen. In der Roten Arbeiter- und Bauernarmee wurde die alte russische Rangbezeichnung Polkownik/Oberst mit wechselnden Distinktionsabzeichen wieder eingeführt und seither beibehalten.

Sowohl in den ehemaligen Armeen als auch im heutigen russischen Heer ist der Rang des Obersten (OF5) zwischen dem Oberstleutnant und dem Generalmajor angesiedelt.

- Siehe auch

Vatikanstadt

Die Schweizergarde kennt den Rang des Oberst durch ihre enge Verbundenheit zur Schweizer Armee ebenfalls.

Vereinigte Staaten

Den Dienstgrad Oberst (engl. colonel [] bzw. []) gibt es in der United States Army, der US Air Force und dem US Marine Corps. In der Hierarchie steht dieser über dem Lieutenant Colonel und unter dem Brigadier General. In Anlehnung an den stilisierten Adler des Dienstabzeichens wird der Oberst in der militärischen Umgangssprache gelegentlich auch als „full bird“ oder „full bird Colonel“ bezeichnet. Die US-Soldstufe ist O-6, der NATO-Rangcode OF-5.

Ein Colonel führt operativ eine Brigade mit sechs bis zu sieben Bataillonen und damit 3.000–4.000 Soldaten.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ a b Die äquivalenten, ranghöheren und rangniedrigeren Dienstgrade sind im Sinne der ZDv 14/5 B 185 angegeben, vgl. Der Bundesminister der Verteidigung (Hrsg.): ZDv 14/5. Soldatengesetz. DSK AV110100174, Änderungsstand 17. Juli 2008. Bonn 21. August 1978, Dienstgradbezeichnungen in der Bundeswehr, S. B 185 (Nicht zu verwechseln mit dem Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz). Die in der Infobox dargestellte Reihenfolge der Dienstgrade entspricht nicht notwendigerweise einer der in der Soldatenlaufbahnverordnung vorgesehenen regelmäßig durchlaufenen Dienstgradabfolgen und auch nicht notwendigerweise der in der Vorgesetztenverordnung beschriebenen Dienstgradhierarchie im Sinne eines Vorgesetztenverhältnisses).