„Sommerzeit“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

Halut (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| Zeile 261: | Zeile 261: | ||

Während Befürworter der Sommerzeit argumentieren, es sei für die Menschen vorteilhaft, abends länger bei Tageslicht die Freizeit gestalten zu können, wodurch ihre Produktivität erhöht werde, argumentieren die Gegner, die Anpassung an den neuen Tagesrhythmus dauere mindestens mehrere Tage, sei gesundheitsschädlich und ''verringere'' während der Umstellungsphase die Produktivität. Es lägen [[Physiologie|physiologische]] Studien vor, nach denen einige [[zirkadian]] schwankende Hormonspiegel, ähnlich dem des [[Stresshormon]]s [[Kortisol]], bis zu viereinhalb Monate brauchten, um sich vollständig den neuen Gegebenheiten anzupassen (bei einstündiger Zeitumstellung ''gegen'' die natürliche Rhythmik, also nach Art der gängigen Sommerzeit) – in umgekehrter, „natürlicher“ Richtung (also bei Eintritt der „Winterzeit“) dauere diese Anpassung nur ca. zwei Wochen. Ob allein diese Hormonspiegelschwankungen bereits [[Vulnerabilität#Medizin|krankheitsfördernd]] wirken, sei jedoch nicht belegt. |

Während Befürworter der Sommerzeit argumentieren, es sei für die Menschen vorteilhaft, abends länger bei Tageslicht die Freizeit gestalten zu können, wodurch ihre Produktivität erhöht werde, argumentieren die Gegner, die Anpassung an den neuen Tagesrhythmus dauere mindestens mehrere Tage, sei gesundheitsschädlich und ''verringere'' während der Umstellungsphase die Produktivität. Es lägen [[Physiologie|physiologische]] Studien vor, nach denen einige [[zirkadian]] schwankende Hormonspiegel, ähnlich dem des [[Stresshormon]]s [[Kortisol]], bis zu viereinhalb Monate brauchten, um sich vollständig den neuen Gegebenheiten anzupassen (bei einstündiger Zeitumstellung ''gegen'' die natürliche Rhythmik, also nach Art der gängigen Sommerzeit) – in umgekehrter, „natürlicher“ Richtung (also bei Eintritt der „Winterzeit“) dauere diese Anpassung nur ca. zwei Wochen. Ob allein diese Hormonspiegelschwankungen bereits [[Vulnerabilität#Medizin|krankheitsfördernd]] wirken, sei jedoch nicht belegt. |

||

: ''Anmerkung:'' Es wird davon ausgegangen, dass der natürliche Rhythmus unserer inneren Uhr auf einen längeren Tag (25-Stunden-Tag) als den 24-Stunden-Tag programmiert ist. Deshalb kann unsere innere Uhr auf relativ „natürliche“ Weise unseren Tag verlängern, aber es fällt ihr sehr schwer, die Tageslänge zu verkürzen (siehe dazu auch: [[Jetlag]]). |

: ''Anmerkung:'' Es wird davon ausgegangen, dass der natürliche Rhythmus unserer inneren Uhr auf einen längeren Tag (''25-Stunden-Tag)'' als den 24-Stunden-Tag programmiert ist. Deshalb kann unsere innere Uhr auf relativ „natürliche“ Weise unseren Tag verlängern, aber es fällt ihr sehr schwer, die Tageslänge zu verkürzen (siehe dazu auch: [[Jetlag]]). |

||

// Zitat fehlt |

|||

=== Abweichung vom Sonnenstand === |

=== Abweichung vom Sonnenstand === |

||

Version vom 27. September 2010, 16:40 Uhr

Die Sommerzeit ist die in den Sommermonaten meist um eine Stunde vorgestellte Uhrzeit einer Zeitzone. Die offizielle Bezeichnung für die umgangssprachliche Winterzeit lautet Normalzeit (engl. Standard Time). Auf der Südhalbkugel findet die Zeitumstellung im Südsommer statt; darum spricht man international nicht von „Sommer/Winter-“, sondern allgemein englisch von Daylight Saving Time. Der Tag, an dem die Umstellung zwischen Sommerzeit und Normalzeit erfolgt, wird Umschalttag genannt.

In der mitteleuropäischen Zeitzone ist die Normalzeit die Mitteleuropäische Zeit (MEZ), die Sommerzeit die Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ), auf englisch Central European Summer Time (CEST, britisch) bzw. Central European Daylight Saving Time (CEDT, CET DST, amerikanisch); auch Middle European Summer Time (MEST) findet sich. MEZ entspricht der Ortszeit auf dem 15. östlichen Längengrad, auf dem beispielsweise Görlitz und Gmünd in Niederösterreich liegen; MESZ entspricht der Ortszeit auf dem 30. östlichen Längengrad, auf dem beispielsweise Sankt Petersburg liegt.

Im Jahr 2010 gilt die Mitteleuropäische Sommerzeit vom 28. März, 2:00 Uhr bis zum 31. Oktober 2010, 3:00 Uhr MESZ.

Während viele Staaten seit der Energiekrise der 1970er-Jahre eine 6- oder 7-monatige Sommerzeit eingeführt haben, gibt es mit Namibia und der Republik Irland nur zwei Beispiele einer entgegengesetzten Regelung[1]. Die Bezeichnung Winterzeit wird allerdings vom Sprachgebrauch in Namibia bereits für die Normalzeit verwendet. Ebenso wird die Abkürzung IST ( = Irish Standard Time) als „Irish Summer Time“ missdeutet.

Geschichte

Durchgezogene Linie unten (schwarz): Uhrzeit des Sonnenaufgangs bei Normalzeit

Kurze Linie oben (rot): Uhrzeit des Sonnenuntergangs bei Sommerzeit

Kurze Linie unten (grün): Uhrzeit des Sonnenaufgangs bei Sommerzeit

(alle Zeiten bezogen auf Greenwich)

Die Idee einer jährlichen Zeitumstellung wurde erstmals im Jahre 1784 von Benjamin Franklin in einem Brief über „die Kosten des Lichtes“ an die Herausgeber einer Pariser Zeitschrift erwähnt, in dem er den hohen Verbrauch an Kerzen kritisierte. Angesichts des humorvollen Charakters des Textes ist allerdings nicht klar, ob es sich um einen ernsthaften Vorschlag Franklins handelte.[2]

Ernsthaft wurde die Idee erstmals im Jahre 1907 von William Willett vorgeschlagen.[3] Trotz Lobbyarbeit konnte er die britische Regierung jedoch nicht zur Einführung der Sommerzeit bewegen.

Eingeführt wurde die Zeitumstellung erstmals am 30. April 1916 in Deutschland, in Österreich-Ungarn und noch im selben Jahr auch in Irland. Die Bezeichnung, die die Iren für die Zeitumstellung fanden, „Daylight Saving Time“ (wörtlich übersetzt: „Tageslicht aufsparende Zeit“), beschreibt den Zweck, nämlich die Stundenzahl mit nutzbarem Tageslicht zu vergrößern.

Im Jahr 1975 beschlossen die meisten Länder der damaligen Europäischen Gemeinschaft die Einführung der Sommerzeit. Die Umsetzung erfolgte 1977. Als Hauptgrund galt die Annahme, durch eine bessere Nutzung des Tageslichtes Energie sparen zu können. Diese Überlegung war insbesondere noch eine Nachwirkung aus der Zeit der Ölkrise.

Ende 1994 wurden die unterschiedlichen Sommerzeitregelungen in der Europäischen Union vereinheitlicht. Die einheitliche Sommerzeit gilt seitdem in allen EU-Mitgliedsstaaten einschließlich ihrer Landesteile, die in der Nähe von Europa liegen. Sie gilt jedoch nicht in jenen Landesteilen, die nicht auf dem Gebiet des Kontinents selbst liegen, zum Beispiel in Französisch-Guayana.

Deutschland

In Deutschland gab es eine Sommerzeit erstmals während des Ersten Weltkriegs in den Jahren 1916 bis 1918:[4]

| Jahr | Beginn der Sommerzeit | Ende der Sommerzeit | ||

|---|---|---|---|---|

| 1916[5] (a) | letzter Sonntag im April | 23:00 MEZ | erster Sonntag im Oktober | 1:00 MESZ |

| 1917[6] 1918[7] | dritter Montag im April | 2:00 MEZ | dritter Montag im September | 3:00 MESZ |

- a Die kompliziert formulierte Bestimmung zur erstmaligen Einführung lautete: „Der 1. Mai 1916 beginnt am 30. April 1916 nachmittags 11 Uhr nach der gegenwärtigen Zeitrechnung. Der 30. September 1916 endet eine Stunde nach Mitternacht im Sinne dieser Verordnung.“[5]

In den Jahren 1919 bis 1939 gab es keine Zeitumstellung. Wieder eingeführt wurde die Sommerzeit während des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1940. Ursprünglich sollte sie am 6. Oktober 1940 enden,[8] was jedoch vier Tage vor ihrem Ablauf außer Kraft gesetzt wurde: „Die [...] durch Verordnung [...] bestimmte Zeitrechnung bleibt bis auf weiters bestehen.“[9] Jedoch wurde die Sommerzeit ab 1942 dreimal durch sogenannte „Verordnungen über die Wiedereinführung der Normalzeit“[10][11][12] unterbrochen. Somit ergaben sich in den Kriegsjahren Zeiträume, die keinem klaren Schema folgten:[4]

| Jahr | Beginn der Sommerzeit | Ende der Sommerzeit | ||

|---|---|---|---|---|

| 1940–42(a) | erster Montag im April | 2:00 MEZ[8][9] | erster Montag im November | 3:00 MESZ[10] |

| 1943 | letzter Montag im März | 2:00 MEZ[10] | erster Montag im Oktober | 3:00 MESZ[11] |

| 1944 | erster Montag im April | 2:00 MEZ[11] | erster Montag im Oktober | 3:00 MESZ[12] |

| 1945 | erster Montag im April | 2:00 MEZ[12] | (b) | |

- a In den Jahren 1940 und 1941 gab es nach Erlass der „Verordnung über die Verlängerung der Sommerzeit“[9] keine Umstellung zurück auf MEZ; die Sommerzeit galt daher durchgehend von April 1940 bis November 1942.

- b Das Ende der Sommerzeit 1945 fiel in die Zeit nach dem Kriegsende. Ab diesem Zeitpunkt wurde die gesetzliche Zeit in Deutschland von den Besatzungsmächten festgelegt.

1945, unmittelbar nach dem Krieg, und in den folgenden Jahren bestimmten die Besatzungsmächte die jährliche Umstellung auf die Sommerzeit. So gab es die mitteleuropäische Hochsommerzeit (MEHSZ) sowie gesonderte Regelungen für die sowjetische Besatzungszone und Berlin. Die Regelungen der Nachkriegszeit sind im Folgenden dargestellt:[4]

| Jahr | Beginn der Sommerzeit | Ende der Sommerzeit | ||

|---|---|---|---|---|

| 1945 (Westzonen) | dritter Sonntag im September | 2:00 MESZ | ||

| 1945 (Sowjetische Zone, Berlin) | dritter Sonntag im November | 3:00 MESZ(a) | ||

| vierter Donnerstag im Mai | 2:00 MESZ | letzter Montag im September | 3:00 MEHSZ(b) | |

| 1946[13] | zweiter Sonntag im April | 2:00 MEZ | erster Montag im Oktober | 3:00 MESZ |

| 1947[14] | erster Sonntag im April | 3:00 MEZ | erster Sonntag im Oktober | 3:00 MESZ[15] |

| zweiter Sonntag im Mai | 3:00 MESZ | letzter Sonntag im Juni | 3:00 MEHSZ(c) | |

| 1948[16] | dritter Sonntag im April | 2:00 MEZ | erster Sonntag im Oktober | 3:00 MESZ |

| 1949 | zweiter Sonntag im April | 2:00 MEZ | erster Sonntag im Oktober | 3:00 MESZ |

- a In der sowjetischen Besatzungszone und Berlin dauerte die Sommerzeit 1945 zwei Monate länger als im übrigen Deutschland.

- b In der sowjetischen Besatzungszone und Berlin galt vom 2. Mai bis zum 24. September 1945 die mitteleuropäische Hochsommerzeit (MEHSZ; so genannte „Doppelte Sommerzeit“), die mit der Moskauer Zeit übereinstimmte, mit einer Zeitdifferenz von plus zwei Stunden zur MEZ; nach deren Ende galt noch bis zum 18. November 1945 die MESZ.

- c Zwischen dem 11. Mai und dem 29. Juni 1947 galt in ganz Deutschland die MEHSZ.

Die damaligen Sommerzeitregelungen endeten 1949. Von 1950 bis 1979 gab es in Deutschland keine Sommerzeit.

Die erneute Einführung der Sommerzeit wurde in der Bundesrepublik 1978 beschlossen, trat jedoch erst 1980 in Kraft. Zum einen wollte man sich bei der Zeitumstellung den westlichen Nachbarländern anpassen, die bereits 1977 als Nachwirkung der Ölkrise von 1973 aus energiepolitischen Gründen die Sommerzeit eingeführt hatten. Zum anderen musste man sich mit der DDR über die Einführung der Sommerzeit einigen, um eine weitere Erschwerung des innerdeutschen Verkehrs und vor allem des Verkehrs zwischen den beiden Teilen Berlins zu vermeiden. Die Bundesrepublik und die DDR führten deshalb die Sommerzeit gleichzeitig ein. In der DDR regelte die Zeitordnung[17] in Verbindung mit der für das jeweilige Jahr gültigen Verordnung über die Einführung der Sommerzeit (erstmals derjenigen vom 31. Januar 1980) die Umstellung.

1981 wurde der Beginn vorverlegt. 1996 schließlich wurden die unterschiedlichen Sommerzeitregelungen in der Europäischen Union vereinheitlicht. Damit gilt die Sommerzeit in Deutschland einen Monat länger; sie dauert jeweils 30 oder 31 Wochen.

| Jahr | Beginn der Sommerzeit | Ende der Sommerzeit | ||

|---|---|---|---|---|

| 1980 | erster Sonntag im April | 2:00 MEZ | letzter Sonntag im September | 3:00 MESZ |

| 1981–95 | letzter Sonntag im März | 2:00 MEZ | letzter Sonntag im September | 3:00 MESZ |

| seit 1996 | letzter Sonntag im März | 2:00 MEZ | letzter Sonntag im Oktober | 3:00 MESZ |

Österreich

Auch in Österreich wurde 1916 die Sommerzeit eingeführt. Sie galt bis 1920. Aufgrund des Anschlusses Österreichs an das Deutsche Reich galten hier während des Zweiten Weltkriegs ab 1940 dieselben Regelungen wie in Deutschland. Darüber hinaus gab es noch bis einschließlich 1948 eine Sommerzeit. 1980 wurde sie gleichzeitig wie in Deutschland für die Zeit von März bis September wieder eingeführt. 1996 wurde sie wie in der gesamten EU bis Ende Oktober ausgedehnt.

Schweiz

In der Schweiz galt in den Jahren 1941 und 1942 die Sommerzeit von Anfang Mai bis Anfang Oktober. 1977 wurde mit einem Gesetz die Einführung der Sommerzeit, gleichzeitig mit den Nachbarstaaten, beschlossen. Dagegen wehrten sich vor allem die Bauern; es wurden Unterschriften für ein Referendum gesammelt, und in der Volksabstimmung am 28. Mai 1978 wurde das Sommerzeit-Gesetz deutlich verworfen. Da nun die Schweiz im Sommer 1980 eine „MEZ-Zeitinsel“ inmitten sommerzeitführender Länder war, verabschiedete das Parlament das von der Regierung verlangte Zeitgesetz vom 21. März 1980,[18] auf dessen Grundlage im folgenden Jahr die Sommerzeit wie in den Nachbarstaaten eingeführt wurde. Das Gesetz unterstand nach der Verabschiedung durch das Parlament wieder dem fakultativen Referendum. Die für ein Referendum notwendigen 50'000 Unterschriften kamen jedoch nicht mehr zustande. Das Gesetz trat am 1. Januar 1981 in Kraft. So wurde eine Wiederholung des 1980 entstandenen Zeitchaos, z. B. auf grenzüberschreitenden Fahrplänen der Eisenbahn, vermieden. Eine (unter anderem von Christoph Blocher) 1982 lancierte Volksinitiative zur Abschaffung der Sommerzeit kam nicht zustande. Seit 1981 gilt daher auch in der Schweiz die gleiche Sommerzeitregelung wie in ihren Nachbarstaaten: von 1981 bis 1995 Ende März bis Ende September, seit 1996 Ende März bis Ende Oktober, mit Umstellung jeweils am Sonntag um 2 Uhr MEZ (1 Uhr UTC). Siehe auch Basler Zeit.

Sommerzeitregelungen

Mitteleuropäische Sommerzeit

Die Zeitdifferenz der Mitteleuropäischen Sommerzeit zur Koordinierten Weltzeit (UTC) (früher Greenwich Mean Time, GMT/Universal Time, UT) beträgt 2 Stunden, während die Mitteleuropäische Zeit (Normalzeit) um 1 Stunde von der UTC abweicht. Im internationalen Sprachgebrauch wird die MESZ auch als Central European Summer Time (CEST), Middle European Summer Time (MEST) oder Central European Daylight Saving Time (CEDT, amerikanisch auch CET DST notiert) bezeichnet.

Die Mitteleuropäische Hochsommerzeit (MEHSZ = UT+3) – auch „doppelte Sommerzeit“ genannt – war eine Spezial-Zeitzone in den Jahren 1945 und 1947 in Deutschland. Sie entsprach der British Double Summer Time UT+2 als Sommerzeit der War Time UT+1 (WEZ/GMT+1).

Gemeinsame europäische Sommerzeit

Geregelt sind die europäischen Sommerzeiten (WESZ, MESZ, OESZ) für die EU in der Richtlinie 2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit[19] und den ergänzenden Mitteilungen 2001/C 35/07[20] und 2006/C 61/02.[21] Auch einige assoziierte Staaten, wie die Schweiz, der Europäische Wirtschaftsraum außer Island und einige andere Länder, verwenden diese Regelung. Das Verfahren der Sommerzeit wurde im Jahr 2007 bestätigt.[22]

Nach den Ölkrisen 1973 und 1979/1980 war die seit dem Krieg nicht mehr verwendete Sommerzeit im Laufe der späten 1970er in einigen Ländern wieder eingeführt worden. Seitens der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) wurde mit der Vereinheitlichung der Gültigkeitszeiten begonnen. Die ersten Entwürfe von 1976 (1976/C79/38, 1976/C131/12) traten dann mit der Richtlinie 1980/737/EWG[23] in Kraft, die sich vorerst auf den Zeitraum 1980–1981 bezog. Es galt die Sommerzeit vom letzten Sonntag im März bis zum letzten Sonntag im September, Zeitumstellung jeweils um 01:00 UTC (02:00 MEZ ↔ 03:00 MESZ), sodass die erste gemeinsame Sommerzeit vom 6. April 1980, 02:00 MEZ bis zum 28. September 1980, 03:00 MESZ dauerte. Diese Regeln wurden vorerst regelmäßig wiederfestgesetzt, bis mit der Richtlinie 2000/84/EG eine unbefristet gültige Regelung getroffen wurde.[24] Die heute gültige Regel wurde 1996 eingeführt.

Offizielle Regelung der Zeitumstellung

Folgende Regelung gilt:

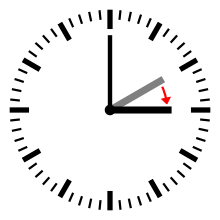

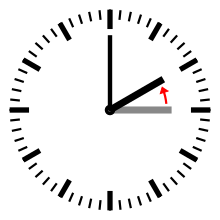

- Die Umstellung von der Normal- auf die Sommerzeit findet am letzten Sonntag im März um 1 Uhr UTC, also in der mitteleuropäischen Zeitzone von 2 Uhr MEZ auf 3 Uhr MESZ, statt.

- Die Umstellung von der Sommer- auf die Normalzeit findet am letzten Sonntag im Oktober um 1 Uhr UTC, also in der mitteleuropäischen Zeitzone von 3 Uhr MESZ auf 2 Uhr MEZ, statt.

Um die doppelt erscheinenden Stunden von 2 Uhr MESZ bis 3 Uhr MEZ am Ende der Sommerzeit unterscheiden zu können, wird die Stunde vor der Zeitumstellung mit 2A Uhr, die Stunde nach der Umstellung mit 2B Uhr bezeichnet. Die Bezeichnung mit A und B wurde in Deutschland erstmals in § 3 der Bekanntmachung über die Sommerzeit 1917[6] eingeführt.

Umsetzung der Sommerzeitregelung in Deutschland

In Deutschland wird die Zeitumstellung per Rechtsverordnung bestimmt. § 5 Einheiten- und Zeitgesetz (EinhZeitG) ermächtigt das Bundeswirtschaftsministerium zum Erlass entsprechender Verordnungen. Bis einschließlich 2001 galt die Zeitverordnung von 1997,[25] bis dann im Jahr 2002 mit § 1 Sommerzeitverordnung die Sommerzeit auf unbestimmte Zeit eingeführt wurde.

Für die technische Umsetzung der Zeitumstellungen ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig zuständig. Die PTB kontrolliert die impulsgebenden Atomuhren in Braunschweig. Deren Zeit wird mit der Uhr am Langwellensender DCF77 in Mainflingen bei Frankfurt am Main abgeglichen, der von dort Zeitsignale ausstrahlt. Diese gehen an alle öffentlichen und privaten Funkuhren, an die Steuertechnik von Kraft- und Umspannwerken, die Uhren der Deutschen Bahn AG, die Fahrsteuerung der U-Bahnen, die Anlagen der Flugsicherung und rund 50.000 Verkehrsampeln.

Regelungen in Staaten außerhalb Mitteleuropas

Die westeuropäische Zeit und osteuropäische Zeit werden gleichzeitig mit der mitteleuropäischen Zeit auf Sommerzeit umgestellt, also um 1:00 Uhr bzw. 3:00 Uhr lokaler Zeit.

In einigen Staaten wie zum Beispiel Russland beginnt und endet die Sommerzeit an denselben Tagen wie in Mitteleuropa. Dort stellt man die Uhr zwar auch um eine Stunde vor, faktisch jedoch um zwei Stunden, weil in Russland die so genannte Dekretzeit gilt, die als Relikt aus Sowjetzeiten während des ganzen Jahres die Addition von einer Stunde zur tatsächlichen geografischen Zeitzone vorschreibt.

Andere Staaten mit Sommerzeit haben wiederum abweichende Regelungen. In den meisten Ländern beginnt die Sommerzeit in den Monaten März oder April und endet in den Monaten September, Oktober oder November, in den Staaten auf der Südhalbkugel umgekehrt.

Regelungen in Nordamerika

In den USA wurde die Sommerzeit erstmals während des Ersten Weltkriegs verwendet. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die Uhren ganzjährig vorgestellt („War Time“).[26] Von 1945 bis 1966 gab es in den USA kein die Sommerzeit betreffendes Bundesgesetz; es bestanden lokal unterschiedliche Regelungen. 1966 wurde sie per Bundesgesetz eingeführt.

Am 27. Juli 2005 wurde vom US-Kongress die so genannte Energy Bill (HR6 / Energy Policy Act of 2005 oder Public Law 109-58) beschlossen. Darin wird unter anderem festgelegt, dass ab 2007 die Sommerzeit am zweiten Sonntag im März beginnt und am ersten Sonntag im November endet.[27] Der Kongress behält sich allerdings vor, diese Änderung rückgängig zu machen. Somit gelten seit Frühling 2007 in den USA und auch in Kanada veränderte Termine für die Sommerzeit (dort „Daylight Saving Time“ / DST und „Heure avancée“ / HA genannt). Sie beginnt drei Wochen früher und endet eine Woche später als bisher.

In den Bundesstaaten Arizona (mit Ausnahme des Gebietes der Diné, der Navajo Nation Reservation), Hawaii und den meisten amerikanischen Außengebieten gibt es keine Sommerzeit, ebenso nicht in der kanadischen Provinz Saskatchewan und dem an Arizona angrenzenden mexikanischen Bundesstaat Sonora.

In Mexiko beginnt die Sommerzeit am ersten Sonntag im April, also eine Woche später als in Europa. Sie endet am letzten Sonntag im Oktober, demselben Tag wie in Europa. In den USA und Mexiko werden die Uhren nicht wie in Europa gleichzeitig umgestellt, sondern im März/April jeweils um 2:00 Lokalzeit (beispielsweise 10:00 UTC in Kalifornien, 7:00 UTC in New York) vorgestellt, und im Oktober/November um 2:00 lokaler Sommerzeit auf 1:00 Uhr zurückgestellt.

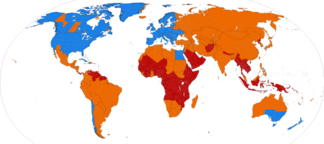

Äquatornähe

In den mittleren und hohen geographischen Breiten ist der Wechsel zwischen langen und kurzen Tagen im Laufe des Jahres wesentlich stärker ausgeprägt als in Äquatornähe. Wegen der Wanderung der Sonne zwischen dem nördlichen und südlichen Wendekreis schwankt die Tageslänge (heller Tag zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang) in Äquatornähe zwischen 10,5 und 13,5 Stunden, also um 3 Stunden. In Deutschland (Flensburg) schwankt sie dagegen zwischen 7 Std 13 Min und 17 Std 20 Min, also um 10 Std 7 Min. Deshalb ist die Sommerzeit in Äquatornähe weniger sinnvoll als in den mittleren Breiten, was sich in der praktischen Einführung in den jeweiligen geographischen Regionen widerspiegelt (s. Karte).

Auch in ganz hohen Breiten jenseits der Polarkreise ist eine Sommerzeit weniger sinnvoll, weil dort die Sonne im Sommer ohnehin sehr spät oder gar nicht untergeht und die Höhe des Sonnenstands im Tagesverlauf nur relativ wenig schwankt.

Liste aller Staaten mit Sommerzeit

Die folgenden Listen basieren auf Daten von 2004.

- Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums (außer Island)

- Staaten, in denen eine Sommerzeit im selben Zeitraum wie in der Europäischen Union gilt:

- Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Libanon, Liechtenstein, Marokko, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Russland, San Marino, Schweiz, Serbien, Tunesien, Türkei (bis 2011), Ukraine, Vatikanstadt

- Staaten, in denen eine Sommerzeit in einem anderen Zeitraum gilt:

- Afghanistan, Ägypten, Argentinien (seit 2007), Australien (teilweise), Bahamas, Bermuda, Brasilien (sehr uneinheitlich), Chile, Iran, Israel, Kanada (teilweise), Kuba, Marokko (nur 2008), Mexiko, Mongolei (teilweise), Namibia, Neuseeland, Pakistan, Palästinensische Autonomiegebiete, Paraguay, Syrien, Uruguay, USA (teilweise)

Vor- und Nachteile

Längere Abende

Die Tageslichtphase liegt zu einer späteren Uhrzeit. Das wird von vielen Menschen als eine Verlängerung der Tageslichtzeit empfunden. So ist die Uhrzeit des Sonnenaufgangs im Hochsommer zum Beispiel 4:30 Uhr Sommerzeit statt 3:30 Uhr Normalzeit. Entsprechend verschiebt sich die Uhrzeit des Sonnenuntergangs etwa von 21:00 Normalzeit auf 22:00 Uhr Sommerzeit. Da um 3 und 4 Uhr morgens der Großteil der Menschen schläft, um 22 Uhr abends aber nicht, und da die heutige Gesellschaft sich eher nach der Uhrzeit als nach der tatsächlichen Tageszeit richtet, verschiebt sich die mit der Uhrzeit verbundene Wachphase der meisten Menschen mehr in die helle Phase des Tages hinein. So sind die abendlichen Freizeitaktivitäten länger bei Tageslicht und angenehmeren Außentemperaturen möglich, was vor allem von jüngeren Menschen als positiv bewertet wird.

Der gleiche Effekt wäre freilich auch ohne einen Wechsel des Zeitsystems möglich; nur müssten dann alle Tätigkeiten zu einer um eine Stunde vorverlegten Uhrzeit ausgeführt werden (z. B. Schulbeginn schon um 7 Uhr statt um 8 Uhr, Abendnachrichten um 19 Uhr statt um 20 Uhr).

Energieverbrauch

Eine der offiziellen Begründungen für die Einführung der Sommerzeit war die Einsparung von Energie. Diese ist allerdings fraglich und bis heute umstritten. Beispielsweise haben kalifornische Wissenschaftler 2008 in einer neueren Untersuchung durch dreijährige Beobachtung des Stromverbrauchs von 7 Millionen Haushalten in Indiana, wo die Sommerzeit erst 2006 eingeführt wurde, festgestellt, dass der Stromverbrauch nach der Umstellung auf die Sommerzeit um 1 bis 3 Prozent anstieg. So könne das ursprünglich verfolgte Ziel der Energieeinsparung durch die Sommerzeit nicht erreicht werden. Demnach falle die Energiebilanz sogar negativ aus, da „geringfügige Einsparungen im Frühjahr einem umso stärkeren Stromverbrauch im Spätsommer und Herbst“ entgegenstünden. Insbesondere ein erhöhter Heizbedarf in den frühen Morgenstunden und eine stärkere Nutzung von Klimaanlagen an den längeren Nachmittagen und warmen Sommerabenden fallen negativ ins Gewicht. Die Einwohner Indianas zahlten rund 8,6 Millionen US-Dollar pro Jahr mehr für den zusätzlichen Energieverbrauch. Die Verfasser der Studie, die Wirtschaftswissenschaftler Matthew Kotchen und Laura Grant von der Universität von Kalifornien in Santa Barbara, berechneten zudem die Kosten der stärkeren Umweltverschmutzung für die Gesellschaft auf jährlich 1,6 bis 5,3 Millionen Dollar.[28]

Dass die erwünschte Energieeinsparung auch in Deutschland nicht erreicht wurde, bestätigte am 18. Mai 2005 die Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion.[29] Das Umweltbundesamt stellte keine positiven Energiespareffekte fest, da die Einsparung an Strom für Beleuchtung durch den Mehrverbrauch an Heizenergie durch die Vorverlegung der Hauptheizzeit „überkompensiert“ werde.[30] Der zunehmende Einsatz von Energiesparlampen würde diesen Effekt in Zukunft zudem weiter verstärken.[31] Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft.[32]

Alternativen zur beabsichtigten Energieeinsparung durch Sommerzeit

Besonders in den zentral gelenkten Planwirtschaften des Ostblocks wurden in einigen Ländern leicht gestaffelte Arbeitszeiten (Arbeitsbeginn in den verschiedenen Betrieben 7 bis 9 Uhr) eingeführt, um den morgendlichen Stromverbrauch zu senken. Denn für die Sicherstellung der Stromversorgung ist nicht nur der Gesamtverbrauch entscheidend, sondern auch die Verbrauchsspitzen, für die zusätzliche Kraftwerkskapazitäten als Reserven benötigt würden. Der öffentliche Personentransport und der private Autoverkehr mit den morgendlichen Stoßzeiten wurde so auch etwas verteilt und entlastet.

Unabhängig von der Sommerzeit wurde in einigen Branchen und Betrieben schon lange vorher eine unterschiedliche Lage der Arbeitszeit im Sommer und im Winter gehandhabt.

In der DDR wurde Anfang 1969 der gesamte Schulunterricht um 2 Stunden nach hinten verschoben, um Energie zu sparen. Diese Praxis wurde aber bereits nach einer Woche wieder aufgegeben, da die morgendliche Energieeinsparung vom Energieverbrauch in den Nachmittagsstunden wieder zunichte gemacht wurde.

Menschliche Natur

Während Befürworter der Sommerzeit argumentieren, es sei für die Menschen vorteilhaft, abends länger bei Tageslicht die Freizeit gestalten zu können, wodurch ihre Produktivität erhöht werde, argumentieren die Gegner, die Anpassung an den neuen Tagesrhythmus dauere mindestens mehrere Tage, sei gesundheitsschädlich und verringere während der Umstellungsphase die Produktivität. Es lägen physiologische Studien vor, nach denen einige zirkadian schwankende Hormonspiegel, ähnlich dem des Stresshormons Kortisol, bis zu viereinhalb Monate brauchten, um sich vollständig den neuen Gegebenheiten anzupassen (bei einstündiger Zeitumstellung gegen die natürliche Rhythmik, also nach Art der gängigen Sommerzeit) – in umgekehrter, „natürlicher“ Richtung (also bei Eintritt der „Winterzeit“) dauere diese Anpassung nur ca. zwei Wochen. Ob allein diese Hormonspiegelschwankungen bereits krankheitsfördernd wirken, sei jedoch nicht belegt.

- Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dass der natürliche Rhythmus unserer inneren Uhr auf einen längeren Tag (25-Stunden-Tag) als den 24-Stunden-Tag programmiert ist. Deshalb kann unsere innere Uhr auf relativ „natürliche“ Weise unseren Tag verlängern, aber es fällt ihr sehr schwer, die Tageslänge zu verkürzen (siehe dazu auch: Jetlag).

// Zitat fehlt

Abweichung vom Sonnenstand

Der Mittag der heute nicht mehr gebräuchlichen wahren Ortszeit (WOZ) teilt den Zeitabschnitt zwischen Sonnenauf- und -untergang nahezu symmetrisch: Um 12 Uhr WOZ hat die Sonne ihren höchsten Stand. Der Auf- und Untergang der Sonne liegen in nahezu gleichem Zeitabstand vor bzw. nach diesem Zeitpunkt. Seit der Normierung der Zeit in Zeitzonen kommt es allerdings ohnehin zu Abweichungen von der mittleren Ortszeit von bis zu 36 Minuten im Westen Deutschlands, bis zu 97 Minuten in Galicien (Nordwest-Spanien) und über 3 Stunden im Westen Chinas. Für die Mitteleuropäische Zeit ist der 15. Meridian (15° Ost), der unter anderen durch Görlitz und Gmünd im Waldviertel verläuft, der Bezugsmeridian. Westlich davon, also abgesehen vom Osten Österreichs fast im ganzen deutschsprachigen Gebiet, erreicht die Sonne ihren Höchststand erst nach 12 Uhr. Dazu kommt noch die jahresperiodische Abweichung der mittleren von der wahren Ortszeit, die sogenannte Zeitgleichung von bis zu 16 Minuten (Anfang November, der Abweichung im Westen des jeweiligen Bezugsmeridians entgegengerichtet; die maximale Abweichung, die sich dort im Sommer hinzuaddieren kann, beträgt 6,5 Minuten Ende Juli, bei frühem Beginn der Sommerzeit im März dann auch etwas mehr).

Mit der Sommerzeit vergrößert sich die Abweichung der gesetzlichen Uhrzeit von der wahren Ortszeit westlich des Bezugsmeridians um eine weitere ganze Stunde.

Technischer Aufwand

Jeder Einwohner muss alle Uhren in seinem persönlichen Umfeld zweimal im Jahr umstellen. Heutzutage gehören dazu neben Wand- und Armbanduhren eine Vielzahl von weiteren Geräten mit Zeitanzeige, inklusive diverser Rechnerprogramme. Insofern kann das Aufsuchen und Umstellen aller Uhren in einem Haushalt einen beträchtlichen Aufwand bedeuten.

Manche öffentliche Uhren, z. B. auf U-Bahnhöfen, zeigen einige Tage eine falsche Zeit an. Auch im privaten Bereich können bei der Umstellung zunächst vergessene Uhren später für Verwirrung sorgen, z. B. von Anrufbeantwortern oder Faxgeräten.

Problematisch können die Ereignisaufzeichnungen von solchen Uhren sein, die von einem autorisierten Personenkreis betreut werden, wenn die Umstellung erst einige Tage später vorgenommen wird und die gespeicherten Zeiten und darauf basierende Auswertungen somit falsch sind.

Immer mehr Uhren werden heute über ein Funksignal (Funkuhr) automatisch gestellt, viele müssen aber nach wie vor manuell umgestellt werden. Computeruhren können ebenfalls automatisch über eine Funktion des Betriebssystems gestellt werden. Trotzdem gibt es viele Rechnerprogramme mit Echtzeitfunktion, die die Betriebssystemfunktion zur Sommerzeitumstellung nicht nutzen und manuell umkonfiguriert werden müssen. (Das gleiche Problem gibt es auch bei Schaltsekunden.)

Probleme bei der Umstellung

Medizin

Mediziner haben negative Auswirkungen der Zeitumstellung festgestellt, da sich die Anpassung des chronobiologischen Rhythmus des Organismus als problematisch herausgestellt hat.[33] Besonders Menschen mit Schlafstörungen oder organischen Erkrankungen haben hier offenbar größere Schwierigkeiten.

Ob die Zeitumstellung einen Einfluss auf die Zahl der Verkehrsunfälle in der Umstellungsphase hat, ist nicht klar; Untersuchungen dazu kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen.[34][35] Die Unfallquote ist während der Sommerzeit insgesamt niedriger.[36][37]

Nach einer Studie von Imre Janszky und Rickard Ljung erhöht die Umstellung auf die Sommerzeit das Herzinfarktrisiko.[38]

Landwirtschaft

Aus der Landwirtschaft ist bekannt, dass die Milchkühe ein bis zwei Wochen benötigen, um sich auf die neuen Melkzeiten umzustellen. Besonders bei der Herbst-Zeitumstellung ist der veränderte Tagesablauf auf den Höfen am lauten Muhen einiger Kühe morgens deutlich zu verfolgen. Bei der Frühjahrsumstellung ist die Milchleistung einige Tage lang geringer. Die meisten Landwirte verteilen inzwischen die Zeitumstellung für das Melken über mehrere Tage, um so das Problem zu mildern.

Nachtdienste

Während die Zeitumstellung für die meisten Bürger sozusagen „im Schlaf“ erfolgt, so stellt sie verschiedene Einrichtungen vor mehr oder weniger große Probleme. Einrichtungen mit nächtlichem Bereitschaftsdienst haben mit dem Problem zu kämpfen, dass entweder der Dienst eine Stunde länger oder aber die Ruhezeit eine Stunde verkürzt ist und somit eventuell nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen genügt. Daher müssen häufig für die Tage der Zeitumstellung eigene Dienstpläne erstellt werden, was zusätzliche Kosten verursacht.

Öffentliche Verkehrsmittel

Bei Umstellung von Normal- auf Sommerzeit verkehren die Züge mit einer Stunde Verspätung bis zum Zielbahnhof.

Bei den Uhren der Deutschen Bahn kommt nach 1:59 Uhr die Anzeige 3:00 Uhr. Das Vorstellen der Bahnhofsuhren um eine Stunde erfolgt durch zusätzliche Halbminutentaktimpulse. Das Umstellen der Analoguhr dauert ca. 5 Minuten.

Zügen, die während der Umstellung auf Sommerzeit unterwegs sind (in der Regel Güterzüge, Nachtzüge und S-Bahnzüge in den Ballungsräumen), fehlt eine Stunde. Wenn möglich, werden Güterzüge vor der planmäßigen Abfahrtszeit auf die Reise geschickt, so dass sie ihren Zielort mit nur geringer oder oft auch ohne Verspätung erreichen. S-Bahnzüge, die nur innerhalb dieser Stunde unterwegs wären, fallen aus. Nachtzüge haben oft fahrplanmäßig längere Aufenthalte, die gekürzt werden können. Wo dies nicht möglich ist, kommen die Züge an diesem Tag verspätet ans Ziel.

Im umgekehrten Fall, also beim Zurückstellen der Uhren im Herbst, ist die Stunde zwischen 2 und 3 Uhr zweimal vorhanden. Züge, die in dieser Stunde unterwegs sind, werden in einem geeigneten Bahnhof eine Stunde lang angehalten. Dadurch kommt der Zug laut Fahrplan zwar pünktlich an, die tatsächliche Reisezeit erhöht sich aber trotzdem um eine Stunde. Züge, deren planmäßige Abfahrtszeit zwischen zwei und drei Uhr liegt, müssen zweimal abfahren. Dies erhöht die notwendige Anzahl von Fahrzeugen und Personal. Außerdem müssen für diese Zeitumstellung auch deshalb besondere Fahrpläne erstellt werden, weil dieser „doppelt vorhandene“ Zug bei identischer Zugnummer zu Fehlermeldungen in der Stellwerkselektronik führen würde.[39]

Luftfahrt

Die Luftfahrt, die ständig über mehrere Zeitzonen hinweg fliegt und koordiniert wird, arbeitet immer mit Koordinierter Weltzeit (UTC), die von der Sommerzeit-Umstellung nicht betroffen ist. Es müssen also keine Flugzeuge irgendwo warten, wie es bei der Eisenbahn der Fall ist. Lediglich die Umrechnung in Ortszeit (Local Time) verschiebt sich um eine Stunde – also die Ein- und Aussteigezeit für die Passagiere, die an den Flughäfen in Ortszeit angegeben wird.

Wissenschaft und Technik

Datenaufzeichnungen, die die gesetzliche Zeit als Zeitstempel verwenden, lassen sich nur auswerten, wenn die zum Zeitpunkt der Aufzeichnung gültige Sommerzeitregelung bekannt ist.

Informationstechnik

IT-Systeme müssen für die Umstellung ausgerüstet sein oder gewartet werden.

Verwendet ein Betriebssystem die Koordinierte Weltzeit (UTC) als Systemzeit und für gespeicherte Zeitstempel, dann hat die Sommerzeit keine Auswirkungen auf den Betrieb; diese wird nur bei der Berechnung der gesetzlichen Zeit für eine benutzerfreundliche Darstellung berücksichtigt. Es gibt auch Betriebssysteme, welche stattdessen die gesetzliche Zeit als Systemzeit und für gespeicherte Zeitstempel verwenden, aber in diesen Zeitstempeln keine Informationen darüber ablegen, ob dies die Normal- oder die Sommerzeit ist. Dadurch gibt es neben dem Stunden-Loch zum Beginn und doppelten Zeitstempeln zum Ende der Sommerzeit ein weiteres Problem: Wie lautet zu gespeicherten Zeitstempeln in Ortszeit die passende Zeitangabe in Koordinierter Weltzeit, und wie werden gespeicherte Zeitstempel (z. B. auf Dateien) bei aktiver Sommerzeit einerseits und bei Normalzeit andererseits angezeigt – und welche der beiden Darstellungen ist korrekt?

Gefürchtet sind in Zusammenhang mit der Umstellung von Sommerzeit auf normale Zeit:

- Scheinbar nicht chronologische Protokolleinträge (nach 2:59 Uhr folgt – nach Rückstellung von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr – wieder 2:00 Uhr),

- Scheinbar doppelte Einträge (eine Stunde nach 2:14 Uhr kommt wieder 2:14 Uhr),

- Jobs, die unbeabsichtigt zweimal ausgeführt werden (ein für z. B. 2:30 Uhr eingeplanter Job läuft zweimal ab),

- Daten, die – in vernetzten IT-Systemen – scheinbar früher ankommen, als sie gesendet wurden, wenn das sendende System nicht gleichzeitig mit dem empfangenden umgestellt wird. (Beispiel: Das nicht umgestellte externe System sendet eine Nachricht um 03:01 Uhr, die am umgestellten Hauptsystem um 02:01 Uhr ankommt.)

Dies kann Auswertungen durcheinanderbringen. Datenbanksysteme mit starker Bindung an Datum und Uhrzeit können inkonsistent werden.

Die Umstellung der Zeit ist meist abhängig vom Betriebssystem. Manche brauchen manuelle Eingriffe, andere können die Umstellung automatisch durchführen. Dabei erfolgt der Zeitsprung aber nicht immer zum gesetzlich vorgesehenen Zeitpunkt, sondern passiert „implementierungsabhängig“ vielleicht einige Minuten später.

Komplexe Softwaresysteme können auch eine vom Betriebssystem abweichende „Zeitverwaltung“ haben. So gibt es z. B. in neueren SAP-Systemen eine „Zeitdehnung“, bei der von 02:00 MESZ bis 03:00 MEZ die „SAP-Zeit“ langsamer läuft und dadurch der Zeitsprung ganz vermieden wird. Offen bleibt bei solchen Lösungen jedoch die Koordination mit anderen Systemen, deren Zeit anders verläuft.

Durch die Änderung der Sommerzeit in den USA, in Kanada und Brasilien (siehe oben) wurden für die Umstellung auf die Sommerzeit im Jahr 2007 Anpassungen für viele Softwaresysteme notwendig. Für von den Herstellern nicht mehr voll gewartete Systeme konnte das zu Problemen bei der automatischen Zeitumstellung führen.

Es gibt kaum Programme, die Zeitdifferenzen zwischen gesetzlichen Datums-/Zeitangaben unter korrekter Berücksichtigung der zu den Zeitpunkten gültigen gesetzlichen Zeit (Sommerzeit/Normalzeit) berechnen können.

Pharmabranche und weitere GMP-gerecht produzierende Branchen

Hier ergibt sich durch die Umstellung der Zeitrahmen (sowohl +1h als auch −1h) das Problem der lückenlosen Überwachung und Dokumentation von vitalen Umgebungs-Daten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Raumdruck, Partikelanzahl) in den Räumen verschiedener Reinheitsklassen.

In Verbindung mit den im IT-Bereich auftretenden Schwierigkeiten müssen weitere, autonom arbeitende Überwachungsgeräte installiert werden, was einen zusätzlichen Aufwand an Arbeitskraft und Logistik zur Folge hat. Dazu kommt der Mehraufwand für die Auswertung der aufgezeichneten Daten.

Merksprüche

Viele Menschen haben bei der jeweiligen Umstellung ein Problem, zu unterscheiden, wann die Uhren vor- und wann sie zurückgestellt werden sollen. Es gibt dafür zahlreiche Merkregeln. Eine davon ist die „Straßencafé-Faustregel“: Im Frühjahr werden die Stühle vor das Lokal gestellt, im Herbst kommen sie zurück ins Lager. Im amerikanischen Englisch gibt es den Merkspruch „spring forward, fall back“, was sowohl mit „Spring vor, fall zurück“ als auch mit „Frühling vor, Herbst zurück“ übersetzt werden kann.

Siehe auch

Weblinks

- www.zeitumstellung.de – Ausführliche Informationen zur Sommerzeit samt Umstellungsterminen, Pro & Contra, interessanten Links usw.

- www.zeitzonen.de – Informationen zur Handhabung der Sommerzeit in allen Ländern mit aktueller Zeitangabe

- Sources for Time Zone and Daylight Saving Time Data – Internationale Datenbank zur Sommerzeit incl. historischer Daten (engl.)

- www.ptb.de – Liste der Lokalzeiten vieler Länder bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, Arbeitsgruppe 4.41 „Zeitnormale“

- www.medizinfo.de – Medizinische Fakten zur Zeitumstellung

Einzelnachweise

- ↑ http://www.irishstatutebook.ie/1971/en/act/pub/0017/sec0001.html#zza17y1971s1

- ↑ Text von Franklins Brief in englischer Sprache

- ↑ W. Willett: The Waste Of Daylight. Sloane Square, London, Juli 1907 [1]

- ↑ a b c Yvonne Zimber: Sommerzeiten und Hochsommerzeiten in Deutschland bis 1979. Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Arbeitsgruppe Zeitnormale 2003

- ↑ a b Bekanntmachung über die Vorverlegung der Stunden während der Zeit vom 1. Mai bis 30. September 1916 vom 6. April 1916, RGBl., S. 243

- ↑ a b Bekanntmachung über die Vorverlegung der Stunden während der Zeit vom 16. April bis 17. September 1917 vom 16. Februar 1917, RGBl., S. 151

- ↑ Bekanntmachung über die Vorverlegung der Stunden während der Zeit vom 15. April bis 16. September 1918 vom 7. März 1918, RGBl., S. 109

- ↑ a b Verordnung über die Einführung der Sommerzeit vom 23. Januar 1940, RGBl., S. 232

- ↑ a b c Verordnung über die Verlängerung der Sommerzeit vom 2. Oktober 1940, RGBl., S. 1322

- ↑ a b c Verordnung über die Wiedereinführung der Normalzeit im Winter 1942/1943 vom 16. Oktober 1942, RGBl., S. 593

- ↑ a b c Verordnung über die Wiedereinführung der Normalzeit im Winter 1943/44 vom 20. September 1943, RGBl., S. 542

- ↑ a b c Verordnung über die Wiedereinführung der Normalzeit im Winter 1944/45 vom 4. September 1944, RGBl., S. 198

- ↑ Protokoll der 47. Sitzung des Alliierten Kontrollrates

- ↑ Protokoll der 113. Sitzung des Alliierten Kontrollrates

- ↑ Protokoll der 135. Sitzung des Alliierten Kontrollrates

- ↑ Protokoll der 140. Sitzung des Alliierten Kontrollrates

- ↑ Verordnung über die Festlegung der Normalzeit in der DDR (Zeitordnung) vom 30. September 1977, GBl. I, S. 346

- ↑ Schweizer Zeitgesetz vom 21. März 1980

- ↑ Richtlinie 2000/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Januar 2001 zur Regelung der Sommerzeit, EUR-Lex

- ↑ Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2000/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Regelung der Sommerzeit – Dauer der Sommerzeit. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 35, 44. Jahrgang, 2. Februar 2001, S. 7

- ↑ Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2000/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Januar 2001 zur Regelung der Sommerzeit. Amtsblatt der Europäischen Union C 61, 49. Jahrgang, 14. März 2006, S. 2

- ↑ Mitteilung der Kommission an Rat, das Europäische Parlament und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemäß Artikel 5 der Richtlinie Nr. 2000/84/EG zur Regelung der Sommerzeit. KOM(2007) 739 endgültig, Brüssel, 23. November 2007 (www.initiative-zur-abschaffung-der-sommerzeit.de, PDF)

- ↑ Richtlinie 80/737/EWG des Rates vom 22. Juli 1980 zur Regelung der Sommerzeit, Amtsblatt Nr. L 205 vom 07/08/1980, S. 1 (1980/L205/17)

- ↑ R.H. van Gent: IV - Zomertijdregeling in Nederland (1916 tot nu). Herinvoering van de zomertijd. In: De wettelijke tijdregeling in Nederland. Institute for History and Foundations of Science, 26. März 2009, abgerufen am 3. Oktober 2009 (niederl., mit einer genauen Aufstellung Richtlinien, Gültigkeit, u.a.).

- ↑ Verordnung über die Einführung der mitteleuropäischen Sommerzeit für die Jahre 1998, 1999, 2000 und 2001 vom 7. Oktober 1997, BGBl. I, S. 2471

- ↑ zur „War Time“ vgl. den Artikel History of time in the United States (englisch) – Artikel bei Wikipedia

- ↑ CRS Report for Congress. 27. September 2005

- ↑ Matthew Kotchen, Laura Grant: Does Daylight Saving Time Save Energy? Evidence from a Natural Experiment in Indiana. (pdf)

- ↑ Pressemeldung des Bundestages mit Antwort auf FDP-Anfrage

- ↑ Umstellung auf Sommerzeit erhöht Energieverbrauch, Handelsblatt vom 27. März 2008

- ↑ Die Sommerzeit bringt nichts. Stern.de vom 27. März 2009

- ↑ http://www.bdew.de/bdew.nsf/id/DE_20100326_PM_Sommerzeit_ist_keine_Energiesparzeit Sommerzeit ist keine Energiesparzeit

- ↑ T. Kantermann, M. Juda, M. Merrow, T. Roenneberg: The Human Circadian Clock's Seasonal Adjustment Is Disrupted by Daylight Saving Time. In: Curr Biol, Band 24, Oktober 2007, PMID 17964164

- ↑ M. Lambe, P. Cummings: The shift to and from daylight savings time and motor vehicle crashes. In: Accid Anal Prev, Band 32, Juli 2000, S. 609–611, PMID 10868764

- ↑ J. Varughese, R. P. Allen: Fatal accidents following changes in daylight savings time. The American experience. In: Sleep Med, Band 2, Januar 2001, S. 31–36, PMID 11152980

- ↑ S. A. Ferguson, D. F. Preusser, A. K. Lund, P. L. Zador, R. G. Ulmer: Daylight saving time and motor vehicle crashes. The reduction in pedestrian and vehicle occupant fatalities. In: American Journal of Public Health, Band 85, Januar 1995, S. 92–95, PMID 7832269

- ↑ D. Coate, S. Markowitz: The effects of daylight and daylight saving time on US pedestrian fatalities and motor vehicle occupant fatalities. In: Accid Anal Prev, Band 36, Mai 2004, S. 351–357, PMID 15003579

- ↑ http://content.nejm.org/cgi/content/extract/359/18/1966 Imre Janszky, Rickard Ljung: Shifts to and from Daylight Saving Time and Incidence of Myocardial Infarction. In: The New England Journal of Medicine

- ↑ Deutsche Bahn, Mobility Networks Logistics, Themendienst: Uhren und Zeit bei der DB. Details zur Uhrenumstellung.

Vorlage:Link FA Vorlage:Link FA Vorlage:Link FA Vorlage:Link FA