„Männlichkeit“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Siehe auch |

Beispiel für Kulturübergreifende Unterschiede |

||

| Zeile 69: | Zeile 69: | ||

[[Mode]], [[Jugendkultur]]en, [[Werbung]], [[Film]]e und andere Medien bieten immer wieder neue Männlichkeitsbilder und -ideale an und verstärken, variieren oder relativieren damit diese Zuschreibungen. Beispiele: die Filme ''[[Easy Rider]]'' und ''[[Terminator (Film)|Terminator]]'', der Mythos [[Cowboy]] (Westernromane, Film, Mode), der [[Marlboro Man]] der Werbung – aber auch als Relativierung der [[Hippie]] u. a. m. |

[[Mode]], [[Jugendkultur]]en, [[Werbung]], [[Film]]e und andere Medien bieten immer wieder neue Männlichkeitsbilder und -ideale an und verstärken, variieren oder relativieren damit diese Zuschreibungen. Beispiele: die Filme ''[[Easy Rider]]'' und ''[[Terminator (Film)|Terminator]]'', der Mythos [[Cowboy]] (Westernromane, Film, Mode), der [[Marlboro Man]] der Werbung – aber auch als Relativierung der [[Hippie]] u. a. m. |

||

== Männlichkeit im kulturübergreifenden Raum == |

|||

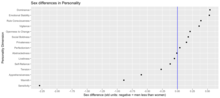

[[Datei:Sex_differences_in_personality.R.png|mini|Normative Unterschiede in der Persönlichkeit in den Cattel Domänen. (Basierend auf Daten von M. Del Giudice, T. Booth, & P. Irwing, 2012<ref>{{Cite journal|author=Marco Del Giudice, Tom Booth, Paul Irwing|date=2012-01-04|title=The Distance Between Mars and Venus: Measuring Global Sex Differences in Personality|journal=PLOS ONE|volume=7|issue=1|pages=e29265|doi=10.1371/journal.pone.0029265|pmid=22238596|pmc=3251566|issn=1932-6203|bibcode=2012PLoSO...729265D}}</ref>)]] |

|||

{{Siehe auch|Psychologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen #Psychologische Merkmale |

|||

}} |

|||

Verschiedene [[Metastudien|Meta-Studien]] konnten kulturübergreifende Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Verhalten feststellen. |

|||

== Krise der traditionellen männlichen Rolle == |

== Krise der traditionellen männlichen Rolle == |

||

Version vom 14. Januar 2021, 15:38 Uhr

Männlichkeit beschreibt die Summe der Eigenschaften, die für den Mann als charakteristisch gilt. In der Wissenschaft beschäftigen sich vor allem die Evolutionspsychologie und die Gender Studies mit Männlichkeit. Bei den Gender Studies wird Männlichkeit als Konstrukt definiert, das sich historisch wandelt und kulturell variiert. In der Biologie wird Männlichkeit auch auf den Einfluss von Hormonen, insbesondere Testosteron, zurückgeführt.

In engerem Sinne wird unter der Virilität (lateinisch virilis „männlich“) die männliche Stärke, die männlich-erotische Ausstrahlung, oft auch die Zeugungsfähigkeit („Manneskraft“) verstanden. Daher ist Mannbarkeit ein außer Gebrauch kommendes gehobenes Wort der Umgangssprache für die Geschlechtsreife des jungen Mannes, und Mannhaftigkeit wird in gehobener Sprache für Tapferkeit verwendet. Auch bestimmte Eigenschaften des männlichen Körpers werden vielfach als Sinnbild von Männlichkeit interpretiert. So gelten körperliche Größe, eine ausgeprägte Muskulatur, eine tiefe Stimme, breite Schultern, markante Gesichtszüge (insbesondere das Kinn) und eine starke Körperbehaarung (insbesondere der Brust) als typisch männliche Merkmale.

Forschung

Männlichkeit war lange kein Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Mit dem Beginn der Frauenforschung erschien es zunächst, als ob nur Frauen bzw. Weiblichkeit mithilfe der Forschungskategorie Geschlecht bzw. Gender untersuchbar seien (Geschlechterforschung) und nur sie Geschlecht bzw. Gender hätten.[1]

Mittlerweile hat sich Männlichkeit in immer mehr Wissenschaftsdisziplinen zum Forschungsthema entwickelt – seit den 1980er Jahren in den USA, seit den 1990er Jahren in Deutschland. Die Forschungsgebiete sind jedoch oft singulär und nicht multidisziplinär miteinander verbunden. Eine Ausnahme stellt die USA dar, in der sich die Männlichkeitsforschung seit den 1980er Jahren in einer multidisziplinären Phase befindet. Die Literaturwissenschaftler Stefan Horlacher et al. meinen dazu in einem Handbuch zum Thema Männlichkeit, das Verständnis in vielen Wissenschaftsdisziplinen basiere bis heute noch auf "vermeintlich eindeutigen Definitionen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die häufig noch immer voreilig auf augenscheinlich biologische oder gar genetisch determinierte Fakten reduziert werden".[1]

Biomedizin

Traditionelle Ausrichtung: Anatomie und Entwicklungsbiologie

Der Begriff Männlichkeit wird in Humanmedizin und Humanbiologie bis heute primär reproduktionsbiologisch verwendet. Im Vordergrund stehen primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale. Anatomische und entwicklungsbiologische Charakteristika des Mannes sind seit langem bekannt und gut untersucht. Aktuell stehen genetische und genregulatorische Aspekte der Männlichkeitsentwicklung im Vordergrund der bio!ogischen Forschung. Geschlechtsentwicklung wird als entwicklungsbiologischer Vorgang aufgefasst, der in der embryonalen Entwicklung zur Festlegung des körperlichen Geschlechts führt.[2]

Erweiterung: Soziales Geschlecht, Geschlechtshabitus

Erst seit kurzem werden gesundheitliche Konsequenzen des männlichen Geschlechts und Geschlechtshabitus (Geschlechtsrolle, Gender) erforscht. Dies hat neben der Andrologie zur Entwicklung einer Männermedizin geführt, die nicht nur auf geschlechtsspezifische körperliche Erkrankungen oder endokrine Störungen fokussiert, sondern auch auf Folgen typisch männlicher Verhaltensweisen. Da der männliche Habitus laufenden gesellschaftlichen Veränderungen unterliegt, muss die Männermedizin diesen Wandel untersuchen, wissenschaftlich begleiten und die therapeutische Behandlung laufend anpassen.

Auch Fallbeobachtungen und klinische Praxis belegen, dass soziale Faktoren für die Entwicklung männlicher Verhaltensmuster entscheidend sind. Beispielsweise zeigen Jungen, die nicht in die Pubertät eintreten, eine VielzahI von Verhaltensweisen, die gesellschaftlich als "männlich" eingestuft werden. Eine Abgrenzung von sozial erlerntem mannlichen Verhalten und dem Einfluss des männIichen Hormonhaushalts ist nicht möglich. Beide Faktoren sind für die Entwicklung eines Verhaltensmusters, das gesellschaftlich als "männlich" eingestuft wird, notwendig.

Männermedizin gehört zur Allgemeinmedizin und Inneren Medizin. Sie befasst sich mit der Gesamtheit männIicher Gesundheitsstörungen auch jenseits der Sexualorgane. Dagegen gehört die Andrologie zur Urologie und befasst sich mit Erkrankungen der männlichen Sexualorgane sowie deren hormoneller ReguIation (Endokrinologie). Männermedizin befasst sich etwa mit der niedrigeren Lebenserwartung von Männern im Vergleich zu Frauen. Sie erforscht auch Erkrankungen, die bei Männern häufiger auftreten, wie etwa die koronare Herzkrankheit, für die vor allem gesundheitsschädliches Verhalten von Männern, wie Tabakkonsum, verantwortlich gemacht wird. Für die allgemein niedrigere Lebenserwartung gibt es eine Vielzahl an Einflussfaktoren, die noch unklar sind.[2]

Soziologie

Dabei steht Männlichkeit dem Begriffspol Weiblichkeit gegenüber und ist wie diese ein kulturell-ideologisch verdichtetes Verständnis (im Gegensatz zum „Mannsein“, welches die tatsächlich gelebte Vielfalt repräsentiert). Die über Männlichkeit den Männern zugeschriebenen Eigenschaften unterliegen unter anderem dem kulturellen und sozialen Wandel (vgl. Weib und Frau); sie werden mit den biologisch männlichen Merkmalen als verbunden angesehen (vgl. Männchen). Inwieweit diese Zuschreibungen für sozialisiert oder angeboren (oder sogar „natürlich“ bzw. „göttlich gewollt“) erachtet werden, unterliegt ebenfalls dem sozialen Wandel. Unterschiedliche Religionen, Weltanschauungen und wissenschaftliche Positionen bieten dazu verschiedenste Modelle als Antworten an. Im wissenschaftlichen Bereich beschäftigen sich vor allem die Gender Studies und die Evolutionspsychologie mit diesen Fragen.

„Männliches“ Handeln und Verhalten wird eingehender – auch im Kulturvergleich – in der soziologischen Rollentheorie behandelt.

Die aktuelle Geschlechterforschung spricht seit den Publikationen der australischen Soziologin Raewyn Connell von Männlichkeit auch in der Mehrzahl, d. h. von „Männlichkeiten“. Connell erarbeitete in historischen und kulturellen Analysen, dass es nicht nur eine, sondern viele Ausprägungen von Männlichkeit gebe, die auch in ein und derselben Kultur gleichzeitig existieren könnten. Jene, die in einer Kultur als vorherrschend akzeptiert wird, wird von ihr „Hegemoniale Männlichkeit“ genannt.

Psychologie

Auch in der Psychologie spielt Männlichkeit eine bedeutende Rolle.

Die Psychologie in den 1950ern und den folgenden Jahrzehnten erfasste männliches und weibliches Verhalten anhand von durch Befragung ermittelten Eigenschaftslisten. Das Ergebnis waren auf Stereotypen basierte Vorstellungen von Männlichkeit wie "Aggression, Dominanz, Aktivität, Unabhängigkeit, Außenorientierung und logisch-rationalem Denken" – im Gegensatz zu Stereotypen, die als weiblich eingeordnet wurden wie "Sensibilitat, Anpassungsfahigkeit, Passivitat, Sanftmut und Sicherheitsbedurfnis". Vor dem Hintergrund der zweiten Frauenbewegung konfrontierten verschiedene Autoren die amerikanische Gesellschaft und Wissenschaften ab Ende der 1970er Jahre mit Widersprüchen zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Tatsächlich sei das Verhalten laut der Autoren geprägt gewesen von "selbstdestruktivem Verhalten, emotionaler Verarmung, KrankheitsanfäIligkeit und früher Sterblichkeit". Dies schaffte eine „neue Psychologie des Mannes“, in der männliches Verhalten nicht mehr frei von Zeit und Raum erfasst wurde, sondern als komplexe und teils widersprüchliche soziale Konstrukte.[3]

Die American Psychological Association gab 2017 Handreichungen für den psychologischen Umgang mit Männern und Jungen heraus, die die wissenschaftliche Forschung zum Thema bündeln und betonen sollten, dass eine Ideologie traditioneller Männlichkeit Männern und Jungen schadete.[4][5] Die späte Veröffentlichung wurde damit erklärt, dass (weiße) Männlichkeit lange Zeit die unhinterfragte Norm in der US-amerikanischen psychologischen Forschung und Praxis dargestellt hat: „prior to the second-wave feminist movement in the 1960s, all psychology was the psychology of men.“[6][7] Das hegemoniale, traditionelle Bild von Männern als stoisch, kompetitiv, dominant und aggressiv, führe z. B. dazu, dass Männer sich seltener psychologische Hilfe suchten, und häufiger risikoreiches Verhalten wählten.[6] In den Richtlinien und der psychologischen Forschung wird betont, dass Männlichkeiten soziale Konstrukte seien, die auf unterschiedliche Männer unterschiedlich wirkten.[8] Die Richtlinien fordern Therapeuten auf, dieser Vielfalt gerecht zu werden um eine bestmögliche Betreuung von Jungen und Männern sicherzustellen.[9]

Biologie

In der Biologie werden für Männlichkeit als typisch empfundene Eigenschaften auch auf den Einfluss von Hormonen zurückgeführt, insbesondere Testosteron. Studien zeigen, dass Testosteron, dem man vor der Geburt im Mutterleib ausgesetzt ist, oft die männliche Geschlechteridentität und männliches Verhalten produziert. Auch soziologische Faktoren werden anerkannt, jedoch wird auch gerade die Interaktion zwischen biologischen und soziologischen Faktoren wissenschaftlich untersucht. Eine Studie aus dem Jahre 2000 kam einerseits zu dem Ergebnis, dass Frauen eher ein typisch „männliches“ Verhalten zeigten, je mehr Testosteron sie im Mutterleib ausgesetzt wurden. Andererseits wurde untersucht, wie stark die Erziehung der Mütter dieses Verhalten beeinflusste. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass bei Untersuchungsteilnehmern mit niedriger Menge an ausgesetztem Testosteron die Erziehung einer größere Rolle spielte, jedoch bei hohen Mengen an Testosteron die Untersuchungsteilnehmer eher unempfindlich auf die Art der Erziehung reagierten. Das Verhalten wurde stärker durch die Hormone bestimmt.[10]

In der Genetik werden genetische Faktoren auf das Ausbilden eines männlichen Verhaltens untersucht. Die Verhaltensgenetiker untersuchen hierbei das Verhalten von Zwillingen, Geschwistern und Familien mit adoptierten Kindern. Auf diese Weise erhoffen sich die Verhaltensgenetiker, Einflüsse der Umwelt von Einflüssen der Gene trennen zu können. Bei Zwillingen ist die genetische Übereinstimmung am größten, bei Familien, die zwei Kinder von jeweils fremden Eltern adoptiert haben, wachsen hingegen zwei genetisch sehr unterschiedliche Kinder in einer ähnlichen Umgebung auf. Hierbei werden komplexe mathematische Methoden angewendet, um die Einflüsse zu bestimmen. Im Jahre 1999 wurde eine Studie von Richard Lippa und Scott Hershberger veröffentlicht, die beispielsweise herausfand, dass 38 % der Variabilität bei der Verhaltenseigenschaft der Dominanz auf genetische Unterschiede zurückzuführen sei.[10]

In der Evolutionsbiologie werden Geschlechterunterschiede mit den unterschiedlich hohen Investition in den Nachwuchs erklärt. Männer investieren weniger in ihren Nachwuchs als Frauen. Demzufolge könnte sich ein männliches Verhalten entwickelt haben, das eher eine hohe Zahl an Nachkommen favorisiert gegenüber einer hohen „Qualität“ einiger weniger Nachkommen, also eine hohe sexuelle Aggressivität, Konkurrenzdenken und Promiskuität.[10] Da Männer mit mehreren Frauen Nachkommen zeugen können während manche Männer keinen Erfolg haben, schlagen Evolutionsbiologen vor, dass Männer hinsichtlich des Paarungserfolges eine höhere Variabilität als Frauen hätten. Daraus würde ein stärkeres Konkurrenzverhalten um die limitierte Ressource zeugungsfähiger Frauen, eine größere Risikobereitschaft, einen Partner zu finden, und das zur Schau stellen von Statussymbolen resultieren.[10]

In der Neurobiologie werden die Gehirne von Frauen und Männern untersucht, um Rückschlüsse auf männliches und weibliches Verhalten zu erlangen. Zahlreiche Studien aus neuerer Zeit zeigen Unterschiede in der Größe bestimmter Gehirnareale. So konnte bei Männern beispielsweise eine größere Amygdala gefunden werden, welche relevant für die Wahrnehmung affekt- und lustbezogener Empfindungen ist, sowie ein größeres Kleinhirn, das für die motorische Koordination wichtig ist.[2]

Meta-Studien, wie die von Richard A. Lippa von 2010, konnten die Unabhängigkeit der geschlechtertypischen Verhaltensmuster vom kulturellen Hintergrund zeigen und widerlegten damit frühere Überlegungen, wonach Verhaltensstereotypen allein aus den Einflüssen der Umwelt resultieren würden. In der Biomedizin zog Markus Schubert 2016 das Fazit, es werde „immer klarer, dass die Verhaltensunterschiede zwischen Männern und Frauen nicht allein auf deren Erziehung und Umgebung zurückzuführen sind“. Gleichwohl seien noch viele Fragen auf dem Gebiet der Neurowissenschaften bezüglich Unterscheidung der Gehirnfunktionen offen. Hormonelle und genetische Einflüsse sieht er jedoch basierend auf den neusten Untersuchungstechniken und molekularen Ansätzen als die „wesentlichen Ursachen“ für die geschlechtertypischen Eigenschaften. Diese Forschungsergebnisse könnten dazu beitragen zu erklären, warum sich Männer verhalten „wie Männer“.[2]

Männlichkeit im westlichen Kulturraum

Die im westlichen Kulturkreis dem „Männlichen“ unausgesprochen oder ausgesprochen zugeschriebenen Stereotype sind:

- eher physische Merkmale:

- (Körper-)Kraft – demgegenüber „weiblich“: (Körper-)Schwäche, Schönheit

- markant, „eckig“ – demgegenüber „weiblich“: abgerundet, rund

- rohe Sinnlichkeit – demgegenüber „weiblich“: Zartheit, ganzheitliche Erotik

- eher charakterliche Merkmale:

- Mut, Risikobereitschaft und Abenteuerlust – demgegenüber „weiblich“: Familiensinn, Furchtsamkeit, Zaghaftigkeit

- Aggression im Sinne von aktivem Zupacken, Angriffslust bis hin zum Extrem: Gewaltbereitschaft – demgegenüber „weiblich“: Friedfertigkeit, Geduld, oder mentaler Widerstand beispielsweise in Gestalt von List

- Führungsanspruch, Dominanz, Verlässlichkeit – demgegenüber „weiblich“: Duldsamkeit, Fügsamkeit, Wankelmut

- Besonnenheit, Selbstbeherrschung, auch Gefühlskälte, Coolness – demgegenüber „weiblich“: Impulsivität, Warmherzigkeit

- eher mentale Merkmale:

- technische und organisatorische Fähigkeiten – demgegenüber „weiblich“: soziale Kompetenzen

- Rationalität, auch: Abstraktes Denken, Zielstrebigkeit, Eigensinn – demgegenüber „weiblich“: Einfühlsamkeit, Spontaneität, Anpassungsfähigkeit, Irrationalismus

Diese Zuschreibungen werden vielfach für archetypisch gehalten, während andere sie als stereotype Rollenerwartungen entwerten. Die Zuschreibungen sind eher naturwissenschaftlich geprägt und stehen im Gegensatz zu vielen Behauptungen der Genderforschung. Diese kritisiert sie auch mit einem ethischen Argument: Sie verletzten durch Beschränkung auf vorgefertigte Muster die menschliche Würde sowohl von Frauen als auch von Männern.

Solche Probleme verschärfen sich in einer Gesellschaft mit einer höheren Bewertung von Eigenschaften, die Männlichkeit zugeschrieben werden, gegenüber Eigenschaften, die Weiblichkeit zugeschrieben werden. Wenn diese sexistische Bewertungsproblematik dazu führt, dass „Männlichkeit“ zum Maßstab erhoben und „Weiblichkeit“ zur Abweichung gegenüber solcher Norm wird, wird in der Genderforschung von androzentrischen Geschlechterverhältnissen gesprochen.

Mode, Jugendkulturen, Werbung, Filme und andere Medien bieten immer wieder neue Männlichkeitsbilder und -ideale an und verstärken, variieren oder relativieren damit diese Zuschreibungen. Beispiele: die Filme Easy Rider und Terminator, der Mythos Cowboy (Westernromane, Film, Mode), der Marlboro Man der Werbung – aber auch als Relativierung der Hippie u. a. m.

Männlichkeit im kulturübergreifenden Raum

Verschiedene Meta-Studien konnten kulturübergreifende Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Verhalten feststellen.

Krise der traditionellen männlichen Rolle

1986 analysierte David Bertelson[12] den Einfluss der veränderten Individualisierungsmechanismen der US-Gesellschaft auf die Geschlechterrollen. Er stieß auf das Phänomen der „Hypomaskulinität“, also eines schwach ausgeprägten, mit gesteigerter Empfindlichkeit verbundenen männlichen Habitus, der sich den traditionellen Rollenerwartungen entzieht. Als Kehrseite dieser Krise des herkömmlichen Rollen- und Identitätsmodells sah er die oft brutale Hypermaskulinität[13] des amerikanischen Südens, des Militärs oder der Polizei an. Dabei handle es sich um eine Ausdrucksform der Männlichkeit, die auf jüngere arme und ungebildete Männer anziehend wirke, aber auch als Übersteigerungsform der Schwulenkultur zu finden sei.

Siehe auch

- Kritische Männlichkeit

- Gender – Geschlechterrolle

- Männerforschung – Mannesalter – Junge (Bub) – Jungenarbeit – Metrosexualität – Straight-Queer Masculinities – Chauvinismus – Maskulinismus – Patriarchat (Soziologie) – Consciousness Raising-Gruppe

- Effemination

- Klimakterium virile

Literatur

Handbücher

- Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2016.

- Sylka Scholz: Männlichkeitsforschung: die Hegemonie des Konzeptes „hegemoniale Männlichkeit“, in: Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch (Hg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Wiesbaden 2019, S. 419-428.

- Mechthilde Vahsen: Männlich/Männlichkeit/Männlichkeitsforschung. In: Renate Kroll (Hrsg.): Metzler Lexikon Gender Studies – Geschlechterforschung. Metzler, Stuttgart/Weimar 2002, ISBN 3-476-01817-2, S. 252 f.

- Beate Kortendiek, Birgit Riegraf, Katja Sabisch (Hg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Wiesbaden 2019.

Grundlagenliteratur

- Lothar Böhnisch: Männliche Sozialisation. Eine Einführung. Juventa, Weinheim 2004, ISBN 3-7799-1372-0.

- Ute Frevert: „Mann und Weib, und Weib und Mann“. Geschlechter-Differenzen in der Moderne. München 1995, ISBN 3-406-39200-8.

- Ernst Hanisch: Männlichkeiten. Eine andere Geschichte des 20. Jahrhunderts. Böhlau, Wien 2005, ISBN 3-205-77314-4.

- Michael Meuser: Geschlecht und Männlichkeit. Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster. Leske + Budrich, Opladen 1998. ISBN 3-8100-2000-1.

- Ralph J. Poole: Gefährliche Maskulinitäten. Männlichkeit und Subversion am Rande der Kulturen. transcript, Bielefeld 2012, ISBN 978-3-8376-1767-2.

- Horst-Eberhard Richter: Die Krise der Männlichkeit in der unerwachsenen Gesellschaft. Neuauflage. Psychosozial-Verlag, 2006, ISBN 3-89806-570-7.

- Wolfgang Schmale: Geschichte der Männlichkeit in Europa (1450–2000). Böhlau, Wien 2003, ISBN 3-205-77142-7.

- Klaus Theweleit: Männerphantasien. Matthes & Seitz, Berlin 2019, ISBN 978-3-95757-759-7 (zuerst 1977/1978, Roter Stern, Frankfurt am Main).

Weblinks

- Mark Juergensmeyer: Die Welt der Cowboy-Mönche. Terror und Männlichkeit. (PDF; 91 kB) In: Frankfurter Rundschau. 20. April 2004, abgerufen am 5. Oktober 2013.

- Themenausgabe: Männer/Männlichkeit. In: Das Parlament, Nr. 46. Deutscher Bundestag, 8. November 2004, abgerufen am 5. Oktober 2013.

- Broschüre: Männlichkeit. In: Forum Sexualaufklärung und Familienplanung 2/3-1996. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Oktober 1996, abgerufen am 5. Oktober 2013 (zur sexualpädagogischen Jungenarbeit; als PDF downloadbar).

- Blog: XY online. David Houlder, 2013, abgerufen am 5. Oktober 2013 (englisch, Online-Magazin über Männlichkeiten, mit umfassender Bibliographie).

Einzelnachweise

- ↑ a b Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck: Einleitung. In: Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hrsg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinares Handbuch. Stuttgart 2016, S. 1–10.

- ↑ a b c d Markus Schubert: Biomedizin: Humanmedizin und Humanbiologie. In: Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hrsg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2016, S. 82–93.

- ↑ Holger Brandes: Psychologie. In: Stefan Horlacher, Bettina Jansen, Wieland Schwanebeck (Hrsg.): Männlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart 2016, S. 178–192.

- ↑ Jacey Fortin: Traditional Masculinity Can Hurt Boys, Say New A.P.A. Guidelines (Published 2019). In: The New York Times. 10. Januar 2019, ISSN 0362-4331 (nytimes.com [abgerufen am 9. Januar 2021]).

- ↑ American Psychological Association: A Closer Look at the APA Guidelines for Psychological Practice with Boys and Men. 2017, abgerufen am 9. Januar 2021 (englisch).

- ↑ a b Stephanie Pappas: APA issues first-ever guidelines for practice with men and boys. In: Monitor on Psychology. American Psychologists Assocation, 2017, abgerufen am 9. Januar 2021 (englisch).

- ↑ Ronald F. Levant, Y. Joel Wong: Introduction: Maturation of the psychology of men and masculinities. In: The psychology of men and masculinities. American Psychological Association, Washington 2017, ISBN 978-1-4338-2690-0, S. 3–11, doi:10.1037/0000023-001 (apa.org [abgerufen am 9. Januar 2021]).

- ↑ Ronald Levant, Katherine Richmond: A Review of Research on Masculinity Ideologies Using the Male Role Norms Inventory. In: The Journal of Men's Studies. Band 15, Nr. 2, 1. Mai 2007, ISSN 1060-8265, S. 130–146, doi:10.3149/jms.1502.130 (sagepub.com [abgerufen am 9. Januar 2021]).

- ↑ American Psychological Association: Guidelines for Psychological Practice With Boys and Men. 2017, abgerufen am 9. Januar 2021 (englisch).

- ↑ a b c d Richard A. Lippa: Gender, Nature, and Nurture. 2. Auflage. Routledge, 2005, ISBN 978-1-4106-1294-6, S. (a) 153 f. (b) 150–152 (c) 88 (d) 91 f., doi:10.4324/9781410612946.

- ↑ Marco Del Giudice, Tom Booth, Paul Irwing: The Distance Between Mars and Venus: Measuring Global Sex Differences in Personality. In: PLOS ONE. 7. Jahrgang, Nr. 1, 4. Januar 2012, ISSN 1932-6203, S. e29265, doi:10.1371/journal.pone.0029265, PMID 22238596, PMC 3251566 (freier Volltext), bibcode:2012PLoSO...729265D.

- ↑ David Bertelson: Snowflakes and snowdrifts: Individualism and sexuality in America. Lanham MD 1986.

- ↑ vgl. [1] Eintrag zu Hypermaskulinität im Filmlexikon der Universität Kiel, abgerufen am 24. Mai 2019