Gebärdensprache

Eine Gebärdensprache ist eine visuell wahrnehmbare Form von Sprache, die insbesondere von gehörlosen und schwerhörigen Menschen zur Kommunikation genutzt wird. Kommuniziert wird mit einer Verbindung von Gestik, Gesichtsmimik, dem Mundbild von lautlos gesprochenen Wörtern und Wechsel der Körperhaltung. Diese Elemente werden zu Sätzen und Satzfolgen kombiniert.

Gebärdensprachen sind voll ausgebildete natürliche Sprachen von derselben Komplexität wie gesprochene Sprachen. Sprachtypologisch können sie mit den stark flektierenden oder polysynthetischen Sprachen verglichen werden: Wie ein Wort in solchen Sprachen, kann eine Gebärde mehrere bedeutungstragende Bestandteile (Morpheme) zugleich enthalten.

Für taubblinde Menschen gibt es eine Variante von Gebärdensprache, bei der Gebärden (Handbewegungen und Handformen) durch Berührung mitgeteilt und mit dem Tastsinn wahrgenommen werden. Daneben gibt es bestimmte Kulturen, in denen nicht-gehörlose Menschen ebenfalls eine Gebärdensprache benutzen oder benutzten, z. B. die weiblichen Mitglieder des australischen Warlpiri-Volksstammes und die indigenen Völker in Nordamerika. Von Gebärdensprachen abzugrenzen sind manuelle Kodierungssysteme (Gebärdenzeichen), die von Menschen eingesetzt werden, die aufgrund einer anderen Beeinträchtigung Schwierigkeiten mit Lautsprache haben, wie unterstützt Kommunizierende und Menschen mit Mutismus oder aus dem Autismusspektrum.

Es ist nicht sicher, wie viele Gebärdensprachen es weltweit gibt. Die Ausgabe des Jahres 2013 der Zeitschrift Ethnologue nennt 137 Gebärdensprachen. Dialekte sind in dieser Auflistung nicht berücksichtigt.

Geschichte und Verbreitung von Gebärdensprachen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gebärdensprachen werden von der Sprachwissenschaft als eigenständige und vollwertige Sprachen eingestuft. Der Name der Gebärdensprache in Deutschland, Deutsche Gebärdensprache (DGS) bedeutet: „eine Gebärdensprache, die von gehörlosen Sprechern in Deutschland verwendet wird“. Er bedeutet nicht „Die Deutsche Sprache in Gebärdenform“. Gebärdensprachen sind also unabhängige Entwicklungen und sind nicht von der Lautsprache ihrer Umgebung abgeleitet.[1][2] Dennoch teilen sich Gebärdensprachen häufig (aber nicht notwendigerweise) entlang der Gemeinschaften auf, in denen eine bestimmte Lautsprache geteilt wird.

Verbreitung einzelner Gebärdensprachen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im deutschsprachigen Raum wird neben der Deutschen Gebärdensprache (DGS) (die auch in Luxemburg genutzt wird), die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) und die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) unterschieden. Die in Liechtenstein verwendete Gebärdensprache ist eng verwandt mit der DSGS und kann daher als ein DSGS-Dialekt betrachtet werden. Innerhalb der Schweiz bildet die DSGS fünf verschiedene Dialekte aus (Zürcher, Berner, Basler, Luzerner und St. Galler Dialekt). In der Schweiz kommt ebenfalls die Langue des signes Suisse romande (LSF-SR) vor, die fünf Dialekte hat, sowie die Lingua dei segni della Svizzera italiana (LIS-SI) mit zwei Varietäten.[3] Neben Dialekten gibt es in Gebärdensprachen auch andere Variäteten, wie beispielsweise eine eigene Jugendsprache.[4]

Weltweit am weitesten verbreitet ist die American Sign Language (ASL), gebraucht in Nordamerika, auf karibischen Inseln außer Kuba, in Teilen von Zentral-Amerika und einigen afrikanischen und asiatischen Ländern.

Siehe auch die gesonderte Liste der Gebärdensprachen.

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Grammatik von Gebärdensprachen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gebärdensprachen werden in dieselben grammatischen Ebenen gegliedert wie Lautsprachen: Phonologie, Morphologie und Syntax. Erst im Einzelnen ergeben sich Besonderheiten aus den unterschiedlichen Modalitäten des Sprechens und Gebärdens.

In der Phonologie der Gebärdensprachen werden vier Parameter unterschieden, die phonemisch weiter analysiert werden: Handkonfiguration, Handorientierung, Bewegungsausführung und Ort der Bewegung. Auf der Wortebene sind viele Gebärden stark flektiert. Informationen können pronominal (durch verschiedene sichtbare Formen) in einer einzigen Gebärde eingebaut werden, z. B. in DGS die Verbgebärde, glossiert mit ICH-BUCH-GEBEN-DIR-SCHNELL[5] schließt die Bewegungsrichtung von „ich“ nach „du“, und zwar schnell, ein und die Handkonfiguration zeigt das Halten eines imaginären Buches an. Wenn abgewandelt in der Bewegung von „du“ nach „ich“, ergibt DU-BUCH-GEBEN-MIR-SCHNELL. Die Gebärde kann mit anderen Handformen modifiziert werden, um anzuzeigen, was gegeben wird, z. B. ein dickes oder dünnes Buch, eine Flasche, ein Fuß- oder Golfball, ein Stück Papier, einen Stapel Bücher usw. Dazu kommt noch die unterschiedliche Orientierung der Hand bzw. Hände, ob das Objekt horizontal oder vertikal übergeben wird. Insgesamt sieben Bedeutungsteile können in dieser einzigen Gebärde erkannt werden: Subjekt, Empfänger (Einzahl oder Mehrzahl), dessen Lokalität (links, rechts, nahe oder fern), Objekt, Größe bzw. Menge des Objekts, verbiales Adverb, einmal oder wiederholt. Dazu kommen gleichzeitig zusätzliche Bedeutungen durch Teile des Gesichts und Kopfbewegungen, z. B. „gerne“ oder „widerwillig“ kann damit gezeigt werden. Neben Flexion ist dieses in der Linguistik auch als „Inkorporation“ bezeichnet.

Die durch die Hände geformten Gebärden bilden den Inhalt eines Satzes. Daneben spielen Bewegungen des Oberkörpers und des Gesichts eine herausragende Rolle. Vor allem die Mimik dient zur Kodierung der Grammatik. Viele Grammatische Funktionswörter, wie ob oder wenn finden ausschließlich Ausdruck im Gesicht. Da die Grammatik hauptsächlich mit der Mimik zum Ausdruck kommt, sehen sich Gebärdensprachsprecher auch in die Augen und nicht auf die Hände.[6]

Viele Gebärden der verschiedenen Gebärdensprachen sind einander ähnlich wegen ihres ikonischen bzw. motivierten Ursprungs.[7] Viele Flexionen in den Gebärden ähneln sich auch in fast allen Gebärdensprachen. Eine unterseitige Verständigung ist dennoch nicht immer gegeben. Maßgeblich für die Verständigung ist die historische Verwandtheit zwischen Gebärdensprachen, so können Nutzer von Gebärdensprachen der gleichen Gebärdensprachfamilie sich einigermaßen verständigen.[8] Da die meisten Gebärdensprachen Kontinentaleuropas der französischen Gebärdensprachfamilie angehören, ist eine gegenseitige Verständigung dort einigermaßen möglich. An internationalen Anlässen wird International Sign, Gestuno oder International Sign-Talk verwendet, die von manchen als Pidgin-Sprachen betrachtet werden.[9]

Gebärdensprachen werden – darauf deuten zahlreiche Studien mit bildgebenden Verfahren und eine Metaanalyse hin – in den gleichen Gehirnregionen verarbeitet, in welchen auch Lautsprachen verarbeitet werden.[10][11][12][13] Daraus wird gefolgert, dass menschliche Sprache sich nicht mehr bloß als Lautsprachsystem definieren lässt.[14]

Künstlerische Ausdrucksformen in Gebärdensprache[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei Lautsprachen ergibt sich eine Unterscheidung zwischen Sprechstimme und Gesangsstimme aufgrund akustischer Unterschiede. Da dies in Gebärdensprachen entfällt, überschneiden sich in diesem Medium Gesang und Poesie. Abgesehen von inhaltlichen Besonderheiten, besteht poetischer Ausdruck dann z. B. in einer besonderen Rhythmisierung des Gebärdens sowie auch der Einbeziehung nichtsprachlicher Bewegungen. Die Unterscheidung zwischen sprachlichen und nichtsprachlichen Bewegungen wird in Gebärdensprachen jedoch deutlich gezogen, daher bleiben die Ausdrucksformen von Tanz und Pantomime auch hier abgrenzbar (obwohl sie mit sprachlichem Ausdruck enger verzahnt werden können).

Künstlerische Darbietungen werden zum Beispiel von Gebärdenchören aufgeführt. Sie können sich auch aus dem Anlass ergeben, dass Gebärdensprachdolmetscher Gesangs- und Musikstücke für ein nichthörendes Publikum interpretieren.[15][16]

Verschriftlichung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gebärdensprache hat sich bisher nicht für den Alltagsgebrauch praktikabel verschriftlichen lassen, obwohl es mehrere Ansätze dazu gibt.

Gebärdenschrift[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Für wissenschaftliche Zwecke existieren „Notationssysteme“ wie z. B. SignWriting, das international am bekanntesten ist, zudem existieren weitere Systeme, wie in Deutschland das HamNoSys (Hamburger Notationssystem);[17] diese arbeiten z. B. mit der Zerlegung jeder Gebärde in Handform, Handstellung, Ausführungsbereich, Bewegungsausführung etc. und jeweils entsprechenden Symbol-Darstellungen.

Glossentranskription[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Häufiger werden Gebärden durch Glossentranskription verschriftlicht, ein Verfahren, bei dem Einzelwörter oder mit Bindestrich versehene Wortketten der Lautsprache als Code für Gebärden dienen, üblicherweise ausgeschrieben in Großbuchstaben. Dieses Verfahren ist recht unvollständig und kann nicht alles wiedergeben, was von Gebärden-Sprechern ausgesandt wird. Die Wortkoden sind zudem nicht immer einheitlich festgelegt.

Manuelle Kodierungssysteme für die deutsche Sprache[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Von der Gebärdensprache abzugrenzen sind die sogenannten manuell-visuellen Kodierungssysteme der deutschen Sprache:

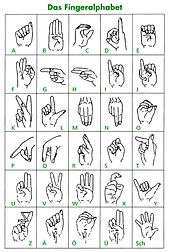

- Fingeralphabet

- Gebärdenunterstützte Kommunikation (GuK)

- Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG)[18]

- Lautsprachunterstützende Gebärden (LUG)

- Cued Speech (deutsch: Phonembestimmtes Manualsystem (PMS); Mund-Hand-System)

Gebärdenname[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weil das Buchstabieren eines Personennamens mit dem Fingeralphabet aufwendig ist, kann eine individuelle Gebärde, die den Namen beschreibt, genutzt werden. Für die Festlegung dieses Gebärdennamens können als Anhaltspunkt z. B. äußerliche bzw. charakteristische Merkmale oder eine typische Bewegung Verwendung finden. Die Gebärde sollte dabei einfach auszuführen sein.[19]

Die Vergabe von Gebärdennamen erfolgt üblicherweise durch andere Gehörlose und hat namenkundlich Ähnlichkeit zur Vergabe von Beinamen, insbesondere Übernamen, aus denen sich Familiennamen entwickelten.[20]

Gebärdensprache in nationalen Gesetzen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Es gab und gibt Anstrengungen, die Gebärdensprachen gesetzlich zu verankern. In Schweden wurde die dortige schwedische Gebärdensprache bereits 1981 als Minderheitensprache anerkannt. Auch Uganda hat schon vor dem Jahr 2000 dessen Gebärdensprache verfassungsrechtlich bestätigt. Seit dem 27. Februar 2005 ist im Schweizer Kanton Zürich verfassungsmäßig anerkannt, dass die Gebärdensprache auch zur Sprachenfreiheit gehört. Das österreichische Parlament nahm im Juli 2005 die Gebärdensprache als anerkannte Minderheitensprache in die Bundesverfassung (Art. 8, Abs. 3) auf. Seit 2006 ist die Neuseeländische Gebärdensprache (NZSL) neben Englisch und Māori eine der offiziellen Amtssprachen Neuseelands. 2023 wurde die Südafrikanische Gebärdensprache die zwölfte Amtssprache des Landes.[21]

Berufliche Bildung mit hauptsächlicher Gebärdensprachberührung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gebärdensprachdolmetscher[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gebärdensprachdolmetscher dolmetschen in beide Richtungen für gehörlose und hörende Personen. Es kommt vor, dass in einer Gruppe die Gebärdensprache dominiert und für die hörende, nicht gebärdensprachkompetente Minderheit gedolmetscht wird (als voicen bezeichnet), z. B. bei Gehörlosenkonferenzen. Es gibt auch Dolmetscher, die von einer Gebärdensprache in die andere dolmetschen (z. B. Relaisdolmetschen), oder von einer anderen Lautsprache in die lokale Gebärdensprache (z. B. Französisch in die Deutschschweizer Gebärdensprache). Gebärdensprachdolmetscher, die zwischen zwei Gebärdensprachen dolmetschen, sind häufig selbst gehörlos.

Deutschland[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gebärdensprachdolmetscher[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In Deutschland ist spätestens seit 2002 mit Inkrafttreten des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) und der Kommunikationshilfenverordnung (KHV) der Anspruch gehörloser Menschen auf Gebärdensprachdolmetscher (insbesondere bei Behörden, Polizei und Gericht, aber auch am Arbeitsplatz) und andere Kommunikationshilfen (wie z. B. Schriftdolmetscher) gesetzlich geregelt.

Ausbildungen zum Gebärdensprachdolmetscher werden als Vollzeitstudium, etwa an der Universität Hamburg,[22] an der Hochschule Magdeburg-Stendal,[23] an der Westsächsischen Hochschule Zwickau,[24] an der Humboldt-Universität zu Berlin,[25] an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut, an der Universität zu Köln, an der Stiftung Universität Hildesheim, ab 2021 an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, als Teilzeitstudium wie an der Hochschule Fresenius in Idstein[26] oder als berufsbegleitende Weiterbildung am Bayerischen Institut zur Kommunikationsförderung für Menschen mit Hörbehinderung[27] in Nürnberg und dem Institut für Gebärdensprache in Baden-Württemberg[28] in Winnenden angeboten. Weiterbildungen sind eingerichtet worden, damit langjährig tätige Gebärdensprachdolmetscher ohne Ausbildung eine Möglichkeit zur Nachqualifizierung erhalten. In der deutschen Hochschulpolitik wird die Gebärdensprache als Kleines Fach eingestuft.[29]

Seit Ende 2006 ist ein qualifizierender Abschluss als Gebärdensprachdolmetscher in vielen Bereichen erforderlich. Eine staatliche Prüfung bieten das Amt für Lehrerbildung in Darmstadt und das Bayerische Kultusministerium an.[30] Für die staatliche Prüfung ist ein Ausbildungsnachweis nicht vorgeschrieben, wohl aber langjährige Berufstätigkeit. Die akademischen Diplome der Universitäten und Fachhochschulen können auf Wunsch und gegen eine Gebühr den staatlichen Prüfungen gleichgestellt werden.

Der Bundesverband der GebärdensprachdolmetscherInnen Deutschlands (BGSD) e. V.[31] ist die berufsständische Vertretung der in Deutschland organisierten Gebärdensprachdolmetscher.

Sonderformen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Taube Gebärdensprachdolmetscher sind im Berufsverband der tauben Gebärdensprachdolmetscher e. V.[32] organisiert. Eine Weiterbildung von Gehörlosen zum tauben Gebärdensprachdolmetscher wird an der Uni Hamburg und der Uni Magdeburg angeboten.

Nach § 3 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 KHV kann als Kommunikationshilfe für Gehörlose ein Kommunikationsassistent eingesetzt werden. Kommunikationsassistenten für/mit Gebärdensprache sind in der Regel weitergebildete hörende Gebärdensprachkundige. Regelmäßig angeboten wird diese Ausbildung[33][34] nur sehr selten, da der Kommunikationsassistent wegen seiner kurzen Ausbildungszeit und seinem geringeren Gebärdensprachniveau[35] sehr umstritten ist.

Der Assistent für Hörsehbehinderte und Taubblinde (TBA) hilft Hörsehbehinderten und Taubblinden bei der Kommunikation mit der Außenwelt. Der Taubblinden-Assistenten-Verband e. V.[36] organisiert das Berufsbild des TBA. Eine Ausbildung erfolgt über den Verband.

Für Spätertaubte und Schwerhörige wird häufig ein Schriftdolmetscher oder Simultanschriftdolmetscher eingesetzt. Sie sind im Bundesverband der Schriftdolmetscher/innen Deutschlands e. V.[37] organisiert.

Oraldolmetscher[38] werden zur Verdeutlichung des Mundbildes eingesetzt. Die Qualifikation des Oraldolmetscher findet man allerdings genauso selten wie den Technischen Kommunikationsassistenten oder den Kommunikationsassistent für Lormen bzw. Braille.

Betreuer oder Vertrauensperson können auch kurzzeitig die Rolle eines Kommunikationsassistenten einnehmen.

Deutschschweiz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der Deutschschweiz vertritt die Berufsvereinigung der GebärdensprachdolmetscherInnen der deutschen Schweiz (bgd) die Interessen der Gebärdensprachdolmetscher. Die Ausbildung findet an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich statt.

Maschinelle Übersetzung und Avatare[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zur Übersetzung und Darstellung von Texten in Gebärdensprache gab und gibt es etliche Projekte. Beispielsweise ist dies mittels einer Software namens SiMAX[39] 3D Avatar möglich. Dabei werden sowohl Texte als auch die Gebärden in verschiedene Sprachen übersetzt. Dies dient zur Unterstützung zur barrierefreien Verbreitung von Informationen.[40]

In dem vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekt „AVASAG“ (Avatar-basierter Sprachassistent zur automatisierten Gebärdenübersetzung)[41] erarbeiten sechs Partner aus Forschung und Entwicklung für interaktive Avatar-basierte Assistenzsysteme gemeinsam einen echtzeitgesteuerten 3D-Gebärdensprach-Avatar zur automatischen Übersetzung deutscher Texte in Deutsche Gebärdensprache (DGS).

Kommunikation mit Tieren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Roger Fouts trainierte der 1965 in Afrika geborenen Schimpansin Washoe insgesamt 250 Zeichen der amerikanischen Gebärdensprache ASL an und versuchte damit, eine Kommunikation zwischen Mensch und Tier aufzubauen. Auch mit anderen Tieren, u. a. Bonobos und Gorillas, wurden solche Versuche durchgeführt, einige Tiere sollen einen Wortschatz von über 1000 Wörtern erworben haben.[42]

Andere Forscher untersuchten dagegen originale Gebärden- und Körpersignale von Menschenaffen und schlossen daraus, dass auch die Menschen vor der gesprochenen eine Gebärdensprache nutzten. Ihre Beobachtung stützt eine schon ältere Theorie, die besagt, dass die Zeichensprache die ursprünglichste Form der menschlichen Kommunikation war.[43]

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Gebärdenschrift

- Deutsch in anderen Sprachen #Anderer Herkunft

- Nonverbale Kommunikation

- ILY-Zeichen

- Internationaler Tag der Gebärdensprache

Medien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Filme[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kurz- oder Dokumentarfilme[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- DEF (2003): 13-minütiger Kurzfilm von Ian Clark über einen gehörlosen Jungen aus einer englischen Wohnsiedlung, der davon träumt, ein Rapstar zu werden.

- Ich muss dir was sagen (2006): Dokumentarfilm von Martin Nguyen über vierjährige Zwillingsbrüder, von denen einer gehörlos und der andere hörend ist. Dieser Dokumentarfilm zeigt, wie sich die beiden untereinander verständigen, wie die Eltern mit der neuen Situation zurechtkommen und wie sie sich die Zukunft des gehörlosen Jungen vorstellen.

- Die Wunderlampe – Ein märchenhafter Kinderfilm in Österreichischer Gebärdensprache (2008), 20-minütiger Kinderfilm (Real und Stop-Motion) in Gebärdensprache über ein kleines Mädchen, das eine Wunderlampe samt Dschinn findet und mit ihm einige Tage verbringt, bis sie ihm die Freiheit schenkt

- Verbotene Sprache (2009), Porträt des Gebärdensprachkünstlers Rolf Lanicca, 40 min.

- A single duet (2010), 10-minütiger Film von Kai Stöckel über einen gehörlosen Obdachlosen, der seine Tochter wiedersehen will, die Hauptrolle spielt Christopher Buhr.

- Seidene Stille (2011), mittellanger Film über eine Gehörlosen-Liebesgeschichte mit Rafael-Evitan Grombelka und Kassandra Wedel.

Fernsehserien[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Switched at Birth (2011), Fernsehserie über die Verwechslung zweier Neugeborener Mädchen, Bay und Daphne. Daphne verliert als Kind ihr Gehör. Als die Mädchen Teenager sind, lernen sich die beiden Familien kennen und die nicht ASL sprechende Familie lernt die amerikanische Gebärdensprache. Mehrere Hauptfiguren der Serie sind gehörlos und in vielen Szenen wird ASL (amerikanische Gebärdensprache) von einem oder allen Gesprächsteilnehmern gesprochen, ASL wird in der Serie untertitelt.

- Sue Thomas: F.B.I. (Originaltitel: Sue Thomas: F.B.Eye) ist eine kanadisch-US-amerikanische Fernsehserie, die in den USA von 2002 bis 2005, in Deutschland ab 2011 lief. Sie handelt von der real existierenden, gehörlosen F.B.I.-Agentin Sue Thomas, welche von der gehörlosen Schauspielerin Deanne Bray dargestellt wird.

- The Society (2019), ist eine US-amerikanische Dramaserie mit Mystery-Elementen, die vom Video-on-Demand-Anbieter Netflix produziert und dort am 10. Mai 2019 veröffentlicht wurde. Der Charakter Sam Elliot wird von einem tauben Schauspieler (Sean Berdy) gespielt, weshalb die Serie viel ASL benutzt, welches in der Serie untertitelt wird.

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Mein Tor in die Welt der Gehörlosen, Sachbuch für Kinder, Österreichischer Gehörlosenbund (Hrsg.) Wien, 2004, ISBN 3-200-00063-5

- Oliver Sacks: Stumme Stimmen. Reise in die Welt der Gehörlosen. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2001. ISBN 3-499-19198-9

- Nora Ellen Groce: Jeder sprach hier Gebärdensprache. Erblich bedingte Gehörlosigkeit auf der Insel Martha’s Vineyard. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Elmar Bott. Signum, Seedorf 2006. ISBN 3-927731-97-8

- Susan Schaller: Ein Leben ohne Worte. Knaur, München 1992. ISBN 3-426-75002-3

- DAS ZEICHEN, Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser, Hamburg, ISSN 0932-4747

- Bruno Griesser: Ungedruckte Texte zur Zeichensprache in den Klöstern, in: Analecta Cisterciensia 3 (1947), S. 111–137. Webseiten-Zugriff Seite 111 bis Seite 137

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ Stokoe, William. 1960. Sign language structure: An outline of the visual communication systems of the American deaf. Buffalo: Department of Anthropology and Linguistics, University of Buffalo.

- ↑ David Corina, Heather Knapp: Psycholinguistic and Neurolinguistic Perspectives on Sign Languages. In Matthew Traxler, Morton Gernsbacher (eds.): Handbook of Psycholinguistics. 2nd edition. Elsevier, Amsterdam 2006, ISBN 978-0-12-369374-7, S. 1001–1024. Siehe S. 1001.

- ↑ Penny Boyes Braem, Tobias Haug, Patty Shores: Gebärdenspracharbeit in der Schweiz: Rückblick und Ausblick. In: DAS ZEICHEN, Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser, Hamburg, ISSN 0932-4747

- ↑ Bross, Fabian (2022): Jugendsprache in Gebärden? Ein kurzer Vergleich der deutschen Jugendsprache mit der jugendsprachlichen Varietät der Deutschen Gebärdensprache. In: Sprachreport, 38(3), 16–21.

- ↑ Im DSGS dagegen: 1-GEBENschnell-2 BUCH (sinngemäß: «Ich-geben (schnell)-dir Buch»)

- ↑ Fabian Bross & Daniel Hole: Scope-taking strategies in German Sign Language. In: Glossa. A Journal of General Linguistics, 2(1): 76. 1-30

- ↑ Bross, F. (2014): Ikonizität in Gebärdensprachen. Eine linguistische Disziplin zwischen Modalitätseffekt und Ideologiefrage. In: Kritische Ausgabe. Zeitschrift für Germanistik & Literatur, 26. S. 95–100.

- ↑ Boyes-Braem, Penny: Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung. Signum, Hamburg 1990, ISBN 3-927731-10-2, S. 124 (fzgresearch.org [PDF; abgerufen am 25. Februar 2019]).

- ↑ vgl. auch Boyes-Braem, Penny: Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung. Signum, Hamburg 1990, ISBN 3-927731-10-2, S. 126 (fzgresearch.org [PDF; abgerufen am 25. Februar 2019]).

- ↑ Kegl, Judy A. & Howard Poizner. 1991. The Interplay between Linguistic and Spacial Processing in a Right Lesions Signer. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 13(1). 38–39.

- ↑ Kegl, Judy A. & Howard Poizner. 1997. Crosslinguistic/Crossmodal Syntactic Consequences of Left-Hemisphere Damage: Evidence from an Aphasic Signer and His Identical Twin. Aphasiology 11(1). 1–37.

- ↑ Corina, David P., Ursula Bellugi & Judy Reilly. (1999): Neuropsychological studies of linguistic and affective facial expressions in deaf signers. Language and Speech 42. 307–331.

- ↑ Trettenbrein, Patrick. C., Giorgio Papitto, Angela D. Friederici & Emiliano Zaccarella. (2021): Functional neuroanatomy of language without speech: An ALE meta‐analysis of sign language. In: Human Brain Mapping. 42(3), S. 699–712, doi:10.1002/hbm.25254.

- ↑ Elisabeth Leiss: Sprachphilosophie. W. de Gruyter, Berlin / New York 2009, S. 265

- ↑ „Mehr als nur Schallwellen“, Der Tagesspiegel vom 12. März 2018.

- ↑ Einzelbeispiel: Wolfgang Müller, Gehörlose Musik. Die Tödliche Doris in gebärdensprachlicher Gestaltung. Übersetzung der Musik und Texte der ersten LP der Gruppe von 1981 in Zeichen und Gebärden durch zwei Gebärdensprachdolmetscher auf DVD mit Buch. Edition Kroethenhayn, Berlin 2006.

- ↑ Hamburger Notationssystem für Gebärdensprache

- ↑ Boyes-Braem, Penny: Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung. Signum, Hamburg 1990, ISBN 3-927731-10-2, S. 148 (fzgresearch.org [PDF; abgerufen am 18. Februar 2019]): „Diese Systeme dürfen, obwohl sie den visuell-manuellen Kanal verwenden und viele Gebärden der Gebärdensprache entlehnen, nicht mit Gebärdensprache verwechselt werden.“

- ↑ Mosaik erklärt: Gebärdenname. In: mosaik-berlin.de. Abgerufen am 20. März 2024.

- ↑ Anna Müller: Namen und Gebärdensprache – Wie werden Eigennamen in Gebärdensprache ausgedrückt? Universität Leipzig, 23. September 2021, abgerufen am 23. März 2024.

- ↑ Alex Patrick, Cebelihle Bhengu: Sign language officially becomes SA's 12th official language. News24, 19. Juli 2023, abgerufen am 20. Juli 2023 (englisch).

- ↑ Universität Hamburg

- ↑ Hochschule Magdeburg Stendal

- ↑ Westsächsische Hochschule Zwickau

- ↑ Humboldt-Universität zu Berlin

- ↑ Gebärdensprachdolmetschen – Idstein – Master Teilzeit. In: hs-fresenius.de. Hochschule Fresenius, archiviert vom am 18. Juni 2016; abgerufen am 18. Juni 2016.

- ↑ Angebot. In: giby.de. Bayerisches Institut zur Kommunikationsförderung für Menschen mit Hörbehinderung, abgerufen am 18. Juni 2016.

- ↑ Gebärdeninstitut Baden-Württemberg, abgerufen am 18. Juni 2016.

- ↑ Gebärdensprache auf dem Portal „Kleine Fächer“, abgerufen am 23. April 2019.

- ↑ Bayerisches Kultusministerium ( vom 17. Dezember 2008 im Internet Archive)

- ↑ BGSD e. V., abgerufen am 18. Juni 2016.

- ↑ Berufsverband der tauben GebärdensprachdolmetscherInnen e. V. Abgerufen am 6. November 2021.

- ↑ Deutsche Gebärdensprache Kommunikationsassistent/in – Zusatzqualifikation. Abgerufen am 19. Juli 2021 (deutsch).

- ↑ Weiterbildung | Gebärdenakademie. Abgerufen am 19. Juli 2021 (deutsch).

- ↑ Kommunikationsassistenz. Abgerufen am 19. Juli 2021.

- ↑ Home. Abgerufen am 6. November 2021.

- ↑ BSD – Bundesverband der Schriftdolmetscher Deutschlands e. V. Abgerufen am 6. November 2021 (deutsch).

- ↑ Gebärdensprachdolmetscher und Kommunikationshelfer

- ↑ Simax | Home. Abgerufen am 7. Februar 2020 (deutsch).

- ↑ #Success Story: SiMAX zeigt, was sich nicht hören lässt | FFG. Abgerufen am 7. Februar 2020.

- ↑ AVASAG – Avatar-basierter Sprachassistent zur automatisierten Gebärdenübersetzung. Abgerufen am 15. Oktober 2021 (deutsch).

- ↑ Der erste „sprechende“ Schimpanse ist tot. welt.de, 1. November 2007; abgerufen am 18. Februar 2022

- ↑ Bonobos und Schimpansen verständigen sich mit ihrer Gebärden- und Körpersprache flexibler als mit Lauten und Mimik. Focus, 1. Mai 2007; abgerufen am 13. März 2014