Jeans

Jeans [] (die; Pl., auch Sg.; in österr. Jean, seltener Nietenhose, in der DDR Niethose) sind Hosen, die gewöhnlich aus einem robusten, blauen köperbindigen Baumwollstoff, dem Denim, hergestellt werden.

Herkunft der Bezeichnung „Jeans“

Der Ursprung waren Hosen aus Baumwolle, die aus der Gegend um die italienische Stadt Genua in die USA kamen. Aus der französischen Form des Städtenamens „Gênes“ machte die amerikanische Umgangssprache den Begriff „Jeans“. Levi Strauss, der in Franken geboren wurde und als Auswanderer 1847 nach San Francisco ging, fertigte für Goldgräber robuste Arbeitsbekleidung, die „Gênes“ aus dem Stoff „Serge de Nîmes“ (Gewebe aus der Stadt Nîmes), kurz Denim Jeans.

Geschichte

Der Händler Levi Strauss verkaufte Güter des täglichen Bedarfs für die Goldgräber in San Francisco. Als Großhändler vertrieb er „Duck Pants“ aus Segeltuch, die irgendwann wegen fehlender Rentabilität aus dem Sortiment genommen wurden und die fälschlicherweise für einen Vorgänger der Jeans gehalten wird. Jedoch handelte es sich nur um ein anderes Produkt im Sortiment des Levi Strauss.[1] Die Idee, die Nähte von Hosen mit Nieten zu verstärken, hatte der Schneider Jacob Davis. Da er nicht das Geld hatte, um ein Patent anzumelden, wandte er sich an Levi Strauss.

1872 wurden zum ersten Mal die Ecken der Hosentaschen mit Nieten verstärkt. Patentiert wurde die Hose am 20. Mai 1873.[2] Inhaber des Patents waren Strauss und Davis gemeinsam. Später wurde das braune Segeltuch durch den mit Indigo gefärbten blauen Baumwollstoff Denim abgelöst und die Jeans mit orangefarbenen Nähten und Nieten zur Verstärkung verziert. Schon früh wurde von der ursprünglichen Leinen- auf die stabilere Köperbindung gewechselt, was als Standard für die meisten Denimstoffe zum Einsatz kommt.

Um 1920 kam der Begriff Blue Jeans (durch die Indigofärbung) auf. In den 1930er Jahren wurde der Hosenträger vom Gürtel abgelöst. Amerikanische Soldaten brachten sie nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa. In den 1950er Jahren entdeckten Jugendliche die Jeans als Symbol des Protests gegen Tradition und Autorität. Jeans (in Deutschland meist Texashose genannt) galten als „Symbole gewalttätiger Unreife und mutwilliger Herausforderung der Konventionen“.[3] Durch Filmstars wie James Dean und Marlon Brando wurde ihr Bekanntheitsgrad weiter gesteigert. Etablierte Kreise in Deutschland wetterten gegen „Nieten in Nietenhosen“. In der DDR war das Tragen von „Niethosen“ in der Schule oder auf öffentlichen Tanzveranstaltungen unter bestimmten Umständen zeitweise verboten.[4]

Im Jahre 1948 wurden Jeans erstmals in Europa hergestellt von der 1932 gegründeten L. Hermann Kleiderfabrik in Künzelsau. 1953 wurden erste Jeans für Frauen in Europa hergestellt. Sie hießen Girls-Camping-Hose und hatten den Reißverschluss an der Seite. 1958 firmierte die L. Hermann Kleiderfabrik in Mustang um.

Bekannte Jeansmarken sind unter anderem Snake Jeans, Levi’s, Lee, Wrangler, Mustang, JOKER Jeans, H.I.S Jeans, MAC Jeans, Diesel, Pioneer, Replay, G-Star, Freeman T. Porter, Mogul (Jeans), Energie, Edwin (heute Blue One), 7 for all mankind, Miss Sixty, Mavi Jeans, Pepe Jeans London, Meltin Pot, ONLY, Paddocks, US Top, Nudie, B-US Jeans, True Religion, Sugarcane und Evisu. Außerdem werden von vielen Designermarken wie Armani oder Joop teure Designerjeans angeboten.

Als zeitloser Klassiker gilt die „Five-o-one“, die Levi’s 501 mit Nietenknöpfen.

In den 1990er Jahren kamen traditionsreiche Jeanshersteller wie Levi’s in eine schwere Krise, da die Jugendmode sich eher auf sackartige Skaterhosen, die Baggy Pants, konzentrierte. Viele Jeanshersteller gründeten Zweitlabel, um an diesem Trend teilzunehmen.

Das Sandstrahlen der Hosen für eine „gebrauchte Optik“ scheint die Schädlichste von allen Bearbeitungsmethoden in der Produktion zu sein. Als die Silikose, eine Bergbau-Lungenkrankheit, bei Arbeitern von Jeans-Fabriken entdeckt wurde, wurde die Technik mit mittlerweile 54 dokumentierten Todesfällen in der Türkei verboten.[5][6] Seither wird die Technik in weniger entwickelten und kontrollierten Ländern weiter geführt.

Stilrichtungen und Passformen

Jeans unterscheiden sich insbesondere in den Passformen.

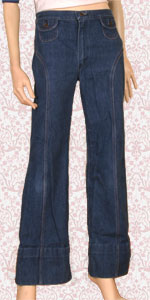

Schlagjeans

In den 1970er Jahren waren vor allem Jeans im Schnitt von Schlaghosen verbreitet. Solche Jeans sind am Unterkörper und an den Oberschenkeln sehr eng geschnitten, werden jedoch unterhalb der Knie erheblich weiter. Je nach Fußweite kann das Hosenbein den kompletten Schuh bedecken.

Einweichen der Neuen

Der Jeansstoff war oft nicht vorgewaschen, wodurch neue Jeans zunächst sehr steif und wenig bequem zu tragen waren. Erst nach mehrmaligem Waschen wurde der Jeansstoff weicher, und wenn sich der Stoff durch längeres Tragen etwas geweitet hatte, waren die Jeans angenehm zu tragen. Vor allem unter Jugendlichen hat sich das Eintragen neuer Jeans zu einer Art Ritual entwickelt, bei dem Jeans am Körper eingeweicht wurden, sei es in der Badewanne oder beim Baden im offenen Meer. Anschließend wurden die Jeans am Körper getrocknet, wodurch sich der Stoff den Körperformen anpasst. Durch diese Behandlung und durch langes Tragen erhalten die ursprünglich gleichmäßig dunkelblauen Jeans ein typisches Aussehen, das durch helle Falten am Unterkörper und an den Knien geprägt ist. Am Gesäß und an den Oberschenkeln wird der Stoff durch Abnutzung heller.

Röhrenjeans

Die typische Passform seit Ende der 1970er Jahre waren sogenannte Röhrenjeans mit auf der gesamten Länge eng geschnittenen Hosenbeinen. Jeans dieser Art gab es unter anderem von Wrangler, Paddocks und US Top. Zwei typische Modelle sind die Levis 631 und die noch enger geschnittene Levis 639. Einige Jeansmodelle hatten eine sehr kleine Fußweite und saßen an den Waden ebenso eng wie an den Oberschenkeln. Dazu gehören beispielsweise die Modelle Levis 613, die Wrangler Kansas und das Modell Ultraslim des japanischen Herstellers Big John.

Als Beispiel ein Vergleich zwischen einigen Röhrenjeans in Größe W30: das Modell Lee Phoenix hat in dieser Größe eine Fußweite von 37 cm, die Modelle 611 und 534 von Levis haben ungefähr 36 cm, die Levis 631 hat 35 cm, die Modelle 613 und 639 von Levis jeweils um 33 cm und am engsten ist die Big John Ultraslim mit nur 31,5 cm Fußweite. Andere Jeansmodelle hatten Reißverschlüsse am Ende der Hosenbeine, um das Anziehen zu erleichtern.

Karottenjeans

In den 1980er Jahren fanden zunehmend Jeans im Karottenschnitt Verbreitung, mit hohem Bund und mit nach unten konisch zulaufendem Schnitt: unterhalb des Gesäßes weit bis sehr weit, am Beinende eng geschnitten, ab mittlerer Höhe des Oberschenkels werden die Hosenbeine kontinuierlich schmaler. Eine im Vergleich zu Röhrenjeans lockere Passform, die nicht die Weite der Baggyjeans der 1990er Jahre erreicht. Diese Art Jeans war gerade unter Poppern sehr beliebt und wurde darüber hinaus oft als Designerjeans zu relativ hohen Preisen angeboten.

Ein Beispiel ist die Marke Fiorucci der japanischen Firma Edwin, die damit kommerziell erfolgreich war. Das in den 1990er Jahren populäre Modell Saddle des Labels Diesel interpretiert den Karotten-Schnitt noch lockerer: Passform mit insgesamt weiter Oberschenkelpartie und nicht ganz so engem Beinabschluss, erst etwa ab Kniehöhe wurden die Hosenbeine schmaler.

Shaping-Jeans

Seit den 2010er Jahren wurden verbesserte Webtechniken entwickelt und damit Jeansstoffe mit höherem Stretchanteil hergestellt, die neben den figurbetonenden Schnitten einer Stretchjeans als figurformende Jeans angeboten werden.[7][8] Derartige Jeans werden im Handel als Shaping- oder als Shape-Up-Jeans bezeichnet, bestehen aus hochelastischem, meist festem Denim und modellieren Beine und Po, ohne dabei unbequem zu sein. Teilweise sind nur die Oberschenkel und der Po mit anderer Webtechnik ausgeführt.

Waschungen

Während Jeans zunächst nur in dunkelblau erhältlich waren, wurde es seit den 1980er Jahren zunehmend beliebt, Jeans chemisch oder mechanisch zum Beispiel durch Waschen mit Steinen zu bleichen. Seit dieser Zeit sind Jeans in diversen hellen Blautönen bis hin zu nahezu weißem Stoff erhältlich. Außerdem gibt es verschiedene optische Effekte durch Waschungen wie stone washed, moon washed oder mouth washed, die zum Teil darauf abzielen, Jeans schon beim Kauf gebraucht aussehen zu lassen (used-look). Es kamen Jeans in anderen Farben als blau auf den Markt. Verbreitet waren vor allem schwarz und rot, letzteres insbesondere in Bordeaux-Tönen.

Die Waschungsmethoden stehen jedoch immer mehr in der Kritik, weil sie umwelt- und gesundheitsschädlich sind. So werden für die Herstellung des beliebten Used-Looks Sandstrahler genutzt. Es gibt Bestrebungen, auf umwelt- und gesundheitsschonende Verfahren umzusteigen (z.B. Old Blue-Washed).[9]

| Waschungsstil | Aussehen/Methode |

|---|---|

| Authentic | Spezielle Art des Used-Looks, bei der die Jeans sandgestrahlt und mit Bimsstein gewaschen wurde |

| Acid-Washed | Waschung mit gechlortem Bimsstein, um so starke Kontraste zu erreichen |

| Bleached | Gebleichte Jeans |

| Moon-Washed | Jeans, deren Muster an die Mondlandschaft erinnert |

| Old Blue-Washed | Jeans, bei der durch spezielle Waschung ein gelblicher Used-Look erzeugt wurde |

| Rinse-Washed | Sehr dunkle Jeans |

| Sand-Washed | Weiche Jeans, die mit kleinen Bimssteinen gewaschen wurde |

| Stone-Washed | Klassischer Used-Look |

Reitjeans

Reitjeans sind Jeans, die speziell zum Reiten entworfen werden und als Ersatz für normale Reithosen getragen werden. Die Besonderheit gegenüber normalen Jeans besteht darin, dass Reitjeans entweder keine oder eine speziell verarbeitete Naht an der Beininnenseite haben, um zu verhindern, dass diese Naht beim Reiten auf der Haut des Reiters scheuert. Reitjeans haben oft eine zusätzliche Lage Stoff an der Beininnenseite von Kniehöhe an abwärts, oder einen Lederbesatz wie bei normalen Reithosen. Als Material wird meist Denim verwendet. Der Schnitt von Reitjeans ist entweder wie bei einer klassischen Stretchjeans durchgehend hauteng bis zu den Füßen, um die Reitjeans zu normalen Reitstiefeln tragen zu können, oder etwas weiter im Stil der sogenannten Jodhpurhose.

Boyfriend-Jeans

Boyfriend-Jeans sind Jeans für Damen, die weiter geschnitten sind und deren Haupteigenschaft der lockere Sitz auf der Hüfte und ein weites Bein sind, welches oft umgekrempelt wird. Der Stil der Jeans soll, wie der Name schon verrät, wie eine Jeans ihres Freundes aussehen. Der Boyfriend-Style wurde in Hollywood zum Beispiel von Katie Holmes Ende 2008 geprägt und schnell von Designerjeanslabels aufgegriffen. Seit 2009 ist er ebenso bei anderen Jeansmarken und den eigenen Kollektionen von Modeketten wie H&M im Programm zu finden.

Historische Entwicklung

1852–1949

Nach der Erfindung der Jeans durch Levi Strauss verbreitete sich die Arbeitshose von San Francisco sehr schnell in Nordamerika bei Cowboys, Farmern, Eisenbahnleuten, Handwerkern und Schwerarbeitern. Jeans wurden ebenfalls von der 1889 gegründeten Firma The H. D. Lee Company hergestellt und waren als praktische, strapazierfähige und preiswerte Arbeitshosen sehr beliebt, später kamen Jeansjacken und Jeanshemden hinzu. Mit dem aufkommenden Wohlstand in den Städten an der Ostküste der USA kamen Jeans ab 1920 als Freizeithose zum Einsatz, als reiche Leute sich Cowboyferien auf den „Dude Ranches“ im Westen leisteten. Dabei wurde ein erstes Frauenmodell (Levis Lady L) hergestellt. Aber im Wesentlichen waren bis in die 1950er Jahre Jeanshosen und Jeansjacken in wenigen Unisex Standardformen erhältlich (Straight cut, boot cut Hosen, untaillierte Jacken). Während des Zweiten Weltkrieges war Jeanskleidung als Bestandteil der Armeeuniform für Reparatursoldaten sehr limitiert und schwer erhältlich.

1950er Jahre

In der Nachkriegszeit, seit etwa 1955[11] verbreiteten sich die nach Kriegsende überschüssigen Armeejeansbestände von Levis, Lee und Wrangler in Westeuropa über Army Surplus Shops und wurden von den jungen Leuten als Abgrenzungs- und Protestelement aufgenommen (Halbstarkenszene). Bei den ersten Jugendgruppen waren „Raw Denim Jeansjacken“ mit selbst gemachten Nietenbeschlägen, Patches, Fransen usw zunehmend beliebt, was in den 1960er und 1970er Jahren von den Rockergruppen und anderen Gangs übernommen wurde. Bei gewissen Gangs wurden die Originaljeansjacken mit Bier oder anderen Sachen übergossen, oder in den Morast gelegt, welche über die gesamte Zeit nie gewaschen werden durften. Westeuropa bildete im Vergleich zu Nordamerika bezüglich Jeans von Anbeginn eine Hochpreisinsel, was, abgesehen von Kaufhausjeans, bis heute zusammen mit Japan so geblieben ist.

1960er Jahre

Neben dem aufkommenden Wohlstand in den Industrieländern inklusive zunehmendem globalen Handel verhalfen die gesellschaftlichen Um- und Aufbrüche über Film, Musik und Jugendprotest der ursprünglichen Arbeitshose endgültig zum Durchbruch als Symbol- und Kultobjekt bei den jungen Leuten, was den Marken, Levis, Lee und Wrangler zu großem Erfolg verhalf. Gleichzeitig kamen in Europa die ersten Nachahmerprodukte auf (Mustang in Deutschland, Lois in Spanien, Lee Cooper in England/Frankreich, Rifle in Italien).

1970er Jahre

Zu Beginn der 1970er Jahre erreichten die Schlagjeans ihren Höhepunkt. Zudem verbreiteten sich die Jeans in Europa von der Arbeits- und Freizeithose zum Alltagsobjekt, welches ältere Personen zunehmend zu tragen begannen. Damit einhergehend explodierte die Marken- und Stilvielfalt bezüglich Farben und Stoffarten (Cordhosen, dünnere und dickere Stoffe bis 32 oz, gestreifte Jeans). Neben dem Abendland verbreiteten sich Jeans global auf der ganzen Welt. In Japan begannen erste Hersteller, spezielle Raw Denim Jeans in guter Qualität herzustellen.

1980er Jahre

Eine weitere Besonderheit der 1980er Jahre sind spezielle Damenjeans mit sehr hoch sitzendem Bund und zugleich engem Schnitt am Unterkörper. Die Passform dieser Damenjeans wird in der Literatur als den „Po betonend und in der Taille eng und einschnürend sitzend“[12] bezeichnet. Typisch für diesen Schnitt ist unter anderem die Länge der Schrittnaht, gemessen von der Oberkante der Jeans über den Reißverschluss, durch den Schritt bis zur Oberkante der Jeans hinten. Klassische Röhrenjeans mit normaler Bundhöhe wie die Levis 639 haben in Größe W30 L34 eine Schrittnaht von etwa 63 cm Länge. Das Modell 737 von Levis bringt es dagegen auf 71,5 cm. Bei ansonsten gleicher Kleidergröße sitzt der Gürtel bei der Levis 737 also 4 cm höher. Mit der industriellen Modernisierung in der Textilindustrie zur hochentwickelten Massenproduktion wurden die alten Webstühle entsorgt. Ein Teil davon wurde von japanischen Unternehmen übernommen, die so authentisch wie möglich, originale Raw Denim Modelle herstellen. Dabei wurden sowohl alte Standardmodelle kopiert (Vintage Repros) als auch neue eigene Modelle entworfen mit selvedge seam, black bar tags, hidden rivets, crotch rivets sowie gewoben in ring ring oder ring spun Verfahren unter Verwendung hochwertiger Stoffe. Diese Produkte im Hochpreissegment verbreiteten sich ab den 1990er Jahren langsam in Europa.

1990er Jahre

In den 1990er Jahren verschwanden enge Röhrenjeans nach und nach aus der Öffentlichkeit und vom Markt. Der Modetrend ging stattdessen zu weit geschnittenen Modellen unter Bezeichnungen wie Baggy Jeans oder Skater Jeans. Letztere sollen ihren Ursprung bei Jugendlichen haben, die beim Fahren mit Skateboards oder Inlineskates die notwendigen Schutzpolster unter der Kleidung tragen wollten. Eine andere Entstehungslegende der sackartigen Baggy Jeans bezieht sich auf amerikanische Straßengangs. Bei der nächtlichen Inhaftierung durch die Polizei wurden den „suspekten Elementen“ wie in Gefängnissen üblich die Gürtel abgenommen (Suizidgefahr). An den daher herunterhängenden Hosen hätten andere Jugendliche erkannt, dass einer tatsächlich in Gewahrsam war, also als „harter Junge“ gelten konnte. Durch Nichtwiedereinziehen der Gürtel sollte dieser Eindruck am nächsten Tag beibehalten werden (Anerkennung durch Gleichaltrige, Andeutung respektheischender Gefährlichkeit). Neben den Baggy Jeans erlebte die Schlaghose ihre Renaissance. Wie bereits in den 1970er Jahren wurden Hosen mit geradem oder engem Bein kurzerhand am Saum aufgetrennt und mit bunten Stoffeinlagen zur Schlaghose umgenäht. Außerdem entwickelte sich in den 1990er Jahren der Trend, seine Jeans an der inneren Naht am unteren Bein circa fünf Zentimeter aufzutrennen. Diese Art von Hose sowie die Schlaghosen wurden bevorzugt zu Buffalo Boots getragen.[13]

2000er Jahre

Eine Neuauflage der Jeansmode der 1970er und 1980er Jahre war die weitere Entwicklung. Röhrenjeans werden wieder angeboten und erleben als Gebrauchtartikel ihre Nachfrage. Vor allem kamen Hüftjeans (Hüfthose) auf den Markt, deren Hosenbeine im Stil der 1970er Jahre geschnitten sind und an den Oberschenkeln eng anliegen und eine große Fußweite haben. Der Gürtel sitzt sehr tief. Die bei engen, dunkelblauen Jeans durch das Tragen entstehende charakteristische Optik wird bei vielen Jeansmodellen künstlich durch Bleichen oder gezielte mechanische Abnutzung meist durch Sandstrahlen nachgeahmt, wobei Tragefalten durch weiße Striche angedeutet werden.

2010er Jahre

Neben unzähligen Formen, Stilen, Farben, Waschungen, Stofftypen werden weiterhin auf alle Arten künstlich behandelte Hosen hergestellt. Dabei sind industriell zerfetzte oder verschmutzte Hosen mit Pseudoflicken erhältlich. In Nordamerika, Japan und Mittel-/Nordeuropa sind im Hochpreissegment die dunklen ungewaschenen Raw Denim Stoffe oder zusätzlich gewaxte Jeans bei den Raw Denim Heads begehrt. Ein Großteil davon wird in Japan hergestellt, beispielsweise von Strike Gold, Iron Heart, Samurai, Studio d'Artisan, Flathead, Edwin, Evisu, Denime, Skulls, Eight-G. Andere Raw Denim Marken in Europa sind: Nudie, Schweden, A. P. C. (= Atelier de Production et Creation), Atelier La Durance (bis 2011) beide Frankreich; Pike Brothers, Deutschland, Eat Dust, Belgien. In Australien: Imperials; Neuseeland: Ande Whall; Kanada: Naked & Famous; USA: Hellers Cafe, usw. Bei den Jeansfreaks geht es oft darum, die rohen Raw Denim Hosen und Jacken möglichst lange (mindestens sechs Monate) oder für immer bis zum Schluss ungewaschen zu tragen, um so die Originalfarbe bewahren zu können und die eigenen starken personalisierten Fadingsspuren auf der Jeanshose oder Jeansjacke über die Jahre entwickeln zu lassen (Whiskers, Honeycombs).

Außer den Schlagjeans kommen die Röhrenjeans zurück. Viele Designermarken bieten Jeans im engen Röhrenschnitt an. Manche Modelle kombinieren hauteng geschnittene Hosenbeine mit dem sehr niedrig sitzenden Schnitt einer Hüfthose und verfügen über Reißverschlüsse an den Fußenden, um das Anziehen zu erleichtern. Im Gegensatz zu den Röhrenjeans der 1980er Jahre ist das Material überwiegend Stretch.

Im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten, als wenige Jeansmodelle lange auf dem Markt waren, gibt es bei den für Mädchen und Frauen angebotenen Hüftjeans eine große Anzahl schnell wechselnder Modelle. Variationen sind die Bundhöhe, zusätzliche Nähte, gedrehte Beinnähte und sonstige Applikationen an den Beinen; weitere Abwandlungen betreffen Taschen und Gürtelschlaufen, die auch ganz fehlen können. Manche Modelle haben den Reißverschluss nicht vorne, sondern an der Seite oder hinten.

Ökologische und soziale Aspekte

Jeans werden noch unter sozial prekären Produktionsbedingungen vor allem in Südostasien und China hergestellt. Das gilt nicht für einige Hochpreis-Raw-Denim-Labels, welche in Japan, Europa oder USA oft in kleiner Stückzahl hergestellt werden.

In ökologischer Hinsicht werden Jeans unter hohen Belastungen produziert: enormer Wasserverbrauch, Baumwoll-Monokulturen mit Pestizideinsatz, Färben, große Transportdistanzen zwischen den einzelnen Produktionsschritten. Unter diesem Aspekt sind die ungewaschenen Raw-Denim-Hosen und -Jacken noch am wenigsten schädlich, da bei Jeans mit Zusatzbehandlungen wie Vorwaschen, Sandstrahlen, bleichen usw. die Ökobilanz noch erheblich verschlechtert wird. Zudem halten die ungewaschenen Jeansstoffe logischerweise viel länger als künstlich zerstörte Jeanskleider. Einige Firmen wie etwa Levis haben ein Projekt zur Senkung des Wasserverbrauchs gestartet.[14]

Material

Neben den oben genannten Varianten des traditionellen Jeansstoffes wurden und werden Hosen im Schnitt von Jeans aus anderen Materialien gefertigt. Lederhosen werden unter der Bezeichnung Lederjeans angeboten. Der Schnitt entspricht entweder einem bestimmten Jeansmodell, häufig der Levis 501, oder einer typischen Passform, zum Beispiel der von engen Röhrenjeans. Kunstleder wird häufig als Material für jeansähnliche Hosen verwendet. Es besteht typischerweise aus dünnem Stoff, auf den eine äußere Schicht aus Kunststoff aufgebracht ist. Die Oberfläche hat so ein lederähnliches Aussehen. Der Kunststoff ist häufig Polyurethan (PU). Kunstlederjeans werden oft als no-name-Produkt angeboten. Marken bieten viele Jeansmodelle zusätzlich in einer Kunstlederausführung an. Hat der verwendete Kunststoff eine glatte, glänzende Oberfläche, wird die Hose als Lackjeans bezeichnet. Der Kunststoff ist oft PVC. Kunstlederjeans und Lackjeans sind sowohl in Stretchausführung als auch unelastisch erhältlich. Insbesondere Lackjeans gibt es in Ausführungen ohne Hosentaschen und ohne Gürtelschlaufen, die eher als Lackleggings bezeichnet werden. Auch Satin wird für Hosen im Jeansschnitt verwendet. Neben Jeans aus normalem Satin gibt es Stretch-Satinjeans aus hochelastischem Material in hautengem Schnitt.

Eine weitere Neuerung aus den 1980er Jahren sind Stretchjeans. Hier wurde ein kleiner Teil der Baumwollfäden des Jeansstoffes durch elastische Fasern ersetzt. Stretchjeans aus dieser Zeit sind meist sehr eng geschnitten. Sie sitzen ähnlich wie eine Strumpfhose bis zu den Füßen herunter hauteng. Typische Stretchjeans dieser Zeit sind die Modelle Mustang Disco und Mustang Skinline. Der Hersteller Levis brachte das Modell 806 mit der Bezeichnung Body Profile auf den Markt. Auch von anderen Herstellern wie Lee gab es eng geschnittene Stretchjeans. Später wurden teilweise normal geschnittene, weite Jeans aus Stretchmaterial gefertigt, wobei die Bequemlichkeit des Tragens im Vordergrund stand. Engen Stretchjeans verwandt sind die Jeggings.

Das Jeansmaterial wird nach Gewicht in Unzen (oz.) unterschieden, das Gewicht wird in Unzen pro Quadratyard angegeben.

Verschluss

Ursprünglich wurden Jeans mit Knöpfen geschlossen (Button-Fly), was sich noch in vielen lang etablierten Modellen alteingesessener Hersteller widerspiegelt. Aus Gründen des Komforts gibt es jedoch hauptsächlich Jeansmodelle mit einem Reißverschluss (Zip-Fly) und einem Hosenknopf aus Metall, seltener mit Reißverschluss und mehreren Knöpfen am hohen Bund. Relativ selten findet sich eine reine Schnürung, die als modisches Accessoire oftmals offen sichtbar angebracht ist. Bei manchen Jeansmodellen sitzt der Reißverschluss nicht vorne, sondern ist an der Seite oder hinten angebracht. Selten sind Reißverschlüsse und Knopfleisten offen sichtbar angebracht.

Größenangaben

Bei den Größenangaben dominiert die amerikanische Bezeichnungsweise, bei der die Bundweite und die an der Innennaht gemessene Schritthöhe (inseam length) in Zoll angegeben werden. Die Bundweite in Zoll wird als Zahl nach dem Großbuchstaben W, die Länge in Zoll nach dem Großbuchstaben L angegeben. Oft findet diese Angabe ohne die Großbuchstaben, zum Beispiel 34/32 (Weite 34 Zoll, Länge 32 Zoll) statt. Die Weite ist in Ein-Zoll-Schritten gestuft, die Länge meist in Zwei-Zoll-Schritten (nur gerade Zahlen). Die Angabe deutscher Kleidergrößen ist bei Jeans wenig verbreitet.

Sexuelle Aspekte

Der je nach Epoche sehr enge und körperbetonende Schnitt von Jeanshosen kann einen explizit sexuellen und erotischen Charakter haben, sowohl bei Frauen als auch bei Männern.[15][16][17][12] So stellt der Band von Doris Schmidt unter der Überschrift „Jeans als Symbol für Männlichkeit“ fest: „[…] scheinen die Cowboys ihre Jeans auch absichtlich so enganliegend und damit körperbetonend getragen zu haben, um durch das Zurschaustellen ihrer durchtrainierten Beine Frauen zu beeindrucken.“ Dieser körperbetonende Sitz enger Jeans wurde beispielsweise auch auf dem Cover der 1971 erschienenen LP Sticky Fingers von den Rolling Stones gezeigt.

Bezogen auf Frauen als Jeansträgerinnen wird in der Literatur eine „massive Körperbetonung“ durch Jeans mit „bis unters Knie sehr eng geschnittenem Bein“ und „hautengem Sitz am Po“ dokumentiert. Die den „Po betonenden und in der Taille eng und einschnürend sitzenden Jeans“ würden die weiblichen Körperformen nicht nur nachzeichnen, sondern „konstruierte Frauenformen“ produzieren und damit eine dem Korsett ähnliche Funktion erfüllen.[12]

Die Merkmale dieser „körperbetonenden und erotischen Jeans“[18] sind für einen Teil der Träger ausschlaggebend. In einer Umfrage aus dem Jahr 1980 – als enge Jeans noch bevorzugt getragen wurden – nannten 3,3 Prozent der befragten Personen den engen Sitz als Grund für das Tragen von Jeans.[19]

Mit der sehr engen Passform wurde beispielsweise in den 1980er Jahren geworben. Das ist in einem Levis-Werbespot dokumentiert, dass es seit den 1960er Jahren praktiziert wird, mit „Jeans in die Badewanne zu steigen [um damit] die Körperformen nachzuzeichnen“.[12] Diese Personengruppe scheint es zu bevorzugen, dass Jeans ihre normale Funktion als Kleidungsstück nicht mehr erfüllen, weil die „schmalen Hosenbeine […] so eng anliegen, dass sie die Bewegungsfreiheit einschränken.“[20] An anderer Stelle heißt es: „Die zu engen Jeans verhindern eine ausreichende Hüftbeugung, so dass sich der Jeansträger nicht normal auf einen Stuhl setzen kann. Er sitzt auf dem vorderen Drittel des Stuhls und lehnt sich mit den Schultern an die Lehne.“[21] Solche Jeans werden gelegentlich als Stehjeans bezeichnet. Mit dem Aufkommen der Baggy Pants in den 1990er Jahren hat sich der Zeitgeschmack, insbesondere bei Männern, allerdings überwiegend zu einer weiteren Passform entwickelt.

Siehe auch

Literatur

- Klaus N. Hang, Guilherme Aquino, Matthew Harris: The Denim Bible - Jeans Encyclopedia III. Sportswear International, Deutsche Fachverlag, Frankfurt am Main 2011, ISBN 978-3-86641-239-2.Umfangreiche Informationen über Jeanshersteller und -marken, die jeweiligen Firmengründer und weitere Hintergrundinformationen.

- Rebecca Menzel: Jeans in der DDR - vom tieferen Sinn einer Freizeithose. Links, Berlin 2004, ISBN 3-86153-335-9.

- Doris Schmidt (Hrsg.): Jeans - Karriere eines Kleidungsstückes. Band 2, Schneider, Baltmannsweiler 2004, (Studienreihe Mode- und Textilwissenschaft), ISBN 3-89676-881-6. Eine wissenschaftliche Darstellung der Entwicklung der Jeans mit weiterführenden Literaturverweisen, insbesondere S. 1–16.

- Anna Schober: Blue Jeans. Vom Leben in Stoffen und Bildern. Campus, Frankfurt am Main / New York, NY 2001, ISBN 3-593-36753-X (Dissertation Uni Wien 1999).

- Lisa Dartmann, Susann Hartung, Eva-Susanne Krah: Jeans forever young. Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main 1993, ISBN 3-87150-429-7. Eine umfassende Abhandlung über wirtschaftliche Aspekte der Jeans von der Logistik bis zum Jeansladen und dessen Veränderung seit den 1950er Jahren.

- Iain Finlayson: Denim. Deuticke, Wien 1991, ISBN 3-216-07831-0.

- Emeric Hannouille, Pierre Dupuy: Jeans. Die Levi-Story. Parkland, Stuttgart 1990, ISBN 3-88059-367-1. Die Geschichte der Firma Levi ist dargestellt, dazu zahlreiche Abbildungen und reproduziertes Werbematerial.

- Martin Scharfe (Hrsg.): Jeans - Beiträge zu Mode und Jugendkultur. Tübinger Vereinigung für Volkskunde, Tübingen 1985, ISBN 3-925340-32-7.

- Daniel Friedmann: Das Jeans-Buch. Transit, Berlin 1981, ISBN 3-88747-046-X.

- Bettina Wehdemeier-Pusch, Andreas Pusch: Das Phänomen „Jeans“. Eine Betrachtung unter historischen, ökonomischen, modischen, gestalterischen und gesellschaftlichen Aspekten. Herausgegeben von der Universität Bielefeld, Bielefeld 1981, ISBN 3-926988-00-2.

Weblinks

- Die verschiedenen Jeansmodelle mit Bildern

- NDR: Als die Jeans noch Nietenhose hieß. In: www.ndr.de. Abgerufen am 20. März 2016.

Einzelnachweise

- ↑ A SHORT HISTORY OF DENIM, 2014, Lynn Downey, Levi Strauss & Co. Historian

- ↑ Patent US139121A: Improvement in fastening pocket-openings. Angemeldet am 9. August 1872, veröffentlicht am 20. Mai 1873, Anmelder: Jacob W. Davis; Levis Strauss & Co, Erfinder: Jacob W. Davis.

- ↑ Iain Finlayson: Denim. Deuticke, Wien 1991

- ↑ Rebecca Menzel: Jeans in der DDR – vom tieferen Sinn einer Freizeithose, Berlin 2004

- ↑ Der Spiegel berichtete 2009 über Sandstrahlen

- ↑ NZZ, 25. März 2012, S. 22

- ↑ Shaping-Jeans: Machen diese Jeans schlank? – brigitte.de

- ↑ Shaping Jeans, Flex Jeans und Co. – jolie.de

- ↑ http://www.welt.de/wissenschaft/article13382386/Jeansbleiche-geht-auch-umweltfreundlich.html

- ↑ http://www.jeansladen24.de/jeansarten/jeans-waschungen/

- ↑ Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 4, S. 361. - Zu dem in Ost- und Westdeutschland unterschiedlichen Sprachgebrauch siehe: Jürgen Eichhoff: Zu einigen im 20. Jahrhundert entstandenen geographischen Unterschieden des Wortgebrauchs in der deutschen Sprache, In Sprache und Brtauchtum. Festschrift Martin, 1980, S. 154 ff., hier bes. S. 166-168

- ↑ a b c d Katrin Mann: Jeansschnitte - Jeansformen - Jeanskörper. In: Doris Schmidt (Hrsg.): Jeans - Karriere eines Kleidungsstückes. Baltmannsweiler 2004, S. 113–126.

- ↑ http://catwalkyourself.com/de/fashion-history/1990er-2000er/

- ↑ levistrauss.com: press-releases/levis-brand-introduces-waterless-jeans

- ↑ Sabrina Kästner: Verbreitungsgeschichte der Jeans ab 1902. In: Doris Schmidt (Hrsg.): Jeans - Karriere eines Kleidungsstückes. Baltmannsweiler 2004, S. 17–37.

- ↑ Elke Dettmer: Levi Strauss, San Francisco: Blue Jeans als amerikanisches Symbol. In: Martin Scharfe (Hrsg.): Jeans - Beiträge zu Mode und Jugendkultur, Tübingen 1985, S. 47–98.

- ↑ Sabrina Kästner: Entstehungsgeschichte der Jeans. In: Doris Schmidt (Hrsg.): Jeans - Karriere eines Kleidungsstückes. Baltmannsweiler 2004, S. 1–16.

- ↑ Daniel Friedmann: Das Jeans-Buch, Berlin 1981

- ↑ Bettina Wehdemeier-Pusch, Andreas Pusch: Das Phänomen Jeans. Bielefeld 1981, S. 120.

- ↑ Hermann Bausinger: Dauer im Wechsel, in: Martin Scharfe (Hrsg): Jeans - Beiträge zu Mode und Jugendkultur, Tübingen 1985, S. 14

- ↑ Bettina Wehdemeier-Pusch, Andreas Pusch: Das Phänomen Jeans, Bielefeld 1981, S. 344