„V-Motor“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Änderung 167202493 von Nuhaa rückgängig gemacht; Druckumlaufschmierung |

→Vor- und Nachteile: Inhalt in Aufzählungen umformatiert und Quellen hinzugefügt Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |

||

| Zeile 83: | Zeile 83: | ||

== Vor- und Nachteile == |

== Vor- und Nachteile == |

||

Zu den Vorteilen des V-Motors im Vergleich zu einem Reihenmotor gleicher Zylinderzahl zählen: |

|||

Einer der Hauptvorteile des V-Motors ist seine geringe Baulänge und die halbierte Anzahl an Kurbelwellenkröpfungen (außer bei manchen V4- und V6-Motoren) im Vergleich zum [[Reihenmotor]]. Durch die kompakte Bauweise wird auch Material und damit Gewicht gespart. Ein V12 mit einer sechsfach gekröpften Kurbelwelle ist nur unwesentlich länger als ein Reihenmotor mit sechs Zylindern. Ein V-Motor ist dafür immer aufwändiger als ein Reihenmotor mit gleicher Zylinderzahl, da manche Teile doppelt vorhanden sein müssen ([[Zylinderkopf]], obenliegende [[Nockenwelle]]n) und das [[Kurbelgehäuse]] eine komplexere Form hat. Zudem erfordert ein V-Motor im PKW fast immer zwei Auspuffstränge, für die auch entsprechend Platz vorhanden sein muss. Ausnahmen sind bei VR-Motoren wie zum Beispiel im [[Lancia Fulvia]] (Bankwinkel 13°) oder dem VW VR6-Motor (Bankwinkel 15°) mit einem gemeinsamen Zylinderkopf für beide Zylinderbänke und nur einem Krümmer zu finden. |

|||

* Geringe Baulänge |

|||

* Halbierte Anzahl an Kurbelwellenkröpfungen (außer bei manchen V4- und V6-Motoren) im Vergleich zum [[Reihenmotor]] und dadurch |

|||

* geringere Reibung, was besonders bei Rennmotoren als Vorteil gesehen wird<ref>{{Literatur | Titel=Antrieb| Autor=Michael Trzesniowski| Verlag=Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH| Ort=Wiesbaden| Datum=2017| ISBN=978-3-658-15534-6 | DOI=10.1007/978-3-658-15535-3| Kapitel=3 Verluste Losses| Fundstelle=Absatz "Reibung im Kurbeltrieb"| Sprache=de}}</ref> |

|||

* bessere Kühlung, insbesondere der Zylinderköpfe und insbesondere bei Luftkühlung |

|||

Durch die kompakte Bauweise wird auch Material und damit Gewicht gespart. Ein V12 mit einer sechsfach gekröpften Kurbelwelle ist nur unwesentlich länger als ein Reihenmotor mit sechs Zylindern. |

|||

Ein V-Motor ist im Vergleich zu einem Reihenmotor gleicher Zylinderzahl aufwändiger, denn: |

|||

* einige Baugruppen sind doppelt vorhanden sein, beispielsweise [[Zylinderkopf]], oder [[Nockenwelle]]n, sofern obenliegend |

|||

* komplexere Form des [[Kurbelgehäuse]]s. |

|||

* Häufig sind im PKW zwei Auspuffstränge erforderlich, die Bauraum zusätzlichen beanspruchen |

|||

* schlechtere Ausgleich von Massenkräften (bis V4) und Massenmomenten (V4 und V6). |

|||

Nachteile werden beispielsweise durch VR-Motoren abgemildert, wie zum Beispiel im [[Lancia Fulvia]] (Bankwinkel 13°) oder dem VW VR6-Motor (Bankwinkel 15°) mit einem gemeinsamen Zylinderkopf für beide Zylinderbänke und nur einem Krümmer. |

|||

Amerikanische V8-Motoren üblicher Bauart ([[Motorblock#Big Block und Small Block|„Big Block“ und „Small Block“]]) haben nur eine einzelne zentrale Nockenwelle, die oben im Motorblock zwischen den Zylinderbänken positioniert ist und die Ventile über [[Stößel (Technik)|Stößel]], [[Stoßstange (Motor)|Stoßstangen]] und [[Kipphebel]] betätigt. |

Amerikanische V8-Motoren üblicher Bauart ([[Motorblock#Big Block und Small Block|„Big Block“ und „Small Block“]]) haben nur eine einzelne zentrale Nockenwelle, die oben im Motorblock zwischen den Zylinderbänken positioniert ist und die Ventile über [[Stößel (Technik)|Stößel]], [[Stoßstange (Motor)|Stoßstangen]] und [[Kipphebel]] betätigt. |

||

Nachteile sind bei V4- und V6-Motoren der |

Nachteile sind bei V4- und V6-Motoren der sV6-Motoren werden in PKW oft anstelle von R6-[[Reihenmotor]]en eingesetzt, weil sie kürzer sind und nicht so hoch bauen. Nachteilig sind Vibrationen und rauerer Klang bei hohen Motordrehzahlen durch freie Massenmomente. Durch die nicht längssymmetrische Kurbelwelle treten freie Massenmomente erster und zweiter Ordnung auf. Eine gegenläufige [[Ausgleichswelle]] kann das freie Massenmoment erster Ordnung beseitigen. Das verbleibende freie Massenmoment zweiter Ordnung ist relativ klein. Da ein Ausgleich einen übermäßigen Aufwand zur Folge hätte, wird darauf verzichtet. |

||

Bei Viertakt-V8-Motoren kann man bei einem Zylinderwinkel von 90° die Massenkräfte und -momente erster und zweiter Ordnung völlig ausgleichen, ebenso – unabhängig vom Zylinderwinkel – beim V12 und bei den sehr seltenen V16. Der nahezu vollständige Massenausgleich führt zu einem sehr ruhigen Lauf. |

Bei Viertakt-V8-Motoren kann man bei einem Zylinderwinkel von 90° die Massenkräfte und -momente erster und zweiter Ordnung völlig ausgleichen, ebenso – unabhängig vom Zylinderwinkel – beim V12 und bei den sehr seltenen V16. Der nahezu vollständige Massenausgleich führt zu einem sehr ruhigen Lauf. |

||

Die ursprüngliche V8-Bauform hat bei einem Zylinderwinkel von 90° eine Kurbelwelle mit vier Kröpfungen, die um 180° versetzt in einer Ebene liegen (daher der Name ''flat-plane''-Bauweise). Die Kurbelwelle ist einfach und kostengünstig herzustellen. Sie benötigt weniger Gegengewichte, wodurch der Motor leichter und weiter hochdreht. Bei dieser Bauform treten jedoch freie Massenkräfte zweiter Ordnung und somit mehr Vibrationen auf. Alle V8-Motoren bis 1925 waren ''flat-plane''-Motoren. Heute wird die Bauform noch im Rennsport und durchgängig von [[Ferrari]] verwendet.<ref name = "referenz">{{Internetquelle| url=http://www.ferrari.com/German/GT_Sport_Cars/Modellen-der-Vergangenheit/Suche-nach-einem-Modell/F430/Innovation_Technologies/Pages/artikel_F430_flachkurbelwelle.aspx| titel=Flachkurbelwelle| hrsg=Ferrari| format=| datum=| zugriff=2014-01-16}}</ref> |

Die ursprüngliche V8-Bauform hat bei einem Zylinderwinkel von 90° eine Kurbelwelle mit vier Kröpfungen, die um 180° versetzt in einer Ebene liegen (daher der Name ''flat-plane''-Bauweise, Kurbelwelle entspricht der R4-Bauform). Die Kurbelwelle ist einfach und kostengünstig herzustellen. Sie benötigt weniger Gegengewichte, wodurch der Motor leichter und weiter hochdreht. Bei dieser Bauform treten jedoch freie Massenkräfte zweiter Ordnung und somit mehr Vibrationen auf. Alle V8-Motoren bis 1925 waren ''flat-plane''-Motoren. Heute wird die Bauform noch im Rennsport und durchgängig von [[Ferrari]] verwendet.<ref name = "referenz">{{Internetquelle| url=http://www.ferrari.com/German/GT_Sport_Cars/Modellen-der-Vergangenheit/Suche-nach-einem-Modell/F430/Innovation_Technologies/Pages/artikel_F430_flachkurbelwelle.aspx| titel=Flachkurbelwelle| hrsg=Ferrari| format=| datum=| zugriff=2014-01-16}}</ref><ref name=VerbMot>{{Literatur | Titel=Verbrennungsmotoren| TitelErg=Motormechanik, Berechnung und Auslegung des Hubkolbenmotors| Autor=Eduard Köhler, Rudolf Flierl| Verlag=Vieweg+Teubner Verlag| Ort=Wiesbaden| Auflage=6| Datum=2011| ISBN=978-3-8348-1486-9| Kapitel=5.2 Der Kurbeltrieb| Fundstelle=Absatz "g) Anmerkungen zum V8-Motor"}}</ref> |

||

[[Datei:Crossplane.png|miniatur|Crossplane-Kurbelwelle]] |

[[Datei:Crossplane.png|miniatur|Crossplane-Kurbelwelle]] |

||

Bei der ''cross-plane''-Bauweise des V8 liegen die erste und letzte Kröpfung der Kurbelwelle in einer Ebene und die beiden mittleren Kröpfungen in einer dazu senkrechten Ebene. In Blickrichtung der Längsachse bilden die Kröpfungen ein Kreuz. ''Cross-plane''-Kurbelwellen sind wesentlich schwieriger im [[Gesenk]] zu [[schmieden]] als ''flat-plane'' und werden zumeist [[Gießen_(Verfahren)|gegossen]]. Jedoch bieten sie den Vorteil, dass sich die freien Massenkräfte I. und II. Ordnung und das freie Massenmoment II. Ordnung selbstständig ausgleichen. Es tritt ein freies Massenmoment I. Ordnung auf, das sich durch ein Gegengewichtpaar an der Kurbelwelle ausgleichen lässt. Durch den vollständigen Ausgleich der Massenkräfte und Momente ergibt sich ein sehr ruhiger Motorlauf. |

Bei der ''cross-plane''-Bauweise des V8 liegen die erste und letzte Kröpfung der Kurbelwelle in einer Ebene und die beiden mittleren Kröpfungen in einer dazu senkrechten Ebene. In Blickrichtung der Längsachse bilden die Kröpfungen ein Kreuz. ''Cross-plane''-Kurbelwellen sind wesentlich schwieriger im [[Gesenk]] zu [[schmieden]] als ''flat-plane'' und werden zumeist [[Gießen_(Verfahren)|gegossen]]. Jedoch bieten sie den Vorteil, dass sich die freien Massenkräfte I. und II. Ordnung und das freie Massenmoment II. Ordnung selbstständig ausgleichen. Es tritt ein freies Massenmoment I. Ordnung auf, das sich durch ein Gegengewichtpaar an der Kurbelwelle ausgleichen lässt. Durch den vollständigen Ausgleich der Massenkräfte und Momente ergibt sich ein sehr ruhiger Motorlauf.<ref name=VerbMot/> |

||

Das Design wurde 1915 vorgestellt, aber erst 1923 brachten [[Cadillac]] und 1924 [[Peerless Motor Company|Peerless]] die ersten Serienmotoren dieser Bauweise auf den Markt. Sie hat den Nachteil, dass die Zündungen – und damit auch die Ein- und Auslasstakte – nicht abwechselnd in der linken und rechten Zylinderbank, sondern unregelmäßig erfolgen. Dies ist ungünstig für eine gute Zylinderfüllung und eine gleichmäßige Verteilung des Gemischs bzw. der Verbrennungsluft auf alle Zylinder, was sich durch entsprechende Gestaltung des [[Ansaugkrümmer]]s aber beherrschen lässt. Auch entsteht dadurch das akustisch markante Auspuffgeräusch („V8-Brabbeln“). Bei hoher Motorleistung wie im Rennsport erfordert diese Bauweise eine aufwändige [[Auspuff]]anlage. |

Das Design wurde 1915 vorgestellt, aber erst 1923 brachten [[Cadillac]] und 1924 [[Peerless Motor Company|Peerless]] die ersten Serienmotoren dieser Bauweise auf den Markt. Sie hat den Nachteil, dass die Zündungen – und damit auch die Ein- und Auslasstakte – nicht abwechselnd in der linken und rechten Zylinderbank, sondern unregelmäßig erfolgen. Dies ist ungünstig für eine gute Zylinderfüllung und eine gleichmäßige Verteilung des Gemischs bzw. der Verbrennungsluft auf alle Zylinder, was sich durch entsprechende Gestaltung des [[Ansaugkrümmer]]s aber beherrschen lässt. Auch entsteht dadurch das akustisch markante Auspuffgeräusch („V8-Brabbeln“). Bei hoher Motorleistung wie im Rennsport erfordert diese Bauweise eine aufwändige [[Auspuff]]anlage. |

||

Version vom 5. August 2017, 11:54 Uhr

(Renault 8Gd von 1917)

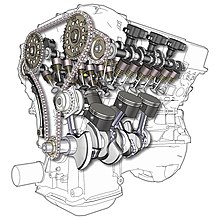

Ein V-Motor (früher auch Gabelmotor genannt) ist eine Bauform eines Hubkolbenmotors mit mehreren Zylindern. Diese sind auf zwei Zylinderbänke aufgeteilt, die in einem Winkel („Bankwinkel“) zueinander stehen. Nach dem Reihenmotor ist es die am weitesten verbreitete Motorenbauform.

Beschreibung

Beim klassischen V-Motor „stehen“ die beiden Zylinderbänke um den Bankwinkel gegeneinander geneigt auf dem unten liegenden Kurbelgehäuse. Bei Flugmotoren war auch der umgekehrte Einbau üblich, bei der die Zylinderbänke „hängend“ angeordnet sind, da dies den Schwerpunkt niedrig hält. Besonders in älteren Beschreibungen wird dies oft als „A-Motor“ bezeichnet, obwohl es keine eigene Motorenbauform ist. Die Sicht des Piloten wird weniger durch Auspuffgase behindert und das Fahrwerk ist bei gegebenem Propellerdurchmesser weniger hoch.

Der Bankwinkel hat starken Einfluss auf die Größe der Massenkräfte und wird vom seitlich verfügbaren Einbauraum begrenzt. Praktisch ist ein Mindest-Bankwinkel erforderlich, um die Vorteile der V-Anordnung nutzen zu können. Um den Bankwinkel klein zu halten, können die Zylinderfüße versetzt nach außen angeordnet werden; die Zylinderachsen schneiden sich dann unter der Kurbelwelle. Bisher dargestellte Bankwinkel beginnen bei etwa 10° im Lancia Appia und im Röhr 8. Bei den sogenannten VR-Motoren, das sind V-Motoren mit sehr kleinem Bankwinkel (< 15°), haben die beiden Bänke meist einen gemeinsamen Zylinderkopf.

Der Bankwinkel kann bis zu 180° betragen. Dann spricht man von einem 180°-V-Motor. Solche Motoren unterscheiden sich von Boxermotoren durch die andere Kröpfung der Kurbelwelle (siehe nächsten Abschnitt).

Bei einem V-Motor sind die Pleuel von zwei gegenüberliegenden Zylindern auf dem Hubzapfen einer Kurbelwellenkröpfung nebeneinander gelagert, was einen geringen Versatz der Zylinder zur Folge hat. Genau gegenüberliegende Zylinder erfordern den Einsatz von Gabelpleueln (Harley-Davidson) oder Anlenkpleueln. Kinematisch bedingt verursachen Anlenkpleuel einen ungleichen Kolbenhub in den beiden Zylinderbänken. Die daraus resultierende unterschiedliche Verdichtung kann jedoch über die Kolben ausgeglichen werden. Gabelpleuel sind aufwendiger und daher teurer.

Vereinzelt wurden auch V-Motoren mit ungerader Zylinderzahl gebaut, bei Motorrädern als V3 (Honda NS 400 R) und V5 (Honda RC211V). VW verwendete im Golf IV einen als V5 bezeichneten Fünfzylinder-VR-Motor.

Bei Pkw-Motoren wurden aus Gründen der Laufruhe immer gleichmäßige Zündabstände zwischen den Zylindern angestrebt. Diese betragen bei Viertaktmotoren – als Kurbelwinkel angegeben – 720° geteilt durch Zylinderzahl, da bei zwei Kurbelwellenumdrehungen jeder Zylinder einmal zündet. Bei einem V8 beträgt der Zündabstand also 90°, bei einem V6 120°. Wenn der Bankwinkel nicht ein Vielfaches des Zündabstandes ist, braucht man unterschiedliche Hubzapfen. Diese können direkt nebeneinander sitzen, wenn sie nicht zu stark versetzt sind (PRV-Motor ab 1985), sind mit einer Zwischenwange verbunden (Ford-V4), manchmal ist für jeden Zylinder eine eigene Kurbelwellenkröpfung ausgeführt (Lancia Aurelia), was die Baulänge des Motors vergrößert.

Der häufigste Bankwinkel ist 90° für nahezu alle V8- und V4-, viele V6- (ideal wären eigentlich 60°) und einige V10-Motoren (ideal wären 72°). Aus fertigungstechnischen Gründen ist es vorteilhaft, wenn ein V8-Motor mit einem Bankwinkel von 90° als Basis einer V-Motorenreihe mit unterschiedlichen Zylinderzahlen (zum Beispiel V6, V8 und V10) verwendet wird, da alle Motoren großenteils auf den gleichen Fertigungslinien hergestellt werden können und sich Kostenvorteile infolge von Gleichteilen ergeben. Beispiele dafür sind die V6-, V8- und V10-FSI-Motoren von Audi[1] und V6- und V8-Motoren von Mercedes-Benz.[2] Diverse V6 und fast alle V12 haben 60° Zylinderwinkel. V6 mit 120° gibt es kaum, denn der Motor ist dann sehr breit.

Bei Großmotoren und Motoren für besondere Anwendungsfälle (zum Beispiel im Rennsport) sind häufig auch andere Gesichtspunkte für die Wahl des Bankwinkels ausschlaggebend, wie etwa die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten, der Platzbedarf oder die Höhe des Schwerpunkts. In Verbindung mit der Zündreihenfolge auch einflussnehmend auf die Motorcharakteristik (entweder breit nutzbares Drehzahlband oder maximale Motorleistung[3]).

180°-V-Motor

Außer dem VR-Motor ist auch der V-Motor mit 180° Bankwinkel ein Sonderfall. Bei der V-Motor-typischen Lagerung von zwei Pleueln auf einem gemeinsamen Hubzapfen wird er als „180°-V-Motor“ bezeichnet. Sind dagegen die Pleuel einander gegenüberliegender Zylinder auf eigenen Kurbelwellenkröpfungen gelagert, die um 180° zueinander versetzt sind, handelt es sich um einen Boxermotor. Wegen des besseren Massenausgleichs des Boxermotors werden 180°-V-Motoren nur selten gebaut, meistens als hochdrehende Rennmotoren mit vielen Zylindern.

Bei Zwölfzylindern üblicher Bauform sind die Kurbelwellenkröpfungen analog zu einem Reihensechszylinder angeordnet. Daher ergibt sich unabhängig vom Zylinderbankwinkel ein vollständiger Ausgleich sämtlicher Massenkräfte und -momente erster und zweiter Ordnung, da der Motor als doppelter R6 betrachtet werden kann. Für gleichmäßige Zündabstände muss der Bankwinkel ein Vielfaches von 60° betragen. (60° sind üblich bei PKWs, 180° bei Renn- und Sportwagen. 120° werden nicht ausgeführt, weil dann zwei Zylinder gleichzeitig zünden würden). Beispiele für Sportwagen mit 180°-V12 sind der Mercedes-Benz C291, der Ferrari Testarossa oder der Porsche 917.

Bezeichnungen

V-Motoren werden meist mit der Angabe der Zylinderzahl bezeichnet, mit einem vorangestellten „V“ für die Bauform des Motors und angehängter Zahl für die Anzahl Zylinder. „V12“ kennzeichnet somit einen Zwölfzylinder-V-Motor. Im Gegensatz dazu bezeichnet eine Zahl mit einem nachgestellten „V“ üblicherweise Motoren mit Mehrventiltechnik, also mehr als zwei Ventilen pro Zylinder, z. B. steht „16V“ für einen Vierventil-Vierzylindermotor. Da die Mehrventiltechnik sich in den letzten beiden Jahrzehnten immer mehr verbreitet hat, wird diese Angabe inzwischen kaum mehr als besonderes Merkmal hervorgehoben, sondern nur noch als Hinweis in den technischen Daten verwendet.

Zylinderanordnung

Die Anordnung ist in einem vorn längs eingebauten V6-Motor von der Fahrzeugfront aus gesehen (DIN 73 021):

Kraftabgabe 3 6 2 5 1 4

Die Anordnung ist in einem vorn längs eingebauten V8-Motor von der Fahrzeugfront aus gesehen (DIN 73 021):

Kraftabgabe 4 8 3 7 2 6 1 5

Für einen V8-Motor für allgemeine Verwendung gilt folgende Nummerierung (ISO 1204, ISO 1205 und DIN 6265):

Kraftabgabe 8 4 7 3 6 2 5 1

Die Anordnung ist in einem vorn längs eingebauten V10-Motor von der Fahrzeugfront aus gesehen (DIN 73 021):

Kraftabgabe 5 10 4 9 3 8 2 7 1 6

Anwendung

V-Motoren werden vielfach eingesetzt, besonders bei höherer Zylinderzahl und begrenztem Bauraum. Fahrzeugmotoren mit 8 oder mehr Zylindern sind heute fast ausschließlich V-Motoren.

Bei Automobilen mit V-Motoren kommen vorwiegend V6-, V8- oder V12-Motoren zum Einsatz. V4-Motoren haben sich im Pkw-Bereich aufgrund des, gegenüber Reihenmotoren, schlechteren Massenausgleichs und der höheren Produktionskosten ebenso wenig durchsetzen können wie V2-Motoren, auch wenn früher V4- (Ford, SAS) und vereinzelt V2-Motoren (vorwiegend in Voituretten und anderen Kleinfahrzeugen wie dem Morgan Threewheeler) verwendet wurden. Die ersten in Serie gefertigten V4-Motoren gab es ab 1922 im Lancia Lambda und die ersten V6-Motoren ab 1950 im Lancia Aurelia. Verwendet wurde der V-Motor auch in den US-amerikanischen Fahrzeugen wie dem Ford V8 von 1932, bis hin zu den Musclecars der 1960er Jahre wie dem Ford Mustang, Pontiac GTO oder AMC Javelin. In einzelnen PKW-Modellen wie etwa dem Lamborghini Gallardo oder VW Touareg V10-TDI werden V10-Triebwerke eingesetzt – im Motorsport sogar häufiger. Der BMW M5 der E60/E61-Baureihe hatte ebenfalls einen V10.

In Motorrädern finden sich V4-Motoren recht häufig, unter anderem in der Yamaha Vmax, der Honda Pan European, der Honda VFR 1200 F oder der Aprilia RSV4. Die derzeit nur in den USA erhältliche Motus MST/MSTR wird von einem längs eingebauten 90°-V4-Motor mit OHV-Ventilsteuerung angetrieben, der vom technischen Konzept her einem halbierten und auf 1650 cm³ verkleinerten V8-Motor amerikanischer Bauart entspricht.

V2-Motoren haben typischerweise die Motorräder von Ducati, Moto Guzzi, Harley-Davidson sowie Indian. Die unregelmäßige Zündfolge der V-Motoren trägt bei Motorrädern wesentlich zu deren charakteristischem Laufgeräusch bei. Die besondere Konstruktion des V2-Motors des historischen Iver-Johnson-Motorrades ermöglicht eine gleichmäßige Zündfolge und erzeugt dadurch den Auspuffklang eines Parallel-Twin-Motors.

In Nutzfahrzeugen (Lkw, Omnibus) ist der Anteil an V-Motoren größer, hier werden vorwiegend V6- und V8-Motoren, gelegentlich auch V10-Motoren eingebaut. Bei Schiffs- und Lokomotivantrieben kommen V8-, V12-, V16-, V18- und V20-Motoren zum Einsatz, die V18-Ausführung ist dabei die seltenste Variante. Bei Panzern waren V12-Dieselmotoren lange Zeit üblich und sind es zum Teil noch (Leopard 2, T-90). Auch bei Flugzeugen wurden V-Motoren verwendet, zum Teil in invertierter Einbauweise: die Zylinderbänke sind hängend angeordnet, die Kurbelwelle liegt oben.

-

V2-Motor eines Mazda R360 Coupé

-

V4-Motor eines Saporoshez SAS 965A

-

V6-Motor eines Lancia Flaminia Coupé

-

luftgekühlter Tatra 87-V8-Motor

-

aufgeschnittener Daimler-Benz DB 601, ein V12-Motor mit hängenden Zylindern.

-

Ford „Flathead“, der erste in Massen produzierte V8-Motor

-

12-Zylinder-V-Motor in einem Binnenschiff

-

45° V2-Motor von Harley-Davidson - Twin Cam 88

Vor- und Nachteile

Zu den Vorteilen des V-Motors im Vergleich zu einem Reihenmotor gleicher Zylinderzahl zählen:

- Geringe Baulänge

- Halbierte Anzahl an Kurbelwellenkröpfungen (außer bei manchen V4- und V6-Motoren) im Vergleich zum Reihenmotor und dadurch

- geringere Reibung, was besonders bei Rennmotoren als Vorteil gesehen wird[4]

- bessere Kühlung, insbesondere der Zylinderköpfe und insbesondere bei Luftkühlung

Durch die kompakte Bauweise wird auch Material und damit Gewicht gespart. Ein V12 mit einer sechsfach gekröpften Kurbelwelle ist nur unwesentlich länger als ein Reihenmotor mit sechs Zylindern.

Ein V-Motor ist im Vergleich zu einem Reihenmotor gleicher Zylinderzahl aufwändiger, denn:

- einige Baugruppen sind doppelt vorhanden sein, beispielsweise Zylinderkopf, oder Nockenwellen, sofern obenliegend

- komplexere Form des Kurbelgehäuses.

- Häufig sind im PKW zwei Auspuffstränge erforderlich, die Bauraum zusätzlichen beanspruchen

- schlechtere Ausgleich von Massenkräften (bis V4) und Massenmomenten (V4 und V6).

Nachteile werden beispielsweise durch VR-Motoren abgemildert, wie zum Beispiel im Lancia Fulvia (Bankwinkel 13°) oder dem VW VR6-Motor (Bankwinkel 15°) mit einem gemeinsamen Zylinderkopf für beide Zylinderbänke und nur einem Krümmer. Amerikanische V8-Motoren üblicher Bauart („Big Block“ und „Small Block“) haben nur eine einzelne zentrale Nockenwelle, die oben im Motorblock zwischen den Zylinderbänken positioniert ist und die Ventile über Stößel, Stoßstangen und Kipphebel betätigt.

Nachteile sind bei V4- und V6-Motoren der sV6-Motoren werden in PKW oft anstelle von R6-Reihenmotoren eingesetzt, weil sie kürzer sind und nicht so hoch bauen. Nachteilig sind Vibrationen und rauerer Klang bei hohen Motordrehzahlen durch freie Massenmomente. Durch die nicht längssymmetrische Kurbelwelle treten freie Massenmomente erster und zweiter Ordnung auf. Eine gegenläufige Ausgleichswelle kann das freie Massenmoment erster Ordnung beseitigen. Das verbleibende freie Massenmoment zweiter Ordnung ist relativ klein. Da ein Ausgleich einen übermäßigen Aufwand zur Folge hätte, wird darauf verzichtet.

Bei Viertakt-V8-Motoren kann man bei einem Zylinderwinkel von 90° die Massenkräfte und -momente erster und zweiter Ordnung völlig ausgleichen, ebenso – unabhängig vom Zylinderwinkel – beim V12 und bei den sehr seltenen V16. Der nahezu vollständige Massenausgleich führt zu einem sehr ruhigen Lauf.

Die ursprüngliche V8-Bauform hat bei einem Zylinderwinkel von 90° eine Kurbelwelle mit vier Kröpfungen, die um 180° versetzt in einer Ebene liegen (daher der Name flat-plane-Bauweise, Kurbelwelle entspricht der R4-Bauform). Die Kurbelwelle ist einfach und kostengünstig herzustellen. Sie benötigt weniger Gegengewichte, wodurch der Motor leichter und weiter hochdreht. Bei dieser Bauform treten jedoch freie Massenkräfte zweiter Ordnung und somit mehr Vibrationen auf. Alle V8-Motoren bis 1925 waren flat-plane-Motoren. Heute wird die Bauform noch im Rennsport und durchgängig von Ferrari verwendet.[5][6]

Bei der cross-plane-Bauweise des V8 liegen die erste und letzte Kröpfung der Kurbelwelle in einer Ebene und die beiden mittleren Kröpfungen in einer dazu senkrechten Ebene. In Blickrichtung der Längsachse bilden die Kröpfungen ein Kreuz. Cross-plane-Kurbelwellen sind wesentlich schwieriger im Gesenk zu schmieden als flat-plane und werden zumeist gegossen. Jedoch bieten sie den Vorteil, dass sich die freien Massenkräfte I. und II. Ordnung und das freie Massenmoment II. Ordnung selbstständig ausgleichen. Es tritt ein freies Massenmoment I. Ordnung auf, das sich durch ein Gegengewichtpaar an der Kurbelwelle ausgleichen lässt. Durch den vollständigen Ausgleich der Massenkräfte und Momente ergibt sich ein sehr ruhiger Motorlauf.[6] Das Design wurde 1915 vorgestellt, aber erst 1923 brachten Cadillac und 1924 Peerless die ersten Serienmotoren dieser Bauweise auf den Markt. Sie hat den Nachteil, dass die Zündungen – und damit auch die Ein- und Auslasstakte – nicht abwechselnd in der linken und rechten Zylinderbank, sondern unregelmäßig erfolgen. Dies ist ungünstig für eine gute Zylinderfüllung und eine gleichmäßige Verteilung des Gemischs bzw. der Verbrennungsluft auf alle Zylinder, was sich durch entsprechende Gestaltung des Ansaugkrümmers aber beherrschen lässt. Auch entsteht dadurch das akustisch markante Auspuffgeräusch („V8-Brabbeln“). Bei hoher Motorleistung wie im Rennsport erfordert diese Bauweise eine aufwändige Auspuffanlage.

Literatur

- Jan Trommelmans: Das Auto und seine Technik. 1. Auflage, Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1992, ISBN 3-613-01288-X.

- Hans Jörg Leyhausen: Die Meisterprüfung im Kfz-Handwerk Teil 1. 12. Auflage, Vogel Buchverlag, Würzburg 1991, ISBN 3-8023-0857-3.

- Gert Hack: Autos schneller machen. 11. Auflage, Motorbuch-Verlag, Stuttgart 1980, ISBN 3-87943-374-7.

- Richard van Basshuysen, Fred Schäfer: Handbuch Verbrennungsmotor Grundlagen, Komponenten, Systeme, Perspektiven. 3. Auflage, Friedrich Vieweg & Sohn Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2005, ISBN 3-528-23933-6.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ J. Königstedt et al.: Der neue V10-FSI-Motor von Audi. 27. Internationales Wiener Motorensymposium 2006

- ↑ Mercedes-Benz M 112 Mercedes-Benz M112

- ↑ siehe auch Big-bang firing order#V twins (engl. WP)

- ↑ Michael Trzesniowski: Antrieb. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2017, ISBN 978-3-658-15534-6, 3 Verluste Losses, Absatz "Reibung im Kurbeltrieb", doi:10.1007/978-3-658-15535-3.

- ↑ Flachkurbelwelle. Ferrari, abgerufen am 16. Januar 2014.

- ↑ a b Eduard Köhler, Rudolf Flierl: Verbrennungsmotoren. Motormechanik, Berechnung und Auslegung des Hubkolbenmotors. 6. Auflage. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden 2011, ISBN 978-3-8348-1486-9, 5.2 Der Kurbeltrieb, Absatz "g) Anmerkungen zum V8-Motor".