„VW-Bus“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

Ladyt (Diskussion | Beiträge) Änderung 40502595 von 62.226.25.6 (Diskussion) wurde rückgängig gemacht. |

|||

| Zeile 440: | Zeile 440: | ||

== Weblinks == |

== Weblinks == |

||

{{Commonscat|Volkswagen Type 2|Volkswagen Typ 2}} |

{{Commonscat|Volkswagen Type 2|Volkswagen Typ 2}} |

||

| ⚫ | |||

* [http://www.vw-nutzfahrzeuge.de/ offizielle VW-Nutzfahrzeuge Webseite] |

* [http://www.vw-nutzfahrzeuge.de/ offizielle VW-Nutzfahrzeuge Webseite] |

||

* [http://www.bulliseiten.de/ Umfangreiche Informationsseite über den VW-Bus T3] |

* [http://www.bulliseiten.de/ Umfangreiche Informationsseite über den VW-Bus T3] |

||

* [http://www.vwbuswelt.de/ Informationen rund um den VW Bus] |

* [http://www.vwbuswelt.de/ Informationen rund um den VW Bus] |

||

* [http://www.vw-bulli.de/ Die Welt des Volkswagen] |

* [http://www.vw-bulli.de/ Die Welt des Volkswagen] |

||

* [http://www.vw.com.br/default.asp?turl=%2Fautomoveis%2Fkombi%2FDefault%2Easp? www.vw.com.br] – Der „Kombi“ (T2c) von Volkswagen do Brasil (portugiesisch) |

|||

| ⚫ | |||

* [http://www.autobild.de/test/neuwagen/artikel.php?artikel_id=3255&artikel_seite=0 Auto BILD Artikel über einen VW-Bus mit Porsche Turbo Motor.] |

|||

* [http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,509928,00.html SPIEGEL Online Artikel über das "60 Jahre VW Bus" Geburtstagstreffen in Hannover] |

|||

* [http://www.michael-knappmann.de/vw_bus_d/reparat0.htm Umfangreiche Informationsseite über den VW-Bus T2] |

|||

* [http://www.t3-infos.de/ Umfangreiche Informationsseite zum VW Bus T3] |

|||

* [http://www.t4-wiki.de/wiki/Hauptseite Umfangreiche Wiki zum VW-Bus T4] |

|||

* [http://www.bus-lexikon.de Wiki Lexikon rund um Busse] |

|||

* [http://www.thesamba.com/vw/archives/lit/ Thesamba.com] – Umfangreiches Literaturarchiv aus den USA |

|||

* [http://www.automobile.at/cgi-bin/deeplink.pl/cgi-bin/magazin/autonews/Fotoshows/index.pl?id=20016&archiv=shows Fotoshow 60 Jahre Bully] |

|||

{{Navigationsleiste Volkswagen Modelle}} |

{{Navigationsleiste Volkswagen Modelle}} |

||

Version vom 28. Dezember 2007, 02:53 Uhr

| Volkswagen Transporter | |

|---|---|

| Produktionszeitraum: | 1950–heute |

| Klasse: | Kleintransporter |

| Karosserieversionen: | Kleinbus, Kastenwagen, Pritschenwagen |

VW-Bus oder offiziell VW-Transporter ist der Name des werksintern als VW Typ 2 benannten Kleintransporters, also des zweiten zivilen Volkswagens nach dem VW-Käfer (VW Typ 1). Viele nennen ihn liebevoll Bulli. Die Herkunft dieser Kurzform wird in der Zusammensetzung der Worte „Bus“ und „Lieferwagen“ vermutet. Das Volkswagenwerk schreibt die Namensgebung dem rundlichen (bulligen) Erscheinungsbild der charakteristischen VW-Bus-Front zu. Den Spitznamen hatte er bereits werksintern, bevor der Name "Bulli" in der Öffentlichkeit gebräuchlich wurde. VW selber durfte diesen Begriff bis 2007 nicht offiziell verwenden, da die Firma Kässbohrer die Rechte an den Wortmarken "Bulli" und "Bully" innehatte. Anlässlich des 60 jährigen Jubiläum hat sich jedoch die Kässbohrer Geländefahrzeug AG unter dem neuen Vorstand mit Jens Rottmair und Alexander Schöllhorn bereitgefunden, die "Bulli"-Namensrechte unbefristet an den VW-Konzern zu verkaufen. Die offizielle "Übergabe" fand auf dem VW Bulli Treffen am 06.10.2007 in Hannover statt.

Der VW-Bus erblickte 1948 als Prototyp eines Kleintransporters das Licht der Welt und ging ab 1950 in die Serienproduktion. Er ist ein typisches Kind des Wirtschaftswunders der damals noch jungen Bundesrepublik. Das Design seiner Frontpartie findet sich unter anderem bei der bekannten Diesellok V200 der Bundesbahn wieder und spiegelt den damaligen Zeitgeschmack und die Dynamik des Mobilitätsbedürfnisses als Zeichen des Aufbruchs in eine neue Zeit. Inzwischen wird der Transporter (T) in der 5. Generation hergestellt, die deshalb mit T1 bis T5 bezeichnet werden, nicht zu verwechseln mit der Baureihenbezeichnung Typ 2.

Der VW Transporter wird als Kleinbus, Kastenwagen und Pritschenwagen angeboten.

Geschichte

Der erste Prototyp geht zurück auf eine Zeichnung des niederländischen VW-Importeurs Ben Pon senior, der damals im Volkswagenwerk die für den internen Transportverkehr eingesetzten „Plattenwagen“ gesehen hatte. Er ist das Urmodell der Kleinbusse. Findige Arbeiter hatten zum werksinternen Warentransport ausgemusterte Käfer-Versuchsfahrgestelle genommen, diese durch „Geradestellen“ der Lenksäule zum Frontlenker umgebaut und eine einfache Holzplatte als Ladefläche montiert.

T1 (1950–1967)

-

T1 in Zweifarblackierung als Westfalia-Camper mit dem Scheren-Hubdach

-

T1 Westfalia-Camper mit einem Fahrradträger, Typ „Paulchen“

-

T1 ex MTW (Mannschaftstransportwagen)

-

T1 Camper, Typ-27-KTW (Krankenwagen mit unten angeschlagener Heckklappe)

Die Serienfertigung des Volkswagen Typ 2 T1 begann im März 1950.

Charakteristische Merkmale des T1 sind der V-förmig zulaufende Bug mit dem großen VW-Logo sowie die zweigeteilte Frontscheibe („split window“), die aus zwei ebenflächigen im flachen Winkel zueinander geneigten Einscheiben-Sicherheitsglas bestand. Sie waren damals preisgünstiger herzustellen als gewölbte Scheiben. Das hatte zur Folge, dass die Scheibenwischer nur aus einer geraden Blechschiene mit eingesetzter Gummilippe zu bestehen brauchten, die bei Regen und Schnee zwei kleine Halbmonde als Sichtfeld auf die beiden Windschutzscheiben zeichneten. Auch alle anderen Scheiben der Standardversion des T1 waren ebenflächig. Fahrer- und Beifahrertür waren mit Schiebefenstern mit Knebelrasten und je einem schmalen drehbaren Ausstellfenster mit verriegelbarem Vorreiber ausgestattet. Die einige Monate später begonnene Produktion des mit Dachfenstern und einer Verglasung der hinteren Karosserieecken versehenen "Fensterbusses" unter Fans später als "Samba-Bus" bekannten Modells besaß hingegen bereits gewölbte Scheiben und ein großes Stoffschiebedach. Dieses neue Modell erhielt (1950) von den Wolfsburgern zunächst sogar eine eigene Seriennummer, die aber schon nach wenigen Monaten in die Seriennummern der übrigen T1-Modelle eingereiht wurde. Es besaß von Anfang an als Sonderausstattung ein Röhrenradio und textile Innenbezüge sowie einige Chromleisten außen. Der Neunsitzer war bereits zweifarbig lackiert und in mehreren Farben zu haben.

Die Technik des T1 war weitgehend vom VW-Käfer abgeleitet worden. Der Heckantrieb wurde vom VW-typischen luftgekühlten Boxermotor mit anfänglich 24,5 PS in Bewegung gesetzt, zur Federung dienten hinten ein und vorne zwei Drehfederstäbe, gebremst wurde mit Trommelbremsen. Er besaß hinten eine Pendelachse und vorne eine zweifach gelagerte Bundbolzenachse mit Rosslenkung, deren Lenkbewegung vom Lenkhebel übertragen wurde. Das Vierspeichenlenkrad stand flach und war größer als beim Käfer.

Im Gegensatz zum Käfer hat der T1 jedoch eine selbsttragende geschweißte Karosserie. In den ersten Transportern wurde auch das Getriebe des Käfers verwendet; die notwendige Untersetzung für die größeren und schwereren Transporterfahrzeuge wurde von Radsatzgetrieben übernommen, die sich an den Bremsträgerblechen am Ende der Achsrohre befanden. Diese Technik stammte vom VW-Kübelwagen. In den Achsrohren der Busse drehen sich daher die Antriebswellen im Gegensatz zum Käfer rückwärts, was durch den spiegelbildlichen Einbau des Tellerrades im Differential ermöglicht wird. Die ersten Modelle besaßen noch eine Seilzugbremse und statt hydraulischen Stoßdämpfern mechanisch wirkende Ausgleichshebel. Jeder Achsschenkel war über zwei Drehbolzen mit den beiden Drehfederstäben beweglich verbunden. Exakte Führung, Beweglichkeit und Verschleiß der Bolzen hingen von der regelmäßigen Schmierung über die dazugehörigen Schmiernippel ab.

Der T1 besaß insgesamt noch sehr wenig Kunststoffteile. Dementsprechend bestand das Armaturenbrett komplett aus Blech und war fest mit der Karosserie verbunden. Das fehlende Handschuhfach wurde durch ein Blechablage unterhalb des Armaturenbretts über die gesamte Frontbreite ersetzt. In der linken Ecke der Ablage neben der Lenksäule befand sich ab 1963 ein kleiner Kunststoffbehälter für die Scheibenwischanlage, der mechanisch auf Druck wie eine Spritzpistole funktionierte.

Weiterentwicklung des T1

Der Absatz des Transporters entwickelte sich so erfolgreich, dass die Produktion am 8. März 1956 von Wolfsburg nach Hannover verlegt werden musste. Sein Aussehen und seine Technik begann sich mit den Modelljahren ebenfalls zu verändern:

Anfangs war der Transporter nur in grau oder blau zu haben und hatte bis 1954 keine Heckstoßstange. Die in den Seitenholmen der Fahrer- und Beifahrertüren eingebauten schwenkbaren Winker wurden nach einer Gesetzesänderung ab 1960 erst durch kegelförmige, ab 1963 durch flache elektrische Blinkleuchten ersetzt, die sich oberhalb der Frontscheinwerfer befanden. Ebenso veränderte sich die Heckpartie. Zunächst ganz ohne oder mit einer kleinen Heckscheibe, wurde die Verglasung stetig größer, der Motorraum und die Motorraumklappe dagegen kleiner. Das wurde durch Verlegung des Reserverades vom Motorraum in die Fahrgastzwischenwand möglich. Nun konnte das Fahrzeug auch oberhalb des Motorraums eine Heckklappe zum Beladen erhalten, die einfach mit einer Stützstange offengehalten werden konnte. Die Rückleuchten, anfangs klein und rund (mit einem einzigen Bremslicht in der Motorklappe, später (bis 1960) größer mit integrierten Bremslichtern, erhielten mit dem T1b ihre charakteristische ovale Form mit integriertem Blinklicht.

Das Luxusmodell mit Dachfenstern und Faltdach bekam bald im Volksmund den Namen „Samba“, offiziell hieß es „VW-Sondermodell“.

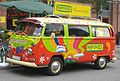

Schon damals beliebt waren die Campingmodelle von Westfalia. In den 1960ern entwickelte sich gerade dieses Modell zu einem buntbemalten Symbol der Hippie-Ära.

Da der VW-Bus anfangs keine geregelte Frischluftzufuhr für den Innenraum besaß, erhielt er ab 1955 ein über die Windschutzscheiben hinaus verlängertes Dach, das wie unter einer „Schirmmütze“ die Außenluft durch eine unter dem Dach angebrachte Mittelkonsole geregelt nach innen blies. Später wurde darin noch ein elektrisches Lüftergebläse integriert.

Seit 1961 war die Motorleistung des VW-Busses der des Käfers voraus. Der Bus bekam einige Komponenten der neu eingeführten Typ-3-Modelle (VW 1500, später 1600) und leistete zunächst mit einem 1350-cm³-Motor 37 PS, ab 1965 mit 1500 cm³ 44 PS. Dieser Motor wurde auch zu Tuningzwecken gern in Käfer eingebaut. Die stärkere Motorleistung hatte aber auch eine Verstärkung der Bremsanlage zur Folge. Die Trommeln mussten verbreitert werden und erhielten einen größeren Durchmesser. Gleichzeitig erhielt der Bus ab 1965 einen Hauptbremszylinder mit hydraulischem Zweikreisbremssystem.

Da die größeren Motoren mehr verbrauchten, musste der Tank für den 44-PS-Motor ab 1963 von 45 auf 50 Liter vergrößert werden.

Ab 1963 gab es für alle VW-Transportermodelle bereits wahlweise statt der zweiflügligen Klapptür die VW-Bus-charakteristische Schiebetür. Sie wurde für alle Modelle ab dem T2 zum Markenzeichen der VW-Kleintransporterfamilie. Auf allen Campingplätzen Europas verbreitete sich das markante Geräusch der mit Schwung zugezogenen Schiebetür, das immer noch dem VW-Bus zugesprochen, heutzutage allerdings nicht mehr auf VW-Modelle beschränkt ist.

Krankentransportwagen erhielten zusätzlich eine beim Öffnen der Schiebetür ausschwenkende Trittstufe am hohen Seiteneinstieg.

Optional war auch eine oben angeschlagene Seitenklappe erhältlich. Diese Tür öffnete sich nach oben und war besonders bei Verkaufswagen beliebt. Die oben angeschlagene Klappe wurde bei Gewerbetreibenden gern mit einer Schiebetür auf der gegenüberliegende Fahrzeugseite kombiniert.

Großer Beliebtheit erfreute sich der Transporter von Anfang an bei kleinen und mittleren Gewerbetreibenden, kleinen Baufirmen, bei Reisediensten für Kleingruppen und insbesondere beim öffentlichen Dienst wie Polizei, Feuerwehr, Bundesbahn, Bundespost und auch bei der Bundeswehr.

Die Bundesbahn ließ VW-Busse in den sechziger Jahren sogar zu Schienenfahrzeugen mit Eisenbahnrädern umrüsten.

Die verschiedenen Bauformen

Er war erhältlich in folgenden Bauformen:

- Pritschenwagen mit einfacher Kabine (mit normaler oder verbreiterter Ladefläche)

- Pritschenwagen mit Doppelkabine

- Kastenwagen ohne oder mit je drei zusätzlichen Fenstern pro Seite

- Kleinbus mit neun Sitzplätzen einschließlich Fahrer (13 und 15 Fenster)

- Bus Sondermodell (Samba-Bus mit 25 Fenstern und Faltschiebedach)

- Campingbus mit Campingausstattung (mit Scheren-Aufstelldach, oder später Klappdach mit Innenzelt und zwei zusätzlichen Schlafplätzen in der Dachebene)

- Einsatzfahrzeug (mit Sonderaufbauten von Fremdherstellern)

- Verkaufswagen mit Hochdach und Seitenklappe

Sonderausstattungen und Zubehör

Für den T1 gab es von Anfang an zahlreiche Sonderausstattungen und unterschiedliche Länderversionen.

Hierzu zählen:

- spiegelbildliche Ausführung für den Export ins Vereinigte Königreich

- nach außen aufstellbare Windschutzscheiben für den Export nach Spanien und in Mittelmeerländer

- Schiebetür statt zweiflüglige Klapptür, beidseitige Fahrgasttüren, besondere Türflügel und Klappen

- Ausstellfenster hinten

- Faltschiebedach, Hochdach erst aus Blech später aus Kunststoff

- Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer mit Mitteldurchgang für Campingbusse mit Westfalia-Einrichtung und Kunststoff-Aufstelldach sowie Bugradhalterung

- isolierverglaste Kunststoffenster

- aufstellbare Lammellenfenster mit innenseitiger Fliegengaze

- motorische Lüftung, gesonderte Innenbeleuchtung

- Getriebeschalter mit Rückfahrleuchten

- Heckscheibenheizung

- Anhängerkupplung

- Benzin-Zusatzheizung

Die Sonderformen des VW-Werks in Brasilien

In Brasilien wurde der T1 1953 erstmals aus Teilen zusammengebaut, von 1957 bis 1975 dann in Serie hergestellt; die Kombi- und Busversionen besaßen die Karosserie mit den vier Seitenfenstern des „Samba“-Modells, jedoch das geschlossene Dach. Darüber hinaus wurde dort auch ein Modell mit beidseitig zweiflügligen Klapptüren gebaut.

Als Nachfolgemodell für den T1 legte man in Brasilien eine Karosserie-Mischform auf, die aus der längeren T2-Frontpartie samt vorderer Rahmengruppe und der T1-Heckpartie samt hinterer Rahmengruppe bestand. Auch dieses Modell hatte noch vorn und hinten Trommelbremsen, allerdings bereits eine Kugelgelenkvorderachse mit längerem Federweg. Diese Version sah für europäische Verhältnisse unproportioniert aus, lief aber noch bis 1997 in Brasilien vom Band. In den Jahren 1982 bis 1984 gab es dieses Modell sogar schon mit einem wassergekühlten Dieselmotor, weshalb es trotz Heckmotor einen Frontkühlergrill besitzt, wie er jetzt wieder am aktuellen Fuel-Flex-T2c do Brasil zu finden ist.

T2 (1967 - 1979)

Der T2 stellt die technische und optische Weiterentwicklung des T1 dar, ist jedoch eine eigenständige Baureihe und wurde ab 1967 gebaut.

Die größten Unterschiede zum T1 sind:

- eine vorne und hinten jeweils um ca 13 cm verlängerte Karosserie bei gleichbleibender Breite, die im Bereich des Fahrerhauses parallel gerade verläuft, im Gegensatz zu der leicht keilförmig zulaufenden Fahrerkabine des T1.

- eine komplett veränderte Frontpartie mit integriertem Lüftergrill und einer durchgehenden gewölbten Frontscheibe („bay window“), ohne den vom T1 gewohnten Latz

- Ausgestellte seitliche Kühlschlitze im Bereich der hinteren Wagenecken in Fensterhöhe zur Motorbelüftung

- Kugelgelenk-Vorderachse mit längerem und elastischerem Federweg

- Schräglenker-Hinterachse für eine weitaus sicherere Kurvenlage, und verbesserten Fahrkomfort

- luftgekühlter 1600 cm³ Boxermotor mit 50 PS standardmäßig (der Ölkühler saß bei diesem Aggregat erstmals seitlich neben dem Gebläsekasten und behinderte den Kühlluftstrom somit nicht mehr, was zu einer thermischen Entlastung des dritten Zylinders führte)

- doppelt so große Fenster und zusammenhängende Scheibenflächen an der Seite (zwei große statt vier kleine Fenster)

- ein geschlossenes Armaturenbrett aus Blech mit einer Kunststoffkante und integriertem Tacho, Tankuhr, Zeituhr(Sonderausstattung), sowie Luftaustrittsöffnungen Radio- und einer Lautsprecheraussparung und Handschuhfach

- pneumatische Scheibenwischanlage

- seitliche Schiebetür serienmäßig.

Durch die Verlängerung der Karosserie und die Verbreiterung des Fahrerraumes erreichte VW eine Komfortanpassung an inzwischen gängige Innenraumansprüche seiner Käuferklientel. Dies bedeutete damals einen enormen Sprung im inzwischen fast 20 Jahre alten VW-Transporter-Standard. Vorne saß man zu dritt nicht mehr ganz so beengt und hinten war mehr Platz für Gepäck.

T2a (8/1967 - 7/1971)

-

T2a Kastenwagen, Modelljahr 1969,

ex 21F TSF, Frontansicht -

T2a Kastenwagen, Modelljahr 1969, Heckansicht

-

T2a Bus mit Flower- Vollbemalung und Sonnenblende

-

T2a ex Leichenwagen, heute Museumsfahrzeug aus Österreich

Diese erste Modellreihe des T2 wurde von Ende 1967 bis 1969/70 gebaut, danach kam anstatt der vier Trommelbremsen eine Scheibenbremsanlage an die Vorderachse mit optionalem Bremskraftverstärker und dadurch bedingt neunen Felgen, so bestand der T2a dann bis 7/71. Das auffälligste Merkmal des T2 ist seine längere Karosserie und die große gewölbte Windschutzscheibe. Volkswagen wollte dem T1 damals unbedingt eine zeitgemäße Verjüngungskur verpassen. So besitzt der T2a eine zwar vorn und hinten verlängerte, aber geometrisch identische, hinten offene Rahmengruppe wie der T1. Die technisch neu entwickelte Kugelgelenk-Vorderachse sitzt auf demselben Achskörper wie die des T1 und ist als einziges Fahrwerk-Bauteil daher abwärtskompatibel (zum T1). Dieses Modell ist gut an der Frontpartie mit den unten liegenden Blinkern und den seitlichen Trittbrettern an der Stoß´stange, als auch an der noch rundlichen Heckpartie mit den ovalen Heckleuchten erkennbar.

Komplett aufgegeben wurde mit dem Beginn der T2-Produktion das beliebte Samba-Modell mit seinen charakteristischen Dach- und Eckfenstern, sowie dem langen Stoff-Faltschiebedach. Als Sonderausstattung wurden ab 1967 nur noch Stahlschiebedächer im Rahmenmittelfeld eingebaut.

Der T2 war ab Werk erhältlich als:

- Kastenwagen (auch mit Hochdach),

- Kombi (ab Modelljahr 73 auch mit Hochdach),

- Pritsche, Großraumpritsche (aus Holz von Westfalia)

- Doppelkabine,

- Kleinbus (Clipper),

- Kleinbus L (Clipper L),

- in diversen Sonderausführungen wie Krankentransportwagen, Taxi, Feuerwehrfahrzeug (TSF-T), Bürowagen, Campingbus usw.

T2a/b (nur Modelljahr 1972: 8/71-7/72)

-

T2a/b Bus Zwischenmodell, Frontansicht (T2a).

-

T2a/b Bus Zwischenmodell, Heckansicht (T2b).

Bei diesem Typ handelt es sich um eine Mischform als Zwischenmodell mit Karosseriebestandteilen sowohl des T2a als auch des T2b(große Rückleuchten, größere "Ohren" zur Luftansaugung des Motors) Er wird von VW-Bus-Kennern auch gern als Zwitter bezeichnet.

T2b (8/1972 - 7/1979)

-

T2b Bus mit falschen Radkappen (vom T1)

ex Einsatzfahrzeug Katastrophenschutz -

T2b Bus mit luftgekühltem 2000 cm³ Flachmotor

-

T2b Wohnmobil mit Westfalia-Aufstelldach

Bereits mit dem Modelljahr 1970 wurden weitere Verbesserungen am T2(b) eingeführt, die sich im Wesentlichen auf die Fahrwerkskomponenten und die Fahrzeugsicherheit bezogen:

- verstärkte Rahmengruppe mit gabelförmigem Deformationselement vorn (Y-Träger) und vorgewölbter doppelter Frontschürze unter der Stoßstange (Querschiene mit Dämpfungseigenschaften), zur Aufnahme von Längskräften im Falle eines Aufpralls, sowie geschlossener Heckrahmenpartie ebenfalls mit Verstärkungsblechen.

- Scheibenbremsen vorn serienmäßig mit vergrößertem Achskörper und dadurch längerem Federweg und breiterem Radstand, als Zusatzausstattung mit Bremskraftverstärker

- breitere Trommelbremsen hinten, dadurch um ca 2cm verbreiterter Radstand je Seite.

- neue Fünflochfelgen, zu erkennen an den flachen Radkappen und dem neuen Felgendesign, um die Radkappe herum runde Löcher

- Geteilte Sicherheits-Lenksäule

- Sicherheitsgurte für alle Fahrgastplätze standardmäßig

- Dreipunktaufhängung des Motor- Getriebeblocks mit veränderter Einbaugeometrie, dadurch höhere Bodenfreiheit und verlängerter Federweg auch hinten.

- größerer Tank (55-58 Liter)

- akustische Dämpfung durch gummigelagerte Antriebseinheit, Tankschott und Motorraumauskleidung

- Zusätzliche Montageluke in der Gepäckablage über dem Motorraum (nur für flachen Motor)

- Karosserie: Kantigere Heckpartie und breite Stoßstangen, rechteckige große Heckleuchten, breitere Motorraumklappe, nach hinten versetzte Tankklappe, ausgestellte Kotflügel vorn, Trittstufen innen vorn, rechteckige Blinker im Kühlluftgrill integriert, nach innen gekröpfte Regenrinne, flacheres Dach (wegen höherer Bodenfreiheit).

- Elektrisches Zusatzgebläse für die Heizung und verbesserte Warmluftführung im Fahrgastraum (Sonderausstattung).

Die Überarbeitung des Hecks wurde erforderlich, weil für den Transporter (wahlweise) neue 66- und 70-PS-Flachmotoren mit 1600 oder 2000 cm³ eingeführt wurden, die für den Typ 4 (VW 411/412) entwickelt worden waren. Die Motorbelüftung saß bei diesen Motoren auf der Kurbelwelle, wodurch die Motorkühlung erheblich verbessert werden konnte. Außerdem besaßen diese Motoren zwei Vergaser, weshalb der Benzinverbrauch erneut anstieg und der Tank auf 55-58 Liter vergrößert wurde. Die Spitzengeschwindigkeit kletterte von 110 km/h auf 130 km/h. Wahlweise konnte man den Transporter aber auch mit der Standardmotorisierung, dem 50-PS-Motor mit hohem Gebläsekasten ordern.

Auffälligste Änderung zum T2a ist die Frontpartie mit den rechteckigen Blinker, die nach oben in das Lüftungsgitter integriert wurden. Die dickeren Stoßstangen erhielten den Beinamen „Eisenbahnschienen“.

Mit dem Prototypen eines Allradangetriebenen VW-Busses absolvierte ein VW-Entwicklungsingenieur damals erfolgreich die Durchquerung der größten Wüste Afrikas, und demonstrierte damit die Robustheit und Funktion des VW Transporters. Die Allrad-Antriebstechnik ging jedoch erst später beim T3 unter dem Namen „Syncro“ in Serie.

Bei den Modellen Kleinbus und Kleinbus L, anfangs als Clipper bezeichnet, reicht bei der zweifarbigen Ausführung die Dachfarbe zunächst nur bis zur Regenrinne (Modell 1968–70), ab Modell 1971 reichte sie bis einschließlich zum Karosseriewulst (Gürtellinie). Der Name „Clipper“ hat sich unter den T2-Freunden für den Bus bis Modell 1972 etabliert. Man spricht vom Clipper N (normal), wenn es sich um einen Bus ohne Chromtrimm handelt, von einem Clipper L (Luxus) bei einem Bus mit Chromtrimm. Das optionale Stahlschiebedach (ab Januar 1968) konnte sowohl für den einfachen Kombi Typ 23 als auch für den Typ 22/24 (Clipper) geordert werden.

T2c aus Brasilien

In Brasilien wurde 1997 das Mischmodell vom T2b abgelöst, der bis Dezember 2005 mit luftgekühltem Heckmotor und G-Kat gebaut wurde. Dabei wurden Bauteile vom T2b (Blinker vorne, Rückleuchten), aber auch weiterhin vom T2a (Stoßstangen) verwendet. Die Produktion des T2c fand mit der Sonderserie „Prata“ („Silber“) ein Ende.

Seit 2006 wird der T2 in Brasilien und Mexiko mit einem wassergekühlten Motor gebaut, hierzu erhielt er einen dafür angefertigten Kühlergrill aus schwarzem Plastik. Verwendet wird der Motor EA 111 mit 1390 cm³ in "TotalFlex"-Ausführung, er kann also mit Benzin oder Alkohol in jeder beliebigen Mischung gefahren werden. Die Leistung des Motors ist mit 80 PS (59 kW) angegeben, die erreichbare Höchstgeschwindigkeit mit 130 km/h. Auffälligster Unterschied der T2 aus Südamerika zu in Deutschland hergestellten Fahrzeugen ist neben den Stoßfängern vor allem das kantige Dach.

-

T2c in Zweifarblackierung

-

VW Bus T2c „Prata“

-

T2 aus Mexiko (2006),

mit Kunststoffstoßstangen und Frontwasserkühler

T3 (1979 – 1992)

Offiziell mußte der konzernintern bereits als T3 benannte Transporter damals unter der Bezeichnung T2 in den Verkauf gebracht werden, weil die Bezeichnung „T3“ von der Markennameninhaberin Deutsche Post (Deutsche Telekom AG) vorher geschützt worden war. Deshalb handelt es sich hierbei um eine inoffizielle Bezeichnung, die sich aber letztendlich für diese Modellreihe durchgesetzt hat.

-

T3, luftgekühlt, Frontansicht

-

T3, luftgekühlt, Heckansicht

-

T3, wassergekühlt (s. Kühlergrill) und zwei Schiebetüren (BGS-Ausführung)

-

T3, wassergekühlt mit "Pauli" Fahrradträger

-

T3, Pritschenwagen

-

T3, Pritsche mit Doppelkabine

-

T3 Syncro mit Allradantrieb

-

T3 Syncro mit Allradantrieb und Hubdach

Der eckige T3 mit seiner typischen Kastenform kam 1979 auf den Markt. Während T1 und T2 vom VW-Typ 1 („Käfer“) abgeleitet waren und sich prinzipiell nur durch verstärkte Fahrwerkskomponenten und die selbsttragende Karosserie vom Käfer unterschieden, stellt der T3 das erste unabhängig von anderen Modellen entwickelte Transportermodell von VW dar. Abgesehen von der optisch total veränderten Karrosserieform besaß er auch viele technische Neuentwicklungen, wie beispielsweise die Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Schraubenfedern, anstatt der bisherigen Längslenkerachse mit Drehfederstäben und einer Zahnstangenlenkung. Das Reserverad war beim T3 in einer speziellen Vorrichtung vorne unter dem Fahrzeugbug angebracht.

Der Motor war nach wie vor im Heck angeordnet, obwohl dieses Konzept bereits beim Erscheinen des T3 als überholt galt, weil so immer noch keine durchgehende Ladefläche von VW zur Verfügung gestellt werden konnte, während nun auch andere Hersteller mit ihren Modellen verstärkt auf den Kleintransportermarkt drängten. Entsprechend schlecht verkaufte sich diese Version des Bullis im Export. In Deutschland, den Niederlanden oder Österreich fand er aber nach wie vor seine Käufer.

Neben dem „Transporter“ führte VW nun auch offiziell die Bezeichnung „Bus“ ein, und ab 1981 das Modell „Caravelle“ (ab Ende '83 in den Varianten C, CL, GL und Carat).

Der T3 gilt als robust und zäh, wie seine Vorgänger. Wegen ihrer robusten Bauweise wurden die Bullis gelegentlich mit „Schlachtschiffen“ oder „Autoscootern“ verglichen, auch weil sich unter den Stoßstangen Stahlbügel verbargen, die durch parallele Träger miteinander verbunden waren und so eine verbesserte Aufprallstabilität boten.

Ab 1987 wurde von VW auch ein AntiBlockierSystem (ABS) für den T3 angeboten, was dem Fahrverhalten im Winter zugute kam.

Anfang der 1980er Jahre wartete VW mit Neuerungen auf:

- Wassergekühlter Boxermotor (WBX) – (1982)

- Dieselmotorvariante (1981), diese Modelle waren an dem zusätzlichen Kühlergrill über der vorderen Stoßstange zu erkennen, hinter dem sich der Wasserkühler verbarg.

In Europa wurde serienmäßig die leistungsstärkeren 112-PS-Wasserboxer „DJ“ und der 95-PS-Wasserboxer (mit Kat) „MV“ mit elektronischer Zündung und Benzineinspritzung Digijet bzw. Digifant eingebaut.

Private Bulli-Besitzer nutzen ihre Fahrzeuge vorwiegend als „Familienvan“ oder Campingfahrzeug. Im Familien- und Freizeitbereich setzte der T3 neue Maßstäbe.

Verschiedene Campingfahrzeugausstatter boten Um- und Ausbauten für den T3 an, während VW auch für den T3 wieder eine Westfalia- Innenausstattung ins Programm nahm.

Die VW-Campingbusse erhielten die Modellbezeichnungen

- „Joker“

- „Club-Joker“

- „California“ hieß die später von Volkswagen selbst als leicht abgespeckte Joker Variante verkaufte Modellversion.

- „Atlantic“ war die von VW nochmals aufgewertete Wohnmobilversion, die unter anderem Kunststoff-Isolierfenster hinten und eine komplette Beplankung besaß und heute sehr gesucht ist.

- „Multivan“ entstand 1985 als geniale Idee des VW-Marketings. Er bot einen Klapptisch sowie eine zum Doppelbett umklappbare Sitzbank.

- "Reimo", "Carthago", "Weinsberg" und "Dehler" boten eigene Ausbauvarianten an. Hierbei erwies sich der Heckmotor oft als vorteilhaft, da die Motorkonsole meist als Bettunterbau benutzt wurde und dadurch der Innenraum gut ausgenutzt werden konnte.

Zahlreiche Sondermodelle entstanden auf der Basis des T3

- ab 1987 „Magnum“ als Multivan-Sondermodell

- ab 1989 „Bluestar“ (mit der Plakette „Hannover Edition“)

- ab Ende 1989 „Whitestar“ (mit der Plakette „Hannover Edition“)

Die Star-Modelle zeichneten sich durch ihre gehobene Ausstattung aus:

- Zentralverriegelung

- Elektrisch verstellbarer Rückspiegel,

- Caratscheinwerfer,

- Sonnenschutzverglasung,

- tiefergelegtes Fahrwerk

- neuer Polsterstoff-Serie.

- Optional gab es auch spezielle dreiteilige BBS-RS-Felgen.

T3 Syncro und Doppelkabinenmodelle

Als „Syncro“ gab es den T3 ab 1985 erstmals wahlweise auch mit Allradantrieb. Gebaut wurde diese Variante im österreichischen Graz von der Steyr Daimler Puch AG. Für die 4WD-Variante waren jedoch einige Änderungen an der Karosserie nötig. So wurde der Tank nach hinten über das Getriebe verlegt, da der Platz unter dem Bus nun für die Antriebswelle zur Vorderachse benötigt wurde. Auch die Lösung des Reserveradhalters vorne unter dem Bus konnte beim 16"-Allradbus nicht beibehalten werden. Wie beim Vorgänger musste das Reserverad wieder im Innenraum auf der Motorkonsole oder an einem Heckträger der Heckklappe untergebracht werden. Der Syncro-Bus war in zwei Varianten erhältlich:

- Ein Modell mit 14-Zoll-Rädern, wie sie beim hinterradgetriebenen Bus serienmäßig waren,

- Ein höher gelegtes Modell mit 16-Zoll-Bereifung, von denen nur 2138 Stück gebaut wurden.

Insgesamt wurden 45478 VW Syncro produziert.

Als bis jetzt einzige Modellreihe des Transporters kann der T3 mit zwei Sondermodellen der Doppelkabine (DoKa) aufwarten:

- „TriStar syncro“ als Viertürer mit Caratscheinwerfern, Caratstoßstange vorne und an den Vordertüren, heizbare Heckscheibe, Plastikradläufen, Teppich, Textilbezogene Sitze mit Armlehnen, ebenso wie die Rücksitzbank, komplette Innenraumdämmung, schwarz eloxierte Schiebefenster hinten. Einige wenige Modelle wurden als 2WD nach Schweden ausgeliefert.

- „Jagdwagen“ als „Syncro“ war speziell auf die Bedürfnisse von Förstern und Jägern zugeschnitten und ist nur in kleiner Stückzahl hergestellt worden.

- „Magnum“ (DoKa) hat nichts mit dem Multivan „Magnum“ zu tun und wurde ausschließlich nach Schweden ausgeliefert. Sonderbauteile waren: Caratscheinwerfer und Stoffsitze. Alle Schweden-T3 besitzen serienmäßig eine Scheinwerferreinigungsanlage (Pflicht in Schweden) und Sitzheizung.

T3 Limited Last Edition

Der T3 war das letzte Fahrzeug, das Volkswagen in Europa mit dem traditionellen Heckmotorantrieb herstellte, weswegen er von vielen Fans als der letzte "echte" Bulli angesehen wird. Mit Einstellung der Produktion ging bei VW eine Ära zu Ende. Entsprechend hoch war gegen Ende der Produktionszeit die Nachfrage: Nachdem die Produktion im Stammwerk Hannover-Stöcken 1990 beendet worden war, wurden noch bis 1992 Behördenfahrzeuge und Syncros bei der Steyr Daimler Puch AG in Österreich hergestellt. Zum endgültigen Auslaufen der Baureihe brachte VW eine Neuauflage des Multivans als „Limited Last Edition“ (LLE) heraus. Der LLE wurde ebenfalls in Graz gebaut und ist prinzipiell genauso ausgestattet wie die 89/90er Blue- und Whitestarserie. Es gab ihn in tornadorot und orlyblau-metallic (dunkelblau gegenüber dem Hellblau des Bluestars) und nur als 70-PS-TurboDiesel „JX“ oder 92-PS-Wasserboxer „SS“. Davon wurden genau 2500 Stück gebaut; 2499 Stück wurden verkauft und sind heute gesuchte Sammlerstücke.

Der T3 LLE mit der Nummer 2500, das allerletzte in Europa gebaute Exemplar, steht heute im Automuseum in Wolfsburg.

Volkswagen rechnete jedoch nicht mit dem reißenden Absatz der LLE und versprach mehreren hundert VW-Angehörigen einen der Busse. Alle 2499 durchnummerierten Exemplare waren jedoch schnell vergriffen, und so brachte man Ende 1992 / Anfang 1993 zwei völlig identisch ausgestattete Modelle als „Redstar“ und „Bluestar“ heraus. Diese gab es nur als Turbodiesel „JX“. Somit gibt es zwei Bluestars, einen hellblauen Bluestar von 1989/1990 und einen dunkelblauen Bluestar von 1992/1993. Die 92/93er-Blue-/Redstar gab es nie im Handel, sie waren nur für die Werksangehörigen reserviert, denen ein LLE versprochen worden war.

-

T3 „Limited Last Edition“

-

T3 Pritsche von hinten

-

T3 vorne

-

T3 Doppelkabine der Bundeswehr

-

T3 Campingbus mit festem Hochdach

-

T3 'Vanagon' für die Vereinigten Staaten

Sogar 15 Jahre nach dem Ende der Produktion sind zahlreiche Exemplare als Nutzfahrzeuge noch bei Firmen und Behörden im Einsatz. Die Bundeswehr nutzte ab 1988 die Version T3-Pritschenwagen als Nachfolger für den T2-Pritschenwagen. Dieser Typ hatte ein erweitertes Einsatzspektrum und wurde für Material- und Personentransporte aller Art sowie in der Kraftfahrgrundausbildung eingesetzt. Bis zur Ablösung 1995 durch das Nachfolgemodell T4 befanden sich 4340 Fahrzeuge im Bestand der Bundeswehr.

Größter „Feind“ des T3 war der Fugenrost.

T3 (Produktion in Südafrika bis Sommer 2003)

In Südafrika wurde der T3 noch bis Sommer 2003 als Microbus und Caravelle weitergebaut und nur auf dem afrikanischen Markt vertrieben. Die Fahrzeuge waren reichhaltig ausgestattet und besitzen viele Features, die man hierzulande vergeblich sucht. Die Motorenpalette hielt keine Diesel parat. Die Wasserboxer wurden ab 1992 durch 4-Zylinder(1,8i mit 90 PS)- und 5-Zylinder(2,5i mit 136 PS)-Reihenmotoren ersetzt, in späteren Jahren wurden ausschließlich Audi-Fünfzylinderaggregate (2,3i mit 115 PS und 2,6i mit 136 PS) mit Benzineinspritzung verbaut. Eine Klimaanlage, ZV, Wegfahrsicherung usw. ist in fast jedem Afrikabus anzutreffen – Abgasreinigung sucht man bei allen afrikanischen Fahrzeugen jedoch vergeblich, und die Fahrzeuge sind ausschließlich als Rechtslenker produziert worden, was einen Import (fast) unmöglich macht. In Deutschland gibt es ca. 24 Fahrzeuge. Unter der afrikanischen Bevölkerung war/ist der T3 weiterhin sehr beliebt – ähnlich wie der immer noch gebaute Golf I – dort bekannt als Citi Golf in verschiedensten Varianten mit bis zu 100 PS ( Einspritzmotor ohne Abgasreinigung ) und moderner Ausstattung.

T4 (1989 – 2003)

-

T4

Polizeieinsatzfahrzeug

(kurzer Radstand) -

T4 Krankentransportwagen

-

T4

Transporter

(langer Radstand) -

T4

Caravelle Heckansicht

Mit der Einführung des T4 ab 1989 ging bei Volkswagen die Ära des Heckantriebs und des Heckmotors zu Ende. Außerdem war der T4 das erste Transportermodell von VW, das in drei unterschiedlich langen Karosserieversionen und Radständen erhältlich war. Das neue, zeitgemäße Antriebskonzept mit vorn quer liegendem Reihenmotor mit Antrieb der Vorderräder hatte zudem den Vorteil einer von hinten nach vorne durchgehenden tief liegenden Ladefläche.

Das Fahrwerk verfügt über Einzelradaufhängung, an der Vorderachse gab es eine Doppelquerlenkeranordnung mit einer Federung über Torsionsdrehstäbe. Hinten war eine zweigeteilte Schräglenkerachse mit Schraubenfedern eingebaut, die den tiefen Ladeboden ermöglichte. Als Lenkung kam eine Zahnstangenlenkung zum Einsatz, die bei Transportern mit Fünfzylindermotoren von einem hydraulischen Servoaggregat unterstützt wurde. Ab 1995 hatten alle T4 serienmäßig eine Servolenkung. Die beiden Vierzylindermodelle waren bei der Markteinführung noch mit 14" Felgen ausgerüstet. An der Hinterachse kam bis 1996 eine Trommelbremse zum Einsatz. Die Bremsanlage war, wie bereits seit dem T2 üblich, mit einer lastabhängigen Bremskraftverteilung ausgerüstet, um eine gleichmäßiges Abbremsen aller Räder in allen Beladungszuständen zu gewährleisten. Ein Automatikgetriebe war nur mit Fünfzylindermotoren und eine Klimaanlage nur mit Motoren ab 2,0 l Hubraum verfügbar.

Neben dem Transporter, der in erster Linie von Firmen und Behörden genutzt wurde, erfreute sich vor allem die Multivan-Variante großer Beliebtheit, da sie mit der praktischen Innenausstattung (Klapptisch, Bett, flexible Einzelsitze in der zweiten Reihe) viel Komfort für Reisen bot, dennoch PKW-ähnliche Abmessungen aufwies und damit auch im Alltag handlich war. In die USA wurde nur diese dort als Eurovan bezeichnete Version zum Personentransport exportiert.

Der T4 war mit zwei unterschiedlichen Radständen verfügbar: 2920mm und 3320mm, wobei der Multivan nur mit kurzem Radstand lieferbar war. Bemerkenswert war in diesem Zusammenhang der am Anfang zu zahlende Aufpreis von nur 1000 DM für die lange Radstandvariante. Die kurze und lange Version lassen sich leicht an der außen angebrachten Rollschiene der Schiebetür unterscheiden: Bei der kurzen Version schließt die Schiene bündig mit der Nut der Heckklappe/-tür ab. Es fehlt jedoch bei Pritsche und Pritsche mit Doppelkabine der beliebte und praktische „Tresor“ unter der Ladefläche, ein kleiner Stauraum, den der damals geschlossene Unterbau zwischen Motor und Personenkabine besaß. Dieser wurde dann von einigen Zubehörlieferanten für den nachträglichen Einbau angeboten.

Die Bundeswehr nutzte gleichfalls dieses Modell ab 1995 als Nachfolger für den T3-Pritsche und beschaffte ca. 5610 Fahrzeuge.

Ausstattungsvarianten des T4 in Deutschland

Der T4 war in folgenden Ausstattungen erhältlich:

- Transporter in zahlreichen Ausführungen (Kastenwagen, Kombi, Pritsche und Pritsche mit Doppelkabine),

- Syncro Allradantrieb in Verbindung mit Fünfzylindermotoren, ab 1996 auch als VR6

- Großraumlimousine unter der Bezeichnung Caravelle (Teppichfußboden, verkleidete Säulen, hochwertige Seitenverkleidungen) mit maximal 9 Sitzplätzen inkl. Fahrer,

- Familien- und Freizeitmobil Multivan (Holzboden mit Kunststoffbeschichtung, Rücksitzbank als Bett umklappbar, vorne und in der mitte Einzelsitze, die Mittleren waren bis Modell 1999 entgegen der Fahrtrichtung), danach drehbar.

- Reisemobil California Coach mit aufklappbarem Hochdach als einfaches Campingmobil und

- Reisemobil California Exclusive als Campingfahrzeug mit festem Hochdach als Alkoven.

- Reisemobil Carthago Malibu mit Klappdach

- Kamei ClubVan, ein Fahrzeug, das von der Firma Kamei (ansässig in Wolfsburg) auf Basis des Caravelle gebaut wurde. Es gibt nur ca. 100 Exemplare. Typisch für ihn sind sechs Einzelsitze, wobei die zwei Sitze der dritten Sitzreihe elektronisch verstellbare Sessel sind und zwischen ihnen 2 Klapptische vorhanden sind. War bis zur Einführung des Business teuerstes Fahrzeug von VW, das meist als Konferenzwagen genutzt wurde. Von außen gut am Frontspoiler, bzw. an der Seitenbeplankung erkennbar.

- Business als Fahrzeug für gut verdienende Manager, die das Understatement lieben. Dieses Fahrzeug war vor Einführung des VW Phaeton das teuerste Auto der Marke Volkswagen.

T4b (ab 1996)

-

T4b Notarzteinsatzfahrzeug

(GP, langer Vorderwagen) -

T4b Notarzteinsatzfahrzeug, Heckansicht

-

T4b

Multivan

(GP, langer Vorderwagen)

Mit dem Modellwechsel des T4 1996 im Herbst 1995 erfolgte die „Große Produktaufwertung“ (GP). Auffällig daran war die Verlängerung des Vorderwagenkarosserie um acht Zentimeter bei Multivan und Caravelle. Der bis dahin rechteckige Kühlergrill erhielt das zum damaligen Zeitpunkt VW-typische „Smile-Face“, die Scheinwerfer des langen Vorderwagen wurden darüber hinaus keilförmig und er erhielt weiße statt gelbe Blinkleuchten. VW wollte damit die PKW-Varianten Caravelle und Multivan optisch von den Transportermodellen abheben. Mit Einführung des langen Vorderwagens wurde auch erstmalig der Einbau des VR6-Motors – der damaligen Spitzenmotorisierung mit 103 kW / 140 PS – möglich. Ab 1998 war eine leistungsgesteigerte Variante des TDI-Motors mit 111 kW/150 PS erhältlich, äußerlich erkennbar an einem rotem „I“ im Schriftzug. Zeitgleich wurde auch eine leistungsschwächere Version des TDI mit 65 kW / 88 PS angeboten, dann mit einem blauen „I“. Ab dem Jahr 2000 ersetzte eine überarbeitete Version des VR6-Motors mit 150 kW / 204 PS das Vorgängertriebwerk, optisch durch einen Schriftzug V6 mit roter „6“. An allen Räder waren jetzt Scheibenbremsen verbaut.

Motorvarianten des T4

| Benzinmotoren | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Modell | Hubraum | Bauart | Zyl. | Gemischaufbereitung | kW / PS | MKB[1] | Bemerkungen | |

| 1,8l | 1781 cm³ | Reihe | 4 | Vergaser | 49 / 66 | PD | 1990–1992; nur Exportmärkte | |

| 2,0 l | 1984 cm³ | Reihe | 4 | Digifant | 62 / 84 | AAC | ab 1990 | |

| 2,5 l | 2461 cm³ | Reihe | 5 | Digifant | 81 / 110 | AAF | 1991–1994; auch mit Automatik oder Syncro | |

| 2,5 l | 2461 cm³ | Reihe | 5 | Digifant | 81 / 110 | ACU | 1994–1996; auch mit Automatik oder Syncro | |

| 2,5 l | 2461 cm³ | Reihe | 5 | Simos | 81 / 110 | AEU | ab 1997; auch mit Automatik oder Syncro | |

| 2,5 l | 2461 cm³ | Reihe | 5 | Simos | 85 / 116 | AET | ab 1997; auch mit Automatik oder Syncro | |

| 2,5 l | 2461 cm³ | Reihe | 5 | Simos | 85 / 116 | APL | ab 1997; auch mit Automatik oder Syncro | |

| 2,5 l | 2461 cm³ | Reihe | 5 | Simos | 85 / 116 | AVT | ab 2000; auch mit Automatik oder Syncro | |

| 2,8 l | 2792 cm³ | VR | 6 | Bosch-Motronic | 103 / 140 | AES | ab 1996; auch mit Automatik oder Syncro (Syncro offiziell nicht zu bekommen) | |

| 2,8 l | 2792 cm³ | VR | 6 | Bosch-Motronic, 4 Ventile pro Zyl. | 150 / 204 | AMV | ab 2000; nur mit Automatik, kein Syncro | |

| Dieselmotoren | ||||||||

| 1,9 l D | 1896 cm³ | Reihe | 4 | Wirbelkammer mit VEP[2] | 44 / 60 | 1X | entfallen 1995 | |

| 1,9 l TD | 1896 cm³ | Reihe | 4 | Wirbelkammer mit VEP | 50 / 68 | ABL | ab 1993; mit Turbolader | |

| 2,4 l SD | 2370 cm³ | Reihe | 5 | Wirbelkammer mit VEP | 57 / 78 | AAB | 1990–1998; auch mit Automatik oder Syncro | |

| 2,4 l SD | 2370 cm³ | Reihe | 5 | Wirbelkammer mit VEP | 55 / 75 | AJA | ab 1997; auch mit Automatik oder Syncro, mit Katalysator | |

| 2,5 l TDI [3] | 2461 cm³ | Reihe | 5 | elektr. geregelte VEP | 65 / 88 | AJT | ab 1998; ohne Ladeluftkühler | |

| 2,5 l TDI [3] | 2461 cm³ | Reihe | 5 | elektr. geregelte VEP | 75 / 102 | ACV | ab 1995; seit 1999 auch mit Automatik oder Syncro | |

| 2,5 l TDI [3] | 2463 cm³ | Reihe | 5 | elektr. geregelte VEP | 75 / 102 | AUF | ab 1999; nur mit Automatik, kein Syncro | |

| 2,5 l TDI [3] | 2461 cm³ | Reihe | 5 | elektr. geregelte VEP | 111 / 151 | AHY | 1998–2000; nur mit Schaltgetriebe | |

| 2,5 l TDI [3] | 2461 cm³ | Reihe | 5 | elektr. geregelte VEP | 111 / 151 | AXG | ab 2000; nur mit Schaltgetriebe | |

- ↑ MKB – Motorkennbuchstabe

- ↑ VEP – Verteilereinspritzpumpe

- ↑ a b c d e Der TDI Schriftzug (T4) ist bei 88 PS durch ein blaues I zuerkennen, beim 102 PS alles in silber und beim 151 PS durch ein rotes I im TDI Schriftzug.

T5 (seit 2003)

-

T5, Multivan

-

T5, Einsatzfahrzeug der Bundespolizei

-

T5, Kastenwagen und als Kleinbus

-

T5, Kastenwagen, Frontansicht

Der T5 stellt eine Weiterentwicklung des T4 dar und wird seit 2003 als fünfte Generation des VW-Transporters produziert. Wie der Vorgänger verfügt der T5 über einen quer eingebauten Frontmotor und Vorderradantrieb. Der joystickartige Schalthebel wurde in die Schalttafel verlegt und betätigt das Getriebe über Seilzüge. Die eleganteren Sondermodelle Caravelle, Multivan und California (Wohnmobil) unterscheiden sich in der Frontgestaltung vom einfachen Transporter durch Chromleisten. Der T5 weist nur wenige technische Neuerungen im Vergleich zu seinem Vorgänger auf. Alle Dieselmotoren besitzen jetzt eine Pumpe-Düse Einspritzanlage und einen Turbolader. Die Nockenwellensteuerung der Fünfzylinder-Dieselmotoren wurden von den anfälligen Zahnriemen auf Zahnräder umgestellt. Die Fünf- und Sechszylinder-Modelle sind optional auch mit Automatikgetriebe oder Allradantrieb erhältlich, der jetzt analog zu den PKW-Modellen von Volkswagen 4motion heißt. Die Motor- und Rollgeräusche versuchte man besser in den Griff zu bekommen, indem ein sogenannter Fahrschemel eingeführt wurde (Entkopplung der Vorderräder vom Fahrgastraum). Die erzielten Ergebnisse sind gut, gehen aber zu Lasten des Gewichts und Kraftstoffverbrauchs. Der T5 wird sowohl in Hannover-Stöcken als auch im polnischen Posen gebaut. Beim T5 California wird das Basisfahrzeug (aus Hannover-Stöcken) in Hannover-Limmer zum Reisemobil ausgebaut.

Der T5 ist das erste VW-Bus-Modell, das nicht in die USA exportiert wird. Vermutlich wollte man auf die Einführung des VW Microbus warten, die jedoch gestrichen wurde. Dies hat dazu geführt, dass die Nachfrage für die zuletzt gebauten T4-Modelle in den USA anstieg.

Das Luxus-Modell der Multivan-Reihe trägt den Namen Multivan Business. Der Van ist ab 120.000 Euro zu haben und ist serienmäßig mit Bi-Xenonscheinwerfern, Navigationssystem, Klimaautomatik, elektrischer Schiebetür, Einzelsitzen in Volllederausstattung, Entertainmentsystem und diversen Holzzierteilen ausgestattet.

Da der Multivan durch immer mehr Komfortaustattungen immer teurer wurde – der Einstiegspreis liegt inzwischen bei mehr als 30.000,- €, und VW daher im unteren Preissegment der Großraumlimousinen immer mehr Marktanteile verlor, werden günstigere Einstiegsmodelle (Multivan Beach und Multivan Startline) mit reduziertem Austattungsumfang angeboten (unlackierte Stoßfänger, Stahlräder, keine Klimaanlage, einfache Schalttafel etc.). Damit erreicht das Intervall der Einstiegspreise für ein und die selbe Baureihe den wohl einmaligen Faktor von sechs (üblich sind etwa zwei bis drei)

Seit Ende 2006 sind die Dieselversionen des T5 auch mit Rußpartikelfilter erhältlich.

Ab Mitte 2007 bietet VW den Transporter mit verlängertem Radstand an. Die Fahrzeuglänge wächst somit auf 5,29 Meter.

Motorvarianten des T5

| Benzinmotoren | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Modell | Hubraum | Bauart | Zyl. | Gemischaufbereitung | kW / PS | MKB[1] | Bemerkungen |

| 2,0 l | 1984 cm³ | Reihe | 4 | BOSCH-Motronic ME 7.5 | 85 / 115 | AXA | |

| 3,2 l | 3189 cm³ | VR | 6 | BOSCH-Motronic ME 7.1.1 | 170 / 235 | BDL | mit Automatik oder 6-Gang mit 4motion |

| Dieselmotoren | |||||||

| 1,9 l TDI (DPF) | 1896 cm³ | Reihe | 4 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 62 / 84 | BRR | nur als Kasten, Kombi oder Pritsche erhältlich |

| 1,9 l TDI | 1896 cm³ | Reihe | 4 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 63 / 86 | AXC | nur als Kasten, Kombi oder Pritsche erhältlich |

| 1,9 l TDI (DPF) | 1896 cm³ | Reihe | 4 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 75 / 102 | BRS | |

| 1,9 l TDI | 1896 cm³ | Reihe | 4 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 77 / 105 | AXB | |

| 2,5 l TDI[2] | 2461 cm³ | Reihe | 5 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 96 / 131 | AXD | 6-Gang Getriebe oder Automatik |

| 2,5 l TDI(DPF) | 2461 cm³ | Reihe | 5 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 96 / 131 | BNZ | 6-Gang Getriebe oder Automatik |

| 2,5 l TDI[3] | 2461 cm³ | Reihe | 5 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 128 / 174 | AXE | 6-Gang Getriebe oder Automatik |

| 2,5 l TDI(DPF) | 2461 cm³ | Reihe | 5 | Pumpe-Düse mit Turbolader | 128 / 174 | BPC | 6-Gang Getriebe oder Automatik |

- ↑ MKB – Motorkennbuchstabe

- ↑ Beim (T5) mit 96 kW Motor ist das DI des TDI Schriftzugs in rot.

- ↑ Beim (T5) mit 128 kW Motor ist der komplette TDI Schriftzug in rot.

Konzeptmodell Microbus

Parallel zum New Beetle entwickelte VW 2004 den VW Microbus im Retro-Design als Reminiszenz an die T1/T2-Familie der 50er und 60er Jahre. Die geplante Serienfertigung wurde jedoch zurückgestellt. Der Prototyp war auf verschiedenen Fahrzeugausstellungen zu sehen.

Filmauftritte

Der VW-Bus hatte – ähnlich wie der Käfer – verschiedene Filmauftritte; wenn auch nicht in Hauptrollen, so doch in „tragenden“ Rollen.

- T1

Zudem erschien der Bus in diversen Werbeplakaten und -clips.

Weblinks

- offizielle VW-Nutzfahrzeuge Webseite

- Umfangreiche Informationsseite über den VW-Bus T3

- Informationen rund um den VW Bus

- Die Welt des Volkswagen

- www.vw.com.br – Der „Kombi“ (T2c) von Volkswagen do Brasil (portugiesisch)

- Linkkatalog zum Thema VW Bus bei curlie.org (ehemals DMOZ)

- Auto BILD Artikel über einen VW-Bus mit Porsche Turbo Motor.

- SPIEGEL Online Artikel über das "60 Jahre VW Bus" Geburtstagstreffen in Hannover

- Umfangreiche Informationsseite über den VW-Bus T2

- Umfangreiche Informationsseite zum VW Bus T3

- Umfangreiche Wiki zum VW-Bus T4

- Wiki Lexikon rund um Busse

- Thesamba.com – Umfangreiches Literaturarchiv aus den USA

- Fotoshow 60 Jahre Bully