EU-Austritt des Vereinigten Königreichs

Der Begriff Brexit bezeichnet den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU). Das Wort ist ein Kunst- und Kofferwort aus englisch ‚Britain‘ für „Großbritannien“ und ‚exit‘ für „Ausgang, Austritt“. Es wurde erstmals im Juni 2012 in einem Artikel des Economist verwendet (damals noch in der Variante ‚Brixit‘) und wurde in Analogie zu dem Begriff „Grexit“ geprägt,[1][2] wobei sich letzterer auf das Szenario eines Austritts Griechenlands aus dem Euro-Währungsraum und nicht der EU bezieht. Für einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU wurde im Wahlkampf zum Referendum am 23. Juni 2016 auch der Begriff Bremain verwendet („remain“ steht für „verbleiben“).[3] Brexit-Befürworter werden im Englischen Brexiteers genannt.

Rechtsgrundlage eines Austritts ist Art. 50 des EU-Vertrags, der infolge des Vertrags von Lissabon erstmals den freiwilligen EU-Austritt von EU-Mitgliedstaaten regelt. Demnach ist vorgesehen, dass nach der Absichtserklärung eines Staates über seinen EU-Austritt zunächst versucht wird, den Austritt durch ein auszuhandelndes Abkommen zwischen der Union und dem ausscheidenden Staat zu konkretisieren und zu ordnen.

Aus dem innenpolitischen Kalkül, EU-Kritiker in den eigenen Reihen seiner Partei, den Tories, ruhigzustellen[4][5] hatte Premierminister David Cameron 2013 ein Referendum über den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union vorgeschlagen. Das Referendum fand am 23. Juni 2016 statt. Bei einer Wahlbeteiligung von 72,1 Prozent stimmten 51,9 % der Gesamtwählerschaft (etwa 17,4 Millionen) für einen Brexit und 48,1 % (etwa 16,1 Millionen) dagegen; nach den Landesteilen gegliedert ist das Bild wesentlich differenzierter, da Nordiren und Schotten sowie die Bevölkerung von London und Gibraltar mehrheitlich für den Verbleib stimmten.[4][6] In diesem Zusammenhang kündigte David Cameron am Tag nach der Abstimmung seinen Rücktritt im Oktober 2016 an.[7]

Geschichte

Vom EWG-Beitritt 1973 bis zum Vertrag von Maastricht 1992

Das Vereinigte Königreich trat am 1. Januar 1973 der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei. Der Beitritt erfolgte unter der konservativen Regierung von Edward Heath, der selbst ein überzeugter Europäer war. Der Beitritt wurde in einer Volksabstimmung 1975 mehrheitlich bestätigt. Die Kritik an den europäischen Institutionen verstummte in den folgenden Jahrzehnten nie ganz. Während die prominentesten EWG-Kritiker in den 1970er und Anfang der 1980er Jahre noch aus den Reihen der Labour-Partei, insbesondere aus dem linken Parteiflügel kamen, waren die Konservativen überwiegend pro-europäisch eingestellt. Dies änderte sich unter der konservativen Regierung von Premierministerin Margaret Thatcher (1979–1990). Thatcher, die die EWG-Mitgliedschaft ausdrücklich befürwortet hatte, nahm vermehrt EWG-skeptische Positionen ein, als sich zeigte, dass führende kontinental-europäische Politiker – namentlich der EWG-Kommissionspräsident Jacques Delors, der französische Präsident François Mitterrand und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl – darauf hinarbeiteten, einen Weg zur politischen Union der europäischen Staaten zu schaffen. Am 20. September 1988 hielt Thatcher in Brügge eine vielbeachtete Rede, in der sie sich für ein Europa von unabhängigen, souveränen Staaten aussprach und die Vorstellung eines europäischen Bundesstaats nach dem Muster der Vereinigten Staaten von Amerika ablehnte. Zugleich kritisierte sie deutlich die gegenwärtige EWG-Politik, insbesondere die gemeinsame Agrarpolitik als „schwerfällig, ineffizient und in krasser Weise kostspielig“ (“unwieldy, inefficient and grossly expensive”) und forderte entsprechende Reformen im marktwirtschaftlichen Sinne.[8]

Im November 1990 wurde Thatcher von John Major als Premierminister und Parteivorsitzender der Tories abgelöst. Major, der bis Mai 1997 regierte, vertrat deutlich europafreundlichere Positionen. Während seiner Regierungszeit wurde 1992 die Europäische Union (EU) im Vertrag von Maastricht als Dachinstitution für die Europäischen Gemeinschaften gegründet, mit gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres.

Vom Vertrag von Maastricht 1992 bis 2010

Trotz britischer Skepsis kam es am 7. Februar 1992 zum Abschluss des Vertrags von Maastricht, der den bis dahin größten Schritt der europäischen Integration seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften 1957 darstellte. Mit dem Vertrag wurde die Europäische Union (EU) als übergeordneter Verbund für die Europäischen Gemeinschaften, die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres gegründet. In dem Vertrag verpflichteten sich die Unterzeichnerstaaten, spätestens bis zum 1. Januar 1999 eine gemeinsame Währung, den Euro, einzuführen. Zwei Mitgliedstaaten – das Vereinigte Königreich und Dänemark – unterzeichneten den Vertrag jedoch nur mit einer sogenannten Opt-out-Klausel, die es ihnen erlaubte, selbst über den Beitritt zur Währungsunion zu entscheiden. Das Vereinigte Königreich unterschrieb ebenfalls nicht das sogenannte Sozialprotokoll, das dem Vertragswerk angehängt war und Bestimmungen zu arbeitsrechtlichen Mindestnormen enthielt.

Die Unterhauswahl 1992 wurde entgegen den Erwartungen vieler wieder von den Konservativen unter John Major gewonnen. Die neue Regierung hatte allerdings nur eine dünne Mehrheit im Unterhaus. Innerhalb der Konservativen Partei war der Vertrag von Maastricht unpopulär. Eine kleine Fraktion von „Maastricht-Rebellen“, deren Stimmen für die Regierungsmehrheit essentiell waren, setzte den Premierminister unter Druck. Major konnte die Ratifizierung des Maastricht-Vertrages nur unter Androhung seines Rücktritts mit Ansetzung von Neuwahlen (die die Konservativen wahrscheinlich haushoch verloren hätten) durchsetzen.

Zur Popularität der europäischen Institutionen innerhalb der Konservativen Partei und bei Teilen der britischen Öffentlichkeit trug auch der sogenannte „Schwarze Mittwoch“ nicht bei, das heißt die Pfundkrise am 16. September 1992, die von vielen als nationale Demütigung unter dem Zwang eines europäischen Regelwerks empfunden wurde. Das Vereinigte Königreich war 1990 dem Europäischen Währungssystem (EWS) beigetreten und hatte sich damit verpflichtet, den Kurs des britischen Pfunds innerhalb einer gewissen Schwankungsbreite stabil an die übrigen europäischen Währungen zu koppeln, vor allem an die D-Mark. Das Pfund war jedoch (retrospektiv betrachtet) bei Festlegung der Wechselkurse auch aus nationalen Prestigegründen eher zu hoch bewertet worden. Am besagten Tag kam es zu einer massiven Spekulation gegen das britische Pfund, betrieben vor allem von dem ungarisch-amerikanischen Finanzinvestor George Soros. Trotz Milliardenaufkäufen von Pfund Sterling schaffte es die Bank of England nicht, den Kurs zu halten, und das Vereinigte Königreich musste aus dem EWS ausscheiden und das Pfund abwerten. Seitdem bewegt sich das Pfund Sterling in keiner festen Wechselkursbeziehung mehr zu anderen europäischen Währungen.

In den 1990er Jahren kam erstmals in größerem Maße die Idee eines Referendums über einen EU-Austritt des Vereinigten Königreichs auf. 1994 gründete der Milliardär und Spekulant James Goldsmith die Referendum Party, die als Ein-Themen-Partei eine solche Volksabstimmung forderte und sich auch als pressure group gegenüber der Konservativen Partei verstand. Bei der Unterhauswahl 1997 erreichte die Partei mehr als 800.000 Stimmen (2,8 %), konnte aber keinen Wahlkreis gewinnen. Kurz nach dem Tod ihres Gründers und Sponsors Goldsmith 1997 löste sich die Partei wieder auf. Die Unterhauswahl 1997 brachte einen großen Sieg der programmatisch und personell erneuerten Labour-Partei („New Labour“) unter Tony Blair. Blair amtierte als Premierminister von 1997 bis 2007. Er verfolgte eine relativ europafreundliche Politik. Das Vereinigte Königreich führte 2001 allerdings nicht, wie andere Staaten, den Euro als Währung ein. Blairs Nachfolger wurde 2007 bis 2010 der Schotte Gordon Brown, der dessen Politik fortführte.

Regierung unter Premierminister Cameron seit 2010

Seit der Unterhauswahl 2010 amtiert Cameron (Konservative) als Premierminister, zunächst 2010 bis 2015 in einer Koalition mit den Liberaldemokraten und seit der Unterhauswahl 2015 in Alleinregierung der Konservativen.

Seit etwa der Jahrtausendwende spielt die UK Independence Party (UKIP) im Lager der Euroskeptiker eine Rolle. Die Partei wurde 1993 gegründet und konnte ab der Europawahl 1999 eine größere Bedeutung erlangen. Seither ist ihr Stimmenanteil bei jeder Wahl kontinuierlich gewachsen. Bei der letzten Europawahl gewann UKIP 27,5 % der Stimmen und wurde damit stärkste Partei. Bei der letzten Unterhauswahl 2015 gewann UKIP fast 4 Millionen Stimmen (12,6 %), jedoch, bedingt durch das geltende Mehrheitswahlrecht, nur einen von 650 Parlamentssitzen. UKIP bezieht ihre Anhänger vor allem (aber nicht nur) aus dem Wählerpotential der Konservativen Partei.

In einer Rede am 29. Juni 2012 verteidigte Premierminister Cameron die EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs und erteilte Forderungen nach einem EU-Mitgliedschafts-Referendum aus seiner eigenen Partei eine Absage.[9] In den folgenden Jahren zeigte sich in Meinungsumfragen eine immer größere Zustimmung zur UKIP, die Ausdruck einer zunehmenden EU-skeptischen Grundstimmung im Land war. Auch EU-Skeptiker aus den Reihen der Konservativen Partei meldeten sich immer lauter zu Wort. In einem am 30. Juni 2012 im Telegraph veröffentlichten Kommentar erklärte der Premierminister in Bezug auf die EU, dass es sein Ziel sei, das Beste für das Vereinigte Königreich zu erreichen; er ziehe dafür unter Umständen auch ein Referendum in Betracht, „aber nur dann, wenn die Zeit dafür reif sei“ („only when the time is right“).[10] Am 23. Januar 2013 kündigte Cameron schließlich an, dass er, falls er zu diesem Zeitpunkt noch Premierminister sei, spätestens im Jahr 2017 ein Referendum im Vereinigten Königreich über den weiteren Verbleib des Landes in der EU abhalten werde. Zuvor wolle er mit seinen europäischen Partnern verhandeln, um eine Reform der EU entsprechend der britischen Vorstellungen zu erreichen.[11] Bei einem zweitägigen Gipfeltreffen der Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Februar 2016 einigten sich diese auf Reformen und am 20. Februar gab Cameron bekannt als Termin für das Referendum den 23. Juni 2016 bekannt.[12]

Am 16. Juni 2016 wurde Jo Cox, Abgeordnete der Labour-Partei im House of Commons, in ihrem Wahlkreis Batley and Spen auf offener Straße tödlich verwundet. Einige Medien berichteten, der Attentäter habe bei der Tat die Worte „Britain First“ gerufen; Cox sei wegen ihrer ablehnenden Haltung zum Brexit attackiert worden.[13] Damit wurde die Debatte um den Brexit weiter emotionalisiert, die Durchführung des Referendums aber nicht in Frage gestellt, obgleich einige Beobachter mit Blick auf die Wähler äußerten, in einer solchen Stimmung könne man „keine vernünftige Entscheidung treffen.“[14] Nach dem Mord an Jo Cox schlug die Stimmung gemäß einer im Daily Telegraph veröffentlichten Studie in Richtung EU-Verbleib (53 %) um.[15]

Vor- und Nachteile eines Brexits

Die jährlich stattfindenden Verhandlungen über den EU-Haushalt werfen im Vereinigten Königreich regelmäßig die Frage auf, ob sich die EU-Mitgliedschaft überhaupt lohnt – inwieweit also die Vorteile die Nachteile überwiegen. Die Faktenlage wird maßgeblich durch Untersuchungen und Betrachtungen unter Federführung zum Beispiel des Centers for European Reform und des European Policy Centres (siehe Weblinks weiter unten) mitbestimmt.

Brexit-Vorteile für britische Unternehmen

Besonders umstritten ist unter britischen Arbeitgebern die EU-Arbeitszeitrichtlinie. Bei einem Brexit könnte man sich dieser Sozialgesetzgebung entledigen, die laut Handelskammerverband die britischen Unternehmen jährlich 1,8 Milliarden Pfund kostet.[16]

Der Banker Gerard Lyons[17] untersuchte im Auftrag des Londoner Bürgermeisters Boris Johnson Szenarien für einen Austritt und einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union. Er kam im Sommer 2014 zu dem Schluss, dass ein Brexit die Wirtschaftsleistung des Vereinigten Königreichs unter Umständen bedeutend erhöhen könne. Dies wäre insbesondere dann der Fall, falls das Königreich eine erfolgreiche eigene Handelspolitik betreibe.

Brexit-Nachteile für britische Unternehmen

Falls das Vereinigte Königreich mit einer eigenen Handelspolitik allerdings scheitere, könne ein Austritt für die Wirtschaftsleistung des Landes ungünstiger sein als ein Verbleib, so Gerard Lyons.[18] Nach Ansicht der liberalen Denkfabrik Open Europe könnte das Vereinigte Königreich im Falle eines Brexits einen Wachstumsrückgang des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2018 auf unter 1,5 Prozent erleiden und es wäre dann dem Risiko ausgesetzt, einen neuen Marktzugang zum Binnenmarkt der EU aushandeln zu müssen, insbesondere für die Finanzdienstleistungsbranche der City of London. Im besten Fall würde ein Brexit die jährliche Wirtschaftsleistung des Landes bis 2030 um 1,6 Prozent steigern, im schlimmsten Fall aber um 2,2 Prozent drücken. Open Europe prognostizierte außerdem fallende Vermögenspreise[19][20] und summierte den Wohlstandsverlust auf 56 Milliarden Pfund im Jahr.

Die Hoffnungen der Brexit-Befürworter auf günstigere Handelsverträge, die Großbritannien nach dem Austritt souverän aushandeln müsste, dämpfte der amtierende US-Präsident Barack Obama am 22. April 2016: „Unser Hauptinteresse (Anmerkung: das der USA) gilt dem großen Block, der EU. Wenn Großbritannien alleine wäre, stünde es in der Schlange ganz hinten.“[21] Mit Blick auf die Brexit-Abstimmung warnte Obama an gleicher Stelle vor negativen Konsequenzen eines Austritts für den stark auf Exporte in die EU ausgerichteten britischen Außenhandel.

Mögliche Brexit-Vorteile für Arbeitnehmer

Als EU-Mitglied muss das Vereinigte Königreich niedrig qualifizierten Arbeitskräften mit so genannter Unionsbürgerschaft die freie Wahl von Arbeits- beziehungsweise Wohnort garantieren, während es unerwünschte, meist niedrig qualifizierte Ausländer ohne Unionsbürgerschaft durch ein Punktesystem aussortiert.[22] Im Falle eines Brexits wird die Freizügigkeit der Staatsangehörigen von EU-Mitgliedsländern gestoppt und gering qualifizierte Briten hätten bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Zudem könnte das Lohnniveau steigen.

Brexit-Nachteile für Arbeitnehmer

David Cameron hatte zur Verhinderung eines Brexit die EU mit Forderungen nach weiterer Deregulierung konfrontiert und gehofft, dass ein positives Verhandlungsergebnis den Brexit verhindert.

Durch den beschlossenen Brexit kann England nun, so der Spiegel, die ökonomischen Kosten des Brexit durch einen weiteren Abbau von Arbeitnehmerrechten kompensieren.[23] Unklar ist allerdings, weshalb der Spiegel diese Tatsache unter Vorteilen des Brexit rubriziert.

Brexit-Nachteile für den Staatshaushalt

Premierminister David Cameron warnte kurz vor dem Referendum davor, dass der drohende EU-Austritt seines Landes dramatische Kürzungen im Renten- und Gesundheitssystem zur Folge haben könnte. Unabhängige Experten hatten errechnet, dass ein EU-Austritt bis 2020 „ein schwarzes Loch von 40 Milliarden Pfund“ in die Staatskasse reißen würde.[24]

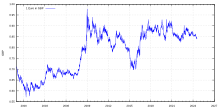

Vor- und Nachteile eines schwächeren Pfunds

Von Mai 2015 bis Mai 2016 sank der Wechselkurs des britischen Pfunds (GBP) gegen den Euro um fast 8 %.[25] Kurz vor dem Referendum tauschten viele Briten Pfund-Guthaben in Währungen um, die als sichere Häfen gelten.[26] Aus der Schwäche[27] des Pfunds ergeben sich Vor- und Nachteile. Britische Waren werden für Käufer, die z. B. mit Euro oder US-Dollar zahlen, billiger. Das könnte zu einem Anstieg der Produktion führen. Gleichzeitig verteuern sich die Einfuhren. Als postindustrielle Gesellschaft konsumieren Briten viele Verbrauchsgüter, etwa Nahrungsmittel[28] oder Pkw[29], die importiert werden. Zuvor hatten britische Hersteller Marktanteile an ausländische Konkurrenten verloren. Für britische exportierende Unternehmen verbessert ein schwächeres Pfund die Wettbewerbsfähigkeit. Großbritannien hat seit vielen Jahren ein sehr großes Handelsbilanzdefizit;[30] dieses wird durch eine Nettoneuverschuldung Großbritanniens bei ausländischen Gläubigern finanziert. Ein schwächerer GBP-Wechselkurs impliziert die Chance, das Handelsbilanzdefizit dauerhaft zu verringern.

Politische Stimmungslage

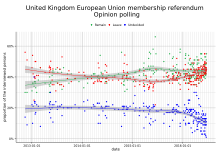

Umfragen zeigten seit Jahren, dass je ~40 % sich für bzw. gegen den Austritt aus der EU aussprachen, während sich etwa ~20 % unentschlossen zeigten. In den Monaten vor dem Referendum am 23. Juni 2016 lagen die Lager von Brexit-Befürwortern und Brexit-Gegnern gleichauf, die Befürworter durften auf eine echte Chance für den Brexit hoffen. In den meisten Umfragen unmittelbar vor dem Referendum sprachen sich jedoch mehr als 50 % der Wähler gegen einen Brexit aus. In den Poll of Polls vereinte die Organisation NatCen Social Research die verschiedenen Umfragen und veröffentlichte einen Mittelwert auf ihrer Website whatukthinks.org. Seit Oktober 2015 lagen die Brexit-Gegner stets vorn, nur am 12. Mai 2016 und zwischen dem 12. Juni und dem 17. Juni 2016 führte das Lager der Brexit-Befürworter. Am Tag vor dem Referendum zeigte das Stimmungsbild ein Patt.[31]

Siehe auch

- Brexit-Artikel auf englisch und deutsch. Institut für Go-governance.com, Wien

- Referendum über den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union

Weblinks

- Financial Times: Brexit: Europe loses patience with London. – There have been many crises in the UK’s relationship with the EU, but this one feels different (18. Oktober 2012)

- Kommentar von Richard Lambert und John Springford: Ein EU-Austritt würde dem britischen Außenhandel massiv schaden, capital.de 27. Juni 2014

- The economic consequences of leaving the EU, Centre for European Reform (CER), 9. Juni 2014

- Fabian Zuleeg: Britain outside Europe? Fewer EU concessions to UK post-Brexit (European Policy Centre, 12. Mai 2014, Artikel im PDF)

- Egon Bahr: Für London waren die Vereinigten Staaten immer wichtiger als die Europäische Union – das führte zu vielen Konflikten. Nun ist die Zeit gekommen, England und Europa zu versöhnen. Vorteile hätte das für beide. sueddeutsche.de

- Interview mit der britischen Politologin Melanie Sully: Brexit ist kein Blitzbeschluss, Wiener Zeitung, 20. Oktober 2015

- Brexit auf dem Informationsportal zur politischen Bildung

Einzelnachweise

- ↑ Kim Hjelmgaard, Jane Onyanga-Omara: Explainer: The what, when and why of 'Brexit'. USA Today, abgerufen am 19. Mai 2016 (englisch).

- ↑ Britain and the EU: A Brixit looms. The Economist, 21. Juni 2012, abgerufen am 19. Mai 2016 (englisch).

- ↑ Whether Brexit or Bremain, fear will triumph over fear, Timothy Garton Ash, The Guardian, 21. Januar 2016

- ↑ a b Brexit-Ergebnis: Briten stimmen für EU-Ausstieg, spiegel.de 24. Juni 2016

- ↑ Helene von Bismarck: "Cameron hat ein verantwortungsloses Spiel gespielt" (Interview spiegel.de)

- ↑ Christina Elmer und Christina Hebel: Brexit-Votum: So gespalten ist Großbritannien. Spiegel Online, 24. Juni 2016, abgerufen am 24. Juni 2016.

- ↑ David Cameron kündigt Rücktritt in drei Monaten an. 24. Juni 2016, abgerufen am 24. Juni 2016.

- ↑ Margaret Thatcher: Speech to the College of Europe ("The Bruges Speech"). Margaret Thatcher Foundation, 20. September 1988, abgerufen am 23. Dezember 2015 (englisch).

- ↑ Nicholas Watt: Cameron defies Tory right over EU referendum. The Guardian, 29. Juni 2012, abgerufen am 30. Dezember 2015 (englisch).

- ↑ David Cameron: David Cameron: We need to be clear about the best way of getting what is best for Britain. The Telegraph, , abgerufen am 30. Dezember 2015 (englisch).

- ↑ David Cameron's EU speech - full text. The Guardian, 23. Januar 2013, abgerufen am 30. Dezember 2015 (englisch).

- ↑ Briten stimmen am 23. Juni über Verbleib in der EU ab, FAZ.net, 20. Februar 2016

- ↑ Chloe Glover: What happened to Jo Cox? Eyewitness claims attacker shouted 'Britain First' before shooting her three times. Examiner.co.uk, abgerufen am 16. Juni 2016. (Englisch)

- ↑ Großbritannien nach dem Mord an Jo Cox: „Ähnlich wie die Stimmung, als Prinzessin Diana starb“, Deutschlandfunk.de, abgerufen am 17. Juni 2016.

- ↑ Brexit: Gründe, Folgen, Stand der Umfragen, Merkur.de, abgerufen am 22. Juni 2016.

- ↑ Großbritannien und die EU: Was Brüssel den Briten wirklich bringt, spiegel.de

- ↑ Vgl. Biografie im Artikel Gerard Lyons in der englischsprachigen Wikipedia

- ↑ Ausstiegsszenarien: Britischer Bericht hält EU-Austritt für machbar. Artikel vom 3. August 2014 im Portal spiegel.de, abgerufen am 3. August 2014

- ↑ Daniel Eckert, Holger Zschäpitz: Brexit ist die unterschätzte Gefahr, welt.de vom 29. März 2015, abgerufen am 29. März 2015

- ↑ Brexit: Eine Rechnung, viele Unbekannte, große Risiken, diepresse.com vom 23. März 2015, abgerufen am 29. März 2015

- ↑ Brexit. Enttäuschte Liebe. zeit.de vom 23. April 2016, abgerufen am 23. April 2016

- ↑ Referendum: Wie viele Menschen nach Großbritannien einwandern, Sueddeutsche.de, abgerufen am 22. Juni 2016

- ↑ http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/brexit-das-riskiert-grossbritannien-mit-einem-eu-ausstieg-a-1096885.html

- ↑ Cameron warnt vor Rentenkürzungen durch Brexit, Spiegel Online, 12. Juni 2016

- ↑ Marc-Oliver Lux: Brexit versus Brit-in: Anleger sollten sich vor der Briten-Wahl festlegen, n-tv.de vom 31. Mai 2016, abgerufen am gleichen Tag

- ↑ Brexit: Run auf Euro und Dollar, Zeit.de, abgerufen am 22. Juni 2016

- ↑ Sterling: Pound slumps to 31-year low following Brexit vote, The Guardian, abgerufen am 24. Juni 2016 (englisch)

- ↑ Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Der Markt für Lebensmittel im Vereinigten Königreich (2014), vgl. Tabelle S. 48.

- ↑ Deutsche Autobauer wachsen in England stark, auto.de, abgerufen am 24. Juni 2016

- ↑ Großbritannien: Handelsbilanzsaldo von 2005 bis 2015 (in Milliarden US-Dollar)

- ↑ NatCen Social Research: Poll of Polls, abgerufen am 23. Juni 2016.