„Hohenzollern“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Dieser Artikel|erläutert das Adelshaus Hohenzollern; zu anderen Bedeutungen siehe [[Hohenzollern (Begriffsklärung)]].}} |

{{Dieser Artikel|erläutert das Adelshaus Hohenzollern; zu anderen Bedeutungen siehe [[Hohenzollern (Begriffsklärung)]].}} |

||

[[Datei:Wappen Hohenzollern.svg|mini|Das [[ |

[[Datei:Wappen Hohenzollern.svg|mini|Das [[Stammwappsfsdfsdfen]] der Hohenzollern]] |

||

[[Datei:Kaiser Wilhelm Ii and Germany 1890 - 1914 HU68367.jpg|mini|[[Wilhelm II. (Deutsches Reich)|Wilhelm II.]] (1859–1941), letzter [[Deutscher Kaiser]] und [[Liste der Herrscher von Brandenburg#Könige von Preußen|König von Preußen]]]] |

[[Datei:Kaiser Wilhelm Ii and Germany 1890 - 1914 HU68367.jpg|mini|[[Wilhelm II. (Deutsches Reich)|Wilhelm II.]] (1859–1941), letzter [[Deutscher Kaiser]] und [[Liste der Herrscher von Brandenburg#Könige von Preußen|König von Preußen]]]] |

||

fssdf |

fssdf |

||

Version vom 26. Februar 2014, 10:16 Uhr

fssdf Das Haus Hohenzollern ist eine der bedeutendsten deutschen Dynastien. Das Adelsgeschlecht besteht in der Gegenwart aus der brandenburgisch-preußischen und der schwäbischen Linie. Die schwäbischen Stammlande im heutigen Baden-Württemberg wurden von den Hohenzollern nachweisbar ab dem 11. Jahrhundert regiert. Der Aufstieg der Hohenzollern im Spätmittelalter war nicht zuletzt ihrer Königstreue gegenüber zunächst den Staufern und später den Luxemburgern zu verdanken. Ein Zweig der Familie hatte ab dem Anfang des 13. Jahrhunderts die Burggrafschaft Nürnberg beherrscht. Er gewann Anfang des 15. Jahrhunderts die Macht über die Mark Brandenburg und Anfang des 16. Jahrhunderts über das Herzogtum Preußen. Nach der Erhebung Preußens zum Königreich 1701 stellte diese brandenburgisch-preußische Linie des Geschlechts bis 1918 die preußischen Könige, die ab 1871 zugleich die Deutschen Kaiser waren. Die Abdankung Kaiser Wilhelms II. wurde infolge der Novemberrevolution am 9. November 1918 verkündet.

Die Stammburg Hohenzollern liegt 56 Kilometer südlich von Stuttgart auf der Gemarkung von Bisingen bei Hechingen im Zollernalbkreis. Auf dem Gebiet des heutigen Regierungsbezirks Tübingen bestanden bis 1849 zwei kleine selbstständige Fürstentümer: das Fürstentum Hohenzollern-Hechingen, das die Stammlande der einstigen Grafen von Zollern umfasste, und das Fürstentum Hohenzollern-Sigmaringen, dessen Gebiet ab 1534 beherrscht wurde. Beide hohenzollerischen Fürstentümer kamen 1850 zu Preußen. Die Hohenzollernschen Lande, so die Bezeichnung für den preußischen Regierungsbezirk Sigmaringen, wurden vom Landeskommunalverband in Sigmaringen selbstverwaltet. Aus dem Haus Hohenzollern-Sigmaringen kamen außerdem von 1866 bis 1947 die rumänischen Monarchen.

Die Grafen von Zollern

Die Zollern gehören zu den ältesten und bedeutendsten schwäbischen Hochadelsgeschlechtern. Die Stammlande der Hohenzollern, das heißt ihre ersten größeren Besitzungen, lagen im nördlichen Teil des heutigen Zollernalbkreises.[1] Der Name der Familie lautete über viele Jahrhunderte hinweg Zollern. In den mittelalterlichen Schriften findet sich meist Zoler, Zolr, Zolre oder Zolra.[2] Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts kam bei den schwäbischen Hohenzollern allmählich Hohenzolr respektive Hohenzolre in Gebrauch.[3] Der erweiterte Familienname wurde dann ab dem 16. Jahrhundert konsequent verwendet. Die brandenburgisch-preußische Linie nannte sich zunächst „von Brandenburg“ und später „von Preußen“. Die gemeinsame Abstammung dieser Hohenzollern und der schwäbischen Hohenzollern ist heute herrschende Auffassung. Allerdings führte erst Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg beim brandenburgisch-preußischen Familienzweig erstmals den Titel Graf von Zollern.[4]

Der Name Zollern könnte sich von Söller ableiten, was so viel wie Höhe bedeutet und auf den 855 m hohen kegelförmigen Burgberg bei Hechingen Bezug nimmt, auf dem sich die Stammburg Hohenzollern befindet. Auf einem Siegel von 1246 ist der Name als Solre (Berghöhe) geschrieben. Die heutige Burg Hohenzollern wird als die sogenannte dritte Burg bezeichnet, die Friedrich Wilhelm IV. in der Mitte des 19. Jahrhunderts wiederaufbauen ließ. Sie gehört bis heute gemeinschaftlich der brandenburgisch-preußischen und der schwäbischen Linie des Geschlechts. Das ursprüngliche Bauwerk wurde 1267 zum ersten Mal genannt und 1423 durch den Bund der schwäbischen Reichsstädte erobert und komplett zerstört.

Die früheste Erwähnung der Familie findet sich in der Chronik des Mönchs Berthold von Reichenau, in der zwei im Jahr 1061 ums Leben gekommene Adelige namens Burchardus et Wezil de Zolorin erwähnt wurden. Über ihre Herkunft und verwandtschaftlichen Beziehungen gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Eine Abstammung von den rätischen Burchardingern, die Ludwig Schmid im 19. Jahrhundert nachzuweisen versuchte, ist nicht belegbar.[5] Urkunden mit Nennung von Familienangehörigen gibt es erst seit Ende des 11. Jahrhunderts: Adelbert von Zollern stiftete 1095 auf seinem Gut das Kloster Alpirsbach; Friedrich I. von Zollern, genannt Maute, wirkte dort als erster Vogt.

- Burkhard I. († 1061)

- Friedrich I. († vor 1125), gen. Maute

- Friedrich II. († um 1142), Abspaltung der Hohenberger[6]

- Friedrich III. (* vor 1171; † um 1200), ab 1192 Burggraf Friedrich I. von Nürnberg-Zollern[7][8]

Durch den Einsatz Friedrichs I. († vor 1125), genannt Maute, für den salischen Kaiser Heinrich V. wurden die Hohenzollern auf der Reichsebene wahrgenommen. Der Graf hielt sich am Hofe des Herrschers auf und wirkte bei Regierungsgeschäften des Reiches mit. Friedrich I. war auch im Investiturstreit für Heinrich V. aktiv. Der Hohenzoller befand sich 1111 im Gefolge Heinrichs V. bei der Kaiserkrönung durch Papst Paschalis II..

Während der Regentschaft Friedrichs I. bestand die Grafschaft aus den territorial getrennten Gebieten um die Burgen Zollern, Hohenberg, Haigerloch, Schalksburg und Rotenburg. Nach dem Tode Mautes erhielt sein Sohn Friedrich II. die Burgen Zollern, Schalksburg und eine Burg unweit von Mühlheim. Der andere Sohn Burkhard, fortan Graf von Zollern-Hohenberg, erbte die Burgen Hohenberg, Haigerloch und Rotenburg. Die von Burkhard begründete Linie erlosch 1486; sie wird häufig als eigenständiges Geschlecht mit dem Adelsnamen Hohenberg betrachtet.

Friedrich III. von Zollern war ein treuer Gefolgsmann der Stauferkaiser Friedrich I. und Heinrich VI. und heiratete um 1185 Sophia von Raabs, die Tochter des Nürnberger Burggrafen Konrad II. von Raabs. Nach dem Tod seines Schwiegervaters, der keine männlichen Nachkommen hinterließ, wurde Friedrich III. von Kaiser Heinrich VI. mit der Burggrafschaft Nürnberg belehnt und nannte sich Friedrich I. von Nürnberg-Zollern. Seine Söhne teilten die Besitzungen untereinander auf. Nach einem Gebietstausch erhielt der ältere Konrad I. um 1218 die Burggrafschaft Nürnberg. Er begründete die fränkische Linie der Hohenzollern, aus der später die brandenburgisch-preußische Linie hervorging. Der jüngere Bruder Friedrich IV. (II.) stiftete die schwäbische Linie.

Die fränkischen Hohenzollern

Die Burggrafen von Nürnberg

Die Nachkommen von Konrad I. von Nürnberg (* um 1186; † um 1260/1261), Sohn von Friedrich III. von Zollern, waren bis 1427 Burggrafen von Nürnberg. Anfänglich gehörten zur Burggrafschaft Nürnberg nur wenige Besitzungen. Die Familie verfügte vielmehr über nutzbare Rechte durch das Reichsamt. Das Territorium konnte ab dem 13. Jahrhundert durch Erwerbungen ausgebaut werden und hatte im 15. Jahrhundert während der Regentschaft des begüterten Friedrich VI. von Nürnberg die größte Ausdehnung. Die Schwägerschaft mit den Abenbergern brachte 1236 die Burg Abenberg und die Cadolzburg ein.[9] Weiterhin übernahmen die Hohenzollern die Schirmherrschaft über das Kloster Heilsbronn, das zwischen 1297 und 1625 die Grablege der Familie war.[10] 1260 kamen sie durch Erbschaft in den Besitz von Bayreuth, 1331 gelangten sie an Ansbach, 1340 an Kulmbach und die Plassenburg. Kaiser Karl IV. aus dem Haus Luxemburg erhob die Burggrafen 1363 in den Reichsfürstenstand. Im Jahr 1427 gingen das Nürnberger Burggrafenamt und die Burggrafenburg verloren.

Aus den nicht verkauften Gebieten der Burggrafschaft Nürnberg konnten sich die späteren Fürstentümer Bayreuth und Ansbach entwickeln, die von Hohenzollern regiert wurden. Johann III. von Nürnberg (* um 1369; † 1420) wurde 1398 erster Markgraf von Brandenburg-Kulmbach (ab 1604 Brandenburg-Bayreuth). Sein Bruder Friedrich VI. von Nürnberg (* 1371; † 1440) war ab 1398 der erste Markgraf von Brandenburg-Ansbach. Die beiden Fürstentümer wurden mehrfach in Personalunion regiert. Die Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach sowie Brandenburg-Ansbach führten weiterhin den Burggrafentitel und unterstrichen damit sowohl die Herkunft ihres Herrscherhauses als auch den Anspruch auf die Reichsstadt Nürnberg. Das Fürstentum Ansbach wurde 1806 ein Teil des Königreichs Bayern, das Fürstentum Bayreuth 1810.

Als Burggrafen der fränkischen Linie herrschten:

- Konrad I. (* um 1186; † um 1260/1261), Sohn von Friedrich III. von Zollern (* um 1139; † um 1200)

- Friedrich III. (* um 1220; † 1297)

- Johann I. (* um 1279; † 1300)

- Friedrich IV. (* um 1287; † 1332)

- Johann II. (* vor 1320 (1309?); † 1357)

- Friedrich V. (* um 1333; † 1398)

- Johann III. (* um 1369; † 1420)

- Friedrich VI., auch Friedrich I. von Brandenburg (* 1371; † 1440)

Die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach

Die Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach (Bayreuth)

Die Herzöge von Brandenburg-Jägerndorf

Die brandenburgisch-preußischen Hohenzollern

Am Anfang des 13. Jahrhunderts trennten sich von den schwäbischen Hohenzollern die fränkischen Hohenzollern ab. Die brandenburgisch-preußischen Hohenzollern spalteten sich wiederum von den fränkischen Hohenzollern am Anfang des 15. Jahrhunderts ab. Friedrich VI. von Nürnberg (* 1371; † 1440), besser bekannt als Friedrich I. von Brandenburg, wurde der erste Regent von Brandenburg aus dem Hause Hohenzollern. Über Preußen verfügte die Familie zu diesem Zeitpunkt noch nicht, sodass es sich streng genommen um brandenburgische Hohenzollern handelte.

Die Kurfürsten und Markgrafen von Brandenburg

Friedrich VI. von Nürnberg, der spätere Friedrich I. von Brandenburg, erhielt von König Sigismund aus dem Haus Luxemburg die Mark Brandenburg. Er wirkte ab 1411 dort als Hauptmann und Verwalter, aber ohne Kurfürsten- und Erzkämmererwürde. Somit war der erste Schritt für die Bildung des zukünftigen Staats Preußen vollzogen. Die Mark Brandenburg war bei der Übernahme Friedrichs VI. äußerst schwierig zu regieren. Eine Vielzahl von Adeligen strebte Macht an und die Zahl der Fehden war groß. Der Graf stellte die zentrale Gewalt her und wurde auf dem Konzil von Konstanz 1415 Markgraf und erhielt die Kurfürstenwürde.[11] Mit dem Geraer Hausvertrag wurde 1599 die Primogenitur festgelegt, um die Unteilbarkeit Brandenburgs zu gewährleisten.

- Friedrich I., auch Friedrich VI. von Nürnberg (1412–1440)

- Friedrich II. (1440–1471)

- Albrecht Achilles (1471–1486)

- Johann Cicero (1486–1499)

- Joachim I. Nestor (1499–1535)

- Albrecht IV. von Brandenburg (1499–1513)

- Joachim II. Hector (1535–1571)

- Johann Georg (1571–1598)

- Joachim Friedrich (1598–1608), Administrator des Herzogtums Preußen

- Johann Sigismund (1608–1619), ab 1618 Herzog von Preußen

- Joachim Friedrich (1598–1608), Administrator des Herzogtums Preußen

- Johann Georg (1571–1598)

- Joachim II. Hector (1535–1571)

- Johann Cicero (1486–1499)

Die Markgrafen von Brandenburg-Küstrin

- Johann der Weise (1535–1571)

Die Markgrafen von Brandenburg-Schwedt

- Philipp Wilhelm, Prinz in Preußen, Markgraf zu Brandenburg (1688–1711), Sohn von Kurfürst Friedrich Wilhelm

- Friedrich Wilhelm, Prinz in Preußen, Markgraf zu Brandenburg (1731–1771)

- Heinrich Friedrich, Prinz von Preußen, Markgraf zu Brandenburg (1771–1788)

Die Herzöge und Könige in und von Preußen

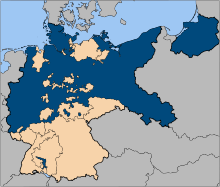

Das Herzogtum Preußen wurde 1525 geschaffen und befand sich auf dem östlichen Gebiet des ehemaligen Deutschordensstaates. Albrecht von Preußen war der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens und der erste Herzog von Preußen. Er entstammte der ansbachschen Linie der fränkischen Hohenzollern. Die Herrschaft in der Mark Brandenburg wurde vor der Entstehung des Herzogtums Preußen von Verwandten bereits über 100 Jahre ausgeübt. Johann Sigismund von Brandenburg war seit 1608 der Kurfürst von Brandenburg und wurde 1618 ebenfalls Herzog von Preußen.[12] Somit waren die Mark Brandenburg und das Herzogtum Preußen (Ostpreußen) nunmehr im Eigentum eines Hohenzollers und wurden in Personalunion geführt. Bereits im Jahr 1614 wurde zudem der Jülich-Klevischer Erbfolgestreit beendet und im Vertrag von Xanten festgelegt, dass der Kurfürst von Brandenburg das Herzogtum Kleve, die Grafschaft Mark und die Grafschaft Ravensberg erhalten soll. Brandenburg-Preußen bezeichnet die gesamten Herrschaftsgebiete zwischen 1618 und 1701 und wurde später Preußen genannt. Die Territorien lagen teils innerhalb, teils außerhalb des Heiligen Römischen Reiches.

Die Hohenzollern regierten sodann ab 1701 das Königreich Preußen.[13] Die brandenburgisch-preußischen Besitzungen waren anfangs nur durch die Person des Kurfürsten verbunden. Durch seine Selbstkrönung in Königsberg erhob Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg das Herzogtum zum Königreich Preußen und sich zum König Friedrich I. in Preußen. Der Königstitel beschränkte sich auf das Herzogtum Preußen; dieses war anders als die Mark Brandenburg nicht Teil des Heiligen Römischen Reiches. Aus den „kurfürstlich-brandenburgischen“ Institutionen wurden „königlich-preußische“. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden die zersplitterten Landesteile zusammengeführt, sodass ein Zentralstaat entstehen konnte, für den sich der Name Preußen einbürgerte. Polen hatte noch die Hoheit über Teile Preußens, was die Benennung König von Preußen für den Regenten nicht möglich machte.

Friedrich Wilhelm I., genannt der Soldatenkönig, übernahm 1713 die Regierung und machte den preußischen Staat durch Aufrüstung zur Militärmacht. Sein Sohn Friedrich der Große nutzte das militärische Potenzial und gelangte durch die zwischen 1740 und 1763 geführten Schlesischen Kriege an Schlesien und die Grafschaft Glatz. Bei der ersten polnischen Teilung 1772 erhielt er zudem große Teile von Westpreußen. Nunmehr konnte er sich König von Preußen nennen. Der Wiener Kongress 1815 brachte nach den Napoleonischen Kriegen das Rheinland und Westfalen zu Preußen. Zu dieser Zeit gab es auch gewaltige nationalökonomische Veränderungen. Im Zuge der Stein-Hardenbergschen Reformen wurde 1810 die Gewerbefreiheit eingeführt, das Oktoberedikt hob die Erbuntertänigkeit auf. In Preußen vollzog sich die Industrielle Revolution, wobei bestimmte Gebiete des Landes ökonomisch dominant wurden. Nach dem Deutschen Krieg von 1866 erhielt Preußen Hannover, Schleswig, Holstein, Nassau, Sachsen und Kurhessen als Provinzen. Preußen hatte die Vormachtstellung, und so wurde Wilhelm I. 1871 der erste Kaiser im neu geschaffenen Deutschen Reich, dessen mit Abstand größter Teil Preußen fortan war. Die Monarchie endete im Deutschen Reich am 9. November 1918 mit der Ausrufung der Republik in Berlin und der späteren Abdankung Wilhelms II. Der Kaiser unterzeichnete die Abdankungsurkunde am 28. November 1918 im niederländischen Exil.[14]

Das Haus Hohenzollern seit dem Ende der Monarchie

Wenige Tage nach der Novemberrevolution im Jahr 1918 wurde das Vermögen der Hohenzollern beschlagnahmt und vom preußischen Finanzministerium verwaltet. In der Auseinandersetzung um die sogenannte Fürstenenteignung verhandelte die Familie bis 1926 mit dem preußischen Staat. Der Staat Preußen behielt 75 Schlösser, die Hohenzollern bekamen 39 Gebäude zurück. Die Mehrheit der erhaltenen Gebäude wurde allerdings im Zweiten Weltkrieg zerstört. Heute verfügt die brandenburgisch-preußische Linie lediglich noch über zwei Drittel der Burg Hohenzollern.

Mit der Weimarer Verfassung wurden 1919 in ganz Deutschland die Vorrechte der Geburt respektive des Standes aufgehoben. Seit der Abschaffung der Sonderrechte und Titel des deutschen Adels heißen die brandenburgisch-preußischen Hohenzollern mit bürgerlich-rechtlichem Familiennamen „Prinz bzw. Prinzessin von Preußen“. Chef des Familienzweiges und zugleich des Gesamthauses ist seit 1994 Georg Friedrich Prinz von Preußen. Er wurde als Sohn von Louis Ferdinand von Preußen junior und dessen Gemahlin Donata geboren. Der Prinz folgte seinem Großvater Louis Ferdinand von Preußen und seinem Urgroßvater Kronprinz Wilhelm von Preußen als Familienoberhaupt.

| Die preußischen Hohenzollern | |||

| Die Herzöge von Preußen | |||

| Name | Herrschaft | Bemerkungen | |

|---|---|---|---|

| Albrecht I. | 1525–1568 | 1. Herzog von Preußen | |

| Albrecht Friedrich | 1568–1618 | 2. Herzog von Preußen, zunächst unter Vormundschaft der Oberräte. Letzter Herrscher aus der preußischen Linie der Hohenzollern | |

| Joachim II. Hector | Mitregent 1535–1571 | Kurfürst von Brandenburg und Miterbe des Herzogtums Preußen | |

| Johann Georg | Mitregent 1571–1598 | Kurfürst von Brandenburg | |

| Georg Friedrich d. Ä. | Mitregent 1578–1603 | auch Markgraf von Ansbach und Kulmbach | |

| Joachim Friedrich | Mitregent 1598/1603–1608 | alle folgenden Regenten auch Kurfürsten von Brandenburg | |

| Johann Sigismund | Mitregent 1608–1618, danach alleiniger Herzog (bis 1619) | Personalunion zwischen der Mark Brandenburg und dem Herzogtum Preußen (Belehnung 1611, Herzog 1618) | |

| Georg Wilhelm | 1619–1640 | ab 1618 bis 1701 Brandenburg-Preußen | |

| Friedrich Wilhelm | 1640–1688 | genannt „Der Große Kurfürst“ | |

| Friedrich III. | 1688–1701 | ab 1701 König in Preußen | |

| Die Könige „in“ und „von“ Preußen | ||

| Name | Herrschaft | Bemerkungen |

|---|---|---|

| Friedrich I. | 1701–1713 | genannt „Der schiefe Fritz“, erster König „in“ Preußen |

| Friedrich Wilhelm I. | 1713–1740 | genannt „Soldatenkönig“ |

| Friedrich II. der Große | 1740–1786 | genannt „Der alte Fritz“; erster König „von“ Preußen ab 1772 |

| Friedrich Wilhelm II. | 1786–1797 | genannt „Der dicke Lüderjahn“ oder „Der dicke Wilhelm“ |

| Friedrich Wilhelm III. | 1797–1840 | genannt „Der Biedermann auf dem Thron“ |

| Friedrich Wilhelm IV. | 1840–1861 | genannt „Der Romantiker auf dem Thron“ |

| Wilhelm I. | 1861–1871 | ab 1867 Inhaber des Bundespräsidiums des Norddeutschen Bundes, ab 1871 Deutscher Kaiser |

| Deutsche Kaiser und Könige von Preußen | ||

| Name | Herrschaft | Bemerkungen |

|---|---|---|

| Wilhelm I. | 1871–1888 | ab 1861 König von Preußen |

| Friedrich III. | 1888 | in Anspielung auf seine Gemahlin Victoria „Friedrich der Brite“ genannt, auch „Unser Fritz“ |

| Wilhelm II. | 1888–1918 | genannt „Der Reisekaiser“ |

| Chef des Hauses Hohenzollern | ||

| Name | Herrschaft | Bemerkungen |

|---|---|---|

| Wilhelm II. | 1918–1941 | vormals Deutscher Kaiser |

| Wilhelm | 1941–1951 | vormals Deutscher Kronprinz |

| Louis Ferdinand | 1951–1994 | |

| Georg Friedrich | seit 1994 | |

Die schwäbischen Hohenzollern

Die schwäbischen Hohenzollern gehörten im 13. Jahrhundert zu den mächtigsten Familien im süddeutschen Raum. Friedrich IV. von Zollern-Hohenzollern (* um 1188; † um 1255) begründete die schwäbische Linie, die neben der fränkischen Linie entstand. Die fränkischen Hohenzollern respektive später die brandenburgisch-preußischen Hohenzollern entwickelten sich nunmehr unabhängig von den schwäbischen Hohenzollern. Die gemeinsame Geschichte der beiden heutigen Familien „von Preußen“ und „von Hohenzollern“ fand ihr Ende.

Als Ergebnis der Erbteilung von 1288 wurde bei den schwäbischen Hohenzollern die Herrschaft Schalksburg vom Kernbesitz abgetrennt.[15] Zahlreiche Erbteilungen führten zum Niedergang des Geschlechts.[16] Die Burg Hohenzollern wurde 1423 durch die schwäbischen Reichsstädte zerstört. Zudem musste Besitz an Württemberg verpfändet werden. Das Territorium und die Stammburg konnten im 15. Jahrhundert mit brandenburgischer und habsburgischer Unterstützung wiederhergestellt werden.[17] In der Mitte des 16. Jahrhunderts verfügten die Hohenzollern erneut über größere Besitzungen. Die Grafschaft Zollern wurde 1497 um die Herrschaft Haigerloch und 1534 durch Karl I. von Hohenzollern um die Grafschaften Sigmaringen und Veringen erweitert. Die Familie hatte wieder Bedeutung erlangt und war auch auf der Reichsebene aktiv.

Die Besitzungen wurden 1576 aufgrund einer Erbteilung in Hohenzollern-Hechingen, Hohenzollern-Sigmaringen und Hohenzollern-Haigerloch aufgeteilt. Ein Jahr zuvor wurde 1575 mit dem ersten Zollerischen Hausgesetz die Primogenitur festgelegt. Der Vorrang des Erstgeborenen verhinderte zukünftige Teilungen des Besitzes und schaffte territoriale Stabilität. Hohenzollern-Hechingen zählte zum Allodialbesitz der Familie. Bei Hohenzollern-Sigmaringen handelte es sich um ein Lehen von Österreich. Kaiser Karl V. aus dem Haus Habsburg war 1516 der Taufpate von Karl I. von Hohenzollern. Die Herrschaft Haigerloch, die 1767 der Linie Hohenzollern-Sigmaringen zufiel, zählte zum Eigengut. Die politische Nähe zu den Habsburgern führte 1623 zur Erhebung in den Reichsfürstenstand. Die Grafschaften respektive Fürstentümer gehörten bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches zum Schwäbischen Reichskreis.

Die Grafen von Hohenzollern

Die Stammlande der Hohenzollern wurden von folgenden Grafen regiert:

- Friedrich IV. (1204–1251/55) (bis 1218 auch Burggraf Friedrich II. von Nürnberg), nunmehr die schwäbische Linie, Abspaltung der fränkischen Hohenzollern

- Friedrich V. (1251/55–1289), gen. der Erlauchte

- Friedrich VI. (1289–1298), gen. der Ritter, Abspaltung der Linie Zollern-Schalksburg

- Friedrich VII. (1298–1309)

- Friedrich VIII. (1309–1333?), gen. Ostertag, Bruder von Friedrich VII.

- Friedrich IX. (1333–1377), gen. der Schwarzgraf, Schwarzgräfliche Linie (erloschen 1412)

- Friedrich der Straßburger (1365), Straßburger Linie, Bruder von Friedrich IX.

- Friedrich XI. (1377–1401)

- Friedrich XII. (1401–1426), gen. der Öttinger

- Eitel Friedrich I. (1426–1439), Bruder von Friedrich XII.

- Jobst Nikolaus I. (1439–1488)

- Eitel Friedrich II. (1488–1512)

- Eitel Friedrich III. (1512–1525)

- Karl I. (1525–1575) erhielt 1534 die Grafschaften Sigmaringen und Veringen (Belehnung 1535).[18]

Um 1170 spaltete sich vom Gesamthaus Hohenzollern die Linie Zollern-Hohenberg ab, deren Stammburg bei Deilingen lag.[19] Die Hohenberger regierten vom 12. bis 14. Jahrhundert in Haigerloch. Andere Mitglieder des Hauses Hohenzollern im engeren Sinne stellten ebenfalls in einer anderen Zeitperiode die Grafen von Haigerloch. 1497 verleibten sich die Hohenzollern endgültig Haigerloch ein.

Im 13. Jahrhundert trennten sich die Linie Zollern-Zollern und die Schalksburger Linie mit dem Begründer Friedrich I. von Zollern-Schalksburg. In historischen Quellen wird der Graf wegen seiner Gemahlin, der Udilhild von Merkenberg, auch als Friedrich I. von Merkenberg bezeichnet. Er erhielt bei der Erbteilung von 1288 Schalksburg und Mühlheim.[20] Die Schalksburger Linie erlosch 1408. Im 14. Jahrhundert bildeten sich die Straßburger Linie und die Schwarzgräfliche Linie. Die Straßburger Linie hatte Bestand, die Schwarzgräfliche Linie erlosch jedoch wieder im Jahr 1412.

Die Fürsten von Hohenzollern-Hechingen

In den Grenzen von Hohenzollern-Hechingen befand sich die Burg Hohenzollern, der Stammsitz der Hohenzollern. Die Grafschaft respektive das Fürstentum existierte ab dem 11. Jahrhundert erst als Grafschaft (Hohen)Zollern, ab 1576 als Grafschaft Hohenzollern-Hechingen und ab 1623 als Fürstentum Hohenzollern-Hechingen. Bei der vorherigen Grafschaft Zollern handelte es sich um verstreute Besitzungen, die sich zu einem zusammenhängenden Gebiet entwickeln mussten. Das Fürstentum Hohenzollern-Hechingen veränderte sich kaum mehr. Eitel Friedrich I. (IV.) (* 1545; † 1605) begründete die Linie Hohenzollern-Hechingen. Dieser Familienzweig stellte die Fortführung der ursprünglichen Hohenzollern dar. Johann Georg (* 1577; † 1623), der Sohn Eitel Friedrichs, wurde 1623 von Kaiser Ferdinand II. in den Reichsfürstenstand erhoben. Konstantin war der letzte regierende Fürst und dankte 1849 ab. Die Existenz des Fürstentums endete 1850, und das Territorium wurde ein Teil von Preußen.

Als Regenten von Hohenzollern-Hechingen wirkten:

- Eitel Friedrich I. (IV.) (* 1545; † 1605), Sohn von Karl I. (* 1516; † 1576)

- Johann Georg (* 1577; † 1623), erster Fürst

- Eitel Friedrich II. (* 1601; † 1661)

- Philipp (* 1616; † 1671)

- Friedrich Wilhelm (* 1663; † 1735)

- Friedrich Ludwig (* 1688; † 1750)

- Josef Friedrich Wilhelm (* 1717; † 1798)

- Hermann (* 1751; † 1810)

- Friedrich (* 1776; † 1838)

- Konstantin (* 1801; † 1869)

Die Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen

Parallel zu Hohenzollern-Hechingen entstand 1576 die Grafschaft Hohenzollern-Sigmaringen mit Karl II. (* 1547; † 1606) als ersten Regenten. Die Erhebung zum Fürstentum wurde 1623 ausgesprochen, und Johann wurde der erste Fürst. 1850 fiel Hohenzollern-Sigmaringen ebenso wie Hohenzollern-Hechingen an Preußen. Als letzter regierender Fürst wirkte bis 1849 Karl Anton. Seinem ältesten Sohn Leopold wurde der spanische Thron angeboten, was als Grund für den Deutsch-Französischen Krieg diente. Bei den schwäbischen Hohenzollern existiert in der Gegenwart nur noch die Linie Hohenzollern-Sigmaringen mit Karl Friedrich von Hohenzollern als Chef des Hauses. Die Linie Hohenzollern-Hechingen wurde ab der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht fortgeführt. Aus diesem Grunde wird bei Hohenzollern-Sigmaringen der Zusatz Sigmaringen beim Namen weggelassen. In der wilhelminischen Epoche stand das Fürstengeschlecht im gesellschaftlichen Rang gleich nach dem deutschen Kaiserhaus.[22] Bis heute befinden sich Schloss Sigmaringen, ein Drittel-Anteil der Burg Hohenzollern, Schloss Umkirch, das Jagdschloss Josefslust und Schloss Krauchenwies im Eigentum des Fürstenhauses. Weiterhin besitzt ein Seitenzweig die Burg Namedy.

Die Regenten von Hohenzollern-Sigmaringen waren:

- Karl II. (* 1547; † 1606), Sohn von Karl I. (* 1516; † 1576)

- Johann (* 1578; † 1638), erster Fürst

- Meinrad I. (* 1605; † 1681)

- Maximilian (* 1636; † 1689)

- Meinrad II. (* 1673; † 1715)

- Joseph Friedrich Ernst (* 1702; † 1769)

- Karl Friedrich (* 1724; † 1785)

- Anton Aloys (* 1762; † 1831)

- Karl (* 1785; † 1853)

- Karl Anton (* 1811; † 1885)

Die Chefs des fürstlichen Hauses Hohenzollern seit 1869 sind:

- Karl Anton (1869–1885), Fürst von Hohenzollern, Vater des Königs Karl I. von Rumänien

- Leopold (1885–1905), Vater des Königs Ferdinand I. von Rumänien

- Wilhelm (1905–1927), ab Ausrufung der Weimarer Republik 1918 Prinz

- Friedrich (1927–1965)

- Friedrich Wilhelm (1965–2010)

- Karl Friedrich (seit 2010)

Die Grafen von Hohenzollern-Haigerloch

Die Grafschaft Hohenzollern-Haigerloch bestand von 1576 bis 1767. Dann fiel das Gebiet an Hohenzollern-Sigmaringen.

Die rumänischen Hohenzollern

Das Königreich Rumänien existierte von 1881 bis 1947 und entwickelte sich aus dem Fürstentum Rumänien. Als erster König wirkte Karl I. von Rumänien, dessen Proklamation am 26. März 1881 erfolgte. Er wurde 1866 nach Alexandru Ioan Cuza zweiter Fürst und war der Sohn von Fürst Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen. Der letzte König Michael I. wurde am 30. Dezember 1947 zur Abdankung gezwungen.

- Karl I. (* 1839; † 1914), Karl von Hohenzollern-Sigmaringen, als Carol I. Fürst (1866–1881) bzw. König von Rumänien (1881–1914)

- Ferdinand I. (* 1865; † 1927), Neffe von Karl I. König von Rumänien (1914–1927)

- Michael I. (* 1921), Enkel von Ferdinand I., Sohn von Karl II. König von Rumänien (1927–1930)

- Karl II. (* 1893; † 1953), als Carol II. König von Rumänien (1930–1940)

- Michael I. (* 1921), erneut König von Rumänien (1940–1947). Er ist der Chef der rumänischen Hohenzollern. Als Nachfolgerin wurde seine Tochter Margarita bestimmt. Michael von Rumänien und die Mitglieder seines Hauses führen seit 2011 nicht mehr „von Hohenzollern“ in ihrem Namen.[23]

Wappen

Das Stammwappen der Hohenzollern zeigt einen von Silber und Schwarz gevierteilten Schild (Zollernvierung). Auf dem Helm mit schwarz-silbernen Decken ist ein wie der Schild bezeichneter Brackenkopf zu sehen.

-

Wappen der Hohenzollern mit der Zollernvierung in Silber und Schwarz

-

Wappen der Grafen von „Zolren“ in der Zürcher Wappenrolle (ca. 1340)

-

Wappen der Grafen von „Nürenberg“ in der Zürcher Wappenrolle (ca. 1340)

-

Wappen der Burggrafen von Nürnberg aus dem Haus Hohenzollern

-

Wappen der schwäbischen Grafen von Hohenzollern (1605)

-

Wappen der „Graffen von Zolleren“ in Scheiblers Wappenbuch (1450–1480)

Bekannte Persönlichkeiten in der Moderne

- Alexandrine Prinzessin von Preußen (1915–1980)

- Cecilie Prinzessin von Preußen (1917–1975)

- Franz Wilhelm Prinz von Preußen (1943)

- Friedrich Prinz von Preußen (1911–1966)

- Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen (1939)

- Georg Friedrich Prinz von Preußen (1976)

- Hubertus Prinz von Preußen (1909–1950)

- Kira Prinzessin von Preußen (1943–2004)

- Louis Ferdinand Prinz von Preußen (1907–1994)

- Louis Ferdinand Prinz von Preußen (1944–1977)

- Michael Prinz von Preußen (1940)

- Oskar Prinz von Preußen (1959)

- Wilhelm Prinz von Preußen (1906–1940)

- Wilhelm Karl Prinz von Preußen (1922–2007)

- Albrecht Prinz von Hohenzollern (1898–1977)

- Auguste Viktoria Prinzessin von Hohenzollern (1890–1966)

- Ferfried Prinz von Hohenzollern (1943)

- Friedrich Prinz von Hohenzollern (1891–1965)

- Friedrich Wilhelm Prinz von Hohenzollern (1924–2010)

- Johann Georg Prinz von Hohenzollern (1932)

- Karl Friedrich Prinz von Hohenzollern (1952)

Siehe auch

- Stammliste der Hohenzollern

- Titulatur und Wappen der Deutschen Kaiser nach 1873

- Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern

- Hausgesetz (Preußen)

Quelleneditionen

- Rudolf von Stillfried-Rattonitz, Traugott Märcker: Monumenta Zollerana – Urkunden-Buch zur Geschichte des Hauses Hohenzollern. 9 Bände. Berlin, 1852–1890

- Band 1: Urkunden der schwäbischen Linie 1095–1418. Berlin 1852.

- Band 2: Urkunden der fränkischen Linie 1235–1332. Berlin 1856.

- Band 3: Urkunden der fränkischen Linie 1332–1363. Berlin 1857.

- Band 4: Urkunden der fränkischen Linie 1363–1378. Berlin 1858.

- Band 5: Urkunden der fränkischen Linie 1378–1398. Berlin 1859.

- Band 6: Urkunden der fränkischen Linie 1398–1411. Berlin 1860.

- Band 7: Urkunden der fränkischen Linie 1411–1417. Berlin 1861.

- Band 8: Ergänzungen und Berichtigungen zu Bd. 2–7. Hrsg. von Jul. Grossmann und Martin Scheins. Berlin 1866.

- (Band 9): Register zu Bd. 2–7 der Monumenta Zollerana. Berlin 1856.

Literatur

- Christopher Clark: Iron Kingdom. The Rise and Downfall of Prussia, 1600–1947. Allen Lane, London u. a. 2006, ISBN 0-7139-9466-5. (In deutscher Sprache: Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600–1947. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2007, ISBN 978-3-421-05392-3).

- Dino Heicker: Die Hohenzollern: Geschichte einer Dynastie. Berlin 2012, ISBN 978-3-86964-052-5.

- Otto Hintze: Die Hohenzollern und ihr Werk. 1915. (Neuauflage: Steiger, Moers 1980, ISBN 3-921564-18-2)

- Uwe Klußmann: Die Hohenzollern: Preußische Könige, deutsche Kaiser. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2011, ISBN 978-3-421-04539-3.

- Hubert Krins: Das Fürstenhaus Hohenzollern. Lindenberg Kunstverlag Fink, 2. Auflage 2013, ISBN 3898702197.

- Frank-Lothar Kroll: Die Hohenzollern. C. H. Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-53626-7. (Rezension)

- Frank-Lothar Kroll: Preußens Herrscher: von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II. C. H. Beck, München 2009, ISBN 978-3-406-54129-2.

- Michael Kroner: Die Hohenzollern als Könige von Rumänien. Lebensbilder von vier Monarchen 1866–2004. Johannis Reeg Verlag, Heilbronn 2004, ISBN 3-937320-30-X.

- Heinrich Frhr. v. Massenbach: Die Hohenzollern einst und jetzt. Die königliche Linie in Preußen, die schwäbische Linie in Hohenzollern. 15. Auflage. Schleching 1994.

- Walter Henry Nelson: Die Hohenzollern - Reichsgründer und Soldatenkönige. München 1972. (2. Auflage. München 1998, ISBN 3-424-01340-4)

- Wolfgang Neugebauer: Die Hohenzollern. 2 Bde., Berlin/ Köln 1996–2003, Bd.1, ISBN 3-17-012096-4, Bd. 2, ISBN 3-17-012097-2.

- Wolfgang Neugebauer: Die Geschichte Preußens: Von den Anfängen bis 1947. München 2006, ISBN 3-492-24355-X.

- Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen: Das Haus Hohenzollern 1918–1945. Langen Müller, München/ Wien 1985, ISBN 3-7844-2077-X.

- Wilfried Schöntag: Hohenzollern. In: Meinrad Schaab: Handbuch der baden-württembergischen Geschichte. Die Territorien im Alten Reich, Bd. 2, Stuttgart 1995, ISBN 3-608-91466-8

- Johannes Schultze, Rudolf Seigel, Günther Schuhmann: Hohenzollern. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 9, Duncker & Humblot, Berlin 1972, ISBN 3-428-00190-7, S. 496–501 (Digitalisat).

- Rudolf von Stillfried-Alcántara (Stillfried-Rattonitz): Beschreibung und Geschichte der Burg Hohenzollern. Berlin 1870. (in einer Neufassung herausgegeben von Ulrich Feldhahn, Berlin Story Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-929829-55-X)

Weblinks

- Offizielle Website des (Gesamt-)Hauses Hohenzollern

- Internetpräsenz des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen

- Stammbaum, Meyers Großes Konversations-Lexikon aus dem Jahr 1907

- Personendaten zur Familie Hohenzollern

- Hohenzollerischer Geschichtsverein e.V.

- Preußen - Chronik eines Deutschen Staates

Einzelnachweise

- ↑ Gustav Schilling: Geschichte des Hauses Hohenzollern in genealogisch fortlaufenden Biographien aller seiner Regenten von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten. Fleischer, Leipzig 1843, S. 80–81 (online auf: books.google.de [abgerufen am 15. November 2013]).

- ↑ E. v. Cosel: Geschichte des preußischen Staates und Volkes unter den Hohenzoller'schen Fürsten. Duncker & Humblot, Leipzig 1869, S. 6–7 (online auf: books.google.de [abgerufen am 15. November 2013]).

- ↑ Rudolf von Stillfried-Rattonitz, Traugott Märcker: Hohenzollerische Forschungen. Theil 1: Schwaebische Forschung. Reimarus, Berlin 1847, S. 124 (online auf: books.google.de [abgerufen am 15. November 2013]).

- ↑ Carl Wilhelm von Lancizolle: Geschichte der Bildung des preußischen Staats. Erster Theil (1828)

- ↑ Johannes Schultze, Rudolf Seigel, Günther Schuhmann: Hohenzollern. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 9, Duncker & Humblot, Berlin 1972, ISBN 3-428-00190-7, S. 496–501 (Digitalisat).

- ↑ Heimatkundliche Blätter für den Kreis Balingen, S. 83

- ↑ Hohenzollerische Forschungen. Theil 1: Schwaebische Forschung. S. 108 ff.

- ↑ Adolph Friedrich Riedel: Die Ahnherren des preußischen Königshauses bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts. (1854), S. 64 ff.

- ↑ Dino Heicker: Die Hohenzollern: Geschichte einer Dynastie. Berlin 2012, S. 15.

- ↑ Heilsbronn und der Aufstieg der Hohenzollern

- ↑ Belehnung Friedrichs VI. mit der Mark Brandenburg

- ↑ Johanns Sigismund von Brandenburg, Herzog von Preußen

- ↑ Das Königreich Preußen Brockhaus Conversations-Lexikon.

- ↑ Wortlaut der Abdankungsurkunde Wilhelms II.

- ↑ Hohenzollerische Forschungen. Theil 1: Schwaebische Forschung, S. 136

- ↑ Geschichte der Hohenzollern, Landesarchiv Baden-Württemberg

- ↑ Heimatkundliche Blätter Balingen, S. 426

- ↑ Die Grafschaft Sigmaringen wird zum Besitz.

- ↑ Hans Jänichen: Hohenberg, Grafen von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 9, Duncker & Humblot, Berlin 1972, ISBN 3-428-00190-7, S. 477 f. (Digitalisat).

- ↑ Handbuch der Baden-Württembergischen Geschichte.

- ↑ Karl Anton von Hohenzollern, Im Lager von Châlons (mit Abbildung)

- ↑ Hubert Krins: Das Fürstenhaus Hohenzollern. 2. Auflage. 2013, S. 2.

- ↑ Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien vom 13. Mai 2011