„Jacques Lacan“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

Datumfix |

Abschnitt Werk eingefügt und restlichen Artikel umstrukturiert. Mehr Belege hinzugefügt. |

||

| Zeile 33: | Zeile 33: | ||

Nach dem Krieg nahm die SPP ihre Treffen wieder auf. 1945 besuchte Lacan England für eine fünfwöchige Studienreise, wo er die britischen Analysten [[Ernest Jones]], [[Wilfred Bion]] und John Rickman traf. Bions analytische Arbeit mit Gruppen beeinflusste Lacan und trug zu seiner eigenen späteren Betonung von Studiengruppen als Struktur bei, innerhalb derer die theoretische Arbeit in der Psychoanalyse vorangetrieben werden konnte. Er veröffentlichte einen Bericht über seinen Besuch als ''Die britische Psychiatrie und der Krieg''.<ref>{{Literatur |Autor=Élisabeth Roudinesco, Michel Plon |Titel=L |Sammelwerk=Wörterbuch der Psychoanalyse: Namen, Länder, Werke, Begriffe |Verlag=Springer |Ort=Vienna |Datum=2004 |ISBN=978-3-7091-0640-2 |DOI=10.1007/978-3-7091-0640-2_12 |Seiten=585–636 |Online=https://doi.org/10.1007/978-3-7091-0640-2_12 |Abruf=2021-03-18}}</ref> |

Nach dem Krieg nahm die SPP ihre Treffen wieder auf. 1945 besuchte Lacan England für eine fünfwöchige Studienreise, wo er die britischen Analysten [[Ernest Jones]], [[Wilfred Bion]] und John Rickman traf. Bions analytische Arbeit mit Gruppen beeinflusste Lacan und trug zu seiner eigenen späteren Betonung von Studiengruppen als Struktur bei, innerhalb derer die theoretische Arbeit in der Psychoanalyse vorangetrieben werden konnte. Er veröffentlichte einen Bericht über seinen Besuch als ''Die britische Psychiatrie und der Krieg''.<ref>{{Literatur |Autor=Élisabeth Roudinesco, Michel Plon |Titel=L |Sammelwerk=Wörterbuch der Psychoanalyse: Namen, Länder, Werke, Begriffe |Verlag=Springer |Ort=Vienna |Datum=2004 |ISBN=978-3-7091-0640-2 |DOI=10.1007/978-3-7091-0640-2_12 |Seiten=585–636 |Online=https://doi.org/10.1007/978-3-7091-0640-2_12 |Abruf=2021-03-18}}</ref> |

||

1949 präsentierte Lacan auf dem sechzehnten IPA-Kongress in Zürich ein neues Paper über das Spiegelstadium: Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion, wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint.<ref>{{Literatur |Autor=Josef Gruber |Titel=Das Spiegelstadium (‚Stade Du Miroir‘ nach J. Lacan) als richtungsweisende Entwicklungsstufe für die Identitätsfindung — ‚Normale‘, ‚Neurotische‘, ‚Psychotische‘ Entwicklung |Sammelwerk=Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse |Band=25 |Nummer=4 |Datum=1979 |ISSN=0340-5613 |Seiten=342–353 |Online=https://www.jstor.org/stable/23996146 |Abruf=2021-03-18}}</ref> |

1949 präsentierte Lacan auf dem sechzehnten IPA-Kongress in Zürich ein neues Paper über das Spiegelstadium: Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion, wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint.<ref name=":5">{{Literatur |Autor=Josef Gruber |Titel=Das Spiegelstadium (‚Stade Du Miroir‘ nach J. Lacan) als richtungsweisende Entwicklungsstufe für die Identitätsfindung — ‚Normale‘, ‚Neurotische‘, ‚Psychotische‘ Entwicklung |Sammelwerk=Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychoanalyse |Band=25 |Nummer=4 |Datum=1979 |ISSN=0340-5613 |Seiten=342–353 |Online=https://www.jstor.org/stable/23996146 |Abruf=2021-03-18}}</ref> |

||

=== 1950er === |

=== 1950er === |

||

| Zeile 70: | Zeile 70: | ||

Lacan starb am 9. September 1981 an Nierenversagen.<ref name="roudinesco">[[Elisabeth Roudinesco]], ''Histoire de la psychanalyse en France'', T. 2, Fayard, 1994, pp. 118 et suivantes, ISBN 2-213-59359-0.</ref> |

Lacan starb am 9. September 1981 an Nierenversagen.<ref name="roudinesco">[[Elisabeth Roudinesco]], ''Histoire de la psychanalyse en France'', T. 2, Fayard, 1994, pp. 118 et suivantes, ISBN 2-213-59359-0.</ref> |

||

== Werk == |

|||

== Vier Grundannahmen der Lacanschen Theorie == |

|||

Lacans Theorie lässt sich vereinfacht in vier Grundannahmen zusammenfassen: |

|||

* Das [[Ich#Klassische Psychoanalyse|Ich]] entwickelt sich im [[Spiegelstadium]], das die grundlegende [[Matrix (Logik)|Matrix]] der Subjektivität bildet. |

|||

* Das Subjekt ist ein ''Sprachwesen'', das heißt durch die symbolische Ordnung der Sprache geprägt: „Das [[Unbewusstes|Unbewusste]] ist wie eine Sprache strukturiert.“ |

|||

* Das Subjekt ist ein ''begehrendes Subjekt''. Da das Objekt des Begehrens ([[Objekt klein a]]) immer schon ''verloren'' ist, ist es ein grundsätzlicher ''Mangel'', der das Begehren des Menschen aufrechterhält. |

|||

* Die menschliche [[Psyche]] konstituiert sich in der unauflösbaren ''Trias [[Das Imaginäre|Imaginäres]] – Symbolisches – [[Das Reale|Reales]] (RSI)''. |

|||

=== Rückkehr zu Freud === |

|||

| ⚫ | |||

Lacan setzte sich in seinem Werk für eine Rückkehr zu Freud ein.<ref>{{Literatur |Autor=Philippe Julien, Devra Beck Simiu |Titel=Jacques Lacan's Return to Freud: The Real, the Symbolic, and the Imaginary |Verlag=NYU Press |Datum=1994 |ISBN=978-0-8147-4226-6 |Online=https://www.jstor.org/stable/j.ctt9qg04q |Abruf=2021-03-20}}</ref> Damit ist eine vertiefte Beschäftigung mit den Texten und Denken von [[Sigmund Freud]] gemeint. Besonders die gängigen psychoanalytischen Theorien seiner Zeit kritisierte Lacan scharf, etwa die [[Ich-Psychologie]], die [[Objektbeziehungstheorie]] und die Schule von [[Melanie Klein]]. Lacan warf ihnen vor, das Freudsche Erbe verraten zu haben und daher den eigentlichen Status des psychoanalytischen Diskurses zu verkennen.<ref>{{Literatur |Autor=Anna Kornbluh |Titel=Freud's Return to Lacan |Sammelwerk=After Lacan: Literature, Theory and Psychoanalysis in the Twenty-First Century |Verlag=Cambridge University Press |Ort=Cambridge |Datum=2018 |Reihe=After Series |ISBN=978-1-316-51218-0 |DOI=10.1017/9781108650311.003 |Seiten=41–57 |Online=https://www.cambridge.org/core/books/after-lacan/freuds-return-to-lacan/EFCF5C03AD006753992F57C0EE3EA82B |Abruf=2021-03-20}}</ref> |

|||

[[Datei:Michelangelo Caravaggio 065.jpg|miniatur|Blick in den Spiegel: [[Michelangelo Merisi da Caravaggio|Caravaggios]] „Narziss“]] |

|||

In seinen D''eutschen Notizen zur Vorbereitung auf die Vorlesung über die Freudsche Sache'' (1955) argumentiert Lacan, dass die Rückkehr "darin besteht, das Lesen von Freud wieder aufzunehmen und alles zu überarbeiten, was eine sehr kurzsichtige Interpretation bisher nicht erfasst, beiseite gelegt oder vergessen hat." Außerdem spricht er von der "Notwendigkeit einer Rückkehr zur ursprünglichen Praxis der Psychoanalyse, aber in dem Sinne, dass die Rückkehr gleichzeitig eine Erneuerung ausgehend von der Grundlage bedeutet.“ Er schlägt vor, dass die ursprüngliche psychoanalytische Praxis „mit ihrer eigenen Tiefe eine gewisse Naivität“ kombiniert, aber die heutige Technik sich dem Gegenteil davon zugewendet hätte. Aus diesem Grund besteht Lacan darauf, psychoanalytische Technik "als eine Technik wieder aufzunehmen, die besonders in ihrem Wesen und ihrer Grundlage erfasst und erfahren wurde".<ref>{{Internetquelle |autor=Jacques Marblé |url=https://www.cairn.info/revue-psychanalyse-2013-3-page-49.htm |titel=Accent tu es |abruf=2021-03-20 |sprache=fr}}</ref> |

|||

Die Theorie des Spiegelstadiums (''Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion'', in: ''Schriften I'', S. 61–70) zählt zu Lacans berühmtesten Konzeptionen. Sie geht auf Beobachtungen des Psychologen [[James Mark Baldwin]] zurück. |

|||

=== Drei Register (plus eins) === |

|||

Nach Lacan beginnt das Kind in der Zeit zwischen dem 6. und dem 18. Lebensmonat, wenn man es vor einen Spiegel hält, sich selbst in ihm zu erkennen und zu [[Identifikation (Psychologie)|identifizieren]], worauf es mit einer „jubilatorischen Geste“ reagiert. Mit einem deutschen Begriff nennt Lacan diesen wichtigen Einschnitt ein [[Aha-Erlebnis]]. Von nun an verändert sich der Blick auf das eigene [[Selbst#Selbst als psychologischer Begriff|Selbst]], ja er wird jetzt überhaupt erst möglich: aus dem in „Partialobjekte“ „zerstückelten“ Blick auf sich aus der Leib-Perspektive wird nun ein Blick von außen, der das Kind erstmals ''vollständig'' zeigt. Die jubilatorische Geste ist deshalb auch eine [[Narzissmus|narzisstische]] Geste der Allmachtsphantasie, in der sich ein „Größenselbst“ („Ideal-Ich“) zeigt, das fortan zur Matrix wird, an der das Subjekt sein Ich orientiert. Das Spiegelstadium geht darum mit der psychischen Geburt des [[Ich]]s einher. |

|||

{{Siehe auch|Borromäischer Knoten |

|||

}} |

|||

[[Datei:BorromeanRings.svg|miniatur|135px|Borromäischer Knoten]][[Datei:Schéma RSI.svg|miniatur|140px|Schéma RSI]]Die drei Register sind Lacans Versuch die Struktur der Subjektivität zu ordnen. Dabei unterscheidet er die Trias des Imaginären, Symbolischen und Realen (RSI). Lacan beschäftigte sich dabei auch mit mathematischer Topologie und versuchte, die Register im Rahmen von [[Borromäische Ringe|Boromäischen Knoten]] zu beschreiben. |

|||

| ⚫ | |||

Zugleich aber ist das Spiegelstadium der Beginn einer Entfremdung. Denn im Spiegel sieht das Kind eine körperliche Einheit, die es selbst noch gar nicht fühlt. Es identifiziert sich mit etwas, das es nicht ist, nämlich mit der „totalen Form des Körpers“, und zwar an einem Ort, an dem es sich nicht befindet (nämlich im Spiegel). Deshalb ist das Erkennen im Spiegel zugleich ein ''imaginäres Verkennen'' und führt zur Spaltung des Subjekts in „moi“ (Ideal-Ich, das „imaginäre Subjekt“) und „je“, das soziale Ich. Daraus folgt der im Deutschen paradox klingende Satz: „Das ''ich'' ist nicht das ''Ich''.“ – ''„Le je n’est pas le moi.“'' |

|||

{{Hauptartikel|Das Imaginäre}}Das Imaginäre ist das Feld der Bilder und der Vorstellungskraft.<ref name=":6">{{Literatur |Autor=Adrian Johnston |Titel=Jacques Lacan |Sammelwerk=The Stanford Encyclopedia of Philosophy |Auflage=Fall 2018 |Verlag=Metaphysics Research Lab, Stanford University |Datum=2018 |Online=https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/lacan/ |Abruf=2021-03-20}}</ref> Die Hauptillusionen dieser Ordnung sind Synthese, Autonomie, Dualität und Ähnlichkeit. Lacan ist überzeugt, dass die im [[Spiegelstadium]] zwischen dem Ich und dem reflektierten Bild entstandene Beziehung bedeutet, dass das Ich und die imaginäre Ordnung selbst Orte radikaler Entfremdung sind: "Entfremdung ist konstitutiv für die imaginäre Ordnung."Diese Beziehung ist außerdem narzisstisch. |

|||

In seinem ''Seminar XI- Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse'' (1963-1964) argumentiert Lacan, dass die symbolische Ordnung das Gesichtsfeld des Imaginären strukturiert, was bedeutet, dass es sich um eine sprachliche Dimension handelt.<ref>{{Literatur |Autor=Jacques Lacan |Titel=Das Werk [...] Das Seminar Buch 11 = (1964). Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse / Textherstellung durch Jacques-Alain Miller. Übers. von Norbert Haas |Auflage=4. Aufl |Ort=Weinheim |Datum=1996 |ISBN=978-3-88679-906-0 |Online=https://www.worldcat.org/oclc/915742963 |Abruf=2021-03-20}}</ref> Wenn der [[Signifikant]] das Fundament des Symbolischen ist, sind das [[Signifikat]] und die Signifikanz Teil der imaginären Ordnung. Sprache hat symbolische und imaginäre Konnotationen - in ihrem imaginären Aspekt ist Sprache die "Wand der Sprache", die den Diskurs des Anderen umkehrt und verzerrt. Andererseits wurzelt das Imaginäre in der Beziehung des Subjekts zu seinem eigenen Körper (dem Bild des Körpers). Im Fetischismus: dem Symbolischen, dem Imaginären und dem Realen argumentiert Lacan, dass das Imaginäre auf der sexuellen Ebene als sexuelle Darstellung und Balzliebe erscheint. |

|||

| ⚫ | |||

Die dualistische Situation im Spiegelstadium (der Bereich [[Das Imaginäre|des Imaginären]]) wird erst durch das Erreichen der symbolischen Ordnung überwunden, das heißt in dem Augenblick, in dem das Subjekt zu sprechen beginnt und so am [[Der große Andere|großen Anderen]], der Sprache, teil hat. Die erste Verkörperung des Symbolischen ist die Mutter; sie ist ein „großer anderer Wille“, der spricht und der das Kind in die Ordnung der Sprache und des Sozialen einführt. Noch mehr gilt dies für den Vater, der im [[Ödipuskonflikt]] die verbietende Rolle des Gesetzes einnimmt ([[Inzesttabu]], [[Kastrationsangst|Kastrationsdrohung]]), das Kind aus dem ödipalen Begehren herausdrängt und zur außerfamiliären, sozialen Welt hin orientiert. |

|||

Soweit die Identifikation mit dem Analytiker das Ziel der Analyse ist, beschuldigte Lacan große psychoanalytische Schulen, die Praxis der Psychoanalyse auf die imaginäre Ordnung zu reduzieren. Stattdessen schlägt Lacan die Verwendung des Symbolischen vor, um die Fixierungen des Imaginären zu beseitigen - der Analytiker wandelt die Bilder in Worte um. "Die Verwendung des Symbolischen", argumentierte er, "ist der einzige Weg für den analytischen Prozess, die Ebene der Identifizierung zu überschreiten."<ref>{{Literatur |Autor=Alain Vanier |Titel=Pour introduire « la direction de la cure » |Sammelwerk=Figures de la psychanalyse |Band=21 |Nummer=1 |Datum=2011 |ISSN=1623-3883 |DOI=10.3917/fp.021.0013 |Seiten=13 |Online=https://doi.org/10.3917/fp.021.0013 |Abruf=2021-03-20}}</ref> |

|||

| ⚫ | |||

{{Hauptartikel|Das Symbolische}}In seinem ''Seminar IV- Die Objektbeziehung'' (1956-57) argumentiert Lacan, dass die Begriffe "Recht" und "Struktur" ohne Sprache undenkbar sind - daher ist das Symbolische die Dimension des Sprechens mittels Signifikanten. Diese Aussage ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Sprache, da die Sprache auch das Imaginäre und das Reale umfasst. Die Dimension, die der Sprache im Symbolischen eigen ist, ist die des [[Signifikant|Signifikanten]] - das heißt, eine Dimension, in der Elemente keine positive Existenz haben, sondern die sich aufgrund ihrer gegenseitigen Differenzen konstituieren.<ref>{{Literatur |Autor=Hans G. Furth |Titel=Jacques Lacan on the Child’s Entry into the Symbolic Order |Sammelwerk=Desire for Society: Children’s Knowledge as Social Imagination |Verlag=Springer US |Ort=Boston, MA |Datum=1996 |ISBN=978-1-4757-9987-3 |DOI=10.1007/978-1-4757-9987-3_9 |Seiten=135–153 |Online=https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9987-3_9 |Abruf=2021-03-20}}</ref> |

|||

In der Gesellschaft gilt das Gesetz des Symbolischen, d. h. das Gesetz der Sprache, der [[Soziale Norm|sozialen Normen]] und des ökonomischen Tauschs (vgl. auch [[Reziprozität (Soziologie)|Reziprozität]]). Das Symbolische ist in diesem Sinne gleichzusetzen mit der Ordnung der Sprache, des [[Diskurs]]es, der staatlichen Herrschaft und der Ökonomie sowie dem „Gesetz des Vaters“ ([[Name-des-Vaters]]). Sie bilden gleichermaßen eine symbolische Herrschaftsordnung, die das Subjekt unterwirft (sub-jectum = Unterworfenes) und strukturiert. |

In der Gesellschaft gilt das Gesetz des Symbolischen, d. h. das Gesetz der Sprache, der [[Soziale Norm|sozialen Normen]] und des ökonomischen Tauschs (vgl. auch [[Reziprozität (Soziologie)|Reziprozität]]). Das Symbolische ist in diesem Sinne gleichzusetzen mit der Ordnung der Sprache, des [[Diskurs]]es, der staatlichen Herrschaft und der Ökonomie sowie dem „Gesetz des Vaters“ ([[Name-des-Vaters]]). Sie bilden gleichermaßen eine symbolische Herrschaftsordnung, die das Subjekt unterwirft (sub-jectum = Unterworfenes) und strukturiert. |

||

Das Symbolische ist außerdem das Feld radikaler Alterität- das heißt das Feld des [[Der große Andere|großen Anderen]]; das [[Das Unbewusste|Unbewusste]] ist der Diskurs dieses Anderen. Es ist der Bereich des Gesetzes, der das Begehren im Ödipuskomplex regelt. Das Symbolische ist die Domäne der Kultur. Die psychoanalytische Arbeit konzentriert sich auf die Sprache, d.h. das Symbolische. Der Analytiker kann Änderungen in der subjektiven Position des Analysanden erzeugen. Diese Änderungen erzeugen allerdings auch imaginäre Effekte, da das Imaginäre durch das Symbolische strukturiert ist. |

|||

Auch [[das Unbewusste]] unterliegt der Struktur des Symbolischen: „Das Unbewusste ist wie eine Sprache strukturiert.“ (''Seminar XI. Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse'', S. 26) Das Symbolische dominiert daher die drei Strukturbestimmungen des Psychischen (auch das Imaginäre ist immer schon symbolisch überformt). Es ist auch der Bereich, der in der psychoanalytischen Behandlung die zentrale Rolle spielt, die wesentlich eine Form der Heilung durch Sprache ist. (Vgl. ''Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der Psychoanalyse'', in: ''Schriften III'', S. 71–169) |

|||

=== Das |

==== Das Reale ==== |

||

{{Hauptartikel|Das Reale}}Lacans Konzept des Realen geht auf das Jahr 1936 und seine Doktorarbeit über Psychose zurück.<ref name=":7">{{Literatur |Autor=Gregory Bistoen |Titel=The Lacanian Concept of the Real and the Psychoanalytical Take on Trauma |Sammelwerk=Trauma, Ethics and the Political beyond PTSD: The Dislocations of the Real |Verlag=Palgrave Macmillan UK |Ort=London |Datum=2016 |ISBN=978-1-137-50085-4 |DOI=10.1057/9781137500854_4 |Seiten=53–82 |Online=https://doi.org/10.1057/9781137500854_4 |Abruf=2021-03-20}}</ref> Es war ein Begriff, der zu dieser Zeit beliebt war, insbesondere bei [[Émile Meyerson]], die ihn als "ein ontologisches Absolut, ein wahres [[Ding an sich]]" bezeichnete. Lacan kehrte 1953 zum Thema des Realen zurück und entwickelte es bis zu seinem Tod weiter. Das Reale ist für Lacan nicht gleichbedeutend mit der Realität. Das Reale ist nicht nur dem Imaginären entgegengesetzt, sondern auch außerhalb des Symbolischen. Im Gegensatz zu letzterem, das sich aus Gegensätzen (dh Anwesenheit / Abwesenheit) zusammensetzt, "gibt es keine Abwesenheit im Realen".<ref>{{Literatur |Autor=Badredine Arfi |Titel=Reconfiguring the (Lacanian) Real: ‘Saying the Real (as Khôra — χώρα) qua the impossible–possible event |Sammelwerk=Philosophy & Social Criticism |Band=38 |Nummer=8 |Datum=2012-10-01 |ISSN=0191-4537 |DOI=10.1177/0191453712461097 |Seiten=793–819 |Online=https://doi.org/10.1177/0191453712461097 |Abruf=2021-03-20}}</ref> |

|||

| ⚫ | Das Subjekt ist der Träger eines irreduziblen Mangels. Dieser Mangel beginnt mit der Geburt, die das Kind aus der Vollkommenheit seines embryonalen Daseins herauswirft, und verstärkt sich durch seine zweite große Trennung, die Trennung der [[Symbiose (Psychologie)|Symbiose]] mit der Mutter(brust). Auch von seinem Spiegelbild, dem es sich im Spiegelstadium gegenübersieht, ist es getrennt und entfremdet. Das Subjekt ist seitdem unvollständig, weshalb es stets danach begehrt, vollständig zu werden und seinen Mangel, seine Lücke im Subjekt durch Objekte aufzufüllen. Ein solches Objekt, genannt ''Objekt klein a'', fungiert als Antrieb und Auslöser der Handlungen des Subjekts und insofern als äußerer „Grund des Begehrens“. Aber der Mangel ist letztlich nicht aufhebbar, das Objekt bleibt unerreichbar und ist ein „immer schon verlorengegangenes“ Objekt, ein unerreichbares „Ding“. |

||

Während die symbolische Opposition "Anwesenheit / Abwesenheit" die Möglichkeit impliziert, dass etwas in der Realität fehlt ist das Reale ist immer an seinem Platz. [69] Wenn das Symbolische eine Menge differenzierter Elemente (Signifikanten) ist, ist das Reale an sich undifferenziert - es trägt keinen Spalt. Das Symbolische führt "einen Schnitt in das Reale" in den Bedeutungsprozess ein: "Es ist die Welt der Wörter, die die Welt der Dinge erschafft - Dinge, die ursprünglich im" Hier und Jetzt "des Alls im Entstehungsprozess verwirrt waren. "[71] Das Reale ist das, was außerhalb der Sprache liegt und der Symbolisierung absolut widersteht. In ''Seminar XI- Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse'' (1963-1964) definiert Lacan das Reale als "das Unmögliche", weil es unmöglich vorstellbar, unmöglich in das Symbolische zu integrieren und unmöglich zu erreichen ist. Es ist dieser Widerstand gegen die Symbolisierung, der dem Real seine traumatische Qualität verleiht. Schließlich ist das Reale das Objekt der Angst, sofern es keine mögliche Vermittlung gibt und das wesentliche Objekt, das kein Objekt mehr ist, sondern dieses Etwas, mit dem alle Wörter aufhören und alle Kategorien versagen, das Objekt der Angst par Exzellenz.<ref name=":7" /> |

|||

| ⚫ | Um diese Theorie des Mangels und des Begehrens herum errichtet Lacan den Teil seiner psychoanalytischen Theorie, der die klassischen psychoanalytischen Persönlichkeitsstrukturen integriert und aufnimmt, etwa die [[Neurose|neurotischen]] oder [[Psychose|psychotischen]] Persönlichkeitsstrukturen, die er als spezifische Weisen versteht, mit dem fundamentalen Mangel und dem Begehren umzugehen. Eine Form, den Mangel imaginär aufzufüllen, ist das [[Phantasma]]; es ist der Rahmen, das Szenario, in dem die Objekte klein a in Erscheinung treten. |

||

==== Sinthom ==== |

|||

Lacans Begriff des „Begehrens“ entspricht in etwa Sigmund Freuds Begriff des „Wunsches“, wobei es stets der Wunsch ''nach'' dem anderen (dem Objekt klein a), aber auch der Wunsch ''des'' (großen) [[Der große Andere|Anderen]] ist, der das Subjekt bestimmt. In diesem Zusammenhang hat Lacan sich von Alexandre Kojève folgenden Aphorismus ausgeliehen: „Das Begehren des Menschen ist das Begehren des Anderen“, und [[Arthur Rimbaud]] zitierend hält er fest: „Ich ist ein Anderer.“ |

|||

{{Hauptartikel|Sinthom}}Der Begriff Sinthom wurde von Jacques Lacan in seinem ''Seminar XXIII- Das Sinthom'' (1975–76) eingeführt.<ref>{{Literatur |Autor=Jacques Lacan |Titel=Das Sinthom |Ort=Wien |Datum=2017 |ISBN=978-3-85132-877-6 |Online=https://www.worldcat.org/oclc/1012428297 |Abruf=2021-03-20}}</ref> Nach Lacan ist sinthome die lateinische Art, den griechischen Ursprung des französischen Wortes symptôme zu buchstabieren, was Symptom bedeutet. Das Seminar ist eine fortlaufende Ausarbeitung seiner Topologie, die den Fokus des vorherigen Seminars (RSI) von der Trias Imaginäres-Symbolisches und Reales und die Erforschung des Sinthoms erweitert. Das Sinthom bezeichnet dabei ein viertes Register, welches den anderen 3 Registern Struktur und Halt verleiht und damit die Konsistenz des Subjekts garantiert. Lacan untersuchte dies an den Schriften von [[James Joyce]].<ref>{{Literatur |Autor=Pascal Bataillard |Titel=James Joyce et les couleurs du sinthome |Sammelwerk=Polysèmes. Revue d’études intertextuelles et intermédiales |Nummer=14 |Datum=2015-11-18 |ISSN=0999-4203 |DOI=10.4000/polysemes.522 |Online=http://journals.openedition.org/polysemes/522 |Abruf=2021-03-20}}</ref> |

|||

=== Grundbegriffe === |

|||

| ⚫ | Dem Begehren gegenüber steht das Genießen ([[Jouissance]]). Während das Begehren sein Objekt [[Metonymie|metonymisch]] wechselt und von der Entsagung des Begehrten lebt, gleicht das Genießen, die unmittelbare, ‚idiotische‘ sexuelle Befriedigung, eher einem zähen Schleim. Das Genießen ist zugleich eine bestimmte Weise des Subjekts, seine [[Triebtheorie|Triebökonomie]] und damit sein Dasein zu organisieren. So zeigt sich gerade im [[Symptom]] als eines zu interpretierenden [[Signifikant]]en immer auch ein Rest des Nicht-Interpretierbaren, wofür Lacan den Begriff [[Sinthom]] einführt. |

||

==== Spiegelstadium ==== |

|||

=== Das Reale, das Symbolische und das Imaginäre (RSI) === |

|||

{{Hauptartikel|Spiegelstadium}} |

|||

[[Datei:Schéma RSI.svg|miniatur|140px|Schéma RSI]] |

|||

[[Datei:Mirror baby.jpg|mini|Ein Kleinkind betrachtet sich im Spiegel]] |

|||

Lacans erster offizieller Beitrag zur Psychoanalyse war das Spiegelstadium, das er als Bildner der Ich-Funktion beschrieb.<ref name=":8">{{Literatur |Autor=Patrick Bühler |Titel=Jacques Lacan (1901–1981), Das Spiegelstadium (1949) |Sammelwerk=KulturPoetik |Band=9 |Nummer=2 |Datum=2009 |ISSN=1616-1203 |Seiten=252–260 |Online=https://www.jstor.org/stable/26422504 |Abruf=2021-03-20}}</ref> In den frühen 1950er Jahren betrachtete er das Spiegelstadium sowohl als einen historischen Moment im Leben des Kindes und ebenso einen Teil der permanenten Struktur der Subjektivität des Menschen. In "der imaginären Ordnung" fängt das eigene Bild des Körpers das Subjekt dauerhaft ein und fesselt es. Lacan erklärt: "Das Spiegelstadium ist ein Phänomen, dem ich einen doppelten Wert zuordne. Erstens hat sie einen historischen Wert, da sie einen entscheidenden Wendepunkt in der geistigen Entwicklung des Kindes darstellt. Zweitens ist sie typisch eine wesentliche libidinöse Beziehung zum Körperbild".<ref name=":5" /> |

|||

Als Lacan diesen Begriff weiterentwickelte, fiel die Betonung weniger auf seinen historischen, als vielmehr auf seinen strukturellen Wert. In seinem ''Seminar IV- Die Objektbeziehung'' (1956-57) stellt Lacan fest, dass "das Spiegelstadium weit entfernt von einem bloßen Phänomen ist, das bei der Entwicklung des Kindes auftritt. Sie veranschaulicht die Konfliktnatur der doppelten Beziehung zwischen Mutter und Kind."<ref>{{Literatur |Autor=Hans-Dieter Gondek, Jacques-Alain Miller |Titel=Die Objektbeziehung 1956-1957. |Auflage=2. Aufl., (text- und seitengleich mit der 1. Aufl. von 2003) |Verlag=Turia + Kant |Ort=Wien |Datum=2007 |ISBN=978-3-85132-472-3 |Online=https://www.worldcat.org/oclc/255696571 |Abruf=2021-03-20}}</ref>[[Datei:Michelangelo Caravaggio 065.jpg|miniatur|Blick in den Spiegel: [[Michelangelo Merisi da Caravaggio|Caravaggios]] „Narziss“|links]]Das Spiegelstadium beschreibt die Bildung des Ichs über den Prozess der Objektivierung, wobei das Ich das Ergebnis eines Konflikts zwischen der wahrgenommenen visuellen Erscheinung und der emotionalen Erfahrung ist. Diese Identifikation nannte Lacan Entfremdung und ist konstitutiv für das imaginäre Register.<ref name=":6" /> Mit sechs Monaten fehlt dem Baby immer noch die körperliche Koordination. Das Kind kann sich im Spiegel erkennen, bevor es die Kontrolle über seine Körperbewegungen erlangt. Das Kind sieht sein Bild als Ganzes und die Synthese dieses Bildes erzeugt einen Kontrast zu der mangelnden Koordination des Körpers, der als fragmentierter Körper wahrgenommen wird. Das Kind erlebt diesen Kontrast zunächst als Rivalität mit seinem Bild, weil die Ganzheit des Bildes das Kind mit Fragmentierung bedroht - so führt das Spiegelstadium zu einer aggressiven Spannung zwischen Subjekt und Bild. Um diese aggressive Spannung zu lösen, identifiziert sich das Kind mit dem Bild: Diese primäre Identifikation mit ihrem Gegenstück bildet das Ich.<ref name=":5" /> Lacan versteht diesen Moment der Identifikation als einen Moment des Jubels, da er zu einem imaginären Gefühl der Meisterschaft führt; Wenn das Kind jedoch sein eigenes prekäres Gefühl der Meisterschaft mit der Allmacht der Mutter vergleicht, kann eine depressive Reaktion mit dem Jubel einhergehen.<ref name=":8" /> |

|||

[[Das Imaginäre]] ist der Bereich des Psychischen, der bildhaft und dual organisiert ist und in dem Identifikation und Narzissmus angesiedelt sind. Insbesondere das Spiegelstadium und mit ihm das [[Ich]] bzw. das Selbstbild des Subjekts gehört der Sphäre des Imaginären an, ebenso das Objekt klein a, das Objekt des Begehrens durch das Subjekt. |

|||

Lacan nennt das Spiegelbild "orthopädisch", da es das Kind dazu bringt, die Überwindung seiner "wirklich spezifischen Frühgeburt" vorwegzunehmen. Die Vision des Körpers als integriert und enthalten, im Gegensatz zu der tatsächlichen Erfahrung des Kindes mit motorischer Unfähigkeit und dem Gefühl seines Körpers als fragmentiert, induziert eine Bewegung von "Unzulänglichkeit zu Antizipation".<ref>{{Literatur |Autor=Jacques Lacan |Titel=Écrits : a selection |Ort=London |Datum=2020 |ISBN=978-1-000-10716-6 |Online=https://www.worldcat.org/oclc/1203945310 |Abruf=2021-03-20}}</ref> Mit anderen Worten, das Bild im Spiegel unterstützt wie eine Krücke den Prozess der Bildung eines integrierten Selbstgefühls. |

|||

Das Symbolische ist der Bereich des Psychischen, der organisiert ist wie eine Sprache und der eine Ordnung von Signifikanten und [[Signifikat]]en bildet, die wohlorganisiert und geordnet zueinander stehen. Die Instanz, die die Ordnung des Symbolischen garantiert, ist [[der große Andere]] bzw. der ''Name des Vaters''. Die symbolische Ordnung ist deshalb eine dreistellige Struktur (Signifikant-Signifikat-Referenz), während das Imaginäre eine duale Struktur besitzt. |

|||

==== Andere/andere ==== |

|||

[[Das Reale]], den wohl rätselhaftesten Begriff seiner Theorie, beschreibt Lacan als das, was weder imaginär noch symbolisierbar ist und was in der symbolischen Ordnung auch keinen Ort hat. Es besitzt eine eigene, massive, nichtreduzierbare und singuläre Existenz und Präsenz – etwa in Form eines verstörenden [[Traum]]s, unter dem das Subjekt leidet und der (noch) nicht in eine Geschichte verwandelt werden konnte. |

|||

{{Siehe auch|Der große Andere|Objekt klein a |

|||

}} |

|||

Freud verwandte den Begriff ''der Andere'' für die andere Person, oder ''das Andere'' für die Andersheit als solche. Lacan hingegen verwendet den Begriff der Andere, in Anlehnung an seinen Lehrer [[Alexandre Kojève|Kojève]] auf eine hegelianische Weise. |

|||

Lacan unterscheidet dabei den [[Der große Andere|großen Anderen]] (A) und den kleinen Anderen (a). |

|||

Das Reale ist immer etwas Unfassbares, Unsagbares, nicht Kontrollierbares, oft eine Art von Horror oder [[Trauma (Psychologie)|Trauma]], das insbesondere in den Sphären der [[Sexualität]], des [[Tod]]es und der [[Gewalt]] in Erscheinung tritt. Es ist auf keinen Fall gleichzusetzen mit dem Begriff der Realität, der eher der symbolisch strukturierten Ordnung der Sprache und des Diskurses angehört. Das Reale lässt sich nicht vorstellen oder repräsentieren, sondern ist dasjenige, was sich grundsätzlich der symbolischen Ordnung, dem Sprechen und damit jeglicher Diskursivierung entzieht und verweigert. Dennoch richtet sich die Psychoanalyse gerade auf diesen Aspekt der Psyche mit besonderer Aufmerksamkeit: „Keine Praxis ist mehr auf jenen Kern des Realen hin orientiert, der das Zentrum der psychoanalytischen Erfahrung ausmacht.“ (''Seminar XI. Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse'', S. 59) |

|||

Zu Beginn seiner Lehre unterscheidet Lacan die Terme folgendermaßen:<ref>{{Literatur |Autor=Derek Hook, Calum Neill |Titel=Perspectives on “Lacanian Subjectivities” |Sammelwerk=Subjectivity |Band=24 |Nummer=1 |Datum=2008-09-01 |ISSN=1755-635X |DOI=10.1057/sub.2008.24 |Seiten=247–255 |Online=https://doi.org/10.1057/sub.2008.24 |Abruf=2021-03-20}}</ref> |

|||

Jedes psychische Objekt kann Aspekte jeder dieser drei Dimensionen aufweisen. So unterscheidet Lacan etwa zwischen einer realen, einer imaginären und einer symbolischen Mutter. Das Gleiche gilt für den Vater oder den [[Phallus]]. Auch lässt sich von einem „imaginären Realen“, einem „symbolischen Realen“, einem „realen Realen“ etc. sprechen. |

|||

* Der kleine Andere ist der andere, der nicht wirklich anders ist, sondern eine Reflexion und Projektion des Ich. Es ist gleichzeitig das Gegenstück und das Spiegelbild. Der kleine Andere ist also vollständig in die imaginäre Ordnung eingeschrieben. |

|||

[[Datei:BorromeanRings.svg|miniatur|135px|Borromäischer Knoten]] |

|||

* Der große Andere bezeichnet radikale Alterität, eine Andersheit, die die illusorische Andersartigkeit des Imaginären übersteigt, weil sie nicht durch Identifikation assimiliert werden kann. Lacan setzt diese radikale Veränderung mit Sprache und Gesetz gleich, und daher ist der große Andere in der Reihenfolge des Symbolischen eingeschrieben. In der Tat ist der große Andere das Symbol, sofern er für jedes Thema spezifisch ist. Der Andere ist also sowohl ein anderes Subjekt in seiner radikalen Alterität und unassimilierbaren Einzigartigkeit als auch die symbolische Ordnung, die die Beziehung zu diesem anderen Subjekt vermittelt. |

|||

Es ist die Mutter, die zuerst die Position des großen Anderen für das Kind einnimmt, sie ist es, die die primitiven Schreie des Kindes empfängt und sie rückwirkend als eine bestimmte Botschaft interpretiert. Daran schließt sich Lacans Reinterpretation des [[Ödipuskonflikt|Ödipus-Komplexes]] und sein Verhältnis zum Vater an.<ref>{{Literatur |Autor=Derek Hook |Titel=Absolute Other: Lacan's ‘Big Other’ as Adjunct to Critical Social Psychological Analysis? |Sammelwerk=Social and Personality Psychology Compass |Band=2 |Nummer=1 |Datum=2008 |ISSN=1751-9004 |DOI=10.1111/j.1751-9004.2007.00067.x |Seiten=51–73 |Online=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1751-9004.2007.00067.x |Abruf=2021-03-20}}</ref> |

|||

Die drei Strukturbestimmungen des Subjekts RSI sind in der Struktur eines [[Borromäischer Knoten|Borromäischen Knotens]] miteinander verbunden, das heißt: Jedes dieser „Register“ des Psychischen bedingt die anderen beiden, so dass die drei Begriffe eine unauflösbare Einheit bilden. Wird einer von ihnen aus dem Gesamtgeflecht herausgelöst, lösen sich auch die übrigen und das Geflecht verliert seine [[Kohärenz (Psychologie)|Kohärenz]]. Es ist unklar, ob Lacan diese Einheit als universal und unauflöslich betrachtet, oder ob diese Einheit nicht in der [[Psychose]] auf traumatische Weise aufgelöst ist, wie er in seinem späten ''Seminar XXIII. Le sinthome'' (1975–1976) angedeutet hat (vgl. Dylan Evans, ''Wörterbuch der Lacanschen Psychoanalyse'', S. 65). |

|||

==== Begehren ==== |

|||

In seinem späten Werk, ab 1974, setzt Lacan das Objekt klein a in die Mitte seines [[Borromäischer Knoten|Borromäischen Knotens]], also an jene Stelle des [[Psychismus|Psychischen]], an dem sich das Imaginäre, das Symbolische und das Reale überschneiden. (Evans: ''Wörterbuch der Lacanschen Psychoanalyse'', S. 206) |

|||

Lacans Begriff des Begehrens steht in Verbindung zu Hegels Begriff der Begierde. Freud verwendete den Begriff Wunsch und Lacans Begehren bezieht sich auf den unbewussten Wunsch des Subjekts. |

|||

Die Analyse besteht für Lacan darin, das Subjekt mit der Wahrheit seines Begehrens zu konfrontieren. |

|||

Lacan unterscheidet das Begehren vom Bedürfnis und von der demande. Bedürfnis ist ein biologischer Instinkt, bei dem das Subjekt vom Anderen abhängig ist, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen: Um die Hilfe des Anderen zu erhalten, muss "Bedürfnis" in "demande" artikuliert werden. Aber die Gegenwart des Anderen stellt nicht nur die Befriedigung des "Bedürfnisses" sicher, sondern repräsentiert auch die Liebe des Anderen. Folglich erhält die "demande" eine doppelte Funktion: Sie artikuliert einerseits "Bedürfnis" und wirkt andererseits als "demande nach Liebe". Selbst nachdem das in der Nachfrage artikulierte "Bedürfnis" befriedigt wurde, bleibt die "demande nach Liebe" unbefriedigt, da der Andere nicht die bedingungslose Liebe liefern kann, die das Subjekt sucht. Das Verlangen ist weder der Appetit auf Befriedigung noch das Verlangen nach Liebe, sondern der Unterschied, der sich aus der Subtraktion des ersten vom zweiten ergibt. [78] Das Verlangen ist ein Überschuss, ein Überbleibsel, das durch die Artikulation des Bedürfnisses in der demande erzeugt wird : "Das Verlangen nimmt an dem Rand Gestalt an, an dem die Nachfrage vom Bedürfnis getrennt wird." Im Gegensatz zum Bedürfnis, das befriedigt werden kann, kann das Begehren niemals befriedigt werden: Es ist konstant in seinem Druck und ewig. Das Erreichen des Begehrens besteht nicht darin, erfüllt zu werden, sondern darin, es als solches zu reproduzieren. Wie [[Slavoj Žižek]] es ausdrückt, "besteht die Existenzberechtigung des Begehrens nicht darin, sein Ziel zu verwirklichen, volle Befriedigung zu finden, sondern sich als Begehren zu reproduzieren." |

|||

Lacan unterscheidet dabei zwischen dem Begehren und den Trieben: Begehren ist eins und Triebe sind viele. Die Triebe sind die partiellen Manifestationen einer einzelnen Kraft, die als Begehrens bezeichnet wird. Lacans Konzept [[Objekt klein a|Objet klein a]] ist das Objekt des Begehrens, obwohl dieses Objekt nicht das ist, worauf das Begehren zielt, sondern die Ursache des Begehrens ist. Das Begehren ist keine Beziehung zu einem Objekt, sondern eine Beziehung zu einem Mangel. |

|||

==== Subjekt ==== |

|||

| ⚫ | Das Subjekt ist der Träger eines irreduziblen Mangels. Dieser Mangel beginnt mit der Geburt, die das Kind aus der Vollkommenheit seines embryonalen Daseins herauswirft, und verstärkt sich durch seine zweite große Trennung, die Trennung der [[Symbiose (Psychologie)|Symbiose]] mit der Mutter(brust). Auch von seinem Spiegelbild, dem es sich im Spiegelstadium gegenübersieht, ist es getrennt und entfremdet. Das Subjekt ist seitdem unvollständig, weshalb es stets danach begehrt, vollständig zu werden und seinen Mangel, seine Lücke im Subjekt durch Objekte aufzufüllen. Ein solches Objekt, genannt ''Objekt klein a'', fungiert als Antrieb und Auslöser der Handlungen des Subjekts und insofern als äußerer „Grund des Begehrens“. Aber der Mangel ist letztlich nicht aufhebbar, das Objekt bleibt unerreichbar und ist ein „immer schon verlorengegangenes“ Objekt, ein unerreichbares „Ding“. |

||

| ⚫ | Um diese Theorie des Mangels und des Begehrens herum errichtet Lacan den Teil seiner psychoanalytischen Theorie, der die klassischen psychoanalytischen Persönlichkeitsstrukturen integriert und aufnimmt, etwa die [[Neurose|neurotischen]] oder [[Psychose|psychotischen]] Persönlichkeitsstrukturen, die er als spezifische Weisen versteht, mit dem fundamentalen Mangel und dem Begehren umzugehen. Eine Form, den Mangel imaginär aufzufüllen, ist das [[Phantasma]]; es ist der Rahmen, das Szenario, in dem die Objekte klein a in Erscheinung treten. |

||

| ⚫ | Dem Begehren gegenüber steht das Genießen ([[Jouissance]]). Während das Begehren sein Objekt [[Metonymie|metonymisch]] wechselt und von der Entsagung des Begehrten lebt, gleicht das Genießen, die unmittelbare, ‚idiotische‘ sexuelle Befriedigung, eher einem zähen Schleim. Das Genießen ist zugleich eine bestimmte Weise des Subjekts, seine [[Triebtheorie|Triebökonomie]] und damit sein Dasein zu organisieren. So zeigt sich gerade im [[Symptom]] als eines zu interpretierenden [[Signifikant]]en immer auch ein Rest des Nicht-Interpretierbaren, wofür Lacan den Begriff [[Sinthom]] einführt. |

||

== Einfluss und Kritik == |

== Einfluss und Kritik == |

||

Version vom 20. März 2021, 19:37 Uhr

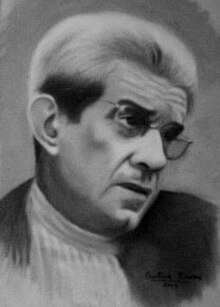

Jacques-Marie Émile Lacan, bekannt unter dem Namen Jacques Lacan (* 13. April 1901 in Paris; † 9. September 1981 ebenda), war ein französischer Psychiater und Psychoanalytiker, der durch eine Neuinterpretation der Schriften Sigmund Freuds internationale Bekanntheit erlangte. Er stellte seine Deutung unter den Titel einer „Rückkehr zu Freud“, wobei er das Ziel verfolgte, die Psychoanalyse dort weiterzuentwickeln, wo Freud seiner Meinung nach hinter den eigenen Erkenntnissen zurückblieb. Dabei griff er unter anderem auf Ansätze und Methoden des Strukturalismus und der Linguistik zurück, später auch auf graphische Modelle der Topologie und der Mengenlehre. Der innerhalb der Psychoanalyse umstrittene Theoretiker hat unter anderem auf den Poststrukturalismus prägenden Einfluss ausgeübt.

Während seiner akademischen Laufbahn war er vornehmlich mit den beiden Pariser Elitehochschulen École des hautes études en sciences sociales (EHESS) und École normale supérieure (ENS) verbunden und als Professor tätig.

Leben

Kindheit und Studienzeit

Jacques Lacan wurde am 13. April 1900 in eine Familie der gehobenen Bourgeoise geboren, die während der Phase des großen technischen und wirtschaftlichen Fortschritts der Belle Époque wirtschaftlich florierte.[1] Seine Mutter Émilie Baudry (1876-1948), war streng katholisch und sein Vater Alfred (1873-1960) war als Manager von Vinaigres Dessaux, einem Öl- und Seifenhersteller in Paris tätig. Sein Großvater Émile Lacan war Handelsvertreter. Das Dach der Pariser Wohnung wird mit den Großeltern geteilt, was schließlich zu einem Bruch zwischen Vater und Großvater führt.[2] Von den vier Kindern der Familie war Lacan das älteste: das nächste Kind, Raymond, wurde 1902 geboren, starb jedoch zwei Jahre später an Hepatitis, kurz nach der Geburt der Schwester Madeleine Marie Emmanuelle, 1903, gefolgt von seinem Bruder Marc Marie, geboren 1908, bekannt unter dem Namen François. Letzterer zog später als Benediktinermönch in ein Kloster ein.[3]

Jacques Lacan wurde am Collège Stanislas de Paris, einer katholischen Privatschule unterrichtet, wo er trotz einer kränklichen Statur und zahlreicher Abwesenheiten eine sehr erfolgreiche Schullaufbahn absolvierte. Außerdem las er neben der Schulzeit zahlreiche philosophische Werke. Besonders die Ethik von Spinoza hatte einen großen Einfluss auf den 14-jährigen Lacan.[4] Gegen Ende des Ersten Weltkriegs brach Lacan mit dem Katholizismus und den Ideen seiner Familie. Dem Philosophieunterricht folgte er mit großem Interesse. Sein Lehrer, Jean Baruzi, war Autor einer Dissertation über Johannes vom Kreuz. Lacan interessierte sich aber auch für Leibniz, Paulus von Tarsus und Angelus Silesius. Paulus wurde später eine wichtige Referenz für Lacans Reflexion über das Verhältnis von Begehren und Gesetz.[5]

1920 begann Lacan ein Studium der Humanmedizin, nachdem er wegen seiner geringen Körpergröße für den Militärdienst ausgemustert worden war. Zwischen 1927 und 1931 spezialisierte er sich an der medizinischen Fakultät der Universität von Paris auf Psychiatrie, unter der Leitung von Henri Claude am Sainte-Anne-Krankenhaus, und Gaëtan Gatian de Clérambault im Krankenhaus Henri-Rousselle.[6]

Als Student im Quartier Latin der zwanziger Jahre nahm er an der ersten Lesung von Ulysses von James Joyce in der Buchhandlung Shakespeare and Company teil. 1923 hörte er zum ersten Mal Zeit mal von Sigmund Freud und begann sich schnell für die Psychoanalyse zu interessieren.[5]

1930er

Lacan war an der surrealistischen Bewegung in Paris der 1930er Jahre beteiligt und war mit André Breton, Georges Bataille, Salvador Dalí und Pablo Picasso befreundet.[7] Eine Zeit lang war er Picassos persönlicher Therapeut.[8] Nach seinem zweiten Jahr im Sainte-Anne-Krankenhaus erhielt Lacan 1931 sein Diplôme de médecin légiste und wurde zugelassener forensischer Psychiater. Im folgenden Jahr stellt er seine Dissertation "Über die paranoische Psychose in ihren Beziehungen zur Persönlichkeit" fertig.[9] Die Veröffentlichung hatte wenig unmittelbare Auswirkungen auf die französische Psychoanalyse, stieß jedoch in Lacans Kreis surrealistischer Schriftsteller und Künstler auf große Anerkennung. In ihrem einzigen aufgezeichneten Fall direkter Kommunikation sandte Lacan eine Kopie seiner Dissertation an Sigmund Freud, welcher den Erhalt mit einer Postkarte bestätigte.[10]

Lacans Dissertation basierte auf Beobachtungen mehrerer psychotischer Patienten, wobei der Schwerpunkt auf einer Patientin lag, die er Aimée nannte. Die umfassende Rekonstruktion ihrer Familiengeschichte und ihrer sozialen Beziehungen, auf die er seine Analyse ihres paranoiden Geisteszustands stützte, zeigte seine Unzufriedenheit mit der traditionellen Psychiatrie und den wachsenden Einfluss Freuds auf seine Gedanken. Ebenfalls 1932 veröffentlichte Lacan eine Übersetzung von Freuds Text von 1922 "Über einige neurotische Kräfte bei Eifersucht, Paranoia und Homosexualität" in der Revue française de psychanalyse. Im Herbst 1932 begann Lacan seine Lehranalyse bei Rudolph Loewenstein, die bis 1938 dauern sollte.[11]

1934 wurde Lacan Kandidat der Société psychanalytique de Paris (SPP). Er begann seine private psychoanalytische Praxis 1936, während er noch Patienten im Sainte-Anne-Krankenhaus sah. Er präsentierte im selben Jahr seinen ersten Analysebericht auf dem Kongress der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung (IPA) in Marienbad über das Spiegelstadium. Der Kongressvorsitzende Ernest Jones beendete den Vortrag vor dessen Abschluss, da er nicht bereit war, Lacans angegebene Präsentationszeit zu verlängern. Lacan verließ daraufhin den Kongress, um den Olympischen Spielen in Berlin beizuwohnen. Es bleibt keine Kopie des ursprünglichen Vortrags übrig, da Lacan beschlossen hatte, seinen Text nicht zur Veröffentlichung im Konferenzbericht einzureichen.[12]

Lacan heiratete Marie-Louise Blondin im Januar 1934 und im Januar 1937 hatten sie das erste ihrer drei Kinder, eine Tochter namens Caroline. Ein Sohn, Thibaut, wurde im August 1939 geboren und eine Tochter, Sybille, im November 1940.[13]

Lacans Teilnahme an Alexandre Kojèves Vorlesungen über Hegel, die zwischen 1933 und 1939 gehalten wurden und sich auf die Phänomenologie des Geistes und insbesondere die Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft konzentrierten, war prägend für seine spätere Arbeit, zunächst in seiner Formulierung der Theorie des Spiegelstadiums und später seiner Theorie des Begehrens.[9]

1940er

Die SPP wurde aufgrund der Besetzung Frankreichs durch Nazideutschland im Jahr 1940 aufgelöst. Lacan wurde zum Militärdienst einberufen, den er in Dienstzeiten im Militärkrankenhaus Val-de-Grâce in Paris absolvierte, während er gleichzeitig seine private psychoanalytische Praxis fortsetzte.[14] 1942 bezog er eine Wohnung in der 5 Rue de Lille, die er bis zu seinem Tod bewohnte. Während des Krieges veröffentlichte er keine Werke und wandte sich stattdessen dem Chinesisch-Studium zu, welches er mit einem Abschluss an der École spéciale des langues orientales beendete.[15]

Sylvia Bataille, die entfremdete Frau seines Freundes Georges Bataille, wurde Lacans Geliebte und 1953 seine zweite Frau. Während des Krieges wurde ihre Beziehung durch die drohende Deportation der jüdischen Sylvia erschwert, da sie in den unbesetzten Gebieten leben musste. Lacan intervenierte persönlich bei den Behörden, um Papiere über ihre familiäre Herkunft zu erhalten, die er dann eigenhändig zerstörte. 1941 hatten sie ein Kind, Judith. Sylvia behielt den Namen Bataille, weil Lacan die Ankündigung seiner geplanten Trennung und Scheidung bis nach dem Krieg verschieben wollte.[14]

Nach dem Krieg nahm die SPP ihre Treffen wieder auf. 1945 besuchte Lacan England für eine fünfwöchige Studienreise, wo er die britischen Analysten Ernest Jones, Wilfred Bion und John Rickman traf. Bions analytische Arbeit mit Gruppen beeinflusste Lacan und trug zu seiner eigenen späteren Betonung von Studiengruppen als Struktur bei, innerhalb derer die theoretische Arbeit in der Psychoanalyse vorangetrieben werden konnte. Er veröffentlichte einen Bericht über seinen Besuch als Die britische Psychiatrie und der Krieg.[16]

1949 präsentierte Lacan auf dem sechzehnten IPA-Kongress in Zürich ein neues Paper über das Spiegelstadium: Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion, wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint.[17]

1950er

Mit dem Kauf eines Landhauses in Guitrancourt 1951 schuf Lacan die Basis für Wochenend-Retreats für Arbeit, Freizeit - einschließlich extravaganter gesellschaftlicher Anlässe - und für die Unterbringung seiner riesigen Bibliothek. Zu seiner Kunstsammlung gehörte Courbets Der Ursprung der Welt, die er in seinem Arbeitszimmer durch eine abnehmbare Holzwand verborgen hatte, auf der eine abstrakte Darstellung von Courbet durch den Künstler André Masson dargestellt war.[18] Das Bild befindet sich seit 1995 im Eigentum des Staates Frankreich.

1951 begann Lacan in Paris ein privates wöchentliches Seminar abzuhalten, in dem er das eröffnete, was er die "Rückkehr zu Freud" bezeichnete, dessen Lehren durch eine Lektüre von Ferdinand de Saussures Linguistik und Claude Levi-Strauss' strukturalistischer Anthropologie neu artikuliert werden sollte. Lacans 27-jahre währendes Seminar wurde erstmals 1953 öffentlich zugänglich und hatte großen Einfluss auf das Pariser Kulturleben, sowie auf die psychoanalytische Theorie und klinische Praxis.[19]

Im Januar 1953 wurde Lacan zum Präsidenten der SPP gewählt. Als auf einer Sitzung im folgenden Juni ein formeller Antrag gegen ihn gestellt wurde, in dem er kritisierte, dass er die standardmäßige analytische Sitzung für eine Klinik mit variabler Länge aufgegeben hatte, trat er sofort von seiner Präsidentschaft zurück. Er und eine Reihe von Kollegen traten daraufhin aus der SPP aus, um die Société Française de Psychanalyse (SFP) zu gründen. Eine Folge davon war, dass der neuen Gruppe die Mitgliedschaft in der IPA aberkannt wurde.[20]

Ermutigt durch die Rezeption von "Die Rückkehr zu Freud" und seines Aufsatzes "Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der. Psychoanalyse " begann Lacan, Freuds Werke in Bezug auf zeitgenössische Philosophie, Linguistik, Ethnologie, Biologie und Topologie erneut zu lesen.[21] Von 1953 bis 1964 hielt er im Sainte-Anne-Krankenhaus seine Seminare ab und präsentierte Fallbeispiele von Patienten. Während dieser Zeit schrieb er die Texte, die in der 1966 erstmals veröffentlichten Sammlung Écrits versammelt sind.[20]

In seinem siebten Seminar Die Ethik der Psychoanalyse (1959–60), definierte Lacan die ethischen Grundlagen der Psychoanalyse und stellte seine "Ethik für unsere Zeit" vor- eine, die sich nach Freuds Worten als gleichbedeutend mit der Tragödie des modernen Menschen und dem "Unbehagen der Zivilisation" erweisen würde. Die Wurzel der Ethik ist das Begehren. Das Versprechen der Analyse ist schlicht: Es ist der Eintritt des Subjekts in das Begehren. "Ich muss an den Ort kommen, an dem Es war", wobei der Analysand in seiner absoluten Nacktheit die Wahrheit seines Begehrens entdeckt.[22] Das Ende der Psychoanalyse beinhaltet somit die Klarstellung des eigenen Begehrens. Dieser Text bildete die Grundlage für Lacans Arbeit der folgenden Jahre. Er stellt dabei 3 Forderungen heraus:[23]

- Die Psychoanalyse muss einen wissenschaftlichen Status entwickeln.

- Die freudschen Ideen haben die Begriffe des Subjekts, des Wissens und des Begehrens radikal verändert.

- Das analytische Feld ist der einzige Ort, von dem aus es möglich ist, die Unzulänglichkeiten von Wissenschaft und Philosophie in Frage zu stellen.

1960er

Ab 1962 fanden komplexe Verhandlungen statt, um den Status des SFP innerhalb der IPA zu bestimmen. Lacans Praxis mit ihren kontroversen Sitzungen mit variabler Länge und seine kritische Haltung gegenüber der psychoanalytischen Orthodoxie führten im August 1963 dazu, dass die IPA die Aufnahmebedingung festlegte, dass Lacan von der Liste der SFP-Lehrananytiker zu streichen sei.[24] Mit der Entscheidung der SFP, dieser Bedingung im November 1963 nachzukommen, wurde Lacan effektiv das Recht entzogen, Lehranalysen durchzuführen. Er war daher gezwungen, eine eigene Institution zu gründen, um den vielen Kandidaten gerecht zu werden, die ihre Analysen mit ihm fortsetzen wollten. Dies tat er am 21. Juni 1964 mit der Gründung der École Freudienne de Paris (EFP), wobei er viele Analytiker der SFP gewinnen konnte: darunter Maud und Octave Mannoni, Serge Leclaire und Jean Clavreul.[25]

Mit der Unterstützung von Claude Lévi-Strauss und Louis Althusser wurde Lacan zum Dozenten an der École Pratique des Hautes Études ernannt. Er begann mit einem Seminar über Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse im Januar 1964 im Dussane-Raum der École Normale Supérieure. Lacan begann, einem Publikum von Kollegen, die sich ihm von der SFP angeschlossen hatten, seinen eigenen Ansatz zur Psychoanalyse vorzustellen.[26] Seine Vorlesungen zogen auch viele Studenten der École Normale an. Er teilte die École Freudienne de Paris in drei Abschnitte ein: die Sektion der reinen Psychoanalyse (Ausbildung und Ausarbeitung der Theorie, an der Mitglieder teilnehmen können, die analysiert wurden, aber keine Analytiker wurden); die Sektion für angewandte Psychoanalyse ; und die Sektion zur Bestandsaufnahme des Freudschen Feldes, d.h. in Bezug auf die Kritik der psychoanalytischen Literatur und die Analyse der theoretischen Beziehungen zu verwandten oder angegliederten Wissenschaften. 1967 erfand er das Verfahren des Pass, zur Aufnahme von neuen Analytikern, das nach der Abstimmung durch die Mitglieder des EFP im folgenden Jahr in die Satzung aufgenommen wurde.[27]

1966 wurden Lacans gesammelte Schriften, die Écrits, veröffentlicht, die mit einem Begriffsverzeichnis von Jacques-Alain Miller zusammengestellt wurden. Die Écrits wurden von Verlag Éditions du Seuil verlegt und trugen viel dazu bei, Lacans Ruf einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Der Erfolg der Veröffentlichung führte 1969 zu einer anschließenden zweibändigen Ausgabe.

In den 1960er Jahren wurde Lacan zumindest in der Öffentlichkeit mit der radikalen Linken in Frankreich in Verbindung gebracht. Ein Institut für Psychoanalyse wurde nach den Revolten der 68er an der Universität Paris VIII eingerichtet. Lacans eindeutige Kommentare von 1971 zu revolutionären Idealen in der Politik ziehen jedoch eine scharfe Grenze zwischen den Handlungen der 68er und seiner eigenen Position. Lacan sah in ihnen Hysteriker, die sich nach einem neuen Herrn sehnten- und den würden sie auch bekommen.[28]

1969 verlegte Lacan sein öffentliches Seminar an die Rechtsfakultät der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, wo er bis zur Auflösung seiner Schule 1980 weiter über analytischen Theorie und Praxis sprach.[29]

Letzte Jahre

Während des letzten Jahrzehnts seines Lebens setzte Lacan sein Seminar fort. In dieser Zeit entwickelte er seine Konzepte des männlichen und weiblichen Genießens und betonte verstärkt das Konzept des Realen als einem Punkt des Unmöglichen in der Symbolischen Ordnung. Lacan stützte sich weiterhin stark auf unterschiedliche Disziplinen wie Topologie und Linguistik und arbeitete eng mit François Cheng zur klassischen chinesischen Literatur sowie mit Jacques Aubert zum Leben und Werk von James Joyce.[30] Der wachsende Erfolg der Écrits, die ins Deutsche und Englische übersetzt wurden, führten zu Vorträgen in Italien, Japan und den USA. Er hielt 1975 Vorträge in Yale, Columbia und am MIT.[31]

Lacans schlechte Gesundheit machte es ihm schwer, die Anforderungen der einjährigen Seminare zu erfüllen, die er seit den fünfziger Jahren abgehalten hatte, aber sein Unterricht dauerte bis ins erste Jahr der achtziger Jahre. Nach der Auflösung seiner Schule, der EFP, reiste Lacan im Januar 1980 nach Caracas, um am 12. Juli das Instituts des Freudschen Felds zu gründen.[32]

Die Eröffnung des Kongress in Caracas sollte Lacans letzte öffentliche Ansprache sein. Seine letzten Texte aus dem Frühjahr 1981 sind kurze institutionelle Dokumente zum neu gegründeten Instituts des Freudschen Felds.[33]

Lacan starb am 9. September 1981 an Nierenversagen.[34]

Werk

Rückkehr zu Freud

Lacan setzte sich in seinem Werk für eine Rückkehr zu Freud ein.[35] Damit ist eine vertiefte Beschäftigung mit den Texten und Denken von Sigmund Freud gemeint. Besonders die gängigen psychoanalytischen Theorien seiner Zeit kritisierte Lacan scharf, etwa die Ich-Psychologie, die Objektbeziehungstheorie und die Schule von Melanie Klein. Lacan warf ihnen vor, das Freudsche Erbe verraten zu haben und daher den eigentlichen Status des psychoanalytischen Diskurses zu verkennen.[36]

In seinen Deutschen Notizen zur Vorbereitung auf die Vorlesung über die Freudsche Sache (1955) argumentiert Lacan, dass die Rückkehr "darin besteht, das Lesen von Freud wieder aufzunehmen und alles zu überarbeiten, was eine sehr kurzsichtige Interpretation bisher nicht erfasst, beiseite gelegt oder vergessen hat." Außerdem spricht er von der "Notwendigkeit einer Rückkehr zur ursprünglichen Praxis der Psychoanalyse, aber in dem Sinne, dass die Rückkehr gleichzeitig eine Erneuerung ausgehend von der Grundlage bedeutet.“ Er schlägt vor, dass die ursprüngliche psychoanalytische Praxis „mit ihrer eigenen Tiefe eine gewisse Naivität“ kombiniert, aber die heutige Technik sich dem Gegenteil davon zugewendet hätte. Aus diesem Grund besteht Lacan darauf, psychoanalytische Technik "als eine Technik wieder aufzunehmen, die besonders in ihrem Wesen und ihrer Grundlage erfasst und erfahren wurde".[37]

Drei Register (plus eins)

Die drei Register sind Lacans Versuch die Struktur der Subjektivität zu ordnen. Dabei unterscheidet er die Trias des Imaginären, Symbolischen und Realen (RSI). Lacan beschäftigte sich dabei auch mit mathematischer Topologie und versuchte, die Register im Rahmen von Boromäischen Knoten zu beschreiben.

Das Imaginäre

Das Imaginäre ist das Feld der Bilder und der Vorstellungskraft.[38] Die Hauptillusionen dieser Ordnung sind Synthese, Autonomie, Dualität und Ähnlichkeit. Lacan ist überzeugt, dass die im Spiegelstadium zwischen dem Ich und dem reflektierten Bild entstandene Beziehung bedeutet, dass das Ich und die imaginäre Ordnung selbst Orte radikaler Entfremdung sind: "Entfremdung ist konstitutiv für die imaginäre Ordnung."Diese Beziehung ist außerdem narzisstisch.

In seinem Seminar XI- Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse (1963-1964) argumentiert Lacan, dass die symbolische Ordnung das Gesichtsfeld des Imaginären strukturiert, was bedeutet, dass es sich um eine sprachliche Dimension handelt.[39] Wenn der Signifikant das Fundament des Symbolischen ist, sind das Signifikat und die Signifikanz Teil der imaginären Ordnung. Sprache hat symbolische und imaginäre Konnotationen - in ihrem imaginären Aspekt ist Sprache die "Wand der Sprache", die den Diskurs des Anderen umkehrt und verzerrt. Andererseits wurzelt das Imaginäre in der Beziehung des Subjekts zu seinem eigenen Körper (dem Bild des Körpers). Im Fetischismus: dem Symbolischen, dem Imaginären und dem Realen argumentiert Lacan, dass das Imaginäre auf der sexuellen Ebene als sexuelle Darstellung und Balzliebe erscheint.

Soweit die Identifikation mit dem Analytiker das Ziel der Analyse ist, beschuldigte Lacan große psychoanalytische Schulen, die Praxis der Psychoanalyse auf die imaginäre Ordnung zu reduzieren. Stattdessen schlägt Lacan die Verwendung des Symbolischen vor, um die Fixierungen des Imaginären zu beseitigen - der Analytiker wandelt die Bilder in Worte um. "Die Verwendung des Symbolischen", argumentierte er, "ist der einzige Weg für den analytischen Prozess, die Ebene der Identifizierung zu überschreiten."[40]

Das Symbolische

In seinem Seminar IV- Die Objektbeziehung (1956-57) argumentiert Lacan, dass die Begriffe "Recht" und "Struktur" ohne Sprache undenkbar sind - daher ist das Symbolische die Dimension des Sprechens mittels Signifikanten. Diese Aussage ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Sprache, da die Sprache auch das Imaginäre und das Reale umfasst. Die Dimension, die der Sprache im Symbolischen eigen ist, ist die des Signifikanten - das heißt, eine Dimension, in der Elemente keine positive Existenz haben, sondern die sich aufgrund ihrer gegenseitigen Differenzen konstituieren.[41]

In der Gesellschaft gilt das Gesetz des Symbolischen, d. h. das Gesetz der Sprache, der sozialen Normen und des ökonomischen Tauschs (vgl. auch Reziprozität). Das Symbolische ist in diesem Sinne gleichzusetzen mit der Ordnung der Sprache, des Diskurses, der staatlichen Herrschaft und der Ökonomie sowie dem „Gesetz des Vaters“ (Name-des-Vaters). Sie bilden gleichermaßen eine symbolische Herrschaftsordnung, die das Subjekt unterwirft (sub-jectum = Unterworfenes) und strukturiert.

Das Symbolische ist außerdem das Feld radikaler Alterität- das heißt das Feld des großen Anderen; das Unbewusste ist der Diskurs dieses Anderen. Es ist der Bereich des Gesetzes, der das Begehren im Ödipuskomplex regelt. Das Symbolische ist die Domäne der Kultur. Die psychoanalytische Arbeit konzentriert sich auf die Sprache, d.h. das Symbolische. Der Analytiker kann Änderungen in der subjektiven Position des Analysanden erzeugen. Diese Änderungen erzeugen allerdings auch imaginäre Effekte, da das Imaginäre durch das Symbolische strukturiert ist.

Das Reale

Lacans Konzept des Realen geht auf das Jahr 1936 und seine Doktorarbeit über Psychose zurück.[42] Es war ein Begriff, der zu dieser Zeit beliebt war, insbesondere bei Émile Meyerson, die ihn als "ein ontologisches Absolut, ein wahres Ding an sich" bezeichnete. Lacan kehrte 1953 zum Thema des Realen zurück und entwickelte es bis zu seinem Tod weiter. Das Reale ist für Lacan nicht gleichbedeutend mit der Realität. Das Reale ist nicht nur dem Imaginären entgegengesetzt, sondern auch außerhalb des Symbolischen. Im Gegensatz zu letzterem, das sich aus Gegensätzen (dh Anwesenheit / Abwesenheit) zusammensetzt, "gibt es keine Abwesenheit im Realen".[43]

Während die symbolische Opposition "Anwesenheit / Abwesenheit" die Möglichkeit impliziert, dass etwas in der Realität fehlt ist das Reale ist immer an seinem Platz. [69] Wenn das Symbolische eine Menge differenzierter Elemente (Signifikanten) ist, ist das Reale an sich undifferenziert - es trägt keinen Spalt. Das Symbolische führt "einen Schnitt in das Reale" in den Bedeutungsprozess ein: "Es ist die Welt der Wörter, die die Welt der Dinge erschafft - Dinge, die ursprünglich im" Hier und Jetzt "des Alls im Entstehungsprozess verwirrt waren. "[71] Das Reale ist das, was außerhalb der Sprache liegt und der Symbolisierung absolut widersteht. In Seminar XI- Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse (1963-1964) definiert Lacan das Reale als "das Unmögliche", weil es unmöglich vorstellbar, unmöglich in das Symbolische zu integrieren und unmöglich zu erreichen ist. Es ist dieser Widerstand gegen die Symbolisierung, der dem Real seine traumatische Qualität verleiht. Schließlich ist das Reale das Objekt der Angst, sofern es keine mögliche Vermittlung gibt und das wesentliche Objekt, das kein Objekt mehr ist, sondern dieses Etwas, mit dem alle Wörter aufhören und alle Kategorien versagen, das Objekt der Angst par Exzellenz.[42]

Sinthom

Der Begriff Sinthom wurde von Jacques Lacan in seinem Seminar XXIII- Das Sinthom (1975–76) eingeführt.[44] Nach Lacan ist sinthome die lateinische Art, den griechischen Ursprung des französischen Wortes symptôme zu buchstabieren, was Symptom bedeutet. Das Seminar ist eine fortlaufende Ausarbeitung seiner Topologie, die den Fokus des vorherigen Seminars (RSI) von der Trias Imaginäres-Symbolisches und Reales und die Erforschung des Sinthoms erweitert. Das Sinthom bezeichnet dabei ein viertes Register, welches den anderen 3 Registern Struktur und Halt verleiht und damit die Konsistenz des Subjekts garantiert. Lacan untersuchte dies an den Schriften von James Joyce.[45]

Grundbegriffe

Spiegelstadium

Lacans erster offizieller Beitrag zur Psychoanalyse war das Spiegelstadium, das er als Bildner der Ich-Funktion beschrieb.[46] In den frühen 1950er Jahren betrachtete er das Spiegelstadium sowohl als einen historischen Moment im Leben des Kindes und ebenso einen Teil der permanenten Struktur der Subjektivität des Menschen. In "der imaginären Ordnung" fängt das eigene Bild des Körpers das Subjekt dauerhaft ein und fesselt es. Lacan erklärt: "Das Spiegelstadium ist ein Phänomen, dem ich einen doppelten Wert zuordne. Erstens hat sie einen historischen Wert, da sie einen entscheidenden Wendepunkt in der geistigen Entwicklung des Kindes darstellt. Zweitens ist sie typisch eine wesentliche libidinöse Beziehung zum Körperbild".[17]

Als Lacan diesen Begriff weiterentwickelte, fiel die Betonung weniger auf seinen historischen, als vielmehr auf seinen strukturellen Wert. In seinem Seminar IV- Die Objektbeziehung (1956-57) stellt Lacan fest, dass "das Spiegelstadium weit entfernt von einem bloßen Phänomen ist, das bei der Entwicklung des Kindes auftritt. Sie veranschaulicht die Konfliktnatur der doppelten Beziehung zwischen Mutter und Kind."[47]

Das Spiegelstadium beschreibt die Bildung des Ichs über den Prozess der Objektivierung, wobei das Ich das Ergebnis eines Konflikts zwischen der wahrgenommenen visuellen Erscheinung und der emotionalen Erfahrung ist. Diese Identifikation nannte Lacan Entfremdung und ist konstitutiv für das imaginäre Register.[38] Mit sechs Monaten fehlt dem Baby immer noch die körperliche Koordination. Das Kind kann sich im Spiegel erkennen, bevor es die Kontrolle über seine Körperbewegungen erlangt. Das Kind sieht sein Bild als Ganzes und die Synthese dieses Bildes erzeugt einen Kontrast zu der mangelnden Koordination des Körpers, der als fragmentierter Körper wahrgenommen wird. Das Kind erlebt diesen Kontrast zunächst als Rivalität mit seinem Bild, weil die Ganzheit des Bildes das Kind mit Fragmentierung bedroht - so führt das Spiegelstadium zu einer aggressiven Spannung zwischen Subjekt und Bild. Um diese aggressive Spannung zu lösen, identifiziert sich das Kind mit dem Bild: Diese primäre Identifikation mit ihrem Gegenstück bildet das Ich.[17] Lacan versteht diesen Moment der Identifikation als einen Moment des Jubels, da er zu einem imaginären Gefühl der Meisterschaft führt; Wenn das Kind jedoch sein eigenes prekäres Gefühl der Meisterschaft mit der Allmacht der Mutter vergleicht, kann eine depressive Reaktion mit dem Jubel einhergehen.[46]

Lacan nennt das Spiegelbild "orthopädisch", da es das Kind dazu bringt, die Überwindung seiner "wirklich spezifischen Frühgeburt" vorwegzunehmen. Die Vision des Körpers als integriert und enthalten, im Gegensatz zu der tatsächlichen Erfahrung des Kindes mit motorischer Unfähigkeit und dem Gefühl seines Körpers als fragmentiert, induziert eine Bewegung von "Unzulänglichkeit zu Antizipation".[48] Mit anderen Worten, das Bild im Spiegel unterstützt wie eine Krücke den Prozess der Bildung eines integrierten Selbstgefühls.

Andere/andere

Freud verwandte den Begriff der Andere für die andere Person, oder das Andere für die Andersheit als solche. Lacan hingegen verwendet den Begriff der Andere, in Anlehnung an seinen Lehrer Kojève auf eine hegelianische Weise.

Lacan unterscheidet dabei den großen Anderen (A) und den kleinen Anderen (a).

Zu Beginn seiner Lehre unterscheidet Lacan die Terme folgendermaßen:[49]

- Der kleine Andere ist der andere, der nicht wirklich anders ist, sondern eine Reflexion und Projektion des Ich. Es ist gleichzeitig das Gegenstück und das Spiegelbild. Der kleine Andere ist also vollständig in die imaginäre Ordnung eingeschrieben.

- Der große Andere bezeichnet radikale Alterität, eine Andersheit, die die illusorische Andersartigkeit des Imaginären übersteigt, weil sie nicht durch Identifikation assimiliert werden kann. Lacan setzt diese radikale Veränderung mit Sprache und Gesetz gleich, und daher ist der große Andere in der Reihenfolge des Symbolischen eingeschrieben. In der Tat ist der große Andere das Symbol, sofern er für jedes Thema spezifisch ist. Der Andere ist also sowohl ein anderes Subjekt in seiner radikalen Alterität und unassimilierbaren Einzigartigkeit als auch die symbolische Ordnung, die die Beziehung zu diesem anderen Subjekt vermittelt.

Es ist die Mutter, die zuerst die Position des großen Anderen für das Kind einnimmt, sie ist es, die die primitiven Schreie des Kindes empfängt und sie rückwirkend als eine bestimmte Botschaft interpretiert. Daran schließt sich Lacans Reinterpretation des Ödipus-Komplexes und sein Verhältnis zum Vater an.[50]

Begehren

Lacans Begriff des Begehrens steht in Verbindung zu Hegels Begriff der Begierde. Freud verwendete den Begriff Wunsch und Lacans Begehren bezieht sich auf den unbewussten Wunsch des Subjekts.

Die Analyse besteht für Lacan darin, das Subjekt mit der Wahrheit seines Begehrens zu konfrontieren.

Lacan unterscheidet das Begehren vom Bedürfnis und von der demande. Bedürfnis ist ein biologischer Instinkt, bei dem das Subjekt vom Anderen abhängig ist, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen: Um die Hilfe des Anderen zu erhalten, muss "Bedürfnis" in "demande" artikuliert werden. Aber die Gegenwart des Anderen stellt nicht nur die Befriedigung des "Bedürfnisses" sicher, sondern repräsentiert auch die Liebe des Anderen. Folglich erhält die "demande" eine doppelte Funktion: Sie artikuliert einerseits "Bedürfnis" und wirkt andererseits als "demande nach Liebe". Selbst nachdem das in der Nachfrage artikulierte "Bedürfnis" befriedigt wurde, bleibt die "demande nach Liebe" unbefriedigt, da der Andere nicht die bedingungslose Liebe liefern kann, die das Subjekt sucht. Das Verlangen ist weder der Appetit auf Befriedigung noch das Verlangen nach Liebe, sondern der Unterschied, der sich aus der Subtraktion des ersten vom zweiten ergibt. [78] Das Verlangen ist ein Überschuss, ein Überbleibsel, das durch die Artikulation des Bedürfnisses in der demande erzeugt wird : "Das Verlangen nimmt an dem Rand Gestalt an, an dem die Nachfrage vom Bedürfnis getrennt wird." Im Gegensatz zum Bedürfnis, das befriedigt werden kann, kann das Begehren niemals befriedigt werden: Es ist konstant in seinem Druck und ewig. Das Erreichen des Begehrens besteht nicht darin, erfüllt zu werden, sondern darin, es als solches zu reproduzieren. Wie Slavoj Žižek es ausdrückt, "besteht die Existenzberechtigung des Begehrens nicht darin, sein Ziel zu verwirklichen, volle Befriedigung zu finden, sondern sich als Begehren zu reproduzieren."

Lacan unterscheidet dabei zwischen dem Begehren und den Trieben: Begehren ist eins und Triebe sind viele. Die Triebe sind die partiellen Manifestationen einer einzelnen Kraft, die als Begehrens bezeichnet wird. Lacans Konzept Objet klein a ist das Objekt des Begehrens, obwohl dieses Objekt nicht das ist, worauf das Begehren zielt, sondern die Ursache des Begehrens ist. Das Begehren ist keine Beziehung zu einem Objekt, sondern eine Beziehung zu einem Mangel.

Subjekt

Das Subjekt ist der Träger eines irreduziblen Mangels. Dieser Mangel beginnt mit der Geburt, die das Kind aus der Vollkommenheit seines embryonalen Daseins herauswirft, und verstärkt sich durch seine zweite große Trennung, die Trennung der Symbiose mit der Mutter(brust). Auch von seinem Spiegelbild, dem es sich im Spiegelstadium gegenübersieht, ist es getrennt und entfremdet. Das Subjekt ist seitdem unvollständig, weshalb es stets danach begehrt, vollständig zu werden und seinen Mangel, seine Lücke im Subjekt durch Objekte aufzufüllen. Ein solches Objekt, genannt Objekt klein a, fungiert als Antrieb und Auslöser der Handlungen des Subjekts und insofern als äußerer „Grund des Begehrens“. Aber der Mangel ist letztlich nicht aufhebbar, das Objekt bleibt unerreichbar und ist ein „immer schon verlorengegangenes“ Objekt, ein unerreichbares „Ding“.

Um diese Theorie des Mangels und des Begehrens herum errichtet Lacan den Teil seiner psychoanalytischen Theorie, der die klassischen psychoanalytischen Persönlichkeitsstrukturen integriert und aufnimmt, etwa die neurotischen oder psychotischen Persönlichkeitsstrukturen, die er als spezifische Weisen versteht, mit dem fundamentalen Mangel und dem Begehren umzugehen. Eine Form, den Mangel imaginär aufzufüllen, ist das Phantasma; es ist der Rahmen, das Szenario, in dem die Objekte klein a in Erscheinung treten.

Dem Begehren gegenüber steht das Genießen (Jouissance). Während das Begehren sein Objekt metonymisch wechselt und von der Entsagung des Begehrten lebt, gleicht das Genießen, die unmittelbare, ‚idiotische‘ sexuelle Befriedigung, eher einem zähen Schleim. Das Genießen ist zugleich eine bestimmte Weise des Subjekts, seine Triebökonomie und damit sein Dasein zu organisieren. So zeigt sich gerade im Symptom als eines zu interpretierenden Signifikanten immer auch ein Rest des Nicht-Interpretierbaren, wofür Lacan den Begriff Sinthom einführt.

Einfluss und Kritik

Lacans Werk war insbesondere für die Geisteswissenschaften in Frankreich außerordentlich einflussreich, vergleichbar etwa mit dem Einfluss Freuds in Deutschland. Eine breitere Rezeption in Deutschland setzte erst seit den 1990er Jahren ein. Im Umfeld der traditionellen Psychoanalyse, insbesondere in Deutschland, ist Lacans Modifizierung Freuds umstritten.

Einfluss übte Lacan insbesondere auf den französischen Poststrukturalismus aus, dem er oft zugerechnet wird. Auch die Literaturwissenschaft beeinflusste er, insbesondere durch seine berühmt gewordene Analyse von Edgar Allan Poes Geschichte Der entwendete Brief (Schriften I, S. 7–60). Poes Geschichte war auch Gegenstand eines umfangreichen Briefwechsels zwischen Lacan und Jacques Derrida.

Der marxistische Philosoph Louis Althusser gründete seine, im Essay Ideologie und ideologische Staatsapparate entworfene, einflussreiche Theorie der ideologischen „Anrufung“ („Interpellation“) auf Lacans Konzeption des großen Anderen. Darüber hinaus finden sich an vielen anderen Stellen bei Althusser Bezugnahmen auf Lacan. Tatsächlich weist seine strukturalistische Neubewertung von Marx große Ähnlichkeiten zu Lacans Projekt einer Rückkehr zu Freud auf, wie er auch mitunter selbst betont hat.[51]

Unter anderem über den Umweg Althussers übte Lacan damit auch Einfluss auf Michel Foucault aus – obgleich eher indirekt, indem Foucault trotz mancher Gemeinsamkeiten sein eigenes Konzept der Macht gerade als „frontale Kampfansage“[52] gegen die psychoanalytische Konzeption des Gesetzes entworfen hat.

Der Philosoph Slavoj Žižek überträgt die Lacansche Psychoanalyse sowohl auf die europäische Philosophiegeschichte (vgl. Die Tücke des Subjekts, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2001) als auch auf die Populärkultur, insbesondere Literatur und Kino (Matrix, Hitchcock, Science-Fiction etc.).

Julia Kristeva, eine Schülerin Lacans, erweitert die psychoanalytische Theorie auch mit Aspekten des historischen Materialismus. Dabei kritisiert sie unter anderem, dass Sprache bei Lacan als etwas Überhistorisches erscheine.

Die feministische Psychoanalytikerin Luce Irigaray hat in ihrem 1974 erschienenen Werk Speculum – Spiegel des anderen Geschlechts versucht, auf der Grundlage einer kritischen Neubewertung von Freud und Lacan einen weiblichen Diskurs und eine weibliche Identität zu erarbeiten und damit eine zentrale Lücke des aus ihrer Sicht männlich dominierten psychoanalytischen Diskurses zu schließen – eine Lücke, die besonders in Lacans umstrittenem Satz zum Ausdruck kommt: „La femme n'existe pas.“ (Seminar XVIII, 1970–1971)

Gilles Deleuze und Félix Guattari betonen in ihrem Buch Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie I die gesellschaftliche Ausrichtung der Wunschproduktion. Das Buch versteht sich als Kritik an Jacques Lacan und der Psychoanalyse.

Camille Paglia bezeichnete 1991 die postmoderne Philosophie in einer spektakulären Vorlesung am MIT als „French Rot“ („französischen Quatsch“) und machte insbesondere den Erfolg Lacans für die Krise der amerikanischen Universitäten wie auch für die Lebensfremdheit ihrer Absolventen verantwortlich.[53]

Der Physiker Alan Sokal warf Lacan vor, mathematische Begriffe willkürlich und nicht in ihrer jeweiligen physikalischen oder mathematischen Bedeutung zu verwenden.[54] Als Motiv vermutete der Kritiker der Postmoderne das „Zurschaustellen von Halbbildung“ und das rhetorische „Aufpolieren sinnloser Sätze“. Lacans Texte ließen sich als säkularer Mystizismus beschreiben: „Mystizismus, da der Diskurs geistig etwas bewirken möchte, was nicht ausschließlich ästhetischer Natur ist, aber dennoch nicht die Vernunft anspricht; säkular, da die kulturellen Bezüge […] mit den überlieferten Religionen nichts zu tun haben und den modernen Leser ansprechen sollen.“[55] Jedoch muss Sokal zugeben, dass er keine Expertise auf dem Gebiet der Psychoanalyse hat.[54] Insofern könne er nicht beurteilen, inwiefern Lacans Anwendung dieser mathematischen Terme auf seinem Gebiet gerechtfertigt sei.[54]

Der Psychoanalytiker, Mathematiker und Arzt Antonello Sciacchitano hat in seinen Werken gezeigt, dass Lacan nur über beschränkte mathematische Kenntnisse verfügte und sie eher in einem metaphorisch-illustrativen als in einem wissenschaftlich-präzisen Sinn verwendete, um seine Theorien zu stützen.[56] Sciacchitano regt demgegenüber an, sich gewissenhaft mit der modernen Mathematik zu befassen, und führt aus, dass die unterschiedlichen Formen des Begehrens als mathematische Theoreme gefasst werden könnten.[57]

Werke

Werkausgabe

- Schriften. Ausgewählt und herausgegeben von Norbert Haas.

- Schriften I. Übersetzt von Rodolphe Gasché, Norbert Haas, Klaus Laermann und Peter Stehlin. Weinheim und Berlin: Quadriga 1986 (Vierte Auflage 1996). ISBN 3-88679-901-8.

- Schriften II. Übersetzt von Norbert Haas, Hans-Joachim Metzger, Monika Metzger und Peter Stehlin. Weinheim und Berlin: Quadriga 1986 (Fünfte Auflage 1999) ISBN 3-88679-902-6.

- Schriften III. Übersetzt von Norbert Haas, Franz Kaltenbeck, Friedrich A. Kittler und Hans-Joachim Metzger. Weinheim und Berlin: Quadriga 1986 (Dritte Auflage 1994). ISBN 3-88679-903-4.

- Schriften I. Vollständiger Text. Übersetzt von Hans-Dieter Gondek. Wien und Berlin: Turia + Kant 2016. ISBN 978-3-85132-800-4.

- Schriften II. Vollständiger Text. Übersetzt von Hans-Dieter Gondek. Wien und Berlin: Turia + Kant 2015. ISBN 978-3-85132-801-1.

- Das Seminar. Text eingerichtet durch Jacques-Alain Miller

- Buch I (1953–1954): Freuds technische Schriften. Übersetzt von Werner Hamacher. Wien und Berlin: Turia + Kant 2015. ISBN 978-3-85132-803-5.

- Buch II (1954–1955): Das Ich in der Theorie Freuds und in der Technik der Psychoanalyse. Übersetzt von Hans-Joachim Metzger. Wien und Berlin: Turia + Kant 2015. ISBN 978-3-85132-807-3.

- Buch III (1955–1956): Die Psychosen. Übersetzt von Michael Turnheim. Wien und Berlin: Turia + Kant 2016. ISBN 978-3-85132-805-9.

- Buch IV (1956–1957): Die Objektbeziehung. Übersetzt von Hans-Dieter Gondek. Wien und Berlin: Turia + Kant 2003. ISBN 978-3-85132-472-3.

- Buch V (1957–1958): Die Bildungen des Unbewussten. Übersetzt von Hans-Dieter Gondek. Wien und Berlin: Turia + Kant 2006. ISBN 978-3-85132-470-9.

- Buch VII (1959–1960): Die Ethik der Psychoanalyse. Übersetzt von Norbert Haas. Wien und Berlin: Turia + Kant 2016. ISBN 978-3-85132-806-6.

- Buch VIII (1960–1961): Die Übertragung. Übersetzt von Hans-Dieter Gondek. Wien: Passagen 2008. ISBN 978-3-85165-817-0.

- Buch X (1962–1963): Die Angst. Übersetzt von Hans-Dieter Gondek. Wien und Berlin: Turia + Kant 2010. ISBN 978-3-85132-632-1.

- Buch XI (1964): Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Übersetzt von Norbert Haas. Wien und Berlin: Turia + Kant 2017. ISBN 978-3-85132-802-8.

- Buch XX (1972–1973): Encore. Übersetzt von Norbert Haas, Vreni Haas und Hans-Joachim Metzger. Wien und Berlin: Turia + Kant 2017. ISBN 978-3-85132-807-3.

- Buch XXIII (1975–1978): Das Sinthom. Übersetzt von Myriam Mitelman und Harold Dielmann. Wien und Berlin: Turia + Kant 2017. ISBN 978-3-85132-877-6.

Einzelausgaben

- Zusammenfassende Wiedergaben der Seminare IV–VI von Jacques Lacan. Hrsg. von Jean-Bertrand Pontalis. Wien: Turia + Kant 1999, 2. Aufl. 2009. ISBN 978-3-85132-491-4.

- Radiophonie/Television. Übers. von Hans-Joachim Metzger, Jutta Prasse u. Hinrich Lühmann. Weinheim/Berlin: Quadriga 1988. ISBN 3-88679-908-5.

- Über die paranoische Psychose in ihren Beziehungen zur Persönlichkeit und Frühe Schriften über die Paranoia. 1. Auflage. Passagen Verlag, Wien 2002, ISBN 978-3-85165-406-6 (Originaltitel: De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité suivi de Premiers écrits sur la paranoïa. Übersetzt von Hans-Dieter Gondek).