Altenbochum

Stadtteil von Bochum | |

|---|---|

| |

| Koordinaten | 51° 28′ 15″ N, 7° 14′ 47″ O |

| Höhe | 120 m ü. NHN |

| Fläche | 4,33 km² |

| Einwohner | 12.006 (30. Sep. 2022) |

| Bevölkerungsdichte | 2773 Einwohner/km² |

| Eingemeindung | 1. Apr. 1926 |

| Postleitzahl | 44803 |

| Gliederung | |

| Bezirk | Mitte |

| Gemarkungen |

Goy |

| Quelle: [1][2] | |

Altenbochum ist ein Stadtteil von Bochum, ist zum größten Teil dem Stadtbezirk Mitte zugeordnet und liegt direkt südöstlich der Bochumer Innenstadt.

Lage und Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die erste urkundliche Erwähnung von Altenbochum als aldanbochem[3] findet sich um das Jahr 900[4][5] im Heberegister des Klosters Werden (Werdener Urbar A), welches viele Bauerschaften (villae) im Borahtron-Gau[3] auflistete. In derselben Urkunde werden viele Bauerschaften aus dem Bochumer Bereich genannt, aber nicht Bochum selbst. Laut Franz Darpe: „… Bemerkenswert ist die in der Angabe vorhin beibehaltene Reihenfolge ihrer Anführung; ihrer genau geographischen Folge nach reihen sie sich um das heutige Bochum als Mittelpunkt. Daß ein solcher Mittelpunkt in einem dorfartigen Orte Namens Bochem (Bokhem gespr.) schon damals wirklich bestand, ist zweifellos, sofern ein Aldanbochem (s. ob.) eben ein Neu-Bochem, eine dorfartige Neubildung, voraussetzt.“[3]

Früher gab es in Altenbochum zwei Herrenhäuser. Zum einen das Haus Goy, zu dem ein kleiner, aber bis zu Napoleons Zeiten selbstständiger Gerichtsbezirk gehörte. Es wurde in den 1960er Jahren abgerissen. Das andere war das Haus Havkenscheid. Die Reste des Gutes wurden 1921 an die Stadt Bochum verkauft und 1982 abgerissen.

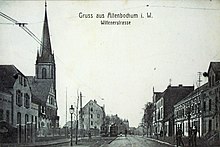

Durch Altenbochum führt als Ausfallstraße von der Bochumer Innenstadt zur südöstlichen Nachbarstadt Witten die schon in den 1790er-Jahren zur Chaussee ausgebaute Wittener Straße. Sie war Teil der Chaussee von Wesel nach Meinerzhagen. Heute ist sie Teil der B 226. Auf ihr verkehren aktuell die Stadtbahn-Linien 302, 305 und 310, sowie die Buslinien 345 und 355.

Der Kern der Gemarkung lag nördlich der Wittener Straße in dem Bereich um den denkmalgeschützten Strätlingshof,[6] welches eines der wenigen erhaltenen Bauten aus der bäuerlichen Zeit ist. 1860 wurde das spätere Amtshaus Altenbochum an der Wittener Straße errichtet. Die Verwaltung der Gemeinde Altenbochum befand sich vor der Eingemeindung ungefähr auf der Höhe der Wasserstraße 20.[7] Der kommunale Friedhof Altenbochum existierte schon vor 1922.[7]

Die Eingemeindung nach Bochum erfolgte am 1. April 1926 durch das Gesetz über die Neuregelung der kommunalen Grenzen im rheinisch-westfälischen Industriebezirke.[8]

Gegenüber des Amtshauses lag früher seit wenigstens der 1920er ein Depot der Straßenbahnen, später war es bis in den späten 1970er ein Omnibus Depot. Heute ist hier ein Supermarkt und Wohnbebauung.[7] Die markante Allee Freigrafendamm wurde nach 1927 angelegt.[7] Hier entstand eine große Siedlung des Backsteinexpressionismus, welche seit 1992 unter Denkmalschutz steht.[9]

Auf Altenbochumer Flur wurde schon in Erwartung der Eingemeindung seit 1922 der neue Bochumer Hauptfriedhof geplant, der Friedhof Freigrafendamm. Die Bauten in seinem Eingangsbereich wurden in der Zeit des Nationalsozialismus errichtet und haben den Zweiten Weltkrieg weitgehend unbeschadet überstanden. Sie geben deutlich den Baustil der Nationalsozialisten und ihr Verhältnis zur Totenverehrung wieder.

In der Nachbarschaft findet sich eine der höheren Bildungseinrichtungen von Bochum, die Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe. Eine weiterführende Realschule gibt es mit der Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule am Lohring.[10]

An der Straße Glockengarten, benannt nach einer früheren Glockengießerei an dieser Stelle, findet sich das gleichnamige städtische Altenpflegeheim. Es ist das größte Altenpflegeheim in Bochum und hat 2006 einen so genannten Demenzgarten eröffnet, der die Pflege von Alzheimer-Patienten verbessern soll.

Ebenfalls am Glockengarten, auf dem Gelände des alten Pappelhofs, steht ein weniger bekanntes architektonisches Kleinod, der einzige Sakralbau des Architekten Hans Scharoun.[11] Erbaut von 1964 bis 1966, steht die „Johanneskirche in Altenbochum“ der Christengemeinschaft seit 1999 unter Denkmalschutz. Schon während seiner Studienzeit hatte Hans Scharoun erste Entwürfe für Sakralbauten gezeichnet. Erst viele Jahre später wurde durch eine zufällige Querverbindung zwischen der Familie Schmincke und der Johannesgemeinde in Bochum aus erneuten Entwürfen Realität. Bei der Innenraumgestaltung wirkten auch Mitarbeiter des früheren Bauhauses wie Otto Ritschl und Fritz Winter durch Gemälde und Wilhelm Wagenfeld durch die sieben Altarleuchter mit. Zur Renovierung hatte sich die Initiative Scharounkirche als Stiftung innerhalb der GLS Treuhand gegründet.[12] Als Auftakt der Spendenaktion zum Erhalt dieses interessanten Bauwerks der Moderne fand 2009 eine Fotoausstellung des jungen Fotografen Jonas Holthaus statt. Die Scharoun-Kirche kann nach Anmeldung besichtigt werden. Im Herbst 2016 wurde die Sanierung durch die Architekten Detlev Bruckhoff und Andreas Gehrke, die gleichzeitig eine Vollendung der Kirche aufgrund von Skizzen und Gesprächsnotizen Scharouns war, abgeschlossen.[13]

Eine weitere sehenswerte Kirche ist die historistische Liebfrauenkirche.

Zwischen der Velsstraße und der Wasserstraße befand sich vor dem Zweiten Weltkrieg ein Steinbruch, in dem in der Nachkriegszeit die Trümmer der Bochumer Innenstadt gekippt wurden. Heute ist an dieser Stelle der Velspark angelegt, an den Steinbruch und den Wiederaufbau erinnert ein Gedenkstein.

Auf einem weiter westlich gelegenen, früher von der Zeche Friederika genutzten Steinbruch-Gelände wurde 1971 der Geologische Garten angelegt, der seit 1974 als Naturdenkmal ausgewiesen ist.

ÖPNV[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die zentrale Haltestelle in Altenbochum ist die Haltestelle Altenbochum Kirche, dort halten die Straßenbahnlinien 302, 305 und 310, die Buslinien 345 und 358 sowie auch die NachtExpress Linie NE 3. Altenbochum hat aber auch noch weitere Haltestellen wie zum Beispiel: Freigrafendamm und Mettestraße.

Bevölkerung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Am 31. Dezember 2023 lebten 11.959 Einwohner in Altenbochum.

Strukturdaten der Bevölkerung in Altenbochum:

- Minderjährigenquote: 12,9 % [Bochumer Durchschnitt: 15,1 % (2023)]

- Altenquote (60 Jahre und älter): 34,2 % [Bochumer Durchschnitt: 29,1 % (2023)]

- Ausländeranteil: 10,6 % [Bochumer Durchschnitt: 16,7 % (2023)]

- Arbeitslosenquote: 6,5 % [Bochumer Durchschnitt: 8,9 % (2017)]

Sport[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In Altenbochum finden die fußballerischen Aktivitäten „Am Pappelbusch“ statt. Die Sportvereine SC Post Altenbochum und Sportfreunde Altenbochum fusionierten im Juni 2016 zum FC Altenbochum 1920/28 e.V. mit drei Seniorenmannschaften in der Landesliga und Kreisliga B, sowie 14 Jugendmannschaften und einer Altliga-Mannschaft!

Die Basketball- und Volleyballabteilung des VfL Bochum 1848 e.V. tragen ihre Heimspiele in der Sporthalle am Lohring aus.

Stadtteilmagazin almag[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Seit Dezember 2014 erscheint das Altenbochumer Stadtteilmagazin almag, das über alle stadtteilbezogenen Themen berichtet.

Persönlichkeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Tomasz Wałdoch (* 1971), einstiger polnischer Fußballspieler und heutiger Fußballtrainer, lebt mit seiner Familie in Altenbochum.

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Heinz Winter: Stadt Bochum: – Altenbochum. Bochum 1997.

- Ingetraud Rüsen: Die Scharounkirche im Glockengarten. In: Bochumer Zeitpunkte, Nr. 24. Bochum 2009, S. 45–49 (online).

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ Statistisches Jahrbuch der Stadt Bochum 2017 (Archivierte Kopie ( des vom 26. Februar 2018 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.).

- ↑ Die Einwohnerzahlen sind nach statistischen Bezirken und nicht nach den Gemarkungen angegeben, die Zahlen hierfür sind im Artikel Einwohnerentwicklung von Bochum.

- ↑ a b c Franz Darpe: Geschichte der Stadt Bochum, Band I: Bochum im Mittelalter. Wilhelm Stumpf, Bochum 1888, S. 11 (Digitalisat).

- ↑ Stefan Pätzold: Bochum. Kleine Stadtgeschichte. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 2017, S. 14.

- ↑ Heinrich Theodor Grüttner, Patrick Jung, Reinhild Stephan-Maaser (Hrsg.): Werdendes Ruhrgebiet. Spätantike und Frühmittelalter an Rhein und Ruhr. Klartext Verlag, Essen 2015, ISBN 978-3-8375-1394-3, S. 254.

- ↑ Eintrag des Hofes als Denkmal A270. Stadt Bochum, 3. September 1992, abgerufen am 1. Oktober 2023.

- ↑ a b c d Stadtgeschichtliche Karten auf dem Geoportal der Stadt Bochum

- ↑ Stephanie Reekers: Die Gebietsentwicklung der Kreise und Gemeinden Westfalens 1817–1967. Aschendorff, Münster Westfalen 1977, ISBN 3-402-05875-8, S. 208.

- ↑ Eintrag der Siedlung als Denkmal A 254. Stadt Bochum, 3. September 1992, abgerufen am 1. Oktober 2023.

- ↑ Schulverzeichnis der Stadt Bochum 2018/2019, Schulverzeichnis – Übersicht 2018/2019. (PDF; 1,32 MB) Stadt Bochum, 1. Februar 2019, abgerufen am 25. Februar 2019.

- ↑ http://www.scharoun-kirche.de/

- ↑ Stiftungsfonds „Initiative Scharoun-Kirche“ ( vom 31. Juli 2012 im Webarchiv archive.today)

- ↑ Ein festliches Zelt ist unser Gott. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8. August 2016, S. 12.

http://www.scharoun-kirche.de/ (mit Abbildungen)

Dietrich Scholle, Birgit Gropp (Bearb.): Die Bauten von Hans Scharoun in Westfalen (= Westfälische Kunststätten, Band 120). Westfälischer Heimatbund, Münster 2016, ISSN 0930-3952, S. 37–47 (mit Abbildungen).