„Eridanus (Sternbild)“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

Rjh (Diskussion | Beiträge) |

Rjh (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 31: | Zeile 31: | ||

Der Eridanus gehört zu den 48 Sternbildern der [[Antike|antiken]] [[Astronomie]], die bereits von [[Ptolemäus]] beschrieben wurden.<ref name="Gerd Graßhoff">{{Literatur| Autor=Gerd Graßhoff | Titel=The History of Ptolemy’s Star Catalogue | Verlag=Springer Science & Business Media | ISBN=978-1-4612-4468-4 | Jahr=2013 | Online={{Google Buch | BuchID=pR_nBwAAQBAJ | Seite=36 }} | Seiten=36 }}</ref> |

Der Eridanus gehört zu den 48 Sternbildern der [[Antike|antiken]] [[Astronomie]], die bereits von [[Ptolemäus]] beschrieben wurden.<ref name="Gerd Graßhoff">{{Literatur| Autor=Gerd Graßhoff | Titel=The History of Ptolemy’s Star Catalogue | Verlag=Springer Science & Business Media | ISBN=978-1-4612-4468-4 | Jahr=2013 | Online={{Google Buch | BuchID=pR_nBwAAQBAJ | Seite=36 }} | Seiten=36 }}</ref> |

||

In der [[Griechische Mythologie|griechischen Mythologie]] war der [[Eridanus (Mythologie)|Eridanus]] ein Fluss, der den Wassern des [[Aquarius]] entsprang. Eine Sage bringt ihn mit [[Phaeton (Mythologie)|Phaeton]], dem Sohn des Sonnengottes [[Helios]], in Verbindung. Als Phaeton eines Tages den Himmelswagen seines Vaters übernahm, kam es zur Katastrophe. Der von Rössern gezogene Wagen, der die Sonne trug, geriet außer Kontrolle. Er kam der Erde zu nahe, verbrannte den Norden Afrikas und färbte die Haut der dort lebenden Menschen dunkel. Der erzürnte [[Zeus]] tötete Phaeton mit einem Blitzschlag. Das Sternbild Eridanus sollte ursprünglich den Weg darstellen, den der Himmelswagen während dieser Fahrt nahm. Später sah man darin den Fluss, in den der tote Phaeton stürzte. |

In der [[Griechische Mythologie|griechischen Mythologie]] war der [[Eridanus (Mythologie)|Eridanus]] ein Fluss, der den Wassern des [[Aquarius]] entsprang. Eine Sage bringt ihn mit [[Phaeton (Mythologie)|Phaeton]], dem Sohn des Sonnengottes [[Helios]], in Verbindung. Als Phaeton eines Tages den Himmelswagen seines Vaters übernahm, kam es zur Katastrophe. Der von Rössern gezogene Wagen, der die Sonne trug, geriet außer Kontrolle. Er kam der Erde zu nahe, verbrannte den Norden Afrikas und färbte die Haut der dort lebenden Menschen dunkel. Der erzürnte [[Zeus]] tötete Phaeton mit einem Blitzschlag. Das Sternbild Eridanus sollte ursprünglich den Weg darstellen, den der Himmelswagen während dieser Fahrt nahm. Später sah man darin den Fluss, in den der tote Phaeton stürzte.<ref name="Gerhard Fasching">{{Literatur| Autor=Gerhard Fasching | Titel=Sternbilderkunde Himmelskarten, Himmelskörper, Sternbilder | Verlag=Springer-Verlag | ISBN=978-3-322-86264-8 | Jahr=2013 | Online={{Google Buch | BuchID=ZjfzBgAAQBAJ | Seite=112 }} | Seiten=112 }}</ref> |

||

Ursprünglich endete das Sternbild bereits am Stern ''[[Acamar]]'' (θ Eridani), der Name leitet sich aus dem [[Altarabisch]]en ab und bedeutet „das Ende des Flusses“. Denn vor 2500 Jahren lag Eridanus auf Grund der [[Zyklus der Präzession|Präzession]] noch 10 Grad südlicher als heute. Acamar erschien auf Kreta gerade so über dem Horizont. Der Name des heute südlichsten Sterns, ''[[Achernar]]'', bedeutet ebenso „das Ende des Flusses“, also dürfte er schon von kleinasiatischen Reisenden der Spätantike verlängert worden sein. Achernar lag damals auf −71° Deklination und konnte selbst in Ägypten nicht beobachtet werden. |

Ursprünglich endete das Sternbild bereits am Stern ''[[Acamar]]'' (θ Eridani), der Name leitet sich aus dem [[Altarabisch]]en ab und bedeutet „das Ende des Flusses“. Denn vor 2500 Jahren lag Eridanus auf Grund der [[Zyklus der Präzession|Präzession]] noch 10 Grad südlicher als heute. Acamar erschien auf Kreta gerade so über dem Horizont. Der Name des heute südlichsten Sterns, ''[[Achernar]]'', bedeutet ebenso „das Ende des Flusses“, also dürfte er schon von kleinasiatischen Reisenden der Spätantike verlängert worden sein. Achernar lag damals auf −71° Deklination und konnte selbst in Ägypten nicht beobachtet werden. |

||

Version vom 18. August 2018, 12:46 Uhr

| Sternbild Eridanus | |

|---|---|

| Astronomischer Name | Eridanus |

| Genitiv | Eridani |

| Kürzel | Eri |

| Rektaszension | 01h 24m 49s bis 05h 11m 13s |

| Deklination | −57° 54′ 58″ bis +0° 24′ 13″ |

| Fläche | 1137,919 deg² Rang 6 |

| Vollständig sichtbar | 32,5° N bis 89,5° S |

| Beobachtungszeit für Mitteleuropa | Winter (teilweise) |

| Anzahl der Sterne heller als 3 mag | 4 |

| Hellster Stern (Größe) | Achernar (0,45 mag) |

| Meteorströme | |

| Nachbarsternbilder (von Norden im Uhrzeigersinn) |

|

| Quellen | IAU |

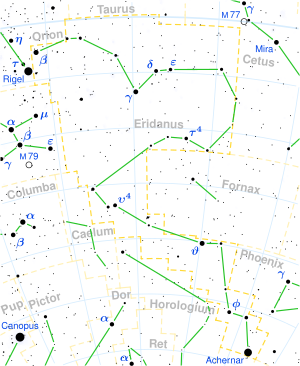

Der Fluss Eridanus (lateinisch Eridanus) ist ein Sternbild südlich des Himmelsäquators.

Beschreibung

Der Eridanus ist eines der ausgedehntesten Sternbilder am Nachthimmel. Er zieht sich als Kette von Sternen unterhalb des Orion bis tief in den Südhimmel hinein. Das Sternbild ist nicht sehr auffällig, da nur vier Sterne heller als die 3. Größenklasse sind; von Mitteleuropa aus ist nur der nördliche Teil sichtbar. Der Stern ε Eridani ist mit 10,7 Lichtjahren Entfernung einer der nächsten Nachbarn der irdischen Sonne.

Im Sternbild Eridanus wurde 2007 der Eridanus Supervoid entdeckt, welcher etwa eine Milliarde Lichtjahre Ausdehnung hat. In dieser Region gibt es keinerlei Sterne, keine Galaxien, keine schwarzen Löcher und auch keine Indizien für dunkle Materie.[1]

Geschichte

Der Eridanus gehört zu den 48 Sternbildern der antiken Astronomie, die bereits von Ptolemäus beschrieben wurden.[2]

In der griechischen Mythologie war der Eridanus ein Fluss, der den Wassern des Aquarius entsprang. Eine Sage bringt ihn mit Phaeton, dem Sohn des Sonnengottes Helios, in Verbindung. Als Phaeton eines Tages den Himmelswagen seines Vaters übernahm, kam es zur Katastrophe. Der von Rössern gezogene Wagen, der die Sonne trug, geriet außer Kontrolle. Er kam der Erde zu nahe, verbrannte den Norden Afrikas und färbte die Haut der dort lebenden Menschen dunkel. Der erzürnte Zeus tötete Phaeton mit einem Blitzschlag. Das Sternbild Eridanus sollte ursprünglich den Weg darstellen, den der Himmelswagen während dieser Fahrt nahm. Später sah man darin den Fluss, in den der tote Phaeton stürzte.[3]

Ursprünglich endete das Sternbild bereits am Stern Acamar (θ Eridani), der Name leitet sich aus dem Altarabischen ab und bedeutet „das Ende des Flusses“. Denn vor 2500 Jahren lag Eridanus auf Grund der Präzession noch 10 Grad südlicher als heute. Acamar erschien auf Kreta gerade so über dem Horizont. Der Name des heute südlichsten Sterns, Achernar, bedeutet ebenso „das Ende des Flusses“, also dürfte er schon von kleinasiatischen Reisenden der Spätantike verlängert worden sein. Achernar lag damals auf −71° Deklination und konnte selbst in Ägypten nicht beobachtet werden.

Pieter Dirkszoon Keyser, der 1595/96 zwölf „neue“ Sternbilder während seiner Südfahrt, auf der er verstarb, definiert hatte, die sein Kommandant mitbrachte, nannte ihn auf Nil um („Den Nyli“), mutmaßlich als einen der vier Paradiesflüsse, in Tradition des Eratosthenes, der den Eridanus als den ägyptischen Fluss gedeutet hatte (obwohl schon Hesiod die zwei getrennt abhandelte). Als solcher findet er sich auch bei Plancius und den von Jodocus Hondius gedruckten Himmelskarten, 1602/03 auch bei Willem Janszoon Blaeu.[4] Johann Bayer verzeichnet ihn aber als Eridanus in ptolemäischer Tradition, und der Alternativname setzte sich nie durch.

Himmelsobjekte

Sterne

| B | F | Namen o. andere Bezeichnungen | Größe | Lj | Spektralklasse |

|---|---|---|---|---|---|

| α | Achernar | 0,45m | 144 | B3 V | |

| β | 67 | Cursa, Kursa, Dhalim | 2,78m | 90 | B3 V |

| γ | 34 | Zaurak, Zaurac | 2,95m | 150 | M0 III |

| θ | Acamar | 3,0m | 163 | A4 + A1 | |

| δ | 23 | Rana | 3,52m | 29 | K0 IV |

| υ4 | 41 | 3,55m | 120 | B8 V | |

| φ | 3,56m | 120 | B8 V | ||

| χ | 3,69m | 50 | G6 IV | ||

| τ4 | 16 | 3,70m | 250 | M3 III | |

| ε | 18 | Epsilon Eridani | 3,73m | 10,5 | K2 V |

| υ2 | 52 | Beemin, Theemin | 3,82m | 200 | G9 III |

| l | 53 | Sceptrum | 3,9m | 110 | K2 IIIb |

| η | 3 | Azha | 3,89m | 121 | K1 III |

| ν | 48 | 3,93m | 1000 | B2 III | |

| ν3 | 43 | 3,97m | 250 | K5 III | |

| ο1 | 38 | Beid | 4,04m | 200 | F2 III |

| μ | 57 | 4,01m | 400 | B5 IV | |

| τ3 | 11 | 4,08m | 80 | A5 V | |

| ι | 4,11m | 200 | K0 III | ||

| g | 4,17m | ||||

| τ6 | 27 | 4,22m | 60 | F3 V | |

| κ | 4,24m | ||||

| λ | 69 | 4,25m | |||

| τ5 | 19 | 4,26m | 300 | B8 V | |

| f | 4,30m | ||||

| 54 | 4,32m | ||||

| ω | 61 | 4,30m | |||

| ο2 | 40 | Keid | 4,43m | 16 | K1 + A2 |

| π | 26 | 4,43m | |||

| τ1 | 1 | 4,47m | 50 | F6 V | |

| 32 | 4,5m | 250 | G8 + A2 | ||

| y | 4,57m | ||||

| h | 4,59m | ||||

| τ9 | 36 | 4,62m | |||

| τ8 | 33 | 4,64m | |||

| s | 4,74m | ||||

| v | 17 | 4,74m | |||

| τ2 | 2 | Angetenar, Al Anchat | 4,76m | 182 | K0 III |

| w | 4,74m | ||||

| ζ | 13 | Zibal | 4,80m | ||

| ψ | 65 | 4,80m | |||

| 15 | 4,86m | ||||

| 39 | 4,87m | 300 | K3 + G2 | ||

| 45 | 4,91m |

Achernar, der hellste Stern, ist 144 Lichtjahre entfernt. Er besitzt eine eigenartige Form. Beobachtungen weisen darauf hin, dass sein Durchmesser am Äquator 50 % größer ist als an den Polen. Diese Abplattung wird auf eine hohe Rotationsgeschwindigkeit zurückgeführt.

| System | Größen | Abstand |

|---|---|---|

| θ | 3,3m/4,4m | 8,2" |

| ο2 | 4,5m/9,7m/10,8m | 83" |

| 32 | 4,8m/6,1m | 6,8" |

| f | 4,8m/5,4m | 8,1" |

| 39 | 4,9m/8,0m | 6,4" |

| p | 5,8m/5,9m | 11,5" |

θ Eridani ist ein Doppelstern in 120 Lichtjahren Entfernung, der bereits mit einem kleineren Teleskop getrennt werden kann.

ο2 ist ein Dreifachsystem in 15,9 Lichtjahren Entfernung. Der Hauptstern ist etwa so groß wie unsere Sonne. Eine der Komponenten ist ein weißer Zwergstern, der nur den doppelten Erddurchmesser besitzt. Dieser Stern ist der am einfachsten zu beobachtende weiße Zwerg; er wird bereits in einem Amateurteleskop sichtbar. In einem größeren Teleskop wird auch die dritte Komponente, ein roter Zwergstern, sichtbar.

| Stern | Größe | Periode | Typ |

|---|---|---|---|

| T Eri | 7,4m–13,2m | 252 Tage | Mira-Stern |

T Eridani ist ein pulsationsveränderlicher Stern vom Typ Mira. Im Maximum erreicht er eine Helligkeit von 7,4m, so dass er in einem lichtstarken Prismenfernglas oder kleinerem Teleskop beobachtet werden kann. Im Minimum fällt seine Helligkeit auf 13,2m ab. Um ihn aufzufinden benötigt man ein größeres Teleskop.

| Messier (M) | NGC | sonstige | Größe | Typ | Name |

|---|---|---|---|---|---|

| 1132 | 12,3m | Galaxie | |||

| 1232 | 9,9m | Galaxie | |||

| 1291 | 9,4m | Galaxie | |||

| 1300 | 10,4m | Galaxie | |||

| 1332 | 10,3m | Galaxie | |||

| 1395 | 9,6m | Galaxie | |||

| 1407 | 9,7m | Galaxie | |||

| 1532 | 9,9m | Galaxie | |||

| 1535 | 10m | Planetarischer Nebel |

NGC 1132 ist eine seltene elliptischen Riesengalaxie in 318 Millionen Lichtjahren Entfernung.[5]

NGC 1291 ist eine Balkenspiralgalaxie vom Typ SBa in 30 Millionen Lichtjahren Entfernung.

NGC 1535 ist ein planetarischer Nebel in 5.000 Lichtjahren Entfernung. Erst in größeren Teleskopen werden Strukturen darin sichtbar.

Siehe auch

Quellen

- ↑ Spiegel Online vom 24. August 2007: Rätselhafte Leere: Forscher entdecken Riesenloch im Universum

- ↑ Gerd Graßhoff: The History of Ptolemy’s Star Catalogue. Springer Science & Business Media, 2013, ISBN 978-1-4612-4468-4, S. 36 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Gerhard Fasching: Sternbilderkunde Himmelskarten, Himmelskörper, Sternbilder. Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-322-86264-8, S. 112 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Obsolete Constellation, Ridpath, Startales.

- ↑ Michael Odenwald: Der kosmische Eigenbrötler. In: FOCUS Online. Abgerufen am 4. Juni 2016.