Benutzer:YGGDRASlL/Englische Reformation

Die englische Reformation fand im 16. Jahrhundert in England statt, als die Kirche von England von ihren Monarchen und Eliten gezwungen wurde, sich von der Autorität des Papstes und der katholischen Kirche zu lösen. Diese Ereignisse waren Teil der breiteren europäischen Reformation, einer religiösen und politischen Bewegung, die die Praxis des Christentums in West- und Mitteleuropa beeinflusste. Ideologisch wurde die Grundlage für die Reformation von Renaissance-Humanisten gelegt, die glaubten, dass die Bibel die beste Quelle des christlichen Glaubens sei, und religiöse Praktiken kritisierten, die sie als abergläubisch ansahen. Bis 1520 waren Martin Luthers neue Ideen in England bekannt und wurden diskutiert, aber Protestanten waren eine religiöse Minderheit und gesetzlich Häretiker. Die englische Reformation begann mehr als politische Angelegenheit als als theologischer Streit.

Im Jahr 1527 beantragte Heinrich VIII. eine Annullierung seiner Ehe, aber Papst Clemens VII. lehnte ab. Als Reaktion darauf verabschiedete das Reformationsparlament (1529–1536) Gesetze, die die päpstliche Autorität in England abschafften, und erklärte Heinrich zum Oberhaupt der Kirche von England. Die endgültige Autorität in Glaubensstreitigkeiten lag nun beim Monarchen. Obwohl er selbst ein religiöser Traditionalist war, verließ sich Heinrich auf Protestanten, um seine religiöse Agenda zu unterstützen und umzusetzen. Die Theologie und Liturgie der Kirche von England wurde während der Herrschaft von Heinrichs Sohn Eduard VI. (1547–1553) weitgehend entlang der Linien, die Erzbischof Thomas Cranmer festgelegt hatte, deutlich protestantisch. Unter Maria I. (1553–1558) wurde der römische Katholizismus kurzzeitig wiederhergestellt. Die elisabethanische Religionsregelung führte die protestantische Religion wieder ein, aber in gemäßigterer Form. Dennoch gingen die Streitigkeiten über die Struktur, Theologie und Anbetung der Kirche von England über Generationen hinweg weiter.

Die englische Reformation wird allgemein als bereits abgeschlossen während der Herrschaft von Elisabeth I. (1558–1603) betrachtet, aber Gelehrte sprechen auch von einer „Langen Reformation“, die sich bis ins 17. und 18. Jahrhundert erstreckte. Dieser Zeitraum umfasst die gewaltsamen Auseinandersetzungen über die Religion während der Stuart-Zeit, am bekanntesten der englische Bürgerkrieg, der zur Herrschaft des Puritaners Oliver Cromwell führte. Nach der Stuart-Restauration und der Glorious Revolution blieb die Kirche von England die etablierte Kirche, aber es existierten nun eine Reihe von nonkonformistischen Kirchen, deren Mitglieder verschiedene bürgerliche Diskriminierungen erlitten, bis diese viele Jahre später entfernt wurden. Eine beträchtliche, aber schwindende Minderheit von Menschen vom späten 16. bis zum frühen 19. Jahrhundert blieben römisch-katholisch in England – ihre Kirchenorganisation blieb illegal bis zur Katholikenemanzipation durch den Roman Catholic Relief Act von 1829. 1850 erfolgte die Wiederherstellung der katholischen Hierarchie in England.

Konkurrierende religiöse Ideen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]England begann das 16. Jahrhundert als römisch-katholische Nation. Der römisch-katholische Glaube lehrte, dass reuige Personen durch gute Werke (siehe Synergismus)[1] mit der Gnade Gottes zusammenarbeiten sollten, um ihr Heil zu erreichen. Gottes Gnade wurde gewöhnlich durch die sieben Sakramente verliehen – Taufe, Firmung, Ehe, Heilige Weihen, Krankensalbung, Buße und Eucharistie.[2] Die Eucharistie wurde während der Messe gefeiert, dem zentralen Akt der katholischen Anbetung. In diesem Dienst weihte ein Priester Brot und Wein, um durch die Transsubstantiation zum Leib und Blut Christi zu werden. Die Kirche lehrte, dass der Priester im Namen der Gemeinde Gott dasselbe Opfer Christi am Kreuz darbot, das die Sühne für die Sünden der Menschheit bot. Die Messe war auch ein Gebetsangebot, durch das die Lebenden den Seelen im Fegefeuer helfen konnten. Während echte Buße die Schuld, die an der Sünde haftete, beseitigte, lehrte der Katholizismus, dass eine Strafe noch bestehen bleiben konnte, im Falle von unvollkommener Reue. Es wurde angenommen, dass die meisten Menschen ihr Leben mit diesen unerfüllten Strafen beenden würden und Zeit im Fegefeuer verbringen müssten. Die Zeit im Fegefeuer konnte durch Ablässe und Gebete für die Toten verkürzt werden, die durch die Gemeinschaft der Heiligen möglich gemacht wurden. Die Lollarden waren eine öfters rebellische Bewegung, die einige protestantische Lehren vorwegnahm. Abgeleitet von den Schriften von John Wycliffe, einem Theologen des 14. Jahrhunderts und, wie man annahm, Bibelübersetzer, betonten die Lollarden die Vorrangstellung der Schrift und betonte die Predigt über die Eucharistie, wobei letztere nur als Gedenken angesehen wurde. Obwohl sie im 15. Jahrhundert verfolgt und stark in Zahlen und Einfluss reduziert wurden, waren die Lollarden offen für protestantische Ideen.

Renaissance-Humanisten wie Erasmus (der eine Zeit lang in England lebte), John Colet und Thomas More forderten eine Rückkehr ad fontes (“zurück zu den Quellen”) des christlichen Glaubens – die Schriften, wie sie durch textliche, sprachliche, klassische und patristische Gelehrsamkeit verstanden wurden – und wollten die Bibel in der Volkssprache zugänglich machen. Humanisten kritisierten sogenannte abergläubische Praktiken und klerikale Korruption, während sie die innere Frömmigkeit über das religiöse Ritual betonten. Einige der frühen protestantischen Führer durchliefen eine humanistische Phase, bevor sie die neue Bewegung annahmen. Eine bemerkenswerte frühe Verwendung des englischen Wortes „Reformation“ kam 1512, als die englischen Bischöfe von König Heinrich VIII. zusammengebracht wurden, um angeblich die Ausrottung der Lollarden-Häresie zu diskutieren. John Colet (der damals mit Erasmus an der Gründung seiner Schule arbeitete) hielt eine notorisch konfrontative Predigt über Römer 12:2: "Seid nicht gleichförmig mit dieser Welt, sondern seid erneuert in der Neuheit eurer Gedanken…" und sagte, dass die ersten, die sich reformieren müssen, die Bischöfe selbst sein müssen, dann der Klerus und erst dann die Laien.

Die protestantische Reformation wurde vom deutschen Mönch Martin Luther eingeleitet. Schon in den frühen 1520er Jahren waren Luthers Ansichten in England bekannt und umstritten. Das Hauptelement von Luthers Theologie war die Rechtfertigung allein durch den Glauben und nicht durch gute Werke. In dieser Ansicht ist Gottes unverdiente Gunst der einzige Weg für Menschen, gerechtfertigt zu werden – sie kann nicht durch rechtschaffenes Leben erreicht oder verdient werden. Mit anderen Worten, die Rechtfertigung ist ein Geschenk Gottes, das durch den Glauben empfangen wird. Wenn Luther recht hatte, dann vermitteln die Messe, die Sakramente, karitative Handlungen, Gebete zu Heiligen, Gebete für die Toten, Pilgerfahrten und die Verehrung von Reliquien keine göttliche Gunst. Andernfalls zu glauben, wäre bestenfalls Aberglaube und schlimmstenfalls Götzendienst. Frühe Protestanten stellten katholische Praktiken wie die Beichte bei Priestern, das zölibatäre Leben des Klerus und die Anforderungen an Fasten und Gelübde als belastend und geistlich unterdrückend dar. Nicht nur fehlte dem Fegefeuer jegliche biblische Grundlage nach protestantischer Ansicht, sondern dem Klerus wurde auch vorgeworfen, die Angst vor dem Fegefeuer auszunutzen, um Geld aus Gebeten und Messen zu machen. Katholiken entgegneten, dass die Rechtfertigung allein durch den Glauben eine „Lizenz zur Sünde“ sei.

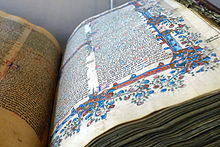

Die Veröffentlichung des englischen Neuen Testaments von William Tyndale im Jahr 1526 half, protestantische Ideen zu verbreiten. Im Ausland gedruckt und ins Land geschmuggelt, war die Tyndale-Bibel die erste englische Bibel, die in Massenproduktion hergestellt wurde; es gab wahrscheinlich 16.000 Exemplare in England bis 1536. Tyndales Übersetzung war sehr einflussreich und bildete die Grundlage für alle nachfolgenden englischen Übersetzungen bis ins 20. Jahrhundert. Als Angriff auf die traditionelle Religion enthielt Tyndales Übersetzung ein Nachwort, das Luthers Theologie der Rechtfertigung durch den Glauben erklärte, und viele Übersetzungswahlen waren darauf ausgelegt, traditionelle katholische Lehren zu untergraben. Tyndale übersetzte das griechische Wort charis als Gunst anstatt als Gnade, um die Rolle der gnadenspendenden Sakramente herunterzuspielen. Seine Wahl von Liebe anstatt von Wohltätigkeit zur Übersetzung von Agape spielte gute Werke herunter. Bei der Übersetzung des griechischen Verbs metanoeite ins Englische verwendete Tyndale bereuen anstatt Buße tun. Das erstere Wort deutete auf eine innere Hinwendung zu Gott hin, während die letztere Übersetzung das Sakrament der Beichte unterstützte.

Protestantische Ideen waren bei einigen Teilen der englischen Bevölkerung beliebt, insbesondere bei Akademikern und Kaufleuten mit Verbindungen zum europäischen Festland. Protestantisches Denken wurde an der Universität Cambridge besser aufgenommen als in Oxford. Eine Gruppe reformorientierter Cambridge-Studenten (bekannt unter dem Spitznamen „Kleines Deutschland“) traf sich ab Mitte der 1520er Jahre in der White Horse Tavern. Zu ihren Mitgliedern gehörten Robert Barnes, Hugh Latimer, John Frith, Thomas Bilney, George Joye und Thomas Arthur. Trotzdem war der englische Katholizismus in den frühen 1500er Jahren stark und beliebt, und diejenigen, die protestantische Sympathien hatten, blieben eine religiöse Minderheit, bis politische Ereignisse eingriffen. Als Häretiker in den Augen von Kirche und Staat wurden die frühen Protestanten verfolgt. Zwischen 1530 und 1533 wurden Thomas Hitton (Englands erster protestantischer Märtyrer), Thomas Bilney, Richard Bayfield, John Tewkesbury, James Bainham, Thomas Benet, Thomas Harding, John Frith und Andrew Hewet verbrannt. William Tracy wurde posthum wegen Ketzerei verurteilt, weil er das Fegefeuer leugnete und die Rechtfertigung durch den Glauben bekräftigte, und seine Leiche wurde ausgegraben und verbrannt.

Reformation unter Heinrich VIII.

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Kontroverse um die Annulation

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Heinrich VIII. bestieg 1509 im Alter von 17 Jahren den englischen Thron. Er schloss eine dynastische Ehe mit Katharina von Aragon, der Witwe seines Bruders Arthur, im Juni 1509, kurz vor seiner Krönung am Mittsommerstag. Im Gegensatz zu seinem Vater, der geheimnisvoll und konservativ war, erschien der junge Heinrich als Inbegriff von Ritterlichkeit und Geselligkeit. Als praktizierender römisch-katholischer Christ hörte er bis zu fünf Messen am Tag (außer während der Jagdsaison); mit einem “mächtigen, aber einfallslosen Geist” ließ er sich von seinen Beratern beeinflussen, von denen er nie getrennt war, bei Nacht oder Tag. Er war also anfällig für jeden, der sein Ohr hatte.

Dies trug zu einem Zustand der Feindseligkeit zwischen seinen jungen Zeitgenossen und dem Lordkanzler, Kardinal Thomas Wolsey, bei. Solange Wolsey sein Ohr hatte, war Heinrichs Römischer Katholizismus gesichert: 1521 hatte er die Römisch-Katholische Kirche gegen Martin Luthers Vorwürfe der Ketzerei in einem Buch verteidigt, das er schrieb – wahrscheinlich mit erheblicher Hilfe vom konservativen Bischof von Rochester John Fisher – mit dem Titel Die Verteidigung der Sieben Sakramente, für das er den Titel “Verteidiger des Glaubens” (Fidei Defensor) von Papst Leo X. verliehen bekam. (Nachfolgende englische und britische Monarchen haben diesen Titel bis heute beibehalten, auch nachdem die Anglikanische Kirche sich von der Römisch-Katholischen Kirche abgespalten hat, teilweise weil der Titel 1544 vom Parlament nach der Spaltung erneut verliehen wurde.) Zu Wolseys Feinden am Hof gehörten diejenigen, die von lutherischen Ideen beeinflusst worden waren, unter ihnen die attraktive, charismatische Anne Boleyn.

Anne kam 1522 als Ehrendame von Königin Katharina an den Hof, nachdem sie einige Jahre in Frankreich von Königin Claude de France erzogen worden war. Sie war eine Frau von “Charme, Stil und Witz, mit Willen und Wildheit, die sie zu einer ebenbürtigen Partnerin für Heinrich machte”. Anne war eine ausgezeichnete französische Gesprächspartnerin, Sängerin und Tänzerin. Sie war kultiviert und ist die umstrittene Autorin mehrerer Lieder und Gedichte. Bis 1527 wollte Heinrich seine Ehe mit Katharina annullieren. Sie hatte keinen männlichen Erben hervorgebracht, der länger als zwei Monate überlebte, und Heinrich wollte einen Sohn, um die Tudor-Dynastie zu sichern. Bevor Heinrichs Vater (Heinrich VII.) den Thron bestieg, war England von Bürgerkriegen über rivalisierende Ansprüche auf die englische Krone heimgesucht worden. Heinrich wollte eine ähnliche Unsicherheit über die Nachfolge vermeiden. Das einzige überlebende Kind von Katharina von Aragon war Prinzessin Maria.

Heinrich behauptete, dass dieser Mangel an einem männlichen Erben daran lag, dass seine Ehe „in den Augen Gottes verdorben“ war. Katharina war die Frau seines verstorbenen Bruders gewesen, und es war daher gegen die biblischen Lehren, dass Heinrich sie geheiratet hatte (Leviticus 20:21); eine besondere Dispens von Papst Julius II. war notwendig gewesen, um die Hochzeit überhaupt zu erlauben. Heinrich argumentierte, die Ehe sei nie gültig gewesen, weil das biblische Verbot Teil des unzerbrechlichen göttlichen Gesetzes sei und selbst Päpste es nicht aufheben könnten. Im Jahr 1527 bat Heinrich Papst Clemens VII., die Ehe aufzuheben, aber der Papst lehnte ab. Nach kanonischem Recht konnte der Papst eine Ehe nicht aufgrund eines zuvor dispensierten kanonischen Hindernisses annullieren. Clemens fürchtete auch den Zorn von Katharinas Neffen, dem Heiligen Römischen Kaiser Karl V., dessen Truppen in diesem Jahr Rom geplündert und den Papst kurzzeitig gefangen genommen hatten.

Die Kombination aus Heinrichs „Gewissensbisse“ und seiner Faszination für Anne Boleyn machte seinen Wunsch, sich von seiner Königin zu befreien, zwingend. Die Anklage seines Kanzlers Kardinal Wolsey im Jahr 1529 wegen Praemunire (die Autorität des Papsttums über die Krone zu stellen) und Wolseys anschließender Tod im November 1530 auf dem Weg nach London, um sich einer Anklage wegen Hochverrats zu stellen, ließ Heinrich offen für die Einflüsse der Unterstützer der Königin und die entgegengesetzten Einflüsse derjenigen, die die Aufgabe der römischen Treue sanktionierten, für die eine Annullierung nur eine Gelegenheit war.

Aktionen gegen den Klerus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Jahr 1529 berief der König das Parlament ein, um sich mit der Annullierung und anderen Beschwerden gegen die Kirche zu befassen. Die katholische Kirche war eine mächtige Institution in England mit einer Reihe von Privilegien. Der König konnte den Klerus nicht besteuern oder in Zivilgerichten verklagen. Die Kirche konnte auch Flüchtlingen Asyl gewähren, und viele Bereiche des Rechts – wie zum Beispiel das Familienrecht – wurden von der Kirche kontrolliert. Jahrhundertelang hatten Könige versucht, die Macht der Kirche zu reduzieren, und die englische Reformation war eine Fortsetzung dieses Machtkampfes.

Das Reformationsparlament tagte von 1529 bis 1536 und brachte diejenigen zusammen, die eine Reform wollten, aber uneinig waren, welche Form sie annehmen sollte. Es gab allgemeine Anwälte, die die Privilegien des Klerus ressentierten, Laien zu ihren kirchlichen Gerichten zu zitieren, und es gab diejenigen, die von der lutherischen Lehre beeinflusst worden waren und der Theologie Roms feindlich gegenüberstanden. Heinrichs Kanzler, Thomas Morus, Nachfolger von Wolsey, wollte auch eine Reform: Er wollte neue Gesetze gegen die Ketzerei. Der Anwalt und Parlamentsmitglied Thomas Cromwell sah, wie das Parlament genutzt werden konnte, um die königliche Vorherrschaft über die Kirche zu fördern und protestantische Überzeugungen weiter zu verbreiten.

Anfangs verabschiedete das Parlament kleinere Gesetze zur Kontrolle von kirchlichen Gebühren, klerikalem Pluralismus und Asyl. In der Frage der Annullierung schien kein Fortschritt möglich zu sein. Der Papst schien mehr Angst vor Kaiser Karl V. zu haben als vor Heinrich. Anne, Cromwell und ihre Verbündeten wünschten einfach, den Papst zu ignorieren, aber im Oktober 1530 rieten ein Treffen von Geistlichen und Anwälten, dass das Parlament den Erzbischof von Canterbury nicht dazu ermächtigen könnte, gegen das Verbot des Papstes zu handeln. Heinrich beschloss daher, die Priester einzuschüchtern.

Nachdem er zunächst acht Bischöfe und sieben andere Geistliche wegen Praemunire angeklagt hatte, beschloss der König 1530, gegen den gesamten Klerus vorzugehen, weil er gegen das Statut von Praemunire von 1392 verstoßen hatte, das den Gehorsam gegenüber dem Papst oder einem ausländischen Herrscher verbot. Heinrich wollte, dass der Klerus der Provinz Canterbury £100.000 für ihre Begnadigung zahlt; dies war eine Summe, die dem jährlichen Einkommen der Krone entsprach. Dies wurde von der Konvokation von Canterbury am 24. Januar 1531 vereinbart. Sie wollte, dass die Zahlung über fünf Jahre verteilt wird, aber Heinrich lehnte ab. Die Konvokation reagierte darauf, indem sie ihre Zahlung ganz zurückzog und verlangte, dass Heinrich bestimmte Garantien erfüllt, bevor sie ihm das Geld geben würden. Heinrich lehnte diese Bedingungen ab und stimmte nur der fünfjährigen Zahlungsfrist zu. Am 7. Februar wurde die Konvokation gebeten, fünf Artikel zuzustimmen, die festlegten, dass:

- Der Klerus erkennt Heinrich als den “alleinigen Beschützer und obersten Leiter der englischen Kirche und des Klerus” an

- Der König war verantwortlich für die Seelen seiner Untertanen

- Die Privilegien der Kirche wurden nur dann aufrechterhalten, wenn sie nicht von der königlichen Prärogative und den Gesetzen des Reiches abwichen

- Der König begnadigte den Klerus für die Verletzung des Statuts von Praemunire

- Auch die Laien wurden begnadigt.

Im Parlament setzte sich Bischof Fisher für Katharina und den Klerus ein und fügte in den ersten Artikel den Satz „soweit das Wort Gottes es erlaubt“ ein. Am 11. Februar präsentierte William Warham, Erzbischof von Canterbury, die überarbeitete Formulierung der Konvokation. Der Klerus sollte den König als “einzigen Beschützer, höchsten Herrn und sogar, soweit das Gesetz Christi es erlaubt, höchsten Oberhaupt der englischen Kirche und des Klerus” anerkennen. Als Warham eine Diskussion anforderte, herrschte Stille. Warham sagte dann: “Wer schweigt, scheint zuzustimmen”, woraufhin ein Bischof antwortete: “Dann sind wir alle still.” Die Konvokation stimmte den fünf Artikeln des Königs und der Zahlung am 8. März 1531 zu. Später stimmte die Konvokation von York im Namen des Klerus der Provinz York demselben zu. Im selben Jahr verabschiedete das Parlament das Pardon to Clergy Act 1531.

Bis 1532 war Cromwell für die Verwaltung der Regierungsgeschäfte im Unterhaus verantwortlich. Er verfasste und präsentierte dem Unterhaus die Supplication against the Ordinaries, eine Liste von Beschwerden gegen die Bischöfe, einschließlich Machtmissbrauch und der unabhängigen gesetzgebenden Autorität der Konvokation. Nachdem sie das Unterhaus passiert hatte, wurde die Supplikation am 18. März als Petition für Reformen dem König vorgelegt. Am 26. März schrieb das Gesetz zur bedingten Beschränkung der Annaten vor, dass der Klerus nicht mehr als fünf Prozent seines Erstjahreseinkommens (Annaten) an Rom zahlen darf. Am 10. Mai forderte der König von der Konvokation, dass die Kirche alle Autorität zur Gesetzgebung aufgeben solle. Am 15. Mai verzichtete die Konvokation auf ihre Autorität, kanonisches Recht ohne königliche Zustimmung zu erlassen – die sogenannte Unterwerfung des Klerus. (Das Parlament gab dies später mit dem Gesetz zur Unterwerfung des Klerus gesetzliche Kraft.) Am nächsten Tag trat More als Lordkanzler zurück. Dies machte Cromwell zum wichtigsten Minister Heinrichs. (Cromwell wurde nie Kanzler. Seine Macht kam – und ging – durch seine informellen Beziehungen zu Heinrich.)

Abspaltung von Rom

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Erzbischof Warham starb im August 1532. Heinrich wollte, dass Thomas Cranmer – ein Protestant, auf den man sich verlassen konnte, dass er sich gegen das Papsttum stellen würde – ihn ersetzt. Der Papst stimmte Cranmers Ernennung nur widerwillig zu, und er wurde am 30. März 1533 geweiht. Zu dieser Zeit war Heinrich heimlich mit einer schwangeren Anne verheiratet. Die bevorstehende Geburt eines Erben gab der Annullierung seiner Ehe mit Katharina eine neue Dringlichkeit. Dennoch wurde eine Entscheidung weiterhin verzögert, weil Rom die letzte Autorität in allen kirchlichen Angelegenheiten war. Um dieses Problem zu lösen, verabschiedete das Parlament das Act in Restraint of Appeals, das Berufungen an Rom in kirchlichen Angelegenheiten verbot und erklärte, dass:

„Dieses Reich England ist ein Imperium und wurde so in der Welt akzeptiert, regiert von einem obersten Herrscher und König, der die Würde und königliche Stellung der kaiserlichen Krone desselben innehat, dem ein politischer Körper, bestehend aus allen Arten und Graden von Menschen, geteilt in Begriffen und nach Namen von Spiritualität und Weltlichkeit, verpflichtet ist und schuldet, neben Gott einen natürlichen und demütigen Gehorsam zu leisten.“

Dies erklärte England in jeder Hinsicht zu einem unabhängigen Land. Der englische Historiker Geoffrey Elton bezeichnete dieses Gesetz als „wesentlichen Bestandteil“ der „Tudor-Revolution“, da es eine Theorie der nationalen Souveränität darlegte. Cranmer konnte nun, wie von Heinrich gefordert, die Annullierung der Ehe mit Katharina gewähren und verkündete am 23. Mai das Urteil, dass Heinrichs Ehe mit Katharina gegen das Gesetz Gottes verstieß. Der Papst reagierte darauf, indem er Heinrich am 11. Juli 1533 exkommunizierte. Anne gebar am 7. September 1533 eine Tochter, Prinzessin Elizabeth.

Im Jahr 1534 ergriff das Parlament weitere Maßnahmen, um die päpstliche Autorität in England zu begrenzen. Ein neues Ketzergesetz stellte sicher, dass niemand für das Sprechen gegen den Papst bestraft werden konnte und es auch schwieriger machte, jemanden wegen Ketzerei zu verurteilen; jedoch wurden Sakramentarier und Täufer weiterhin heftig verfolgt. Das Gesetz zur absoluten Beschränkung der Annaten verbot alle Annaten an Rom und ordnete auch an, dass Kathedralen, wenn sie die Nominierung des Königs zum Bischof ablehnten, einer Bestrafung durch Praemunire ausgesetzt wären. Das Gesetz der Erstlingsfrüchte und Zehnten übertrug die Steuern auf kirchliches Einkommen vom Papst zur Krone. Das Gesetz betreffend den Peterspfennig und Dispensationen verbot die jährliche Zahlung von Peterspfennig an den Papst durch Grundbesitzer und übertrug die Befugnis, Dispensationen und Lizenzen vom Papst auf den Erzbischof von Canterbury. Dieses Gesetz betonte auch erneut, dass England “keinen höheren Herrn unter Gott, sondern nur Eure Gnade” hatte und dass Heinrichs „kaiserliche Krone“ durch die „unvernünftigen und unliebsamen Usurpationen und Exaktionen“ des Papstes gemindert worden war.

Das erste Gesetz der Suprematie machte Heinrich zum Oberhaupt der Kirche von England und missachtete jegliche “Gewohnheit, Brauch, ausländische Gesetze, ausländische Autorität [oder] Vorschrift”. Für den Fall, dass dies Widerstand hervorrufen sollte, verabschiedete das Parlament 1534 das Hochverratsgesetz, das es unter Todesstrafe stellte, die königliche Vorherrschaft zu leugnen. Im folgenden Jahr wurden Thomas More und John Fisher unter diesem Gesetz hingerichtet. Schließlich verabschiedete das Parlament 1536 das Gesetz gegen die Autorität des Papstes, das den letzten noch legalen Teil der päpstlichen Autorität beseitigte. Dies war die Macht Roms in England, Streitigkeiten über die Schrift zu entscheiden.

Moderate religiöse Reformen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Trennung von Rom gab Heinrich VIII. die Macht, die englische Kirche zu verwalten, sie zu besteuern, ihre Beamten zu ernennen und ihre Gesetze zu kontrollieren. Es gab ihm auch die Kontrolle über die Lehre und das Ritual der Kirche. Während Heinrich ein traditioneller Katholik blieb, waren seine wichtigsten Unterstützer bei der Trennung von Rom die Protestanten. Doch nicht alle seine Unterstützer waren Protestanten. Einige waren Traditionalisten, wie Stephen Gardiner, die gegen die neue Theologie waren, aber fühlten, dass die päpstliche Vorherrschaft nicht wesentlich für die Identität der Kirche von England war. Der König verließ sich auf Protestanten, wie Thomas Cromwell und Thomas Cranmer, um sein religiöses Programm durchzuführen und nahm die Sprache der kontinentalen Reformation an, während er einen Mittelweg zwischen religiösen Extremen beibehielt. Was folgte, war eine Zeit der doktrinären Verwirrung, als sowohl Konservative als auch Reformer versuchten, die zukünftige Richtung der Kirche zu gestalten.

Die Reformer wurden von Cromwell unterstützt, der im Januar 1535 zum Stellvertreter in geistlichen Angelegenheiten ernannt wurde. Effektiv war Cromwell als Generalvikar des Königs mächtiger als die Bischöfe, sogar als der Erzbischof von Canterbury. Largely aufgrund des Einflusses von Anne Boleyn wurden zwischen 1534 und 1536 eine Reihe von Protestanten zu Bischöfen ernannt. Dazu gehörten Latimer, Thomas Goodrich, John Salcot, Nicholas Shaxton, William Barlow, John Hilsey und Edward Foxe. Im gleichen Zeitraum wurde der einflussreichste konservative Bischof, Stephen Gardiner, auf eine diplomatische Mission nach Frankreich geschickt und somit für drei Jahre aus einer aktiven Rolle in der englischen Politik entfernt.

Cromwells Programm, unterstützt durch den Einfluss von Anne Boleyn auf die Ernennung von Bischöfen, richtete sich nicht nur gegen den Klerus und die Macht Roms. Er überzeugte Heinrich davon, dass die Sicherheit vor politischen Allianzen, die Rom möglicherweise zusammenbringen könnte, in Verhandlungen mit den deutschen lutherischen Fürsten der Schmalkaldischen Liga lag. Es schien auch die Möglichkeit zu bestehen, dass Kaiser Karl V. handeln könnte, um seine abgelehnte Tante (Königin Katharina) zu rächen und die Exkommunikation des Papstes durchzusetzen. Die Verhandlungen führten nicht zu einer Allianz, brachten aber lutherische Ideen nach England.

Im Jahr 1536 verabschiedete die Konvokation die erste doktrinäre Erklärung für die Kirche von England, die Zehn Artikel. Dies wurde 1537 vom Bishops’ Neununddreißig Artikel gefolgt. Diese etablierten eine halb-lutherische Lehre für die Kirche. Die Rechtfertigung durch den Glauben, qualifiziert durch die Betonung guter Werke nach der Rechtfertigung, war eine Kernlehre. Die traditionellen sieben Sakramente wurden auf nur drei reduziert – Taufe, Eucharistie und Buße. Die katholische Lehre vom Beten zu Heiligen, vom Fegefeuer und von der Verwendung von Bildern im Gottesdienst wurde untergraben.

Im August 1536, im selben Monat, in dem die Zehn Artikel veröffentlicht wurden, erließ Cromwell eine Reihe von königlichen Anweisungen an den Klerus. Kleinere Feiertage wurden in normale Arbeitstage umgewandelt, einschließlich derjenigen, die einen Kirchenpatron feiern und die meisten Feste während der Erntezeit (Juli bis September). Die Begründung war teilweise wirtschaftlicher Natur, da zu viele Feiertage zu einem Produktivitätsverlust führten und “Anlass zu Laster und Müßiggang” waren. Darüber hinaus betrachteten Protestanten Feiertage als Beispiele für Aberglauben. Der Klerus sollte Wallfahrten entmutigen und die Menschen anweisen, den Armen zu geben, anstatt Opfergaben an Bilder zu machen. Dem Klerus wurde auch befohlen, in jeder Kirche Bibeln in Englisch und Latein aufzustellen, damit die Menschen sie lesen können. Diese letzte Anforderung wurde von den Bischöfen ein Jahr oder länger weitgehend ignoriert, da es keine autorisierte englische Übersetzung gab. Die einzige vollständige volkssprachliche Version war die Coverdale-Bibel, die 1535 fertiggestellt wurde und auf Tyndales früherer Arbeit basierte. Sie fehlte jedoch die königliche Zustimmung.

Der Historiker Diarmaid MacCulloch argumentiert in seiner Studie über die spätere Reformation in England, 1547–1603, dass die Reformation in England nach 1537 durch ihren Hass auf Bilder gekennzeichnet war, wie die Arbeiten von Margaret Aston über Ikonoklasmus und Ikonophobie wiederholt und eloquent demonstriert haben. Im Februar 1538 wurde das berühmte Rood of Grace als mechanischer Betrug verurteilt und am St. Paul’s Cross zerstört. Im Juli wurden die Statuen von Unsere Liebe Frau von Walsingham, Unsere Frau von Ipswich und anderen marianischen Bildern auf Befehl von Cromwell in Chelsea verbrannt. Im September erließ Cromwell eine zweite Reihe königlicher Anweisungen, die die Zerstörung von Bildern anordneten, zu denen Wallfahrtsopfer gemacht wurden, das Verbot, Votivkerzen vor Bildern von Heiligen anzuzünden, und die Predigt von Predigten gegen die Verehrung von Bildern und Reliquien. Danach wurden das Heiligtum und die Knochen von Thomas Becket, von vielen als Märtyrer für die Verteidigung der Freiheiten der Kirche angesehen, in der Kathedrale von Canterbury zerstört.

Auflösung der Klöster

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Für Cromwell und Cranmer war ein Schritt in der protestantischen Agenda der Angriff auf das Mönchtum, das mit der Lehre vom Fegefeuer in Verbindung gebracht wurde. Eine der Hauptaufgaben der Klöster bestand darin, für die Seelen ihrer Wohltäter und für die Seelen aller Christen zu beten. Obwohl der König aus theologischen Gründen nicht gegen religiöse Häuser war, gab es Bedenken hinsichtlich der Loyalität der monastischen Orden, die internationalen Charakter hatten und der königlichen Vorherrschaft widerstanden. Die Häuser der Franziskaner Observanten wurden im August 1534 geschlossen, nachdem dieser Orden die päpstliche Autorität abgelehnt hatte. Zwischen 1535 und 1537 wurden 18 Kartäuser getötet, weil sie dasselbe getan hatten. Die Krone hatte auch finanzielle Schwierigkeiten, und der Reichtum der Kirche, im Gegensatz zu ihrer politischen Schwäche, machte die Beschlagnahme von Kirchengut sowohl verlockend als auch machbar. Die Beschlagnahme von klösterlichem Reichtum war nicht beispiellos; es war bereits 1295, 1337 und 1369 geschehen. Die Kirche besaß zwischen einem Fünftel und einem Drittel des Landes in ganz England; Cromwell erkannte, dass er den Adel und den Hochadel an die königliche Vorherrschaft binden konnte, indem er ihnen die riesige Menge an Kirchenland verkaufte, und dass jede Rückkehr zur vorherigen königlichen Vorherrschaft viele der mächtigen Menschen im Reich verärgern würde.

Im Jahr 1534 initiierte Cromwell eine Visitation der Klöster, offensichtlich um ihren Charakter zu prüfen, tatsächlich aber, um ihren Vermögenswert mit Blick auf eine Enteignung zu bewerten. Die besuchenden Kommissare behaupteten, sexuelle Unmoral und finanzielle Unregelmäßigkeiten unter den Mönchen und Nonnen aufgedeckt zu haben, was die offensichtliche Rechtfertigung für ihre Unterdrückung wurde. Es gab auch Berichte über den Besitz und die Ausstellung von falschen Reliquien, wie zum Beispiel das Phiole des Heiligen Blutes von Hailes Abbey, das bei der Untersuchung als "Honig, geklärt und mit Safran gefärbt" angekündigt wurde. Das von den Besuchern zusammengestellte Compendium Competorum dokumentierte zehn Stücke des heiligen Kreuzes, sieben Portionen der Milch der Jungfrau Maria und zahlreiche Heiligengürtel.

Führende Reformer, angeführt von Anne Boleyn, wollten Klöster in „Orte des Studiums und guter Briefe und zur ständigen Entlastung der Armen“ umwandeln, aber dies wurde nicht getan. Im Jahr 1536 schloss das Gesetz zur Auflösung der kleineren Klöster kleinere Häuser, die mit weniger als £200 pro Jahr bewertet wurden. Heinrich nutzte die Einnahmen, um Küstenverteidigungen (siehe Device Forts) gegen eine erwartete Invasion zu bauen, und das gesamte Land wurde der Krone gegeben oder an den Adel verkauft. Vierunddreißig Häuser wurden gerettet, indem sie für Ausnahmen zahlten. Mönche und Nonnen, die von Schließungen betroffen waren, wurden in größere Häuser verlegt, und Mönche hatten die Möglichkeit, weltliche Geistliche zu werden.

Die königliche Vorherrschaft und die Abschaffung der päpstlichen Autorität hatten nicht zu weit verbreiteten Unruhen geführt, aber die Angriffe auf Klöster und die Abschaffung der Heiligentage und Wallfahrten provozierten Gewalt. Mobs griffen diejenigen an, die geschickt wurden, um klösterliche Gebäude abzubrechen. Unterdrückungskommissare wurden an mehreren Orten von Einheimischen angegriffen. Im Norden Englands gab es Ende 1536 und Anfang 1537 eine Reihe von Aufständen gegen die Auflösungen. Der Lincolnshire Rising fand im Oktober 1536 statt und gipfelte in einer Streitmacht von 40.000 Rebellen, die sich in Lincoln versammelten. Sie forderten ein Ende der Besteuerung in Friedenszeiten, die Aufhebung des Statuts der Nutzungen, ein Ende der Unterdrückung der Klöster und dass Häresie ausgemerzt und Ketzer bestraft werden sollten. Heinrich weigerte sich zu verhandeln, und der Aufstand brach zusammen, als die nervösen Adligen die einfachen Leute überzeugten, sich zu zerstreuen.

Die Pilgerfahrt der Gnade war eine ernstere Angelegenheit. Der pro-katholische, anti-landsteuerliche Aufstand begann im Oktober in Yorkshire und breitete sich auf die anderen nördlichen Grafschaften aus. Etwa 50.000 Mann stark, stellten die Rebellen unter der Führung von Robert Aske 16 der 26 nördlichen Klöster wieder her, die aufgelöst worden waren. Aufgrund der Größe des Aufstands wurde der König überzeugt zu verhandeln. Im Dezember bot Thomas Howard, 3. Herzog von Norfolk, den Rebellen eine Begnadigung und ein Parlament zur Berücksichtigung ihrer Beschwerden an. Aske schickte dann die Rebellen nach Hause. Die ihnen gemachten Versprechen wurden jedoch vom König ignoriert, und Norfolk wurde angewiesen, den Aufstand niederzuschlagen. Siebenundvierzig der Rebellen aus Lincolnshire wurden hingerichtet, und 132 von der Pilgerfahrt der Gnade. In Südengland fanden kleinere Unruhen in Cornwall und Walsingham im Jahr 1537 statt.

Das Scheitern der Pilgerfahrt der Gnade beschleunigte nur den Prozess der Auflösung und überzeugte möglicherweise Heinrich VIII. davon, dass alle religiösen Häuser geschlossen werden mussten. Im Jahr 1540 wurden die letzten Klöster aufgelöst, wodurch ein wichtiges Element der traditionellen Religion ausgelöscht wurde. Ehemalige Mönche erhielten bescheidene Pensionen vom Court of Augmentations und diejenigen, die es konnten, suchten Arbeit als Gemeindepfarrer. Ehemalige Nonnen erhielten kleinere Pensionen und da sie weiterhin an ihre Keuschheitsgelübde gebunden waren, war es ihnen verboten zu heiraten. Heinrich entwickelte persönlich einen Plan, um mindestens dreizehn neue Diözesen zu bilden, sodass die meisten Grafschaften eine auf der Basis eines ehemaligen Klosters (oder mehrerer) hatten, obwohl dieses Vorhaben nur teilweise umgesetzt wurde. Neue Diözesen wurden in Bristol, Gloucester, Oxford, Peterborough, Westminster und Chester eingerichtet, jedoch nicht beispielsweise in Shrewsbury, Leicester oder Waltham.

Widerrufene Reformen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Laut dem Historiker Peter Marshall basierten Heinrichs religiöse Reformen auf den Prinzipien der "Einheit, des Gehorsams und der Wiederherstellung der alten Wahrheit". Doch das Ergebnis war Uneinigkeit und Ungehorsam. Ungeduldige Protestanten nahmen es auf sich, weitere Reformen durchzuführen. Priester hielten Messen auf Englisch statt auf Latein und heirateten unter Verletzung des Zölibats. Es gab nicht nur Spaltungen zwischen Traditionalisten und Reformern, sondern auch unter den Protestanten selbst gab es Unterschiede zwischen den Reformern des Establishments, die lutherische Überzeugungen hatten, und den Radikalen, die anabaptistische und sakramentarische Ansichten vertraten. Berichte über Zwistigkeiten aus allen Teilen Englands erreichten täglich Cromwell—Entwicklungen, die er vor dem König zu verbergen versuchte.

Im September 1538 kehrte Stephen Gardiner nach England zurück, und die offizielle Religionspolitik begann, sich in eine konservative Richtung zu bewegen. Dies lag teilweise daran, dass die Protestanten des Establishments sich eifrig von religiösen Radikalen distanzieren wollten. Im September sandten zwei lutherische Fürsten, der Kurfürst von Sachsen (Johann Friedrich I.) und der Landgraf von Hessen (Philip I.), Warnungen vor täuferischer Aktivität in England. Eine Kommission wurde schnell eingerichtet, um Täufer ausfindig zu machen. Heinrich leitete persönlich den Prozess gegen John Lambert im November 1538, weil dieser die reale Gegenwart Christi in der Eucharistie leugnete. Gleichzeitig beteiligte er sich an der Ausarbeitung einer Proklamation, die Täufer und Sakramentarier aufforderte, das Land zu verlassen oder den Tod zu riskieren. Die Diskussion über die reale Gegenwart (außer durch Universitätsgelehrte) wurde verboten, und Priester, die geheiratet hatten, sollten entlassen werden.

Es wurde deutlich, dass die religiösen Ansichten des Königs zur Religion von denen Cromwells und Cranmers abwichen. Heinrich machte seine traditionellen Vorlieben während des Ostertriduums 1539 bekannt, als er am Karfreitag zum Kreuz kroch. Später im selben Jahr verabschiedete das Parlament die Sechs Artikel, die römisch-katholische Glaubensüberzeugungen und Praktiken wie die Transsubstantiation, den Zölibat des Klerus, die Beichte bei einem Priester, Votivmessen und den Entzug des Messweins für Laien bekräftigten. Am 28. Juni 1540 wurde Cromwell, Heinrichs langjähriger Berater und treuer Diener, hingerichtet. Verschiedene Gründe wurden dafür angeführt: dass Cromwell das Gesetz der Sechs Artikel nicht durchsetzen wollte; dass er Robert Barnes, Hugh Latimer und andere Häretiker unterstützt hatte; und dass er für Heinrichs Ehe mit Anna von Kleves, seiner vierten Frau, verantwortlich war. Viele weitere Verhaftungen gemäß dem Gesetz folgten. Am 30. Juli wurden die Reformatoren Barnes, William Jerome und Thomas Gerrard auf dem Scheiterhaufen verbrannt. In einer Demonstration religiöser Unparteilichkeit wurden Thomas Abell, Richard Featherstone und Edward Powell—all römisch-katholisch—gehängt, ausgeweidet und gevierteilt, während die Protestanten verbrannt wurden. Europäische Beobachter waren schockiert und verwirrt. Der französische Diplomat Charles de Marillac schrieb, dass Heinrichs Religionspolitik ein "Höhepunkt des Bösen" sei und dass:

„Es ist schwierig, ein Volk zu haben, das vollständig gegen neue Irrtümer ist und nicht an der alten Autorität der Kirche und des Heiligen Stuhls festhält oder, auf der anderen Seite, den Papst hasst und keine Meinungen mit den Deutschen teilt. Doch die Regierung will weder das eine noch das andere, sondern besteht darauf, dass sie das befolgen, was befohlen wird, was so oft geändert wird, dass es schwer zu verstehen ist, was es ist.“

Trotz Rückschlägen gelang es den Protestanten, einige Siege zu erringen. Im Mai 1541 ordnete der König an, dass Kopien der Großen Bibel in allen Kirchen ausgelegt werden sollten; bei Nichteinhaltung drohte eine Geldstrafe von £2. Protestanten konnten den wachsenden Zugang zu den heiligen Schriften in der Landessprache feiern, da die meisten Kirchen bis 1545 Bibeln hatten. Die ikonoklastischen Maßnahmen von 1538 wurden im Herbst fortgesetzt, als die Erzbischöfe von Canterbury und York angewiesen wurden, alle verbleibenden Schreine in England zu zerstören. Darüber hinaus überlebte Cranmer förmliche Anklagen wegen Ketzerei im Prebendarierkomplott von 1543.

Dennoch schienen die Traditionalisten die Oberhand zu haben. Bis zum Frühjahr 1543 waren die protestantischen Neuerungen rückgängig gemacht worden, und nur der Bruch mit Rom und die Auflösung der Klöster blieben unverändert. Im Mai 1543 wurde ein neues Formular veröffentlicht, das das Buch der Bischöfe ersetzte. Dieses Buch des Königs lehnte die Rechtfertigung durch den Glauben allein ab und verteidigte traditionelle Zeremonien und die Verwendung von Bildern. Dies wurde wenige Tage später durch die Verabschiedung des Gesetzes zur Förderung der wahren Religion ergänzt, das das Bibellesen auf Männer und Frauen adeliger Herkunft beschränkte. Heinrich äußerte 1545 vor dem Parlament seine Befürchtungen, dass "das Wort Gottes in jeder Schenke und Taverne diskutiert, gereimt, gesungen und durcheinandergebracht wird, entgegen der wahren Bedeutung und Lehre desselben." Im Frühjahr 1544 schienen die Konservativen erneut an Einfluss zu verlieren. Im März erschwerte das Parlament die Verfolgung von Personen, die gegen die Sechs Artikel verstoßen hatten. Cranmers "Exhortation and Litany", der erste offizielle Gottesdienst in der Landessprache, wurde im Juni 1544 veröffentlicht, und das "King's Primer" wurde im Mai 1545 zum einzigen autorisierten englischen Gebetbuch. Beide Texte hatten einen reformierten Schwerpunkt. Nach dem Tod des Konservativen Edward Lee im September 1544 wurde der Protestant Robert Holgate sein Nachfolger als Erzbischof von York. Im Dezember 1545 erhielt der König die Befugnis, das Eigentum der Kapellen (Treuhandfonds, die zur Bezahlung von Priestern für Requiem-Messen eingesetzt wurden) zu beschlagnahmen. Obwohl Heinrichs Motive größtenteils finanzieller Natur waren (England befand sich im Krieg mit Frankreich und benötigte dringend Geld), war die Verabschiedung des Kapellen-Gesetzes "ein Zeichen dafür, wie tief die Lehre vom Fegefeuer untergraben und diskreditiert worden war".Im Jahr 1546 waren die Konservativen wieder im Aufwind. Eine Reihe kontroverser Predigten des Protestanten Edward Crome löste eine Verfolgung von Protestanten aus, die von den Traditionalisten effektiv genutzt wurde, um ihre Rivalen gezielt ins Visier zu nehmen. Während dieser Zeit wurde Anne Askew im Londoner Tower gefoltert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Selbst Heinrichs letzte Frau, Katherine Parr, wurde des Häresieverdachts beschuldigt, konnte sich aber durch Berufung auf die Gnade des Königs retten. Mit den Protestanten in der Defensive nutzten die Traditionalisten ihren Vorteil, indem sie protestantische Bücher verboten.

Die konservative Verfolgung von Königin Katherine jedoch schlug fehl. Im November 1546 gab es bereits Anzeichen dafür, dass die religiöse Politik erneut zugunsten des Protestantismus kippte. Heinrichs Testament sah vor, dass ein Regentschaftsrat nach seinem Tod regieren sollte, der von Traditionalisten dominiert worden wäre, wie zum Beispiel dem Herzog von Norfolk, dem Lordkanzler Wriothesly, Bischof Gardiner und Bischof Tunstall. Nach einem Streit mit dem König wurde Bischof Gardiner, der führende konservative Geistliche, entehrt und als Berater abgesetzt. Später wurde der Herzog von Norfolk, der mächtigste konservative Adlige, verhaftet. Als Heinrich 1547 starb, gelang es dem Protestant Edward Seymour, dem Bruder von Jane Seymour, Heinrichs dritter Frau (und damit Onkel des zukünftigen Eduard VI.), durch eine Reihe von Allianzen wie mit John Dudley, die Kontrolle über den Geheimen Rat zu erlangen.

Eduardische Reformation

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Als Heinrich 1547 starb, erbte sein neunjähriger Sohn, Eduard VI., den Thron. Da Eduard eine protestantisch-humanistische Erziehung erhielt, hegten Protestanten hohe Erwartungen und hofften, dass er wie Josia, der biblische König von Judäa, sein würde, der die Altäre und Bilder des Baal zerstörte. Während der sieben Jahre von Eduards Herrschaft würde eine protestantische Einrichtung allmählich religiöse Veränderungen umsetzen, die darauf abzielten, "eine Kirche zu zerstören und eine andere aufzubauen, in einer religiösen Revolution von rücksichtsloser Gründlichkeit". Anfangs spielte jedoch politisch gesehen Edward kaum eine Rolle. Die eigentliche Macht lag in den Händen des Regentschaftsrates, der Edward Seymour, 1. Herzog von Somerset, zum Lordprotektor wählte. Der protestantische Somerset verfolgte zunächst zögerlich Reformen, teilweise weil seine Macht nicht unangefochten war. Die Sechs Artikel blieben das Gesetz des Landes, und am 24. Mai wurde eine Proklamation herausgegeben, um die Bevölkerung gegen "Neuerungen und Veränderungen in der Religion" zu beruhigen.

Dennoch planten Seymour und Cranmer, die Reformation der Religion voranzutreiben. Im Juli wurde ein Buch mit Predigten veröffentlicht, aus dem alle Geistlichen an Sonntagen predigen sollten. Die Predigten waren explizit protestantisch in ihrem Inhalt und verurteilten Reliquien, Bilder, Rosenkränze, Weihwasser, Palmzweige und andere "päpstliche Aberglauben". Es widersprach auch direkt dem King's Book, indem es lehrte: "Wir werden nur durch Glauben, frei und ohne Werke, gerechtfertigt". Trotz Einwänden von Gardiner, der die Rechtmäßigkeit des Umgehens von Parlament und Konvokation in Frage stellte, wurde die Rechtfertigung allein durch den Glauben zu einer zentralen Lehre der englischen Kirche gemacht.

Bildersturm und Abschaffung der Kirchen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im August 1547 wurden dreißig Kommissare—fast alle Protestanten—ernannt, um eine königliche Visitation der Kirchen Englands durchzuführen. Die Königlichen Anordnungen von 1547, die den Kommissaren als Leitfaden dienten, wurden von Cromwells Anordnungen von 1538 übernommen, aber radikaler überarbeitet. Der irische Historiker Eamon Duffy bezeichnet sie als eine "bedeutende Verschiebung in Richtung vollständigen Protestantismus". Kirchliche Prozessionen—einer der dramatischsten und öffentlichsten Aspekte der traditionellen Liturgie—wurden verboten. Die Anordnungen griffen auch die Verwendung von Sakramentalien wie Weihwasser an. Es wurde betont, dass sie weder Segen noch Heilung vermittelten, sondern nur an Christus erinnerten. Das Anzünden von Votivkerzen vor Bildern von Heiligen war bereits 1538 verboten worden, und die Anordnungen von 1547 gingen weiter und verboten auch solche, die auf dem Kreuzgangsloft angebracht waren. Das Rosenkranzgebet wurde ebenfalls verurteilt.

Die Anordnungen lösten im Herbst 1547 eine Welle der Bilderstürmerei aus. Obwohl die Anordnungen nur Bilder verurteilten, die als Gegenstände der Anbetung oder Verehrung missbraucht wurden, wurde die Definition des Missbrauchs erweitert, um die Zerstörung aller Bilder und Reliquien zu rechtfertigen. Buntglasfenster, Schreine, Statuen und Kruzifixe wurden beschädigt oder zerstört. Kirchenwände wurden gekalkt und mit biblischen Texten bedeckt, die die Götzenverehrung verurteilten.

Die konservativen Bischöfe Edmund Bonner und Gardiner protestierten gegen die Visitation und wurden beide verhaftet. Bonner verbrachte fast zwei Wochen im Fleet-Gefängnis, bevor er freigelassen wurde. Gardiner wurde im September ins Fleet-Gefängnis geschickt und blieb dort bis Januar 1548. Da er sich weiterhin weigerte, die neuen religiösen Richtlinien durchzusetzen, wurde er im Juni erneut verhaftet und für den Rest von Eduards Herrschaft im Tower of London eingesperrt. Als im November 1547 ein neues Parlament zusammentrat, begann es damit, die während Heinrichs VIII. Herrschaft verabschiedeten Gesetze zum Schutz der traditionellen Religion abzuschaffen. Das Gesetz der Sechs Artikel wurde aufgehoben, wodurch die Leugnung der realen, physischen Präsenz Christi in der Eucharistie entkriminalisiert wurde. Auch die alten Häresiegesetze wurden aufgehoben, was eine freie Debatte über religiöse Fragen ermöglichte. Im Dezember erlaubte das Sakramentsgesetz den Laien, die Kommunion unter beiden Gestalten zu empfangen, also sowohl den Wein als auch das Brot. Dies wurde von den Konservativen abgelehnt, aber von den Protestanten begrüßt. Das Kapellen-Gesetz von 1547 schaffte die verbliebenen Kapellen ab und konfiszierte deren Vermögenswerte. Im Gegensatz zum Kapellen-Gesetz von 1545 war das Gesetz von 1547 gezielt darauf ausgerichtet, die letzten verbliebenen Institutionen, die für die Toten beteten, zu beseitigen. Das konfiszierte Vermögen finanzierte das "Rough Wooing" gegen Schottland. Chantry-Priester hatten den Gemeinden als Hilfsgeistliche und Schulmeister gedient, und einige Gemeinschaften wurden durch den Verlust der wohltätigen und pastoralen Dienste ihrer Chantries zerstört. Historiker streiten darüber, wie gut dies aufgenommen wurde. A. G. Dickens behauptete, dass die Menschen „aufgehört hatten, an Fürbittmessen für Seelen im Fegefeuer zu glauben“, aber Eamon Duffy argumentierte, dass der Abriss der Chantry-Kapellen und die Entfernung der Bilder mit der Aktivität der königlichen Besucher zusammenfielen. Die Beweise sind oft zweideutig. An manchen Orten setzten Chantry-Priester ihre Gebete fort und Landbesitzer bezahlten sie weiterhin dafür. Einige Gemeinden unternahmen Schritte, um Bilder und Reliquien zu verstecken, um sie vor Beschlagnahmung und Zerstörung zu retten. Der Widerstand gegen die Entfernung der Bilder war weit verbreitet—so sehr, dass, als William Dowsing während des Commonwealth den Auftrag erhielt, in Suffolk Bilder zu zerstören, seine Aufgabe, wie er berichtet, enorm war.

Gebetbuch von 1549

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das zweite Jahr von Eduards Herrschaft war ein Wendepunkt für die englische Reformation; viele Menschen identifizierten das Jahr 1548, und nicht die 1530er Jahre, als den Beginn des Schismas der englischen Kirche von der römisch-katholischen Kirche. Am 18. Januar 1548 schaffte der Geheime Rat die Verwendung von Kerzen an Lichtmess, Asche am Aschermittwoch und Palmzweigen am Palmsonntag ab. Am 21. Februar ordnete der Rat ausdrücklich die Entfernung aller Kirchenbilder an.

Am 8. März verkündete eine königliche Proklamation eine bedeutendere Änderung—die erste große Reform der Messe und der offiziellen eucharistischen Theologie der Kirche von England. Die "Order of the Communion" war eine Reihe von englischen Ermahnungen und Gebeten, die die protestantische Theologie widerspiegelten und in die lateinische Messe eingefügt wurden. Eine wesentliche Abweichung von der Tradition war, dass das individuelle Bekenntnis zu einem Priester—lange eine Voraussetzung vor dem Empfang der Eucharistie—optional gemacht und durch ein allgemeines Bekenntnis ersetzt wurde, das von der gesamten Gemeinde gesprochen wurde. Die Auswirkung auf die religiöse Praxis war tiefgreifend, da die Mehrheit der Laien, nicht nur Protestanten, wahrscheinlich aufhörten, ihre Sünden ihren Priestern zu beichten.

Bis 1548 hatten Cranmer und andere führende Protestanten ihre Position zur Eucharistie von der lutherischen zur reformierten Ansicht geändert. Wesentlich für Cranmers Meinungsänderung war der Einfluss des Straßburger Theologen Martin Bucer. Dieser Wandel zeigt sich in der Lehre über die Eucharistie in der "Order of the Communion". Die Laien wurden angewiesen, dass sie beim Empfang des Sakraments "geistlich das Fleisch Christi essen", was einen Angriff auf den Glauben an die wirkliche, leibliche Präsenz Christi in der Eucharistie darstellte. Die "Order of the Communion" wurde weitgehend unverändert in das neue Gebetbuch aufgenommen.

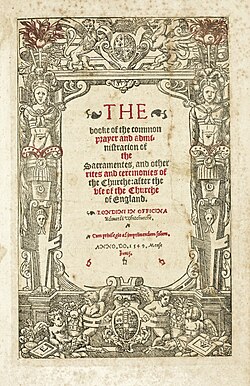

Dieses Gebetbuch und die Liturgie, das Book of Common Prayer, wurden durch das Act of Uniformity von 1549 autorisiert. Es ersetzte die damals verwendeten regionalen lateinischen Riten wie den Gebrauch von Sarum, den Gebrauch von York und den Gebrauch von Hereford durch eine Liturgie in englischer Sprache. Verfasst von Cranmer, war dieses erste Gebetbuch ein vorübergehender Kompromiss mit den Konservativen. Es bot den Protestanten einen Gottesdienst, der frei von dem war, was sie als Aberglauben betrachteten, während es die traditionelle Struktur der Messe beibehielt.

Die Zyklen und Jahreszeiten des Kirchenjahres wurden weiterhin beachtet, und es gab Texte für tägliche Morgengebete, Messe und Evensong (Abendgebet). Darüber hinaus gab es einen Kalender mit Heiligenfesten, die Kollekte und Schriftlesungen für den jeweiligen Tag beinhalteten. Priester trugen weiterhin liturgische Gewänder—das Gebetbuch empfahl das Pluviale statt der Kasel. Viele der Gottesdienste waren wenig verändert. Die Taufe behielt einen stark sakramentalen Charakter, einschließlich der Segnung des Wassers im Taufbecken, der Versprechen der Paten, des Zeichnens des Kreuzes auf der Stirn des Kindes und des Einwickelns in ein weißes Chrisamtuch. Die Konfirmations- und Traugottesdienste folgten dem Sarum-Ritus. Es gab auch Überreste von Gebeten für die Verstorbenen und der Requiem-Messe, wie die Möglichkeit, die heilige Kommunion bei einer Beerdigung zu feiern.

Dennoch war das erste Book of Common Prayer ein "radikaler" Bruch mit der traditionellen Liturgie, da es "fast alles eliminierte, was bis dahin zentral für die eucharistische Frömmigkeit der Laien gewesen war". Die Kommunion fand ohne die Erhebung des geweihten Brotes und Weins statt. Diese Erhebung war der zentrale Moment der alten Liturgie gewesen, da sie mit der Vorstellung der realen Präsenz verbunden war. Darüber hinaus wurde das Weihegebet geändert, um die protestantische Theologie widerzuspiegeln. Drei Opfer wurden erwähnt; das erste war das Opfer Christi am Kreuz. Das zweite war das Opfer des Lobes und des Dankes der Gemeinde, und das dritte war das Angebot "unserer selbst, unserer Seelen und Körper, als ein vernünftiges, heiliges und lebendiges Opfer" an Gott. Während der mittelalterliche Kanon der Messe "die Handlung des Priesters am Altar ausdrücklich mit dem Opfer Christi identifizierte", brach das Gebetbuch diese Verbindung, indem es erklärte, dass das Danksagungsopfer der Kirche in der Eucharistie nicht dasselbe sei wie das Opfer Christi am Kreuz. Anstelle dessen, dass der Priester das Opfer Christi Gott dem Vater darbrachte, bot die versammelte Gemeinde ihre Lobpreisungen und Danksagungen an. Die Eucharistie wurde nun als Mittel verstanden, an Christi Opfer teilzuhaben und dessen Nutzen zu empfangen.

Es gab weitere Abweichungen von der Tradition. Zumindest anfangs gab es keine Musik, da es Zeit brauchte, den Bestand an lateinischer Kirchenmusik zu ersetzen. Ein Großteil des liturgischen Jahres wurde einfach "weggefegt", wobei nur die Hauptfeste Weihnachten, Ostern und Pfingsten sowie einige biblische Heiligentage (Apostel, Evangelisten, Johannes der Täufer und Maria Magdalena) und nur zwei Marienfeste (Mariä Reinigung und Mariä Verkündigung) erhalten blieben. Mariä Himmelfahrt, Fronleichnam und andere Feste entfielen. Im Jahr 1549 legalisierte das Parlament auch die Ehe von Geistlichen, etwas, das bereits von einigen Protestanten (einschließlich Cranmer) praktiziert wurde, aber von Konservativen als abscheulich angesehen wurde.

Rebellion

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Durchsetzung der neuen Liturgie fand nicht immer ohne Widerstand statt. In der West Country war die Einführung des Book of Common Prayer der Auslöser für eine Reihe von Aufständen im Sommer 1549. Es gab kleinere Unruhen auch anderswo, von den West Midlands bis nach Yorkshire. Der Aufstand gegen das Gebetbuch war nicht nur eine Reaktion auf das Gebetbuch; die Rebellen forderten eine vollständige Wiederherstellung des katholischen Glaubens vor der Reformation. Sie wurden auch durch wirtschaftliche Anliegen wie die Landeinzäunung motiviert. In Ostanglien fehlte den Rebellionen jedoch ein römisch-katholischer Charakter. Der Aufstand von Kett in Norwich vermischte protestantische Frömmigkeit mit Forderungen nach wirtschaftlichen Reformen und sozialer Gerechtigkeit.

Die Aufstände wurden erst nach erheblichem Verlust von Menschenleben niedergeschlagen. Somerset wurde beschuldigt und im Oktober aus dem Amt entfernt. Sowohl Konservative als auch Reformer glaubten fälschlicherweise, dass die Reformation rückgängig gemacht werden würde. Als de facto Regent folgte Somerset John Dudley, 1. Earl of Warwick, der neu ernannte Lordpräsident des Geheimen Rates. Warwick sah die weitere Umsetzung der reformatorischen Politik als Mittel, um protestantische Unterstützung zu gewinnen und seine konservativen Rivalen zu besiegen.

Weitere Reformen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Von diesem Zeitpunkt an schritt die Reformation zügig voran. Seit den 1530er Jahren war eines der Hindernisse für die protestantische Reform das Bistum, das zwischen einer traditionellen Mehrheit und einer protestantischen Minderheit bitter gespalten war. Dieses Hindernis wurde in den Jahren 1550–1551 beseitigt, als das Episkopat von Konservativen gesäubert wurde. Edmund Bonner von London, William Rugg von Norwich, Nicholas Heath von Worcester, John Vesey von Exeter, Cuthbert Tunstall von Durham, George Day von Chichester und Stephen Gardiner von Winchester wurden entweder ihrer Bistümer beraubt oder zum Rücktritt gezwungen. Thomas Thirlby, Bischof von Westminster, gelang es nur, Bischof zu bleiben, indem er in das Bistum Norwich versetzt wurde, "wo er während seiner Amtszeit praktisch nichts tat". Traditionelle Bischöfe wurden durch Protestanten wie Nicholas Ridley, John Ponet, John Hooper und Miles Coverdale ersetzt.

Das neu vergrößerte und selbstbewusste protestantische Episkopat wandte seine Aufmerksamkeit darauf, die Bemühungen konservativer Geistlicher zu beenden, die "päpstliche Messe zu fälschen" durch Schlupflöcher im Gebetbuch von 1549. Das Book of Common Prayer wurde in einer Zeit verfasst, in der es notwendig war, Kompromisse und Zugeständnisse an Traditionalisten zu gewähren. Dies wurde von konservativen Priestern ausgenutzt, die die neue Liturgie so weit wie möglich der alten ähnlich gestalteten, einschließlich der Erhebung der Eucharistie. Der konservative Bischof Gardiner unterstützte das Gebetbuch, während er im Gefängnis saß, und der Historiker Eamon Duffy bemerkt, dass viele Laien das Gebetbuch "als ein englisches Messbuch" betrachteten. Um die Messe anzugreifen, begannen Protestanten damit, die Steinaltäre zu entfernen. Bischof Ridley startete die Kampagne im Mai 1550, als er anordnete, dass alle Altäre in seinem Londoner Bistum durch hölzerne Abendmahlstische ersetzt werden sollten. Andere Bischöfe im ganzen Land folgten seinem Beispiel, aber es gab auch Widerstand. Im November 1550 ordnete der Geheime Rat die Entfernung aller Altäre an, um alle Streitigkeiten zu beenden. Während das Gebetbuch den Begriff "Altar" verwendete, bevorzugten Protestanten einen Tisch, weil Christus bei der letzten Mahlzeit das Sakrament an einem Tisch einsetzte. Die Entfernung der Altäre war auch ein Versuch, die Vorstellung zu zerstören, dass die Eucharistie das Opfer Christi sei. Während der Fastenzeit im Jahr 1550 predigte John Hooper: "Solange die Altäre bleiben, werden sowohl das unwissende Volk als auch der unwissende und bösgläubige Priester immer von einem Opfer träumen".

Im März 1550 wurde ein neues Ordinarium veröffentlicht, das auf Martin Bucers eigenem Traktat über die Form der Ordination basierte. Während Bucer nur einen Gottesdienst für alle drei Ordensstufen des Klerus vorgesehen hatte, war das englische Ordinarium konservativer und hatte separate Gottesdienste für Diakone, Priester und Bischöfe. Während seiner Weihe zum Bischof von Gloucester widersprach John Hooper der Erwähnung von "allen Heiligen und dem heiligen Evangelisten" im Treueid und der Anforderung, dass er eine schwarze Chimäre über einem weißen Rochett tragen müsse. Hooper wurde davon befreit, die Heiligen in seinem Eid anzurufen, aber letztendlich würde er überzeugt sein, die anstößige Weihekleidung zu tragen. Dies war der erste Kampf in der Auseinandersetzung um die liturgischen Gewänder, die im Wesentlichen ein Konflikt darüber war, ob die Kirche Menschen dazu verpflichten konnte, Zeremonien zu befolgen, die weder für das Heil notwendig waren noch von der Schrift verboten wurden (Adiaphora).

Das Gebetbuch von 1552 und die Beschlagnahmung von Kirchengemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Buch des Gemeinsamen Gebets von 1549 wurde von Protestanten sowohl in England als auch im Ausland dafür kritisiert, dass es zu anfällig für eine römisch-katholische Neuauslegung war. Martin Bucer identifizierte 60 Probleme mit dem Gebetbuch, und der Italiener Peter Martyr Vermigli äußerte seine eigenen Beschwerden. Veränderungen in der eucharistischen Theologie zwischen 1548 und 1552 machten das Gebetbuch ebenfalls unzufriedenstellend – während dieser Zeit erzielten englische Protestanten einen Konsens, der jede reale körperliche Gegenwart Christi in der Eucharistie ablehnte. Einflussreiche Protestanten wie Vermigli verteidigten die symbolische Sichtweise Zwinglis auf die Eucharistie. Weniger radikale Protestanten wie Bucer und Cranmer befürworteten eine geistliche Gegenwart im Sakrament. Cranmer selbst hatte bereits rezeptionistische Ansichten zum Abendmahl angenommen. Im April 1552 wurde ein neues Einheitsgesetz erlassen, das eine überarbeitete Version des Buches des Gemeinsamen Gebets autorisierte, das ab dem 1. November im Gottesdienst verwendet werden sollte.

Dieses neue Gebetbuch entfernte viele der traditionellen Elemente des Gebetbuches von 1549 und führte zu einer stärker protestantischen Liturgie. Der Abendmahlsgottesdienst wurde so gestaltet, dass jeglicher Hinweis auf Konsekration oder Veränderung des Brotes und des Weins entfernt wurde. Anstelle von ungesäuerten Oblaten sollte normales Brot verwendet werden. Das Gebet der Anrufung (Epiklese) wurde entfernt, und der Pfarrer sagte nicht mehr "der Leib Christi", wenn er die Kommunion ausführte. Stattdessen sagte er: "Nimm und iss dies, zur Erinnerung, dass Christus für dich gestorben ist, und nähre ihn in deinem Herzen im Glauben, mit Dankbarkeit". Die Gegenwart Christi im Abendmahl war eine geistliche Gegenwart, die "auf die subjektive Erfahrung des Kommunikanten beschränkt war". Der anglikanische Bischof und Gelehrte Colin Buchanan interpretiert das Gebetbuch so, dass "der einzige Punkt, an dem Brot und Wein den Leib und das Blut bedeuten, bei der Aufnahme liegt". Anstatt das Sakrament aufzubewahren (was oft zur Eucharistischen Anbetung führte), sollte übrig gebliebenes Brot oder Wein vom Vikar für den gewöhnlichen Verzehr mit nach Hause genommen werden.

Im neuen Gebetbuch wurden die letzten Überreste von Gebeten für die Toten aus dem Trauergottesdienst entfernt. Im Gegensatz zur Version von 1549 entfernte das Gebetbuch von 1552 viele traditionelle Sakramentalien und Bräuche, die den Glauben an den Segen und die Beschwörung von Personen und Objekten widerspiegelten. Im Taufgottesdienst erhielten Säuglinge nicht mehr die geringe Beschwörung und das weiße Chrisomgewand wie in der Version von 1549. Die Salbung war nicht mehr in den Gottesdiensten zur Taufe, Ordination und Krankenbesuchung enthalten. Diese Zeremonien wurden geändert, um die Bedeutung des Glaubens zu betonen, anstatt sich auf Rituale oder Objekte zu verlassen. Die liturgischen Gewänder wurden vereinfacht – Ministern war nur das Tragen des Chorhemds erlaubt, und Bischöfe mussten ein Rochett tragen. Während der Herrschaft Eduards erstellten Inventare der Pfarrwerte, angeblich zur Verhinderung von Unterschlagung, überzeugten viele Menschen davon, dass die Regierung beabsichtigte, das Kircheneigentum zu beschlagnahmen, genauso wie es bei den Stiftungen geschah. Diese Befürchtungen wurden im März 1551 bestätigt, als der Geheimrat die Beschlagnahme von Kirchengeschirr und Gewändern anordnete "da die Majestät des Königs dringend eine Masse Geldes benötigte". Keine Maßnahmen wurden ergriffen, bis 1552–1553, als Kommissare ernannt wurden. Sie wurden angewiesen, nur die "unbedingt notwendigen" Gegenstände gemäß dem Gebetbuch von 1552 zu hinterlassen – ein Chorhemd, Tischtücher, ein Abendmahlkelch und eine Glocke. Zu beschlagnahmende Gegenstände umfassten Messgewänder, Kelche, Chrismafässer, Patenen, Monstranzen und Leuchter. Viele Gemeinden verkauften ihre Wertsachen lieber, als sie zu einem späteren Zeitpunkt beschlagnahmen zu lassen. Das Geld finanzierte Gemeindeprojekte, die von königlichen Behörden nicht in Frage gestellt werden konnten. In vielen Gemeinden wurden Gegenstände versteckt oder an örtliche Landbesitzer gegeben, die sie tatsächlich der Kirche geliehen hatten. Die Beschlagnahmungen führten zu Spannungen zwischen den protestantischen Kirchenführern und Warwick, jetzt Herzog von Northumberland. Cranmer, Ridley und andere protestantische Führer vertrauten Northumberland nicht vollständig. Northumberland versuchte seinerseits, diese Bischöfe zu untergraben, indem er ihre Kritiker wie Jan Laski und John Knox förderte. Cransmers Plan zur Überarbeitung des englischen Kirchenrechts, die Reformatio legum ecclesiasticarum, scheiterte im Parlament aufgrund von Northumberlands Opposition. Trotz solcher Spannungen wurde im Mai 1553 auf königliche Autorität hin eine neue Lehrerklärung herausgegeben, um das Königsbuch zu ersetzen. Die Vierzig-zwei Artikel spiegelten die im Laufe von Eduards Herrschaft entstehende reformierte Theologie und Praxis wider, die der Historiker Christopher Haigh als "zurückhaltenden Calvinismus" beschreibt. Sie bekräftigten die Prädestination und dass der König von England unter Christus das Oberhaupt der Kirche von England war.

Eduards Nachfolge

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]König Eduard erkrankte im Februar schwer und starb im Juli 1553. Vor seinem Tod befürchtete Eduard, dass seine streng katholische Schwester Maria seine religiösen Reformen rückgängig machen würde. Es wurde ein neuer Nachfolgeplan erstellt, bei dem beide Schwestern von Eduard, Maria und Elizabeth, wegen ihrer Unehelichkeit zugunsten der Protestantin Jane Grey übergangen wurden, der Enkelin von Eduards Tante Mary Tudor und Schwiegertochter des Herzogs von Northumberland. Diese neue Nachfolge verstieß gegen den Dritten Thronfolgeakt von 1543 und wurde weithin als ein Versuch von Northumberland angesehen, an der Macht zu bleiben. Northumberland war wegen der Kirchenbeschlagnahmungen unbeliebt, und die Unterstützung für Jane brach zusammen. Am 19. Juli erklärte der Privy Council Maria zur Königin unter dem Beifall der Menschenmassen in London.

Marianische Restoration

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Versöhnung mit Rom

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sowohl Protestanten als auch römische Katholiken verstanden, dass die Thronbesteigung von Maria I. eine Wiederherstellung der traditionellen Religion bedeutete. Bevor es eine offizielle Genehmigung gab, begannen lateinische Messen in ganz England wieder aufzutauchen, obwohl das Buch des gemeinsamen Gebets von 1552 die einzige legale Liturgie blieb. Maria begann ihre Regentschaft vorsichtig, indem sie die Notwendigkeit der Toleranz in religiösen Angelegenheiten betonte und verkündete, dass sie vorerst keine religiöse Konformität erzwingen würde. Dies war teilweise Marias Versuch, protestantischen Widerstand zu vermeiden, bevor sie ihre Macht konsolidieren konnte. Obwohl Protestanten keine Mehrheit der Bevölkerung waren, waren ihre Zahlen während der Regentschaft Edwards gewachsen. Der Historiker Eamon Duffy schreibt: "Protestantismus war eine zu berücksichtigende Kraft in London und in Städten wie Bristol, Rye und Colchester, und in einigen nordenglischen Städten wie Hessle, Hull und Halifax wurde er es auch."

Nach Marias Thronbesteigung wurden der Herzog von Norfolk sowie die konservativen Bischöfe Bonner, Gardiner, Tunstall, Day und Heath aus dem Gefängnis entlassen und in ihre früheren Diözesen zurückversetzt. Bis September 1553 waren Hooper und Cranmer im Gefängnis. Northumberland selbst wurde hingerichtet, jedoch erst nach seiner Konversion zum Katholizismus.

Der Bruch mit Rom und die religiösen Reformen von Heinrich VIII. und Eduard VI. wurden durch parlamentarische Gesetzgebung erreicht und konnten nur durch das Parlament rückgängig gemacht werden. Als das Parlament im Oktober zusammentrat, schlug Bischof Gardiner, nun Lordkanzler, zunächst die Aufhebung aller religiösen Gesetze seit 1529 vor. Das Unterhaus weigerte sich, diesen Gesetzesentwurf zu verabschieden, und nach hitziger Debatte hob das Parlament alle edwardianischen Religionsgesetze auf, einschließlich der Ehe von Geistlichen und des Gebetbuchs, im Ersten Aufhebungsgesetz. Bis zum 20. Dezember wurde die Messe gesetzlich wieder eingeführt. Für Maria gab es Enttäuschungen: Das Parlament weigerte sich, Nichtteilnahme an der Messe zu bestrafen, wollte das konfiszierte Kircheneigentum nicht wiederherstellen und ließ die Frage der päpstlichen Oberhoheit offen.

Um England für den römisch-katholischen Glauben zu sichern, benötigte Maria einen Erben, und ihre protestantische Halbschwester Elizabeth musste daran gehindert werden, die Krone zu erben. Auf Anraten ihres Cousins, König Karl V. vom Heiligen Römischen Reich, heiratete sie 1554 seinen Sohn, Philipp II. von Spanien. Es gab Widerstand, und sogar eine Rebellion in Kent (unter der Führung von Sir Thomas Wyatt); obwohl vorgesehen war, dass Philipp niemals das Königreich erben würde, wenn es keinen Erben gäbe, keine Ländereien erhielt und keine Krönung hatte. Bis Ende 1554 war Heinrichs VIII. religiöse Regelung wieder eingeführt worden, aber England war immer noch nicht mit Rom wiedervereinigt. Bevor eine Wiedervereinigung stattfinden konnte, mussten kirchliche Eigentumsstreitigkeiten geklärt werden – was praktisch bedeutete, dass der Adel und die Gentry, die konfiszierte Kirchenländer gekauft hatten, sie behalten durften. Kardinal Reginald Pole, der Cousin der Königin, kam im November 1554 als päpstlicher Legat, um Englands Schisma mit der römisch-katholischen Kirche zu beenden. Am 28. November wandte sich Pole an das Parlament, um es zu bitten, das Schisma zu beenden, und erklärte: "Ich komme nicht, um zu zerstören, sondern um zu bauen. Ich komme, um zu versöhnen, nicht zu verurteilen. Ich komme nicht, um zu zwingen, sondern um erneut zu rufen." Als Reaktion darauf reichte das Parlament am nächsten Tag eine Petition an die Königin ein und bat darum, dass "dieses Reich und die Herrschaften durch die Vermittlung des Herrn Kardinal Pole wieder mit der Kirche von Rom vereint werden könnten".

Am 30. November sprach Pole vor beiden Häusern des Parlaments und sprach die Mitglieder des Parlaments „sowie das gesamte Reich und dessen Herrschaften von jeder Ketzerei und jedem Schisma frei“. Danach sprachen die Bischöfe die Diözesankleriker frei, und diese sprachen wiederum die Pfarrangehörigen frei. Am 26. Dezember brachte der Geheimrat Gesetze ein, mit denen die religiöse Gesetzgebung der Herrschaft Heinrichs VIII. aufgehoben und die Wiedervereinigung mit Rom umgesetzt wurde. Dieser Gesetzentwurf wurde als Zweites Aufhebungsgesetz verabschiedet.

Rekatholisierung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der irische Kirchenhistoriker Eamon Duffy schreibt, dass das Marianische religiöse "Programm nicht eine Reaktion, sondern eine kreative Neugestaltung" war, die alles absorbierte, was in den Reformen von Heinrich VIII. und Eduard VI. als positiv angesehen wurde. Das Ergebnis war "subtil, aber deutlich verschieden vom Katholizismus der 1520er Jahre." Laut dem Historiker Christopher Haigh spiegelte der Katholizismus, der sich in Marias Herrschaft entwickelte, "den reifen erasmianischen Katholizismus" seiner führenden Geistlichen wider, die alle in den 1520er und 1530er Jahren ausgebildet wurden. Marianische Kirchenliteratur, Kirchenwohltaten und Rechnungsbücher der Kirchenvorsteher deuten auf weniger Betonung von Heiligen, Bildern und Gebeten für die Toten hin. Es wurde mehr Wert auf die Notwendigkeit innerer Reue gelegt, zusätzlich zu äußeren Bußakten. Kardinal Pole selbst war Mitglied der Spirituali, einer katholischen Reformbewegung, die mit Protestanten die Betonung der totalen Abhängigkeit des Menschen von Gottes Gnade durch Glauben und Augustinische Ansichten über das Heil teilte. Kardinal Pole würde schließlich Cranmer im Jahr 1556 als Erzbischof von Canterbury ablösen, wobei die jurisdiktionellen Fragen zwischen England und Rom Cranmers Absetzung verhinderten. Maria hätte Cranmer wegen Hochverrats vor Gericht stellen und hinrichten lassen können – er hatte die Ansprüche von Lady Jane Grey unterstützt –, aber sie beschloss, ihn wegen Häresie vor Gericht zu stellen. Seine Widerrufe seines Protestantismus hätten einen bedeutenden Erfolg für sie bedeutet. Unglücklicherweise zog er jedoch unerwartet seine Widerrufe im letzten Moment zurück, als er auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden sollte, was den propagandistischen Sieg ihrer Regierung zunichtemachte.

Als päpstlicher Legat hatte Pole Autorität über sowohl seine Provinz Canterbury als auch die Provinz York, was es ihm ermöglichte, die Gegenreformation in ganz England zu überwachen. Er ließ Bilder, Gewänder und Geräte in Kirchen wieder installieren. Etwa 2.000 verheiratete Geistliche wurden von ihren Ehefrauen getrennt, aber die Mehrheit von ihnen durfte ihre Arbeit als Priester fortsetzen. Pole wurde von einigen der führenden katholischen Intellektuellen unterstützt, spanischen Mitgliedern des Dominikanerordens: Pedro de Soto, Juan de Villagarcía und Bartolomé Carranza.

Im Jahr 1556 ordnete Pole an, dass Geistliche ihren Gemeindemitgliedern jeden Sonntag ein Kapitel aus dem Buch "A Profitable and Necessary Doctrine" von Bischof Bonner vorlesen sollten. Das Werk von Bonner war nach dem King's Book von 1543 modelliert und eine Zusammenstellung grundlegender katholischer Lehren, organisiert um den Apostolischen Glauben, die Zehn Gebote, die sieben Todsünden, Sakramente, das Vaterunser und das Ave Maria. Bonner produzierte auch einen Katechismus für Kinder und eine Sammlung von Predigten. Von Dezember 1555 bis Februar 1556 leitete Kardinal Pole eine nationale Legatensynode, die eine Reihe von Dekreten mit dem Titel Reformatio Angliae oder die Reformation Englands verabschiedete. Die Maßnahmen der Synode antizipierten viele der Reformen, die in der gesamten katholischen Kirche nach dem Konzil von Trient erlassen wurden. Pole war der Ansicht, dass Unwissenheit und mangelnde Disziplin unter dem Klerus zu den religiösen Turbulenzen in England geführt hatten, und die Reformen der Synode sollten beide Probleme beheben. Klerikale Abwesenheit (die Praxis von Geistlichen, nicht in ihrem Bistum oder ihrer Pfarrei zu residieren), Pluralismus und Simonie wurden verurteilt. Die Predigt wurde in den Mittelpunkt des pastoralen Dienstes gestellt, und alle Geistlichen sollten Predigten für die Menschen halten (Pfarrer, die dies versäumten, wurden bestraft). Der wichtigste Teil des Plans war die Anordnung zur Einrichtung eines Seminars in jedem Bistum, das die ungeordnete Ausbildung der Priester zuvor ersetzen sollte. Das Konzil von Trient würde später das Seminarsystem auf den Rest der katholischen Kirche auferlegen. Es war auch das erste, das den Altartabernakel einführte, der dazu diente, das eucharistische Brot zur Andacht und Anbetung aufzubewahren.

Maria tat, was sie konnte, um die Finanzen der Kirche und das Land, das in den Herrschaften ihres Vaters und Bruders genommen worden war, wiederherzustellen. Im Jahr 1555 gab sie der Kirche die Einnahmen aus den sogenannten "First Fruits" und den "Tenths" zurück, aber mit diesen neuen Mitteln kam die Verantwortung, die Pensionen ehemaliger Geistlicher zu zahlen. Sie restaurierte sechs religiöse Häuser mit ihrem eigenen Geld, darunter Westminster Abbey für die Benediktiner und Syon Abbey für die Brigitten. Es gab jedoch Grenzen, was wiederhergestellt werden konnte. Zwischen 1555 und 1558 wurden nur sieben religiöse Häuser neu gegründet, obwohl Pläne zur Wiederherstellung weiterer bestanden. Von den 1.500 ehemaligen Geistlichen, die noch lebten, nahmen nur etwa hundert das klösterliche Leben wieder auf, und nur eine kleine Anzahl von Kapellen wurde neu gegründet. Die Wiederherstellungen wurden durch die sich ändernde Natur der karitativen Spenden behindert. Ein Plan zur Wiederherstellung der Greyfriars in London wurde verhindert, weil ihre Gebäude von Christ's Hospital, einer Schule für Waisenkinder, besetzt waren.

Es gibt unter Historikern eine Debatte darüber, wie lebendig die Restaurierung auf lokaler Ebene war. Laut dem Historiker A. G. Dickens war die Pfarrreligion von religiöser und kultureller Unfruchtbarkeit geprägt, obwohl der Historiker Christopher Haigh Begeisterung feststellte, die nur durch schlechte Ernten, die Armut und Mangel verursachten, getrübt wurde. Die Rekrutierung für den englischen Klerus begann nach fast einem Jahrzehnt rückläufiger Ordinationen wieder anzusteigen. Reparaturen an lange vernachlässigten Kirchen begannen. In den Gemeinden setzte sich die Restaurierung und Reparatur fort, neue Glocken wurden gekauft, und Kirchenbiere brachten ihre ländlichen Gewinne ein. Große Kirchenfeste wurden wiederhergestellt und mit Spielen, Pageants und Prozessionen gefeiert. Allerdings scheiterte der Versuch von Bischof Bonner, wöchentliche Prozessionen im Jahr 1556 einzuführen. Haigh schreibt, dass die Menschen in den Jahren, in denen Prozessionen verboten waren, "bessere Verwendung für ihre Zeit" und "bessere Verwendung für ihr Geld als Opfergaben für Bilder" entdeckt hätten. Der Fokus lag auf "dem gekreuzigten Christus, in der Messe, am Kruzifix und in der Corpus-Christi-Verehrung".

-

Konservativer Bishof Edmund Bonner

-

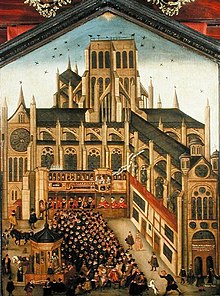

Westminster Abbey war eines von sieben Klöstern, die während der Marianischen Restauration neu gegründet wurden.

Hindernisse

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]