Italienisch-spanische Beziehungen

| |

| Italien | Spanien |

Die Italienisch-spanischen Beziehungen sind das bilaterale Verhältnis der Staaten Italien und Spanien. Die modernen diplomatischen Beziehungen gehen auf die Zeit nach der Einigung Italiens in den 1860er Jahren zurück, wobei die Kontakte zwischen der iberischen und italienischen Halbinsel deutlich weiter zurückreichen, was auch durch die gemeinsame romanische Sprache und römisch-katholische Religion zum Ausdruck kommt. Im frühen 21. Jahrhundert bestehen zwischen beiden Ländern freundschaftliche Beziehungen. Spanien und Italien sind beide Mitglieder der Europäischen Union (und der Eurozone), der NATO, des Europarats, der Europäischen Politischen Gemeinschaft, der OECD, der OSZE und der Mittelmeerunion. Da beide Länder schwer von der Eurokrise betroffen waren, kooperieren sie innerhalb der EU vertieft im Rahmen der regelmäßigen Treffen der EU-Südstaaten.

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vorgeschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Jahr 218 v. Chr. eroberten die Römer aus Italien kommend die Iberische Halbinsel, die später zur römischen Provinz Hispania wurde. Die Römer führten das Vulgärlatein ein, den Vorläufer der romanischen Sprachen, die in Italien und Spanien heute gesprochen werden. Infolge der Eroberung nahm der Bergbau im Südwesten der Halbinsel (für den eine große Zahl von Zwangsarbeitern, zunächst aus Hispanien, später auch aus dem gallischen Grenzgebiet und anderen Orten des Mittelmeerraums, benötigt wurde) sprunghaft zu, was zu einer Umweltverschmutzung führte, die im Mittelmeerraum bis zur industriellen Revolution seinesgleichen suchte.[1][2] DIe Römer trugen jedoch auch zur kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung Hispaniens bei. Zahlreiche Überreste und Ruinen römischer Bauprojekte sind noch heute erhalten. Die kaiserliche Autorität Roms über Hispanien schwand später und endete schließlich im 5. Jahrhundert während der Völkerwanderungszeit. Die in Rom ansässige lateinische Kirche behielt jedoch für den Rest des Mittelalters einen beträchtlichen Einfluss auf die christlichen Staaten auf der Halbinsel. Spanische christliche Königreiche gehörten zu den Mächten, welche im Mittelalter und der frühen Neuzeit die Ereignisse auf der italienischen Halbinsel beeinflussten. So besaß die Krone von Aragonien große Gebiete in Süditalien wie die Königreiche Neapel, Sizilien und Sardinien.[3] Italiener im Dienste der spanischen Krone wie der genuesische Seemann Christoph Kolumbus oder Amerigo Vespucci spielten eine wichtige Rolle bei der spanischen Kolonisierung Amerikas.

Nach 1557 wurden in der Zeit der spanischen Habsburger das Königreich Sizilien, das Königreich Neapel und das Herzogtum Mailand, die bis dahin vom Rat von Aragón (Consejo de Aragón) verwaltet worden waren, vom neu geschaffenen Rat für Italien (Consejo de Italia) regiert.[4] Das Königreich Sardinien wurde vorerst weiterhin vom Rat von Aragón regiert. Der Rat für Italien wurde im Zuge des Friedens von Utrecht 1713 endgültig aufgelöst, als die italienischen Gebiete in Spanien nach dem Spanischen Erbfolgekrieg verloren gingen.[5][6]

Nach der italienischen Einigung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach der Proklamation von Viktor Emanuel II. zum König von Italien im Jahr 1861 erkannte Spanien das Land zunächst nicht an, da es Viktor Emanuel immer noch als "sardischen König" betrachtete.[7] Eine Anerkennung stieß auf den Widerstand von Königin Isabella II. von Spanien, die durch die Haltung von Papst Pius IX. in der Römischen Frage beeinflusst wurde.[7] Nachdem Leopoldo O’Donnell den Widerstand der Königin überwunden hatte, erkannte Spanien das Königreich Italien schließlich am 15. Juli 1865 an.[7] Bald darauf, 1870, nach der Entthronung Isabellas II. in der Revolution von 1868, wurde der zweite Sohn von Viktor Emanuel II., Amadeus I., zum König von Spanien gewählt, der von 1871 bis zu seiner Abdankung 1873 regierte.

Intensivierte Beziehungen entwickelten sich nach der Machtübernahme der rechtsgerichteten Diktatoren Benito Mussolini (1922) und Miguel Primo de Rivera (1923). Eine Annäherung an Italien wurde für die spanische Regierung interessanter, vor allem im Hinblick auf den Nutzen, den diese verbesserten Beziehungen für Spanien in Marokko und dem Mittelmeerraum bringen könnten. Für Italien bot der Beginn der Diktatur von Primo de Rivera die Aussicht auf einen größeren Einfluss auf ein Land mit einer Regierung, die nun stark an den im faschistischen Italien durchgeführten Reformen interessiert war. Die Beziehungen waren in dieser Zeit häufig in ein diplomatisches Dreieck zwischen Frankreich, Italien und Spanien eingebettet.[8] Der im August 1926 zwischen den beiden Ländern unterzeichnete "Versöhnungs- und Schiedsvertrag" zeigte zwar den Willen zur Freundschaft und Annäherung, hatte aber im Vergleich zu den Erwartungen zu Beginn der Primorriverista-Diktatur in der Praxis nur wenig Substanz.[9] Dennoch brachte der Vertrag eine ideologische Annäherung beider Regime. Auch für General Francisco Franco war Mussolini ein Vorbild. Die 1931 entstandene demokratische Zweite Spanische Republik war beiden ein Dorn im Auge.

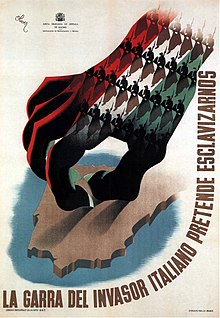

Spanischer Bürgerkrieg

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die frühen monarchistischen Verschwörungen gegen die Zweite Spanische Republik wurden von Mussolini unterstützt. Obwohl die Monarchisten der Renovación Española, die Traditionalisten und die faschistischen Falangisten in Verhandlungen traten und das faschistische Italien um Hilfe bei der Vorbereitung des faschistischen Staatsstreichs von 1936 baten, der den Spanischen Bürgerkrieg auslöste, beschloss Mussolini, sich nicht daran zu beteiligen.[10] Nach dem 18. Juli 1936 und dem Beginn des Bürgerkriegs änderte Mussolini seine Strategie und griff auf der Seite der aufständischen antirepublikanischen Kräfte ein. Das Corpo Truppe Volontarie (CTV), ein faschistisches Expeditionskorps aus Italien, brachte etwa 78.000 italienische Soldaten zur Unterstützung Francos mit und versuchte, ein faschistisches Spanien und ein faschistisches Europa zu errichten. Diese italienischen Truppen spielten eine wichtige Rolle für den Sieg der spanischen Faschisten im Bürgerkrieg.[11]

Italienische U-Boote führten eine Operation gegen republikanische Schiffe durch und nahmen gemeinsam mit Überwasserschiffen Mittelmeerhäfen ins Visier. Die italienische Regia Marina leistete den Rebellen auch wichtige logistische Unterstützung, unter anderem durch die Eskorte von Handelsschiffen, die Kriegsgüter transportierten, und erlaubte der Marine der Rebellen die Nutzung von Ankerplätzen in Sizilien und Sardinien, um die Seeblockade gegen die Republik zu erleichtern.[12] Die italienischen Streitkräfte auf den Balearen richteten auf Mallorca einen Luftwaffenstützpunkt der CTV ein, von dem aus die Italiener von den faschistischen Rebellen die Erlaubnis erhielten, Orte auf der von der Republik kontrollierten Levante zu bombardieren (einschließlich der Bombenangriffe auf Barcelona, die als Kriegsverbrechen untersucht wurden). Ein faschistischer Squadristi, Arconovaldo Bonaccorsi, führte Repression gegen antifaschistische Kräfte auf den Balearen an.[13]

Es kämpften auch knapp 3000 italienische Antifaschisten im Spanischen Bürgerkrieg, die in dem Garibaldi-Bataillon organisiert waren.

Faschistisches Spanien und Italien

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach dem Sieg der Faschisten im Bürgerkrieg und der Errichtung eines autoritären Regimes unter General Francisco Franco waren das franqistische Spanien und das italienische Spanien enge Verbündete. Während des Zweiten Weltkriegs, 1939 bis 1943, waren die spanisch-italienischen Beziehungen eng. Obwohl Italien während des Krieges an der Seite Deutschlands kämpfte, erholte sich Spanien gerade von dem Bürgerkrieg und blieb neutral. Im Februar 1941 fand das Treffen zwischen Mussolini und Franco in Bordighera statt; während des Treffens forderte der Duce Franco auf, sich der Achse anzuschließen. Spanien sah einen Kriegseintritt allerdings als großes Risiko an und weigerte sich.[14]

Der Sturz Mussolinis 1943 war ein Schock für die Franco-Regierung. In den ersten Wochen berichtete die streng zensierte spanische Presse nur eingeschränkt über die italienischen Entwicklungen. Nach dem Waffenstillstand von Cassibile zitierten spanische Zeitungen ausführlich die offizielle deutsche Erklärung, in der ein italienischer Verrat gegeißelt wurde. Ab Mitte September 1943 konkurrierten zwei italienische Staaten, der von Mussolini geführte und der von König Viktor Emanuel III. geführte, um die diplomatische Anerkennung Spaniens; die deutschen diplomatischen Vertreter in Madrid setzten sich für Mussolini ein, die Alliierten rieten entschieden von einer Kontaktaufnahme ab und drohten mit negativen Konsequenzen. Mit Blick auf die Nachkriegszeit entschloss sich Spanien dagegen, die noch für zwei Jahre in Norditalien bestehende Italienische Sozialrepublik diplomatisch anzuerkennen.[15]

Nach Kriegsende war Spanien durch seine engen Beziehungen zu den Achsenmächten isoliert. In der unmittelbaren Nachkriegszeit kam es dennoch zu Kooperation zwischen Francos Italien und der demokratischen Republik Italien unter dem Einfluss der Democrazia Cristiana, was auch von den Westmächten wie den USA unterstützt wurde. Beide Länder waren dabei insbesondere durch den gemeinsamen Antikommunismus und Katholizismus verbunden.[16] Die franquistische Diktatur unterstützte die neofaschistische italienische Partei Movimento Sociale Italiano (MSI) finanziell über ein von Außenminister Alberto Martín-Artajo eingerichtetes Programm. Ab den 1960er Jahren unterstützte Franco auch die Ordine Nuovo und der Avanguardia Nazionale und gewährte 1970 auch dem Putschisten Junio Valerio Borghese Zuflucht. Spanien diente fortan auch als Zufluchtsort für verschiedene italienische rechtsextreme Terroristen.[17]

Nach der Demokratisierung Spaniens

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die demokratische Transformation Spaniens nach dem Tod Francos 1975 stärkte die Beziehungen zwischen Spanien und Italien. Spanien trat 1986 der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei und beide Länder gehörten 2002 zu den Gründungsmitgliedern der Eurozone. Während der Eurokrise waren beide Länder als Teil der PIIGS-Staaten von der europäischen Staatsschuldenkrise betroffen und vertraten ähnliche ablehnende Positionen gegenüber der von den Nordeuropäern verordneten Austeritätspolitik. In Reaktion darauf treffen sich Spanien, Italien und weitere EU-Südstaaten seit 2016 regelmäßig, um ihre gemeinsamen Interessen besser zu vertreten. Trotzdem kommt es allerdings auch immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten und Misstrauen zwischen beiden Ländern. Während der Amtszeit von Mariano Rajoy und Matteo Renzi, die sich auf persönlicher Ebene nicht verstanden, wurden die Beziehungen als "Eiskalt" charakterisiert.[18] Auch zwischen dem Sozialdemokraten Pedro Sánchez und dem Technokraten Mario Draghi kam es immer wieder zu Konflikten.[19]

Im Januar 2022 schlug Spanien Italien die Unterzeichnung eines Freundschaftsvertrags zwischen den beiden Ländern vor. Der spanische Außenminister Albares schlug seinem italienischen Amtskollegen Di Maio die "Wiederbelebung" der Beziehungen zwischen den Parlamenten Spaniens und Italiens vor und stellte die Einrichtung eines Investitionsforums zwischen Unternehmen aus beiden Ländern in Aussicht, welches sich mit Projekten befassen soll, für die EU-Mittel aus dem Wiederaufbaufonds verwendet werden.[20] Im November erklärte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, dass die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Einwanderung fortgesetzt und die bilateralen Beziehungen im gemeinsamen Rahmen von EU und NATO gestärkt werden sollen.[21]

Wirtschaft

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Beide Länder verbindete eine verglechbare wirtschaftliche Struktur mit einem hohen Anteil des Dienstleistungssektors und des Tourismus am Bruttoinlandsprodukt. Auch litten beide Länder während der Eurokrise und in der Zeit danach an hoher Staatsverschuldung.[22] Der bilaterale Handelsautausch zwischen Spanien und Italien lag bei knapp 66 Miliarden Euro im Jahre 2023, wobei die Handelsbilanz ausgegliechen war. Damit war Spanien der fünftgrößte Handelspartner für Italien.[23]

Militär

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Beide Länder kooperieren militärisch als Teil der NATO. Es gibt auch eine gemeinsame Hispano-Italienische Amphibische Battlegroup.

Diplomatische Standorte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Italien hat eine Botschaft in Madrid und ein Generalkonsulat in Barcelona.

- Spanien hat eine Botschaft in Rom und Generalkonsulate in Mailand und Neapel.

-

Italienische Botschaft in Madrid

-

Italienisches Generalkonsulat in Barcelona

-

Spanische Botschaft in Rom

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Linda Gosner: Extraction and Empire: Multi-Scalar Approaches to Roman Mining Communities and Industrial Landscapes in Southwest Iberia. In: Archaeological Review from Cambridge. 1. Januar 2016 (academia.edu [abgerufen am 15. Juni 2024]).

- ↑ Dan-el Padilla Peralta: Epistemicide: the Roman Case. In: Classica - Revista Brasileira de Estudos Clássicos. Band 33, Nr. 2, 31. Dezember 2020, ISSN 2176-6436, S. 151–186, doi:10.24277/classica.v33i2.934 (org.br [abgerufen am 15. Juni 2024]).

- ↑ Thomas James Dandelet, John A. Marino, American Academy in Rome: Spain in Italy: Politics, Society, and Religion 1500-1700. Brill, 2007, ISBN 978-90-04-15429-2 (google.de [abgerufen am 15. Juni 2024]).

- ↑ Feliciano Barrios: La Gobernación de la Monarquía de España. Consejos, Juntas y Secretarios de la administración de corte (1556-1700). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2015, ISBN 978-84-340-2266-9, S. 527–530 (boe.es [PDF]).

- ↑ Pere Molas Ribalta: Colegiales mayores de Castilla en la Italia española. In: Studia historica. Historia moderna. Nr. 8, 1990, ISSN 0213-2079, S. 163–182 (unirioja.es [abgerufen am 15. Juni 2024]).

- ↑ Luis Antonio Ribot García: Revueltas urbanas en la Italia española (siglos XVI-XVII). In: Ciudades en conflicto: (siglos XVI-XVIII), 2008, ISBN 978-84-9718-559-2, págs. 337-370. Consejería de Cultura y Turismo, 2008, ISBN 978-84-9718-559-2, S. 337–370 (unirioja.es [abgerufen am 15. Juni 2024]).

- ↑ a b c López Vega, Antonio; Martínez Neira, Manuel: España y la(s) cuestión(es) de Italia. In: Giornale di Storia Costituzionale. Abgerufen am 15. Juni 2024 (spanisch).

- ↑ Susana Sueiro Seoane: La política mediterránea de Primo de Rivera: el triángulo Hispano-Italo-Francés. In: Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea. Nr. 1, 1988, ISSN 1130-0124, S. 183–224 (unirioja.es [abgerufen am 15. Juni 2024]).

- ↑ Boletin de la Real Academia de la Historia Tomo CLXXIX NUMERO III AÑO 1982. Real Academia de la Historia, S. 443–445 (google.de [abgerufen am 15. Juni 2024]).

- ↑ De la conspiración al alzamiento. Mussolini y el alzamiento nacional. S. 321, abgerufen im Juni 2024 (spanisch).

- ↑ Javier Rodrigo: A fascist warfare? Italian fascism and war experience in the Spanish Civil War (1936–39). In: War in History. Band 26, Nr. 1, Januar 2019, ISSN 0968-3445, S. 86–104, doi:10.1177/0968344517696526 (sagepub.com [abgerufen am 15. Juni 2024]).

- ↑ José Miguel Campo Rizo: El Mediterráneo, campo de batalla de la Guerra Civil española: la intervención naval italiana. Una primera aproximación documental. In: Cuadernos de Historia Contemporánea. Band 19, 1. Januar 1997, ISSN 1988-2734, S. 55–55 (ucm.es [abgerufen am 15. Juni 2024]).

- ↑ Manuel Aguilera Povedano: Italia en la Guerra Civil Española: el capitán Villegas y el origen de la Aviación Legionaria de Baleares. In: Cuadernos de Historia Contemporánea. Band 41, 17. Oktober 2019, ISSN 1988-2734, S. 285–304, doi:10.5209/chco.66105 (ucm.es [abgerufen am 15. Juni 2024]).

- ↑ Stanley G. Payne: Fascist Italy and Spain, 1922–45. Abgerufen im Mai 2024 (englisch).

- ↑ Dictadura franquista: la institucionalització d’un règim, La. Antoni Segura, Andreu Mayayo i Teresa Abelló (dirs.). Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Abgerufen am 15. Juni 2024.

- ↑ Spanish-Italian Relations and the Influence of the Major Powers, 1943-1957. doi:10.1057/9781137448682 (springer.com [abgerufen am 15. Juni 2024]).

- ↑ Franco financió al neofascismo. 22. September 2016, abgerufen am 15. Juni 2024 (spanisch).

- ↑ Lucía Abellán, Daniel Verdú: Las dos potencias del sur de Europa se dan la espalda. In: El País. 30. September 2019, ISSN 1134-6582 (elpais.com [abgerufen am 15. Juni 2024]).

- ↑ Daniel Verdú, Carlos E. Cué: Italia y España ponen a prueba su alianza en la era Draghi. 18. Juni 2021, abgerufen am 15. Juni 2024 (spanisch).

- ↑ S. W. I. swissinfo.ch: España pide a Italia firmar un tratado de amistad entre ambos países. In: SWI swissinfo.ch. 13. Januar 2022, abgerufen am 15. Juni 2024 (europäisches Spanisch).

- ↑ Europa Press: Meloni dice que Italia y España seguirán cooperando en matería energética, economía real e inmigración. 3. November 2022, abgerufen am 15. Juni 2024.

- ↑ Italy and Spain: a tale of two countries. Abgerufen am 15. Juni 2024 (amerikanisches Englisch).

- ↑ Italienische Außenhandelsstatistik (2023)