Trofaiach

| Stadtgemeinde Trofaiach

| ||

|---|---|---|

| Wappen | Österreichkarte | |

|

||

| Basisdaten | ||

| Staat: | Österreich | |

| Bundesland: | Steiermark | |

| Politischer Bezirk: | Leoben | |

| Kfz-Kennzeichen: | LN | |

| Fläche: | Ungültiger Metadaten-Schlüssel 61.117 km²

| |

| Koordinaten: | 47° 26′ N, 15° 0′ O | |

| Höhe: | 658 m ü. A. | |

| Einwohner: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „span“ (1. Jän. 2023) | |

| Bevölkerungsdichte: | Ungültiger Metadaten-Schlüssel 61117 /Ungültiger Metadaten-Schlüssel 61117 Einw. pro km²

| |

| Postleitzahl: | 8793 | |

| Vorwahl: | 03847 | |

| Gemeindekennziffer: | 6 11 17 | |

| NUTS-Region | AT223 | |

| Adresse der Gemeindeverwaltung: |

Luchinettigasse 9 8793 Trofaiach | |

| Website: | ||

| Politik | ||

| Bürgermeister: | Mario Abl (SPÖ) | |

| Gemeinderat: (Wahljahr: 2010) (25 Mitglieder) |

||

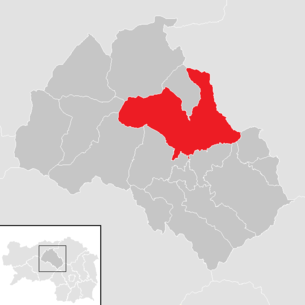

| Lage von Trofaiach im Bezirk Leoben | ||

| ||

| Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria | ||

Trofaiach ist eine österreichische Stadt in der Obersteiermark. Der politisch zum Bezirk Leoben zählende Ort hat knapp 8.000 Einwohner.

Geografie

Trofaiach liegt im Vordernbergertal, etwa 10 km nördlich der Bezirkshauptstadt Leoben an der österreichischen Eisenstraße. Das Gemeindegebiet umfasst nur das unmittelbare Ortsgebiet und damit lediglich eine einzige Katastralgemeinde gleichen Namens.

Der Ort liegt im Trofaiacher Becken am Südrand der Eisenerzer Alpen. Vom Talbecken gehen Seitentäler in alle Himmelsrichtungen weg. Es münden hier vier Seitenbäche in den Vordernbergerbach, der im Mittelalter „Leuben“ genannt wurde. Dazu gibt es noch einen niedrigen Übergang über den Sandbühel ins westlich gelegene Liesingtal und zum Anschluss an die 7 Kilometer entfernte Pyhrn Autobahn.

Nachbargemeinden sind:

- im Norden und Osten: Hafning

- im Süden: Sankt Peter-Freienstein

- im Westen: Gai

Wappen

Das 1535 von Erzherzog Ferdinand, dem späteren Kaiser Ferdinand I., verliehene Wappen zeigt einen Ritter in eiserner Rüstung mit Schwert, Streitaxt und Spieß, stehend auf einer grünen Wiese, vor einem roten Hintergrund.

Geschichte

Die liebliche Landschaft und vor allem der Erzreichtum der Grauwackenzone führten zu einer relativ frühen Besiedlung des geschützten Trofaiacher Beckens. Dazu kam noch der für unruhige Zeiten nicht unwesentliche Vorteil, dass das Gebiet etwas abseits der großen Durchzugswege liegt.

Im 1. Jahrtausend v. Chr. – und vermutlich früher − war es das begehrte Kupfer, das in den Eisenerzer Alpen abgebaut und geschmolzen wurde. Von circa 900 v. Chr. bis 700 v. Chr. befand sich auf dem Kulm eine urnenfelderzeitliche Siedlung, in der schätzungsweise 200 bis 300 Menschen wohnten. Im 1. Jahrtausend begann der Eisenerzabbau am Erzberg und an verschiedenen kleineren Lagerstätten. Trofaiach war ein Zentrum der Metallverarbeitung und des Eisenhandels. Dies bezeugen die Funde aus der Urnenfelderzeit, der Römerzeit und dem frühen Mittelalter, die im Heimatmuseum besichtigt werden können.

Im Jahre 982 bestätigte Kaiser Otto II. (HRR) in einer Urkunde dem damaligen Erzbischof von Salzburg verschiedene Besitzungen. Darunter war auch das Gut Liubina, welches das Erzstift Salzburg vom Hochfreien Reginhart und seiner Frau Svanahild im Jahre 925 durch Tausch erhalten hatte. Die Hauptgebäude dieses Gutes lagen unmittelbar neben der Kirche zum Heiligen Rupert im oberen Teil der heutigen Trofaiacher Hauptstraße. Wenn der heilige Rupert, der erste Bischof Salzburgs, als Titelheiliger einer Kirche aufscheint, kündet dies von einer engen Verbindung mit dem Salzburger Erzstift. Die Pfarre Trofaiach reichte in den ersten Jahrhunderten ihres Bestandes über Vordernberg, Eisenerz, Radmer bis nach Hieflau. Bereits für das 10. Jahrhundert kann der Bestand der Trofaiacher Rupertikirche angenommen werden. Die Ursache für das Interesse des Erzbistums Salzburg an diesem Gut, dürfte am Zugang zum Erzberg und somit zur Eisengewinnung gelegen sein. [1]

Trofaiach verlor seine Vorrangstellung als Hauptmarktplatz des Eisenbezirkes im Jahre 1314 durch das landesfürstliche Gebot, nach dem das südlich des Präbichls erzeugte Eisen künftig nur noch nach Leoben zu liefern sei. Gleichzeitig räumte Herzog Friedrich der Schöne der landesfürstlichen Stadt Leoben das alleinige Verlags- und Handelsrecht für Eisen ein. Die damit verbundenen Einbußen veranlassten viele Bewohner, nach Leoben oder in andere Orte abzuwandern. Die Eisenerzeugung südlich des Präbichls konzentrierte sich in Vordernberg und der Eisenhandel in Leoben.

Der heutige Ortskern entwickelte sich seit dem 11. Jahrhundert durch das Zusammenwachsen der zwei Siedlungskerne rund um die Rupertikirche und um die Dreifaltigkeitskirche. Bereits 1379 erhielt der Ort das Marktrecht.

Durch Jahrhunderte veränderte sich der Ort nur wenig. Im Markt Trofaiach waren vor allem Handwerker, Handelsbetriebe und Gastwirte ansässig, welche die in den umliegenden Dörfern, Gräben und auf den Waldbergen lebenden Bauern mit jenen notwendigen Dingen versorgten, die jene nicht selber erzeugen konnten. In Trofaiach war weiters das kirchliche Zentrum für die ganze Umgebung.

Von Zeit zu Zeit war der Ort von Katastrophen und Kriegsfolgen betroffen: Überschwemmungen, Feuersbrünste, die Pest (zuletzt 1714), durchziehende Türken, Knappenaufstände und die Besetzung durch die napoleonische Armee waren die schlimmsten Heimsuchungen.

Im Jahre 1873 ließ Fürst Johann Adolf von Schwarzenberg im Ortsteil Niedertrum den größten Hochofen Europas errichten. Dieser Hochofen wurde noch mit Holzkohle betrieben. Die Unternehmensgeschichte dauerte jedoch nicht sehr lange. Bereits 1910 wurde diese Hüttenanlage stillgelegt.

Am 18. Mai 1872 wurde die Eisenbahnlinie Leoben – Vordernberg eröffnet. Damit wurde auch Trofaiach, wie die Lokalpresse damals schrieb, dem „Weltverkehr angeschlossen“. Am 10. Juni 2001 stellten die Österreichischen Bundesbahnen den Personenverkehr auf dieser Strecke wieder ein.

Während des Ersten Weltkrieges wurde im Westen des Ortes auf einer Fläche von zirka 45 Hektar eine Schwarzpulverfabrik errichtet. Aus strategischen und kriegswichtigen Gründen wurde nach dem Muster der in Kamnik (Stein) bei Ljubljana (Laibach), der heutigen Partnerstadt Trofaiachs, bestehenden „k.k. Pulverfabrik“ eine Fabrik gebaut, die vom Frontverlauf weit genug entfernt war. Innerhalb von wenigen Monaten wurde die komplette Fabriksanlage unter Einsatz von rund 5.000 Kriegsgefangenen errichtet. Für die zum Teil aus Kamnik übersiedelten Fabriksarbeiter wurde die „Pulverkolonie“ gebaut und für die leitenden Mitarbeiter und Offiziere in der Gössgrabenstraße eine aus mehreren Gebäuden bestehende Wohnanlage im Jugendstil.

Die Errichtung der Pulverfabrik führte zu einem Niedergang des Fremdenverkehrs, der sich in den vorhergehenden Jahrzehnten durchaus gut entwickelt hatte. Im Jahre 1926 wurde die Pulverfabrik endgültig geschlossen.

Nach Stilllegung der Pulverfabrik blieb das Fabrikgelände bis 1945 eingezäuntes Sperrgebiet im Besitz des Staates oder staatsnaher Unternehmungen. Mit 1. April 1939 wurden die zur Nachbargemeinde Hafning gehörenden Glögglhofgründe und das „Pulvergelände“, das größtenteils zur Gemeinde Gai gehört hatte, nach Trofaiach eingemeindet. Auf dem der Gemeinde Gai verbliebenen Schlagfeld wurde ab 1940 ein Lager errichtet, das zeitweise aus über 50 Baracken bestand und in dem maximal 2.000 Personen untergebracht werden konnten.

Zuerst wurden volksdeutsche Umsiedler aus der Bukowina einquartiert, die in der Folge des Deutsch-Sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrages zwangsweise umgesiedelt und später woanders angesiedelt wurden. Von 1941 bis 1945 war es ein Lager für Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus den von Nazi-Deutschland besetzten Ländern, die in den Rüstungsbetrieben im Raum Leoben arbeiten mussten. Nach Kriegsende bis Anfang Jänner 1946 quartierte die britische Militärverwaltung für einige Monate bis zu 1.500 jüdische Flüchtlinge ein, so genannte Displaced Persons, die mehrheitlich aus Ungarn stammten und nach Palästina auswanderten. Ab Jänner 1946 wurden im DP-Lager Trofaiach neue Vertriebene – ausgewiesene und vor der Verfolgung geflüchtete Volksdeutsche aus Kroatien, Serbien, Slowenien, Rumänien und Tschechien – eingewiesen. Ab 1948 wurden eher mehr fremdsprachige Flüchtlinge einquartiert. Ab 1952 konnte das Lager verkleinert werden. Im Jahre 1956 nach dem Volksaufstand wurden kurzfristig Ungarnflüchtlinge eingewiesen und 1960 wurde das Lager abgerissen. In den 20 Jahren seines Bestandes diente das Lager Trofaiach tausenden Verfolgten, Gefangenen und Vertriebenen als notdürftige und unfreiwillige zwischenzeitliche Unterkunft.

Im Bereich Kehrgasse – Gössbachau bestand ab 1940 ein weiteres Lager aus 13 Baracken, das für französische Kriegsgefangene eingerichtet worden war, und daher „Franzosenlager“ genannt wurde. Nach dem Krieg dienten die Baracken als Substandardwohnungen und ab 1970 wurden sie abgetragen. 2009 entstand in diesem Gelände ein Fachmarktzentrum, nachdem sich schon ab 1990 rund um dieses Gebiet mehrere Supermärkte und Diskonter niedergelassen hatten.

In den Jahren 1939 bis 1943 entstand im Norden von Trofaiach, großteils auf den ehemaligen Glögglhofgründen, eine große Wohnsiedlung für die Arbeiter und Angestellten des nahen Hüttenwerkes Donawitz, die später Gladensiedlung genannt wurde.

Ab 1960 wurde auf dem Gelände der ehemaligen Pulverfabrik im Westen Trofaiachs, das damals allgemein „Pulvergelände“ genannt wurde, eine weitere große Wohnsiedlung errichtet. Außerdem wurden in allen Teilen des Ortes neue Einfamilienwohnhäuser gebaut. Durch diese rege Bautätigkeit hat sich innerhalb von 40 Jahren die Einwohnerzahl verdreifacht.

1979 wurde Trofaiach zur Stadt erhoben.

Unter den Einwohnern Trofaiachs dominieren die Arbeiter und Angestellten des nahen Voestalpine Stahlwerkes in Leoben-Donawitz. Seit in der Stahlindustrie immer weniger Mitarbeiter benötigt werden, sinkt auch die Einwohnerzahl Trofaiachs langsam aber kontinuierlich.

Einwohnerentwicklung

| 1869 | 1.067 |

| 1880 | 1.283 |

| 1890 | 1.434 |

| 1900 | 1.715 |

| 1910 | 1.590 |

| 1923 | 2.301 |

| 1934 | 2.110 |

| 1939 | 2.913 |

| 1951 | 5.702 |

| 1961 | 6.909 |

| 1971 | 8.756 |

| 1981 | 8.951 |

| 1991 | 8.519 |

| 2001 | 8.385 |

| 2008 | 7.949 |

Die Einwohnerentwicklung wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg stetig an und erreichte in den 80er Jahren mit über 9000 Einwohnern ihren Höhepunkt. Seit dem geht die Bevölkerungszahl jährlich leicht zurück und erreichte 2008 nur noch 7949 Einwohner.

Politik

Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus 25 Mitgliedern und setzt sich seit der Gemeinderatswahl 13. März 2005 aus Mandaten der folgenden Parteien zusammen:

- 19 SPÖ

- 2 KPÖ

- 2 ÖVP

- 1 Die Grünen

- 1 FPÖ

Bürgermeister

Der Bürgermeister von Trofaiach ist Mario Abl (SPÖ).

Städtepartnerschaften

Trofaiach hat zwei Partnerstädte:

Persönlichkeiten, die mit Trofaiach verbunden sind

- Adam Lebaldt von Lebenwaldt (1624–1696) war Arzt (Studium in Padua), medizinischer Gelehrter und Dichter. Von 1674 bis 1684 lebte er in Trofaiach als Herr des Schlosses Stibichhofen. Er wirkte zeitweise als vom Landtag eingesetzter regionaler Oberarzt, wobei er bei den Pestepidemien dieser Zeit wahrscheinlich einiges zu tun hatte. Lebenwaldt verfasste mehrere medizinische Schriften und überdies einige poetische Werke.

- Alois Karlon (* 1. Februar 1835 in Trofaiach; † 1902 in Graz), Dr.theol. Prälat Karlon war führender katholisch-konservativer Politiker der Steiermark und Gründer und erster Direktor des Katholischen Pressvereins der Diözese Seckau. Eine Nachfolgegesellschaft dieser Organisation, die Styria Media Group, besteht noch heute und ist unter anderem Herausgeber der bekannten österreichischen Zeitungen „Die Presse“ und „Kleine Zeitung“. Karlon war ein wichtiger Helfer bei der Erwerbung von Stift Seckau durch die Beuroner Benediktiner.[2]

- Josef Forster (* 20. Jänner 1838 in Trofaiach; † 23. März 1917 in Wien), Komponist. Er schrieb mehrere, damals erfolgreiche heute vergessene, Opern, darunter die „Rose von Pontevedra“.

- Joseph Zapletal (* 1839 in Trofaiach; † 1897), Katholischer Priester. Journalist, Tätigkeit im katholischen Pressverein, Verfasser zahlreicher Studien zur Kirchengeschichte der Steiermark sowie (unter dem Pseudonym Stephan Moser) von volkstümlichen Erzählungen.[2]

- Ferdinand Marian (1902−1946), Schauspieler. Der geborene Wiener hielt sich von 1920 bis 1927 viel in Trofaiach auf, wo seine Eltern ein Haus besaßen. Später ab 1933 wirkte er in Deutschland bei mehreren populären Filmen mit und avancierte zum deutschen Frauenschwarm der späten 1930er Jahre. Schicksalhaft für ihn wurde seine Hauptrolle in „Jud Süß“ dem bekanntesten antijüdischen Hetzfilm der Nationalsozialisten. Marian starb bei einem Autounfall.

- Franz Hofer (1895–1980), Regionalia-Sammler. Der Kaufmann Franz Hofer sammelte jahrzehntelang Geräte der bäuerlichen, gewerblichen und industriellen Wirtschaft, Haushaltsgeräte, regionale Trachtenkleidung, alte Dokumente und dergleichen. Seine Sammlung ergibt ein umfassendes Bild aller Lebensbereiche der Bevölkerung von Trofaiach und Umgebung. Besonders interessierten ihn die heimatlichen Trachten und die eisengeschichtliche Vergangenheit der Region. Hofer hat diese Sammlung der Stadtgemeinde Trofaiach geschenkt, mit der Auflage, das Heimatmuseum Trofaiach zu gründen, das seit 1976 besteht und im Schloss Stibichhofen untergebracht ist.

- Monika Maierhofer (* 10. Jänner 1967 in Trofaiach) ist eine ehemalige Skirennläuferin. Sie gehörte von 1987 bis 1995 zu den weltbesten Skirennläuferinnen im Slalom und erzielte zahlreiche Podestplätze und am 2. Februar 1992 in Grindelwald den einzigen Weltcupsieg.

- Hannes Arch (* 22. September 1967), österreichischer Kunstflugpilot. Er ist in Trofaiach aufgewachsen und ist der erste österreichische Teilnehmer an der Red Bull Air Race Series. Arch hat sich weiters im Base Jumping einen Namen gemacht und erregte großes Aufsehen, als er gemeinsam mit Ueli Gegenschatz 2000 einen Base Jump von der Eiger-Nordwand und 2003 von der Matterhorn-Nordwand durchführte. Am 1. November 2008 wurde er Weltmeister der Red Bull Air Race Series 2008.

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Museen

- Heimatmuseum im Schloss Stibichhofen (s. u.): Das Museum hat drei Schwerpunkte: eine Sammlung regionaler Trachten, eine Apothekeneinrichtung von 1904 und historische medizinische Geräte, Präparate und Urkunden sowie regionale frühgeschichtliche Funde aus dem Zeitraum von 1500 v.Chr. bis 900. Weitere museale Ausstellungsstücke befinden sich im Museumsdepot UW-Ost, Friedhofgasse 7.

Bauwerke

- Pfarrkirche zum Heiligen Rupert: 1195 erstmals urkundlich erwähnt. Man vermutet, dass die Kirche schon über 200 Jahre früher entstanden ist, da das Erzbistum Salzburg bereits 925 das Gut „Liubina“ erworben hat, in dessen damaligem Bereich die Kirche liegt. Die Kirche ist im Kern romanisch. 1462 wurde sie gotisiert, 1704 wurde der mächtige Turm um ein Stockwerk aufgestockt. Bei Renovierungsarbeiten wurden Fresken vom Anfang des 15. Jahrhunderts freigelegt.

- Filialkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit : Ebenfalls seit 1195 (als Salvatorkirche) belegt. Dabei handelt es sich ursprünglich um eine Gründung des Benediktinerinnenklosters Traunkirchen. Der bestehende spätgotische Bau stammt vom Anfang des 16. Jahrhunderts. Da die Kirche nicht mehr für liturgische Zwecke benötigt wurde und es der Diözese nicht mehr möglich ist, alle Gebäude zu erhalten, wurde sie 2008 mittels Schenkungsvertrag an die Österreichische Baukultur-Privatstiftung, Graz, übergeben, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, nach dem Vorbild des englischen National Trust, wertvolle historische Gebäude zu erhalten und zu pflegen.

- Schloss Mell: Schloss auf einer Hochterrasse oberhalb des Ortskerns. Besitzbestätigung vom 2. Mai 1230 für das Stift Göss. Ständig wechselnde Besitzer. Umbau 1872 durch das Radgewerkenehepaar Heinrich und Karoline Mitsch. Schöner schmiedeeisener Brunnen.

- Schloss Stibichhofen: Das Schloss steht neben der Dreifaltigkeitskirche. Ursprünglich spätgotischer Bau aus dem 15. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert umgebaut. Das Grundstück, auf dem sich das Schloss befindet, gehörte einst dem Frauenstift Traunkirchen. Dieses dürfte hier einen Eisen-Schmelzofen und ein Hammerwerk betrieben haben.[3]

- Glögglhof: Der früher zu Hafning gehörende Glögglhof kam 1939 samt den dazugehörenden großen Grundflächen zu Trofaiach. Der ursprünglich große Besitz wurde aufgeteilt und verkauft. Das seinerzeitige Hauptgebäude des Glögglhofes ist in einem sehr vernachlässigten Zustand. Er hat eine interessante Besitzergeschichte. Ab 1. April 1822 kam er gemeinsam mit dem Radwerk III in Vordernberg in den Besitz von Erzherzog Johann und blieb bis 1873 Eigentum der Grafen von Meran. Im Jahre 1889 ließ der damalige Eigentümer Baron Stocklasser im Park eine Villa errichten. Im 17. Jahrhundert war die Vordernberger Radmeisterfamilie Stampfer Eigentümer. Im Tagebuch der Maria Elisabeth Stampfer (Hausbüchl der Stampferin) wird der Hof mehrmals erwähnt.

Fußnoten

- ↑ Dr. Brigitte Wieser “Zur Besitz- und Siedlungsgeschichte des Trofaiacher Beckens“, Dissertation Karl-Franzens-Universität Graz 1972 S 180

- ↑ a b Druckmuseum

- ↑ Burgen-Austria Stibichhofen

Weblinks

- DP-Lager Trofaiach

- 61117 – Trofaiach. Gemeindedaten der Statistik Austria

- Gemeinnützige Österreichische Baukultur-Privatstiftung (Österreichische Stiftung nach Vorbild des National Trust)