Bistum Eichstätt

| Bistum Eichstätt | |

| |

| Basisdaten | |

|---|---|

| Staat | Deutschland |

| Kirchenprovinz | Bamberg |

| Metropolitanbistum | Erzbistum Bamberg |

| Diözesanbischof | Gregor Maria Hanke OSB |

| Generalvikar | Isidor Vollnhals |

| Gründung | 745 |

| Fläche | 6025 km² |

| Dekanate | 8 (31.12.2014) |

| Pfarreien | 275 (31.12.2014) |

| Einwohner | 870.000 (31.12.2011 / AP2013) |

| Katholiken | 405.069 (31.12.2014) |

| Anteil | 46,6 % |

| Diözesanpriester | 295 (31.12.2014) |

| Ordenspriester | 62 (31.12.2014) |

| Katholiken je Priester | 1135 |

| Ständige Diakone | 41 (31.12.2014) |

| Ordensbrüder | 22 (31.12.2014) |

| Ordensschwestern | 400 (31.12.2014) |

| Ritus | Römischer Ritus |

| Liturgiesprache | Deutsch |

| Kathedrale | Hoher Dom „Zu Unserer Lieben Frau“ |

| Anschrift | Bischöfliches Ordinariat Postfach 1354 Luitpoldstr. 2 D-85067 Eichstätt |

| Website | www.bistum-eichstaett.de |

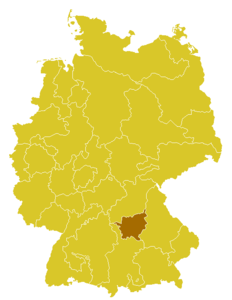

| Kirchenprovinz | |

| |

Das Bistum Eichstätt (lat.: Dioecesis Eystettensis) ist eine katholische Diözese im Freistaat Bayern, die als Suffraganbistum zur Kirchenprovinz des Erzbistums Bamberg gehört.

Geschichte

Das Bistum Eichstätt geht bis in die Mitte des 8. Jahrhunderts zurück. Ein genaues Jahr der Gründung ist nicht bekannt, denn eine Gründungsurkunde fehlt. 740 war der angelsächsische Mönch Willibald nach Eichstätt gekommen und dort von seinem Verwandten Bonifatius zum Priester geweiht worden. 741 empfing Willibald in Sülzenbrücken bei Erfurt durch Bonifatius die Bischofsweihe. Vermutlich wurde er zuerst zum Bischof von Erfurt geweiht, doch als dieses Bistum nicht zustande kam, kehrte er zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt als Bischof nach Eichstätt zurück und gründete dort ein Kloster. Beide Daten, die Bischofsweihe und die endgültige Niederlassung in Eichstätt, markierten die Anfänge des Bistums. Unterstützung beim Ausbau der Diözese erhielt Willibald vor allem von seinem Bruder Wunibald, der im nahegelegenen Heidenheim am Hahnenkamm ein weiteres Kloster errichtete und von seiner Schwester Walburga, die nach Wunibalds Tod die Leitung des familieneigenen Klosters Heidenheim übernahm.[1]

Da Willibald an der Synode von Attigny als „Willibaldus episcopus de monasterio Achistadi“ teilnahm, nimmt man an, dass er kein regelrechtes Bistum errichtete, sondern als Klosterbischof die Organisation der Region als Vorposten des bayerischen Herzogtums nach Norden hin übernahm. Der Adlige Suidger, der in der „regio Eichstätt“ umfangreichen Grundbesitz zur Verfügung gestellt hatte, war ein Vertrauter des Herzogs Odilo, der sich gegen die karolingischen Hausmeier Pippin und Karlmann gestellt hatte. Erst nach der Niederlage Odilos wurde das Bistum Eichstätt eingerichtet und diente unter anderem als ein fränkischer Vorposten gegen das Vordringen des bayerischen Herzogtums nach Norden.

Etwa im Jahre 880 wurden die Gebeine der Schwester des Bistumsgründers, der Heiligen Walburga, nach Eichstätt überführt und 1035 ein Benediktinerinnen-Kloster gegründet, das bis heute besteht. Bischof Gebhard I. wurde als Viktor II. einer der wenigen deutschen Päpste. Das Bistum Eichstätt gehörte zur Kirchenprovinz Mainz. Vom 13. Jahrhundert bis zum Jahre 1802 waren die Eichstätter Bischöfe gleichzeitig Fürsten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.

Gebhards Nachfolger, Bischof Gundekar II., trieb den Aufbau des Bistums stark voran, vor allem durch zahlreiche Kirchweihen. 1305 starb das mächtige Geschlecht der Grafen von Hirschberg aus. Ein Großteil des Erbes ging an die Eichstätter Bischöfe, die damit über ein zusammenhängendes Territorium an der Altmühl, das „Untere Stift“, verfügten. Das „Obere Stift“ umfasste verschiedene kleinere Territorien im heutigen Mittelfranken.

Die Reformation fand in mehr als der Hälfte des Bistumsgebietes Eingang und führte zur Auflösung zahlreicher Klöster.

Im Bistum Eichstätt fanden von 1590 bis 1593 unter den Reformbischöfen Martin von Schaumberg und Caspar von Seckendorf eine große Anzahl von Hexenprozessen statt. Unter Bischof Johann Christoph von Westerstetten gab es zahlreiche Hexenverfolgungen, weswegen der Bischof auch der „Hexenbischof“ genannt wurde. Überwiegend Frauen, wie beispielsweise Eva Hohenschildin, wurden in seiner Regierungszeit bei den Hexenprozessen hingerichtet.

Johann Christoph von Westerstetten (Fürstbischof von Eichstätt 1612–1637), betrieb energisch die Gegenreformation. 1614 berief er die Jesuiten nach Eichstätt, führte das Bistum 1617 der Katholischen Liga zu und gewann die Hälfte der protestantisch gewordenen Gebiete seines Bistums wieder zum Katholizismus zurück. Ähnlich intensive Hexenverfolgungen wie in seiner Regierungszeit lassen sich in Süddeutschland nur in den Hexenprozess-Serien der Hochstifte Bamberg und Würzburg sowie in Ellwangen nachweisen.[2].

Anfang des 17. Jahrhunderts betrieben neben den jeweiligen Bischöfen vor allem die Jesuiten und Kapuziner den Wiederaufbau des katholischen Lebens. In Eichstätt und auch in weiten Bereichen des Bistums entstand eine neue Form barocker Religiosität, die auch eine rege Bautätigkeit auslöste. Im Gebiet des Hochstifts durften sich ab 1658 nur im Ort Cronheim Juden ansiedeln.

1802 wurde das Fürstbistum vom Kurfürstentum Bayern säkularisiert. Durch den Zuzug zahlreicher Heimatvertriebener änderte sich nach dem Zweiten Weltkrieg die konfessionelle Zusammensetzung vieler Regionen des Bistums. Der Bevölkerungsanstieg führte bis in die 1980er Jahre zur Gründung einer Reihe neuer Pfarreien und Seelsorgestellen. 1980 wurde die Katholische Gesamthochschule Eichstätt zur Katholischen Universität erhoben, der einzigen im gesamten deutschsprachigen Raum.

Aktiver Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung

Das Bistum Eichstätt gilt innerhalb der katholischen Kirche als ein Vorreiter für kirchliches Umweltmanagement. So wurde die erste Pfarrgemeinde Hl. Kreuz[3] in Neumarkt in der Oberpfalz in Deutschland nach EMAS II zertifiziert (derzeit 8 Einrichtungen). Im Jahr 2001 wurden Umweltrichtlinien als erste Bausteine einer Diözesanen Agenda 21 beschlossen und eine Vielzahl von Einrichtungen wie das Jugendhaus Schloss Pfünz, das Bildungshaus Fiegenstall, zahlreiche Caritas-Einrichtungen und die Abtei Plankstetten ökologisch umgestellt.

Fortgeführt wurden diese Anstrengungen durch die Erstellung eines Integrierten Klimaschutzkonzepts für das gesamte Bistum Eichstätt in den Jahren 2011 und 2012.[4] Mit diesem Konzept hat das Bistum Eichstätt zuverlässige Daten und die Möglichkeit auf dieser Grundlage, CO2-Einsparziele zu entwickeln. Gregor Maria Hanke hat vorgegeben bis zum Jahr 2020 25 % und bis zum Jahr 2030 50 % des CO2-Ausstoßes zu reduzieren. Beschlossen wurde zur Umsetzung ein umfangreiches Maßnahmenbündel.[5]

Mit Bischof Gregor Maria Hanke, dem ehemaligen Abt des „grünen“ Klosters Plankstetten, welcher eine „Ökologie des Herzens“ vertritt und als entschiedener Gegner der grünen Gentechnik und als Befürworter der ökologischen Landwirtschaft gilt, wurde erstmals ein ausgewiesener „Ökologe“ Bischof eines deutschen Bistums. Bundesweit bekannt wurde Hanke durch seine Vergleiche des Warschauer Ghettos mit Betlehem während der Reise deutscher Bischöfe nach Israel und die palästinensischen Autonomiegebiete im Jahr 2007.[6]

Allgemeine Daten

Dekanate

- Eichstätt

- Herrieden

- Ingolstadt

- Habsberg

- Neumarkt in der Oberpfalz

- Nürnberg-Süd

- Roth-Schwabach

- Weißenburg-Wemding

Kirchen

Wallfahrtsorte

- Grab des Hl. Willibald im Dom zu Eichstätt – Dekanat: Eichstätt – Ort: Eichstätt

- Grab der Hl. Walburga in der Benediktinerinnen-Abtei St. Walburg − Dekanat: Eichstätt – Ort: Eichstätt

- Grab der Seligen Stilla – Dekanat: Roth-Schwabach – Ort: Abenberg

- Wallfahrtskirche Hl. Kreuz in Bergen − Dekanat: Eichstätt – Ort: Bergen

- Wallfahrtskirche auf dem Herz-Jesu Berg – Dekanat: Habsberg – Ort: Velburg

- Romanische Rundkapelle Johannes der Täufer – Dekanat: Nürnberg-Süd – Ort: Altenfurt

- Maria Brünnlein − Dekanat: Weißenburg-Wemding – Ort: Wemding

- Maria, Heil der Kranken − Dekanat: Habsberg – Ort: Habsberg

- Maria, Dreimal wunderbare Mutter im Ingolstädter Münster – Dekanat: Ingolstadt – Ort: Ingolstadt

- Mariahilfberg − Dekanat Neumarkt – Ort: Neumarkt

- Wallfahrtskirche Maria Hilf − Dekanat: Neumarkt – Ort: Freystadt

- Wallfahrtskirche St. Peter und Paul in Waldkirchen – Dekanat: Neumarkt – Ort: Waldkirchen

- Wallfahrtskirche Maria Hilf in Batzhausen – Dekanat: Habsberg – Ort: Batzhausen

- Wallfahrtskirche Maria Hilf in Berching – Dekanat: Neumarkt – Ort: Berching

- Wallfahrtskirche Maria Hilf in Lengenbach – Dekanat: Neumarkt – Ort: Deining

- Wallfahrtskirche Maria End in Altendorf – Dekanat: Eichstätt – Ort: Altendorf

- Wallfahrtskirche St. Marien Buchenhüll − Dekanat: Eichstätt – Ort: Buchenhüll (Stadtteil von Eichstätt)

- Wallfahrtskirche Mariä Unbefleckte Empfängnis in Gaimersheim – Dekanat: Eichstätt – Ort: Gaimersheim

- Wallfahrtskirche Zu Unseren Lieben Frau in Raitenbuch – Dekanat: Weißenburg-Wemding – Ort: Raitenbuch

- Wallfahrtskirche Mariä Namen in Trautmannshofen – Dekanat: Habsberg – Ort: Lauterhofen

- Wallfahrtskirche St. Marien in Pettenhofen – Dekanat: Ingolstadt – Ort: Ingolstadt

- Frauenbergkapelle − Dekanat: Eichstätt – Ort: Eichstätt

- ehemalige Wallfahrtskirche Sankt Salvator im Steinbachwald − Dekanat: Herrieden – Ort: Rauenzell

- ehemaliges Kloster und Wallfahrtsort Heiligenblut am Brombachsee

- ehemalige Wallfahrtskirche St. Sixtus − Dekanat: Eichstätt – Ort: Pollenfeld

- ehemalige Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung in Großlellenfeld – Dekanat: Herrieden – Ort: Großlellenfeld

Literatur

- Rita Haub: Das Urkundenwesen in der Diözese Eichstätt bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Diss., Universität München 1993.

- Wolfgang Wüst: Sovranità principesco-vescovile nella prima età moderna. Un confronto tra le situazioni al di qua e al di là delle Alpi: Augusta, Bressanone, Costanza e Trento – Fürstliche Stiftsherrschaft in der Frühmoderne. Ein Vergleich süd- und nordalpiner Verhältnisse in Augsburg, Brixen, Eichstätt, Konstanz und Trient, in: Annali dell’ Istituto storico italo-germanico in Trento – Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient 30 (2004) Bologna 2005, ISBN 88-15-10729-0, S. 285–332.

Siehe auch

- Liste der Bischöfe von Eichstätt

- Liste der Weihbischöfe in Eichstätt

- Liste der Eichstätter Domherren

- Römisch-katholische Kirche in Deutschland

Weblinks

- Homepage Bistum Eichstätt

- Eintrag zu Diocese of Eichstätt auf catholic-hierarchy.org

- Kirchengericht der Diözese

- Das Collegium Willibaldinum im Internet

- Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

- Missionare in Franken: Willibrord, Bonifatius, Burkard, Lullus, Megingaud, Willibald ...

Quellen

- ↑ Überblick der Geschichte auf den Seiten des Bistums Eichstätt

- ↑ siehe H.J. Wolf, Geschichte der Hexenprozesse, Hamburg 1998, S. 251

- ↑ Die Pfarrei Heilig Kreuz online

- ↑ Klimaschutzkonzept des Bistums Eichstätt (PDF; 909 kB)

- ↑ Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts

- ↑ Spiegel Online: Zentralrat wirft deutschen Bischöfen Antisemitismus vor. 6. März 2007