Liste der Stolpersteine in Brandenburg an der Havel

Die Liste der Stolpersteine in Brandenburg an der Havel umfasst jene Stolpersteine, die vom Kölner Künstler Gunter Demnig bzw. in seinem Auftrag in Brandenburg an der Havel verlegt wurden. Sie sind Opfern des Nationalsozialismus gewidmet, all jenen, die vom NS-Regime drangsaliert, deportiert, ermordet, in die Emigration oder in den Suizid getrieben wurden.

Demnig verlegt für jedes Opfer einen eigenen Stein, im Regelfall vor dem letzten selbst gewählten Wohnsitz.

Verlegungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bislang wurden in Brandenburg an der Havel neun Stolpersteine verlegt. 2022 wurden erstmals vier Stolpersteine verlegt, die an das jüdische Bekenntnis erinnern. Bis dahin konnte die jüdische Bevölkerungsgruppe bislang nicht berücksichtigt werden, was an der örtliche Jüdischen Gemeinde, die dem Projekt von Gunter Demnig skeptisch bis ablehnend gegenübersteht, lag. Im Jahr 2015 sammelte die Brandenburger Polizeidirektion Geld für einen weiteren Stolperstein und ersuchte das Stadtmuseum um einen Namensvorschlag. Das Projekt scheiterte, da die Initiatoren Rücksicht auf die Befindlichkeit der Jüdischen Gemeinde nahmen.[1] Aus Vorarbeiten von Schülern wurden eine Reihe von Persönlichkeiten der Stadt als NS-Opfer bekannt. Als mögliche Kandidaten für Stolpersteine wurden genannt:

- Wilhelm Bahms, geboren 1880, Kommunist, der vom NS-Regime ermordet wurde,

- Lilli Friesicke, eine jüdische Ärztin, die das Grundstück Katharinenkirchplatz 8 besaß, nach den Novemberpogromen 1938 verhaftet wurde und im Polizeigewahrsam des Neustädtischen Rathauses Selbstmord beging,

- Karl Lühnsdorf, dessen Nachkommen jedoch ihre Zustimmung für die Verlegung eines Stolpersteines zurückgezogen haben,

- Karl Miethe, 1903 geboren in Plaue, Fischhändler und Kommunist, geflüchtet nach der NS-Machtergreifung, zur Rückkehr gezwungen, 1940 verhaftet, deportiert ins KZ Sachsenhausen, im Frühjahr 1945 ins KZ Bergen-Belsen und dort ermordet.

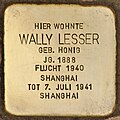

Feliks Byelyenkov, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Brandenburg, lehnt Stolpersteine ab: „Man sollte in Augenhöhe gedenken und nicht beim Gedenken in den Dreck gucken.“.[2] Er wolle „[..] sich aber dem Wunsch der Familie nicht in den Weg stellen [..]"“, im Falle von Wally Lesser, deren Stein im September 2022 verlegt worden ist.[3]

Die ersten beiden Verlegungen erfolgten am 19. September 2013 durch Gunter Demnig. Initiiert wurden die Verlegungen von Marie Luise von Halem, einer Landtagsabgeordneten vom Bündnis 90/Die Grünen. Die Patenschaften für die Steine übernahmen der Stadtverband der SPD und die Katholische Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit.

Vier weitere Steine, zum Gedenken an die jüdischen Opfer, wurden am 16. September 2022 verlegt, jedoch nicht im Beisein von Gunter Demnig. Die Patenschaft für den Stein für Wally Lesser übernahm Oberbürgermeister Steffen Scheller, die Patenschaften für die Steine für Bernhard Meyer und Sally Cohn übernahm die Brandenburger Juristische Gesellschaft e. V., und für Grete Cohn der Rotary Club Brandenburg an der Havel.[4]

Die bisher letzten drei Stolpersteine wurden am 10. November 2023 für Lilli Friesicke und ihre beiden Kinder, ebenfalls nicht im Beisein von Gunter Demnig, aber in Anwesenheit zweier ihrer Urenkelinnen aus den Niederlanden sowie Vertretern der Stadtverwaltung, des Kulturausschusses der Stadtverordnetenversammlung und Schülerinnen und Schüler des Dom-Gymnasiums vor dem Standort ihres ehemaligen Wohn- und Praxishauses am Katharinenkirchplatz 8 (inzwischen durch einen Neubaublock ersetzt) verlegt. Die Patenschaften für die Steine der Familie Friesicke haben Mitglieder des Kulturausschusses, des Kulturbeirats und mehrere Privatpersonen übernommen.[5][6]

Stolpersteine[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In Brandenburg an der Havel wurden neun Stolpersteine an sechs Adressen verlegt.

| Stolperstein | Inschrift | Verlegeort | Name, Leben |

|---|---|---|---|

|

HIER WOHNTE

GRETE COHN FLUCHT 1941 USA |

Packhofstraße 24 | Grete Cohn war Helferin in der Arztpraxis ihres Bruders. Zusammen mit ihrem Mann, Sally Cohn, wanderte sie 1941 in die USA aus. Sie verstarb 1947.[7] |

|

HIER WOHNTE

SALLY COHN JG. 1879 BERUFSVERBOT 1933 FLUCHT 1941 USA |

Packhofstraße 24 | Sally Cohn war Rechtsanwalt, Notar und Stadtverordneter. Am 09.11.1938 sollte Sally Cohn in der Reichspogromnacht verhaftet werden, war allerdings zu diesem Zeitpunkt in Berlin. Zusammen mit seiner Frau, Grete Cohn, wanderte er 1941 in die USA aus. Er verstarb 1963.[7] |

|

HIER WOHNTE

WALLY LESSER GEB. HONIG JG. 1888 FLUCHT 1940 SHANGHAI TOT 7. Juli 1941 SHANGHAI |

Domlinden 5 | Wally Lesser kam mit ihrer Familie um 1921 aus Posen nach Brandenburg an der Havel. Nachdem 1939 ihr letztes ihrer drei Kinder ins Exil ging, verließ auch sie Deutschland 1940 mit dem Schiff nach Shanghai. Sie verstarb am 7. Juli 1941 an einer Blutvergiftung.[7] |

|

HIER WOHNTE / ARBEITETE

BERNHARD MEYER JG. 1862 GEDEMÜTIGT / ENTRECHTET BERUFSVERBOT 1933 FLUCHT IN DEN TOD 7. Okt. 1935 |

Packhofstraße 12 | Bernhard Meyer war Justizrat, Rechtsanwalt und Notar. Er starb am 7. Oktober 1935 an den Folgen eines Suizidversuchs.[7] |

|

HIER WOHNTE

GUSTAV SCHERNIKAU JG. 1891 STADTVERORDNETER / SPD MEHRMALS VERHAFTET ZULETZT 1944 GROSS-ROSEN ERMORDET 28.11.1944 |

Katharinenkirchplatz 5 | Gustav Schernikau wurde am 10. Juli 1891 geboren. Er war Magistratsangestellter, Stadtverordneter und Kaufmann. Er gehörte der SPD an. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde der Politiker mehrfach verhaftet. Er wurde in mehrere Konzentrationslager deportiert und starb am 28. November 1944 im KZ Groß-Rosen angeblich an Herzschwäche.[8] |

|

HIER WOHNTE

PFARRER BRUNO SCHUBERT JG. 1883 VERHAFTET 9.4.1937 'HILFE FÜR GEFANGENE' GEFÄNGNIS BERLIN-ALEXANDERPLATZ TOT 6.5.1937 TODESURSACHE UNKLAR |

Neustädtische Heidestraße 26 | Bruno Schubert wurde am 30. März 1883 in Lissa (heute Leszno, Polen) geboren. Er war ab Oktober 1919 Pfarrer der katholischen Dreifaltigkeitsgemeinde in Brandenburg und während der NS-Zeit Seelsorger im Zuchthaus Brandenburg-Görden. „Weil er Gefangenen ‚über das Maß des Erlaubten hinaus‘ Beistand, Lesestoff und Lebensmittel verschaffte“, wurde er von der Gestapo am 9. April 1937 verhaftet. Am 6. Mai 1937 fand man ihn erhängt in der Zelle im Polizeigefängnis Berlin-Alexanderplatz.[8] Der Stolperstein wurde vor dem früheren Pfarrhaus und der heutigen katholischen Kita verlegt. |

HIER WOHNTE

DR: LUISE ‘LILLI‘ FRIESICKE GEB. CULP JG. 1888 VERHAFTET 9.11.1938 BRANDENBURG/HAVEL ERMORDET 10.11.1938 |

Katharinenkirchplatz 8 | Dr. Lilli Friesicke wurde am 8. Oktober 1888 in Elberfeld geboren. Sie hatte Medizin (Gynäkologie) studiert, war 1915 promoviert worden und eröffnete gemeinsam mit ihrem Mann, dem Arzt Dr. Georg Friesicke, nach dem Ersten Weltkrieg in Brandenburg (Havel) eine Gemeinschaftspraxis, die sie nach dessen Tod allein weiterbetrieb. 1933 wurde ihr die Kassenzulassung entzogen, so dass sie in ihrer Privatpraxis weiterarbeiten musste. Während der Reichspogromnacht wurde sie am 9. November 1938 festgenommen und starb nach (zweifelhaften) amtlichen Angaben am 10. November in Polizeigewahrsam durch Suizid.[5][6][9] | |

HIER WOHNTE

HEINZ HERBERT FRIESICKE JG. 1921 GEDEMÜTIGT / ENTRECHTET TOT AN DEN FOLGEN 9. OKT. 1945 |

Katharinenkirchplatz 8 | Heinz Herbert Friesicke wurde am 9. September 1921 als Sohn der Ärzte Dr. Lilli und Dr. Georg Friesicke in Berlin geboren. Ihm gelang es nicht, nach dem Tod seiner Mutter Deutschland zu verlassen und überstand die NS-Zeit unter nicht geklärten Umständen. Nach dem Besuch der Amerikanischen Schule in Berlin hatte er zwischenzeitlich den Beruf eines technischen Zeichners erlernt und ein Studium der Ingenieurwissenschaften begonnen. Er verstarb aufgrund von mutmaßlich schlechter medizinischer Versorgung und Unterernährung am 9. Oktober 1945 in Berlin an Typhus.[5] | |

HIER WOHNTE

MARLENE FRIESICKE VERH. SEVENHUIJSEN JG. 1925 FLUCHT 1938 HOLLAND ÜBERLEBT |

Katharinenkirchplatz 8 | Marlene Friesicke wurde am 8. Juli 1925 in Brandenburg an der Havel als Tochter der Ärzte Dr. Lilli und Dr. Georg Friesicke in Brandenburg an der Havel geboren. Ihr gelang es irgendwann 1938 nach dem Tode ihrer Mutter zu Verwandten in den Niederlanden zu fliehen, wo sie später heiratete und wo ihre Nachfahren noch heute leben.[5] |

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Chronik der Stolpersteinverlegungen auf der Website des Projekts von Gunter Demnig

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ Jürgen Lauterbach: Verzicht auf Stolperstein. Polizei nimmt Rücksicht auf jüdische Gemeinde. In: maz-online.de. 30. Dezember 2015, abgerufen am 26. Oktober 2020.

- ↑ Jürgen Lauterbach: Polizei will Stolperstein finanzieren - Verwaltung macht daraus ein Problem - Museum und Rathaus stolpern über Steine. In: maz-online.de. 25. Februar 2015, abgerufen am 26. Oktober 2020.

- ↑ Heiko Hesse: Flucht nach Shanghai: So entkam Wally Lesser aus Brandenburg an der Havel 1940 der Nazi-Hölle. In: maz-online.de. 8. November 2021, abgerufen am 15. Januar 2023.

- ↑ https://www.stadt-brandenburg.de/presse/erinnerung-an-bewegende-schicksale-stolpersteine-in-packhofstrasse-domlinden-verlegt Pressemitteilung der Stadt Brandenburg vom 16.09.2022. Website der Stadt Brandenburg. Abgerufen am 15. Januar 2023.

- ↑ a b c d Heiko Hesse: Stolpersteine in Brandenburg: Gedenken an Nazi-Opfer Lilli Friesicke und ihre Kinder. maz-online.de/lokales/brandenburg-havel, 7. November 2023, abgerufen am 11. Dezember 2023.

- ↑ a b Drei Stolpersteine für die Familie der Jüdin Dr. Luise „Lilli“ Friesicke am Katharinenkirchplatz verlegt. www.stadt-brandenburg.de/presse, 10. November 2023, abgerufen am 11. Dezember 2023.

- ↑ a b c d https://www.stadt-brandenburg.de/presse/verlegung-stolpersteine-am-16092022-ab-11-uhr Pressemitteilung der Stadt Brandenburg vom 09.09.2022. Website der Stadt Brandenburg. Abgerufen am 15. Januar 2023.

- ↑ a b Pressemitteilung des Erzbistums Berlin zur Verlegung der Stolpersteine Bruno Schubert und Gustav Schernikau

- ↑ Heiko Hesse: Der mysteriöse Tod der Lilli Friesicke. In: Märkische Allgemeine. 5. November 2018, abgerufen am 21. April 2019.