„Feminismus“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

→Dritte Welle des Feminismus: Siehe <http://www.feministische-studien.de/index.php?id=25&paper=48&intro=1>. (Wie kommt es zu so großen Abweichungen in einem Zitat??) |

K Kleinkram |

||

| Zeile 3: | Zeile 3: | ||

== Begriff == |

== Begriff == |

||

Der Ursprung des Begriffs ist unbekannt. Frühere Historiker schrieben seine Erfindung dem Sozialphilosophen [[Charles Fourier]] (1772–1837) zu. Er hatte erstmals den Grad der Befreiung der Frau als Maßstab für die gesellschaftliche Entwicklung angegeben und formuliert: {{"|Der soziale Fortschritt […] erfolgt aufgrund der Fortschritte in der Befreiung der Frau.}}<ref>Charles Fourier: ''Die Theorie der vier Bewegungen und der allgemeinen Bestimmungen''. (1808), Wien und Frankfurt/M. 1966, S. 190.</ref> Da es vor 1870 keine Spuren des Begriffs gibt, kann Fourier ihn nicht geprägt haben. Darauf weist die Historikerin [[Karen Offen]] hin.<ref name="Offen">Karen Offen: ''European Feminisms, |

Der Ursprung des Begriffs ist unbekannt. Frühere Historiker schrieben seine Erfindung dem Sozialphilosophen [[Charles Fourier]] (1772–1837) zu. Er hatte erstmals den Grad der Befreiung der Frau als Maßstab für die gesellschaftliche Entwicklung angegeben und formuliert: {{"|Der soziale Fortschritt […] erfolgt aufgrund der Fortschritte in der Befreiung der Frau.}}<ref>Charles Fourier: ''Die Theorie der vier Bewegungen und der allgemeinen Bestimmungen''. (1808), Wien und Frankfurt/M. 1966, S. 190.</ref> Da es vor 1870 keine Spuren des Begriffs gibt, kann Fourier ihn nicht geprägt haben. Darauf weist die Historikerin [[Karen Offen]] hin.<ref name="Offen">Karen Offen: ''European Feminisms, 1700–1950: A Political History'', Stanford University Press 2000, ISBN 0-8047-3420-8, S. 19 ff.</ref> |

||

Im Frankreich des späten 19. Jahrhunderts traten die Begriffe ''féministe'' und ''féminisme'' zuerst in Erscheinung als Synonyme für [[Frauenemanzipation]] und für Bewegungen und Personen, die die Rechte der Frauen proklamierten. Die erste Frauenrechtlerin, die den Begriff als Selbstbeschreibung gebrauchte, war 1882 die Französin [[Hubertine Auclert]]. Erst zehn Jahre später, nach der Berichterstattung über einen feministischen Kongress, fand der Begriff zunehmend internationale Verbreitung.<ref name="Offen" /> |

Im Frankreich des späten 19. Jahrhunderts traten die Begriffe ''féministe'' und ''féminisme'' zuerst in Erscheinung als Synonyme für [[Frauenemanzipation]] und für Bewegungen und Personen, die die Rechte der Frauen proklamierten. Die erste Frauenrechtlerin, die den Begriff als Selbstbeschreibung gebrauchte, war 1882 die Französin [[Hubertine Auclert]]. Erst zehn Jahre später, nach der Berichterstattung über einen feministischen Kongress, fand der Begriff zunehmend internationale Verbreitung.<ref name="Offen" /> |

||

Im Deutschland des Kaiserreichs wurde "Feminismus" kaum benutzt, mit Ausnahme von der feministischen Vordenkerin [[Hedwig Dohm]] und dem radikalen Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung um [[Minna Cauer]], [[Anita Augspurg]], [[Lida Gustava Heymann]] und [[Käthe Schirmacher]]. Von der Mehrheit der deutschen Frauenbewegung wurde er jedoch abgelehnt, zum einen aus Abgrenzung gegenüber Frankreich, zum anderen weil der Begriff schon früh von den Gegnern des Feminismus zur Abwertung der Emanzipationsbewegung besetzt war.<ref name="Streubel">Christiane Streubel: ''Radikale Nationalistinnen. Agitation und Programmatik rechter Frauen in der Weimarer Republik''. (Dissertation) Campus Verlag (Reihe Geschichte und Geschlechter, Band 55), Frankfurt 2006, ISBN |

Im Deutschland des Kaiserreichs wurde "Feminismus" kaum benutzt, mit Ausnahme von der feministischen Vordenkerin [[Hedwig Dohm]] und dem radikalen Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung um [[Minna Cauer]], [[Anita Augspurg]], [[Lida Gustava Heymann]] und [[Käthe Schirmacher]]. Von der Mehrheit der deutschen Frauenbewegung wurde er jedoch abgelehnt, zum einen aus Abgrenzung gegenüber Frankreich, zum anderen weil der Begriff schon früh von den Gegnern des Feminismus zur Abwertung der Emanzipationsbewegung besetzt war.<ref name="Streubel">Christiane Streubel: ''Radikale Nationalistinnen. Agitation und Programmatik rechter Frauen in der Weimarer Republik''. (Dissertation) Campus Verlag (Reihe Geschichte und Geschlechter, Band 55), Frankfurt 2006, ISBN 3-593-38210-5, S. 65 f.</ref> (''Siehe: [[Antifeminismus]]'') |

||

Die erste Nennung des Begriffs in Großbritannien ist für die Jahre 1894/95 belegt. Seit 1910 ist er in den USA gebräuchlich. In den 1920er Jahren fand er auch Eingang in die japanische und arabische Sprache.<ref name="Offen" /> |

Die erste Nennung des Begriffs in Großbritannien ist für die Jahre 1894/95 belegt. Seit 1910 ist er in den USA gebräuchlich. In den 1920er Jahren fand er auch Eingang in die japanische und arabische Sprache.<ref name="Offen" /> |

||

| Zeile 14: | Zeile 14: | ||

== Übersicht == |

== Übersicht == |

||

Feminismus tritt für eine [[Gesellschaftsstruktur]] ein, in der die Unterdrückung von Frauen, die er als [[gesellschaftliche Norm]] analysiert hat, beseitigt ist und die Geschlechterverhältnisse durch Ebenbürtigkeit geprägt sind. Für die Historikerin [[Karen Offen]] umfasst ein solches Verständnis von Feminismus auch Männer, deren {{"|Selbstverständnis nicht auf der Herrschaft über Frauen beruht.}}<ref>Barbara Thiessen: ''Feminismus: Differenzen und Kontroversen''. In: Kortendiek/Becker (Hrsg.): ''Handbuch für Frauen- und Geschlechterforschung''. VS Verlag, 2010, S. 39</ref>Der Feminismus sieht die in der bisherigen Geschichte vorherrschenden Gesellschaftsordnungen als [[Androzentrismus|androzentrisch]] an und interpretiert diesen Umstand als strukturelle [[Patriarchat (Soziologie)|patriarchale Herrschaft]]. Auf dieser Grundlage haben sich Strömungen und Ausprägungen entwickelt, die einander teilweise ergänzen, aber auch widersprechen. |

Feminismus tritt für eine [[Gesellschaftsstruktur]] ein, in der die Unterdrückung von Frauen, die er als [[gesellschaftliche Norm]] analysiert hat, beseitigt ist und die Geschlechterverhältnisse durch Ebenbürtigkeit geprägt sind. Für die Historikerin [[Karen Offen]] umfasst ein solches Verständnis von Feminismus auch Männer, deren {{"|Selbstverständnis nicht auf der Herrschaft über Frauen beruht.}}<ref>Barbara Thiessen: ''Feminismus: Differenzen und Kontroversen''. In: Kortendiek/Becker (Hrsg.): ''Handbuch für Frauen- und Geschlechterforschung''. VS Verlag, 2010, S. 39.</ref>Der Feminismus sieht die in der bisherigen Geschichte vorherrschenden Gesellschaftsordnungen als [[Androzentrismus|androzentrisch]] an und interpretiert diesen Umstand als strukturelle [[Patriarchat (Soziologie)|patriarchale Herrschaft]]. Auf dieser Grundlage haben sich Strömungen und Ausprägungen entwickelt, die einander teilweise ergänzen, aber auch widersprechen. |

||

[[Feministische Wissenschaftstheorie|Feministische Wissenschaftskritik]] und feministische Forschung machen es sich zur Aufgabe, bisherige Ausblendungen der weiblichen Geschichte und der Leistungen von Frauen sichtbar und Feminismus für alle Wissenschaftsgebiete fruchtbar zu machen. Bis heute hat sich keine einheitliche feministische Theorie herausgebildet, und es ist umstritten, ob dies möglich ist. |

[[Feministische Wissenschaftstheorie|Feministische Wissenschaftskritik]] und feministische Forschung machen es sich zur Aufgabe, bisherige Ausblendungen der weiblichen Geschichte und der Leistungen von Frauen sichtbar und Feminismus für alle Wissenschaftsgebiete fruchtbar zu machen. Bis heute hat sich keine einheitliche feministische Theorie herausgebildet, und es ist umstritten, ob dies möglich ist. |

||

Über feministische Forschung schrieb die Philosophin und Sozialwissenschaftlerin [[Christina Thürmer-Rohr]]:{{Zitat|Feministische Forschung füllt keine Lücke, sie ist keine bislang noch fehlende Zutat zu den geläufigen Forschungsgegenständen in Form des un- oder falschbeackerten Gegenstandes Frau. Sie liegt quer zu allen diesen 'Gegenständen'. Sie ist Querdenken, Gegenfragen, Widerspruch, Einspruch.| Christina Thürmer-Rohr, 1987 |

Über feministische Forschung schrieb die Philosophin und Sozialwissenschaftlerin [[Christina Thürmer-Rohr]]:{{Zitat|Feministische Forschung füllt keine Lücke, sie ist keine bislang noch fehlende Zutat zu den geläufigen Forschungsgegenständen in Form des un- oder falschbeackerten Gegenstandes Frau. Sie liegt quer zu allen diesen 'Gegenständen'. Sie ist Querdenken, Gegenfragen, Widerspruch, Einspruch.| Christina Thürmer-Rohr, 1987<ref>Christina Thürmer-Rohr: ''Zur Mittäterschaft von Frauen: Frauen in Gewaltverhältnissen.'' In: Ilse Lenz (Hrsg.): ''Die Neue Frauenbewegung in Deutschland'' – Ausgewählte Quellen. Wiesbaden 2009, 434. Thürmer-Rohr ist Professorin emerita an der [[TU Berlin]].</ref> }} |

||

Die politische und [[soziale Bewegung]] des Feminismus geriet immer wieder in Krisen. Dem Rückzug ins Private folgte bei einigen Feministinnen die Hinwendung zum Esoterischen, zu einer „neuen Weiblichkeit“, was heute teilweise als eigene Richtung des Feminismus interpretiert, teilweise als Weiterentwicklung des traditionellen Differenzfeminismus angesehen wird, aber auch als Entpolitisierung kritisiert wird. |

Die politische und [[soziale Bewegung]] des Feminismus geriet immer wieder in Krisen. Dem Rückzug ins Private folgte bei einigen Feministinnen die Hinwendung zum Esoterischen, zu einer „neuen Weiblichkeit“, was heute teilweise als eigene Richtung des Feminismus interpretiert, teilweise als Weiterentwicklung des traditionellen Differenzfeminismus angesehen wird, aber auch als Entpolitisierung kritisiert wird. |

||

Erfolge des Feminismus lassen sich vor allem in den Bereichen politische und rechtliche Gleichstellung, wie der Einführung des Frauenwahlrechts, der Bildung, sexuellen Selbstbestimmung, der Menschenrechte für Frauen und der Emanzipation von Frauen und Mädchen von vorgeschriebenen Lebensläufen und Rollenbildern. |

Erfolge des Feminismus lassen sich vor allem in den Bereichen politische und rechtliche Gleichstellung, wie der Einführung des Frauenwahlrechts, der Bildung, sexuellen Selbstbestimmung, der Menschenrechte für Frauen und der Emanzipation von Frauen und Mädchen von vorgeschriebenen Lebensläufen und Rollenbildern.<ref>Barbara Thiessen: ''Feminismus: Differenzen und Kontroversen''. In: Kortendiek/Becker (Hrsg.): ''Handbuch für Frauen- und Geschlechterforschung''. VS Verlag, 2010, S. 42.</ref> |

||

Die Anliegen des Feminismus fasste Johanna Dohnal, die erste Frauenministerin Österreichs, folgendermaßen zusammen: {{Zitat|Die Vision des Feminismus ist nicht eine ‚weibliche Zukunft‘. Es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn.|Johanna Dohnal, 2004<ref>Gastvortrag an der Technischen Universität Wien, 22. März 2004</ref>}} |

Die Anliegen des Feminismus fasste Johanna Dohnal, die erste Frauenministerin Österreichs, folgendermaßen zusammen: {{Zitat|Die Vision des Feminismus ist nicht eine ‚weibliche Zukunft‘. Es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne Macht- und Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn.|Johanna Dohnal, 2004<ref>Gastvortrag an der Technischen Universität Wien, 22. März 2004.</ref>}} |

||

Im Zuge anderer Gleichstellungsbewegungen wie etwa der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung oder den Unabhängigkeitsbestrebungen in den Kolonialgebieten setzte sich der Feminismus später auch mit der Frage auseinander, welche philosophischen und Konsequenzen die Unterschiede zwischen den Erfahrungen von Frauen aus verschiedenen sozialen Schichten, mit unterschiedlicher Hautfarbe oder mit westlicher und nichtwestlicher Herkunft haben. Dieser ersten Kritik an einer universellen Erfahrung und einem gemeinsamen Interesse aller Frauen folgten später Strömungen, die sich vor allem der Hinterfragung von Geschlechtskategorien widmeten: Die philosophische und politische Auseinandersetzung hatte deren Dynamik und Formbarkeit offengelegt, was einige Feministinnen und Feministen zum Anlass nahmen, ihre grundsätzliche Berechtigung zu diskutieren. Dennoch bleiben die Bezugnahme auf das weibliche Geschlecht und das Ziel gerechter Teilhabe bis heute wichtige Ressourcen feministischer Argumentation und Politik. |

Im Zuge anderer Gleichstellungsbewegungen wie etwa der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung oder den Unabhängigkeitsbestrebungen in den Kolonialgebieten setzte sich der Feminismus später auch mit der Frage auseinander, welche philosophischen und Konsequenzen die Unterschiede zwischen den Erfahrungen von Frauen aus verschiedenen sozialen Schichten, mit unterschiedlicher Hautfarbe oder mit westlicher und nichtwestlicher Herkunft haben. Dieser ersten Kritik an einer universellen Erfahrung und einem gemeinsamen Interesse aller Frauen folgten später Strömungen, die sich vor allem der Hinterfragung von Geschlechtskategorien widmeten: Die philosophische und politische Auseinandersetzung hatte deren Dynamik und Formbarkeit offengelegt, was einige Feministinnen und Feministen zum Anlass nahmen, ihre grundsätzliche Berechtigung zu diskutieren. Dennoch bleiben die Bezugnahme auf das weibliche Geschlecht und das Ziel gerechter Teilhabe bis heute wichtige Ressourcen feministischer Argumentation und Politik. |

||

| Zeile 64: | Zeile 64: | ||

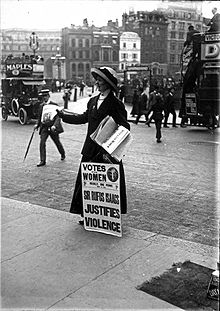

Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts entstand in vielen Ländern Europas, den USA und in Australien die erste Welle des Feminismus und der Frauenbewegung.<ref>Leila J. Rupp: [http://www.ieg-ego.eu/en/threads/transnational-movements-and-organisations/international-social-movements/leila-j-rupp-transnational-womens-movements ''Transnational Women’s Movements,'' European History Online, hrsg. vom] [[Institut für Europäische Geschichte (Mainz)]], Juni 2011.</ref> Die deutsche Sozialistin [[Clara Zetkin]] forderte 1910 auf dem II. Kongress der Sozialistischen Internationale in Kopenhagen: {{"|Keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte}}. Ein Jahr später gingen erstmals Frauen in Deutschland, Österreich, Dänemark und der Schweiz auf die Straße. Ihre zentrale Forderung: Einführung des Frauenwahlrechts und Teilhabe an der politischen Macht. Außer in Finnland durften zu diesem Zeitpunkt in keinem europäischen Land Frauen wählen. Die Vertreterinnen der Ersten Frauenbewegung strebten eine politische Gleichstellung mit den Männern an sowie ein Ende der zivilrechtlichen [[Vormundschaft|Mündelschaft]] unter Vater oder Ehemann, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, Zugang für Frauen zur Universität und zu allen Berufen und Ämtern.<ref>Vergleiche die populäre Liedstrophe „Wir armen, armen Mädchen | sind gar so übel dran; | ich wollt, ich wär’ kein Mädchen, | ich wollt, ich wär’ ein Mann!“ In: [[Albert Lortzing]]: ''[[Der Waffenschmied#Musik|Der Waffenschmied]],'' Akt 3, Szene 1, von 1846.</ref> |

Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts entstand in vielen Ländern Europas, den USA und in Australien die erste Welle des Feminismus und der Frauenbewegung.<ref>Leila J. Rupp: [http://www.ieg-ego.eu/en/threads/transnational-movements-and-organisations/international-social-movements/leila-j-rupp-transnational-womens-movements ''Transnational Women’s Movements,'' European History Online, hrsg. vom] [[Institut für Europäische Geschichte (Mainz)]], Juni 2011.</ref> Die deutsche Sozialistin [[Clara Zetkin]] forderte 1910 auf dem II. Kongress der Sozialistischen Internationale in Kopenhagen: {{"|Keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte}}. Ein Jahr später gingen erstmals Frauen in Deutschland, Österreich, Dänemark und der Schweiz auf die Straße. Ihre zentrale Forderung: Einführung des Frauenwahlrechts und Teilhabe an der politischen Macht. Außer in Finnland durften zu diesem Zeitpunkt in keinem europäischen Land Frauen wählen. Die Vertreterinnen der Ersten Frauenbewegung strebten eine politische Gleichstellung mit den Männern an sowie ein Ende der zivilrechtlichen [[Vormundschaft|Mündelschaft]] unter Vater oder Ehemann, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, Zugang für Frauen zur Universität und zu allen Berufen und Ämtern.<ref>Vergleiche die populäre Liedstrophe „Wir armen, armen Mädchen | sind gar so übel dran; | ich wollt, ich wär’ kein Mädchen, | ich wollt, ich wär’ ein Mann!“ In: [[Albert Lortzing]]: ''[[Der Waffenschmied#Musik|Der Waffenschmied]],'' Akt 3, Szene 1, von 1846.</ref> |

||

Das Frauenwahlrecht wurde in Deutschland 1918 eingeführt, in den USA und Großbritannien wurde es den Frauen im gleichen Zeitraum als „Belohnung“ für ihre Kriegsanstrengungen gewährt, in der Sowjetunion 1917 als Folge der sozialistischen Revolution. Andere Länder wie Frankreich und [[Italien]] führten das Frauenwahlrecht erst nach dem Ende des [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieges]] ein, in der Schweiz 1971. |

Das Frauenwahlrecht wurde in Deutschland 1918 eingeführt, in den USA und Großbritannien wurde es den Frauen im gleichen Zeitraum als „Belohnung“ für ihre Kriegsanstrengungen gewährt, in der Sowjetunion 1917 als Folge der sozialistischen Revolution. Andere Länder wie Frankreich und [[Italien]] führten das Frauenwahlrecht erst nach dem Ende des [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieges]] ein, in der Schweiz 1971.<ref>Zur Geschichte der bürgerlichen und sozialistischen Frauenbewegung: Ute Gerhard, Ulla Wischermann: ''Unerhört. Die Geschichte der deutschen Frauenbewegung.'' Reinbek, 1990, ISBN 3-499-18377-3. Und [[Jutta Menschik]]: ''Feminismus,'' Köln 1985, S. 21 ff.</ref> |

||

Die erste Welle des Feminismus ebbte in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ab. Grundlegende Forderungen wie das Frauenwahlrecht waren in einigen Ländern erfüllt. Zugleich wirkten zahlreiche Faktoren zusammen, die den Frauen wieder ihren traditionellen Platz zuwiesen. In der Weltwirtschaftskrise ab 1929 verschärfte sich die Konkurrenz um Arbeitsplätze, Frauen wurden in der Regel als erste entlassen. |

Die erste Welle des Feminismus ebbte in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts ab. Grundlegende Forderungen wie das Frauenwahlrecht waren in einigen Ländern erfüllt. Zugleich wirkten zahlreiche Faktoren zusammen, die den Frauen wieder ihren traditionellen Platz zuwiesen. In der Weltwirtschaftskrise ab 1929 verschärfte sich die Konkurrenz um Arbeitsplätze, Frauen wurden in der Regel als erste entlassen. |

||

| Zeile 77: | Zeile 77: | ||

=== Zweite Welle des Feminismus === |

=== Zweite Welle des Feminismus === |

||

Um die Bedeutung des feministischen Aufbruchs den 1960er Jahren nachvollziehen zu können, muss man sich die Bedingungen für Frauen in der Bundesrepublik Deutschland vergegenwärtigen. Mitte der sechziger Jahre waren Mädchen, vor allem aus Arbeiter- und Landfamilien, an weiterführenden Schulen deutlich benachteiligt, und es studierten wesentlich mehr Männer als Frauen. |

Um die Bedeutung des feministischen Aufbruchs den 1960er Jahren nachvollziehen zu können, muss man sich die Bedingungen für Frauen in der Bundesrepublik Deutschland vergegenwärtigen. Mitte der sechziger Jahre waren Mädchen, vor allem aus Arbeiter- und Landfamilien, an weiterführenden Schulen deutlich benachteiligt, und es studierten wesentlich mehr Männer als Frauen.<ref>1968 betrug der Anteil der Mädchen beim Abitur 39 Prozent; ihr Anteil an wissenschaftlichen Hochschulen in Deutschland betrug 1967 nur 24 Prozent und war damit der niedrigste im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. In Frankreich betrug er 42 Prozent. In: Susanne Weitbrecht: ''Bildung ist Bürgerrecht. Plädoyer für eine aktive Bildung''. [http://www.uni-tuebingen.de/frauenstudium/ueberblick/ueberblick.html "100 Jahre Frauenstudium an der Universität Tübingen 1904–2004"].</ref> An den Hochschulen gab es kaum weibliche Wissenschaftler und Hochschullehrer. Frauen waren auch in der politischen Repräsentation kaum vertreten, obwohl die Aufnahme der Gleichberechtigung ins Grundgesetz wesentlich das Verdienst von Politikerinnen wie [[Elisabeth Selbert]] war. Nur jede dritte Frau war erwerbstätig, die geschlechtsspezifische Verteilung der Berufe folgte weitgehend den geschlechtsspezifisch stereotypen Zuschreibungen, wie den sogenannten [[Leichtlohngruppe]]n und „Frauenberufen“. Die allgemeine rechtliche Situation von Frauen entsprach nicht derjenigen der Männer. So konnte der Ehemann als gesetzlich definierter „[[Haushaltsvorstand]]“ verbindliche Entscheidungen alleine treffen. Bis 1962 durften Frauen ohne Zustimmung des Mannes kein eigenes Bankkonto eröffnen und darüber verfügen. Noch bis 1977 schrieb das [[Bürgerliches Gesetzbuch|Bürgerliche Gesetzbuch]] vor, dass eine Frau die Erlaubnis ihres Ehemanns für die eigene Berufstätigkeit brauchte. Auch wenn er es erlaubte, verwaltete er ihren Lohn. Im [[Scheidungsrecht]] galt das Schuldprinzip, so dass Hausfrauen, die „schuldig“ geschieden wurden, oftmals ohne jegliche finanzielle Unterstützung dastanden. [[Vergewaltigung in der Ehe]] hieß noch „eheliche Pflicht“, [[Abtreibung]] war verboten, und die Kinderbetreuung war vollständig privatisiert und damit überwiegend exklusive Aufgabe der Frauen.<ref>vergl.: [http://web.fu-berlin.de/gpo/sabine_berghahn.htm Sabine Berghan: ''Ritt auf der Schnecke. Rechtliche Gleichstellung in der Bundesrepublik Deutschland''. Gender Politik Online, Otto-Suhr-Institut, Freie Universität Berlin, 2011]</ref> |

||

Die Neue Frauenbewegung in Westdeutschland nahm ihren Anfang mit einem Tomatenwurf. [[Helke Sander]] hatte in einem Vortrag am 13. September 1968 auf der 23. Delegiertenkonferenz des [[Sozialistischer Deutscher Studentenbund|Sozialistischen Deutschen Studentenbundes]] (SDS) den SDS-Männern vorgeworfen, in ihrer [[Gesellschaftskritik]] nicht weit genug zu gehen, weil sie die [[Diskriminierung]] der Frauen ignorierten. Der SDS selbst sei das Spiegelbild einer männlich geprägten Gesellschaftsstruktur. Da die Genossen nicht bereit waren, diese Rede zu diskutieren, und zur Tagesordnung übergehen wollten, warf [[Sigrid Rüger]] Tomaten in Richtung des Vorstandstisches und traf [[Hans-Jürgen Krahl]].<ref>[http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35287/neue-welle-im-westen?p=allolitische%20Bildung%208.%20September%202009. Susanne Hertrampf: ''Ein Tomatenwurf und seine Folgen''. Dossier Frauenbewegung, Bundeszentrale für Politische Bildung 8. September 2009.]</ref><ref>Die Rede von Helke Sander für den Aktionsrat zur Befreiung der Frauen auf der 23. Delegiertenkonferenz des SDS (1968). In: Ilse Lenz (Hrsg.): ''Die Neue Frauenbewegung in Deutschland: Abschied vom kleinen Unterschied. Ausgewählte Quellen'', VS Verlag, 2. aktualisierte |

Die Neue Frauenbewegung in Westdeutschland nahm ihren Anfang mit einem Tomatenwurf. [[Helke Sander]] hatte in einem Vortrag am 13. September 1968 auf der 23. Delegiertenkonferenz des [[Sozialistischer Deutscher Studentenbund|Sozialistischen Deutschen Studentenbundes]] (SDS) den SDS-Männern vorgeworfen, in ihrer [[Gesellschaftskritik]] nicht weit genug zu gehen, weil sie die [[Diskriminierung]] der Frauen ignorierten. Der SDS selbst sei das Spiegelbild einer männlich geprägten Gesellschaftsstruktur. Da die Genossen nicht bereit waren, diese Rede zu diskutieren, und zur Tagesordnung übergehen wollten, warf [[Sigrid Rüger]] Tomaten in Richtung des Vorstandstisches und traf [[Hans-Jürgen Krahl]].<ref>[http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35287/neue-welle-im-westen?p=allolitische%20Bildung%208.%20September%202009. Susanne Hertrampf: ''Ein Tomatenwurf und seine Folgen''. Dossier Frauenbewegung, Bundeszentrale für Politische Bildung 8. September 2009.]</ref><ref>Die Rede von Helke Sander für den Aktionsrat zur Befreiung der Frauen auf der 23. Delegiertenkonferenz des SDS (1968). In: Ilse Lenz (Hrsg.): ''Die Neue Frauenbewegung in Deutschland: Abschied vom kleinen Unterschied. Ausgewählte Quellen'', VS Verlag, 2. aktualisierte Auflage. 2011, ISBN 978-3-531-17436-5, S. 38 f.</ref> Noch am selben Tag gründeten Frauen in den verschiedenen Landesverbänden des SDS „Weiberräte“. Bald darauf spalteten sich Frauengruppen vom SDS ab, und es entstand eine autonome Frauenbewegung mit neuen Organisationsformen wie den Frauenzentren. Damit begann ein Sturm auf die vielfältigen Formen institutionalisierter Ungleichheit: „Arbeitsteilung, Rollenzuschreibungen, Repräsentationsmuster, Gesetze, Theorie- und Interpretationsmonopole, Sexualpolitik und Heterosexismus. Diese Dimensionen der Ungleichheit wurden in der Frauenbewegung ganz unterschiedlich thematisiert – und zwar autonom oder institutionell; provokativ oder vermittelnd; radikal oder gemäßigt.“ Für die aktive Gleichberechtigung der Frauen mussten neue politische Modelle erst „erfunden“ werden. Das Neue an der zweiten Frauenbewegung war der Umfang, in dem sie Alltägliches in Frage stellte.<ref>Stefanie Ehmsen: ''Der halbe Weg zur Hälfte des Himmels. Vier Jahrzehnte Neue Frauenbewegung.'' Blätter für deutsche und internationale Politik, Dossier Feminismus 09/2008.</ref> Eine Parole lautete "[[Das Persönliche ist politisch]]" (Helke Sander). |

||

1971 formierte sich im Protest gegen das [[§ 218|Verbot der Abtreibung im § 218]] eine Bewegung, die weit über die feministischen Diskussionsgruppen hinausging. Die Selbstbestimmung über die weibliche Sexualität wurde zum zentralen Thema. In der Folge bildeten sich die in der Bundesrepublik Deutschland grundlegenden intellektuellen Strömungen heraus: sozialistischer Feminismus, radikaler Gleichheitsfeminismus, radikaler Differenzfeminismus sowie der lesbische separatistische Feminismus. Das europäische [[Emanzipation]]sdenken, aber auch Impulse aus anderen westeuropäischen Ländern, vor allem Frankreich, aus den USA und der so genannten [[Dritte Welt|Dritten Welt]] beeinflussten diese Strömungen.<ref>Ilse Lenz (Hrsg.): ''Die Neue Frauenbewegung in Deutschland: Abschied vom kleinen Unterschied. Ausgewählte Quellen'', VS Verlag, 2. aktualisierte |

1971 formierte sich im Protest gegen das [[§ 218|Verbot der Abtreibung im § 218]] eine Bewegung, die weit über die feministischen Diskussionsgruppen hinausging. Die Selbstbestimmung über die weibliche Sexualität wurde zum zentralen Thema. In der Folge bildeten sich die in der Bundesrepublik Deutschland grundlegenden intellektuellen Strömungen heraus: sozialistischer Feminismus, radikaler Gleichheitsfeminismus, radikaler Differenzfeminismus sowie der lesbische separatistische Feminismus. Das europäische [[Emanzipation]]sdenken, aber auch Impulse aus anderen westeuropäischen Ländern, vor allem Frankreich, aus den USA und der so genannten [[Dritte Welt|Dritten Welt]] beeinflussten diese Strömungen.<ref>Ilse Lenz (Hrsg.): ''Die Neue Frauenbewegung in Deutschland: Abschied vom kleinen Unterschied. Ausgewählte Quellen'', VS Verlag, 2. aktualisierte Auflage. 2010, ISBN 978-3-531-17436-5, S. 12.</ref> |

||

Der Formierung der Frauenbewegungen in Westdeutschland und anderen europäischen Ländern ging die amerikanische Frauenbewegung, das Women’s Liberation Movement (Women’s Lib), voraus. Als sich in der Bundesrepublik zögernd die ersten autonomen Frauengruppen konstituierten, hatte sich in den Vereinigten Staaten bereits ein breites Netz von Frauenorganisationen und Frauengruppen entfaltet. Die erste neue feministische Gruppierung war die im Juni 1966 gegründete [[National Organization for Women]] (NOW).<ref>Kristina Schulz: ''Der lange Atem der Provokation. Die Frauenbewegung in der Bundesrepublik und in Frankreich 1968–1976'', Campus Verlag, Frankfurt 2002, S. 45</ref> |

Der Formierung der Frauenbewegungen in Westdeutschland und anderen europäischen Ländern ging die amerikanische Frauenbewegung, das Women’s Liberation Movement (Women’s Lib), voraus. Als sich in der Bundesrepublik zögernd die ersten autonomen Frauengruppen konstituierten, hatte sich in den Vereinigten Staaten bereits ein breites Netz von Frauenorganisationen und Frauengruppen entfaltet. Die erste neue feministische Gruppierung war die im Juni 1966 gegründete [[National Organization for Women]] (NOW).<ref>Kristina Schulz: ''Der lange Atem der Provokation. Die Frauenbewegung in der Bundesrepublik und in Frankreich 1968–1976'', Campus Verlag, Frankfurt 2002, S. 45.</ref> |

||

{{Zitat|Die feministische Bewegung begann in den sechziger/siebziger Jahren mit der These, daß Frauen – jenseits der Biologie – etwas gemeinsam haben, nämlich eine gewaltsame Schädigungs- und Ausschluß-Geschichte, die sie in die Randständigkeit gedrängt, als minderwertige Menschen definiert, von der öffentlichen Teilhabe ausgeschlossen und der alltäglichen Gewalt ausgeliefert hat.|Christina Thürmer-Rohr, 1997<ref>Christina Thürmer-Rohr: ''Die unheilbare Pluralität der Welt – von Patriachatskritik zur Totalitarismusforschung'', Colloquium Psychologie und Postmoderne, 5. Juni 1997, Freie Universität Berlin, [http://web.fu-berlin.de/postmoderne-psych/berichte2/thuermer_rohr.htm pdf]</ref>}} |

{{Zitat|Die feministische Bewegung begann in den sechziger/siebziger Jahren mit der These, daß Frauen – jenseits der Biologie – etwas gemeinsam haben, nämlich eine gewaltsame Schädigungs- und Ausschluß-Geschichte, die sie in die Randständigkeit gedrängt, als minderwertige Menschen definiert, von der öffentlichen Teilhabe ausgeschlossen und der alltäglichen Gewalt ausgeliefert hat.|Christina Thürmer-Rohr, 1997<ref>Christina Thürmer-Rohr: ''Die unheilbare Pluralität der Welt – von Patriachatskritik zur Totalitarismusforschung'', Colloquium Psychologie und Postmoderne, 5. Juni 1997, Freie Universität Berlin, [http://web.fu-berlin.de/postmoderne-psych/berichte2/thuermer_rohr.htm (pdf)]</ref>}} |

||

==== Schlüsselwerke ==== |

==== Schlüsselwerke ==== |

||

[[Datei:Le deuxième sexe.gif|mini|145px|''Das andere Geschlecht'']] |

[[Datei:Le deuxième sexe.gif|mini|145px|''Das andere Geschlecht'']] |

||

Lange vor Aufbruch der Neuen Frauenbewegung hatte [[Simone de Beauvoir]] 1949 in ihrem viel beachteten Werk ''[[Das andere Geschlecht]]'' die weibliche Lebenssituation ausführlich analysiert. De Beauvoirs Ausgangsfragen sind: Was ist eine Frau? Warum ist die Frau das ''Andere''? Der philosophische Hintergrund ihrer Untersuchung ist der [[Existenzialismus]]; er fülle die Lücke, die der sozialistische Ansatz zurücklasse, um die Situation der Frau zu verstehen. Die Verschiedenheit der Geschlechter, die gleichzeitig als Rechtfertigung der Unterdrückung der Frau dient, ist nach de Beauvoir nicht natur-, sondern kulturbedingt. Die Konstruktion der Frau als das andere Geschlecht lasse sich nur aus den jeweils herrschenden Moralvorstellungen, Normen und Sitten einer Kultur erklären. Beauvoir ruft in ihrem Buch die Frauen dazu auf, sich nicht mit ihrem Status als Ergänzung des Mannes zufriedenzugeben und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft in jeder Hinsicht zu beanspruchen. Sie setzte sich für eine Entmystifizierung der Mutterschaft und das Recht auf [[Abtreibung]] ein. ''Das andere Geschlecht'' gilt als Standardwerk und Ausgangspunkt der [[Feministische Philosophie|feministischen Philosophie]].<ref>Ursula I. Meyer: ''Einführung in die feministische Philosophie''. Ein-Fach-Verlag, Aachen, 3. |

Lange vor Aufbruch der Neuen Frauenbewegung hatte [[Simone de Beauvoir]] 1949 in ihrem viel beachteten Werk ''[[Das andere Geschlecht]]'' die weibliche Lebenssituation ausführlich analysiert. De Beauvoirs Ausgangsfragen sind: Was ist eine Frau? Warum ist die Frau das ''Andere''? Der philosophische Hintergrund ihrer Untersuchung ist der [[Existenzialismus]]; er fülle die Lücke, die der sozialistische Ansatz zurücklasse, um die Situation der Frau zu verstehen. Die Verschiedenheit der Geschlechter, die gleichzeitig als Rechtfertigung der Unterdrückung der Frau dient, ist nach de Beauvoir nicht natur-, sondern kulturbedingt. Die Konstruktion der Frau als das andere Geschlecht lasse sich nur aus den jeweils herrschenden Moralvorstellungen, Normen und Sitten einer Kultur erklären. Beauvoir ruft in ihrem Buch die Frauen dazu auf, sich nicht mit ihrem Status als Ergänzung des Mannes zufriedenzugeben und ihre Gleichstellung in der Gesellschaft in jeder Hinsicht zu beanspruchen. Sie setzte sich für eine Entmystifizierung der Mutterschaft und das Recht auf [[Abtreibung]] ein. ''Das andere Geschlecht'' gilt als Standardwerk und Ausgangspunkt der [[Feministische Philosophie|feministischen Philosophie]].<ref>Ursula I. Meyer: ''Einführung in die feministische Philosophie''. Ein-Fach-Verlag, Aachen, 3. Auflage. 2004, ISBN 3-928089-37-4, S. 57 f.</ref> |

||

[[Datei:Betty Friedan 1960.jpg|mini|hochkant|Betty Friedan, 1960]] |

[[Datei:Betty Friedan 1960.jpg|mini|hochkant|Betty Friedan, 1960]] |

||

Die US-Amerikanerin [[Betty Friedan]] veröffentlichte 1963 das Buch ''[[Der Weiblichkeitswahn]]''. Darin entwarf sie eine kritische Analyse der amerikanischen Gesellschaft. Sie zeigte, dass Werbung, Massenmedien und andere Ideologie vermittelnde Institutionen die Vorstellung von einem erfüllten Daseins als Hausfrau und Mutter hervorbrachten, und belegte anhand zahlreicher Interviews, wie wenig diese Ideologie der tatsächlichen Erfahrung von Frauen entsprach. Sie sah in der Reduktion der Frauen auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter die Ursache für die Unzufriedenheit und Unausgefülltheit vieler Mittelschichtfrauen. Friedan propagierte stattdessen, dass sich eine Frau nur verwirklichen könne, wenn sie auch ihre eigenen Bedürfnisse berücksichtige. Den zentralen Schlüssel zur Selbstbefreiung sah sie in der Berufstätigkeit der Frauen, wobei sich Ehe und Mutterschaft nicht ausschließen.<ref>Kristina Schulz: Der lange Atem der Provokation. Die Frauenbewegung in der Bundesrepublik und in Frankreich 1968–1976, Campus Verlag, Frankfurt 2002, S. 45</ref><ref>vgl. Jutta Menschik: ''Feminismus''. Köln 1985, S. 32 ff.</ref> |

Die US-Amerikanerin [[Betty Friedan]] veröffentlichte 1963 das Buch ''[[Der Weiblichkeitswahn]]''. Darin entwarf sie eine kritische Analyse der amerikanischen Gesellschaft. Sie zeigte, dass Werbung, Massenmedien und andere Ideologie vermittelnde Institutionen die Vorstellung von einem erfüllten Daseins als Hausfrau und Mutter hervorbrachten, und belegte anhand zahlreicher Interviews, wie wenig diese Ideologie der tatsächlichen Erfahrung von Frauen entsprach. Sie sah in der Reduktion der Frauen auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter die Ursache für die Unzufriedenheit und Unausgefülltheit vieler Mittelschichtfrauen. Friedan propagierte stattdessen, dass sich eine Frau nur verwirklichen könne, wenn sie auch ihre eigenen Bedürfnisse berücksichtige. Den zentralen Schlüssel zur Selbstbefreiung sah sie in der Berufstätigkeit der Frauen, wobei sich Ehe und Mutterschaft nicht ausschließen.<ref>Kristina Schulz: Der lange Atem der Provokation. Die Frauenbewegung in der Bundesrepublik und in Frankreich 1968–1976, Campus Verlag, Frankfurt 2002, S. 45.</ref><ref>vgl. Jutta Menschik: ''Feminismus''. Köln 1985, S. 32 ff.</ref> |

||

{{Zitat|Wie für einen Mann führt auch für eine Frau der einzige Weg zu sich selbst über schöpferische Arbeit.|Betty Friedan|ref=<ref>Betty Friedan: ''Der Weiblichkeitswahn oder Die Selbstbefreiung der Frau. Ein Emanzipationskonzept'', Rowohlt TB, Reinbek 1970, S. 226).</ref>}} |

{{Zitat|Wie für einen Mann führt auch für eine Frau der einzige Weg zu sich selbst über schöpferische Arbeit.|Betty Friedan|ref=<ref>Betty Friedan: ''Der Weiblichkeitswahn oder Die Selbstbefreiung der Frau. Ein Emanzipationskonzept'', Rowohlt TB, Reinbek 1970, S. 226).</ref>}} |

||

| Zeile 100: | Zeile 100: | ||

=== Dritte Welle des Feminismus === |

=== Dritte Welle des Feminismus === |

||

In den 1990er Jahren entstand die [[Riot Grrrl|Riot-Grrrl]]-Bewegung in den USA aus einem Punk-Kontext. Elemente der Riot-Grrrl-Bewegung wurden auch in Deutschland aufgegriffen und wandelten sich in die dritte Welle des Feminismus.<ref>Katja Peglow, Jonas Engelmann (Hrsg.): ''Riot Grrrl Revisited! Die Geschichte einer feministischen Bewegung'', Ventil 2011, ISBN 978-3-931555-47-4</ref> Einflussreiche Autorinnen und Aktivistinnen sind [[Jennifer Baumgardner]], [[Kathleen Hanna]] und [[Amy Richards]]. Die jungen Feministinnen der dritten Welle arbeiten vor allem mit dem Internet und zielorientiert in Projekten und Netzwerken mit feministischer Ausrichtung, z. B. in der 1992 in den USA gegründeten ''Third Wave Foundation''.<ref>[http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2007/03/08/a0125 ''Die Dritte Welle'', Taz, 8. März 2007]</ref> Im deutschsprachigen Raum entstanden Internetprojekte wie ''[[Mädchenmannschaft]]'' und ''[[Missy Magazine]]'', eine Bewegung, die unter dem Begriff ''Netzfeminismus'' gefasst wird.<ref>[http://www.sueddeutsche.de/kultur/netzdepeschen-neu-jung-selbstbewusst-1.1182508 Niklas Hofman: ''Neu, jung, selbstbewusst'' Süddeutsche Zeitung, Online Ausgabe 7. November 2011]</ref><ref>Vergl.:[http://www.gwi-boell.de/downloads/GANZ_feministische_Netzpolitik_Web.pdf Kathrin Ganz: ''Feministische Netzpolitik. Perspektiven und Handlungsfelder''. Im Auftrag des Gunda-Werner-Instituts, Berlin 2013. PDF]</ref> |

In den 1990er Jahren entstand die [[Riot Grrrl|Riot-Grrrl]]-Bewegung in den USA aus einem Punk-Kontext. Elemente der Riot-Grrrl-Bewegung wurden auch in Deutschland aufgegriffen und wandelten sich in die dritte Welle des Feminismus.<ref>Katja Peglow, Jonas Engelmann (Hrsg.): ''Riot Grrrl Revisited! Die Geschichte einer feministischen Bewegung'', Ventil 2011, ISBN 978-3-931555-47-4.</ref> Einflussreiche Autorinnen und Aktivistinnen sind [[Jennifer Baumgardner]], [[Kathleen Hanna]] und [[Amy Richards]]. Die jungen Feministinnen der dritten Welle arbeiten vor allem mit dem Internet und zielorientiert in Projekten und Netzwerken mit feministischer Ausrichtung, z. B. in der 1992 in den USA gegründeten ''Third Wave Foundation''.<ref>[http://www.taz.de/1/archiv/archiv/?dig=2007/03/08/a0125 ''Die Dritte Welle'', Taz, 8. März 2007]</ref> Im deutschsprachigen Raum entstanden Internetprojekte wie ''[[Mädchenmannschaft]]'' und ''[[Missy Magazine]]'', eine Bewegung, die unter dem Begriff ''Netzfeminismus'' gefasst wird.<ref>[http://www.sueddeutsche.de/kultur/netzdepeschen-neu-jung-selbstbewusst-1.1182508 Niklas Hofman: ''Neu, jung, selbstbewusst'' Süddeutsche Zeitung, Online Ausgabe 7. November 2011]</ref><ref>Vergl.:[http://www.gwi-boell.de/downloads/GANZ_feministische_Netzpolitik_Web.pdf Kathrin Ganz: ''Feministische Netzpolitik. Perspektiven und Handlungsfelder''. Im Auftrag des Gunda-Werner-Instituts, Berlin 2013. PDF]</ref> |

||

Andere Gruppen artikulieren sich seit Mitte 2000 in [[Direkte Aktion|direkten Aktionen]] mit künstlerischen und parodistischen Mitteln. Dazu gehören die [[Slutwalk]]s, [[One Billion Rising]] und [[Femen]]. Darin zeige sich, so [[Sabine Hark]], „ein entschiedenes ›Nein‹ […] zu Sexismen jeglicher Art“ und eine Anknüpfung an die Protestformen des Feminismus der 1970er Jahre.<ref>[http://www.feministische-studien.de/index.php?id=25&paper=48&intro=1 Sabine Hark, Feministisches Studien, Einleitung zum Heft 1/ Mai 2013]</ref><ref>[[Barbara Rendtorff]]: ''Feminismus als Dissens'' |

Andere Gruppen artikulieren sich seit Mitte 2000 in [[Direkte Aktion|direkten Aktionen]] mit künstlerischen und parodistischen Mitteln. Dazu gehören die [[Slutwalk]]s, [[One Billion Rising]] und [[Femen]]. Darin zeige sich, so [[Sabine Hark]], „ein entschiedenes ›Nein‹ […] zu Sexismen jeglicher Art“ und eine Anknüpfung an die Protestformen des Feminismus der 1970er Jahre.<ref>[http://www.feministische-studien.de/index.php?id=25&paper=48&intro=1 Sabine Hark, Feministisches Studien, Einleitung zum Heft 1/ Mai 2013]</ref><ref>[[Barbara Rendtorff]]: ''Feminismus als Dissens.'' In: Feministische Studien, Mai 2013, Vol. 31 Issue 1, S. 160 f.</ref> |

||

== Strömungen innerhalb des Feminismus == |

== Strömungen innerhalb des Feminismus == |

||

Feminismus wird in der internationalen Forschung als analytischer Begriff für [[politische Theorie]]n verwandt, die die Aufhebung von Geschlechterhierarchien oder Geschlechterdifferenzen im Blick haben. Es gibt keine einheitliche feministische Theorie, sondern viele verschiedene Ansätze und Strömungen. |

Feminismus wird in der internationalen Forschung als analytischer Begriff für [[politische Theorie]]n verwandt, die die Aufhebung von Geschlechterhierarchien oder Geschlechterdifferenzen im Blick haben. Es gibt keine einheitliche feministische Theorie, sondern viele verschiedene Ansätze und Strömungen. |

||

Die Philosophin [[Herta Nagl-Docekal]] fasst die Entwicklung des europäischen, feministischen Denkens in drei Stufen zusammen: am Anfang stand die Emanzipation der Frauen, die sich an der Gleichheit der Geschlechter orientierte; auf der zweiten Stufe folgte die Wahrnehmung der Andersheit des Weiblichen im positiven Sinne, das dem Männlichen mindestens ebenbürtig, wenn nicht überlegen ist (Differenzdenken); im Anschluss daran stände das Ziel der Veränderung der Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung beider Geschlechter an.<ref>Ursula I. Meyer: ''Einführung in die feministische Philosophie''. Ein-Fach-Verlag, Aachen, 3. |

Die Philosophin [[Herta Nagl-Docekal]] fasst die Entwicklung des europäischen, feministischen Denkens in drei Stufen zusammen: am Anfang stand die Emanzipation der Frauen, die sich an der Gleichheit der Geschlechter orientierte; auf der zweiten Stufe folgte die Wahrnehmung der Andersheit des Weiblichen im positiven Sinne, das dem Männlichen mindestens ebenbürtig, wenn nicht überlegen ist (Differenzdenken); im Anschluss daran stände das Ziel der Veränderung der Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung beider Geschlechter an.<ref>Ursula I. Meyer: ''Einführung in die feministische Philosophie''. Ein-Fach-Verlag, Aachen, 3. Auflage. 2004, S. 12.</ref> |

||

=== Radikalfeminismus === |

=== Radikalfeminismus === |

||

Der europäischen feministischen Bewegung ging die amerikanische voraus. Eine der ersten Organisationen, in der sich Frauen und Männer in der Tradition der Reformpolitik der [[Frauenbewegung#Die erste Welle der Frauenbewegung|ersten Frauenbewegung]] zusammenschlossen, war die 1966 unter anderen von Betty Friedan gegründete ''National Organization for Women'' (NOW).<ref>Vergl: [http://library.duke.edu/rubenstein/scriptorium/wlm/womlib/ Jo Freeman: ''Women's Liberation Movement: Its Origin, Structures and Ideals'', Department of Political Science University of Chicago 1971], Documents from the Women's Liberation Movement An On-line Archival Collection</ref> Demgegenüber entstand in den 1960er Jahren ein radikaler Feminismus (''radical feminism''), deren Vertreterinnen aus der studentischen Neuen Linken und der Bürgerrechtsbewegung kamen. Sie sahen sich in diesen Bewegungen trotz der vorherrschenden Gleichheitsrhetorik ebenso diskrimiert wie in der übrigen Gesellschaft und begannen autonomone Frauengruppen in den großen Städten zu gründen, darunter die ''New York Radical Women'', die Gruppe ''Women's Liberation'' in [[Berkeley]] und das Kollektiv ''Bread and Roses'' in [[Boston]], das sich als antikapitalistisch und antirassistisch verstand.<ref>Winifred Breines: ''Learning about Racism: White Socialist Feminism and Bread and Roses'' |

Der europäischen feministischen Bewegung ging die amerikanische voraus. Eine der ersten Organisationen, in der sich Frauen und Männer in der Tradition der Reformpolitik der [[Frauenbewegung#Die erste Welle der Frauenbewegung|ersten Frauenbewegung]] zusammenschlossen, war die 1966 unter anderen von Betty Friedan gegründete ''National Organization for Women'' (NOW).<ref>Vergl: [http://library.duke.edu/rubenstein/scriptorium/wlm/womlib/ Jo Freeman: ''Women's Liberation Movement: Its Origin, Structures and Ideals'', Department of Political Science University of Chicago 1971], Documents from the Women's Liberation Movement An On-line Archival Collection</ref> Demgegenüber entstand in den 1960er Jahren ein radikaler Feminismus (''radical feminism''), deren Vertreterinnen aus der studentischen Neuen Linken und der Bürgerrechtsbewegung kamen. Sie sahen sich in diesen Bewegungen trotz der vorherrschenden Gleichheitsrhetorik ebenso diskrimiert wie in der übrigen Gesellschaft und begannen autonomone Frauengruppen in den großen Städten zu gründen, darunter die ''New York Radical Women'', die Gruppe ''Women's Liberation'' in [[Berkeley]] und das Kollektiv ''Bread and Roses'' in [[Boston]], das sich als antikapitalistisch und antirassistisch verstand.<ref>Winifred Breines: ''Learning about Racism: White Socialist Feminism and Bread and Roses.'' In: ''The Trouble between Us: An Uneasy History of White and Black Women in the Feminist Movement'', Published to Oxford Scholarship Online: September 2007, {{DOI|10.1093/acprof:oso/9780195179040.003.0004}}</ref> Die ''New York Radical Women'' entwickelten die analytische Methode ''Consciousness-raising'', mit der Frauen die politischen Aspekte in ihrem persönlichen Leben erforschten. Ein Slogan der Bewegung lautete ''Sisterhood is powerful''.<ref>Christina Schulz: ''Der lange Atem der Provokation'', Campus Verlag, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-593-37110-3, hier die leicht überarbeitete [http://www.hist.unibe.ch/unibe/philhist/hist/content/e267/e6141/e8165/datei/datei/schulz_provokation_ger.pdf PDF Version], erstellt im September 2012, S. 45 f.</ref> Eine der wichtigsten Initiatorinnen und Theoretikerinnen des ''radical feminism'' war [[Shulamith Firestone]]. Sie postulierte, dass am Ende der feministischen Revolution „nicht einfach die Beseitigung männlicher Privilegien, sondern der Geschlechterunterschiede“ stehen müsse.<ref>aus: Firestone 1970, zitiert nach der deutschen Übersetzung, Frankfurt 1975, zitiert von Christina Schulz: Der lange Atem der Provokation</ref> Weitere einflussreiche Theoretikerinen des Radikalfeminismus sind [[Catharine MacKinnon]] und [[Mary Daly]].<ref>Radical Feminism, in: McAfee, Noëlle, "Feminist Political Philosophy", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/feminism-political/></ref> |

||

=== Gleichheitsfeminismus === |

=== Gleichheitsfeminismus === |

||

| Zeile 133: | Zeile 133: | ||

=== Gynozentrischer oder essentialistischer Feminismus === |

=== Gynozentrischer oder essentialistischer Feminismus === |

||

{{Hauptartikel|Gynozentrismus}} |

{{Hauptartikel|Gynozentrismus}} |

||

Der Begriff Gynozentrismus geht zurück auf [[Iris Marion Young]], welche 1985<ref>Iris Marion Young: ''Humanism, Gynocentrism and Feministic Politics''. In: ''Women’s Studies International Forum''. Band 8, Nr. 3, 1985, S. 173.</ref> die bis 1970 vorherrschenden liberalen, radikalen und sozialistischen Feminismustheorien als „humanistic feminism“ (dt.: ''Humanistischer Feminismus'') kennzeichnete und die aufkommenden Theorien als „Gynozentrismus“ davon abgrenzte.<ref>[http://www.fehe.org/uploads/media/F1_1_.pdf ''Neue feministische Tendenzen und das Problem der Identifikation''.] (PDF; 41 kB) S. 14, Seitenabruf 6. Juli 2008.</ref> Die Soziologin [[Dorothy Smith]], ebenfalls eine Vordenkerin dieser Strömung, fußt ihren Ansatz für einen weiblich zentrierten Feminismus auf die gemeinsamen Erfahrungen aller Frauen in einer männlich dominierten Welt.<ref>Steven Seidman: ''Contested Knowledge: Social Theory Today''. Blackwell Publishing |

Der Begriff Gynozentrismus geht zurück auf [[Iris Marion Young]], welche 1985<ref>Iris Marion Young: ''Humanism, Gynocentrism and Feministic Politics''. In: ''Women’s Studies International Forum''. Band 8, Nr. 3, 1985, S. 173.</ref> die bis 1970 vorherrschenden liberalen, radikalen und sozialistischen Feminismustheorien als „humanistic feminism“ (dt.: ''Humanistischer Feminismus'') kennzeichnete und die aufkommenden Theorien als „Gynozentrismus“ davon abgrenzte.<ref>[http://www.fehe.org/uploads/media/F1_1_.pdf ''Neue feministische Tendenzen und das Problem der Identifikation''.] (PDF; 41 kB) S. 14, Seitenabruf 6. Juli 2008.</ref> Die Soziologin [[Dorothy Smith]], ebenfalls eine Vordenkerin dieser Strömung, fußt ihren Ansatz für einen weiblich zentrierten Feminismus auf die gemeinsamen Erfahrungen aller Frauen in einer männlich dominierten Welt.<ref>Steven Seidman: ''Contested Knowledge: Social Theory Today''. Blackwell Publishing, ISBN 0-631-22671-0, S. 211 ff..</ref> |

||

Auch feministische [[Geschichte der Matriarchatstheorien|Matriarchatstheorien]] werden dem essentialistischen (oder auch kulturellem) Feminismus zugeordnet. Einige Autorinnen, die die Matriarchatsthese vertreten, wie [[Cäcilia Rentmeister]] und [[Geschichte von Matriarchatstheorien#Heide Göttner-Abendroth|Heide Göttner-Abendroth]] lehnen einen solchen Essentialismus ab. Sie betonen die ''sozialen'' Vorzüge und die „sozialökologische Intelligenz“ matriarchaler bzw. matrilinearer Gesellschaften, die deshalb wieder anzustreben seien.<ref>Vgl. Heide Göttner-Abendroth: ''Der Weg zu einer egalitären Gesellschaft''. Klein Jasedow 2008.</ref> |

Auch feministische [[Geschichte der Matriarchatstheorien|Matriarchatstheorien]] werden dem essentialistischen (oder auch kulturellem) Feminismus zugeordnet. Einige Autorinnen, die die Matriarchatsthese vertreten, wie [[Cäcilia Rentmeister]] und [[Geschichte von Matriarchatstheorien#Heide Göttner-Abendroth|Heide Göttner-Abendroth]] lehnen einen solchen Essentialismus ab. Sie betonen die ''sozialen'' Vorzüge und die „sozialökologische Intelligenz“ matriarchaler bzw. matrilinearer Gesellschaften, die deshalb wieder anzustreben seien.<ref>Vgl. Heide Göttner-Abendroth: ''Der Weg zu einer egalitären Gesellschaft''. Klein Jasedow 2008.</ref><ref>Vgl. bereits 1985 Cillie Rentmeister: ''Frauenwelten – Männerwelten''. Opladen 1985. Buch und neuere Beiträge in Volltexten unter [http://www.cillie-rentmeister.de/themen/neue-frauenbewegung/ www.cillie-rentmeister.de]</ref> |

||

Im europäischen postmodernen Feminismus spielt Gynozentrismus kaum eine Rolle, hier liegt der Schwerpunkt auf der Aufhebung der geschlechtsspezifischen Einschränkungen in der Gesellschaft.<ref>Ute Gerhard: ''Frauenbewegung und Feminismus. Eine Geschichte seit 1789.'' C.H. Beck Verlag, München 2009, ISBN 978-3-406-56263-1.</ref> |

Im europäischen postmodernen Feminismus spielt Gynozentrismus kaum eine Rolle, hier liegt der Schwerpunkt auf der Aufhebung der geschlechtsspezifischen Einschränkungen in der Gesellschaft.<ref>Ute Gerhard: ''Frauenbewegung und Feminismus. Eine Geschichte seit 1789.'' C.H. Beck Verlag, München 2009, ISBN 978-3-406-56263-1.</ref> |

||

| Zeile 155: | Zeile 155: | ||

[[Datei:Zetkin luxemburg1910.jpg|mini|hochkant|[[Clara Zetkin]] (links) und [[Rosa Luxemburg]] (rechts), 1910]] |

[[Datei:Zetkin luxemburg1910.jpg|mini|hochkant|[[Clara Zetkin]] (links) und [[Rosa Luxemburg]] (rechts), 1910]] |

||

Der sozialistische Feminismus geht von einer grundlegenden Gleichheit der Geschlechter aus und ist skeptisch gegenüber Thesen einer natürlichen Geschlechterdifferenz. Er sieht die Frauenunterdrückung durch zwei zusammenwirkende Strukturen verursacht: den [[Kapitalismus]] und das [[Patriarchat (Soziologie)|Patriarchat]]. In der zweiten Frauenbewegung organisierte er sich basisdemokratisch und betonte die Emanzipation des Individuums für gesellschaftliche Veränderungen. Er setzt sich vor allem für die gesamtgesellschaftlichen Rechte der Frau ein und sieht diese als Voraussetzung oder Element für die Überwindung des [[Kapitalismus|kapitalistischen Systems]] an. Ebenso stellt er die Frage nach unbezahlter [[Haus- und Familienarbeit|Haus-]] und [[Reproduktionsarbeit]], gerade in Zusammenhang mit der kapitalistischen Produktion, stellt das eine zentrale Thematik dar. Der sozialistische oder marxistische Feminismus ist oftmals mit der [[Arbeiterbewegung]] verbunden.<ref>Ilse Lenz: ''Die Neue Frauenbewegung in Deutschland'', VS Verlag, 2010, S.33</ref> |

Der sozialistische Feminismus geht von einer grundlegenden Gleichheit der Geschlechter aus und ist skeptisch gegenüber Thesen einer natürlichen Geschlechterdifferenz. Er sieht die Frauenunterdrückung durch zwei zusammenwirkende Strukturen verursacht: den [[Kapitalismus]] und das [[Patriarchat (Soziologie)|Patriarchat]]. In der zweiten Frauenbewegung organisierte er sich basisdemokratisch und betonte die Emanzipation des Individuums für gesellschaftliche Veränderungen. Er setzt sich vor allem für die gesamtgesellschaftlichen Rechte der Frau ein und sieht diese als Voraussetzung oder Element für die Überwindung des [[Kapitalismus|kapitalistischen Systems]] an. Ebenso stellt er die Frage nach unbezahlter [[Haus- und Familienarbeit|Haus-]] und [[Reproduktionsarbeit]], gerade in Zusammenhang mit der kapitalistischen Produktion, stellt das eine zentrale Thematik dar. Der sozialistische oder marxistische Feminismus ist oftmals mit der [[Arbeiterbewegung]] verbunden.<ref>Ilse Lenz: ''Die Neue Frauenbewegung in Deutschland'', VS Verlag, 2010, S. 33.</ref> |

||

In der Theoriebildung greift der sozialistische Feminismus auf die marxistische Analyse zurück, allerdings wird unterhalb der Klassenwidersprüche als „[[Hauptwiderspruch]]“ der Geschlechtsunterschied angenommen und in eine „materialistische Geschichtsinterpretation“ einbezogen. Die teilweise daraus resultierende Forderung nach Aufhebung der biologischen Unterschiede der Geschlechter wird als „Kybernetischer Feminismus“ (auch: „Kybernetischer Kommunismus“) bezeichnet. [[Shulamith Firestone]] und [[Marge Piercy]] forderten, dass die [[Gentechnik|Gentechnologie]] die Fortpflanzung übernehmen solle und so die Frauen von der biologischen Notwendigkeit des [[Geburt|Gebärens]] befreit werden. |

In der Theoriebildung greift der sozialistische Feminismus auf die marxistische Analyse zurück, allerdings wird unterhalb der Klassenwidersprüche als „[[Hauptwiderspruch]]“ der Geschlechtsunterschied angenommen und in eine „materialistische Geschichtsinterpretation“ einbezogen. Die teilweise daraus resultierende Forderung nach Aufhebung der biologischen Unterschiede der Geschlechter wird als „Kybernetischer Feminismus“ (auch: „Kybernetischer Kommunismus“) bezeichnet. [[Shulamith Firestone]] und [[Marge Piercy]] forderten, dass die [[Gentechnik|Gentechnologie]] die Fortpflanzung übernehmen solle und so die Frauen von der biologischen Notwendigkeit des [[Geburt|Gebärens]] befreit werden. |

||

| Zeile 176: | Zeile 176: | ||

== Begriff Staatsfeminismus == |

== Begriff Staatsfeminismus == |

||

„Staatsfeminismus“ bezeichnet keine feministische Strömung. In der [[Politikwissenschaft]] werden mit diesem Terminus zum einen die Versuche von Staaten bezeichnet, formale Gleichberechtigung von Frauen und Männern mit Reformen ''von oben'' durchzusetzen, wie zum Beispiel in der Türkei im Zuge des [[Kemalismus|kemalistischen]] Modernisierungsprojekts 1923 |

„Staatsfeminismus“ bezeichnet keine feministische Strömung. In der [[Politikwissenschaft]] werden mit diesem Terminus zum einen die Versuche von Staaten bezeichnet, formale Gleichberechtigung von Frauen und Männern mit Reformen ''von oben'' durchzusetzen, wie zum Beispiel in der Türkei im Zuge des [[Kemalismus|kemalistischen]] Modernisierungsprojekts 1923,<ref>Annika Akdeniz-Taxer: ''Anfänge der Frauenbewegung, Staatsfeminismus und gesellschaftlicher Konservatismus''. In: dies.: ''Öffentlichkeit, Partizipation, Empowerment'', VS Verlag für Sozialwissenschaften 2012, ISBN 978-3-531-17121-0, S. 32 f.</ref><ref>Vergl.: Heidi Wedel: ''Politisch inszenierte Privatheit gegen „Staatsfeminismus“''. In: Brigitte Kerchner, Gabriele Wilde (Hrsg.): Staat und Privatheit, Leske + Budrich, 1997, ISBN 3-322-95833-7.</ref> in der [[DDR]] oder in [[Tunesien]] seit den 1950er Jahren.<ref>Anne Françoise Weber: ''Staatsfeminismus und autonome Frauenbewegung in Tunesien. "Wir stören, weil wir nicht nur von den Errungenschaften reden".'' (Mitteilungen 62). Deutsches Orient-Institut, Hamburg 2001, ISBN 3-89173-064-0.</ref> |

||

Als „Staatsfeminismus“ wird zum anderen die Institutionalisierung von Emanzipationsbestrebungen von Frauen im modernen Staat bezeichnet sowie eine spezifische frauenpolitische Strategie, die mit dem Schlagwort ''[[Marsch durch die Institutionen]]'' beschrieben wird. |

Als „Staatsfeminismus“ wird zum anderen die Institutionalisierung von Emanzipationsbestrebungen von Frauen im modernen Staat bezeichnet sowie eine spezifische frauenpolitische Strategie, die mit dem Schlagwort ''[[Marsch durch die Institutionen]]'' beschrieben wird.<ref>Vergl.: Birgit Sauer: ''Die Asche des Souveräns. Staat und Demokratie in der Geschlechterdebatte'', Campus Verlag, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-593-36743-2, S. 253 f.</ref> Protoypisch dafür stehen die skandinavischen Länder und Australien. Der so genannte Staatsfeminismus in Finnland zum Beispiel, wo unter anderem die innerparteiliche Frauenförderung eine lange Tradition hat, erleichterte effektiv die politische Teilhabe von Frauen.<ref>Andrea Fleschenberg, Claudia Derichs: ''Handbuch Spitzenpolitikerinnen.'' Verlag VS, 2008, ISBN 978-3-531-16147-1, S. 154.</ref> [[Birgit Sauer]] kommt in ihrer Studie ''Engendering Democracy. Staatsfeminismus im Zeitalter der Restrukturierung von Staatlichkeit'' (2006) zu dem Ergebnis: {{"|[…] Frauen [haben] in den vergangenen dreißig Jahren relativ erfolgreich westliche liberale Demokratien unter einer Frauenperspektive demokratisiert.}} Das zeige sich darin, dass nicht nur der Anteil von Frauen in politischen Entscheidungsgremien erheblich zugenommen habe, sondern auch die {{"|inhaltlich-substantielle Repräsentation entscheidend im Sinne eines frauenfreundlichen Outputs beeinflusst werden konnte}}. Diese Entwicklung sei maßgeblich der Einrichtung staatlicher Institutionen wie Frauenministerien, Frauenbüros oder Gleichstellungsbeauftragten zu verdanken, die als Vermittler zwischen Frauengruppen und Frauenbewegungen einerseits und Politik und Verwaltung andererseits tätig seien. |

||

{{Zitat|Der Terminus ‚Staatsfeminismus‘ bezeichnet eben dieses Phänomen […], nämlich die Entstehung von staatlichen Institutionen zur Gleichstellung von Frauen bzw. zur Frauenförderung.<ref>Birgit Sauer: ''Engendering Democracy: Staatsfeminismus im Zeitalter der Restrukturierung von Staatlichkeit'' ([http://www.springerlink.com/content/gu74l73500401630/%20 abstract, Springer Link]). In: [[Gert Pickel]], [[Susanne Pickel]] (Hrsg.): ''Demokratisierung im internationalen Vergleich. Neue Erkenntnisse und Perspektiven''. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, ISBN |

{{Zitat|Der Terminus ‚Staatsfeminismus‘ bezeichnet eben dieses Phänomen […], nämlich die Entstehung von staatlichen Institutionen zur Gleichstellung von Frauen bzw. zur Frauenförderung.<ref>Birgit Sauer: ''Engendering Democracy: Staatsfeminismus im Zeitalter der Restrukturierung von Staatlichkeit'' ([http://www.springerlink.com/content/gu74l73500401630/%20 abstract, Springer Link]). In: [[Gert Pickel]], [[Susanne Pickel]] (Hrsg.): ''Demokratisierung im internationalen Vergleich. Neue Erkenntnisse und Perspektiven''. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, ISBN 3-531-15113-4, S. 251 f.</ref>}} |

||

== Wirkung == |

== Wirkung == |

||

| Zeile 230: | Zeile 230: | ||

== Weiterführende Literatur == |

== Weiterführende Literatur == |

||

=== Allgemeine Einführungen === |

=== Allgemeine Einführungen === |

||

* [[Gudrun-Axeli Knapp]]: ''Im Widerstreit. Feministische Theorie in Bewegung'' (Geschlecht und Gesellschaft), VS Verlag für Sozialwissenschaften 2012, ISBN 978-3-531-18267-4 |

* [[Gudrun-Axeli Knapp]]: ''Im Widerstreit. Feministische Theorie in Bewegung'' (Geschlecht und Gesellschaft), VS Verlag für Sozialwissenschaften 2012, ISBN 978-3-531-18267-4. |

||

* [[Regina Becker-Schmidt]], [[Gudrun-Axeli Knapp]]: ''Feministische Theorien zur Einführung.'' 5., ergänzte Aufl., Junius Verlag, 2011, ISBN 978-3-88506-648-4 |

* [[Regina Becker-Schmidt]], [[Gudrun-Axeli Knapp]]: ''Feministische Theorien zur Einführung.'' 5., ergänzte Aufl., Junius Verlag, 2011, ISBN 978-3-88506-648-4. |

||

* [[Ute Gerhard]]: ''Frauenbewegung und Feminismus. Eine Geschichte seit 1789''. C.H. Beck Verlag, München 2009, ISBN 978-3-406-56263-1 |

* [[Ute Gerhard]]: ''Frauenbewegung und Feminismus. Eine Geschichte seit 1789''. C.H. Beck Verlag, München 2009, ISBN 978-3-406-56263-1. |

||

* [[Ilse Lenz]]: ''Die Neue Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied.'' Ausgewählte Quellen. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009. |

* [[Ilse Lenz]]: ''Die Neue Frauenbewegung in Deutschland. Abschied vom kleinen Unterschied.'' Ausgewählte Quellen. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2009. |

||

* [[Bettina Schmitz]]: ''Der dritte Feminismus. Denkwege jenseits der Geschlechtergrenzen'', ein-FACH-verlag, Aachen 2007, ISBN 978-3-928089-45-6. |

* [[Bettina Schmitz]]: ''Der dritte Feminismus. Denkwege jenseits der Geschlechtergrenzen'', ein-FACH-verlag, Aachen 2007, ISBN 978-3-928089-45-6. |

||

* Margret Karsch: ''Feminismus für Eilige''. Aufbau Verlag, Berlin 2004, ISBN 3-7466-2067-8 |

* Margret Karsch: ''Feminismus für Eilige''. Aufbau Verlag, Berlin 2004, ISBN 3-7466-2067-8. |

||

* [[Barbara Holland-Cunz]]: Die alte neue Frauenfrage, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003, ISBN |

* [[Barbara Holland-Cunz]]: Die alte neue Frauenfrage, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-518-12335-1. |

||

* [[Sabine Hark]]: ''Dis/Kontinuitäten: Feministische Theorie.'' Leske + Budrich Verlag, 2001, ISBN 3-8100-2897-5 |

* [[Sabine Hark]]: ''Dis/Kontinuitäten: Feministische Theorie.'' Leske + Budrich Verlag, 2001, ISBN 3-8100-2897-5. |

||

=== Sammelbände === |

=== Sammelbände === |

||

* [[Rita Casale]], [[Barbara Rendtorff]] (Hrsg.): ''Was kommt nach der Genderforschung? Zur Zukunft der feministischen Theoriebildung'', Transcript Verlag, Bielfeld 2008, ISBN 978-3-89942-748-6 |

* [[Rita Casale]], [[Barbara Rendtorff]] (Hrsg.): ''Was kommt nach der Genderforschung? Zur Zukunft der feministischen Theoriebildung'', Transcript Verlag, Bielfeld 2008, ISBN 978-3-89942-748-6. |

||

* Ann Cahill, Jennifer Hansen (Hrsg.): ''Continental Feminism Reader''. Rowman and Littlefield, Lanham MD 2003. |

* Ann Cahill, Jennifer Hansen (Hrsg.): ''Continental Feminism Reader''. Rowman and Littlefield, Lanham MD 2003. |

||

* Loraine Code (Hrsg.): ''Encyclopedia of Feminist Theories''. Routledge, New York 2000. |

* Loraine Code (Hrsg.): ''Encyclopedia of Feminist Theories''. Routledge, New York 2000. |

||

| Zeile 253: | Zeile 253: | ||

* María Isabel Peña Aguado, Bettina Schmitz (Hrsg.): ''Klassikerinnen des modernen Feminismus''. ein-FACH-verlag, Aachen 2010, ISBN 978-3-928089-51-7. |

* María Isabel Peña Aguado, Bettina Schmitz (Hrsg.): ''Klassikerinnen des modernen Feminismus''. ein-FACH-verlag, Aachen 2010, ISBN 978-3-928089-51-7. |

||

* [[Luise F. Pusch]] (Hrsg.): ''Feminismus. Inspektion der Herrenkultur – Ein Handbuch''. Frankfurt/Main 1983. (Edition Suhrkamp 1192.) |

* [[Luise F. Pusch]] (Hrsg.): ''Feminismus. Inspektion der Herrenkultur – Ein Handbuch''. Frankfurt/Main 1983. (Edition Suhrkamp 1192.) |

||

* [[Alice Schwarzer]] (Hrsg.): ''Man wird nicht als Frau geboren. 50 Jahre nach dem „Anderen Geschlecht“ ziehen Schriftstellerinnen und Politikerinnen Bilanz: Wo stehen Frauen heute?'' |

* [[Alice Schwarzer]] (Hrsg.): ''Man wird nicht als Frau geboren. 50 Jahre nach dem „Anderen Geschlecht“ ziehen Schriftstellerinnen und Politikerinnen Bilanz: Wo stehen Frauen heute?'' Kiepenheuer & Witsch, Köln 2000, 277 S., ISBN 3-462-02914-2. |

||

=== Klassiker des Feminismus und der feministischen Philosophie (Auswahl) === |

=== Klassiker des Feminismus und der feministischen Philosophie (Auswahl) === |

||

* [[Simone de Beauvoir]]: ''Le deuxième sexe'' (1949), dt. ''[[Das andere Geschlecht]]''. Rowohlt Taschenbuch, ISBN 3-499-22785-1 |

* [[Simone de Beauvoir]]: ''Le deuxième sexe'' (1949), dt. ''[[Das andere Geschlecht]]''. Rowohlt Taschenbuch, ISBN 3-499-22785-1. |

||

* [[Kate Millett]]: ''Sexual Politics,'' dt. ''Sexus und Herrschaft: die Tyrannei des Mannes in unserer Gesellschaft''. Ex Libris, 1971 |

* [[Kate Millett]]: ''Sexual Politics,'' dt. ''Sexus und Herrschaft: die Tyrannei des Mannes in unserer Gesellschaft''. Ex Libris, 1971 |

||

* Luce Irigaray: ''Speculum de l’autre femme,'' dt. ''Speculum: Spiegel des anderen Geschlechts''. Suhrkamp 1980, ISBN 3-518-10946-4 |

* Luce Irigaray: ''Speculum de l’autre femme,'' dt. ''Speculum: Spiegel des anderen Geschlechts''. Suhrkamp 1980, ISBN 3-518-10946-4. |

||

* [[Shulamith Firestone]]: ''The Dialectic of Sex,'' dt. ''Frauenbefreiung und sexuelle Revolution''. Fischer Taschenbuch, 1987, ISBN 3-596-24701-2 |

* [[Shulamith Firestone]]: ''The Dialectic of Sex,'' dt. ''Frauenbefreiung und sexuelle Revolution''. Fischer Taschenbuch, 1987, ISBN 3-596-24701-2. |

||

* [[Carole Pateman]]: ''Der [[Geschlechtervertrag]]'', Verlag für Gesellschaftskritik, Graz 1994, ISBN 3-85115-194-1 |

* [[Carole Pateman]]: ''Der [[Geschlechtervertrag]]'', Verlag für Gesellschaftskritik, Graz 1994, ISBN 3-85115-194-1. |

||

* [[Judith Butler]]: ''Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity''. 1990, dt. ''[[Das Unbehagen der Geschlechter]]''. Suhrkamp 2003 (1. Aufl. 1991), ISBN 3-518-12433-1. |

* [[Judith Butler]]: ''Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity''. 1990, dt. ''[[Das Unbehagen der Geschlechter]]''. Suhrkamp 2003 (1. Aufl. 1991), ISBN 3-518-12433-1. |

||

* [[Alice Schwarzer]]: ''Der kleine Unterschied und seine großen Folgen. Frauen über sich. Beginn einer Befreiung.'' Fischer Taschenbuch, 2002, ISBN |

* [[Alice Schwarzer]]: ''Der kleine Unterschied und seine großen Folgen. Frauen über sich. Beginn einer Befreiung.'' Fischer Taschenbuch, 2002, ISBN 3-596-21805-5. |

||

* [[Emma Goldman]]: ''Red Emma Speaks''. Selected Speeches and Writings of the Anarchist and Feminist Emma Goldman. Random House, New York 1972 |

* [[Emma Goldman]]: ''Red Emma Speaks''. Selected Speeches and Writings of the Anarchist and Feminist Emma Goldman. Random House, New York 1972 |

||

* [[Mary Wollstonecraft]]: ''A Vindication of the Rights of Women''. In: S. Tomaselli (Hrsg.): ''A Vindication of the Rights of Man and A Vindication of the Rights of Women''. Cambridge University Press, Cambridge 1995 (zuerst 1792) |

* [[Mary Wollstonecraft]]: ''A Vindication of the Rights of Women''. In: S. Tomaselli (Hrsg.): ''A Vindication of the Rights of Man and A Vindication of the Rights of Women''. Cambridge University Press, Cambridge 1995 (zuerst 1792) |

||

| Zeile 271: | Zeile 271: | ||

* [[Gerda Lerner]]: ''Die Entstehung des feministischen Bewusstseins. Vom Mittelalter bis zur Ersten Frauenbewegung.'' Dtv, 1998, ISBN 3-423-30642-4. |

* [[Gerda Lerner]]: ''Die Entstehung des feministischen Bewusstseins. Vom Mittelalter bis zur Ersten Frauenbewegung.'' Dtv, 1998, ISBN 3-423-30642-4. |

||

* [[Sheila Rowbotham]]: ''A Century of Women. The History of Women in Britain and the US''. Penguin, London 1999. |

* [[Sheila Rowbotham]]: ''A Century of Women. The History of Women in Britain and the US''. Penguin, London 1999. |

||

* Lieselotte Steinbrügge: ''Das moralische Geschlecht. Theorien und literarische Entwürfe über die Natur der Frau in der französischen Aufklärung'' |

* Lieselotte Steinbrügge: ''Das moralische Geschlecht. Theorien und literarische Entwürfe über die Natur der Frau in der französischen Aufklärung.'' Beltz, Weinheim/ Basel; 2. Auflage. Metzler, Stuttgart 1992, ISBN 3-476-00834-7. |

||

=== Politische Theorie === |

=== Politische Theorie === |

||

* [[Carole Pateman]] ( |

* [[Carole Pateman]] (Hrsg.): ''Feminist Challenges. Social and Political Theory'', Routledge Chapman & Hall 2013, ISBN 978-0-415-63675-9. |

||

* Marion Löffler: ''Feministische Staatstheorien. Eine Einführung''. Campus Verlag, 2011, ISBN 978-3-593-39530-2 |

* Marion Löffler: ''Feministische Staatstheorien. Eine Einführung''. Campus Verlag, 2011, ISBN 978-3-593-39530-2. |

||

* Angela McRobbie: ''Top Girls. Feminismus und der Aufstieg des neoliberalen Geschlechterregimes'', VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-531-16272-0 |

* Angela McRobbie: ''Top Girls. Feminismus und der Aufstieg des neoliberalen Geschlechterregimes'', VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-531-16272-0. |

||

* Gundula Ludwig, Birgit Sauer, Stefanie Wöhl ( |

* Gundula Ludwig, Birgit Sauer, Stefanie Wöhl (Hrsg.): ''Staat und Geschlecht. Grundlagen und aktuelle Herausforderungen feministischer Staatstheorie''. Nomos Verlag, Baden-Baden 2010, ISBN 978-3-8329-5034-7. |

||

* Melanie Groß, Gabriele Winker (Hrsg.): ''Queer-, feministische Kritiken neoliberaler Verhältnisse''. Unrast, Münster 2007, ISBN 978-3-89771-302-4 |

* Melanie Groß, Gabriele Winker (Hrsg.): ''Queer-, feministische Kritiken neoliberaler Verhältnisse''. Unrast, Münster 2007, ISBN 978-3-89771-302-4. |

||

* [[Seyla Benhabib]]: ''Der Streit um Differenz: Feminismus und Postmoderne in der Gegenwart.'' Fischer TB 1994, ISBN 3-596-11810-7 |

* [[Seyla Benhabib]]: ''Der Streit um Differenz: Feminismus und Postmoderne in der Gegenwart.'' Fischer TB 1994, ISBN 3-596-11810-7. |

||

=== Zeitschriften === |

=== Zeitschriften === |

||

| Zeile 286: | Zeile 286: | ||

* [[Gender & Society]], [[Peer-Review|peer-reviewed]], seit 1987<ref>[http://gas.sagepub.com/ ''Gender & Society'',Sage Journals]</ref> |

* [[Gender & Society]], [[Peer-Review|peer-reviewed]], seit 1987<ref>[http://gas.sagepub.com/ ''Gender & Society'',Sage Journals]</ref> |

||

;Deutschland |

; Deutschland |

||

:'''Fachzeitschriften''' |

: '''Fachzeitschriften''' |

||

* [[Feministische Studien]], [[Peer-Review]], seit 1982 |

* [[Feministische Studien]], [[Peer-Review]], seit 1982 |

||

* [[Femina Politica|Femina Politica - Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft]] (erhielt im Jahr 2000 den [[Margherita-von-Brentano-Preis]]) |

* [[Femina Politica|Femina Politica - Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft]] (erhielt im Jahr 2000 den [[Margherita-von-Brentano-Preis]]) |

||

| Zeile 298: | Zeile 298: | ||

eingestellt: [[Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis|Beiträge zur Feministischen Theorie und Praxis]] (1978–2008; die älteste und größte Zeitschrift der autonomen Frauenbewegung) |

eingestellt: [[Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis|Beiträge zur Feministischen Theorie und Praxis]] (1978–2008; die älteste und größte Zeitschrift der autonomen Frauenbewegung) |

||

:'''Publikumszeitschriften''' |

: '''Publikumszeitschriften''' |

||

* [[Missy Magazine|MISSY MAGAZINE]], seit 2008 |

* [[Missy Magazine|MISSY MAGAZINE]], seit 2008 |

||

* [[WIR FRAUEN – Das feministische Blatt]], seit 1982 |

* [[WIR FRAUEN – Das feministische Blatt]], seit 1982 |

||

| Zeile 305: | Zeile 305: | ||

* [[L-Mag|L-Mag - Magazin für Lesben]], seit 2003 |

* [[L-Mag|L-Mag - Magazin für Lesben]], seit 2003 |

||

eingestellt: [[Lesbenpresse]] ( |

eingestellt: [[Lesbenpresse]] (1975–1982); [[Courage (Zeitschrift)|COURAGE – berliner frauenzeitung]] (1976–1984), [[Ihrsinn|IHRSINN – Eine radikalfeministische Lesbenzeitschrift]], (1990–2004) |

||

;Österreich |

; Österreich |

||

:'''Fachzeitschrift''' |

: '''Fachzeitschrift''' |

||

* [[L'Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft]], peer-reviewed, seit 1990 |

* [[L'Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft]], peer-reviewed, seit 1990 |

||

* Labyrinth - International Journal für Philosophy, Feminist Theory an Cultural Hermeneutics, [http://labyrinth.iaf.ac.at/ Website] |

* Labyrinth - International Journal für Philosophy, Feminist Theory an Cultural Hermeneutics, [http://labyrinth.iaf.ac.at/ Website] |

||

:'''Publikumszeitschriften''' |

: '''Publikumszeitschriften''' |

||

* [[dieStandard.at]], nur Online verfügbar ([http://diestandard.at/ www.diestandard.at]), seit 2000 |

* [[dieStandard.at]], nur Online verfügbar ([http://diestandard.at/ www.diestandard.at]), seit 2000 |

||

* [[An.schläge|An.schläge – Das feministische Magazin]], seit 1983 |

* [[An.schläge|An.schläge – Das feministische Magazin]], seit 1983 |

||

| Zeile 325: | Zeile 325: | ||

{{Commons|Feminism|Feminismus}} |

{{Commons|Feminism|Feminismus}} |

||

{{Wikiquote}} |

{{Wikiquote}} |

||

* [http://plato.stanford.edu/search/searcher.py?page=1&query=feminism ''Feminism'' |

* [http://plato.stanford.edu/search/searcher.py?page=1&query=feminism ''Feminism.'' In: Stanford Enzyclopedia of Philosophy] Wissenschaftliche Artikel zu Themen, Theorien und Philosophie des Feminismus |

||

* [http://jwa.org/feminism Jewish Women and the Feminist Revolution] Biografien von Feministinnen und eine [[Zeitstrahl|Timeline]] zur Geschichte der US-amerikanischen Frauenbewegung seit 1963 |

* [http://jwa.org/feminism Jewish Women and the Feminist Revolution] Biografien von Feministinnen und eine [[Zeitstrahl|Timeline]] zur Geschichte der US-amerikanischen Frauenbewegung seit 1963 |

||

* [http://www.fembio.org/biographie.php ''fembio''] (Hrsg. [[Luise Pusch]]) Frauenbiografien |

* [http://www.fembio.org/biographie.php ''fembio''] (Hrsg. [[Luise Pusch]]) Frauenbiografien |

||

Version vom 4. Februar 2014, 16:37 Uhr

Feminismus (abgeleitet von französisch féminisme) ist sowohl eine akademische als auch eine politische Bewegung, die für Gleichberechtigung, Menschenwürde, die Selbstbestimmung von Frauen sowie das Ende aller Formen von Sexismus eintritt. Feminismus entstand mit den Emanzipationsbestrebungen von Frauen im Zuge der Aufklärung in Europa sowie im Zusammenhang allgemeiner Bürgerrechts- und Freiheitsbewegungen weltweit und kontrastierte den Anspruch der Gleichheit aller Menschen mit den Alltagserfahrungen von Frauen. Auf dieser Basis forderte er, die Gleichheit von Frauen und Männern nicht nur zu postulieren, sondern ihr auch rechtlich und politisch Rechnung zu tragen.[1] Zu diesem Zweck setzten sich Feministinnen und Feministen mit den philosophischen Begründungen für eine Ungleichbehandlung auseinander und entwickelten verschiedene feministische Theorien und Denkansätze als kritische Kultur- und Gesellschaftsanalysen. Ein einheitlicher Feminismus, dessen Definition weltweite Gültigkeit besäße, gilt heutzutage nicht unbedingt als erstrebenswertes Ziel, da Frauen aus unterschiedlichen Kulturen und gesellschaftlichen Verhältnissen stammen, die sie stärker prägen können als das Geschlecht.

Begriff

Der Ursprung des Begriffs ist unbekannt. Frühere Historiker schrieben seine Erfindung dem Sozialphilosophen Charles Fourier (1772–1837) zu. Er hatte erstmals den Grad der Befreiung der Frau als Maßstab für die gesellschaftliche Entwicklung angegeben und formuliert: „Der soziale Fortschritt […] erfolgt aufgrund der Fortschritte in der Befreiung der Frau.“[2] Da es vor 1870 keine Spuren des Begriffs gibt, kann Fourier ihn nicht geprägt haben. Darauf weist die Historikerin Karen Offen hin.[3]

Im Frankreich des späten 19. Jahrhunderts traten die Begriffe féministe und féminisme zuerst in Erscheinung als Synonyme für Frauenemanzipation und für Bewegungen und Personen, die die Rechte der Frauen proklamierten. Die erste Frauenrechtlerin, die den Begriff als Selbstbeschreibung gebrauchte, war 1882 die Französin Hubertine Auclert. Erst zehn Jahre später, nach der Berichterstattung über einen feministischen Kongress, fand der Begriff zunehmend internationale Verbreitung.[3]

Im Deutschland des Kaiserreichs wurde "Feminismus" kaum benutzt, mit Ausnahme von der feministischen Vordenkerin Hedwig Dohm und dem radikalen Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung um Minna Cauer, Anita Augspurg, Lida Gustava Heymann und Käthe Schirmacher. Von der Mehrheit der deutschen Frauenbewegung wurde er jedoch abgelehnt, zum einen aus Abgrenzung gegenüber Frankreich, zum anderen weil der Begriff schon früh von den Gegnern des Feminismus zur Abwertung der Emanzipationsbewegung besetzt war.[4] (Siehe: Antifeminismus)

Die erste Nennung des Begriffs in Großbritannien ist für die Jahre 1894/95 belegt. Seit 1910 ist er in den USA gebräuchlich. In den 1920er Jahren fand er auch Eingang in die japanische und arabische Sprache.[3]

In Deutschland war bis Mitte des 20. Jahrhunderts der Begriff „Frauenemanzipation“ weitaus geläufiger als Feminismus. Erst mit der Zweiten Frauenbewegung seit den 1970er Jahren verbreitete sich der Begriff als positive Selbstbeschreibung für Angehörige der Bewegung.[4]

Übersicht

Feminismus tritt für eine Gesellschaftsstruktur ein, in der die Unterdrückung von Frauen, die er als gesellschaftliche Norm analysiert hat, beseitigt ist und die Geschlechterverhältnisse durch Ebenbürtigkeit geprägt sind. Für die Historikerin Karen Offen umfasst ein solches Verständnis von Feminismus auch Männer, deren „Selbstverständnis nicht auf der Herrschaft über Frauen beruht.“[5]Der Feminismus sieht die in der bisherigen Geschichte vorherrschenden Gesellschaftsordnungen als androzentrisch an und interpretiert diesen Umstand als strukturelle patriarchale Herrschaft. Auf dieser Grundlage haben sich Strömungen und Ausprägungen entwickelt, die einander teilweise ergänzen, aber auch widersprechen.

Feministische Wissenschaftskritik und feministische Forschung machen es sich zur Aufgabe, bisherige Ausblendungen der weiblichen Geschichte und der Leistungen von Frauen sichtbar und Feminismus für alle Wissenschaftsgebiete fruchtbar zu machen. Bis heute hat sich keine einheitliche feministische Theorie herausgebildet, und es ist umstritten, ob dies möglich ist.

Über feministische Forschung schrieb die Philosophin und Sozialwissenschaftlerin Christina Thürmer-Rohr:

„Feministische Forschung füllt keine Lücke, sie ist keine bislang noch fehlende Zutat zu den geläufigen Forschungsgegenständen in Form des un- oder falschbeackerten Gegenstandes Frau. Sie liegt quer zu allen diesen 'Gegenständen'. Sie ist Querdenken, Gegenfragen, Widerspruch, Einspruch.“