„Cannabis als Rauschmittel“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

培养皿 (Diskussion | Beiträge) |

|||

| Zeile 259: | Zeile 259: | ||

== Autofahren unter Cannabiseinwirkung == |

== Autofahren unter Cannabiseinwirkung == |

||

{{Hauptartikel|Fahren unter Einfluss psychoaktiver Substanzen}} |

{{Hauptartikel|Fahren unter Einfluss psychoaktiver Substanzen}} |

||

Es besteht eine widersprüchliche Studien Lage zum Thema Cannabis und Fahrtüchtigkeit oder Fahreignung. In den meisten Studien besteht Einigkeit darüber das die Fahrtüchtigkeit im akuten Cannabisrausch bis zu einer Stunde nach dem Konsum beeinträchtigt ist.<ref name="Department for Transport-2010">[http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dft.gov.uk/pgr/roadsafety/research/rsrr/theme3/cannabisanddrivingareviewoft4764?page=12],Cannabis and driving: a review of the literature and commentary.</ref> Zwei bis drei Stunden nach Konsum besteht dagegen bei Einmalkonsumenten ein verringertes Unfallrisiko da die Konsumenten vorsichtiger und langsamer fahren.<ref name="Müller-2009"> |

Es besteht eine widersprüchliche Studien Lage zum Thema Cannabis und Fahrtüchtigkeit oder Fahreignung. In den meisten Studien besteht Einigkeit darüber das die Fahrtüchtigkeit im akuten Cannabisrausch bis zu einer Stunde nach dem Konsum beeinträchtigt ist.<ref name="Department for Transport-2010">[http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dft.gov.uk/pgr/roadsafety/research/rsrr/theme3/cannabisanddrivingareviewoft4764?page=12],Cannabis and driving: a review of the literature and commentary.</ref> Zwei bis drei Stunden nach Konsum besteht dagegen bei Einmalkonsumenten ein verringertes Unfallrisiko da die Konsumenten vorsichtiger und langsamer fahren.<ref name="Müller-2009">{{Internetquelle | url=http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/psychologie/sucht/fahrsicherheit-risikobewusst-dank-hasch_aid_375524.html | titel=Fahrsicherheit: Risikobewusst dank Hasch? | autor=Wolfgang Müller | werk=[[Focus|Focus Online]] | seiten= | datum=14. Juli 2013 |zugriff=2015-05-16}}</ref> Experten wie [[Franjo Grotenhermen]] kritisieren jedoch die Aussagekraft von experimentellen Studien in diesem Bereich da diese lediglich abschätzen können ob "Cannabis ein Potenzial zur Beeinträchtigung von Fahrtüchtigkeit und Fahreignung besitzt, nicht jedoch, ob und in welchem Umfang sich dieses Potenzial auch im Straßenverkehr manifestiert. Die Frage, ob Cannabis das Unfallrisiko erhöht, wird am besten durch epidemiologische Untersuchungen beantwortet." <ref name="Grotenhermen-2002">[http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-56070-5_9], Fahrtüchtigkeit, Fahreignung und Cannabiskonsum. {{DOI|10.1007/978-3-642-56070-5_9}}</ref> Die grösste epidemiologische Studie zu diesem Thema mit über 9000 Teilnehmern wurde 2015 von der US-amerikanische Behörde für Verkehrssicherheit [[National Highway Traffic Safety Administration]] (NHTSA) publiziert.<ref name=NHTSA-2015>{{cite news|title=NHTSA Releases Two New Studies on Impaired Driving on U.S. Roads|url=http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Press+Releases/2015/nhtsa-releases-2-impaired-driving-studies-02-2015|publisher=Department of Transportation’s National Highway Traffic Safety Administration|date=2015-02-06}}</ref> Demnach besteht nach Korrektur von Alter, Geschlecht, Herkunft und Alkoholkonsum kein erhöhtes Risiko für einen Verkehrsunfall nach Cannabiskonsum im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Cannabiskonsum.<ref name=Ingraham-2015>{{cite news|last1=Ingraham|first1=C|title=Stoned drivers are a lot safer than drunk ones, new federal data show|url=http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/02/09/stoned-drivers-are-a-lot-safer-than-drunk-ones-new-federal-data-show/?tid=rssfeed|accessdate=2015-02-13|publisher=Washington Post|date=2015-02-09}}</ref><ref name="Compton-2015">{{cite journal|last1=Compton|first1=R.|last2=Berning|first2=A.|title=Drug and Alcohol Crash Risk|journal=Traffic Safety Facts|date=February 2015|url=http://www.nhtsa.gov/staticfiles/nti/pdf/812117-Drug_and_Alcohol_Crash_Risk.pdf|publisher=Department of Transportation’s National Highway Traffic Safety Administration}}</ref> |

||

=== Deutschland === |

=== Deutschland === |

||

Anders als bei Überschreitungen der definierten Alkoholgrenzwerte (etwa der 1,1-Promille-Grenze) wird die Fahrerlaubnis bei Fahrten unter Cannabiseinfluss nicht als unmittelbare strafrechtliche Folge entzogen; dies gilt jedoch nicht für die Kombination von [[Cannabis als Rauschmittel#Mischkonsum|Mischkonsum]] mit Alkohol.<ref name="Ferner/Xanke" /> |

Anders als bei Überschreitungen der definierten Alkoholgrenzwerte (etwa der 1,1-Promille-Grenze) wird die Fahrerlaubnis bei Fahrten unter Cannabiseinfluss nicht als unmittelbare strafrechtliche Folge entzogen; dies gilt jedoch nicht für die Kombination von [[Cannabis als Rauschmittel#Mischkonsum|Mischkonsum]] mit Alkohol.<ref name="Ferner/Xanke" /> |

||

Version vom 16. Mai 2015, 15:43 Uhr

Cannabis als Rauschmittel ist ein Sammelbegriff für Rauschmittel, die aus Hanfsorten der Gattung Cannabis gewonnen werden. Die getrockneten, meist zerkleinerten harzhaltigen Blütentrauben und blütennahen, kleinen Blätter der weiblichen Pflanze werden Marihuana oder umgangssprachlich Gras genannt und nach dem Trocknen konsumiert. Das extrahierte Harz wird auch zu Haschisch oder Haschischöl weiterverarbeitet. In Deutschland ist Cannabis die am häufigsten konsumierte illegale Droge.[1] Hauptsächlich psychoaktiv ist das Cannabinoid Tetrahydrocannabinol (THC). THC beeinflusst unter anderem das Zentralnervensystem des Menschen. Es ist vorrangig für relaxierende, sedierende und antiemetische Wirkungen verantwortlich.

Übersicht

Das Harz der Hanfpflanze enthält Terpenphenole, deren Transformationsprodukte die Cannabinoide sind. Mindestens 85 Cannabinoide sind bekannt; einige davon wirken psychoaktiv.[2] Hauptwirkstoffe sind Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) und das nur schwach psychoaktive Cannabidiol (CBD).[3]

THC und CBD stehen besonders im Fokus der Forschung; dies hat zur Entwicklung und Zulassung THC- und CBD-haltiger Medikamente geführt. THC und CBD vermitteln ihre Wirkung auf den Organismus durch Bindung an die Rezeptoren des Endocannabinoid-Systems im Zentralnervensystem und des Immunsystems. Diese Rezeptoren spielen eine wichtige Rolle bei der Modulation synaptischer Prozesse.

Aus den Arten Cannabis sativa und Cannabis indica wurden durch Kreuzung mehrere hundert Zuchtssorten generiert. Cannabis ruderalis spielt für die Rauschmittelgewinnung kaum eine Rolle. Im Allgemeinen ist das Verhältnis CBD zu THC in indischem Hanf höher. Diesem Umstand wird die stärker beruhigende Wirkung des indischen Hanfs zugeschrieben. Als Rauschmittel wird fast ausschließlich die unbefruchtete weibliche Pflanze verwendet, da deren Blüten die größte Wirkstoffkonzentration aufweisen.

Die bekanntesten Verwendungsformen sind:

- Haschisch: Das gepresste Harz der Hanfpflanze wird geraucht oder, in Fett gelöst, zur Zubereitung THC-haltiger Getränke und Speisen verwendet.

- Haschischöl: Das mit Lösungsmitteln aus der Pflanze extrahierte Öl (das im chemischen Sinne allerdings kein Öl ist, sondern relativ reines THC) wird verdampft und eingeatmet, mit Tabak vermischt, auf Papier geträufelt und gelutscht, geraucht oder zur Zubereitung THC-haltiger Getränke und Speisen verwendet (THC-Gehalt bis zu 80 %).

- Marihuana: Die getrockneten unbefruchteten weiblichen Blütenstände, mit oder ohne anhängende Blätter, werden geraucht (THC-Gehalt zwischen 0,6 % (Polen) und 12,7 % (England und Wales), Stand 2004).[4]

Je nach Anwendungsform variiert die Zeit bis zum Eintritt einer Rauschwirkung von einigen Minuten beim Inhalieren und zwischen 30 und 300 Minuten bei oraler Aufnahme. Die Wirkung nach Inhalation hält zwei bis drei Stunden an, bei oralem Konsum deutlich länger.

-

Blütenstand von Cannabis sativa

-

Makroaufnahme einer getrockneten Cannabisblüte (Marihuana, Gras)

-

Cannabisblüte

-

Hochwertiges Haschisch

-

Querschnitt einer Haschischplatte

-

Haschischöl; mit Butan extrahiert

Geschichte

Begriffsgeschichte Marihuana

Die Begriffe Cannabis und Marihuana werden oft synonym verwendet. Der Gesetzgeber in Deutschland unterscheidet nicht zwischen dem Rohstoff und der Droge, sodass beispielsweise in Deutschland die Droge im Anhang zum BtMG als Cannabis (Marihuana, Pflanzen und Pflanzenteile)[5] erwähnt wird. Im Gesetzestext ist Marihuana als Bezeichnung für alle Teile jeder zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanze verankert.

Das Wort marihuana, auch mariguana geschrieben, stammt aus dem mexikanischen Spanisch. Die weitere Herleitung ist ungewiss, möglicherweise stammt das Wort aus einer Indianersprache. Die häufig kolportierte Herleitung vom spanischen Vornamen Mary Juana ist eine irrige Volksetymologie, die nach der Entlehnung des Wortes ins Englische wohl in den USA aufkam. So erklärt sich auch die Schreibvariante marijuana, die erst im englischen Sprachraum entstand und im spanischen nur selten anzutreffen ist.[6] Oft wird Marihuana auch als Anglizismus „Mary Jane“ bezeichnet. In Jamaika wird Marihuana nach der aus der Sprache Sanskrit stammenden Bezeichnung für Hanf auf Hindi und Urdu[7] auch als Ganja bezeichnet.[8]

Medizingeschichte

Die ersten Schriften zur medizinischen Nutzung von Cannabis, für die aufgrund der hohen Menge der darin enthaltenen Cannabinoide fast ausschließlich die weiblichen Blüten der Hanfpflanze verwendet werden, gehen auf ein rund 4700 Jahre altes chinesisches Lehrbuch über Botanik und Heilkunst zurück. Der älteste Marihuanafund datiert auf die Zeit um 700 v. Chr. und war eine Grabbeigabe. In Ausgrabungen in den Yanghai-Gräbern im Xinjiang, einem autonomen Gebiet im Westen Chinas, fanden sich Reste von Keimlingen, Blättern und Früchten von Cannabis sativa. Mit der Radiokohlenstoffdatierung konnte deren Alter auf ca. 2500 Jahre bestimmt werden.[9]

Berichte über die Anwendung der Inhaltsstoffe zu medizinischen oder rituellen Zwecken finden sich ebenfalls in indischer Literatur vor etwa 2400 Jahren. Medizinische Literatur dieser Zeit beschreibt auch Anwendungen in der Epilepsie und bei Schmerzen.[10]

Cannabis wurde seit dem ersten Kreuzzug (1096–1099) in die europäische Volksmedizin eingeführt und figurierte in vielen Klostermedizinen. Anwendungsbereiche waren rheumatische und bronchiale Erkrankungen. Darüber hinaus wurde Cannabis allgemein als Opiumersatz verschrieben. Ab dem 16. Jahrhundert fand Cannabis Eingang in die Kräuterbücher. Im 19. Jahrhundert wurde es außerdem gegen Migräne, Neuralgie, epilepsie-ähnliche Krämpfe, Schlafstörungen und anderes eingesetzt. Marihuana war, bis es im Jahr 1898 von Aspirin bedrängt und schließlich als Heilmittel von einer breiten Palette neuer, synthetischer Arzneimittel abgelöst wurde, in Amerika das am häufigsten benutzte Schmerzmittel. Zwischen 1842 und 1900 machten Cannabispräparate dort die Hälfte aller verkauften Medikamente aus.[11] In Europa und damit größtenteils auch in der Schweiz waren zwischen 1850 und 1950 über 100 verschiedene Cannabismedikamente erhältlich.[12] Wegen Dosierungsschwierigkeiten, paradoxen Wirkungen und der Entwicklung synthetischer Medikamente nahmen die Verschreibungen im 20. Jahrhundert ab, bis Cannabis Mitte des 20. Jahrhunderts fast weltweit komplett verboten wurde. Heute ist die medizinische Anwendung von Cannabis in vielen Ländern wieder erlaubt. In Österreich aber ist es immer noch praktisch nicht möglich, Cannabis legal als Medikament zu bekommen.[13]

In Frankreich wurden die bewusstseinsverändernden Eigenschaften der Inhaltsstoffe betont, insbesondere in literarischen Kreisen, etwa von Alexandre Dumas dem Älteren und Fitz Hugh Ludlow, während in England medizinische Anwendungen im Vordergrund standen; W. B. O’Shanghnessy nennt Beruhigung, Anfallslinderung und Krampflinderung. Hanf wurde oft als günstiger Tabakersatz verwendet und in diesem Zusammenhang in der Literatur oft beiläufig als Knaster oder starker Tobak bezeichnet.

Verwendung als Rauschmittel und Verbot

Bis in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts war Cannabis, gewöhnlich in Form von alkoholischen Extrakten, ein leicht verfügbares Medikament; im 19. Jahrhundert eines der am häufigsten verschriebenen.[14] Auf der zweiten Opiumkonferenz am 19. Februar 1925 in Genf unterzeichnete Deutschland ein überarbeitetes Abkommen aus der ersten Opiumkonferenz über den Handel mit Drogen. Es wurde am 25. September 1928 in Kraft gesetzt. Daraufhin wurden auch Drogen wie Heroin, Kokain und, auf das Drängen von Ägypten hin, auch Cannabis mit in die Liste aufgenommen und mit Opiaten gleichgestellt. Indien, das auch als einziges Land eine wissenschaftliche Forschung vorzeigen konnte, widersprach aus religiösen und kulturellen Gründen. Auch Deutschland sah keinen Grund, Cannabis mit aufzunehmen. Daraufhin drohte Ägypten mit Importbeschränkungen für Kokain (Merck KGaA) und Heroin (Bayer AG).[15] Bayer intervenierte bei der damaligen Regierung und diese schloss sich dann dem Verbot an. 1929 wurde ein neues Opiumgesetz verabschiedet. Cannabis wurde durch die direkte Überführung des Opiumgesetzes des Deutschen Reiches in der Fassung vom 10. Dezember 1929 (RGBl. I, S. 215) in das Betäubungsmittelgesetz am 24. Dezember 1971 (BGBl. I, S. 2092) illegalisiert.

Anfang 1936 setzte in den USA ein gezielter Lobbyismus, eine rassistisch gefärbte Propaganda der Hearst Corporation des Medienzaren William Randolph Hearst gegen eine neue Droge mit dem Namen Marihuana ein. Jegliche Verbrechen wurden in seinen Zeitungen mit der neuen Droge in Verbindung gebracht. Zu dieser Zeit stellte noch niemand eine Verbindung zwischen Marihuana und Hanf her. Der Begriff Marihuana entstammt der Sprache mexikanischer Einwanderer. Marihuana wurde in Filmen wie Reefer Madness als Droge der Perversen, siechenden „Untermenschen“, geistlosen „Neger“ und mexikanischen Immigranten beschrieben. Im Gegensatz zu den vertrauten Alltagsdrogen Alkohol und Tabak, die meist weder als Drogen bezeichnet noch als Drogen wahrgenommen wurden, wurde Marihuana als „fremdländische Gefahr“ gesehen, von der viele nicht wussten, dass sie identisch mit dem altbekannten Hanf ist.[14] Kritiker meinen, dass diese Kampagne deswegen eingeleitet wurde, weil Hanf ein preisgünstiger Ausgangsstoff für die Papier- und Rohstoffproduktion war und dem Wald- und Papiermühlenbesitzer Hearst und der Chemiefirma DuPont daher hohe finanzielle Verluste hätte einbringen können. DuPont patentierte in dieser Zeit Nylon und Rayon, die in Konkurrenz zum Hanf standen. Letztendlich könnte das zum De-facto-Verbot im Jahr 1937 geführt haben. Kurz nach dem Verbot meldete das Magazin Popular Mechanics die Erfindung und Produktion effizienter Erntemaschinen für den bis dahin aufwändig zu erntenden Hanf.[16] Auch Popular Mechanics hatte das Verbot von Hanf noch nicht als solches wahrgenommen und prophezeite ihm goldene Zeiten. Eine der treibenden Kräfte des US-Cannabisverbots war der Vorsitzende des „Bureau of Narcotics“ Harry J. Anslinger, der bis 1933 im „Prohibition Bureau“ für die Durchsetzung des landesweiten Alkoholverbots zuständig gewesen war. Er war bestellt und eingesetzt worden vom damaligen Finanzminister der USA Andrew W. Mellon, einem Schwiegeronkel von Anslinger, der auch Banker und Geldgeber von William Randolph Hearst und DuPont war.

Die Produktion des Hanfs lebte während des Zweiten Weltkrieges in den USA noch einmal auf. Hanfbauern wurden vom Militärdienst freigestellt, und man drehte Werbefilme wie Hemp for Victory gedreht, da Hanf als Rohstoff für Uniformen, Verbandszeug, Flugzeugbau und ähnliches benötigt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden alle Hanffelder wieder verboten und verbrannt.[14]

Anbau

Afghanistan ist mit einer Ernte von bis zu 3500 Tonnen pro Jahr (90 % der Gesamternte) der weltweit größte Produzent von Cannabis.[17] Obwohl der Anbau illegal ist, wird er in 17 von 34 Provinzen betrieben und spielt dort wirtschaftlich eine wichtige Rolle. Der Großteil wird als Haschisch exportiert. Weitere bedeutende Anbauländer sind Jamaika, Kolumbien, Libanon, Marokko, Nigeria, Pakistan, Thailand und die Türkei. In Marokko wurde 1990 auf rund 120.500 Hektar Fläche Hanf angebaut; damals stammten etwa 80 % des in Europa sichergestellten Haschischs von dort.[18][19]

Das in Österreich und Deutschland erhältliche Marihuana wird heute größtenteils illegal im Inland unter Kunstlicht angebaut, seltener aus der Schweiz, Tschechien oder den Niederlanden importiert. Auch der Freiluftanbau ist in Ländern wie Österreich und Deutschland prinzipiell möglich, insbesondere in wärmeren Regionen. Der Anbau kann wegen des charakteristischen Aussehens der Pflanzen relativ leicht entdeckt werden.

Das Anbauen von Marihuana unter Kunstlicht in der eigenen Wohnung, das sogenannte Indoor-Growing, etwa im Growschrank, hat in Österreich und Deutschland in den letzten Jahren offenbar deutlich zugenommen. Insbesondere jene, die regelmäßig Marihuana konsumieren, können so den Kontakt zum Schwarzmarkt vermeiden. Sogenannte Growboxen sind mit einer Entlüftungsanlage und Kohlefilter versehen, sodass kaum wahrnehmbare Geruchsbelästigung durch die intensiv riechende Pflanze entsteht. Die für die Beleuchtung langfristig aufgewandte Energiemenge ist erheblich. Ohne Berücksichtigung der Arbeitszeit „rechnet“ es sich im Vergleich zum Schwarzmarktpreis (Jahr 2010 etwa vier bis zehn Euro pro Gramm) jedoch durchaus. Der Anbau, auch für den offenkundigen Selbstbedarf, ist strafbar (Deutschland: § 29 Abs. 1 Nr. 1 Betäubungsmittelgesetz; Österreich: § 27 Abs. 1 Nr. 2 Suchtmittelgesetz).

Konsum

Applikationswege

Grundsätzlich stehen eine Reihe verschiedener Applikationswege offen, von denen jedoch nur der inhalative und der orale Konsum gebräuchlich ist.

Um Cannabinoide über die Lunge aufzunehmen, müssen sie in eine inhalierbare Form gebracht werden. Durch Erhitzen bis über den Verdampfungspunkt der Cannabinoide, zum Beispiel mit einem Vaporizer oder durch Verbrennen (Rauchen), wie z. B. mittels Shillum, Bong, Pfeife, Joint oder „Eimer“, werden sie in die gasförmige Phase überführt.

Für den oralen Konsum wird, da Cannabinoide fettlöslich sind, Cannabis mit stark fetthaltigen Nahrungsmitteln verarbeitet oder in fetthaltigen Trägersubstanzen gelöst; Cannabis kann direkt oder als Cannabisbutter in Gebäck verbacken werden oder mit Kakao bzw. Schokolade gebunden werden. In medizinischen Anwendungen sind die Zubereitung eines alkoholischen Auszugs und die pharmazeutische Herstellung von Pflanzenextrakten oder THC in Reinform üblich.

-

Cannabishaltige Nahrungsmittel

-

Schematische Darstellung des Eimerrauchens

-

Kleinpfeife mit fertiger Rauchzubereitung

Durch oralen Konsum oder durch Verdampfen in einem Vaporizer lässt sich die Belastung der Atemwege vermeiden bzw. minimieren. Das Rauchen von Cannabis kann wegen zahlreicher giftiger, krebserregender Verbrennungsprodukte den Atemtrakt und den Verdauungstrakt schädigen. Rauchen kann unter anderem zu chronischen Erkrankungen des Atmungssystems, wie der chronischen Bronchitis und zum Bronchialkarzinom führen. Die im Cannabisrauch enthaltene Teermenge entspricht im etwa dem von Tabakrauch. Zwar ist die konsumierte Menge üblicherweise deutlich kleiner als die eines chronischen Tabakrauchers – so rauchen selbst Gewohnheitskonsumenten von Cannabis meist nicht mehr als ein oder zwei Konsumeinheiten pro Tag –, andererseits wird der Cannabisrauch in der Regel tiefer und länger inhaliert, was die Schadstoffbelastung erhöht. Letztlich ist jedoch bei langjährigen Rauchern von Cannabis von einem erhöhten Risiko für Erkrankungen des Atmungssystems auszugehen; vor allem beim Konsum von Joints besteht wegen der Beimischung von Tabak zusätzlich das Risiko, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen.

Siehe auch: Cannabis als Rauschmittel: Auswirkungen auf die Atmungsorgane

Wirkung

Biochemische Grundlagen und Wirkstoffe

Cannabiswirkstoffe entfalten ihre Effekte durch Beeinflussung des körpereigenen Endocannabinoid-Systems. Bisher wurde eine Rezeptorklasse mit zwei Subtypen im Organismus von Wirbeltieren identifiziert: CB1 und CB2. Man geht jedoch wegen des komplexen Wirkspektrums der Cannabinoide von der Existenz weiterer Rezeptoren (d. h. non-CB1 und non-CB2) aus.

Der Rezeptor CB1 befindet sich vorrangig im zentralen Nervensystem; es existieren jedoch auch in weit geringerem Maße Rezeptoren in Zellen des Immunsystems, wie beispielsweise Mastzellen oder T-Helferzellen. Besonders viele Rezeptoren werden in den für das Gedächtnis, die Bewegung und das Schmerzempfinden verantwortlichen Hirnregionen identifiziert. Das Atemzentrum im Stammhirn besitzt nur eine geringe Anzahl dieser Rezeptoren, deshalb besteht praktisch keine Gefahr einer lebensbedrohlichen Atemdepression durch Überdosierung. Der CB2-Rezeptor ist im gesamten Organismus vorhanden, in besonderem Maße jedoch in Zellen, die Bestandteil des Immunsystems sind. CB2-Rezeptoren spielen, das haben Studien belegt, für die Regulation der Immunantwort und von Entzündungen eine wichtige Rolle.[20]

Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) ist hauptsächlich durch die Bindung an den CB1- und CB2-Rezeptoren (CB1: Ki=10 nM; CB2: Ki=24 nM[21]) für die psychotrope Wirkung von Cannabis verantwortlich. THC ist das zurzeit am besten erforschte Cannabinoid, das den größten Anteil der isolierten Cannabinoide aus der Cannabispflanze ausmacht (möglicher Masseanteil an der Blüte von über 20 %). Auf Grund von Studien an Mäusen wird angenommen, dass Δ9-THC als Partialagonist wirkt.[22][23] Das heißt, dass es einen bestimmten Rezeptor besetzt (Schlüssel-Schloss-Prinzip) und dabei einen Neurotransmitter (Mediator) in seiner Wirkung teilweise imitiert bzw. ersetzt.

Neben seiner psychotropen Wirkung, wie beispielsweise der Angstlösung, auf die im Abschnitt Rauschempfinden näher eingegangen wird, wirkt THC entzündungshemmend, gegen Übelkeit und Erbrechen, appetitsteigernd, schmerzlindernd und auf das Herz-Kreislaufsystem. Weitere pharmakologische Eigenschaften werden untersucht. So zeigte sich sowohl im Mausmodell als auch bei vergleichenden Studien beim Menschen eine medizinische Wirkung bei vielen Autoimmunerkrankungen, wie z. B. der chronischen Darmentzündung, bei der chronischen Arteriosklerose sowie der multiplen Sklerose und verschiedenen anderen Erkrankungen.

Bisher sind neben THC 84 weitere Cannabinoide identifiziert worden, deren Masseanteil in der Regel unter 0,1 % liegt.[2] Der Anteil der Cannabinoide Cannabigerol (CBG), Cannabichromen (CBC), Cannabidiol (CBD) und Cannabinol (CBN) kann höher sein: Je nach Cannabissorte können Gehalte von deutlich über 1 % vorliegen. Von diesen gilt das nicht- oder nur schwach psychoaktive CBD als pharmakologisch besonders interessant. Der genau Wirkmechanismus von CBD ist ungeklärt. Einige Quellen gehen davon aus, dass CBD nicht unmittelbar die Reaktion der CB1- oder CB2-Rezeptoren beeinflusst, sondern nur indirekt durch einen nicht geklärten Stoffwechselmechanismus; andere Quellen vermuten eine Affinität bevorzugt zum CB2-Rezeptor. Bezüglich der Wirkung von CBD ist man deshalb weitgehend auf empirische Daten angewiesen. Es wird vermutet, dass CBD den psychotropen, „kopfbetonten“ Eigenschaften des THC entgegenwirkt; es mildere den Effekt und vergrößere gleichzeitig die Wirkdauer. Cannabissorten mit hohem CBD-Gehalt, wie die Cannabis indica, besitzen eine zentraldämpfende, „körperbetonte“ Wirkung. CBD hat entspannende, entkrampfende, angstlösende, entzündungshemmende Effekte, allerdings ist nicht wissenschaftlich geklärt, ob dieser Effekt auf den höheren CBD Gehalt zurückzuführen ist oder ob andere Wirkstoffe des Cannabis dafür verantwortlich sind.[24]

Die anderen nicht- oder kaum psychoaktiven Hauptbestandteile des Cannabis sind nur wenig erforscht. Das Verhältnis dieser Wirkstoffe wird durch die genetische Varietät, vor allem Cannabis sativa oder Cannabis indica und vom Erntezeitpunkt bestimmt. Die Cannabinoide beeinflussen sich wechselwirkend. Es wird angenommen, dass ein hohes Verhältnis von THC zu CBD zu einem psychoaktiven Geisteszustand führt, den Konsumenten als bewusstseinserweiternd empfinden, ein niedriges Verhältnis zu einem körperbetonten, sedierten Zustand.[25]

CBG wird eine blutdrucksenkende Wirkung zugeschrieben; CBN scheint, wenn auch in geringerem Maße, ähnliche Effekte wie CBD zu haben.[26][27]

Rauschwirkung

Der Rausch kann eine Bewusstseinsverschiebung mit assoziativem, sprunghaftem Denken und eine Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses mit sich bringen.[28] Diese Bewusstseinsveränderung kann positive, aber auch negative Empfindungen hervorrufen.[29] Der Konsument hat den Eindruck, zu tieferen Erkenntnissen und Einsichten zu gelangen (Scheintiefen), die im unberauschten Zustand jedoch nicht mehr erinnerlich sind oder sich dann überwiegend als unsinnig oder trivial erweisen. Meist wird von einer Intensivierung des Gefühlslebens, in der Regel von einem positiveren Lebensgefühl und dem Gefühl der innigeren Verbundenheit mit vertrauten Personen berichtet; gelegentlich können die Emotionen auch in Angst, Traurigkeit, Misstrauen oder Depersonalisation umschlagen.[29] Häufige körperliche Effekte sind gerötete Augen, Mundtrockenheit, gesteigertes Hungergefühl, Erhöhung des Pulses, Senkung des Blutdrucks und Müdigkeit bzw. Antriebslosigkeit.[30]

Die akuten Wirkungen von Cannabis können je nach Person, Wirkstoffanteil, momentaner körperlicher und psychischer Verfassung oder Erfahrung mit der Droge sehr unterschiedlich sein. Der Konsument kann die zu erwartende Wirkung deshalb nicht zuverlässig einschätzen.[29] Selbst wenn der Züchter einer Cannabissorte ungefähre Angaben zu den Wirkstoffen macht, was häufig der Fall ist, muss mit einer nicht unerheblichen Variabilität der tatsächlichen Konzentrationen – auch innerhalb gleicher Sorten – gerechnet werden. Dies ist insbesondere bei dem Gebrauch von Cannabis als Medikament problematisch. Eine zuverlässige und verbindliche Wirkstoffangabe ist wegen der Illegalität und dem allgemeinen Charakteristikum pflanzlichen Materials vorerst nicht zu erwarten bzw. systemimmanent schwierig.

Toxizität

Cannabis selbst ist nur mäßig giftig; die letale Dosis LD50 des Hauptwirkstoffes THC beträgt bei Mäusen im Fall intravenöser Gabe 29 mg je Kilogramm Körpergewicht, bei oraler Einnahme jedoch 482 mg/kg. Bei Ratten liegt die orale LD50 bei 666 mg/kg und die intravenöse bei 29 mg/kg.[31] Beim Menschen wird eine orale LD50 von etwa 150 mg/kg angenommen; andere Quellen nennen eine letale Gesamtdosis von reinem THC bei über 4 g/kg.[32] Diese Menge überschreitet die üblichen Konsumdosen um mehrere hundert Einheiten und ist durch Aufnahme über die Lunge nicht erreichbar, zumal beim Inhalieren von Marihuana lediglich etwa 20 % des im Inhalat enthaltenen THC ins Blut gelangen. Bei oraler Aufnahme werden nur etwa 6 % THC aufgenommen.[31] Ein Mensch mit 70 kg Körpergewicht müsste daher 10,5–280 g reines THC essen, um die tödliche Dosis zu erreichen. Es ist deshalb nicht bekannt, dass es beim Menschen jemals einen Todesfall gegeben hätte, der auf eine Überdosierung zurückzuführen war.

Mischkonsum mit anderen Drogen

Bei Mischkonsum von Cannabis und Alkohol wird die Alkoholwirkung verstärkt, außerdem kann Übelkeit und Ohnmacht verursacht werden. Der Mischkonsum mit Alkohol wird als besonders verkehrsgefährdend [angesehen], weil sich durch die gegensätzlichen Wirkungen des antriebs- und risikosteigernden Alkohols und des dämpfend halluzinatorisch wirkenden Cannabis das Unfallrisiko deutlich erhöhe.[33]

Wie bei allen anderen Kombinationen unterschiedlicher psychoaktiver Substanzen können auch beim Mischkonsum von Cannabis mit anderen Drogen zum Teil unangenehme und gefährliche Wechselwirkungen auftreten.

Durch den Konsum von Cannabis mit Tabak ist es möglich, dass ein zuvor nicht Tabak rauchender Cannabiskonsument eine Nikotinabhängigkeit entwickelt. Außerdem ist ein erhöhtes Atemwegsrisiko gegeben. Nikotin unterdrückt die THC-Wirkung, während THC die Nikotinwirkung steigert.[34]

Auswirkungen auf die Gesundheit

Dieser Abschnitt behandelt die gesundheitsschädlichen Aspekte des Cannabiskonsums, bezüglich der arzneilichen Potenz siehe: Cannabis als Arzneimittel.

Ob und welche Gesundheitsfolgen durch Cannabiskonsum auftreten, ist umstritten und lässt sich pauschalisierend nicht beantworten. Während Auswirkungen auf die Atmungsorgane und ein möglicherweise erhöhtes Krebsrisiko beim Rauchen von Cannabis weitgehend unbestritten sind, ist die Datenlage bezüglich gesundheitlicher Auswirkungen auf die Psyche, der Entwicklung einer Abhängigkeit u. ä. Fragestellungen uneinheitlich. Es ist ungeklärt, ob und, wenn ja, für welchen Personenkreis welche Dosis schädigend wirkt und ob unter Umständen bereits einmaliger oder seltener Konsum gesundheitliche Probleme bewirken kann.

Die gesundheitlichen Auswirkungen des Cannabiskonsums sind nicht hinreichend geklärt und hängen von einer Vielzahl komplexer, zum Teil ineinandergreifender Faktoren und Umstände ab:

- Drogengewöhnung

- konsumierte Menge, Konsumform

- Mischkonsum mit anderen Drogen (auch Alkohol und Nikotin)

- persönliche Reife und biologisches Alter (Hirnreifung)

- die persönliche Verfassung und Umgebung, die Tagesform (vgl. Set und Setting)

- Stabilität der Psyche, individuelle Empfänglichkeit für eine Suchtentwicklung

- unmittelbares Umfeld, vermutlich auch genetische Voraussetzungen.

Mögliche Risiken werden in einer Studie (Hall u. a. [1999]) beschrieben:

- Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit

- Entwicklung einer psychischen Abhängigkeit

- erhöhtes Risiko, eine chronische Bronchitis auszubilden[36]

Es haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Cannabiskonsum bei bestimmten Personen das Risiko der Ausbildung einer Schizophrenie erhöht.

Auswirkungen auf die Atmungsorgane

Bei Untersuchungen von Cannabisrauch wurde festgestellt, dass dessen Zusammensetzung jener von Tabakrauch mit ihren oft krebserregenden Inhaltsstoffen ähnlich ist.[37] Das Rauchen von Cannabis kann daher negative Auswirkungen auf die Lunge haben. Häufig wird Cannabis mit Tabak gemischt. Diese als Joints bezeichneten Mischungen gelten, auch wegen der zusätzlichen gefäßschädigenden Wirkung durch Nikotin, als besonders gesundheitsbedenklich. Ob der reine Cannabiskonsum durch Rauchen letztlich schädlicher ist als reiner Tabakkonsum durch Rauchen ist ungeklärt. Einerseits werden Joints meist tiefer und deutlich länger inhaliert, aber andererseits werden durchschnittliche Cannabiskonsumenten deutlich weniger Joints rauchen als durchschnittliche Tabakkonsumenten Zigaretten. Eine US-Studie (UCLA, Los Angeles) kam hingegen zum Ergebnis, dass selbst ein regelmäßiger und vergleichsweise intensiver Cannabiskonsum (500–1000 Joints pro Jahr) weder eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit von Lungen-, Mund- und Speiseröhrenkrebs noch sonstige höhere gesundheitliche Risiken mit sich bringt.[38][39] Allerdings wird die Zahl der Probanden für diese Fall-Kontroll-Studie mit insgesamt 2240 nachträglich untersuchten Personen als zu gering angesehen, um Entwarnung bezüglich des Krebsrisikos von Cannabisrauch geben zu können. Retrospektive Studien wie diese sind nur zur Aufstellung von Hypothesen geeignet, jedoch nicht zur Beweisführung.

Ebenfalls zu gering war die Anzahl der Probanden einer Untersuchung aus Neuseeland. Eine Befragung unter 79 Lungenkrebspatienten, von denen 21 regelmäßig Cannabis konsumiert hatten, ergab, dass die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu erkranken, gegenüber Tabakkonsum bei Patienten, die im Durchschnitt zehn Jahre täglich einen Joint bzw. fünf Jahre täglich zwei Joints geraucht hatten, um das 5,7-fache erhöht war.[40][41]

Wird Cannabis nicht geraucht, sondern vaporisiert, entsteht, wie unter anderem eine Studie der Universität Leiden zeigt, nur ein vergleichsweise sehr geringer Teil der krebserregenden Stoffe.[42] Beim Vaporisieren wird das Rauschmittel nur so weit erhitzt, dass vorrangig die psychotropen Substanzen, allen voran THC, verdampfen; eine Verbrennung findet nicht statt.

Cannabis und Krebserkrankungen

Wie genau THC oder andere Cannabinoide auf die Krebsentstehung einwirken, ist derzeitiger Forschungsgegenstand. Viele Studien weisen auf das arzneiliche Potential von Cannabis bei Krebserkrankungen hin.[43] Eine Linderung oder Heilung von Krebserkrankungen durch den Gebrauch als Rauschmittel ist jedoch nicht bekannt, da kanzerogene Verbrennungsprodukte beim Rauchen entstehen. Bei Untersuchungen von Cannabisrauch wurde festgestellt, dass dessen Zusammensetzung jener von Tabakrauch mit seinen oft krebserregenden Inhaltsstoffen ähnlich ist.[44][45]

Auswirkungen auf die Psyche

Die deutsche Hauptstelle für Suchtgefahren ist der Auffassung, dass bei der speziellen Gruppe von Konsumenten, bei der Cannabiskonsum und zusätzlich persönliche und soziale Risikofaktoren zusammenkommen, eine besondere Gefährdung bestehe, die folgendermaßen beschrieben wird:

„Zwar hat der Konsument selbst ein Gefühl erhöhter Leistungsfähigkeit, die jedoch objektiv betrachtet immer mehr abnimmt. An die Stelle geordneten Denkens und logischer Schlussfolgerungen tritt häufig eine Art Scheintiefsinn, wovon vor allem Sorgfaltsleistungen betroffen sind. […] Im Zusammenhang mit dem genannten Amotivationssyndrom zeigt sich ein zunehmendes allgemeines Desinteresse, gepaart mit verminderter Belastbarkeit. Der Konsument zieht sich immer mehr in sich zurück und wird sich selbst und den Aufgaben des Alltags gegenüber immer gleichgültiger: Er fühlt sich den Anforderungen der Leistungsgesellschaft allmählich immer weniger verpflichtet, aber auch immer weniger gewachsen, und schert mehr und mehr aus seinem bisherigen sozialen Gefüge aus.“

Hingegen sieht die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften keinen schlüssigen Nachweis dafür, dass ein Amotivationssyndrom ausgelöst werden könnte:

„Es gibt bis heute keinen schlüssigen Nachweis, dass dieses Syndrom, das mit Lethargie, Passivität, verflachtem Affekt und mangelndem Interesse assoziiert ist, spezifisch für Cannabis ist. Möglicherweise werden mit diesem ‚Syndrom‘ chronische Intoxikationszustände beschrieben. Auch ist es vorstellbar, dass Defektzustände von Schizophrenen, Subsyndrome depressiver Erkrankungen oder Patienten mit schweren Persönlichkeitsstörungen, die gleichzeitig Cannabis konsumieren, mit diesem Syndrom beschrieben wurden. Hierauf weisen die Überschneidungen der beschriebenen Symptomatik mit dem Symptomkomplex der Negativsymptomatik schizophrener Störungen oder anhedoner Symptome depressiver Störungen hin.“

Hirnorganische Wirkung

Einige Studien kommen zu dem Ergebnis, dass ein höheres Risiko für die Auslösung psychotischer Erkrankungen besteht.[47] Insbesondere wird in diesen Studien Cannabiskonsum mit der Auslösung der Schizophrenie in Verbindung gebracht. Es wird vermutet, es könne eine genetische Disposition für die Auslösung von Psychosen geben, sodass – bei dafür empfänglichen Personen – Psychosen bereits durch einmaligen THC-Konsum ausbrechen könnten. Schon moderater Konsum könne eine dauerhafte Drogenpsychose auslösen; bereits abgeklungene psychotische Erkrankungen könnten erneut aufbrechen. Unter Verdacht, eine Psychose auszulösen, steht dabei das sogenannte COMT-Gen (Catechol-O-Methyltransferase-Gen). Grundsätzlich wird Personen mit einer Neigung zu psychischen Problemen empfohlen, den Konsum von Cannabis zu meiden.

In Großbritannien veröffentlichten Forscher der Universitäten Cardiff und Bristol im Jahr 2007 eine Metastudie, die bei Cannabiskonsumenten bis zu 41 % mehr psychoseähnliche Symptome ermittelt hat als bei solchen Personen, die angaben, noch nie Cannabis konsumiert zu haben.[48][49] Die daraus erhobene Schlussfolgerung, es gebe einen kausalen Zusammenhang zwischen Psychose und Konsum, wird allerdings kritisiert, da nicht hinreichend abgeklärt wurde, ob und in welcher Häufigkeit psychotische Menschen Cannabis als Form der „Selbstmedikation“ einsetzen.[50][51][52][53]

Eine Studie aus dem Vereinigten Königreich, welche die Diagnosehäufigkeit von Schizophrenie bei rund 600.000 Patienten überwachte, kam hingegen zu dem Schluss, dass eine Häufigkeitszunahme der Erkrankung nicht feststellbar sei. Damit widersprach die Studie vorhergehenden Modellrechnungen, die eine Häufigkeitszunahme ab den 1990er-Jahren durch Cannabiskonsum voraussagten.[54] Eine Metaanalyse kommt zu dem Ergebnis, dass Cannabiskonsum den früheren Ausbruch einer psychotischen Erkrankung bewirkt. Es wird kritisiert, dass andere Studien nicht hinreichend das Alter der Patienten mit berücksichtigen, bei denen sich solch eine Krankheit manifestiert. Eine frühzeitigere Erkrankung habe eine schlechtere Prognose als ein Ausbruch in späteren Jahren. Ob die frühzeitigere Erkrankung schlechtere Heilungschancen hat, weil sie mit der Schwere der Krankheit korreliert, oder schlechter heilbar ist, weil sie früher ausbricht, wird nicht kommentiert.[55]

Einige Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Δ9-THC eine neuroprotektive Wirkung ausübt und das Hirn vor Degeneration schützt.[56] Darüber hinaus soll Cannabis alkoholkonsumbedingten Gehirnvolumenverlust verhindern.[57] Bleibende hirnorganische Veränderungen wurden nicht nachgewiesen. Trotz des komplexen Geflechts von neuroprotektiven und neurotoxischen Effekten ist nur eine kleine, nach Absetzen der Droge wieder verschwindende funktionelle Beeinträchtigung wissenschaftlich gesichert. Inwiefern diese Beeinträchtigung mit der Konsumform zu tun hat, ist nicht geklärt, da Cannabis überwiegend – häufig als Joint – geraucht wird, wobei eine Vielzahl hochpotenter, gewebeschädigender Stoffe aufgenommen werden.

Bei Jugendlichen

Es gibt Belege, dass regelmäßiger Konsum bei Erwachsenen und Heranwachsenden zu Hirnveränderungen führen kann; einige Studien haben zum Ergebnis, dass diese Veränderungen bei Heranwachsenden irreversibel sein könnten.[58]

Ein Studie aus dem Jahr 2000 von Wilson et al.[59] hatte zum Resultat, dass Probanden, die vor dem Alter von 17 Jahren anfingen, Cannabis zu konsumieren, verglichen mit jenen, die später anfingen, ein verringertes Hirnvolumen sowie ein erhöhtes Verhältnis von weißer zu grauer Hirnmasse hatten. Männliche Versuchspersonen, die vor dem Alter von 17 Jahren anfingen, hatten einen höheren CBF-Wert („cerebral blood flow“, dt.: ‚Gehirndurchblutung‘) als andere Versuchspersonen. Sowohl Männer als auch Frauen, die früher begannen, hatten eine kleinere Körpergröße und ein geringeres Gewicht, wobei diese Effekte bei Männern stärker nachzuweisen waren. Solche Effekte scheinen demnach stark vom Einstiegsalter abhängig zu sein. Die Bewertung der Korrelation zwischen Cannabiskonsum und Hirnveränderung wird durch den Umstand erschwert, dass die betrachtete Gruppe z. B. ebenfalls frühzeitiger Alkohol und Nikotin konsumierte und nicht ausgeschlossen werden kann, dass deren gesundheitsschädliche Wirkung Einfluss auf die Ergebnisse hatte. Eine andere Studie (2006) verglich jugendliche Alkoholkonsumenten mit Konsumenten von Alkohol und Cannabis und Abstinenzlern. Hier konnte nur bei der Gruppe der reinen Alkoholkonsumenten ein Hirnvolumenabbau belegt werden. Dies könnte auf eine neuroprotektive Wirkung von Cannabis hinweisen.[57]

In einer Studie von Padula et al.[60] wurden psychologische Leistungstests mit räumlichen Gedächtnisaufgaben durchgeführt. Es zeigten sich keine Leistungsunterschiede zwischen 16- bis 18-jährigen starken Cannabiskonsumenten und einer Kontrollgruppe. Die Konsumenten hatten jedoch eine intensivere, andersartige Hirndurchblutung (CBF), deren Bedeutung nicht geklärt ist. Eine Beeinflussung des Leistungsvermögens von Cannabiskonsumenten, die ansonsten Nichtraucher waren, konnte nicht nachgewiesen werden. Diese Gruppe schnitt bei einer Studie mit 5263 Schülern im Vergleich mit zigarettenrauchenden Cannabiskonsumenten und cannabisabstinenten Schülern bei Schulleistung, Sozialkompetenz und sportlicher Aktivität am besten ab.[61][60] Deshalb wird eine bleibende Hirnschädigung als „wenig wahrscheinlich“ bezeichnet,[53] jedoch wird wegen des grundsätzlich nicht auszuschließenden Risikos Heranwachsenden vom Cannabiskonsum abgeraten.

Eine Langzeitstudie, welche in der amerikanischen Fachzeitschrift PNAS erschien, kam zu dem Schluss, dass Cannabis-Konsum den Intelligenzquotienten (IQ) beeinträchtigen kann. Der Effekt korreliert stark mit dem Einstiegsalter und der Dauer des Konsums. Wurde mit dem Konsum bereits im Jugendalter begonnen, so wurde eine Intelligenzminderung um bis zu acht IQ-Punkte festgestellt. Bei einem Einstiegsalter oberhalb von 18 Jahren konnte keine Beeinträchtigung festgestellt werden. Die Beendigung des Konsums führte dabei nicht zur vollständigen Wiederherstellung der Gehirnleistung.[62] [63][64] Terrie Moffitt, einer der Autoren der Studie, äußerte sich überzeugt von deren Aussagekraft: „Dies ist eine derart spezifische Studie, dass ich recht zuversichtlich bin, dass Cannabis sicher ist für ein Gehirn oberhalb von 18 Jahren, aber riskant für unter 18-Jährige.“[65] Die Studie wurde im Jahr 2012 von Ole Rogeberg vom Ragnar Frisch Zentrum für Ökonomische Forschung in Oslo als methodisch fehlerhaft kritisiert, da sie nicht den Flynn-Effekt beachte. Eine fördernde und herausfordernde Umgebung führt demnach bei Menschen dazu, dass ihr IQ steigt. Laut Rogeberg sei der IQ-Verlust bei Personen mit höherer Schulbildung nur halb so hoch ausgefallen. Da „überdurchschnittlich viele Kinder aus sozial schlechter gestellten Umgebungen den frühen Missbrauch des Rauschmittels angeben“ und für diese die Umweltbedingungen weniger wirksam sind, könne der IQ-Verlust auch darauf zurückgeführt werden.[66][67]

Eine neue Studie zeigt, dass es vor allem bei frühem und häufigem Cannabis-Konsum zu Störungen des Arbeitsgedächtnisses kommen kann.[68] Verursacht wird dies wohl durch Schädigung und Absterben von Neuronen im Striatum, Globus pallidus und Thalamus – alle drei wichtige Regionen für das Arbeitsgedächtnis.

Bei Erwachsenen

Eine Studie ergab, dass die Großhirnrinde von Langzeitkonsumenten schlechter durchblutet wird.[69][70] Eine Literaturauswertung von Iversen fand kaum Anhaltspunkte, welche für eine Schädigung des Gehirns sprechen. Sie kommt zum Schluss, dass die Auswirkungen von Cannabis auf das Gehirn vermutlich nur geringfügig und vollständig reversibel sind.[53]

Studien (Adams and Martin, 1996; Solowij, 1998) zeigten bei chronischen Cannabiskonsumenten eine charakteristische Veränderung im EEG. In der Studie von Solowij von 1998 fanden sich Belege, dass eine geringfügige, wenn auch signifikante Leistungseinbuße der kognitiven Hirnleistung vorhanden sein könnte, obwohl die Probanden in Bezug auf Cannabis mindestens zwei Jahre abstinent gelebt hatten.[53] Eine Metaanalyse der University of California, San Diego (UCSD) fand bei schweren Cannabisrauchern „überraschend wenig“ Hinweise für eine substanzielle Hirnschädigung, allenfalls eine geringe Einschränkung der Gedächtnisfunktion konnte beobachtet werden, deren praktische Relevanz jedoch unklar ist.[71]

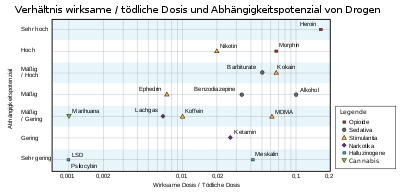

Abhängigkeitsgefahr

Cannabiskonsumenten können eine psychische Abhängigkeit entwickeln.[74] Während die Kleiber-Kovar-Studie und der Roques-Report von einem eher geringen Abhängigkeitspotenzial ausgehen, wird in einer anderen Studie ein höheres Suchtpotenzial ermittelt.[75]

Kleiber und Soellner kommen nach der Auswertung mehrerer Untersuchungen zum Ergebnis, dass körperliche Entzugssymptome bei Cannabiskonsumenten kaum beschreibbar und allenfalls schwach ausgeprägt seien. Ferner stellen sie fest, dass Studien im deutschsprachigen Raum, die sich mit dem Konsum von Cannabis und einer damit einhergehenden Abhängigkeitsentwicklung beschäftigen, überwiegend im psychiatrischen Bereich durchgeführt wurden, was zu systematischen Verzerrungen bei den Schlussfolgerungen hinsichtlich Abhängigkeit und anderen Problemen führte, zumal die untersuchten Konsumenten überwiegend auch andere legale und illegale Drogen konsumierten.[76]

Die psychische Abhängigkeit stellt bei Drogen jedoch allgemein das größere Problem dar. Bei der Bindung an die Droge spielen psychische bzw. psychosoziale Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise ein konsumierendes Umfeld.[77]

Eine Dissertation 2008 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die eine Studie mit etwa 200 Cannabisabhängigen einschloss, konnte kein einheitliches Bild bezüglich der Schwere der zu erwartenden Entzugserscheinungen ermitteln. Vielmehr ließen sich die Probanden in zwei Gruppen teilen: solche mit kaum oder nur geringen körperlichen und psychischen Entzugserscheinungen und solche, die über stärkere Beschwerden berichteten. In der Selbstwahrnehmung der Gruppe mit geringen Entzugsbeschwerden wurden in einer Skala von 0 bis 4 (1 mild, 4 stark) lediglich Werte zwischen 0 (keine) und 1 (mild) Entzugssymptome berichtet. Diese betrafen sowohl als körperlich eingeordnete Beschwerden (verminderter Appetit, Schlafstörungen, Magenbeschwerden und Schwitzen) als auch psychische Entzugssymptome (Ärger, Angst, Aggressionen, Reizbarkeit, Erregbarkeit und Ruhelosigkeit). Bei der Gruppe mit stärkeren Entzugserscheinungen wurden im Mittel die Beschwerden als mild bis moderat beschrieben. Der Suchtdruck wurde von einem Drittel der Patienten in den ersten vier Tagen als moderat bis stark beschrieben, während die geringer betroffene Gruppe nur über milde bis geringe Beschwerden in den ersten beiden Tagen klagte. Die Autoren sehen sich im Vergleich mit der Auswertung älterer Studien in ihren Ergebnissen bestätigt und kommen zu dem Ergebnis, „dass selbst bei hoch belasteten Patienten nur bei einem Teil der Probanden ein Cannabisentzugssyndrom nachweisbar ist“. Bei diesen Patienten, die sich wegen ihrer Abhängigkeit stationär in Behandlung befanden, wurden darüber hinaus zu etwa 90 % zusätzliche psychische Probleme diagnostiziert. Deshalb und auch wegen der geringen Anzahl der Probanden schließen die Autoren nicht aus, dass das Ergebnis – wahrscheinlich in Richtung auf stärkere Beschwerden – verfälscht sein könnte.[78]

Die Entstehung einer Cannabisabhängigkeit steht in einem engen Zusammenhang mit sozialen Faktoren, der persönlichen Reife des Konsumenten und dem Alter bei Erstkonsum. Die Kleiber-Kovar-Studie[79] für das Bundesministerium für Gesundheit kam 1994 zu dem Ergebnis, dass etwa zwei Prozent der Probanden, die ausschließlich Cannabis konsumierten, abhängig waren. Die anderen Probanden in der Studie nahmen neben Cannabis auch noch andere Drogen. Innerhalb der Gesamtgruppe Drogen konsumierender Probanden wurden je nach Auslegung der Abhängigkeitskriterien etwa acht Prozent als abhängig eingestuft. Es schätzten sich mehr Konsumenten selbst als süchtig ein, als dies nach psychiatrischen Erhebungsmethoden der Fall gewesen wäre. Abhängigkeit von Cannabis sei vor allem auf besondere persönliche Umstände zurückzuführen, beispielsweise spiele ein frühes Einstiegsalter eine große Rolle, so das Fazit dieser Studie. Ein früher Einstieg berge die Gefahr, dass der Konsument keine anderen Mittel und Wege kennenlerne, Probleme im Leben zu meistern oder Spaß zu haben.[77] Auch wird der Einsatz von Cannabis als Hilfsmittel zur Verdrängung von Problemen als gefährlich eingeschätzt.

Bei regelmäßigem, intensivem Konsum kann sich ein Toleranzeffekt (Dosissteigerung, um einen Rausch zu erzielen) entwickeln; einzelne Studien haben auf die mögliche Entwicklung eines solchen Effekts hingewiesen.[80] Diese Toleranz betrifft einige, aber nicht alle der typischen Cannabiswirkungen, sodass diejenigen, die intensiv konsumieren, auch höhere Dosen zu sich nehmen als die, die moderat konsumieren. Im Vergleich zu den meisten anderen Drogen ist dieser Effekt aber als eher gering einzuschätzen.

Wirkstoffgehalte

Die Wirkstoffgehalte der Cannabisprodukte sind in den letzten beiden Jahrzehnten angestiegen. Die Zucht neuer Sorten mit höheren THC-Gehalten meist unter Kunstlicht im Innenbereich hat die Produktion von Marihuana aus freilandgeeigneten Sorten geringerer Wirkstoffgehalte weitgehend abgelöst. Die höchsten Wirkstoffvergrößerungen waren bei Sorten aus den Niederlanden und der Tschechischen Republik nachzuweisen.

Häufig, oft im Zusammenhang mit der politischen Diskussion, werden weit überhöhte Wirkanteilvergrößerungen behauptet, die jeder Grundlage entbehren. Teilweise werden 20-fach höhere THC-Gehalte als Argument für das angeblich höhere Gefährdungspotential des heute erwerbbaren Cannabis angegeben. Tatsächlich kann jedoch – als Mittelwert aus Sicherstellungen – nur eine maximal bis 1,5-fache Erhöhung nachgewiesen werden; lediglich aus den Niederlanden und Deutschland wurden geringfügig höhere Werte belegt. So lag der THC-Gehalt in den Niederlanden 1997 bei etwa 8 % für Cannabis-Harz (Haschisch) und 2003 bei 18 % bzw. bei 7,5 % zu 14 % in Deutschland. Der durchschnittliche THC-Gehalt, bezogen auf ganz Europa, ist in diesem Zeitraum nahezu unverändert bei etwa 8 % geblieben.

Zieht man zum Abgleich mit früheren Daten Durchschnittswerte aus Großbritannien zum Vergleich heran, so ist festzustellen, dass nur eine Steigerung um etwa 30 % ermittelt werden kann. So lag der Wirkstoffgehalt in Harz 1977 bei unter 7 %, 2003 bei etwa 9 %.[81] Für Sinsemilla-Produkte nach den Ermittlungen des Forensic Science Service im Vergleichszeitraum bei 9,4 zu 12,3 %.[82] Auch in anderen Ländern zeigt sich ein ähnlicher Trend. Daten aus den USA belegen, dass der Wirkstoffgehalt bei pflanzlichem Cannabis 1980 bei 7 % (Sinsmilla) und 1997 bei unter 12 % lag.

Eine negative gesundheitliche Auswirkung wäre möglich, wenn die Gesamtmenge des konsumierten THC sich pro Konsumzeitraum vergrößert hätte. Dies ist nicht belegt. Die Größe der Konsumeinheit hat sich nicht erhöht, sondern ist im etwa gleich geblieben. Somit ist wegen der höheren Wirkstoffanteile zwar von einer geringfügigen Vergrößerung der pro Einheit aufgenommenen THC-Menge auszugehen, es ist jedoch nicht belegt, dass die gleiche Anzahl von Konsumeinheiten verbraucht wird wie in früheren Jahren. Da Cannabis weit überwiegend geraucht wird, könnte eine Erhöhung der Wirkstoffgehalte gesundheitlich vorteilhaft sein, da zur Erreichung des gleichen Rauscheffektes nur noch eine geringere Menge von Konsumeinheiten benötigt wird und sich damit die Schadstoffbelastung der Atmungsorgane durch den Rauch verringert.[83]

Rechtslage

Entsprechend den Bestimmungen des Einheitsabkommens über die Betäubungsmittel 1961, das von fast allen Staaten der Welt ratifiziert wurde, sind die Erzeugung, der Besitz und der Handel von Cannabis nahezu weltweit verboten, in einigen Ländern ist auch der Konsum illegal. Eine Ausnahme sind die Niederlande, wo Erwerb und Besitz geringer Mengen Cannabis (bis zu 5 Gramm bzw. 30 Gramm) geduldet und somit de facto straffrei sind, obwohl Cannabis in den Niederlanden de jure auch weiterhin illegal und verboten ist.[84] In einigen Bundesstaaten der USA ist Cannabisbesitz und -anbau für den medizinischen Bedarf legal, allen voran in Kalifornien, wo der Handel mit Cannabis als Arzneimittel ein sehr ertragreiches Geschäft geworden ist.[85] Im November 2010 wurde von den Bürgern des Staates Kalifornien über die „Proposition 19“ – auch bekannt als Regulate, Control and Tax Cannabis Act of 2010 – abgestimmt, die den „Besitz, Anbau, Gebrauch und Handel von Cannabis für alle Personen ab 21 Jahren“ unter Einhaltung bestimmter Regeln legalisieren sollte. Diese wurde jedoch abgelehnt.[86] Seit 1996 können Kalifornier auch ohne Diagnose einer schweren Krankheit, für welche Cannabis als hilfreiches Therapiemittel nachgewiesen ist, leicht eine Recommendation („Empfehlung“) eines Arztes bekommen, welche den Selbstanbau und den Zugang zu Cannabisverkaufsstellen ermöglicht.[87] Diese Legalisierung durch die Hintertür hat sich in wirtschaftlicher Hinsicht und in der Kriminalitätsstatistik (Verminderung von auf Cannabis bezogenen Kriminalfällen) als sehr erfolgreich herausgestellt.[88][89]

Im November 2012 wurde in den US-Bundesstaaten Washington und Colorado der Besitz kleiner Mengen über einen Volksentscheid legalisiert. Außerdem erlaubt der Bundesstaat Massachusetts seither den Gebrauch im medizinischen Bereich.[90] Am 5. November 2014 wurde in den Bundesstaaten Alaska und Oregon Marihuana im Zuge der Kongresswahlen 2014 ebenfalls legalisiert.

In vielen anderen Ländern ist außerdem der Besitz einer geringen Menge Cannabis für den Eigengebrauch teilweise entkriminalisiert, wobei von Land zu Land verschiedene Mengen als gering gelten. In Deutschland ist der bloße Konsum von Cannabis oder anderen Betäubungsmitteln de jure nicht strafbar, dagegen sind der Anbau, die Herstellung, das Verschaffen, der Erwerb, der Besitz, die Ein-, Aus- und Durchfuhr, das Veräußern, das Abgeben, das Verschreiben, das Verabreichen und das Überlassen zum unmittelbaren Verbrauch gemäß Betäubungsmittelgesetz strafbar bzw. genehmigungspflichtig.[91]

Auswirkungen der Illegalität

Gesellschaftliche Auswirkungen

In den meisten Ländern kann Cannabis ausschließlich illegal erworben oder angebaut werden. Durch den Kontakt zum illegalen Markt kommen Cannabiskonsumenten leichter mit härteren illegalen Drogen in Kontakt als Menschen, die ihre Drogen in Supermärkten, Apotheken oder anderen speziellen Geschäften (wie z. B. Coffeeshops in den Niederlanden) erwerben können. Das deutsche Bundesverfassungsgericht befand 1994, dass in der wissenschaftlichen Literatur die These von der Einstiegsdroge „überwiegend abgelehnt“ werde. Ebenso kam die Kleiber-Studie 1998 zu dem Schluss, dass „die Annahme, Cannabis sei die typische Einstiegsdroge für den Gebrauch harter Drogen wie Heroin, […] nach dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht haltbar“ sei. Der Psychologe und Buchautor Gerd Gigerenzer benennt die populäre Behauptung, Cannabis sei eine Einstiegsdroge, als Beispiel für einen logischen Fehler.[92]

Gesundheitliche Auswirkungen

Aufgrund fehlender staatlicher Kontrolle von Cannabis kann Haschisch von Dealern mit anderen Substanzen gestreckt werden. Meist haben die Streckmittel negative Auswirkungen auf die Gesundheit des Konsumenten. In gestrecktem Haschisch finden sich Henna, Sand oder Öle/Fette; in seltenen Fällen wurden auch giftige Substanzen wie Pentachlorphenol (PCP), Bleisulfid, Altöl oder Schuhcreme nachgewiesen. Die Verdünnung ist relativ schwer zu erkennen, da Konsistenz und Geruch durch schwarzmarktbedingt wechselnde Quellen und Herstellungsverfahren variieren.

Auch das Strecken mit feinem Sand oder Talk findet zunehmend Verwendung. Diese Streckmittel sind in der Regel sehr leicht als solche zu erkennen und auch nicht so gefährlich, wie es Beimischungen in Haschisch sein können. Oft wird das wirkstoffreiche Harz der Blüten abgeschüttelt, um daraus Haschisch zu gewinnen, wodurch die Wirkung des Marihuanas bei nahezu unverändertem Gewicht nachlässt. Manchmal werden die abgeschüttelten Blätter und Blüten mit Haarspray besprüht, um dem unerfahrenen Konsumenten Harzkristalle vorzugaukeln.

Im Raum Leipzig kam es im November 2007 zu schweren Bleivergiftungen von Konsumenten durch kontaminiertes Marihuana.[93] Wiederum zu neuen Fällen von Schwermetallvergiftungen aufgrund von Cannabiskonsums kam es Anfang 2009 in Bayern und Baden-Württemberg. In dem mutmaßlich konsumierten Cannabis bzw. im Blut der Konsumenten konnte Quecksilber, Cadmium und Blei nachgewiesen werden.[94]

Mangelnde Qualitätskontrolle

Da es keinen kontrollierten Markt für Cannabisprodukte gibt, stellen sich Probleme bezüglich der Qualität ein. Da die Dealer sich meist selbst aus wechselnden Quellen versorgen, ist nie klar, wie hoch der Wirkstoffgehalt tatsächlich ist. Außerdem werden Fälschungen oder Streckungen beobachtet; der Konsument geht in solchen Fällen aus Angst vor eigener Verfolgung meist nicht gegen den Dealer vor.

Bei der Streckung von Marihuana wird in den letzten Jahren (Stand: 2012) häufig auf synthetische Streckmittel wie Brix o. ä. zurückgegriffen.[95] Aber auch Haarspray, Düngermittelrückstände, Zucker und Sand werden zum Erhöhen des Gewichts benutzt. Gelegentlich werden nichtpotentes Faserhanflaub (Knaster)[96] oder andere pflanzliche Stoffe zugemischt. In weiten Teilen Deutschlands ist im offenen Straßenverkauf kein ungestrecktes Marihuana mehr im Umlauf.[97]

Am 22. Januar 2010 teilte die Drogenbeauftragte Dyckmans mit, dass über die wenigen konkreten Angaben des Deutschen Hanfverbandes und nur wenige Meldungen Einzelner hinausgehend, der Bundesregierung keine weiteren Meldungen vorlägen. Solange der Besitz, Handel und Anbau von Cannabis in Deutschland verboten seien, stelle sich für die Bundesregierung nicht die Frage nach einer Qualitätskontrolle für Cannabisprodukte.[98][99]

Autofahren unter Cannabiseinwirkung

Es besteht eine widersprüchliche Studien Lage zum Thema Cannabis und Fahrtüchtigkeit oder Fahreignung. In den meisten Studien besteht Einigkeit darüber das die Fahrtüchtigkeit im akuten Cannabisrausch bis zu einer Stunde nach dem Konsum beeinträchtigt ist.[100] Zwei bis drei Stunden nach Konsum besteht dagegen bei Einmalkonsumenten ein verringertes Unfallrisiko da die Konsumenten vorsichtiger und langsamer fahren.[101] Experten wie Franjo Grotenhermen kritisieren jedoch die Aussagekraft von experimentellen Studien in diesem Bereich da diese lediglich abschätzen können ob "Cannabis ein Potenzial zur Beeinträchtigung von Fahrtüchtigkeit und Fahreignung besitzt, nicht jedoch, ob und in welchem Umfang sich dieses Potenzial auch im Straßenverkehr manifestiert. Die Frage, ob Cannabis das Unfallrisiko erhöht, wird am besten durch epidemiologische Untersuchungen beantwortet." [102] Die grösste epidemiologische Studie zu diesem Thema mit über 9000 Teilnehmern wurde 2015 von der US-amerikanische Behörde für Verkehrssicherheit National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) publiziert.[103] Demnach besteht nach Korrektur von Alter, Geschlecht, Herkunft und Alkoholkonsum kein erhöhtes Risiko für einen Verkehrsunfall nach Cannabiskonsum im Vergleich zur Kontrollgruppe ohne Cannabiskonsum.[104][105]

Deutschland

Anders als bei Überschreitungen der definierten Alkoholgrenzwerte (etwa der 1,1-Promille-Grenze) wird die Fahrerlaubnis bei Fahrten unter Cannabiseinfluss nicht als unmittelbare strafrechtliche Folge entzogen; dies gilt jedoch nicht für die Kombination von Mischkonsum mit Alkohol.[33]

In Deutschland sorgten Urteile des Bundesverfassungsgerichts (Juni 2002, Dezember 2004) für eine gewisse Liberalisierung der bis dato relativ strengen Praxis der Behörden. So entschied das Bundesverfassungsgericht[106] im Dezember 2004, dass bis zu einem Grenzwert von 1,0 ng/ml aktivem THC im Serum (Blut) nicht zwangsläufig eine Gefahr für den Straßenverkehr ausgeht.

Nach Fahrten unter Drogeneinfluss (über dem Grenzwert 1,0 ng/ml aktivem THC oder über 150 ng/ml von dessen Abbauprodukt THC-COOH, bei direkter Blutentnahme nach dem Konsum – bei zurückliegendem Konsum über 75 ng/ml) wird von der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde der Führerschein üblicherweise sofort entzogen und eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) verlangt. Bei wiederholtem Auffallen, auch unter dem Grenzwert, kann die Behörde einen Drogentest oder ein Ärztliches Gutachten (ÄG) verlangen, da sie dann von gelegentlichem bis regelmäßigem Drogenmissbrauch ausgeht.[107] Für die Dauer einer erforderlichen, nachzuweisenden Abstinenzzeit (meist 12 Monate) wird die Fahrerlaubnis entzogen, falls dies nicht schon vorher geschehen ist. Die Kosten für die MPU hat der Führerscheininhaber zu tragen. Wird Cannabiskonsum ohne aktive Teilnahme am Straßenverkehr aktenkundig, wird dieses in der Regel der Verwaltungsbehörde gemeldet und führt zumindest zu einem Eintrag in die Führerscheindatei. Diese Maßnahme kann auch nach bloßem widerrechtlichen Besitz oder einem positiven Drogentest als Beifahrer getroffen werden. Abhängig vom Ergebnis des ärztlichen Gutachtens, darf der Betroffene die Fahrerlaubnis behalten oder es folgt die Anordnung einer MPU zur Klärung von Eignungszweifeln.

Österreich und Schweiz

In Österreich und in der Schweiz ist es verboten, unter Einfluss von Cannabis ein Fahrzeug zu führen. Als beeinträchtigt gelten Personen, bei denen Cannabis im Blut festgestellt wird.

Verbreitung in der Bevölkerung

In Deutschland hatten 2004 31 Prozent der 12- bis 25-Jährigen Erfahrungen mit Cannabis (35 % der männlichen und 27 % der weiblichen Befragten). Bezogen auf die letzten 12 Monate, zählen gegenwärtig 13 % (17 Prozent der Männer, 10 % der Frauen) der Befragten als Konsumenten (Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung). Eine erneute Studie im Jahr 2007 konnte einen Rückgang des Konsums feststellen. Von den 14- bis 17-Jährigen gaben 13 % an, Cannabis bereits probiert zu haben. 2004 waren es noch 22 % gewesen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sieht in diesen Zahlen aber noch keine Trendwende.[108]

Laut der Umfrage Health behaviour in school-aged children (HBSC), die zwischen Oktober 2005 und Mai 2006 durchgeführt wurde, gaben europaweit 18 % der 15-jährigen Schüler an, schon einmal Cannabis geraucht zu haben. Für Luxemburg sind dies 21 % der 15-jährigen Mädchen und 25 % der 15-jährigen Jungen.[109]

Im Hinblick auf alle Erwachsenen zwischen 18 und 59 Jahren hatten 2003 in Deutschland 25 % Erfahrungen mit Cannabis (30 % der Männer, 18 % der Frauen), in den letzten zwölf Monaten hatten 7 % die Droge konsumiert und in den letzten 30 Tagen 3,4 % (Quelle: IFT, München).

In der Schweiz haben laut dem Bundesamt für Statistik 36 % der männlichen und 24 Prozent der weiblichen 15- bis 24-Jährigen bereits Cannabis konsumiert (2002). 16 bzw. 7 % gaben an, regelmäßig zu konsumieren.[110]

Cannabis in Jugendkulturen

In der europäischen und amerikanischen Jugendkultur ist Cannabis seit den späten sechziger Jahren sehr weit verbreitet[111]; von Beginn der 1990er bis Anfang der 2000er Jahre war ein kontinuierlicher Anstieg im Konsum unter Jugendlichen festzustellen, der aktuell die ‚Höchstwerte‘ aus den frühen 1970er Jahren deutlich übersteigt. Parallel hierzu wurde Cannabis seit den 1990er Jahren in diversen Jugendkulturen thematisiert, vor allem im Hip-Hop und Reggae, zudem auch in Filmen und Literatur. Bei vielen Jugendlichen hat sich dabei eine Beiläufigkeit des Konsums eingestellt. Dagegen war in der Frühzeit des über jugendkulturelle Botschaften propagierten Cannabiskonsums Ende der 1960er / Anfang der 1970er Jahre noch ein stärker ritualisierter Konsum zu beobachten. Außerdem hat in den gegenwärtig über Jugendkulturen vermittelten Bildern von Cannabis die in der „Hippiezeit“ noch vordergründige Funktion der Droge als Symbol der Rebellion stark an Wirksamkeit eingebüßt.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vertritt in ihrer Schrift "Schule und Cannabis - Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer der Klassen 7 bis 13" die Auffassung, die meisten Jugendlichen seien sich der gravierenden Folgen des Konsums nicht bewusst. Die Einstellung zum Konsum würde positiver: 1986 lehnten 66 % der 12 bis 25-jährigen den Gebrauch der Droge grundsätzlich ab. 2004 waren es nur noch die Hälfte. Konsumenten würden sich durch eine Verschlechterung des Konzentrations- und Denkvermögens und ein Nachlassen der Lernleistung auszeichnen.[112]

Siehe auch

- Marihuana-Markt in Denver

- Cannabis Social Club (Modellprojekt zum legalen Anbau- und Vertrieb)

- Entheogene (traditionelle Drogen zu spirituellen, mystischen und religiösen Zwecken)

Literatur

- Franjo Grotenhermen, Michael Karus (Hrsg.): Cannabis, Straßenverkehr und Arbeitswelt. Springer, Berlin 2002, ISBN 3-540-42689-2.

- Franjo Grotenhermen (Hrsg.) Cannabis und Cannabinoide – Pharmakologie, Toxikologie und therapeutisches Potenzial. Huber, Bern 2004, ISBN 3-456-84105-1.

- Janet E. Joy u. a.: Marijuana and Medicine. Assessing the Science Base. National Academy Press, Washington 1999, ISBN 0-309-07155-0 (englisch).

- Lark-Lajon Lizermann: Der Cannabis-Anbau. Der einfache Weg zum eigenen homegrow. Alles über Botanik, Anbau, Vermehrung, Weiterverarbeitung und medizinische Anwendung sowie THC-Messverfahren. Nachtschatten, Solothurn 2004, ISBN 3-03788-134-8.

- Wolfgang Schmidbauer, Jürgen vom Scheidt: Handbuch der Rauschdrogen. Fischer, Frankfurt 2004, ISBN 3-596-16277-7.

- Kolja Schumann: Das Kiffer-Lexikon. Das alternative ABC der Hanfkultur. Nachtschatten, Solothurn 2004, ISBN 3-03788-122-4.

- Bernhard van Treeck: Das große Cannabis-Lexikon. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2000, ISBN 3-89602-268-7.

- Bernd Werse: Cannabis in Jugendkulturen. Archiv der Jugendkulturen, Berlin 2007, ISBN 978-3-940213-40-2.

- Lynn Zimmer u. a.: Cannabis-Mythen, Cannabis-Fakten. Eine Analyse der wissenschaftlichen Diskussion. Nachtschatten, Solothurn 2004, ISBN 3-03788-120-8.

- Steffen Geyer, Georg Wurth: Rauschzeichen - Cannabis: Alles, was man wissen muss. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008, ISBN 978-3-462-03999-3.

- Ingo Niermann, Adriano Sack: Breites Wissen: Die seltsame Welt der Drogen und ihrer Nutzer. Eichborn, Frankfurt 2007, ISBN 978-3-8218-5669-8.

Studien

- B. J. Weiland, R. E. Thayer, B. E. Depue, A. Sabbineni, A. D. Bryan, K. E. Hutchison: Daily marijuana use is not associated with brain morphometric measures in adolescents or adults. In: Journal of Neuroscience. Band 35, Nummer 4, Januar 2015, ISSN 1529-2401, S. 1505–1512, doi:10.1523/JNEUROSCI.2946-14.2015, PMID 25632127.

- Francesca M. Filbey, Sina Aslan u. a.: Long-term effects of marijuana use on the brain. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. 111, 2014, S. 16913–16918, doi:10.1073/pnas.1415297111.

- Udo Bonnet, Norbert Scherbaum: Evidenzbasierte Behandlung der Cannabisabhängigkeit. In: Deutsches Ärzteblatt. PP, Heft 12, Dezember 2005, S. 559–565 (PDF; 199 kB).

- Robert Melamede: Cannabis and Tobacco Smoke Are Not Equally Carcinogenic. In: Harm Reduction Journal. Band 2, 2005, Nr. 21, PMC 1277837 (freier Volltext) (englisch).

Weblinks

- Hasch-Boom in Amerika - wie sich Colorado reich kifft - Reportage vom 2. Februar 2015 in der ARD Mediathek

- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): Schule und Cannabis – Regeln, Maßnahmen, Frühintervention. Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer der Klassen 7 bis 13. Unterrichtsmaterialien, Köln, , abgerufen am 20. Oktober 2014.

- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): Der Cannabiskonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland 2012. Ergebnisse einer aktuellen Repräsentativbefragung und Trends. Köln, , abgerufen am 20. Oktober 2014.

Einzelnachweise

- ↑ Webpräsenz der Gesundheitsberichterstattung des Bundes

- ↑ a b Abir T. El-Alfy, Kelly Ivey, Keisha Robinson, Safwat Ahmed, Mohamed Radwan, Desmond Slade, Ikhlas Khan, Mahmoud Elsohly: Antidepressant-like effect of Δ9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L. In: Pharmacology, Biochemistry and Behavior. 95. Jahrgang, Nr. 4, 2010, S. 434–42, doi:10.1016/j.pbb.2010.03.004, PMID 20332000, PMC 2866040 (freier Volltext).

- ↑ S. A. Ross, M. A. ElSohly: The volatile oil composition of fresh and air-dried buds of Cannabis sativa. In: J Nat Prod. 1996 Jan; 59(1), S. 49–51, PMID 8984153.

- ↑ emcdda.europa.eu (PDF; 1,5 MB), S. 40.

- ↑ Betäubungsmittelgesetz (Deutschland)

- ↑ Oxford English Dictionary

- ↑ ganja. m-w.com, abgerufen am 16. November 2013 (englisch).

- ↑ Report der jamaikanischen Nationalkommission (engl.)

- ↑ Hong-En Jiang, Xiao Li, You-Xing Zhao, David K. Ferguson, Francis Hueber, Subir Bera, Yu-Fei Wang, Liang-Cheng Zhao, Chang-Jiang Liu, Cheng-Sen Li: A new insight into Cannabis sativa (Cannabaceae) utilization from 2500-year-old Yanghai Tombs, Xinjiang, China. In: Journal of Ethnopharmacology, 108. Jg., Ausgabe 3, 6. Dezember 2006, S. 414–422.

- ↑ Der weltweit älteste Marihuanafund ist eine Grabbeigabe. Meldung in Shortnews.de vom 30. November 2008.

- ↑ Jack Herer, Mathias Bröckers: Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, Cannabis Marihuana. 11. Auflage, Nachtschatten, 2008, ISBN 3-03788-181-X (dt. Übersetzung)

- ↑ Manfred Fankhauser: Haschisch als Medikament: zur Bedeutung von Cannabis sativa in der westlichen Medizin. 1996

- ↑ Cannabislegal.de Cannabis als Medizin

- ↑ a b c Jack Herer: Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf. Hrsg. von Mathias Bröckers (17. Auflage), Zweitausendeins, Frankfurt am Main 1994, S. 146 ff.

- ↑ League of Nations 1925; Records of the Second Opium conference. Volume I, Plenary Meetings, S. 132–135

- ↑ „New Billion-Dollar Crop, Artikel auf druglibrary.org

- ↑ Jonathon Burch: Afghanistan now world’s top cannabis source: U.N. Meldung vom 31. März 2010 bei Reuters.com.

- ↑ Eintrag zu Cannabis. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag

- ↑ Suchtgefahren 36, 1–17 (1990).

- ↑ neuroforum, PDF-Datei: Neuroforum, Endocannabinoides System des Gehirns – von der Neurobiologie zur klinischen Relevanz, Nico Wegener, Miriam Schneider und Michael Koch: Zusammenfassende Darstellung der biochemischen Wirkung und pharmakologischen Relevanz der Cannabinoide

- ↑ PDSP Database – UNC. NIMH Psychoactive Drug Screening Program, abgerufen am 11. Juni 2013.

- ↑ C. A. Paronis, S. P. Nikas, V. G. Shukla, A. Makriyannis: Δ(9)-Tetrahydrocannabinol acts as a partial agonist/antagonist in mice. In: Behavioural pharmacology. Band 23, Nummer 8, Dezember 2012, S. 802–805, ISSN 1473-5849. doi:10.1097/FBP.0b013e32835a7c4d. PMID 23075707. PMC 3697741 (freier Volltext).

- ↑ Pertwee RG: The pharmacology of cannabinoid receptors and their ligands: An overview. In: International Journal of Obesity. 30. Jahrgang, 2006, S. S13–S18, doi:10.1038/sj.ijo.0803272, PMID 16570099.

- ↑ Laboratory of Physiologic Studies, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, PA' L PACHER, SA' NDOR BA' TKAI, AND GEORGE KUNOS: The Endocannabinoid System as an Emerging Target of Pharmacotherapy (PDF; 2,7 MB), Zusammenfassende Studie: Wirkung und pharmakologische Anwendung verschiedener Cannabinoide, Pharmacological Reviews

- ↑ Grotenhermen 2003/IACM, Köln

- ↑ cannabis-med.org (PDF; 186 kB) Franjo Grotenhermen: Cannabinoide und das Endocannabinoidsystem, Kurzübersicht

- ↑ cannabis-med.org Internationale Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoidmedikamente, Einsatzgebiete von Cannabis in der Medizin

- ↑ a b Illegale Drogen: Cannabis. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V., abgerufen am 1. März 2013.

- ↑ a b c Drogenlexikon: Cannabis. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, abgerufen am 1. März 2013.

- ↑ Cannabis / THC. Drug-Infopool.de, abgerufen am 1. März 2013.

- ↑ a b Eintrag zu Tetrahydrocannabinole. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag

- ↑ Lester Grinspoon, James B. Bakalar: Marihuana, die verbotene Medizin. 1994, ISBN 3-86150-060-4.

- ↑ a b Wolfgang Ferner, Peter Xanke: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr – Messverfahren, Bußgeldverfahren, Strafverfahren. Deubner Verlag, 2006, ISBN 3-88606-633-9, S. 64 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ suchtzentrum.de

- ↑ David J Nutt, Leslie A King, Lawrence D Phillips: Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. In: The Lancet. 376, 2010, S. 1558–1565, doi:10.1016/S0140-6736(10)61462-6.

- ↑ S. Aldington et al.: Effects of cannabis on pulmonary structure, function and symptoms. Thorax. 2007 Dec;62(12):1058–63. Epub 2007 Jul 31. PMID 17666437

- ↑ „Marijuana v.s. Tobacco smoke compositions“ – Untersuchungen von Cannabisrauch

- ↑ Marihuana verursacht keinen Lungenkrebs. Großstudie stellt Zigaretten schlechteres Zeugnis aus. In: Pressetext.de, 26. Mai 2006.

- ↑ Donald Tashkin: Heavy marijuana use not linked to lung cancer. In: news-medical.net, 24. Mai 2006.

- ↑ S. Aldington, M. Harwood, B. Cox, M. Weatherall, L. Beckert, A. Hansell, A. Pritchard, G. Robinson, R. Beasley: Cannabis use and risk of lung cancer: a case-control study. In: The European respiratory journal. Band 31, Nummer 2, Februar 2008, S. 280–286, ISSN 1399-3003. doi:10.1183/09031936.00065707. PMID 18238947. PMC 2516340 (freier Volltext).

- ↑ Krebsrisiko: Ein Joint ist so schädlich wie 20 Kippen. In: Der Spiegel. 29. Januar 2008, abgerufen am 18. Februar 2013.

- ↑ A. Hazekamp, R. Ruhaak, L. Zuurman, J. van Gerven, R. Verpoorte: Evaluation of a vaporizing device (Volcano) for the pulmonary administration of tetrahydrocannabinol. In: Journal of Pharmaceutical Sciences. Band 95, Nummer 6, Juni 2006, S. 1308–1317, ISSN 0022-3549. doi:10.1002/jps.20574. PMID 16637053.

- ↑ National Cancer Institute at the National Institutes of Health: Cannabis and Cannabinoids (PDQ®) (englisch)

- ↑ „Marijuana v.s. Tobacco smoke compositions“ – Untersuchungen von Cannabisrauch

- ↑ Robert Melamede: Cannabis and Tobacco Smoke Are Not Equally Carcinogenic. In: Harm Reduction Journal. Band 2, 2005, Nr. 21, PMC 1277837 (freier Volltext) (englisch).

- ↑ AWMF Schizophrenie, uni-duesseldorf.de.

- ↑ J. McGrath, J. Welham, J. Scott, D. Varghese, L. Degenhardt, M. R. Hayatbakhsh, R. Alati, G. M. Williams, W. Bor, J. M. Najman: Association between cannabis use and psychosis-related outcomes using sibling pair analysis in a cohort of young adults. In: Archives of general psychiatry. Band 67, Nummer 5, Mai 2010, S. 440–447, ISSN 1538-3636. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2010.6. PMID 20194820.

- ↑ John Macleod, George Davey Smith, Matthew Hickman, Matthias Egger: Cannabis and psychosis. In: The Lancet. 370, 2007, S. 1539, doi:10.1016/S0140-6736(07)61651-1.

- ↑ Psychose-Risiko Cannabis. In: aerzteblatt.de. 27. Juli 2007, abgerufen am 27. Dezember 2014.

- ↑ drogenpolitik.org: Überblick über die Studien, die den möglichen Zusammenhang zwischen Psychosen und Cannabiskonsum untersuchen, PDF-Datei, abgerufen 24. Januar 2011

- ↑ Kurzzeitgedächtnis als Verbindung zwischen Marihuana-Konsum und Schizophrenie. Aerzteblatt.de, 8. Juli 2008, abgerufen am 28. Juli 2012.

- ↑ Stephen M. Eggan, Takanori Hashimoto, David A. Lewis: Reduced Cortical Cannabinoid 1 Receptor Messenger RNA and Protein Expression in Schizophrenia. In: Archives of General Psychiatry. 65, 2008, S. 772, doi:10.1001/archpsyc.65.7.772.

- ↑ a b c d Leslie Iversen: Cannabis and the brain. Review Article. In: Brain. Band 126, Nr. 6, 2003, S. 1252–1270.

- ↑ Frisher M, Crome I, Martino O, Croft: Assessing the impact of cannabis use on trends in diagnosed schizophrenia in the United Kingdom from 1996 to 2005. Schizophr Res. 2009 Sep;113(2-3):123-8. Epub 2009 Jun 27. PMID 19560900

- ↑ M. Large, S. Sharma, M.T. Compton, T. Slade, O. Nielssen: Cannabis Use and Earlier Onset of Psychosis: A Systematic Meta-analysis. Arch Gen Psychiatry. 2011 Feb 7. [Epub ahead of print], online verfügbar als PDF; zuletzt abgerufen am 10. Februar 2010

- ↑ M. van der Stelt, W. B. Veldhuis, P. R. Bär, G. A. Veldink, J. F. G. Vliegenthart, and K. Nicolay: Neuroprotection by Delta 9-Tetrahydrocannabinol, the Main Active Compound in Marijuana, against Ouabain-Induced In Vivo Excitotoxicity. In: Journal of Neuroscience. Band 21, Nr. 17, 2001, S. 6475–6479 (Fulltext im Web).

- ↑ a b K. L. Medina, A. D. Schweinsburg, M. Cohen-Zion, B. J. Nagel, S. F. Tapert: Effects of alcohol and combined marijuana and alcohol use during adolescence on hippocampal volume and asymmetry. In: Neurotoxicology and Teratology. Band 29, Nummer 1, 2007 Jan-Feb, ISSN 0892-0362, S. 141–152, doi:10.1016/j.ntt.2006.10.010, PMID 17169528, PMC 1821342 (freier Volltext).

- ↑ M. Schneider: Puberty as a highly vulnerable developmental period for the consequences of cannabis exposure. In: Addiction biology. Band 13, Nummer 2, Juni 2008, S. 253–263, ISSN 1369-1600. doi:10.1111/j.1369-1600.2008.00110.x. PMID 18482434. (Review).

- ↑ W. Wilson, R. Mathew, T. Turkington, T. Hawk, R. E. Coleman, J. Provenzale: Brain morphological changes and early marijuana use: a magnetic resonance and positron emission tomography study. In: Journal of addictive diseases. Band 19, Nummer 1, 2000, S. 1–22, ISSN 1055-0887. doi:10.1300/J069v19n01_01. PMID 10772599.

- ↑ a b C. B. Padula, A. D. Schweinsburg, S. F. Tapert: Spatial working memory performance and fMRI activation interaction in abstinent adolescent marijuana users. In: Psychology of addictive behaviors : journal of the Society of Psychologists in Addictive Behaviors. Band 21, Nummer 4, Dezember 2007, S. 478–487, ISSN 0893-164X. doi:10.1037/0893-164X.21.4.478. PMID 18072830. PMC 2373252 (freier Volltext).

- ↑ J. C. Suris, Christina Akre u. a.: Some Go Without a Cigarette. In: Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. 161, 2007, S. 1042, doi:10.1001/archpedi.161.11.1042.

- ↑ M. H. Meier, A. Caspi u. a.: Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. 109, 2012, S. E2657–E2664, doi:10.1073/pnas.1206820109.

- ↑ Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife, Supporting Information, Download Table_S02 (DOCX)

- ↑ Langzeitstudie: Jahrelanges Kiffen lässt IQ sinken. In: Spiegel Online. 27. August 2012, abgerufen am 27. Dezember 2014.

- ↑ Sarah Boseley: Cannabis more damaging to under-18s, study suggests. In: guardian.co.uk. 27. August 2012, abgerufen am 27. Dezember 2014.

- ↑ orf.at: Forscherstreit: Kiffen macht dumm – oder doch nicht? Ole Rogeberg vom Ragnar Frisch Zentrum für Ökonomische Forschung in Oslo zur Studie von Madeline H. Meier: Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife

- ↑ Ole Rogeberg vom Ragnar Frisch Zentrum für Ökonomische Forschung in Oslo: Correlations between cannabis use and IQ change in the Dunedin cohort are consistent with confounding from socioeconomic status doi:10.1073/pnas.1215678110.

- ↑ M. J. Smith, D. J. Cobia u. a.: Cannabis-Related Working Memory Deficits and Associated Subcortical Morphological Differences in Healthy Individuals and Schizophrenia Subjects. In: Schizophrenia Bulletin. 40, 2014, S. 287–299, doi:10.1093/schbul/sbt176.

- ↑ N. D. Volkow, H. Gillespie u. a.: Brain glucose metabolism in chronic marijuana users at baseline and during marijuana intoxication. In: Psychiatry research. Band 67, Nummer 1, Mai 1996, S. 29–38, ISSN 0165-1781. PMID 8797240.

- ↑ R. I. Block, D. S. O'Leary u. a.: Cerebellar hypoactivity in frequent marijuana users. In: Neuroreport. Band 11, Nummer 4, März 2000, S. 749–753, ISSN 0959-4965. PMID 10757513.

- ↑ Metaanalyse der University of California, San Diego (UCSD) School of Medicine von 2003

- ↑ Drug Toxicity. Web.cgu.edu, abgerufen am 17. Februar 2011.

- ↑ Gable, R. S. (2006): Acute toxicity of drugs versus regulatory status. In J. M. Fish (Ed.), Drugs and Society: U.S. Public Policy, pp.149-162, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.