„Depression“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

→Konkrete genetische Befunde bei der unipolaren Depression: Aktualisierung |

→Konkrete genetische Befunde bei der unipolaren Depression: Aktualisierende Ergänzung |

||

| Zeile 181: | Zeile 181: | ||

5-HTTLPR steht dabei für ''Serotonin (5-HT) Transporter (T) Length (L) Polymorphic (P) Region (R)''. Das Gen befindet sich auf dem [[Chromosom 17 (Mensch)|Chromosom 17q11.1–q12]]. Es kommt in der Bevölkerung in unterschiedlichen Formen vor (sogenannter „unterschiedlicher Längenpolymorphismus“ mit einem sogenannten „kurzen“ und einem „langen [[Allel]]“). Träger des kurzen Allels reagieren empfindsamer auf psychosoziale Stressbelastungen und haben damit ein unter Umständen<!-- ? --> doppelt so großes Risiko (Disposition), an einer Depression zu erkranken, wie die Träger des langen Allels. In einer [[Meta-Analyse]] von 2011 wurden 54 Einzelstudien zu dieser speziellen Frage untersucht und die Hypothese eines Zusammenhangs zwischen kurzem Allel und Entwicklung von Depression nach Stress bestätigt.<ref name="PMID21199959">K. Karg, M. Burmeister, K. Shedden, S. Sen: ''The serotonin transporter promoter variant (5-HTTLPR), stress, and depression meta-analysis revisited: evidence of genetic moderation.'' In: ''Archives of general psychiatry.'' Band 68, Nummer 5, Mai 2011, S. 444–454, {{DOI|10.1001/archgenpsychiatry.2010.189}}, PMID 21199959, {{PMC|3740203}} (Review).</ref> |

5-HTTLPR steht dabei für ''Serotonin (5-HT) Transporter (T) Length (L) Polymorphic (P) Region (R)''. Das Gen befindet sich auf dem [[Chromosom 17 (Mensch)|Chromosom 17q11.1–q12]]. Es kommt in der Bevölkerung in unterschiedlichen Formen vor (sogenannter „unterschiedlicher Längenpolymorphismus“ mit einem sogenannten „kurzen“ und einem „langen [[Allel]]“). Träger des kurzen Allels reagieren empfindsamer auf psychosoziale Stressbelastungen und haben damit ein unter Umständen<!-- ? --> doppelt so großes Risiko (Disposition), an einer Depression zu erkranken, wie die Träger des langen Allels. In einer [[Meta-Analyse]] von 2011 wurden 54 Einzelstudien zu dieser speziellen Frage untersucht und die Hypothese eines Zusammenhangs zwischen kurzem Allel und Entwicklung von Depression nach Stress bestätigt.<ref name="PMID21199959">K. Karg, M. Burmeister, K. Shedden, S. Sen: ''The serotonin transporter promoter variant (5-HTTLPR), stress, and depression meta-analysis revisited: evidence of genetic moderation.'' In: ''Archives of general psychiatry.'' Band 68, Nummer 5, Mai 2011, S. 444–454, {{DOI|10.1001/archgenpsychiatry.2010.189}}, PMID 21199959, {{PMC|3740203}} (Review).</ref> |

||

In einer [[Meta-Analyse]] von 2014 wurden im Zusammenhang mit Depression für insgesamt sieben [[Kandidatengen]]e [[Statistische Signifikanz|signifikante]] Daten festgestellt: 5HTTP/SLC6A4, APOE, DRD4, GNB3, HTR1A, MTHFR, und SLC6A3.<ref name="PMID24507187">J. Flint, K. S. Kendler: ''The genetics of major depression.'' In: ''Neuron.'' Band 81, Nummer 3, Februar 2014, S. 484–503, {{DOI|10.1016/j.neuron.2014.01.027}}, PMID 24507187, {{PMC|3919201}} (Review).</ref> |

In einer [[Meta-Analyse]] von 2014 wurden im Zusammenhang mit Depression für insgesamt sieben [[Kandidatengen]]e [[Statistische Signifikanz|signifikante]] Daten festgestellt: 5HTTP/SLC6A4, APOE, DRD4, GNB3, HTR1A, MTHFR, und SLC6A3.<ref name="PMID24507187">J. Flint, K. S. Kendler: ''The genetics of major depression.'' In: ''Neuron.'' Band 81, Nummer 3, Februar 2014, S. 484–503, {{DOI|10.1016/j.neuron.2014.01.027}}, PMID 24507187, {{PMC|3919201}} (Review).</ref> Bestimmte Abweichungen, die für die Entstehung von Depression ausschlaggebend sind, konnten jedoch bislang (Stand Dezember 2015) trotz extrem umfangreicher Suche noch nicht gefunden werden.<ref name="PMID22472876">. , S. Ripke u. a.: ''A mega-analysis of genome-wide association studies for major depressive disorder.'' In: ''Molecular psychiatry.'' Band 18, Nummer 4, April 2013, S. 497–511, {{DOI|10.1038/mp.2012.21}}, PMID 22472876, {{PMC|3837431}} (Review).</ref> |

||

[[File:SynapseSchematic en.svg|thumb|right|330px|Die Signalübertragung vom [[Axon]] eines [[Neuron]]s (oben) zum [[Dendrit (Biologie)|Dendriten]] eines anderen Neurons (unten) wird erhöht z. B. durch die Blockade von [[Transportprotein|Transportern]], die ausgeschüttete [[Neurotransmitter]] in das Axon zurückführen. Dadurch erhöht sich die Menge der Transmitter im Spalt zwischen den Zellen und damit die Signalübertragung von Zelle zu Zelle. Medikamente, die solche Transporter blockieren, sind typisch für [[Antidepressivum|Antidepressiva]].]] |

[[File:SynapseSchematic en.svg|thumb|right|330px|Die Signalübertragung vom [[Axon]] eines [[Neuron]]s (oben) zum [[Dendrit (Biologie)|Dendriten]] eines anderen Neurons (unten) wird erhöht z. B. durch die Blockade von [[Transportprotein|Transportern]], die ausgeschüttete [[Neurotransmitter]] in das Axon zurückführen. Dadurch erhöht sich die Menge der Transmitter im Spalt zwischen den Zellen und damit die Signalübertragung von Zelle zu Zelle. Medikamente, die solche Transporter blockieren, sind typisch für [[Antidepressivum|Antidepressiva]].]] |

||

Version vom 9. Dezember 2015, 19:09 Uhr

| Klassifikation nach ICD-10 | |

|---|---|

| F31.– | Gruppe: Bipolare affektive Störung |

| F32.– | Gruppe: Depressive Episode |

| F33.– | Gruppe: Rezidivierende depressive Störung |

| F34.– | Gruppe: Anhaltende affektive Störungen |

| ICD-10 online (WHO-Version 2019) | |

Die Depression (von lateinisch deprimere „niederdrücken“) ist eine psychische Störung. Ihre typischen Zeichen sind beständig und eingeengt negative Stimmung und Gedanken, Verlust an Freude, Lustempfinden, Interesse und Antrieb, Verlust an Selbstwertempfinden, an geistiger Leistungsfähigkeit und an Einfühlungsvermögen. Diese Symptome, die auch bei gesunden Menschen zeitweise natürlich auftreten, sind in der Depression unverhältnismäßig verfestigt, dauerhaft und von den Betroffenen vermindert beeinflussbar.

In der Psychiatrie wird die Depression den affektiven Störungen zugeordnet. Die Diagnose wird nach Symptomen und Verlauf gestellt. Entsprechend dem Verlauf unterscheidet man im gegenwärtig verwendeten Klassifikationssystem ICD 10 die depressive Episode und die rezidivierende (wiederkehrende) depressive Störung.

Zur Behandlung depressiver Störungen werden nach Aufklärung über die Ursachen und den Verlauf der Erkrankung entweder Antidepressiva eingesetzt oder (je nach Schweregrad) auch eine Psychotherapie ohne Medikation (beispielsweise kognitive verhaltenstherapeutische oder tiefenpsychologische Verfahren). Im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Begriff depressiv häufig – beispielsweise für eine Verstimmung – verwendet; gleichwohl ist die Depression im psychiatrischen Sinne eine ernste behandlungsbedürftige Störung, deren Symptome sich der Beeinflussung durch reine Willenskraft entziehen.[1]

Anzeichen

Nach der fachärztlichen Leitlinie „Nationale VersorgungsLeitlinie - Unipolare Depression“ der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) von 2011 wird empfohlen, zum Zwecke der Diagnose nach ICD-10 zwischen drei Haupt- und sieben Zusatzsymptomen zu unterscheiden.[2]

Die Hauptsymptome sind:[2]

- depressive Stimmung: Die Depression ist charakterisiert durch Stimmungseinengung oder bei einer schweren Depression dem „Gefühl der Gefühllosigkeit“ bzw. dem Gefühl anhaltender innerer Leere.

- Interessensverlust, Freudlosigkeit: Verlust der Fähigkeit zu Freude oder Trauer; Verlust der affektiven Resonanz, das heißt, die Stimmung des Patienten ist durch Zuspruch nicht aufzuhellen.

- Antriebsmangel, erhöhte Ermüdbarkeit: Ein weiteres typisches Symptom ist die Antriebshemmung.[3] Bei einer schweren depressiven Episode können Betroffene in ihrem Antrieb so gehemmt sein, dass sie auch einfachste Tätigkeiten wie Körperpflege, Einkaufen oder Abwaschen nicht mehr verrichten können.

Die Zusatzsymptome sind:[2]

- Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit

- Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen

- Schuldgefühle und Gefühle von Minderwertigkeit

- Negative und pessimistische Zukunftsperspektiven: Charakteristisch sind übertriebene Sorge um die Zukunft, unter Umständen übertriebene Beunruhigung durch Bagatellstörungen im Bereich des eigenen Körpers (siehe Hypochondrie), das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Hilflosigkeit oder tatsächliche Hilflosigkeit

- Suizidgedanken oder -handlungen: Schwer Betroffene empfinden oft eine völlige Sinnlosigkeit ihres Lebens. Häufig führt dieser qualvolle Zustand zu latenter oder akuter Suizidalität.[4] Man geht davon aus, dass rund die Hälfte der Menschen, die einen Suizid begehen, an einer Depression gelitten haben. 2010 verübten in Deutschland rund 7000 Menschen mit Depression Suizid.[5] Bei der Depression handelt es sich daher um eine sehr ernste Störung, die umfassender Therapie bedarf.[6][7]

- Schlafstörungen

- Verminderter Appetit

Ferner kann zusätzlich noch ein somatisches Syndrom vorliegen:

- Interessenverlust oder Verlust der Freude

- Mangelnde Fähigkeit, emotional auf die Umwelt zu reagieren

- Frühmorgendliches Erwachen: Der Schlaf ist gestört in Form von vorzeitigem Erwachen, mindestens 2 Stunden vor der gewohnten Zeit. Diese Schlafstörungen sind Ausdruck eines gestörten 24-Stunden-Rhythmus. Die Störung des chronobiologischen Rhythmus ist ebenfalls ein charakteristisches Symptom.

- Morgentief: Häufig geht es dem Kranken vormittags besonders schlecht. Bei einer seltenen Krankheitsvariante verhält es sich umgekehrt: Es tritt ein sogenanntes „Abendtief“ auf, das heißt, die Symptome verstärken sich gegen Abend und das Einschlafen ist erschwert oder erst gegen Morgen möglich.

- Psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit: Die Hemmung von Bewegung und Initiative geht häufig mit innerer Unruhe einher, die körperlich als ein Leibgefühl wahrgenommen wird und sehr quälend sein kann (stumme Exzitation, lautlose Panik).[8]

- Deutliche Appetitlosigkeit,

- Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme („Kummerspeck“),

- Auch kann sich das sexuelle Interesse vermindern oder erlöschen (Libidoverlust).

Depressive Erkrankungen gehen gelegentlich mit körperlichen Symptomen einher, sogenannten Vitalstörungen, Schmerzen in ganz unterschiedlichen Körperregionen, am typischsten mit einem quälenden Druckgefühl auf der Brust. Während einer depressiven Episode ist die Infektionsanfälligkeit erhöht. Beobachtet wird auch sozialer Rückzug, das Denken ist verlangsamt (Denkhemmung), sinnloses Gedankenkreisen (Grübelzwang), Störungen des Zeitempfindens. Häufig bestehen Reizbarkeit und Ängstlichkeit. Hinzukommen kann eine Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen.[9]

Diagnose nach Schweregrad

Der Schweregrad wird nach ICD-10 gemäß der Anzahl Symptome eingeteilt:[2]

Leichte Depression: 2 Hauptsymptome und 2 Zusatzsymptome

Mittelschwere Depression: 2 Hauptsymptome und 3–4 Zusatzsymptome

Schwere Depression: 3 Hauptsymptome und 5 oder mehr Zusatzsymptome

Geschlechtsspezifische Unterschiede

Die Symptomatik einer Depression kann sich bei Frauen und Männern auf unterschiedliche Weise ausprägen. Bei den Kernsymptomen sind die Unterschiede gering. Während bei Frauen eher Phänomene wie Mutlosigkeit und Grübeln verstärkt zu beobachten sind, gibt es bei Männern deutliche Hinweise darauf, dass eine Depression sich auch in einer Tendenz zu aggressivem Verhalten niederschlagen kann.[10] In einer Untersuchung bei stationär behandelten Patienten fanden sich bei Männern neben einer vermehrten Klage über Schlaflosigkeit auch deutlich mehr Anzeichen von Reizbarkeit, Verstimmung, schnellem Aufbrausen, Wutanfällen, Unzufriedenheit mit sich und anderen, Neigung zu Vorwürfen und nachtragendem Verhalten, erhöhter Risikobereitschaft,[11] exzessivem Sporttreiben, sozial unangepasstem Verhalten, ausgedehntem Alkohol- und Nikotinkonsum sowie einem erhöhten Selbsttötungsrisiko. Dieses Syndrom wird auch als Male Depression bezeichnet.[12]

Kinder und Jugendliche

Im Entwicklungsverlauf zeigt sich eine Depression in unterschiedlichen Symptomen und Ausprägungen, die grob in verschiedene Phasen zu unterscheiden sind. Ein Kleinkind im Alter von ein bis drei Jahren hat noch nicht die Fähigkeit, sich differenziert zu seinem Befinden zu äußern. Eine Depression erkennt man bei ihm an einem ausdruckslosen Gesicht, erhöhter Irritabilität und einem gestörten Essverhalten. Das Kind wirkt insgesamt traurig und entwickelt ein selbststimulierendes Verhalten. Dabei besonders auffällig sind beispielsweise Jactatio capitis oder exzessives Daumenlutschen; auch kann genitale Selbstmanipulation früh einsetzen. Das Spielverhalten zeichnet sich durch mangelnde Kreativität oder verminderte Ausdauer aus. Auch kann das Kleinkind eine generelle Spielunlust oder eine generell mangelnde Phantasie entwickeln.

Vorschulkinder zeigen ein trauriges Gesicht und eine verminderte Mimik und Gestik. Sie sind leicht irritierbar und stimmungslabil. Sie können sich nicht freuen und zeigen introvertiertes oder aggressives Verhalten. Sie sind weniger an motorischer Aktivität interessiert und können stark an Gewicht ab- oder zunehmen. Auch können sie eine Schlafstörung entwickeln. Sie können dann nicht ein- oder durchschlafen oder haben Albträume.

Schulkinder können meist schon verbal über ihre Traurigkeit berichten. Zusätzlich können sie Suizidgedanken und Schulleistungsstörungen entwickeln. Auch können sie Befürchtungen entwickeln, von ihren Eltern nicht genügend beachtet zu werden.

Jugendliche in der Pubertät zeigen häufig ein vermindertes Selbstvertrauen, sind apathisch, haben Ängste und Konzentrationsmängel. Auch Jugendliche können Leistungsstörungen entwickeln und zirkadiane Schwankungen des Befindens zeigen. Auch psychosomatische Störungen können hier Anzeichen für eine Depression sein, wie zum Beispiel Kopf- oder Rückenschmerzen oder Störungen des Verdauungstraktes. Jugendliche zeigen hierbei schon die Kriterien der depressiven Episode, wie sie bei Erwachsenen zu erkennen sind.[13]

Diagnose

| Klassifikation nach ICD-10 | |

|---|---|

| F32.0 | Leichte depressive Episode (Der Patient fühlt sich krank und sucht ärztliche Hilfe, kann aber trotz Leistungseinbußen seinen beruflichen und privaten Pflichten noch gerecht werden, sofern es sich um Routine handelt.) |

| F32.1 | Mittelgradige depressive Episode (Berufliche oder häusliche Anforderungen können nicht mehr oder – bei Tagesschwankungen – nur noch zeitweilig bewältigt werden). |

| F32.2 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome (Der Patient bedarf ständiger Betreuung. Eine Klinik-Behandlung wird notwendig, wenn das nicht gewährleistet ist). |

| F32.3 | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen (Wie F.32.2, verbunden mit Wahngedanken, z. B. absurden Schuldgefühlen, Krankheitsbefürchtungen, Verarmungswahn u. a.). |

| F32.8 | Sonstige depressive Episoden |

| F32.9 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet |

| ICD-10 online (WHO-Version 2019) | |

Da die Depression eine sehr häufige Störung ist, sollte sie bereits vom Hausarzt erkannt werden, was aber nur in etwa der Hälfte aller Fälle gelingt. Manchmal wird die Diagnose erst von einem Psychiater, von einem Arzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder von einem psychologischen Psychotherapeuten gestellt. Wegen der besonderen Schwierigkeiten der Diagnostik und Behandlung von Depressionen im Kindesalter sollten Kinder und Jugendliche mit einem Verdacht auf eine Depression grundsätzlich einem Kinder- und Jugendlichenpsychiater oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vorgestellt werden.

Verbreitete Verfahren zur Einschätzung des Schweregrades einer depressiven Episode sind die Hamilton-Depressionsskala (HAMD), ein Fremdbeurteilungsverfahren, das Beck-Depressions-Inventar (BDI), ein Selbstbeurteilungsverfahren, und das Inventar depressiver Symptome (IDS), welches in einer Fremd- und einer Selbstbeurteilungsversion vorliegt.

Mitunter wird eine Depression von einer anderen Erkrankung überdeckt und nicht erkannt. Eine Depression kann sich auch vorwiegend durch körperliche Symptome – oft Schmerzen – äußern und wird dann als „larvierte Depression“ bezeichnet (die Depression versteckt sich hinter den körperlichen Symptomen wie hinter einer Larve).

In der ICD-10 fallen Depressionen unter den Schlüssel F32.- und werden als „depressive Episode“ bezeichnet. Im Falle sich wiederholender Depressionen werden diese unter F33.- klassifiziert, bei Wechsel zwischen manischen und depressiven Phasen unter F31.-. Die ICD-10 benennt drei typische Symptome der Depression: depressive Stimmung, Verlust von Interesse und Freude sowie eine erhöhte Ermüdbarkeit. Für die Diagnose leichter und mittlerer Episoden schreibt die ICD-10 wenigstens zwei dieser typischen Symptome (in Verbindung mit zwei bzw. mindestens drei weniger typischen Symptomen) vor, für schwere Episoden müssen alle drei typischen Symptome vorhanden sein (zusätzlich wenigstens vier weniger typische Symptome).[14] Eine ähnliche Einteilung nach dem Schweregrad der Störung (in major depressive disorder und minor depressive disorder) ist in der amerikanischen Literatur und Klassifikation DSM-IV-TR üblich.

Für Kinder und Jugendliche gelten die gleichen Diagnoseschlüssel wie für Erwachsene. Allerdings kann bei Kindern eine ausgesprochene Verleugnungstendenz vorliegen, und sie können große Schamgefühle haben. In einem solchen Fall kann Verhaltensbeobachtung und die Befragung der Eltern hilfreich sein. Hierbei wird häufig auch die familiäre Belastung in Hinblick auf depressive Störungen sowie anderen Störungen exploriert. Im Zusammenhang mit Depression wird oft eine Anamnese des Familiensystems nach Beziehungs- und Bindungsstörungen sowie frühkindlichen Deprivationen oder auch seelischen, körperlichen und sexuellen Misshandlungen erstellt.

Zu den weiteren diagnostischen Schritten kann auch eine Befragung der Schule oder des Kindergartens hinsichtlich der Befindlichkeit des Kindes oder Jugendlichen zählen. Häufig wird auch eine orientierende Intelligenzdiagnostik durchgeführt, welche eine eventuelle Über- oder Unterforderung aufdecken soll. Spezifische Testverfahren für Depression im Kindes- und Jugendalter sind das Depressions-Inventar für Kinder und Jugendliche (DIKJ) von J. Stiensmeier-Pelster, M. Schürmann und K. Duda und der Depressions-Test für Kinder (DTK) von P. Rossmann.

Fragebogen

Laut S3-Leitlinie für unipolare Depression werden als Screening folgende Fragebögen empfohlen:[15]

- „WHO-5-Fragebogen zum Wohlbefinden“

- „Gesundheitsfragebogen für Patienten (Kurzform PHQ-D)“

- Allgemeine Depressionsskala (ADS).

- Eine weitere Möglichkeit der schnellen Erfassung einer möglichen depressiven Störung ist der so genannte „Zwei-Fragen-Test“.

Folgende Fragebögen werden in der Leitlinie zur Verlaufsdiagnostik empfohlen, also um zu ermitteln, inwiefern die Therapie anspricht und die Symptomatik sich verbessert:[15]

Fragebögen zur Selbstbeurteilung:

- der Gesundheitsfragebogen für Patienten, Patient Health Questionnaire-Depression (PHQ-D);

- das Beck-Depressions-Inventar (BDI oder BDI-II);

- die Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS);

- Geriatrische Depressionsskala (GDS);

- Fragebogen zur Depressionsdiagnostik nach DSM-IV (FDD-DSM-IV).

Fragebögen zur Fremdbeurteilung:

- Hamilton-Depression-Rating-Skala (HDRS);

- Bech-Rafaelsen-Melancholie-Skala (BRMS);

- Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS).

Ausschlussdiagnosen

- Perniziöse Anämie, Vitamin-B12-Mangel

- Erkrankung der Schilddrüse

- sonstige Anämie[16][17]

- Fruktosemalabsorption[18]

Verbreitung und Epidemiologie

Die Depression ist die am häufigsten auftretende psychische Störung. Das deutsche Bundesgesundheitsministerium schätzt, dass in Deutschland vier Millionen Menschen von einer Depression betroffen sind und dass gut zehn Millionen Menschen bis zum 65. Lebensjahr eine Depression erlitten haben. Aber die Zahlen schwanken. Das hängt zum einen mit der hohen Dunkelziffer zusammen (viele Depressionen werden nicht als solche erkannt) und zum anderen mit der Definition der Störung. Der britische NHS erklärt in einer groß angelegten Informationskampagne hingegen, dass fast jeder Mensch in seinem Leben mindestens einmal an Depression leide. Diese Kampagne richtet sich insbesondere an Männer, die sich ihrer Störung meist schämen, diese verheimlichen und so nicht die nötige Hilfe erhalten.

Bei Frauen werden Depressionen im Durchschnitt doppelt so oft wie bei Männern diagnostiziert.[19] Früher ging man von einer verstärkten genetischen Disposition von Frauen zur Depression aus. Heute weiß man jedoch, dass Männer genau so häufig von einer Depression betroffen sind, diese aufgrund der andersartigen Symptomatik oft jedoch nicht richtig diagnostiziert wird.[11]

Eine reine Depression im Kindesalter ist selten. Bei Vorschulkindern beträgt die Prävalenz weniger als 1 % und steigt bei Schulkindern auf 2–3 %. Bei Jugendlichen wird eine Häufigkeit von 7 bis 13 % angegeben. Das Geschlechterverhältnis ändert sich in der Adoleszenz von einem Übergewicht bei Jungen vor der Pubertät zur Dominanz bei Mädchen ab dem zwölften Lebensjahr. Bei diesen Zahlen muss allerdings berücksichtigt werden, dass eine Diagnose vor allem im Vorschulalter sehr schwierig ist. Es treten häufige Komorbiditäten auf.[20][21]

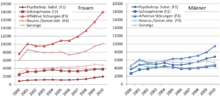

Entwicklung

Die Krankheitslast durch Depressionen, etwa in Form von Arbeitsunfähigkeiten, stationären Behandlungen und Frühverrentungen, ist in Deutschland in den letzten Jahren stark angestiegen.[22][23][24] Dies entspricht einem weltweiten Trend, über dessen Gründe noch diskutiert wird. Es wird angenommen, dass sich die tatsächliche Krankheitshäufigkeit deutlich weniger gravierend verändert hat und das vermehrte Auftreten durch eine bessere Erkennung und weniger Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Störungen herrührt.[25] Auch die mit der Zeit niedrigschwelliger gewordenen Diagnose-Kriterien für eine psychische Störung werden als Teilursache kritisch diskutiert.[26] Ergebnisse von Langzeitstudien auf der anderen Seite sprechen jedoch eher für einen echten Anstieg, der mit verschiedenen gesellschaftlichen Einflussfaktoren in Zusammenhang gebracht wird.[27][28][29] Auch in Deutschland scheinen nach Krankenkassendaten jüngere Generationen gefährdeter zu sein, im Laufe ihres Lebens eine psychische Störung zu erleiden.[30]

Unterschiedliche Formen

Die älteren Bezeichnungen unterscheiden zwischen endogener Depression (endogen bedeutet innen entstanden; infolge veränderter Stoffwechselvorgänge im Gehirn; im klinischen Alltag als eine Form der affektiven Psychose bezeichnet), die ohne erkennbare Ursache auftritt (und bei der auch eine genetische Mitverursachung vermutet wird), neurotische Depression – oder auch Erschöpfungsdepression – (verursacht durch länger andauernde belastende Erfahrungen in der Lebensgeschichte) und reaktive Depression – als Reaktion auf ein aktuell belastendes Ereignis.

Gegenwärtig ist das deskriptiv (beschreibend) ausgerichtete Diagnose-Schema nach ICD-10 in der psychiatrischen Wissenschaft verbindlich. Es trennt lediglich zwischen depressiven Episoden und rezidivierenden depressiven Störungen. Die Schwere der Depression wird mit leichte, mittelgradige und schwere depressive Episode unterschieden, letztere noch nach mit und ohne psychotische Symptome differenziert (siehe auch: Diagnose). Dysthymia ist die chronische Form einer depressiven Verstimmung, die nicht alle diagnostischen Kriterien für das Vollbild der Depression erfüllt. Nach ICD-10 Diagnose-Schema wird die chronische Depression nach Schwere und Dauer eingestuft in Dysthymie oder rezidivierende Depression. Hier ist die DSM-IV genauer, da zu bestehenden chronischen depressiven Verstimmungen noch phasenweise zusätzliche Depressionen hinzukommen können. Innerhalb der DSM-IV wird dies dann „double depression“ genannt.

Depressive Reaktion (ICD-10) ist die frühere reaktive Depression.

Bei der selteneren bipolaren affektiven Störung empfindet der Patient im Wechsel Depressionen und Manie oder Hypomanie. Die frühere Bezeichnung dieses Krankheitsbildes lautete manisch-depressive Erkrankung. Auch hier ist der Begriff „affektive Psychose“ noch gebräuchlich. In abgeschwächter, aber über Jahre sich hinziehender Ausprägung werden diese bipolaren Schwankungen Zyklothymia genannt.

Die Winterdepression ist eine saisonal auftretende Form, für die ein Mangel an Sonnenlicht ursächlich zu sein scheint.

Die Bezeichnung Altersdepression ist irreführend, da sich eine depressive Episode im Alter nicht von der in jungen Jahren unterscheidet. Allerdings zeigen sich bei Älteren häufiger Depressionen als bei Jüngeren.

Die Schwangerschaftsdepression kommt häufig aufgrund einer Anpassungsstörung während der Schwangerschaft zustande.

Bei etwa 10 bis 15 % der Frauen kommt es nach einer Geburt zu einer postpartalen Depression.[31]

Anaklitische Depression

Eine Sonderform der Depression ist die anaklitische Depression (Anaklise = Abhängigkeit von einer anderen Person) bei Babys und Kindern, wenn diese allein gelassen oder vernachlässigt werden. Die anaklitische Depression äußert sich durch Weinen, Jammern, anhaltendes Schreien und Anklammern und kann in psychischen Hospitalismus übergehen.

Somatisierte Depression

Die somatisierte (≠somatische) Depression (auch maskierte bzw. larvierte Depression genannt) ist eine Depression, bei der körperliche Beschwerden das Krankheitsbild prägen. Die depressive Symptomatik bleibt unterschwellig. Beschwerdeschilderungen sind Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Beklemmungen in der Brustregion, Schwindelempfindungen und vieles mehr. Die unterschiedlichsten körperlichen Empfindungen können „Präsentiersymptome“ einer Depression werden. Die Häufigkeit der maskierten Depression in der Hausarztpraxis kann bis 14 % betragen (jeder siebte Patient).[32][33]

Organische Depression

Organische Depression nennt man depressive Symptome, die durch eine körperliche Erkrankung hervorgerufen werden (z. B. durch eine Hypothyreose), durch Schilddrüsenfunktionsstörungen, Hypophysen- oder Nebennierenerkrankungen oder Frontalhirnsyndrom. Nicht zur organischen Depression zählen Depressionen im Gefolge von hormonellen Umstellungen, z. B. nach der Schwangerschaft oder in der Pubertät.

Agitierte Depression

Die zur depressiven Symptomatik gehörende innere Unruhe kann gelegentlich so gesteigert sein, dass eine Erscheinungsform entsteht, die agitierte Depression genannt wird. Der Patient wird getrieben von einem rastlosen Bewegungsdrang, der ins Leere läuft. Zielgerichtete Tätigkeiten sind nicht mehr möglich. Der Kranke geht umher, kann nicht still sitzen und kann auch Arme und Hände nicht still halten, was häufig mit Händeringen und Nesteln einhergeht. Auch das Mitteilungsbedürfnis ist gesteigert und führt zu ständigem, einförmigen Jammern und Klagen. Die agitierte Depression tritt bei älteren Menschen vergleichsweise häufiger auf als in jüngerem und mittlerem Alter.

Atypische Depression

„Atypisch“ bezieht sich dabei auf die Abgrenzung zur endogenen Depression und nicht auf die Häufigkeit dieses Erscheinungsbildes einer Depression. Etwa 15–40 % aller depressiven Störungen sind „atypische Depressionen“. In einer aktuellen Studie aus Deutschland betrug der Anteil atypischer Depressionen 15,3 %. Patienten mit atypischer Depression hatten im Vergleich zu den anderen depressiven Patienten eine höhere Wahrscheinlichkeit, an somatischen Angstsymptomen, somatischen Symptomen, Schuldgedanken, Libidostörungen, Depersonalisation und Misstrauen zu leiden.[34]

Spät-/Involutionsdepression

Diese Form wird in der aktuellen ICD-10 nicht mehr geführt, ist aber als Diagnose immer noch relevant. Sie bezeichnet eine Depression, die erstmals nach dem 45. Lebensjahr auftritt und deren Prodomalphase deutlich länger ist als bei den Depressionen mit früherem Beginn. Frauen sind von der Spätdepression häufiger betroffen als Männer. Sie unterscheidet sich u. a. von früher auftretenden Depressionen durch ihre längere Phasendauer, mehr paranoide und hypochondrische Denkinhalte, eine relative Therapieresistenz sowie die erhöhte Suizidgefahr. Hiervon zu unterscheiden ist die Altersdepression, die nach dem 60. Lebensjahr erstmals auftritt, mittlerweile als solche aber auch nicht mehr in der ICD-10 erwähnt wird. Der Begriff bleibt allerdings relevant, da sie häufig mit einer beginnenden Demenz verwechselt wird.[35]

Ursachen

Die Ursachen depressiver Störungen sind komplex und nur teilweise verstanden. Es werden biologische Faktoren (Prädispositionen) und Einflüsse der Lebensgeschichte als Auslöser angesehen.

Genetische Ursachen

Eine Studie von 2015 auf der Grundlage von Familiendaten von 20.198 Personen in Schottland ergab eine Erblichkeit von 28-44 %, wobei die gemeinsamen Umwelteinflüsse einer Familie nur einen kleinen Einflussfaktor von 7 % bildeten.[36]

Zwillingsstudien zeigten, dass die genetische Komponente nur ein Faktor ist. Selbst bei identischer genetischer Ausstattung (eineiige Zwillinge) erkrankt der Zwillingspartner des depressiven Patienten in weniger als der Hälfte der Fälle. Inzwischen konnten auch bei der nachträglichen (epigenetischen) Veränderung der genetischen Information Unterschiede zwischen betroffenen und nicht betroffenen Zwillingspartnern festgestellt werden, also Einflüsse der Lebensgeschichte auf die Steuerung der Erbinformation.[37]

Ferner besteht zwischen genetischen Faktoren und Umweltfaktoren eine Gen-Umwelt-Interaktion, engl. gene–environment interaction (GxE).[38] So können genetische Faktoren z. B. bedingen, dass ein bestimmter Mensch durch eine große Risikobereitschaft sich häufig in schwierige Lebenssituationen manövriert.[39] Umgekehrt kann es von genetischen Faktoren abhängen, ob ein Mensch eine psychosoziale Belastung bewältigt oder depressiv erkrankt.

Konkrete genetische Befunde bei der unipolaren Depression

Ein wesentlicher genetischer Vulnerabilitätsfaktor für das Auftreten einer Depression wird in einer Variation in der Promotorregion des Serotonin-Transportergens 5-HTTLPR vermutet.

5-HTTLPR steht dabei für Serotonin (5-HT) Transporter (T) Length (L) Polymorphic (P) Region (R). Das Gen befindet sich auf dem Chromosom 17q11.1–q12. Es kommt in der Bevölkerung in unterschiedlichen Formen vor (sogenannter „unterschiedlicher Längenpolymorphismus“ mit einem sogenannten „kurzen“ und einem „langen Allel“). Träger des kurzen Allels reagieren empfindsamer auf psychosoziale Stressbelastungen und haben damit ein unter Umständen doppelt so großes Risiko (Disposition), an einer Depression zu erkranken, wie die Träger des langen Allels. In einer Meta-Analyse von 2011 wurden 54 Einzelstudien zu dieser speziellen Frage untersucht und die Hypothese eines Zusammenhangs zwischen kurzem Allel und Entwicklung von Depression nach Stress bestätigt.[40]

In einer Meta-Analyse von 2014 wurden im Zusammenhang mit Depression für insgesamt sieben Kandidatengene signifikante Daten festgestellt: 5HTTP/SLC6A4, APOE, DRD4, GNB3, HTR1A, MTHFR, und SLC6A3.[41] Bestimmte Abweichungen, die für die Entstehung von Depression ausschlaggebend sind, konnten jedoch bislang (Stand Dezember 2015) trotz extrem umfangreicher Suche noch nicht gefunden werden.[42]

Neurobiologische Faktoren

Als gesichert gilt, dass eine gestörte Signalübertragung insbesondere der monoaminergen Neurotransmitter Serotonin, Dopamin und Noradrenalin ein grundlegender Faktor ist. Allerdings sind auch weitere Signalsysteme beteiligt, und ihre gegenseitige Beeinflussung ist hochkomplex. Die Folge davon ist, dass etwa ein Drittel der Patienten nicht oder nur unzureichend auf Medikamente anspricht, die monoaminerge Systeme beeinflussen.[43]

Depression als Ausdruck von Fehlanpassung an chronischen Stress

Chronischer Stress führt über eine andauernde Stimulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HHN-Achse) zu einer übermäßigen Ausschüttung von Glucocorticoiden ins Blut. Bei Depressiven lassen sich überhöhte Mengen des Stresshormons Cortisol im Blut und Urin nachweisen. Deshalb wurde schon früh ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Depressionen und Stress vermutet.

Die Steuerung der Glucocorticoidsekretion erfolgt zentral durch die parvozellulären neurosekretorischen Neuronen aus dem Nucleus paraventricularis des Hypothalamus. Das Corticotropin Releasing Hormone (CRH), welches von diesen Neuronen gebildet wird, stimuliert zunächst die Bildung und Ausschüttung des adrenocorticotropen Hormons (ACTH) aus der Adenohypophyse. ACTH führt über eine Aktivierung der Nebennierenrinde zu einer Ausschüttung von Gluco- und Mineralocorticoiden. Die bei Depressionen beschriebene Dysregulation der HHN Achse zeigt sich in einer erhöhten basalen Sekretion von ACTH und Cortisol, in einer verminderten Suppression von Cortisol im Dexamethason-Hemmtest und in einer verminderten ACTH-Sekretion nach Gabe von CRF.

Relativ neu ist die Erkenntnis, dass durch die erhöhte Ausschüttung von Glucocorticoiden bei Stress empfindliche Regionen des Gehirns selbst modifiziert bzw. längerfristig auch geschädigt werden können (Allostase). Besonderes Interesse findet in diesem Zusammenhang in der neueren Forschung der zum limbischen System gehörende Hippocampus. Störungen der kognitiven Verarbeitungsprozesse bzw. der Gedächtnisleistungen, wie sie auch bei Depressionen vorkommen, lassen sich funktionell dieser Formation zuordnen. Sie korrelieren mit einer erhöhten Konzentration von Glucocorticoiden in dieser Region als Folge von chronischen Stresseinflüssen. Glucocorticoide scheinen dabei verantwortlich zu sein für die z. B. deutliche „Ausdünnung“ von Dendriten in den Pyramidenneuronen dieser Formation (Regression der apikalen Dendriten in der CA3 Region). Wie neuere MRT-Untersuchungen zeigen, kann es bei Depressionen aufgrund dieser Veränderungen zu einer (rechtsbetonten) Volumenreduktion des Hippocampus kommen.[44][45]

Der Hippocampus gehört – neben dem Bulbus olfactorius – zu den einzigen Regionen des Nervensystems, die in der Lage sind, von sich aus wieder neue Nervenzellen zu bilden. Auch diese Fähigkeit zur Neurogenese scheint durch die schädigende Wirkung der Glucocorticoide im Stress bei Depressionen beeinträchtigt zu sein.

Die beschriebenen Veränderungen bei Depressionen gelten andererseits gerade wegen der Fähigkeit des Hippocampus zur Regeneration wiederum als reversibel. Sie lassen sich durch Gabe bestimmter Medikamente (wie z. B. Lithium und bestimmter Antidepressiva) positiv beeinflussen.[46]

Transmittersysteme wie das Serotonin- oder Noradrenalinsystem haben im Hinblick auf die Genese von Depressionen nach neueren Erkenntnissen vor allem eine modulierende Wirkung auf emotional gefärbte psychosoziale Stressreaktionen. Dabei wird z. B. durch einen reduzierten Serotoninmetabolismus die adäquate biologische Bewältigung der (Stress-)Gefühle Angst und Aggression beeinträchtigt. Man geht inzwischen davon aus, dass aufgrund mangelnder Serotonin-Transporter in den Bahnen zwischen limbischen und kortikalen Zentren infolge einer kurzen Variante des Serotonin-Transporter-Gens[47] – im Sinne einer „gene-by-environment interaction“ – die Verarbeitungsmöglichkeit für sozial emotionale Stressreaktionen herabgesetzt ist. Dies führt über eine stressbedingte erhöhte Erschöpfbarkeit zur Entwicklung einer depressiven Stimmung. Auch die Stimulierung der CRF-Ausschüttung im Stress wird über serotonerge Bahnen geregelt.

Unterschiedliche Stressoren können den Sphingolipid-Metabolismus aktivieren und zu einer erhöhten Bildung des Membranlipids Ceramid führen. Im Tiermodell verursacht Ceramid ein depressionsähnliches Verhalten und eine reduzierte hippokampale Neurogenese.[48] Die Reduktion von Ceramid im Gehirn ist damit ein neues therapeutisches Ziel. Tatsächlich bewirken Antidepressiva wie Fluoxetin oder Amitriptylin ihre Effekte im Tiermodell über eine Reduktion des Ceramid synthetisierenden Enzyms Saure Sphingomyelinase (Acid Sphingomyelinase, ASM).[48] Funktionelle Hemmer der ASM (FIASMAs) könnten daher ganz allgemein antidepressive Effekte entfalten.[49]

Im Zusammenhang mit den aktuellen Erklärungsmodellen zur Genese von Depressionen beschäftigt sich die pharmakologische Forschung bei der Suche nach neuen wirksamen Substanzen zur Angst- und Depressionsbehandlung mit der Wirkung der CRF-Typ 1-Antagonisten (wie Astressin,[50] Antalarmin[51]).

Das Erklärungsmodell von Depressionen als Fehlanpassung bei chronischen Stresseinflüssen rechtfertigt vielfältige therapeutische Einflussmöglichkeiten vor allem auf die subjektiv dispositionellen Faktoren von Stresserleben und Stressbewältigung.[52] Im Vordergrund steht dabei allgemein die Stärkung der Resilienz einer Person.

Psychologische Theorien zur Depressionsentstehung

Erlernte Hilflosigkeit

Nach Seligmans Depressionsmodell werden Depressionen durch Gefühle der Hilflosigkeit bedingt, die auf unkontrollierbare, aversive Ereignisse folgen. Entscheidend für die erlebte Kontrollierbarkeit von Ereignissen sind die Ursachen, auf die die Person ein Ereignis zurückführt. Nach Seligman führt die Ursachenzuschreibung unangenehmer Ereignisse auf internale, globale und stabile Faktoren zu Gefühlen der Hilflosigkeit, die wiederum zu Depressionen führen. Mittels Seligmans Modell lässt sich die hohe Komorbidität zu Angststörungen erklären: Allen Angststörungen ist gemein, dass die Personen ihre Angst nicht oder sehr schlecht kontrollieren können, was zu Hilflosigkeits- und im Verlauf der Störung auch zu Hoffnungslosigkeitserfahrungen führt. Diese wiederum sind, laut Seligman, ursächlich für die Entstehung von Depressionen.[53]

Kognitionen als Ursache

Im Zentrum von Becks Depressionsmodell stehen kognitive Verzerrungen der Realität durch den Depressiven. Ursächlich dafür sind, laut Beck, negative kognitive Schemata oder Überzeugungen, die durch negative Lebenserfahrungen ausgelöst werden. Kognitive Schemata sind Muster, die sowohl Informationen beinhalten als auch zur Verarbeitung von Informationen benutzt werden und somit einen Einfluss auf Aufmerksamkeit, Enkodierung und Bewertung von Informationen haben. Durch Benutzung dysfunktionaler Schemata kommt es zu kognitiven Verzerrungen der Realität, die im Falle der depressiven Person zu pessimistischen Sichtweisen von sich selbst, der Welt und der Zukunft führen (negative Triade). Als typische kognitive Verzerrungen werden u. a. willkürliche Schlüsse, selektive Abstraktion, Übergeneralisierungen und Über- oder Untertreibungen angesehen. Die kognitiven Verzerrungen verstärken rückwirkend die Schemata, was zu einer Verfestigung der Schemata führt. Unklar ist jedoch, ob kognitive Fehlinterpretationen, bedingt durch die Schemata, die Ursache der Depression darstellen oder ob durch die Depression kognitive Fehlinterpretationen erst entstehen.[53]

Depression im Konzept der emotionalen Intelligenz

Die Apologeten des Konzepts der emotionalen Intelligenz stehen Aaron T. Beck nahe, gehen aber darüber hinaus. Daniel Goleman sieht bei depressiven Teenagern zwei folgenreiche emotionale Defizite: Erstens zeigen diese, wie auch Beck beschreibt, eine Tendenz, Wahrnehmungen negativ, also depressionsverstärkend, zu interpretieren. Zweitens fehlt ihnen aber auch ein solides Können in der Handhabung zwischenmenschlicher Beziehungen (Eltern, Peergroup, Sexualpartner). Kinder, die depressive Neigungen haben, ziehen sich bereits in sehr jungem Alter zurück, weichen Sozialkontakten aus und verpassen dadurch soziales Lernen, das sie später nur noch schwer nachholen können.[54] Goleman beruft sich u. a. auf eine Studie, die Psychologen der University of Oregon in den 1990er Jahren an einer High School in Oregon durchgeführt haben.[55]

Verstärkerverlust

Nach dem Depressionsmodell von Lewinsohn, das auf der operanten Konditionierung der behavioristischen Lerntheorie beruht, entstehen Depressionen aufgrund einer zu geringen Rate an unmittelbar mit dem Verhalten verbundener Verstärkung. Nach Lewinsohn hängt die Menge positiver Verstärkung von der Anzahl verstärkender Ereignisse, von der Menge verfügbarer Verstärker und von den Verhaltensmöglichkeiten einer Person ab, sich so zu verhalten, dass Verstärkung möglich ist.[53] Im weiteren Verlauf kann es zu einer Depressionsspirale kommen, wenn Betroffene sich aufgrund der Interessenlosigkeit sozial zurückziehen und der Verlust an Verstärkern wiederum zu einer weiteren Verschlechterung der Stimmung beiträgt.[56] Dieser Entwicklung müsse dann durch Verhaltensänderungen im Sinne einer „Anti-Depressionsspirale“ entgegen gewirkt werden.[57]

Psychodynamische Ansätze

In der Psychoanalyse gilt die Depression unter anderem als eine gegen sich selbst gerichtete Aggression. Als psychische Ursachen für die Depression werden, besonders von psychoanalytisch orientierten Psychiatern wie Heinz Kohut, Donald W. Winnicott und im Anschluss Alice Miller, auch dysfunktionale Familien beschrieben. Hier sind die Eltern mit der Erziehungsarbeit überfordert, und von den Kindern wird erwartet, dass sie die Eltern glücklich machen, zumindest aber problemlos „funktionieren“, um das fragile familiäre System nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen. Besonders Kinder, die auf solch eine Überforderung mit der bedingungslosen Anpassung an die familiären Bedürfnisse reagieren, sind später depressionsgefährdet. Als handlungsleitendes Motiv kann nun das ständige Erfüllen von Erwartungen entstehen. Die so entstandenen Muster können lange auf einer latenten Ebene bleiben und beispielsweise durch narzisstische Größenphantasien oder ein Helfersyndrom kompensiert werden. Das narzisstische Über-Ich verzeiht die Ohnmacht nicht: Wenn die Überforderung ein nicht mehr erträgliches Maß erreicht, wird aus der latenten eine manifeste Depression (vgl. Erlernte Hilflosigkeit).

Sozialwissenschaftliche Erklärungstheorien zur Depressionsentstehung

Psychosoziale Faktoren

Ungünstige Lebensumstände (Arbeitslosigkeit, körperliche Erkrankung, geringe Qualität der Partnerschaft, Verlust des Partners) können eine depressive Episode auslösen, sofern die genetische Disposition besteht. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass, nachdem eigengesetzlich bereits einmal eine depressive Episode mit Störung der Neurotransmitter aufgetreten war, erneute depressive Episoden gebahnt sind, d. h. psychische Belastungen stoßen eine präformierte Neurotransmitter-Entgleisung an.

Häufig nennt der Patient als Ursache seiner Störung vorhandene, zum Teil schon sehr lange bestehende Konflikte. Seien die behoben, wäre er wieder gesund. In der Regel verwechselt der Patient dabei Ursache und Wirkung. Nach Abklingen der depressiven Episode wird die Belastung wie schon vorher ertragen und bewältigt, ja meist gar nicht mehr als Belastung bezeichnet und als Gegebenheit akzeptiert.

Bei Personen mit einem genetisch bedingten Risiko können belastende Ereignisse wie etwa Armut Depressionen auslösen (dies ist ein Beispiel für eine Genotyp-Umwelt-Interaktion).[58] Auch frühe Traumata können spätere Depression bedingen: Da bei Kindern vor dem zehnten Lebensjahr das Gehirn noch nicht reif genug ist, bilden sie bei einem Trauma nicht eine Posttraumatische Belastungsstörung aus, sondern zeigen in ihrem späteren Leben unter psychischen Belastungen eine schwere Depression. [59]

Brown und Harris (1978) berichteten in ihrer als Klassiker geltenden Studie an Frauen aus sozialen Brennpunkten in London, dass Frauen ohne soziale Unterstützung ein besonders hohes Risiko für Depressionen aufweisen. Viele weitere Studien haben seitdem dieses Ergebnis gestützt. Menschen mit einem kleinen und wenig unterstützenden sozialen Netzwerk werden besonders häufig depressiv. Gleichzeitig haben Menschen, die erst einmal depressiv geworden sind, Schwierigkeiten, ihr soziales Netzwerk aufrechtzuerhalten. Sie sprechen langsamer und monotoner und halten weniger Augenkontakt, zudem sind sie weniger kompetent beim Lösen interpersonaler Probleme.[60]

Depression als Ausdruck einer sozialen Gratifikationskrise

Der Medizinsoziologe Johannes Siegrist hat auf der Grundlage umfangreicher empirischer Studien das Modell der Gratifikationskrise (verletzte soziale Reziprozität) zur Erklärung des Auftretens zahlreicher Stresserkrankungen (wie Herz-/Kreislauf-Erkrankungen, Depression) vorgeschlagen.

Gratifikationskrisen gelten als großer psychosozialer Stressfaktor. Sie können vor allem in der Berufs- und Arbeitswelt, aber auch im privaten Alltag (z. B. in Partnerbeziehungen) als Folge eines erlebten Ungleichgewichtes von wechselseitigem Geben und Nehmen auftreten. Sie äußern sich in dem belastenden Gefühl, sich für etwas engagiert eingesetzt oder verausgabt zu haben, ohne dass dies gebührend gesehen oder gewürdigt wurde. Oft sind solche Krisen mit dem Gefühl des Ausgenutztseins verbunden. In diesem Zusammenhang kann es zu heftigen negativen Emotionen kommen. Dies wiederum kann bei einem Andauern auch zu einer Depression führen.

Depressionen bei Kindern als Folge elterlicher Depressionen

Eine Depression bei einem Familienmitglied wirkt sich auf Kinder aller Altersgruppen aus. Elterliche Depression ist ein Risikofaktor für zahlreiche Probleme bei den Kindern, jedoch insbesondere für Depressionen. Viele Studien haben die negativen Folgen der Interaktionsmuster zwischen depressiven Müttern und ihren Kindern belegt. Bei den Müttern wurde mehr Anspannung und weniger verspielte, wechselseitig belohnende Interaktion mit den Kindern beobachtet. Sie zeigten sich weniger empfänglich für die Emotionen ihres Kindes und weniger bestätigend im Umgang mit dessen Erlebnissen. Außerdem boten sich den Kindern Gelegenheiten zum Beobachten depressiven Verhaltens und depressiven Affektes.[61]

Evolutionsbiologische Theorien zur Depressionsentstehung

Die Neigung zu Depressionen ist weltweit so häufig, dass aus evolutionsbiologischer Sicht eine ehemals adaptive Funktion wahrscheinlicher ist als die isolierte Bedeutung als Krankheitsgeschehen. Eine früher vorteilhafte Reaktionsweise kann unter heutigen Lebensbedingungen theoretisch völlig irrelevant sein, d. h. die jeweilige Veranlagung nur noch als Krankheit oder Störung zu Tage treten.[62][63] In der Diskussion ist aber durchaus, ob Depressionen nicht auch heute noch eine Funktion haben, die evtl. aufgrund des aktuell dominierenden Fokus auf den Krankheitswert zu wenig wahrgenommen wird.[64][26]

Stevens und Price sehen aufgrund von Häufigkeit, Symptomatik und sozialem Kontext verschiedene psychische Störungen als einstmals adaptive soziale Reaktionsweisen.[65] Depressionen werden in diesem Zusammenhang als Unterordnungsreaktion auf eine Niederlage betrachtet.[66][67] Der zu beobachtende Anstieg der Krankheitslast durch Depressionen wird daher mit unseren Lebensbedingungen, speziell gesellschaftlichen Faktoren und Konkurrenz in Verbindung gebracht.[68][69][29] Andere Autoren sehen den wesentlichen adaptiven Aspekt in der Handlungshemmung, die mit Depressionen verbunden ist, da diese unter verschiedensten Umweltbedingungen funktional sein kann.[70] Diese breitere Interpretation steht im Einklang mit der Tatsache, dass Depressionen vielerlei ganz unterschiedliche Auslöser haben, d. h. als psychische Reaktion, als Reaktion auf körperliche Erkrankung sowie als Lichtmangelreaktion auftreten können.

Die evolutionsbiologischen Theorien zur Depressionsentstehung werden wissenschaftlich diskutiert, sind aber bisher nicht in Konzepte für die Prävention und/oder Therapie von Depressionen eingemündet.

Physiologische Ursachen

Ein biogener Auslöser ist der Mangel an Tageslicht. Bei der so genannten saisonalen Depression (auch: Winter- oder Herbstdepression) treten durch zu wenig Sonnenlicht regelmäßig über die Wintermonate depressive Symptome auf, die im Frühjahr wieder abklingen.

Krankheitserreger als Ursache

Auch chronische Infektionen mit Krankheitserregern wie Streptokokken oder auch Bornaviren stehen im wissenschaftlichen Verdacht, Depressionen auslösen zu können.[71][72] Die depressiven Syndrome auf schwere Infektionen oder andere schwere Erkrankungen werden nach heutigem Kenntnisstand durch Entzündungsprozesse und die dabei wirksamen Zytokine vermittelt und als „sickness behaviour“ bezeichnet.[73]

Substanzinduzierte Depressionen

Depressive Syndrome können durch die Einnahme oder das Absetzen von Medikamenten und psychotropen Substanzen verursacht werden. Fast zu jeder in der Medizin eingesetzten Wirkstoffgruppe liegen Einzelfallberichte über eine durch Einnahme ausgelöste depressive Symptomatik vor. Die wichtigste Bedingung der Diagnose einer substanzinduzierten affektiven Störung ist der zeitliche Zusammenhang von Einnahme oder Absetzen der Substanz und Auftreten der Symptomatik. Die Substanzen, die am häufigsten Symptome einer Depression verursachen können, sind Antikonvulsiva, Benzodiazepine (vor allem nach Entzug), Zytostatika, Glucocorticoide, Interferone, Antibiotika, Lipidsenker, Neuroleptika, Retinoide, Sexualhormone und Betablocker. Die Unterscheidung zwischen einer substanzinduzierten Depression und einer von Medikamenteneinnahme unabhängigen Depression kann schwierig sein. Grundlage der Unterscheidung ist eine durch einen Psychiater erhobene ausführliche Anamnese.[74]

Seit den 1980er Jahren hat die Verwendung von anabolen Steroiden in den Kraft-/Schnellkraftsportarten deutlich zugenommen. Da dies als Doping gilt, ist die Bereitschaft von Sportlern gering, sich beim Absetzen ärztlicher Fürsorge anzuvertrauen. Das Absetzen der Anabolika führt jedoch zu Entzugserscheinungen, die anderem Drogenentzug vergleichbar sind. Bei geringerer Dosierung ist der Abfall des körpereigenen Steroidniveaus vergleichbar mit dem Rückgang, wie dies bei sonst wesentlich älteren Personen häufig anzutreffen ist. Depressionen bei früheren Kraftsportlern mit einer Anabolika-Vergangenheit treten doppelt so häufig wie bei Kraftsportlern ohne früherem Anabolikagebrauch auf. Die Unterschiede sind hoch signifikant.[75]

Hormonelle Faktoren als Auslöser

Die nichtpathologischen Symptome des „Baby-Blues“ werden in der Fachliteratur vollständig auf hormonelle Ursachen zurückgeführt. Mit einer Häufigkeit von ungefähr 10 bis 15 Prozent stellt die postnatale Depression eine häufige Störung nach der Geburt dar. Die Symptome können Niedergeschlagenheit, häufiges Weinen, Angstsymptome, Grübeln über die Zukunft, Antriebsminderung, Schlafstörungen, körperliche Symptome und lebensmüde Gedanken bis hin zur Suizidalität umfassen. Es wird diskutiert, inwiefern hormonelle Einflüsse für ein Auftreten dieser Erkrankung verantwortlich sind. Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 2007) können aber noch keine eindeutigen Aussagen darüber getroffen werden.[31]

Depressionen in der Schwangerschaft

Nach einer groß angelegten englischen Studie sind circa 10 Prozent aller Frauen von Depressionen während der Schwangerschaft betroffen. Nach einer anderen Studie sind es in der 32. Schwangerschaftswoche 13,5 Prozent. Die Symptome können extrem unterschiedlich sein. Hauptsymptom ist eine herabgesetzte Stimmung, wobei dies nicht Trauer im engeren Sinn sein muss, sondern von den betroffenen Patienten auch oft mit Begriffen wie „innere Leere“, „Verzweiflung“ und „Gleichgültigkeit“ beschrieben wird. Psychosomatische körperliche Beschwerden sind häufig. Es dominieren negative Zukunftsaussichten und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Das Selbstwertgefühl ist niedrig. Die depressive Symptomatik in der Schwangerschaft wird oft von schwangerschaftstypischen „Themen“ beeinflusst. Dies können etwa Befürchtungen in Bezug auf die Mutterrolle oder die Gesundheit des Kindes sein.[76][77]

Depression und körperliche Gesundheit

Durch häufig ungesünderen Lebensstil leiden Patienten mit Depressionen vermehrt an Folgen von Rauchen, Bewegungsmangel, Ernährungsfehlern und Übergewicht. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass unregelmäßige Medikamenteneinnahmen auch ein kardiovaskuläres Risiko darstellen, wodurch eine höhere Anfälligkeit für Schlaganfälle besteht. Dies trifft vor allem für Frauen im mittleren Alter mit einer Major-Depression zu.[78]

- Koronare Herzkrankheit

Die Depression selbst ist ein Risikofaktor für die Entwicklung einer koronaren Herzkrankheit.[79] Als Ursachen hierfür kommen Einflüsse der Depression auf die Steuerung der Hormonregulation in der Nebenniere, Einflüsse auf Immunsystem und Hämostase, aber auch ein ungesünderer Lebensstil oder Nebenwirkungen von Antidepressiva in Frage.[80] Bei einem Patienten mit koronarer Herzkrankheit erhöht die Depression wiederum das Risiko auf einen Myokardinfarkt auf das drei- bis vierfache.[81] Weiterhin zeigen eine Reihe von Studien, dass eine akute Depression bei Myokardinfarkt die Mortalität etwa um das dreifache steigert.[82] Studien zeigen, dass trotzdem bei Patienten mit Myokardinfarkt die Depression vielfach unbehandelt bleibt.[83] Eine Behandlung der Depression würde günstige Effekte auf die Heilungsaussichten der Patienten haben.[84]

Behandlung

Depressionen können in der Regel gut behandelt werden. In Frage kommen die Psychotherapie, physikalische Maßnahmen oder eine medikamentöse Behandlung mit Antidepressiva. Häufig wird auch eine Kombination aus medikamentöser und psychotherapeutischer Behandlung angewandt.

- Bei der Psychotherapie konzentriert sich die Interaktion zwischen Therapeut und Patient auf das Gespräch. Hier können verschiedene Verfahren zum Einsatz kommen (siehe unten). Ausgeführt wird die Psychotherapie von Psychologischen Psychotherapeuten, von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, von ärztlichen Psychotherapeuten, von Heilpraktikern oder von Heilpraktiker für Psychotherapie gemäß § 1 HPG. Häufig erfolgt die Gabe von Antidepressiva durch den Hausarzt oder Psychiater auch vor oder während einer Psychotherapie als begleitende Medikation.

- Die psychiatrische oder ärztliche Behandlung ist in der Regel zweigleisig: Führung des Patienten durch das psychiatrische/ärztliche Gespräch (nicht gleichzusetzen mit einer Psychotherapie) und Geben von Antidepressiva. Eine Kombination von Psychotherapie und medikamentöser Behandlung kann von Ärzten (i. d. R. Fachärzte für Psychiatrie oder Psychosomatik, teilweise auch Allgemeinmediziner und andere Fachrichtungen) mit psychotherapeutischer Weiterbildung, einer Kooperation von Ärzten und Psychotherapeuten ambulant oder in psychiatrischen Kliniken bzw. Fachkrankenhäusern durchgeführt werden.

Stationäre Behandlung

Bei hohem Leidensdruck und einem nicht zufriedenstellenden Ansprechen auf ambulante Therapie und Psychopharmaka – insbesondere jedoch bei drohendem Suizid – ist eine Behandlung in einer psychiatrischen Klinik in Erwägung zu ziehen. Eine solche Behandlung bietet dem Patienten eine Tagesstruktur und die Möglichkeit intensiverer psychotherapeutischer und medizinischer Maßnahmen, auch solche, die ambulant nicht abrechenbar und somit insbesondere in der kassenärztlichen Versorgung nicht möglich sind. Häufig ist auch die medikamentöse Einstellung, z. B. bei Lithiumtherapie, ein Grund für einen Krankenhausaufenthalt. Dabei ist es auch möglich, sich in einer Tagesklinik tagsüber intensiv behandeln zu lassen, die Nacht aber zu Hause zu verbringen. Psychiatrische Kliniken haben in der Regel offene und geschlossene Stationen, wobei Patienten auch auf geschlossenen Stationen in der Regel Ausgang haben.

Stationäre Depressionsbehandlungen sind in den letzten Jahren sehr viel häufiger geworden, als extremes Beispiel ist etwa die Häufigkeit von Krankenhausbehandlungen aufgrund rezidivierender Depressionen zwischen 2001 und 2010 auf mehr als das 2,8-fache angestiegen.[85] Der Anstieg der Zahl an Krankenhausbehandlungen spiegelt jedoch nicht den der Behandlungstage wider, da sich die durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus gleichzeitig verkürzte. Depressionen verursachten nach Daten der Barmer GEK im Jahre 2010 über 6 % aller Krankenhaustage und liegen damit mit großem Abstand an der Spitze aller Diagnosen. Die Erfolgsraten sind jedoch ernüchternd, so sind mehr als die Hälfte der Entlassenen auch ein Jahr nach Entlassung noch depressiv.[22]

Psychotherapie

Zur Behandlung der Depression kann ein breites Spektrum psychotherapeutischer Verfahren wirksam eingesetzt werden (aktuelle Übersicht über evaluierte Therapieverfahren bei Hautzinger, 2008[86]). Hierzu gehören die Kognitive Verhaltenstherapie, die Interpersonelle Psychotherapie, die Analytische Psychotherapie und die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Auch die Gesprächspsychotherapie, die Gestalttherapie, sowie verschiedene Gesprächs- und Körper-Psychotherapeutische Ansätze, können zur Behandlung eingesetzt werden. Neuere integrative Ansätze zur Behandlung chronischer bzw. rezidivierender Depressionen sind das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) sowie die Achtsamkeitsbasierte Kognitive Therapie (engl. Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT).[87]

Die verhaltenstherapeutische Behandlung der Depression wird heutzutage auf der Grundlage der Kognitiven Verhaltenstherapie durchgeführt. In der Therapie sollen die depressionsauslösenden Denkmuster und Verhaltensmuster herausgearbeitet werden, um sie anschließend Schritt für Schritt zu verändern. Zusätzlich wird der Patient zu größerer Aktivität motiviert, um seine persönlichen Verstärkermechanismen wieder zu aktivieren und um die erwiesen positiven Wirkungen größerer körperlicher Aktivität auf die Stimmung zu nutzen.

Dagegen konzentrieren sich die tiefenpsychologisch orientierten Methoden darauf, die Einsicht in unbewusste Konflikte zu ermöglichen. Häufig entstehen diese schon in der Kindheit. Psychische Probleme und die daraus resultierenden Verhaltensweisen können daraufhin bearbeitet werden. Sollte es beim Patienten strukturelle Mängel geben, sollen auch diese bearbeitet werden. Zu den psychoanalytisch begründeten Verfahren gehören auch Kurzzeitpsychotherapien wie die Interpersonelle Psychotherapie. In gruppentherapeutischen Verfahren wird versucht, die Tendenz zur Introversion zu überwinden, die verringerten Interaktionsmöglichkeiten zu bessern und die oft reduzierte Fähigkeit, Hilfe in Anspruch zu nehmen, zu fördern. Auch Angehörige können in die Therapie einbezogen werden. Rollenspieltechniken (zum Beispiel Psychodrama) können unter anderem helfen, den eigenen, oft eingeengten und festgefahrenen Blick zu überwinden. Die psychotherapeutischen Verfahren können als einzige Therapie oder in Kombination mit einer Pharmakotherapie eingesetzt werden.

Pharmakotherapie

Die Wirksamkeit von Antidepressiva ist heute gut belegt, allerdings ist die Wirkstärke häufig nur gering besser als die einer Placebo-Medikation[88]. Metastudien weisen darauf hin, dass antidepressive Medikamente nicht bei allen Patienten gleich gut anschlagen und ihre Wirksamkeit aufgrund von Faktoren, die bisher nicht gänzlich erforscht sind, stark variieren kann.[89][90][91] Zudem wurde ihre Wirksamkeit in Fachjournalen einseitig positiv dargestellt, was zu einer Überschätzung ihrer tatsächlichen Wirkstärke führt[92]. (Publikationsbias)

Nebenwirkungen verschiedener Art treten sehr selten bis häufig auf. Typisch sind etwa Schwindel, Benommenheit oder Gewichtszunahme. Viele dieser Nebenwirkungen lassen im Verlauf der Behandlung nach, während die eigentliche Wirkung erst im Verlauf der Behandlung einsetzt. Dies macht gerade die ersten Wochen einer medikamentösen Behandlung schwierig. "Neuere" oder "selektivere" Antidepressiva gelten als vergleichsweise nebenwirkungsarm. Dennoch treten bestimmte Nebenwirkungen auch bei dieser Medikamentenklasse nicht seltener auf und verlieren sich auch nicht mittelfristig. Für hochbetagte Patienten in Altenheimen wurde beispielsweise gezeigt, dass sich das Sturzrisiko mit der Einnahme von Antidepressiva gegenüber Nichtbehandelten in etwa verdoppelte. Dabei waren keine bedeutenden Unterschiede zwischen trizyklischen und "neueren" Antidepressiva zu erkennen. [93]

Die Compliance ist bei psychiatrischen Medikamenten vergleichsweise gering, d. h. die Zahl der Patienten, die ihre Medikamente nicht wie verordnet einnehmen, ist in der Neurologie und Psychiatrie besonders hoch.[94] Bei Patienten mit Depression liegt die Rate der Medikamentenverweigerer bei 50 Prozent[95] und es wird postuliert, dass sich jede zweite Einweisung in die Psychiatrie verhindern ließe, wenn Patienten ihre Psychopharmaka nicht eigenmächtig absetzen würden.[95]

Die Wirkmechanismen antidepressiver Medikamente sind bis dato nicht zufriedenstellend geklärt. Glaubte man früher an einen Mangel der Neurotransmitter Noradrenalin oder Serotonin, der durch die Medikation behoben wird, so gehen aktuelle Theorien[96] eher davon aus, dass sekundäre Anpassungsmechanismen für den antidepressiven Effekt verantwortlich sind, beispielsweise eine Erhöhung der neuronalen Plastizität durch veränderte Aktivität von Neurotrophinen. (Übersicht über die Pharmakologische Therapie der Depression in Szegedi u. a., 2008.[97] Übersicht über Wirkmechanismen in Holsboer-Trachsler u. a., 2008[98])

Die bekanntesten Antidepressiva lassen sich in drei im Folgenden genannte Gruppen einteilen. Weitere Antidepressiva einschließlich Phytopharmaka wie Johanniskraut finden sich im Artikel Antidepressiva. Im Falle schwerer Depressionen ohne Ansprechen auf einzelne Antidepressiva werden teilweise Augmentationen mit weiteren Antidepressiva, Neuroleptika, Stimulanzien oder Phasenprophylaktika verordnet.[99] Phasenprophylaktika dienen ebenso zur Medikation von manisch-depressiven Störungen. In jüngster Zeit weisen Studien auf eine geeignete Einsatzmöglichkeit von Ketamin aufgrund der schnellen therapeutischen Wirkung für die Akutbehandlung von therapieresistenten und vor allem suizidgefährdeten depressiven Patienten hin[100][101] (hierzu auch: Medikation von Depression bei Bipolarer Störung).

Selektive Wiederaufnahmehemmer

Diese Wirkstoffe hemmen die Wiederaufnahme der Neurotransmitter Serotonin, Noradrenalin oder Dopamin in die Präsynapse, direkte Wirkungen auf andere Neurotransmitter sind bei diesen selektiven Wirkstoffen deutlich schwächer ausgeprägt als bei trizyklischen Antidepressiva.

Die Selektiven Serotoninwiederaufnahmehemmer werden bei Depressionen heute am häufigsten eingesetzt. Sie wirken ab einer Einnahmedauer von zwei bis drei Wochen. Sie hemmen (weitgehend) selektiv die Wiederaufnahme von Serotonin an der präsynaptischen Membran, wodurch eine „relative“ Erhöhung des Botenstoffs Serotonin erzielt wird. Ähnlich wirken Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI), welche zusätzlich die Wiederaufnahme von Noradrenalin in die Präsynapse vermindern. Von vergleichbarem Wirkmechanismus sind Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer und selektive Noradrenalinwiederaufnahmehemmer, welche die Wiederaufnahme von Noradrenalin, bzw. Noradrenalin und Dopamin hemmen.

Die Pathogenese von Depressionen, aber auch von Manien und Obsessionen (Zwangshandlungen), wird von Forschern u. a. mit serotonerg vernetzten Neuronen in Verbindung gebracht. Daher werden SSRI und SNRI auch gegen (komorbide) Zwangs- und Angstzustände eingesetzt, oft mit Erfolg. Da Serotonin auch bei anderen neural vermittelten Prozessen im ganzen Körper eine Rolle spielt, wie zum Beispiel bei Verdauung und Gerinnung des Blutes, resultieren daraus auch die typischen Nebenwirkungen, durch Interaktion in andere neural gesteuerte Prozesse.

SSRIs werden seit ca. 1986 eingesetzt; seit 1990 sind sie die am häufigsten verschriebene Klasse von Antidepressiva. Wegen des nebenwirkungsärmeren Profils, vor allem in Bezug auf Kreislauf und Herz, sind sie sehr beliebt. Relativ häufige Nebenwirkungen sind jedoch sexuelle Dysfunktion und/oder Anorgasmie. Diese bilden sich zwar einige Wochen nach Absetzen oder Wechsel des Medikaments fast immer vollständig zurück, können jedoch zu zusätzlichen (Beziehungs-)Problemen führen.

Ernstzunehmende Studienergebnisse stellen die Wirksamkeit von SSRIs gerade bei leichteren Depressionen in Frage. So konnten Metaanalysen zeigen, dass SSRIs bei leicht- bis mittelgradigen Depressionen keine relevanten Vorteile gegenüber Placebos hatten.[102] Die eventuell nur scheinbare Wirksamkeit von SSRIs für verschiedene Schweregrade der Depression wird auf die selektive Veröffentlichung positiver Studienergebnisse, den sogenannten Publikationsbias, zurückgeführt.[103]

Trizyklische Antidepressiva

Die trizyklischen Antidepressiva (z. B. Opipramol, Amitriptylin) wurden bis zum Aufkommen der Serotoninwiederaufnahmehemmer am häufigsten verschrieben. Hauptnachteil sind deren ausgeprägter auftretende Nebenwirkungen (z. B. Mundtrockenheit, Verstopfung, Müdigkeit, Muskelzittern und Blutdruckabfall), wobei es besser verträgliche Ausnahmen gibt (z. B. Amoxapin, Maprotilin). Bei älteren und bei durch Vorerkrankungen geschwächten Menschen ist daher Vorsicht geboten. Zudem wirken einige Trizyklika häufig zunächst antriebssteigernd und erst danach stimmungsaufhellend, wodurch es zu einem höheren Suizidrisiko in den ersten Wochen der Einnahme kommen kann. In den USA müssen aber auch SSRI einen diesbezüglichen Warnhinweis tragen.

Monoaminoxidasehemmer (MAO-Hemmer)

MAO-Hemmer wirken durch Blockieren der Monoaminoxidase-Enzyme. Diese Enzyme spalten Monoamine wie Serotonin, Noradrenalin und Dopamin – also Botenstoffe im Gehirn – und verringern dadurch deren Verfügbarkeit zur Signalübertragung im Gehirn.

MAO-Hemmer werden in selektiv oder nichtselektiv sowie reversibel oder irreversibel unterteilt. Selektive Inhibitoren der MAO-A (z. B. Moclobemid, reversibel) hemmen nur den Typ A der Monoaminoxidase und zeigen eine antidepressive Wirkung. Sie sind im Allgemeinen gut verträglich. Selektiv MAO-B-hemmende Wirkstoffe (z. B. Selegilin, irreversibel) werden in erster Linie in der Parkinson-Behandlung eingesetzt. Nichtselektive MAO-Hemmer (z. B. Tranylcypromin, irreversibel) hemmen MAO-A und MAO-B und sind von hoher Wirksamkeit in der Behandlung von (therapieresistenten) Depressionen und Angststörungen. Irreversible MAO-Hemmer binden die MAO-A bzw. MAO-B dauerhaft. Um die Wirkung aufzuheben, muss das betroffene Enzym vom Körper erst neu gebildet werden, was Wochen dauern kann. Reversibilität besagt, dass das Medikament nur schwach an die MAO bindet und MAO-A bzw. MAO-B spätestens mit dem Abbau des Medikaments wieder intakt freigibt.

Monoaminoxidasehemmer gelten als gut wirksam. Allerdings müssen Patienten, die nichtselektive, irreversible MAO-Hemmer einnehmen, eine strenge, tyraminarme Diät halten. In Verbindung mit dem Verzehr bestimmter Lebensmittel, wie z. B. Käse und Nüssen, kann die Einnahme von nichtselektiven irreversiblen MAO-Hemmern zu einem gefährlichen Blutdruckanstieg führen.

Lichttherapie

Lichttherapie ist gegen Depressionen vergleichbar gut wirksam, allerdings wesentlich schlechter erforscht, als Antidepressiva. Dies gilt insbesondere für die saisonal auftretende Depression. Bei dieser ist auch eine Sonnenuntergangs-Simulation (dawn simulation) gut wirksam. Auch bei nicht jahreszeitlich bedingten Depressionen jedoch ist Lichttherapie wirksam. Dies zeigt die aktuellste Übersichtsstudie zu dieser Therapieform.[104] Dabei sollten die Patienten – um einen Effekt zu gewährleisten – täglich für mindestens 30 Minuten in eine spezielle Lichtquelle schauen, die weißes Vollspektrumlicht von mindestens 10.000 lux abgibt.[105] Die S3-Leitlinie für unipolare Depression empfiehlt 10.000 Lux 30–40 Minuten als anfängliche Dosis wenigstens 2-4 Wochen jeden Morgen und zwar so rasch wie möglich nach dem Erwachen.[106]

Elektrische/elektromagnetische Stimulationen

Insbesondere bei schweren und über lange Zeit gegen medikamentöse Behandlung resistenten Depressionen kommen gerade in jüngerer Zeit wieder stärker nichtmedikamentöse Behandlungsverfahren zum Einsatz, deren Wirkprinzipien jedoch weitgehend unklar sind.

Elektrokrampftherapie (EKT)

Das häufigste diesbezüglich eingesetzte Verfahren ist die Elektrokrampftherapie. In der Epilepsie-Behandlung fiel auf, dass bei Patienten, die gleichzeitig an einer Depression litten, nach einem epileptischen Anfall auch eine Verbesserung der Stimmung auftrat. Die Elektrokrampftherapie wird in Narkose durchgeführt und stellt dann, wenn Medikamente bei schweren Depressionen nicht wirken, eine ernsthafte Alternative dar. Sie hat sich als hocheffektiv und erfolgreich erwiesen.[107] Durch sie werden neuroendokrinologische Störungen normalisiert[108], und die gestörte Signalübertragung insbesondere der monoaminergen Neurotransmitter Serotonin, Dopamin und Noradrenalin wiederherstellt.[109]

Magnetkrampftherapie

Diese Therapieform befindet sich noch im Versuchsstadium. Sie funktioniert vom Grundprinzip her genauso wie die Elektrokrampftherapie. Es wird wie bei der EKT ein antidepressiv wirkender Heilkrampf unter Narkose ausgelöst. Allerdings nicht durch direkte elektrische Stimulation, sondern mittels starker Magnetfelder. Diese Methode soll bei gleicher Wirkung weniger Nebenwirkungen als die EKT haben.[110]

Vagusnerv-Stimulation

Derzeit in einigen Studien befindlich ist die Vagusnerv-Stimulation, bei der eine Art Herzschrittmacher im Abstand von einigen Minuten jeweils kleine elektrische Impulse an den Vagusnerv schickt. Diese Therapie, die ansonsten insbesondere bei Epilepsie-Patienten Anwendung findet, scheint bei etwa 30 bis 40 Prozent der ansonsten therapieresistenten Patienten anzuschlagen.

Transkranielle Magnetstimulation

Ebenfalls getestet wird derzeit die transkranielle Magnetstimulation (TMS), bei der das Gehirn der Patienten durch ein Magnetfeld angeregt wird. Die TMS erfolgt bei vollem Bewusstsein. Die Anzahl der mit den letztgenannten Verfahren behandelten Studienteilnehmer ist jedoch noch recht gering, so dass derzeit (2004) keine abschließenden Aussagen zu machen sind.

Transkranielle Gleichstromapplikation (tDCS)

Hier wirkt ein schwacher elektrischer Strom durch den Schädelknochen hindurch auf das Gehirn ein, wodurch Depressionen laut einer neuen Studie ebenso gut gelindert werden wie mit dem Antidepressivum Sertralin. Die tDCS erfolgt bei vollem Bewusstsein. Die neuen guten Studienergebnisse konnten durch eine Optimierung der Behandlungsparameter erreicht werden. Zuvor waren die Ergebnisse eher gemischt.[111]

Bewegung

Eine Form der unterstützenden therapeutischen Maßnahmen ist die Sporttherapie. Wenn Sport im gesellschaftlichen Zusammenhang stattfindet, erleichtert er eine Wiederaufnahme zwischenmenschlicher Kontakte. Ein weiterer Effekt der körperlichen Betätigung ist das gesteigerte Selbstwertgefühl und die Ausschüttung von Endorphinen. Positive Effekte des Joggings bei Depressionen sind empirisch durch Studien nachgewiesen; 1976 wurde das erste Buch unter dem Titel The joy of Running[112] zu diesem Thema veröffentlicht.

Krafttraining beispielsweise konnte in einer Studie für alte Patienten (70+ Jahre) als wirksam erwiesen werden. Nach 10 Wochen angeleiteten Trainings war ein Rückgang der depressiven Symptome im Vergleich zu einer Kontrollgruppe (die nicht trainiert, sondern angeleitet gelesen hatte) feststellbar. Der Effekt war für einen Teil der Testpersonen auch zwei Jahre nach Ende des geführten Trainings noch nachweisbar.[113]

Es existiert eine Vielzahl von methodisch robusten Studien über den Nutzen von Sport und Bewegung bei Depression. Diese zeigen beispielsweise, dass Sport (unter Anleitung, zuhause) gegen Depression gleich wirksam ist wie eine medikamentöse Therapie (Sertralin) oder Placebo-Medikation.[114].[115] Eine Metastudie von 2013 bewertet den Effekt zurückhaltender, unterstreicht aber den präventiven Effekt, da „moderate Bewegung im aeroben Bereich von mindestens 150 Minuten pro Woche [...] mit einem merklich geringeren Risiko für die Entwicklung einer Depression in Zusammenhang“ steht.[116]

Ernährung

Wissenschaftliche Studien lassen auf die besondere Bedeutung von Eicosapentaensäure (EPA) zur Stimmungsaufhellung und günstigen Einflussnahme auf Minderung von Depressionen schließen[117][118][119] EPA ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure aus der Klasse der Omega-3-Fettsäuren.

Der Wirkungsmechanismus der Omega-3-Fettsäure ist noch nicht aufgeklärt, jedoch wird eine Interaktion der Fettsäure mit dem Neurotransmitter Serotonin vermutet: Ein Mangel an Serotonin wird häufig von einem Mangel an Omega-3-Fettsäure begleitet, umgekehrt scheint die Gabe der Fettsäure zur Erhöhung des Serotoninspiegels zu führen. Die orthomolekulare Medizin versucht außerdem über die Aminosäuren Tyrosin und oder Phenylalanin (in der L-Form) Depressionen günstig zu beeinflussen. Die beiden Aminosäuren werden im Körper in Noradrenalin sowie Dopamin umgewandelt. Die Erhöhung dieser Neurotransmitter kann stimmungsaufhellend sein.

Es ist sicher nicht falsch, auch nach Abklingen der depressiven Beschwerden auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung zu achten. Dabei spielt vor allem ein gleichmäßiger Blutzuckerspiegel durch regelmäßige Mahlzeiten eine Rolle, ebenso wie ein maßvoller Umgang mit Genussmitteln wie Kaffee, Nikotin und Alkohol dazu beitragen kann, psychisch stabil zu bleiben.

Schlafhygiene/-entzug

Depression wirkt sich regelhaft auf die Qualität des Schlafes aus (s. o.). Umgekehrt gilt, dass eine Verbesserung des Schlafes (Schlafhygiene) sich bessernd auf eine Depression auswirken kann. [120] Dazu gehören regelmäßige zu-Bett-geh-Zeiten, der Verzicht auf Monitor-Licht am Abend, angepasste Beleuchtung, Abdunklung der Schlafräume und weitere.

Schlafentzug wirkt regelmäßig antidepressiv und wird stationär zum kurzfristigen Durchbrechen schwerer Depressionen eingesetzt (jedoch nicht bei einer manisch-depressiven Erkrankung). Die Methode basiert auf der Freisetzung von Serotonin durch die Fasern der hypnogenen Kerne der Raphe, die der Schlafvermittlung dienen.

Meditation

Eine Meta-Analyse aus dem Jahre 2014 zeigte positive Effekte für mindfulness-basierte Meditationstechniken.[121] Die Effektstärken waren vergleichbar mit denen von Wirksamkeitsstudien zu antidepressiven Medikamenten.[122] Dabei müssen noch die Nebenwirkungen der Medikamente in kauf genommen werden, die bei Meditationsprogrammen nicht auftreten.

Andere Hausmittel – wie Entspannungstechniken, kalte Güsse nach Sebastian Kneipp, Kaffee oder Schokolade – bieten an Depressionen Erkrankten keine Hilfe, sondern können höchstens Menschen mit leichten depressiven Verstimmungen Linderung verschaffen.

Gesellschaftliche Dimension

Volkswirtschaftliche Relevanz

Dem Staat und der Wirtschaft entstehen jährlich Kosten bis zu 21,9 Milliarden Euro für die Behandlung sowie aufgrund von Fehlzeiten und verminderter Produktivität der betroffenen Mitarbeiter. Knapp 25 % aller Fehltage im Beruf gehen auf das Konto von Depressionen.[123]

Staatliche Maßnahmen

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen hat das Gesundheitssystem seit den 1990ern verschiedene Modellprojekte initiiert. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat den „Schutz der Gesundheit bei arbeitsbedingter psychischer Belastung“ zu einem Hauptziel der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie ab 2013 erhoben. Das Bundesministerium für Gesundheit hat 2012 das Forschungsprojekt Deprexis zu den Möglichkeiten der Online-Therapie in Auftrag gegeben, was möglicherweise einen Weg darstellen könnte, um Versorgungslücken und lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz zu überbrücken.

Die Behandlung depressiver Erkrankungen wurde 2006 als Gesundheitsziel verankert. Zu den Teilzielen gehören Aufklärung, Prävention und Rehabilitation.

Gesetzliche Krankenkassen sind verpflichtet, gemeinnützige Organisationen im Bereich Selbsthilfe zu fördern, im Jahr 2011 betrug diese Förderung insgesamt rund eine halbe Million Euro.

Engagement der Zivilgesellschaft

Immer mehr Vereine, gemeinnützige GmbHs und Stiftungen adressieren mit ihrem Engagement das Thema Depression. Die Angebote setzen an folgenden Punkten an:

- Aufklärung, Interessensvertretung und Vernetzung – hierfür setzen sich beispielsweise das Deutsche Bündnis gegen Depression e. V. oder die Deutsche Depressionsliga ein. 2011 führten diese Organisationen zusammen mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe den Patientenkongress Depression ein. Patientenkongresse gibt es für unterschiedlichste Themen, beispielsweise auch Demenz oder Krebs – Ziele sind in der Regel Information und Austausch zwischen Patienten, Wissenschaftlern und Interessensvertretern.

- Individuelle Beratung – wird u. a. von lokalen Bündnissen gegen Depression oder Selbsthilfeorganisationen angeboten. Betroffene und Angehörige können sich bei diesen Organisationen informieren, sich mit Menschen in ähnlichen Situationen austauschen oder auch in Akutsituationen um Hilfe bitten, beispielsweise bei der Telefonseelsorge oder dem SeeleFon.

- Selbsthilfe – Selbsthilfegruppen sind kein Ersatz für Therapien, aber sie können eine begleitende Hilfe darstellen. Selbsthilfegruppen können als lebenslange Begleitung und Rückzugsorte dienen. Einige Gruppen erwarten keine Voranmeldung, so dass Betroffene spontan bei akuten depressiven Phasen Hilfe suchen können. Als niedrigschwelliges Angebot haben sich Selbsthilfegruppen im ambulanten Bereich etabliert und leisten einen wichtigen Beitrag. In Krankenhäusern und Reha-Kliniken helfen sie Betroffenen, ihre Eigenverantwortung zu stärken und Selbstvertrauen zu erlangen.

Siehe auch

- NotJustSad, ein Hashtag, unter dem Betroffene auf Twitter über ihre Depressionserkrankungen berichten

Literatur

Allgemeines

- Depression erkennen und behandeln. Informationsbroschüre für Patienten und Angehörige, herausgegeben vom Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz – Info Gesundheit. medcom, Bonn 2013, ISBN 978-3-931281-50-2 (Kostenlose Publikation, online bestellbar[124])

- Martin Hautzinger, Renate de Jong-Meyer: Depressionen. In: H. Reinecker (Hrsg.). Lehrbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie – Modelle psychischer Störungen. 4. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Hogrefe, Göttingen 2003, ISBN 3-8017-1712-7.

- Lilian Blöschl: Depressive Störungen. In: Urs Baumann, Meinrad Perrez (Hrsg.): Lehrbuch Klinische Psychologie. 2. Auflage. Huber, Bern 1998, ISBN 3-456-82988-4.

- Aaron T. Beck, A. John Rush, Brian F. Shaw, Gary Emery: Kognitive Therapie der Depression (Originaltitel: Cognitive Therapy of Depression. übersetzt von Gisela Bronder und Brigitte Stein, herausgegeben von Martin Hautzinger). 2. Auflage. Beltz, Weinheim 2001, ISBN 3-407-22023-5.

- Martin Hautzinger: Kognitive Verhaltenstherapie bei Depressionen. 7. Auflage. Beltz, Weinheim 2013, ISBN 978-3-621-28075-4.

- Ruedi Josuran, Verena Hoehne, Daniel Hell: Mittendrin und nicht dabei: Mit Depressionen leben lernen. Ullstein-Taschenbuch, Berlin 2002, ISBN 3-548-36428-4.