Buckow (Märkische Schweiz)

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Koordinaten: | 52° 34′ N, 14° 4′ O | |

| Bundesland: | Brandenburg | |

| Landkreis: | Märkisch-Oderland | |

| Amt: | Märkische Schweiz | |

| Höhe: | 29 m ü. NHN | |

| Fläche: | 14,42 km2 | |

| Einwohner: | 1493 (31. Dez. 2023)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 104 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 15377 | |

| Vorwahl: | 033433 | |

| Kfz-Kennzeichen: | MOL, FRW, SEE, SRB | |

| Gemeindeschlüssel: | 12 0 64 084 | |

| Stadtgliederung: | 2 Ortsteile | |

| Adresse der Amtsverwaltung: | Hauptstraße 1 15377 Buckow (Märkische Schweiz) | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Thiemo Seelig (CDU) | |

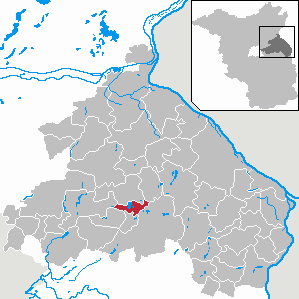

| Lage der Stadt Buckow (Märkische Schweiz) im Landkreis Märkisch-Oderland | ||

| ||

Buckow (Märkische Schweiz) [], früher nur Buckow oder auch Buckow, Märkische Schweiz ist eine Stadt im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg und Sitz des Amtes Märkische Schweiz. Sie ist der Hauptort des Naturparks Märkische Schweiz und ein Kneippkurort. Der Name wurde mit Wirkung vom 1. Februar 2005 in Buckow (Märkische Schweiz) geändert.[2]

Geografie

Lage

Die Stadt liegt im Zentrum der Märkischen Schweiz, einer durch die letzte Eiszeit geformten, wald- und seenreichen Landschaft am Schermützelsee und wird vom Stobber durchflossen.

Nachbargemeinden

Naturraum und Klima

Buckower Kessel

Buckow liegt im Buckower Kessel, einer beckenartigen Erweiterung des Stobbertals. Das Tal ist Teil einer glazialen Schmelzwasserrinne, die sich in den letzten beiden Phasen der Weichsel-Eiszeit zwischen dem von Toteis gefüllten Oderbruch und dem Berliner Urstromtal (heutiges Spreetal) herausgebildet hat und die Barnimplatte von der Lebuser Platte trennt. Diese rund 30 Kilometer lange und zwei bis sechs Kilometer breite Buckower Rinne (auch: Löcknitz-Stobber-Rinne) entwässert vom Niedermoor- und Quellgebiet Rotes Luch über den Stobber nach Nordosten zur Oder und über Stobberbach/Löcknitz nach Südwesten zur Spree. Der Urstobber floss vor der Bildung der Nordsee-Ostsee-Wasserscheide Rotes Luch vom Mohriner Sander der Pommerschen Eisrandlage nach Südwesten über das Oderbruch zum Berliner Urstromtal. In der Folge bildete sich vom Oderbruch eine gegenläufige Anzapfungsklinge. Die ursprüngliche Kastentalgestalt und Fließrichtung der Buckower Rinne ist nur noch von der Buckower Pforte, dem Wasserscheidenbereich im Quellgebiet Rotes Luch, nach Südwesten im kurzen Stobberbach erhalten[3][4]

Die Zerrungen und Spannungen der letzten Vereisung und die abtauenden Gletscher verursachten im Untergrund des Buckower Beckens zahlreiche kleinere Einbrüche. Die tiefer gelegenen Becken füllten sich mit allmählich emporsteigendem Grundwasser und bildeten mehrere Seen:[5] den Schermützelsee und einige kleinere Seen wie den Griepensee am Buckower Schlosspark und den Buckowsee am Stadtkern, die beide vom Stobber durchflossen werden, sowie den Weißen See, den lediglich ein schmaler, sumpfiger Landstreifen vom Südostufer des Schermützelsees trennt.

Klima: „Majestät, in Buckow geht die Lunge auf Samt“

Der Naturpark Märkische Schweiz liegt in der Regionalklimazone des subkontinentalen, trockenen, südmärkischen Klimas beziehungsweise großräumig eingeordnet im Übergangsbereich vom atlantisch geprägten Klima Westeuropas zum kontinentalen Klima Osteuropas. Das Klima ist geprägt von kühlen Wintern mit einer mittleren Januartemperatur von −1,2 °C und relativ warmen Sommern bei einer mittleren Julitemperatur von 17,8 °C. In Talniederungen, vor allem in den Kehlen und der Nähe der oft nebelverhangenen Seen, liegen die Temperaturen niedriger und die Luftfeuchtigkeit ist hoch.[6] Das im Buckower Kessel eher feuchte Klima kommt insbesondere den Buchenmischwäldern entgegen.[7]

Einzeldaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen für das benachbarte Müncheberg vor, das allerdings bereits außerhalb des Kessels auf der Lebuser Platte liegt. Dort ergaben sich zwischen 1961 und 1990 folgende Mittelwerte: die Temperatur schwankte zwischen −1,2 °C im Januar und 17,8 °C im Juli; die Jahresmitteltemperatur erreichte 8,3 °C. Der mittlere Jahresniederschlag lag bei 531 mm und war damit sehr niedrig – er fiel in das untere Zehntel der in Deutschland erfassten Werte; lediglich an sieben Prozent der Messstationen des Deutschen Wetterdienstes wurden niedrigere Werte registriert. Der meiste Niederschlag fiel im Juni mit einem Spitzenwert von 65,5 mm. Der trockenste Monat war der Februar mit 29 mm Niederschlag. Die Sonne schien pro Jahr durchschnittlich rund 1640 Stunden. Damit lag die jährliche Sonnenscheindauer im oberen Bereich Deutschlands. Den geringsten Wert wiesen der Dezember mit 36, den höchsten Wert der Mai und der Juli mit jeweils 224 Sonnenstunden auf.[8]

Zur Buckower Luft heißt es in der Fuhrmann-Chronik von 1928: Aus dem preußischen Königshause hat Kaiser Friedrich als Kronprinz und Friedrich Wilhelm IV. hier geweilt und man erzählt, daß dem letzteren der Leibarzt Buckow mit den Worten empfohlen habe: »Majestät, in Buckow geht die Lunge auf Samt!«[9] Diese angebliche Empfehlung des königlichen Leibarztes aus dem Jahr 1854 wird in nahezu jeder Darstellung der regionalen Tourismusindustrie zitiert.[10] In jüngerer Zeit wird sie vielfach mit einem bestätigenden Gutachten des Deutschen Wetterdienstes aus dem Jahr 2000 in Zusammenhang gebracht:

„Dass dieses Zitat immer noch Aktualität hat, belegt ein Gutachten des Deutschen Wetterdienstes, der dem einzig anerkannten Kneippkurort des Landes Brandenburg sehr gute Voraussetzungen für eine erfolgversprechende Unterstützung der Kur durch die klimatischen und bioklimatischen Verhältnisse attestierte.“

Das klimatisch-meteorologische Gutachten habe ergeben, dass Buckows Luft aus einer Mischung aus reizenden Bestandteilen (z.B. Ozon) und besänftigenden Gasmolekülen besteht.[12] Bereits die Fuhrmann-Chronik schrieb 1928 zum Buckower Schonklima: Die nervenstärkende See- und Waldluft machen Buckow für den Sommer- und Winteraufenthalt geeignet; deshalb sind die Hotels und Pensionshäuser auch im Winter geöffnet.[13]

Gemeindegliederung

Zur Gemeinde gehören die Gemeindeteile Stadt Buckow und Hasenholz sowie die Wohnplätze Buchenfried, Dreieichen, Fischerkehle und Pritzhagener Mühle.[14]

Geschichte

Buckow war ursprünglich eine slawische Siedlung, deren Name etwa Buchenaue bedeutete. Archäologische Funde lassen eine Erstbesiedlung im 9. Jahrhundert vermuten. Am Anfang des 13. Jahrhunderts erwarb Herzog Heinrich I. von Schlesien das Land Lebus, zu dem die Märkische Schweiz gehörte. 1224 schenkte er den Zisterzienserklöstern Leubus und Trebnitz Teile des Landes. Es entstanden die Ortschaften Mönfberg (Müncheberg), Münchehofe, Trebnitz, Obersdorf und andere. Die Besiedlung erfolgte vorwiegend mit deutschen Kolonisten. Die, wie Ausgrabungen belegen, seit etwa 850 ansässigen Slawen mussten sich in die Töpfergasse (heute Wallstraße) zurückziehen, wo sie kleine Grundstücke mit sogenannten Wallgärten erhielten.

In den Jahren 1249–1251 kam das Land Lebus an den Erzbischof Wilbrand von Magdeburg. Erzbischof Rudolf überließ 1253 den Mönchen des Klosters Leubus das Dorf villa Buchowe mit der Hälfte der Mühle, sowie Siewersdorf (später Waldsieversdorf), Slawentin (Schlagenthin) und Obersdorf als Entschädigung für die an ihn abgetretene Stadt Monafeberg (Müncheberg). Dies ist die erste urkundliche Erwähnung Buckows. 1375 wird im Landbuch Karls IV. ein preurbium (Vorstadt) Buckow erwähnt. 1405 wurde das oppidum (Städtchen) Buckow vom Abt und dem Leubuser Konvent an Poppo von Holzendorf verkauft. Sein Sohn, Ritter Albrecht von Holzendorf verkaufte bereits 1416 Buckow und die zugehörigen Ortschaften an Kuno von Segeser. Am 17. April 1432 wurde Buckow von den Hussiten zerstört. 1463 war Buckow im Besitz von Jost von Ziegesar, einem Nachfahren des Kuno von Segeser. Unter der Herrschaft dieser Familie entwickelte sich der Hopfenanbau und -handel. Bis ins 19. Jahrhundert hinein baute man eingeschossige Ackerbürgerhäuser mit einfachen, verputzten Fassaden, die auch heute noch in weiten Teilen das Stadtbild prägen. Sie künden von einer Zeit, als Hopfenanbau und Bierbrauen den Ort bekannt machten. 1489 bezogen 39 Dörfer ihr Bier aus „Hoppen-Buckow“. 1465 erteilte Kurfürst Friedrich II. von Brandenburg der Stadt das Recht, Jahres- und Wochenmärkte abhalten zu dürfen.[15] Um 1550 erhielt Buckow Stadtfreiheit. Mehrfach wurde die Stadt von Feuersbrünsten fast komplett zerstört (1654, 1665 und 1769).

Bis zu dessen Säkularisation 1546 waren Einzelgüter auf der Feldmark Buckows, wie auch ein Teil des Schermützelsees, im Besitz des Zisterzienserinnen-Klosters Friedland. Zur Zeit des Großen Kurfürsten gehörte das Gut Buckow nebst den Dörfern Obersdorf, Möschen, Garzin, Sieversdorf, Hasenholz, Damsdorf und Münchehofe dem General Georg Adam von Pfuhl, welcher 1663 Schloß Buckow errichten ließ. Sein Schwiegersohn, Feldmarschall Heino Heinrich von Flemming, erhielt 1688 das Schloss, das seine Frau, Dorothea Elisabeth, 1673 geerbt hatte.[16] Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Schloss Buckow nach Plänen von Schinkel umgebaut und blieb bis 1945 im Besitz der Familie von Flemming. 1948 wurde das im Krieg stark beschädigte Schloss auf staatliche Anordnung abgerissen. Der fünf Hektar große Schlosspark, im 19. Jahrhundert vom Barockgarten in einen englischen Landschaftspark umgestaltet, erstreckt sich nördlich des Marktplatzes bis zum Schlossberg und wurde nach historischen Plänen rekonstruiert.

Im 18. und 19. Jahrhundert endete das „Goldene Hopfenzeitalter“. Die Buckower suchten nach neuem Broterwerb, von Leineweber- und Tuchmacherei über Seidenraupen- bis zur Rosenzucht. Erst als ab 1865 die Preußische Ostbahn und dann ab 1897 auch die Buckower Kleinbahn Ausflügler aus Berlin in die von Theodor Fontane beschriebene „ländliche Schönheit“ brachten, entwickelte sich eine neue Einnahmequelle, der Fremdenverkehr. Begüterte Leute von Rang und Namen ließen sich Villen bauen für die Sommerfrische, reich verziert im sogenannten Heimatstil. Fast jede Buckower Familie richtete ein Gästezimmer ein. Poeten, Maler, Musiker – die Märkische Schweiz zog viele an. Der „rasende Reporter“ Egon Erwin Kisch schlug hier seine Sommerzelte auf, ebenso wie der Fotomonteur und Grafiker John Heartfield. Bertolt Brecht und Helene Weigel zog es in den 1950er Jahren nach Buckow. Sie hatten hier ab 1952 ein Sommerhaus (Brecht-Weigel-Haus) auf einem Grundstück am Schermützelsee. Hier arbeitete der Dramatiker an Inszenierungen wie Katzgraben, Turandot und Coriolan. Ebenso entstand hier die Lyriksammlung Buckower Elegien, die noch lange nach Brechts Tod 1956 in der DDR kulturpolitische Erschütterungen auslöste. Auch nach dem Tode Brechts lebte und arbeitete Helene Weigel hier in den Sommermonaten. Seit 1977 steht das Haus als Museum für alle offen.

Zwischen 1959 und 1991 hatte das Theologische Seminar der Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der DDR seinen Standort in Buckow. Am ehemaligen Seminargebäude (Neue Promenade 34), das heute von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde genutzt wird, befindet sich eine Gedenktafel.[17]

Am 30. Dezember 2004 genehmigte das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg die Änderung des Namens der Stadt Buckow in Buckow (Märkische Schweiz) mit Wirkung zum 1. Februar 2005.[18]

Bevölkerungsentwicklung

|

|

|

|

|

Gebietsstand des jeweiligen Jahres,[19][20] ab 2011 auf Basis des Zensus 2011

Religion

- Evangelische Kirchengemeinde Buckow

- Katholische Pfarrgemeinde „St. Hedwig“ Buckow-Müncheberg mit Sitz in Müncheberg

- Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Buckow/Müncheberg (Baptisten)

Politik

Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung von Buckow (Märkische Schweiz) besteht aus 10 Stadtverordneten und dem ehrenamtlichen Bürgermeister bei folgender Sitzverteilung:

(Stand: Kommunalwahl am 25. Mai 2014)[21]

Bürgermeister

Der 2008 gewählte Bürgermeister Peter-Alexander Block (CDU) verstarb im Oktober 2011. Als seinen Nachfolger wählte die Stadtverordnetenversammlung am 16. November 2011 den Stadtverordneten Thiemo Seelig (CDU).[22] In der Bürgermeisterwahl am 25. Mai 2014 wurde Seelig ohne Gegenkandidat für fünf Jahre[23] im Amt bestätigt.[24]

Flagge

Die Stadt führt eine Flagge in weiß-grüner Streifenführung mit dem aufgelegten Stadtwappen.

Städtepartnerschaften

Sehenswürdigkeiten und Kultur

Bauwerke

In der Liste der Baudenkmale in Buckow (Märkische Schweiz) stehen die in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenen Denkmäler.

- Stadtpfarrkirche: Das denkmalgeschützte Kirchengebäude geht auf einen Vorgängerbau aus dem 13. Jahrhundert zurück. Sie brannte 1665 sowie 1686 ab und wurde neu aufgebaut. Im Zweiten Weltkrieg wird sie abermals durch einen Brand zerstört, wiederaufbaut und am 8. April 1951 erneut geweiht.

- Katholische Heilig Geist-Kapelle, 1953 errichtet und 2000 umgebaut

Geschichtsdenkmäler

- Findling vor dem Bahnhof als Gedenkstein für die Opfer des Faschismus

- Sowjetisches Ehrenmal in der Lindenstraße: Es erinnert an 70 sowjetische Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg 1945 gefallen sind. Das Denkmal ist in Form einer Tragfläche mit einem Roten Stern ausgeführt. Darunter befinden sich zwei Propellerflügel aus schwarzem Metall.

Museen

- Brecht-Weigel-Haus (früherer Sommersitz von Bertolt Brecht und Helene Weigel)

- Buckower Kleinbahn Museum

- Heimatstube

- Naturparkzentrum „Schweizer Haus“

Parks

- Schlosspark: Im 17. Jahrhundert entstand neben dem Schloss ein Garten im Stil des Barock. Er bestand aus einem Lustgarten mit Blumenbeeten sowie einem Nutzgarten für die Schlossküche. Beide sind heute nicht mehr erhalten. Im 18. Jahrhundert als englischer Landschaftsgarten umgeplant erhielt er seine heutige Gestalt Ende des 19. Jahrhunderts. Er wird unter anderem als Veranstaltungsort für Sommerkonzerte und die Buckower Rosentage genutzt. Am nördlichen Ende erhebt sich der 61 Meter hohe Schlossberg.[25]

- Lunapark mit Eiszeitgarten, einer gärtnerischer Darstellung einer eiszeitlich geprägten Landschaft mit Schautafeln und mehreren Findlingen, die zwischen 500 Kilogramm und 11,2 Tonnen schwer sind. Sie veranschaulichen, wie die Region um Buckow während der letzten Eiszeit geformt wurde.

Naturdenkmale

- Wurzelfichte (seit dem Orkan Kyrill in der Nacht vom 18. zum 19. Januar 2007 ist die Fichte kurz über den Wurzeln abgeknickt)

- Wolfsschlucht (Märkische Schweiz) (gehört allerdings bereits zu Pritzhagen, Oberbarnim)

Besucherzentrum „Drei Eichen“

Im Naturpark Märkische Schweiz direkt an dem Europaradwanderweg R1 und der nach Kriterien von „Wanderbares Deutschland“ zertifizierten „Naturparkroute Märkische Schweiz“ liegt das „Besucherzentrum für Natur- und Umwelterziehung Drei Eichen“. Die von Wald und Gewässern umgebene Herberge liegt drei Kilometer von der Stadt Buckow entfernt.

„Drei Eichen“ war zu DDR-Zeiten eine Touristenstation. Heute widmet sich das Umweltzentrum Themen aus den Bereichen Wildnispädagogik und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es gibt Solaranlagen und eine Pflanzenkläranlage zu sehen, Schautafeln, die Pflanzen, Tiere und Biotope der Region vorstellen, dem Abenteuerspielplatz „Trolleburg“ und das Tipidorf am Weiher, einen Wasser-Rundgang und GPS-Wanderungen im Angebot.

Theater

- THEATERuntendrunter

- Parktheater Buckow (Kino)

Regelmäßige Veranstaltungen

Die Buckower Rosentage sind eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung mit traditionellem Hintergrund.

Wirtschaft und Infrastruktur

Verkehr

Die Bundesstraße 168 zwischen Prötzel und Müncheberg durchquert im Westen das Stadtgebiet. Die Kreisstraße K 6413 zwischen Bollersdorf und Waldsieversdorf führt unmittelbar durch die Stadt.

In Buckow (Märkische Schweiz) befindet sich der Endbahnhof der Buckower Kleinbahn, einer in Müncheberg von der Preußischen Ostbahn abzweigenden Stichbahnstrecke. Eine Besonderheit dieser Bahn ist, dass auf ihr ein elektrifizierter Inselbetrieb stattfindet. Der reguläre Verkehr wurde 1998 seitens der Deutschen Bahn eingestellt. Seitdem findet in den Sommermonaten an Wochenend- und Feiertagen ein von einem Museumsverein organisierter Fahrbetrieb statt. Außerdem gibt es täglich in Müncheberg direkten Anschluss an den Bus nach Buckow (Linie 928 oder 930).

Bildung

- Kneipp-Kita „Helene Weigel“

- Kneipp-Grundschule „Bertolt Brecht“

Persönlichkeiten

- Georg Adam von Pfuhl (Pfuel) (1618–1672), Herr auf Gross- und Klein-Buckow, königlich-preußischer General der Kavallerie sowie Gouverneur der Zitadelle Spandau

- Heino Heinrich von Flemming (1632–1706), Herr auf Gross- und Klein-Buckow, Schwiegersohn des Georg Adam von Pfuhl, sächsischer, später brandenburgischer Generalfeldmarschall sowie Gouverneur von Berlin

- Theodor Fontane (1819–1898), Schriftsteller, schrieb in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg im Band 2 Das Oderland über Buckow

- Edmund von Flemming (1827–1897), Politiker, starb in Buckow

- Bertolt Brecht (1898–1956), Schriftsteller, lebte 1952–1956 in Buckow

- Helene Weigel (1900–1971), Schauspielerin, lebte 1952–1971 in Buckow

- Otto Schulz-Kampfhenkel (1910–1989), Geograph und Forschungsreisender, geboren in Buckow

- Käthe Reichel (1926–2012), Schauspielerin und Friedensaktivistin, lebte und starb in Buckow

- Harro Hess (1935–2011), Geologe, Autor und Wirtschaftsjournalist, starb in Buckow

- Ralf Dahrendorf (1929–2009), Soziologe und Politiker, besuchte 1941 bis 1944 in Buckow eine Internatsschule

- Rolf-Ulrich Kaiser (* 1943) Autor, Musikproduzent und Impresario, geboren in Buckow

- Christian Pauls (* 1944), deutscher Diplomat, geboren in Buckow

Siehe auch

Literatur

- W. Riehl und J. Scheu (Hrsg.): Berlin und die Mark Brandenburg mit dem Markgrafenthum Nieder-Lausitz in ihrer Geschichte und in ihrem gegenwärtigen Bestande. Berlin 1861, S. 371–373.

- „Fuhrmann-Chronik“ = E. Fuhrmann: Wanderungen durch die Märkische Schweiz in Wort und Bild. E. Fuhrmann's Verlag, Buckow Märkische Schweiz 1928. (Reprint mit Ergänzungsteilen in: Buckow. Märkische Schweiz. Reprint der Fuhrmann-Chronik aus dem Jahre 1928. Hrsg.: Stadt Buckow mit dem Kneipp- und Heimatverein Märkische Schweiz e. V., Buckow 1997.)

- Gang durch die Jahrhunderte. Einblicke in 750 Jahre Buckower Geschichte. Begleitbroschüre zur Ausstellung, zur Stadtgeschichte und zur Altstadterneuerung. Hrsg.: Fremdenverkehrsamt Märkische Schweiz u. a., Buckow 2003.

Weblinks

- Offizielle Website der Stadt Buckow

- Website Brecht-Weigel-Haus

- Schlosspark Buckow (PDF-Datei; 1,2 MB)

- Museumsbahn Buckower Kleinbahn

Einzelnachweise

- ↑ Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg Dezember 2023 (Fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahlen, bezogen auf den aktuellen Gebietsstand) (Hilfe dazu).

- ↑ Änderung des Namens der Stadt Buckow. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 30. Dezember 2004. Amtsblatt für Brandenburg Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg, 16. Jahrgang, 2005, Nummer 2, Potsdam, den 19. Januar 2005, S.20 PDF

- ↑ Claus Dalchow, Joachim Kiesel: Die Oder greift ins Elbegebiet – Spannungsverhältnisse und Sollbruchstellen zwischen zwei Flussgebieten. (PDF; 2,9 MB) In: Brandenburgische Geowissenschaftliche Beiträge, Hrsg.: Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Kleinmachnow Heft 1/2 2005, S. 81, ISSN 0947-1995.

- ↑ Naturraum Märkische Schweiz. LAG Märkische Schweiz e. V.

- ↑ Gang durch die Jahrhunderte, S. 5.

- ↑ Hans Domnick: Entwicklungskonzeption für den Geopark Ostbrandenburg. (PDF-Datei; 11,3 MB) Im Auftrag von: Investor Center Ostbrandenburg GmbH, Bereich Regionalmanagement Oder-Spree. Bad Freienwalde, 2006. S. 41.

- ↑ Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV): Lust auf NaTour. Brandenburgs Nationale Naturlandschaften. (PDF-Datei; 6,7 MB) Potsdam 2012, S. 38.

- ↑ Deutscher Wetterdienst: Mittelwerte [des Niederschlags/der Sonnenscheindauer/der Temperatur] bezogen auf den Standort 1990 (1961–1990); siehe Werte für Müncheberg Downloads aller drei Bereiche über DWD Mittelwerte.

- ↑ Fuhrmann-Chronik, S. 21. Es ist nicht festzustellen, ob die Aussage Majestät, in Buckow geht die Lunge auf Samt! tatsächlich so gefallen ist und auch nicht, von welchem „Leibarzt“ Friedrich Wilhelms IV. sie stammen könnte. Falls der Satz tatsächlich 1854 gefallen ist, kommen vermutlich die Ärzte Johann Lukas Schönlein oder Heinrich Gottfried Grimm infrage.

- ↑ Gang durch die Jahrhunderte, S. 17.

- ↑ In-Berlin-Brandenburg.com: Naturpark Märkische Schweiz – Die „Mini-Alpen“ Brandenburgs.

- ↑ Rund um Buckow: Neues aus Buckow und dem Amt Märkische Schweiz. III, 2000. Eintrag zum 28. September 2000.

- ↑ Fuhrmann-Chronik, S. 21.

- ↑ Dienstleistungsportal der Landesverwaltung des Landes Brandenburg – Buckow (Märkische Schweiz)

- ↑ Heinrich Gottfried Philipp Gengler: Regesten und Urkunden zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte deutscher Städte im Mittelalter, Erlangen 1863, S. 445.

- ↑ Allgemeine encyklopädie der wissenschaften und künste. F.A. Brockhaus, 1847, S. 173 (google.com).

- ↑ Theologisches Seminar Elstal: Die erzwungene Tradition des Seminars in Buckow 1959–1991; eingesehen am 27. Juni 2011

- ↑ Änderung des Namens der Stadt Buckow. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 30. Dezember 2004. Amtsblatt für Brandenburg – Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg, 16. Jahrgang, Nummer 2, vom 19. Januar 2005, S.20. PDF

- ↑ Historisches Gemeindeverzeichnis des Landes Brandenburg 1875 bis 2005. Landkreis Märkisch-Oderland. S. 18–21

- ↑ Bevölkerung im Land Brandenburg von 1991 bis 2015 nach Kreisfreien Städten, Landkreisen und Gemeinden, Tabelle 7

- ↑ Ergebnis der Kommunalwahl am 25. Mai 2014

- ↑ Thiemo Seelig zum Bürgermeister gewählt. Märkische Oderzeitung, 18. November 2011

- ↑ § 73 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes

- ↑ Ergebnis der Bürgermeisterwahl am 25. Mai 2014

- ↑ Der Schlosspark in Buckow, Webseite des Kultur- und Tourismusamtes Märkische Schweiz, (PDF), abgerufen am 1. Juni 2014.