„Fjodor Michailowitsch Dostojewski“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

→Internationale Rezeption und Wirkung: Nachweis fuer Expressionismus; Bergson herausgenommen (der mag hier sachlich hingehoeren, ich habe aber noch keine ausreichend starke Quelle gefunden) |

→Internationale Rezeption und Wirkung: Konservative Revolution, Theologie |

||

| Zeile 158: | Zeile 158: | ||

{{Überarbeiten}} |

{{Überarbeiten}} |

||

[[Datei:Dresden Dostojewski-Denkmal.JPG|mini|hochkant|rechts|Denkmal in [[Dresden]]]] |

[[Datei:Dresden Dostojewski-Denkmal.JPG|mini|hochkant|rechts|Denkmal in [[Dresden]]]] |

||

==== Philosophie und Psychologie ==== |

==== Philosophie, Theologie und Psychologie ==== |

||

Der Einfluss, den Dostojewski auf die abendländische Geistes- und Literaturgeschichte ausgeübt hat, ist immens und in zahllosen wissenschaftlichen Publikationen beschrieben worden. [[Friedrich Nietzsche]] dürfte – in französischen Übersetzungen – ''Die Erniedrigten und Beleidigten'', ''Aufzeichnungen aus einem Totenhaus'', ''Der Idiot'' und ''Die Dämonen'' gelesen haben. Er bewunderte Dostojewskis psychologischen Scharfblick und empfand ihn als „würdigen Gegner“. In der Auseinandersetzung mit Dostojewskis Romanen bot sich ihm Gelegenheit, sein eigenes hochambivalentes Verhältnis zum Christentum abzuarbeiten. Viele von Nietzsches Schriften, darunter ''[[Der Antichrist]]'' (1894), sind unmittelbare Früchte dieser Rezeption.<ref>{{Literatur | Autor=Gianluca Garelli | Titel=Nietzsche und Russland | Sammelwerk=Nietzsche-Studien | Band=Band 33 | Verlag=Walter de Gruyter | Ort=Berlin | Jahr=2004 | ISBN=3-11-017972-5 | Seiten=451f }} ({{Google Buch|BuchID= oKwvY8ts6WwC |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land=US}}); {{Literatur | Autor= Giuliano Campioni | Titel= Der französische Nietzsche | Verlag=de Gruyter | Ort=Berlin | Jahr=2009 | ISBN=978-3-11-017755-8 | Seiten=97 }} ({{Google Buch|BuchID=HNUWG-o2ZOEC |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }})</ref> |

Der Einfluss, den Dostojewski auf die abendländische Geistes- und Literaturgeschichte ausgeübt hat, ist immens und in zahllosen wissenschaftlichen Publikationen beschrieben worden. [[Friedrich Nietzsche]] dürfte – in französischen Übersetzungen – ''Die Erniedrigten und Beleidigten'', ''Aufzeichnungen aus einem Totenhaus'', ''Der Idiot'' und ''Die Dämonen'' gelesen haben. Er bewunderte Dostojewskis psychologischen Scharfblick und empfand ihn als „würdigen Gegner“. In der Auseinandersetzung mit Dostojewskis Romanen bot sich ihm Gelegenheit, sein eigenes hochambivalentes Verhältnis zum Christentum abzuarbeiten. Viele von Nietzsches Schriften, darunter ''[[Der Antichrist]]'' (1894), sind unmittelbare Früchte dieser Rezeption.<ref>{{Literatur | Autor=Gianluca Garelli | Titel=Nietzsche und Russland | Sammelwerk=Nietzsche-Studien | Band=Band 33 | Verlag=Walter de Gruyter | Ort=Berlin | Jahr=2004 | ISBN=3-11-017972-5 | Seiten=451f }} ({{Google Buch|BuchID= oKwvY8ts6WwC |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land=US}}); {{Literatur | Autor= Giuliano Campioni | Titel= Der französische Nietzsche | Verlag=de Gruyter | Ort=Berlin | Jahr=2009 | ISBN=978-3-11-017755-8 | Seiten=97 }} ({{Google Buch|BuchID=HNUWG-o2ZOEC |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }})</ref> |

||

[[Hermann Hesse]] verstand ''Die Brüder Karamasow'' 1920 nicht als sprachliches Kunstwerk, sondern als [[Prophezeiung]] des Unterganges Europas.<ref>{{Literatur | Autor= Hermann Hesse | Titel= Die Brüder Karamasoff oder der Untergang Europas | TitelErg= Einfälle bei der Lektüre Dostojewskis | Sammelwerk= [[Neue Rundschau]] | Jahr=1920 | Seiten=376–388 }}</ref> Dostojewskis mehrdeutige Sentenz ''„Wir sind Revolutionäre (…) aus Konservatismus“''<ref>{{Literatur | Autor=Fjodor Michailowitsch Dostojewski | Titel=Tagebuch eines Schriftstellers | TitelErg=1873‒81 | Auflage= | Verlag= | Ort=Darmstadt | Jahr=1963 | ISBN= | Seiten=22 }}</ref> wurde in Deutschland 1921 von Thomas Mann aufgegriffen und in das Schlagwort einer „[[Konservative Revolution|konservativen Revolution]]“ umgemünzt; popularisiert wurde dieses anschließend durch [[Arthur Moeller van den Bruck]].<ref>{{Literatur | Autor=Hermann Kurzke | Titel=Thomas Mann | TitelErg=Epoche ‒ Werk ‒ Wirkung | Auflage=4. | Verlag=C. H. Beck | Ort=München | Jahr=2010 | ISBN=978-3406-60831-5 | Seiten=32 }} ({{Google Buch|BuchID=XODG9TMLNyUC |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }}); {{Literatur | Autor= | Titel=Europa aus der Sicht Dostojewskis | TitelErg= | Seiten= | Herausgeber=Heiner Timmermann | Sammelwerk=Die Kontinentwerdung Europas | WerkErg=Festschrift für Helmut Wagner zum 65. Geburtstag | Verlag=Duncker & Humblot | Ort=Berlin | Auflage= | Jahr=1995 | ISBN=3-428-08345-8 | Seiten=61 }} ({{Google Buch|BuchID= DLcJeEZxRf8C |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land=US}})</ref> |

|||

| ⚫ | Jahrzehnte vor der Begründung der [[Psychoanalyse]] sondierte Dostojewski minutiös die menschliche Seele, wies ihre inneren Widersprüche und die Macht des [[Das Unbewusste|Unbewussten]] auf und bemühte sich um eine Rehabilitierung des [[Irrational]]en. Sigmund Freud und [[Alfred Adler]] haben sein Werk studiert und konnten [[Tiefenpsychologie|ihre Lehren]] auf Entdeckungen aufbauen, die Dostojewski bereits ausführlich dargestellt hatte.<ref>{{Literatur | Autor= Catherine Dalipagic-Czimazia | Titel=Dostoyevsky and Europe | Verlag= Council of Europe | Jahr=1993 | ISBN=92-871-2277-6 | Seiten=40 }}; siehe z. B. {{Literatur | Autor=Alfred Adler | Titel=[http://www.textlog.de/adler-psychologie-dostojewski.html Dostojewski] | Jahr=1918 }} (Vortrag)</ref> |

||

Im deutschen Sprachraum erlangte Dostojewskis Gottesverständnis über [[Eduard Thurneysen]] und [[Karl Barth]] großen Einfluss auf die [[Evangelische Theologie|evangelische Theologie]].<ref>{{Literatur | Autor=Judith Woolfe | Titel=Heidegger's Eschatology | TitelErg= Theological Horizons in Martin Heidegger's Early Work | Auflage= | Verlag=Oxford University Press | Ort=Oxford | Jahr=2013 | ISBN=978-0-19-968051-1 | Seiten=98 }} ({{Google Buch|BuchID=Dd4VAAAAQBAJ |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }})</ref><ref group="A">{{Literatur | Autor=Eduard Thurneysen | Titel=Dostojewski | TitelErg= | Auflage= | Verlag=Zwingli Verlag | Ort=Zürich | Jahr=1963 | ISBN= | Seiten= }} (erstmals München 1921); Karl Barth, Der Römerbrief, 1919.</ref> |

|||

[[Hermann Hesse]] verstand ''Die Brüder Karamasow'' 1920 nicht als sprachliches Kunstwerk, sondern als [[Prophezeiung]] des Unterganges Europas.<ref>{{Literatur | Autor= Hermann Hesse | Titel= Die Brüder Karamasoff oder der Untergang Europas | TitelErg= Einfälle bei der Lektüre Dostojewskis | Sammelwerk= [[Neue Rundschau]] | Jahr=1920 | Seiten=376–388 }}</ref> |

|||

| ⚫ | Jahrzehnte vor der Begründung der [[Psychoanalyse]] sondierte Dostojewski minutiös die menschliche Seele, wies ihre inneren Widersprüche und die Macht des [[Das Unbewusste|Unbewussten]] auf und bemühte sich um eine Rehabilitierung des [[Irrational]]en. Sigmund Freud und [[Alfred Adler]] haben sein Werk studiert und konnten [[Tiefenpsychologie|ihre Lehren]] auf Entdeckungen aufbauen, die Dostojewski bereits ausführlich dargestellt hatte.<ref>{{Literatur | Autor= Catherine Dalipagic-Czimazia | Titel=Dostoyevsky and Europe | Verlag= Council of Europe | Jahr=1993 | ISBN=92-871-2277-6 | Seiten=40 }}; siehe z. B. {{Literatur | Autor=Alfred Adler | Titel=[http://www.textlog.de/adler-psychologie-dostojewski.html Dostojewski] | Jahr=1918 }} (Vortrag)</ref> |

||

==== Literatur ==== |

==== Literatur ==== |

||

Dostojewski gilt als Neubegründer der europäischen Romanliteratur, eine Position, die ‒ je nach Autor ‒ allerdings auch [[Denis Diderot|Diderot]] (''[[Rameaus Neffe]]'', 1805) und [[Gustave Flaubert|Flaubert]] (''[[Madame Bovary]]'', 1858) zuerkannt wird.<ref>David Denby: ''[http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2012/06/dostoevsky-notes-from-underground.html Can Dostoevsky Still Kick You in the Gut?]'', The New Yorker, 11. Juni 2012.</ref> Kennzeichen des modernen Romans sind die Ablösung des Helden durch Durchschnittsmenschen, die Abschaffung des allwissenden, olympischen Erzählers und die Abkehr vom chronologisch und kausal angelegten Handlungsgefüge zugunsten eines Geschehens, das sich im Bewusstsein der Figuren spiegelt.<ref>{{Literatur | Autor=Jesse Matz | Titel= The Modern Novel| TitelErg= A Short Introduction | Verlag=Blackwell | Ort=Malden, MA | Jahr=2004 | ISBN=1-4051-0048-6 }} ({{Google Buch|BuchID= e5Bn24gYNqUC |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }})</ref> Die genealogische Reihe, mit der diese Entwicklung oft versinnbildlicht wird, führt von Dostojewski über [[Marcel Proust]], [[Franz Kafka]], [[James Joyce]], [[André Gide]] und [[William Faulkner]] bis hin zum [[Nouveau roman]].<ref>{{Literatur | Autor=Ernstpeter Ruhe | Titel= Alain Robbe-Grille: Le voyeur | Seiten=119‒136 | Herausgeber=Martha Kleinhaus, Klaus Stierstorfer | Sammelwerk=Lektüren für das 21. Jahrhundert | WerkErg=Schlüsseltexte europäischer Literatur: England, Frankreich, Irland, Italien, Portugal, Russland | Verlag=Königshausen & Neumann | Ort=Würzburg | Jahr=2001 | ISBN=3-8260-1944-X | Seiten=123 }} ({{Google Buch|BuchID= NqJbFYuhlU4C |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land=US}})</ref> Bis auf Faulkner, der sich über diesen Punkt nicht glaubwürdig geäußert hat,<ref>{{Literatur | Autor=Philip Weinstein | Titel=Becoming Faulkner | TitelErg= The Art and Life of William Faulkner | Verlag=Oxford University Press | Ort=Oxford | Jahr=2010 | ISBN=978-0-19-534153-9 | Seiten=97 }} ({{Google Buch|BuchID=krQTSpXpPPMC |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }})</ref> haben tatsächlich all diese Autoren Dostojewski gelesen und sehr geschätzt.<ref>Proust: {{Literatur | Autor=W. J. Leatherbarrow | Titel=Dostoyevsky: The Brothers Karamasov | Verlag=Cambridge University Press | Ort=Cambridge, England | Jahr=1992 | ISBN=0-521-38424-9 | Seiten=107 }} ({{Google Buch|BuchID=2FiZJo8kfccC|Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }}); Kafka: {{Literatur | Autor=Frank Möbus | Titel= Sünden-Fälle | TitelErg=Die Geschlechtlichkeit in Erzählungen Franz Kafkas | Verlag=Wallstein | Jahr=1994 | Seiten=68 }} ({{Google Buch|BuchID=Cw9DgT9g3rIC |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }}); Joyce: {{Literatur | Autor=M. Keith Booker | Titel=Joyce, Bakhtin, and the Literary Tradition | TitelErg=Toward a Comparative Cultural Poetics | Verlag=University of Michigan | Jahr=1997 | ISBN=0-472-10622-8 | Seiten=172 }} ({{Google Buch|BuchID=gQ-gV7igDq4C |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }}); {{Literatur | Autor=Arthur Power | Titel=Conversations with James Joyce | Verlag=Lilliput | Jahr=2000 | ISBN= 978-1-901866-41-4 | Seiten=58 }}; Gide: {{Literatur | Autor=André Gide | Titel=Dostojewski | TitelErg=Aufsätze und Vorträge | Verlag=DVA | Ort=Stuttgart | Jahr=1952 }}</ref> |

Dostojewski gilt als Neubegründer der europäischen Romanliteratur, eine Position, die ‒ je nach Autor ‒ allerdings auch [[Denis Diderot|Diderot]] (''[[Rameaus Neffe]]'', 1805) und [[Gustave Flaubert|Flaubert]] (''[[Madame Bovary]]'', 1858) zuerkannt wird.<ref>David Denby: ''[http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2012/06/dostoevsky-notes-from-underground.html Can Dostoevsky Still Kick You in the Gut?]'', The New Yorker, 11. Juni 2012.</ref> Kennzeichen des modernen Romans sind die Ablösung des Helden durch Durchschnittsmenschen, die Abschaffung des allwissenden, olympischen Erzählers und die Abkehr vom chronologisch und kausal angelegten Handlungsgefüge zugunsten eines Geschehens, das sich im Bewusstsein der Figuren spiegelt.<ref>{{Literatur | Autor=Jesse Matz | Titel= The Modern Novel| TitelErg= A Short Introduction | Verlag=Blackwell | Ort=Malden, MA | Jahr=2004 | ISBN=1-4051-0048-6 }} ({{Google Buch|BuchID= e5Bn24gYNqUC |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }})</ref> Die genealogische Reihe, mit der diese Entwicklung oft versinnbildlicht wird, führt von Dostojewski über [[Marcel Proust]], [[Franz Kafka]], [[James Joyce]], [[André Gide]] und [[William Faulkner]] bis hin zum [[Nouveau roman]].<ref>{{Literatur | Autor=Ernstpeter Ruhe | Titel= Alain Robbe-Grille: Le voyeur | Seiten=119‒136 | Herausgeber=Martha Kleinhaus, Klaus Stierstorfer | Sammelwerk=Lektüren für das 21. Jahrhundert | WerkErg=Schlüsseltexte europäischer Literatur: England, Frankreich, Irland, Italien, Portugal, Russland | Verlag=Königshausen & Neumann | Ort=Würzburg | Jahr=2001 | ISBN=3-8260-1944-X | Seiten=123 }} ({{Google Buch|BuchID= NqJbFYuhlU4C |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land=US}})</ref> Bis auf Faulkner, der sich über diesen Punkt nicht glaubwürdig geäußert hat,<ref>{{Literatur | Autor=Philip Weinstein | Titel=Becoming Faulkner | TitelErg= The Art and Life of William Faulkner | Verlag=Oxford University Press | Ort=Oxford | Jahr=2010 | ISBN=978-0-19-534153-9 | Seiten=97 }} ({{Google Buch|BuchID=krQTSpXpPPMC |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }})</ref> haben tatsächlich all diese Autoren Dostojewski gelesen und sehr geschätzt.<ref>Proust: {{Literatur | Autor=W. J. Leatherbarrow | Titel=Dostoyevsky: The Brothers Karamasov | Verlag=Cambridge University Press | Ort=Cambridge, England | Jahr=1992 | ISBN=0-521-38424-9 | Seiten=107 }} ({{Google Buch|BuchID=2FiZJo8kfccC|Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }}); Kafka: {{Literatur | Autor=Frank Möbus | Titel= Sünden-Fälle | TitelErg=Die Geschlechtlichkeit in Erzählungen Franz Kafkas | Verlag=Wallstein | Jahr=1994 | Seiten=68 }} ({{Google Buch|BuchID=Cw9DgT9g3rIC |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }}); Joyce: {{Literatur | Autor=M. Keith Booker | Titel=Joyce, Bakhtin, and the Literary Tradition | TitelErg=Toward a Comparative Cultural Poetics | Verlag=University of Michigan | Jahr=1997 | ISBN=0-472-10622-8 | Seiten=172 }} ({{Google Buch|BuchID=gQ-gV7igDq4C |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }}); {{Literatur | Autor=Arthur Power | Titel=Conversations with James Joyce | Verlag=Lilliput | Jahr=2000 | ISBN= 978-1-901866-41-4 | Seiten=58 }}; Gide: {{Literatur | Autor=André Gide | Titel=Dostojewski | TitelErg=Aufsätze und Vorträge | Verlag=DVA | Ort=Stuttgart | Jahr=1952 }}</ref> |

||

Wie nach ihm [[Henry James]], [[Joseph Conrad]], Marcel Proust, [[Virginia Woolf]], James Joyce und Franz Kafka, beschrieb Dostojewski nicht mehr die [[Wirklichkeit]], sondern führte in die Welt des Romans den [[Zweifel]] und die [[Zweideutigkeit]] ein.<ref>{{Literatur | Autor= Catherine Dalipagic-Czimazia | Titel=Dostoyevsky and Europe | Verlag= Council of Europe | Jahr=1993 | ISBN=92-871-2277-6 | Seiten=38f }}; {{Literatur | Autor=[[Nathalie Sarraute]] | Titel=Zeitalter des Misstrauens | Verlag=Suhrkamp | Ort=Frankfurt am Main | Jahr=1975 | ISBN=3-518-06723-0 }}</ref> An die Stelle einer geordneten, fast wissenschaftlichen Architektur mit strikter Kausalität der Motive und Akte traten bei Dostojewski eine intuitive, irrationale Weltansicht, [[freie Assoziation]] und literarische Mittel wie [[Leitmotiv]]e, parallel geführte Episoden, kontrastierende Themen und Szenen. Autoren wie Thomas Mann, Virginia Woolf, [[Aldous Huxley]] und William Faulkner haben seine Prinzipien der thematischen Komposition übernommen und weiterentwickelt.<ref group="A">Thomas Mann befasste sich mit Dostojewski in seinem Essay: {{Literatur | Autor=Thomas Mann | Titel=Dostojewski ‒ mit Maßen | Herausgeber=Thomas Mann | Sammelwerk=Neue Studien | Verlag=Bermann-Fischer | Ort=Stockholm | Jahr=1948 }}</ref> Vom Primat des [[Subjektivität|Subjektiven]] zeugt auch Dostojewskis Präferenz für Erzähltechniken wie den [[Innerer Monolog|inneren Monolog]] und das Bekenntnis; übernommen wurden diese unter anderem vom deutschen [[Expressionismus (Literatur)|literarischen Expressionismus]], besonders [[Paul Kornfeld]] und [[Franz Werfel]].<ref>{{Literatur | Autor= Catherine Dalipagic-Czimazia | Titel=Dostoyevsky and Europe | Verlag= Council of Europe | Jahr=1993 | ISBN=92-871-2277-6 | Seiten=39}}; {{Literatur | Autor=Barbara Baumann, Birgitta Oberle | Titel=Deutsche Literatur in Epochen | TitelErg= | Auflage=2. | Verlag=Max Hueber | Ort=Ismaning | Jahr=1996 | ISBN=3-19-001399-3 | Seiten=188 }} ({{Google Buch|BuchID=sGnNDC1oI94C |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }}) |

Wie nach ihm [[Henry James]], [[Joseph Conrad]], Marcel Proust, [[Virginia Woolf]], James Joyce und Franz Kafka, beschrieb Dostojewski nicht mehr die [[Wirklichkeit]], sondern führte in die Welt des Romans den [[Zweifel]] und die [[Zweideutigkeit]] ein.<ref>{{Literatur | Autor= Catherine Dalipagic-Czimazia | Titel=Dostoyevsky and Europe | Verlag= Council of Europe | Jahr=1993 | ISBN=92-871-2277-6 | Seiten=38f }}; {{Literatur | Autor=[[Nathalie Sarraute]] | Titel=Zeitalter des Misstrauens | Verlag=Suhrkamp | Ort=Frankfurt am Main | Jahr=1975 | ISBN=3-518-06723-0 }}</ref> An die Stelle einer geordneten, fast wissenschaftlichen Architektur mit strikter Kausalität der Motive und Akte traten bei Dostojewski eine intuitive, irrationale Weltansicht, [[freie Assoziation]] und literarische Mittel wie [[Leitmotiv]]e, parallel geführte Episoden, kontrastierende Themen und Szenen. Autoren wie Thomas Mann, Virginia Woolf, [[Aldous Huxley]] und William Faulkner haben seine Prinzipien der thematischen Komposition übernommen und weiterentwickelt.<ref group="A">Thomas Mann befasste sich mit Dostojewski in seinem Essay: {{Literatur | Autor=Thomas Mann | Titel=Dostojewski ‒ mit Maßen | Herausgeber=Thomas Mann | Sammelwerk=Neue Studien | Verlag=Bermann-Fischer | Ort=Stockholm | Jahr=1948 }}; zu Virginia Woolf: {{Literatur | Autor=Roberta Rubinstein | Titel=Virginia Woolf and the Russian Point of View | TitelErg= | Auflage= | Verlag=Palgrave MacMillan | Ort= | Jahr=2009 | ISBN=0230100554 | Seiten=49ff }} ({{Google Buch|BuchID=qSjFAAAAQBAJ |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }})</ref> Vom Primat des [[Subjektivität|Subjektiven]] zeugt auch Dostojewskis Präferenz für Erzähltechniken wie den [[Innerer Monolog|inneren Monolog]] und das Bekenntnis; übernommen wurden diese unter anderem vom deutschen [[Expressionismus (Literatur)|literarischen Expressionismus]], besonders [[Paul Kornfeld]] und [[Franz Werfel]].<ref>{{Literatur | Autor= Catherine Dalipagic-Czimazia | Titel=Dostoyevsky and Europe | Verlag= Council of Europe | Jahr=1993 | ISBN=92-871-2277-6 | Seiten=39}}; {{Literatur | Autor=Barbara Baumann, Birgitta Oberle | Titel=Deutsche Literatur in Epochen | TitelErg= | Auflage=2. | Verlag=Max Hueber | Ort=Ismaning | Jahr=1996 | ISBN=3-19-001399-3 | Seiten=188 }} ({{Google Buch|BuchID=sGnNDC1oI94C |Seite=|Linktext=eingeschränkte Online-Version|Land= }})</ref> |

||

Als Anatomen der fast pathologischen Komplexität der menschlichen Seele folgten Dostojewski auch die Schriftsteller [[Knut Hamsun]] (''[[Hunger (Roman)|Hunger]]'', 1890) und [[Italo Svevo]] (''[[Zeno Cosini|Zenos Gewissen]]'', 1923) nach. Seine Beschäftigung mit den dunklen Seiten der Seelen hat u. a. [[Thomas Mann]] (''[[Buddenbrooks]]'', ''[[Der Zauberberg]]'', ''[[Doktor Faustus]]''), [[Robert Walser]] und [[Marek Hłasko]] angeregt.<ref>{{Literatur | Autor= Catherine Dalipagic-Czimazia | Titel=Dostoyevsky and Europe | Verlag= Council of Europe | Jahr=1993 | ISBN=92-871-2277-6 | Seiten=40f }}</ref> Mit seiner theologischen Perspektive hat Dostojewski besonders [[Alexandros Papadiamantis]] angeregt.<ref>{{Literatur | Autor=Anestēs G. Keselopoulos | Titel=Greece’s Dostoevsky | TitelErg=The Theological Vision of Alexandros Papadiamandis | Verlag=Createspace Independent Publishing Platform | Jahr=2011 | ISBN=978-1-4637-7023-5 }}</ref> |

Als Anatomen der fast pathologischen Komplexität der menschlichen Seele folgten Dostojewski auch die Schriftsteller [[Knut Hamsun]] (''[[Hunger (Roman)|Hunger]]'', 1890) und [[Italo Svevo]] (''[[Zeno Cosini|Zenos Gewissen]]'', 1923) nach. Seine Beschäftigung mit den dunklen Seiten der Seelen hat u. a. [[Thomas Mann]] (''[[Buddenbrooks]]'', ''[[Der Zauberberg]]'', ''[[Doktor Faustus]]''), [[Robert Walser]] und [[Marek Hłasko]] angeregt.<ref>{{Literatur | Autor= Catherine Dalipagic-Czimazia | Titel=Dostoyevsky and Europe | Verlag= Council of Europe | Jahr=1993 | ISBN=92-871-2277-6 | Seiten=40f }}</ref> Mit seiner theologischen Perspektive hat Dostojewski besonders [[Alexandros Papadiamantis]] angeregt.<ref>{{Literatur | Autor=Anestēs G. Keselopoulos | Titel=Greece’s Dostoevsky | TitelErg=The Theological Vision of Alexandros Papadiamandis | Verlag=Createspace Independent Publishing Platform | Jahr=2011 | ISBN=978-1-4637-7023-5 }}</ref> |

||

| Zeile 176: | Zeile 178: | ||

Weitere von Dostojewski beeinflusste Autoren sind [[Albert Camus]], [[Henry Miller]] und [[Gabriel García Márquez]]. In seiner posthumen Sammlung von Entwürfen, ''[[A Moveable Feast]]'', behauptete Ernest Hemingway, dass „manche Sachen in Dostojewski glaubbar und andere unglaubbar sind, aber einige so wahr, dass sie dich beim Lesen ändern; Gebrechlichkeit und Wahnsinn, Boshaftigkeit und Heiligkeit, Irrsinn des Glückspieles – all das kommt in seinen Geschichten vor“.<ref>{{cite book|url=http://books.google.com/books?id=O5kw7ukXZ3gC|title=Hemingway’s A Farewell To Arms: a Critical Study|first=Bhim S.|last=Dahiya|publisher=Academic Foundation|year=1992|page=15|isbn=978-81-269-0772-4}}</ref> |

Weitere von Dostojewski beeinflusste Autoren sind [[Albert Camus]], [[Henry Miller]] und [[Gabriel García Márquez]]. In seiner posthumen Sammlung von Entwürfen, ''[[A Moveable Feast]]'', behauptete Ernest Hemingway, dass „manche Sachen in Dostojewski glaubbar und andere unglaubbar sind, aber einige so wahr, dass sie dich beim Lesen ändern; Gebrechlichkeit und Wahnsinn, Boshaftigkeit und Heiligkeit, Irrsinn des Glückspieles – all das kommt in seinen Geschichten vor“.<ref>{{cite book|url=http://books.google.com/books?id=O5kw7ukXZ3gC|title=Hemingway’s A Farewell To Arms: a Critical Study|first=Bhim S.|last=Dahiya|publisher=Academic Foundation|year=1992|page=15|isbn=978-81-269-0772-4}}</ref> |

||

Auf Dostojewski beriefen sich sehr verschiedenartige Schulen und Bewegungen, wie der [[Surrealismus]], der [[Existentialismus]], aber auch die [[Beat-Generation]] und konservative Bewegungen.<ref>Bloshteyn: ''The Making of a Counter-Culture Icon: Henry Miller’s Dostoevsky''. 2007, S. 5. |

Auf Dostojewski beriefen sich sehr verschiedenartige Schulen und Bewegungen, wie der [[Surrealismus]], der [[Existentialismus]], aber auch die [[Beat-Generation]] und konservative Bewegungen.<ref>Bloshteyn: ''The Making of a Counter-Culture Icon: Henry Miller’s Dostoevsky''. 2007, S. 5.</ref> Dostojewski war ein Vorreiter des russischen [[Symbolismus]];<ref>Lavrin (2005), S. 38.</ref> häufig wurde auf Dostojewskis Weissagungen und seine realistische Orthodoxie Bezug genommen.<ref>{{cite web|url=http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=2595|title=Достоевский как пророк и апостол православного реализма|trans_title=Dostojewski als Prophet und Apostel der realistischen Orthodoxie|publisher=Мгарскiй Колоколъ|language=russisch|author=Justin (Popowitsch)|accessdate=16. September 2013}}</ref><ref>{{cite journal|url=http://magazines.russ.ru/slovo/2010/65/ka13.html|title=Достоевский как ветхозаветный пророк|trans_title=Dostojewski als alttestamentarischer Prophet|publisher=Русский журнал|journal=Слово|year=2010|issue=65|language=russisch|author=Wladimir Kantor|accessdate=16. September 2013}}</ref><ref>{{cite web|url=http://ruskline.ru/analitika/2010/7/05/fm_dostoevskij_kak_religioznyj_myslitel_propovednik_i_prorok/|title=Ф.М. Достоевский как религиозный мыслитель, проповедник и пророк|trans_title=F.M. Dostojewski als religiöser Denker, Prediger und Prophet|publisher=Ruskline.ru|language=russisch|author=Nikolai Simakow|date=5. Juli 2010|accessdate=16. September 2013}}</ref> |

||

=== Adaptionen === |

=== Adaptionen === |

||

Version vom 10. Januar 2014, 00:27 Uhr

Fjodor Michailowitsch Dostojewski ( , wiss. Transliteration Fëdor Mihajlovič Dostoevskij; * 11. November 1821 in Moskau; † 9. Februar 1881 in Sankt Petersburg) gilt als einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller. Seine schriftstellerische Laufbahn begann Dostojewski 1844; die bedeutendsten Werke, darunter Schuld und Sühne, Der Idiot, Die Dämonen und Die Brüder Karamasow, entstanden jedoch erst in den 1860er und 1870er Jahren. Dostojewski schrieb neun Romane, 22 Novellen und Erzählungen und ein umfangreiches Korpus an nichtfiktionalen Texten. Das literarische Werk beschreibt die Verhältnisse im Russland des 19. Jahrhunderts, das sich politisch, sozial und spirituell in einem tiefgreifenden Umbruch befand. Dostojewski wird als einer der großartigsten Psychologen der Weltliteratur betrachtet.[1] Fast sein gesamtes Romanwerk erschien in Form von Feuilletonromanen und weist darum die für dieses Genre typischen kurzen Spannungsbögen auf, wodurch es trotz seiner Vielschichtigkeit und Komplexität selbst für unerfahrene Leser leicht zugänglich ist. Seine Bücher wurden in mehr als 170 Sprachen übersetzt.[2]

In der zweiten Hälfte der 1840er Jahre stand Dostojewski dem Frühsozialismus nahe und war aktives Mitglied im revolutionären Petraschewski-Zirkel. 1849 wurde er deswegen verhaftet und zum Tode verurteilt, aber begnadigt und zu vier Jahren Lagerhaft und anschließendem Militärdienst in Sibirien gezwungen. Nach der Freilassung nahm er seine Schreibtätigkeit wieder auf und gründete, um nach eigenen Vorstellungen publizieren zu können, nacheinander zwei Zeitschriften (Wremja und Epocha). Die erste wurde verboten, die zweite trieb ihn in den Ruin, und zwang ihn zur Flucht vor den Gläubigern und zu einem dreijährigen Aufenthalt ins Ausland. Dostojewski litt an Epilepsie und viele Jahre auch an Spielsucht. Während seine Zeitgenossen Lew Tolstoi, Iwan Turgenew und Iwan Gontscharow unter Bedingungen weitgehender materieller Sorglosigkeit schreiben konnten, waren die äußeren Umstände von Dostojewskis Schreibtätigkeit fast zeitlebens von finanzieller Not geprägt. Weite Anerkennung genoss er erst in den letzten zehn Jahren seines Lebens.

Leben und Werk

Kindheit und Jugend

Fjodor Dostojewskis Vater, Michail Andrejewitsch Dostojewski, war Arzt an der Moskauer Marijinski-Klinik für die Armen, und Sohn und Enkel von ostkatholischen Priestern, die die Autorität des Papstes anerkannten, aber gleichzeitig dem orthodoxen Ritus folgten. Die Vorfahren hatten einmal dem litauischen Adel angehört.[3][A 1] Die Mutter, Marija Fjodorowna, geb. Netschajewa, stammte aus einer wohlhabenden Moskauer Kaufmannsfamilie. Das Paar hatte acht Kinder, von denen sieben das Erwachsenenalter erreichten. Nach dem erstgeborenen Sohn Michail (1820–1864) war der am 11. November 1821 (im julianischen Kalender: 30. Oktober 1821) geborene Fjodor das zweite Kind. Es folgten Warwara (1822–1892), Andrei (1825–1897), Wera (1829–1896), Nikolai (1831–1883) und Alexandra (1835–1889).[4] Das Einkommen des Vaters reichte knapp aus, um die wachsende Familie zu ernähren. Nach einer Beförderung und Nobilitierung konnte er 1831 allerdings das vor Moskau gelegene Gut Darowoje erwerben, auf dem die Familie einige Jahre lang die Sommerferien verbrachte.[5]

Fjodor Dostojewskis Vater war ein ehrgeiziger Mann, dem es viel bedeutete, sich selbst und seine Familie sozial und finanziell voranzubringen. Mit großem Einsatz betrieb er die Ausbildung der Kinder.[6] Elementarunterricht erhielt Fjodor zunächst durch die Mutter, die ihre Kinder auch Französisch lehrte.[7] Der russisch-orthodoxe Glaube spielte in der Familie eine große Rolle. Die Mutter hatte die Söhne mit religiösen Kinderbüchern alphabetisiert, und für ihre weitere religiöse Ausbildung kam ein Diakon ins Haus.[8] Besonders bewegt war das Kind Dostojewski vom Buch Ijob.[9] Er war ein Vielleser und verschlang u. a. Derschawin, Karamsin, Schukowski und Puschkin, aber auch Walter Scott und populäre Unterhaltungsliteratur der Zeit. Auch die Bibel kannte er durch und durch.[10] Französisch lernte er u. a. durch die Lektüre von Voltaires Henriade.[11] Von 1833 an besuchten Fjodor und sein Bruder Michail zunächst das französische Internat von Monsieur Souchard, wechselten 1834 aber auf das Internat von Leonty Iwanowitsch Tschermak, das als das beste in Moskau galt.[12]

Studium und Dienst als Militäringenieur

Am 27. Februar 1837 starb Fjodor Dostojewskis Mutter an Tuberkulose; sie wurde nur 36 Jahre alt.[13] Kurz darauf absolvierte Fjodor die schwierige Aufnahmeprüfung für die angesehene Militärische ingenieurtechnische Universität in Sankt Petersburg und begann sein Studium im Januar 1838.[14] Neben den technischen Fächern studierte er auch russische und französische Literatur, darunter Gogol, Hugo und Balzac.[15] George Sand regte ihn durch ihre Schriften zur Idee eines christlichen Sozialismus an.[16] Großen Eindruck hinterließ bei ihm auch die Lektüre Schillers.[17][A 2]

Am 6. Juni 1839 starb, an einem Schlaganfall, auch Dostojewskis Vater.[18][A 3] Weil er erst 17 Jahre alt war, erhielt Fjodor Verwandte zum Vormund.[19] Im August 1841 wurde er zum Offizier befördert und mietete eine private Wohnung, die er sich mit einem Kommilitonen teilte. Nach dem Unterricht las und schrieb er dort. Zwölf Monate darauf wurde er Seconde-Lieutenant, und noch ein Jahr später schloss er das Studium ab.[20] Am 6. August 1843 begann Dostojewski seinen Dienst als Militäringenieur. Um in Sankt Petersburg bleiben und viel Zeit zum Schreiben verwenden zu können, nahm er einen unbedeutenden Posten als Militärzeichner an.[21] Als schließlich doch eine Versetzung zu einem entlegenen Militärstützpunkt drohte, entschloss er sich, die Laufbahn als Militäringenieur zu beenden. Sein Abschiedsgesuch wurde am 19. Oktober 1844 angenommen.[22] Die kleine Erbschaft erlaubte es ihm, sich eine Zeitlang ausschießlich dem Schreiben zu widmen.[23]

Schriftstellerische Anfänge

Bereits seit Anfang 1844 hatte Dostojewski sich mit der Übersetzung französischer Prosa beschäftigt; seine Übertragung von Balzacs Eugénie Grandet erschien im Sommer in der Zeitschrift Repertuar i Panteon. Aus Briefen ist bekannt, dass er daneben eigene schriftstellerische Versuche unternahm, die jedoch verloren gegangen sind.[24] Dostojewskis erstes erhaltenes Werk ist der zwischen April 1844 und März 1845 entstandene Briefroman Arme Leute.[25] Dmitri Grigorowitsch, mit dem er seit der Studienzeit befreundet war und seit 1844 auch die Wohnung teilte, reichte das Manuskript an seinen Bekannten Nikolai Nekrassow weiter, über den es zu dem einflussreichen Kritiker Wissarion Belinski gelangte.[26] Nekrassow und Grigorowitsch machten Dostojewski mit Awdotja und Iwan Panajew bekannt, in deren Salon er aus seinem Werk erstmals vor Fachpublikum vorlas.[27] Nekrassow veröffentlichte den Roman am 15. Januar 1846 in seiner Zeitschrift Peterburgskij sbornik. Arme Leute wurde ein enormer Erfolg.[28] Es war das erste Werk in der russischen Literatur, das Menschen, die in Armut und Elend leben, mit der ganzen Zartheit und Komplexität ihrer Gefühle und ihres Leidens porträtierte. Die Petersburger Intelligenzija, welche für soziale Themen äußerst sensibel war, begrüßte ihn enthusiastisch.[29]

Dostojewskis Fördererer Belinski war Vertreter eines atheistischen Sozialismus und warb bei seinem 24-jährigen Protégé erfolgreich für Cabet, Leroux, Proudhon und Feuerbach.[30] In der von ihm dominierten Zeitschrift Otetschestwennye Sapiski veröffentlichte er Anfang Februar 1846 auch Dostojewskis Novelle Der Doppelgänger. Die Begeisterung, die Belinski und seine Freunde für den Debütroman gezeigt hatten, war jedoch schon wieder verflogen; das zweite Werk nahmen sie weitaus kühler auf.[31] Dostojewski fühlte sich im Belinski-Cercle bald offen abgelehnt.[32] Zuflucht fand er im Kreis von Nikolai Beketow, der Fourier und dem utopischen Sozialismus nahestand.[33] Vom Winter 1846/47 an besuchte er auch Treffen des Kreises von Michail Petraschewski. Petraschewski besaß viele verbotene Bücher; und Dostojewski belas sich darin über die aktuellsten sozialen und politischen Ideen der Zeit, besonders über die von Fourier und Saint-Simon.[34] Gemeinsam mit Sergej Durow und Nikolai Speschnjow gehörte Dostojewski zum radikalen Flügel der Petraschewzen, der eine Revolution gegen die zaristische Despotie vorbereitete.[35]

Vom Herbst 1846 bis zum Frühjahr 1849 veröffentlichte er eine ganze Reihe kleinerer Prosaarbeiten: Herr Prochartschin, Eine Novelle in neun Briefen, Die Wirtin, Der eifersüchtige Gatte, Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett, Das schwache Herz, Polsunkow, Der ehrliche Dieb, Weihnachtsbaum und Hochzeit und Weiße Nächte. Die meisten dieser Erzählungen erschienen in den Otetschestwennye Sapiski.[36] Im Frühjahr 1849 kamen dort auch die ersten Teile von Dostojewskis Roman Njetotschka Neswanowa heraus.[37]

Verhaftung und Prozess

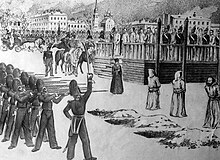

Dostojewski hatte keine Gelegenheit mehr, das Werk fertigzustellen: In den frühen Morgenstunden des 23. April 1849 wurde er verhaftet.[38] Das Innenministerium hatte die Petraschewzen durch einen Agent Provocateur, Pjotr Antonelli, auskundschaften lassen.[39] Die Niederschlagung der Gruppe war eine Reaktion auf Volksaufstände in mehreren Ländern Mitteleuropas; die Behörde wollte verhindern, dass die Erhebungen sich bis nach Russland ausdehnten.[40] Insgesamt 35 Personen waren verhaftet worden, darunter auch Unbeteiligte, die bald freigelassen wurden. Seinen Prozess erwartete Dostojewski in der Peter-und-Paul-Festung, einem Gefängnis für besonders gefährliche Staatsverbrecher.[41] Im Gefängnis schrieb er die Erzählung Ein kleiner Held, die allerdings erst 1857 veröffentlicht wurde.[42] Die Vorwürfe gegen Dostojewski gingen vors Militärgericht. Das Urteil fiel am 17. September: Dostojewski wurde für schuldig befunden, an Treffen der Petraschewzen teilgenommen und dort aus Belinskis berüchtigtem Brief an Gogol vorgelesen zu haben, in dem Autokratie, Leibeigenschaft und Religion scharf angegriffen wurden.[43] Gemeinsam mit 14 weiteren Angeklagten wurde er zum Tode verurteilt. Er war 28 Jahre alt.[44]

Die Exekution, die am 22. Dezember 1849 auf dem Paradeplatz der Semjonowski-Garde vorbereitet wurde, erwies sich als Scheinhinrichtung. Die Verurteilten wurden in weiße Hemden eingekleidet; als die ersten drei bereits an den Pfosten standen, wurde das neue Urteil verlesen, das der oberste Militärgerichtshof bereits am 19. November verhängt hatte: Dostojewski sollte seine Bürgerrechte verlieren und eine achtjährige Haftstrafe mit Zwangsarbeit verbüßen; Zar Nikolaus hatte ihm allerdings die Gnade gewährt, dass er nach vierjähriger Haft in den Militärdienst würde wechseln können, wo er auch die Bürgerrechte zurückerlangen sollte.[45]

Straflager und Militärdienst

Arbeitslager

Dostojewski trat die über 3000 km weite Reise nach Sibirien am 24. Dezember 1849 an.[47] Im Arbeitslager, der Omsker Katorga, traf er am 23. Januar 1850 ein. Die politischen Häftlinge waren zusammen mit gewöhnlichen Straftätern untergebracht. Die sanitären Einrichtungen waren primitiv, die Männer schliefen auf nackten Holzbrettern und ernährten sich von Krautsuppe. Dostojewski wurde während seiner gesamten Haftzeit in schweren Ketten gehalten. Er durfte nicht schreiben, verbrachte aber einige Zeit in der Krankenstation, wo er heimlich ein Notizbuch führen konnte.[48]

Der Revolutionsidee und seinen früheren politischen Überzeugungen schwor Dostojewski während der Gefangenschaft und dem anschließenden Militärdienst vollständig ab. Sein Leben lang hielt er jedoch am Ideal eines christlichen Sozialismus fest, d. h. an der Idee, dass Menschlichkeit durch ihre spirituelle Kraft ein Paradies auf Erden schaffen könne.[49]

Militärdienst

Am 15. Februar 1854 wurde er aus der Katorga entlassen. Aus gesundheitlichen Gründen blieb er in Omsk noch bis Mitte März und reiste dann ins kasachische Semipalatinsk, wo er sich dem 7. Sibirischen Linienbataillon anschließen musste. Weil Freunde sich für ihn einsetzten, brauchte er nicht in der Kaserne zu wohnen, sondern schlief in einer gemieteten Hütte. Vom Frühjahr 1855 an teilte er sich eine Datsche mit Baron Alexander Wrangel, einem einflussreichen neuen Freund, der Dostojewski in der besseren Gesellschaft des Ortes einführte; dank Wrangels Hilfe wurde Dostojewski im November 1855 auch zum Offizier befördert.[50] Im Frühjahr 1856 erreichte Wrangel sogar, dass Dostojewski wieder erlaubt wurde, literarische Arbeiten zu veröffentlichen.[51]

Bereits 1854 hatte Dostojewski die Familie Issajew kennengelernt. Die Issajews verzogen 1855 nach Kusnezk, wo der Mann, Alexander, wenige Monate später starb. Mit der Frau, Marija Issajewna, war Dostojewski brieflich in Verbindung geblieben und warb nun um ihre Hand. Als seine Lebensumstände sich gebessert hatten, nahm sie seinen Heiratsantrag an. Die Trauung fand am 6. Februar 1857 in Kusnezk statt. Marija brachte einen Sohn, den 9-jährigen Pawel, mit in die Ehe. Auf der Heimreise nach Semipalatinsk, wo das Paar sich dann niederließ, erlitt Dostojewski seinen ersten schweren epileptischen Anfall und bekam erstmals auch die Diagnose Epilepsie gestellt.[52] Unter auffälligen Symptomen wie Bewusstseinsverlusten hatte er bereits in Sankt Petersburg gelitten und im Mai 1846 deswegen auch einen Arzt, Stepan Janowski, konsultiert.[53]

Am 18. April 1857 erhielt Dostojewski seine Bürgerrechte zurück.[54] Auch zu schreiben begann er wieder. 1858 entstanden die Novellen Onkelchens Traum und Das Gut Stepantschikowo und seine Bewohner.[55] Danach schrieb er zwei Romane: Aufzeichnungen aus einem Totenhaus und Erniedrigte und Beleidigte.[56] Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich so sehr, dass er am 18. März 1859 aus dem Militärdienst entlassen wurde. Gern wäre er nach Sankt Petersburg umgezogen, stand aber immer noch unter Polizeiaufsicht und durfte sich weder in Sankt Petersburg noch in Moskau niederlassen. Im Juli übersiedelte er darum erst einmal nach Twer.[57]

Sankt Petersburg

Nachdem er selbst und einflussreiche Freunde Petitionen an den neuen Zaren geschrieben hatten, durfte Dostojewski Mitte Dezember 1859 schließlich nach Sankt Petersburg zurückkehren.[58] Nach dem Tode Nikolaus I. hatte das politische Klima sich stark verändert; die Presse konnte freier arbeiten, und 1861 wurde endlich auch die Leibeigenschaft abgeschafft.[59] Die Arbeiten, die Dostojewski in der Verbannung geschrieben hatte, wurden gedruckt, zuerst Onkelchens Traum (März 1859) und Das Gut Stepantschikowo und seine Bewohner (Ende 1859). Am 1. September erschienen in der Zeitschrift Russkij Mir die Einleitung und das erste Kapitel der Aufzeichnungen aus einem Totenhaus; die Veröffentlichung der folgenden Kapitel scheiterte jedoch an der Zensur. Die Prosaarbeit war die erste in der russischen Literaturgeschichte, die vom Leben in den sibirischen Strafkolonien handelte und davon, wie die Häftlinge in einem brutalen, menschenverachtenden Umfeld um elementare Würde rangen.[60]

Herausgeber: Wremja und Epocha

Um seine Arbeiten ungehindert publizieren zu können, gründete Dostojewski zusammen mit seinem Bruder Michail ‒ er selbst durfte offiziell nicht als Verleger in Erscheinung treten ‒ Anfang 1861 eine eigene Monatsschrift, Wremja (russisch Время, „Zeit“), in der von Januar bis Juli sein autobiografischer Roman Erniedrigte und Beleidigte erschien.[61] Vom Herbst 1861 bis Ende 1862 publizierte er hier nach und nach auch den gesamten Text der Aufzeichnungen aus einem Totenhaus,[62] und ebenfalls 1862 die kleine Erzählung Eine dumme Geschichte.[63] Die Zeitschrift war ein Organ des Potschwennitschestwo, einer Strömung innerhalb der slawophilen Bewegung, für die Dostojewski sich glühend einsetzte.[64]

1862 ging es Dostojewski finanziell so gut, dass er sich seine erste Auslandsreise erlauben konnte. Sie begann am 7. Juni 1862 und führte ihn über Deutschland und Belgien nach Paris, wo er zwei Wochen blieb und die Gelegenheit auch nutzte, um gute Ärzte zu konsultieren.[65] Im Juli war er in London, wo er Alexander Herzen traf und die Weltausstellung besuchte.[66] Gemeinsam mit Strachow bereiste er anschließend die Schweiz und Oberitalien.[67]

Im September war Dostojewski zurück in Sankt Petersburg und schrieb ‒ von der Reiseerfahrung angeregt ‒ einen Essay Winterliche Aufzeichnungen über sommerliche Eindrücke, der im folgenden Februar in Wremja erschien. Er schilderte darin auch den Abscheu, den er gegenüber dem Materialismus europäischer Städte – besonders in London – empfunden hatte.[68] Nachdem Strachow für Wremja einen Artikel über das russisch-polnische Verhältnis geschrieben hatte, den die Zensur als regierungskritisch empfand, wurde die Zeitschrift am 24. Mai 1863 verboten.[69]

Marija litt an Tuberkulose, und weil ihre Gesundheit sich in Petersburg verschlechtert hatte, übersiedelte sie im Frühjahr 1863 ohne ihren Mann nach Wladimir.[70] Vermutlich bereits im Winter hatte Dostojewski eine Liebesbeziehung mit der jungen Polina Suslowa begonnen.[71] Von August bis Oktober 1863 unternahm er seine zweite Auslandsreise, die wieder nach Paris führte, wo er sich diesmal mit Suslowa traf. Sie begleitete ihn nach Baden-Baden, wo er in der Spielbank viel Geld verlor.[72] Im November 1863 zog Dostojewski mit seiner Frau, der es sehr schlecht ging, nach Moskau, um sie dort ärztlich behandeln zu lassen.[73]

Im Januar 1864 gründete er, wieder zusammen mit seinem Bruder Michail, das Monatsblatt Epocha (russisch Эпоха, „Epoche“), das die Nachfolge der verbotenen Wremja antreten sollte. Dostojewski startete die Zeitschrift am 21. März mit der ersten Folge seiner Novelle Aufzeichnungen aus dem Kellerloch.[74] Er führte darin Tschernyschewskis Idee eines „vernünftigen Egoismus“ ad absurdum.[75] Walter Kaufmann nannte das Buch später „die beste Ouvertüre zum Existenzialismus, die jemals geschrieben worden ist“.[76] Am 15. April starb Marija, und am 22. Juli überraschend auch der 43-jährige Michail; Dostojewski willigte ein, seine Witwe und die Kinder zu ernähren.[77] Epocha hatte nie den kommerziellen Erfolg von Wremja erreicht und war hoch verschuldet. Im Juni 1865 musste Dostojewski den Betrieb einstellen; die satirische Erzählung Das Krokodil, die er im Februar zu veröffentlichen begonnen hatte, blieb unvollendet.[78] Anschließend reiste Dostojewski ein drittes Mal nach Westen, wo er in Wiesbaden Ende Juli, wiederum in Gesellschaft von Polina Suslowa, 3000 Rubel verspielte, die seinen Gläubigern gehörten.[79]

Schuld und Sühne

Bereits seit 1864 hatte Dostojewski sich mit seinem nächsten Werk, Schuld und Sühne, beschäftigt. Der Roman erschien von Januar bis Dezember 1866 in der Monatsschrift Russki Westnik und 1867 in Buchform; beim Publikum war er ebenso erfolgreich wie bei der Kritik.[80] Schuld und Sühne erzählt die Geschichte des Studenten Rodion Raskolnikow, der aus Hochmut zum Mörder wird, im Straflager und durch die Liebe einer Frau aber zu einer neuen ethischen Grundhaltung findet. Es war der erste der fünf großen Romane, die im Zentrum von Dostojewskis Schaffen stehen. Alle fünf behandeln die Auswirkung der Wirklichkeit auf die heranwachsende Generation; ihr Anliegen war eine Diagnose der Gegenwart, d. h. der Jahre 1865–1875, die in Russland von einem fundamentalen geistigen Umbruch geprägt waren.[81]

Vom 4. Oktober 1866 begann Dostojewski die Arbeit an seinem Roman Der Spieler. Weil sein Verleger, der Buchhändler Fjodor Stellowski, das Manuskript bereits am Monatsende haben wollte, engagierte Dostojewski eine Sekretärin, die junge Anna Snitkina, die sein Diktat aufnahm. Der Spieler war Dostojewskis einziger Roman, der nicht als Feuilletonroman erschien. Stellowski war Buchhändler und bereitete eine Gesamtausgabe von Dostojewskis Werk vor, die den kurzen Roman als Bonustext enthalten sollte.[82] Dostojewski und Snitkina kamen sich durch die Arbeit nahe, und am 8. November machte er ihr einen Heiratsantrag. Die Trauung fand am 15. Februar 1867 in der Dreifaltigkeitskathedrale statt.[83]

Der Idiot

Dostojewski konnte mit Geld nicht umgehen, hatte Schulden und eine Anzahl von Verwandten, die versorgt werden wollten. Anna wollte die Kontrolle über das Geld selbst in die Hand nehmen und war überzeugt, dass dies leichter gelingen würde, wenn sie eine Zeitlang außer Landes gingen; geplant waren zunächst drei Monate. Um die Reise zu finanzieren, verpfändete sie ihre Mitgift. Kurz vor der Abreise stellten zwei der Gläubiger Forderungen, woraufhin das Paar entschied, so lange im Ausland zu bleiben, wie Dostojewski brauchen würde, um seine Finanzen durch Schreibtätigkeit vollständig in Ordnung zu bringen. Die Reise begann am 14. April 1867 und führte zunächst nach Dresden. Wieder jedoch zog es Dostojewski zum Roulettespiel nach Bad Homburg und Baden-Baden, wo er erneut viel Geld verlor.[84] In Baden-Baden überwarf er sich obendrein mit Turgenew, der ihn bis dahin häufig unterstützt hatte.[85] Diesen Sommer in Baden-Baden hat Leonid Zypkin später in seinem gleichnamigen Roman beschrieben. Über Basel reiste das Paar Mitte August weiter nach Genf, wo Anna am 5. März 1868 ein Mädchen zur Welt brachte, Sonja, das nach drei Monaten verstarb.[86][A 5]

Bereits seit dem Sommer 1867 hatte Dostojewski den Plan für einen neuen Roman, Der Idiot.[87] Mit dem Schreiben begann er in Genf, der größte Teil entstand aber in Vevey, wo das Paar sich im Mai 1868 niederließ.[88] Von Januar 1868 an erschien der Roman in Fortsetzungen in Russki Westnik.[89] Spätere Teile entstanden in Mailand und in Florenz, wo Dostojewski das Werk im Januar 1869 abschloss.[90] Das gedankliche Experiment, das er in Der Idiot durchführte, bestand darin, einen „vollkommen guten und schönen Menschen“ ‒ den jungen Fürsten Myschkin ‒ in die zeitgenössische russische Umwelt zu stellen, was nach einer komplizierten Handlung natürlich im größtmöglichen Debakel endet.[91] Wie all seinen Arbeiten war auch diesem Roman eine hohe Intertextualität zu eigen: mit seinem Porträt eines „guten Menschen“ verwies Dostojewski ausgiebig nicht nur auf das Neue Testament und die Christus-Deutungen von Ernest Renan und David Friedrich Strauß, sondern auch die Helden von Miguel de Cervantes, Charles Dickens und Victor Hugo.[92]

Die Dämonen

Von Mitte August 1869 bis Ende 1870 lebten Anna und Fjodor Dostojewski in Dresden.[93] Am 26. September 1869 kam die Tochter Ljubow zur Welt, die später Schriftstellerin wurde.[A 6] Kurz zuvor hatte er mit dem Schreiben der Novelle Der ewige Gatte begonnen, die er im Dezember abschloss und Anfang 1870 in Strachows Zeitschrift Saria veröffentlichte.[94]

In Moskau ereignete sich am 21. November 1869 der Mord an Iwan Iwanow, einem Studenten, der der Narodnaja Rasprawa angehörte, einer von Sergei Netschajew gegründeten revolutionären Untergrundorganisation. Umgebracht hatten ihn, nach einer Meinungsverschiedenheit, seine eigenen Kampfgenossen.[95] Der Vorfall, von dem man auch in Dresden erfuhr, regte Dostojewskis Fantasie enorm an; er sah den Nihilisten Netschajew als ideologischen Abkömmling des liberalen Denkers, der er selbst in den 1840er Jahren gewesen war. Netschajew, der offenbar bereit war, für die Revolution die scheußlichsten Verbrechen zu begehen, bestätigte Dostojewskis schlimmste Erwartungen an das, worauf die materialistischen und atheistischen Positionen Belinskis, Petraschewskis, Tschernyschewskis und Bakunins ‒ konsequent zu Ende gedacht ‒ hinausliefen. Aus diesen Überlegungen entstand der nächste große Roman, Die Dämonen, an dem Dostojewski vom Dezember 1869 bis November 1872 arbeitete.[96] Er erschien in Fortsetzungen in Russki Westnik von Januar 1871 bis Dezember 1872.[97]

Nach Aufzeichnungen aus dem Kellerloch und Schuld und Sühne waren Die Dämonen Dostojewskis dritte und letzte anti-nihilistische Arbeit.[98] Seine Diagnose der geistigen Situation der Zeit erreichte hier den Tiefpunkt an Hoffnungslosigkeit.[99] Aus dem Fememord an dem Abweichler entwickelte Dostojewski in diesem Roman das verzwickte und surrealistische Szenario einer aus den Fugen geratenen Welt, an der fast alle Beteiligten früher oder später verzweifeln. Mit der komplex angelegten Hauptfigur Stawrogin, einem amoralischen, jenseits von Gut und Böse agierenden Übermenschen, hat Dostojewski ein dunkles Gegenstück zu dem Christus-gleichen Fürst Myschkin geschaffen. Klar ist die ideengeschichtliche Genealogie herausgearbeitet, die die aufgeklärte Generation der 1840er Jahre als die Ziehväter der Nihilisten der 1860er Jahre benennt.[100] Andererseits jedoch kommt gerade Stepan Werchowjenski ‒ im Roman der wichtigste Repräsentant der 1840er ‒ Dostojewskis Ideal des christlichen Sozialismus sehr nahe.[101]

Im April 1871 fuhr Dostojewski ein letztes Mal nach Wiesbaden zum Glücksspiel, wo er wieder Geld verlor.[102] Im Juli erhielt er 1000 Rubel Vorschuss für Die Dämonen, was es ihm ermöglichte, mit seiner Familie nach Sankt Petersburg zurückzukehren.[103] Wenige Tage nach der Ankunft, am 16. Juli 1871, wurde der Sohn Fjodor geboren.[104] Das Manuskript für den Roman Die Dämonen schloss Dostojewski im November 1872 ab.[105] Er erschien in Fortsetzungen in Russki Westnik von Januar 1871 bis Dezember 1872.[106]

Der Jüngling

Seit er wieder in Petersburg lebte, hatte Dostojewski die Freundschaft einiger aufstrebender oder einflussreicher Persönlichkeiten gewonnen, darunter die von Konstantin Pobedonoszew, der später die „graue Eminenz“ Alexanders III. wurde. Pobedonoszew verhalf Dostojewski im März 1878 zu einer Einladung zum Wohnsitz des Zarewitsch, wo er mit dessen Söhnen, Sergei und Pawel, mehrere Lehrgespräche führen durfte.[107] Freundschaften schloss Dostojewski auch mit dem jungen Philosophen Wladimir Solowjow und mit Sofja Tolstaja.[108] Deren Mann, Lew Tolstoi, ist er niemals persönlich begegnet.[109]

Fürst Wladimir Meschtscherski vertraute Dostojewski Anfang 1873 die Schriftleitung seiner konservativen Wochenzeitung Graschdanin (russisch Гражданин, „Der Bürger“) an.[110] In unregelmäßigen Abständen veröffentlichte Dostojewski darin die Kolumne Tagebuch eines Schriftstellers, die sich mit einer großen Bandbreite politischer, religiöser und philosophischer Themen beschäftigte und die in ihrer Zeit äußerst populär war, im 20. Jahrhundert wegen Dostojewskis antisemitischer Position aber auch Kritik fand.[111] In der sechsten Ausgabe des Jahrgangs 1873 erschien hier auch seine kleine Erzählung Bobok.[112]

Nachdem Dostojewski wegen eines Verstoßes gegen Zensurbestimmungen zwei Tage im Gefängnis verbracht hatte, schied er im April 1874 aus dem Graschdanin aus.[113] Bereits seit Februar bereitete er einen neuen großen Roman vor, Der Jüngling, und begann Anfang November mit der Niederschrift.[114] Seine Analyse der russischen Wirklichkeit entwickelte er darin an einem ichbesessenen jungen Mann, Arkadij Dolgorukij, der alles daran setzt, Geld, gesellschaftliche Macht, und darüber unbegrenzte persönliche Autonomie zu erlangen. Die Petersburger Welt, in der Arkadij sich bewegt, erweist sich dabei als aus der Ordnung geraten und moralisch zutiefst verkommen.[115] Der Roman erschien von Januar 1875 an in den Otetschestwennye Sapiski.[116]

Bereits seit 1872 verbrachten die Dostojewskis jeden Sommer in dem Kurort Staraja Russa.[117] Am 10. August 1875 wurde dort der Sohn Alexei („Aljoscha“) geboren.[118] 1876 erwarb Dostojewski in Staraja Russa auch ein kleines Haus.[119] Da er an einem Lungenemphysem erkrankt war, hatte er zu Therapiezwecken schon seit 1874 mehrfach Bad Ems besucht.[120]

Die Brüder Karamasow

Im Januar 1876 begann Dostojewski das Tagebuch eines Schriftstellers, das nach seinem Ausscheiden bei Graschdanin nicht mehr erschienen war, auf eigene Rechnung zu verlegen.[121] Im November 1876 veröffentlichte er darin seine Novelle Die Sanfte und im April 1877 die Erzählung Traum eines lächerlichen Menschen.[122]

Den Sommer 1877 verbrachte die Familie in Mali Prikol bei Kursk, wo Annas Bruder Iwan einen Landsitz besaß.[123] Am 16. Mai 1878 verstarb überraschend das jüngste Kind, der knapp dreijährige Aljoscha.[124] Außer sich vor Schmerz pilgerte Dostojewski im Juni zum Optina-Kloster bei Koselsk, wo er Trost beim Starez Amwrosi suchte; seine Eindrücke von diesem Mann hat Dostojewski später in seinem Roman Die Brüder Karamasow für die Figur des Starez Sosima verwendet.[125] Mit den Notizen für diesen Roman hatte er schon im April begonnen; Anfang November 1880 schloss er ihn ab.[126] Der Roman Die Brüder Karamasow ist hochkomplex, mit vielen Handlungssträngen und einer immensen Anzahl von Figuren, in dem Dostojewski sämtliche Ideen und Menschenentwürfe, die ihn bis dahin bewegt hatten, erneut behandelte. Das Sujet ist kriminalistisch: Fjodor Karamasow, ein liederlicher Greis, ist ermordet worden und jeder seiner äußerst unterschiedlichen vier Söhne kommt als Täter in Frage. Die zentrale Frage, die alle vier auf jeweils eigene Weise bewegt, ist die nach der Existenz Gottes und dem Sinn des Lebens. Die künstlerische Anthropologie Dostojewskis erreicht hier ihren Höhepunkt, was Sigmund Freud zu dem Urteil veranlasst hat, dies sei „der großartigste Roman, der je geschrieben wurde“.[127] Publiziert wurde der Roman in vielen Folgen von Januar 1879 bis November 1880 in Russki Westnik.[128]

Die letzten Lebensjahre

In seinen letzten Lebensjahren, in denen er zunehmend krank war, wurden Dostojewski viele Ehrungen zuteil. Als im November 1877 Nikolai Nekrassow starb, hielt Dostojewski die Trauerrede.[129] Am 2. Dezember 1878 wurde er zum Korrespondenzmitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften gewählt.[130] Am 3. Februar 1880 wählte die Slawische Wohltätigkeitsgesellschaft in Sankt Petersburg ihn zu ihrem Vizepräsidenten.[131] Anlässlich der Einweihung eines Puschkin-Denkmals hielt Dostojewski am 8. Juni 1880 eine Rede über den Dichter, in der er Puschkin als Propheten des Russentums feierte.[132]

Dostojewskis gesundheitlicher Zustand verschlechterte sich rapide. Am 7. Februar begann er Lungenblutungen zu erleiden, die am Abend des 9. Februar (im julianischen Kalender: 28. Januar) zu seinem Tode führten.[133]

An der Trauerprozession, die am 12. Februar von Dostojewskis Wohnung über den Newski-Prospekt zur Kirche des Alexander-Newski-Klosters führte, nahmen Zehntausende von Menschen teil.[134] Die Beerdigung, bei der Solowjow die Rede hielt, fand einen Tag später auf dem zum Kloster gehörigen Tichwiner Friedhof statt.[135] Sein Grabstein trägt als Inschrift das Christuswort:

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“

Nachlass und Rezeption

Rezeption in Russland und der UdSSR

Die erste Gesamtausgabe von Dostojewskis Werk erschien 1881.[136] Orest Miller und Nikolai Strachow veröffentlichten 1883 die erste Biographie des Schriftstellers.[137] Bereits 1915 waren vier der großen Romane verfilmt.[138]

Nach der Oktoberrevolution

Die Dostojewski-Rezeption war schon im 19. Jahrhundert ambivalent gewesen. Als Nikolai Michailowski in seinem linken Blatt Otetschestwennye Sapiski 1875 den Roman Der Jüngling herausbrachte, hatte er seinen Abonnenten erklären müssen, warum er ausgerechnet dem Autor des antisozialistischen Romans Die Dämonen Raum geben wollte. In der Zeit der Sowjetunion nahm die Ambivalenz noch zu.[139] Dostojewskis Werke wurden, weil ihr künstlerischer Wert außer Frage stand, in höherer Auflage als jemals zuvor gedruckt; 1926–1930 erschien eine dreizehnbändige Gesamtausgabe.[140] 1918 wurde in Moskau ein Dostojewski-Denkmal enthüllt, wobei die Festredner den Schriftsteller als „Propheten der Revolution“ lobten, eine Position, die auch der einflussreiche Kritiker Walerian Perewerzew vertrat.[141] Aufgrund der philosophischen, ideologischen und religiösen Anschauungen, die in Dostojewskis Werk zum Ausdruck kamen und die dem Marxismus diametral widersprachen, wurde es jedoch auch bitter kritisiert.[139] Zu den schärfsten Gegnern zählte Maxim Gorki, der 1913 urteilte, dass Dostojewskis „reaktionäre“ Positionen durch sein künstlerisches Genie nicht zu entschuldigen seien, und damit auch bei Lenin Zustimmung fand.[A 7] Letzterer lehnte Dostojewski nicht nur wegen des Romans Die Dämonen, sondern auch wegen der Aufzeichnungen aus dem Kellerloch ab, die kritisch gegen die Philosophie Tschernyschewski gerichtet waren.[142] Nicht nur die Inhalte von Dostojewskis Werk wurden kontrovers aufgenommen. Aus einer Debatte, die in den 1920er Jahren um die Form seines Schreibens geführt wurde, entstand eine der bedeutendsten Arbeiten, die der russischsprachige Raum zu diesem Thema hervorgebracht hat: Michail Bachtins Probleme der Poetik Dostoevskijs (1929).[140] Als fundamentales Strukturprinzip von Dostojewskis Romanen benannte Bachtin darin die Polyphonie: Dostojewskis Romanfiguren seien nicht auf verschiedene Rollen verteilte Repräsentationen der Stimme des Autors, sondern autonome Träger von Bewusstsein und Weltanschauungen, die untereinander einen vielstimmigen Dialog bestritten. Die persönlichen Standpunkte Dostojewskis seien in seinen Romanen kaum in den Vordergrund getreten.[143] Viele Marxisten lehnten Bachtins Thesen ab, und noch im Jahr der Veröffentlichung wurde er nach Kasachstan in die Verbannung geschickt.[144]

Stalin-Ära und Sozialistischer Realismus

Ihren Tiefpunkt erreichten die Bedingungen für eine freie Diskussion von Dostojewskis Werk in der Zeit des Sozialistischen Realismus. Schon Wiktor Schklowskis 1931/32 unternommener Versuch, Motive aus den Aufzeichnungen aus einem Totenhaus für einen Experimentalfilm zu verwenden, hatte als sozialistischer Propagandafilm geendet.[140] Als Vorsitzender des sowjetischen Schriftstellerverbandes legte Gorki 1934 die offizielle Parteilinie fest, die für die Behandlung Dostojewskis bis zum Ende der Stalin-Ära gelten sollte. Wissenschaftliche Publikationen konzentrierten sich von da an auf ideologische Fragen. Bereits angekündigte Publikationen von Briefen und einer Einzelausgabe des Romans Die Dämonen kamen nicht zustande, und mit Ausnahme von Grigori Roschals Peterburgskaya noch (1934) entstand bis 1958 keine weitere Filmadaption.[140]

Als während des Zweiten Weltkrieges Bedarf an nationalen Identifikationsfiguren entstand, die den Patriotismus anfachen sollten, wurde Dostojewski vorübergehend rehabilitiert, etwa durch Wladimir Ermilow, der Die Dämonen nun als brillantes prophetisches Porträt des modernen Faschismus deutete.[140] Jemeljan Jaroslawski feierte Dostojewski sogar wegen seiner Eingenommenheit gegen die Deutschen.[145] Arkadij Dolinin und Waleri Kirpotin veröffentlichten Bücher über ihn, die vom ideologischen Mainstream abwichen.[146] Als sich in den späten 1940er Jahren die Schdanow-Theorie durchsetzte, geriet Dostojewski, wie viele andere russische Autoren, aber erneut unter Kritik. Das Kulturministerium wies die Hochschulen an, ihren Studenten zu vermitteln, dass Dostojewskis Werke „ein Ausdruck der reaktionären bourgeoisen individualistischen Ideologie“ seien.[140]

Von 1955 bis zur Gegenwart

Zu einer dauerhafte Liberalisierung kam es erst mit dem Aufstieg von Chruschtschow. 1955 wurden die Richtlinien für die Dostojewski-Studien etwas gelockert.[140] 1956 erschien erstmals eine Briefmarke mit Dostojewskis Porträt; eine weitere folgte 1971.[147] Der Schriftsteller Wladimir Bontsch-Brujewitsch erklärte in einem Artikel, dass Lenin Dostojewski überaus geschätzt habe. Neue literaturwissenschaftliche Studien entstanden, und erstmals seit der Oktoberrevolution kam eine nennenswerte Anzahl von Verfilmungen von Dostojewskis Romanen in die Kinos, darunter Iwan Alexandrowitsch Pyrjews Der Idiot (1958) und Pyrjews und Kirill Lawrows Version der Brüder Karamasow (1968).[148] Die Wohnung, in der Dostojewski seine letzten Lebensjahre verbracht hatte, wurde 1971 in ein Museum umgewandelt.[149] 1981 kam Alexander Sarchis Spielfilm 26 Tage aus dem Leben Dostojewskis in die Kinos und erregte auch internationale Aufmerksamkeit, als der Hauptdarsteller, Anatoli Solonizyn, auf der Berlinale den Silbernen Bären für den besten Darsteller erhielt.[150] Leonid Zypkins Roman Ein Sommer in Baden-Baden (1982) dagegen konnte zunächst nur in den USA veröffentlicht werden; erst 1999 erschien er auch in Russland.[151] 2011 war im russischen Fernsehen die Miniserie Dostojewski zu sehen, in der Wladimir Chotinenko Regie führte und Jewgeni Mironow in der Titelrolle auftrat.[152]

Übersetzungen ins Deutsche und in andere Sprachen

Als die früheste deutsche Übersetzung gilt ein Auszug aus Arme Leute, den Wilhelm Wolfsohn nur wenige Monate nach Erscheinen des russischen Originals in seiner Zeitschrift Russische Revue veröffentlicht hat.[153] Umfangreiche Übertragungen von Dostojewskis Arbeiten ins Deutsche begannen jedoch erst nach dem Tod des Autors. Den Anfang machte Wilhelm Henckel mit Raskolnikow (1882); es folgten Übersetzungen u. a. der Romane Die Brüder Karamasow (1884, ungenannter Übersetzer), Erniedrigte und Beleidigte (1885, Constantin Jürgens), Junger Nachwuchs (Der Jüngling; 1886, W. Stein), Die Besessenen (Herbert Putze, 1888), Der Idiot (August Scholz, 1889) und 1890 schließlich Hans Mosers Fassung von Schuld und Sühne, die diesem Roman für lange Zeit einen unglücklich übersetzten Titel aufprägte. Bereits acht Jahre nach Dostojewskis Tod lagen damit alle fünf großen Romane sowie viele seiner kleineren Arbeiten in deutscher Fassung vor. Weitere frühe deutsche Übersetzer waren L. A. Hauff und Paul Styczynski.[154] 1899 erschien auch die erste deutsche Dostojewski-Biografie.[A 8]

Im frühen 20. Jahrhundert unternahm Elisabeth Kaerrick unter dem Pseudonym E. K. Rahsin, unterstützt von ihrer Schwester Lucy und Arthur Moeller van den Bruck, eine Übersetzung von Dostojewskis Gesamtwerk. Die Reihe umfasst 22 Bände, darunter viele deutsche Erstausgaben, und erschien zwischen 1906 und 1922. Sie verhalf dem jungen Reinhard Piper zu einem glänzenden Aufstieg seines 1904 gegründeten Piper Verlags.[155] Weniger bekannt geworden sind die in derselben Zeit entstandenen Übersetzungen von Werner Bergengruen, Alexander Eliasberg, H. v. Hoerschelmann, Gregor Jarcho, Valeria Lesowsky, Arthur Luther, Hermann Röhl und Arnold Wasserbauer.

In der Deutschen Demokratischen Republik schuf der Aufbau-Verlag eine dreizehnbändige Ausgabe, die 1990 fertig wurde und das gesamte belletristische Werk umfasst. An der Übersetzung wirkten Margit und Rolf Bräuer, Werner Creutziger, Günter Dalitz, Hartmut Herboth, Wilhelm Plackmeyer, Dieter Pommerenke und Georg Schwarz mit.[156] Im übrigen deutschsprachigen Raum schrieben nach dem Zweiten Weltkrieg u. a. Klara Brauner, Johannes von Guenther, Richard Hoffmann, Marianne Kegel, Hans Ruoff und Ilse Tönnies neue deutsche Übersetzungen. Am meisten Beachtung fand Swetlana Geier, die von 1988 bis 2006 die fünf großen Romane neu übersetzte. Gleich drei davon führte sie unter neuem Titel ein: Verbrechen und Strafe (Schuld und Sühne; 1994), Der Idiot (1996), Böse Geister (Die Dämonen; 1998), Die Brüder Karamasow (2003) und Ein grüner Junge (Der Jüngling; 2006). Sie erschienen zunächst bei Ammann und von 2006 an auch als Fischer-Taschenbücher. Geier hat daneben auch einige kleinere Werke Dostojewskis neu übersetzt.[157]

Auch in anderen europäischen Ländern begann die Übersetzungsarbeit erst nach Dostojewskis Tod. Ähnlich früh wie im deutschsprachigen Raum wurden einzelne Werke Dostojewskis ins Schwedische (Kränkning och Förödmjukelse/Erniedrigte und Beleidigte, 1881; Anteckningar från Det Döda Huset/Aufzeichnungen aus einem Totenhaus, 1883), Tschechische (Aninka Nesvanova/Njetotschka Neswanowa, 1882), Dänische (Fattige Folk/Arme Leute, 1884; Raskolnikov, 1884), Norwegische (Raskolnikow, 1884) und Französische (Humiliés et Offensés/Erniedrigte und Beleidigte, 1884; Le crime et le châtiment/Verbrechen und Strafe, 1884) übersetzt. 1885 folgten erste Übersetzungen ins Niederländische (Schuld en Boete/Verbrechen und Strafe) und Englische (Crime and Punishment/Verbrechen und Strafe).[154]

Internationale Rezeption und Wirkung

Philosophie, Theologie und Psychologie

Der Einfluss, den Dostojewski auf die abendländische Geistes- und Literaturgeschichte ausgeübt hat, ist immens und in zahllosen wissenschaftlichen Publikationen beschrieben worden. Friedrich Nietzsche dürfte – in französischen Übersetzungen – Die Erniedrigten und Beleidigten, Aufzeichnungen aus einem Totenhaus, Der Idiot und Die Dämonen gelesen haben. Er bewunderte Dostojewskis psychologischen Scharfblick und empfand ihn als „würdigen Gegner“. In der Auseinandersetzung mit Dostojewskis Romanen bot sich ihm Gelegenheit, sein eigenes hochambivalentes Verhältnis zum Christentum abzuarbeiten. Viele von Nietzsches Schriften, darunter Der Antichrist (1894), sind unmittelbare Früchte dieser Rezeption.[158]

Hermann Hesse verstand Die Brüder Karamasow 1920 nicht als sprachliches Kunstwerk, sondern als Prophezeiung des Unterganges Europas.[159] Dostojewskis mehrdeutige Sentenz „Wir sind Revolutionäre (…) aus Konservatismus“[160] wurde in Deutschland 1921 von Thomas Mann aufgegriffen und in das Schlagwort einer „konservativen Revolution“ umgemünzt; popularisiert wurde dieses anschließend durch Arthur Moeller van den Bruck.[161]

Im deutschen Sprachraum erlangte Dostojewskis Gottesverständnis über Eduard Thurneysen und Karl Barth großen Einfluss auf die evangelische Theologie.[162][A 9]

Jahrzehnte vor der Begründung der Psychoanalyse sondierte Dostojewski minutiös die menschliche Seele, wies ihre inneren Widersprüche und die Macht des Unbewussten auf und bemühte sich um eine Rehabilitierung des Irrationalen. Sigmund Freud und Alfred Adler haben sein Werk studiert und konnten ihre Lehren auf Entdeckungen aufbauen, die Dostojewski bereits ausführlich dargestellt hatte.[163]

Literatur

Dostojewski gilt als Neubegründer der europäischen Romanliteratur, eine Position, die ‒ je nach Autor ‒ allerdings auch Diderot (Rameaus Neffe, 1805) und Flaubert (Madame Bovary, 1858) zuerkannt wird.[164] Kennzeichen des modernen Romans sind die Ablösung des Helden durch Durchschnittsmenschen, die Abschaffung des allwissenden, olympischen Erzählers und die Abkehr vom chronologisch und kausal angelegten Handlungsgefüge zugunsten eines Geschehens, das sich im Bewusstsein der Figuren spiegelt.[165] Die genealogische Reihe, mit der diese Entwicklung oft versinnbildlicht wird, führt von Dostojewski über Marcel Proust, Franz Kafka, James Joyce, André Gide und William Faulkner bis hin zum Nouveau roman.[166] Bis auf Faulkner, der sich über diesen Punkt nicht glaubwürdig geäußert hat,[167] haben tatsächlich all diese Autoren Dostojewski gelesen und sehr geschätzt.[168]

Wie nach ihm Henry James, Joseph Conrad, Marcel Proust, Virginia Woolf, James Joyce und Franz Kafka, beschrieb Dostojewski nicht mehr die Wirklichkeit, sondern führte in die Welt des Romans den Zweifel und die Zweideutigkeit ein.[169] An die Stelle einer geordneten, fast wissenschaftlichen Architektur mit strikter Kausalität der Motive und Akte traten bei Dostojewski eine intuitive, irrationale Weltansicht, freie Assoziation und literarische Mittel wie Leitmotive, parallel geführte Episoden, kontrastierende Themen und Szenen. Autoren wie Thomas Mann, Virginia Woolf, Aldous Huxley und William Faulkner haben seine Prinzipien der thematischen Komposition übernommen und weiterentwickelt.[A 10] Vom Primat des Subjektiven zeugt auch Dostojewskis Präferenz für Erzähltechniken wie den inneren Monolog und das Bekenntnis; übernommen wurden diese unter anderem vom deutschen literarischen Expressionismus, besonders Paul Kornfeld und Franz Werfel.[170]

Als Anatomen der fast pathologischen Komplexität der menschlichen Seele folgten Dostojewski auch die Schriftsteller Knut Hamsun (Hunger, 1890) und Italo Svevo (Zenos Gewissen, 1923) nach. Seine Beschäftigung mit den dunklen Seiten der Seelen hat u. a. Thomas Mann (Buddenbrooks, Der Zauberberg, Doktor Faustus), Robert Walser und Marek Hłasko angeregt.[171] Mit seiner theologischen Perspektive hat Dostojewski besonders Alexandros Papadiamantis angeregt.[172]

John Cowper Powys und Jakob Wassermann betrachteten Dostojewski als ihr literarisches Idol.[A 11]

Weitere von Dostojewski beeinflusste Autoren sind Albert Camus, Henry Miller und Gabriel García Márquez. In seiner posthumen Sammlung von Entwürfen, A Moveable Feast, behauptete Ernest Hemingway, dass „manche Sachen in Dostojewski glaubbar und andere unglaubbar sind, aber einige so wahr, dass sie dich beim Lesen ändern; Gebrechlichkeit und Wahnsinn, Boshaftigkeit und Heiligkeit, Irrsinn des Glückspieles – all das kommt in seinen Geschichten vor“.[173]

Auf Dostojewski beriefen sich sehr verschiedenartige Schulen und Bewegungen, wie der Surrealismus, der Existentialismus, aber auch die Beat-Generation und konservative Bewegungen.[174] Dostojewski war ein Vorreiter des russischen Symbolismus;[175] häufig wurde auf Dostojewskis Weissagungen und seine realistische Orthodoxie Bezug genommen.[176][177][178]

Adaptionen

Lange bevor Literatur- und Medienwissenschaftler wie Irmela Schneider die Problematik der Literaturadaption theoretisch umrissen haben, war Dostojewski sich über einige zentrale Schwierigkeiten der Transformation von Texten so genau im Klaren, dass er Warwara Obolenskaja, die 1871 eine Dramatisierung von Schuld und Sühne begann, nicht nur strategische Ratschläge, sondern auch eine elementare Theorie der Adaption geben konnte.[179] Dostojewskis Arbeiten stellen der Adaption besondere Schwierigkeiten entgegen, und zwar nicht allein durch ihre Länge; weder ihre polyphone Struktur noch ihre Intertextualität lassen sich in andere Gattungen oder Medien übertragen.[180] Künstler in aller Welt haben sich von diesen Schwierigkeiten immer wieder herausgefordert gesehen, und viele Versuche sind unternommen worden, Dostojewskis Prosa in die verschiedensten anderen Kunstformen zu überführen. Anders als die Adaptionen von Werken z. B. Puschkins, Gogols, Tolstois oder Tschechows zeigen Adaptionen von Dostojewskis Prosa eine Tendenz, den Ausgangstexten kaum noch ähnlich zu sehen.[181] Als gelungene Adaptionen gelten u. a. Sergei Prokofjews Oper Der Spieler (1929), Leoš Janáčeks Oper Aus einem Totenhaus (1930), Luchino Viscontis Spielfilm Weiße Nächte (1957) und Andrzej Wajdas Bühnenfassung von Die Besessenen (1971).[182]

- → Für Adaptionen individueller Werke von Dostojewski siehe die jeweiligen Artikel.

Dostojewskis Werke

Romane

- (1846) Arme Leute

- (1849) Njetotschka Neswanowa (Fragment)

- (1861) Erniedrigte und Beleidigte

- (1866) Schuld und Sühne

- (1867) Der Spieler

- (1869) Der Idiot

- (1872) Die Dämonen

- (1875) Der Jüngling

- (1880) Die Brüder Karamasow

Novellen

- (1846) Der Doppelgänger

- (1859) Onkelchens Traum

- (1859) Das Gut Stepantschikowo und seine Bewohner

- (1847) Eine Novelle in neun Briefen

- (1847) Die Wirtin

- (1848) Ein schwaches Herz

- (1848) Weihnachtsbaum und Hochzeit

- (1848) Weiße Nächte

- (1864) Aufzeichnungen aus dem Kellerloch

- (1870) Der ewige Gatte

- (1876) Die Sanfte

Erzählungen

- (1846) Herr Prochartschin

- (1848) Der eifersüchtige Gatte

- (1848) Die fremde Frau und der Mann unter dem Bett

- (1848) Polsunkow

- (1848) Der ehrliche Dieb

- (1849) Ein kleiner Held

- (1862) Aufzeichnungen aus einem Totenhaus

- (1862) Eine dumme Geschichte

- (1865) Das Krokodil – Ein ungewöhnliches Ereignis (Fragment)

- (1873) Bobok

- (1877) Traum eines lächerlichen Menschen

Essay-Sammlungen

- (1863) Winterliche Aufzeichnungen über sommerliche Eindrücke

- (1873–1881) Tagebuch eines Schriftstellers

Übersetzungen

- (1843) Eugénie Grandet (Honore de Balzac)

- (1843) La dernière Aldini (George Sand)

- (1843) Maria Stuart (Friedrich Schiller)

- (1843) Boris Godunow (Alexander Puschkin)

Literatur über Dostojewski

Nachschlagewerke

- Richard Chapple: A Dostoevsky Dictionary. Ardis Publishers, Ann Arbor, Michigan 1983, ISBN 0-88233-616-9.

- Kenneth A. Lantz: The Dostoevsky Encyclopedia. Greenwood Publishing Group, 2004, ISBN 0-313-30384-3.

Fachzeitschrift

- The Dostoevsky Journal. An Independent Review. Charles Schlacks, Idyllwild, CA seit 2000. Webseite

Biografien

Zum Einstieg

- Ulrike Elsässer-Feist: Fjodor M. Dostojewski. Brockhaus, München 1991, ISBN 978-3-417-21110-8.

- Janko Lavrin: Dostojewski. 29. Auflage. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2003, ISBN 978-3-499-50088-6.

- Zenta Maurina: Dostojewskij. Menschengestalter und Gottsucher. Maximilian Dietrich, 1997 (erstmals 1952), ISBN 978-3-87164-100-8.

Zum genauen Studium

- Nina Hoffmann: Th. M. Dostojewsky. Ernst Hofmann & Co., Berlin 1899.

- Julius Meier-Graefe: Dostojewski Der Dichter. Ernst Rowohlt, Berlin 1926.

- Geir Kjetsaa: Dostojewski. Heyne, 1993 (norwegisches Original erstmals 1985), ISBN 978-3-453-03530-0.

- Konstantin Mochulsky: Dostoevsky. His Life and Work. Princeton University Press, 1967, ISBN 0-691-06027-4. (englisch)

- Joseph Frank: Dostoevsky. A Writer in His Time. Princeton University Press, 2009, ISBN 978-0-691-12819-1. Kompaktversion des 5-bändigen Werkes (englisch)

- Joseph Frank: Dostoevsky, Princeton University Press.

5 Bände: The Seeds of Revolt, 1821–1849. 1976.; The Years of Ordeal, 1850–1859. 1983.; The Stir of Liberation, 1860–1865. 1986.; The Miraculous Years, 1865–1871. 1995.; The Mantle of the Prophet, 1871–1881. 2002. (englisch)

Religion und Philosophie

In deutscher Sprache:

- Nikolai Berdjajew: Die Weltanschauung Dostojewskis. C.H. Becksche, München 1924 (russisch: Миросозерцание Достоевского.).

- Maximilian Braun: Dostojewski. Das Gesamtwerk als Vielfalt und Einheit. Vandenhoek & Rupprecht, 1976.

- Eugen Drewermann: Daß auch der Allerniedrigste mein Bruder sei. Dostojewski – Dichter der Menschlichkeit. Walter Verlag, Zürich 1998.

- Fedor Stepun: Dostojewski. Weltschau und Weltanschauung. Carl Pfeffer Verlag, Heidelberg 1950.

- Frank Thiess: Dostojewski. Realismus am Rande der Transzendenz. Seewald Verlag, Stuttgart 1971.

Englisch:

- Wil van den Bercken: Christian Fiction and Religious Realism in the Novels of Dostoevsky. Anthem Press, 2011, ISBN 978-0-85728-976-6.

- Steven Cassedy: Dostoevsky’s Religion. Stanford University Press, 2005, ISBN 978-0-8047-5137-7.

- George Pattison, Diane Oenning Thompson (Hrsg.): Dostoevsky and the Christian Tradition. Cambridge University Press, 2001, ISBN 978-0-521-78278-4.

- James Patrick Scanlan: Dostoevsky the Thinker. Cornell University Press, 2002, ISBN 978-0-8014-7670-9.

Psychologie und Kulturwissenschaft

- Louis Breger: Dostoevsky. The Author As Psychoanalyst. Transaction Publishers, 2008.

- Irina Paperno: Suicide as a Cultural Institution in Dostoevsky’s Russia. Cornell University Press, 1997.

Literaturwissenschaftliche Perspektive

- Michail Bachtin: Probleme der Poetik Dostojewskis. Ullstein, 1988, ISBN 3-548-35228-6., erstmals 1929

- Horst-Jürgen Gerigk: Dostojewskijs Entwicklung als Schriftsteller. Fischer, 2013.

- Rudolf Neuhäuser: Fjodor M. Dostojewskij. Leben - Werk - Wirkung. 15 Essays. Böhlau, Wien 2013, ISBN 978-3-205-78925-3.

- Malcolm V. Jones, Garth M. Terry: New Essays on Dostojewski. Cambridge University Press, 2010.

- Rudolf Neuhäuser: F.M. Dostojevskij: Die großen Romane und Erzählungen. Interpretationen und Analysen. Böhlau, Wien, Köln, Weimar 1993, ISBN 3-205-98112-X.

Rezeption und Wirkung

- Horst-Jürgen Gerigk: Dostojewskij, der vertrackte Russe. Die Geschichte seiner Wirkung im deutschen Sprachraum. Attempto, Tübingen 2000.

- Dostojevskij und die Literatur. Vorträge zum 100. Todesjahr des Dichters auf der 3. internationalen Tagung des "Slavenkomittees" in München. Böhlau, Köln Wien 1983, ISBN 3-412-10882-0, S. 505.

Dostojewski in Literatur und Film

Viele Romane, Spiel- und Fernsehfilme haben das Leben Dostojewskis zum Thema:

Romane

- Alja Rachmanowa: Das Leben eines großen Sünders. Ein Dostojewski-Roman. Benziger, Einsiedeln, Zürich 1947.

- Elfriede Hashagen: Der unsichtbare Himmel. Dostojewski in Sibirien. Eugen Salzer, Heilbronn 1951.

- Stanisław Mackiewicz: Der Spieler seines Lebens. Thomas, Zürich 1952.

- Erich Fabian: Im Sturm. Hinstorff, Rostock 1961.

- Eva Marianne Saemann: Der Leidenschaftliche. Dostojewskis Lebensroman. Bertelsmann, Gütersloh 1961.

- Stephen Coulter: Dostojewskij. Ein tragisches Leben. Diana, Konstanz, Stuttgart 1962.

- Erich Fabian: Der Doppelgänger. Ein Dostojewski-Roman. Hinstorff, Rostock 1964.

- Dora Bregowa: Verschwörung in St. Petersburg. Dostojewski-Roman 1821–1849. Verlag der Nation, Berlin 1967.

- Dora Bregowa: Der Weg der Verdammten. Dostojewski-Roman 1950–1959. Verlag der Nation, Berlin 1978.

- Hasso Laudon: Der ewige Ketzer. Ein Dostojewski-Roman. 2. Auflage. Der Morgen, 1982, ISBN 3-371-00160-1.

- Leonid Zypkin: Ein Sommer in Baden-Baden. Berlin Verlag, Berlin 2006, ISBN 978-3-8270-0488-8. Aus dem Russischen von Alfred Frank

Spiel- und Fernsehfilme

- F.M.D. – Psychogramm eines Spielers (Fernsehfilm), BRD 1971, Regie: Georg Tressler, mit Paul Albert Krumm

- Un amore di Dostoevskij (mehrteiliger Fernsehfilm), Italien 1978, Regie: Alessandro Cane

- 26 Tage aus dem Leben Dostojewskis, UdSSR 1981, Regie: Alexander Sarchi

- Une saison dans la vie de Fedor Dostoïevski (Fernsehfilm), Frankreich 1981, Regie: Guy Jorré, mit Marcel Bozzuffi

- The Gambler, USA 1997, Regie: Károly Makk, mit Michael Gambon

- Dug iz Baden - Badena (Fernsehfilm), Serbien 2000, Regie: Slobodan Z. Jovanovic

- I demoni di San Pietroburgo, Italien 2008, Regie: Giuliano Montaldo

- Dostojewski (Fernseh-Mehrteiler), Russland 2010, Regie: Wladimir Chotinenko, mit Jewgeni Mironow

Weblinks

| Weitere Inhalte in den Schwesterprojekten der Wikipedia:

| ||

| Commons | – Medieninhalte (Galerie) | |

| Wikiquote | – Zitate | |

| Wikisource | – Quellen und Volltexte | |

- www.dostojewski.eu Deutschsprachige Seite mit umfangreichen Informationen über Dostojewski, darunter auch eine kommentierte Bibliografie

- FjodorDostoevsky.com – Forum, Zitate, Essays, Fotos, Biografie, Ebooks und mehr (auf englisch)

- Komplette Werke (auf russisch)

- Komplette journalistische Werke (auf russisch)

- Dostojewski-Studien (auf englisch)

- Biografische und kritische Materialien (auf englisch)

- Recherche-Tools (auf englisch)

- F. M. Dostojewski Literarisches Denkmalmuseum (auf englisch)

- Vorlage:Worldcat id

Anmerkungen und weiterführende Literatur

- ↑ Detaillierte Informationen zu Dostojewskis Genealogie bietet die Webseite: Fjodor Michailowitsch Dostojewski bei Rodovid. Abgerufen am 11. Dezember 2013.