„Kapitalismuskritik“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

→Sekundärliteratur: Wikilink |

K Kleinkram |

||

| Zeile 7: | Zeile 7: | ||

== Maschinenstürmer == |

== Maschinenstürmer == |

||

Nach [[Edward Palmer Thompson]] können bereits die so genannten „[[Maschinenstürmer]]“ kapitalismuskritischen Strömungen zugerechnet werden.<ref>{{Literatur|Autor=[[Edward Palmer Thompson]]|Titel=[[Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse]]|Verlag=Suhrkamp Verlag|Ort=Frankfurt am Main|Jahr=1987|ISBN=3-518-02687-9|Übersetzer=Lotte Eidenbenz u. a.}}</ref> Mit der Veränderung der Arbeitswelt durch die [[Industrialisierung]] kam es vor allem in England ([[Luddismus]]), aber auch in anderen europäischen Ländern, zu Arbeiterbewegungen, deren Zielsetzung die Erhaltung ihrer Lebensgrundlagen darstellte. Dazu gehörte unter anderem die Zerstörung von Maschinen wie auch der Zusammenschluss zu organisierten Interessenvertretungen, im angelsächsischen Raum den "Guilds" als Vorläufern der modernen Gewerkschaften. Nach [[Eric Hobsbawm]] dokumentiere der Maschinensturm keine Feindseligkeit der frühen Industriearbeiter gegen Maschinen als solche, vielmehr stelle er eine Rebellion gegen die Fabrikanten dar, die die Maschinen zur intensiveren Ausbeutung und Disziplinierung der Arbeitenden einsetzten.<ref>Eric Hobsbawm: ''The Machine Breakers'' |

Nach [[Edward Palmer Thompson]] können bereits die so genannten „[[Maschinenstürmer]]“ kapitalismuskritischen Strömungen zugerechnet werden.<ref>{{Literatur|Autor=[[Edward Palmer Thompson]]|Titel=[[Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse]]|Verlag=Suhrkamp Verlag|Ort=Frankfurt am Main|Jahr=1987|ISBN=3-518-02687-9|Übersetzer=Lotte Eidenbenz u. a.}}</ref> Mit der Veränderung der Arbeitswelt durch die [[Industrialisierung]] kam es vor allem in England ([[Luddismus]]), aber auch in anderen europäischen Ländern, zu Arbeiterbewegungen, deren Zielsetzung die Erhaltung ihrer Lebensgrundlagen darstellte. Dazu gehörte unter anderem die Zerstörung von Maschinen wie auch der Zusammenschluss zu organisierten Interessenvertretungen, im angelsächsischen Raum den "Guilds" als Vorläufern der modernen Gewerkschaften. Nach [[Eric Hobsbawm]] dokumentiere der Maschinensturm keine Feindseligkeit der frühen Industriearbeiter gegen Maschinen als solche, vielmehr stelle er eine Rebellion gegen die Fabrikanten dar, die die Maschinen zur intensiveren Ausbeutung und Disziplinierung der Arbeitenden einsetzten.<ref>Eric Hobsbawm: ''The Machine Breakers.'' In: ders.: ''Labouring Men''. London 1964, S. 5–22.</ref> |

||

== Frühsozialismus == |

== Frühsozialismus == |

||

| Zeile 25: | Zeile 25: | ||

In seinem späteren Werk, insbesondere in seinem Hauptwerk ''[[Das Kapital]]'', betont Marx vor allem den ausbeuterischen Charakter des Kapitalismus. Der Kapitalist vermehre sein Kapital durch die Ausbeutung fremder Arbeitskraft, da er dem Lohnarbeiter nur einen Teil des vom Arbeiter geschaffenen Wertes vergüte. Einen großen Teil des vom Arbeiter geschaffenen Wertes streiche der Kapitalist dagegen als [[Mehrwert (Marxismus)|Mehrwert]] ein, aus dem er seinen [[Profit]] schöpfe. Statt mit dem Fortschritt der Industrie seine Lage zu verbessern, werde der Arbeiter so zum [[Pauperismus|Pauper]], es komme zu einer allgemeinen [[Armut|Verarmung]]. Nach Karl Marx ist die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln die ökonomische Voraussetzung der [[Klassenlose Gesellschaft|klassenlosen Gesellschaft]].<ref>[http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm#Kap_II Manifest der Kommunistischen Partei; Kapitel II: Proletarier und Kommunisten]</ref> |

In seinem späteren Werk, insbesondere in seinem Hauptwerk ''[[Das Kapital]]'', betont Marx vor allem den ausbeuterischen Charakter des Kapitalismus. Der Kapitalist vermehre sein Kapital durch die Ausbeutung fremder Arbeitskraft, da er dem Lohnarbeiter nur einen Teil des vom Arbeiter geschaffenen Wertes vergüte. Einen großen Teil des vom Arbeiter geschaffenen Wertes streiche der Kapitalist dagegen als [[Mehrwert (Marxismus)|Mehrwert]] ein, aus dem er seinen [[Profit]] schöpfe. Statt mit dem Fortschritt der Industrie seine Lage zu verbessern, werde der Arbeiter so zum [[Pauperismus|Pauper]], es komme zu einer allgemeinen [[Armut|Verarmung]]. Nach Karl Marx ist die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln die ökonomische Voraussetzung der [[Klassenlose Gesellschaft|klassenlosen Gesellschaft]].<ref>[http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm#Kap_II Manifest der Kommunistischen Partei; Kapitel II: Proletarier und Kommunisten]</ref> |

||

{{Zitat|Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d. h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren.}} |

{{Zitat|Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d. h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren.}} |

||

Das ungelöste [[Eschatologie|eschatologische]]<ref>''Nach dem Essen philosophieren. Zur Eschatologie des Marxismus.'' In: ''Alfred Bellebaum und Peter Schallenberg (Hrsg.): Glücksverheißungen. Heilige Schriften der Menschheitsgeschichte.''Aschendorff, Münster 2005, S. 133–159</ref> Problem des Ausbleibens der Revolution versuchten [[Rosa Luxemburg]] und [[Lenin]] unter Rückgriff auf die Phänomene [[Imperialismus]] und [[Kolonialismus]] zu lösen. Nach diesen Thesen beuteten die Zentren des Kapitalismus Rohstoffe und Menschen aus den kolonialen Peripherien aus, ohne welche der Kapitalismus nicht würde fortbestehen können. |

Das ungelöste [[Eschatologie|eschatologische]]<ref>''Nach dem Essen philosophieren. Zur Eschatologie des Marxismus.'' In: ''Alfred Bellebaum und Peter Schallenberg (Hrsg.): Glücksverheißungen. Heilige Schriften der Menschheitsgeschichte.''Aschendorff, Münster 2005, S. 133–159.</ref> Problem des Ausbleibens der Revolution versuchten [[Rosa Luxemburg]] und [[Lenin]] unter Rückgriff auf die Phänomene [[Imperialismus]] und [[Kolonialismus]] zu lösen. Nach diesen Thesen beuteten die Zentren des Kapitalismus Rohstoffe und Menschen aus den kolonialen Peripherien aus, ohne welche der Kapitalismus nicht würde fortbestehen können. |

||

=== Neomarxismus und Neue Linke === |

=== Neomarxismus und Neue Linke === |

||

| Zeile 45: | Zeile 45: | ||

Gegen dieses Modell der ''Sozialpartnerschaft'' stehen kapitalismuskritische Ansätze [[Syndikalismus|syndikalistischer]] und sozialistischer Gewerkschafter. Der Syndikalismus propagiert die Aneignung von Produktionsmitteln durch die Gewerkschaften, die dann auch an Stelle politischer Stellvertreter die Verwaltung organisieren. Ausreichende Stärke, um revolutionäre gesellschaftliche Veränderungen durchsetzen zu können, hatten sie beispielsweise im [[Spanischer Bürgerkrieg|Spanischen Bürgerkrieg]]. |

Gegen dieses Modell der ''Sozialpartnerschaft'' stehen kapitalismuskritische Ansätze [[Syndikalismus|syndikalistischer]] und sozialistischer Gewerkschafter. Der Syndikalismus propagiert die Aneignung von Produktionsmitteln durch die Gewerkschaften, die dann auch an Stelle politischer Stellvertreter die Verwaltung organisieren. Ausreichende Stärke, um revolutionäre gesellschaftliche Veränderungen durchsetzen zu können, hatten sie beispielsweise im [[Spanischer Bürgerkrieg|Spanischen Bürgerkrieg]]. |

||

Gewerkschaften treten in vielen Ländern auch selber als Wirtschaftsakteure auf, u. a. in den USA sind gewerkschaftlich organisierte [[Pensionsfonds]] und Rentenkassen in ihrer Anlagepolitik<ref>[http://labournet.de/diskussion/wipo/rente/pensionsfonds_usa.pdf IG Metall Abteilung Wirtschaft – Technologie – Umwelt: Pensionsfonds in den USA - Betriebsrente durch Shareholder Value?] (PDF; 142 kB) Mai 2001</ref> auch wichtige wirtschaftliche Faktoren. |

Gewerkschaften treten in vielen Ländern auch selber als Wirtschaftsakteure auf, u. a. in den USA sind gewerkschaftlich organisierte [[Pensionsfonds]] und Rentenkassen in ihrer Anlagepolitik<ref>[http://labournet.de/diskussion/wipo/rente/pensionsfonds_usa.pdf IG Metall Abteilung Wirtschaft – Technologie – Umwelt: Pensionsfonds in den USA - Betriebsrente durch Shareholder Value?] (PDF; 142 kB) Mai 2001.</ref> auch wichtige wirtschaftliche Faktoren. |

||

=== Kapitalismuskritik mit ökologischem Schwerpunkt === |

=== Kapitalismuskritik mit ökologischem Schwerpunkt === |

||

| Zeile 54: | Zeile 54: | ||

Die [[Ökofeminismus|ökofeministische]] Soziologin [[Maria Mies]] beschreibt hingegen den Kapitalismus als [[Patriarchat (Soziologie)|patriarchales]] Konstrukt. Kapitalismus führe zu [[Kolonisation]], die im übertragenen Sinne auch Frauen wie auch die Natur insgesamt beträfe.<ref>{{Literatur|Autor=[[Maria Mies]], [[Vandana Shiva]]| Titel=Ecofeminism| Verlag=Zed Books|Ort=London|Jahr=1993| Seiten=298}}</ref> Dies wurde unter anderem von [[Camille Paglia]] zurückgewiesen, der zufolge amoralische, aggressive, [[Pornografie|pornographische]] Elemente und ungleiche Herrschaftsverhältnisse elementar zu menschlicher Kunst, Sexualität und Zivilisation gehörten.<ref name="CP Masken 17" /> |

Die [[Ökofeminismus|ökofeministische]] Soziologin [[Maria Mies]] beschreibt hingegen den Kapitalismus als [[Patriarchat (Soziologie)|patriarchales]] Konstrukt. Kapitalismus führe zu [[Kolonisation]], die im übertragenen Sinne auch Frauen wie auch die Natur insgesamt beträfe.<ref>{{Literatur|Autor=[[Maria Mies]], [[Vandana Shiva]]| Titel=Ecofeminism| Verlag=Zed Books|Ort=London|Jahr=1993| Seiten=298}}</ref> Dies wurde unter anderem von [[Camille Paglia]] zurückgewiesen, der zufolge amoralische, aggressive, [[Pornografie|pornographische]] Elemente und ungleiche Herrschaftsverhältnisse elementar zu menschlicher Kunst, Sexualität und Zivilisation gehörten.<ref name="CP Masken 17" /> |

||

Die Mitgründerin der Parteien [[Bündnis 90/Die Grünen|Die Grünen]] und [[Ökologische Linke]] [[Jutta Ditfurth]] vertritt in ihrem Buch ''Entspannt in die Barbarei (1996)'' die These, „die kapitalistische Produktionsweise mit ihrer Profitlogik und ihrem Verwertungszwang“ sei auch „die Wurzel der Ausbeutung […] der Natur“. Die ''[[soziale Frage]]'' sei daher „nicht von den ökologischen Herausforderungen zu trennen“.<ref>{{Literatur|Autor=[[Jutta Ditfurth]]| Titel=Entspannt in die Barbarei| Verlag=konkret Literatur Verlag |

Die Mitgründerin der Parteien [[Bündnis 90/Die Grünen|Die Grünen]] und [[Ökologische Linke]] [[Jutta Ditfurth]] vertritt in ihrem Buch ''Entspannt in die Barbarei (1996)'' die These, „die kapitalistische Produktionsweise mit ihrer Profitlogik und ihrem Verwertungszwang“ sei auch „die Wurzel der Ausbeutung […] der Natur“. Die ''[[soziale Frage]]'' sei daher „nicht von den ökologischen Herausforderungen zu trennen“.<ref>{{Literatur|Autor=[[Jutta Ditfurth]]| Titel=Entspannt in die Barbarei| Verlag=konkret Literatur Verlag|Jahr=1996| Seiten=157}}</ref> |

||

Der an der [[Freie Universität Berlin|FU Berlin]] lehrende Sozialwissenschaftler Athanasios Karathanassis kritisiert in seinem Buch ''Naturzerstörung und kapitalistisches Wachstum (2003)'' die Verbräuche kapitalistischer Ökonomien als naturzerstörerisch.<ref>{{Literatur|Autor=Athanasios Karathanassis|Titel=Naturzerstörung und kapitalistisches Wachstum|Jahr=2003|ISBN=3-89965-018-2}}</ref> |

Der an der [[Freie Universität Berlin|FU Berlin]] lehrende Sozialwissenschaftler Athanasios Karathanassis kritisiert in seinem Buch ''Naturzerstörung und kapitalistisches Wachstum (2003)'' die Verbräuche kapitalistischer Ökonomien als naturzerstörerisch.<ref>{{Literatur|Autor=Athanasios Karathanassis|Titel=Naturzerstörung und kapitalistisches Wachstum|Jahr=2003|ISBN=3-89965-018-2}}</ref> |

||

| Zeile 76: | Zeile 76: | ||

== Postmoderne == |

== Postmoderne == |

||

[[Datei:Kapitalismus-Umfrage.jpg|miniatur|Kapitalismus-Umfrage der BBC im Jahre 2009:<ref>[http://www.fr-online.de/politik/bbc-studie-zum-kapitalismus-die-systemfrage,1472596,3292276.html fr-online.de] Kapitalismus-Umfrage der BBC im Jahre 2009 Artikel in der Frankfurter Rundschau vom 9. November 2009</ref> Wie schätzt die Bevölkerung verschiedener Länder die Zukunftsfähigkeit des Kapitalismus ein? Zum Teil deutliche Kritik.]] |

[[Datei:Kapitalismus-Umfrage.jpg|miniatur|Kapitalismus-Umfrage der BBC im Jahre 2009:<ref>[http://www.fr-online.de/politik/bbc-studie-zum-kapitalismus-die-systemfrage,1472596,3292276.html fr-online.de] Kapitalismus-Umfrage der BBC im Jahre 2009 Artikel in der Frankfurter Rundschau vom 9. November 2009.</ref> Wie schätzt die Bevölkerung verschiedener Länder die Zukunftsfähigkeit des Kapitalismus ein? Zum Teil deutliche Kritik.]] |

||

Die [[postmoderne]]n Ansätze brechen mit der orthodoxen Kritik des Kapitalismus als Wirtschaftssystem und verallgemeinern diese hin zu einer allgemeinen Kritik von Herrschaftsverhältnissen. |

Die [[postmoderne]]n Ansätze brechen mit der orthodoxen Kritik des Kapitalismus als Wirtschaftssystem und verallgemeinern diese hin zu einer allgemeinen Kritik von Herrschaftsverhältnissen. |

||

Nach den enttäuschenden Erfahrungen mit dem [[Realsozialismus]] entstanden infolge der [[68er-Bewegung]] Strömungen einer postmodernen Philosophie ([[Dekonstruktion|Dekonstruktivismus]] und [[Poststrukturalismus]]). Philosophen wie [[Gilles Deleuze]], [[Jacques Derrida]] und [[Jean Baudrillard]] setzten sich kritisch sowohl mit dem Kapitalismus als auch mit den klassischen sozialistischen und kommunistischen Ansätzen auseinander.<ref>[[Gabriel Kuhn]]: ''Tier-Werden Schwarz-Werden Frau-Werden'' Unrast-Verlag 2005 s. z. B. Kap. III,3,9 |

Nach den enttäuschenden Erfahrungen mit dem [[Realsozialismus]] entstanden infolge der [[68er-Bewegung]] Strömungen einer postmodernen Philosophie ([[Dekonstruktion|Dekonstruktivismus]] und [[Poststrukturalismus]]). Philosophen wie [[Gilles Deleuze]], [[Jacques Derrida]] und [[Jean Baudrillard]] setzten sich kritisch sowohl mit dem Kapitalismus als auch mit den klassischen sozialistischen und kommunistischen Ansätzen auseinander.<ref>[[Gabriel Kuhn]]: ''Tier-Werden Schwarz-Werden Frau-Werden'' Unrast-Verlag 2005 s. z. B. Kap. III,3,9, ISBN 3-89771-441-8, S. 168 ff.</ref> Sie kritisierten nicht selten den Kommunismus, besonders [[Dogma|dogmatische]] marxistisch-leninistische Strömungen, und entwickelten darüber hinaus neue Sichtweisen. |

||

[[Michel Foucault]] kritisiert den Kapitalismus einerseits als Freiheit begrenzende, Gewalt ausübende Disziplinargesellschaft ([[Panopticon]]), andererseits mit seinem Konzept der „[[Bio-Macht|Bio-Politik]]“, bei der das [[Subjekt (Philosophie)|Subjekt]] und seine Lebensbedingungen den Interessen der Herrschenden unterworfen werden: ''„Für die kapitalistische Gesellschaft ist es die Biopolitik, die vor allem zählt, das Biologische, Somatische, Körperliche“''.<ref>Michel Foucault: ''Schriften |

[[Michel Foucault]] kritisiert den Kapitalismus einerseits als Freiheit begrenzende, Gewalt ausübende Disziplinargesellschaft ([[Panopticon]]), andererseits mit seinem Konzept der „[[Bio-Macht|Bio-Politik]]“, bei der das [[Subjekt (Philosophie)|Subjekt]] und seine Lebensbedingungen den Interessen der Herrschenden unterworfen werden: ''„Für die kapitalistische Gesellschaft ist es die Biopolitik, die vor allem zählt, das Biologische, Somatische, Körperliche“''.<ref>Michel Foucault: ''Schriften Band III.'' Frankfurt am Main 2003, S. 275. Vgl. auch ders.: ''Geschichte der Gouvernementalität II''. Die Geburt der Biopolitik, Frankfurt am Main 2004. zit. n. Joachim Bischoff & Christoph Lieber: ''[http://www.linksnet.de/de/artikel/18926 Die Herrschaft des Kapitals und die Multitude]'' auf [[Linksnet]], abgerufen 18. August 2008.</ref> Jacques Derrida sagt, dass das von Liberalen verbreitete Reden vom ''[[Ende der Geschichte]]'' nicht verbergen kann, dass es in der „''kapitalistischen Weltordnung''“ millionenfaches Leid und furchtbare Not für viele Menschen gäbe. Es sei daher notwendig, Marx neu zu lesen, neu zu kritisieren und als Erbe den Marxismus völlig neu zu entwickeln.<ref>[[Jacques Derrida]]: ''Marx’ Gespenster''. Suhrkamp, 2004, ISBN 3-518-29259-5.</ref> |

||

Jean Baudrillard wendet sich wiederum allgemein gegen [[Positivismus|positivistische]] Geschichtsutopien (z. B. Faschismus, Kommunismus), aber er kritisiert den globalen Kapitalismus als eine Form der „''ungeheuren Gewalt''“, welche „''mehr Opfer als Nutznießer''“ schaffe und daher zivilisiert werden müsse, weil ansonsten im Kapitalismus ''„jeder nichtmonetäre Wert aufgehoben''“ werden würde. „''Die Abschaffung aller Regeln, genauer: die Reduzierung aller Regeln auf das Gesetz des Marktes ist das Gegenteil von Freiheit – nämlich deren Illusion. So altmodische und aristokratische Werte wie Würde, Ehre, Herausforderung, Opfer zählen darin nicht mehr.'' Gemäß der Kapitalismuskritik Baudrillards, die von der Sprachtheorie [[Ferdinand de Saussure]]s beeinflusst ist, entferne sich der [[Signifikant]]enapparat des Kapitalismus und seiner Medienwirklichkeit von der Wahrheit und ermögliche so eine umfassende ''[[Manipulation]] und [[Verführung]]'' des Konsumenten. Im Kapitalismus bilde sich ein Raum ''„permanenter Simulation von Realität“'', die in [[Hyperrealität]] münde.<ref>Stefan Steinberg: [http://www.wsws.org/de/2007/apr2007/baud-a21.shtml Nachruf zu Jean Baudrillard, Stefan Steinberg], auf wsws.org, 21. April 2007</ref> |

Jean Baudrillard wendet sich wiederum allgemein gegen [[Positivismus|positivistische]] Geschichtsutopien (z. B. Faschismus, Kommunismus), aber er kritisiert den globalen Kapitalismus als eine Form der „''ungeheuren Gewalt''“, welche „''mehr Opfer als Nutznießer''“ schaffe und daher zivilisiert werden müsse, weil ansonsten im Kapitalismus ''„jeder nichtmonetäre Wert aufgehoben''“ werden würde. „''Die Abschaffung aller Regeln, genauer: die Reduzierung aller Regeln auf das Gesetz des Marktes ist das Gegenteil von Freiheit – nämlich deren Illusion. So altmodische und aristokratische Werte wie Würde, Ehre, Herausforderung, Opfer zählen darin nicht mehr.'' Gemäß der Kapitalismuskritik Baudrillards, die von der Sprachtheorie [[Ferdinand de Saussure]]s beeinflusst ist, entferne sich der [[Signifikant]]enapparat des Kapitalismus und seiner Medienwirklichkeit von der Wahrheit und ermögliche so eine umfassende ''[[Manipulation]] und [[Verführung]]'' des Konsumenten. Im Kapitalismus bilde sich ein Raum ''„permanenter Simulation von Realität“'', die in [[Hyperrealität]] münde.<ref>Stefan Steinberg: [http://www.wsws.org/de/2007/apr2007/baud-a21.shtml Nachruf zu Jean Baudrillard, Stefan Steinberg], auf wsws.org, 21. April 2007.</ref> |

||

Diese Ansätze wurden innerhalb einer akademischen Minderheit diskutiert, weniger in politischen Parteien, teils wegen ihrer theoretischen Komplexität, teils wegen ihres offenen Bruchs mit herkömmlichen Ansätzen der Kapitalismuskritik. Weitere neuere Ansätze in dieser Richtung finden sich z. B. bei [[Richard Sennett]], [[Antonio Negri]] und [[Michael Hardt (Literaturtheoretiker)|Michael Hardt]].<ref>Michael Hardt, Antonio Negri: ''Empire. Die neue Weltordnung.'' Campus Fachbuch 2002, ISBN |

Diese Ansätze wurden innerhalb einer akademischen Minderheit diskutiert, weniger in politischen Parteien, teils wegen ihrer theoretischen Komplexität, teils wegen ihres offenen Bruchs mit herkömmlichen Ansätzen der Kapitalismuskritik. Weitere neuere Ansätze in dieser Richtung finden sich z. B. bei [[Richard Sennett]], [[Antonio Negri]] und [[Michael Hardt (Literaturtheoretiker)|Michael Hardt]].<ref>Michael Hardt, Antonio Negri: ''Empire. Die neue Weltordnung.'' Campus Fachbuch 2002, ISBN 3-593-36994-X.</ref> |

||

Die Kunst- und Kulturhistorikerin [[Camille Paglia]] bezeichnete 1991 die [[Philosophie#Gegenwart|postmoderne Philosophie]] in einer spektakulären Vorlesung am [[Massachusetts Institute of Technology|MIT]] als „französischen Quatsch“,<ref>Die MIT Vorlesung. Zur Krise der amerikanischen Universitäten. In: ''Sex, Art, and American Culture, Essays'' |

Die Kunst- und Kulturhistorikerin [[Camille Paglia]] bezeichnete 1991 die [[Philosophie#Gegenwart|postmoderne Philosophie]] in einer spektakulären Vorlesung am [[Massachusetts Institute of Technology|MIT]] als „französischen Quatsch“,<ref>Die MIT Vorlesung. ''Zur Krise der amerikanischen Universitäten.'' In: Camille Paglia: ''Sex, Art, and American Culture, Essays.'' Verlag Vintage Books, 1992, ISBN 0-679-74101-1, deutsch: ''Der Krieg der Geschlechter Sex, Kunst und Medienkultur.'' Aus dem Amerikanischen von Margit Bergner, Ulrich Enderwitz und Monika Noll. Byblos Verlag, Berlin 1993.</ref> der für die Krise der amerikanischen Universitäten wie die Lebensfremdheit ihrer Absolventen verantwortlich sei. |

||

Nach Paglia sei „die Natur, nicht die Gesellschaft […] unser größter Unterdrücker“<ref name="CP Masken 17" /> und das Wirtschaftssystem nicht mit dem Geschlechterkonflikt und anderen Herrschaftsverhältnissen zu verwechseln. Die menschliche ([[apollinisch]]e) [[Kultur]] sei jedoch angehalten, der [[chthonisch]]en Realität der Natur wie deren „Grausamkeit der Biologie und Geologie“<ref name="CP Masken 17"> |

Nach Paglia sei „die Natur, nicht die Gesellschaft […] unser größter Unterdrücker“<ref name="CP Masken 17" /> und das Wirtschaftssystem nicht mit dem Geschlechterkonflikt und anderen Herrschaftsverhältnissen zu verwechseln. Die menschliche ([[apollinisch]]e) [[Kultur]] sei jedoch angehalten, der [[chthonisch]]en Realität der Natur wie deren „Grausamkeit der Biologie und Geologie“<ref name="CP Masken 17">Camille Paglia: ''Die Masken der Sexualität.'' Aus dem Amerikanischen von Margit Bergner, Ulrich Enderwitz und Monika Noll. Byblos Verlag, Berlin 1993, ISBN 3-929029-06-5, S. 17.</ref> entgegenzustehen und entgegenzuwirken. |

||

== Globalisierungskritik == |

== Globalisierungskritik == |

||

| Zeile 101: | Zeile 101: | ||

Anhänger des [[Kommunistischer Anarchismus|kommunistischen Anarchismus]] fordern einen vollständigen Bruch mit dem [[Kapitalismus]] und die Abschaffung des [[Geld]]es.<ref>[http://infoshop.org/AnarchistFAQSectionA3#seca32 ''An Anarchist FAQ. A.3.2 Are there different types of social anarchism?'']</ref> Die direkte Entlohnung soll ersetzt werden durch den freien Zugang zum gemeinsamen Arbeitsprodukt.<ref>[[Max Nettlau]]: ''Anarchisten und Sozialrevolutionäre. Die historische Entwicklung des Anarchismus in den Jahren 1880–1886''. Asy-Verlag, Berlin 1931, S. 7.</ref> [[Pjotr Alexejewitsch Kropotkin|Peter Kropotkin]], als einer der bedeutendsten Theoretiker des kommunistischen Anarchismus, wendet sich gegen den ökonomischen [[Wert (Wirtschaft)|Wert]] im Allgemeinen; sei es Geld, Arbeit oder Ware. Er sieht das [[Eigentum|Privateigentum]] als Grund für Unterdrückung und Ausbeutung und schlägt stattdessen eine umfassende [[Kollektivierung]] vor.<ref>Peter Kropotkin: ''The Conquest of Bread''. Putnam 1907, S. 202.</ref> |

Anhänger des [[Kommunistischer Anarchismus|kommunistischen Anarchismus]] fordern einen vollständigen Bruch mit dem [[Kapitalismus]] und die Abschaffung des [[Geld]]es.<ref>[http://infoshop.org/AnarchistFAQSectionA3#seca32 ''An Anarchist FAQ. A.3.2 Are there different types of social anarchism?'']</ref> Die direkte Entlohnung soll ersetzt werden durch den freien Zugang zum gemeinsamen Arbeitsprodukt.<ref>[[Max Nettlau]]: ''Anarchisten und Sozialrevolutionäre. Die historische Entwicklung des Anarchismus in den Jahren 1880–1886''. Asy-Verlag, Berlin 1931, S. 7.</ref> [[Pjotr Alexejewitsch Kropotkin|Peter Kropotkin]], als einer der bedeutendsten Theoretiker des kommunistischen Anarchismus, wendet sich gegen den ökonomischen [[Wert (Wirtschaft)|Wert]] im Allgemeinen; sei es Geld, Arbeit oder Ware. Er sieht das [[Eigentum|Privateigentum]] als Grund für Unterdrückung und Ausbeutung und schlägt stattdessen eine umfassende [[Kollektivierung]] vor.<ref>Peter Kropotkin: ''The Conquest of Bread''. Putnam 1907, S. 202.</ref> |

||

<!-- ist laut Hauptartikel keine Kritik am Kapitalismus und damit missverständlich für den leser, entweder Überblick allgemein zum Anarchismus nötig oder als lemmafremd besser löschen--> |

<!-- ist laut Hauptartikel keine Kritik am Kapitalismus und damit missverständlich für den leser, entweder Überblick allgemein zum Anarchismus nötig oder als lemmafremd besser löschen--> |

||

[[Individualistischer Anarchismus|Individualistische Anarchisten]] definieren Kapitalismus als eine [[Marktwirtschaft]], in der sich privilegierte Gruppen mit Hilfe von staatlichen [[Intervention (Politik)|Interventionen]] auf Kosten der übrigen Gesellschaft bereichern und dadurch zu Reichtum gelangen. Im Kapitalismus würden Gruppen derjenigen, die großen Einfluss auf den Staat besäßen, mit Hilfe des Staates Rahmenbedingungen schaffen, die ihnen einen wirtschaftlichen Gewinn verschafften. Die sich aus dem geschaffenen Rahmen ergebenen Kosten sowie die Kosten zu Aufrechterhaltung der Rahmenbedingungen würden dabei zu einem großen Teil auf andere Gesellschaftsmitglieder abgewälzt. Jedes Übel des Kapitalismus werde so durch staatliche Eingriffe erzeugt.<ref>{{Literatur|Autor=Kevin A. Carson|Titel=Studies in Mutualist Political Economy|Verlag=Ark|Ort=Fayetteville|Jahr=2004|Kommentar=Chapter 4 & 5}}</ref><ref>{{Literatur|Autor=Jack Schwartzman, Hanson, Ingalls and Tucker|Titel=Nineteenth-Century American Anarchists|Sammelwerk=American Journal of Economics and Sociology|Band=Vol. 62|Nummer=5 |

[[Individualistischer Anarchismus|Individualistische Anarchisten]] definieren Kapitalismus als eine [[Marktwirtschaft]], in der sich privilegierte Gruppen mit Hilfe von staatlichen [[Intervention (Politik)|Interventionen]] auf Kosten der übrigen Gesellschaft bereichern und dadurch zu Reichtum gelangen. Im Kapitalismus würden Gruppen derjenigen, die großen Einfluss auf den Staat besäßen, mit Hilfe des Staates Rahmenbedingungen schaffen, die ihnen einen wirtschaftlichen Gewinn verschafften. Die sich aus dem geschaffenen Rahmen ergebenen Kosten sowie die Kosten zu Aufrechterhaltung der Rahmenbedingungen würden dabei zu einem großen Teil auf andere Gesellschaftsmitglieder abgewälzt. Jedes Übel des Kapitalismus werde so durch staatliche Eingriffe erzeugt.<ref>{{Literatur|Autor=Kevin A. Carson|Titel=Studies in Mutualist Political Economy|Verlag=Ark|Ort=Fayetteville|Jahr=2004|Kommentar=Chapter 4 & 5}}</ref><ref>{{Literatur|Autor=Jack Schwartzman, Hanson, Ingalls and Tucker|Titel=Nineteenth-Century American Anarchists|Sammelwerk=American Journal of Economics and Sociology|Band=Vol. 62|Nummer=5|Jahr=2003|Seiten=325}}</ref> Kritisiert werden die schädliche Partnerschaft zwischen Staat und Großunternehmen, wobei der Staat zugunsten einflussreicher Unternehmen oder Organisationen interveniert (wie z. B. bei der Militärindustrie, im Bank- und Versicherungswesen oder im Pharmabereich,) und diesbezügliche [[Privileg]]ien und [[Monopol]]e, unter anderem [[Geldmonopol|Geld-]], Boden-, [[Zoll (Abgabe)|Zoll-]] und [[Patent]]monopole. |

||

== Freiwirtschaftliche und anthroposophische Kapitalismuskritik == |

== Freiwirtschaftliche und anthroposophische Kapitalismuskritik == |

||

Die von [[Silvio Gesell]] begründete Theorie der [[Freiwirtschaft]] definiert Kapitalismus als ein System, in dem die Möglichkeit besteht, sich allein durch den Besitz von [[Geld]] oder [[Boden (Produktionsfaktor)|Boden]] ein arbeitsfreies Einkommen ([[Rendite|Kapitaleinkommen]]) auf Kosten der Mehrarbeit anderer zu verschaffen. Aus diesem Grund wird auch der Kommunismus als Form des Kapitalismus ([[Staatskapitalismus]]) angesehen. Ein großes Problem des Kapitalismus sei, dass nicht benötigtes Geld durch seinen jeweiligen Besitzer beliebig „zurückgehalten“ (also aus dem [[Umlaufgeschwindigkeit (Geld)|Umlauf]] genommen) werden könne, ohne dass er dadurch benachteiligt würde. Laut der Theorie der Freiwirtschaft falle die Rendite bei steigender Kapitalausstattung. Eine Investition, deren Rendite unter der [[Liquiditätsprämie]] des Geldes ist, lohne sich nicht, und langfristige Investitionen würden unterbleiben ([[Liquiditätsfalle]]). Freiwirtschaftliche Ansätze fanden nur geringe Umsetzung bei Versuchen zur [[Freigeld]]wirtschaft und den sogenannten [[Tauschring]]en, aber spielen bis heute eine starke Rolle bei Konzepten des [[Wohnungsbaugenossenschaft|kommunalen Wohnungsbaus]]. An der Freiwirtschaft kritisiert wurde unter anderem eine Nähe zu [[Judenfeindlichkeit|antisemitischen]] Geldreformern und die mangelnde Einbeziehung gesellschaftlicher Machtverhältnisse. |

Die von [[Silvio Gesell]] begründete Theorie der [[Freiwirtschaft]] definiert Kapitalismus als ein System, in dem die Möglichkeit besteht, sich allein durch den Besitz von [[Geld]] oder [[Boden (Produktionsfaktor)|Boden]] ein arbeitsfreies Einkommen ([[Rendite|Kapitaleinkommen]]) auf Kosten der Mehrarbeit anderer zu verschaffen. Aus diesem Grund wird auch der Kommunismus als Form des Kapitalismus ([[Staatskapitalismus]]) angesehen. Ein großes Problem des Kapitalismus sei, dass nicht benötigtes Geld durch seinen jeweiligen Besitzer beliebig „zurückgehalten“ (also aus dem [[Umlaufgeschwindigkeit (Geld)|Umlauf]] genommen) werden könne, ohne dass er dadurch benachteiligt würde. Laut der Theorie der Freiwirtschaft falle die Rendite bei steigender Kapitalausstattung. Eine Investition, deren Rendite unter der [[Liquiditätsprämie]] des Geldes ist, lohne sich nicht, und langfristige Investitionen würden unterbleiben ([[Liquiditätsfalle]]). Freiwirtschaftliche Ansätze fanden nur geringe Umsetzung bei Versuchen zur [[Freigeld]]wirtschaft und den sogenannten [[Tauschring]]en, aber spielen bis heute eine starke Rolle bei Konzepten des [[Wohnungsbaugenossenschaft|kommunalen Wohnungsbaus]]. An der Freiwirtschaft kritisiert wurde unter anderem eine Nähe zu [[Judenfeindlichkeit|antisemitischen]] Geldreformern und die mangelnde Einbeziehung gesellschaftlicher Machtverhältnisse. |

||

Die von [[Rudolf Steiner]] begründete [[Anthroposophie]] hatte wichtige Einflüsse auf die alternativen, nichtkapitalistischen Wirtschafts- und Lebensweisen. Anthroposophische Gesellschaftsentwürfe wie die [[Soziale Dreigliederung]] Steiners forderten eine zunehmende Einbeziehung von Betrieben in [[Kollektive Selbstverwaltung|kollektiver Selbstverwaltung]] wie auch eine stärkere Ausrichtung der Gesellschaft nach künstlerisch ästhetischen statt kapitalistischen Vorgaben (vgl. [[Soziale Plastik]] [[Joseph Beuys]]'). Neben etlichen anthroposophisch beeinflussten „alternativen“ Organisationen und Wirtschaftsverbänden (so im Schulwesen, der Heilkunde und Landwirtschaft) stellt die anthroposophische [[GLS Gemeinschaftsbank]] auch eine wichtige wirtschaftliche Grundlage für die [[Alternativbewegung]] dar. Sie ermöglichte unter anderem die (zeitweilige) Begründung der [[Ökobank]]<ref>Christoph Strawe: ''Marxismus und Anthroposophie''. Klett-Cotta, Stuttgart 1986, ISBN 3-608-91407-2</ref> und der alternativen Beratungs- und Finanzierungsgenossenschaft [[Oekogeno]]. |

Die von [[Rudolf Steiner]] begründete [[Anthroposophie]] hatte wichtige Einflüsse auf die alternativen, nichtkapitalistischen Wirtschafts- und Lebensweisen. Anthroposophische Gesellschaftsentwürfe wie die [[Soziale Dreigliederung]] Steiners forderten eine zunehmende Einbeziehung von Betrieben in [[Kollektive Selbstverwaltung|kollektiver Selbstverwaltung]] wie auch eine stärkere Ausrichtung der Gesellschaft nach künstlerisch ästhetischen statt kapitalistischen Vorgaben (vgl. [[Soziale Plastik]] [[Joseph Beuys]]'). Neben etlichen anthroposophisch beeinflussten „alternativen“ Organisationen und Wirtschaftsverbänden (so im Schulwesen, der Heilkunde und Landwirtschaft) stellt die anthroposophische [[GLS Gemeinschaftsbank]] auch eine wichtige wirtschaftliche Grundlage für die [[Alternativbewegung]] dar. Sie ermöglichte unter anderem die (zeitweilige) Begründung der [[Ökobank]]<ref>Christoph Strawe: ''Marxismus und Anthroposophie''. Klett-Cotta, Stuttgart 1986, ISBN 3-608-91407-2.</ref> und der alternativen Beratungs- und Finanzierungsgenossenschaft [[Oekogeno]]. |

||

== Nationalsozialistische und spätere rechtsextreme Kapitalismuskritik == |

== Nationalsozialistische und spätere rechtsextreme Kapitalismuskritik == |

||

[[Gottfried Feder]], ein [[Wirtschaftstheoretiker]] und Politiker der [[Deutsche Arbeiterpartei|DAP]] und [[Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei|NSDAP]], forderte 1919 „unter der Parole ''[[Brechung der Zinsknechtschaft]]'' die Verstaatlichung der Banken und die Abschaffung des Zinses“.<ref>{{ |

[[Gottfried Feder]], ein [[Wirtschaftstheoretiker]] und Politiker der [[Deutsche Arbeiterpartei|DAP]] und [[Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei|NSDAP]], forderte 1919 „unter der Parole ''[[Brechung der Zinsknechtschaft]]'' die Verstaatlichung der Banken und die Abschaffung des Zinses“.<ref>{{DHM-HdG|Bio=gottfried-feder|Titel=Gottfried Feder}}</ref> Feder unterschied zwischen einem „schaffenden“ Kapital (Gewerbe- und Agrarkapital) und einem „raffenden“ Kapital (Handels- und Finanzkapital). Das schaffende Kapital diene dabei Volk und [[Vaterland]], während das raffende Kapital, das er vor allem mit dem [[Judentum]] assoziierte, rein egoistische Ziele verfolge.<!-- Deadlink! <ref>http://www.uni-muenster.de/Geschichte/hist-sem/SW-G/ws03;04/burhop/nszeit.pdf</ref> --> Weiter ging die Kapitalismuskritik der Gruppe um [[Otto Strasser]]. Strasser hielt den Nationalsozialismus vor allem „für die große Antithese des internationalen Kapitalismus, der die vom Marxismus geschändete Idee des Sozialismus als der [[Gemeinwirtschaft]] einer Nation zugunsten dieser Nation durchführt und jenes System der Herrschaft des Geldes über die Arbeit bricht.“<ref>{{Internetquelle |autor=„Revolutionäre Nationalsozialisten“ |url=http://www.ns-archiv.de/nsdap/sozialisten/sozialisten-verlassen-nsdap.php |titel="Die Sozialisten verlassen die NSDAP" |werk=NS-Archiv |datum=1930-06-04 |zugriff=2008-03-21}}</ref> Forderungen dieser Strömung waren u. a. die Verstaatlichung von Industrie und Banken sowie eine enge Anlehnung Deutschlands an die [[Sowjetunion]]. Beim [[Röhm-Putsch]] wurden zentrale Vertreter dieser antikapitalistischen Strömung innerhalb der [[Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei|NSDAP]] ausgeschaltet und spielten fortan keine Rolle mehr in dessen Politik. Faktisch zeigten sich im „Dritten Reich“ denn auch enge Verknüpfungen zwischen den politischen Machthabern und der privatwirtschaftlichen Großindustrie, wovon die [[IG Farben]] nur das bekannteste Beispiel ist. Einige Elemente nationalistischer Kapitalismuskritik wie die [[Verschwörungstheorie]] von den USA als einer von der „jüdischen [[Ostküste der Vereinigten Staaten|Ostküste]]“ beherrschten Nation wurden auch übergreifend weiter verwendet, ebenfalls von Rechtsextremen in den USA (etwa in der [[American Nazi Party]]). |

||

Seit dem Amtsantritt von [[Udo Voigt]] als Vorsitzender der rechtsextremen [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands|Nationaldemokratischen Partei Deutschlands]] 1996 entwickelte sich diese zu einer aggressiv-antikapitalistischen Kraft und öffnete sich verstärkt neonationalsozialistischen Positionen.<ref>[[Eckhard Jesse]]: ''Die rechtsextremistische Nationaldemokratische Partei Deutschlands vor und nach der Bundestagswahl 2005'' |

Seit dem Amtsantritt von [[Udo Voigt]] als Vorsitzender der rechtsextremen [[Nationaldemokratische Partei Deutschlands|Nationaldemokratischen Partei Deutschlands]] 1996 entwickelte sich diese zu einer aggressiv-antikapitalistischen Kraft und öffnete sich verstärkt neonationalsozialistischen Positionen.<ref>[[Eckhard Jesse]]: ''Die rechtsextremistische Nationaldemokratische Partei Deutschlands vor und nach der Bundestagswahl 2005.'' In: [[Oskar Niedermayer]] (Hrsg.): ''Die Parteien nach der Bundestagswahl 2005''. [[VS Verlag für Sozialwissenschaften]], 2008, ISBN 978-3-531-15245-5, S. 203.</ref> Versuche, eine Kapitalismuskritik mit rechten Elementen ([[Querfront]]ansätze) zu verbinden, werden vor allem in Russland unternommen, so etwa vom prominenten Schriftsteller [[Eduard Weniaminowitsch Limonow]]. |

||

== Siehe auch == |

== Siehe auch == |

||

| Zeile 125: | Zeile 125: | ||

| Autor = [[Karl Marx]] |

| Autor = [[Karl Marx]] |

||

| Titel = [[Das Kapital]]. Kritik der politische Ökonomie |

| Titel = [[Das Kapital]]. Kritik der politische Ökonomie |

||

| Verlag = |

|||

| Ort = |

|||

| Jahr = 1867 |

| Jahr = 1867 |

||

| ISBN = |

|||

| Online = http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_000.htm |

| Online = http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_000.htm |

||

| Zugriff = 20. März 2008 |

| Zugriff = 20. März 2008 |

||

| Zeile 157: | Zeile 154: | ||

| Ort = Berlin |

| Ort = Berlin |

||

| Jahr = 2007 |

| Jahr = 2007 |

||

| ISBN = 978- |

| ISBN = 978-3-320-02102-3 |

||

}} |

}} |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Zeile 171: | Zeile 168: | ||

| Titel = Vers un nouvel anticapitalisme. Pour une politique d'émancipation (coll. « Questions d'époque ») |

| Titel = Vers un nouvel anticapitalisme. Pour une politique d'émancipation (coll. « Questions d'époque ») |

||

| Verlag = Éditions du Félin |

| Verlag = Éditions du Félin |

||

| Ort = |

|||

| Jahr = 2003 |

| Jahr = 2003 |

||

| ISBN = |

| ISBN = 2-86645-519-3 |

||

}} |

}} |

||

==== Wertkritik ==== |

==== Wertkritik ==== |

||

| Zeile 180: | Zeile 176: | ||

| Titel = Im Takt des Geldes. Zur Genese des modernen Denkens |

| Titel = Im Takt des Geldes. Zur Genese des modernen Denkens |

||

| Verlag = zu Klampen |

| Verlag = zu Klampen |

||

| Ort = |

|||

| Jahr = 2004 |

| Jahr = 2004 |

||

| ISBN = |

| ISBN = 3-934920-37-3 |

||

}} |

}} |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Zeile 196: | Zeile 191: | ||

| Titel = Zeit, Arbeit und Herrschaft |

| Titel = Zeit, Arbeit und Herrschaft |

||

| Verlag = Ça Ira |

| Verlag = Ça Ira |

||

| |

| Jahr = 2003 |

||

| ⚫ | |||

| Jahr = 2003 |

|||

| ISBN = |

|||

| ⚫ | |||

==== Postmoderne ==== |

==== Postmoderne ==== |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

|Autor=[[Jacques Derrida]] |

| Autor=[[Jacques Derrida]] |

||

|Titel=Marx' Gespenster |

| Titel=Marx' Gespenster |

||

|Verlag=Suhrkamp |

| Verlag=Suhrkamp |

||

|Ort=Frankfurt am Main |

| Ort=Frankfurt am Main |

||

|Jahr=2004 |

| Jahr=2004 |

||

|ISBN=3-518-29259-5 |

| ISBN=3-518-29259-5 |

||

}} |

}} |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Zeile 213: | Zeile 206: | ||

| Titel=Kapitalismus und Schizophrenie I: Anti-Ödipus |

| Titel=Kapitalismus und Schizophrenie I: Anti-Ödipus |

||

| Verlag=[[Suhrkamp]] |

| Verlag=[[Suhrkamp]] |

||

| Ort= |

|||

| Jahr=2008 |

| Jahr=2008 |

||

| ISBN=978- |

| ISBN=978-3-518-27824-6 |

||

}} |

}} |

||

==== Nationalsozialismus ==== |

==== Nationalsozialismus ==== |

||

| Zeile 224: | Zeile 216: | ||

| Ort=Leipzig |

| Ort=Leipzig |

||

| Jahr=1932 |

| Jahr=1932 |

||

| ⚫ | |||

| ISBN= |

|||

| ⚫ | |||

==== Katholizismus ==== |

==== Katholizismus ==== |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Zeile 231: | Zeile 222: | ||

| Titel=Der Gott Kapital: Anstöße zu einer Religions- und Kulturkritik |

| Titel=Der Gott Kapital: Anstöße zu einer Religions- und Kulturkritik |

||

| Verlag=Lit Verlag |

| Verlag=Lit Verlag |

||

| Ort= |

|||

| Jahr=2006 |

| Jahr=2006 |

||

| Auflage=2. |

| Auflage=2. |

||

| ISBN= |

| ISBN=3-8258-9316-2 |

||

}} |

}} |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Zeile 250: | Zeile 240: | ||

| Titel=Islam und Kapitalismus |

| Titel=Islam und Kapitalismus |

||

| Verlag=Suhrkamp |

| Verlag=Suhrkamp |

||

| Ort= |

|||

| Jahr=1996 |

| Jahr=1996 |

||

| ISBN= |

| ISBN=3-518-28184-4 |

||

}} |

}} |

||

==== Kapitalismuskritik mit ökologischem Schwerpunkt ==== |

==== Kapitalismuskritik mit ökologischem Schwerpunkt ==== |

||

| Zeile 259: | Zeile 248: | ||

| Titel=Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen – Eine radikale Kapitalismuskritik |

| Titel=Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen – Eine radikale Kapitalismuskritik |

||

| Verlag=Westfälisches Dampfboot |

| Verlag=Westfälisches Dampfboot |

||

| Ort= |

|||

| Jahr=2007 |

| Jahr=2007 |

||

| Auflage=7. |

| Auflage=7. |

||

| ISBN=978- |

| ISBN=978-3-89691-627-3 |

||

}} |

}} |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Zeile 268: | Zeile 256: | ||

| Titel=Entspannt in die Barbarei: Esoterik, (Öko-)Faschismus und Biozentrismus |

| Titel=Entspannt in die Barbarei: Esoterik, (Öko-)Faschismus und Biozentrismus |

||

| Verlag=Konkret Literatur |

| Verlag=Konkret Literatur |

||

| Ort= |

|||

| Jahr=2002 |

| Jahr=2002 |

||

| ISBN= |

| ISBN=3-89458-148-4 |

||

}} |

}} |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Zeile 278: | Zeile 265: | ||

| Ort=Hamburg |

| Ort=Hamburg |

||

| Jahr=2003 |

| Jahr=2003 |

||

| ISBN= |

| ISBN=3-89965-018-2 |

||

}} |

}} |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Zeile 286: | Zeile 273: | ||

| Ort=Zürich |

| Ort=Zürich |

||

| Jahr=1996 |

| Jahr=1996 |

||

| ISBN= |

| ISBN=3-85869-050-3 |

||

}} |

}} |

||

==== Keynesianische und liberale Neoliberalismuskritik ==== |

==== Keynesianische und liberale Neoliberalismuskritik ==== |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

|Autor=[[Ronald Barazon]] |

| Autor=[[Ronald Barazon]] |

||

|Titel=Kampf dem Kapitalismus |

| Titel=Kampf dem Kapitalismus |

||

|Verlag=Ecowin Verlag |

| Verlag=Ecowin Verlag |

||

|Ort=Salzburg |

| Ort=Salzburg |

||

|Jahr=2006 |

| Jahr=2006 |

||

|ISBN=3-902404-30-2}} |

| ISBN=3-902404-30-2}} |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Autor=[[Chang Ha-joon|Ha-Joon Chang]] |

| Autor=[[Chang Ha-joon|Ha-Joon Chang]] |

||

| Titel=23 Lügen, die sie uns über den Kapitalismus erzählen |

| Titel=23 Lügen, die sie uns über den Kapitalismus erzählen |

||

| Verlag=C. Bertelsmann |

| Verlag=C. Bertelsmann |

||

| Ort=München |

| Ort=München |

||

| Jahr=2010 |

| Jahr=2010 |

||

| ISBN=978- |

| ISBN=978-3-570-10060-8}} |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Autor=[[Colin Crouch]] |

| Autor=[[Colin Crouch]] |

||

| Zeile 316: | Zeile 303: | ||

| Ort=Wien |

| Ort=Wien |

||

| Jahr=2013 |

| Jahr=2013 |

||

| ISBN=978-3- |

| ISBN=978-3-7092-0067-4}} |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Autor=[[Nouriel Roubini]] |

| Autor=[[Nouriel Roubini]] |

||

| Zeile 342: | Zeile 329: | ||

| Ort=Wiesbaden |

| Ort=Wiesbaden |

||

| Jahr=2008 |

| Jahr=2008 |

||

| ISBN=978- |

| ISBN=978-3-531-15259-2 |

||

}} |

}} |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Herausgeber=Albrecht Langner |

| Herausgeber=Albrecht Langner |

||

| Titel=Katholizismus, konservative Kapitalismuskritik und Frühsozialismus bis 1850 |

| Titel=Katholizismus, konservative Kapitalismuskritik und Frühsozialismus bis 1850 |

||

| Verlag=Schöningh |

| Verlag=Schöningh |

||

| Ort=München |

| Ort=München |

||

| Jahr=1975 |

| Jahr=1975 |

||

| ⚫ | |||

| ISBN= |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Autor=Peter Schallmayer |

| Autor=Peter Schallmayer |

||

| Titel=Kapitalismuskritik. Theorie und Praxis bei Marx, Nietzsche, Mann, Müntefering und in der Heuschreckendebatte |

| Titel=Kapitalismuskritik. Theorie und Praxis bei Marx, Nietzsche, Mann, Müntefering und in der Heuschreckendebatte |

||

| Verlag=Königshausen & Neumann |

| Verlag=Königshausen & Neumann |

||

| Ort=Würzburg |

| Ort=Würzburg |

||

| Jahr=2009 |

| Jahr=2009 |

||

| ISBN=978- |

| ISBN=978-3-8260-4070-2 |

||

}} |

}} |

||

* Jan Ross: [http://www.zeit.de/2005/30/Kapitalismusserie ''Fegefeuer des Marktes''.] In: ''[[Die Zeit]]'' |

* Jan Ross: [http://www.zeit.de/2005/30/Kapitalismusserie ''Fegefeuer des Marktes''.] In: ''[[Die Zeit]].'' Nr. 30/2005 (mit Links zu anderen Beiträgen aus der „Kapitalismusserie“ der Wochenzeitung) |

||

=== Kritik der Kapitalismuskritik === |

=== Kritik der Kapitalismuskritik === |

||

| Zeile 368: | Zeile 354: | ||

| Titel=Die Wurzeln des Antikapitalismus |

| Titel=Die Wurzeln des Antikapitalismus |

||

| Verlag=European Center of Austrian Economics |

| Verlag=European Center of Austrian Economics |

||

| Ort= |

|||

| Jahr=1956/2007 |

| Jahr=1956/2007 |

||

| ISBN=978- |

| ISBN=978-955-1518-01-1 |

||

}} |

}} |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Autor= [[Avraham Barkai]] |

| Autor= [[Avraham Barkai]] |

||

| Titel= Der Kapitalist |

| Titel= Der Kapitalist |

||

| Herausgeber= [[Julius H. Schoeps]], Joachim Schlör |

|||

| Sammelwerk= Bilder der Judenfeindschaft. Antisemitismus - Vorurteile und Mythen |

|||

| Verlag=Piper Verlag |

| Verlag=Piper Verlag |

||

| Ort=Augsburg |

| Ort=Augsburg |

||

| Jahr=1999 |

| Jahr=1999 |

||

| ISBN=3-8289-0734-2 |

| ISBN=3-8289-0734-2 |

||

}} |

}} |

||

* {{Literatur |

* {{Literatur |

||

| Autor= [[Roland Baader]] |

| Autor= [[Roland Baader]] |

||

| Titel= Das Kapital am Pranger: Ein Kompass durch den politischen Begriffsnebel. |

| Titel= Das Kapital am Pranger: Ein Kompass durch den politischen Begriffsnebel. |

||

| Verlag=Resch |

| Verlag=Resch |

||

| Ort=Gräfelfing |

| Ort=Gräfelfing |

||

| Jahr=2005 |

| Jahr=2005 |

||

| ISBN= |

| ISBN= 3-935197-45-4. |

||

}} |

}} |

||

Version vom 27. Januar 2015, 13:25 Uhr

Als Kapitalismuskritik werden Ansichten und Theorien bezeichnet, die die mit der Industrialisierung sich ausbreitende Wirtschaftsordnung, die auf Privateigentum, Marktwirtschaft, Kapitalakkumulation, abhängiger Lohnarbeit und dem individuellen Gewinnstreben beruht, grundsätzlich oder in einzelnen Aspekten kritisieren.

Kaum anders als der Kapitalismus selbst reicht die Geschichte der Kapitalismuskritik zurück bis ins 19. Jahrhundert. Die Kritik äußert sich an einzelnen Elementen des Kapitalismus wie Geld- und Zinswirtschaft, Privateigentum an Produktionsmitteln und Profitmaximierung sowie den ihnen zugeschriebenen Konsequenzen wie Ausbeutung und Verelendung der arbeitenden Klasse.

Praktische Kapitalismuskritik kann sich im Aufbau genossenschaftlich organisierter Unternehmen und Banken oder alternativer Wirtschaftsbereiche äußern, sowie in der Teil- oder Vollübernahme von einzelnen Wirtschaftssegmenten durch Akteure, die weniger individuelles Gewinnstreben als am Gemeinwohl orientierte Aufgaben und Ziele verfolgen.

Maschinenstürmer

Nach Edward Palmer Thompson können bereits die so genannten „Maschinenstürmer“ kapitalismuskritischen Strömungen zugerechnet werden.[1] Mit der Veränderung der Arbeitswelt durch die Industrialisierung kam es vor allem in England (Luddismus), aber auch in anderen europäischen Ländern, zu Arbeiterbewegungen, deren Zielsetzung die Erhaltung ihrer Lebensgrundlagen darstellte. Dazu gehörte unter anderem die Zerstörung von Maschinen wie auch der Zusammenschluss zu organisierten Interessenvertretungen, im angelsächsischen Raum den "Guilds" als Vorläufern der modernen Gewerkschaften. Nach Eric Hobsbawm dokumentiere der Maschinensturm keine Feindseligkeit der frühen Industriearbeiter gegen Maschinen als solche, vielmehr stelle er eine Rebellion gegen die Fabrikanten dar, die die Maschinen zur intensiveren Ausbeutung und Disziplinierung der Arbeitenden einsetzten.[2]

Frühsozialismus

Die sozialistische Kapitalismuskritik geht ursprünglich von einer Entfremdung durch die industrielle Revolution aus. Bereits die Utopischen Sozialisten wie Charles Fourier kritisierten den Kapitalismus und entwarfen utopische Gegenmodelle.

Fouriers Gegenspieler Robert Owen hingegen gilt als Begründer des Genossenschaftswesen und bemühte sich um praktische Lösungen für menschenwürdigere Arbeitsbedingungen und Formen des Zusammenlebens etwa in der von dem württembergischen Pietisten Johann Georg Rapp gegründeten Kommune (New) Harmony.

Marxistisch inspirierte Kapitalismuskritik

→ Hauptartikel: Marxismus

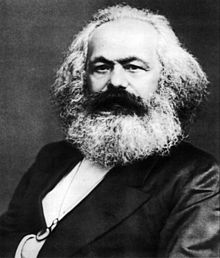

Marx und Engels

Karl Marx und Friedrich Engels beschreiben die kapitalistische Gesellschaft als Gesellschaft des Elends, der Ausbeutung und der Entfremdung. Das Manifest der Kommunistischen Partei von 1848 sieht Globalisierung, Internationalisierung und Verstädterung als positiv an. Es enthält aber die grundsätzliche Aufforderung, den Kapitalismus durch den Sozialismus bzw. Kommunismus abzulösen, um die behaupteten Missstände zu beseitigen.

In seinen Frühschriften betont Marx besonders den Aspekt der Entfremdung. Im Kapitalismus könne ein Lohnarbeiter ohne Eigentum an Produktionsmitteln nicht frei über seine Arbeitskraft verfügen, sondern müsste sie nach den Vorgaben des Kapitalisten einsetzen, für den er arbeite. Die Güter, die er so produziere, erlebe der Arbeiter nicht mehr als seine eigenen, sondern als fremde; er könne sich in den Ergebnissen seiner eigenen Tätigkeit nicht wiedererkennen. Der Kapitalismus sei eine subtile Form der Knechtschaft, die sich auf eine scheinbare Freiheit stütze. Formell seien in der kapitalistischen Gesellschaft alle Mitglieder frei und rechtsgleich, de facto aber könnten Lohnarbeiter nur wählen, an wen sie ihre Arbeitskraft verkauften. Arbeit sei im Kapitalismus nicht eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung, sondern ihrem Wesen nach Zwangsarbeit.

In seinem späteren Werk, insbesondere in seinem Hauptwerk Das Kapital, betont Marx vor allem den ausbeuterischen Charakter des Kapitalismus. Der Kapitalist vermehre sein Kapital durch die Ausbeutung fremder Arbeitskraft, da er dem Lohnarbeiter nur einen Teil des vom Arbeiter geschaffenen Wertes vergüte. Einen großen Teil des vom Arbeiter geschaffenen Wertes streiche der Kapitalist dagegen als Mehrwert ein, aus dem er seinen Profit schöpfe. Statt mit dem Fortschritt der Industrie seine Lage zu verbessern, werde der Arbeiter so zum Pauper, es komme zu einer allgemeinen Verarmung. Nach Karl Marx ist die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln die ökonomische Voraussetzung der klassenlosen Gesellschaft.[3]

„Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d. h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren.“

Das ungelöste eschatologische[4] Problem des Ausbleibens der Revolution versuchten Rosa Luxemburg und Lenin unter Rückgriff auf die Phänomene Imperialismus und Kolonialismus zu lösen. Nach diesen Thesen beuteten die Zentren des Kapitalismus Rohstoffe und Menschen aus den kolonialen Peripherien aus, ohne welche der Kapitalismus nicht würde fortbestehen können.

Neomarxismus und Neue Linke

Die Kritische Theorie der Frankfurter Schule, zu deren wichtigsten Vertretern Max Horkheimer, Theodor W. Adorno und Herbert Marcuse zählen, entwickelte einen neuen Ansatz für eine Kapitalismuskritik (Neomarxismus). Die Kritische Theorie übte großen Einfluss auf die internationale Studentenbewegung von 1968 aus. Diese bezog sowohl gegen den Kapitalismus als auch gegen den Realsozialismus Stellung. In der Folgezeit der Studentenbewegung entstand in den 1970ern in der Bundesrepublik Deutschland die vielschichtige, so genannte Neue Linke. Diese Bewegung ist – neben anderen wie z. B. christlichen und konservativen – eine der Wurzeln der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Teilweise wird auch die Terrororganisation RAF, die den Kapitalismus durch einen revolutionären Befreiungskampf zu überwinden suchte, zur Neuen Linken gezählt. Ihre gewaltsamen Aktionen richteten sich gegen „Repräsentanten des kapitalistischen westdeutschen Systems“. Weitere sozialistische Strömungen dieser Zeit waren die so genannten K-Gruppen, die am Stalinismus, dem Trotzkismus oder dem Maoismus ausgerichtet waren.

Wertkritik

Wertkritik ist eine marxistische Strömung, die ausgehend von der Analyse der gesellschaftsbestimmenden Rolle des „Werts“ im Kapitalismus die gesellschaftlichen Zustände und Entwicklungen entwickelter kapitalistischer Staaten kritisch zu beschreiben versucht. Das Ziel der Kritik ist das Dasein der Wertform selbst, die Verwandlung von konkretem Nutzen in ein abstraktes Medium, das – weiterentwickelt zum „Kapital“ – Produktion, Konsumtion und fast alle Lebensbereiche bestimmt. Diese Verwertung wird durch das soziale Handeln erst verwirklicht, jedoch gibt es diesem Ziel und Form vor. Im Gegensatz zur von ihnen als „Arbeiterbewegungsmarxismus“ kritisierten Lesart interpretieren sie die Marx’sche Kritik der Ökonomie dahingehend, dass Marx die ökonomische Kategorie „Wert“ selber kritisiert, nicht nur die Verteilung des (Mehr-)Werts bzw. seine „ungerechte“ Aneignung durch die Kapitalisten.

Die meisten Wertkritiker vertreten eine Zusammenbruchstheorie, die sie aus der Marx’schen Schrift „Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie“ entnehmen: da nur die Arbeitskraft Wert und damit Mehrwert schafft, die kapitalistische Produktionsweise aber durch die grenzenlose Steigerung der Arbeitsproduktivität immer mehr produktive Arbeit überflüssig mache, untergrabe der Kapitalismus seine eigenen Existenzbedingungen. Dies könne zwar durch Ausweitung der Produktion kompensiert werden. Ab einem gewissen Punkt, der historisch im Aufkommen der Mikroelektronik in den frühen 70er Jahren des 20. Jahrhunderts verortet wird, würden aber fortlaufend mehr produktive Arbeitsplätze vernichtet als in neuen Sektoren neue Arbeitsplätze entstehen würden. Die sich dadurch verstärkenden Probleme bei der „Verwertung des Werts“, also der Bildung von Mehrwert, könnten eine Zeitlang durch (öffentliche oder private) Kredite („virtuelles Kapital“) verdeckt werden, welche ein Wirtschaftswachstum aber nur simulieren könnten. Irgendwann müssten die dadurch entstehenden Finanzblasen platzen. Die Finanzkrise 2008/2009 wird in diesem Sinne gedeutet. Wichtige Vertreter dieser Richtung sind Robert Kurz, Moishe Postone, Franz Schandl und Eske Bockelmann.

Marxistische Kritiker der Wertkritik argumentieren dagegen, Marx habe seine in den „Grundrissen“ angedeutete Zusammenbruchstheorie in seinen späteren Werken, insbesondere im „Kapital“, nicht mehr wiederholt, was bedeute, dass er später an dieser Theorie nicht mehr festgehalten habe. Auch könne eine Abnahme produktiver Arbeit empirisch nicht belegt werden.

Gewerkschaften und Syndikalismus

Die gewerkschaftlichen Ansätze der Kapitalismuskritik beziehen sich in der Regel auf die sozialistische Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse. Allerdings sind die Schlussfolgerungen und Forderungen aus gewerkschaftlicher Perspektive eher auf eine reformistische Umsetzung einer gerechten Gesellschaft bedacht. Dazu gehört im Sozialstaatsmodell das Konsensprinzip, demzufolge Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften als Verhandlungspartner entsprechend dem Tarifvertragsgesetz in der Aushandlung von Tarifverträgen eine Sozialpartnerschaft eingehen und damit eine Verantwortung für eine friedliche gütliche Einigung in Konfliktfällen anstreben sollen. Dieser Ansatz zielt in erster Linie auf einen pragmatischen, realistischen Ausgleich von Interessen.

Gegen dieses Modell der Sozialpartnerschaft stehen kapitalismuskritische Ansätze syndikalistischer und sozialistischer Gewerkschafter. Der Syndikalismus propagiert die Aneignung von Produktionsmitteln durch die Gewerkschaften, die dann auch an Stelle politischer Stellvertreter die Verwaltung organisieren. Ausreichende Stärke, um revolutionäre gesellschaftliche Veränderungen durchsetzen zu können, hatten sie beispielsweise im Spanischen Bürgerkrieg.

Gewerkschaften treten in vielen Ländern auch selber als Wirtschaftsakteure auf, u. a. in den USA sind gewerkschaftlich organisierte Pensionsfonds und Rentenkassen in ihrer Anlagepolitik[5] auch wichtige wirtschaftliche Faktoren.

Kapitalismuskritik mit ökologischem Schwerpunkt

Seit der Entstehung der Umweltbewegung wird der Kapitalismus (bzw. der damit gleichgesetzte Industrialismus) auch aus ökologischer Perspektive kritisiert. In diesem Rahmen stehen vor allem die Gewinnmaximierung und der Zwang zum Wirtschaftswachstum in der Kritik, da darin ein Konflikt zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und ökologischer Stabilität gesehen wird. In der 2006 erschienenen Generationenbilanz des Berlin-Institutes heißt es auf die Frage „Wer bringt dem Kapitalismus die Nachhaltigkeit bei?“: "Bislang gibt es auf diese Frage keine überzeugende Antwort, bestenfalls verschiedene Modelle, die allesamt fehlerhaft sind. Der derzeitige Kapitalismus basiert auf einer Kultur, die investiertes Kapital in Gewinn verwandelt, daraus neues Kapital erwirtschaftet, das unter steigender Produktivität weitere Gewinne und zusätzliches Kapital erbringt. Dieser Kapitalismus hat einen Haken - er funktioniert nicht ohne Wachstum. Er kennt nur das Anhäufen von Vermögen, das sich aus sich selbst vermehrt. Er kennt kein Zurück durch Schrumpfen."[6]

Die ökofeministische Soziologin Maria Mies beschreibt hingegen den Kapitalismus als patriarchales Konstrukt. Kapitalismus führe zu Kolonisation, die im übertragenen Sinne auch Frauen wie auch die Natur insgesamt beträfe.[7] Dies wurde unter anderem von Camille Paglia zurückgewiesen, der zufolge amoralische, aggressive, pornographische Elemente und ungleiche Herrschaftsverhältnisse elementar zu menschlicher Kunst, Sexualität und Zivilisation gehörten.[8]

Die Mitgründerin der Parteien Die Grünen und Ökologische Linke Jutta Ditfurth vertritt in ihrem Buch Entspannt in die Barbarei (1996) die These, „die kapitalistische Produktionsweise mit ihrer Profitlogik und ihrem Verwertungszwang“ sei auch „die Wurzel der Ausbeutung […] der Natur“. Die soziale Frage sei daher „nicht von den ökologischen Herausforderungen zu trennen“.[9]

Der an der FU Berlin lehrende Sozialwissenschaftler Athanasios Karathanassis kritisiert in seinem Buch Naturzerstörung und kapitalistisches Wachstum (2003) die Verbräuche kapitalistischer Ökonomien als naturzerstörerisch.[10]

Der marxistisch orientierte Politologe Elmar Altvater[11] kritisiert den Kapitalismus und das seiner Meinung dazugehörige Wirtschaftswachstum als nicht nachhaltig. Altvater hält das Globale Ölfördermaximum für ein Vorzeichen des Ende des Kapitalismus.

Der wertkritische Publizist Robert Kurz wirft die Übernahme des „positivistischen, technisch-naturwissenschaftlich verkürzten Fortschrittsbegriff[s] des Liberalismus“ auch dem orthodoxen Marxismus vor. Eine radikale Kritik an der Industrialisierungs- und Modernisierungsgeschichte und ihres gewandelten Arbeitsbegriffs sei demnach auch in der Linken bis heute ausgeblieben.

Ernst von Weizsäcker sieht die ökologische Problematik des Kapitalismus vor allem in der Ungeduld und Kurzfristigkeit der Renditerechnung. Sie würde der Zeit nicht gerecht, die die Ökologie benötigt. „Das Abholzen eines unwiederbringlichen Waldes erscheint in den Büchern als Gewinn, in der Natur als Verlust.“[12]

Gegen die Kapitalismuskritik unter ökologischen Vorzeichen lässt sich einwenden, dass bislang praktizierte alternative Wirtschaftssysteme dem Kapitalismus im Hinblick auf ökologische Aspekte nicht überlegen sind. So konstatiert Schmid, dass die realsozialistischen Länder des Ostblocks eine „immense und gewaltige Zerstörung der Umwelt und Natur zu verantworten“[13] hatten. Nach Schmid sind nicht Kapitalismus oder Sozialismus per se, sondern die beiden Systemen eigene industrielle Produktionsweise für die Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt verantwortlich.[13]

Christlich / Jüdische Kapitalismuskritik

Die christliche, insbesondere katholische Soziallehre etwa des Jesuiten Oswald von Nell-Breuning bemüht sich um eine übergeordnete Perspektive auf die ganze Bandbreite des Zusammenlebens von Menschen. Dabei werden dem Kapitalismus Grenzen durch eine Sozialethik gesetzt, die – neben theologischen Vorgaben – die Prinzipien der Personalität, des Gemeinwohls, der Solidarität und der Subsidiarität einbezieht. Im Falle der römisch-katholischen Kirche kommen auch die päpstlichen Lehrschreiben hinzu, die so genannten Sozialenzykliken, die auch soziale Fragen zentral ansprechen und dabei auch kapitalismuskritische Stellungnahmen abgeben.

Praktische Auswirkungen sind in der Gründung und dem Betrieb von christlichen Gewerkschaften, Handwerks- und Sozialverbänden (KAB, Kolpingwerk) und Organisationen und Institutionen der Wohlfahrtspflege (Caritas) und der Entwicklungshilfe (Misereor) zu finden. Innerkirchlich konnte sich eine radikal antikapitalistische Theologie der Befreiung nicht durchsetzen, prägte aber Aspekte der Soziallehre wie in der Option für die Armen.

Die evangelische Sozialethik ist im Sinne von Calvinismus, Quietismus und Pietismus individualistisch geprägt. Der protestantische Theologe und SPD-Abgeordnete Christoph Blumhardt (1842–1919) gehört zu den Mitbegründern des Religiösen Sozialismus als (kirchen)politisch einflussreiche Richtung in Deutschland. Kapitalismuskritische Aspekte finden sich in gemeinsamen Stellungnahmen zu gesellschaftlichen und politischen Fragen der evangelischen Kirchen und liegen auch den Aktivitäten der evangelisch geprägten Sozial- und Entwicklungsverbände wie der Diakonie und Brot für die Welt zugrunde.

Wichtige Theoretiker des Kommunismus und Kritiker des Kapitalismus besaßen christliche und jüdische Wurzeln. So war Wilhelm Weitling, der als erster deutscher Theoretiker des Kommunismus gilt, ein Frühsozialist mit christlichen Überzeugungen. Friedrich Engels kam aus einer vom Pietismus auch in seinen radikalen Formen geprägter Umgebung. Engels bezog sich unter anderem auf die Eigentumslosigkeit der urchristlichen Gemeinden. Karl Marx’ Mentor Moses Hess referierte in frühkommunistischen Utopien und messianistischen Heilserwartungen auf christlich/jüdische Vorstellungen sozialkritischer Propheten wie beim Buch Amos. Entsprechende Elemente und Einflüsse wirkten beim Marxismus wie beim Zionismus weiter und führten u. a. zur Gründung der Kibbuzim beim Aufbau Israels.

Postmoderne

Die postmodernen Ansätze brechen mit der orthodoxen Kritik des Kapitalismus als Wirtschaftssystem und verallgemeinern diese hin zu einer allgemeinen Kritik von Herrschaftsverhältnissen.

Nach den enttäuschenden Erfahrungen mit dem Realsozialismus entstanden infolge der 68er-Bewegung Strömungen einer postmodernen Philosophie (Dekonstruktivismus und Poststrukturalismus). Philosophen wie Gilles Deleuze, Jacques Derrida und Jean Baudrillard setzten sich kritisch sowohl mit dem Kapitalismus als auch mit den klassischen sozialistischen und kommunistischen Ansätzen auseinander.[15] Sie kritisierten nicht selten den Kommunismus, besonders dogmatische marxistisch-leninistische Strömungen, und entwickelten darüber hinaus neue Sichtweisen.

Michel Foucault kritisiert den Kapitalismus einerseits als Freiheit begrenzende, Gewalt ausübende Disziplinargesellschaft (Panopticon), andererseits mit seinem Konzept der „Bio-Politik“, bei der das Subjekt und seine Lebensbedingungen den Interessen der Herrschenden unterworfen werden: „Für die kapitalistische Gesellschaft ist es die Biopolitik, die vor allem zählt, das Biologische, Somatische, Körperliche“.[16] Jacques Derrida sagt, dass das von Liberalen verbreitete Reden vom Ende der Geschichte nicht verbergen kann, dass es in der „kapitalistischen Weltordnung“ millionenfaches Leid und furchtbare Not für viele Menschen gäbe. Es sei daher notwendig, Marx neu zu lesen, neu zu kritisieren und als Erbe den Marxismus völlig neu zu entwickeln.[17]

Jean Baudrillard wendet sich wiederum allgemein gegen positivistische Geschichtsutopien (z. B. Faschismus, Kommunismus), aber er kritisiert den globalen Kapitalismus als eine Form der „ungeheuren Gewalt“, welche „mehr Opfer als Nutznießer“ schaffe und daher zivilisiert werden müsse, weil ansonsten im Kapitalismus „jeder nichtmonetäre Wert aufgehoben“ werden würde. „Die Abschaffung aller Regeln, genauer: die Reduzierung aller Regeln auf das Gesetz des Marktes ist das Gegenteil von Freiheit – nämlich deren Illusion. So altmodische und aristokratische Werte wie Würde, Ehre, Herausforderung, Opfer zählen darin nicht mehr. Gemäß der Kapitalismuskritik Baudrillards, die von der Sprachtheorie Ferdinand de Saussures beeinflusst ist, entferne sich der Signifikantenapparat des Kapitalismus und seiner Medienwirklichkeit von der Wahrheit und ermögliche so eine umfassende Manipulation und Verführung des Konsumenten. Im Kapitalismus bilde sich ein Raum „permanenter Simulation von Realität“, die in Hyperrealität münde.[18]

Diese Ansätze wurden innerhalb einer akademischen Minderheit diskutiert, weniger in politischen Parteien, teils wegen ihrer theoretischen Komplexität, teils wegen ihres offenen Bruchs mit herkömmlichen Ansätzen der Kapitalismuskritik. Weitere neuere Ansätze in dieser Richtung finden sich z. B. bei Richard Sennett, Antonio Negri und Michael Hardt.[19]

Die Kunst- und Kulturhistorikerin Camille Paglia bezeichnete 1991 die postmoderne Philosophie in einer spektakulären Vorlesung am MIT als „französischen Quatsch“,[20] der für die Krise der amerikanischen Universitäten wie die Lebensfremdheit ihrer Absolventen verantwortlich sei.

Nach Paglia sei „die Natur, nicht die Gesellschaft […] unser größter Unterdrücker“[8] und das Wirtschaftssystem nicht mit dem Geschlechterkonflikt und anderen Herrschaftsverhältnissen zu verwechseln. Die menschliche (apollinische) Kultur sei jedoch angehalten, der chthonischen Realität der Natur wie deren „Grausamkeit der Biologie und Geologie“[8] entgegenzustehen und entgegenzuwirken.

Globalisierungskritik

→ Hauptartikel: Globalisierungskritik

Mit der zunehmenden Globalisierung der Waren- und Finanzströme nach dem Zusammenbruch des Ostblocks formieren sich die kritischen Stimmen in vielfältigen globalisierungskritischen Bewegungen und Netzwerken.

Anarchistische Kapitalismuskritik

Der Anarchismus geht davon aus, dass mit dem Kapitalismus Herrschaft von Menschen über Menschen verbunden ist, aufgrund dessen sie ihn grundsätzlich ablehnen. Der Kapitalismus bedarf in ihren Augen eines Wohlstands- und Machtgefälles innerhalb der Gesellschaft, um zu funktionieren.

Anhänger des kommunistischen Anarchismus fordern einen vollständigen Bruch mit dem Kapitalismus und die Abschaffung des Geldes.[21] Die direkte Entlohnung soll ersetzt werden durch den freien Zugang zum gemeinsamen Arbeitsprodukt.[22] Peter Kropotkin, als einer der bedeutendsten Theoretiker des kommunistischen Anarchismus, wendet sich gegen den ökonomischen Wert im Allgemeinen; sei es Geld, Arbeit oder Ware. Er sieht das Privateigentum als Grund für Unterdrückung und Ausbeutung und schlägt stattdessen eine umfassende Kollektivierung vor.[23] Individualistische Anarchisten definieren Kapitalismus als eine Marktwirtschaft, in der sich privilegierte Gruppen mit Hilfe von staatlichen Interventionen auf Kosten der übrigen Gesellschaft bereichern und dadurch zu Reichtum gelangen. Im Kapitalismus würden Gruppen derjenigen, die großen Einfluss auf den Staat besäßen, mit Hilfe des Staates Rahmenbedingungen schaffen, die ihnen einen wirtschaftlichen Gewinn verschafften. Die sich aus dem geschaffenen Rahmen ergebenen Kosten sowie die Kosten zu Aufrechterhaltung der Rahmenbedingungen würden dabei zu einem großen Teil auf andere Gesellschaftsmitglieder abgewälzt. Jedes Übel des Kapitalismus werde so durch staatliche Eingriffe erzeugt.[24][25] Kritisiert werden die schädliche Partnerschaft zwischen Staat und Großunternehmen, wobei der Staat zugunsten einflussreicher Unternehmen oder Organisationen interveniert (wie z. B. bei der Militärindustrie, im Bank- und Versicherungswesen oder im Pharmabereich,) und diesbezügliche Privilegien und Monopole, unter anderem Geld-, Boden-, Zoll- und Patentmonopole.

Freiwirtschaftliche und anthroposophische Kapitalismuskritik

Die von Silvio Gesell begründete Theorie der Freiwirtschaft definiert Kapitalismus als ein System, in dem die Möglichkeit besteht, sich allein durch den Besitz von Geld oder Boden ein arbeitsfreies Einkommen (Kapitaleinkommen) auf Kosten der Mehrarbeit anderer zu verschaffen. Aus diesem Grund wird auch der Kommunismus als Form des Kapitalismus (Staatskapitalismus) angesehen. Ein großes Problem des Kapitalismus sei, dass nicht benötigtes Geld durch seinen jeweiligen Besitzer beliebig „zurückgehalten“ (also aus dem Umlauf genommen) werden könne, ohne dass er dadurch benachteiligt würde. Laut der Theorie der Freiwirtschaft falle die Rendite bei steigender Kapitalausstattung. Eine Investition, deren Rendite unter der Liquiditätsprämie des Geldes ist, lohne sich nicht, und langfristige Investitionen würden unterbleiben (Liquiditätsfalle). Freiwirtschaftliche Ansätze fanden nur geringe Umsetzung bei Versuchen zur Freigeldwirtschaft und den sogenannten Tauschringen, aber spielen bis heute eine starke Rolle bei Konzepten des kommunalen Wohnungsbaus. An der Freiwirtschaft kritisiert wurde unter anderem eine Nähe zu antisemitischen Geldreformern und die mangelnde Einbeziehung gesellschaftlicher Machtverhältnisse.

Die von Rudolf Steiner begründete Anthroposophie hatte wichtige Einflüsse auf die alternativen, nichtkapitalistischen Wirtschafts- und Lebensweisen. Anthroposophische Gesellschaftsentwürfe wie die Soziale Dreigliederung Steiners forderten eine zunehmende Einbeziehung von Betrieben in kollektiver Selbstverwaltung wie auch eine stärkere Ausrichtung der Gesellschaft nach künstlerisch ästhetischen statt kapitalistischen Vorgaben (vgl. Soziale Plastik Joseph Beuys'). Neben etlichen anthroposophisch beeinflussten „alternativen“ Organisationen und Wirtschaftsverbänden (so im Schulwesen, der Heilkunde und Landwirtschaft) stellt die anthroposophische GLS Gemeinschaftsbank auch eine wichtige wirtschaftliche Grundlage für die Alternativbewegung dar. Sie ermöglichte unter anderem die (zeitweilige) Begründung der Ökobank[26] und der alternativen Beratungs- und Finanzierungsgenossenschaft Oekogeno.

Nationalsozialistische und spätere rechtsextreme Kapitalismuskritik

Gottfried Feder, ein Wirtschaftstheoretiker und Politiker der DAP und NSDAP, forderte 1919 „unter der Parole Brechung der Zinsknechtschaft die Verstaatlichung der Banken und die Abschaffung des Zinses“.[27] Feder unterschied zwischen einem „schaffenden“ Kapital (Gewerbe- und Agrarkapital) und einem „raffenden“ Kapital (Handels- und Finanzkapital). Das schaffende Kapital diene dabei Volk und Vaterland, während das raffende Kapital, das er vor allem mit dem Judentum assoziierte, rein egoistische Ziele verfolge. Weiter ging die Kapitalismuskritik der Gruppe um Otto Strasser. Strasser hielt den Nationalsozialismus vor allem „für die große Antithese des internationalen Kapitalismus, der die vom Marxismus geschändete Idee des Sozialismus als der Gemeinwirtschaft einer Nation zugunsten dieser Nation durchführt und jenes System der Herrschaft des Geldes über die Arbeit bricht.“[28] Forderungen dieser Strömung waren u. a. die Verstaatlichung von Industrie und Banken sowie eine enge Anlehnung Deutschlands an die Sowjetunion. Beim Röhm-Putsch wurden zentrale Vertreter dieser antikapitalistischen Strömung innerhalb der NSDAP ausgeschaltet und spielten fortan keine Rolle mehr in dessen Politik. Faktisch zeigten sich im „Dritten Reich“ denn auch enge Verknüpfungen zwischen den politischen Machthabern und der privatwirtschaftlichen Großindustrie, wovon die IG Farben nur das bekannteste Beispiel ist. Einige Elemente nationalistischer Kapitalismuskritik wie die Verschwörungstheorie von den USA als einer von der „jüdischen Ostküste“ beherrschten Nation wurden auch übergreifend weiter verwendet, ebenfalls von Rechtsextremen in den USA (etwa in der American Nazi Party).

Seit dem Amtsantritt von Udo Voigt als Vorsitzender der rechtsextremen Nationaldemokratischen Partei Deutschlands 1996 entwickelte sich diese zu einer aggressiv-antikapitalistischen Kraft und öffnete sich verstärkt neonationalsozialistischen Positionen.[29] Versuche, eine Kapitalismuskritik mit rechten Elementen (Querfrontansätze) zu verbinden, werden vor allem in Russland unternommen, so etwa vom prominenten Schriftsteller Eduard Weniaminowitsch Limonow.

Siehe auch

Literatur

Primärliteratur

Marx und Engels

- Karl Marx: Das Kapital. Kritik der politische Ökonomie. 1867 (mlwerke.de [abgerufen am 20. März 2008]).

Marxistisch inspirierte Kapitalismuskritik

- Bini Adamczak: Kommunismus. Kleine Geschichte, wie endlich alles anders wird. Unrast, Münster 2004, ISBN 3-89771-430-2.

- Elmar Altvater: Was heißt und zu welchem Ende betreiben wir Kapitalismuskritik? In: Blätter für deutsche und internationale Politik. Band 4, 2006, S. 457–468 (online (PDF; 387 kB) – Abschiedsvorlesung vom 18. Januar 2006).

- Georg Fülberth und Michael R. Krätke: Neun Fragen zum Kapitalismus. Karl Dietz Verlag, Berlin 2007, ISBN 978-3-320-02102-3.

- Michael Heinrich: Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung. Schmetterling Verlag, 2004 (Internet Archive ( vom 15. Juni 2006 im Internet Archive) [abgerufen am 21. März 2008]).

- Michel Vakaloulis, Jean-Marie Vincent und Pierre Zarka,: Vers un nouvel anticapitalisme. Pour une politique d'émancipation (coll. « Questions d'époque »). Éditions du Félin, 2003, ISBN 2-86645-519-3.

Wertkritik

- Eske Bockelmann: Im Takt des Geldes. Zur Genese des modernen Denkens. zu Klampen, 2004, ISBN 3-934920-37-3.

- Robert Kurz: Schwarzbuch Kapitalismus. Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft. Ullstein, München 2001, ISBN 3-548-36308-3.

- Moishe Postone: Zeit, Arbeit und Herrschaft. Ça Ira, 2003.

Postmoderne

- Jacques Derrida: Marx' Gespenster. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004, ISBN 3-518-29259-5.

- Gilles Deleuze und Félix Guattari: Kapitalismus und Schizophrenie I: Anti-Ödipus. Suhrkamp, 2008, ISBN 978-3-518-27824-6.

Nationalsozialismus

- Otto Strasser: Aufbau des deutschen Sozialismus. Wolfgang Richard Lindner Verlag, Leipzig 1932.

Katholizismus

- Pax Christi Kommission Weltwirtschaft (Hrsg.): Der Gott Kapital: Anstöße zu einer Religions- und Kulturkritik. 2. Auflage. Lit Verlag, 2006, ISBN 3-8258-9316-2.

- Reinhard Marx: Das Kapital, Ein Plädoyer für den Menschen. Knaur, München 2010, ISBN 978-3-426-78360-3.

Islam

- Maxime Rodinson: Islam und Kapitalismus. Suhrkamp, 1996, ISBN 3-518-28184-4.

Kapitalismuskritik mit ökologischem Schwerpunkt

- Elmar Altvater: Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen – Eine radikale Kapitalismuskritik. 7. Auflage. Westfälisches Dampfboot, 2007, ISBN 978-3-89691-627-3.

- Jutta Ditfurth: Entspannt in die Barbarei: Esoterik, (Öko-)Faschismus und Biozentrismus. Konkret Literatur, 2002, ISBN 3-89458-148-4.

- Athanasios Karathanassis: Naturzerstörung und kapitalistisches Wachstum. Ökosysteme im Kontext ökonomischer Entwicklungen. Verlag für das Studium der Arbeiterbewegung, Hamburg 2003, ISBN 3-89965-018-2.

- Maria Mies: Patriarchat und Kapital. Rotpunktverlag, Zürich 1996, ISBN 3-85869-050-3.

Keynesianische und liberale Neoliberalismuskritik

- Ronald Barazon: Kampf dem Kapitalismus. Ecowin Verlag, Salzburg 2006, ISBN 3-902404-30-2.

- Ha-Joon Chang: 23 Lügen, die sie uns über den Kapitalismus erzählen. C. Bertelsmann, München 2010, ISBN 978-3-570-10060-8.

- Colin Crouch: Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus. Postdemokratie II. Suhrkamp, Berlin 2011, ISBN 978-3-518-42274-8.

- Colin Crouch: Jenseits des Neoliberalismus. Ein Plädoyer für soziale Gerechtigkeit. Passagen, Wien 2013, ISBN 978-3-7092-0067-4.

- Nouriel Roubini: Crisis Economics. Das Ende der Weltwirtschaft und ihre Zukunft. Campus, Frankfurt/New York 2010, ISBN 978-3-593-39102-1.

- Joseph E. Stiglitz: Im freien Fall. Vom Versagen der Märkte zur Neuordnung der Weltwirtschaft. Siedler, München 2010, ISBN 978-3-88680-942-4.

Sekundärliteratur

- Johannes Berger: Kapitalismusanalyse und Kapitalismuskritik. In: Andrea Maurer (Hrsg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008, ISBN 978-3-531-15259-2.

- Albrecht Langner (Hrsg.): Katholizismus, konservative Kapitalismuskritik und Frühsozialismus bis 1850. Schöningh, München 1975.

- Werner Plumpe: Ökonomiekolumne. Die Konjunkturen der Kapitalismuskritik. In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. Nr. 757, 6. Jg., Juni 2012, S. 523–530.

- Peter Schallmayer: Kapitalismuskritik. Theorie und Praxis bei Marx, Nietzsche, Mann, Müntefering und in der Heuschreckendebatte. Königshausen & Neumann, Würzburg 2009, ISBN 978-3-8260-4070-2.