Trebbin

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Koordinaten: | 52° 13′ N, 13° 13′ O | |

| Bundesland: | Brandenburg | |

| Landkreis: | Teltow-Fläming | |

| Höhe: | 39 m ü. NHN | |

| Fläche: | 126,36 km2 | |

| Einwohner: | 9964 (31. Dez. 2023)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 79 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahl: | 14959 | |

| Vorwahl: | 033731 | |

| Kfz-Kennzeichen: | TF | |

| Gemeindeschlüssel: | 12 0 72 426 | |

| LOCODE: | DE TBN | |

| Stadtgliederung: | 13 Ortsteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Markt 1–3 14959 Trebbin | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Ronny Haase (parteilos) | |

| Lage der Stadt Trebbin im Landkreis Teltow-Fläming | ||

| ||

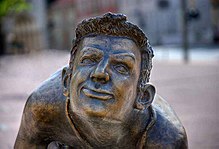

Trebbin ist eine amtsfreie Stadt im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg. Als ehemaliger Wohnort des märkischen Eulenspiegels Hans Clauert trägt sie den inoffiziellen Beinamen Clauertstadt.

Geografie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Trebbin liegt zwischen Teltow und dem Fläming am Rande der Nuthe-Nieplitz Niederung und östlich der Nuthe etwa 36 Kilometer südlich von Berlin. Die Stadt liegt an der östlichen Grenze des Naturparks Nuthe-Nieplitz bzw. mit einigen Ortsteilen auch im Naturpark. Der Ortsteil Blankensee befindet sich am gleichnamigen See. Der Ortsteil Glau liegt an den Glauer Bergen.

Stadtgliederung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Trebbin besteht aus den Ortsteilen[2]

- Blankensee

- Christinendorf

- Glau

- Großbeuthen mit dem Gemeindeteil Kleinbeuthen

- Klein Schulzendorf

- Kliestow

- Löwendorf

- Lüdersdorf

- Märkisch Wilmersdorf

- Schönhagen

- Stangenhagen

- Thyrow

- Wiesenhagen

sowie den Wohnplätzen: Ebelshof, Eichenhof, Finkenberg, Forsthaus Altlenzburg, Forsthaus Lenzburg, Freie-Scholle-Siedlung, Kolonie Thyrow, Paulshöhe, Plantage, Priedel, Schönblick, Seeblick und Ziegelei.[3]

Geschichte und Etymologie

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stadtname

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für den Stadtnamen Trebbin sind nach Gerhard Schlimpert zwei Deutungen möglich. Die polabische Form Trebin könnte als Ort des Treba gedeutet werden (vgl. den polnischen Personennamen Trzeba, davon abgeleitet Trzebin, oder tschechisch Třeba, davon abgeleitet Třebin). Möglich ist auch eine polabische Grundform Trebyn- = Siedlung auf der Rodung (vgl. niedersorbisch tŕebiś = reinigen, roden).[4] Die Stadt selbst stützt sich in einer Informationsbroschüre ebenfalls auf den westslawischen Ursprung und leitet es von trzebienie = Rodung ab.[5]

13. bis 16. Jahrhundert

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Trebbin ist eine frühdeutsche Herrschaftsbildung, die entweder durch das Erzbistum Magdeburg oder aber durch ein bisher nicht genau zu bestimmendes Adelsgeschlecht vorgenommen wurde. Als sicher gilt, dass es in Kliestow einen slawischen Burgwall gab, dessen Bewohner mit der Gründung der Burg sich nach und nach stärker nach Norden orientierten.[6] 1213 wurde Trebbin erstmals urkundlich erwähnt. Die Geschichte Trebbins beginnt namentlich mit Arnoldus de Trebin, der 1213 die Burg Trebbin als Lehen besaß. Am 28. Dezember 1216 erschien der Burgward Trebbin zusammen mit anderen Orten u. a. mit Luckenwalde in einer Urkunde des Bischofs zu Brandenburg. Zur Burg Trebbin gehörte auch ein kleiner Herrschaftsbereich, die Vogtei Trebbin, aus der sich im Spätmittelalter das Amt Trebbin bildete. Durch urkundlich nicht belegte Veränderungen schrumpfte das ursprüngliche Territorium der Vogtei Trebbin stark. Das spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Amt Trebbin verwaltete neben der Stadt Trebbin nur noch vier Orte in der näheren Umgebung.

1315 erhielt die Stadt ihre selbstständige Gerichtsbarkeit. Um 1375 stand Trebbin als markgräfliches Municio im Territorium Teltow unter Verwaltung des Ritters Nickel von Beckenburg und wurde im Landbuch Karls IV. als „sehr dürftiges Oppidum“ beschrieben. Im Jahr 1412 erschienen Schloss und Stadt Trebbin. Die Verwaltung wurde durch einen Bürgermeister mit Ratmannen ausgeführt, die jährlich wechselten (um 1500). Es entstand ein Marktflecken, der sich längs der Hauptstraße entwickelte. Im Jahr 1472 erschien das kurfürstliche „Städtchen“ mit Pfarrkirche und kurfürstlicher Mühle. Die Stadt hatte ein bedeutendes Zollamt. Im (vor?) Jahr 1497 gab es einen freien Hof mit drei Hufen und drei Wiesen „bei der Mühel“, der im Besitz derer von Thümen war. 1505 erhielt sie das Marktrecht. Zu dieser Zeit umgab die Stadt eine Befestigung mit drei Stadttoren: das Luckenwalder Tor, das Berliner Tor sowie das Mühlentor. Nach Westen dehnte sich die Stadt aus und bezog einen Kietz ein, der am Ostufer der alten Nuthe entstanden war. Um 1534 gab es eine Pest-Epidemie. Ihr fielen mehr als 300 Menschen zum Opfer. Trebbin wurde damals durch mehrere Brände in Schutt und Asche gelegt. Der Thümsche Besitz wurde 1543 nochmals bestätigt und gelangte 1572 an die Familie von Treskow. Einen weiteren Stadtbrand gab es 1565, bei dem nur noch die Kirche und wenige Häuser übrigblieben. Zahlreiche Bewohner entschieden zu dieser Zeit, vor den Stadttoren zu siedeln: Die Trebbiner Neustadt entstand. 1566 brach wiederum die Pest aus. Im Jahr 1571 wurden die Freiheiten und Gerechtigkeiten der Bürger in Trebbin erneut bestätigt. Aus dem Jahr 1573 sind 107 Feuerstätten (=Haushalte) und 38 „Buden“ überliefert. Weiterhin wurde von Brandschäden berichtet. Vor 1586 kam die Gerichtsbarkeit in Trebbin mit zwei Hufen in den Lehnsbesitz derer von Willicke.

17. Jahrhundert

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Nach Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 lebten in der Stadt 25 Einwohner, von 149 Häusern existierten nur noch 24.[6] Im Jahr 1652 wurde vom „Städtlein“ berichtet, in dem der Richter zwei Lehnhufen besaß. In Trebbin lebte ein Pfarrer, dem vier Pfarrhufen und ein gekaufter Hufen zustand. Es gab einen Bauer mit vier Freihufen und einen weiteren Hufen. Der Bürgermeister bewirtschaftete zwei Hufen; weiterhin gab es einen Zweihufner, sechs Einhufner sowie das Amtshaus zu Trebbin mit einem Vorwerk. Es gab ein Hopfengärtchen, eine Wassermühle, zwei Windmühlen, einen Weinberg von vier Morgen Große hinter dem Vorwerk sowie einen kleinen Horst, genannt der Boyen. Vor 1673 besaß die Familie Schröder den freien Hof, die ihn in diesem Jahr an die Familie von Thiele weitergaben. Die Gerichtsbarkeit wurde 1690 von der Familie Willicke (Wilke) an den Rat der Stadt verkauft.

18. Jahrhundert

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Jahr 1704 gab es im „Städtlein“ 16 Bürger (einschließlich des Bürgermeisters) und der Hasenheger. Sie leisteten gegenüber dem Amt Abgaben aus elf ganzen und zwei halben Hufen. Neben dem Brauhaus war ein Amtshaus entstanden; hinzu kamen ein amtliches Vorwerk mit einem neuen Meierhaus, Ställen, Scheinen sowie einen Weinmeisterhaus. Vor den Toren der Stadt war eine Schäferei entstanden, in der zeitweise 600 bis 700 Schafe gehalten wurden. Die Bewohner hatten außerdem das Recht, bis zu 30 Stück Rindvieh sowie bis zu 20 Stück Güstevieh, d. h. mittlerweile unfruchtbar gewordene, weibliche Tiere zu halten. Neben der Amtswassermühle gab es zwei Windmühlen, von denen eine dem freigebauten Treskowschen Freigut gehörte. Zu den Amtsforsten gehörte auch der „alte Clisto“ und der „kleine Horst“ sowie der „Boyn“ in dem einzelne Eichen, Elsen und Haseln wuchsen. Im Jahr 1719 war der Gebäudebestand in Trebbin auf 132 Häuser angewachsen, von denen jedoch drei wüst lagen. Trebbin wurde 1722 Garnisonsstadt und blieb es bis 1918. Auf Geheiß Friedrich II. wurde ab 1740 ein erheblicher Umbau der Stadtkirche St. Marien nach Vorbild der Garnisonskirche in Potsdam angesetzt. Im Jahr 1743 wurde Trebbin Immediatstadt, in der eine Wassermahlmühle mit zwei Gängen, eine Schneidemühle sowie zwei Windmühlen standen. An ihren Grenzen wurde Hauptlandzoll, Damm- und Brückenzoll erhoben. Außerhalb der Stadt lagen das königliche Amt, eine Schäferei sowie ein Weinmeisterhaus mit Weinberg. Im Jahr 1745 standen in Trebbin bereits 154 Häuser, darunter sechs Pfarr-, Schul-, adlige und Scharfrichterhäuser, ein Mühlenhaus sowie ein lediges Haus vor dem Berliner Tor. Im amtlichen Vorwerk wurden 1575 insgesamt 343 Morgen Acker und 80 Morgen Wiese sowie ein Morgen Garten bewirtschaftet. Es gab zehn Kühe, fünf Stück Jungvieh und 200 Schafe. 1758 kam der freie Hof an die Familie Fähndrich, die in 1782 an die Familie von Düringshofen weitergaben. Von dort gelangte er 1791 an die Familie Kaßler. Im Jahr 1772 standen in der Stadt 162 Häuser. 1797 fand die Grundsteinlegung des Rathauses statt, wo 1798 die erste Sitzung abgehalten wurde. Dieses Haus diente über 140 Jahre der Stadtverwaltung. Es entstanden ein Krankenhaus, die Post, ein Schulgebäude sowie ein Wasserturm.

19. Jahrhundert

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Jahr 1801 bestand Trebbin aus der Stadt, dem amtlichen Vorwerk sowie einer Kolonie. Es gab 189 Häuser und 52 Scheunen. Vor dem Berliner Tor stand eine Wassermahl- und -schneidemühle. Hinzu kamen zwei weitere private Windmühlen. In Trebbin fand sechs Mal im Jahr ein Krammarkt sowie vier Mal im Jahr ein Vieh- und Pferdemarkt statt. Das Freigut war mittlerweile auf fünf Hufen angewachsen. Die Feldmark der Stadt mit Amt und Freigut bestand aus 1764 Morgen 155 Quadratruten (QR) Acker und über 1000 Morgen Gemeinweide. Es gab mittlerweile acht Weinberge mit einer Gesamtfläche von 13 Morgen sowie 4348 Morgen 112 QR Forst, vorwiegend Eichen, Kiene und Erlen. Hinzu kamen 96 Morgen 58 QR Stadtgebiet sowie ein Fischerhaus vor dem Luckenwalder Tor an der Nuthe. Es gab 56 Ackerbürger, einen Apotheker, 15 Arme, acht Bäcker, einen Bierschenker, drei Böttcher, 33 Branntweinbrenner, 16 Brauer, einen Brauknecht, sechs Drechsler, zwei Eisenhändler, zwei Färber, einen Fischer, acht Fleischer, zwei Gastwirte, einen Glaser, eine Hebamme, drei Hirten und vier Hufschmiede sowie einen Hutmacher. Die Statistik verzeichnete weiterhin eine „Judenfamilie“, drei Kaufleute, drei Kürschner, einen Lederhändler, 31 Leineweber, drei Materialisten, vier Maurer, einen medizinischen Doktor, einen Wassermüller, drei Windmüller, einen Nadler, einen Nachtwächter und einen Ölmüller. Weiterhin gab es einen Ordonnanzwirt, einen Riemer, einen Sattler, einen Seifensieder, zwei Seiler, einen Scharfrichter, 19 Schuhmacher, acht Stell- und Radmacher, drei Strohhutmacher, 35 Tagelöhner, elf Tischer, zwei Tuchmacher, vier Weinmeister, einen Weißgerber, einen Wundarzt und drei Zimmerleute. Neben 58 Braustellen gab es 35 Branntweinblasen sowie 51 Webstühle mit 82 Arbeitern. Zu den Beamten und Offizianten zählten sieben Akzisebediente, ein Domänenbeamter, ein Briefträger, zwei Bürgermeister, einen Kantor, einen Kontrolleur, einen Gerichtsdiener, einen Justitiar, einen Krietzsmetzeinnehmer, einen Küster, drei Magistratspersonen sowie einen Mühlenbereiter. Außerdem arbeiteten für die Stadt ein Organist, ein Postmeister, ein Postillion, drei Präzeptoren oder Schullehrer, ein Prediger, ein Ratmann, ein Servisrendant, drei Stadtverordnete, ein Ziesemeister, ein Zollausreiter und ein Zolleinnehmer. Im Vorwerk gab es acht Büdner, einen Kreisgärtner, sieben Einleger sowie einen Fischer. Es gab eine Schäferei und drei Windmühlen; die Gemarkung war zehn Hufen groß und in ihr wurden 13 Feuerstellen (=Haushalte) betrieben. Am 21. August 1813 fand in Trebbin ein siegreiches Gefecht des französischen Korps Oudinot gegen die preußische Brigade von August von Thümen statt. Im Jahr 1819 gab es 153 Hausbesitzer; 1822 wurde das amtliche Vorwerk an 20 Bürger überlassen. Der Anschluss an die Bahnstrecke Berlin–Halle erfolgte 1840. Zu dieser Zeit gab es in der Stadt bereits 176 Wohnhäuser und in dem mittlerweile als „Kolonie Trebbinsche Amtsfreiheit“ bezeichneten ehemaligen Vorwerk weitere 20 Wohnhäuser. Um 1850 zählte Trebbin 1800 Bewohner. Im Jahr 1858 gab es in der Stadt 27 Hofeigentümer, die 22 Knechte und Mägde beschäftigten. Hinzu kamen 15 nebengewerbliche Landwirte, die weitere 20 Knechte und Mägde beschäftigten. Es gab 117 Arbeiter, 41 Personen Gesinde und einen Bedienten. In der Stadt gab es 172 Besitzungen. Die größte Besitzung umfasste 2475 Morgen, 31 weitere waren zwischen 30 und 300 Morgen groß (zusammen 1836 Morgen), 53 weitere zwischen 5 und 30 Morgen (zusammen 575 Morgen) sowie 87 unter fünf Morgen (zusammen 261 Morgen). In Trebbin hatten sich zahlreiche Gewerke ansiedelt. Exemplarisch seien genannt: acht Bäckermeister mit sieben Gesellen und Lehrlingen, fünf Seilermeister mit drei Gesellen und einem Lehrling oder drei Glasermeister. Es gab bereits einen Klempnermeister sowie einen Mechaniker für musikalische Instrumente. In Trebbin arbeitete aber auch ein Scharfrichter und ein Totengräber; 24 Personen waren Rentiers (=Rentner). In der Kolonie gab es sechs nebengewerbliche Landwirte sowie 31 Arbeiter und drei Bediente. Zwei Besitzungen waren zwischen 5 und 30 Morgen groß (zusammen 16 Morgen), vier weitere unter fünf Morgen (zusammen 14 Morgen). In der Kolonie gab es neben weiteren Gewerken auch einen Buchbindermeister und eine Leihbibliothek. Im Jahr 1860 bestand die Stadt mit acht Abbauten (Bahnhof, Schützenhaus, Ziegelei, vier Wohnhäuser und städtisches Forsthaus). Es gab neun öffentliche, 181 Wohn- und 316 Wirtschaftsgebäude, darunter eine Tabakfabrik, zwei Leinölfabriken, eine Wassergetreide und -sägemühle sowie drei Getreidemühlen. In der Kolonie gab es vier Abbauten sowie im Anschluss der Stadt sechs Abbauten. In Summe standen dort 39 Wohn- und 45 Wirtschaftsgebäude, darunter zwei Getreidemühlen. Nach 1870 entstanden Holz-, Zigarren- und Kalksandsteinfabriken; 1898 eine Druckerei. 1876 wurde ein neues Empfangsgebäudes am Bahnhof der Preußischen Staatsbahn errichtet. Im Jahr 1881 wurde der Wohnplatz Amtsfreiheit Trebbin eingemeindet. Am 1. Dezember 1897 nahm ein Elektrizitätswerk seinen Betrieb auf; kurze Zeit später das Wasserwerk.

In Trebbin diente das königliche Land- und Stadtgericht Trebbin bis 1849 als Eingangsgericht. Daneben bestanden Patrimonialgerichte. Ab 1849 war das königliche Kreisgericht Berlin das zuständige Gericht. In Trebbin wurde eine Zweigstelle (Gerichtskommission) gebildet. 1879 wurden diese Gerichte aufgehoben und durch Amtsgerichte ersetzt. Gegen die Entscheidung in Trebbin kein Amtsgericht zu errichten wehrte sich die Stadt erfolgreich. Zum 1. Januar 1888 wurde das Amtsgericht Trebbin eröffnet und bestand bis 1952.

20. und 21. Jahrhundert

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert entwickelte sich der Garten- und Möbelbau in Trebbin, damit wuchs die Stadt und die Einwohnerzahl stieg von 6594 im Jahr 1875 auf 7565 im Jahr 1910. Im gleichen Jahr erfolgte die Einweihung einer neuen Schule. Zwei Jahre später wurde die katholische Kirche St. Joseph errichtet. Der Zuzug setzte sich unvermindert fort.

In den 1920er Jahren entstanden die ersten Häuser der Siedlung „Freie Scholle“, erbaut vom Architekten Bruno Taut. Die Luchsiedlung kam Anfang der 1930er Jahre hinzu und wurde 1941 eingemeindet. Im Jahr 1927 bestand Trebbin mit der Ansiedlung Freie Scholle und dem Abbau Bäcke. Im Jahr 1931 standen in der Stadt 411 Wohnhäuser. Ein Jahr später gab es die Stadt mit den Wohnplätzen Chausseehaus und Siedlung Freie Scholle. Im gleichen Jahrzehnt wurde Trebbin als ein Zentrum des deutschen Segelflugs bekannt. So entstand im heutigen Ortsteil Schönhagen eine Reichssegelflugschule. Auf deren Gelände war 1939 auch vorübergehend die Ingenieurschule für Luftfahrttechnik (IfL) untergebracht. Im Februar 1939 war Grundsteinlegung für das heutige Rathaus. Im gleichen Jahr lebten bereits 9.069 Einwohner in der Stadt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wuchs die Zahl der Einwohner, auch bedingt durch den Zustrom von Vertriebenen auf über 11.000 an. Es wurden 14 Hektar landwirtschaftliche Fläche enteignet und auf neun Bauern verteilt, die zwischen einem und fünf Hektar Land erhielten.

Im Jahr 1956 gründete sich eine LPG Typ III mit 19 Mitgliedern und 148 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. 1960 gründete sich die GPG Blumenstadt mit 14 Mitgliedern und 2,4 Hektar Fläche, die Trebbin für eine gewisse Zeit den Beinamen Blumenstadt einbrachte. Ihre Anzahl stieg auf 163 Mitglieder mit 26 Hektar Ende 1960 an. Weiterhin gab es das VEG Gartenbau mit 13 Beschäftigten sowie die LPG Typ III mit mittlerweile 46 Mitgliedern und 200 Hektar. Am 1. März 1962 ereignet sich auf der Anhalter Bahn nahe Kliestow ein Eisenbahnunfall bei dem mehr als 70 Personen getötet wurden. Im Jahr 1971 schloss sich die LPG mit der LPG in Kliestow zur LPG Kliestow-Trebbin mit Sitz in Kliestow zusammen. Im Jahr 1973 bestand in der Stadt der VEB Feuerlöschgerätewerk Luckenwalde mit dem Betriebsteil Trebbin, der VEB IFA-Automobilwerke Ludwigsfelde mit der Außenstelle Trebbin, der VEB Malzbierbrauerei, der VEB Möbelkombinat Hellerau, Märkische Möbelwerke Trebbin, der VEB Oberlausitzer Volltuchfabrik Görlitz, Stopfstützpunkt Trebbin, der VEB Vereinigte Holzindustrie Potsdam-Süd mit dem Werk Trebbin sowie die Oberförsterei Trebbin. Daneben gab es die PGH Dachdeckerhandwerk und die bereits erwähnte GPG Blumenstadt.

Seit dem 1. Mai 1976 ist Löwendorf Teil des Stadtgebietes.[7] In den darauffolgenden Jahrzehnten nahm die Einwohnerzahl stetig ab und stabilisierte sich erst bei rund 8000 Einwohnern Anfang der 1990er Jahre. Seitdem steigt die Einwohnerzahl, auch bedingt durch die Eingemeindungen, stetig an und liegt heute bei rund 9300 Einwohnern.[7]

Zum 15. Juni 1992 schlossen sich Blankensee, Christinendorf, Glau, Großbeuthen, Kleinschulzendorf, Kliestow, Lüdersdorf, Märkisch Wilmersdorf, Schönhagen, Stangenhagen, Thyrow, Wiesenhagen und die Stadt Trebbin zum neuen Amt Trebbin zusammen.[8] 1995 beschloss der Rat der Stadt, das Stadtzentrum zu sanieren. Dabei stand die Umgestaltung des Marktplatzes im Vordergrund, der durch eine hohe Verkehrsbelastung geprägt war. Ein Architekturbüro aus dem italienischen Verona erhielt den Zuschlag zur Neugestaltung des Platzes, der unter anderem einen Brunnen mit einer Figur von Hans Clauert vorsah. Ab dem 27. September 1998 bediente sich das Amt Trebbin zum Erfüllen seiner Aufgaben der Verwaltung der Stadt Trebbin.[9]

Zum 31. Dezember 1997 schlossen sich die Gemeinden Glau, Kliestow, Wiesenhagen und die Stadt Trebbin zur neuen Stadt Trebbin zusammen.[10] Zum 27. September 1998 schlossen sich der Stadt Trebbin die Gemeinden Stangenhagen, Blankensee und Klein Schulzendorf an.[11] Im Jahr 2000 erweiterte der Rat die Stadtsanierung um das Gebiet bis zum Berliner Tor. Es umfasste damit 171 Gebäude, von denen bis 2006 insgesamt 73 Bauwerke saniert werden konnten. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden rund 5,7 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln verwendet. So wurde beispielsweise das Eckhaus an der Berliner Straße 43, aber auch die Bauten an der Puschkinstraße 9, der Beelitzer Straße 8 und 50 denkmalgerecht saniert.[5] Zum 26. Oktober 2003 wurden schließlich die Gemeinden Lüdersdorf, Schönhagen und Thyrow per Gesetz in die Stadt Trebbin eingegliedert, das Amt Trebbin aufgelöst, und die Stadt Trebbin wurde amtsfrei.[12] Die Gemeinde Thyrow erhob 2004 vor dem brandenburgischen Verfassungsgericht kommunale Verfassungsbeschwerde gegen ihre gesetzlich verordnete Eingliederung in die Stadt Trebbin, die jedoch zurückgewiesen wurde.[13]

Die Eingemeindungen in der Übersicht:

| Ehemalige Gemeinde | Datum | Anmerkung |

|---|---|---|

| Blankensee | 27. September 1998 | |

| Christinendorf | 31. Dezember 1997 | Eingemeindung nach Thyrow |

| Glau | 31. Dezember 1997 | |

| Großbeuthen | 31. Dezember 1997 | Eingemeindung nach Thyrow |

| Kleinbeuthen | 1. Juli 1950 | Eingemeindung nach Großbeuthen |

| Klein Schulzendorf | 27. September 1998 | |

| Kliestow | 31. Dezember 1997 | |

| Löwendorf | 1. Mai 1976 | |

| Lüdersdorf | 26. Oktober 2003 | |

| Märkisch Wilmersdorf | 31. Dezember 1997 | Eingemeindung nach Thyrow |

| Schönhagen | 26. Oktober 2003 | |

| Stangenhagen | 27. September 1998 | |

| Thyrow | 26. Oktober 2003 | |

| Wiesenhagen | 31. Dezember 1997 |

Im Jahr 2013 feierte die Stadt eine Woche lang ihr 800-jähriges Jubiläum mit einem historischen Festumzug und einem Festprogramm. Dabei fand das mit 574 Teilnehmern bislang größte Freiluft-Turnier im Damespiel statt, was zu einem entsprechenden Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde führte.[14]

Am 30. September 2021 wurde zum Gedenken an den menschenverachtenden Angriff auf italienische Gastarbeiter durch eine Gruppe ortsansässiger Skinheads der bisherige Haltinger Platz in „Orazio-Giamblanco-Platz“ umbenannt.[15]

- Meteoriteneinschlag am 1. März 1988

Am 1. März 1988 hörten Mitglieder der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft Blumenstadt Trebbin ein zischendes Geräusch. Kurze Zeit später nahmen sie einen Laut wahr, der nach zersplitterndem Glas klang. Sie vermuteten einen Schaden an einem ihrer Gewächshäuser, konnten aber keine Veränderung feststellen. Erst am nächsten Tag entdeckten sie eine zersplitterte Scheibe sowie einige Gesteinsbrocken. Sie übergaben die Bruchstücke einem Mineralogen, der wiederum den Rat des Bezirkes in Potsdam informierte. So gelangten die Stücke zur Akademie der Wissenschaften der DDR, die insgesamt 16 Fragmente einsammelte. Sie haben ein Gesamtgewicht von 1,25 kg. Das größte Stück wiegt rund 300 Gramm. Die Wissenschaftler identifizierten die Bruchstücke als Chondriten. Der Einschlag gehört damit zu den bislang 55 nachgewiesenen Funden von Meteoriten in Deutschland (Stand 2024). Anlässlich des 5. Deutschen Meteoriten-Kolloquiums in Trebbin enthüllte der Bürgermeister gemeinsam mit Teilnehmern des Kolloquiums eine Informationstafel in der Bahnhofstraße von Trebbin.[16]

Bevölkerungsentwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

|

|

|

|

|

Gebietsstand des jeweiligen Jahres Einwohnerzahl: Stand 31. Dezember (ab 1991)[17][18][19], ab 2011 auf Basis des Zensus 2011

Politik

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stadtverordnetenversammlung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Stadtverordnetenversammlung von Trebbin besteht aus 18 Stadtverordneten und dem hauptamtlichen Bürgermeister. Die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 führte zu folgendem Ergebnis:[20]

| Partei / Wählergruppe | Stimmenanteil 2014[21] |

Stimmenanteil 2019 |

Sitze 2014 |

Sitze 2019 | |

|---|---|---|---|---|---|

| CDU | 29,3 % | 23,3 % | 5 | 4 | |

| Wählergruppe Frischer Wind | – | 16,7 % | – | 3 | |

| AfD | 7,0 % | 13,6 % | 1 | 2 | |

| Unabhängige Freie Wähler | 14,3 % | 11,7 % | 3 | 2 | |

| Neue Liste | 13,6 % | 9,3 % | 3 | 2 | |

| SPD | 13,0 % | 9,0 % | 2 | 2 | |

| Bündnis 90/Die Grünen | 4,3 % | 8,0 % | 1 | 1 | |

| Die Linke | 8,0 % | 5,3 % | 1 | 1 | |

| DIE PARTEI | – | 3,2 % | – | 1 | |

| Einzelbewerber Hendrik Bartl | 10,5 % | – | 1 | – |

Der Stimmenanteil Bartls bei der Wahl 2014 entsprach zwei Sitzen. Daher blieb ein Sitz in der Stadtverordnetenversammlung unbesetzt. Seit 2019 ist Bartl Mitglied der Wählergruppe Frischer Wind und Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung.

Bürgermeister

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1998–2022: Thomas Berger (CDU)[22]

- seit 2022: Ronny Haase (parteilos)

Berger wurde in der Bürgermeisterwahl am 14. September 2014 ohne Gegenkandidat mit 82,8 % der gültigen Stimmen in seinem Amt bestätigt.[23]

In der Stichwahl am 25. September 2022 setzte sich Ronny Haase mit 57,1 % der gültigen Stimmen gegen den bis dahin amtierenden Bürgermeister Thomas Berger durch. Seine Amtszeit beträgt acht Jahre.[24] Die Wahlbeteiligung betrug 44,2 %. Bei der Bürgermeisterwahl am 4. September 2022 hatte keiner der neun Bewerber um das Bürgermeisteramt die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht.[25]

Wappen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] |

Blasonierung: „Unter silbernem Schildhaupt in drei Reihen zu vier Plätzen von Schwarz und Silber geschacht.“[26] |

| Wappenbegründung: Das Wappen entstammt wahrscheinlich dem Familienwappen derer von Torgau, auch Torgow oder Torgowe, die die Stadt zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Pfandbesitz hatten. Von einer anderen Entstehungsgeschichte berichtet eine Sage. Danach hatte Kurfürst Joachim II. einst die Trebbiner Ratsherren, unter ihnen Hans Clauert, nach der Heide bestellt, um mit ihnen den Umfang des Stadtforstes festzulegen. Doch trafen diese verspätet am verabredeten Ort ein, nachdem sie unterwegs im Dorfkurg Neuendorf (Wiesenhagen) eingekehrt und hier von Clauert zum Damespiel veranlasst worden waren. Darüber vergaßen sie zeitweilig ihr Vorhaben. Joachim empfing die säumigen Ratsherren sehr unwillig und erklärte, sie leer ausgehen lassen zu wollen. Da bat Clauert den Kurfürsten, ihnen soviel Heide zu überlassen, als sich mit einer Handvoll Werg umspinnen ließe. Joachim II. lachte über den Einfall und sagte zu. Dadurch erlangten die Trebbiner mehr Wald, als sie vorher besessen hatten. Zum Andenken an diese Begebenheit sei das Damebrett in das Stadtwappen aufgenommen worden.[27]

Das Wappen wurde am 7. Januar 1999 durch das Ministerium des Innern genehmigt. |

Städtepartnerschaften

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sehenswürdigkeiten und Kultur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Liste der Baudenkmale in Trebbin und in der Liste der Bodendenkmale in Trebbin stehen die in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenen Kulturdenkmäler.

Bauwerke

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Evangelische Kirche St. Marien, entstand in den Jahren 1740 bis 1744 als Erweiterung eines Baus aus dem 13. Jahrhundert. Ihre Architektur und Einrichtung wurde auf Geheiß Friedrich II. im Jahr 1740 an die Garnisonkirche in Potsdam angelehnt.

- St.-Annen-Kapelle, entstand im 14./15. Jahrhundert vermutlich neben dem Annenhospital als Krankenhauskapelle. Das spätgotische Bauwerk mit einem dreischiffigen Grundriss sowie einem Chor ist der Heiligen Anna gewidmet und wird im 21. Jahrhundert als Winterkirche genutzt.

- Katholische Kirche Sankt Joseph von 1912 in der Parkstraße 6

- Wohnhäuser Luckenwalder Straße 4 und Beelitzer Straße 47

- Denkmal für die Opfer der Konzentrationslager an der Ecke Berliner Straße / Bahnhofstraße

- Dorfkirche Christinendorf mit Pfarrhaus

- Dorfkirche Stangenhagen, Saalkirche aus dem Jahr 1727 mit einer Patronatsloge derer von Thümen. Neben einem hölzernen Kanzelaltar gehören zur Kirchenausstattung drei Gemälde aus dem Ende des 16./17. Jahrhunderts, die Szenen aus dem Neuen Testament zeigen.

- Dorfkirche Thyrow, romanische Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert. Der mehrfach umgebaute Turm stammt aus dem Jahr 1794. Im Innern befinden sich eine barocke Empore sowie eine Dinse-Orgel aus dem Jahr 1908.

- Eichberg-Haus, denkmalgeschütztes Bauwerk im Ortsteil Thyrow, das vermutlich im Jahr 1923 errichtet wurde. In dem Haus wohnte zunächst der Schachspieler Emanuel Lasker, später der Filmproduzent und Namensgeber Richard Eichberg

- Friedensstadt Weißenberg im Ortsteil Glau

- NaturPark Zentrum am Wildgehege Glauer Tal mit einer Erlebnisausstellung, Naturführungen, Kräuterkate und einem Wildgehege im Naturpark Nuthe-Nieplitz.

- Herrenhaus Blankensee mit Schlossgarten

- Gutshaus Märkisch Wilmersdorf, im Kern eingeschossiger Putzbau von 1801, der 1901 zu einem zweieinhalbgeschossigen Bau im Tudorstil erweitert wurde. Das Bauwerk wurde nach 2000 saniert. Dabei wurde die ursprüngliche Fassadengestalt wiederhergestellt.

- Landhaus Villa Schönblick und Flugplatz Schönhagen

- Europäischer Fernwanderweg E 10, führt zum Aussichtsturm auf den Löwendorfer Berg. Weitere regionale Wanderwege führen durch die Stadt und Ortsteile, darunter auch der 66-Seen-Wanderweg.

Clauert-Rundweg

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Clauert-Rundweg verbindet insgesamt zwölf Orte in der Stadt, die mit dem Leben Clauerts in Verbindung stehen. Sie führen beispielsweise zu Clauert-Plastiken aus Holz und Bronze, leiten den Betrachter aber auch zu denkmalgeschützten Gebäuden wie die St.-Annen-Kapelle oder zu weiteren, historisch interessanten Punkten wie beispielsweise in die Fischerstraße, die als die älteste Straße der Stadt gilt.

Regelmäßige Veranstaltungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Trebbin beteiligt sich an der Aktion 48 Stunden Nuthe-Nieplitz, bei der Besucher mit Hilfe des ÖPNV auf eine Entdeckungsreise durch den Naturpark gehen können. Der Bahnhof in Trebbin ist dabei der Start- und Endpunkt der Tour.

- Musikveranstaltung Pop meets Classic

- Blankenseer Musiksommer

- Konzertreihe in der Dorfkirche in Blankensee

- Offene Höfe im Naturpark Nuthe-Nieplitz in den Ortsteilen Blankensee, Schönhagen, Stangenhagen und Wiesenhagen

- Tag der offenen Höfe immer am 1. Sonntag im Mai und November

- Veranstaltungsreihe Kultur in Kliestow

- Sonderausstellungen im Bauernmuseum in Blankensee sowie in der Heimatstube Trebbin

- Weihnachtsmärkte in Trebbin auf dem Marktplatz / Weiler Platz zum 1. Adventswochenende und in Thyrow am 3. Adventssonntag im Gemeindezentrum

- Veranstaltungsorte

- Stadtbibliothek „Hans Clauert“

- Clauerthaus mit Bühne und einem Veranstaltungssaal

- Gemeindezentrum Thyrow mit der Kulturscheune

- Heimatstube Trebbin / Trebbiner Heimatverein e. V.

Wirtschaft und Infrastruktur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ansässige Unternehmen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vattenfall Europe, eine Tochtergesellschaft des schwedischen Energieversorgers Vattenfall, betreibt ein Gasturbinenkraftwerk in Thyrow mit einem 380 kV umfassenden Umspannwerk und Umrichterwerk für Bahnstrom. Ebenfalls in Thyrow hat sich die deutsche Tochtergesellschaft des polnischen Nutzfahrzeugherstellers Wielton niedergelassen.[28]

Seit der Wende in der DDR liegt der wirtschaftliche Schwerpunkt eher in der Landwirtschaft. So haben sich in der Region beispielsweise etwa zwanzig landwirtschaftliche Unternehmen zu einer Vermarktungsgesellschaft Offene Höfe zusammengeschlossen. Sie öffnen im Mai und November an je einem Tag ihre Betriebe, um Interessierten einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Daneben existieren einige Unternehmen des Fahrzeugbaus, Gärtnerei- und Druckereibetriebe sowie Unternehmen der Luftfahrttechnologie. Zahlreiche Gewerbetreibende sind im Gewerbeverband Trebbin e. V. organisiert. Auf ihre Initiative hin wurde eine Ausbildungsinitiative ins Leben gerufen, aber auch die Trebbin-Card ist eine Idee des Vereins. Das Ziel ist, die Kaufkraft durch Rabatte und andere Aktionen in der Region zu halten.

Die medizinische Versorgung übernehmen ein Medizinisches Versorgungszentrum in Trebbin sowie ein Gesundheitszentrum in Glau.

Verkehr

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Östlich des Stadtkerns von Trebbin verläuft die Bundesstraße 101 zwischen Berlin und Luckenwalde. Die Ortsumgehung Trebbin wurde 2006 freigegeben.[29] Sie wird von der Bundesstraße 246 Beelitz–Zossen gekreuzt. Die nächstgelegene Autobahnanschlussstelle ist Ludwigsfelde-Ost an der A 10 (südlicher Berliner Ring).

Der Bahnhof Trebbin liegt an der Bahnstrecke Berlin–Halle. Dort verkehrt im Stundentakt der Regional-Express der Linie RE 4 Rathenow – Berlin – Jüterbog, der alle zwei Stunden weiter bis Falkenberg (Elster) fährt. In den Morgenstunden halten zudem einzelne Züge der Regional-Express-Linie RE 3 Stralsund Hbf – / Schwedt (Oder) – Berlin – Lutherstadt Wittenberg Hbf in Trebbin. An gleicher Strecke hat der Ortsteil Thyrow einen Haltepunkt, der ausschließlich durch den RE 4 bedient wird.

In Trebbin-Schönhagen befindet sich der größte Verkehrslandeplatz Brandenburgs.

Bildung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Fünf Kindertagesstätten sowie vier Kindergärten existieren in der Stadt. Daneben gibt es drei Schülerhorte und vier Jugendclubs.

- Grundschulen in Trebbin und Blankensee

- Goethe-Oberschule in Trebbin

Vereine

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Stadt sind rund 50 Vereine aktiv. Im Jahr 1882 wurde die Freiwillige Feuerwehr Trebbin gegründet. Sie ist damit die drittälteste Feuerwehr im Landkreis Teltow-Fläming und besteht aus insgesamt vier Löschzügen.

Seit 1992 existiert in Trebbin der Sportclub Trebbin (SC Trebbin), bestehend aus den Abteilungen Handball, Leichtathletik und Fitness/Tanzgruppen. Mit dem VfB Trebbin ist zudem ein reiner Fußballverein in der Stadt vertreten. Seine 1. Männermannschaft spielt in der Saison 2023/2024 in der Landesliga Nord Brandenburg.

Der Trebbiner Heimatverein e. V. wurde im Jahre 2002 gegründet. Der Verein ist Träger der Heimatstube - ein kleines Museum mit einer umfangreichen Sammlung zur Geschichte und Stadtgeschichte der Stadt Trebbin und Umgebung. Die Heimatstube befindet sich in Trebbin in der Berliner Straße 44, Ecke Denkmalplatz. Dort gibt es auch wechselnde Ausstellungen zu geschichtlichen Themen.

Persönlichkeiten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Söhne und Töchter der Stadt

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Wilhelm Hensel (1794–1861), Maler und Zeichner, verheiratet mit Fanny Mendelssohn Bartholdy

- Wilhelm Lackowitz (1837–1916), Schriftsteller[30]

- Georg Rehlender (1845–?), Architekt, Genre- und Architekturmaler, Illustrator und Zeichner[31][32]

- Gustav Schulze (1880–1968), Radrennfahrer

- Hugo Schottmüller (1897–1936), Bakteriologe

- Hans-Dietrich Disselhoff (1899–1975), Ethnologe

- Robert Keller (1901–1972), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus

- Gerhard Kneifel (1927–1992), Komponist, Arrangeur und Orchesterleiter

Mit Trebbin verbundene Persönlichkeiten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Hans Clauert (um 1506–1566), märkischer „Eulenspiegel“

- Bartholomäus Krüger (um 1540–nach 1597), Stadtschreiber und Organist in Trebbin

- Karl Friedrich Ebel, Kaufmann in Trebbin, erbeutete in den Befreiungskriegen eine Kriegskasse der napoleonischen Truppen und vermachte nach seinem Tod sein Vermögen in Höhe von 36.000 Mark an die Stadt, die mit diesen finanziellen Mitteln Bedürftige unterstützen sollte. Mit dem Geld wurde unter anderem der Henriettenstift gebaut und die Ebelstiftung gegründet.[33]

- Fritz Graf von Schwerin (1856–1934), Dendrologe, Schriftsteller und Rittergutsbesitzer (lebte in Märkisch Wilmersdorf)

- Orazio Giamblanco (1942–2024), Bauarbeiter, Opfer rechtsextremer Gewalt in Trebbin, Namensgeber des Oracio-Giamblanco-Platzes in Trebbin[34]

Literatur

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Friedrich Wilhelm August Bratring: Statistisch-topographische Beschreibung der gesammten Mark Brandenburg. Band 2: Die Mittelmark und Ukermark enthaltend. Berlin 1805, S. 345–348.

- Manfred Bensing u. A. / Heinz Göschel (Hrsg.): Lexikon Städte und Wappen der Deutschen Demokratischen Republik. 3. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1985.

- Lutz Heydick, Günther Hoppe, Jürgen John (Hrsg.): Historischer Führer. Stätten und Denkmale der Geschichte in den Bezirken Potsdam, Frankfurt (Oder). 1. Auflage. Urania-Verlag, Leipzig / Jena / Berlin 1987, ISBN 3-332-00089-6.

- Thomas Berger (Hrsg.): Stadt Trebbin und seine Ortsteile. Broschüre der Stadt Trebbin 2004.

- Lieselott Enders: Historisches Ortslexikon für Brandenburg: Teltow (= Historisches Ortslexikon für Brandenburg. Band 4). Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1976.

- Martin Zeiller: Trebbin. In: Matthäus Merian (Hrsg.): Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae (= Topographia Germaniae. Band 13). 1. Auflage. Matthaeus Merians Erben, Frankfurt am Main 1652, S. 115 (Volltext [Wikisource]).

Weblinks

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website der Stadt

- Kommunalverzeichnis Brandenburg

- Schönhagen in der RBB-Sendung „Landschleicher“, 9. Oktober 2005

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg Dezember 2023 (Fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahlen, bezogen auf den aktuellen Gebietsstand) (Hilfe dazu).

- ↑ Hauptsatzung der Stadt Trebbin vom 18. Februar 2009 ( vom 15. Dezember 2015 im Internet Archive; PDF; 44 kB)

- ↑ Dienstleistungsportal der Landesregierung – Stadt Trebbin ( des vom 1. Mai 2021 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- ↑ Gerhard Schlimpert: Brandenburgisches Namenbuch Teil 3 Die Ortsnamen des Teltow. 368 S., Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1972.

- ↑ a b Stadt Trebbin (Hrsg.): Der Rote Teppich in Trebbin – Eine Informationsbroschüre zur Stadtsanierung, August 2006, S. 20.

- ↑ a b Heimatverein Trebbin (Hrsg.): Geschichte der Burg Trebbin, Faltblatt, ohne Datumsangabe, S. 8

- ↑ a b Quelle für die Einwohnerzahlen der Stadt: Historisches Gemeindeverzeichnis. (PDF) Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, 2005

- ↑ Bildung des Amtes Trebbin. Bekanntmachung des Ministers des Innern vom 13. Mai 1992. Amtsblatt für Brandenburg – Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg, 3. Jahrgang, Nummer 38, 15. Juni 1992, S. 744.

- ↑ Änderung der Vereinbarung für die Bildung des Amtes Trebbin. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 14. Juli 1998. In: Amtsblatt für Brandenburg – Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg, 9. Jahrgang, Nummer 32, 14. August 1998, S. 714.

- ↑ Zusammenschluss der Gemeinden Glau, Kliestow, Wiesenhagen und der Stadt Trebbin (Amt Trebbin) zu einer neuen Stadt Trebbin. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 23. Dezember 1997. In: Amtsblatt für Brandenburg – Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg, 9. Jahrgang, Nummer 2, 17. Januar 1998, S. 26.

- ↑ Bildung einer neuen Gemeinde aus den Gemeinden Stangenhagen, Blankensee, Klein Schulzendorf, und der Stadt Trebbin. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 18. Mai 1998. In: Amtsblatt für Brandenburg – Gemeinsames Ministerialblatt für das Land Brandenburg, 9. Jahrgang, Nummer 22, 11. Juni 1998, S. 506.

- ↑ Viertes Gesetz zur landesweiten Gemeindegebietsreform betreffend die Landkreise Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming (4.GemGebRefGBbg) vom 24. März 2003

- ↑ Kommunales Verfassungsbeschwerdeverfahren der Gemeinde Thyrow wegen der Eingemeindung in die Stadt Trebbin VfGBbg 204/03 Beschluss vom 18. November 2004 S-Nr. 1338

- ↑ Stadt Trebbin (Hrsg.): „Clauertstadt Trebbin“, Trebbin 2014, S. 40.

- ↑ [1], Tagesspiegel vom 10. Dezember 2020 "Trebbin benennt Platz nach Orazio Giamblanco"

- ↑ Der Meteor von Trebbin, Webseite der Stadt Trebbin, abgerufen am 13. Juli 2014.

- ↑ Landkreis Teltow-Fläming. (PDF) Historisches Gemeindeverzeichnis des Landes Brandenburg 1875 bis 2005, S. 26–29

- ↑ Bevölkerung im Land Brandenburg von 1991 bis 2017 nach Kreisfreien Städten, Landkreisen und Gemeinden, Tabelle 7

- ↑ Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Statistischer Bericht A I 7, A II 3, A III 3. Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg (jeweilige Ausgaben des Monats Dezember)

- ↑ Ergebnis der Kommunalwahl am 26. Mai 2019

- ↑ Ergebnis der Kommunalwahl am 25. Mai 2014

- ↑ Ergebnisse der Kommunalwahlen 1998 (Bürgermeisterwahlen) für den Landkreis Teltow-Fläming ( vom 9. April 2018 im Internet Archive)

- ↑ Ergebnis der Bürgermeisterwahl am 14. September 2014

- ↑ Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, § 74

- ↑ Ronny Haase gewinnt Stichwahl um Bürgermeisteramt in Trebbin. In: www.rbb24.de. Abgerufen am 4. Oktober 2023.

- ↑ Wappenangaben auf dem Dienstleistungsportal der Landesverwaltung des Landes Brandenburg

- ↑ Karlheinz Blaschke, Gerhard Kehrer, Heinz Machatscheck: Lexikon – Städte und Wappen der Deutschen Demokratischen Republik. Hrsg.: Heinz Göschel. 1. Auflage. VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1979, S. 448/449.

- ↑ Firmenauskunft zu Wielton GmbH (Handelsregisterauskunft)

- ↑ Ortsumgehung bei Trebbin freigegeben. In: Berliner Morgenpost, 14. November 2006

- ↑ Wilhelm Lackowitz. In: www.literaturport.de. Abgerufen am 25. März 2021.

- ↑ Jutta Assel, Georg Jäger: Luise. Illustriert von Arthur von Ramberg und Paul Thumann. In: Das Goethezeitportal. Goethezeitportal e. V., Juni 2015, abgerufen am 5. Mai 2023.

- ↑ Georg Rehlender: Rekonstruktion des Zeustempels in Olympia als Hypäthraltempel. In: Deutsche Digitale Bibliothek. Abgerufen am 4. Mai 2023.

- ↑ Stadt Trebbin (Hrsg.) Clauerstadt Trebbin, 2014, S. 40

- ↑ 1996 von Brandenburger Skinhead schwer verletzt. In: Der Tagesspiegel. 28. Mai 2024, abgerufen am 29. Mai 2024.