„Adolf Hitler“ – Versionsunterschied

| [ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

Revert Begründung der Löschung habe ich gegeben Hitlers Vegetarismus etc ist hier irrelevant |

K Revert auf Version von Benutzer:Anton-Josef (5. Feb. 2008, 09:40). s.Diskussionsseite |

||

| Zeile 259: | Zeile 259: | ||

* 2007: ''[[Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler]]'' unter der Regie von [[Dani Levy]] präsentiert [[Helge Schneider]] als Hitler. |

* 2007: ''[[Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler]]'' unter der Regie von [[Dani Levy]] präsentiert [[Helge Schneider]] als Hitler. |

||

* 2007: ''[[Neues vom Wixxer]]'': Erneut tritt Christoph Maria Herbst in der Rolle des mittlerweile zum „Führer“ einer psychiatrischen Klinik aufgestiegenen „Dr. Alfons Hatler“ auf. |

* 2007: ''[[Neues vom Wixxer]]'': Erneut tritt Christoph Maria Herbst in der Rolle des mittlerweile zum „Führer“ einer psychiatrischen Klinik aufgestiegenen „Dr. Alfons Hatler“ auf. |

||

== Trivia == |

|||

=== Hitlers Bedienstete === |

|||

* [[Julius Schaub]], Chefadjutant |

|||

* [[Otto Günsche]], Adjutant |

|||

* [[Traudl Junge]] und [[Gerda Christian]], Privatsekretärinnen |

|||

* [[Heinz Linge]], Kammerdiener |

|||

* [[Rochus Misch]], Leibwächter |

|||

=== Hitler und der Vegetarismus === |

|||

Hitler verstand sich selbst als [[Vegetarier]], und die meisten Biographen stimmen darin überein, dass er sich seit 1930 zumindest überwiegend vegetarisch ernährte.<ref>[[Die Zeit]]: [http://www.zeit.de/2001/17/200117_stimmts.xml ''Fleischloser Führer. Adolf Hitler war Vegetarier. Stimmt’s?''] Nr. 17/2001.</ref> Als junger Mann kam er durch seine Verehrung [[Richard Wagner]]s, der sich aus Achtung gegenüber den Tieren für eine fleischlose Ernährung aussprach, mit den Ideen des Vegetarismus in Berührung.<ref>Colin Spencer: ''Vegetarianism. A History.'' S. 283–284.</ref> Ob sich Hitler jedoch für längere Zeit konsequent vegetarisch ernährte, ist zweifelhaft. |

|||

Viele Befürworter der vegetarischen Lebensweise bestreiten überhaupt Hitlers Vegetarismus und sehen darin einen nur zu Propagandazwecken erschaffenen Mythos, der vor allem durch Goebbels aufgebaut wurde. Zusammen mit weiteren [[Askese|asketischen]] Zügen, wie die angebliche [[Keuschheit|sexuelle Enthaltsamkeit]] und Alkohol-[[Abstinenz]], sollte Hitler zu einem entrückten, höheren Menschen stilisiert werden, der sich vollständig in den Dienst seines Volkes stelle. Allerdings beschreibt Goebbels auch in seinen privaten Tagebüchern Hitler als überzeugten Vegetarier, der das Thema oft in den Tischgesprächen aufgreift. Autoren, die Hitlers Vegetarismus bestreiten, argumentieren, dass dieser seinen Fleischkonsum lediglich zeitweise reduziert habe, weil er glaubte, dadurch seine ständigen Magenschmerzen einzudämmen. Zu seinen Leibspeisen hätten etwa Weißwürste, Leberknödel sowie Wild und Geflügel in verschiedensten Variationen gezählt.<ref>Vgl. Charles Patterson: ''„Für die Tiere ist jeden Tag Treblinka“. Über die Ursprünge des industrialisierten Tötens''. Frankfurt am Main 2004, S. 151–154, ISBN 3-86150-649-1. Patterson zitiert u. a. aus Robert Payne: ''The Life and Death of Adolf Hitler''. New York 1973, S. 346, sowie aus Fritz Redlich: ''Hitler. Diagnose des destruktiven Propheten''. Wien 2002, S. 92.</ref> |

|||

Die zahlreichen vegetarischen Gemeinschaften in Deutschland profitierten nicht von Hitlers Selbstdarstellung als Vegetarier: Zusammen mit anderen [[Lebensreform|lebensreformerischen]] Bewegungen verbot er noch 1933 sämtliche Organisationen und ließ ihre Vorstände verhaften. |

|||

=== Verschiedenes === |

|||

* Hitler war zu Lebzeiten [[Ehrenbürger]] etlicher deutscher Städte. Trotz der Argumentation, dass die Ehrenbürgerschaft mit dem Tod ende, haben viele Städte Hitler diese nach seinem Tod explizit wieder entzogen, einige andere nicht (darunter z. B. [[Völklingen]]<ref>[[Kontraste]]: [http://www.rbb-online.de/_/kontraste/beitrag_jsp/key=rbb_beitrag_1252087.html ''Weltkulturerbe „Röchling-Völklingen“ – Bleibt ein Kriegsverbrecher der Namenspatron?''], Sendung vom 21. September 2000</ref>) oder erst sehr spät (wie z. B. [[Bad Doberan]]<ref>[[Spiegel Online]]: [http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,471522,00.html ''Hitler und Heiligendamm. Ende eines Ehrenbürgers''], 13. März 2007</ref> im April 2007). |

|||

* Mit dem [[Anophthalmus hitleri]] benannte der Käfersammler [[Oscar Scheibel]] 1933 einen kleinen, blinden, braunen [[Höhlentiere|Höhlenkäfer]], der mittlerweile vom Aussterben bedroht ist, nach Hitler.<ref>Vgl. ''Entomologische Blätter'' 33, 1933, S. 438.</ref> |

|||

* Im April 1934 wurde in der Umgebung von Bad Tölz der [[Heigelkopf]] in ''Hitlerberg'' umbenannt und ein zehn Meter hohes, 1200 kg schweres Hakenkreuz aufgestellt.<ref>Siehe [http://www.braun-in-wolfratshausen.de/5.html Foto des Heigelkopf mit Hakenkreuz]</ref> |

|||

* Das [[TIME Magazine]] wählte Hitler 1938 zum „[[Person of the Year|Mann des Jahres]]“. Die [[Intention]] dieses Titels war jedoch nicht, die entsprechende Person zu ehren, sondern herauszustellen, wer aus Sicht der Redaktion in einem bestimmtem Jahr den größten Einfluss auf die Weltpolitik hatte. So ging der Titel 1939 und 1942 an [[Josef Stalin]]. |

|||

* Hitler wurde von verschiedenen Forschungsinstituten mehrmals als der bekannteste Deutsche identifiziert<ref>[[die tageszeitung]]: [http://www.taz.de/pt/2004/06/11/a0178.1/text ''Hitler bekannt''], 11. Juni 2004</ref> und ist eine der weltweit bekanntesten Persönlichkeiten überhaupt. |

|||

* In die Zeit kurz vor der „Machtergreifung“ fiel die Verpflichtung des Opernsängers [[Paul Devrient]] als Stimmtrainer Hitlers. Devrient begleitete Hitler von April bis November 1932 auf dessen Propagandareisen und schulte dessen angegriffene Stimme. Diese vor der Öffentlichkeit geheim gehaltene Episode bot in der Nachkriegszeit Stoff zu mehreren Bühnen- und Filmparodien.<ref>Vgl. Werner Maser (Hrsg.): ''Paul Devrient. Mein Schüler Adolf Hitler. Das Tagebuch seines Lehrers.'' Universitas Verlag, Tübingen 2003, ISBN 3-8004-1450-3</ref> |

|||

* 1939 wurde Hitler von E.G.C. Brandt, einem Mitglied des [[Reichstag (Schweden)|Schwedischen Parlaments]], für den [[Friedensnobelpreis]] nominiert. Die Nominierung wurde jedoch bereits am 1. Februar 1939 zurückgezogen, der Preis wurde bis 1944 nicht mehr vergeben.<ref>''[http://nobelprize.org/nomination/peace/nomination.php?action=show&showid=2609 The Nomination Database for the Nobel Prize in Peace, 1901–1955]'' auf Nobelprize.org. Vgl. auch die [[Liste der Friedensnobelpreisträger#1931–1940|Liste der Friedensnobelpreisträger]] dieser Jahre.</ref> |

|||

*Nach den ''[[Erinnerungen (Albert Speer)|Erinnerungen]]'' des NS-Rüstungsministers [[Albert Speer (senior)|Albert Speer]] hatte Hitler in den dreißiger Jahren äußerst unregelmäßige Arbeitsgewohnheiten. Er ging normalerweise erst um fünf oder sechs Uhr morgens ins Bett, schlief dann bis um Mittag, verbrachte viel Zeit mit Mahlzeiten und Teestündchen und verbrachte die übrige Zeit mit dem Anschauen von Filmen und langen, langweiligen Monologen im Beisein seiner Minister. Er schien unfähig, einer normalen, routinierten Büroarbeit nachzugehen. Deshalb wunderte sich Speer darüber, wann Hitler überhaupt Zeit fand, irgendetwas Wichtiges zu unternehmen, und stellte in Frage, dass er sich wie ein Diktator verhielt. |

|||

== Schriften == |

== Schriften == |

||

Version vom 5. Februar 2008, 11:03 Uhr

Adolf Hitler (* 20. April 1889 in Braunau am Inn, Österreich; † 30. April 1945 in Berlin) war ab 1921 Parteichef der NSDAP, ab 1933 Reichskanzler und von 1934 bis zu seinem Tod durch Suizid unter der Bezeichnung Führer und Reichskanzler zugleich Regierungschef und Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches.

Unter Hitlers Führung errichteten die Nationalsozialisten in Deutschland die Diktatur des sogenannten Dritten Reiches. Alle Oppositionsparteien wurden verboten, politische Gegner verfolgt und ermordet. Hitler und seine Anhänger betrieben die systematische Entrechtung und Ermordung der europäischen Juden sowie anderer religiöser, ethnischer und gesellschaftlicher Gruppen und entfesselten den Zweiten Weltkrieg.[1] Infolge dieser Politik kamen allein auf dem europäischen Kriegsschauplatz 39 Millionen Menschen ums Leben, darunter sechs Millionen Juden. Deutschland und Europa wurden in weiten Teilen zerstört und für die Dauer des Kalten Krieges geteilt.

Biografie

Fast alle Biografen Hitlers weisen auf die enorme Diskrepanz zwischen dessen erster und zweiter Lebenshälfte hin. Bis zu seinem 30. Lebensjahr war er, gemessen an den bürgerlichen Maßstäben seiner Zeit, eine gescheiterte Existenz – ohne Berufsausbildung, ohne nennenswerte Bindungen, nach dem verlorenen Weltkrieg auch als Soldat ohne Perspektive und vor allem ohne erkennbare Eigenschaften, die seinen anschließenden Aufstieg plausibel erklären könnten. Dennoch schwang sich dieser Mann innerhalb weniger Jahre zum Deutschen Reichskanzler und schließlich zum diktatorischen Herrscher über weite Teile Europas auf. Er entfaltete eine zerstörerische Wirkung wie nur wenige vor oder nach ihm.

Die frühen Jahre

Um seine Herkunft und sein Leben vor dem Eintritt in die Politik machte Hitler stets ein Geheimnis. „Sie dürfen nicht wissen,“ sagte er 1930 über seine politischen Gegner, „woher ich komme und aus welcher Familie ich stamme.“ (Zitat nach Krockow). Döllersheim und Strones, die Heimatdörfer seiner Eltern und Großeltern, ließ er im Sommer 1938, gleich nach dem Anschluss Österreichs evakuieren und zerstören, um einen Truppenübungsplatz anzulegen (Allentsteig). Krockow, Kershaw und andere Biografen Hitlers vermuten, dass die Gründe dafür in dessen ungeklärter und von Inzest nicht freien Herkunft zu suchen sind. Hitlers eigene Angaben in Mein Kampf zu seinen frühen Jahren dienten vor allem der Selbststilisierung und sind daher wenig vertrauenswürdig.

Herkunft

Hitlers Familie stammte aus dem niederösterreichischen Waldviertel an der Grenze zu Böhmen. Im 19. Jahrhundert schwankte der damals in Österreich nicht unübliche Name der Familie noch zwischen Hüttler, Hiedler, Hittler und Hitler. Die auf Franz Jetzinger zurückgehende Behauptung, der Name sei mit dem tschechischen Hidlar bzw. Hidlarcek verwandt,[2] wurde in der Literatur immer wieder aufgegriffen,[3] wird aber von der jüngeren Forschung eher abgelehnt. Am wahrscheinlichsten ist, dass sich die verschiedenen Namensvarianten, die sich in der dialektalen Aussprache phonetisch kaum unterscheiden, von Hütte ableiten, der Name also so viel bedeutet wie Kleinbauer oder Häusler.[4]

Der spätere Diktator wurde in der oberösterreichischen Grenzstadt Braunau am Inn geboren – am 20. April 1889 um 18:30 Uhr im Gasthof Pommer, Salzburger Vorstadt 219 (heute Hausnummer 15). Er war das vierte von sechs Kindern des Zollbeamten Alois Hitler und dessen dritter Frau Klara (geb. Pölzl), die zugleich seine Nichte zweiten Grades war. Von den sechs Kindern des Paares erreichten nur Adolf und seine Schwester Paula das Erwachsenenalter. Alois Hitler hatte aber noch einen unehelichen Sohn und eine Tochter von seiner zweiten Frau: Alois junior und Angela. In Mein Kampf schildert Hitler den Vater als streng, autoritär, mitunter auch jähzornig und gewalttätig. Es ist jedoch umstritten, ob Hitlers Erziehung strenger war als zu dieser Zeit üblich.

Hitler hielt seinem Vater stets zugute, dass dieser, ein unehelicher Sohn der Bauernmagd Anna Maria Schicklgruber († 1847), seinen Nachnamen im Alter von 38 Jahren in Hitler (Hiedler) hatte ändern lassen. Dies geschah allerdings erst 1876, fast 30 Jahre nach dem Tod der Mutter und anlässlich einer in Aussicht gestellten Erbschaft seines angeblichen Onkels Johann Nepomuk Hiedler (1807–1888). Dieser gab vor dem Ortspfarrer von Döllersheim an, sein 15 Jahre älterer, damals ebenfalls bereits verstorbener Bruder, der Müllerknecht Johann Georg Hiedler sei Alois’ Vater gewesen. Er brachte Zeugen bei, die bestätigten, Johann Georg Hiedler habe sich ihnen gegenüber vor Jahren zu der Vaterschaft bekannt. Offiziell hat er dies zu Lebzeiten jedoch nie getan. Da er aber Anna Schicklgruber später geheiratet hatte, fand sich der Pfarrer bereit, Alois’ Geburtsanzeige von „unehelich“ in „ehelich“ zu ändern.

In der heutigen Forschung gilt jedoch Johann Nepomuk Hiedler, nicht zuletzt wegen seiner Bemühungen um Alois Schicklgruber, als wahrscheinlichster Kandidat für die Vaterschaft. Damit wäre er gleichzeitig Großvater väterlicherseits und Urgroßvater mütterlicherseits von Adolf Hitler. (→ Stammbaum).

Hitler wusste also nicht mit letzter Sicherheit, wer sein Großvater war. Dieser Umstand musste für den Propagandisten einer rassistischen Ideologie politisch brisant werden, als er seit Anfang der 1920er Jahre zunehmend bekannter wurde. Politische Gegner haben schon damals immer wieder nachzuweisen versucht, dass der Führer der antisemitischen und extrem nationalistischen NSDAP selbst jüdische oder tschechische Vorfahren hatte. Schon ab Mitte der zwanziger Jahre wurde aufgrund von Hitlers ungeklärten Familienverhältnissen das später von Hans Frank in den Nürnberger Prozessen noch einmal bekräftigte Gerücht kolportiert, Hitlers Großmutter sei mit seinem Vater Alois schwanger geworden, als sie als Dienstmagd im Haushalt eines Grazer Juden namens Frankenberger gearbeitet habe.[5] Dies ist nach neuestem Kenntnisstand sicher falsch, entsprechende Gerüchte konnten widerlegt werden.[6] Für Hitler waren sie und die zum Teil inzestuösen Verhältnisse in seiner Familie aber dennoch Grund genug, seine Herkunft möglichst zu verschleiern.

- Siehe auch: Familie Hitler

Kindheit

Wegen seines Berufs zog Alois Hitler mit seiner Familie häufig um: von Braunau zunächst nach Passau, später nach Lambach und schließlich nach Leonding bei Linz. Auf den verschiedenen Volksschulen, die Adolf Hitler besuchte, war er ein guter Schüler, auf der Realschule in Linz versagte er dagegen völlig. Bereits das erste Jahr dort, 1900/1901, musste er wiederholen, und seine Lehrer bescheinigten ihm „mangelnde Arbeitslust“. Die dritte Klasse in der Realschule in Linz schloss er 1904 erneut mit so mangelhaften Noten ab, dass eine Wiederholung der Klasse drohte. Da sein Vater aber in diesem Jahr gestorben war, bot die Schule Hitlers Mutter an, ihn zu versetzen, allerdings nur unter der Bedingung, dass er die Schule wechselte. Hitler besuchte daher nun die Realschule in Steyr, die als weniger anspruchsvoll galt. Aber auch dort besserten sich seine Leistungen nicht. Er blieb sitzen, schaffte die Wiederholungsprüfung nicht und verließ die Schule sechzehnjährig, im Herbst 1905, ohne Abschluss.

Hitler stellte dies später als eine Art von Lernstreik gegen den Vater dar, der ihn in eine Beamtenlaufbahn habe drängen wollen, während er selbst den Beruf des Kunstmalers anstrebte. An dieser Darstellung ist insofern etwas Wahres, als Hitler sich zeitlebens als verkannter Künstler sah, mit regelmäßiger Arbeit nicht zurecht kam, und außerdem Egozentrik zu seinen hervorstechendsten Eigenschaften gehörte. Gegen Hitlers Darstellung spricht jedoch, dass sein Vater schon am 3. Januar 1903 im Alter von 65 Jahren gestorben war. Der Erziehungsdruck auf den 13-Jährigen ließ also nach, ohne dass seine Leistungen deshalb besser wurden. Mehr als eine aus verschiedenen Quellen wahllos angelesene Halbbildung hat er in seinem Leben nie erworben.

Jahre in Wien und München

Von 1903 an bezog Hitler eine Halbwaisen-Rente. Damit und mit der Unterstützung durch seine Mutter konnte er ab 1905 eine ungebundene Bohème-Existenz führen. Nachdem er 1907 und 1908 wegen mangelnder Begabung von der Wiener Kunstakademie abgelehnt worden war, machte er keine Anstalten mehr, einen Beruf oder auch nur eine Berufsausbildung in Angriff zu nehmen. Er blieb zunächst in Wien, kehrte aber nach Linz zurück, nachdem seine Mutter am 21. Dezember 1907 an Brustkrebs gestorben war. Anders als die Schilderungen seiner Jugendzeit in Mein Kampf suggerieren, konnte Hitler von seiner Waisenrente anfangs relativ gut leben. Sein Einkommen, zusätzlich aufgebessert durch den Verkauf selbst gemalter Bilder und Postkarten, lag über dem Anfangsgehalt eines Lehrers.

1909, im Alter von 20 Jahren, zog Hitler endgültig nach Wien. Dort kam er mit den pseudowissenschaftlichen und neureligiösen Schriften des Rassenideologen und Antisemiten Jörg Lanz von Liebenfels in Kontakt. Auch die antisemitischen Polemiken von Politikern wie dem Führer der Alldeutschen Bewegung Georg Ritter von Schönerer und dem Wiener Bürgermeister Dr. Karl Lueger nahm er auf. Seine Vorstellung von einer überlegenen arischen sogenannten Herrenrasse dürfte sich damals gebildet haben, seine Vorbilder ließ er aber stets unerwähnt. Mehr als für Politik hat sich Hitler nach Aussagen seines damaligen Freundes August Kubizek für Opern interessiert, insbesondere für die Richard Wagners.

Nach der zweiten Ablehnung durch den Vorstand der Kunstakademie ging Hitler allmählich das Geld aus. Er landete 1909 im Obdachlosenasyl und Anfang 1910 im Männerheim in der Meldemannstraße. Als Maler von Sehenswürdigkeiten Wiens fand er ein bescheidenes Auskommen. Da er selbst eher kontaktscheu war, übernahm ein Mitbewohner, Reinhold Hanisch, den Verkauf seiner Bilder. Weil er sich bei einem Geschäft von Hanisch betrogen fühlte, übertrug er den Verkauf einem jüdischen Mitbewohner. Es ist daher fraglich, ob Hitlers Antisemitismus damals bereits so ausgeprägt war, wie er in Mein Kampf behauptete. Werner Maser und Joachim Fest gehen davon aus, dass Hitler 30 Jahre später Hanisch, der ein Buch über seine frühen Jahre geschrieben hatte, verhaften und 1937 oder 1938 im Konzentrationslager Buchenwald ermorden ließ.[7] Andere Aussagen über Hanischs Tod reichen von Selbstmord bis zu Herzversagen in der Haft.

Nachdem Hitler im Mai 1913 das Erbe des Vaters ausgezahlt worden war, zog er von Wien nach München um, wo er bei dem Schneider Josef Popp zur Untermiete wohnte. Der Umzug hatte auch den Zweck, dem Militärdienst in Österreich zu entgehen. In Mein Kampf schrieb er später, er habe sich nach einer „deutschen Stadt“ gesehnt. Hier las er die Schriften des rassistischen Schriftstellers Houston Stewart Chamberlain. Wenn es stimmt, dass dabei seine deutschnationale Gesinnung und eine Abneigung gegen den österreich-ungarischen Vielvölkerstaat eine Rolle spielten, wäre dies eine erste erkennbare politische Entscheidung gewesen. Dass Hitler nicht prinzipiell dem Kriegsdienst aus dem Weg gehen wollte, zeigte sich 1914: Als der Erste Weltkrieg ausbrach, meldete er sich umgehend als Kriegsfreiwilliger.

Im Ersten Weltkrieg

Als Gefreiter des 16. Königlich Bayerischen Reserve-Infanterieregiments List verbrachte Hitler fast die gesamte Kriegszeit als Meldegänger an der Westfront. Er trat am 16. August 1914 als Freiwilliger in die Bayerische Armee ein, wurde im Dezember desselben Jahres mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet. In Nordfrankreich wurde Hitler im Oktober 1916 am Bein verwundet. Man schickte ihn kurzzeitig in das Lazarett Beelitz, das ihm mit seinen weißen Betten und sorgenden Krankenschwestern geradezu unwirklich vorkam.[8] Erst Anfang März 1917 kam er wieder an die Front. 1918 wurde er mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet.

Hitler galt als korrekter Soldat, der aber bei seinen Kameraden wegen seiner unkritischen Haltung gegenüber den Offizieren eher unbeliebt war. „Den Vorgesetzten achten, niemandem widersprechen, blindlings sich fügen“, so schilderte er selbst seine damalige Haltung während des Putschistenprozesses im Jahr 1924. Seine Außenseiterrolle wird von einer Äußerung eines Regimentskameraden verdeutlicht, die Hitlers erster und zeitgenössischer Biograph Konrad Heiden zitiert: „Wir alle schimpften auf ihn und fanden es unerträglich, dass wir einen weißen Raben unter uns hatten.“

Am 15. Oktober 1918, kurz vor Kriegsende, wurde Hitler nach einem Gasangriff in das Lazarett der vorpommerschen Stadt Pasewalk eingewiesen. Die vorübergehende Blindheit, wegen der er behandelt wurde, führte er selbst auf eine Augenverletzung in Folge des Gasangriffs zurück. Neuere Forschungen, die auf Krankenakten des Lazaretts beruhen, lassen aber auch den Schluss zu, dass die Blindheit erst eine nachträglich eingetretene, hysterische Reaktion auf die Niederlage Deutschlands gewesen sein könnte. Hitler wurde jedenfalls von einem Militärarzt für Psychiatrie behandelt und von diesem als Psychopath eingestuft, der zu Führungsaufgaben völlig ungeeignet sei.

Ähnlich hatte sich schon während des Krieges Hitlers Kompanieführer geäußert, der bei Heidens Biographie mit dem Satz zitiert wird: „Diesen Hysteriker mache ich niemals zum Unteroffizier!“ Es hatte also nicht nur mit Hitlers österreichischer Staatsbürgerschaft zu tun, dass er – obwohl mehrfach verwundet und mit dem Eisernen Kreuz beider Klassen sowie weiteren Ehrenzeichen versehen – nie über den Status eines Gefreiten hinauskam. Dennoch sei seine Fronterfahrung laut Sebastian Haffner für Hitler ein Bildungserlebnis gewesen, da er in seinem späteren Leben von militärischen Fragen durchaus etwas verstanden habe. Allerdings nennt Haffner die Fronterfahrung Hitlers auch dessen „einziges Bildungserlebnis“.

Hitlers Aufstieg

Politische Anfänge

Hitler behauptete später, die Empörung über den verlorenen Krieg und den „Verrat der Novemberverbrecher“ habe in ihm den Entschluss reifen lassen, Politiker zu werden. Auch dies darf angezweifelt werden angesichts der unklaren Haltung zu den Zeitereignissen, die er in den ersten Monaten nach Kriegsende erkennen ließ.

Von politischen Ambitionen Hitlers ist unmittelbar nach dem Krieg nichts festzustellen. Er kehrte in die Kaserne seines Regiments nach München zurück und zeigte zunächst nur das Bestreben, nicht entlassen zu werden. Er ließ sich mehrfach zu einem der Vertrauensleute seines Regiments wählen und war damit eine Art Verbindungsmann zur revolutionären Münchner Räteregierung des sozialistischen bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner.

In den Wirren nach dessen Ermordung ergriff Hitler weder auf Seiten der Räterepublik Partei noch – wie man angesichts seiner späteren Entwicklung hätte erwarten können – auf Seiten ihrer Gegner, der zumeist völkisch und antidemokratisch gesinnten Freikorps. Er scheint sich damals vorsichtig im Hintergrund gehalten zu haben. Ein Film aus dieser Zeit zeigt Hitler im Trauerzug für den ermordeten Eisner, der Jude gewesen war. Hitler trug dabei eine vermutlich rote Armbinde, die auf eine Verbindung mit linken Kräften hindeutet. Auch dies wird von einigen Historikern als Hinweis darauf gewertet, dass Hitlers politische Anschauungen zu dieser Zeit noch nicht so ausgeprägt gewesen sein können, wie er es sechs Jahre später in Mein Kampf darstellen sollte.

Nach der blutigen Niederwerfung der Räterepublik ließ Hitler sich von der Münchener Reichswehrverwaltung anwerben, die damals den entscheidenden Machtfaktor in Bayern darstellte. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich das Wohlwollen der neuen Machthaber erkaufte, indem er Regimentskameraden verriet, die sich auf Seiten der Räteregierung engagiert hatten. Die entscheidenden Männer der sogenannten schwarzen Reichswehr – z. B. der Hauptmann Ernst Röhm – scheinen in dem Gefreiten Hitler bald einen potenziellen Agitator gesehen zu haben, mit dessen Hilfe sich nationalistische Ideen unter Arbeitern verbreiten ließen. Seine Vorgesetzten schickten Hitler zu Schulungen für Propaganda-Redner und beauftragten ihn damit, politische Parteien und Zirkel zu bespitzeln, die im nachrevolutionären München wie Pilze aus dem Boden schossen.

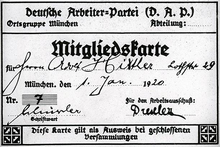

Dazu gehörte auch die von dem Journalisten Karl Harrer und dem Schlosser Anton Drexler gegründete Deutsche Arbeiterpartei (DAP), die fremdenfeindliche, antisemitische und pseudo-sozialistische Ideen propagierte. Am 12. September 1919 besuchte Hitler, aufgrund einer Empfehlung von Hauptmann Karl Mayr aus der völkisch-nationalistischen Vereinigung Eiserne Faust, erstmals eine ihrer Versammlungen. Als dabei ein Redner die Trennung Bayerns vom Reich forderte, widersprach Hitler ihm so energisch wie wortreich und fiel durch sein Rednertalent auf. Erstmals hatten er selbst und andere eine gewisse Begabung an ihm entdeckt: Er konnte Zuhörer fesseln und Emotionen wecken. Drexler meinte angeblich sofort zu Harrer: „Dör hot a Goschn, den kennt ma braucha!“ (Hochdeutsch: „Der hat ein Mundwerk, den könnten wir gebrauchen!“) und versuchte, ihn noch am gleichen Abend anzuwerben. Im Auftrag seiner Vorgesetzten trat Hitler am 19. Oktober der DAP bei – als 55. Mitglied, nicht als siebentes, wie er später stets behauptete. Seine Mitgliedsnummer 555 rührte daher, dass die DAP mit der Zählung ab 501 begann, um etwas mehr Größe vorzutäuschen. Zu dieser Zeit kam Hitler auch erstmals mit dem antisemitischen Schriftsteller Dietrich Eckart von der Thule-Gesellschaft in Kontakt. Eckart war auf der Suche nach einem Agitator, der Arbeiter und Angehörige der Unterschichten für rechtsradikale Ideen gewinnen sollte. Als einer der ersten sah er in Hitler diesen Mann und förderte ihn seither mit Rat und Tat. 1920 wurde er Herausgeber von Hitlers Parteiblatt Völkischer Beobachter.[9]

Da Hitler mit seinen aufputschenden Reden immer mehr Zuhörer und Mitglieder anlockte, wurde er für die kleine DAP bald unentbehrlich. Zunächst war er dort als Werbeobmann tätig und im Frühjahr 1920 an der Ausarbeitung des 25-Punkte-Programms der DAP beteiligt, die sich auf sein Betreiben in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) umbenannte. Als er am 31. März 1920 schließlich aus der Armee entlassen wurde, konnte er bereits von seinen Honoraren als Redner leben. Als Agitator war er für die noch wenig beachtete NSDAP unersetzlich. Dies nutzte er aus, als er im Juli 1921 die alte Parteiführung entmachtete und mit einem Ultimatum seine Wahl zum Vorsitzenden der NSDAP erzwang. Hitler war nun eine politische Lokalgröße, die aber außerhalb Bayerns eher Belustigung als Furcht erregte.

Putsch und Inhaftierung

Bayern wurde seit der Niederschlagung der Räterepublik von dem nationalistisch und monarchistisch gesinnten Generalstaatskommissar Gustav Ritter von Kahr regiert, der keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen die Demokratie und die angebliche „rote Reichsregierung“ machte. Hitler und der frühere Generalquartiermeister der Obersten Heeresleitung (OHL) Erich Ludendorff, der inzwischen zu den Sympathisanten der NSDAP gehörte, sahen in Kahr daher einen Verbündeten in ihrem Plan, nach dem Vorbild von Mussolinis Marsch auf Rom vom Oktober 1922 die Regierung in Berlin gewaltsam zu stürzen. Aufgrund der französischen Ruhrbesetzung, der enormen Inflation und heftiger innerer Unruhen in Deutschland glaubte er, auch bei breiten Bevölkerungsschichten Unterstützung zu finden.

Am Abend des 8. November 1923 stürmten Hitler und einige Bewaffnete den Münchner Bürgerbräukeller, in dem Kahr eine Rede hielt. Doch nur unter vorgehaltener Waffe ging dieser zum Schein auf Hitlers Angebot ein. Am nächsten Morgen jagte die Polizei den Marsch Hitlers und seiner Anhänger schon an der Feldherrnhalle auseinander. Ludendorff wurde noch am 9. November verhaftet, Hitler einige Tage später. Der Prozess gegen die Teilnehmer am Hitler-Ludendorff-Putsch begann am 26. Februar 1924. Er hätte nach Gesetzeslage mit langen Haftstrafen und zumindest mit der Ausweisung Hitlers enden müssen, der damals noch immer österreichischer Staatsbürger war. Aber wie in der Weimarer Republik üblich wurden die rechtsextremen Täter mit äußerster Milde behandelt. Der Gerichtspräsident nahm es sogar hin, von Hitler wegen seiner jüdischen Herkunft angegriffen zu werden. Ludendorff redete seine Beteiligung an dem damals so genannten Bierkellerputsch möglichst klein und erreichte einen Freispruch. Hitler, der wusste, wie wenig er riskierte, ergriff die Chance, sich selbst als alleinigen Initiator des ganzen Unternehmens darzustellen.

Die Richter taten sich schwer, Hitler überhaupt zu verurteilen und attestierten ihm, während des Aufstands vom „edelsten selbstlosen Willen geleitet“ worden zu sein. Er wurde wegen Hochverrat zur Mindeststrafe von fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Das Gericht verzichtete zudem darauf, den österreichischen Staatsbürger Hitler aus Deutschland auszuweisen, obwohl das Gesetz zum Schutz der Republik dies für straffällig gewordene Ausländer vorsah. Auch von seiner Haftstrafe musste er nur ein Jahr in der Festung Landsberg absitzen. Bereits am 20. Dezember 1924 wurde Hitler entlassen. Er hatte die Haftzeit genutzt, seinem damaligen Sekretär Rudolf Heß den ersten Teil seines Buches Mein Kampf zu diktieren, in dem er offen seine politischen Ziele und die Ideologie des Nationalsozialismus beschrieb.

Dank der Berichterstattung über den Prozess wurde Hitler nun auch im Norden Deutschlands als der radikalste aller völkischen Politiker bekannt. Seine Stellung in der NSDAP war unumstrittener denn je, und in der völkischen Bewegung gewann seine Stimme erheblich an Gewicht. Hatte er sich bis dahin eher als Trommler der Bewegung gesehen, der den Weg für einen anderen Retter Deutschlands wie etwa Ludendorff frei machen sollte, so sah er sich nun zunehmend selbst in der Rolle des großen Führers. All das nützte ihm jedoch zunächst wenig. Zwar wurde die NSDAP nach einem anfänglichen Verbot wieder zugelassen, aber die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Weimarer Republik stabilisierten sich. Der bis 1929 anhaltende wirtschaftliche Aufschwung bot radikalen Parteien kaum Ansätze für ihre Agitation.

Neubeginn und Aufstieg der NSDAP

Nach seiner Haftentlassung begann Hitler damit, die NSDAP unter seine alleinige Kontrolle zu bringen. In Norddeutschland hatte sich unter Gregor Strasser ein starker Parteiflügel gebildet, der Hitlers Anlehnung an die alten, monarchistischen Machteliten nicht mittragen wollte und einen sozialrevolutionären Kurs befürwortete. Hitler gelang es rasch, Strasser und seine Anhänger entweder politisch kaltzustellen oder, wie im Fall Joseph Goebbels, auf seine Seite zu ziehen.

Aus dem fehlgeschlagenen Putsch hatte er den Schluss gezogen, dass es die Macht im Staat nicht auf revolutionärem, sondern auf legalem Weg zu erobern galt. Ihm ging es darum, die Demokratie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und zu untergraben. Die NSDAP sollte in die Parlamente einziehen, aber ohne dort konstruktiv mitzuarbeiten. Zudem sollte die SA mit spektakulären Aufmärschen, Straßenschlachten und Krawallen die Blicke der Öffentlichkeit auf die Partei und ihren Führer lenken und zugleich die Schwäche des demokratischen Systems offenbaren. Für die späteren Wahlerfolge der Partei waren nicht zuletzt ihre für die damaligen deutschen Verhältnisse völlig neuen Methoden der Werbung und Massenbeeinflussung verantwortlich.

Eine erste Möglichkeit, in ganz Deutschland propagandistisch tätig zu werden, war das 1929 von NSDAP und DNVP gemeinsam initiierte Volksbegehren gegen den Young-Plan, der eine abschließende Regelung der Reparationsfragen zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Kriegsgegnern vorsah. Das Volksbegehren scheiterte zwar, aber Hitler und die NSDAP gewannen in den Reihen des nationalistisch-konservativen Bürgertums erheblich an Zustimmung, was sich bei den Landtagswahlen in Thüringen im Herbst 1929 erstmals in einem deutlichen Zuwachs an Wählerstimmen auszahlte. Vor allem konnte Hitler seither auf die publizistische Unterstützung durch das Presseimperium des DNVP-Vorsitzenden Alfred Hugenberg setzen. Dieser sah – wie zuvor Ludendorff und später Papen – in Hitler und der NSDAP nur willige, lenkbare Instrumente, um den deutschnationalen Kräften zu einer Massenbasis im Volk zu verhelfen.

Zum Durchbruch auf nationaler Ebene verhalf Hitler aber erst die Weltwirtschaftskrise, die Ende 1929 ausbrach und Deutschland besonders hart traf. Über die Finanzkrise des Reichs brach am 27. März 1930 die Weimarer Koalition auseinander. Hermann Müller (SPD), dem letzten Kanzler, der noch über eine demokratisch gesinnte Reichstagsmehrheit verfügte, folgte das erste Präsidialkabinett des Zentrums-Abgeordneten Heinrich Brüning, das sich allein auf das Vertrauen des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg stützen konnte. Bei den Neuwahlen am 14. September steigerte die NSDAP ihren Wähleranteil mit einem Schlag von 2,6 auf 18,3 Prozent. Statt mit 12 Abgeordneten, wie bis dahin, zog sie nun mit 107 in den Reichstag ein. Die staatstragenden, demokratischen Parteien der Mitte hatten keine Mehrheit mehr und Hitler war endgültig zu einem Machtfaktor in der deutschen Politik geworden.

Hitlers Weg zur Kanzlerschaft

Den nach freiwilliger Aufgabe der österreichischen Staatsbürgerschaft seit 1925 staatenlosen Hitler machte erst die Anstellung als Regierungsrat beim Landeskultur- und Vermessungsamt des Freistaates Braunschweig mit sofortiger Abordnung an die Braunschweigische Gesandtschaft beim Reichsrat in Berlin Ende Februar 1932 zum deutschen Staatsangehörigen,[10] und damit erfüllte er eine formale Voraussetzung zur Kandidatur bei der Reichspräsidentenwahl im selben Jahr. Nachdem die NSDAP bei den Reichstagswahlen 1932 relativ die stärkste Partei wurde, ernannte Reichspräsident Hindenburg ihn am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler.

Die Kamarilla um Paul von Hindenburg trieb zur Unterstützung einer nationalistisch ausgerichteten Regierung die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler voran. Unterstützung suchte Hitler weiterhin bei Großindustrie und Banken. Schon in der Frühphase der NSDAP hatte er antikapitalistische Tendenzen in der Partei klein zu halten versucht und stets darauf bestanden, allein die Juden für die Misere der Wirtschaft verantwortlich zu machen. Bei einer Rede vor dem Düsseldorfer Industriellenclub 1932 hob Hitler die Rolle der Wirtschaftseliten lobend hervor und betonte, dass das deutsche Volk nicht überleben könne, solange die Hälfte der Deutschen „Eigentum als Diebstahl“ betrachtete – eine Anspielung auf das immer noch große Wählerpotential von SPD und KPD. Trotz dieser Bemühungen blieb der Anteil der großindustriellen Spenden an den Finanzen der NSDAP aber gering, was sich unter anderem an der erheblichen Finanznot zeigte, in die die Partei im Herbst 1932 geriet – just zu dem Zeitpunkt, als sich in der berühmten Industrielleneingabe mehrere Bankiers, Agrariern und Industrielle bei Hindenburg für eine Kanzlerschaft Hitlers einsetzten. Größere Bedeutung für den Aufstieg der NSDAP hatte, wie der Historiker Henry A. Turner nachweisen konnte, ihre Selbstfinanzierung durch Mitgliedsbeiträge und Eintrittsgelder bei Redeveranstaltungen.

Die Befürwortung seiner Ernennung zum Reichskanzler durch die nationalkonservativen Kreise um Franz von Papen sicherte sich Adolf Hitler, indem Papen zum Vizekanzler mit dem Recht, bei allen Vorträgen des Kanzlers beim Reichspräsidenten zugegen zu sein, ernannt wurde und die klassischen Ministerien von Konservativen besetzt wurden. Papen glaubte, Hitler dadurch „einrahmen“ zu können. Das Militär hoffte durch den Reichskanzler Hitler auf den nationalen Aufstieg, eine „Beseitigung“ des Versailler Vertrags und eine Aufrüstung beziehungsweise Aufstockung der Reichswehr. Nationalkonservative aus Wirtschaft und Politik wollten durch Hitler eine Stabilisierung der Regierung und auch eine Neuorientierung der politischen Kultur in Richtung einer autoritären Monarchie erreichen.

Der Diktator

Errichtung der Diktatur

Nach dem Reichstagsbrand, der den Kommunisten untergeschoben wurde, erreichte Hitler von Hindenburg den Erlass von Notverordnungen nach Art. 48 der Weimarer Verfassung. Mit ihnen war er in der Lage, Grundrechte außer Kraft zu setzen. Diese Notverordnungen hatten jedoch nur eine eng begrenzte Gültigkeitsdauer. An ihre Stelle sollte daher eine dauerhafte Regelung treten, das „Gesetz zu Behebung der Not von Volk und Reich“, das so genannte Ermächtigungsgesetz. Dazu benötigte Hitler eine Zweidrittelmehrheit im Reichstag. Um diese zu erreichen, unterstützte eine Gruppe von Industriellen unter Führung von Gustav Krupp von Bohlen und Halbach den NSDAP-Wahlkampf für die Wahl am 5. März 1933 massiv. Im Geheimtreffen vom 20. Februar 1933 stellten sie 3 Millionen Reichsmark zur Verfügung. Als die Zweidrittelmehrheit dennoch nicht erreicht wurde, hinderten Hitlers SA und die Göring unterstehende preußische Polizei einen Teil der Reichstagsabgeordneten, nämlich alle 81 Angehörigen der KPD-Fraktion und einige Sozialdemokraten verfassungswidrig daran, an der entscheidenden Parlamentssitzung teilzunehmen. Bürgerliche Kreise sollten mit dem Tag von Potsdam beruhigt werden, bei dem sich das neue Regime in die preußische Tradition zu stellen suchte. Das Gesetz wurde gegen die Stimmen der verbliebenen SPD-Abgeordneten verabschiedet, aber mit Zustimmung der bürgerlichen Parteien, darunter das Zentrum und die Liberalen.

Mit dem Inkrafttreten des Ermächtigungsgesetzes begann die nationalsozialistische Diktatur, in der zeitgenössischen Propaganda als Drittes Reich bezeichnet.

Am 1. Juni 1933 wurde die so genannte Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft eingeführt, eine Zwangsabgabe aller Betriebe zugunsten der NSDAP, berechnet nach der Lohn- und Gehaltssumme. Bis 1945 kamen so 700 Millionen Reichsmark an „Spenden“ zusammen. Die NSDAP und Hitler wurden hierdurch auf einen Schlag sämtlicher finanzieller Probleme entledigt.

Hitler, angestachelt durch die Röhm-Konkurrenten Reichsführer SS Heinrich Himmler, Hermann Göring und Reinhard Heydrich, nutzte einen angeblichen Putschversuch Ernst Röhms und gab den Befehl zur Nacht der langen Messer (30. Juni 1934), der Ermordung seines Duz-Freundes Röhm. Dabei wurden nicht nur zahlreiche Führer der SA, Generale der Wehrmacht und Personen ermordet, die dem Regime im Weg standen, sondern auch Personen, die zuvor gegen Hitler opponiert hatten. So wurde der ehemalige Reichskanzler und General Kurt von Schleicher zusammen mit seiner Frau in deren Privatwohnung ermordet. Carl Schmitt hat 1934 diese zentral organisierten Gewaltverbrechen nachträglich als „Staatsnotwehr“ legitimiert. Hannah Arendt hat die direkt nach 1933 beginnenden Ungeheuerlichkeiten (so genannte wilde Konzentrationslager, illegale Verhaftungen, Köpenicker Blutwoche) in ihrem Interview mit Günter Gaus von 1964 nur durch die später noch furchtbareren Geschehnisse überblendet gesehen.

In einer Rede vor dem Reichstag am 13. Juli 1934 erneuerte Hitler seine Zusage an die Reichswehr, sie würde die einzige Waffenträgerin des Staates bleiben. Nach dem Tod des Reichspräsidenten Paul von Hindenburgs, am 2. August 1934, ging der Oberbefehl über die Reichswehr ohne Widerstand auf Hitler über. Dieser ließ das Amt des Reichspräsidenten abschaffen und nannte sich fortan Führer und Reichskanzler[11]. Er demonstrierte damit die Vereinigung der Ämter des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers auf seine Person, verwendete jedoch bewusst nicht die Amtsbezeichnung Reichspräsident für sich; diese solle dem verstorbenen Paul von Hindenburg vorbehalten bleiben, so die offizielle Erklärung.[12]. Anstelle eines Eides auf die Verfassung mussten Offiziere, Soldaten, Beamte und auch die Reichsminister nun „vor Gott“ einen persönlichen Eid auf den „Führer des Deutschen Reichs und Volkes Adolf Hitler“ schwören.[13]

Im Januar 1938 stürzten der Reichswehrminister Werner von Blomberg und der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst Freiherr von Fritsch, über Homosexuellen-Vorwürfe (Fritsch) und Intrigen der SS. Hitler löste die Generäle von der Spitze der Wehrmacht ab und übernahm selbst den Oberbefehl über die Wehrmacht. Als Leitungsorgan trat das Oberkommando der Wehrmacht an die Stelle des Reichswehrministeriums.

Hitlers Rassen- und Vernichtungspolitik

Wesentliche Antriebskräfte für Hitlers Politik waren sein auf Ausrottung der Juden zielender Antisemitismus und sein radikaler Sozialdarwinismus. Vom Beginn seines öffentlichen Auftretens bis zu seinem Tod griff Hitler immer wieder die Juden und andere so genannte „rassisch Minderwertige“ an, zu denen er unter anderem „Zigeuner“ (Roma bzw. Sinti), Polen und Russen zählte. Seine sozialdarwinistischen Anschauungen traten vor allem in Äußerungen über Kranke sowie körperlich und geistig Behinderte zutage, deren Existenz er als „lebensunwert“ bezeichnete. Hitler sah in der Weltgeschichte einen permanenten Kampf, in dem die „Starken“ die „Schwachen“, die „höherwertigen“ die „minderwertigen Rassen“ auszumerzen hätten. So sagte er z. B. auf dem Parteitag der NSDAP in Nürnberg 1929: „Würde Deutschland jährlich eine Million Kinder bekommen und 700.000 bis 800.000 der Schwächsten beseitigt, dann würde am Ende das Ergebnis vielleicht sogar eine Kräftesteigerung sein.“

Der Ablauf der Judenverfolgung

Der Antisemitismus Hitlers und der Nationalsozialisten zeigte sich zunächst in der offenen Diskriminierung und Entrechtung der Juden und führte während des Zweiten Weltkrieges zum Holocaust. Der so genannten „Endlösung der Judenfrage“, dem von Hitler bereits in „Mein Kampf“ angedeuteten Plan, alle Juden auszurotten, fielen rund sechs Millionen Menschen in ganz Europa zum Opfer.

Die Diskriminierungen in Deutschland begannen bereits kurz nach der Machtergreifung. Im April 1933 ordnete die neue Regierung einen eintägigen Boykott jüdischer Geschäfte als Antwort auf angebliche „jüdische Gräuelpropaganda“ aus dem Ausland an. Es folgten Verordnungen und Gesetze, die die Rechte der Juden immer weiter einschränkten und sie zu Bürgern 2. Klasse degradierten. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums beispielsweise diente der Entlassung jüdischer Beamter aus dem Öffentlichen Dienst. Auch die Ausübung anderer Berufe wurde den Juden im Laufe der Zeit immer weiter erschwert. Jüdische Ärzte oder Rechtsanwälte etwa durften nur noch jüdische Klienten bedienen. Andere Berufe waren ihnen ganz verschlossen.

Die offen rassistischen „Nürnberger Gesetze“ von 1935 beraubten die Juden endgültig ihrer staatsbürgerlichen Rechte. Unter anderem wurden Ehen zwischen Juden und Nichtjuden verboten und sexuelle Beziehungen zwischen ihnen als so genannte „Rassenschande“ unter Strafe gestellt. Staat und Partei förderten die so genannten Arisierungen, d. h. die Übernahme jüdischer Unternehmen durch Nichtjuden zu – für letztere – äußerst vorteilhaften Bedingungen. Auswanderungswilligen Juden wurde zugleich eine „Reichsfluchtsteuer“ auferlegt, durch die sie die ohnehin geringen Erlöse aus Arisierungen großenteils wieder verloren. Vor dem Krieg fand die Judenverfolgung ihren Höhepunkt in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. Als angeblich „spontane Äußerungen des Volkszorns“ organisierte Joseph Goebbels im Auftrag Hitlers gewalttätige Ausschreitungen gegen Juden, jüdische Gemeinden, Synagogen und andere Einrichtungen im ganzen Reich.

Nach Kriegsausbruch ging das Hitler-Regime von der Verdrängung und Vertreibung zur Vernichtung der Juden über. Die Auswanderung war bald nicht mehr möglich, und die Juden in allen von Deutschland kontrollierten Gebieten wurden nun ebenfalls verfolgt. Seit dem 1. September 1941 wurden alle Juden, die älter als 6 Jahre waren, gezwungen, einen Gelben Stern gut sichtbar an ihrer Kleidung zu tragen. Dazu kamen zahllose weitere Diskriminierungen und Schikanen, wie die Verbote, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen sowie Autos, Radios oder Haustiere zu besitzen. Nach und nach wurden die Juden im deutschen Machtbereich in Ghettos oder Konzentrationslager eingewiesen. Von 1942 an wurden im besetzten Polen schließlich mehrere Vernichtungslager wie Auschwitz-Birkenau oder Majdanek eingerichtet, die dem industriell betriebenen Massenmord vor allem an Juden, Sinti und Roma, Russen, aber auch an polnischen Intellektuellen, Jenischen und anderen.

Hitlers unmittelbare Verantwortung für diese Taten ist nach dem Krieg von Holocaustleugnern und anderen immer wieder mit dem Argument bestritten worden, es gebe kein entsprechendes, von Hitlers eigener Hand unterzeichnetes Dokument zur Judenvernichtung. Dem stehen aber die erwähnten, öffentlichen und klar dokumentierten Äußerungen Hitlers entgegen, die zeigen, dass die von seiner Regierung zu verantwortende Rassenpolitik ganz seinen persönlichen Ansichten und Zielen entsprach. Dies begann nicht erst mit den Äußerungen in „Mein Kampf“ und endete nicht mit seiner Reichstagsrede vom 30. Januar 1939, in der er für den Fall eines Krieges die „Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa“ androhte. Spätestens im Frühjahr 1941, auf dem Höhepunkt seiner Macht, und nicht erst als vermeintliche Verzweiflungstat im Spätherbst desselben Jahres, als die militärische Niederlage gegen die Sowjetunion bereits absehbar war, verfügte Hitler laut Heinrich Himmler persönlich die restlose physische Vernichtung der Juden; letzterer äußerte sich im Frühling 1941, noch vor dem Angriff auf die Sowjetunion, gegenüber seinem Leibarzt Felix Kersten dahingehend, dass „die Juden bis Kriegsende bis auf den letzten Menschen ausgerottet werden [müssen]. Das ist der eindeutige Wunsch und Befehl des Führers.“[14] 1943, anlässlich Hitlers Geburtstag, hielt Himmler im polnischen Posen vor den SS-Reichsleitern eine auf Wachsschallplatten aufgezeichnete Rede, in der er die physische Ausrottung der Juden im Klartext schilderte. Beides hätte er ohne ausdrückliche Billigung seines Führers kaum gewagt.

Darüberhinaus existieren Augenzeugenberichte, die Hitler auch mit den Details des Judenmordes in Verbindung bringen. So sagten sein Kammerdiener Heinz Linge und sein Adjutant Otto Günsche unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in sowjetischer Haft aus, dass sich Hitler „persönlich“ für die Entwicklung von Gaskammern interessiert hätte. Er habe sogar Modelle und Zeichnungen, die ihm Himmler vorlegte, begutachtet und angeordnet, den Konstrukteuren „umfassende Unterstützung“ zu geben.

Das Euthanasieprogramm

Anders im Fall des Holocaust lässt sich Hitlers persönliche Verantwortung für die nationalsozialistischen Verbrechen in einem anderen Fall auch mit Dokumenten belegen: Im Oktober 1939 unterschrieb er eigenhändig den Befehl zur später so genannten T4-Aktion.[15] Damit ermöglichte er die „Euthanasie“, d. h. die Ermordung von geistig und körperlich Behinderten, deren Existenz in der ideologischen Sprache des Dritten Reiches als „lebensunwertes Leben“ bezeichnet wurde.

Mit der Realisierung der T4-Aktion wurde die „Kanzlei des Führers“, unter Reichsleiter Philipp Bouhler beauftragt. Er ließ Nervenheilanstalten, Krankenhäuser und Heilanstalten in Vernichtungsstätten umfunktionieren. Allein im damaligen Reichsgebiet wurden fast 190.000 geistig und körperlich behinderte Menschen ermordet – durch Vergasen, Vergiften, Erschießen oder Verhungernlassen. Die Zahl der Opfer in den besetzten Gebieten ist nur schwer zu ermitteln, jedoch unzweifelhaft sehr hoch.

Vertreter beider großen Kirchen in Deutschland – beispielsweise der Bischof von Münster, Kardinal von Galen – wandten sich gegen die Mordaktionen. Diese wurden daraufhin im Geheimen weitergeführt. Bei Kriegsende waren etwa die Hälfte aller Anstaltsinsassen getötet worden. Die Ermordung der Behinderten diente den SS-Einsatzkommandos als Experimentierfeld für die späteren Massentötungen an Juden.

Aufrüstung und expansive Außenpolitik

Wie schon die demokratischen Politiker der Weimarer Republik, verfolgte auch Hitler außenpolitisch die Revision des Versailler Vertrags. Aber anders als diese war er nicht bereit, dabei nur auf diplomatischem Wege und im Konsens mit den ehemaligen Kriegsgegnern zu handeln, sondern nahm auch einen erneuten militärischen Konflikt in Kauf.

Dazu kam es zunächst aber nicht, da die übrigen europäischen Mächte Hitler weit entgegen kamen. Großbritannien etwa schloss mit dem Reich das deutsch-britische Flottenabkommen, und Polen vereinbarte mit ihm 1934 einen Nichtangriffspakt. Schon die Erhöhung des Wehretats im März 1934, die Rheinlandbesetzung im März 1936 und die Aufrüstung der Reichswehr weit über das in Versailles festgelegte Maß hinaus stellten zwar glatte Brüche des Friedensvertrags von 1919 dar, wurden von den einstigen Siegermächten aber ebenfalls hingenommen.

Die bloße Revision von Versailles betrachtete Hitler jedoch nur als Etappenziel. Nach eigenen Aussagen betrachtete er sogar die deutschen Grenzen von 1914 als „unlogisch“ und zu eng. Obwohl Hitler in seinen Reden immer wieder Willen zum Frieden vorgab, lief seine ganze Politik von Beginn an auf Krieg hinaus. Nach dem Tod Hindenburgs 1934 teilte er der Generalität mit, sein Ziel sei es, innerhalb von fünf Jahren die Kriegsbereitschaft Deutschlands herzustellen. Das gleiche Ziel verfolgte Hitler mit der Wiedereinführung der Allgemeinen Wehrpflicht 1935 und mit dem 1936 verkündeten Vierjahresplan.

Der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands seit 1933 beruhte wesentlich auf der allgemeinen Erholung der Weltkonjunktur sowie auf einem durch teilweise verschleierte Kredite finanzierten Programm staatlicher Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Dabei spielte der obligatorische Reichsarbeitsdienst ebenso eine Rolle wie die verstärkte Aufrüstung, die ohne ausreichende Deckung durch das Reich über die sogenannten Mefo-Wechsel finanziert wurde.

Die Entschlossenheit der nationalsozialistischen Außenpolitik zeigte sich bereits im Oktober 1933, als Deutschland Abrüstungsverhandlungen mit Großbritannien und Frankreich abbrach und aus dem Völkerbund austrat. 1934 unterstützte Hitler einen nationalsozialistischen Putschversuch in Wien, bei dem der österreichische Bundeskanzler Engelbert Dollfuß ermordet wurde. Auf der gleichen Linie lag die Unterstützung Francos im Spanischen Bürgerkrieg seit 1936. Der Einsatz der deutschen Legion Condor, die entscheidend zu Francos Sieg beitrug, galt nicht zuletzt der Erprobung der Luftwaffe für einen kommenden Krieg. Am 5. November 1937 weihte Hitler die Generalität in seine weiteren Pläne ein. In der Niederschrift, die der anwesende Oberst Hoßbach von der Geheimkonferenz anfertigte, heißt es, „zur Lösung der deutschen Frage könne es nur den Weg der Gewalt geben“. Zugleich gab Hitler seinen Entschluss bekannt, bei nächster Gelegenheit gegen die Tschechoslowakei und Österreich loszuschlagen.

Noch im Dezember 1937 genehmigte Hitler den „1. Nachtrag zur Weisung für die einheitliche Kriegsvorbereitung für die Wehrmacht vom 24. Juni 1937“, in dem diese Offensivpläne konkretisiert wurden. So heißt es u. a.: „Hat Deutschland seine volle Kriegsbereitschaft erreicht, so wird die militärische Voraussetzung geschaffen sein, einen Angriffskrieg gegen die Tschechoslowakei (…) auch dann zu einem siegreichen Ende zu führen, wenn die eine oder andere Großmacht gegen uns eingreift.“

Mit militärischen Drohungen erreichte Hitler im März 1938 den Anschluss Österreichs als Ostmark an das nunmehr „Großdeutsche Reich“ (vgl. Unternehmen Otto), wobei ihm die Begeisterung der österreichischen Bevölkerung stark entgegen kam: Bei seiner Geburtsstadt Braunau überschritt er unter Glockengeläut am 12. März die Grenze und erreichte vier Stunden später Linz. Die Straßen waren von Hunderttausenden gesäumt, die Dörfer mit Blumen geschmückt. Am Abend des 13. März unterzeichnete er im Linzer Hotel Weinzinger das „Gesetz über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich“. Am 15. März empfing ihn Wien mit ungeheurem Jubel – ein Taumel von Blumen, Freudentränen und verzückten Schreien (so Joachim Fest). Hitler zog von Schloss Schönbrunn her unter Glockengeläut in die Innenstadt. Zweihunderttausend Menschen waren auf den Beinen und bereiteten ihm einen enthusiastischen Empfang. Die Masse auf dem Heldenplatz zu Füßen der Wiener Hofburg war die größte Menschenansammlung, zu der Hitler überhaupt je gesprochen hat. Vom Balkon der Hofburg aus verkündete er die „Vollzugsmeldung meines Lebens“: Den „Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.“[16]

Im Oktober des gleichen Jahres 1938 verlangte er die Abtretung des mehrheitlich von Deutschen bewohnten Sudetenlandes von der Tschechoslowakei an Deutschland. Da die Tschechoslowakei mit Frankreich und Großbritannien verbündet war, drohte schon damals der Ausbruch des Krieges. Auf Vermittlung Mussolinis, der Italien als noch nicht ausreichend gerüstet ansah, kam jedoch in München eine Konferenz mit dem britischen Premier Arthur Neville Chamberlain und dem französischen Ministerpräsidenten Édouard Daladier zustande. Beiden erschienen auch ihre Länder noch nicht kriegsbereit, so dass sie in Fortsetzung ihrer bisherigen Appeasement-Politik Hitlers Forderungen im Münchner Abkommen erfüllten und ihr Bündnis mit der Tschechoslowakei preisgaben. Trotz Hitlers Bestandsgarantie für die „Rest-Tschechei“, wie er sie nannte, erzwang er im März 1939 – wiederum unter Kriegsdrohung – die Errichtung des so genannten Protektorats Böhmen und Mähren, d. h. eines deutschen Vasallenstaats. Die Slowakei bildete nominell einen unabhängigen Staat, der aber de facto gleichfalls völlig von Deutschland abhängig war.

Unmittelbar nach der völligen Zerschlagung der Tschechoslowakei versicherte Hitler in einer Reichstagsrede, die letzten territorialen Forderungen Deutschlands seien damit erfüllt. Gleichwohl sollte er schon wenige Monate später die Angliederung Danzigs an das Reich fordern und in dem geheimen Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939 die Aufteilung Polens und des Baltikums zwischen Deutschland und der Sowjetunion festschreiben lassen. Die Forderungen an Polen lösten schließlich den Zweiten Weltkrieg aus. Auf diesen Krieg war Hitlers Denken und Regierungshandeln seit 1933 fixiert. Alles andere hatte sich dem unterzuordnen. Sein Verhalten während und nach der Sudetenkrise hatten aber in Großbritannien und Frankreich zu einem Umdenken geführt. Den führenden Staatsmännern beider Länder war nun bewusst, dass Hitler nicht vertragsfähig war und dass ein Eingehen auf seine Forderungen nur weitere Forderungen nach sich zog.

Hitler und der Zweite Weltkrieg

Neben der Vernichtung der Juden und dem dauerhaften Erhalt nationalsozialistischer Macht in Form einer kontinuierlichen Diktatur verfolgte Hitler nur ein einziges weiteres politisches Ziel, das er ebenfalls schon in „Mein Kampf“ benannte: die Weltmachtstellung Deutschlands. Da beides ohne Gewalt nicht zu erreichen war, arbeitete Hitler seit Beginn seines politischen Wirkens auf den nächsten Krieg hin. Dabei ging es ihm nicht nur um die Revision der Ergebnisse des Ersten Weltkriegs, sondern um die Eroberung eines riesigen Kolonialreichs oder – wie er es nannte – von „Lebensraum im Osten“. Die geplanten Eroberungen richteten sich also im Wesentlichen gegen die Sowjetunion. Dass er diese Politik als „Kampf gegen den Bolschewismus“ darstellen konnte trug dazu bei, dass viele westliche Politiker Nazi-Deutschland als willkommenes Bollwerk gegen die Sowjetunion betrachteten und Hitler lange gewähren ließen. Vor allem aber trug die Appeasementpolitik Chamberlains und Daladiers einer allgemein verbreiteten Haltung der Bevölkerung Großbritanniens und Frankreichs Rechnung, nach der ein neuer Krieg unter allen Umständen zu vermeiden war.

Erst nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Prag erkannten die Regierungen beider Länder, dass ein Krieg gegen Hitler-Deutschland unvermeidlich geworden war. Sie erhöhten ihre Rüstungsausgaben und bemühten sich um die Sowjetunion als natürlichen Verbündeten. Stalin und sein Außenminister Molotow ließen entsprechende Verhandlungen jedoch scheitern, da sie der Meinung waren, Großbritannien und Frankreich benötigten die Hilfe der Sowjetunion dringender als diese die Unterstützung des Westens. Stalin rechnete mit einem langen Stellungskrieg im Westen wie nach 1914 und plante, mit der Roten Armee erst einzugreifen, wenn alle anderen Kriegsparteien erschöpft seien. Zudem benötigte er Zeit, um die während der politischen „Säuberungen“ der vergangenen Jahre geschwächte Rote Armee zu reorganisieren.

Hitlers Interessen deckten sich teilweise mit denen Stalins. Auch ihm kam es darauf an, Zeit zu gewinnen. Er wollte einen Zweifrontenkrieg wie 1914/18 vermeiden, zunächst Frankreich schlagen, Großbritannien möglichst aus dem Krieg heraus halten und sich erst dann seinem eigentlichen Ziel, Russland, zuwenden. Zur allgemeinen Überraschung unterzeichnete sein Außenminister Joachim von Ribbentrop am 23. August 1939 in Moskau einen Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion, der in einem geheimen Zusatzprotokoll die Aufteilung Osteuropas in eine deutsche und eine sowjetische Interessensphäre vorsah. Gedeckt durch den Hitler-Stalin-Pakt, konnte Deutschland nun – von Russland ungehindert – Polen, Frankreich und Großbritannien angreifen.

Die Entfesselung des Krieges

Den Abschluss des Pakts verstanden alle europäischen Mächte als Signal für den unmittelbar bevorstehenden Kriegsbeginn. Tatsächlich forderte Hitler von Polen prompt die Abtretung des so genannten Korridors zwischen Hinterpommern und Ostpreußen sowie die Angliederung der freien Stadt Danzig ans Reich. Ebenso prompt verstärkte die von der Regierung kontrollierte deutsche Presse ihre Berichterstattung über angebliche Gräueltaten und Massaker von Polen an „Volksdeutschen“ und forderte ein Einschreiten gegen diese „Provokationen“.

In der Nacht vom 31. August auf den 1. September 1939 inszenierten in polnische Uniformen gekleidete SS-Männer einen Überfall auf den Sender Gleiwitz in Schlesien. Später wurden die Leichen von KZ-Häftlingen, denen man ebenfalls polnische Uniformen angezogen hatte, als bei dem „Überfall“ angeblich erschossene „Angreifer“ präsentiert. Am 1. September verkündete Hitler vor dem Reichstag, Polen habe Deutschland angegriffen und seit 5.45 Uhr werde nunmehr zurückgeschossen. Bei dieser neuerlichen Lüge stimmte nicht einmal die Uhrzeit. Die Wehrmacht war ohne Kriegserklärung um 4.45 Uhr auf breiter Front in Polen einmarschiert. Anders als bei der Tschechoslowakei im Jahr zuvor – und anders als Hitler erwartet hatte – standen Frankreich und Großbritannien diesmal zu ihren Bündnisverpflichtungen. Damit hatte der Zweite Weltkrieg begonnen.

Der Kriegsverlauf

Polen war bereits nach 18 Tagen besiegt, und wie in dem geheimen Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Pakts festgelegt, marschierte am 17. September die Rote Armee in Ostpolen ein. Kurz darauf befahl Stalin den Angriff auf Finnland. Die empfindlichen Niederlagen, die die Sowjets im Winterkrieg von 1939/40 zunächst hinnehmen musste, bestärkte Hitler später in seiner Annahme, die Rote Armee sei ein leicht zu besiegender Gegner.

Seinen größten Triumph feierte Hitler im Frühjahr 1940, als die Wehrmacht in weiteren Blitzkriegen, die kaum zwei Monate dauerten, Dänemark, Norwegen, die Benelux-Staaten und schließlich sogar Frankreich besiegte.

In Großbritannien war Arthur Neville Chamberlain mittlerweile von Winston Churchill abgelöst worden, der schon seit 1933 ein kompromissloses Auftreten gegenüber Hitler-Deutschland verlangt hatte. Hitler sah in Großbritannien einen möglichen Verbündeten und bot dem Land freie Hand in seinem Kolonialreich an, wenn Großbritannien im Gegenzug Deutschlands Vorherrschaft über den europäischen Kontinent anerkenne. Trotz Großbritanniens ungünstiger Lage lehnte Churchill jede Verständigung mit Hitler ab.

Im Herbst fügte die Royal Air Force der deutschen Luftwaffe in der Luftschlacht um England die erste bedeutende militärische Niederlage zu. Aufgrund der fehlenden Luftherrschaft und der Tatsache, dass Großbritannien zu diesem Zeitpunkt keine akute Bedrohung darstellte, ließ Hitler im Frühjahr 1941 die Planungen für das Unternehmen Seelöwe, der Invasion Englands, abbrechen. Er wandte sich nun seinem eigentlichen Ziel zu, der Expansion nach Osten.

Zunächst kam die Wehrmacht im Frühjahr 1941 im Balkankrieg Mussolinis Italien zu Hilfe, dessen Angriff auf Griechenland gescheitert war. Die Eroberung des Balkans sollte aber auch der Sicherung der deutschen Südflanke für den geplanten Überfall auf die Sowjetunion dienen.

Der Angriff erfolgte unter dem Decknamen Unternehmen Barbarossa – erneut ohne Kriegserklärung – am 22. Juni 1941. Die nationalsozialistische Propaganda verklärte den Krieg als Kampf des Antikommunismus, des Antibolschewismus und der „abendländischen Kultur“ gegen „asiatische Barbarei“ und „jüdischen Bolschewismus“. Tatsächlich handelte es sich – auch nach Hitlers persönlichem Verständnis – von Anfang an um einen Raub- und Vernichtungskrieg. Er diente alleine dem Ziel, „Lebensraum“ für das „arische Herrenvolk“ zu erobern und die Bevölkerung der eroberten Gebiete auf den Status von Sklaven herabzudrücken oder sie wie die Juden zu vernichten. Schon in Mein Kampf hatte Hitler das „Ende der Judenherrschaft“ in Russland mit der Zerstörung der Sowjetunion gleichgesetzt.

Nach anfänglichen Erfolgen der Wehrmacht blieb ihr Angriff im Dezember 1941 kurz vor Moskau stecken. Am 7. Dezember griff Deutschlands Verbündeter Japan den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii an und zog damit die Vereinigten Staaten in den Konflikt, denen Hitler am 11. Dezember 1941 den Krieg erklärte. Am 19. Dezember 1941 übernahm er den Oberbefehl über das Heer. Nachdem die Wehrmacht 1942 noch einmal in die Offensive gegangen war, erlitt sie zu Jahresbeginn 1943 in der Schlacht von Stalingrad ihre bis dahin verlustreichste Niederlage, die allgemein als Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs angesehen wird. Verantwortlich für diese schwere Niederlage war Hitler selbst, da er der 6. Armee den Rückzug aus Stalingrad verboten hatte, so lange dies noch operativ möglich gewesen war ohne die Heeresgruppe A zu gefährden.

Im gleichen Jahr erlangten die alliierten Bomberverbände die Lufthoheit über dem Deutschen Reich. Im Luftkrieg versanken mit der Zeit viele deutsche Städte in Schutt und Asche. Ein Grund dafür war, dass die deutsche Luftfahrtindustrie auf Befehl Hitlers weiter schwere Bomber baute, statt leichter Jagdflugzeuge, die die Angriffe auf die deutschen Städte hätten abwehren oder mindern können.

Am 6. Juni 1944 eröffneten die Westalliierten mit der Invasion in der Normandie eine zweite Front im Westen. Auch sie wurde wieder begünstigt durch schwere strategische Fehlentscheidungen Hitlers, der sich von der Propaganda weiter als „Größter Feldherr aller Zeiten“ feiern ließ. Trotz aller Niederlagen, trotz immenser Verluste der Zivilbevölkerung aller beteiligten Länder, trotz gewaltiger Zerstörungen und obwohl Hitler selbst schon 1943 geäußert hatte, dass ein militärischer Sieg nicht mehr zu erringen war, ließ er den Krieg noch für zwei volle Jahre weiterführen. Sein persönliches Eingreifen in die Kriegsführung – etwa durch das Verbot, gefährdete Truppenteile frühzeitig zurückzuziehen – hatte massive Verluste auf Seiten der Wehrmacht zur Folge.

Erst als die Westalliierten an der Elbe standen und die Rote Armee im Stadtzentrum von Berlin und Hitler befürchten musste, für seine Verbrechen persönlich zur Verantwortung gezogen zu werden, entschloss er sich zum Selbstmord. Um seine Ideen zu verwirklichen, hatte Adolf Hitler einen Weltkrieg herbeigeführt, der insgesamt etwa 55 Millionen Menschen das Leben kostete, davon rund 20 Millionen allein in der Sowjetunion. Noch mehr Soldaten und Zivilisten wurden als Folge seiner Politik verwundet – viele mit dauerhaften Schäden bzw. Behinderungen – obdachlos, vertrieben, deportiert oder inhaftiert. Konsequenzen seiner Politik waren die Auflösung des Deutschen Reiches, die Verwüstung weiter Teile Europas, die 40 Jahre währende Hegemonie der Sowjetunion über Osteuropa und die Teilung Deutschlands und Europas in zwei sich feindlich gegenüberstehende Machtblöcke, die erst 1989/1990 überwunden wurde.

Hitlers Ende im Bunker

Hitlers Gesundheitszustand verschlechterte sich im Laufe des Kriegs rapide. So litt er nach heute überwiegender Auffassung an der Parkinsonschen Krankheit im fortgeschrittenen Stadium und an zunehmender Demenz; er behielt aber weiterhin seine von vielen Zeitzeugen beobachtete Suggestionskraft. Am 19. März 1945 gab er den Befehl (Nerobefehl) zur Zerstörung der Infrastruktur im Deutschen Reich beim Rückzug der Wehrmachtsverbände, welcher jedoch von Rüstungsminister Speer nicht mehr in die Tat umgesetzt wurde. Dieser Befehl entsprach ganz seinem Denken in den Gegensätzen „Sieg oder Vernichtung“, denn für den Feind sollte nicht mehr übrig bleiben als „verbrannte Erde“. Die Zukunft gehörte seiner Meinung nach dem Ostvolk, welches sich als das Stärkere erwiesen habe, während die Deutschen ihre Existenzberechtigung mit der Niederlage verwirkt hätten.

Am 22. April 1945 erlitt Hitler bei der täglichen Lagebesprechung im Führerbunker unter der Reichskanzlei in Berlin einen Nervenzusammenbruch, als er erfuhr, dass der von ihm befohlene Entsatzangriff der Armeegruppe Steiner gar nicht stattgefunden hatte (vgl. Schlacht um Berlin). SS-Obergruppenführer Steiner hatte diesen Angriff angesichts des unmöglichen Kräfteverhältnisses als undurchführbar bezeichnet und den Befehl glattweg verweigert. Hitler äußerte, dass jetzt alles verloren sei und alle ihn verraten hätten, auch die SS. Er entließ Teile seines Stabes und weigerte sich, trotz Bitten von Bormann, Keitel und Göring, Berlin zu verlassen. Er beauftragte seinen Chefadjutanten SS-Obergruppenführer Julius Schaub, alle seine persönlichen Unterlagen und Dokumente aus den Tresoren der Reichskanzlei und des Bunkers zu verbrennen und das Gleiche auch in München und auf dem Obersalzberg zu tun.

Im Verlaufe der nächsten Tage war das beherrschende Thema im Bunker, wie weit die Russen schon vorgedrungen wären, und welches die sicherste Methode zum Selbstmord sei. Hitler verteilte dabei wiederholt Giftampullen mit Zyankali bzw. Blausäure an seine engste Umgebung. Nachdem er am 29. April um 4:00 Uhr sein politisches Testament und ein neues privates Testament unterzeichnet hatte, heiratete er am selben Tag seine langjährige Lebensgefährtin Eva Braun. Am Tag darauf begingen beide gegen 15:30 Uhr Selbstmord, indem sie Giftampullen zerbissen; Hitler schoss sich gleichzeitig in die Schläfe. Die Leichen wurden von Martin Bormann, Hitlers Kammerdiener Heinz Linge, Hitlers SS-Adjutanten Otto Günsche und einigen Leibwächtern aus dem Führerbegleitkommando im Garten der Reichskanzlei – gemäß Hitlers letzten Verfügungen – verbrannt und die verkohlten Überreste in einem Granattrichter beigesetzt. Durch Entscheidung des Amtsgerichts Berchtesgaden vom 25. Oktober 1956 (II 48/52) ist der Tod „auf den 30. April 1945, 15 Uhr 30 Minuten“ festgestellt worden.

Die Überreste Hitlers und seiner Frau wurden in den ersten Maitagen von sowjetischen Beauftragten ausgegraben und anhand von Röntgenbildern und Zahnschemata identifiziert. Die UdSSR hielt die Leichenfunde aus politischen Gründen jahrzehntelang geheim. Nach Ende des Kalten Krieges wurde bekannt, dass die Überreste Hitlers und Eva Brauns auf dem Gelände einer sowjetischen Kaserne bei Magdeburg vergraben waren und erst 1970 auf Anweisung von KGB-Chef Andropow vollständig verbrannt und die Asche in einen Fluss verstreut worden waren. Bevor dies bekannt wurde, hatte es immer wieder Verschwörungstheorien über den Verbleib Hitlers gegeben.

Hitler aus zeitgenössischer Sicht

- Hitler ist der potentielle Selbstmörder par excellence. Er hat keine Bindungen außer an sein Ego, und wird dieses ausgelöscht, ist er alle Sorgen, jegliche Verantwortung und Bürde los. Er ist in der privilegierten Situation eines Mannes, der nichts liebt außer sich selbst. Ihm ist das Schicksal von Staaten, Menschen und Gemeinwesen, deren Existenz er aufs Spiel setzt, völlig gleichgültig.

Quelle: „Germany: Jekyll & Hyde. Deutschland von innen betrachtet“, München 1998, S. 24; geschrieben 1939)

- Thomas Mann schrieb 1938 in „An die gesittete Welt“:

- So hoch er sich heute spreizt, so weit seine Einschüchterung sich ausbreitet, soviel von ihm angerichtetes Elend, Entehrung, Verderbnis, Blut, Tränen, Verzweiflung und Selbstmord er sich von seinem Bergsitz betrachten und sich groß, sich „geschichtlich“ vorkommen darf, – der Stab ist ihm gebrochen, nichts wird bleiben von seinen Worten und Werken, weil sie falsch und nichtig waren, und sein Nachruhm wird Schande sein.

(Quelle: „Essays“, Band 5: „Deutschland und die Deutschen 1938–1945“, S. 34f.)

Widerstand gegen Hitler

Bereits vor Beginn des Krieges hatte sich im Untergrund des Deutschen Reichs der zivile, politische und militärische Widerstand gegen den Nationalsozialismus organisiert. Die KPD oder die (auch) von ihr beeinflusste Rote Kapelle versuchten seit 1933 zusammen mit Teilen der SPD den Widerstand im Untergrund zu organisieren. Auch abseits politischer Gruppierungen betätigten sich Bürger im Widerstand. So zum Beispiel die Geschwister Scholl, die in München versuchten, die Bevölkerung mit Plakaten und Flugblättern aufzurütteln. Ende 1942 wurden sie in der Münchner Universität vom Hausmeister an die Gestapo verraten. Die Geschwister und ihre Gesinnungsgenossen von der Weißen Rose wurden in einem kurzen Scheinprozess vor dem berüchtigten „Volksgerichtshof“ unter dem Vorsitz Roland Freislers im Februar 1943 zum Tode verurteilt und noch am gleichen Tag hingerichtet.

Attentate

Nach Will Berthold wurden gegen Hitler 42 Attentate geplant oder durchgeführt.[17] Zum Teil waren es unwahrscheinliche Zufälle, die sein Leben retteten. Dies bestärkte ihn in seinem Glauben, von der „Vorsehung“ auserwählt zu sein.

1939 versuchte der Schweizer Maurice Bavaud Hitler zu erschießen, scheiterte jedoch, da er nicht an Hitler herankam. Im selben Jahr explodierte ein von dem Handwerker Georg Elser im Münchener Bürgerbräukeller angebrachter Sprengsatz, wenige Minuten nachdem Hitler, der gegen seine Gewohnheit nur kurz geredet hatte, den Raum verlassen hatte.

Bei einer Bombe, die Stauffenbergs Mitverschwörer Henning von Tresckow 1943 in Hitlers Flugzeug schmuggelte, versagte die Zündung.

Wenige Tage später scheiterte ein geplantes Attentat, bei dem sich Rudolph-Christoph Freiherr von Gersdorff, ein weiterer Mitverschwörer des 20. Juli, bei einer Ausstellung im Berliner Zeughaus mit Hitler zusammen in die Luft sprengen wollte, daran, dass Hitler die Ausstellung schon nach wenigen Minuten wieder verlassen hat.

Am 20. Juli 1944 scheiterte ein Bombenattentat im Führerhauptquartier Wolfsschanze. Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der die Bombe abgelegt und einen Staatsstreich zur Beendigung des Krieges vorbereitet hatte, wurde noch am selben Tag in Berlin zusammen mit einigen Mitstreitern verhaftet und hingerichtet.

Die britische Zeitung Times berichtete im Januar 2007 über ein weiteres geplantes Attentat. Zuvor hatte der britische Geheimdienst MI5 alte Dokumente freigegeben. Daraus gehe hervor, der britische Doppelagent Eddie Chapman habe 1944 dem MI5 angeboten, Hitler bei einer Veranstaltung mit einer Bombe zu töten und sein eigenes Leben dabei zu riskieren. Der britische Geheimdienst habe Chapman davon abgehalten. Chapman wurde in das Deutsche Reich geschickt. Er erhielt von Geheimdienstchef Oberst Tommy Robertson die ausdrückliche Weisung „keinerlei wilde Unternehmungen zu starten“.[18][19]

Filme über Hitler

Spiel- und Dokumentarfilme zu biographischen Themen

- 1955: Der letzte Akt mit Albin Skoda

- 1973: Hitler: Die letzten 10 Tage, mit Alec Guinness

- 1977: Hitler – Eine Karriere, biografischer Dokumentarfilm von Joachim Fest.

- 1978: Hitler – ein Film aus Deutschland, mit Heinz Schubert, avantgardistischer Vierteiler von Hans-Jürgen Syberberg[20]

- 1981: Der Bunker, mit Anthony Hopkins

- 1982: Inside The Third Reich, mit Derek Jacobi

- 2003: Hitler – Der Aufstieg des Bösen, mit Robert Carlyle

- 2004: Der Untergang, mit Bruno Ganz

- 2004: Stauffenberg, mit Udo Schenk

- 2005: Der Bunker – Hitlers Ende, TV-Dokumentation von Jörg Müllner

- 2005: Speer und Er, mit Tobias Moretti

- 2005: Hitler - Eine Bilanz, TV-Dokumentation von Guido Knopp

- 2005: Die Nichte – Hitlers verbotene Liebe, mit Ken Stott

- 2007: Hitler und Mussollini - Eine brutale Freundschaft, Dokumentarfilm

- 2008: Operation: Walküre, mit David Bamber

Parodien

- 1940: Der große Diktator von und mit Charlie Chaplin als Adenoid Hynkel setzt sich satirisch mit der Person und dem Charakter Adolf Hitlers und mit dem Kriegsgeschehen auseinander.

- 1942: Sein oder Nichtsein von Ernst Lubitsch nach dem Stück Noch ist Polen nicht verloren von Melchior Lengyel.

- 1966: Die große Sause und Scharfe Kurven für Madame zeigen Louis de Funès jeweils kurz als Hitler wegen zweier Schatten in seinem Gesicht.

- 1970: Mr. Hilter and the Minehead by-election, ein Sketch der britischen Komikergruppe Monty Python.

- 1973: Adolf Hitler: My Part in His Downfall Spike Milligan

- 1989: 100 Jahre Adolf Hitler – Die letzte Stunde im Führerbunker von Christoph Schlingensief.

- 1989: Indiana Jones und der letzte Kreuzzug: Michael Sheard gibt als Hitler Indiana Jones (Harrison Ford) ein Autogramm.

- 1992: Schtonk!: Uwe Ochsenknecht mit Druckerschwärze unter der Nase in einer kurzen Szene sowie Hitlers Leiche zu Beginn des Films.

- 2004: Der Wixxer zeigt Christoph Maria Herbst als Butler „Alfons Hatler“, der im Aussehen und Auftreten an Adolf Hitler angelehnt ist.

- 2006: Adolf: Ich hock’ in meinem Bonker, Musik-Videoclip von Felix Gönnert als DVD-Beilage zum Buch Adolf – Der Bonker. Eine Tragikomödie in drei Akten von Walter Moers; Hitlers Stimme gesungen von Thomas Pigor.

- 2007: Mein Führer – Die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler unter der Regie von Dani Levy präsentiert Helge Schneider als Hitler.

- 2007: Neues vom Wixxer: Erneut tritt Christoph Maria Herbst in der Rolle des mittlerweile zum „Führer“ einer psychiatrischen Klinik aufgestiegenen „Dr. Alfons Hatler“ auf.

Trivia

Hitlers Bedienstete

- Julius Schaub, Chefadjutant

- Otto Günsche, Adjutant

- Traudl Junge und Gerda Christian, Privatsekretärinnen

- Heinz Linge, Kammerdiener

- Rochus Misch, Leibwächter

Hitler und der Vegetarismus

Hitler verstand sich selbst als Vegetarier, und die meisten Biographen stimmen darin überein, dass er sich seit 1930 zumindest überwiegend vegetarisch ernährte.[21] Als junger Mann kam er durch seine Verehrung Richard Wagners, der sich aus Achtung gegenüber den Tieren für eine fleischlose Ernährung aussprach, mit den Ideen des Vegetarismus in Berührung.[22] Ob sich Hitler jedoch für längere Zeit konsequent vegetarisch ernährte, ist zweifelhaft.

Viele Befürworter der vegetarischen Lebensweise bestreiten überhaupt Hitlers Vegetarismus und sehen darin einen nur zu Propagandazwecken erschaffenen Mythos, der vor allem durch Goebbels aufgebaut wurde. Zusammen mit weiteren asketischen Zügen, wie die angebliche sexuelle Enthaltsamkeit und Alkohol-Abstinenz, sollte Hitler zu einem entrückten, höheren Menschen stilisiert werden, der sich vollständig in den Dienst seines Volkes stelle. Allerdings beschreibt Goebbels auch in seinen privaten Tagebüchern Hitler als überzeugten Vegetarier, der das Thema oft in den Tischgesprächen aufgreift. Autoren, die Hitlers Vegetarismus bestreiten, argumentieren, dass dieser seinen Fleischkonsum lediglich zeitweise reduziert habe, weil er glaubte, dadurch seine ständigen Magenschmerzen einzudämmen. Zu seinen Leibspeisen hätten etwa Weißwürste, Leberknödel sowie Wild und Geflügel in verschiedensten Variationen gezählt.[23]

Die zahlreichen vegetarischen Gemeinschaften in Deutschland profitierten nicht von Hitlers Selbstdarstellung als Vegetarier: Zusammen mit anderen lebensreformerischen Bewegungen verbot er noch 1933 sämtliche Organisationen und ließ ihre Vorstände verhaften.

Verschiedenes

- Hitler war zu Lebzeiten Ehrenbürger etlicher deutscher Städte. Trotz der Argumentation, dass die Ehrenbürgerschaft mit dem Tod ende, haben viele Städte Hitler diese nach seinem Tod explizit wieder entzogen, einige andere nicht (darunter z. B. Völklingen[24]) oder erst sehr spät (wie z. B. Bad Doberan[25] im April 2007).

- Mit dem Anophthalmus hitleri benannte der Käfersammler Oscar Scheibel 1933 einen kleinen, blinden, braunen Höhlenkäfer, der mittlerweile vom Aussterben bedroht ist, nach Hitler.[26]

- Im April 1934 wurde in der Umgebung von Bad Tölz der Heigelkopf in Hitlerberg umbenannt und ein zehn Meter hohes, 1200 kg schweres Hakenkreuz aufgestellt.[27]

- Das TIME Magazine wählte Hitler 1938 zum „Mann des Jahres“. Die Intention dieses Titels war jedoch nicht, die entsprechende Person zu ehren, sondern herauszustellen, wer aus Sicht der Redaktion in einem bestimmtem Jahr den größten Einfluss auf die Weltpolitik hatte. So ging der Titel 1939 und 1942 an Josef Stalin.

- Hitler wurde von verschiedenen Forschungsinstituten mehrmals als der bekannteste Deutsche identifiziert[28] und ist eine der weltweit bekanntesten Persönlichkeiten überhaupt.

- In die Zeit kurz vor der „Machtergreifung“ fiel die Verpflichtung des Opernsängers Paul Devrient als Stimmtrainer Hitlers. Devrient begleitete Hitler von April bis November 1932 auf dessen Propagandareisen und schulte dessen angegriffene Stimme. Diese vor der Öffentlichkeit geheim gehaltene Episode bot in der Nachkriegszeit Stoff zu mehreren Bühnen- und Filmparodien.[29]

- 1939 wurde Hitler von E.G.C. Brandt, einem Mitglied des Schwedischen Parlaments, für den Friedensnobelpreis nominiert. Die Nominierung wurde jedoch bereits am 1. Februar 1939 zurückgezogen, der Preis wurde bis 1944 nicht mehr vergeben.[30]

- Nach den Erinnerungen des NS-Rüstungsministers Albert Speer hatte Hitler in den dreißiger Jahren äußerst unregelmäßige Arbeitsgewohnheiten. Er ging normalerweise erst um fünf oder sechs Uhr morgens ins Bett, schlief dann bis um Mittag, verbrachte viel Zeit mit Mahlzeiten und Teestündchen und verbrachte die übrige Zeit mit dem Anschauen von Filmen und langen, langweiligen Monologen im Beisein seiner Minister. Er schien unfähig, einer normalen, routinierten Büroarbeit nachzugehen. Deshalb wunderte sich Speer darüber, wann Hitler überhaupt Zeit fand, irgendetwas Wichtiges zu unternehmen, und stellte in Frage, dass er sich wie ein Diktator verhielt.

Schriften

- Adolf Hitler: Mein Kampf. Eine Abrechnung. F. Eher Nachfolger, München

- Band 1: 1925, XVI, 433 S.; 2. Auflage. 1926, XVI, 391 S.; 1932: Eine Abrechnung. XVIII, 406 S.

- Band 2: 1927, XI, 354 S.; 2. Auflage. 1932: Die nationalsozialistische Bewegung. XVI S., S. 409–781

- Hitlers Zweites Buch. Ein Dokument aus dem Jahr 1928. Eingeleitet und kommentiert von Gerhard L. Weinberg, mit einem Geleitwort von Hans Rothfels. Hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1961, 227 S. (ein von Hitler verfasstes, unveröffentlicht gebliebenes Manuskript, das verschollen war, 1958 wiederentdeckt und 1961 publiziert wurde).

- Der Weg zum Wiederaufstieg. Bruckmann, München 1927, 22 S. (Broschüre für Deutschlands führende Industrielle)

Literatur

Bibliografien

- John Lukacs: Hitler. Geschichte und Geschichtsschreibung. Ullstein, Berlin 1999, ISBN 3-548-26560-X (Leitfaden durch die Hitler-Literatur)

Biografien