„Martin Luther“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

→Rezeption: Mecklenburg |

|||

| Zeile 461: | Zeile 461: | ||

=== Rezeption === |

=== Rezeption === |

||

| ⚫ | * [[Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte]] / [[Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt]] / [[Stiftung Deutsches Historisches Museum]] / [[Stiftung Schloss Friedenstein Gotha]] / [[Minneapolis Institute of Art]] / [[The Morgan Library & Museum]]: ''Martin Luther. Aufbruch in eine neue Welt / Schätze der Reformation'', Sandstein Verlag, Dresden 2016, ISBN 978-3-95498-231-8 |

||

* Gottfried Maron: ''Die ganze Christenheit auf Erden: Martin Luther und seine ökumenische Bedeutung.'' Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1997, ISBN 3-525-55422-2. |

* Gottfried Maron: ''Die ganze Christenheit auf Erden: Martin Luther und seine ökumenische Bedeutung.'' Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1997, ISBN 3-525-55422-2. |

||

*{{Literatur |Autor=Norbert Mecklenburg |Titel=Der Prophet der Deutschen. Martin Luther im Spiegel der Literatur |Ort=Stuttgart |Verlag=J. B. Metzler |Jahr=2016 |ISBN=9783476026842 }} |

|||

* Hans Medick, Peer Schmidt: ''Luther zwischen den Kulturen: Zeitgenossenschaft – Weltwirkung.'' Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004, ISBN 3-525-55449-4. |

* Hans Medick, Peer Schmidt: ''Luther zwischen den Kulturen: Zeitgenossenschaft – Weltwirkung.'' Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004, ISBN 3-525-55449-4. |

||

* Albert Mock: ''Abschied von Luther: Psychologische und theologische Reflexionen zum Lutherjahr.'' Luthe, Köln 1985, ISBN 3-922727-20-4. |

* Albert Mock: ''Abschied von Luther: Psychologische und theologische Reflexionen zum Lutherjahr.'' Luthe, Köln 1985, ISBN 3-922727-20-4. |

||

| ⚫ | |||

* [[Hubertus Mynarek]]: ''Luther ohne Mythos. Das Böse im Reformator''. Ahriman-Verlag, 3. Auflage Freiburg 2013, ISBN 978-3-89484-609-1 |

* [[Hubertus Mynarek]]: ''Luther ohne Mythos. Das Böse im Reformator''. Ahriman-Verlag, 3. Auflage Freiburg 2013, ISBN 978-3-89484-609-1 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | * [[Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte]] / [[Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt]] / [[Stiftung Deutsches Historisches Museum]] / [[Stiftung Schloss Friedenstein Gotha]] / [[Minneapolis Institute of Art]] / [[The Morgan Library & Museum]]: ''Martin Luther. Aufbruch in eine neue Welt / Schätze der Reformation'', Sandstein Verlag, Dresden 2016, ISBN 978-3-95498-231-8 |

||

=== Fiktion === |

=== Fiktion === |

||

Version vom 7. Februar 2017, 16:33 Uhr

Martin Luther (* 10. November 1483 in Eisleben, Grafschaft Mansfeld; † 18. Februar 1546 ebenda) war der theologische Urheber der Reformation. Als zu den Augustiner-Eremiten gehörender Theologieprofessor entdeckte er Gottes Gnadenzusage im Neuen Testament wieder und orientierte sich fortan ausschließlich an Jesus Christus als dem „fleischgewordenen Wort Gottes“. Nach diesem Maßstab wollte er Fehlentwicklungen der Christentumsgeschichte in der Kirche seiner Zeit überwinden.

Seine Betonung des gnädigen Gottes, seine Predigten und Schriften und seine Bibelübersetzung, die Lutherbibel, veränderten die von der römisch-katholischen Kirche dominierte Gesellschaft in der frühen Neuzeit nachhaltig. Entgegen Luthers Absicht kam es zu einer Kirchenspaltung, zur Bildung evangelisch-lutherischer Kirchen und weiterer Konfessionen des Protestantismus.

Leben

Herkunft und Name

Luthers Eltern waren der Bauer, Bergmann, Mineneigner und spätere Ratsherr Hans (1459–1530), der aus Möhra stammte, und dessen Ehefrau Margarethe, geb. Lindemann (1459–1531), geboren in Neustadt an der Saale. Die Familie führte ihren Nachnamen in unterschiedlichen Varianten: Lüder, Luder, Loder, Ludher, Lotter, Lutter oder Lauther. Damit führte sie sich auf den seit etwa 1302 in Möhra ansässigen Ritter Wigand von Lüder zurück, der aus dem Adelsgeschlecht von Lüder aus Großenlüder stammte.[1] Auch dieser Ort wurde abwechselnd Luodera, Lutra, Luttura und Lutar genannt.[2] Der Name Luder kann auch auf eine Form des Vornamens Lothar zurückgeführt werden.[3][4]

Martin Luther wählte seine Nachnamensform etwa 1512 oder 1517.[4] Er leitete sie vom Herzog Leuthari II. oder vom griechischen Wort ἐλεύθερος (eleutheros = frei) ab und benutzte vorübergehend die daraus abgeleitete Form „Eleutherios“ (der Freie).[5] Nach Jürgen Udolph gab Luther nach seinem Aufstieg in die Wittenberger Oberschicht seinen niederdeutschen Namen Luder eine hochdeutsche Form, um das hochdeutsche Missverständnis seines Namens („liederlicher Mensch“) zu vermeiden. Das "th" habe in seiner Zeit als „schick“ gegolten.[6]

Luther wurde als erster oder zweiter Sohn seiner Eltern in Eisleben geboren und hatte vermutlich neun Geschwister.[7] Am folgenden Martinstag, dem 11. November 1483, wurde er auf den Namen des Tagesheiligen in der St.-Petri-Pauli-Kirche getauft. Er wuchs im benachbarten Mansfeld auf, wo der Vater als Hüttenmeister im Kupferschieferbergbau bescheidenen Wohlstand erwarb. Beide „Lutherstädte“ liegen im Mansfelder Land, heute im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt, und hatten damals einige tausend Einwohner. Luthers Eltern waren kirchentreu, jedoch nicht übermäßig fromm.

Schulausbildung und Grundstudium

Von 1490/1491[8] bis 1497 besuchte er die Mansfelder Stadtschule und danach für ein Jahr die Magdeburger Domschule. Dort unterrichteten ihn die Brüder vom gemeinsamen Leben, eine spätmittelalterliche Erweckungsbewegung. Von 1498 bis 1501 schickten ihn die Eltern auf die Pfarrschule zu St. Georgen in Eisenach, wo er seine Lateinkenntnisse so vervollständigte, dass er diese Sprache von da an fließend sprechen und schreiben konnte. Zu dieser Zeit wohnte er bei Verwandten mütterlicherseits und den Familien Schalbe und Cotta.

Im Frühjahr 1501 begann Luther sein Studium an der Universität Erfurt und bezog Quartier in der Georgenburse. Er besuchte wie im Mittelalter üblich zunächst die Artistenfakultät, die Grundkenntnisse in den „Septem artes liberales“ (Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie) vermittelte. Im Januar 1505 schloss Luther mit dem „Magister artium seine akademische Grundausbildung ab. Während seines Studiums erwarb er sich Kenntnisse über die Lehren des Aristoteles, die seit Thomas von Aquin die mittelalterliche Scholastik beherrschten. Jodocus Trutfetter und Bartholomäus Arnoldi, die seinerzeit an der Erfurter Artistenfakultät lehrten, machten ihn mit dem Nominalismusstreit bekannt.

Augustinermönch

Auf väterlichen Wunsch setzte Luther zum Sommersemester 1505 sein Studium an der Juristenfakultät fort. Doch am 2. Juli 1505 wurde er nach dem Besuch seiner Eltern in Mansfeld auf dem Rückweg nach Erfurt bei Stotternheim von einem schweren Gewitter überrascht, hatte Todesangst und rief zur Heiligen Anna, der Mutter Marias: „Hilf du, heilige Anna, ich will ein Mönch werden!“[9] Weshalb der junge Luther gerade dieses Gelübde ablegte und einen kirchlichen Lebensweg einschlug, erklärt sich weder aus seiner Erziehung noch seiner Todesangst ganz.[10]

Vorerst gegen den Willen seines Vaters trat er am 17. Juli 1505 in das Kloster der Augustiner-Eremiten in Erfurt ein.[11] Hier übte er die Ordensregeln so genau und streng aus, dass er schon am 27. Februar 1507 zum Diakon und am 4. April desselben Jahres zum Priester geweiht wurde. Trotz täglicher Bußübungen gab Luther große Gewissensnöte an. Seine Hauptfrage war: „Wie kriege ich einen gnädigen Gott?“ Die Frage entzündete sich am Sakrament der Buße, die neben der obligatorischen Beichte aller Sünden die aufrichtige Reue aus Liebe zu Gott, nicht aber aus Angst vor Gottes Bestrafung voraussetzt. Luther nahm diese Forderungen sehr ernst. Er erlebte sich als unfähig, aus Liebe, nicht Angst, Gottes Forderungen zu erfüllen, so dass er an der verheißenen Vergebung zweifelte und stürzte deshalb in verzweifelte Heilsungewissheit darüber, ob er diese Voraussetzung erfüllen könne oder vielmehr mit einer ungültigen Absolution ewige Verdammnis auf sich ziehen würde.[12]

Sein Beichtvater Johann von Staupitz, der Generalvikar der Kongregation, empfahl Luther daraufhin für ein Theologiestudium und versetzte ihn zu diesem Zwecke im Herbst 1508 nach Wittenberg. An der dortigen Universität lernte er die Theologie des Wilhelm von Ockham, der Gottes Freiheit ebenso wie die menschliche Willensfreiheit betonte, sowie die Kirchenväter, vor allem – vermittelt durch die Sentenzen des Petrus Lombardus – Augustinus kennen. Im März 1509 erwarb Luther den Grad des „Baccalarius biblicus“, was ihm erlaubte, kürzere biblische Abschnitte mit den Scholaren zu lesen. Wenige Monate später wurde er „Baccalaureus sententiarius“ und durfte somit nun selbst die „Lombardischen Sentenzen“ auslegen. Kurz darauf wurde er nach Erfurt zurückbeordert.

-

Luthers Taufstein in Eisleben

-

Erste bildliche Darstellung Luthers, Leipziger Disputation (1519)

-

Lutherzelle im Augustinerkloster Erfurt

Romreise

Ende 1510, nach neueren Forschungen jedoch vermutlich erst im Spätsommer 1511, begab sich Luther zusammen mit einem Mitbruder nach Rom. Die ältere Forschung[13] nahm an, er habe dort im Auftrag seines Erfurter Konvents gegen die von oben befohlene Vereinigung der strengen Observanten mit den liberaleren Augustinerklöstern der sächsischen Provinz protestiert. Neuen Forschungsergebnissen zufolge fand die Reise hingegen erst nach der erneuten Übersiedlung Luthers von Erfurt nach Wittenberg statt. Luther dürfte das ordensintern umstrittene (und letztlich gescheiterte) Unionsprojekt dabei im Auftrag des Generalvikars von Staupitz, der den jungen Ordensmann durch die Entsendung nach Rom fördern wollte, vor dem Ordensgeneral verteidigt haben. Jedenfalls legte er in Rom seine dritte Generalbeichte ab und erklomm auf Knien die „Heilige Treppe“ am Lateran, um Sündenvergebung für sich zu erlangen und seine verstorbenen Verwandten aus dem Fegefeuer zu befreien. Er zweifelte also damals noch nicht an der römischen Buß- und Ablasspraxis, war gleichwohl schon entsetzt über den Unernst und Sittenverfall, die ihm in Rom begegneten. Die Romreise war die längste und weiteste Reise im Leben Luthers, der den thüringisch-sächsischen Raum zuvor noch nie verlassen hatte; sie gilt als ein Schlüsselerlebnis und wurde von Luther selbst in späteren Schriften und Reden immer wieder erwähnt.[14]

Professur für Bibelauslegung

Auf Staupitz’ Betreiben – möglicherweise im Zusammenhang mit dem ordensinternen Streit um die Vereinigung, in dem das Erfurter Kloster zu den Gegnern des Generalvikars gehörte – siedelte Luther im September 1511 nach Wittenberg um, wo er sich für ein theologisches Doktorat bewarb. Luther und von Staupitz verband bis zu dessen Tod 1524 eine enge Freundschaft. Im Oktober 1512 wurde Luther zum „Doctor Theologiae“ promoviert. Er übernahm als Nachfolger von Staupitz den Lehrstuhl der „Lectura in Biblia“ (Bibelauslegung) an der Wittenberger Universität und behielt ihn bis zu seinem Lebensende.

In den folgenden Jahren hielt Luther Vorlesungen über die Psalmen und Paulusbriefe. Davon sind einige Originalmanuskripte und wörtliche Nachschriften erhalten. Sie erlauben es, Luthers Entwicklung bis zum Bruch mit den römisch-katholischen Lehren im Detail nachzuvollziehen. Er folgte anfangs noch dem Schema des vierfachen Schriftsinns und deutete das Alte Testament allegorisch auf Christus. Dabei hielt er sich an die überlieferte Bibeldeutung des Ockhamismus, Neuplatonismus, der Mystik oder der „Devotio moderna“, formte sie jedoch bereits ganz auf den Glauben des Einzelnen hin um. Dessen ausweglose Verlorenheit stellte er schon die unmittelbare Gnade Gottes gegenüber, noch ohne deren Vermittlung durch Kirche und Sakramente, das Papsttum und kirchliche Dogmen zu thematisieren.

1514 wurde Martin Luther zum Provinzialvikar ernannt und übernahm damit bereits in jungen Jahren zusätzlich zu seiner Lehrtätigkeit in Wittenberg Leitungsaufgaben in seinem Orden, die mit einer erheblichen Visitations- und Reisetätigkeit verbunden waren. Als Vikar unterstanden ihm elf Konvente, darunter sein ehemaliger Heimatkonvent in Erfurt, in dem er 1516 Johannes Lange zum Prior einsetzte.[15]

Reformatorische Wende

In der Lutherforschung ist umstritten, wann Luther das Prinzip der Gerechtigkeit Gottes sola gratia (allein aus Gnade) zuerst entdeckte und formulierte. In einer späteren Eigenaussage beschrieb Luther diesen Wendepunkt als unerwartete Erleuchtung, die ihm in seinem Arbeitszimmer im Südturm des Wittenberger Augustinerklosters widerfahren sei. Manche datieren dieses Turmerlebnis auf die Jahre 1511 bis 1513, andere um 1515 oder um 1518, wieder andere nehmen eine allmähliche Entwicklung der reformatorischen Wende an. Datierung und nähere inhaltliche Bestimmung dieser Entdeckung hängen wechselseitig voneinander ab.

Unstrittig ist, dass Luther sein Erlebnis als große Befreiung empfand. In der einsamen Meditation über den Bibelvers Röm 1,17 LUT habe er plötzlich entdeckt, was er seit einem Jahrzehnt vergeblich gesucht hatte:

Dieser Bibelvers führte schließlich zu seinem neuen Schriftverständnis: Gottes ewige Gerechtigkeit sei ein reines Gnadengeschenk, das dem Menschen nur durch den Glauben an Jesus Christus gegeben werde. Keinerlei Eigenleistung könne dieses Geschenk erzwingen. Auch der Glaube, das Annehmen der zugeeigneten Gnade, sei kein menschenmögliches Werk. Damit war für Luther die gesamte mittelalterliche Theologie mit ihrer kunstvollen Balance zwischen menschlichen Fähigkeiten und göttlicher Offenbarung (Synergismus) zerbrochen. Von nun an nahm er die Kirche, die sich in all ihren Formen und Inhalten als Vermittlungsanstalt der Gnade Gottes an den Menschen sah, zunehmend kritisch in den Blick.

In der Römerbrief-Vorlesung von 1515 lag Luthers neues Verständnis der Rechtfertigung allein aus Gnade Gottes bereits ausformuliert vor, wenngleich noch vermischt mit Denkschemata Augustins und der Mystik von Johannes Tauler. 1516 veröffentlichte er zudem die Theologia deutsch, das Werk eines unbekannten Mystikers (genannt der „Frankfurter“), das ihn in seiner wachsenden Ablehnung äußerlicher kirchlicher Riten bestärkte.

Ablass und 95 Thesen

Ablassbriefe sollten den Gläubigen einen dem Geldbetrag entsprechenden Erlass zeitlicher Sündenstrafen im Fegefeuer für sie oder für bereits gestorbene Angehörige bescheinigen. Ein überlieferter Werbespruch von Johann Tetzel lautete: „Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt.“[16]

Genau ein Jahr vor dem Thesenanschlag in Wittenberg predigte Luther erstmals öffentlich gegen die Ablasspraxis. Im Sommer 1517 las er die vom Mainzer Erzbischof Albrecht verfasste Instructio Summarium, eine Anweisung für die im Land umherreisenden Ablassprediger. Mit einem Teil dieser Einnahmen wollte der Erzbischof seine Schulden bei den Fuggern bezahlen. Diese hatten ihm sein Kurfürstenamt finanziert. Dazu sandte er den Ablassprediger Johann Tetzel nach Sachsen.

Am 4. September 1517 stellte Luther zunächst 97 Thesen vor, um einen Disput über die scholastische Theologie unter seinen Mitdozenten anzuregen. Im Oktober verfasste er weitere 95 Thesen, die direkt auf den Ablass Bezug nahmen, schickte sie in einem Brief an Albrecht und verbreitete sie unter Anhängern.[17] Philipp Melanchthon zufolge soll er diese Thesen am 31. Oktober am Hauptportal der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen haben. Der Thesenanschlag wurde lange Zeit als Legende ohne historisches Fundament betrachtet, gilt jedoch nach der Entdeckung einer handschriftlichen Notiz von Georg Rörer, Luthers langjährigem Sekretär, im Jahr 2006 wieder als wahrscheinlicher.[18] Fest steht allerdings, dass die Ablassthesen schon vor ihrem möglichen Anschlag an der Kirchentür bekannt waren und kursierten und von den Gelehrten diskutiert wurden, sodass der Aushang nicht erst als Anlass der ablasstheologischen Diskussion angesehen werden kann, sondern allenfalls bereits auf deren Höhepunkt stattfand.

Die Thesen fanden großen öffentlichen Widerhall, der die Reformation auslöste. Luther protestierte darin weniger gegen die Finanzpraktiken der römischen Kirche, die auch vielen Fürsten und Bürgern missfielen, als gegen die im Ablasswesen zum Ausdruck kommende verkehrte Bußgesinnung.[19] In einem ebenfalls am 31. Oktober 1517 verfassten Brief an den Mainzer Erzbischof prangerte Luther die Praxis an, dass Ablassprediger den Anschein erweckten, als wäre für einen Ablassbrief keine Reue nötig. Diese scheinbare Milderung bezog sich allerdings nur auf die Käufer des Ablassbriefes, nicht auf diejenigen, deren Sünden vergeben werden sollten. Diese mussten sehr wohl in Reue gestorben sein.[20] Dem Brief an den Erzbischof lag der Tractatus de indulgentiis bei, in dem Luther eine Theologie des Ablasses entwirft. Er zeigte sich hierbei durch die augustinische Bußspiritualität bestimmt.[21] Der Ablasshandel war für ihn nur der Anlass, um der allgemeinen Forderung einer grundlegenden Reform der ganzen Kirche „an Haupt und Gliedern“ Ausdruck zu verleihen. Dabei griff er den Papst noch nicht direkt an, sondern wähnte ihn – zumindest rhetorisch – noch auf seiner Seite. Allerdings sah er die Funktion des Petrusnachfolgers beim Nachlass der Sündenstrafen nur in der Fürbitte für die Gläubigen und sprach ihm damit die verbindliche Schlüsselgewalt ab, die den Gläubigen nach der schultheologischen Ablasslehre letzte Gewissheit über die Aufhebung jenseitiger Sündenstrafen verschaffen sollte. Verständlich waren die Ablassthesen nur dem gelehrten Fachpublikum, das die Feinheiten der theologischen Debatten um die Wirkweise des Ablasses kannte. Für die breitere Bevölkerung verfasste Luther deshalb 1518 den in einfacher und verständlicher Weise abgefassten Sermon von dem Ablass und Gnade. Luther bediente sich hierin erstmals der Volkssprache und verließ damit die akademische Welt. Die göttliche Genugtuung wird, plakativ gesagt, auf gute Werke statt auf käuflichen Ablass zurückgeführt.[22]

Albrecht von Mainz, inzwischen zum Kardinal kreiert, zeigte Luther daraufhin in Rom an. Tetzel reagierte mit Gegenthesen auf die Disputationsreihe vom September, bei der ihn der Ingolstädter Theologe Johannes Eck unterstützte. Im April 1518 durfte Luther im Auftrag von Staupitz vor der Augustinerkongregation in der Heidelberger Disputation seine Theologie erläutern. Hier grenzte er die exklusive Relation von Gnade zum Glauben scharf gegen Aristoteles und die menschliche Willensfreiheit ab. Er gewann eine Reihe von Anhängern, die später zu Reformatoren wurden, darunter Martin Bucer, Erhard Schnepf, Johannes Brenz, Sebastian Franck. Im August berief die Universität Wittenberg außerdem Philipp Melanchthon, der bald Luthers engster Freund und Schüler wurde.

Der römische Prozess

Im Juni 1518 hatte die Kurie Luther nach Rom vorgeladen, um die Gefahr der Häresie in einem Verfahren zu untersuchen. Noch vor dem Termin wurde die Anklage auf notorische Häresie geändert: Spitzel in Luthers Wittenberger Vorlesungen hatten ihn mit gefälschten Thesen denunziert. Er ersuchte aus gesundheitlichen Gründen um eine Anhörung auf deutschem Gebiet, wobei er sich auf die Gravamina deutscher Nation berief. Der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise, der ihn ausliefern sollte, unterstützte ihn dabei.

Damit wurde Luthers Prozess in politische Interessen verwickelt: Papst Leo X. brauchte den Kurfürsten für die anstehende Kaiserwahl und gab seinem Einwand im August 1518 daher statt. Kardinal Thomas Cajetan sollte Luther beim Reichstag zu Augsburg verhören. Vom 12. bis 14. Oktober 1518 sprach Luther dort vor. Er weigerte sich zu widerrufen, wenn er nicht aus der Bibel heraus widerlegt würde. Für Cajetan war er damit als Häretiker überführt und hätte ausgeliefert werden müssen. Doch Friedrich lehnte dies weiterhin ab. Luther entzog sich der drohenden Verhaftung in der Nacht vom 20. zum 21. Oktober 1518 durch Flucht aus Augsburg.[23] Laut einer örtlichen Volksüberlieferung habe ihn Ritter Christoph von Langenmantel zu seinem Schutz nach Hohenschwangau gebracht, was allerdings historisch nicht belegt ist.[24] Der spätere bayerische König Maximilian II. ließ diese Szene 1836 von Wilhelm Lindenschmit dem Älteren in Schloss Hohenschwangau als romantisches Wandgemälde gestalten.[25]

Im Januar 1519 starb Kaiser Maximilian I.; er hatte seinen Enkel, den spanischen König Karl I., als Nachfolger vorgesehen. Der Papst wollte dies verhindern, da er wegen Karls Besitztümern in Italien eine Umklammerung des Kirchenstaates fürchtete. Deshalb ließ er Luthers Prozess zunächst ruhen und beauftragte Karl von Miltitz, den Kurfürsten für eine friedliche Lösung zu gewinnen. Der römische Gesandte erreichte, dass Luther sich zum Schweigen verpflichtete.

Während der Verfahrenspause stellte Eck Thesen für ein Streitgespräch mit Luthers Wittenberger Dozentenkollegen Andreas Bodenstein (genannt Karlstadt) auf. Sie richteten sich so klar gegen Luther, dass dieser sein Schweigen brach und vom 4. bis 14. Juli 1519 persönlich an der Leipziger Disputation teilnahm. Dort spitzte Eck den Konflikt auf die Frage der Papstautorität zu; Luther wagte die These, der Papst sei erst seit 400 Jahren – dem Decretum Gratiani, das päpstliches mit kanonischem Recht gleichstellte – Führer der Christenheit.

Eck versuchte Luther als Anhänger des 100 Jahre zuvor als Häretiker verbrannten Jan Hus zu überführen; Luther warf Rom im Gegenzug die Abspaltung der Ostkirche vor. Er ordnete das Konzil von Konstanz der Autorität der Heiligen Schrift unter. Dieses hatte das Nebeneinander von drei Päpsten zwar beendet, dabei jedoch die Autoritätsfrage – Konzil oder Papst – nicht geklärt. In diesem Kontext fiel Luthers Satz: „Auch Konzile können irren.“ Damit stellte er die individuelle Gewissensfreiheit im Hören auf die Bibel über autoritative Konsensentscheidungen der Bischöfe. Dies war faktisch der Bruch mit der katholischen Kirche.

Nachdem Karl am 28. Juni 1519 zum Kaiser gewählt worden war, nahm die Kurie Luthers Häresieprozess im Frühjahr 1520 wieder auf. Nach einem weiteren ergebnislosen Verhör vor Cajetan erließ der Papst am 15. Juni 1520 die Bannandrohungsbulle Exsurge Domine. Sie verdammte 41 aus dem Zusammenhang gerissene und teilweise verdrehte Sätze Luthers ohne Begründung und Widerlegung, setzte ihm eine Frist von 60 Tagen zur Unterwerfung und drohte ihm den Kirchenbann (Ausschluss) an.[26]

Reichstag zu Worms

Dennoch widmete Luther im Oktober 1520 Papst Leo seine Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen und appellierte an ein neues Konzil. Am 10. Dezember aber vollzog er den endgültigen Bruch, indem er auf Verbrennungen seiner Bücher mit der Verbrennung der Bulle sowie einiger Schriften der Scholastik und des kanonischen Rechts vor dem Wittenberger Elstertor antwortete. Daraufhin wurde er am 3. Januar 1521 mit der Bannbulle Decet Romanum Pontificem exkommuniziert.[27]

Dies und seine reformatorischen Hauptschriften machten Luther im ganzen Reich bekannt. Der Buchdruck, die allgemeine soziale Unzufriedenheit und politische Reformbereitschaft verhalfen ihm zu einem außergewöhnlichen publizistischen Erfolg: Bis zum Jahresende waren bereits 81 Einzelschriften und Schriftsammlungen von ihm erschienen, vielfach in andere Sprachen übersetzt, in insgesamt 653 Auflagen.[28] In vielen Ländern regten sich ähnliche Reformbestrebungen, die sehr stark von den politischen Spannungen zwischen Fürstentümern und Zentralmächten bestimmt wurden.

Kurfürst Friedrich der Weise erreichte durch zähes Verhandeln, dass Luther seine Position vor dem nächsten Reichstag nochmals erläutern und verteidigen durfte.[29] Das zeigt den Niedergang der mittelalterlichen Macht von Papst und Kaiser: Karl V. war der letzte Kaiser, den ein Papst krönte. Am 17. April 1521 stand Luther vor dem Reichstag zu Worms, wurde vor den versammelten Fürsten und Reichsständen verhört und letztmals zum Widerruf aufgefordert. Nach einem Tag Bedenkzeit und im Wissen, dass dies seinen Tod bedeuten könne, lehnte er mit folgender Begründung ab:

„[Da] mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, ich kann und will nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.“[30]

Die oft zitierte Version „Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen“, ist nicht belegt. Sie findet sich auf einem Holzschnitt aus dem Jahr 1557.

Darauf verhängte der Reichstag am 26. Mai 1521 das auf den 8. Mai rückdatierte, vom Kaiser gezeichnete Wormser Edikt über ihn:[31] Es verbot unter Berufung auf die Bannbulle des Papstes im gesamten Reich, Luther zu unterstützen oder zu beherbergen, seine Schriften zu lesen oder zu drucken, und gebot, ihn festzusetzen und dem Kaiser zu überstellen. Die Reichsacht wurde den Ständen jedoch erst nach dem offiziellen Reichstag mitgeteilt, so dass ihre Rechtsgültigkeit vielfach bestritten wurde. Auch so hätte jeder Luther töten können, ohne dafür belangt zu werden: Er war nunmehr „vogelfrei“. Gemäß der Zusage an seinen Kurfürsten erhielt er freies Geleit. Später bereute Karl V. diese Zusage, weil die folgende Reformation die Einheit seines Reiches zerstörte.

Der Geächtete wurde am Abend des 4. Mai 1521 auf dem Heimweg nahe Schloss Altenstein in Bad Liebenstein von Friedrichs Soldaten heimlich entführt und auf der Eisenacher Wartburg festgesetzt, um ihn der Gefahr zu entziehen.

Bibelübersetzung und sprachprägende Wirkung

Auf der Wartburg blieb Luther bis zum 1. März 1522 inkognito als „Junker Jörg“. Auf Anraten Melanchthons übersetzte er im Herbst 1521 das Neue Testament in nur elf Wochen ins Deutsche. Als Vorlage diente ihm ein Exemplar der griechischen Bibel des Erasmus von Rotterdam,[32] zusammen mit dessen eigener lateinischen Übersetzung sowie der Vulgata. Eine erste Auflage des Neuen Testamentes erschien im September 1522 („Septembertestament“). 1523 erschien die erste Teilübersetzung des Alten Testaments; beide zusammen erlebten bis 1525 bereits 22 autorisierte Auflagen und 110 Nachdrucke, so dass rund ein Drittel aller lesekundigen Deutschen dieses Buch besaß.[33] Bis 1534 übersetzte Luther zusammen mit einem Kreis aus Reformatoren und Professoren-Kollegen[34] das übrige Alte Testament aus damals wiederentdeckten Handschriften der Masoreten; beide Testamente zusammen – einschließlich der Apokryphen – bilden die berühmte Lutherbibel.

Damit machte Luther biblische Inhalte dem einfachen Volk zugänglich. Zwar gab es vorher schon 14 hochdeutsche und vier niederdeutsche gedruckte Bibelausgaben, jedoch waren diese Übersetzungen durch ihre oft am lateinischen Urtext orientierte Wort für Wort-Übersetzung und die meist oberdeutsche Sprachfärbung schwer verständlich. Vor allem aber fußten sie auf der Vulgata, der die griechische Septuaginta zugrunde lag: Sie hatten also zuvor mindestens zwei Übersetzungsschritte hinter sich. Luther dagegen bemühte sich wie die Humanisten um eine möglichst direkte Übersetzung der hebräischen und griechischen Urtexte. Dabei benutzte er auch frühere Übersetzungen wie die Zainerbibel.[35]

Er übersetzte weniger wörtlich, sondern versuchte, biblische Aussagen nach ihrem Wortsinn (sensus literalis) ins Deutsche zu übertragen. Dabei legte er die Bibel gemäß seiner Auffassung von dem, „was Christum treibet“ – Gottes Gnade in Christus als Ziel und Mitte der ganzen Schrift – aus. Er wollte „dem Volk aufs Maul schauen“ und verwendete daher eine kräftige, bilderreiche, volkstümliche und allgemein verständliche Ausdrucksweise. Sie wirkte bis zur Gegenwart stil- und sprachbildend. So ersann er Ausdrücke wie Feuertaufe, Bluthund, Selbstverleugnung, Machtwort, Schandfleck, Lückenbüßer, Gewissensbisse, Lästermaul und Lockvogel.[36] Metaphorische Redewendungen wie „Perlen vor die Säue werfen“, „ein Buch mit sieben Siegeln“, „die Zähne zusammenbeißen“, „etwas ausposaunen“, „im Dunkeln tappen“, „ein Herz und eine Seele“, „auf Sand bauen“, „Wolf im Schafpelz“ und „der große Unbekannte“ gehen auf ihn zurück.[37] Neben diesen Neuerungen bewahrte er aber auch historische Formen der Morphologie, die schon weitgehend durch Apokope verschwunden waren, wie das „lutherische e“ in Plural, Präteritum und anderen Wortformen.[38]

Die Prinzipien seiner Übersetzungsarbeit hat Luther selbst in seinem Sendbrief vom Dolmetschen von 1530 ausführlich dargestellt und gegen den katholischen Vorwurf der Textverfälschung gerechtfertigt. Man hatte ihm zum Beispiel vorgeworfen, bei dem Ausdruck „allein durch den Glauben“, das „allein“ ohne Textgrundlage (lat. „sola) eingefügt zu haben, was Luther aus dem Sinn des Textes begründete.

„Wahr ist’s. Diese vier Buchstaben stehen nicht drinnen. Aber wo man’s will klar und gewaltiglich verdeutschen, so gehöret es hinein.“

„...man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll Deutsch reden, wie diese Esel tun, sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetschen; da verstehen sie es denn und merken, daß man deutsch mit ihnen redet.“[39]

Luthers Sprachform war das Ostmitteldeutsche seiner Heimat, in dem nord- und süddeutsche Dialekte schon teilweise verschmolzen waren, was eine große Verbreitung seiner Schriften ermöglichte. Luthers Sprache ist nach Werner Besch außerdem eingebunden in die maßgebliche kursächsische Schreibtradition Wittenbergs.[40] Erst durch Luthers theologische Autorität gibt seine Bibelübersetzung dem obersächsisch meißnischen Dialekt den Impuls zum allgemensprachlichen Frühneuhochdeutsch in ganz Deutschland, vor allem im niederdeutschen Raum, später auch im Oberdeutschen. „Das Deutsch seiner Bibel ist wohl der wichtigste Steuerungsfaktor in der jüngeren Sprachgeschichte“ (Werner Besch).[40]

Seine Bibel gilt daneben auch dichterisch als große Leistung, da sie bis in den Silbenrhythmus hinein durchdacht ist.[41]

Protestanten verwenden die Lutherbibel nach mehreren revidierten Neuauflagen bis heute. Sie ist eine wichtige Basis der Kirchenmusik: viele Kompositionen verwenden Luthers Textfassung für Choräle, Kantaten, Motetten und so weiter.

Reformation in Wittenberg

In Wittenberg predigte Karlstadt inzwischen für weitreichende Gottesdienstreformen: gegen die Klöster, Opfergebete, Bilder in Kirchen und für das Abendmahl mit dem Laienkelch. Ab 1522 setzte der Stadtrat die Neuerungen um und beschloss Maßnahmen gegen Armut und Unzucht, wie sie Luther in seinen Schriften von 1520 vorgeschlagen hatte. Viele Nonnen und Mönche in Sachsen verließen die Klöster. Es kam zu Ausschreitungen gegen Geistliche, die dem alten Glauben anhingen, und die Tumulte ebbten nicht ab: Die Zwickauer Propheten, die unter dem Visionär Nikolaus Storch und dem Lutherschüler Thomas Müntzer gegen die Kindertaufe vorgingen und deshalb aus Zwickau ausgewiesen worden waren, verschärften die Unruhen.

Daraufhin folgte Luther dem Hilferuf der Stadtväter und kehrte im März nach Wittenberg zurück. Mit den acht Invokavitpredigten überzeugte er die Bürger binnen einer Woche von maßvolleren Reformen. Die Liebe, nicht äußere Dinge seien entscheidend; Bilderbeseitigung sei unnötig, da Bilder nicht schadeten. Bis auf die Opfergebete ließ er die römische Messordnung unverändert, führte daneben jedoch das evangelische Abendmahl ein. Sogar die im Vorjahr vom Rat verbotene Fronleichnamsprozession ließ er 1522 zunächst wieder wie früher stattfinden. Nachdem der alte Stadtpfarrer Simon Heins Anfang September 1523 gestorben war, wurde Johannes Bugenhagen auf Luthers Empfehlung um den 25. Oktober 1523 vom Rat der Stadt und den Vertretern der Gemeinde Wittenberg als Stadtpfarrer an der Stadtkirche gewählt. Damit kehrte Ruhe ein, und Karlstadt verließ die Stadt. Am 9. Oktober 1524 gab Luther seine Lebensform als Mönch auf.[42]

Mit Luthers Abgrenzung von den „Schwärmern“ fiel eine Vorentscheidung für den Verlauf der Reformation: Der radikale Bruch mit katholischen Gottesdienstformen blieb ebenso aus wie gleichzeitige tiefgreifende Sozialreformen. Dafür erfuhr Luther nun Unterstützung der Böhmischen Brüder und der Utraquisten (gemäßigten Hussiten). Diese bewahrten unter seinem Einfluss ihre hussitische Tradition.[43] Am 29. Oktober 1525 hielt er die erste deutsche Messe ab. Ab Weihnachten wurde sie in Wittenberg üblich. Im folgenden Jahr veröffentlichte Luther eine Gottesdienstordnung.

Heirat und Familie, Krankheiten

Katharina von Bora war gemeinsam mit weiteren acht Nonnen zu Ostern im April 1523 aus dem Kloster Nimbschen (Zisterzienserinnen) geflohen und lebte seitdem in Wittenberg.[44] Luther verlobte sich mit ihr am 13. Juni und heiratete sie am 27. Juni 1525. Die Heirat entsprach seiner Lehre, dass die Ehe kein Sakrament sei. Zudem hatte er den Zölibat abgelehnt und die Auflösung der Klöster verlangt.

Katharina unterstützte ihn privat und sorgte durch Unterbringen von Studenten, die zahlreiche Aussprüche Luthers aufschrieben, für Einkommen. Luther hatte mit ihr drei Töchter und drei Söhne, die alle in Wittenberg geboren wurden:

- Johannes (1526–1575),

- Elisabeth (1527–1528),

- Magdalena (1529–1542),

- Martin (1531–1565),

- Paul (1533–1593),

- Margarete (1534–1570).

Derzeit leben rund 2.800 Nachkommen von ihnen und Luthers Geschwistern, die als „Lutheriden“ organisiert sind.[45]

Luthers Wappen war die „Lutherrose“, deren Symbolik er in einem Brief vom 8. Juli 1530 beschrieb.[46]

Luther litt fast sein ganzes Leben lang an zahlreichen Krankheiten, vor allem an Angina pectoris, Magenschmerzen, Verstopfungen, Schwindelanfällen, Nierensteinleiden und Tinnitus. Sie gelten großenteils als Folge seiner enormen physischen und psychischen Belastungen und seines Lebenswandels.[47]

Konsolidierung der Reformation

Nach dem Massaker an etwa 5000 aufständischen Bauern bei Frankenhausen (1525) verlor die Reformation ihren Charakter als Volksbewegung und wurde zur Angelegenheit der Landesfürsten, die aus der Niederlage der Bauern gestärkt hervorgingen. Konsequenz der Zwei-Reiche-Lehre wäre ein völliger Neuaufbau der Kirche auf alleiniger Basis der reformatorischen Theologie gewesen. Luther hielt jedoch wie die meisten Zeitgenossen eine konfessionelle Vielfalt innerhalb eines Territoriums für undurchführbar und empfahl Andersgläubigen auszuwandern. Da sich in deutschsprachigen Gebieten zunächst kein katholischer Bischof der Reformation anschloss und eine willkürliche Ausgrenzung Andersgläubiger für Luther von Gott verbotene Amtsanmaßung war, bat er 1525 den sächsischen Kurfürsten darum, als herausragendes Mitglied der Kirche deren Visitation, also die Überprüfung des Klerus auf Glaubenstreue und Amtsführung im Sinne des Evangeliums, anzuordnen. Dieses pragmatische und situationsbedingte Notkonzept wurde in evangelischen Gebieten bald zur Regel und begünstigte dort die Entwicklung zu konfessionellen Landeskirchen, die von den Landesfürsten geschützt, aber auch gelenkt und abhängig waren.[48]

Als die katholischen Reichsstände 1529 auf dem zweiten Reichstag zu Speyer die Aufhebung der bisherigen partiellen Duldung der Evangelischen durchsetzten, legten die evangelischen Stände (fünf Fürstentümer und 14 Städte aus Oberdeutschland) die Protestation zu Speyer ein. Seitdem nennt man die evangelischen Christen auch Protestanten. Beim folgenden Reichstag zu Augsburg 1530 wollten Luthers Anhänger den protestantischen Glauben reichsrechtlich anerkennen lassen. Dazu verfasste Melanchthon das protestantische Glaubensbekenntnis, die „Confessio Augustana“, die Kaiser Karl auf dem Augsburger Reichstag überreicht und schließlich von ihm geduldet wurde. Luther konnte als Geächteter nicht daran teilnehmen und unterstützte seine Anhänger von der Veste Coburg aus, kritisierte aber auch einige der Kompromissformeln Melanchthons als zu entgegenkommend.

Spätzeit und Tod

Nach dem Augsburger Reichstag trat Luther nur noch als Seelsorger und Publizist hervor. Er hielt bis 1545 Vorlesungen in Wittenberg, ab 1535 fast ausschließlich über die Schöpfungsgeschichte. Mit verschiedenen Stellungnahmen zu theologischen und politischen Einzelfragen versuchte er zudem weiterhin, den Fortgang der Reformation zu beeinflussen, jedoch mit weit weniger direkter Wirkung.

In den Türkenkriegen (1521–1543) benutzte Luther die Gefahr der osmanischen Expansion zunächst für seine kirchenpolitischen Zwecke.[50] Er erklärte, dass es zunächst gelte, den „inneren Türken“, also den Papst zu besiegen, bevor man sich daran machen könne, gegen den Großtürken von Istanbul loszuschlagen, die er beide für Inkarnationen des Antichristen hielt. Als die Gefahr mit der Belagerung Wiens durch die Truppen Sultan Süleymans 1529 auch Mitteleuropa betraf, differenzierte er seine Haltung.[51] In seiner Schrift Vom Kriege wider die Türken erläuterte er, dass der Papst den Türkenkrieg bisher nur als Vorwand zum Kassieren von Ablassgeldern benutzt habe. Die Misserfolge in der Abwehr der osmanischen Expansion erklärte er mit seiner Zwei-Reiche-Lehre: Es sei nun einmal nicht Aufgabe der Kirche, zu Kriegen aufzurufen oder sie selbst zu leiten – dies eine deutliche Anspielung auf den ungarischen Bischof Pál Tomori, der als einer der Kommandanten für die verheerende Niederlage von Mohács verantwortlich war. Für die Verteidigung gegen die Türken sei allein die weltliche Obrigkeit zuständig, der jeder Mensch Gehorsam schulde, die mit dem Glauben jedoch nichts zu tun habe. Mit dieser Argumentation war jede Vorstellung von einem Kreuzzug gegen die Osmanen unvereinbar. Den Krieg gegen die Türken selbst rechtfertigte Luther als Verteidigungskrieg und mahnte zu gemeinsamem Handeln.

Diese rigide Trennung von geistlichen und weltlichen Zuständigkeiten hob Luther wenige Monate später wieder auf, als er im Herbst 1529 in seiner Heerpredigt wider die Türken diese als Feinde Christi und eschatologische Vorzeichen des bevorstehenden Jüngsten Gerichts hinstellt und es zur Aufgabe gerade der Christen erklärt, „getrost dreinzuschlagen“. Mit diesen entschiedenen Tönen wollte er Vorwürfen den Boden entziehen, er habe sich durch Untergraben der Einheit des Christentums zum Handlanger der Türken gemacht.[52]

So befürwortete er gegen seinen Grundsatz „Ketzer verbrennen ist wider den Willen des Heiligen Geistes“ (1519) die Verfolgung der Täuferbewegung. 1535 beendeten katholische und evangelische Fürsten gemeinsam das Täuferreich von Münster. 1543 erschien Von den Jüden und jren Lügen, 1545 Wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet.

Trotz eines schon länger währenden Herzleidens reiste Luther im Januar 1546 über Halle nach Eisleben, um einen Streit der Grafen von Mansfeld zu schlichten. Er starb am Zielort am 18. Februar 1546. Das heutige Haus Andreaskirchplatz 7 wird als sein Sterbehaus bezeichnet, gilt aber nach letzten Forschungen nicht mehr als der historische Ort, an dem Luther verstarb – das wirkliche Sterbehaus war vermutlich das Stadtschloss (Markt 56), in dem sich heute das Hotel „Graf von Mansfeld“ befindet. Sein Leichnam wurde nach Wittenberg überführt und am 22. Februar in der Schlosskirche beigesetzt. Vormund seiner Kinder wurde sein treuer Anhänger und Freund, der Arzt Matthäus Ratzenberger.

Als seine letzten schriftlichen Worte wird der lateinische Aufschrieb auf einem Zettel vom 16. Februar betrachtet, der nach seinem Tode gefunden wurde:

"Die Hirtengedichte Vergils kann niemand verstehen, er sei denn fünf Jahre Hirte gewesen. Die Vergilschen Dichtungen über die Landwirtschaft kann niemand verstehen, er sei denn fünf Jahre Ackermann gewesen. Die Briefe Ciceros kann niemand verstehen, er habe denn 25 Jahre in einem großen Gemeinwesen sich bewegt. Die Heilige Schrift meine niemand genügsam geschmeckt zu haben, er habe denn hundert Jahre lang mit Propheten wie Elias und Elisa, Johannes dem Täufer, Christus und den Aposteln die Gemeinden regiert. Versuche nicht diese göttliche Aeneis, sondern neige dich tief anbetend vor ihren Spuren! Wir sind Bettler, das ist wahr." [53]

Theologie

Grundlinien und Phasen

Luthers komplexe Theologie wird systematisch oft mit dem vierfachen Sola/Solus zusammengefasst:

- solus Christus: „Allein Jesus Christus“, der wahre Mensch und wahre Gott, schaffe durch seine stellvertretende Hingabe am Kreuz ein für alle Mal des Glaubenden Rechtfertigung und Heiligung, die ihm im mündlichen Evangelium und im Sakrament des Abendmahls zugeeignet werde. Dies ist der tragende Grund der übrigen drei Prinzipien:

- sola gratia: „Allein durch Gnade“ ohne jedes eigene Zutun werde der Mensch von Gott gerechtfertigt.

- sola fide: „Allein durch den Glauben“, die geschenkte (nicht geleistete) Annahme Jesu Christi, komme unser Heil zustande.

- sola scriptura: „Allein die Heilige Schrift“ sei die Quelle diesen Glaubens an und Wissens von Gott und daher der kritische Maßstab allen christlichen Redens und Handelns. Sie sei aber von ihrer „Mitte“ Jesus Christus her kritisch zu beurteilen.

Luthers Schriften werden vier nicht genau abgrenzbaren Phasen zugeordnet:

- Reformatorische Wende (~1509–1518)

- Hervortreten gegen römisch-katholische Lehren (~1517–1520)

- Innerevangelische Abgrenzungen (~1521–1530)

- Spätschriften (~1530–1546).

Wichtige Frühschriften

Schon in seinen Randbemerkungen zu Augustin und Petrus Lombardus (1509/10) betont Luther gegen die Scholastik, aber noch mit dem Ockhamismus den Gegensatz zwischen Glauben und Wissen und die Autorität der Bibel gegenüber der kirchlichen Tradition. Er grenzt Glauben von einem menschlichen habitus ab und betont seine Identität mit Hoffnung und Liebe, so dass er nicht neben unrechtem Handeln (Sünde) bestehen könne.[54]

Indem Luther die menschliche Antwort auf Gottes Wort radikalisiert, wird ihm Gottes Gerechtigkeit selbst zum Problem. Obwohl er alle damaligen theologischen Denkschulen genau kennt, legt er die Bibel in seiner ersten Psalmenvorlesung (1512/13) fast ohne scholastische Begriffe aus und grenzt ihren Wortlaut gegen die überkommenen, besonders die aristotelischen Deutungsmuster ab. Dabei fasst er den Literalsinn des Bibeltextes unmittelbar als Hinweis auf Christus auf: Dieser selbst ist für ihn der Ausleger der Psalmen, der Geist in allen Buchstaben, der Grundtext, der sich selbst mitteilt und Glauben an ihn schafft. Der Mensch könne sein Dasein nur entweder aus dem Gesetz oder dem Glauben, dem Sichtbaren oder dem Unsichtbaren, der sinnlichen Wahrnehmung oder dem Von-Gott-erkannt-Sein heraus verstehen. Das, was Menschen aus dieser wahrnehmbaren Welt heraus für das höchste, göttliche Wesen halten, könne im Angesicht Jesu Christi nur der Gipfel ihrer Selbstgerechtigkeit und Heuchelei sein. Eine Vermittlung ist undenkbar.[55] Die theologia crucis (Gottes aktuelles Urteil im Gekreuzigten) und die theologia gloriae (der zum Eigenruhm menschlichen Erkenntnisvermögens geschaffenen Gottesbegriff der aristotelischen Metaphysik) schließen einander unbedingt aus (Römerbriefvorlesung 1515; Heidelberger Disputation 1518).

Reformatorische Hauptschriften

Mit der Schrift An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung (deutsch) rief Luther die Fürsten auf, die Reformation praktisch durchzuführen, weil die Bischöfe darin versagt hätten. Denn die „Romanisten“ stellten die kirchliche Obrigkeit über die weltliche und behaupteten, nur der Papst dürfe die Bibel auslegen und ein Konzil einberufen.[56] Bildung solle allen zugänglich sein, nicht nur dem Klerus. Zölibat und Kirchenstaat sollten abgeschafft, das Zinsnehmen eingeschränkt und das Betteln zugunsten einer geregelten Armenfürsorge verboten werden.

Er verwarf das Papsttum, das katholische Bischofsamt und das Sakrament der Priesterweihe, weil das NT das „allgemeine Priestertum“ der Gläubigen lehre. Die Geistlichen sollen nur die Gemeinde leiten, besonders im Gottesdienst, mit Unterricht und Seelsorge. Jede Kirchengemeinde dürfe ihre Lehrer (Pfarrer) wählen und gegebenenfalls abwählen (Daß eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht und Macht habe, alle Lehre zu beurteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen, 1523). Dieser Grundsatz wurde nach dem Klevischen Krieg 1543 und dem Schmalkaldischen Krieg 1546/47, den Luther nicht mehr erlebte, nicht weiterverfolgt. Das als Provisorium gedachte „landesherrliche Kirchenregiment“, das auch das Ein- und Absetzen von „Notbischöfen“ (Luther) umfasste, blieb bis 1918 bestehen.

Die Schrift Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche (lateinisch) reduziert die sieben katholischen Sakramente auf jene drei, die Jesus im NT selbst eingesetzt habe: Taufe, Abendmahl und Buße (Beichte). Er betont in der Schrift die fundamentalen Bestandteile des Sakraments: a) Das Zeichen, b) die Bedeutung und c) den Glauben. Gerade dem Glauben misst Luther die größte Bedeutung zu, womit er dem katholischen Konzept des „ex opere operato“ die Signifikanz abspricht. Er hingegen betont die Wichtigkeit des Glaubenden, d. h. des Subjekts und somit das Konzept des „opus operantis“. Bahnbrechend war vor allem die theologische Begründung: Jesu eigenes, gepredigtes Wort vermittelt das Heil. Die Sakramente veranschaulichen seine Zusage und dienen ihrer Vergewisserung, fügen ihr aber nichts hinzu.

Luthers Schrift Von der Freiheit eines Christenmenschen (1520) fasst die „evangelische Freiheit“ eines Christen in Anlehnung an Paulus von Tarsus in zwei Sätzen dialektisch zusammen: „Ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan – durch den Glauben. – Ein Christ ist ein dienstbarer Knecht aller und jedermann untertan – durch die Liebe.“

In der Schrift De servo arbitrio (1525) wandte er sich gegen die in Erasmus von Rotterdams Schrift De libero arbitrio entfaltete Lehre von der Vorherbestimmung zum Heil und vom Willen zum Guten. Luther selbst maß seiner Schrift höchste Bedeutung zu. Mit dem Thema habe Erasmus von Rotterdam den „cardo rerum“, den Dreh- und Angelpunkt der Theologie getroffen.[57] Wie Klaus Schwarzwäller hervorhebt, können die Rechtfertigung allein durch Christus und allein durch Gnade nicht gedacht werden ohne den unfreien Willen des Menschen zur Seligkeit.[58]

Abendmahl

Die katholische Kirche versteht die Eucharistie als Opfer, in dem das Opfer Christi vergegenwärtigt und Gnade für die Sünden der Menschen erwirkt wird. Luther sah im Messopfer jedoch ein erneutes Opfer, welches neben den einmaligen Kreuzestod Christi träte. Seit dem Hochmittelalter war es üblich geworden, den Gläubigen nur die Hostie, nicht aber den Kelch zu reichen. Weil schon das Sehen der Konsekration als segensvoll galt, nahmen die mittelalterlichen Messbesucher teilweise nicht an der Eucharistie teil.

Luther galt die römische Messe als „das größte und schrecklichste Greuel“ von allen „päpstlichen Abgöttereien“. Für ihn war Christi Opfer am Kreuz ein für alle Mal gültig, so dass der Pfarrer den Gläubigen im Abendmahl die durch Christus erwirkte Gnade nur austeilt. Luther führte den „Laienkelch“ ein. Er wies in seinen Katechismen die Auffassung zurück, dass das Sakrament auch ohne den Glauben der Empfänger Heil bewirke (ex opere operato). Entscheidend war für ihn der Glaube an die Realpräsenz (wirkliche Gegenwart) von Christi Leib und Blut in den Elementen von Brot und Wein aufgrund der Zusage Christi („Das ist mein Leib; das ist mein Blut“). Wer als Teilnehmer am Abendmahl daran nicht glaube, empfange mit Brot und Wein nicht die Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit, sondern das ewige Gericht. So setze das Abendmahl den Glauben voraus, wecke ihn aber auch.

Weil es Luther auf den individuellen Empfang des Heils ankam, machte er das Abendmahl neben Predigt und Lesung des Evangeliums in deutscher Sprache zum festen Bestandteil jedes Gottesdienstes (Deutsche Messe). Er verwarf die römische Transsubstantiationslehre nicht, betrachtete sie aber nicht als verbindliches Dogma, sondern kritisierte ihre Dogmatisierung beim IV. Laterankonzil (1215) als unbiblische und für den Glauben unnötige „Sophisterei“. Für ihn war das Sakrament eine besondere, sichtbare Gestalt des Wortes Gottes (verbum visibile).

Luther führte sein Verständnis der Realpräsenz Christi in Brot und Wein seit 1523 auch gegenüber anderen evangelischen Christen aus: Wer das IST in Jesu Zusage „Das ist mein Leib/mein Blut“ nicht wörtlich verstehe, der entferne sich vom rechtfertigenden Glauben selbst. Dagegen vertraten Andreas Karlstadt und Ulrich Zwingli ab 1523 eine signitative Auffassung: Brot und Wein seien nur Zeichen der leibhaften Anwesenheit Christi im Abendmahl. Dieses sei ein reines Erinnerungsmahl an den einmaligen Opfertod Christi am Kreuz und nur deshalb geistlich wirksam. Von da an entfaltete sich der innerevangelische Abendmahlsstreit bis zur direkten Begegnung Luthers und Zwinglis im Marburger Religionsgespräch (1. bis 4. Oktober 1529). Dabei konnten sich beide über 14 von 15 Punkten einigen. Zentrale Differenz blieb die Auslegung von Joh 6,53-63 und damit die Ubiquitätslehre.

Gottesdienstordnungen

Luther verfasste 1523 eine erste lateinische Messordnung, die Formula Missae et Communionis pro ecclesia Wittenbergensi, eine gereinigte Form der Messe. Erst 1526 erschien auf Drängen von Nikolaus Hausmann die Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts. Das in dieser Schrift enthaltene Gottesdienstformular war vor allem als Sonntagsgottesdienst für die Laien gedacht, die kein Latein verstanden. Am 29. Oktober 1525 hielt Luther in Wittenberg die erste Messe in deutscher Sprache. Daneben war aber auch die lateinische Messe, vor allem an Festtagen, weiterhin vorgesehen, damit die Jugend auch diese erlerne.

Daneben nennt Luther eine dritte Form für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, „die ienigen, so mit ernst Christen wollen seyn und das Euangelion mit hand und munde bekennen“.[59] Dabei hat Luther wohl eine Art „Kerngemeinde“ vor Augen, die sich in privaten Häusern trifft und Gottesdienst hält und wo die Mitglieder sich gegenseitig ermahnen, wenn sie untereinander Sünden begehen, ganz nach dem Befehl Christi. Luthers Vorhaben mit dieser dritten Weise des Gottesdienstes ging in die Richtung einer Integration derjenigen, die ernsthaft nach neutestamentlichen Vorgaben leben mochten. Auch sie sollten neben den anderen einen Platz in der Gemeinde haben, indem ihre Bedürfnisse befriedigt wurden.

Luther war wichtig, dass seine Messordnungen nicht als allgemein verbindlich angesehen werden sollten. Vielmehr sah er sie als Beispiele eines evangeliumsgemäßen Gottesdienstes.

Musik

Luther maß der Musik wie der Theologie höchste Bedeutung für das Seelenheil des Menschen zu, weil sie „den Teufeln zuwider und unerträglich sei“ und „solches vermag, was nur die Theologie sonst verschafft, nämlich die Ruhe und ein fröhliches Gemüte.“[60] Er war selbst ein geübter Sänger, Lautenspieler und Liedkomponist und kannte Werke von Komponisten wie Ludwig Senfl, Pierre de la Rue, Heinrich Finck und Josquin Desprez.[61]

Dabei wies Luther im Unterschied zum mittelalterlichen Verständnis der Musikausübung (musica practica) eine stärkere Bedeutung bei als der Musiktheorie und Musikphilosophie (musica speculativa).[62] So reimte er in seiner Vorrede auf alle guten Gesangbücher von 1583 als Lob der „Frau Musica“: „Hier kann nicht sein ein böser Mut, / wo da singen Gesellen gut. / Hie bleibt kein Zorn, Zank, Haß noch Neid / weichen muß alles Herzeleid. / Geiz, Sorg und was sonst hart anleiht / fährt hin mit aller Traurigkeit. […] Dem Teufel sie sein Werk zerstört / und verhindert viel böser Mörd.“ Laut Friedrich Schorlemmer fasste er damit therapeutische, kathartische, sublimierende und friedensstiftende Funktionen der Musik zusammen.[63]

Luther sah Musik als notwendigen Teil der schulischen und universitären Ausbildung. Jeder Schulmeister müsse singen können und auch der angehende Pfarrer solle theoretische und praktische Fertigkeiten in der Musik mitbringen.[64] Er sagte etwa in einer Tischrede: „Könige, Fürsten und Herren müssen die Musica erhalten. Denn grossen Potentaten und Regenten gebühret, über guten freyen Künsten und Gesetzen zu halten. […] Man muß Musicam von Noth wegen in Schulen behalten. […] Die Jugend soll man stets zu dieser Kunst gewöhnen, denn sie machet fein geschickte Leute.“[65]

Luther wandte sich gegen Tendenzen in der Reformationsbewegung, für ein rein innerlich-geistiges Glaubensverständnis auf Kunst und Musik zu verzichten:[66] „Auch daß ich nicht der Meinung bin, daß durchs Evangelion sollten alle Künste zu Boden geschlagen werden und vergehen, wie etliche Abergeistliche fürgeben, sondern ich wollt alle Künste, sonderlich die Musica, gerne sehen im Dienst des, der sie geben und geschaffen hat.“[67]

Um die Gemeinde stärker aktiv zu beteiligen, plädierte Luther für deutsche Lieder an bestimmten Stellen des Gottesdienstes. Nach seiner Schrift Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts von 1526 sollten deutschsprachige Gemeindelieder, sogenannte Ordinariumslieder, lateinische Teile der Messe ersetzen oder ergänzen.[68] Dabei wollte er nicht nur den lateinischen Text übersetzen, sondern auch die Melodik den Erfordernissen der deutschen Sprache anpassen:[69] „Es muß beide, Text und Noten, Accent, Weise und Geberbe aus rechter Muttersprache und Stimme kommen; sonst ist Alles ein Nachahmen wie die Affen thun.“[70]

Von Luther sind 36 Lieder überliefert. Wahrscheinlich verfasste er insgesamt 45 Lieder und Gesänge und komponierte bei mindestens 20 davon auch die Melodien selbst. Bei einigen unterstützten ihn der kurfürstliche Sangmeister Konrad Rupff und der Kantor Johann Walter.[71] Dabei verwendete Luther viele Formen der Übersetzung, Erweiterung und Kontrafaktur und schuf auch freie neue Lieder und Texte.[72] Er übersetzte traditionelle lateinische gregorianische Hymnen und veränderte bei Bedarf die Melodie, um sie dem Duktus der deutschen Sprache anzupassen. Seine eigenen dichterischen Fähigkeiten sah er dabei mit Äußerungen wie „garstige und schnöde Poeterey“ durchaus kritisch.[73] Daneben verwandte er Melodien von Volks- oder Weihnachtsliedern sowie Studenten- oder Kirchenliedern und wandelte sie teilweise geringfügig ab.[74] Durch neue Texte wollte er damals populäre weltliche Lieder allmählich dem geistlichen Gebrauch widmen:[75] „Gassenhauer, Reiter- und Bergliedlein christlich, moraliter und sittlich verändert, damit die bösen ärgerlichen Weisen, unnützen und schandbaren Liedlein auf der Gassen, Feldern, Häusern und anderswo zu singen, mit der Zeit abgehen möchten, wenn man christliche, gute, nützliche Texte und Worte darunter haben könnte.“

Luthers Lieder werden in Gattungen gegliedert:[76]

- Hymnenbearbeitungen und -übertragungen wie Nun komm, der Heiden Heiland (EG 4), Christum wir sollen loben schon, Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (EG 126)[77]

- Katechismuslieder wie Dies sind die heilgen Zehn Gebot (EG 231), Mensch, willst du leben seliglich, Wir glauben all an einen Gott (EG 183), Vater unser im Himmelreich (EG 344).

- Leisen wie Gelobet seist du, Jesu Christ (EG 23), Nun bitten wir den Heiligen Geist (EG 124), Christ ist erstanden (EG 99).

- Liturgische Gesänge: ein deutsches Sanctus, ein Kyrie (EG 192), ein Agnus Dei (EG 190.2), das Te Deum Herr Gott, dich loben wir (EG 191), Mit Fried und Freud ich fahr dahin (EG 519).

- Psalmlieder wie Aus tiefer Not schrei ich zu dir (EG 299), Wär Gott nicht mit uns diese Zeit, Ach Gott, vom Himmel sieh darein (EG 273), Es woll uns Gott genädig sein (EG 280), Lieder zu den Psalmen 14, 128. Diese Gattung gilt als „ureigenste Erfindung Luthers“, die alte Gesänge und Gebete Israels für die Christen seiner Zeit zugänglich machen und ihre Formen im reformatorischen Gottesdienst erhalten sollte.[78]

- Eigene Schöpfungen wie Ein neues Lied wir heben an (über die ersten Märtyrer der Reformation Hendrik Vos und Johannes van Esschen) und Ein feste Burg ist unser Gott (EG 362, angelehnt an Ps 46). Bei anderen Lutherliedern sind textliche und musikalische Vorbilder nicht auszuschließen.

Die Lutherchoräle erschienen erstmals 1523/24 im Achtliederbuch und 1524 in Wittenberg in einem evangelischen Gesangbuch. Sie wurden zu einer Säule des reformatorischen Gottesdienstes und prägten die Geschichte des geistlichen Liedes auf dem europäischen Kontinent nachhaltig.

Verhältnis zu verschiedenen Gruppen

Bauern

In deutschen Gebieten kam es 1524 bis 1526 zum Großen Bauernkrieg. Ausgehend von schweizerischen, schwäbischen und badischen Bauern breiteten sich die Aufstände rasch aus. Auch einige Städte schlossen sich an, da die Unzufriedenheit mit Fürsten und Bischöfen allgemein sehr groß geworden war. Mit den 12 Artikeln gaben sich die Aufständischen einheitliche Ziele, die von der bloßen Wiederherstellung ihrer Gewohnheitsrechte bis zur Aufhebung der Leibeigenschaft und zu demokratischen Grundrechten reichten. Sie beriefen sich dabei auf das „göttliche Recht“ und Luthers Schriftprinzip sola scriptura. Wie er erklärten sie sich bereit, ihre Forderungen fallenzulassen, sobald man ihnen aus der Bibel ihr Unrecht beweise. Dies gab ihren schon früher religiös begründeten Hoffnungen auf soziale Befreiung erstmals Durchschlagskraft.[79]

Luther distanzierte sich von den 12 Artikeln wegen ihrer aus seiner Sicht falschen Berufung auf die Bibel. Im April 1525 bemühte er sich in einer Flugschrift jedoch um eine gütliche Einigung und ein abgewogenes Urteil, griff einige berechtigte Forderungen der Bauern auf und wies sowohl sie als auch die Fürsten zurecht. Doch nachdem einige Bauern einen Grafen und seine Begleiter ermordet hatten (Weinsberger Bluttat), verfasste Luther seine Schrift Wider die mörderischen Rotten der Bauern. In ihr verdammte er die Aufstände nunmehr als Werk des Teufels und forderte alle Fürsten – unabhängig von ihrer Konfession – dazu auf, die Bauern mit aller notwendigen Gewalt niederzuschlagen. Daraufhin verstärkten die Fürsten, bei denen Luthers Wort Gewicht hatte, ihr Gegenheer.

1525 erreichten die Aufstände Thüringen und Sachsen. Hier war Thomas Müntzer zum Wortführer der Bauern geworden. Anfangs hatte er wie Luther versucht, die Landesfürsten für Reformen zu gewinnen. Nachdem Luther den Kurfürsten ermutigt hatte, Müntzers Forderungen abzulehnen, wurden dessen eigenständige Reformversuche in Allstedt verboten. Nun übernahm Müntzer die Führung des Bauernheeres und wollte es nach Mansfeld führen, um den dort ansässigen Grafen zu entmachten. Bei Bad Frankenhausen wurde sein Heer vom Fürstenheer gestellt und umzingelt. Die Bauern waren nur mit Schlegeln und Sensen bewaffnet und hatten kaum Kampferfahrung. Müntzer war kein Militärführer, sondern ein wortgewaltiger Prediger. Nach Scheinverhandlungen trieben die berittenen Soldaten die Bauern auseinander und ermordeten etwa 5000 von ihnen. Müntzer wurde wenige Tage später gefasst und enthauptet.

Nach dieser Niederlage wurden alle übrigen Aufstände nach und nach niedergeschlagen. Man schätzt, dass im deutschen Sprachraum 75.000 bis 130.000 Bauern dabei ihr Leben verloren. Nur in einigen süddeutschen Städten und Gebieten wurden einige ihrer Forderungen erfüllt; vielfach wurden ihre Lasten sogar noch verschärft. Nach diesem ersten Revolutionsversuch dauerte es über 300 Jahre, bis der Feudalismus, und 400, bis die Monarchie in Deutschland überwunden wurden.

Hinter Luthers Ablehnung der Bauernaufstände stand sein Zerwürfnis mit Müntzer. Dieser hatte als Lutherschüler in der Bibel Impulse für die soziale Revolution gefunden. Er glaubte, es sei Gottes Wille, die Lage der Elenden direkt zu ändern und die politischen Verhältnisse dem kommenden Reich Gottes anzugleichen, um so die Ungebildeten zum Empfang des Evangeliums bereit zu machen. Luther dagegen lehnte die unmittelbare Verwendung der Bibel für politische Ziele strikt ab und wehrte sich schon 1521 gegenüber Ulrich von Hutten dagegen, „mit Gewalt und Mord für das Evangelium [zu] streiten“. Er unterschied den „weltlichen“ vom „geistlichen“ Bereich; zwar begegne der Christ in beiden Gottes Willen, aber in verschiedener Gestalt. Die biblischen Gebote gälten nur für die Gläubigen; wer sie direkt auf die Politik übertrage, gefährde das Evangelium, das die Gewissen befreien und nicht durch neue Gesetze versklaven solle (siehe dazu Zwei-Reiche-Lehre). Daher begrüßte er Müntzers Ende als gerechte Strafe für den „Teufel“, der gegen Gottes Ordnung rebelliert habe. Trotzdem fühlte er sich mitverantwortlich für das Gemetzel, das nicht zuletzt auf seinen Aufruf hin geschehen war. Mit seiner Empfehlung des Weingartner Vertrages unterschied er weiterhin für ihn berechtigte von unberechtigten Reformen.[80]

Juden

Luther beurteilte das Judentum mit Papsttum und Islam als werkgerechte Gesetzesreligion,[81][82] die Gottes Gnade im gekreuzigten Jesus Christus verleugne und damit den wahren Glauben gefährde.[83][84] Er hielt an Israels ursprünglicher, zeitlich begrenzter und seit Christus abgeschlossener Erwählung zum Volk Gottes fest,[85] verwarf aber ganz im Gegensatz zur üblichen Praxis noch 1523 (Dass Christus ein geborener Jude sei) Gewaltmission, Legenden von Ritualmord und Hostienfrevel. Er warb dabei nicht aus Toleranz für eine menschliche Behandlung der Juden, sondern weil er es noch für möglich hielt, viele Juden zum evangelischen Glauben zu bekehren. Später betrachtete er diese judenfreundliche Position als schweres Versagen.[86]

Eine angebliche Gefahr der Konversion zum Judentum sowie angebliche „judaisierende“ Tendenzen unter den Reformierten verstärkten Luthers Angst um den Erfolg seiner Bemühungen und dienten seiner Darstellung der Gefährlichkeit des Judentums. Er unterstellte Juden Missionierung, Subversion und verführerische Propaganda, geheuchelte Konversion, Mordabsichten gegen ihn persönlich[87] und Vernichtungsabsichten gegen das Christentum allgemein. 1537 wies er den Gesprächswunsch Josel von Rosheims ab, des Anwalts der Juden im Reich. 1538 führte er die Entstehung der christlichen Sekte der Sabbater, die die Sabbatheiligung wiederherstellen wollten, wider besseres Wissen auf jüdischen Einfluss zurück, um die Vertreibung der Juden aus Mähren zu erreichen.

1543 (Von den Juden und ihren Lügen) griff er sämtliche damalige antijudaistische Stereotype auf, um alle evangelischen Fürsten zur Vertreibung der Juden aus ihren Gebieten zu bewegen. Er verlangte, ihre Synagogen, Schulen und Häuser zu zerstören, körperliche Zwangsarbeit für sie sowie ein Verbot ihrer Religionsausübung und des Geldgeschäfts. Private Gewaltakte gegen Juden lehnte er jedoch weiterhin ab. Zudem verhöhnte er die rabbinische Bibelexegese mit einer obszönen Interpretation der Wittenberger Judensau hinsichtlich des Talmuds. (vgl. Vom Schem Hamphoras).

Kurz vor seinem Tod fasste er seine Haltung zusammen: Den Juden solle man als Brüdern zunächst die christliche Taufe anbieten; im Fall ihrer Taufverweigerung solle man sie vertreiben, da ihre Religionsausübung sonst Gotteslästerung fortsetze und damit auch das Christentum bedrohe. Grund dafür war, dass er nur seine christologische Bibelauslegung als wahr gelten ließ und eine Gefährdung der Reformation durch die rabbinische Bibelauslegung befürchtete.[88]

Das Kurfürstentum Sachsen (1536), Böhmen (1542), das Herzogtum Braunschweig (1546), die Landgrafschaft Hessen und die Grafschaft Mansfeld (beide 1547) sowie einige Reichsstädte folgten Luthers Vertreibungsforderung. Andere lutherische Regionen und Städte lehnten diese jedoch ebenso wie einige andere Reformatoren ab. Aus der Kurpfalz und dem Herzogtum Württemberg waren die Juden schon vorher vertrieben worden.[89] In Schweden wurde das bestehende Ansiedlungsverbot für Juden auch unter Berufung auf Luther begründet.[90]

Der Pietismus des 18. Jahrhunderts begründete seine gewaltfreie Judenmission mit Luthers Schrift von 1523. Diese war auch für die lutherischen Kirchenleitungen im 19. Jahrhundert maßgebend.[91] Dagegen vereinnahmten Antisemiten seit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1870 Luthers judenfeindliche Spätschriften. Seit 1923 dienten diese auch zur NS-Propaganda. Die Deutschen Christen rechtfertigten damit seit 1933 den Ausschluss von Judenchristen aus der evangelischen Kirche und die staatliche Judenverfolgung, besonders im Kontext der Novemberpogrome 1938.

Ab 1950 distanzierten sich die evangelischen Kirchen allmählich von Luthers Antijudaismus. Die Lutherforschung führte Luthers judenfeindliche Forderungen seit 1960 nicht mehr nur auf enttäuschte Missionserwartungen zurück, sondern begriff sie als Folge seiner antijudaistischen Theologie. Mit drei Denkschriften revidierte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) bis 2000 die Thesen von Bundesverlust, Christenfeindlichkeit und wertloser Bibelexegese des Judentums.[92]

Täufer

In seinen Frühschriften warb Luther noch um Toleranz für abweichende religiöse Positionen. So schrieb er 1524, dass Häretikern mit der Schrift und nicht mit dem Feuer begegnet werden solle.[93] In seiner Ende 1527 verfassten Schrift Von der Wiedertaufe an zween Pfarrherrn wies Luther die Forderung der reformatorischen Täuferbewegung nach einer Bekenntnistaufe zwar zurück, kritisierte jedoch auch die bereits begonnenen Verfolgungen der noch jungen Bewegung. So schreibt er, es sei ihm „nicht recht und wahrlich leid, dass man solche elenden Leute so jämmerlich ermorde, verbrenne und greulich umbringe […] Man soll einen jeglichen lassen glauben, was er will. Glaubt er unrecht, so hat er genug Strafen an dem ewigen Feuer“.[94] Allein die täuferischen Anführer sollten außer Landes gewiesen werden.

Ab 1530 jedoch wollte auch Luther die Todesstrafe für die Täufer nicht mehr ausschließen.[95] Dieser Umschwung ist eventuell auf den Einfluss Melanchthons und auf das ein Jahr zuvor vom Reichstag erlassene Wiedertäufermandat zurückzuführen. Im Jahr 1531 unterschrieb Luther zusammen mit Melanchthon schließlich ein Gutachten, das sich ausdrücklich für die Todesstrafe für Täufer aussprach. Luther sah die Täufer nun vor allem unter den Aspekten des Aufruhrs und der Blasphemie. Staatliche Stellen sollten sie nicht wegen ihres abweichenden Glaubens, sondern vor allem aufgrund des durch sie geschürten Aufruhrs verfolgen.[96] Für ihn waren die Täufer von einem „mörderischen, aufrührerischen, rachgierigen Geist, dem der Odem nach dem Schwert stinkt“.[97] Die infolge der zunehmenden Verfolgung geheim abgehaltenen Zusammenkünfte der Täufer waren für Luther „ein gewiss Zeichen des Teufels“.[98] Luther sprach selbst stets mit anti-täuferischer Tendenz von Wiedertäufern.[99]

„Hexen“

Luther glaubte wie viele seiner Zeitgenossen an die Existenz von Hexen. In seiner Erklärung der Zehn Gebote von 1518 forderte er die Exkommunikation von als Hexen verdächtigten Frauen. In einer Predigtreihe über das 2. Buch Mose predigte er zwischen März und Mai 1526 auch über Ex 22,17 LUT:

„[…] sie können nämlich Milch, Butter und alles aus einem Haus stehlen; […] Sie können ein Kind verzaubern… Auch können sie geheimnisvolle Krankheiten im menschlichen Knie erzeugen, dass der Körper verzehrt wird; […] Schaden fügen sie nämlich an Körpern und Seelen zu, sie verabreichen Tränke und Beschwörungen, um Hass hervorzurufen, Liebe, Unwetter, alle Verwüstungen im Haus, auf dem Acker, über eine Entfernung von einer Meile und mehr machen sie mit ihren Zauberpfeilen Hinkende, dass niemand heilen kann; […] Die Zauberinnen sollen getötet werden, weil sie Diebe sind, Ehebrecher, Räuber, Mörder… Sie schaden mannigfaltig. Also sollen sie getötet werden, nicht allein weil sie schaden, sondern auch, weil sie Umgang mit dem Satan haben.“

Damit forderte er wie seine Zeitgenossen die Todesstrafe für vermeintliche Schadenszauberei. Obwohl er selbst sich nicht als Hexenjäger betätigte, wurden 1540 in Wittenberg Prista Frühbottin und andere Angeklagte verbrannt.

Zu den übrigen Teilen der mittelalterlichen Hexenlehre wie Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft und Hexensabbat äußerte sich Luther eher kritisch. Darum beriefen sich später sowohl Befürworter der Hexenverfolgung als auch Gegner wie Johann Georg Gödelmann (1591) auf ihn.

Behinderte

Zur Zeit Luthers wurden mit Behinderungen geborene Kinder Wechselbälger genannt, weil man sich ihre später ausgeprägte Behinderung damit erklärte, dass der Teufel das gesund geborene Kind heimlich gegen das behinderte Kind ausgewechselt habe. Luther übernahm diese Sicht und beschrieb Behinderte in seinen Reden und Schriften ausnahmslos als Teufelsgeschöpfe. Er folgte damit den Quellen, auf die er sich berief.[100]

Zwei Tischreden (Nr. 4513 und 5207) werden oft für Luthers Haltung zu Behinderten zitiert: Darin beschrieb er den Fall eines geistig schwer behinderten Kindes, zu dem zwei Fürsten seinen Rat als Autorität für Dämonologie eingeholt hatten. Er beschrieb das Kind als „Fleischmasse“, das keine Seele besitze. In ihm habe der Teufel den Platz der Seele eingenommen. Deshalb habe er den Fürsten geraten, es im Fluss zu ertränken. Als Fürst hätte er diese Tötung (lat. homicidium) durchgeführt, doch man habe nicht auf ihn gehört. Darum habe er dann zum Beten eines Vaterunsers für das Kind geraten. Auf Nachfrage befürwortete er die Taufe solcher „Wechselbälger“, da man ihnen die Behinderung nach der Geburt noch nicht ansehen könne.

Diese Aussagen lassen sich nicht als Handlungsanweisung deuten, da Luther den beschriebenen Fall nur vom Hörensagen kannte und keine konsistente Haltung dazu einnahm. Dass seine Hörer das Töten Behinderter hinterfragten und die Fürsten Luthers Rat ablehnten, zeigt, dass diese Praxis damals unüblich war und blieb.[101] Luther war subjektiv überzeugt, dass er nicht die Tötung eines Menschen, sondern eines teuflischen Dämonen befürwortete.[102]

Gleichwohl rechtfertigte der NS-Gutachter Werner Catel 1940 die „Euthanasie“ genannte Ermordung von bis zu 16.000 missgebildeten Kindern mit Luthers Aussagen: Sie besäßen keine Persönlichkeit und Willensentscheidung. Ein Kriterium dafür gab er nicht an.[103] 1964 beriefen sich Werner Heyde und Hans Hefelmann, die am Massenmord der „Aktion T4“ beteiligt waren, erneut auf diese Aussagen Luthers.[104] Der Teufelsglaube ist jedoch mit der modernen Medizin unvereinbar und scheidet daher als Rechtfertigung aus. Auch gesellschaftliche Nützlichkeitserwägungen, die oft für Euthanasie geltend gemacht wurden und werden, hätte Luther nicht als Maßstab gelten lassen, da er als Theologe den Geboten Gottes verpflichtet war.[103]

Türken

Luther hat drei große Türkenschriften verfasst: Vom Kriege wider die Türken (1528), Heerpredigt wider die Türken (1530) und Versuchung zum Gebet wider die Türken (1541). In seinen Türkenschriften reagierte Luther auf eine aktuelle Bedrohung. In der Einleitung zum ersten Teil von Vom Kriege wider die Türken erklärte er: „Die Veranlassung zu dieser Schrift war die Besorgniß vor einem Einfalle der Türken in Deutschland und der durch einige Prediger erzeugte Wahn, man solle und dürfe den Türken nicht widerstehen.“ 1529 standen die Türken erstmals vor Wien. Luthers große Türkenschrift Heerpredigt wider die Türken folgte 1530. Zugleich begriff Luther den Türkeneinbruch heilsgeschichtlich als Strafe Gottes: Der Türke „ist Gottes rute und des Teuffels diener, das hat keinen Zweifel“, so urteilt Luther in Vom Kriege wider die Türken. Dass durch den Türkenglauben der Teufel wirke, begründet Luther mit Verweis auf Joh. 8, 44, wo der Teufel als Lügner und Mörder identifiziert wird. Der Türkenglaube sei nicht mit Predigen, sondern mit Schwert und Morden so weit gekommen.

Rezeption

Forschung

Luthers Theologie wird seit 1800, systematisch seit etwa 1900 erforscht. Ihre Deutung war stets eng mit der Zeitgeschichte verbunden. Wichtige Lutherforscher waren Theodosius Harnack (konfessionelle preußisch-konservative Restauration), Albrecht Ritschl und Wilhelm Herrmann (neukantianischer Individualismus), Karl Holl und Erich Seeberg (Lutherrenaissance), wichtige Lutherinterpreten waren Friedrich Gogarten, Rudolf Bultmann, Gerhard Ebeling (existentiale Interpretation), Walther von Loewenich, Ernst Wolf und Hans Joachim Iwand (sozialkritisches Luthertum nach 1945).

Die kritische Weimarer Gesamtausgabe entstand seit 1883. Bis 1920 wurden viele Luthermanuskripte entdeckt (Vorlesungen 1509–1518, Predigtnachschriften, Disputationsprotokolle 1522–1546). 1918 wurde die Luther-Gesellschaft gegründet, die sich der Erforschung des Lebens und Wirkens Martin Luthers widmet und die Zeitschrift Luther sowie die Lutherjahrbücher herausgibt. Seit 1945 finden im mehrjährigen Turnus interkonfessionelle und internationale Kongresse für Lutherforschung in verschiedenen Städten weltweit statt.

Zahlreiche Studien zu bestimmten Lebensabschnitten oder Einzelfragen erschienen. Dabei wurde auf evangelischer Seite lange vorrangig die reformatorische Wende erforscht. Neuere Textfunde und interkonfessionelle Forschungsprojekte hellten allmählich das differenzierte und komplexe Verhältnis Luthers zur katholischen Tradition auf.[105] Der Kirchenhistoriker Otto Scheel stellte als Erster fest, dass Luther vor seinem Theologiestudium mit keinen häretischen, humanistischen und kirchenkritischen Strömungen seiner Zeit in Berührung gekommen war.[106] Der Psychoanalytiker Erik H. Erikson versuchte 1958, Luthers Theologie aus frühkindlichen Deformationen seiner Sexualität und angestauten Schuld- und Hassgefühlen gegen seinen Vater zu erklären.[107]

Nationaler Mythos

Im 19. Jahrhundert entstand in Deutschland ein nationaler Mythos, der Luther zum Vorkämpfer deutscher Sprache, Unabhängigkeit und Identität stilisierte.[108] So fand beim Wartburgfest am Reformationstag 1817 auch eine Bücherverbrennung statt, die an Luthers Verbrennung der päpstlichen Bannbulle und des kanonischen Rechts im Jahre 1520 anknüpfte.

Die nationalistische Vereinnahmung Luthers bestimmte den Kulturkampf mit. Zum Jubiläumsjahr 1883 besuchten Zehntausende die Stätten seines Wirkens. Der Historiker Heinrich von Treitschke behauptete in seinem Vortrag Luther und die deutsche Nation ein germanisches Erbe als Erfolgsbedingung der Reformation und fasste so seine antikatholische, antirepublikanische und implizit antifranzösische Lutherdeutung zusammen.[109] Auch die Hohenzollern arbeiteten an diesem Mythos mit.

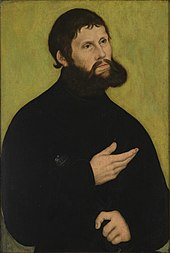

Bilder

Luther gehört zu den am häufigsten abgebildeten Personen der deutschen Geschichte. Er war die erste Person des christlichen Mittelalters, die ähnlich wie katholische Heilige bildlich verehrt wurde.[110] Zu Lebzeiten schuf die Cranach-Werkstatt rund 500 Bilder von ihm, davon mindestens 306 Porträts. Viele davon beruhen auf elf Porträts, die Lucas Cranach der Ältere und seine Söhne als Hofmaler des sächsischen Kurfürsten herstellten und für die Luther Modell saß. Originale Federzeichnungen erstellte außerdem Johann Wilhelm Reifenstein, der auch die Lutherrose schuf. Das Totenbild schuf Lucas Furtenagel. Zudem malten fast alle damalige wichtigen Künstler nicht persönlich autorisierte Lutherbilder. Nur Albrecht Dürer, der Luthers Lehren seit 1520 anhing und wünschte, ihn abbilden zu dürfen, fehlt aus unbekannten Gründen. Zudem wird eine hohe Dunkelziffer verschollener Lutherbilder aller Art vermutet.[111]

Verschiedene Bildmerkmale kennzeichnen bestimmte Aspekte seiner Biografie: Luther als Mönch (mit Tonsur und Mönchskutte), Theologe (mit Doktorhut), Junker Joerg (mit Vollbart), Ehemann (mit Katharina von Bora), Prediger bzw. Kirchenvater (in schwarzem Gewand, mit Buch oder Schriftrolle), Professor (in Schaube mit Pelzkragen).[112]

Im 19. Jahrhundert trugen massenhaft hergestellte Lutherbilder zu einem national-heroischen Lutherimage bei.[113]

Film

Seit der Stummfilmzeit wurde Luthers Biografie verfilmt. Der bisher neueste Spielfilm Luther (2003) stellt sein Leben vom Ordenseintritt 1505 bis 1530 dar. Martin Luther – Ein Leben zwischen Gott und Teufel, ebenfalls aus dem Jahr 2003, ist eine bekannte Dokumentation.

Musik

- Der Komponist Günter Kochan komponierte das Melodram Luther. für zwei Sprecher, gemischten Chor und großes Orchester (1981) nach einem Text von Johannes R. Becher.

- Kari Tikka veröffentlichte im Jahr 2000 eine Oper namens Luther.

- Anlässlich der Eröffnung des Theater Erfurt 2003 wurde Peter Aderholds Oper Luther uraufgeführt.

- Neal Morses Konzeptalbum Sola Scriptura (von 2007) beschäftigt sich mit dem Wirken Luthers und seinen Auseinandersetzungen mit der katholischen Elite.

- 2008 wurde in Erfurt Martin L. – Das Musical von Gisle Kverndokk und Øystein Wiik uraufgeführt.

- Anfang Juli 2013 wurde in Eisenach das Musical Luther! Rebell wider Willen (Regie und Libretto: Tatjana Rese, Musik: Erich A. Radke) uraufgeführt.

- Lukas Markus Schmid komponierte für die Lutherdekade The Martin Luther Suite – A Jazz Reformation.[114]

- Der Komponist Bernfried E. G. Pröve komponierte für das Reformationsjubiläum 2017 eine Martin-Luther-Oper. Das Libretto schrieb die Autorin und Musikwissenschaftlerin Barbara Stühlmeyer.

- Das Doppelalbum The Sound of Martin Luther zeigt als eine Art Zeitreise Kompositionen aus Luthers Geist heraus bis ins späte 19. Jahrhundert hinein.

Gedenken

Im 19. Jahrhundert erhielten viele deutsche Städte ein Lutherdenkmal. Darunter sind das Lutherdenkmal Wittenberg von Johann Gottfried Schadow (1821) und das LutherdenkmalWorms (1868) als größtes seiner Art. In vielen Orten sind Straßen und Plätze nach Luther benannt, so seit dem 16. September 2015 die Piazza Martin Lutero in Rom.[115] Zum 500. Luthergeburtstag 1983 prägte die Bundesrepublik Deutschland eine Gedenkmünze.

Viele Kirchengebäude heißen Lutherkirche. In der Stadtkirche St. Michael in Jena steht seit 1571 sein Grabstein. Der Evangelische Namenkalender hebt vielfach seinen Geburtstag (10. November), Todestag (18. Februar) und seine NT-Übersetzung (20. September) hervor, an die auch Gottesdienste erinnern.[116] Anglikaner und Lutheraner feiern die Reformation jährlich am 31. Oktober mit einem besonderen Gottesdienst im Kirchenjahr.

Im September 2008 eröffnete der Lutherische Weltbund die Luther-Dekade, die auf das 500-jährige Jubiläum des Thesenanschlags in Wittenberg hinführen und die weltweite Bedeutung der Reformation vermitteln soll. Dazu wird ein Luthergarten Wittenberg angelegt.

Martin Luthers Geburtshaus in Eisleben wurde 1689 bei einem Brand zerstört. 1693 errichtete die Stadt auf dem Grundstück einen Barockbau als Luthergedenkstätte und als eines der ersten deutschen Museen. Als Martin Luthers Sterbehaus galt seit 1726 ein Haus am Andreaskirchplatz 7. Es wurde 1862 von Preußen erworben und zu einem weiteren Luthermuseum ausgebaut.[117] Beide Häuser wurden 1972 zum Weltkulturerbe erklärt.[118] Als tatsächliches Sterbehaus nehmen Historiker heute jedoch das Stadtschloss an, das auf dem Grundstück am Markt 56 stand.[119]

Das Augusteum und Lutherhaus Wittenberg beherbergt das größte reformationsgeschichtliche Museum der Welt.[120] Das Lutherhaus Eisenach legt den Fokus auf seine Bibelübersetzung und deren Wirkungen.[121] Das Stadtmuseum Erfurt zeigt eine Dauerausstellung zum Leben und Werk Martin Luthers.[122]