Paderborn

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

| |

| Basisdaten | ||

| Koordinaten: | 51° 43′ N, 8° 46′ O | |

| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |

| Regierungsbezirk: | Detmold | |

| Kreis: | Paderborn | |

| Höhe: | 94-347 m ü. NHN | |

| Fläche: | 179,59 km2 | |

| Einwohner: | 155.749 (31. Dez. 2023)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 867 Einwohner je km2 | |

| Postleitzahlen: | 33041–33106 | |

| Vorwahlen: | 05251, 05252, 05254, 05293 | |

| Kfz-Kennzeichen: | PB, BÜR | |

| Gemeindeschlüssel: | 05 7 74 032 | |

| LOCODE: | DE PAD | |

| NUTS: | DEA47 | |

| Stadtgliederung: | Kernstadt und 7 Stadtbezirke | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Am Abdinghof 11 33098 Paderborn | |

| Website: | ||

| Bürgermeister: | Heinz Paus (CDU) | |

| Lage von Paderborn im Kreis Paderborn | ||

| ||

Die Universitätsstadt Paderborn (im westfälischen Niederdeutsch: Paterboärn[2]) ist eine über 140.000 Einwohner zählende Großstadt im Osten des deutschen Landes Nordrhein-Westfalen. Sie ist Kreisstadt des Kreises Paderborn, Oberzentrum und Mittelpunkt der Region Hochstift Paderborn. Darüber hinaus gehört Paderborn zur Region Ostwestfalen-Lippe. Kulturell und sprachlich gehört sie zu Norddeutschland.

Bereits 1614 wurde in Paderborn die erste Universität Westfalens gegründet (heute: Theologische Fakultät). Die Universität Paderborn wurde 1972 neugegründet. Bis 1802/03 war Paderborn Hauptstadt des Fürstbistums Paderborn. Seit 1930 ist die Stadt Sitz des Erzbistums Paderborn. Die Stadt erhielt ihre heutigen Grenzen 1975 durch Eingliederung umliegender Gemeinden im Zuge der Gebietsreform und wurde damit Großstadt.

Geografie

Geografische Lage

Paderborn liegt im südöstlichen Winkel der Westfälischen Tieflandsbucht, am Fuß der hier nach Süden und Osten ansteigenden Paderborner Hochfläche. Östlich der Stadt erhebt sich das Eggegebirge als Teil vom Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge. Namensgebend für die Stadt ist die Pader, der mit 4 km Länge kürzeste Fluss Deutschlands, in dessen Quellmulde das Stadtzentrum entstanden ist. Sie mündet in Schloß Neuhaus in die Lippe, die dort auch die Alme aufnimmt. Viele stehende Gewässer bereichern Paderborner Ausflugsgebiete, u. a. Altensenner See, Lippesee, Padersee, Nesthauser See, Nesthausergrundsee, Heddinghausersee, Rothesee, Habichtsee, Güsenhofsee, Waldsee, die drei Talleseen sowie die Fischteiche. Der höchste Punkt im Stadtgebiet befindet sich im Stadtteil Neuenbeken bei 347 m ü. NN (51° 44′ 10″ N, 8° 53′ 31″ O), der niedrigste in Sande bei 94 m (51° 45′ 24″ N, 8° 38′ 38″ O).

Geologie

Der Untergrund des Gemeindegebiets besteht vorrangig aus Mergelkalkstein der Oberkreide. Er ist tektonisch wenig gestört, schwach nach Westen zum Inneren der Münsterländer Bucht geneigt und wird dort von jüngerem Tonmergelstein des Emscher-Mergels überdeckt. Die Gesteine liegen über einem Sockel aus gefalteten Gesteinen aus Devon und Karbon. Das Flachland westlich von Paderborn ist von meist sandigem Lockergestein der Kreide eingenommen. Es besteht aus eiszeitlichen Ablagerungen wie Grundmoräne und Schmelzwassersanden, wie auch aus Flusssedimenten der Lippe, Alme und Pader.

Das oberste Grundwasserstockwerk im Stadtgebiet wird gebildet aus Sanden der Senne und Flusssanden und –kiesen der Lippe, Pader und Alme. Örtlich wird dieses Grundwasser für Einzelversorgungen genutzt. Die unter den Sanden liegenden Festgesteine des Erdmittelalters sind gut durchlässige, aber verschmutzungsgefährdete Karstgrundwasserleiter. Im Norden des Stadtgebiets sind sie von Emscher-Mergel überlagert, der nur gering durchlässig ist. Unterhalb dieses Mergels wird das Karstgrundwasser gestaut, das aus Süden heranfließt. Es tritt in einer Vielzahl von Quellen auf einer Linie zwischen dem innerstädtischen Riemeke-Viertel und Marienloh an die Oberfläche; die hier entspringende Pader beispielsweise tritt in mehr als 200 Einzelquellen aus. Dieses Karstgrundwasser hat Trinkwasserqualität und wird in Verbindung mit dem Porengrundwasser aus der Boker Heide und dem Wasserwerk Diebesweg zur Versorgung der Kernstadt und der östlichen Stadtteile genutzt. Die südlichen Stadtteile werden aus der Aabach-Talsperre mit Trinkwasser versorgt und Benhausen und Neuenbeken erhalten das Trinkwasser über das Wasserwerk Altenbeken-Hossengrund aus Gesteinen der Unterkreide und des Unteren Muschelkalks.

Paderborn verfügt über eine bedeutende Zementindustrie, die Mergelkalksteine der Oberkreide abbaut. Sand und in geringerem Umfang Kies des Quartärs wird als Schüttgut, Bausand und zur Kalksandsteinherstellung genutzt. Als Ziegelrohstoff findet ebenfalls aus dem Quartär stammender Ton und Schluff des Quartärs Verwendung.

Die Paderborner Hochfläche macht den östlichen Teil des Stadtgebiets aus. Dort sind die Mergelkalksteine der Oberkreide mit einer rund 50 cm dicken Schicht nährstoffreicher Braunerden aus tonigem Lehm verwittert. Örtlich wurde hier der Löss des Eiszeitalters infolge von Rodungen im Mittelalter in die Trockentäler erodiert und hat dort Kolluvien gebildet. Im Westen des Stadtgebiets herrschen saure, nährstoffarme Podsole vor, die im Unterboden zum Teil mit Ortstein durchsetzt sind. In den Rinnen, Tälern und Niederungen sind die Ablagerungen der Fließgewässer bis dicht an die Bodenoberfläche mit Grundwasser erfüllt. Diese Gleye werden als Grünland genutzt. Die breiten Talauen von Alme und Lippe sind vorrangig von Auenböden bedeckt[3].

Die Eignung von Paderborn für die Nutzung von geothermischen Wärmequellen mittels Erdwärmesonde und Wärmegewinnung durch Wärmepumpe ist örtlich sehr unterschiedlich ausgeprägt. Weite Teile des Stadtgebiets eignen sich mittelmäßig für die Nutzung, einzelne Standorte auf einer Linie von Schloss Neuhaus/ Marienloh nach Elsen/ Wewer eignen sich nicht. Mit dem beginnenden Anstieg Richtung Eggegebirge im östlichen Stadtgebiet verbessert sich die Nutzbarkeit (vgl. dazu die nebenstehende Karte)[4].

Ausdehnung und Nutzung des Stadtgebiets

Die als „kleine Großstadt“ klassifizierte Stadt bedeckt eine Fläche von 179,38 km². Den größten Flächenanteil nehmen Wald- und Landwirtschaftsfläche mit zusammen ca. 62,1 % ein, Siedlungs- und Verkehrsfläche bedecken weitere rund 30 %[5]. Die größte Ausdehnung in Nordsüdrichtung ist ca. 16,4 km, in Ostwestrichtung ca. 17,7 km.

| Fläche nach Nutzungsart |

Landwirt- schaftsfläche |

Wald- fläche |

Gebäude-, Frei- und Betriebsfläche |

Verkehrs- fläche |

Wasser- fläche |

Sport- und Grünfläche |

sonstige Nutzung |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fläche in km² | 82,89 | 28,53 | 36,52 | 17,24 | 4,86 | 6,93 | 2,43 |

| Anteil an Gesamtfläche | 46,21 % | 15,90 % | 20,36 % | 9,61 % | 2,71 % | 3,86 % | 1,35 % |

Nachbargemeinden

Folgende Städte und Gemeinden grenzen an Paderborn (im Uhrzeigersinn beginnend im Norden): Hövelhof, Bad Lippspringe, Altenbeken, Lichtenau, Borchen, Salzkotten und Delbrück, alle zum Kreis Paderborn gehörig. Als nächst gelegene Großstädte sind Bielefeld, Göttingen, Kassel und Hamm zu nennen.

Stadtgliederung

Stadtbezirke

Nach §3 der Hauptsatzung der Stadt unterteilt sich Paderborn in die Stadtbezirke Paderborn-Benhausen, Paderborn-Dahl, Paderborn-Elsen, Paderborn-Marienloh, Paderborn-Neuenbeken, Paderborn-Schloß Neuhaus/Sande und Paderborn-Wewer. In den Stadtbezirken Schloß Neuhaus/Sande und Elsen werden vom Rat der Stadt nach jeder Kommunalwahl Bezirksausschüsse eingerichtet. Für die übrigen Bezirke wählt der Rat der Stadt jeweils einen Ortsvorsteher. Ferner gibt es in den Stadtbezirken Schloß Neuhaus/Sande und Elsen jeweils eine Bezirksverwaltungsstelle. Die Bezirksausschüsse und die Ortsvorsteher sollen die Belange des Stadtteiles gegenüber dem Rat wahrnehmen und können auch bestimmte Aufgaben der laufenden Verwaltung übertragen bekommen.[6] Kein Bezirk im Sinne der Hauptsatzung ist die „Kernstadt“ Paderborns, die das nicht zu den Bezirken gehörende Gebiet der Stadt umfasst und die dem Gebiet Stadt Paderborn im Gebietsstand von vor 1969 entspricht.

Stadtteile

§4 der Hauptsatzung definiert die Stadtteile Benhausen, Dahl, Elsen, Marienloh, Neuenbeken, Schloß Neuhaus, Sande und Wewer[7], die jedoch keine weitere Bedeutung für die Verwaltung der Stadt haben und ohnehin bis auf die zu einem Bezirk zusammengefassten Schloß Neuhaus und Sande jeweils einem gebietsidentischen Bezirk entsprechen. Kein Stadtteil im Sinne der Hauptsatzung ist die „Kernstadt“ Paderborns, die das Gebiet Stadt Paderborn im Gebietsstand von vor 1969 umfasst. Marienloh war vor 1969 eine eigenständige Gemeinden; die restlichen Stadtteile waren bis 1974 selbstständige Gemeinden. Folgende Tabelle zeigt die Einwohnerzahlen der Stadtteile:

| Ortsteil | Einwohner1 | Stadtbezirke/ - teile von Paderborn  |

|---|---|---|

| Schloß Neuhaus | 24.811 | |

| Elsen | 16.033 | |

| Wewer | 6.763 | |

| Sande | 5.947 | |

| Marienloh | 2.944 | |

| Dahl | 2.774 | |

| Neuenbeken | 2.406 | |

| Benhausen | 2.327 | |

| Gesamt | 64.005 |

1Stand 28. Februar 2009 (ohne Nebenwohnungen)[8]

Die restlichen Paderborner wohnen in der Kernstadt. Stand 31. Dezember 2008 waren dies 78.561 Paderborner (55,1% aller Einwohner).[9]

Weitere Gliederung

Neben diesen offiziell in der Hauptsatzung umgrenzten Bereichen gibt es weitere Ortsteile bzw. Stadtteile, jedoch keine politische Relevanz haben und auch keine klaren Grenzen. Jedoch ist das Bewusstsein lokaler Identität in einigen Stadtteilen besonders ausgeprägt. Gemeinhin werden folgende Gebiete als Stadt- oder Ortsteil aufgefasst: Innenstadt, Talle, Stadtheide, Auf dem Dören, Kaukenberg, Auf der Lieth, Goldgrund, Südstadt, Riemekeviertel, Wilhelmshöhe, Lichtenfelde, An den Fischteichen, Berliner Ring, Sennelager und Mastbruch.

Klima

Siehe: Klima in Ostwestfalen-Lippe

Geschichte

|

| Chronologische Übersicht |

|---|

Vorlage:Ehemalige Städte im Fürstbistum Paderborn

|

Vor- und Frühgeschichte

Einzelne Siedlungsfunde im Paderborner Land lassen sich ab Ende der Altsteinzeit und der zurückgehenden Vergletscherung mit Ausklingen der Eiszeiten nachweisen. Es gibt mehrere Fundstätten von mittelsteinzeitlichen Lagerplätzen, größeren Erdwerken und jungsteinzeitlichen Steinkistengräbern, außerdem bronzezeitliche Hügelgräber und feste Wohnplätze mindestens seit der vorrömischen Eisenzeit. In der Römerzeit gehörte Paderborn generell zum Siedlungsbereich der Westgermanen und damit über die Jahrhunderte zum Gebiet verschiedener Stämme. Zur Zeit des römischen Nachschublagers nahe Anreppen einige Kilometer westlich, das im Jahr 4 n. Chr. angelegt und in der Folge der römischen Niederlage in der Varusschlacht nur wenige Jahre später wieder aufgegeben wurde, waren dies etwa die Marser und die Cherusker (die sich beide auch an der Varusschlacht beteiligten). Es gilt als unwahrscheinlich, dass dieses Lager das östlichste Römerlager entlang der Lippe war. Ebenso wird als wahrscheinlich angenommen, dass sich ein weiteres, noch unentdecktes Lager (eventuell das Östlichste) nahe den Quellen der Lippe oder der Pader im Raum Paderborn befunden haben muss. Die große mittelalterliche Handwerkersiedlung Balhorn entlang der Alme im Westen der Stadt (Balhorner Feld, heute zwischen dem Stadtzentrum und dem Stadtteil Wewer), am Schnittpunkt von Hellweg und Frankfurter Weg (via regia), existierte bis zu ihrem Niedergang wahrscheinlich mindestens seit der Zeit um Christi Geburt. Zur Zeit der Völkerwanderung etwa von 300-600 kam es bis auf wenige Ausnahmen zum Abbruch der Siedlungskontinuität und zu Wüstfallen einzelner germanischer Siedlungen im Raum Paderborn.

Frühmittelalter

Im 7. Jahrhundert etablierten sich die von Norden eindringenden Sachsenstämme, im Großraum Paderborn die Engern (westlich davon die Westfalen, östlich die Ostfalen). 772 begannen die auf der Reichsversammlung von Worms beschlossenen fränkischen Sachsenkriege. In der Folge fiel Karl der Große in das Gebiet der Engern von Süden her über die via regia ein. 776 hielt sich Karl der Große nach (bei Zeitgenossen nicht unumstrittener) gewaltsamer Unterwerfung der heidnischen Sachsenstämme in Paderborn auf. Es kam zur Begründung der Pfalz und Karlsburg an den Paderquellen zur Christianisierung der Sachsen. Die karolingische Pfalz an den Paderquellen als Residenz des neuen Herrschers gilt als Geburtsstätte des mittelalterlichen Deutschen Reiches. 777 fand der erste Reichstag und eine Missionssynode unter Karl dem Großen in Paderborn statt. Gleichzeitig war dies die erste offizielle Namensnennung der Siedlung an den Paderquellen (patris brunna). Weitere Reichsversammlungen Karls in Paderborn fanden unter Anderem in den Jahren 780, 782, 783, 785, 799 statt. Nach langen Kämpfen, mehreren Aufständen der Sachsen und mit der entscheidenden Schlacht auf dem Sintfeld südlich von Paderborn wurde Paderborn 794 in das Frankenreich eingegliedert. 799 traf sich Papst Leo III., der vor einem Aufstand aus Rom flüchten musste, mit Karl dem Großen auf der Paderborner Pfalz, um dessen Hilfe zu erbitten. Dabei wurde die Kaiserkrönung Karls (im Jahr 800 in Rom) beschlossen. Außerdem wurde das Bistum Paderborn gegründet, aus dem das heutige Erzbistum Paderborn hervorging. Der Baubeginn der ersten Vorgängerkirche des heutigen Paderborner Doms fällt ebenfalls in das Jahr 799. Der erste Bischof von Paderborn war 806 der ursprünglich als Geisel unter Franken aufgewachsene Sachse Hathumar. Er ließ den Dom vergrößern und erstmals eine gemauerte Befestigung um die Siedlung in Domnähe, die „Domfreiheit“ anlegen.

815 wurde auf einer Reichsversammlung in Paderborn unter Kaiser Ludwig dem Frommen das neue Bistums Hildesheim konstituiert und der aus Reims stammende Kanoniker Gunthar als erster Bischof von Hildesheim eingesetzt; er erhielt ein Schutz- und Immunitätsdiplom Ludwigs des Frommen[11]. Ferner wurde die Gründung des Klosters Neu-Corbie, dem späteren Corvey beschlossen. 822 verlieh Ludwig der Fromme dem Bistum Paderborn unter Bischof Badurad das Münzrecht. Zur Festigung des neuen christlichen Glaubens unter den konvertierten Sachsen wurden die Reliquien des heiligen Liborius 836 von Le Mans nach Paderborn überführt. Damit begann die älteste Städtepartnerschaft in Europa. Nach der Aufteilung des Fränkischen Reiches im Vertrag von Verdun gehörte Paderborn ab 843 zum ostfränkischen Reich unter Ludwig dem Deutschen und wurde in diesem späteren Alten Reich Hauptstadt des gleichnamigen Hochstiftes. Die im Reich marodierenden Ungarn konnten Paderborn auch bei ihrem dritten Feldzug 924 nicht einnehmen. Nach dem von Kaiser Heinrich I. erlassenen Gesetz zur Wehrverfassung der Städte wurde offiziell eine Bürgerwehr zur Stadtverteidigung gebildet (was durch den dafür zu leistenden Bürgereid die Existenz eines offiziellen Stadtrechts voraussetzt). Es wird spekuliert, dass dem Kaiser Paderborns ausnehmende Standhaftigkeit der inoffiziellen Bürgerwehr und seine gute Befestigung dabei als Vorbild für das Gesetz diente. Diese Bürgerwehr bestand bis zu ihrem Verbot im Jahr 1806.

Hochmittelalter

Im Jahre 1000 kam es in der Stadt zu einem Großbrand, bei dem die Pfalz und der frühe Dom zerstört wurden. 1002 wurde Kunigunde (Gemahlin von Heinrich II.) in Paderborn zur Königin gekrönt. 1009–1015 wurde der Paderborner Dom unter Meinwerk (Bischof bis 1036) neu gebaut, wovon die beiden heutigen kleinen Rundtürme stammen. Meinwerk gründete außerdem das Benediktinerkloster Abdinghof (1019) und das Stift Busdorf, ließ Bischofspalast und Bartholomäuskapelle erbauen, und erneuerte die Befestigungen von Hathumars karolingischer Burgstadt und Bürgerstadt. Nach dem Tod des Kurfürsten und Erzbischofs von Mainz, des Erzkanzlers des Kaiserreiches, wurde Paderborn 1011 aus der weltlichen Abhängigkeit von Mainz entlassen und zum reichsunmittelbaren Bistum erhoben.

1028 wurde Paderborn erstmals urkundlich als Stadt genannt.

Von 1051 bis 1076 ließ Bischof Imad den Doms mit dem heutigen großen Westturm (von 1068) weiter bauen und die Busdorfkirche errichten. 1058 fiel in Paderborn einer zweiten großen Feuersbrunst fast die ganze Stadt zum Opfer. Bereits 1133 gab es einen weiteren großen Stadtbrand. Die äußere Stadtbefestigung existierte nachweislich 1146 in der Ausdehnung des heute noch sichtbaren Kernrings (Beschreibung in einer Papstbulle an Bischof Bernhard I.). Nach einem weiteren großen Brand 1165 im Westen der Stadt wurden Marktkirche und Abdinghof neu erbaut.

Aus dem Jahr 1222 datiert die älteste erhaltene Urkunde mit einem Stadtsiegel. Im gleichen Jahr revoltierten die Bürger gegen die Bischofsherrschaft. König Heinrich VII. schränkte 1225 die Macht des bischöflichen Grafen stark ein und gewährte der Bürgerschaft Privilegien. 1241 wurde der Stadtname „Paderborn“ endgültig festgelegt. Bischof Simon I. zur Lippe (bis 1277) wurde 1247 vom Kaiser als Erstem der Titel „Fürstbischof“ verliehen.

Spätmittelalter

1254 wurde Paderborn als Hansestadt erwähnt. Ein Jahr später wurde der Bischofssitz zeitweise nach Neuhaus verlegt. Die erste Erwähnung eines Rathauses findet sich im Jahr 1279, als ein Brot- und Biergericht erwirkt wurde . 1289 wütete in der ganzen Stadt eine große Feuersbrunst. 1295 wurde Paderborn als Mitglied der Hanse urkundlich genannt. Hier kreuzten sich die wichtigen Handelswege Nord/Süd (die Via Regia Bremen-Frankfurt) und West/Ost (der Hellweg Aachen–Königsberg).

Bischof Bernhard V. bekräftigte 1327 das Recht auf freie Ratswahl. 1340 gab es erneut einen großen Stadtbrand. Während der Regentschaft (1341-1361) von Fürstbischof Balduin von Steinfurt wurde die Stadtbevölkerung durch die grassierende Pest stark dezimiert. 1370 verlegte der Fürstbischof seine Residenz endgültig nach Schloss Neuhaus. 1449 wurde mit dem Kurfürstentum und Erzbistum Köln, das jahrzehntelang versucht hatte, sich das Bistum Paderborn gewaltsam einzuverleiben, Frieden geschlossen. 1471 wurde ein weiterer Friedensschluss mit dem Landgrafen von Hessen geschlossen, der 33 Jahre währte. Nach einem Feldzug gegen Graf Otto von Waldeck nach dessen Raubzügen im Bistum (Plünderung von Lichtenau) 1474 kam es ein Jahr später auch zum Friedensschluss mit Waldeck.

Frühe Neuzeit

Nach einem großen Stadtbrand im Jahre 1506, der den Bedarf von Löschmöglichkeiten offenkundig macht, wurde der Bau einer künstlichen Wasserversorgung beschlossen (die „Wasserkunst“ an der Dielenpader). Mit der Fertigstellung von Pumpstation und Leitungen im Jahr 1523 hatte Paderborn sein erstes eigenes Leitungsnetz. 1571 hatte Paderborn etwa 5.400 Einwohner.

Während der Reformationszeit wurde Paderborn mehrheitlich evangelisch. Nach einem Aufruhr in der Domfreiheit (1528) kam es zu Fraktionierungen und mitunter bürgerkriegsähnlichen Revolten unter der Bevölkerung, die bis 1604 anhielten. 1555 wurde der neue Glauben auf Druck des Volkes hin gesetzlich anerkannt, aber 1580 setzte die Gegenreformation ein und das Domkapitel holte die Jesuiten nach Paderborn. Im „Kampf um Paderborn“ kam es 1604 zur Hinrichtung des selbsternannten protestantischen Bürgermeisters Liborius Wichert (alternativ Wickard oder Wichard) und die Stadt verlor ihre Selbständigkeit an den katholischen Fürstbischof. 1612 wurde das Theodorianum gegründet. Von 1613 bis 1618 wurde das heutige Rathaus im Stil der Weserrenaissance neu erbaut. 1614 wurde die Jesuitenuniversität gegründet, die bis zu ihrer Auflösung 1818 die älteste Universität Westfalens war. 1618 gab es in Paderborn nachweislich 300 brauende Bürger. Der Liborischrein wurde 1622 durch Christian von Braunschweig geraubt und eingeschmolzen, nachdem dessen protestantische Truppen durch Verrat problemlos in die Stadt eindringen konnten. Fünf Jahre später (1627) wurden die Liborireliquien aber zurückgegeben. 1630 schrieb Friedrich von Spee im Paderborner Jesuitenkolleg die „Cautio Criminalis“ gegen den Hexenwahn.

Unter Feldmarschall Wrangel kam es 1646 zur Schleifung durch Hessische und Schwedische Truppen. Zum Ende des Dreißigjährigen Krieges (1648) hatte Paderborn noch etwa 500 Einwohner (vergleiche 1571). Die Stadt wurde im Krieg insgesamt 16 mal belagert und eingenommen und durch Beschuss und Plünderung mehrfach schwerstens in Mitleidenschaft gezogen. Die Reparatur der Kriegsschäden an der Stadtbefestigung konnten 1651 abgeschlossen werden. 1652 wurde in der Schänke am Eckkamp Nr. 66 – einer an dieser Stelle angebrachten Gedenktafel zufolge – erstmals Sechsundsechzig gespielt, Sechsundsechzig ist daher auch unter dem Namen Paderbörnern bekannt.

1658 wurde das Michaelsklosters durch die Chorfrauen des heiligen Augustinus gegründet. Das Michaelskloster war die älteste Mädchenschule in NRW. Sie hat zur Zeit etwa 1500 Schülerinnen; Niederlassungen der Franziskaner. 1661 wurde mit dem Bau der Franziskanerkirche begonnen. Von 1661 bis 1683 herrschte Bischof Ferdinand von Fürstenberg. 1686 wurde mit dem Bau Michaelskirche begonnen.

Moderne

In den Jahren 1802/1803 fiel das Hochstift infolge der Säkularisation an Preußen. Außerdem verlor der Fürstbischof sein weltliches Amt als Fürst. Die napoleonischen Truppen nahmen schließlich 1806 kampflos die Stadt ein. Die Bürgerwehr wurde offiziell verboten. Sie bestand allerdings als inoffizielle Garde bis 1830 weiter, verlor jedoch mehr und mehr an Zuständigkeit. Von 1807 bis 1813 gehörte Paderborn zum napoleonischen Königreich Westphalen. 1809 wurde mit der Jahrzehnte dauernden Abtragung der Schanzenanlagen vor den Stadttoren begonnen.

1803/04 isolierte Friedrich Sertürner, ein Apotheker aus Neuhaus, in einem Haus am Marktplatz erstmals Morphin aus Opium.

Nach endgültiger Zugehörigkeit zu Preußen nach dem Wiener Kongress 1815 wurde Paderborn 1816 Sitz eines Kreises. 1818 kam es zur Auflösung der Universität Paderborn durch die preußische Regierung. 1820 wurde Paderborn Garnisonsstadt.

Nachdem 1825 bereits eine Berufspolizei in Paderborn eingeführt worden war, wurde 1831 die Bürgerwehr als Bürger-Schützen-Verein neu gegründet. Dieser besteht noch bis heute. 1850 wurde die Eisenbahnstrecke der Königlich-Westfälischen Eisenbahn-Gesellschaft Richtung Hamm eröffnet. Außerdem wurde 1853 die Verbindung von Hamm nach Kassel als durchgängige Eisenbahnstrecke Hamm–Paderborn–Kassel eröffnet.

1854 wurde eine Gaserzeugungsanstalt gebaut, die u.a. ab 1855 eine gasbetriebene Straßenbeleuchtung möglich machte. Die Abdinghofkirche wurde 1863 der evangelischen Gemeinde zugewiesen. Ein Großfeuer, der sogenannte „Ükernbrand“, vernichtete 1875 den Stadtbereich Ükern und griff auch auf den Dom über. 1879 wurde der Weiler Dören (Gemeinde Benhausen) eingemeindet. Zwei Jahre später übertrug Kaiser Wilhelm I. 1881 die Stadtmauer aus Staatsbesitz kostenlos an die Stadt. Durch dieses Ende der staatlichen Erhaltungspflicht kam es auf Grund des schlechten Erhaltungszustandes der Mauer oder aber auch zum Zwecke der Stadtexpansion, die durch die Stadtmauer behindert wurde, zu einem forcierten Abbau der Mauer.

1890 wurde der erste Truppenübungsplatz bei Sennelager nördlich der Stadt angelegt. Von 1898 bis 1906 wurden verschiedene Eisenbahnstrecken eröffnet: die Eisenbahnstrecke in Richtung Büren (Westfalen) (Almetal-Bahn) (1898), die Eisenbahnstrecke Richtung Bielefeld (Senne-Bahn) (1902) und die Eisenbahnstrecke Richtung Lippspringe (1906). Die Paderborner Elektrizitäts- und Straßenbahn-Aktiengesellschaft (PESAG) wurde 1909 gegründet.

Als Auswirkung der Lateranverträge vom 11. Februar 1929 wurde das Bistum Paderborn 1930 durch das Preußenkonkordat zum Erzbistum erhoben. Seither war die Stadt Sitz der Mitteldeutschen Kirchenprovinz (Erzbistum Paderborn).

-

Rathausplatz und Kamp mit Gymnasium Theodorianum, 1908

-

Rathaus, 1909

-

Gymnasium Theodorianum, 1918

-

Rathausplatz und Kamp mit Gymnasium Theodorianum, 1938

Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs (1939) hatte Paderborn 42.490 Einwohner, nach dem Krieg noch 29.033. Insbesondere am 17. Januar und 27. März 1945 kam es zu schweren Bombenangriffen durch alliierte Truppen, durch die über 85 % der Stadt zerstört wurden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es 1946 zur Gründung der Pädagogischen Hochschule (als Pädagogische Akademie). Diese wurde 1972 unter Zusammenführung der Fachhochschulen Paderborn, Höxter, Meschede und Soest zur Gesamthochschule, gleichzeitig wurde die Universität Paderborn gegründet.

1964 begannen die Ausgrabungen der karolingischen und ottonischen Kaiserpfalzen. 1965 wurde Paderborn an das Erdgasnetz angeschlossen. Die bereits seit 836 (seit der Überführung der Reliquien des heiligen Liborius von Le Mans nach Paderborn) bestehende Städtefreundschaft mit Le Mans wurde 1967 offiziell besiegelt.

1969: Eingliederung der Gemeinden Marienloh und Wewer.

1975 wurde das Diözesanmuseum erbaut. Im Zuge des Sauerland/Paderborn-Gesetzes wurden in der Gebietsreform zum 1. Januar 1975 die Gemeinden Benhausen, Dahl, Elsen, Neuenbeken, Sande und Schloß Neuhaus mit Paderborn zur neuen Stadt Paderborn zusammengeschlossen, die damit Großstadt wurde. Zwei Jahre später fand die große 1.200-Jahr-Feier statt, außerdem wurde mit dem Wiederaufbau der ottonischen Kaiserpfalz begonnen. Sie beherbergt heute das Museum in der Kaiserpfalz. 1981 wurde die Paderhalle gebaut.

Während des Kalten Krieges war die Stadt auch Garnison der 33. britischen Panzerbrigade (Armoured Brigade).

1994 fand die 4. Landesgartenschau NRW am Schloss Neuhaus statt. 1996 besuchte Papst Johannes Paul II. die Stadt. 1999 fanden sowohl die Feier des Bistumsjubiläums und des 1.200-jährigen Jubiläums des Treffens von Karl dem Großen und Papst Leo III. statt.

Als 2001 in Paderborn Deutschlands größte Uni-Party mit knapp 20.000 Menschen auf dem Campus der Universität Paderborn stattfand, wurde dieses Ereignis vom Fernsehsender MTV übertragen. 2002 wurden die Stadtwerke Paderborn an E.ON (ehemals PESAG: Paderborner Elektrizitätswerke und Straßenbahn AG) verkauft. Der Nordrhein-Westfalen-Tag fand 2007 in Paderborn und damit zum ersten Mal außerhalb von Düsseldorf statt.

Eingemeindungen

Nach dem Sauerland/Paderborn-Gesetz wurden zum 1. Januar 1975 die Stadt Paderborn und die Gemeinden Schloß Neuhaus, Elsen, Sande (alle Amt Schloß Neuhaus), Dahl (Amt Kirchborchen), Benhausen, Neuenbeken (alle Amt Altenbeken)zur neuen Stadt Paderborn zusammengeschlossen und eingegliedert. Gleichzeitig wurden die bisherigen Ämter aufgelöst.

Einwohnerentwicklung

Nach 1890 gab es in Paderborn 20.000 Einwohner. Bis 1939 verdoppelte sich diese Zahl auf 43.000, um dann 1945 durch die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges um rund 40 Prozent (17.000 Personen) auf 26.000 Einwohner zu sinken. Nach 1950 erreichte die Bevölkerungszahl wieder den Vorkriegsstand. Am 1. Januar 1975 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt infolge mehrerer Eingemeindungen die Grenze von 100.000, wodurch sie zur Großstadt wurde.

Ende Dezember 2007 lebten in Paderborn nach Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik 144.181 Menschen mit Hauptwohnsitz, nachdem Ende des Jahres 2006 ein historischer Höchststand von 144.258 Einwohnern erreicht war.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen der Stadt Paderborn nach dem jeweiligen Gebietsstand, bei einigen Zahlen zusätzlich nach heutigem Gebietsstand. Bei den Zahlen handelt es sich vor 1818 um Schätzungen, von 1818 bis 1970 meist und für 1987 um Volkszählungsergebnisse[12][13][14][15] und ab 1975 um amtliche Fortschreibungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik[16]. Die Zahlen von 1975 bis 1985 sind geschätzte Werte, die Zahlen ab 1990 Fortschreibungen auf Basis der Ergebnisse der Volkszählung von 1987. Die Angaben beziehen sich ab 1871 sowie für 1946 auf die Ortsanwesende Bevölkerung, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und ab 1985 auf die Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung. Vor 1871 wurden die Einwohnerzahlen nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

|

|

|

1 heutiger Gebietsstand |

Hinzuzurechnen sind noch die in den amtlichen Statistiken nicht aufgeführten etwa 9.200 Angehörigen der britischen Streitkräfte, die entweder in den Kasernen stationiert sind oder mit ihren Familien in Paderborn wohnen.

Mit 144.181 Einwohnern ist Paderborn nach Bielefeld die zweitgrößte Stadt im Regierungsbezirk Detmold. Im deutschlandweiten Vergleich nimmt die Stadt den 54. Rang der größten Städte ein (Stand: 31. Dezember 2007).

Kirchliche Entwicklung

In Paderborn wurde 799 das gleichnamige Bistum gegründet, aus dem sich später das Hochstift Paderborn als geistliches und zugleich weltliches Territorium innerhalb des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation entwickelte, das bis 1802/03 bestand.

Von Lippstadt und der Landgrafschaft Hessen aus wurde ab 1525 versucht, die Reformation einzuführen. Sie fasste zunächst im Minoritenkloster Fuß, wurde 1528 durch Gegenmaßnahmen Bischof Erichs unterdrückt, regte sich hier aber 1532 erneut. Ab 1566 verstärkten sich die reformatorischen Bestrebungen. Das Domkapitel und schließlich die Mehrheit der Bevölkerung nahmen das evangelisch-lutherische Bekenntnis an. In der Marktkirche wurde evangelisch gepredigt.

Ab 1580 leiteten die Jesuiten die Rekatholisierung ein. Bischof Dietrich von Fürstenberg ließ 1596 die Marktkirche gewaltsam schließen und unterwarf die Stadt, der auch hessische Unterstützung nicht helfen konnte, 1604 schließlich vollständig. Danach gab es keine evangelischen Gottesdienste mehr. Auch die kurzzeitige protestantische Besetzung unter Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel 1622 konnte daran nichts mehr ändern und so blieb Paderborn bis 1802 eine fast ausschließlich katholische Stadt. Neben dem Dom gab es mehrere Pfarrkirchen. Nach Aufhebung des Hochstifts Paderborn wurde Anfang des 19. Jahrhunderts das Bistum Paderborn neu zugeschnitten. Infolge des Preußen-Konkordates wurde es 1930 zum Erzbistum erhoben. Die heutigen Pfarrgemeinden der Stadt gehören alle zum Dekanat Paderborn des Erzbistums.

Ab 1802 formierte sich auch eine evangelische Gemeinde. Ihr wurde zunächst die Abdinghofkirche, dann die Alexiuskapelle, 1817 die Busdorfkirche und 1863 endgültig die Abdinghofkirche zur Verfügung gestellt. Gehörten die evangelischen Christen der Stadt zunächst zur Kreissynode Bielefeld, so wurde Paderborn 1840 Sitz einer eigenen Kreissynode mit einem Superintendenten innerhalb der Evangelischen Kirche in Preußen bzw. deren westfälischer Provinzialkirche. Aus der Kreissynode Paderborn entwickelte sich der heutige Kirchenkreis Paderborn, zu dem heute 24 evangelische Kirchengemeinden innerhalb der Evangelischen Kirche von Westfalen gehören. Der Kirchenkreis umfasst alle Kirchengemeinden der Kreise Höxter und Paderborn sowie die Kirchengemeinde Lügde aus dem Kreis Lippe. Die drei Kirchengemeinden auf dem Paderborner Stadtgebiet sind Paderborn (Abdinghofkirche, Martin-Luther-, Markus-, Matthäus-, Johannes- und Lukas-Gemeindezentrum sowie Gemeindezentrum Auf der Lieth), Elsen und Schloß Neuhaus (mit den Kirchen in Schloß Neuhaus und in Sennelager). Die Stadtteile Benhausen, Marienloh und Neuenbeken gehören zur benachbarten Kirchengemeinde Bad Lippspringe.

Neben den katholischen und evangelischen Gemeinden in Paderborn gibt es auch noch verschiedene Freikirchen, darunter eine Evangelisch-freikirchliche Gemeinde (Baptisten), die „Freie Christengemeinde“ und das „International Christian Fellowship (Lukas Zentrum)“ (beide zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden gehörig), eine Freie evangelische Gemeinde (FeG) und eine Adventgemeinde. Auch die Neuapostolische Kirche ist in Paderborn vertreten.

Des Weiteren gibt es sechs Gemeinden der Zeugen Jehovas, vier davon in Englisch, Italienisch, Russisch und Türkisch. An der Talle steht das Gotteshaus der Syrisch-Orthodoxen Gemeinde. Die Gottesdienste der Russisch-Orthodoxen Gemeinde werden in der Alexiuskapelle am Paderborner Dom gefeiert. In Paderborn existieren zwei islamische Gemeinden und eine jüdische Gemeinde mit eigener Synagoge. Die jüdische Kultusgemeinde Paderborn umfasst dabei die Kreise Paderborn, Soest und Höxter. An der Warburger Straße vor dem Universitätscampus gibt es einen jüdischen Friedhof.

Aufgrund seiner Zugehörigkeit zum ehemaligen Hochstift ist die Bevölkerung in Paderborn traditionell mehrheitlich katholisch. Ein Indiz für die Verteilung der Religionen kann die konfessionelle Zugehörigkeit der Schüler in Paderborn sein. Demnach gaben im Schuljahr 2006/2007 23,5 % der Schüler evangelisch, 55,8 % katholisch und 6,9 % islamisch als Religionszugehörigkeit an. 5,0 % gaben eine andere Religionszugehörigkeit und 8,8 % keine Konfession an.[17]

Paderborn im Nationalsozialismus

In der Zeit der Weimarer Republik war Paderborn eine Hochburg der katholischen Zentrumspartei, die fast immer eine absolute Mehrheit erreichte. 1929 wurde dann der erste NSDAP-Ortsverband in Paderborn gegründet, der zuerst noch sehr klein war, sich aber schon bald Straßenschlachten mit der KPD lieferte. Nach der Machterlangung Adolf Hitlers am 30. Januar 1933 wurden auch schon bald Hitler und der damalige Reichspräsident Paul von Hindenburg zu Ehrenbürgern ernannt.

Auch während der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938, in der landesweit jüdische Geschäfte und Synagogen vandaliert und angezündet wurden, gab es in Paderborn Ausschreitungen, die sich gegen die jüdische Gemeinde in Paderborn richteten. Am Morgen des 10. November 1938 brannte schließlich auch die Paderborner Synagoge.

In Paderborn fanden viele Deportationen statt: Über hundert Juden aus Paderborn kamen um. Ein Teil der jüdischen Bürger der Stadt konnten sich vorher ins Ausland absetzen.

Als am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, blieb das Paderborner Leben davon relativ unberührt, auch wenn viele der Männer im Kriegsverlauf in den Krieg ziehen mussten. Es gab einige Bombenangriffe auf die Bahnhofsanlagen, Kasernen und das Flugfeld der Luftwaffe im Süden der Stadt, bei denen relativ wenige Menschen verletzt wurden oder umkamen, und die im Stadtbild vergleichsweise geringe Schäden anrichteten. Als die deutsche Luftabwehr allerdings im Zuge der sich abzeichnenden Niederlage zunehmend an Kraft verlor, und die Strategie der Bombardierung deutscher Städte durch die Alliierten (Area Bombing Directive) an Intensität immer mehr zunahm, wuchs auch die Gefahr für Paderborn. Mit ihrer mittelalterlich anmutenden Innenstadt, die noch zum Großteil aus leicht brennbaren Fachwerkhäusern bestand, bot die Stadt ein leichtes Angriffsziel für Brandbombenangriffe. 1944 wurden verstärkt Hitlerjungen und BDM-Mädchen als Flakhelfer eingesetzt. Die Paderborner Bürger verfolgten aufmerksam die kodierten Luftlagemeldungen des militärischen Senders „Primadonna“, der sie bei Gefahr für „Konrad Siegfried 2“, dem Planquadrat für Paderborn, in die Luftschutzkeller schickte. Waren wiederholter Luftalarm und Sirenengeheul schon lange alltägliche Ereignisse geworden, die das Leben und die Produktivität in der Bevölkerung teils drastisch einschränkten, so befand sich die Stadt spätestens ab Herbst 1944 in dauerhaftem Alarmzustand.

Am 17. Januar 1945 schließlich folgte der erste große Luftangriff auf Paderborn. Bis jetzt hatte man geglaubt oder gehofft, dass die Stadt, die noch sehr ländlich geprägt war, kein allzu großes Ziel für die Alliierten biete und deshalb nicht bombardiert würde. Daher war das Entsetzen nach dem Bombenangriff, der 256 Leben forderte, groß, und es wurde eine Massenflucht auf das Land ausgelöst. Aber nicht alle Bewohner konnten oder wollten fliehen, weil sie es sich nicht leisten konnten oder keine Verwandten auf dem Land hatten. Nach verschiedenen weniger großen Luftangriffen wurde Paderborn dann am 22. März abermals bombardiert, es starben über 40 Menschen. Am Dienstag, dem 27. März 1945 folgte schließlich der letzte und größte Luftangriff auf Paderborn. Mindestens 344 der wenigen Tausend Menschen, die noch in Paderborn verblieben waren, verloren ihr Leben; am Ende waren über 85 Prozent der Innenstadt zerstört. Am 1. April folgte schließlich im Rahmen der Schließung des Ruhrkessels die Eroberung Paderborns durch die 3. amerikanische Panzerdivision, die sich tags zuvor südlich der Stadt noch einige Kämpfe mit SS-Einheiten liefern musste (bei denen unter anderem der US-General Maurice Rose fiel), bei der Einnahme der gerade erst zerstörten Stadt selbst jedoch kaum mehr auf nennenswerten Widerstand stieß.

Stadtherrschaft und -verwaltung

An der Spitze der Stadt stand seit etwa 1100 ein vom Bischof ernannter „comes civitatis“. Seit dem 13. Jahrhundert kam allmählich auch ein Rat und ein Bürgermeister auf. Bischof Bernhard V. gewährte die freie Ratswahl, die jährlich an Silvester stattfand. Im 15. Jahrhundert gab es einen 40-köpfigen Bürgerausschuss, welcher jährlich an Mariä Lichtmess (2. Februar) gewählt wurde. Ab 1532 wurde die Zahl auf 24 reduziert. Er wurden dann vom Rat, und dieser wiederum vom Bürgerausschuss gewählt. Daneben gab es im 15. und 16. Jahrhundert den „Vierer“, ein aus den vier Bauerschaften der Stadt gewähltes Gremium, das den Rat zu bestätigen hatte. 1599 bis 1604 leitete ein fürstbischöflicher Amtmann und Schultheiß, der über dem Rat stand, die Stadt. Der Rat hatte dann 12 Mitglieder, darunter 2 Bürgermeister und 2 Kämmerer. 1619 und 1639 wurde die Verwaltung reorganisiert. Ab 1800 gab es einen Magistrat, der aus einem regierenden und einem beisitzenden Bürgermeister, einem Syndikus, 2 Kämmerern, 8 Ratsherren und 4 Gemeinheitsdeputierten bestand. Ab 1805 gab es den Stadtmagistrat mit einem Stadtdirektor und 1807 bildete die Stadt einen Kanton mit einem Maire an der Spitze. In preußischer Zeit leitete ein Bürgermeister und ein Rat die Stadt. Ende des 19. Jahrhunderts trug das Stadtoberhaupt teilweise den Titel Oberbürgermeister.

Während der Zeit der Nationalsozialisten wurde der Bürgermeister von der NSDAP eingesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Militärregierung der Britischen Besatzungszone einen neuen Bürgermeister ein und 1946 führte sie die Kommunalverfassung nach britischem Vorbild ein. Danach gab es einen vom Volk gewählten „Rat der Stadt“, dessen Mitglieder man als „Stadtverordnete“ bezeichnet. Der Rat wählte anfangs aus seiner Mitte den Bürgermeister als Vorsitzenden und Repräsentanten der Stadt, welcher ehrenamtlich tätig war. Des Weiteren wählte der Rat ab 1946 ebenfalls einen hauptamtlichen Stadtdirektor als Leiter der Stadtverwaltung. 1999 wurde die Doppelspitze in der Stadtverwaltung aufgegeben. Seither gibt es nur noch den hauptamtlichen Bürgermeister. Dieser ist Vorsitzender des Rates, Leiter der Stadtverwaltung und Repräsentant der Stadt. Er wurde 1999 erstmals direkt vom Volk gewählt.

Bürgermeister

- 1804–1807: Johann Gottfried David Busse

- 1808–1819: Anton Bernhard Meyer

- 1820–1848: Alexander Brandis, Stadtdirektor, später Bürgermeister

- 1850: von Beesten

- 1851–1857: Julius von zur Mühlen

- 1857–1871: Julius Woerdehoff, ab 1869 Oberbürgermeister

- 1871–1872: Theodor Dillenburger

- 1872–1894: Franz Franckenberg

- 1895–1919: Otto Plaßmann, ab 1912 Oberbürgermeister

- 1919–1933: Philipp Haerten

- 1933–1937: Andreas de Voys

- 1937-1938: Kurt Nobelmann

- 1938–1945: Rudolf Kosiek

- 1945: Dr. Heinrich Zacharias

- 1945–1946: Dr. Norbert Fischer

- 1946–1968: Christoph Tölle

- 1968–1988: Herbert Schwiete

- 1988–1999: Wilhelm Lüke

- 1999–heute: Heinz Paus

Stadtdirektoren:

- 1946–1952: Dr. Norbert Fischer

- 1952–1971: Wilhelm Sasse

- 1971–1991: Wilhelm Ferlings

- 1991–1999: Dr. Werner Schmeken

Sprache

Paderborn gehört zum Einzugsbereich der ostwestfälischen Dialektgruppe des Plattdeutschen. Plattdeutsch wird im Paderborner Land noch verbreitet gesprochen, von jüngeren Generationen aber kaum noch gepflegt. Im Stadtgebiet selbst ist das früher verbreitete „Paderborner Platt“ oder „Paderbörnsch“ de facto nicht mehr anzutreffen, und wird nur noch aus Traditionsbewusstsein von interessierten Bürgern dokumentiert. Es wird praktisch ausschließlich Hochdeutsch mit bestenfalls eingestreuten typisch westfälischen Eigenarten und Wendungen benutzt.

Politik

Politik und Verwaltung

Stadtrat

Der Paderborner Stadtrat hat gegenwärtig 68 Sitze. Die folgende Tabelle zeigt die Kommunalwahlergebnisse seit 1975:

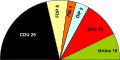

-

Sitzverteilung im Rat nach der Wahl 2009

-

Zum Vergleich: Sitzverteilung im Rat von 2004 bis 2009

| [18][19] | 2009 | 2004 | 1999 | 1994 | 1989 | 1984 | 1979 | 1975 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Partei | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % | Sitze | % |

| CDU | 29 | 42,97 | 30 | 52,58 | 32 | 55,29 | 31 | 49,98 | n/v | 49,18 | n/v | 53,75 | n/v | 62,70 | n/v | 64,87 |

| SPD | 13 | 19,17 | 13 | 21,82 | 15 | 25,21 | 17 | 28,21 | n/v | 28,81 | n/v | 25,25 | n/v | 29,13 | n/v | 28,25 |

| Grüne | 10 | 14,83 | 6 | 10,54 | 5 | 7,85 | 7 | 11,03 | n/v | 9,37 | n/v | 12,11 | - | - | - | - |

| FDP | 8 | 12,17 | 4 | 6,57 | 2 | 4,26 | 0 | 3,77 | n/v | 7,62 | n/v | 8,82 | n/v | 8,16 | n/v | 6,87 |

| FBI 1 | 3 | 4,38 | 3 | 4,78 | 4 | 7,40 | 4 | 7,01 | n/v | 5,02 | n/v | 0,07 | - | - | - | - |

| DIP 2 | 5 | 6,93 | 2 | 3,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Gesamt 3 | 68 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 59 | 100 | n/v | 100 | n/v | 100 | n/v | 100 | n/v | 100 |

| Wahlbeteiligung | 45,17 | 48,36 | 50,10 | 80,20 | 61,99 | 61,58 | 66,77 | 85,67 | ||||||||

1Freie Bürgerinitiative

2Demokratische Initiative Paderborn

3ohne Berücksichtigung von Rundungsfehlern

Im Jahr 2004 hatte die Stadt Paderborn 127 Mio. € Schulden.

Bürgermeister

Bürgermeister von Paderborn ist seit 1999 der CDU-Politiker Heinz Paus. Er wurde 2009 mit 50,18 % der gültigen Stimmen wiedergewählt.

Wappen

Das Wappen der Stadt Paderborn zeigt in Rot vier goldene Pfähle unter einem roten Schildhaupt mit durchgehendem, ebenfalls goldenem Kreuz. Die Stadtfarben sind rot-gelb. Das Wappen wurde der Stadt 1931 vom Innenministerium des Staates Preußen verliehen. Es hat aber bereits eine alte Tradition. Möglicherweise steht das Kreuz für das ehemalige Fürstbistum Paderborn. Die Pfähle werden mit dem Stadtbanner erklärt, das in den Siegeln der Stadt im 13. Jahrhundert auftaucht. Man spricht gelegentlich auch von einem „redenden“ Wappen, denn die Pfähle können auch von „Palborn“, der mundartlichen Bezeichnung der Stadt, herrühren.

Städtepartnerschaften

Paderborn unterhält mit folgenden Städten Städtepartnerschaften:

Le Mans (Frankreich), seit 836, älteste europäische Städtefreundschaft, offizielle Städtepartnerschaft jedoch erst seit 1967

Le Mans (Frankreich), seit 836, älteste europäische Städtefreundschaft, offizielle Städtepartnerschaft jedoch erst seit 1967 Bolton (Vereinigtes Königreich), seit 1975

Bolton (Vereinigtes Königreich), seit 1975 Belleville, Illinois (USA), seit 1990

Belleville, Illinois (USA), seit 1990 Pamplona (Spanien), seit 1992

Pamplona (Spanien), seit 1992 Przemyśl (Polen), seit 1993

Przemyśl (Polen), seit 1993 Debrecen (Ungarn), seit 1994

Debrecen (Ungarn), seit 1994- (Seit 2003 besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen Paderborn und der chinesischen Stadt Qingdao)

Darüber hinaus ist Paderborn Mitglied des Städtebundes der Neuen Hanse.

Wissenschaft, Wirtschaft und Infrastruktur

Vorlage:Liste Paderborn verfügt über eine starke Industrie im Bereich Nahrungsmittel und Automobilzulieferer. Durch den Computerpionier Heinz Nixdorf wuchs seit den 1970er Jahren die IT-Branche überdurchschnittlich. Die Stadt weist seit einigen Jahren eine der höchsten IT-Dichten ganz Deutschlands auf. Zwei Drittel der Unternehmen des Technologieparks sind Ausgründungen aus der Universität Paderborn. Ebenso expandierte der Dienstleistungssektor. Mit entscheidend für das Wachstum der Stadt war bzw. ist der Ausbau der Infrastruktur (z. B. Flughafenerrichtung, Bau der A 33, Anschluss an das IC-Netz). Paderborn ist auch beliebte Einkaufsstadt durch ihre Funktion als Oberzentrum der Kreise Paderborn, Höxter, Soest (Altkreis Lippstadt), von Teilen des Hochsauerlandkreises (Altkreis Brilon) und sogar vom Nordteil des Waldecker Landes in Nordhessen.

Mit einem Land- und Amtsgericht ist die Stadt überregionaler Gerichtssitz.

Bildung und Forschung

Universität

Die Universität Paderborn war ursprünglich die älteste Hochschule Westfalens, sie wurde 1614 als Jesuiten-Universität gegründet, allerdings 1819 geschlossen. Im Jahre 1790 wurde die Normalschule in Paderborn zur Ausbildung von Landschullehrern für den Hochstift gegründet. Im Jahre 1965 wurde die Pädagogische Hochschule Westfalens, Abteilung Paderborn gegründet. 1972 wurde sie als Universität-Gesamthochschule neugegründet. Seit 2002 ist sie ausschließlich Universität. Es bestehen Kontakte und Austauschprogramme mit über 100 Universitäten weltweit. Geboten wird ein großes Fächerspektrum von mehr als 105 Studiengängen (z. B. von „A“ wie Anglistik über Informatik, Kunst, Medienwissenschaften, Musik, Philosophie etc. bis zu „Z“ wie „Zusatzqualifikation Medien und Informationstechnologien in Erziehung, Unterricht und Bildung“). Die Hochschule gehört in Informatik zur Forschungsspitze Deutschlands und u. a. in Anglistik/Amerikanistik zu den besten Nordrhein-Westfalens. Das Fach Geschichtswissenschaft ist für sein Mittelalterinstitut bekannt, an welches eine eigene Professur für das UNESCO-Weltkulturerbe angeschlossen ist. Die Germanistik erforscht u. a. im Rahmen eines An-Institutes die berühmte Fürstliche Bibliothek Corvey in Höxter, in der Hoffmann von Fallersleben gearbeitet hat. An Forschungsdrittmitteln konnten im Jahr 2003 von der Universität insgesamt ca. 30 Mio. Euro eingeworben werden. So belegte die Universität im Förder-Ranking der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 2006 im Bereich Elektrotechnik, Informatik, Systemtechnik eine Platzierung im Spitzenfeld. Die zwei Fraunhofer-Institute in Paderborn arbeiten eng mit der Universität zusammen. Weiterhin gibt es mehrere Joint-Ventures von Universität und High-Tech-Industrie, und die Universität Paderborn hat die zweithöchste Ausgründerrate ganz Nordrhein-Westfalens. Im Jahr 2003 gründete die Universität gemeinsam mit der dortigen Hochschule für Wissenschaft und Technik eine Chinesisch-Deutsche Technische Fakultät (CDTF) im chinesischen Qingdao.

Katholische Fachhochschule

Die Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen wurde 1971 gegründet und hat neben Paderborn Standorte in Aachen, Köln und Münster. Träger der Hochschule sind die Erzbistümer bzw. Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn als Gesellschafter der Katholischen Fachhochschule.

Theologische Fakultät

Die Theologische Fakultät Paderborn wurde 1614 gegründet und ist damit die älteste Hochschuleinrichtung Westfalens. Ab 1917 trug die Hochschule zunächst die Bezeichnung „Philosophisch-Theologische Akademie“. Doch verlieh ihr Papst Paul VI. 1966 den Rechtsstatus einer Theologischen Fakultät und bestätigte ihre Rechte, die akademischen Grade zu verleihen. Die Bibliothek der Fakultät ist die Erzbischöfliche Akademische Bibliothek Paderborn.

Bildungszentrum für informationsverarbeitende Berufe

Das Bildungszentrum für informationsverarbeitende Berufe, gegründet von Heinz Nixdorf, ist eine private Berufsschule, Fachschule und Berufsfachschule für Angewandte Informatik und heute ein eingetragener, gemeinnütziger Verein mit weiteren Standorten in Bergisch Gladbach, Hannover, Dresden und Görlitz. In Verbindung mit einer dualen Ausbildung werden IHK-Abschlüsse, bei rein schulischer Ausbildung staatliche Berufsabschlüsse (staatlich geprüfter Informatiker oder staatlich geprüfter Informationstechnischer Assistent) verliehen.

Fachhochschule der Wirtschaft

Die Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) wurde 1993 durch das Bildungszentrum für informationsverarbeitende Berufe (s. o.) gegründet. Die staatlich anerkannte Hochschule in privater Trägerschaft hat weitere Standorte in Bergisch Gladbach, Hannover und Bielefeld.

Siehe auch: ATIW

Berufskollegs

In der Trägerschaft des Kreises befinden sich die sechs Berufskollegs

- Ludwig-Erhard-Berufskolleg (Wirtschaft und Verwaltung)

- Berufskolleg Schloß Neuhaus (Wirtschaft und Verwaltung)

- Helene-Weber-Berufskolleg (Erziehung, Soziales, Gestalterisches und Gastronomie)

- Edith-Stein-Berufskolleg (Sozial- und Gesundheitswesen)

- Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg (Technik)

- Gregor-Mendel-Berufskolleg (Agrar)

Fort- und Weiterbildungsstätten sowie Schulen

- Westfalen Kolleg

- b.i.b. International College

- Volkshochschule

- Collegium Liborianum

- Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik

- Studienseminar für Lehrämter

- Paderborner Cosmetic College

- Handels Colleg

- ATIW

Gymnasien

- Gymnasium Theodorianum

- Gymnasium Schloß Neuhaus

- Reismann-Gymnasium

- Pelizaeus-Gymnasium

- Goerdeler-Gymnasium

- Gymnasium St. Michael

Ansässige Unternehmen

- Benteler (Stahl/Rohr, Automobiltechnik, Handel)

- Bremer AG (Bauunternehmen)

- C-LAB

- Claas (Landmaschinen)

- Deutsche Bahn AG (Fahrzeuginstandhaltung)

- dSPACE GmbH

- finke (Möbel-Einzelhandel)

- Flextronics

- Fujitsu Technology Solutions

- Gebr.Loedige Maschinenbau GmbH

- Hella

- Lightpower GmbH

- Orga Systems

- Sagem Orga

- Siemens AG (Siemens IT Solutions and Services)

- Stute Nahrungsmittelwerke

- unilab AG

- Webwasher

- Wellemöbel GmbH (Möbelindustrie)

- Westfleisch e.G.

- Wincor Nixdorf

Medien

In Paderborn erscheinen die zwei großen regionalen Tageszeitungen Neue Westfälische aus Bielefeld und das Westfälische Volksblatt, welches seine Mantelseiten vom in Bielefeld erscheinenden Westfalen-Blatt übernimmt. Zweimal wöchentlich erscheint Mittwochs und Samstags der kostenlose Wochenspiegel-Paderborn [20]. Monatlich erscheint das Stadtmagazin „Das Heft“ [21], welches vor allen Dingen Veranstaltungshinweise und Kulturnachrichten enthält.

Der lokale Radiosender Radio Hochstift kann im Stadtgebiet unter 93,7 MHz und 88,1 MHz terrestrisch sowie unter 87,6 MHz im Kabelnetz empfangen werden. Das englischsprachige Radioprogramm für Angehörige der britischen Streitkräfte und deren Familien ist im Stadtgebiet frei empfangbar (BFBS Radio 1 vom Sender Bielefeld: 103,00 MHz, im Kabelnetz: 94,85 MHz; BFBS Radio 2 vom Sender Paderborn-Sennelager: 105,00 MHz). Das mehrkanalige BFBS-Fernsehprogramm ist seit Mai 2006 digital und nur noch für berechtigte Personen zu empfangen (via Kabel oder Satellit). Das Universitätsradio L'UniCo sendet seit Herbst 2009 terrestrisch auf 89,4 MHz, sowie als Webstream.[22]

Der WDR hat Anfang 2007 ein Regionalbüro in Paderborn errichtet. Die für Paderborn relevanten regionalen Beiträge und Nachrichten für die WDR-Fensterprogramme (Radio, Fernsehen) kommen vom Lokalstudio OWL in Bielefeld. Das Bürgerfernsehen für Paderborn und Umgebung war der Offene Kanal Paderborn, der bis Ende 2008 über das Kabelnetz zu empfangen war[23].

In Paderborn kann auch DVB-T empfangen werden. Internetzugänge mit DSL-Geschwindigkeiten sind im Stadtzentrum flächendeckend verfügbar, zunehmend auch als VDSL. Mit zunehmender Entfernung vom Zentrum nimmt die DSL-Verfügbarkeit zur Zeit noch ab. Dazu gibt es im Stadtgebiet mehrere Dutzend öffentliche Hotspots.

Verkehr

Luftverkehr

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt, rund 15 Kilometer südwestlich der Stadtgrenzen Paderborns in unmittelbarer Nähe des Ortsteils Ahden der Stadt Büren, bietet verschiedene inländische und ausländische Ziele an, wie München, Nürnberg sowie London, Manchester, Bournemouth, Zürich und Wien. Darüber hinaus starten viele Linien- und Chartermaschinen in südliche Urlaubsziele.

Der Flughafen ist über die Bundesstraße 1 und den Flughafenzubringer sowie von der A 44 über die Abfahrt Büren schnell zu erreichen. Vom Hauptbahnhof verkehrt stündlich ein Schnellbus, der nach 20 Minuten am Flughafen ankommt.

Der Flugplatz Paderborn-Haxterberg im äußersten Süden des Stadtgebiets dient hauptsächlich dem Individualluftverkehr und dem Luftsport.

Straßenverkehr

Paderborn ist mit einigen Ausfahrten an die Bundesautobahn 33 angeschlossen, der Verbindung zwischen der A 2 Oberhausen–Berlin und der A 44 Dortmund–Kassel.

Von Westen wird die Stadt aus Richtung Dortmund/Soest über die Bundesstraße 1 erreicht, die im weiteren Verlauf nach Nordosten in Richtung Detmold führt. Von Osten aus Richtung Höxter gelangt man über die B 64, die in nordwestlicher Richtung weiter nach Münster führt, nach Paderborn. Von Süden aus Richtung Warburg/Korbach kommt man über die B 68 in die Stadt.

Schienenverkehr

Der Hauptbahnhof Paderborn ist eine Station der Bahnstrecke Hamm–Warburg, Teil der Mitte-Deutschland-Verbindung aus dem Ruhrgebiet nach Thüringen, Sachsen bzw. Berlin; hier zweigt die Senne-Bahn nach Bielefeld ab.

Im Schienenpersonenfernverkehr hält hier die IC-Linie Düsseldorf–Hamm–Kassel–Erfurt–Berlin–Stralsund (einzelne Züge nach Erfurt–Leipzig–Dresden). Der Nahverkehr wird von RE- und RB-Linien in Richtung Hamm–Düsseldorf, Herford, Bielefeld, Höxter–Holzminden, Warburg und Münster bedient. In Paderborn endet auch die S-Bahnlinie Vorlage:S-Bahn-Hannover nach Hameln–Hannover Hbf–Hannover Flughafen.

Die Senne-Bahn bedient in Paderborn weiterhin die Bahnhöfe Paderborn Kasseler Tor und Paderborn Nord. Außerdem gibt es noch die Innerstädtischen Haltepunkte Paderborn-Schloß Neuhaus sowie Sennelager. Der neue Haltepunkt Paderborn-Schloß Neuhaus - zwischen Schatenweg und Hatzfelder Straße - ist seit dem 30. Oktober 2008 in Betrieb, auch der Zugang von der Hatzfelder Straße aus wurde im April 2009 fertiggestellt. Auf einzelnen Fahrten ist ferner ein Fahrgastwechsel am Ausbesserungswerk Paderborn möglich. Planmäßige Halte am Ausbesserungswerk sind jedoch nicht im öffentlich zugänglichen Fahrplanmaterial verzeichnet.

Busverkehr

Stadtbusverkehr

Den Straßenpersonennahverkehr bedienen die Stadtbusse des PaderSprinters. Der Name PaderSprinter für den Stadtbusverkehr in Paderborn wurde im Jahre 2000 von der damaligen PESAG (der vormaligen Paderborner Elektrizitätswerke und Straßenbahn AG) eingeführt und auch beibehalten, als 2003 die PESAG durch Übernahme und Fusion in der E.ON Westfalen Weser aufging. Derzeit betreibt der PaderSprinter 13 Hauptlinien (sonntags 12 Hauptlinien), 7 Nebenlinien und an Wochenenden sowie vor ausgesuchten Feiertagen 8 innerstädtische Nachtbuslinien.[24] [25]

Zu den einzelnen Buslinien im Stadtgebiet von Paderborn siehe die Übersicht im Artikel PaderSprinter.

Regionalbusverkehr

Regionalbusse der BahnBus Hochstift GmbH (seit 1. November 2008 DB Bahn Ostwestfalen-Lippe-Bus) fahren u. a. nach Delbrück, Hövelhof, Bad Lippspringe, Borchen, Büren (Westfalen) und über Lichtenau (Westfalen) nach Warburg. An Wochenenden und vor ausgewählten Feiertagen verkehren 10 Nachtbus-Expresslinien aus der Stadt Paderborn in die übrigen Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn sowie nach Schlangen und Bad Driburg.[26] Für Fahrten zurück in die Stadt Paderborn sind allerdings die normalen Tagesbuslinien zu benutzen.

Tarif

Alle Regionalzüge und -busse fahren zu einheitlichen Tarifen innerhalb des Nahverkehrsverbunds Paderborn-Höxter („Hochstift-Tarif“).

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Theater

Die Westfälischen Kammerspiele haben ein eigenes Ensemble, das bereits mehrfach zum bedeutenden NRW-Theatertreffen eingeladen wurde. Der Neubau eines Theatergebäudes der Kammerspiele für 21 Millionen Euro ist geplant und soll bis Ende 2010 / Anfang 2011 realisiert werden. Die Kammerspiele sind wegen ihres Repertoires aus klassischen und experimentellen Stücken über die Region hinaus bekannt.

Die Universität Paderborn beherbergt ein eigenes Theater, die Studiobühne. Dort spielen Studierende unter Anleitung eines Theaterwissenschaftlers. Sehr häufig werden einzelne Spieler der Studiobühne für das jährliche Sommertheater im ehemaligen Kloster Dalheim (südlich von Paderborn) engagiert.

Das Amalthea-Theater führt als Kleinkunstbühne ebenfalls zahlreiche Theaterstücke auf, es ist Westfalens kleinstes Theater.

Zu erwähnen ist auch die Freilichtbühne im Neuhäuser Schlosspark, die jedes Jahr ein neues Stück aufführt und damit tausende Besucher Jahr für Jahr begeistert.

Museen/Galerien

- Museum in der Kaiserpfalz: Es zeigt Exponate aus karolingischer und ottonischer Zeit.

- Erzbischöfliches Diözesanmuseum und Domschatzkammer: Es beherbergt eine Sammlung vornehmlich sakraler Kunst des 10. bis 20. Jahrhunderts.

- Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF): Weltgrößtes Computermuseum (5.000 Jahre Geschichte der Informations- und Kommunikationstechniken)

- Städtische Galerie am Abdinghof

- Schulmuseum Paderborn

- ars sacrale

- Museum für Stadtgeschichte im „Adam-und-Eva-Haus“.

- Naturkundemuseum im Marstall des Schlosses

- Städtische Galerie in der Reithalle

- Deutsches Traktoren- und Modellauto-Museum - Die Sammlung zeigt über 100 Traktoren bedeutender deutscher Hersteller wie Lanz, Hanomag, Deutz, MAN, Eicher und Schlüter.

- Kreismuseum des Kreises Paderborn in der Wewelsburg: Das Historische Museum zeigt die Geschichte des Paderborner Landes von den Anfängen der Besiedlung bis zur Säkularisierung 1802, eine zeitgeschichtliche Dokumentation über die "Wewelsburg 1933-1945: Kult- und Terrorstätte der SS" sowie eine Ausstellung "Deutsche im östlichen Mitteleuropa-Flucht-Vertreibung-Integration".

Bauwerke

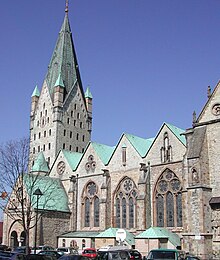

Paderborn zählt neben Aachen, Köln, Münster und Soest zu den bedeutendsten historischen Stätten Nordrhein-Westfalens.[27] Die wichtigsten Baudenkmäler wie der Dom als Wahrzeichen der Stadt mit dem Drei-Hasen-Fenster wurden zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert und im Barockkatholizismus im 17./18. Jahrhundert errichtet. Mit der preußischen Herrschaft ab 1802 verliert Paderborn auch im Denkmalbereich gänzlich an Bedeutung. Im 20. Jahrhundert reichen das Diözesanmuseum und die PaderHalle nicht an die Qualität früherer Bauwerke heran. Auch die Liboripassage und die paragon arena entsprechen nicht hohen architektonischen Standards.

→ Liste der Baudenkmäler in Paderborn

-

Paderborner Dom von der Libori Galerie aus gesehen

-

Adam-und-Eva-Haus

-

Gymnasium Theodorianum

Parks

Große Parkanlagen und Waldgebiete im Stadtgebiet laden zur Naherholung ein: So der Bürgerpark in der Südstadt an der Borchener Straße und das Gelände um die Fischteiche, vor allem aber das Paderquellgebiet, eine Grünanlage im Zentrum Paderborns, was auch die etwa 200 Karstquellen umfasst, die Deutschlands kürzesten Fluss, die Pader, speisen. Von dort reichen die Paderauen entlang der Pader bis zum Stadtteil Schloß Neuhaus, wo sich der Schloß- und Auenpark anschließt, dessen Gelände 1994 zur Landesgartenschau NRW gehörte.

Sport

- Der Fußballverein SC Paderborn 07 spielt ab der Saison 2009/2010 nach 1982/83 und von 2005 bis 2008 erneut in der 2. Bundesliga.

- Eine der erfolgreichsten Baseball-Mannschaften Deutschlands sind die Paderborn Untouchables.

- Der Basketballverein Paderborn Baskets spielt in der 1. Bundesliga.

- Der Schießsportverein St. Hubertus Elsen schießt seit der Saison 2004/2005 in der Luftgewehr-Bundesliga und war Deutscher Mannschaftsmeister 2006.

- American Football wird bei den Paderborn Dolphins gespielt. Nach erfolgreichen Jahren in der ersten und zweiten Bundesliga in den 1990er Jahren wurde 2004 der Neuanfang in der Verbandsliga NRW gewagt. Nach zwei perfekten Saisons, in denen alle Spiele gewonnen wurden, sind die Dolphins nun in die Regionalliga NRW aufgestiegen.

- Die Sportart Bahnengolf (Minigolf) ist in Paderborn mit vier Minigolfplätzen und vier Vereinen repräsentiert. Die erfolgreichste Mannschaft ist der Verbandsligist 1. BGC Paderborn, dessen Anlage „An den Fischteichen“ zugleich ein beliebtes Ausflugsziel darstellt.

- Sportwissenschaftlern mit dem Forschungsschwerpunkt Motorik/Sensorik sowie allen Studierenden steht die Golfakademie der Universität Paderborn mit einer eigenen Golfanlage zur Verfügung.

- Äußerst erfolgreich ist auch der Paderborner Squash Club PSC. Die Herren und Damen-Mannschaften waren mehrfach deutsche Meister. Die Herren wurden im Jahren 2003, 2004 und 2005 Europapokalsieger. 2006 belegten sie den 3. Platz.

- Der SC Grün-Weiß 1920 e. V. Paderborn ist mit ca. 5000 Mitgliedern der größte Breitensportverein der Region. In 21 Abteilungen wird ein breites Spektrum sportlicher Betätigungsmöglichkeiten abgedeckt.

- Der 1. Paderborner Schwimmverein ist mit seiner Damen- und Herrenmannschaft in der 2. Bundesliga vertreten. Die Unterwasserrugby-Mannschaft spielt in der 1. Bundesliga.

- Der LC Paderborn ist mit über 900 Mitgliedern der größte Leichtathletikverein in Paderborn und stellte wiederholt Olympiateilnehmer wie z. B. Claudia Tonn und Lilli Schwarzkopf.

- Der TV 1875 Paderborn ist ein großer lokaler Breiten- und Leistungssportverein mit 16 Abteilungen.

- Der VdP 1989 e. V. (Verein der Poolspieler) ist der ortsansässige Poolbillardverein und spielt mit seinen 120 Mitgliedern und seinen 4 Mannschaften bereits in der Oberliga.

- Der Verein der Freunde zur Förderung der Skate Night Paderborn e. V. organisiert regelmäßig öffentliche Inline Skate Touren über die Straßen Paderborns.

- Die Luftsportgemeinschaft Paderborn e. V.[28] betreibt den Flugplatz Paderborn-Haxterberg und einen Modellflugplatz zwischen Paderborn und Borchen mit den Angeboten Motorflug, Motorsegelflug, Segelflug, Ultraleichtflug und Modellflug. Der Flugplatz ist Landesleistungsstützpunkt für Segelflug und war Ort diverser Landes- und Weltmeisterschaften. Aus den Reihen des Vereins stammen diverse Weltmeisterschaftsteilnehmer im Segelkunstflug.

Regelmäßige Veranstaltungen

Seit wenigen Jahren beginnt das Veranstaltungsjahr von Paderborn mit dem Karnevalsumzug im Februar. Im April geht es mit Lunapark, der jüngsten Kirmes in Paderborn weiter. Ebenfalls im April startet der Paderborner Osterlauf. Im April oder Mai folgt die Paderborner Literaturnacht („Erlesenes bei Tag und Nacht“). Im Mai gibt es ein Frühlingsfest, das Theaterfest in der Innenstadt sowie Drums'n'Percussion. Letzteres ist Europas größtes Schlagzeug- und Percussionfestival.

Von Mai bis September ist im Stadtteil Schloß Neuhaus Schlosssommer. Im Juni folgt das Sommer-Festival des AStA an der Universität, das größte von Studierenden veranstalte Festival Deutschlands. Im Juli feiert man in Paderborn Schützenfest. Die größte Feierlichkeit ist im Juli oder August das Liborifest mit Europatag und Tag des Handwerks. Im August sind Hochstifttage. Alle zwei Jahre sind im Sommer zusätzlich die Dom-Festspiele.

Im September wird zum Paderborner Orgelsommer eingeladen. Im Oktober findet das deutschlandweite Honky Tonk Kneipenfestival auch in Paderborn statt. Ebenfalls im Oktober kennt man in Paderborn Herbstlibori, die kleinere Ausgabe des Liborifestes. Den Abschluss bildet alljährlich der Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz.

Freizeitangebote

Bäder

- Waldbad (Freibad)

- Rolandsbad (Freibad)

- SchwimmOper (Hallenbad mit 8x50 m Wettkampfbecken, elektronischer Zeitmessanlage und Zuschauertribüne)

- Residenzbad (Hallenbad)

- Alisobad (Hallenbad)

- Kiliansbad (Hallenbad)

Sportstätten

- Paderkletterpark mit Bootsverleih

- Laufpfad an den Fischteichen

- Skate- und Inlinepark am Goldgrund hinter den Fußballtrainingsstätten

- Ahorn-Sportpark (Leichtathletik & Squash)

- Ballpark (Baseball)

- Sportzentrum am Maspernplatz (auch „Maspernhalle“ genannt) (u. a. Basketball)

- Hermann-Löns-Stadion (Fußballstadion/ ca. 10.000 Plätze)

- Waldstadion Südstadt (Spielstätte des Fußballvereins Sportfreunde Blau Weiß Paderborn)

- Inselbadstadion (Football/ aktuell im Umbau/ca. 6.000 Plätze)

- Energieteam Arena (Fußballstadion/ 15.000 Plätze)

- Schießsport

- drei Bowlinganlagen

- Paderbiniland am Frankfurter Weg

- Segeln auf dem Lippesee, Wasserski-Anlagen auf dem benachbarten Nesthauser See

- Tauchsport in mehreren Seen (Habichtsee, Nesthauser See, etc.)

- Kanuparcours auf der Pader und auf der Lippe in Höhe der B 64

- Reitsport in mehreren Zentren und Anlagen (Füllersheide, Thunhof, Haxtergrund)

- Segelflug- und Motorflugzentrum Haxterberg

- Sport- und Begegnungszentrum im Goldgrund (Fitness-Studio, Kletterwand, Tanzsäle, Boxen, Budo)

- Eissporthalle an der Pamplonastraße in PB-Mönkeloh

Kinos

In Paderborn gibt es zwei Multiplex-Kinos, die sich beide in der Innenstadt befinden, das Cineplex in der Westernstraße und die UCI-Kinowelt in der Libori-Galerie, einem Einkaufszentrum am südöstlichen Rand der Altstadt. Die Aktion „Lichtblick“ von Studierenden der Medienwissenschaften an der Universität Paderborn bietet ein regelmäßiges Programmkino im Cineplex und im Kinoraum der Universität.

Restaurants, Clubs, Bars

Im Hafenviertel, dem Gebiet rund um den Ükern/nördliche Altstadt, sowie im Riemekeviertel finden sich zahlreiche Studentenkneipen und Restaurants. Clubs, Bars finden sich direkt in der Innenstadt. So zum Beispiel im Bereich Kamp/Marienplatz/Marienstraße, im Bereich Mühlenstraße/Heiersstraße und Liboriberg. Weitere Clubs außerhalb der Innenstadt lassen sich am Grüner Weg und oberen Frankfurter Weg finden. Insgesamt gibt es in Paderborn etwa 50 Kneipen.

Kulinarische Spezialitäten

In Paderborn und Umgebung kennt man unter Paderborner Landbrot ein Roggenmischbrot. Die Brauerei Haus Cramer stellte früher das Paderborner Goldpilsener her. Mittlerweile wird dies von der Warsteiner Brauerei vertrieben.

Bedeutende Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

Folgende Persönlichkeiten wurden in Paderborn geboren:

- 1502: Heinrich Aldegrever, Kupferstecher und Siegelschneider

- 1701: Herman Ulphilas, Naturforscher

- 1781: Sophie Schröder, Schauspielerin und Sängerin

- 1818: Franz von Löher, Führer der Paderborner Demokraten 1848/49, später Professor und Archivdirektor in München

- 1826: Julius von Ficker, Historiker

- 1850: Alois Loeher, amerikanischer Bildhauer

- 1853: Clemens Baeumker, Philosoph

- 1888: Johannes Brockmann, Politiker (ZENTRUM)

- 1892: Hermann Brockmann, Politiker (SPD)

- 1896: Hermann Tölle, Journalist

- 1896: Ella Bergmann-Michel, Fotografin, Filmemacherin und Künstlerin der Moderne

- 1901: Josef Wirmer, Widerstandskämpfer

- 1909: Josefthomas Brinkschröder, Maler und Bildhauer

- 1912: Otto Höxtermann, Fußballspieler und Fußballtrainer

- 1917: Jenny Aloni, Schriftstellerin, Trägerin des Kulturpreises der Stadt Paderborn

- 1922: Wilhelm F. Christians, Bankier

- 1925: Heinz Nixdorf, Unternehmer und Computerpionier

- 1927: Dieter Thoma, Journalist und Moderator

- 1934: Wilhelm Lüke, Altbürgermeister - Sonderschulrektor i. R.

- 1939: Gerhart Kreft, Richter am Bundesgerichtshof

- 1940: Werner Franke, Biologe und Doping-Gegner

- 1940: Hans Ulrich Humpert, Komponist

- 1942: Franz-Josef Leikop, Landrat des Hochsauerlandkreises

- 1944: Michael Geier, Diplomat, z. Zt. Botschafter Deutschlands in Bulgarien

- 1946: Wolfgang Bergmann, Regisseur und Produzent

- 1947: Mechtild Rothe, Politikerin (SPD), von 2007 bis 2009 Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments

- 1948: Gerd Wameling, Schauspieler

- 1949: Klaus Ehl, Leichtathlet

- 1949: Frederick Schulze, Politiker

- 1950: Karlheinz Barwasser, Schriftsteller

- 1951: Franz-Josef Bode, Bischof von Osnabrück

- 1953: Marie Luise Kaiser, Schriftstellerin und Märchenerzählerin

- 1957: Hermine Huntgeburth, Filmregisseurin

- 1961: Karina Odenthal, Autorin und Dramaturgin

- 1962: Stefan Irmer, Pianist

- 1963: Markus Roscher, Rechtsanwalt, Musikfunktionär und Musiker

- 1964: Andreas Fischer, Fußballspieler (u. a. Bayer 04 Leverkusen,Hamburger SV)

- 1964: Rüdiger Hoffmann, Comedian

- 1967: Patrick Bahners, Journalist

- 1970: Martin Driller, Fußballspieler (u. a. Borussia Dortmund, FC St. Pauli, 1. FC Nürnberg)

- 1976: Judith Rakers, Journalistin und Nachrichtensprecherin

- 1976: Reiner Plaßhenrich, Fußballspieler (Alemannia Aachen)

- 1978: Mark Brain, DJ

- 1979: Antonio Di Salvo, Fußballspieler (u. a. FC Bayern München, Hansa Rostock, TSV 1860 München)

- 1979: Stefano Garris, Basketballspieler

- 1981: Marius Nolte, Basketballspieler (Paderborn Baskets, Skyliners Frankfurt)

- 1982: Martin Amedick, Fußballspieler (1. FC Kaiserslautern)

- 1983: Lukas Kruse, Fußballspieler (FC Augsburg)

- 1983: Mahir Sağlık, Fußballspieler (VfL Wolfsburg)

- 1989: Kai Malina, Schauspieler

- 1990: Tolgay Arslan, Fußballspieler (Hamburger SV)

- 1991: Claudia Bujna, Fußballspielerin (HSV Borussia Friedenstal)

Ehrenbürger

Die Stadt Paderborn hat folgenden Personen das Ehrenbürgerrecht verliehen:[29]

- 1838: Diedrich Friedrich Carl von Schlechtendahl, Chefpräsident des OLG Paderborn

- 1865: Dr. Friedrich Eduard Traugott Lange, Präsident des OLG Paderborn

- 1871: Dr. Anton Karl Welter, Vizepräsident des Appellationsgerichts

- 1879: Dr. theol. h. c. Joseph Freusberg, Weihbischof und Dompropst

- 1879: Gustav Bernhard Victor Meyer, Chefpräsident des Appellationsgerichts

- 1879: Joseph Hubert Friedrich Wilhelm von Niesewand, Offizier

- 1899: Walther Jentzsch, Landrat

- 1903: Dr. theol. h. c. Augustinus Gockel, Weihbischof und Domdechant

- 1903: Franz Nacke, Professor, Propst

- 1903: Heinrich Wigger, Generalvikar, Dompropst

- 1903: Heinrich Franz Joseph Ruland, Professor, Propst

- 1909: Dr. jur. h. c. Hermann Kirchhoff, Ministerialbeamter

- 1910: Andreas Vüllers, Bergbauingenieur

- 1920: Dr. theol. Karl Joseph Kardinal Schulte, Bischof von Paderborn bzw. Erzbischof von Köln

- 1930: Dr. theol. h.c. Caspar Klein, Erzbischof von Paderborn

- 1931: Otto Plassmann, Bürgermeister

- 1933: Paul von Hindenburg, Reichspräsident

- 1946: Wilhelm Peters, Kaufmann

- 1947: Dr. theol. Dr. phil. h. c. Alois Fuchs, Theologe und Kunsthistoriker

- 1952: Dr. theol. h.c. Johannes Hatzfeld, Theologe und Kirchenmusiker

- 1956: Dr. theol. Lorenz Kardinal Jaeger, Erzbischof von Paderborn

- 1968: Christoph Tölle, Bürgermeister, Sparkassenrendant

- 1978: Dr. Jacques Maury, Bürgermeister von Le Mans

- 1980: Joachim Bieling, Lehrer und Heimatforscher

- 1984: Dr. Rainer Barzel, Bundestagspräsident und Bundesminister a. D.

- 1990: Herbert Schwiete, Bürgermeister

- 1991: Dr. theol. Johannes Joachim Kardinal Degenhardt, Erzbischof von Paderborn

- 1999: Wilhelm Lüke, Bürgermeister

Wie zahlreiche andere Städte und Gemeinden Deutschlands verlieh 1933 auch die Stadt Paderborn dem damaligen Reichskanzler und NSDAP-Führer Adolf Hitler das Ehrenbürgerrecht. Da dieses Recht mit dem Tode des Beliehenen automatisch erlischt, ist eine Aberkennung nach dem Tode juristisch nicht möglich. Um dennoch in sinnfälliger Weise ein öffentliches und offizielles Zeichen der Erinnerung an das nationalsozialistische Unrecht zu setzen, hat der Rat der Stadt Paderborn am 3. Februar 1983 anlässlich der 50. Wiederkehr des Jahrestages der sog. Machtergreifung beschlossen, den Namen Hitlers aus der Ehrenbürgerliste der Stadt förmlich zu streichen.

Weitere Persönlichkeiten

Folgende Persönlichkeiten sind keine gebürtigen Paderborner, wirk(t)en aber in dieser Stadt:

- Heinz-Josef Algermissen, Bischof von Fulda

- Altmann von Passau, Klostergründer und Bischof von Passau

- Ute Berg, Politikerin

- Ferdinande von Brackel, Schriftstellerin

- Wilhelm Cuno, Reichskanzler

- Eugen Drewermann, Psychotherapeut und Theologe

- Bernhard Lang, Professor für Theologie an der Universität Paderborn

- Helmar Gunter Frank, Professor und Mitbegründer der Paderborner Universität

- Ferdinand von Fürstenberg, Fürstbischof

- Gebhard II. zur Lippe, Propst

- Friedrich Wilhelm Grimme, Schriftsteller und Heimatdichter

- Erwin Grosche, Kabarettist, Schauspieler und Buchautor

- Arnold Güldenpfennig, Architekt, Dom- und Diözesanbaumeister

- Franz Kardinal Hengsbach, Weihbischof in Paderborn und Bischof von Essen

- Luise Hensel, Dichterin

- Hermann IV. von Hessen, Fürstbischof des Fürstbistums Paderborn

- Engelbert Humperdinck, Komponist

- Ralf Kabelka, Gagschreiber

- Paul Lejeune-Jung, Widerstandskämpfer

- Pauline von Mallinckrodt, Ordensgründerin

- Reinhard Marx, Weihbischof in Paderborn, Bischof von Trier, Erzbischof von München und Freising

- Maria Niggemeyer, Politikerin

- Hanns-Josef Ortheil, Schriftsteller

- Friedhelm Ost, Politiker

- Gobelin Person, Welthistoriker und Kirchenreformer

- Simone Probst, Politikerin

- Katty Salié, Fernsehjournalistin und Moderatorin

- Lilli Schwarzkopf, Leichtathletin im Siebenkampf

- Friedrich Wilhelm Adam Sertürner, Apotheker, Entdecker des Morphiums

- Peter Soemer, Theologe und Dichter

- Friedrich Spee von Langenfeld, Jesuit, Theologe, Schriftsteller

- Carsten Peter Thiede, Papyrologe und Archäologe

- Heinrich Wilhelm Waldeyer, Anatom

- Friedrich Wilhelm Weber, Dichter

- Karl Weierstraß, Mathematiker

- Woldemar Winkler, Künstler und Professor an der Universität Paderborn

- Franz Arnold Wolff-Metternich zur Gracht, Fürstbischof

Literatur

- Alois Fuchs: Paderborn (Westfälische Kunst), München Berlin 1965 (2. Auflage 1976)

- Otto Gaul, Anton Henze, Fried Mühlberg, Fritz Stich: Reclams Kunstführer Deutschland, Bd.3, Nordrhein-Westfalen (Kunstdenkmäler und Museen). Stuttgart 1982.

- Alfred Heggen: Staat und Wirtschaft im Fürstentum Paderborn im 18. Jahrhundert. Paderborn 1978

- Karl Hüser, Jörg Jarnut, Frank Göttmann: Paderborn. Geschichte der Stadt in ihrer Region. 3 Bände, Paderborn 1999, ISBN 3-506-75690-7.

- Uwe Lobbedey: Der Paderborner Dom (Westfälische Kunst) München/Berlin 1990

- Margit Naarmann, Die Paderborner Juden 1802-1945. Emanzipation, Integration und Vernichtung, Paderborn 1988

- Paul Michels: Baugeschichte des Paderborner Rathauses. Paderborn 1962

- F. Philippi: Zur Verfassungsgeschichte der westfälischen Bischofsstädte mit urkundlichen Beilagen. 1894

- Peter Strüber: Der „Senneblitz“, Spuren einer Sekundärbahn, eine Dokumentarreihe, seit 2000

- Westfälisches Städtebuch; Band III, 2. Teilband aus Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte - Im Auftrage der Arbeitsgemeinschaft der historischen Kommissionen und mit Unterstützung des Deutschen Städtetages, des Deutschen Städtebundes und des Deutschen Gemeindetages, hrsg. von Erich Keyser, Stuttgart 1954

- Westfälischer Städteatlas; Band II, 2 Teilband. Im Auftrage der Historischen Kommission für Westfalen und mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, hrsg. von Heinz Stoob und Wilfried Ehbrecht. Stadtmappe Paderborn, Autor: Manfred Balzer, ISBN 3-89115-354-6; Dortmund-Altenbeken 1981.

Trivia

Im Gelände des Paderborner Hauptbahnhofs wurde in den frühen 1970er Jahren der fünfzigtausendste Kilometer Bahngleise der damaligen Deutschen Bundesbahn elektrifiziert. Zur Erinnerung an diesen Meilenstein wurde im Bahnhofsgebäude eine Gedenktafel errichtet.

Weblinks

Anmerkungen

- ↑ Bevölkerung der Gemeinden Nordrhein-Westfalens am 31. Dezember 2023 – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011. Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), abgerufen am 20. Juni 2024. (Hilfe dazu)

- ↑ vgl. Richard Knoche: Niu lustert mol! Plattdeutsche Erzählungen und Anekdoten im Paderborner Dialekt; Celle 1870

- ↑ Geologischer Dienst NRW: Geowissenschaftliche Gemeindebeschreibungen NRW. Paderborn

- ↑ Geologischer Dienst NRW: Erdwärme nutzen – Geothermiestudie liefert Planungsgrundlage

- ↑ Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Kommunalprofil Paderborn

- ↑ §3 der Hauptsatzung der Stadt Paderborn

- ↑ §4 der Hauptsatzung der Stadt Paderborn

- ↑ Paderborn.de: Ortsteile Paderborns

- ↑ Paderborn.de: Bevölkerung / Einwohnerzahlen

- ↑ Academic dictionaries and encyclopedias

- ↑ Genealogie Mittelalter Bistum Hildesheim http://www.mittelalter-genealogie.de/mittelalter/bistuemer/hildesheim/hildesheim_bistum.html am 29. Oktober 2006

- ↑ Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen: Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-Westfalen: Bevölkerungsentwicklung 1816–1871. Düsseldorf 1966, S. 206

- ↑ Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen: Gemeindestatistik des Landes Nordrhein-Westfalen: Bevölkerungsentwicklung 1871–1961. Düsseldorf 1964, S. 422–423.

- ↑ Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen: Die Wohnbevölkerung in den Gemeinden Nordrhein-Westfalens 1970: Ergebnisse der Volkszählung am 27. Mai 1970. Düsseldorf 1972, S. 44.

- ↑ Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Sonderreihe zur Volkszählung 1987 in Nordrhein-Westfalen, Band 1.1: Bevölkerung, Privathaushalte und Erwerbstätige. Düsseldorf 1989, S. 128.

- ↑ Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Landesdatenbank Nordrhein-Westfalen

- ↑ Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik: Schüler an allgemein bildenden Schulen in NRW nach der Religionszugehörigkeit

- ↑ Landesdatenbank NRW; Wahlergebnisse zum Gemeindecode 05774032

- ↑ Landesbetrieb Information und Technik NRW: Kommunalwahlen

- ↑ Webseite des Wochenspiegel

- ↑ Webseite des Stadtmagazin „Das Heft“

- ↑ http://www.l-unico.de/startseite/ Projekthomepage

- ↑ Informationstafel des Offenen Kanals Paderborn bezüglich seiner Einstellung

- ↑ PaderSprinter: Liniennetzpläne

- ↑ PaderSprinter: Nachtbuslinien

- ↑ BahnBus Hochstift GmbH: Paderborner NachtExpress

- ↑ vgl. Gaul/Henze/Stich 1982

- ↑ Luftsportgemeinschaft Paderborn e. V.

- ↑ Übersicht Ehrenbürger