„Adolf Hitler“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [ungesichtete Version] |

rv: Hindenburgs Tod ist Hauptteil zu entnehmen, begründet jdfs. keine Relevanz für Einleitung,wo es mehr auf Jahresz. u. Kompetenzanhäufung als solche ankommt; Anführungszeichen iVm Kursivschrift machen nur Sinn,wenn es sich um Zitat od. Ausdr handelt |

|||

| Zeile 7: | Zeile 7: | ||

Hitler löste 1939 mit dem deutschen [[Polenfeldzug|Angriff auf Polen]] den [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] aus, in dessen Verlauf die Nationalsozialisten zahlreiche Massenmorde an religiösen, ethnischen und weiteren gesellschaftlichen Gruppen verübten. Ab 1941 führte sein Regime einen als „Kampf um [[Lebensraum]]“ angelegten [[Vernichtungskrieg]] gegen die [[Deutsch-Sowjetischer Krieg|Sowjetunion]] und begann einen systematischen [[Völkermord]]; in dessen Folge im Rahmen des [[Holocaust]] etwa sechs Millionen europäische [[Juden]] und im Verlauf des [[Porajmos]] bis zu 500.000 [[Sinti und Roma]] ermordet wurden. Hitlers verbrecherische Politik forderte zudem [[Kriegstote des Zweiten Weltkrieges|Millionen Kriegstote]] und führte zur Zerstörung weiter Teile Deutschlands und [[Europa]]s. |

Hitler löste 1939 mit dem deutschen [[Polenfeldzug|Angriff auf Polen]] den [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] aus, in dessen Verlauf die Nationalsozialisten zahlreiche Massenmorde an religiösen, ethnischen und weiteren gesellschaftlichen Gruppen verübten. Ab 1941 führte sein Regime einen als „Kampf um [[Lebensraum]]“ angelegten [[Vernichtungskrieg]] gegen die [[Deutsch-Sowjetischer Krieg|Sowjetunion]] und begann einen systematischen [[Völkermord]]; in dessen Folge im Rahmen des [[Holocaust]] etwa sechs Millionen europäische [[Juden]] und im Verlauf des [[Porajmos]] bis zu 500.000 [[Sinti und Roma]] ermordet wurden. Hitlers verbrecherische Politik forderte zudem [[Kriegstote des Zweiten Weltkrieges|Millionen Kriegstote]] und führte zur Zerstörung weiter Teile Deutschlands und [[Europa]]s. |

||

== Frühe Jahre (1889–1918) == |

|||

[[Datei:Mahnstein.JPG|miniatur|Mahnmal vor Hitlers Geburtshaus, aufgestellt 1989. Fels aus dem KZ Mauthausen]] |

|||

[[Datei:Bundesarchiv Bild 183-1989-0322-506, Adolf Hitler, Kinderbild.jpg|miniatur|hochkant|Adolf Hitler als Kleinkind]] |

|||

=== Familie === |

|||

{{Hauptartikel|Hitler (Familie)}} |

|||

[[Datei:Klara Hitler.jpg|miniatur|hochkant|links|Mutter: Klara Hitler, geborene Pölzl (1860–1907)]] |

|||

[[Datei:Alois Hitler.jpeg|miniatur|hochkant|Vater: Alois Hitler (1837–1903)]] |

|||

Hitlers Familie stammte aus dem niederösterreichischen [[Waldviertel]] an der Grenze zu Böhmen. Seine Eltern waren der [[Zoll (Behörde)|Zollbeamte]] [[Alois Hitler]] (1837–1903) und dessen dritte Frau [[Klara Hitler|Klara Pölzl]] (1860–1907). Alois trug als unehelicher Sohn von [[Anna Maria Schicklgruber]] (1796–1847) 39 Jahre lang deren Familiennamen. Sie hatte sechs Jahre nach seiner Geburt ''Johann Georg Hiedler'' (1792–1857) geheiratet, der sich zeitlebens nicht zum Vater von Alois erklärte. 1876 ließ ihn sein jüngerer Bruder ''Johann Nepomuk Hiedler'' (1807–1888), in dessen Haushalt Alois aufgewachsen war, als dessen Vater nachträglich amtlich beurkunden und seinen Nachnamen auf ''Hitler'' ändern. Klara Pölzl war seine Enkelin.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 64–67.</ref> Johann Nepomuk selbst gilt manchen [[Historiker]]n jedoch ebenfalls als möglicher Vater von Alois; dann wäre Klara Pölzl dessen Nichte ersten Grades gewesen.<ref>Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1936'', Stuttgart 1998, S. 33–37; Wolfgang Zdral: ''Die Hitlers. Die unbekannte Familie des Führers.'' Campus Verlag, 2005, ISBN 3-593-37457-9, [http://books.google.de/books?id=cTvea_tfRGEC&pg=PA11 S. 11–20].</ref> |

|||

Adolf Hitler hatte drei ältere Geschwister, die noch vor seiner Geburt starben, zwei jüngere, von denen nur seine Schwester [[Paula Hitler|Paula]] das Erwachsenenalter erreichte, sowie zwei Halbgeschwister aus der zweiten Ehe des Vaters: [[Alois Hitler (Jr.)|Alois junior]] und [[Angela Hitler|Angela]]. Sie wuchsen nach dem Tod ihrer Mutter im Haushalt von Hitlers Eltern auf.<ref>Joachim Fest: ''Hitler. Eine Biographie.'' 2. Auflage 1999, S. 34.</ref> |

|||

1908 äußerte sich Hitler dankbar für seinen geänderten Familiennamen.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien: Lehrjahre eines Diktators.'' München 1998, S. 67.</ref> Seit 1923 verschwieg er aus politischen Gründen manche Details seiner Herkunft.<ref>Björn Dumont: ''Gewebe oder Flickenteppich? Textmuster in Adolf Hitlers „Mein Kampf“.'' Frank & Timme, 2010, ISBN 3-865-96317-X, [http://books.google.de/books?id=X3Ooq5LvcswC&pg=PA68 S. 68]; Othmar Plöckinger: ''Frühe biografische Texte zu Hitler. Zur Bewertung der autobiografischen Teile in „Mein Kampf“''. In: ''[[Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte]]'' (VfZ) 58/2010, Heft 1, S. 93–114 ({{DOI|10.1524/vfzg.2010.0004}}).</ref> 1930 verbot er seinem Halbbruder Alois Hitler junior und dessen Sohn [[William Patrick Hitler]], sich in Medien als seine Verwandten vorzustellen, da seine Gegner seine Herkunft nicht kennen dürften. Er wollte das öffentliche Interesse an seiner Abstammung beenden.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 68–73; Wolfgang Zdral: ''Die Hitlers. Die unbekannte Familie des Führers.'' 2005, [http://books.google.de/books?id=cTvea_tfRGEC&pg=PA75 S. 75–77].</ref> Als ausländische Medien 1932 öfter jüdische Vorfahren Hitlers behaupteten, ließ er zwei [[Genealogie|Genealogen]] seinen Stammbaum erforschen und 1937 veröffentlichen. Nach dem [[Anschluss Österreichs|„Anschluss“ Österreichs]] 1938 ließ er die Heimatdörfer seiner Eltern und Großeltern, [[Döllersheim (Gemeinde Pölla)|Döllersheim]] und Strones, zum militärischen Sperrgebiet erklären, Gedenktafeln für seine Vorfahren entfernen und für einen großen [[Truppenübungsplatz Allentsteig|Truppenübungsplatz]] bis 1942 alle etwa 7000 Einwohner vertreiben. Das Ehrengrab seiner Großmutter wurde zerstört; die Taufakten ihrer Familie wurden bewahrt.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 68–73.</ref> |

|||

Der Journalist [[Wolfgang Zdral]] vermutet, dass Hitler damit weitere Zweifel an seinem „[[Ariernachweis]]“ unterbinden und [[Inzest]]-Vorwürfen wegen der Blutsverwandtschaft seiner Eltern vorbeugen wollte.<ref>Wolfgang Zdral: ''Die Hitlers. Die unbekannte Familie des Führers.'' 2005, [http://books.google.de/books?id=cTvea_tfRGEC&pg=PA20 S. 20].</ref> Die von dem Nationalsozialisten [[Hans Frank]] 1945/46 aufgestellte, 1953 postum veröffentlichte „[[Frankenberger-These]]“ eines möglichen jüdischen Großvaters Hitlers<ref>Hans Frank: ''Im Angesicht des Galgens. Deutung Hitlers und seiner Zeit auf Grund eigener Erlebnisse und Erkenntnisse. Geschrieben im Nürnberger Justizgefängnis.'' (1953) Neuhaus bei Schliersee, 2. Auflage 1955, S. 330 f.</ref> hat der Hitlerbiograf [[Werner Maser]] 1971 widerlegt.<ref>Werner Maser: ''Adolf Hitler. Legende, Mythos, Wirklichkeit.'' (1971) 12. Ausgabe 1989, S. 14–30; rezipiert von Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 73–77; Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1936.'' Stuttgart 1998, S. 35 f.</ref> |

|||

=== Schulzeit === |

|||

Wegen häufiger Umzüge der Familie besuchte Hitler von 1896 bis 1900 verschiedene [[Volksschule]]n in [[Passau]] und [[Lambach]], wo er als guter Schüler galt. Nach dem Umzug nach [[Leonding]] besuchte er die [[Realschule#Österreich|Realschule]] in [[Linz]], wo er sich lernunwillig zeigte und die fünfte, sechste und siebente Klasse wiederholen musste. Den Religionsunterricht bei [[Franz Sales Schwarz]] verachtete er; nur den Geografie- und Geschichtsunterricht bei [[Leopold Pötsch]] hob er 1925 als positiven Einfluss hervor.<ref>Gustav Keller: ''Der Schüler Adolf Hitler: Die Geschichte eines lebenslangen Amoklaufs.'' Lit Verlag, Münster 2010, ISBN 3-643-10948-2, [http://books.google.de/books?id=V1Ok70lv5NgC&pg=PA32 S. 32] und [http://books.google.de/books?id=V1Ok70lv5NgC&pg=PA37 37 f.]; Pötsch lehnte diese Verehrung später ab: Peter G. J. Pulzer: ''Die Entstehung des politischen Antisemitismus in Deutschland und Österreich 1867–1914.'' Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004, [http://books.google.de/books?id=YblnHGO8YLwC&pg=PA229 S. 229, Fn 64].</ref> Damals las Hitler begeistert Bücher von [[Karl May]], den er zeitlebens verehrte. Sein Vater hatte ihn für eine [[Beamter (Österreich)|Beamtenlaufbahn]] bestimmt und bestrafte seine Lernunwilligkeit mit häufigem, aber erfolglosen Prügeln.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 21 f.</ref> Er starb Anfang 1903. 1904 schickte die Mutter Hitler auf die Realschule in [[Steyr]]. Dort wurde er wegen schlechter Schulnoten nicht in die neunte Klasse versetzt. Mit einer vorübergehenden Unpässlichkeit erreichte er, dass er zur Mutter nach Linz zurückkehren und die Realschule ohne Abschluss verlassen durfte. |

|||

In Linz lernte Hitler durch Mitschüler, Lehrer und Zeitungen das Denken des radikalen Antisemiten und Gründers der [[Alldeutsche Vereinigung|Alldeutschen Vereinigung]] [[Georg von Schönerer]] kennen.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 23-27 und 337.</ref> Er besuchte erstmals Aufführungen von [[Oper]]n [[Richard Wagner]]s, darunter ''[[Rienzi]]''. Dazu äußerte er später: „In jener Stunde begann es“. Unter dem Eindruck der Hauptfigur soll er laut seinem damaligen Freund [[August Kubizek]] gesagt haben: „Ich will ein [[Volkstribun]] werden.“<ref>[[Saul Friedländer]], [[Jörn Rüsen]]: ''Richard Wagner im Dritten Reich: Ein Schloss Elmau-Symposion.'' C.H. Beck, München 2000, [http://books.google.de/books?id=YTUZq6jNUv4C&pg=PA173 S. 173 f.] Hitlers Wagner-Verehrung enthielt jedoch keinen Bezug auf Wagners antisemitische Schriften: Beatrix Vogel: ''Der Mensch – sein eigenes Experiment: Kolloquium des Nietzsche-Forums München. Vorträge aus den Jahren 2003–2005. Mit Nietzsche denken. Band 4.'' Buch & Media, 2008, ISBN 3-865-20317-5, [http://books.google.de/books?id=I9BbnrObcm0C&pg=PA413 S. 413, Fn 67].</ref> |

|||

1925 stellte Hitler sein ganzes Schulverhalten als Lernstreik gegen den Vater dar und behauptete, ein schweres Lungenleiden habe seinen Schulabschluss vereitelt.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 31–33.</ref> Die Gewalttätigkeit des Vaters gilt als mögliche Wurzel für seine Entwicklung.<ref>Vera Schwers: ''Kindheit im Nationalsozialismus aus biographischer Sicht.'' Lit Verlag, 2002, ISBN 3-825-86051-5, [http://books.google.de/books?id=ygqVIXs5gQwC&pg=PA40 S. 40–42].</ref> Nach [[Joachim Fest]] schwankte er schon in der Schulzeit zwischen intensiver Beschäftigung mit verschiedenen Projekten und Untätigkeit und zeigte ein lebenslanges Unvermögen zu regelmäßiger Arbeit.<ref>Joachim Fest: ''Hitler. Eine Biographie.'' 1998, S. 251 f.</ref> |

|||

=== „Kunstmaler“ in Wien und München === |

|||

Ab 1903 bezog Hitler eine Halbwaisenrente, ab 1905 erhielt er zudem Finanzhilfen von seiner Mutter und von seiner Tante Johanna. Anfang 1907 erkrankte seine Mutter an Brustkrebs; der jüdische Hausarzt [[Eduard Bloch (Arzt)|Eduard Bloch]] pflegte sie. Hitler soll auf einer schmerzhaften Therapieform bestanden haben, die ihren Tod beschleunigte.<ref>Arno Gruen: ''Der Fremde in uns.'' Klett-Cotta, Stuttgart 2002, [http://books.google.de/books?id=4WOsldvnBsUC&pg=PA67 S. 67 f.]</ref> |

|||

Seit 1906 wollte Hitler [[Kunstmaler]] werden. Er sah sich zeitlebens als verkannter [[Künstler]].<ref>Birgit Schwarz: ''Geniewahn: Hitler und die Kunst.'' Böhlau, Wien 2009, ISBN 3-205-78307-7, [http://books.google.de/books?id=QGiU-zvhVUsC&pg=PA11 S. 11 ff.]</ref> Im Oktober 1907 bewarb er sich erfolglos für ein Kunststudium an der [[Akademie der bildenden Künste Wien|Allgemeinen Malerschule der Wiener Kunstakademie]]. Er blieb zunächst in [[Wien]], kehrte aber nach Linz zurück, als er am 24. Oktober erfuhr, dass seine Mutter nur noch wenige Wochen zu leben habe. Nach Aussage Blochs und Hitlers Schwester versorgte er den elterlichen Haushalt bis zum Tod der Mutter am 21. Dezember 1907 und sorgte für ihr Begräbnis zwei Tage darauf. Er bedankte sich dabei bei Bloch, schenkte ihm einige seiner Bilder und schützte ihn 1938 vor der Festnahme durch die [[Geheime Staatspolizei|Gestapo]].<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 53–57.</ref> |

|||

Indem er sich als Kunststudent ausgab, erhielt Hitler von Januar 1908 bis 1913 eine [[Waisenrente]] von 25 Kronen monatlich, sowie das Erbe seiner Mutter von höchstens 1000 Kronen.<ref>In heutiger Währung und inflationsbereinigt entspricht dies {{Inflation|DE|25|1908}} bzw. {{Inflation|DE|1000|1908}} [[Euro]]. Diese Zahl bezieht sich auf den vergangenen Januar.</ref> Davon konnte er etwa ein Jahr in Wien leben.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 58.</ref> Sein Vormund Josef Mayrhofer drängte ihn mehrmals vergeblich, zugunsten seiner minderjährigen Schwester Paula auf seinen Rentenanteil zu verzichten und eine Lehre zu beginnen. Hitler weigerte sich und brach den Kontakt ab. Er verachtete einen „Brotberuf“ und wollte in Wien Künstler werden. Im Februar 1908 ließ er eine Einladung des renommierten Bühnenbildners [[Alfred Roller]] ungenutzt, der ihm eine Ausbildung angeboten hatte. Als ihm das Geld ausging, besorgte er sich im August einen Kredit seiner Tante Johanna von 924 Kronen. Bei der zweiten Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie im September wurde er nicht mehr zum Probezeichnen zugelassen. Er verschwieg seinen Verwandten diesen Misserfolg und seinen Wohnsitz, um seine Waisenrente weiter zu erhalten.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 62 f., 87 und 195–197.</ref> Deshalb gab er sich bei Wohnungswechseln als „akademischer Maler“ oder „Schriftsteller“ aus. Ihm drohte die Einziehung zum Wehrdienst in der [[Gemeinsame Armee|österreichischen Armee]].<ref>Joachim Fest: ''Hitler. Eine Biographie.'' 1998, S. 69 f.</ref> |

|||

Nach August Kubizek, der sich mit ihm 1908 und 1909 ein Zimmer teilte, interessierte sich Hitler damals mehr für Wagneropern als für Politik. Nach seinem Auszug im Juli 1909 mietete er in kurzen Zeitabständen immer weiter von der Innenstadt entfernte Zimmer an, offenbar weil seine Geldnot wuchs. Im Herbst 1909 bezog er für drei Wochen ein Zimmer in der Sechshauser Straße 58 in Wien; danach war er drei Monate lang nicht behördlich angemeldet. Aus seiner Aussage in einer Strafanzeige ist ersichtlich, dass er ein [[Notschlafstelle|Obdachlosenasyl]] in [[Meidling]] bewohnte.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 206 und 247.</ref> Anfang 1910 zog Hitler in das [[Männerwohnheim Meldemannstraße]]. 1938 ließ er alle Akten über seine Aufenthaltsorte in Wien beschlagnahmen und gab ein Haus in einem gehobenen Wohnviertel als seine Studentenwohnung aus.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitler’s Vienna. The Truth about his formative years.'' In: Gerhard A. Ritter, Anthony J. Nicholls, Hans Mommsen (Hrsg.): ''The Third Reich Between Vision and Reality: New Perspectives on German History 1918–1945.'' Berg Publishing, 2003, ISBN 1-859-73627-0, [http://books.google.de/books?id=urvDFb4g4ZQC&pg=PA24 S. 24].</ref> |

|||

Ab 1910 verdiente sich Hitler Geld durch nachgezeichnete oder als Aquarelle kopierte Motive von Wiener Ansichtskarten. Diese verkaufte sein Mitbewohner [[Reinhold Hanisch]] bis Juli 1910 für ihn, danach der jüdische Mitbewohner Siegfried Löffner. Dieser zeigte Hanisch im August 1910 wegen der angeblichen Unterschlagung eines Hitlerbildes bei der Wiener Polizei an. Hanisch wurde wegen einer Meldung in Wien unter falschem Namen zu sieben Tagen Gefängnis verurteilt. Der Maler Karl Leidenroth zeigte Hitler, wahrscheinlich im Auftrag Hanischs, wegen des unberechtigten Führens des Titels eines „akademischen Malers“ anonym an und erreichte, dass die Polizei ihm diesen Titel untersagte.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 248.</ref> Daraufhin ließ Hitler seine Bilder von dem Männerheimbewohner Josef Neumann sowie den Händlern [[Jakob Altenberg]] und [[Samuel Morgenstern]] verkaufen. Alle drei waren jüdischer Herkunft. Der Mitbewohner im Männerwohnheim [[Karl Honisch]] schrieb später, Hitler sei damals „schmächtig, schlecht genährt, hohlwangig mit dunklen Haaren, die ihm ins Gesicht schlugen“, und „schäbig gekleidet“ gewesen, habe jeden Tag in derselben Ecke des Schreibzimmers gesessen und Bilder gezeichnet oder gemalt.<ref>Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1945.'' 2. Auflage 2009, S. 55.</ref> |

|||

In Wien las Hitler Zeitungen und in hoher Auflage verbreitete Schriften von [[Alldeutscher Verband|Alldeutschen]], [[Deutschnationale Bewegung|Deutschnationalen]] und [[Judenfeindlichkeit|Antisemiten]], darunter möglicherweise die Schrift ''Der Unbesiegbare'' von [[Guido von List]]. Diese schildert das Wunschbild eines vom „[[Schicksal]]“ bestimmten, unfehlbaren germanischen Heldenfürsten, der die [[Germanen]] vor dem Untergang retten und zur Weltherrschaft führen werde. Dieser Einfluss könnte Hitlers später beanspruchte Auserwähltheit und Unfehlbarkeit, die ihn keine Irrtümer zugeben ließen, mit erklären.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 303–307.</ref> Er las womöglich auch die Zeitschrift ''[[Ostara (Zeitschrift)|Ostara]]'', die der List-Schüler [[Jörg Lanz von Liebenfels]] herausgab,<ref>Dies ist jedoch keineswegs gesichert. Vgl. Rainer Kipper: ''Der Germanenmythos im Deutschen Kaiserreich.'' Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002, [http://books.google.de/books?id=tV8Pe4Z7oSkC&pg=PA348 S. 348, Fn 137]. Vgl. auch Ludolf Herbst: ''Hitlers Charisma.'' Fischer, Frankfurt a.M. 2010, S. 72.</ref> und die von [[Eduard Pichl]] verfasste Biografie Georg von Schönerers (1912). Dieser hatte seit 1882 die „Entjudung“ und „Rassentrennung“ per Gesetz gefordert, einen [[Arierparagraph]]en für seine Partei eingeführt, ein völkisch-rassistisches [[Deutschtum]] gegen den [[Multikulturalismus]] der [[Habsburger Monarchie]] und als Ersatzreligion für das katholische Christentum vertreten ([[Los-von-Rom-Bewegung|„Los von Rom!“]]). Hitler hörte Reden seines Anhängers, des Arbeiterführers [[Franz Stein (Arbeiterführer)|Franz Stein]], und seines Konkurrenten, des Reichsratsabgeordneten [[Karl Hermann Wolf]]. Beide bekämpften die „verjudete“ [[Sozialdemokratie]], tschechische Nationalisten und [[Slawen]]. Stein strebte eine deutsche [[Volksgemeinschaft]] als Aufhebung von [[Klassenkampf]] an; Wolf strebte ein Großösterreich an und gründete 1903 die [[Deutsche Arbeiterpartei (Österreich-Ungarn)]] (DAP) mit. Hitler hörte und bewunderte auch den populären Wiener Bürgermeister [[Karl Lueger]], der die [[Christlichsoziale Partei (Österreich)]] gegründet hatte, für Wiens „[[Germanisierung]]“ eintrat und als antisemitischer und antisozialdemokratischer „Volkstribun“ massenwirksame Reden hielt. Hitler diskutierte 1910 nach Aussagen seiner Mitbewohner im Männerwohnheim über politische Folgen von Luegers Tod, lehnte einen Parteieintritt ab und befürwortete eine neue, nationalistische Sammlungsbewegung.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 338–435.</ref> |

|||

Wieweit diese Einflüsse ihn prägten, ist ungewiss. Damals sei, so [[Hans Mommsen]], sein Hass auf die Sozialdemokraten, die [[Habsburgermonarchie]] und die Tschechen vorherrschend gewesen.<ref>Hans Mommsen: ''Foreword.'' In: Gerhard A. Ritter, Anthony J. Nicholls, Hans Mommsen (Hrsg.): ''The Third Reich Between Vision and Reality: New Perspectives on German History 1918–1945.'' 2003, [http://books.google.de/books?id=AUBhhKDkn1sC&pg=PP7 S. VII f.]; Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1945.'' München 2009, S. 60.</ref> Bis Sommer 1919 sind keine antisemitischen, aber einige hochschätzende Aussagen Hitlers über Juden überliefert. Erst ab Herbst 1919 griff er auf antisemitische Klischees zurück, die er in Wien kennengelernt hatte; erst ab 1923 stellte er Schönerer, Wolf und Lueger als seine Vorbilder dar.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 496 f.</ref> |

|||

Im Mai 1913 erhielt Hitler das Erbe des Vaters (etwa 820 [[Österreichische Krone|Kronen]]), zog nach [[München]] und mietete in der Schleißheimer Straße 34 ([[Maxvorstadt]]) ein anfangs mit [[Rudolf Häusler]] geteiltes Zimmer. Er las unter anderem die rassistischen Schriften [[Houston Stewart Chamberlain]]s, malte weiterhin Bilder, meist nach Fotografien wichtiger Gebäude, und verkaufte sie an eine Münchner Kunsthandlung. Er behauptete später, er habe sich nach einer „deutschen Stadt“ gesehnt und sich zum „Architektur-Maler“ ausbilden lassen wollen. Tatsächlich wollte er dem Wehrdienst in Österreich entgehen. Nachdem die Münchner Kriminalpolizei ihn am 18. Januar 1914 aufgegriffen und beim österreichischen Konsulat vorgeführt hatte, wurde er am 5. Februar 1914 in [[Salzburg]] gemustert, aber als waffenunfähig beurteilt und vom Wehrdienst zurückgestellt.<ref>Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1936.'' Stuttgart 1998, S. 105 f., S. 120–124; David Clay Large: ''Hitlers München. Aufstieg und Fall der Hauptstadt der Bewegung.'' München 2006, S. 72–74.</ref> |

|||

Liebesbeziehungen Hitlers zwischen 1903 und 1914 sind unbekannt. Kubizek und Hanisch zufolge äußerte er sich in Wien verächtlich über weibliche Sexualität und floh vor Annäherungsversuchen von Frauen. Er verehrte zwar 1906 eine Linzer Schülerin, Stefanie Rabatsch, aber ohne Kontaktaufnahme. Später bezeichnete er eine Emilie, wohl die Schwester Häuslers, als seine „erste Geliebte“. Auch dies stuft [[Brigitte Hamann]] als Wunschdenken ein. Hitler soll schon 1908 wie die Alldeutschen ein Verbot der [[Prostitution]] und sexuelle [[Askese]] für junge Erwachsene gefordert und letztere aus Angst vor einer [[Infektion]] mit [[Syphilis]] selbst geübt haben.<ref>Brigitte Hamann: ''Hitlers Wien.'' München 1998, S. 513–524.</ref> |

|||

=== Soldat im Ersten Weltkrieg === |

|||

[[Datei:Bundesarchiv Bild 146-1974-082-44, Adolf Hitler im Ersten Weltkrieg retouched.jpg|miniatur|Hitler (ganz rechts) als Soldat im Jahr 1915]] |

|||

Wie viele andere begrüßte Hitler im [[Augusterlebnis|August 1914]] begeistert den Beginn des [[Erster Weltkrieg|Ersten Weltkriegs]]. Er trat am 16. August 1914 als [[Freiwilliger (Militär)|Kriegsfreiwilliger]] in die [[Bayerische Armee]] ein, wurde am 8. Oktober 1914 auf den König von Bayern und anschließend auf den [[Kaiser von Österreich]], [[Franz Joseph I.|Franz Joseph]], vereidigt und dem [[Königlich Bayerisches Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 16|Reserve-Infanterie-Regiment 16]] zugeteilt. Er nahm Ende Oktober 1914 an der [[Erste Flandernschlacht|ersten Flandernschlacht]] teil, wurde daraufhin zum 1. November 1914 zum [[Gefreiter|Gefreiten]] befördert und am 2. Dezember 1914 aus unbekannten Detailgründen mit dem [[Eisernes Kreuz|Eisernen Kreuz]] II. Klasse ausgezeichnet.<ref>Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irina Renz: ''Enzyklopädie Erster Weltkrieg.'' Ferdinand Schöningh, Paderborn 2009, ISBN 978-3-8252-8396-4, S. 560.</ref> |

|||

Ab dem 9. November 1914 bis zum Ende des Krieges diente Hitler als [[Bursche#Ordonnanz|Ordonnanz]] und Meldegänger zwischen Regimentsstab und Bataillonsstäben mit 1,5 bis 5 Kilometer Abstand zur [[Kriegsfront#Hauptkampflinie (HKL)|Hauptkampflinie]] der [[Westfront (Erster Weltkrieg)|Westfront]].<ref>Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1936.'' Stuttgart 1998, S. 130 f.</ref> Vom März 1915 bis September 1916 wurde er im Sektor Aubers-[[Fromelles]] ([[Kanton La Bassée]]) und in der [[Schlacht von Fromelles]] (19./20. Juli 1916) eingesetzt.<ref>John Frank Williams: ''Corporal Hitler and the Great War 1914–1918: the List Regiment'', MPG Books Abingdon/New York 2005, ISBN 0-415-35855-8, S. 134–146; Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1936.'' Stuttgart 1998, S. 134.</ref> In der [[Schlacht an der Somme]] wurde Hitler am 5. Oktober 1916 bei ''le Barqué'' ([[Ligny-Thilloy]]) von einer Granatenexplosion am linken Oberschenkel verwundet<ref>[[Bayerisches Kriegsarchiv|Bayerisches Hauptstaatsarchiv IV]], z. B. Kriegsstammrolle Nr. 4421.</ref> und bis zum 4. Dezember im [[Beelitz-Heilstätten|Vereinslazarett Beelitz]] gesund gepflegt. Dort wollte er das Verfliegen der Kriegsbegeisterung von 1914 in Deutschland erstmals bemerkt haben; bei seinem Pflegeaufenthalt in München habe er die Stadt kaum wiedererkannt.<ref>Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1936.'' Stuttgart 1998, S. 134 f.; David Clay Large: ''Hitlers München. Aufstieg und Fall der Hauptstadt der Bewegung.'' München 2006, S. 104–106.</ref> |

|||

Am 5. März 1917 kehrte Hitler zu seiner inzwischen nach [[Vimy]] verlegten alten Einheit zurück. Im Frühjahr nahm er mit dieser an der [[Schlacht von Arras (1917)|Schlacht von Arras]], im Sommer an der [[Dritte Flandernschlacht|Dritten Flandernschlacht]], ab Ende März 1918 an der [[Deutsche Frühjahrsoffensive 1918|deutschen Frühjahrsoffensive]] und an der kriegsentscheidenden zweiten [[Schlacht an der Marne (1918)|Schlacht an der Marne]] teil.<ref>Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irina Renz: ''Enzyklopädie Erster Weltkrieg.'' Paderborn 2009, S. 560.</ref> Im Mai 1918 erhielt er ein Regimentsdiplom für hervorragende Tapferkeit und das [[Verwundetenabzeichen]] in Schwarz. Am 4. August erhielt er das Eiserne Kreuz I. Klasse für einen Meldegang an die Front nach dem Ausfall aller Telefonleitungen. Der Regimentsadjutant [[Hugo Gutmann]], ein Jude, hatte ihm dafür diese Auszeichnung versprochen; der Divisionskommandeur genehmigte sie erst nach zwei Wochen.<ref>Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1936.'' Stuttgart 1998, S. 136.</ref> |

|||

Hitler verhielt sich laut Zeitzeugen unterwürfig gegenüber Offizieren. „Den Vorgesetzten achten, niemandem widersprechen, blindlings sich fügen“, gab er 1924 vor Gericht als seine Maxime an. Er klagte nie über schlechte Behandlung als Soldat und sonderte sich damit von seinen Kameraden ab. Darum beschimpften sie ihn als „weißen Raben“.<ref>Konrad Heiden: ''Adolf Hitler: das Zeitalter der Verantwortungslosigkeit; eine Biographie.'' Europaverlag, 1936, S. 57.</ref> Nach ihren Aussagen rauchte und trank er nicht, redete nie über Freunde und Familie, war nicht an [[Bordell]]besuchen interessiert und saß oft stundenlang lesend, nachdenkend oder malend in einer Ecke des [[Unterstand]]s.<ref name="Ian Kershaw 1936">Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1936.'' Stuttgart 1998, S. 131 f.</ref> Spätere Aussagen von Kriegskameraden, die Hitler für Kameradschaft, Tapferkeit und Einsatz lobten, gelten als unglaubwürdig, da die NSDAP sie dafür mit Funktionärsposten und Geld belohnte.<ref name="Ian Kershaw 1936" /> Die Nationalsozialisten [[Fritz Wiedemann (Offizier)|Fritz Wiedemann]] und [[Max Amann (Politiker)|Max Amann]] behaupteten nach 1933, Hitler selbst habe eine militärische Beförderung, für die er als mehrfach verwundeter Träger des Eisernen Kreuzes beider Klassen in Frage gekommen wäre, abgelehnt.<ref>Anton Joachimsthaler: ''Hitlers Weg begann in München 1913–1923.'' Herbig, 2000, ISBN 3-776-62155-9, S. 158.</ref> |

|||

Am 15. Oktober 1918 wurde Hitler bei [[Wervik]] in Flandern von [[Senfgas]] getroffen und erblindete vorübergehend. Der blinde Verwundete wurde im Reservelazarett von [[Pasewalk]] jedoch in der psychiatrischen Abteilung behandelt und seine zeitweilige Erblindung war, wie [[Thomas Weber (Historiker)|Thomas Weber]] schrieb,<ref>Thomas Weber: ''Hitlers erster Krieg. Der Gefreite Hitler im Weltkrieg – Mythos und Wahrheit.'' Propyläen Verlag, Berlin 2011, S. 294 f.</ref> die [[psychosomatisch]]e Folge einer [[Psychopathie]] mit [[Hysterie|hysterischen]] Symptomen, kurz [[Kriegshysterie]] genannt. Während seines Lazarettaufenthalts vom 21. Oktober bis zum 19. November erfuhr er am 10. November von der [[Novemberrevolution]] und den [[Waffenstillstand von Compiègne (1918)|Waffenstillstandsverhandlungen von Compiègne]]. Er bezeichnete die Ereignisse 1925 im Sinne der [[Dolchstoßlegende]] als „größte Schandtat des Jahrhunderts“ und behauptete, damals habe er beschlossen, Politiker zu werden.<ref>Adolf Hitler: ''Mein Kampf.'' München 1940, S. 223; zitiert bei Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1945.'' 2009, S. 80.</ref> Dies gilt als [[Legende]]nbildung, da Hitler damals nahezu mittel- und perspektivlos und ohne Kontakte zu Politikern war und sich vor 1923 nie zu diesem angeblichen Entschluss äußerte.<ref>Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1936.'' Stuttgart 1998, S. 85 und 145.</ref> |

|||

Nach Hitlers [[Feldpost]]briefen missbilligte er den spontanen [[Weihnachtsfrieden (Erster Weltkrieg)|Weihnachtsfrieden 1914]]. Am 5. Februar 1915 schilderte er die Kampfhandlungen detailliert und äußerte zum Schluss, er hoffe auf die endgültige Abrechnung mit den Feinden im Inneren.<ref>Brief dokumentiert bei Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1945.'' 2009, S. 76 f.</ref> 1941 stellte er deutsche [[Kriegsverbrechen]] im besetzten Belgien wie Brandschatzung und Massenerschießungen zur Vergeltung von Sabotage als vorbildliche Herrschaftsmethode dar.<ref>John Horne, Alan Kramer: ''Deutsche Kriegsgreuel 1914. Die umstrittene Wahrheit.'' Hamburg 2004, S. 600; Werner Jochmann (Hrsg.): ''Monologe im Führerhauptquartier 1941–1944. Aufgezeichnet von Heinrich Heim.'' München 2000, S. 59.</ref> |

|||

[[Sebastian Haffner]] nannte Hitlers Fronterfahrung sein „einziges Bildungserlebnis“.<ref>Sebastian Haffner: ''Anmerkungen zu Hitler.'' Düsseldorf 1980, S. 11.</ref> [[Ian Kershaw]] urteilte: {{"|Der Krieg und die Folgen haben Hitler geschaffen.}}<ref>Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1936.'' Stuttgart 1998, S. 126.</ref> Da Hitler sich 1914 erstmals in seinem Leben ganz einer Sache hingegeben habe, dem Krieg, hätten sich seine schon mitgebrachten Vorurteile und Phobien in der Erbitterung über die Kriegsniederlage ab 1916 entscheidend verstärkt.<ref>Ian Kershaw: ''Hitler. 1889–1945.'' 2009, S. 82.</ref> |

|||

Dass der Erste Weltkrieg indes nicht als Schlüsselerlebnis für Hitlers späteres politisches Wirken und das vieler seiner Zeitgenossen angesehen werden darf, stellte Thomas Weber heraus, der Hitlers Regiment und seine Kriegszeit einer eingehenden Analyse unterzog. Demnach waren „Hitlers Zukunft und seine politische Identität […] noch vollkommen offen und formbar, als er aus dem Krieg zurückkehrte.“ Es seien auch nicht allein die Erfahrungen mit der [[Münchner Räterepublik]] als solche gewesen, die zu seiner Radikalisierung beigetragen hätten, sondern vielmehr die politische Entwicklung der Personen in seiner nächsten Umgebung und die Bedingungen der Nachkriegszeit in Bayern.<ref>Vgl. dazu Thomas Weber: ''Hitlers erster Krieg.'' 1. Aufl., Berlin 2012, S. 301–337, hier (Zitat) S. 337.</ref> |

|||

== Politischer Aufstieg (1919–1933) == |

== Politischer Aufstieg (1919–1933) == |

||

Version vom 11. Oktober 2012, 19:51 Uhr

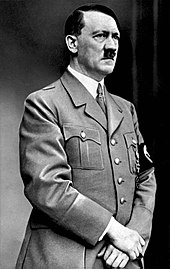

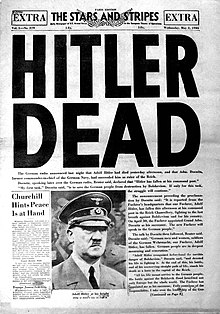

Adolf Hitler (* 20. April 1889 in Braunau am Inn im damaligen Österreich-Ungarn; † 30. April 1945 in Berlin) war von 1933 bis 1945 Diktator des Deutschen Reiches.

Ab 1921 war er Vorsitzender der NSDAP und prägte die antisemitische und rassistische Ideologie des Nationalsozialismus, zum Beispiel mit seiner Programmschrift Mein Kampf. Im Jahr 1923 versuchte er mit dem sogenannten Hitler-Ludendorff-Putsch, die Weimarer Republik gewaltsam zu stürzen. Am 30. Januar 1933 wurde er zum deutschen Reichskanzler ernannt. Sein Regime beseitigte die pluralistische Demokratie, den Föderalismus und den Rechtsstaat durch Notverordnungen, Gleichschaltungsgesetze, Organisations- und Parteiverbote, Lagerhaft, Folter und Morde an politischen Gegnern. Die deutschen Juden wurden systematisch ausgegrenzt und entrechtet, etwa durch die Nürnberger Gesetze von 1935. Gleichwohl gewann Hitler infolge wirtschafts- und außenpolitischer Erfolge enorme Popularität in Deutschland. 1934 übernahm er das Amt des Reichspräsidenten und ließ sich fortan offiziell als „Führer und Reichskanzler“ bezeichnen. Ab 1938 hatte er die unmittelbare Befehlsgewalt über die gesamte Wehrmacht inne (→ Blomberg-Fritsch-Krise), und seit 1939 setzte sich zunehmend der Eigenname der Führer durch, bis dieser 1941 Hitler allein vorbehalten blieb.

Hitler löste 1939 mit dem deutschen Angriff auf Polen den Zweiten Weltkrieg aus, in dessen Verlauf die Nationalsozialisten zahlreiche Massenmorde an religiösen, ethnischen und weiteren gesellschaftlichen Gruppen verübten. Ab 1941 führte sein Regime einen als „Kampf um Lebensraum“ angelegten Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion und begann einen systematischen Völkermord; in dessen Folge im Rahmen des Holocaust etwa sechs Millionen europäische Juden und im Verlauf des Porajmos bis zu 500.000 Sinti und Roma ermordet wurden. Hitlers verbrecherische Politik forderte zudem Millionen Kriegstote und führte zur Zerstörung weiter Teile Deutschlands und Europas.

Politischer Aufstieg (1919–1933)

Propagandaredner der Reichswehr

Am 21. November 1918 kehrte Hitler aus Pasewalk nach München in die Oberwiesenfeldkaserne des 2. bayerischen Infanterieregiments zurück. Um der allgemeinen Demobilisierung zu entgehen, blieb er bis zum 31. März 1920 in der Reichswehr. In dieser Zeit formte er sein politisches Weltbild, entdeckte und erprobte sein demagogisches Redetalent.[1]

Vom 4. Dezember 1918 bis 25. Januar 1919 bewachte Hitler mit 15 Kameraden etwa 1000 französische und russische Kriegsgefangene in einem von Soldatenräten geleiteten Lager in Traunstein. Am 12. Februar wurde er nach München in die 2. Demobilmachungskompanie versetzt und ließ sich am 15. Februar zu einem der Vertrauensmänner seines Regiments wählen. Als solcher arbeitete er mit der Propagandaabteilung der neuen bayerischen Staatsregierung unter Kurt Eisner (USPD) zusammen und sollte seine Kameraden in Demokratie schulen. Am 16. Februar nahm er daher mit seinem Regiment an einer Demonstration des „Revolutionären Arbeiterrates“ in München teil.

Am 26. Februar 1919 begleitete Hitler als stiller Beobachter den Trauerzug für den fünf Tage zuvor ermordeten Eisner.[2] Am 15. April ließ er sich zum Ersatzbataillonsrat der Soldatenräte der Münchner Räterepublik wählen, die am 7. April ausgerufen und am 13. April als „kommunistische Räterepublik“ proklamiert worden war. Nach deren gewaltsamer Niederschlagung im Mai 1919 denunzierte Hitler andere Vertrauensleute aus dem Bataillonsrat vor einem Standgericht der Münchner Reichswehrverwaltung als „ärgste und radikalste Hetzer […] für die Räterepublik“, trug damit zu ihrer Verurteilung bei und erkaufte sich das Wohlwollen der neuen Machthaber. Später verschwieg er seine vorherige Zusammenarbeit mit den sozialistischen Soldatenräten.[3] Diese wird meist als Opportunismus oder als Beleg dafür gewertet, dass Hitler bis dahin kein ausgeprägter Antisemit gewesen sein könne.[4]

Im Mai 1919 traf Hitler erstmals den Leiter der „Aufklärungsabteilung“ im Reichswehrgruppenkommando 4, Hauptmann Karl Mayr. Hitler wurde als „V-Mann“ der Aufklärungsabteilung übernommen und nahm vom 5. bis 12. Juni sowie vom 26. Juni bis 5. Juli 1919 auf Empfehlung des 2. Infanterieregiments an „antibolschewistischen Aufklärungskursen“ an der Universität München für „Propaganda bei der Truppe“ teil.[5] Damit erhielt er erstmals eine politische Schulung durch deutschnationale, alldeutsche und antisemitische Akademiker, darunter Karl Alexander von Müller, der Hitlers Talent als Redner entdeckte, und Gottfried Feder. Dieser soll ihn laut Mein Kampf damals „zur Gründung einer neuen Partei“ angeregt haben.[6]

Am 22. Juli wurde Hitler zu einem „Aufklärungskommando“ von 26 ausgewählten Ausbildern der Münchner Garnison abgeordnet, die angeblich von Bolschewismus und Spartakismus „verseuchte“ Soldaten im Reichswehr-Lager Lechfeld, darunter viele ehemalige Kriegsgefangene, propagandistisch umerziehen sollten. In dem Kurs dazu vom 20. bis 24. August trat Hitler als Redner hervor, der auch mit antisemitischen Äußerungen starke Emotionen wecken konnte.[7] Er stieg anschließend zur „rechten Hand“ Mayrs auf und wurde durch ihn vermutlich im Herbst 1919 auf einer Versammlung der geheimen rechtsradikalen Offiziersverbindung „Eiserne Faust“ deren Mitbegründer Ernst Röhm vorgestellt.[8]

Zu den Aufgaben von Mayrs V-Leuten gehörte die Überwachung politischer Parteien und Gruppen in München. In dieser Funktion nahm Hitler am 12. September 1919 erstmals an einer Versammlung der Deutschen Arbeiterpartei im Sterneckerbräu teil. Der Parteivorsitzende Anton Drexler lud ihn wegen seiner Redegewandtheit – er widersprach vehement der von einem Diskussionsteilnehmer geforderten Trennung Bayerns vom Reich – direkt zum Parteieintritt ein.[9]

Am 16. September verfasste Hitler in Mayrs Auftrag für Adolf Gemlich, einen Teilnehmer der Lechfelder „Aufklärungskurse“, ein „Gutachten zum Antisemitismus“. Darin betonte er, das Judentum sei eine Rasse, keine Religion. „Dem Juden“ seien „Religion, Sozialismus, Demokratie […] nur Mittel zum Zweck, Geld- und Herrschgier zu befriedigen. Sein Wirken wird in seinen Folgen zur Rassentuberkulose der Völker.“ Daher müsse der „Antisemitismus der Vernunft“ seine Vorrechte planmäßig und gesetzmäßig bekämpfen und beseitigen. „Sein letztes Ziel aber muss unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein. Zu beidem ist nur fähig eine Regierung nationaler Kraft […] nur durch rücksichtslosen Einsatz national gesinnter Führerpersönlichkeiten mit innerlichem Verantwortungsgefühl.“ Mayr stimmte Hitlers Ausführungen weitgehend zu.[10]

Aufstieg zum Führer der NSDAP

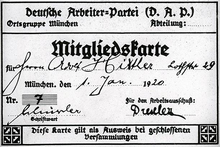

Hitler erbat am 4. Oktober 1919 Mayrs Erlaubnis, der DAP beizutreten, beantragte am 19. Oktober die Aufnahme[11] und wurde als 55. (nicht wie von ihm stets behauptet siebentes) Mitglied aufgenommen.[12] Ab Herbst 1919 beeinflusste der antisemitische Schriftsteller Dietrich Eckart Hitlers Denken, verschaffte ihm Kontakte zum Münchner Bürgertum sowie wichtigen Geldgebern, förderte ihn als rechtsradikalen Agitator bei sozialen Unterschichten und propagierte ihn ab März 1921 als künftigen charismatischen „Führer“ und Retter der deutschen Nation.[13] Von ihm übernahm Hitler bis 1923 die Verschwörungstheorie eines angeblichen Weltjudentums, das sowohl hinter der US-amerikanischen Hochfinanz als auch dem „Bolschewismus“ stecke.[14]

1920 wurde Hitler „Werbeobmann“ für die DAP. Am 24. Februar benannte sie sich in „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei“ um. Hitler trug deren von ihm, Anton Drexler und Gottfried Feder gemeinsam verfasstes 25-Punkte-Programm vor.[15] Als er im März aus der Reichswehr entlassen wurde, konnte er von seinen Honoraren als Parteiredner leben und erreichte im Jahresverlauf pro Auftritt schon 1200 bis 2500 Zuhörer. So warb er erfolgreich neue Mitglieder für die NSDAP an, der andere rechtsradikale Gruppen wie der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund und die im April gegründete, der Thule-Gesellschaft nahestehende Deutschsozialistische Partei (DSP) damals noch starke Konkurrenz machten.[16] Er hielt Drexler von einer Fusion der NSDAP mit der DSP ab, setzte aber bei einem Treffen in Salzburg am 7./8. August ein Bündnis mit der böhmisch-österreichischen DNSAP durch, um den alldeutschen Anspruch seiner Partei zu unterstreichen.

In einer Grundsatzrede vom 13. August 1920 („Warum sind wir Antisemiten?“) erklärte Hitler erstmals ausführlicher seine Ideologie: Alle Juden seien auf Grund ihres angeblich unveränderlichen Rassencharakters unfähig zu konstruktiver Arbeit. Sie seien wesenhaft Parasiten und würden durch viele angebliche Maßnahmen wie Rassenmischung, Volksverdummung durch Kunst und Presse, Förderung des Klassenkampfes bis hin zum Mädchenhandel alles zum Erlangen ihrer Weltherrschaft tun.[17] Damit machte er den rassistischen Antisemitismus zum Hauptmerkmal der NSDAP-Programmatik.

Mit einem langen Regenmantel über dem Anzug, einem „Gangsterhut“, einem auffällig sichtbaren Revolver und einer Reitpeitsche zog Hitler die Aufmerksamkeit bei Münchner Empfängen auf sich. Anhänger beschrieben ihn als „grandiosen Volksredner“, der „äußerlich irgendwie zwischen Unteroffizier und Handlungsgehilfen, mit gezierter Unbeholfenheit und zugleich so viel Redegewalt […] vor einem Massenpublikum“ auftrat.[18]

Hitler wirkte an der Umwandlung der Sturmabteilung (SA) der NSDAP von einer „Saalschutztruppe“ in eine paramilitärisch geordnete Schläger- und Einschüchterungstruppe mit.[19] Er entwarf Hakenkreuzfahnen und Standarten für die Machtdemonstrationen der SA in Stadt und Land.[20]

Hitler wurde als Agitator für die im Reich noch kaum beachtete NSDAP unersetzlich. Als Drexler und andere ohne ihn mit der DSP verhandelten, trat er am 11. Juli 1921 demonstrativ aus der Partei aus. Für seinen Wiedereintritt verlangte er vom Parteivorstand ultimativ seine Wahl zum „ersten Vorsitzenden der Partei mit diktatorischen Vollmachten“, der allein über Zusammenschlüsse, Namens- und Programmänderungen entscheiden dürfe. Indem Drexler das akzeptierte, entmachtete er sich selbst. Hitler schloss nach seinem Wiedereintritt am 20. Juli Karl Harrer und weitere Gegner aus der Partei aus.[21]

Hitler war nun ein lokaler Parteiführer, den viele Nationalisten, Demokratiegegner und Militaristen unter Intellektuellen, in der Regierung und Verwaltung Bayerns unterstützten.[22] Um seinen Einfluss auszudehnen, hielt er seit 1920 einige Reden vor dem Berliner Nationalklub und in der Republik Österreich.[23] Einzelne damalige britische und US-amerikanische Presseartikel schätzten ihn als „potentiell gefährlich“[24], als Vertreter einer „Armee der Rache“[25] oder als „deutschen Mussolini“ ein.[26] Als solchen ließ Hitler sich am 3. November 1922, nur drei Tage nach Mussolinis erfolgreichem Marsch auf Rom, von seinem Parteifreund Hermann Esser in München ausrufen.[27]

Putschversuch

Nach dem gescheiterten Kapp-Putsch 1920 und der Auflösung der Freikorps im selben Jahr organisierten sich die militanten Rechtsextremen in bewaffneten „Einwohnerwehren“ und „vaterländische Verbänden“. Ihr Ziel war der Sturz der Weimarer Republik. Einige schreckten dabei auch vor politischen Morden nicht zurück.[28] Als es der Reichswehrführung in Bayern im Zuge des Kapp-Putsches gelang, die Koalitionsregierung Hoffmann zum Rücktritt zu zwingen, schlug die neue Regierung unter Eugen von Knilling einen Rechtskurs ein, um aus Bayern die „Ordnungszelle“ des Reiches zu machen. In der Folge fanden viele militante Rechtsextreme wie etwa Hermann Ehrhardt in Bayern Unterstützung und Unterschlupf.[29]

Nach der von den Alliierten 1921 erzwungenen Auflösung der bayerischen Einwohnerwehren betraute die bayerische Staatsregierung Otto Pittinger mit der geheimen Fortführung der Wehrarbeit. Im August 1922 plante Pittinger gemeinsam mit dem Münchner Polizeipräsidenten Ernst Pöhner und Röhm einen Putsch, über den auch Hitler informiert war. Ausgangspunkt sollte eine geplante Massenkundgebung der vaterländischen Verbände gegen das Republikschutzgesetz am 25. August werden. Die Kundgebung wurde jedoch kurzfristig verboten, sodass sich letztlich nur einige Tausend Nationalsozialisten versammelten. Hitler, heißt es, soll über den Ablauf vor Wut geschäumt und angekündigt haben, beim nächsten Mal werde er handeln.[30] Pittingers Versuche zur Einigung der Wehrbewegung stießen zunehmend auf den Widerstand der radikalen Kräfte um Ernst Röhm und Ex-General Erich Ludendorff, die Pittingers monarchistisch-föderalistischen Kurs ablehnten. Zwar wurde am 9. November 1922 noch die Vereinigung vaterländischer Verbände in Bayern gegründet, der sich zunächst auch die NSDAP anschloss. Aber die radikaleren Verbände wie der Bund Oberland und der Bund Wiking verweigerten sich.[31] Die Spannungen kulminierten während der Ruhrbesetzung in der von Ernst Röhm im Februar 1923 initiierten Gründung der Arbeitsgemeinschaft der vaterländischen Kampfverbände, der sich nun auch die NSDAP bzw. SA anschloss.[32]

Innerhalb der Arbeitsgemeinschaft übte Hitler maßgeblichen Einfluss aus. Als Ziele der Wehrbewegung definierte er: „1. Erringung der politischen Macht, 2. Brutale Säuberung des Vaterlands von seinen Feinden im Innern, 3. Erziehung der Nation, geistig dem Willen nach, technisch durch Ausbildung für den Tag, der dem Vaterlande die Freiheit gibt, die Periode des Novemberverrats beendet und unseren Söhnen und Enkeln wieder ein deutsches Reich überläßt. […]“ Er war es auch, der die Arbeitsgemeinschaft die bayerische Staatsregierung im April 1923 ultimativ auffordern ließ, Haftbefehle gegen „vaterländisch gesinnte Männer Bayerns ein für allemal“ abzulehnen, nachdem mehrere völkische Politiker, darunter auch er selbst, wegen Verstößen gegen das Republikschutzgesetz Vorladungen nach Leipzig erhalten hatten. Hitlers Einfluss stieg, als er die SA aus ihrer Verbindung mit der Organisation Hermann Ehrhardts löste. Hitler forderte auch als erster die Durchführung einer „nationalen Maifeier“.[33] Dass es jedoch nicht gelang, die traditionelle, behördlich genehmigte Demonstration der Linksparteien am Ersten Mai 1923 in München zu verhindern, stellte seine Autorität parteiintern in Frage, und er zog sich eine Zeitlang aus der Öffentlichkeit zurück.[34]

Beim „Deutschen Tag“ am 1. und 2. September 1923 in Nürnberg vereinigten Hitler, Ludendorff und ihre Anhänger den Bund Oberland mit dem Bund Reichskriegsflagge unter Ernst Röhm und der SA zum „Deutschen Kampfbund“. Das Programm sprach sich für eine „nationale Revolution“ aus, bei der wegen der Erfahrung vom 1. Mai primär darum gehe, von den „polizeilichen Machtmittel des Staates“ Besitz zu ergreifen. Am 25. September übernahm Hitler die politische Führung des Kampfbundes.[35] Finanzielle Unterstützung bezog Hitler nicht zuletzt aus der Schweiz. Bei einem durch Ulrich Wille junior vermittelten Aufenthalt in Zürich im August 1923 redete Hitler vor geladenen Gästen „Zur Lage in Deutschland“. Insgesamt erhielt er zwischen 11.000 und 123.000 Franken an Spenden. Genauere Angaben sind auf der Grundlage der bekannten Quellen – die meisten Zuwendungen dürften bar und ohne Quittung erfolgt sein – ebenso wenig möglich wie eine Einschätzung, inwieweit diese Mittel es der NSDAP überhaupt ermöglichten, ihre Aktivitäten bis zum Novemberputsch aufrecht zu erhalten.[36]

Am 26. September ließ der neue Reichskanzler Gustav Stresemann (DVP) den passiven Widerstand gegen die belgisch-französische Ruhrbesetzung abbrechen. Daraufhin rief die Regierung Bayerns dort den Ausnahmezustand nach Artikel 48 aus und übertrug die vollziehende Gewalt im Rang eines „Generalstaatskommissars“ auf Gustav von Kahr. Er sollte offiziell mit seinen „speziellen Beziehungen“ zu bayerischen rechtsradikalen Organisationen und seiner bekannten völkisch-antisemitischen Gesinnung „Dummheiten“ von „irgendeiner Seite“ vorbeugen.[37] Als eine seiner ersten Maßnahmen ließ er ostjüdische Familien aus Bayern ausweisen und ihren Besitz konfiszieren.[38]

Der Konflikt zwischen den bayerischen Machthabern und der Reichsregierung eskalierte, als im Völkischen Beobachter ein Artikel mit dem Titel „Die Diktatoren Stresemann – Seeckt“ erschien, in welchem die Reichsregierung scharf angegriffen wurde.[39] Reichswehrminister Otto Geßler, der nach der Verhängung des Ausnahmezustands über das ganze Reich am 27. September die vollziehende Gewalt innehatte, ordnete daraufhin das Verbot des Völkischen Beobachters an. Kahr und der Kommandeur der Reichswehr in Bayern, Otto von Lossow, verweigerten diesen Befehl.[40] Am 29. September verkündete Kahr die Einstellung des Vollzugs des Republikschutzgesetzes in Bayern.

Hitler besuchte am 30. September erstmals die Villa Wahnfried. Der „Bayreuther Kreis“ um Cosima Wagner unterstützte seinen Putschplan und seinen Anspruch, der ersehnte nationale „Führer“ zu werden.[41] Hitler versuchte am 7. Oktober vergeblich, Lossow und Seißer zum Eintritt in seinen Kampfbund zu bewegen.

Am 20. Oktober setzte Geßler Lossow ab. Kahr ernannte Lossow daraufhin demonstrativ zum „Landeskommandanten“ und ließ die in Bayern stationierte 7. Reichswehrdivision auf Bayern vereidigen. Dieser offene Verfassungsbruch war ein erster Schritt zur Lösung Bayerns vom Reich.[40] Nach dem Austritt der SPD aus dem Kabinett Stresemann am 2. November 1923 forderte Reichspräsident Friedrich Ebert am 3. November analog zur Reichsexekution gegen das von Kommunisten mitregierte Sachsen, Reichswehrtruppen gegen Bayern einzusetzen. Der Chef der Heeresleitung, Hans von Seeckt, lehnte dies ab, da man nicht über ausreichende Kräfte verfüge und Reichswehr nicht gegen Reichswehr marschiere.[42] Seeckt verurteilte zwar den Ungehorsam der bayerischen Reichswehrtruppen, ließ aber Kahr gegenüber durchblicken, dass er vor allem im Interesse der Einheit des Reiches an den verfassungsgemäßen Formen festgehalten habe.[43] Zugleich warnte er Kahr und Lossow, sich nicht zu sehr an den völkischen und nationalen Extremisten zu orientieren.[42] Seeckt stand als möglicher „Notstandskanzler“ zudem selbst im Zentrum diverser Pläne zur Errichtung einer nationalen Diktatur, die sowohl von Vertretern der Schwerindustrie wie Hugo Stinnes favorisiert als auch zeitweise von Politikern wie Ebert und Stresemann erwogen wurde.[44]

Auch das „bayerische Triumvirat“ Kahr, Lossow und der Chef der Landespolizei Oberst Hans von Seißer erwog Putschpläne gegen Berlin. In Absprache mit Kontaktleuten in Norddeutschland hofften sie im Oktober 1923, die Reichsregierung durch militärischen Druck dazu zu bringen, ein „nationales Direktorium“ einzusetzen. Lossow sprach bei einem Treffen mit den Führern der paramilitärischen Verbände am 24. Oktober sogar von einem „Marsch auf Berlin“, spielte tatsächlich aber vor allem gegenüber dem Deutschen Kampfbund auf Zeit. Anfang November herrschte indes noch völlige Unklarheit über die etwaige Zusammensetzung des Direktoriums. Während jedoch Kahr als Reichspräsident im Gespräch war, wären Hitler und Ludendorff, die ein Direktorium unter ihrer Führung in München wollten, in jedem Fall nicht daran beteiligt worden. Am 3. November stellte Seeckt freilich gegenüber Seißer fest, nichts gegen die rechtmäßige Regierung unternehmen zu wollen.[45]

Nach dem 3. November warnte Kahr alle Führer „vaterländischer Verbände“ vor eigenmächtigen Aktionen und lehnte ein Treffen mit Hitler ab. Dieser fürchtete Kahrs Einigung mit der Reichsregierung und verabredete daher am 7. November mit den anderen Kampfbundführern den baldigen Putsch.[46] Am Abend des 8. November ließ er eine Versammlung von etwa 3000 Anhängern Kahrs im Münchner Bürgerbräukeller von seinem Kampfbund umstellen, verschaffte sich mit Waffengewalt Zutritt, rief die „nationale Revolution“ aus und zwang Kahr, Seißer und Lossow mit vorgehaltener Pistole, einer „provisorischen deutschen Nationalregierung“ unter seiner Führung zuzustimmen. Er ließ alle anwesenden Mitglieder der Landesregierung Bayerns festsetzen und ernannte Ludendorff zum Oberbefehlshaber der Reichswehr. Dieser ließ das Triumvirat frei, das die erpresste Zustimmung einige Stunden später widerrief und die Niederschlagung des Putsches vorzubereiten begann.[47] SA und Bund Oberland nahmen zahlreiche wirkliche oder vermeintliche Münchner Juden, deren Namen und Adressen man aus Telefonbüchern entnommen hatte, als Geiseln fest.[48] Obwohl der Münchner Kompaniechef Eduard Dietl, frühes DAP-Mitglied und Ausbilder der SA, und der Offiziersnachwuchs Befehle verweigerten, gegen die Putschisten vorzugehen,[49] konnten die von Ernst Röhm geführten Kampfbundverbände in der Nacht zum 9. November die meisten Münchner Kasernen, den Bahnhof und wichtige Regierungsgebäude nicht besetzen.[50] Daraufhin versuchten Hitler und Ludendorff mit einem Marsch von bis zu 4000 teilweise bewaffneten NSDAP-Anhängern, doch noch den Umsturz in München zu erzwingen. Die Landespolizei unter Seißer stoppte diesen Marsch nahe der Feldherrnhalle. In einem kurzen Feuergefecht starben 16 Putschisten und vier Polizisten. Der bei einem Sturz verletzte Hitler floh und wurde am 11. November im Haus Ernst Hanfstaengls am Staffelsee verhaftet.[51] Die schon in neun deutschen Ländern verbotene NSDAP wurde nun auch in Bayern und am 23. November reichsweit verboten.[52]

Ebert hatte Seeckt trotz dessen Befehlsverweigerung noch am 8. November 1923 den Oberbefehl über die Reichswehr übertragen, damit dieser die bayerische Reichswehr zum Vorgehen gegen die Putschisten bewegen konnte. So bewirkte Hitlers und Ludendorffs Alleingang den Zusammenhalt der 7. Division mit der übrigen Reichswehr, durchkreuzte und diskreditierte die Putschpläne von Kahr und Seeckt. Hitler lernte daraus, dass er die Macht „nicht in totaler Konfrontation mit dem Staatsapparat, sondern nur im kalkulierten Zusammenspiel mit ihm“ erreichen konnte und dazu den „Schein der Legalität“ wahren musste.[53]

Der dilettantisch inszenierte, gescheiterte Putschversuch wurde ab 1933 zum Triumph umgedeutet und jährlich als heroische Tat mit dem Gedenken an die „Blutzeugen der Bewegung“ gefeiert.[54]

Prozess und Festungshaft

Der Prozess gegen Hitler und neun weitere Putschteilnehmer begann am 26. Februar 1924 vor dem bayerischen Volksgericht, statt wie in solchen Fällen üblich vor dem Reichsgericht in Leipzig. Ludendorff, der den Putsch monatelang aktiv mit vorbereitet hatte, wurde durch ein Verhörprotokoll entlastet, wonach er nichts vom Putschplan gewusst habe.[55] Hitler nutzte den Prozess als Bühne und stellte sich von Beginn an als treibende Kraft des Putschplans dar. Er bestritt den Vorwurf des Hochverrats und behauptete stattdessen, die „Novemberverbrecher“ von 1918 seien die eigentlichen Verräter. Dieses scheinbar mutige Auftreten fiel ihm umso leichter, da der Vorsitzende Richter Georg Neithardt mit ihm sympathisierte und ihm ein mildes Urteil angeboten hatte, falls er die als Zeugen geladenen Kahr, Lossow und Seißer nicht mit Aussagen über deren eigene Putschpläne belaste. Die Geiselnahmen und die Tötung der vier Polizisten wurden nicht angeklagt und verhandelt. Diese „Justizkomödie“[56] endete mit einem Freispruch für Ludendorff und milden Strafen gegen fünf Angeklagte wegen Beihilfe zum Hochverrat. Hitler, der schon 1922 wegen schweren Landfriedensbruchs zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war, erhielt trotz laufender Bewährungsfrist widerrechtlich nur die Mindeststrafe von fünf Jahren Festungshaft und musste eine Geldbuße von 200 Goldmark zahlen.[57]

Obwohl das Republikschutzgesetz vorsah, straffällig gewordene Ausländer auszuweisen, lehnte das Gericht dies ab, weil Hitler eine „ehrenhafte Gesinnung“ habe, deutsch denke und fühle, viereinhalb Jahre freiwillig im deutschen Heer Soldat gewesen und dabei verwundet worden sei.[58] Staatsanwalt Ludwig Stenglein widersprach Hitlers vorzeitiger Entlassung: Künftiges Wohlverhalten sei wegen seiner Verstöße gegen Haftauflagen (nach außen geschmuggelten Briefen, Abfassen von Mein Kampf und anderem) nicht zu erwarten.[59] Dennoch wurde Hitler wegen angeblich guter Führung schon am 20. Dezember 1924 entlassen, sodass er weniger als neun Monate in der Festung Landsberg absitzen musste.

Durch die Berichte über den Prozess war Hitler auch im Norden Deutschlands als der radikalste aller „völkischen“ Politiker bekannt geworden. Bis dahin hatte er sich eher als „Trommler“ der völkischen Bewegung gesehen, der den Weg für einen anderen „Retter Deutschlands“ wie vielleicht Ludendorff frei machen sollte. Seine Anhänger verehrten ihn als Helden und Märtyrer für die nationale Sache. Das stärkte seine Stellung in der NSDAP und sein Ansehen bei anderen Nationalisten. Diese Zustimmung, der Propagandaerfolg seiner Verteidigung, seine Selbstreflexion beim Abfassen von Mein Kampf und der Zerfall der NSDAP während seiner Haft führten dazu, dass Hitler sich nun selbst in der Rolle des großen, von vielen erhofften Führers und Retters Deutschlands sah. Er wollte die NSDAP nach seiner Entlassung als straff organisierte, von anderen Parteien unabhängige Führerpartei neu aufbauen.[60]

Ideologie

Hitler schrieb in seiner Haftzeit 1923/24 weitgehend ohne fremde Hilfe den ersten Teil seiner Programmschrift Mein Kampf. Eine Autobiografie oder ein Ersatz für das 25-Punkte-Programm waren nicht beabsichtigt.[61]

Hitler entfaltete hier seinen seit Sommer 1919 vertretenen Rasse-Antisemitismus mit dem politischen Ziel einer „Entfernung der Juden überhaupt“. Zentralidee war ein angeblicher Rassenkampf, der die Geschichte der Menschheit bestimme und in dem sich zwangsläufig das „Recht des Stärkeren“ durchsetze.[62] Er verstand die „arische Rasse“ der weißen Nordeuropäer, vor allem der Deutschen, als die stärkste, zur Weltherrschaft bestimmte Rasse. Als ihren welthistorischen Todfeind sah er die Juden: Diese strebten ebenfalls die Weltherrschaft an, so dass es zu einem apokalyptischen Endkampf mit ihnen kommen müsse.[63] Denn da sie keine eigene Kraft und Nation besäßen, trachteten sie, alle anderen Rassen als „Parasit im Körper anderer Völker“ zu vernichten.[64] Da ihr Herrschafts- und Vernichtungsstreben in ihrer Rasse angelegt sei, könnten die Arier ihre Rasse nur durch die Vernichtung der Juden bewahren. Hitler bezeichnete diese als Willen Gottes und sich selbst als dessen Vollstrecker: „So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn.“ Er vertrat damit einen radikalen „Erlösungsantisemitismus“, den er bis zu seinem Suizid unverändert beibehielt und immer wieder als Kern seines Denkens hervorhob.[65] In einer Randbemerkung äußerte Hitler über deutsche Juden im Ersten Weltkrieg:

„Hätte man zu Kriegsbeginn und während des Krieges einmal zwölf- oder fünfzehntausend dieser hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten, wie Hunderttausende unserer allerbesten deutschen Arbeiter aus allen Schichten und Berufen es im Felde erdulden mußten, dann wäre das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen. Im Gegenteil: Zwölftausend Schurken zur rechten Zeit beseitigt, hätten vielleicht einer Million ordentlicher, für die Zukunft wertvoller Deutschen das Leben gerettet.“[66]

Diese Aussage belegt zwar keinen Vernichtungsplan, aber Hitlers Bereitschaft zum Völkermord.[67] Sein Konzept der kriegerischen Eroberung von Lebensraum im Osten zielte auf die „Vernichtung des ‚jüdischen Bolschewismus‘“, wie er das System der Sowjetunion nannte[68], und die „rücksichtslose Germanisierung“ osteuropäischer Gebiete. Darunter verstand er keine kulturell-sprachliche Assimilation, die er als „Bastardisierung“ und letztlich Selbstvernichtung der eigenen Rasse strikt ablehnte,[69] sondern die Ansiedlung von Deutschen in eroberten Gebieten durch Vertreiben („Aussiedlung“), Vernichten oder Versklaven der dortigen Bevölkerung.[70] Damit hatte, so Ian Kershaw, „Hitler eine feste gedankliche Brücke zwischen der ‚Judenvernichtung‘ und einem auf den Erwerb von ‚Lebensraum‘ gerichteten Krieg gegen Rußland hergestellt“.[71] Auf dieser ideologischen Basis sollte Osteuropa bis zum Ural „als Ergänzungs- und Siedlungsraum“ für das nationalsozialistische Deutsche Reich gewaltsam erschlossen werden.[72] Hitlers Lebensraum-Idee knüpfte an von Karl Haushofer formulierte Theorien zur Geopolitik an. Er überbot aber alle früheren, auf Expansion, Eroberung von Kolonien und Revision des Versailler Vertrages gerichteten Ziele deutscher Nationalisten, indem er die Eroberung Osteuropas zum primären außenpolitischen Kriegsziel der NSDAP und zugleich zum Mittel für dauerhafte ökonomische Autarkie und Hegemonie Deutschlands in einem gründlich neugeordneten Europa erhob.[73]

Aus Hitlers Rassismus folgte seine Abwertung alles „Schwachen“ als minderwertiges Leben ohne Lebensrecht: „Der Stärkere hat zu herrschen und sich nicht mit dem Schwächeren zu verschmelzen, um so die eigene Größe zu opfern.“[74] Nach außen wertete er die Slawen (Russen, Polen, andere Osteuropäer) als „Untermenschen“ ab. Nach innen forderte er etwa eine Zwangssterilisierung von zeugungsfähigen Erbkranken, Menschenzucht und Euthanasie.[75] So sagte er auf dem Nürnberger NSDAP-Parteitag 1929: „Würde Deutschland jährlich eine Million Kinder bekommen und 700.000 bis 800.000 der Schwächsten beseitigt, dann würde am Ende das Ergebnis vielleicht sogar eine Kräftesteigerung sein.“[76] Diese Gedanken werden auf Vertreter der deutschsprachigen Rassenhygiene wie Alfred Ploetz und Wilhelm Schallmayer zurückgeführt.[77] Sie betrafen vor allem Menschen mit Behinderungen. Hitlers Vorstellung des „Artfremden“, „Asozialen“ oder „Entarteten“ betraf aber auch in Mein Kampf ungenannte Gruppen: etwa die „Zigeuner“ (gemeint: Roma und Jenische),[78] die Homosexuellen[79] und christliche Pazifisten wie die Bibelforscher, die Hitler als idealistisch verirrte und darum politisch gefährliche Verweigerer des notwendigen Überlebenskampfs abwertete.[80] Viele Mitglieder dieser Gruppen wurden von Nationalsozialisten nach 1933 ermordet.

Gegen Demokratie, Gewaltenteilung, Parlamentarismus und Pluralismus setzte Hitler ein unbeschränktes Führerprinzip: Alle Autorität in Partei und Staat sollte von einem nicht gewählten, nur per Akklamation bestätigten „Führer des Volkes“ ausgehen. Dieser sollte die ihm untergeordnete Führerebene ernennen, diese wiederum die nächsttiefere Ebene. Auf allen Ebenen sollte die „Gefolgschaft“ ihrem jeweiligen „Führer“ blinden Gehorsam und bedingungslose Treue entgegenbringen. Diese Führeridee war seit 1800 im modernen Nationalismus entstanden und seit 1900 als Sehnsucht nach einem „Volkskaiser“ oder einem autoritären, kriegerischen Reichskanzler wie Otto von Bismarck im demokratiefeindlichen Lager Allgemeingut geworden. Ihr entsprach die paramilitärische Organisation der NSDAP. Hitler hatte sie schon in Linz als Kult um Georg von Schönerer kennengelernt. In Wien hatte er die Massenwirkung der antisemitischen Volksreden Karl Luegers erlebt, den er als Vorbild eines „Volkstribuns“ mit Redegewalt hervorhob.[81] Er reklamierte die Rolle des nationalen Führers ab November 1922 nach Mussolinis erfolgreichem Marsch auf Rom für sich und übernahm dann auch den damit verbundenen „Führerkult“ (heute: „Hitler-Mythos“) und ein voluntaristisches Politikverständnis aus dem italienischen Faschismus.[82]

Gemäß seinem Führungsanspruch behauptete Hitler, er habe seine Ideologie in Wien bis 1913 durch intensives Selbststudium erworben und dieses „granitene Fundament“ seines Handelns seither kaum verändert.[83] Schönerer und Lueger hätten ihm zwar die Augen für die „Judenfrage“ geöffnet und ihn gelehrt, die Juden in allen Varianten als fremdes Volk zu betrachten; aber durch eigenes Forschen habe er die Identität von Marxismus und Judentum erkannt und so seinen instinktiven Hass bis 1909 zu einer „Weltanschauung“ verdichtet.[84] Er kritisierte Schönerers Kampf gegen die Kirche als taktisch falsche Missachtung der Volkspsyche und Luegers Judenmission, statt eine Lösung für die „Lebensfrage der Menschheit“ anzustreben.[85] Als Einfluss nach 1918 lobte er nur Gottfried Feder.[86]

Tatsächlich übernahm Hitler fast alle seine Ideen aus dem neuzeitlichen Antisemitismus, dem Sozialdarwinismus und pseudowissenschaftlichen Biologismus. Fritz Fischer urteilte:

„Doch mit der Judenfeindschaft und dem Krieg um ‚Lebensraum‘ erweist sich Hitler nicht als originell und als Kind einer breiten Strömung in der deutschen wie der österreichischen Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg […]. Er gehört, gemessen an den Voraussetzungen, die sein Wirken und sein Auftreten ermöglichten, wie an seiner Gedankenwelt, tief in die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts hinein.“[87]

So war die Gleichsetzung von Sozialdemokraten, Marxisten und Juden in Österreich-Ungarn ein bei Christsozialen, Deutschnationalen und böhmischen nationalen Sozialisten seit den 1870er Jahren übliches Klischee.[88] Viele Einzelmotive seiner frühen Vorträge wie das angebliche Nomadentum der Juden und ihre angebliche Unfähigkeit zu Kunst, Kultur und Staatenbildung entnahm Hitler aus vielfach neu aufgelegten Schriften deutscher Antisemiten, die er 1919/20 vom Münchner Nationalsozialisten Friedrich Krohn ausgeliehen haben kann. Darunter waren H. Naudh (Die Juden und der deutsche Staat, 12. Auflage 1891), Karl Eugen Dühring (Die Judenfrage als Frage des Racencharakters, 5. Auflage 1901), Theodor Fritsch (Handbuch zur Judenfrage, 27. Auflage 1910), Houston Howard Chamberlain (Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts, 1912), Ludwig Wilser (Die Germanen, 1913), Adolf Wahrmund (Das Gesetz des Nomadentums und die heutige Judenherrschaft, München 1919) und die deutsche Übersetzung der Protokolle der Weisen von Zion, die Ludwig Müller von Hausen 1919 veröffentlicht hatte.[89] Hitler benutzte die „Protokolle“ wie vor ihm Gottfried Feder[90] als Beweis für die angebliche „jüdische Weltverschwörung“.[91]

Der erste Band von Mein Kampf erschien 1925 in München mit dem Untertitel „Eine Abrechnung“. Er wurde bis 1932 etwa 300.000 Mal verkauft und durch viele Rezensionen in öffentlichen Konflikten allgemein bekannt.[92] Das Buch wurde jedoch fast nur wegen Hitlers außen- und parteipolitischen Zielen rezipiert, nicht wegen seiner Rassentheorien.[93] Fast kein führender Politiker des Auslands las dieses Buch.[94] Der 1926 erschienene zweite Band Die nationalsozialistische Bewegung führte Hitlers Vorstellungen zur Außenpolitik und zur Aufgabe und Struktur der NSDAP genauer aus, wurde aber noch weniger beachtet. Hitlers Zweites Buch von 1928 führte seinen Antisemitismus, Rassismus und seine bevölkerungspolitischen Pläne näher aus, blieb jedoch aufgrund damaliger Umstände unveröffentlicht.

Um die Nationalsozialisten als unglaubwürdige Heuchler zu entlarven, betonten politische Gegner den Widerspruch von Hitlers Rassenideal zu seinem Aussehen. So zitierte Fritz Gerlich in der katholischen Zeitung Der gerade Weg 1932 ein „Gutachten“ des „Rassenhygienikers“ Max von Gruber von 1923 („Gesicht und Kopf schlechte Rasse, Mischling …“) und kam anhand der Rasse-Kriterien von Hans F. K. Günther zu dem Ergebnis, Hitler gehöre einer „ostisch-mongolischen Rassemischung“ an.[95] Gerlich wurde vor allem wegen dieser Kritik 1934 ermordet. Die Kritik an Hitlerkult und NS-Ideologie lebte nach 1933 als lebensgefährlicher Flüsterwitz fort: „Blond wie Hitler, groß wie Goebbels, schlank wie Göring und keusch wie Röhm.“[96]

Neugründung und erste Erfolge der NSDAP

Nach seiner Haftentlassung am 20. Dezember 1924 versprach Hitler Bayerns Ministerpräsidenten Heinrich Held am 4. Januar 1925, er wolle künftig nur noch auf legale Weise Politik machen und der Regierung im Kampf gegen den Kommunismus helfen. Er erreichte die Aufhebung des NSDAP-Verbots zum 16. Februar 1925. Mit einem Leitartikel in der Parteizeitung Völkischer Beobachter rief Hitler am 26. Februar die Neugründung der NSDAP unter seiner Führung aus. Dazu mussten alle bisherigen Mitglieder einen neuen Mitgliedsausweis beantragen, sodass Hitlers Parteizentrale die Aufnahme kontrollieren konnte. Zugleich appellierte er an die Einigkeit der völkischen Bewegung im Kampf gegen Judentum und Marxismus, nicht aber gegen den in Bayern starken Katholizismus. Damit grenzte er sich gegen seinen Mitstreiter Ludendorff ab, der den Vorsitz der Nationalsozialistischen Freiheitsbewegung am 12. Februar niedergelegt und so deren Auflösung eingeleitet hatte. Hitler erreichte, dass die während des NSDAP-Verbots entstandenen konkurrierenden Splittergruppen wieder oder neu in die NSDAP eintraten: darunter die Großdeutsche Volksgemeinschaft, die „Deutsche Partei“, der „Völkisch-Soziale Block“ und die Deutschvölkische Freiheitspartei. Die SA ließ er nur noch als Hilfstruppe der NSDAP, nicht mehr als eigenständige paramilitärische Organisation zu, sodass Ernst Röhm ihre Führung abgab.[97]

Hitler verfügte nun über einen von Jakob Werlin geliehenen schwarzen Mercedes, einen eigenen Chauffeur und eine Leibgarde, mit der er zu seinen Auftritten fuhr. Er inszenierte diese fortan bis in jedes Detail hinein, indem er den Zeitpunkt seiner Ankunft, sein Betreten des Veranstaltungsraums, der Rednerbühne, seine Kleidung für die jeweils beabsichtigte Wirkung auswählte und seine Rhetorik und Mimik einstudierte. Auf Parteiversammlungen trug er eine hellbraune Uniform mit einer Hakenkreuzbinde, einen Gürtel, einen Lederriemen über der rechten Schulter und kniehohe Lederstiefel. Vor anderem Publikum dagegen trug er einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte, um „einen weniger martialischen, respektableren Hitler vorzuführen“.[98] Mit seinem oft getragenen blauen Anzug, Lederhosen, Regenmantel, Filzhut und Reitpeitsche wirkte er wie ein „exzentrischer Gangster“. In der Freizeit trug er jedoch am liebsten bayerische Lederhosen. Im Hochsommer vermied er es, in Badehose gesehen zu werden, um sich nicht der Lächerlichkeit preiszugeben.[99]

Hitler betrieb erfolgreich zunächst die deutschlandweite Ausdehnung der NSDAP durch Gründung neuer Orts- und Regionalgruppen, für die er „Gauleiter“ ernannte. Regionale Redeverbote behinderten diese Arbeit kaum. Er beauftragte Gregor Strasser im März 1925 mit dem Aufbau der NSDAP in Nord- und Westdeutschland. Strasser bildete dort bis September 1925 einen eigenen Parteiflügel, der gegenüber Hitlers Münchner Parteizentrale stärker sozialistische Ziele, einen sozialrevolutionären Kurs sowie eine außenpolitische Zusammenarbeit mit der Sowjetunion befürwortete. Strassers Entwurf eines neuen Parteiprogramms verlangte eine Beteiligung der NSDAP am Volksbegehren zur Fürstenenteignung, eine Bodenreform und die Enteignung von Aktiengesellschaften. Hitler ließ ihn zunächst gewähren, gewann aber Strassers Anhänger Joseph Goebbels als Unterstützer seines Kurses und seiner Führerrolle. Im Februar 1926 setzte er gegen Strassers Flügel sein erstes selbstverfasstes Parteiprogramm durch, in dem die Fürstenenteignung als Form einer „jüdischen Ausbeutung“ abgelehnt wurde.[100] Im Sommer 1926 führte die NSDAP den Hitlergruß ein und machte so den Hitlerkult zu ihrem zentralen Merkmal.[101] Hitler beherrschte die Partei damals ähnlich wie ab 1933, indem er Streit und Rivalitäten zunächst zuließ und dann die Entscheidung an sich zog. So wurde die persönliche Bindung an den „Führer“ entscheidend für den Einfluss, den ein Funktionär in der Partei hatte. So wurde Hitlers Stellung in der NSDAP fast unangreifbar.[102]

Seit seinem Legalitätsversprechen wollte Hitler die Demokratie mit ihren eigenen Waffen schlagen und untergraben. Die NSDAP sollte in die Parlamente einziehen, ohne dort konstruktiv mitzuarbeiten. Zudem sollte die SA mit spektakulären Aufmärschen, Straßenschlachten und Krawallen öffentliche Beachtung der Partei und ihres Führers erzeugen und zugleich die Schwäche des demokratischen Systems offenbaren. Dazu bediente sich die NSDAP der damals völlig neuen Methoden der Werbung und Massenbeeinflussung (→ NS-Propaganda). Grundlegend für deren Erfolg war Hitlers massenwirksame Rhetorik. Er griff tagespolitische Themen auf, um regelmäßig und gezielt von der „Schuld der Novemberverbrecher von 1918“, ihrem „Dolchstoß“, der „bolschewistischen Gefahr“, der „Schmach von Versailles“, dem „parlamentarischen Wahnsinn“ und der Wurzel allen Übels zu reden: „den Juden“. Mit seiner Ruhrkampagne und der Broschüre Der Weg zum Wiederaufstieg versuchte er, die Unterstützung der Ruhrindustrie zu gewinnen. Bei der Reichstagswahl 1928 blieb die NSDAP mit 2,6 % der Stimmen jedoch „eine unbedeutende, wenn auch lautstarke Splitterpartei“.[103] Die stabilisierten wirtschaftlichen Verhältnisse und der anhaltende Wirtschaftsaufschwung („Goldene Zwanziger“) boten radikalen Parteien bis 1929 kaum Ansätze für ihre Agitation.

Der 1929 von NSDAP und DNVP gemeinsam initiierte Volksentscheid gegen den Young-Plan, der die offenen Reparationsfragen zwischen Deutschland und seinen ehemaligen Kriegsgegnern regeln sollte, scheiterte zwar. Aber Hitler und seine Partei erhielten bei den Landtagswahlen in Thüringen im Herbst 1929 erstmals erhebliche Zustimmung im nationalistisch-konservativen Bürgertum. Auch das Presseimperium des DNVP-Vorsitzenden Alfred Hugenberg unterstützte Hitler fortan, weil er in ihm und der NSDAP lenkbare Mittel sah, den deutschnationalen Kräften zu einer Massenbasis zu verhelfen.

Infolge der 1929 einsetzenden Weltwirtschaftskrise zerbrach in Deutschland am 27. März 1930 die Weimarer Koalition. Dem Reichskanzler Hermann Müller (SPD), der noch eine demokratisch gesinnte Reichstagsmehrheit hatte, und dem ersten Präsidialkabinett von Heinrich Brüning (Zentrum) folgte die Reichstagswahl 1930: Dabei steigerte die NSDAP ihren Stimmenanteil auf 18,3 Prozent und ihre Reichstagssitze von 12 auf 107 Abgeordnete. Damit war sie als zweitstärkste Partei ein relevanter Machtfaktor in der deutschen Politik geworden.

Im Ulmer Reichswehrprozess schwor Hitler sein Legalitätsversprechen als Zeuge der Verteidigung am 25. September 1930, er werde seine „ideellen Ziele unter keinen Umständen mit ungesetzlichen Mitteln erstreben“ und Parteigenossen, die sich nicht an diese Vorgabe hielten, ausschließen. Dann drohte er: „Wenn unsere Bewegung in ihrem legalen Kampf siegt, wird ein deutscher Staatsgerichtshof kommen; und der November 1918 wird seine Sühne finden, und es werden Köpfe rollen.“[104] Dennoch versuchte Kanzler Brüning daraufhin, Hitler zu einer Zusammenarbeit zu bewegen, und bot ihm an, ihn an der Regierung zu beteiligen, sobald er, Brüning, die Reparationsfrage gelöst habe. Hitler lehnte ab, sodass Brüning sein Minderheitskabinett von der SPD tolerieren lassen musste.[105]

Weg zur Kanzlerschaft

Seit 1931 wurde Reichspräsident Paul von Hindenburg von Unterschriftenlisten und Eingaben für Hitlers Reichskanzlerschaft „geradezu überschwemmt“.[106] Hindenburg lud Hitler und Hermann Göring zu einem ersten Gespräch am 10. Oktober 1931 ein, ein Tag vor dem Treffen der „Harzburger Front“. Laut dem Biografen Hitlers, Konrad Heiden, hielt Hitler dabei Monologe, statt Hindenburgs Fragen zu beantworten. Dieser soll daraufhin gesagt haben, man könne diesen „böhmischen Gefreiten“ (Hindenburg verwechselte das österreichische Braunau mit der böhmischen Stadt Broumov) „höchstens [zum] Postminister“ ernennen.[107] Hitler machte zwar auf den Reichspräsidenten „sichtlich Eindruck“, überzeugte ihn aber nicht, dass man den in Staatsämtern völlig unerfahrenen Parteipolitiker zum Kanzler ernennen könne.[108]

Im Krisenjahr 1932 wirkten die konservativen Politiker Franz von Papen, Kurt von Schleicher, Alfred Hugenberg und Oskar von Hindenburg mit verschiedenen persönlichen Zielen teils mit-, teils gegeneinander auf den Reichspräsidenten ein. Sie alle wollten die Weimarer Demokratie durch eine autoritäre Staatsform ersetzen, lehnten Hitler und seine Partei aber zunächst als „plebejisch“ ab. Weil sie kaum Rückhalt in der Bevölkerung erhielten, betrachteten und förderten sie die NSDAP oder einen ihrer Flügel zunehmend als die für ihre Vorhaben benötigte Massenbasis und setzten sich immer mehr bei Hindenburg für eine Machtbeteiligung der Nationalsozialisten ein.

Zur Reichspräsidentenwahl 1932 stellte sich der 84-jährige Hindenburg zur Wiederwahl. Hitler wollte gegen ihn antreten und brauchte als seit 1925 staatenloser Österreicher[109] dazu nach der Weimarer Reichsverfassung die Einbürgerung als deutscher Staatsbürger. Da jeder deutsche Bundesstaat nach dem geltenden Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 Bedenken gegen als staats- oder landesgefährdend angesehene Einbürgerungen erheben konnte, strebte Hitler eine „Anstellung im unmittelbaren oder mittelbaren Staatsdienst“ eines Bundesstaats an, die „für einen Ausländer als Einbürgerung […]“ galt.[110] Diese erhielt er nach mehrfachen erfolglosen Anläufen erst am 25. Februar 1932, drei Tage nach Bekanntgabe seiner Kandidatur: Der Innenminister im Freistaat Braunschweig Dietrich Klagges (NSDAP) berief ihn auf Drängen von Joseph Goebbels zum Braunschweiger Regierungsrat. Hitler trat seinen vorgesehenen Dienst bei der braunschweigischen Gesandtschaft in Berlin aber nicht an, sondern erhielt sofort Urlaub für den Reichspräsidentschaftswahlkampf und beantragte später unbefristeten Urlaub für seine künftigen „politischen Kämpfe“. Er wurde erst als Reichskanzler am 16. Februar 1933 aus dem braunschweigischen Staatsdienst entlassen.[111]

Hindenburg gewann die Reichspräsidentenwahl 1932 im zweiten Wahlgang am 10. April 1932 mit 53 zu 36,8 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen Hitler nur mit Hilfe von SPD-Wählern. Diese hatten auf Anraten des Reichskanzlers Brüning und des SPD-Parteivorstands für ihn als das „kleinere Übel“ gestimmt, um Hitlers Sieg und damit das Ende der Weimarer Demokratie zu verhindern. Hindenburg entließ Brüning jedoch am 29. Mai, ernannte Franz von Papen zum neuen Reichskanzler und löste den Reichstag auf.[112]

Die NSDAP nutzte sämtliche für 1932 vorgesehenen Landes- und Reichswahlen zu permanenter Agitation. Hitler engagierte den Opernsänger Paul Devrient als Stimmtrainer und Wahlkampfbegleiter[113] und ließ sich zwischen April und November 1932 mit einem Flugzeug zu insgesamt 148 Großkundgebungen einfliegen, die von durchschnittlich 20.000 bis 30.000 Menschen besucht wurden. Die NS-Propaganda inszenierte ihn bei diesen „Deutschlandflügen“ als über den sozialen Klassen stehenden Heilsbringer („Hitler über Deutschland“). Er erreichte einen größeren Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung als jeder andere Kandidat vor ihm. Bei provozierenden NSDAP-Aufmärschen wurden in diesem Wahlkampf Dutzende Menschen gewaltsam getötet. Der „Altonaer Blutsonntag“ (17. Juli) etwa bot der konservativen Reichsregierung unter von Papen den Anlass zum Preußenschlag (20. Juli), bei dem die verfassungsgemäß gewählte Landesregierung Preußens durch eine Notverordnung abgesetzt wurde.[114]

Bei der Reichstagswahl Juli 1932 wurde die NSDAP mit 37,3 Prozent stärkste Partei. Hitler beanspruchte die Kanzlerschaft. Schon bei der zweiten Reichstagssitzung am 12. September löste Hindenburg den Reichstag infolge von Tumulten um seine Notverordnungen erneut auf. Bei der folgenden Reichstagswahl November 1932 wurde die NSDAP trotz Stimmenverlusten mit 33,1 Prozent erneut stärkste Partei; auch die KPD gewann Sitze hinzu, sodass die demokratischen Parteien keine parlamentarische Mehrheit mehr stellen konnten. Daraufhin trat von Papen zurück und schlug Hindenburg vor, ihn per Notverordnung zum Diktator zu ernennen. In vielen Eingaben an Hindenburg wurde jedoch gefordert, Hitler zum Kanzler zu ernennen.