Lafrimbolle

| Lafrimbolle | ||

|---|---|---|

|

||

| Staat | Frankreich | |

| Region | Grand Est | |

| Département (Nr.) | Moselle (57) | |

| Arrondissement | Sarrebourg-Château-Salins | |

| Kanton | Phalsbourg | |

| Gemeindeverband | Sarrebourg Moselle Sud | |

| Koordinaten | 48° 36′ N, 7° 1′ O | |

| Höhe | 285–440 m | |

| Fläche | 10,72 km² | |

| Einwohner | 202 (1. Januar 2021) | |

| Bevölkerungsdichte | 19 Einw./km² | |

| Postleitzahl | 57560 | |

| INSEE-Code | 57374 | |

Lafrimbolle (deutsch Lascemborn, ab 1915 amtlich Lassenborn[1]) ist eine französische Gemeinde mit 202 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Moselle in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen).

Geographie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Gemeinde liegt im historischen Lothringen in den Ausläufern der Vogesen, etwa 18 Kilometer südlich von Sarrebourg (Saarburg). Durch das Gemeindegebiet fließt die Weiße Saar, der Kernort liegt in einem Seitental des Flusses.

Der Großteil der Gemeinde besteht aus Waldgebiet, die Nordhälfte bedeckt der Bois de la Neuve Grange (Neuscheuer Wald), im Süden erstreckt sich der Forêt des Marches dite Forêt de la Comtesse. Zur Gemeinde gehört der südlich des Kernortes gelegene Weiler Les Harcholins (Harschlingen).

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ältere Ortsbezeichnungen sind Lascebranne (1203), Laffemborn (1224), Laffenborna (1244), Lamfeborne, Laffenborne, Laffrenbonne, Leffenborne (1248), Lafferburn (1250), Lauffenborn (1361), La Frembonne (1352) und La Frainbolle (1594).[2] Die Ortschaft war bis 1802 nur ein Weiler und wurde dann von lauter Eingewanderten bevölkert. Der Ort gehörte zum Bistum Metz[3] und zur Herrschaft Türkstein.

Das Gemeindewappen ist eine Kombination der Insignien der beiden alten Herrschaften über Lafrimbolle: die Lachse von Blâmont (1545 bis 1552 Residenz von Christina von Dänemark) und der Stern von Türkstein.[4]

Durch den Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871 kam die Region an das deutsche Reichsland Elsaß-Lothringen, und das Grenzdorf wurde dem Kreis Saarburg im Bezirk Lothringen zugeordnet. Es wurde ein Grenzübergang eingerichtet. Die Dorfbewohner betrieben Getreide-, Kartoffel- und Gemüseanbau.[3] Nach 1871 wurde der Ort in Lascemborn umbenannt. Am 2. September 1915 wurde der Ortsname durch kaiserlichen Erlass in Lassenborn geändert.[1] Nach dem Ersten Weltkrieg musste die Region aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrags 1919 an Frankreich abgetreten werden und wurde Teil des Département Moselle.

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Region von der deutschen Wehrmacht besetzt und anschließend unter deutsche Verwaltung gestellt. 1944 erreichten Truppen der Westalliierten die Region und eroberten sie zurück. Seitdem gehört Lafrimbolle wieder zu Frankreich.

Bevölkerungsentwicklung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

| Jahr | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2019 |

| Einwohner | 214 | 176 | 159 | 147 | 184 | 198 | 221 | 198 |

Kultur und Sehenswürdigkeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Kirche Saint-Michelhatte im 19. Jahrhundert noch Grabsteine von 752 und 952 sowie ein Grabdenkmal eines Herrn von Türkenstein, das nach dem Neubau der Kirche verschwunden ist.[3][2] Von der alten Kirche ist nur der untere Teil des Turms erhalten, der Schießscharten aufweist und im Spätmittelalter als Wehrturm gedient hatte.[2]

-

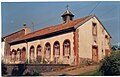

Kirche Saint-Michel

-

Protestantische Kirche

-

Deutscher Soldatenfriedhof

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Georg Lang: Der Regierungs-Bezirk Lothringen. Statistisch-topographisches Handbuch, Verwaltungs-Schematismus und Adressbuch, Metz 1874, S. 165 (books.google.de).

Belege[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ a b Peter Paulin: Die Ortsnamenverdeutschung in Elsaß-Lothringen. In: Paul Langhans (Hrsg.): Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus Justus Perthes Geographischer Anstalt. 62. Jahrgang. Justus Perthes, Gotha 1916, S. 127.

- ↑ a b c Franz Xaver Kraus: Kunst und Alterthum in Elsass-Lothringen. Beschreibende Statistik. Band III: Kunst und Althertum in Lothringen, Friedrich Bull, Straßburg 1886, S. 255–256 (books.google.de).

- ↑ a b c Eugen H. Th. Huhn: Deutsch-Lothringen. Landes-, Volks- und Ortskunde, Stuttgart 1875, S. 452–452 (google.books.de).

- ↑ Wappenbeschreibung auf genealogie-lorraine.fr (französisch)