„Belle Époque“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

IBits (Diskussion | Beiträge) |

IBits (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 38: | Zeile 38: | ||

Im Jahr 1902 wurde von den Dermatologen [[Alfred Blaschko]], [[Edmund Lesser]], [[Albert Neisser]], [[Eugen Galewsky]] und Alfred Wolff die [[Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten|Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten]] (DGBG) gegründet, aus der später die DSTIG hervorging. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Prostitution und der damit auch verbundenen Zunahme von Geschlechtskrankheiten führten deren Mitglieder Diskussionen über Strategien zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten sowie über Werte- und Moralvorstellungen. |

Im Jahr 1902 wurde von den Dermatologen [[Alfred Blaschko]], [[Edmund Lesser]], [[Albert Neisser]], [[Eugen Galewsky]] und Alfred Wolff die [[Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten|Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten]] (DGBG) gegründet, aus der später die DSTIG hervorging. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Prostitution und der damit auch verbundenen Zunahme von Geschlechtskrankheiten führten deren Mitglieder Diskussionen über Strategien zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten sowie über Werte- und Moralvorstellungen. |

||

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfuhren [[Internationale Organisation (Völkerrecht)|Internationale Organisationen]] durch die Gründung zahlreicher Verwaltungsunionen eine erste Blütezeit. Zu den bedeutendsten dieser sog. Internationalen Ämter zählen die [[Internationale Fernmeldeunion]] (1865) und der [[Weltpostverein]] (1874). |

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfuhren [[Internationale Organisation (Völkerrecht)|Internationale Organisationen]] durch die Gründung zahlreicher Verwaltungsunionen eine erste Blütezeit. Zu den bedeutendsten dieser sog. Internationalen Ämter zählen die [[Internationale Fernmeldeunion]] (1865) und der [[Weltpostverein]] (1874). Ab 1878 konnten auf der Grundlage des [[Weltpostvertrag|Weltpostvertrags]] [[Postkarte|Postkarten]] zwischen den meisten Ländern der Welt verschickt werden. |

||

Im Jahr 1901 erhielt [[Henry Dunant|Henri Dunant]] für die Gründung des [[Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung|Roten Kreuzes]] und die Initiierung der [[Genfer Konventionen|Genfer Konvention]] den erstmals verliehenen [[Friedensnobelpreis]]. |

Im Jahr 1901 erhielt [[Henry Dunant|Henri Dunant]] für die Gründung des [[Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung|Roten Kreuzes]] und die Initiierung der [[Genfer Konventionen|Genfer Konvention]] den erstmals verliehenen [[Friedensnobelpreis]]. |

||

| Zeile 47: | Zeile 47: | ||

== Innovation und Fortschritt == |

== Innovation und Fortschritt == |

||

In den 40 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg fanden große wissenschaftliche und technologische Umbrüche und [[Fortschritt]]e in Europa statt. Viele Menschen dieser Epoche begrüßten die |

In den 40 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg fanden große wissenschaftliche und technologische Umbrüche und [[Fortschritt]]e in Europa statt. Viele Menschen dieser Epoche begrüßten die [[Innovation|Neuerungen]], die Wissenschaft und Technik zur Entwicklung der Gesellschaft leisteten. Der [[Technischer Fortschritt|technische Fortschritt]], insbesondere die [[Elektrifizierung]], wurde auf Reklamepostkarten, Plakaten und Wertpapieren mit idealisierten Göttinnen des Fortschritts ("Stromfeen") gefeiert.<ref>{{Literatur |Autor=Peter Weiss, Karl Stehle |Titel=Reklamepostkarten |Verlag=Springer Basel AG |Datum=1988 |ISBN=978-3-7643-1937-3}}</ref> Zahlreiche Fachzeitschriften und Magazine wurden publiziert, die zur Verbreitung und Popularisierung der entstehenden wissenschaftlich-technischen Kultur beitrugen.<ref>{{Literatur |Hrsg=Natalia Igl, Julia Menzel |Titel=Illustrierte Zeitschriften um 1900. Mediale Eigenlogik, Multimodalität und Metaisierung |Verlag=transcript |Datum=2016 |ISBN=978-3-8376-3659-8}}</ref> |

||

=== Naturwissenschaften und Medizin === |

=== Naturwissenschaften und Medizin === |

||

Version vom 18. August 2023, 10:11 Uhr

Belle Époque [] (frz. für „schöne Epoche“) ist ein nostalgisches, retrospektives Chrononym[1][2] für eine von sozialen, wirtschaftlichen, technologischen und politischen Fortschritten und Umbrüchen geprägte Periode von etwa drei Jahrzehnten. Sie umfasst die 1880er, 1890er und 1900er Jahre um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und wird hauptsächlich als eine durch Frieden, wirtschaftlichem Wachstum und Wohlstand gekennzeichnete Kulturepoche in Europa, insbesondere in Frankreich verstanden.[3] In England spricht man vom späten Viktorianischen Zeitalter und der Edwardianischen Epoche, in Deutschland von der Gründerzeit und dem Wilhelminismus, in den USA vom Gilded Age. Für die Zeit vor der Jahrhundertwende ist auch der Begriff Fin de Siècle („Jahrhundertende“) gebräuchlich. Diese zeitgenössischen Epochenzuschreibungen kennzeichnen einen Zeitraum, der mehr in seiner Ambivalenz als in seiner Ganzheitlichkeit begriffen werden kann.[4]

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Jahr 1914 gilt im allgemeinen als das Ende der Belle Époque.[5][6][7]

Historischer Kontext

Der französische Schriftsteller Charles Péguy notierte in seinem 1913 erschienenen Essay L'Argent (Das Geld):[8]

„Le monde a moins changé depuis Jésus-Christ qu’il n’a changé de puis trente ans.“

Dass sich die Welt in den vorangegangen Jahrhunderten seit Jesus Christus weniger verändert habe als in den drei Jahrzehnten vor 1913 war ein weit verbreitetes Lebensgefühl in Europa Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. Die Beschleunigung und Anhäufung von sozialen, wirtschaftlichen, politischen, technologischen, wissenschaftlichen und kulturellen Veränderungen, Umbrüchen und Innovationen in dieser Zeit war historisch beispiellos.

Politik und Wirtschaft

Auf den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 folgte eine ungewohnt lange Zeit des Friedens in Europa. Der Frieden ermöglichte einen nachhaltigen Aufschwung von Wirtschaft und Kultur in den europäischen Kernländern Vereinigtes Königreich, Frankreich, Belgien, Deutsches Reich, Italien und Österreich-Ungarn. In Österreich herrschte Kaiser Franz Joseph I. über einen Vielvölkerstaat, der jederzeit auseinanderzubrechen drohte. In Großbritannien wurde nach der 63-jährigen Herrschaft Queen Victorias, die 1901 starb, ein ganzes Zeitalter genannt. Im 1871 gegründeten Deutschen Kaiserreich herrschte nach dem Sieg im Deutsch-Französischen Krieg eine Epoche allgemeiner Aufbruchstimmung vor, die später als Gründerzeit beschrieben wurde. Nach der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 zog sich der französische Kaiser Napoleon III. ins Exil nach England zurück. Auf das Zweite Kaiserreich folgte in Frankreich die Dritte Republik. Außenpolitisch hatte es die neue französische Regierung zunächst schwer, da der Kanzler des Deutschen Reiches, Otto von Bismarck, bis 1890 mit seiner Bündnispolitik für eine außenpolitische Isolierung Frankreichs sorgte, das als einzige große Republik in Europa mit dem Misstrauen der monarchischen Mächte zu rechnen hatte.

Zugleich waren die Jahrzehnte der Belle Époque auch ein Zeitalter des Imperialismus und des Kolonialismus. Bereits ab 1830 hatte sich Frankreich auf Afrika konzentriert, beginnend an der Gegenküste des Maghreb, eroberte Frankreich zwischen 1845 und 1897 große Gebiete der Sahara, sowie den größten Teil West- und Zentralafrikas. In Asien vergrößerte Frankreich seine Besitzungen und vollendete die Gründung von Französisch-Indochina. Zwischen 1870 und 1914 vergrößerte Frankreich sein Kolonialreich um das Elffache. Die Ausbeutung dieser Gebiete eröffnete der französischen Wirtschaft neue Absatzmärkte und sorgte gleichzeitig für große Rohstoffreserven Das Deutsche Reich wurde 1884 ebenfalls zu einer Kolonialmacht mit verschiedenen Kolonien in China, Afrika und Ozeanien.

Im Jahr 1900 kontrollierte Europa, in dem damals ein Viertel der Weltbevölkerung lebte, 62 Prozent der weltweiten Produktion. In China hingegen waren es sechs Prozent und in Indien weniger als zwei. Die europäischen Mächte setzten ihre wirtschaftliche Macht in militärische Stärke um und starteten eine Welle der kolonialen Expansion. Bis 1914 besetzten oder kontrollierten die Europäer über 80 Prozent der Landflächen der Erde. Die Staaten waren zu dieser Umwandlung in der Lage, weil die Industrielle Revolution die Schlüsselparameter der Macht verändert hatte, indem sie die Produktion von Kohle, Stahl und Öl zu entscheidenden Komponenten des militärischen Erfolgs machte.

Europa erlebte ein Wirtschaftswachstum, das in der Geschichte ohne Beispiel war. Davon profitierte vor allem das Bürgertum. Es kam zu einem Bauboom in den Städten und an den Stadträndern. In diesen Gebieten entstanden zahlreiche neue Mehrfamilienhäuser und Villenquartiere in üppiger Architektur.[9]

Als wesentliche Triebkraft für den wirtschaftlichen Aufschwung in Europa wirkte die zweite Welle der Industriellen Revolution, mit Schwerpunkten in der chemischen Industrie, der Elektrotechnik, der Stahlindustrie und im Verkehrswesen. An den Standorten der Fabriken wuchsen neue oder größere städtische Ballungsräume. Damit entstanden jedoch auch besondere Gesundheitsprobleme, aber auch neue Ansätze zu ihrer Lösung.

Die Haltung zur Arbeit änderte sich. In der Industrie rationalisierte man Herstellungsprozesse durch Arbeitsteilung, die Arbeit wurde dadurch eintöniger, aber nicht weniger anstrengend.

Als einer der profiliertesten Verfechter des Reformsozialismus auf humanistisch-pazifistischer Grundlage setzte sich Jean Jaurès am Vorabend des Ersten Weltkrieges leidenschaftlich für die Sache des Pazifismus und gegen den drohenden Krieg ein. Bei Friedensdemonstrationen und im Parlament trat er für eine politische Verständigung mit Deutschland ein. Dafür war er bei der politischen Rechten verhasst. Sein Denken wurde von so unterschiedlichen Personen wie Pierre J. Proudhon, Auguste Blanqui, Karl Marx, Henri de Saint-Simon, Auguste Comte, Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Ferdinand Lassalle, Leo Tolstoi oder Pjotr Alexejewitsch Kropotkin geprägt.

Nationale und Internationale Organisationen

Ihn der Belle Époque wurden viele nationale und internationale Verbände gegründet. Die Anzahl internationaler wissenschaftlicher Konferenzen nahm deutlich zu.

Paul Lafargue gründete 1882 zusammen mit Jules Guesde den Parti ouvrier, die erste marxistische Partei Frankreichs. Im Jahr 1889 eröffnete er den Internationalen Arbeiterkongress in Paris.

In ganz Europa organisierte sich Arbeiter in Gewerkschaften und politischen Parteien, wie den Vorgängerparteien der Parti Socialiste (PS) in Frankreich, der Labour Party in England, der SPD in Deutschland und der SDAP in Österreich. Diese Organisationen gewannen bis 1914, trotz mancher Rückschläge, zunehmend an Einfluss in ihren jeweiligen Heimatländern.

Hubertine Auclert gründete 1883 die Société le suffrage des femmes. Sie war die erste Frauenrechtlerin, die sich 1882 selbst als féministe (Feministin) bezeichnete. Auclert sprach sich für das Frauenwahlrecht und eine völlige rechtliche Gleichstellung von Frauen aus. Gemeinsam mit der Feministin Madeleine Pelletier demonstrierte sie 1908 vor Wahllokalen.

Im Jahr 1902 wurde von den Dermatologen Alfred Blaschko, Edmund Lesser, Albert Neisser, Eugen Galewsky und Alfred Wolff die Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten (DGBG) gegründet, aus der später die DSTIG hervorging. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Prostitution und der damit auch verbundenen Zunahme von Geschlechtskrankheiten führten deren Mitglieder Diskussionen über Strategien zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten sowie über Werte- und Moralvorstellungen.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erfuhren Internationale Organisationen durch die Gründung zahlreicher Verwaltungsunionen eine erste Blütezeit. Zu den bedeutendsten dieser sog. Internationalen Ämter zählen die Internationale Fernmeldeunion (1865) und der Weltpostverein (1874). Ab 1878 konnten auf der Grundlage des Weltpostvertrags Postkarten zwischen den meisten Ländern der Welt verschickt werden.

Im Jahr 1901 erhielt Henri Dunant für die Gründung des Roten Kreuzes und die Initiierung der Genfer Konvention den erstmals verliehenen Friedensnobelpreis.

Am 13. November 1891 wurde in Rom das Bureau International Permanent de la Paix gegründet. Für das von diesem Büro ausgehende Engagement erhielt es 1910 den Friedensnobelpreis.

Im Zuge der Jugendbewegung entstanden am Anfang des 20. Jahrhunderts Jugendherbergen als Unterkünfte für junge Menschen, Jugendgruppen und Schulklassen.

Innovation und Fortschritt

In den 40 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg fanden große wissenschaftliche und technologische Umbrüche und Fortschritte in Europa statt. Viele Menschen dieser Epoche begrüßten die Neuerungen, die Wissenschaft und Technik zur Entwicklung der Gesellschaft leisteten. Der technische Fortschritt, insbesondere die Elektrifizierung, wurde auf Reklamepostkarten, Plakaten und Wertpapieren mit idealisierten Göttinnen des Fortschritts ("Stromfeen") gefeiert.[10] Zahlreiche Fachzeitschriften und Magazine wurden publiziert, die zur Verbreitung und Popularisierung der entstehenden wissenschaftlich-technischen Kultur beitrugen.[11]

Naturwissenschaften und Medizin

In den Bereichen Medizin und Hygiene kam es im 19. Jahrhundert zu deutlichen Fortschritten, beispielsweise bei der Geburtshilfe. Die Säuglingssterblichkeit ging zurück und die durchschnittliche Lebenserwartung stieg. In der breiten Öffentlichkeit setzte sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts immer mehr die medizinische Erkenntnis durch, dass Gesundheit und Hygiene eng miteinander verbunden sind. Reinlichkeit und Wohlgeruch galten daher vor allem in der besseren Gesellschaft als Zeichen für eine gesunde Lebensführung. Zur Unterstützung der körpereigenen Pflege waren in Drogerien einfache Kernseife oder verschiedene Arten von Pflanzenseifen erhältlich.

Biologen und Mediziner erkannten die Keimtheorie von Krankheiten: das Fachgebiet der Bakteriologie entstand. Der Franzose Louis Pasteur entwickelte die Pasteurisierung, wodurch Lebensmittel auf schonenden Art und Weise länger haltbar gemacht werden konnten. Er entwickelte auch einen ersten wirksamen Impfstoff gegen die Tollwut.

Der Breslauer Venerologe Albert Neisser entdeckte 1879 den Erreger der Gonorrhoe. Er war 1902 Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

Der deutsche Mediziner und Mikrobiologe Robert Koch entdeckte 1882 den Erreger der Tuberkulose und erhielt dafür 1905 den Nobelpreis für Medizin.

1888 erschien von Friedrich Eduard Bilz mit seinem Bilz-Buch ein Standardwerk der Naturheilkunde.

Mit der Industrialisierung von chemischen Prozessen konnten Medikamente, die zuvor in Apotheken noch manuell hergestellt werden mussten, schnell und kostengünstig industriell produziert und vertrieben werden.

1892 wurde durch den Dresdner Unternehmer Karl August Lingner das Mundwasser „Odol“ auf den Markt gebracht, das als Zahn- und Mundreinigungsmittel für die bessere Gesellschaft diente. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ersetzten Zahncremes in wiederverschließbaren Tuben das bisher verwendete Zahnpulver.

Durch die Arbeit von Physikern und Chemikern gelangen in der Medizin entscheidende Fortschritte: Der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen entdeckte 1895 die nach ihm benannte Röntgenstrahlen. Das Ehepaar Marie und Pierre Curie isolierte 1898 erfolgreich das Radium, indem beide auf der Grundlage der Arbeit von Henri Becquerel arbeiteten, der 1896 die Radioaktivität von Uran nachgewiesen hatte. Mit Becquerel teilten sich das Ehepaar Curie 1903 den Nobelpreis für Physik für die Entdeckung der Radioaktivität. Es folgten die Quantentheorie (1900) von Max Planck und Albert Einsteins Relativitätstheorie (1905). 1911 leitete Ernest Rutherford aus Streuversuchen das Rutherford'sche Atommodell ab. Bereits zwei Jahre später – gestützt auf Rutherfords Erkenntnisse – stellte Niels Bohr sein Atommodell auf. Diese neuen Erkenntnisse widersprachen dabei in mehreren Punkten der klassischen Physik, die von Isaac Newton (1643–1727) ausging.

Unter dem Namen Bakelit wurde der erste vollsynthetische, industriell produzierte Kunststoff hergestellt und vermarktet. Er wurde 1905 vom belgischen Chemiker Leo Hendrik Baekeland entwickelt und nach ihm benannt.

Sozialwissenschaften

In die Zeit um 1900 erfolgte die Konsolidierung der Soziologie, die als wissenschaftliche Disziplin durch Personen wie Émile Durkheim, Ferdinand Tönnies, Georg Simmel und Max Weber vorangetrieben wurde.

Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die sog. Reformpädagogik, die darauf abzielte, die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern durch Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu fördern.

Der österreichische Staatsrechtler Georg Jellinek veröffentlichte 1900 sein Hauptwerk Allgemeine Staatslehre, das als Meilenstein der deutschen Staatslehre gilt. Das Werk beinhaltet seine Drei-Elemente-Lehre, nach der zur Anerkennung eines Staates als Völkerrechtssubjekt die drei Merkmale „Staatsgebiet“, „Staatsvolk“ und „Staatsgewalt“ erforderlich sind. Jellineks Werk Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1895 gilt als wichtige Schrift zur Geschichte der Menschenrechte.

Der österreichische Tiefenpsychologe Sigmund Freud begründete um 1890 die psychotherapeutische Behandlungsform der Psychoanalyse.

Mathematik und Logik

Georg Cantor begründete in den Jahren 1874 bis 1897 die Mengenlehre, die er anfangs (1877) noch Mannigfaltigkeitslehre nannte.

Nachdem die durch Aristoteles begründete Syllogistik seit der Antike als die exakteste Form logischen Schließens gegolten hatte, begann mit Gottlob Freges revolutionärer „Begriffsschrift“ von 1879 eine neue Ära in der Geschichte der Logik. In dieser Publikation entwickelte er eine neue Logik in axiomatischer Form, die bereits den Kernbestand der modernen formalen Logik umfasste, nämlich eine Prädikatenlogik zweiter Stufe mit Identitätsbegriff.

David Hilberts Bestreben war es, die bislang sehr der Anschaulichkeit verhaftete, noch im Wesentlichen auf Euklid zurückgehende Geometrie möglichst vollständig von Begriffen aus der Anschauungswelt abzulösen und rein axiomatisch zu begründen. Eine solche axiomatische Begründung erschien Hilbert und vielen mathematischen Zeitgenossen unbedingt notwendig, da die zuvor verwendeten Begriffe aus der Anschauungswelt nicht die notwendige mathematische Exaktheit hatten und das darauf erbaute mathematische Gebäude der Geometrie somit auf „wackeligen Füßen“ zu stehen schien. In seinem fundamentalen, 1899 zur Feier der Enthüllung des Gauß-Weber-Denkmals in Göttingen veröffentlichten Werk Grundlagen der Geometrie entwarf er für die euklidische Geometrie ein vollständiges Axiomensystem und entwickelte darauf aufbauend eine streng axiomatisch begründete Geometrie. Am 8. August 1900 stellte David Hilbert eine Liste von 23 zum damaligen Zeitpunkt ungelösten mathematischen Probleme auf dem Internationalen Mathematiker-Kongress in Paris vor.

Die Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 wirkte auf viele französische Mathematiker als Ansporn – wie auf anderen Gebieten auch – um einen vermeintlichen Rückstand zum aufstrebenden deutschen Reich aufzuholen, der zu einer neuen Blüte der französischen Mathematik führte.

Der französische Mathematiker, theoretische Physiker und Philosoph Henri Poincaré galt ab 1880 als einer der bedeutendsten Mathematiker, worin ihm zu seiner Zeit nur in Deutschland David Hilbert Konkurrenz machte. Er leistete wichtige Beiträge zur reinen und angewandten Mathematik und veröffentlichte Bücher für eine breite Öffentlichkeit zu mathematischen und wissenschaftlichen Themen. Poincaré stellt die vollständige Induktion, den „rekurrierenden Schluss“ vor. „Die Mathematiker studieren nicht Objekte, sondern Beziehungen zwischen den Objekten…“. 1886 und 1900 war Poincaré Präsident der Société Mathématique de France. Er wandte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend der mathematischen Physik zu. Er hat im Rahmen der Elektrodynamik bewegter Körper die spezielle Relativitätstheorie (1900–1905) in vielen Punkten vorweggenommen.

Der französische Mathematiker Henri Léon Lebesgue erweiterte um 1900 den Integralbegriff und begründete damit die Maßtheorie.

Zusammen mit Alfred North Whitehead schrieb Bertrand Russell mit Principia Mathematica zwischen 1902 und 1913 eines der wichtigsten Werke mathematischer Grundlagenforschung nach den Erschütterungen der Mathematik Anfang des 20. Jahrhunderts. Ziel war es, alle mathematischen Wahrheiten aus einem Satz von Axiomen und Schlussregeln zu konstruieren.

Mobilität, Kommunikation und Technik

Anlässlich der Weltausstellung in Paris wurde am 19. Juli 1900 die erste Linie der Pariser Métro eröffnet. Die Informationstafeln waren in 34 Sprachen verfasst. Paris war damals nach London (1863), Liverpool (1893), Budapest und Glasgow (jeweils 1896) und Wien(1898) die sechste U-Bahn der Welt. Das Netz ist heute mit 226,9 Kilometer Gesamtlänge und 308 Stationen, die von insgesamt sechzehn voneinander unabhängigen Linien bedient werden, eines der größten der Welt. Viele Eingänge zu den Pariser Metrostationen wurden vom französischen Architekten, Designer und Art-nouveau-Künstler Hector Guimard mit phantasievollen Schmiedeeisengittern und geschwungenen Schriftzügen gestaltet.

Am 14. Juli 1900 wurde auch der Bahnhof Gare d'Orsay anlässlich der Weltausstellung in Paris eröffnet. Zwischen 1886 und 1889 veranlasste die Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest eine – durch die Weltausstellung notwendig gewordene – bedeutende Vergrößerung des Bahnhofs Paris-Saint-Lazare.

Bereits am 12. Mai 1881 nahm in Berlin die erste von Werner von Siemens konstruierte elektrische Straßenbahn der Welt ihren Betrieb auf und ersetzte damit die bisherigen Pferdebahnen.

Mit dem Ausbau der Telegraphen-, Telefon- und Stromnetze fand um 1890 eine zunehmende Verkabelung der Städte und der Landschaft statt. Um 1900 waren viele davon überzeugt, dass die Einführung der drahtlosen Telegrafie das Ende der Verkabelung bedeuten würde.[12][13] Der Physiker Ferdinand Braun bekam 1909 den Nobelpreis für Physik für seinen Beitrag zur Entwicklung der Telegrafie per Funk. Er teilte sich den Preis mit Guglielmo Marconi, dem die praktische Umsetzung und die erste transatlantische Funkübertragung gelang. Braun hatte am 20. September 1898 eine erste drahtlose

Nachrichtenübermittlung am Physikalischen Institut in Straßburg aufgebaut, die kurz darauf 30 km bis in den Vogesenort Mutzig reichte. Marconi gründete 1897 die Wireless Telegraph and Signal Company und errichtete, zunächst versuchsweise, die erste kabellose Verbindung über den Bristolkanal.

Das Gesetz über das Telegraphenwesen des Deutschen Reichs von 1892 regelte das Recht Fernmeldeanlagen zu betreiben. Dieses Recht stand ausschließlich dem Reich zu. Der Betrieb einer elektrischen Klingel innerhalb des eigenen Grundstücks war jedoch als Ausnahme erlaubt. Damit war dem gehobenen Bürgertum behördlich gestattet, Anlagen zu installieren, mit denen man seine Dienstboten dezent herbeizitieren konnte.[14]

Das elektrische Licht begann nach und nach, die Gasbeleuchtung zu verdrängen. 1909 wurde von dem Franzosen Georges Claude die Neonröhre erfunden.

1880 stellte Werner von Siemens seine Erfindung des ersten elektrischen Aufzugs auf der Pfalzgauausstellung, einer landwirtschaftlich-gewerblichen Messe, in Mannheim vor.[15]

Zu den Innovationen der Zweiten Industriellen Revolution, die sich in der Belle Époque durchzusetzen begannen, gehört die Perfektionierung leicht gefederter, geräuschloser Kutschen in einer Vielzahl modischer Formen. Die Kutsche wurde gegen Ende der Epoche vom Automobil abgelöst.

1886 erhielt Carl Benz in Mannheim ein Patent für seinen dreirädrigen selbstfahrenden Motorwagen. Die Geburtsstunde des Automobils. Seiner Frau Bertha Benz gelang 1888 zusammen mit den gemeinsamen Söhnen die erste Fernfahrt der Welt von Mannheim in ihre Geburtsstadt Pforzheim.

Der 1898 ausgerichtete Pariser Autosalon war die erste Automobilausstellung von internationaler Bedeutung.

Nach der Erfindung des ersten Luftreifen 1888 durch den Briten John Boyd Dunlop erfand der Franzose Édouard Michelin in den 1890er Jahren zunächst den abnehmbaren Luftreifen für Fahrräder und später für Autos.

Die Brüder Renault wurden in Frankreich zu Pionieren der industriellen Fertigung von Automobilen und trugen mit dazu bei, dass Frankreich es 1914 in Frankreich bereits 100.000 Autos gibt.

Der französische Luftfahrtpionier Louis Blériot überquerte als erster Mensch 1909 mit einem Flugzeug den Ärmelkanal, Roland Garros 1913 das Mittelmeer.

Louis Breguet und Paul Cornu, führten 1907 unabhängig voneinander Experimente mit den ersten fliegenden Hubschraubern durch.

1890 erfand Franz Xaver Wagner das sogenannte Wagnergetriebe für eine Typenhebelschreibmaschine.

Herman Hollerith entwickelte in den 1880er Jahren Lochkartensysteme zur Massendatenerfassung.

Das Grammophon wurde 1887 von Emil Berliner erfunden.

Die Erfindung der Prony-Bremse, die besonders für Wassertechniker nützlich war, ermöglichte die Leistung von Turbinen zu messen.

Tagespresse, Nachrichtenagenturen und Zeitschriften

Die Macht der Presse kam erstmals im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts voll zum Durchbruch.[16] Vor allem mit dem Einsatz der 1886 von Ottmar Mergenthaler erfundenen Linotype-Setzmaschine ließ sich der Textumfang der Zeitungen entscheidend erweitern. Die Gründung von Nachrichten- und Presseagenturen beschleunigte das Wachstum der gedruckten Massenmedien.[17] Zugleich stieg das Interesse der Bevölkerung an Informationen aus Politik und Gesellschaft stetig an; immer mehr Bürger konnten lesen. Der französische Politiker Jules Ferry hatte 1880 die Einführung des unentgeltlichen und verpflichtenden Grundschulbesuchs durchgesetzt.

In Paris wurde 1896 vom Journalisten Auguste Dumont die literarisch und kulturell ausgerichtete Publikation Gil Blas gegründet. Sie wurde Vorbild für die satirische Wochenzeitschrift Simplicissimus des Münchner Verlegers Albert Langen. In München erschien 1896 auch erstmals die von Georg Hirth und Fritz von Ostini gegründete Kunst- und Literaturzeitschrift Jugend – Münchner Illustrierte Wochenschrift für Kunst und Leben, die zum Namensgeber der Kunstrichtung Jugendstil wurde.

1899 gründet der österreichische Schriftsteller Karl Kraus die satirische Zeitschrift Die Fackel in Wien.

Bibliotheks- und Dokumentationswesen

Die Belle Époque war eine Zeit der schnellen Industrialisierung und Modernisierung in vielen Bereichen des Lebens, einschließlich des Bibliotheks- und Dokumentationswesens. Mit dem exponentiellen Wachstum des wissenschaftlichen und technischen Wissens wurden effektive und effiziente Methoden zur Organisation und Kategorisierung von Wissen immer dringlicher.

Die Universitätsbibliothek Leipzig, die bereits im 16. Jahrhundert gegründet worden war, wurde während der Belle Époque modernisiert und erweitert, um der zunehmenden Menge an veröffentlichtem Wissen Rechnung zu tragen.

In Großbritannien war die Einführung des Public Libraries Act 1850, der die Gründung von öffentlichen Bibliotheken ermöglichte, von zentraler Bedeutung. In der Belle Époque waren öffentliche Bibliotheken im ganzen Land etabliert und ermöglichten den Zugang zu Wissen und Literatur für eine breitere Bevölkerungsschicht.

1911 gründeten Wilhelm Ostwald als Vorsitzender und Karl Wilhelm Bührer und Adolf Saager die Vereinigung Die Brücke – Internationales Institut zur Organisation der geistigen Arbeit mit dem Ziel, das gesamte bekannte Wissen der Welt zu katalogisieren und zu organisieren. Für eine Weltregistratur als Generalbibliographie allen bestehenden menschlichen Wissens benutzte man die von Melvil Dewey in den USA entwickelte Decimal Classification. Die Brücke propagierte außerdem das Weltformat für Druckerzeugnisse. Es bildete später die Grundlage für das in der DIN 476 festgelegte Papierformat. Die Brücke trat außerdem für die Vereinheitlichung von Maßen und Gewichten, die Einführung eines Weltgeldes auf der Basis von Gold, eine Kalenderreform und die Vereinfachung der deutschen Rechtschreibung ein.

Paul Otlet und Henri La Fontaine, beide aus Belgien, spielten eine entscheidende Rolle bei der Modernisierung des Bibliotheks- und Dokumentationswesens.[18][19] Sie gründeten 1898 das Internationale Büro für Bibliographie (Bureau International de Bibliographie, BIB) und zogen damit in das Gebäude Mundaneum in Mons, Belgien.[20] Sie führten die Universelle Dezimalklassifikation (UDK) ein, eine erweiterte Version der Dewey-Dezimalklassifikation. Das Ziel der UDK war es, alle menschlichen Kenntnisse in einem koordinierten System zu organisieren.

Gesellschaft und Alltagskultur

Die oberen und mittleren Schichten fühlten sich mehr als zuvor materiell gesichert und waren optimistisch hinsichtlich der politischen, technischen und kulturellen Zukunftsaussichten. Die Belle Époque war jedoch keine Zeit des uneingeschränkten Lebensgenusses und Sorglosigkeit für alle Menschen. Die große Zahl der Bauern und Landarbeiter hatte kaum Anteil an den Vorzügen dieser "schönen Zeit", dasselbe gilt für die Masse der Industriearbeiter und kleinen Angestellten, die nach einem langen Arbeitstag in ihre trostlosen Hinterhofquartiere zurückkehren mussten.

Die Belle Époque ereignete sich im Wesentlichen auf den Boulevards der Metropolen, in den Cafés und Cabarets, den Ateliers und Galerien, den Konzertsälen und Salons, getragen von einem mittleren und gehobenen Bürgertum, das vom technischen und wirtschaftlichen Fortschritt am meisten profitieren konnte. In diesen Milieus vollzog sich innerhalb weniger Jahrzehnten eine erstaunliche dynamische kulturelle Entwicklung. Obwohl sie sich gegen Widerstände, in Brüchen, mit Überschneidungen vollzog, konnten sich in diesem Zeitraum Kunst und Kultur – auch eine Kultur der unbeschwerten, öffentlichen Unterhaltung – besonders intensiv und vielfältig weiterentwickeln. Vor allem die Kunst und Kultur haben dieser Epoche ihren glänzenden Namen gegeben.

Anlässlich des 100. Jahrestages der Französischen Revolution wurde 1889 im Jardin de Marianne im Zentrum des Place de la Nation in Paris das Denkmal Le Triumphe de la République eingeweiht.

In vielen katholischen Landeskirchen Europas gab es von etwa 1870 bis 1910 einen ausgeprägten Antimodernismus. Der Antimodernismus wendete sich – ausgehend von Dekreten Pius’ IX. (Papst von 1846 bis 1878) – gegen gesellschaftliche und politische Reformen zur Durchsetzung von Menschenrechten und Demokratie. Ein Höhepunkt antimodernistischer Tendenzen in der katholischen Kirche war 1910 die Verpflichtung aller Priester auf das Ablegen des sogenannten Antimodernismus-Eids: ab dem 1. September 1910 waren sie ausdrücklich verpflichtet, die im Syllabus errorum (Liste der Irrtümer) genannten Irrtümer abzulehnen. Auch in Frankreich gab es einen gewissen Ultramontanismus.

Die Dreyfus-Affäre, ein Justizskandal, der die französische Politik und Gesellschaft in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts tief spaltete, war auch Ausdruck eines zunehmend offenen Antisemitismus in Teilen der Gesellschaft und stürzte Frankreich in eine schwere politische und moralische Krise. Im Zuge der Dreyfus-Affäre wurde der Begriff "Intellektueller" populär und erhielt seine aktuelle Bedeutung.

Aufstieg des Bürgertums

Mit dem aufsteigenden Kapitalismus, dem zunehmenden Handel und mit der Industrialisierung stieg die Zahl und wuchs die Bedeutung der großen Kaufleute, Verleger und Manufakturunternehmer, der Reeder und Bankiers, der Unternehmer und Fabrikanten. Diese "Bourgeoisie", diese "Wirtschafts-" oder "Besitzbürger" wurden wohlhabender, sozial gewichtiger und einflussreicher.[21]

Das Bürgertum emanzipierte sich, gründete Unternehmen und Familiendynastien. Im Deutschen Kaiserreich sprach man deshalb auch von der Gründerzeit. Eine geschickte Heiratspolitik trug oftmals noch zur Vermehrung des Reichtums bei und nahm ein Ausmaß an, wie dies vorher nur vom Adel bekannt gewesen war. „Geld kam zu Geld. Schönheit zu Einfluss und Wohlstand zu Macht“ wie Thomas Mann in seinem Roman „Buddenbrooks“ bemerkte.

Als Auftraggeber sowie Mäzen des Kunst- und Kulturlebens übernahm das Großbürgertum zunehmend eine Rolle, die der Adel noch im 18. Jahrhundert eingenommen hatte.

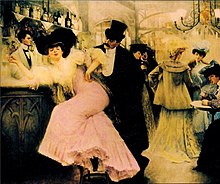

Vergnügungen in der Großstadt und anderswo

Die „Belle Époque“ ist städtisch und Pariserisch. Doch Paris hatte sich einen ländlichen Charme bewahrt: In den Dörfern von Montmartre oder Belleville, an den Ufern der Marne oder in den Vororten mit ihren Gärtnereien, die jenseits der alten Stadtbefestigung liegen, ist das Land nicht weit entfernt. Es war auch ein Paris, das ohne seine verschiedenen „Annexe“ - die Badeorte Aix-les-Bains, Deauville, La Baule, Vichy, Biarritz, Monte Carlo und Cannes, „die mondäne Stadt“ - nicht existieren konnte. Die Belle Époque erinnert fast immer an die unbekümmerte und frivole Welt der High Society, an das fröhliche Leben in den Salons, an Weltläufigkeit und das gehobene Leben. Das Publikum ging ins Theater, in die Oper und speiste mit Champagner im Maxim's; die Männer trugen Zylinder und Nelken im Knopfloch, die Frauen weite Röcke und gigantische Hüte.

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zeichneten sich viele Städte durch ein rasantes Bevölkerungswachstum aus, die Großstädte mit ihren Fabriken galten als Hoffnungsort und Moloch zugleich. Die Städte waren von Luxus und Reichtum einerseits sowie großer Armut und großem Wohnungselend andererseits geprägt.

Für viele Menschen boten sich bei 3 bis 6 Urlaubstagen im Jahr sowie 10 Stunden Arbeit pro Tag und beengten Wohnverhältnissen kaum Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Die Zeit reichte meist nur, sich am Abend in das Vergnügen der Großstadt mit ihren Kinos und Varietés zu stürzen.

Aber auch andere Freizeitvergnügen gewannen zunehmend an Attraktivität wie das Schaufensterbummeln entlang der neuentehenden Kaufhauspaläste, der Besuch von Cafés, Cabarets, Varietés und Bordellen.[22] Viele bekannte Künstler debütierten in den Folies Bergère während der Belle Époque: Liane de Pougy (1884), Loïe Fuller (1892), La Belle Otéro (1894), Paul Lincke (1897), Saharet (1897), Cléo de Mérode (1901), Charles Chaplin (1907), Maurice Chevalier (1909), Mistinguett (1911), Stan Laurel (1911), W. C. Fields (1911?) und Grock (1912).

In Montmartre trat der französische Kabarettsänger Aristide Bruant in Café-Konzerten unter anderem im berühmten Klub Le Chat Noir auf.

Als Ausgleich zur Hektik der Großstadt und zur Verbesserung der Lebensqualität entstanden nach dem Vorbild der französischen Hauptstadt Paris in vielen Städten großzügige Grünflächen und Parkanlagen. Ebenso wurde die Natur als Zufluchtsort immer wichtiger und Ausflüge in die nähere Umgebung gehörten zum sonntäglichen Freizeitprogramm. Ausflüge in die Natur ebenso wie Gärten und Gartenlokale als Rückzugsorte bzw. Wintergärten für das Großbürgertum erfreuten sich in der Freizeit großer Beliebtheit.

Viele Künstler erwarben am Rande der Städte Gartenhäuser und schlossen sich zu Künstlerkolonien zusammen. Unter ihnen finden Aspekte neuer Lebensformen wie Freikörperkultur und die anthroposophischen Lehren Rudolf Steiners als Alternative zum hektischen Leben der Großstadt zahlreiche Anhänger. Es kommt auch zur Entwicklung von Vegetarismus, Naturheilkunde, Wanderbewegungen sowie den noch heute existierenden Reformhäusern.

Als Reaktion auf die schlechten Wohn- und Lebensverhältnisse sowie steigenden Grundstückspreise entwarf der Brite Ebenezer Howard im Jahr 1889 das Modell der planmäßigen Entwicklung von Gartenstädten.

Warenfülle und Kaufhäuser

Von Paris aus traten in den 1880er und 1890er Jahren exquisite Warenhäuser nach dem Vorbildern von Galeries Lafayette und La Samaritaine ihren Siegeszug in aller Welt an und galten beim konsumverliebten Publikum schnell als „Achtes Weltwunder“.[23] Die Menschen standen staunend Schlange als 1869 das Au Bon Marché als erstes Warenhaus Europas seine Türen öffnete. Unter einer von Gustave Eiffel mitentworfenen kühnen eisernen Stützkonstruktion befand sich eine Verkaufsfläche, die größer als sieben Fußballfelder war und den Besuchern ein schier unermessliches Sortiment an Waren bot.

Die Vorstufe des Kaufhauses, die Pariser Ladenpassagen, wurden zum Gegenstand einer geschichtsphilosophischen Untersuchung. Paris war, wie Walter Benjamin es 1935 einleitend zu seinem sich zu diesem Zeitpunkt in Arbeit befindlichen Passagen-Werk formuliert hat, die "Hauptstadt des 19. Jahrhunderts".

Die zunehmende Industrialisierung und der damit verbundene Wohlstand des Großbürgertums zum einen sowie der Aufstieg einer kaufkräftigen Mittelschicht zum anderen trugen maßgeblich zum Erfolg der Warenhäuser bei. Viele verschiedene Warenabteilungen und ein erstmals in diesem Ausmaß dargebotenes und breitgefächertes Warenangebot kamen den gesteigerten Ansprüchen und Wünschen der Kunden entgegen.

Grundlage für das breitgefächerte Angebot der Kaufhäuser war die Industrialisierung der Warenproduktion im 19. Jahrhundert. Zwar hatte man bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts damit begonnen, unterschiedliche Waren unter einem Dach zu verkaufen, doch erst die Erfindung des Stahlbetons durch Joseph Monier (Patent: 1867), die Industrialisierung und Automatisierung der Glaserzeugung sowie die Verfügbarkeit von elektrischen Aufzugsanlagen ermöglichten den Bau von großen Kaufhäusern und ließen die Belle Époque auch zu einer Epoche der Kaufhäuser werden.

Für die Kaufhäuser charakteristisch war eine große zentrale Eingangshalle mit Freitreppen, die sowohl repräsentativen wie ökonomischen Zwecken diente. Der Kunde sollte bereits beim Eintritt beeindruckt werden und die unterschiedlichen Warenhausabteilungen wahrnehmen. Die zentrale Eingangshalle öffnete sich zu allen Etagen mit ihren verschiedenen Galerien und Balkonen.

Parallel zum geschäftigen Innenleben der Kaufhäuser sollte sich der Reichtum und Erfolg der Warenhausunternehmen auch in einer prunkvollen Außenfassade widerspiegeln. Die Hauptfassaden der Kaufhäuser waren mit aufwendigen Giebelkonstruktionen, Türmen und Balkonen, sowie Säulen und reichhaltigen Ornamenten gestaltet. Besonders beliebt waren Stilelemente aus dem Schlossbauwesen, der Renaissance und dem Barock, die viele Kaufhäuser oftmals zu baulichen Attraktionen einer Stadt werden ließen.

In den Kaufhäusern dieser Zeit begegneten sich Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, was in dieser Art neu war.

In Deutschland musste die Warenhauskultur durch den Ersten Weltkrieg und die darauffolgende Inflation große Einbußen hinnehmen. Im Dritten Reich wurden viele dervormals jüdischen Kaufhausbesitzer enteignet und ihre Betriebe arisiert.

Zur Umverteilung der enormen Lebensmittel- und Warenmassen auf dem Weg zu den Verbrauchern in den Städten entstanden in dieser Zeit Schlachthöfe und Großmärkte.

Frauen und der Mythos Femme fatale

In der Belle Époque spielten Frauen und Frauenbilder eine zentrale Rolle. Sowohl die Darstellung und Deutung traditioneller Charaktere aus Literatur und Mythologie als auch das sich wandelnde Rollenverständnis der Frau an der Schwelle zur Moderne[24] veränderten die Gesellschaft und prägten den Kunstbetrieb.

In der Belle Époque kam es zum Aufschwung der Frauenbewegung. In Großbritannien engagierten sich Frauen in der Politik, wie die Suffragetten, die sich für das Frauenwahlrecht einsetzten oder auf radikalere Weise bei den Sozialisten, wie Rosa Luxemburg in Deutschland. Im Jahr 1901 wurde in Frankreich ein Nationaler Rat der französischen Frauen gegründet, der dem Internationalen Frauenrat angeschlossen war, mit dem Ziel, alle feministischen Werke und Gesellschaften zusammenzufassen und zu koordinieren. Parallel dazu entwickelte sich nach und nach auch eine Frauenpresse.

Im hektischen bürgerlichen Großstadtleben erregte gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Mythos und Frauentypus der Femme fatale[25] das öffentliche Interesse sowie die Aufmerksamkeit von Künstlern. Historische und mystische Frauengestalten wie Salome, Sphinx, Venus und Hexe personifizierten dabei die dämonische Verführerin. Nicht nur die biblische Gestalt der Salome als Sinnbild der Femme fatale par excellence, sondern auch ihr Tanz als verführerisches Element fanden Eingang in die damalige Erotik und beflügelten die Phantasie vieler Künstler. Ob als Rachegöttin, männerverschlingender Vamp oder als monströse Kindfrau Lulu in Frank Wedekinds Drama „Die Büchse der Pandora“ wurde der Femme fatale meist eine Außenseiterrolle zugeschrieben, was wohl vor allem in ihrer Andersartigkeit, ihrem betörenden und unheilbringendem Charme sowie in der Verkörperung von Sinnlichkeit, Sünde und Lasterhaftig begründet liegt. Im 19. Jahrhundert wurde auch die Kurtisane der Femme fatale zugerechnet.

Während im 18. Jahrhundert die Mätressen der Fürsten als einflussgebend und stilprägend galten, übernahmen diese Rolle im 19. Jahrhundert die Kurtisanen, deren reiche Verehrer ihnen einen luxuriösen Lebensstil ermöglichten. Die Grenzen zwischen Künstlerin und Kurtisane konnten dabei fließend sein. Treffpunkt für Begegnungen mit der großbürgerlichen Welt waren zumeist Kaffeehäuser und Restaurants, die damals in den Städten entstanden und mit zum Freizeitvergnügen beitrugen. An diesen Orten wurden Reize zur Schau gestellt und zugleich neuste modische Trends kreiert. Die Kleidung galt für viele Frauen als Mittel zum Zweck, um gesellschaftliche Schranken überwinden zu können. So unterschied sich die Kleidung ehrbarer Damen kaum von der käuflicher Damen.

Anders erging es den zahlreichen Straßendirnen. Viele von ihnen kamen in der Hoffnung auf ein besseres Leben vom Land in die Städte. Als ungelernte Arbeiterinnen war ihr Verdienst jedoch oftmals zu gering, um davon leben zu können. Viele Frauen, die als Dienstmädchen, Modistinnen, Blumenfrauen oder Wäscherinnen arbeiteten, verdingten sich nebenher als Gelegenheitsprostituierte, um so ihr Gehalt aufbessern zu können. Viele von ihnen infizierten sich mit der damals häufigsten Geschlechtskrankheit Syphilis oder verfielen, aus Scham über ihre Tätigkeit und den damit verbundenen Peinigungen dem Alkohol.Neben den offiziell registrierten Prostituierten, die der Kontrolle durch die Sittenpolizei unterstanden, gab es in den Städten eine hohe Dunkelziffer an nicht registrierten oder sich nur gelegentlich prostituierenden Frauen.

Obwohl Prostitution als Tabuthema im Wilhelminischen Zeitalter galt, gehörten Bordellbesuche zum Zeitvertreib einer großbürgerlichen Männergesellschaft. Damalige Satirezeitschriften wie der Simplicissimus und Die Jugend griffen diese Themen dankbar auf.

Kleidung und Mode

Die Mode, vor allem die Damenmode, geriet in dieser Zeit in Bewegung. Von viktorianischem oder wilhelminischem Prunk nach 1900 kam es allmählich auch zur Befreiung aus den Zwängen des bis dahin üblichen Korsetts. In diese Zeit fällt auch die Bewegung zur Entwicklung einer Reformkleidung für Frauen, die sich aber lange nicht durchsetzen konnte. Es ist auch die Zeit, in der der Büstenhalter erfunden wurde.[26]

Die wohlhabenden Damen der Gesellschaft verfügten über eine ausgedehnte Garderobe und wechselten teilweise mehrmals am Tag ihre Kleidung. Dabei wurde zwischen Tages-, Besuchs- und Nachmittagsgarderobe gewechselt und die Garderobe jeweils dem spezifischen Anlass angepasst. Die Kleider waren lang und reichten bis zum Boden. Bein zu zeigen oder gar den nackten Fuß, galt als unsittlich. Edle Stoffe wie Seidensatin, Chiffon, Damast oder Tüll wurden oft in hellen, zarten Farben getragen, verziert mit Spitze und Strass. Sie verkörperten die Romantik, aber auch die Eitelkeit dieser Zeit.

Aufgrund der komplizierten Kleider aus vielen verschiedenen Stofflagen, war es den Frauen oft nicht möglich, sich selber an- oder auszuziehen. Es ist kaum verwunderlich, dass sich die Damen nur sehr langsam bewegten und sich so unglaublich anständig benahmen, denn die Materialien, welche sie trugen, waren schwer und nahmen sehr leicht Schaden. Trotz dieser Eingeschränktheit gewann die Frau neue Freiheiten. Der französische Modemacher Paul Poiret befreite sie vom einengenden Korsett, welches ihr zuvor die Taille einschnürte und das Atmen erschwerte. Poirets eigens designtes Kleid, ein Reformkleid, konnte jedoch nur von schlanken Frauen getragen werden. Dies ist auch der Grund, warum die Korsetts nicht verdrängt wurden.[27]

Exotische Kostümfeste erfreuten sich in der High Society der damaligen Zeit großer Beliebtheit, die farbenfrohen Stoffe für die federngeschmückte Turbane und Tunika-artige Gewänder wurden mit den Anilinfarben der BASF in Ludwigshafen gefärbt.

Auf der Weltausstellung Paris 1900 hinterlässt die französische Haute Couture einen bleibenden Eindruck und sichert Paris bis zum heutigen Tag einen führenden Platz auf der Liste der wichtigsten und einflussreichsten Modestädte der Welt.

Für die Belle Époque typisch war eine ausgeprägte Hutkultur und die elegante Kleidung der bürgerlichen Klasse. Hüte galten ebenso wie Schirm und Handschuhe als absolutes Muss. Für Frauen war es undenkbar, ohne diese modischen Accessoires auf die Straße zu gehen.

Im Gegensatz zur farbenfrohen Kleidung der Damen herrschte bei den Herren fast ausnahmslos Einheitsgrau bzw. Schwarz/Weiß vor, wodurch die Kleidung entsprechend unauffällig und unpersönlich erschien. Es galt jedoch für dem modebewussten Herren als standesgemäß, mehr als einen Anzug zu besitzen, wobei es ab den 1860er Jahren modern wurde, den Anzug einfarbig herzustellen. Im Sommer oder bei Freizeitaktivitäten wurden auch Anzüge aus hellem Stoff getragen.

Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörte es zur besonderen Zierde des Mannes, Bart zu tragen und diesen entsprechend sprießen zu lassen. Bei den Männern wurde der Zylinder zum modischen Symbol. Im Sommer bzw. im Urlaub und bei Freizeitaktivitäten wurde der Zylinder häufig durch die Melone oder den flachen Strohhut, wegen seiner Form auch „Kreissäge“ oder „Butterblume“ genannt, ersetzt. Weitere Accesoirs des Mannes von Welt waren Weste, steifer Kragen und Gehrock sowie ein Flanierstock bzw. ein Stockschirm für schlechtes Wetter und Handschuhe. Krawattennadeln, Hemd- und Manschettenknöpfe, die oft mit Perlen oder Edelsteinen geschmückt waren, kamen hinzu. Die Armbanduhr kam zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf und löste die schwere goldene Taschenuhr mit Uhrkette ab. Die Inovation dazu kam aus dem militärischen bzw. sportlichen Bereich.

Seit Ende der 1880er Jahren änderte sich die Herrenmode nur noch in Details. Veränderungen gab es bei den Mustern der Stoffe, der Reversbreite und dem Schnitt der Hosen.[28]

Im Deutschen Kaiserreich galt die Uniform für den Herrn als attraktiv und kleidsam und machte ihn erst zum Mann. Diese Vorstellung entsprach dem gesellschaftlichen Klima des wilhelminischen Zeitalters, das für Militär und Untertanengeist äußerst empfänglich war. Carl Zuckmayer mit seinem Schauspiel „Der Hauptmann von Köpenick“ und Heinrich Mann mit seinem Roman „Der Untertan“ haben diesen Zeitgeist literarisch persifliert.

Im eklatanten Gegensatz zur Garderobe des wohlhabenden Bürgertums stand hingegen die Kleidung der Arbeiter und Bediensteten. Diese wurde solange angezogen und weitergereicht, bis sie so beschädigt war, dass sie nicht mehr getragen oder ausgebessert werden konnte.[29] Der Stoff wurde jedoch auch dann nicht weggeschmissen, sondern an Lumpensammler weiterverkauft.

Weltausstellungen

Die Weltausstellung konnte sich im Zeitalter der Industrialisierung als eine internationale Leistungsschau im technischen und kunsthandwerklichen Bereich etablieren. Die erste Weltausstellung fand 1851 auf Anregung Prinz Alberts im Londoner Hyde-Park statt. Eine besonders imposante Weltausstellung fand 1889 in Paris zum hundersten Jahrestag der Französischen Revolution statt: Der Eiffelturm, als monumentales Eingangstor und Aussichtsturm für die Weltausstellung 1889 gebaut, war damals eine Sensation und wurde zum Symbol von Paris, sowohl für deren Bewohner als auch für die Besucher aus aller Welt. Die ebenfalls in Paris stattfindende Weltausstellung 1900 sollte alles bisher Dagewesene noch einmal in den Schatten stellen und ging mit ihrem Kräftemessen der einzelnen Nationen auch als "Messe der Eitelkeiten" in die Geschichte ein.

80 000 Aussteller aus 40 Ländern und 21 Kolonien waren auf der Weltausstellung in Paris vertreten, die 50 Millionen Menschen aus dem In- und Ausland anlockte. Die Festarchitektur und die Ausstellungsgebäude entlang den Ufern der Seine erstreckten sich über eine Fläche von 216ha, einige wie das Grand und Petit Palais sowie die prächtige Pont Alexandre III sind bis heute erhalten und prägen das Stadtbild von Paris. Die Zugänge der neuenstandenen Metro wurden von Hector Guimard im neuartigen Art-Nouveau-Stil gestaltet. Die 141 Überdachungen der Metroeingänge erinnern dabei mit ihren pflanzlich-organischen Formen an Libellenflügel.

Im selben Jahr fanden von Mai bis Oktober nach Athen 1896 auch die 2. Olympischen Spiele der Neuzeit in Paris statt, die jedoch vergleichsweise unbemerkt blieben und im Stadtbild kaum Spuren hinterließen.

Tourismus

Aufgrund der schon weit entwickelten Verkehrsnetze und sinkender Tarife, der vermehrten Freizeit (des Bürgertums) und der gestiegenen finanziellen Kapazitäten wurden Vergnügungsreisen und Fernreisen immer attraktiver. Beliebte Reiseziele waren unter anderem die Weltausstellungen (Beginn 1851 in London).

Wer um 1900 allein oder mit seiner ganzen Familie verreisen wollte, brauchte vor allem eines; viele Koffer.[30] Mit der Zunahme des Tourismus wurden ab 1896 auch die Ansichtskarten, nicht zuletzt durch die Verwendung mehrfarbiger Druckverfahren, zunehmend populärer.

Um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstanden zahlreiche Grand Hotels – nicht nur in den Metropolen, sondern auch an anderen Treffpunkten der zahlungskräftigen Gesellschaft. Dies waren vor allem Kurorte (Seebäder, Luftkurorte), zudem häufig an landschaftlich besonders reizvoller Stelle (Alpenpässe, Seeufer, Meeresküsten usw.). Ab Mitte des 19. Jahrhunderts verband die Eisenbahn alle großen europäischen Städte mit Kurorten wie Biarritz, Deauville, Vichy, Arcachon und der Côte d’Azur. Im Zuge der Erschließung solcher Regionen durch die Eisenbahn wurde eine Reihe von Grand Hotels als Eisenbahnhotel von den damaligen meist privaten Eisenbahngesellschaften errichtet.

Es war die große Zeit der Schiffahrtsgesellschaften und der Eisenbahn.

Um das Jahr 1900 hatte die damalige Weltkurstadt Wiesbaden die höchste Grand-Hotel-Dichte weltweit (ca. 30 bei ca. 100.000 Einwohnern).

Sport

1896 fanden in Athen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt.

Beliebte Sportarten der damaligen High Society waren der Reit- und Tennissport und Autorennen. Bereits 1894 fanden in Frankreich auf der Strecke von Paris nach Rouen die ersten Autorennen für die „Wagen ohne Pferde“ statt,[31] einen Sport, den sich jedoch nur die elitären Kreise der Gesellschaft leisten konnten.

Die 1903 ins Leben gerufene Tour de France war das erste echte Etappenrennen in der Geschichte des Radsports.[32]

Entdeckung und Faszination des Fremden

Völkerschauen und koloniale Machtbestrebungen der einzelnen europäischen Nationen verstärkten die Neugier der Menschen an fremden Völkern und exotischen Ländern und führten zu einer Faszination für eine bis dahin unbekannte Welt aber auch zu einer verklärten Sicht auf diese.

Die fortschreitende Entwicklung der Eisenbahn und der Dampfschifffahrt ermöglichte es vor allem den oberen Gesellschaftsschichten um die Jahrhundertwende, in ferne Länder zu reisen und diese zu erkunden. Seit 1883 verkehrte der Orientexpress vom Pariser Gare de l'Est nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Für die Fahrt mit der Eisenbahn wurden rund 80 Stunden benötigt.[33]

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ist ein Boom von Schifffahrtsreisen zu beobachten. Während das betuchte Bürgertum luxuriöse Kreuzfahrten unternahm, machten sich Millionen von Auswanderern aus ganz unterschiedlichen Gründen auf den Weg nach Amerika, um dort ihr Glück zu finden. Es waren daher auch die Passagiere der Dritten Klasse, die zur Rentabilität der Schiffe beitrugen. Für die Schifffahrt und den Handel insgesamt wirkte sich die Eröffnung Suezkanals 1869 äußerst positiv aus, da die Schifffahrtsrouten zwischen Europa und Asien deutlich verkürzt wurden.

Der orientalische Stil erfreute sich großer Beliebtheit und hielt Einzug in das Ambiente großbürgerlichen Wohnens. Die damalige Orientbegeisterung durchdrang zahlreiche Bereiche des ästhetischen wie kulturellen Lebens der großbürgerlichen Gesellschaft und betraf sowohl den Wohnstil, als auch die Kleidung. Badeanstalten und Thermalbäder der damaligen Zeit wurden im türkischen Stil ausgestattet.

Exotische Kostümfeste im Stil der legendären Ballett Russes waren in der großbürgerlichen Gesellschaft äußerst beliebt. Das damals aufkommende Orientfieber belebte die Mode und den Austattungsstil insgesamt. Die bunten Farben für die Stoffe der Gewänder und die federngeschmückten Turbane waren größtenteils den neuentwickelten industriell hergestellten Teerfarben der BASF in Ludwigshafen zu verdanken, ohne die eine solche Farbenvielfalt nicht möglich gewesen wäre.[34]

Für diejenigen, die sich keine Reisen in fremde Länder leisten konnten, vermittelten zumindest in Deutschland die Romane und Reisebeschreibungen Karl Mays eine bildreiche Vorstellungen von der exotischen Welt. Zwischen 1881 und 1888 verfasste Karl May nur anhand von Zeitungsartikeln und Reiseführern einen sechsbändigen Orientzyklus, ohne selbst den Orient bis dahin je bereist zu haben. Bis 1900 sollten seine Reiseerzählungen auf 27 Bände anwachsen.

Neben Romanen und Reisebeschreibungen wie den von Karl May vermittelten auch Fotographien einen Eindruck von fernen exotischen Ländern. Für betuchte Reisegesellschaften standen schon damals in den entlegensten Winkeln der Erde Fotografen bereit. Die Fotos dienten nicht nur der Erinnerung, sondern weckten auch die Sehnsucht nach fremden Ländern.

Die Belle Époque als Blütezeit von Kunst und Kultur

Tanz

Die Zeit vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit ihrem rasanten Tempo voller technischer Entwicklungen, sich verändernden Lebensformen und sozialer Gegensätze kann mit einem „Tanz auf dem Vulkan“ verglichen werden[35]. Viele Künstler litten in dieser Zeit an der Modekrankheit Neurasthenie und strebten nach künstlerischer Erneuerung. Dem Tanz galt dabei eine besondere Aufmerksamkeit sowohl auf der Bühne als auch in der Kunst. Neue Entwicklungen zeichneten sich dabei im modernen Ausdruckstanz der Amerikanerinnen Loïe Fuller (1862–1928) sowie Isadora Duncan (1877–1927) ab. Die Ballets Russes von Sergej Diaghilew machten den Balletttänzer Vaslaw Nijinsky (1888–1950) berühmt und etablierten die moderne Balletttechnik. Die Ballets Russes brachten mehrere Meisterwerke des Balletts auf die Bühne, darunter Der Feuervogel und Das Frühlingsopfer.

Die obengenannten Tänzerinnen und Tänzer revolutionierten die Tanzkunst und animierten gleichzeitig Künstler wie Toulouse-Lautrec zu künstlerischen Darstellungen aus der Welt des Tanzes. So gilt beispielsweise die Bronzelampe von Raoul Larche in Gestalt der Tänzerin Loïe Fuller, die mit ihren eindrucksvollen Schleiertänzen ganz Paris begeisterte, als Ikone des Jugendstils.

Musik

Musikalisch war die Belle Époque von der Salonmusik geprägt, es handelte sich dabei nicht um ernste Musik, sondern vor allem um kurze Stücke, die für ein allgemeines Publikum gedacht waren. Der Walzer erlebte ebenso wie die Operette eine Blütezeit und Komponisten wie Johann Strauß III, Emmerich Kálmán und Franz Lehár einen Höhepunkt ihrer Popularität.

In Frankreich waren es in dieser Zeit Komponisten wie Claude Debussy mit Prélude à l'après-midi d'un Faune (1894) und La mer (1905) sowie Maurice Ravel mit Pavane pour und infante défunte (1899) und Gaspard de la nuit (1908), die den Impressionismus in der Musik etablierten. Der Komponist Erik Satie kann als Vorläufer der Minimal Music gelten.

In Österreich und Deutschland waren Gustav Mahler (2. Sinfonie (1895), Symphonie der Tausend (1906)) Richard Strauss (Also sprach Zarathustra, Salome) und Arnold Schoenberg (Verklärte Nacht (1899), Pierrot Lunaire (1912)) führend in der Romantik, Spätromantik sowie der Zweiten Wiener Schule und der Zwölftontechnik.

In Russland prägten die Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowski mit Die Nussknacker (1892) und Sergei Rachmaninoff mit Die Toteninsel (1909) die Musik der Epoche.

In England war es Edward Elgar der mit den Enigma Variations (1899) und mit den Pomp and Circumstance Marches (1901) die Musikszene dominierte.

In Italien war es Giacomo Puccini, einer der wichtigsten Opernkomponisten des Verismo, der mit den Werken La Bohème (1896), Tosca (1900) und Madama Butterfly (1904) die Musik der Belle Époque prägte.

In der geschwungenen und verspielten Formensprache des Jugendstils fanden zudem die ausdrucksstarken Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer ihren Niederschlag und dienten dabei teilweise als Vorlage, so gilt die Bronzelampe von François-Raoul Larche in Gestalt der Tänzerin Loïe Fuller, die mit ihren eindrucksvollen Schleiertänzen damals ganz Paris begeisterte, als eine der Ikonen des Jugendstils.

Der Geiger Daniel Hope hat 2020 versucht, mit dem Album Belle Époque die Stimmung dieser Ära musikalisch einzufangen. Es habe Komponisten gegeben, die sich weigerten, nach vorne zu schauen und solche wie Alban Berg und Anton Webern, die den Aufbruch zelebriert hätten. Auch in der Musik seien die Spannungen der Epoche zum Ausdruck gekommen und er bilde sich ein, dasss man das in jedem Takt höre.[36]

Literatur und Theater

In der Belle Époque erlebte die europäische Literatur einen großen Wandel. Der literarische Realismus und der literarische Naturalismus erreichten ihren Höhepunkt. Zu dessen bekanntesten französischen Vertreter gehört Émile Zola mit Nana (1880) und Germinal (1885).

Die Uraufführung des romantisch-komödiantischen Dramas Cyrano de Bergerac von Edmond Rostand fand 1897 am Pariser Théâtre de la Porte Sainte-Martin statt.

Die Literatur der Periode erstreckte sich vom Naturalismus über den Impressionismus und Symbolismus zum Expressionismus (Émile Zola, Guy de Maupassant, Marcel Proust, Anton Tschechow, Henrik Ibsen, Gerhart Hauptmann, Rainer Maria Rilke).

In Großbritannien und Irland war Oscar Wilde berüchtigt für seine scharfsinnigen Werke (Das Bildnis des Dorian Gray (1890)) und sein tragisches Leben. Thomas Hardy wurde bekannt durch seine Darstellung des ländlichen Lebens und der sozialen Veränderungen (Tess von den D'Urbervilles (1891)).

Thomas Mann begann seine Karriere während der Belle Époque mit Buddenbrooks (1901) und Der Tod in Venedig (1912).

Anton Tschechow wurde bekannt durch seine Kurzgeschichten und Dramen. Wichtige Werke: Die Möwe (1896), Onkel Wanja (1899), Fjodor Dostojewski durch Die Brüder Karamasow (1880).

Der französische Kunstkritiker und Romanautor Octave Mirbeau zählt zu den schillerndsten Persönlichkeiten der französischen Belle Époque.[37] Zu seinen bekanntesten literarischen Werken gehört der Roman Tagebuch einer Kammerzofe (1900), der mehrmals verfilmt wurde, unter anderem von Jean Renoir und Luis Buñuel. Eine noch stärkere Provokation hatte Mirbeau ein Jahr zuvor mit seinem Werk Der Garten der Qualen (1899) abgeliefert: In einem paradiesischen Garten in China, lässt eine europamüde Engländerin Menschen auf furchtbarste Weise foltern. Sein bekanntestes, auch auf deutschen Bühnen sehr erfolgreiches Drama Geschäft ist Geschäft (1903) verspottet die eingebildete Allmacht von Geldaristokraten und Emporkömmlingen.

Die französische Schriftstellerin, Variétekünstlerin und Journalistin Colette verfasste ab 1896 eine Reihe von zunehmend erfolgreichen Romanen, die in der Ich-Form mit vielen autobiografischen Elementen die Geschichte einer jungen Frau erzählen: Claudine à l’École, Claudine à Paris, Claudine en Ménage und Claudine s’en va.

Lebensphilosophie

Anfang der 1880er Jahre publizierte der deutsche Philosoph und klassische Philologe Friedrich Nietzsche das dichterisch-philosophische Werk Also sprach Zarathustra. Aus Sicht Zarathustras waren vor Gott alle Menschen gleich. Mit dem Tod Gottes aber sind nur noch vor „dem Pöbel“ alle Menschen gleich. Darum ist der Tod Gottes eine Chance für den Übermenschen.

Der deutsche Philosoph und Kulturhistoriker Wilhelm Dilthey sah sich 1887 vor den „Trümmern der Philosophie“: Die „Systeme der Metaphysik sind gefallen“, sagte er in seiner Antrittsrede in der Akademie der Wissenschaften. Der deutsche Idealismus habe mit Fichte, Schelling und Hegel den „letzten großartigen Versuch des menschlichen Geistes“ dargestellt, sich jedoch als nicht haltbar erwiesen.

In diesem Zusammenhang bestimmte Dilthey programmatisch drei Aufgaben für eine neue Philosophie:

- Auch die positiven Wissenschaften haben ungeklärte Voraussetzungen, die es zu untersuchen und zu sichern gilt.

- Der Philosophie kommt die Aufgabe zu, den Zusammenhang der Einzelwissenschaften zu klären. Dies kann nicht durch diese selber geschehen, denn dann ergäbe sich höchstens eine hierarchische Konzeption, welche Dilthey ablehnte.

- Die Philosophie muss Lebensphilosophie werden, wenn sie die gescheiterte Metaphysik zurückweist. Ansätze hierfür sah Dilthey im Werk Nietzsches, Richard Wagners, Tolstois und Schopenhauers. So „wie der scholastische Denker die Fähigkeit entwickelt, lange Reihen von Schlüssen zu überblicken, […] so bildet sich in ihnen das Vermögen, die geheimen Gänge, in denen die Seele dem Glück nachgeht […] zur Darstellung zu bringen.“ Jedoch haben die genannten Autoren immer nur einzelne Momente und Einsichten herausgegriffen und verabsolutiert, womit sie sich wieder zu „Genossen der Metaphysik“ machten. Ihre Lebensphilosophie mag in ihren Grenzen richtig sein, wird jedoch ganz falsch, sobald sie „ihren Winkel für die Welt hält“. Dilthey verstand seine Form von Lebensphilosophie daher nicht als eine, welche konkrete Aussagen trifft, sondern durch Vergleichung und geschichtliche Betrachtung der mannigfaltigen Entwürfe aus dem Relativen das Allgemeingültige extrahiert.

Der französische Philosoph Henri Bergson publizierte 1896 das Buch Matière et mémoire, in dem er auch die neuesten Ergebnisse der Hirnforschung berücksichtigte. Er entwickelte wie Nietzsche und Dilthey die Lebensphilosophie[38] als Gegenentwurf zum Positivismus und zum Neukantianismus.

Fotografie und Film

Die Fotografen Eugène Atget, Jacques Henri Lartique, Heinrich Kühn, Alfred Stieglitz und Edward Steichen halfen, die Fotografie als Kunstform zu etablieren und ihre Techniken und Ästhetik zu entwickeln. Die Fotografie erschloß der Malerei neue Möglichkeiten und es fand ein intensiver Austausch zwischen Fotografie und Malerei statt.

Um 1880 entwickelte der französische Erfinder und Physiologe Etienne-Jules Marey die Einzelbildfotografie zur Rekonstruktion von Bewegungsabläufen (Chronofotografie).

Die Anfänge des Kinos fallen ebenfalls in diese Zeit. Frankreich war führend in der frühen Kinotechnologie. Der Cinématographe wurde in Frankreich von Léon Bouly erfunden und von den Brüdern Auguste und Louis Lumière in Betrieb genommen. Die erste weltweit öffentliche Kinovorführung fand am 28. Dezember 1895 in Paris durch die Gebrüder Lumière statt, die später noch viele weitere Innovationen in der Kinematographie hervorbringen sollten.

In Großbritannien gilt William Friese-Greene als einer der Väter des britischen Films.

In Deutschland gelten Die Gebrüder Skladanowsky als Pioniere des Films. Das Kino entwickelte sich nach und nach zu einer Vergnügungsstätte der Massen und zum größten Konkurrenten des Varietétheaters. Von dem Publizist Victor Noack wurde das neue Medium Film noch 1909 als „geistige Volksvergiftung großen Stils“ und „Orgie der Geschmacklosigkeit“ verunglimpft.[39] Dies konnte dem Erfolg des Films jedoch keinen Abbruch tun. Von einer Attraktion in Jahrmarktbuden startete der Film Ende des 19. Jahrhunderts seinen Siegeszug in die Welt.

Neben dem Kinematographen war damals auch die Vorführungen mit der Laterna Magica, der magischen Laterne, sehr beliebt. Die Laterna Magica kann als Vorgänger des Diaprojektors angesehen werden.

Bildende Kunst

Die Belle Époque war eine Ära, in der der Impressionismus, der Post-Impressionismus und der Symbolismus in Frankreich besonders dominant waren. Künstler wie Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Gauguin, Jean Béraud und Henri Matisse prägten diese Zeit.

In Deutschland und Österreich sah man die Entwicklung des Expressionismus und des Wiener Jugendstils. Wichtige Künstler dieser Zeit waren Gustav Klimt, Egon Schiele und Emil Nolde. Die Künstlergruppe Die Brücke, die heute als wichtiger Vertreter des Expressionismus und als Wegbereiter der klassischen Moderne gilt, wurde am 7. Juni 1905 in Dresden von den vier Architekturstudenten Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff gegründet und im Mai 1913 in Berlin aufgelöst. Der Blaue Reiter ist eine Bezeichnung von Wassily Kandinsky und Franz Marc für ihre Ausstellungs- und Publikationstätigkeit, bei der beide Künstler in dem erstmals Mitte Mai 1912 herausgegebenen gleichnamigen Almanach als alleinige Herausgeber fungierten.

In der Bildenden Kunst vom Impressionismus über den Jugendstil zum Kubismus (beispielhafte Vertreter der drei Stilrichtungen: Paul Cézanne, Gustav Klimt, Pablo Picasso).

Das Bild der bürgerlichen Frau bestimmte die Kunst der Belle Époque. Die Frau sollte schönster Schmuck des Mannes sein, sittsam als Ehefrau wie Mutter und zugleich attraktiv und gesellschaftsfähig, was sich in zahlreichen Porträts dieser Epoche ausdrückt. Malerfürsten wie Franz von Lenbach und Franz von Stuck feierten ihr weibliches Publikum in anmutigen Posen. Im Vordergrund ihrer Malerei standen zum einen künstlerische Perfektion, zum anderen die psychologische Erfassung ihres Gegenübers.

Die Weiterentwicklung der Farblithographie, vor allem durch Jules Chéret und Henri de Toulouse-Lautrec in Paris, ermöglichte den preiswerten Druck attraktiver Plakate. Als „Kunst der Straße“, der man ästhetisch und sogar moralisch veredelnde Massenwirkung zutraute, riefen sie enthusiastisches Interesse hervor; in Frankreich vorübergehend auch eine weit verbreitete Sammelleidenschaft.

Die Karikatur fand im 19. Jahrhundert Eingang in die Tagespresse, Voraussetzung dafür bot die Lithografie. Von der Erfindung der Lithografie profitierte neben der Karikatur das Plakat.

Das Textplakat wurde im 19. Jahrhundert vom Bildplakat abgelöst und entwickelte sich zum Massenmedium und Kunstmedium gleichermaßen. Die Weiterentwicklung der Farblithographie, vor allem durch Jules Chéret und Henri de Toulouse-Lautrec in Paris, ermöglichte den preiswerten Druck attraktiver Plakate. Als „Kunst der Straße“, der man ästhetisch und sogar moralisch veredelnde Massenwirkung zutraute, riefen sie enthusiastisches Interesse hervor; in Frankreich vorübergehend auch eine weit verbreitete Sammelleidenschaft. Henri de Toulouse-Lautrec erhob das Plakat in den Rang eines eigenständigen Kunstwerkes. Thema seiner Plakate waren Themen, die bis zu diesem Zeitpunkt als nicht darstellungswürdig erachtet worden waren: Menschen in Kabaretts, Bar, im Theater und im Zirkus.[40] Die Plakate zeichnen sich durch die Verbindung von Schrift und Bild aus.

Architektur und Design

Früher als anderswo, schon in den 1860er Jahren, hatte in England eine Reformbewegung für das Kunsthandwerk begonnen, die später auf dem Kontinent aufgenommen wurde. Ihr Ziel war, Möbel und Wohnräume vom überladenen Dekor historischer Zitate zu befreien und einen neuen Stil zu finden. Auf Repräsentation sollte weniger Wert gelegt werden als auf die sachlichen Erfordernisse des Wohnens. Der deutsche Kunstpädagoge Alfred Lichtwark formulierte 1896: „Alle Kunstpflege muss im Hause beginnen“ und „Habe nichts in deinem Haus, das du nicht zweckmäßig findest oder für schön hältst.“

Architektur und Design in Großbritannien waren geprägt von der Arts and Crafts-Bewegung, vertreten durch Architekten wie Charles Rennie Mackintosh und Künstler wie William Morris. Ziel der Arts and Craft-Bewegung war die Aufhebung der strikte Trennung zwischen den hohen Künsten (fine arts), wie Malerei, Bildhauerei und Architektur sowie den angewandten Künsten, wie Innenausstattung, Design, Stoffdruck, Schmuck und Buch-Illustration, also allen Erscheinungsformen des Kunsthandwerks.[41] Künstler wie William Morris gründeten bereits 1861 eine Firma, um in gemeinsamer Arbeit Einrichtungsgegenstände zu entwerfen und zu produzieren, mit dem Ziel, die Grenze zwischen Kunst und Handwerk sowie zwischen kostspieliger Einzelanfertigung und maschinell produzierter Serienware aufzuheben.[42] Anhand ihrer Entwürfe konnten sorgfältig durchgestaltete, solide ausgeführte Einrichtungsgegenstände in Serienproduktion hergestellt werden. 1897 wurde in England das erste College gegründet, das Kunst und Kunsthandwerk in gleicher Weise im Lehrplan berücksichtigte.[43]

Auf den Jugendstil übte die Arts and Crafts-Bewegung, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts in England gebildet hatte, einen entscheidenden Einfluss aus. Die Kunstrichtung des Jugendstils, die um 1890 aufkam, trat gegen den vorherrschenden Geschmack des Historismus an. Obwohl es in Europa zu unterschiedlichen nationalen Ausprägungen kam, ist der Jugendstil im Allgemeinen durch eine stark bewegte pflanzliche oder geometrische Ornamentik gekennzeichnet. Eine Erneuerung der Kunst sollte anders als im Historismus nicht aus der Geschichte, sondern aus der Natur und ihrer Formenwelt erfolgen. Viele Künstler des Jugendstil verfolgten daher die Idee, alle Gegenstände des Alltags, aber auch die Architektur nach einheitlichen Formvorstellungen zu gestalten.

In Frankreich und Belgien entwickelte sich der Jugendstil oder Art Nouveau mit Hector Guimard und Victor Horta. In Katalonien der Modernisme mit dessen Hauptvertreter Antoni Gaudí.

In Österreich waren es Otto Wagner und Joseph Maria Olbrich der Wiener Secession, die Architektur und Design prägten. In Deutschland war der Architekt, Designer und Mitbegründer des Deutschen Werkbundes Peter Behrens Vorreiter der sachlichen Architektur und des Industriedesigns. Mit dem Entwurf des „Monuments des Eisens“ für den Stahlwerksverband und den Verein deutscher Brücken- und Eisenbaufabriken auf der Internationalen Baufach-Ausstellung Leipzig 1913 und mit dem Entwurf des „Glashauses“ für einen Pavillon der Deutschen Glasindustrie in der Kölner Werkbundausstellung erlangten die deutschen Architekten Bruno Taut, Max Taut und Frank Hoffmann erstmals internationale Anerkennung. Beeinflusst wurde Bruno Taut durch die phantasievollen Aufsätze über Glasarchitektur des deutschen Schriftstellers Paul Scheerbart.[44]

Die stützfreie Überspannung weiter Räume wie großen Bahnhofs- und Markthallen, sowie Passagen und Kaufhäusern gehörte zu den wichtigsten Bauaufgaben des 19. Jahrhunderts im öffentlichen Raum. Die größte Herausforderung waren dabei weiträumige Ausstellungshallen. Die rasche Entwicklung der Baustatik und die Verwendung von Stahl anstelle von Gußeisen ermöglichten hier neuartige Entwürfe. So errichteten Charles Louis Ferdinand Dutert und Victor Contamin anlässlich der Weltausstellung 1889 in Paris die Galerie des Machines, die vor allem durch die ungeheure Weite des stützlosen Raumes von 115 m und einer Höhe von 43 m beeindruckte.[45] Zum Vergleich: Die maximale frei überspannte Weite hatte beim Kristallpalast anläßlich der Weltausstellung in London 1851 dagegen nur 22 m betragen. Die Galerie des Machines war zum damaligen Zeitpunkt der größte stützenfreie Raum der Welt.[46]

Das Ende der Belle Époque

Die Zeit eines weithin sorglosen Lebensgefühls endete spätestens mit Kriegsbeginn 1914.[47][48] Der Schlusspunkt der Belle Époque kann aber auch bereits schon 1912 gesetzt werden: Mit dem Untergang der Titanic ging symbolisch auch der naive Glaube an die Allmacht der Technik unter. Auch die erkennbaren Vorzeichen eines neuen, großen Krieges trugen dazu bei, dass aus dem Vertrauen in die Zukunft Unsicherheit und Angst wurden. Erste kritische Stimmen, etwa seitens der Lebensreform und in der Kunst[49] hatte es jedoch bereits auch schon vorher gegeben.

Der Erste Weltkrieg wurde anfangs von vielen Intellektuellen und Künstlern in Europa als Befreiungsschlag angesehen, denn mit dem einsetzenden Krieg verband sich die Illusion eines reinigenden Fegefeuers, welches die Basis für eine neue Welt und eine neue Kunst sein sollte[50] oder wie es Max Liebermann es zum Ausdruck brachte:

„Kriege scheinen nötig zu sein, um den im Frieden wuchernden Materialismus einzudämmen.“

Der Maler Franz Marc war wie so viele Andere von der reinigenden Wirkung des Krieges überzeugt. 1915 schrieb er an seinen Künstlerkollegen Helmuth Macke:[51]

„La Bête humaine, – nun weiß man, was das ist. Ich gehöre aber durchaus nicht zu den Menschen, die den Krieg verurteilen.“

Bei einem Aufklärungs- und Erkundungsritt wurde Franz Marc am 4. März 1916 gegen 16 Uhr im Wald bei Herméville-en-Woëvre bei Braquis durch zwei Granatsplitter im Kopf tödlich verwundet.[52][53][54]

Siehe auch

Museen und Wechselausstellungen

- Museum Zeughaus: Belle Époque. Tanz und Taumel einer Epoche[55] - Dauerausstellung in den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim.

- Musée Fin-de-Siècle, Brüssel, Belgien.[56]

- Belle Époque Zentrum[57], Blankenberge, Belgien.[58]

- Belle-Époque-Museum[59], Waldhaus Flims.

__

- La Bohème. Toulouse-Lautrec und die Meister von Montmartre[60], Ausstellung im Kurpfälzischen Museum Heidelberg vom 5. März 2023 bis 11. Juni 2023.

- 1914 – Das Ende der Belle Époque[61], Ausstellung im Bröhan-Museum vom 15. Mai 2014 – 31. August 2014.

- Belle Époque. Toulouse-Lautrec, Chéret, Steinlen und weitere Meister französischer Plakatkunst[62], Ausstellung im Buchheim Museum vom 21. Oktober 2007 bis 13. April 2008.

- La Belle Époque, The Metropolitan Museum New York, 1983. Youtube.

Literatur

- Tanja Warring: Zwischen Belle Époque und Neuer Zeit. Das Künstlerpaar Bertha Malzacher-Jung und Otto Jung. Schwabe Verlag 2022. ISBN 978-3-7965-4550-4.

- Christina B. Carroll: The Politics of Imperial Memory in France, 1850–1900. Cornell University Press 2022. ISBN 978-1-5017-6312-0.

- Arnaud-Dominique Houte: Les peurs de la belle Époque. Crimes, attentats, catastrophes et autres perils. Tallandier 2022. ISBN 979-10-210-5170-6.

- Alice Bravard: La vie mondaine à la Belle Époque. Nouvelle Monde 2022. ISBN 978-2-38094-318-4.

- Jean-Louis Festjens (Hrsg.): L'Illustration. La Belle Époque 1889–1914: La Belle époque telle que les Français l'ont vécu. Michel Lafon 2022. ISBN 978-2-7499-5136-2.[63]

- Hedwig Richter: Aufbruch in die Moderne: Reform und Massenpolitisierung im Kaiserreich. Suhrkamp Verlag 2021. ISBN 978-3-518-12762-9.[64]

- Dominique Kalifa: The Belle Époque. A Cultural History, Paris and Beyond. Columbia University Press 2021, ISBN 978-0-231-55438-1.

- Jürgen Kocka: Der Kampf um die Moderne. Das lange 19. Jahrhundert in Deutschland, Stuttgart Klett-Cotta 2021. ISBN 978-3-608-98499-6.

- Julian Barnes: Der Mann im roten Rock, a. d. Englischen von Gertraude Krueger, Kiepenheuer & Witsch Köln 2021 ISBN 978-3-462-05476-7.

2011 bis 2020:

- Shearer West: Fin de Siècle, Gilded Age, or Belle Époque: Different Endings to the Same Century, in: Jane Desmarais, David Weir (Hrsg.): The Oxford Handbook of Decadence, Oxford University Press 2020, ISBN 978-0-19-006695-6.

- Wilhelm Widemann: Paris 1900. Schönheit und Artistik, Füsslin Verlag, Stuttgart 2019. ISBN 978-3-940769-08-4.

- Andreas Krock: Mannheims Belle Époque. Tanz und Taumel einer Epoche, hrsg.: Hermann Wiegand, Alfried Wieczorek, Christoph Lind, Morio Verlag 2019, ISBN 978-3-945424-80-3.

- Marc Walter, Sabine Arqué: France 1900, Taschen Verlag 2019. ISBN 978-3-8365-7850-9.

- Sonja Duska: Modegeschichten. Die Damenwelt des 19. Jahrhunderts, Morio Verlag 2019, ISBN 978-3-945424-73-5.

- Thomas Bauer-Friedrich, Robert Fajen, Ralph Ludwig (Hrsg.): Die schöne Zeit. Zur kulturellen Produktivität von Frankreichs Belle Époque, transcript Verlag 2018, ISBN 978-3-8376-3901-8.

- Bertram M. Gordon: The Emergence of France as a Tourist Icon in the Belle Époque, in: Bertram M. Gordon: War Tourism. Second World War France from Defeat and Occupation to the Creation of Heritage, Cornell University Press 2018, ISBN 978-1-5017-1589-1.

- Dominique Kalifa: La véritable histoire de la Belle Époque. Fayard, Paris 2017, ISBN 978-2-213-65529-1.

- Mary Mcauliffe: Twilight of the Belle Époque. The Paris of Picasso, Stravinsky, Proust, Renault, Marie Curie, Gertrude Stein and their Friends through the Great War. Rowman & Littlefield 2017. ISBN 978-1-4422-7613-0.

- Dominique Kalifa: «Belle Époque»: invention et usages d’un chrononyme. In: Revue d’histoire du XIXe siècle. 52, 2016, S. 119–132.

- Ingo Rose, Barbara Sichtermann: Kurtisanen, Konkubinen & Mätressen, ebersbach & simon, Berlin 2016. ISBN 978-3-86915-133-5.

- Renate Schuster, Ralf Michael Schupsky: Fußball und die Belle Époque. Entstehung der Fußballclubs und die Zeit des Jugendstils, Edo-Verlag Saarbrücken 2015. ISBN 978-3-639-54952-2.

- Tobias Hoffmann (Hrsg.): 1914 – Das Ende der Belle Époque. Ausstellungskatalog Bröhan-Museum Berlin. Wienand Verlag 2014, ISBN 978-3-86832-227-9.[65]

- Philipp Blom: Der taumelnde Kontinent. Europa 1900–1914, München 2014, ISBN 978-3-446-23292-1.

- Mary Mcauliffe: Dawn of the Belle Époque. The Paris of Monet, Zola, Bernhardt, Eiffel, Debussy, Clemenceau and their Friends. Rowman & Littlefield 2014. ISBN 978-1-4422-0928-2.

- W. Boyd Rayward (Hrsg.): Information Beyond Borders. International Cultural and Intellectual Exchange in the Belle Époque. Ashgate 2014. ISBN 978-1-4094-4225-7.

- Rachel Mesch: Having It All in the Belle Epoque. How French Women's Magazines Invented the Modern Woman, Stanford University Press 2013, ISBN 978-0-8047-8713-0.

- Jan Whitaker: Wunderwelt Warenhaus. Eine internationale Geschichte. Gerstenberg, Hildesheim 2013. ISBN 3-8369-2745-4.

- Paul Fryer (Hrsg.): Women in the Arts of the Belle Epoque. Essays on Influential Artists, Writers and Performers. McFarland & Co 2012. ISBN 978-0-7864-6075-5.

- Vincent Bouvet: Paris. De la belle époque aux années folles. Places des Victoires Edition 2012. ISBN 978-2-8099-0702-5.