„Geschichte der Zahnmedizin“ – Versionsunterschied

| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |

→Geschichte des Zahnersatzes: BSG: ZE in GKV |

→Grundlagenforschung: +Skorbut |

||

| Zeile 200: | Zeile 200: | ||

[[Datei:John Hunter by John Jackson.jpg|mini|120px|John Hunter]] |

[[Datei:John Hunter by John Jackson.jpg|mini|120px|John Hunter]] |

||

In England verfasste [[John Hunter (Chirurg)|John Hunter]] 1771 ''The Natural History of the Human Teeth'' ([[Englische Sprache|engl.:]] „Die Naturgeschichte der menschlichen Zähne“) und 1778 ''A Practical Treatise on the Diseases of the Teeth'' (engl.: „Eine praktische Abhandlung zu den Krankheiten der Zähne“) mit detaillierten Beschreibungen zur [[Anatomie]] und [[Physiologie]] der Zähne.<ref>W. Moore, ''The Knife Man: Blood, Body Snatching, and the Birth of Modern Surgery'', Bantam Press (2005) S. 107, ISBN 0-593-05209-9.</ref> Das Interesse Hunters galt unter anderem der Transplantation von Zähnen. Er übersah jedoch, dass in zahlreichen Fällen durch die Transplantation Infektionskrankheiten, insbesondere die [[Syphilis]] übertragen wurde. Er glaubte, dass dies nur bei eitrigen Zähnen möglich sei. Zahlreiche Zahnbehandler entwickelten daraufhin verschiedene Voraussetzungen, die ein Zahnspender zu erfüllen hatte, um die Übertragung von Krankheiten zu minimieren.<ref name="Noble">Henry W. Noble, [http://historyofdentistry.co.uk/index_htm_files/2002oct4.pdf Tooth transplantation: a controversial story]. Abgerufen am 26. Dezember 2014.</ref> Zahntransplantation wurde bereits von den alten Ägyptern, später auch von den Etruskern, den Griechen und den Römern durchgeführt.<ref name="PMID770274">H. D. Pape, R. Heiss: ''[History of tooth transplantation].'' In: ''Fortschritte der Kiefer- und Gesichts-Chirurgie.'' Band 20, 1976, S. 121–125, {{ISSN|0071-7916}}, PMID 770274.</ref> Erste schriftliche Anhaltspunkte finden sich im Jahr 1594.<ref>A. Pare, Opera chirurgica. Feyrabend für Fischer, Frankfurt, S. 477–478 (1594)</ref> 1685 wurden von [[Charles Allen (Zahnmediziner)|Charles Allen]] ([[York]]) detaillierte Ausführungen zur heteroplastischen Zahntransplantation (von Tier zu Mensch) gemacht, einschließlich der Beschreibung, wie dazu das Tier gefesselt werden müsse. Es war das erste zahnmedizinische Büchlein, das im englischen Sprachraum erschienen ist und erstaunliche Erkenntnisse in [[Anatomie]] und [[Physiologie]] enthält.<ref name="Weinberger1931">{{cite book|author=Bernhard Wolf Weinberger|title=Charles Allen's „The Operator for the Teeth“, York, 1685: A History of the First English Dental Publication, with Corrections|url=http://books.google.com/books?id=KLPCHAAACAAJ|year=1931|publisher=American Dental Association}} [[doi:10.1017/S0025727300015945]] [http://www.dentaljuce.com/fruit/page.asp?pid=355 online] bei Dentaljuce. Abgerufen am 4. Dezember 2014.</ref> In den 1930er Jahren wurde die Heilung transplantierter Zähne erstmals [[Histologie|histologisch]] durch [[Heinrich Hammer (Zahnmediziner)|Heinrich Hammer]] (1891–1972) untersucht. Nur bei vollständigem Erhalt des [[Wurzelhaut|Desmondonts]] (Wurzelhaut) kommt es zu einer Einheilung, sonst heilt das Transplantat zunächst knöchern ein und wird anschließend [[Resorption|resorbiert]].<ref>H. Hammer, ''Der histologische Vorgang bei der Zahntransplantation nach Vernichten der Wurzelhaut''. Dtsch Zahn Mund Kieferheilk 4, S. 179–184 (1937)</ref><ref>B. Lang, Y. Pohl, A. Filippi, [http://www.sso.ch/doc/doc_download.cfm?uuid=882A6A65D9D9424C42B068B3951782A0 Transplantation von Zähnen], Schweiz Monatsschr Zahnmed, Vol 113: 11/2003, S. 1179.</ref> |

In England verfasste [[John Hunter (Chirurg)|John Hunter]] 1771 ''The Natural History of the Human Teeth'' ([[Englische Sprache|engl.:]] „Die Naturgeschichte der menschlichen Zähne“) und 1778 ''A Practical Treatise on the Diseases of the Teeth'' (engl.: „Eine praktische Abhandlung zu den Krankheiten der Zähne“) mit detaillierten Beschreibungen zur [[Anatomie]] und [[Physiologie]] der Zähne.<ref>W. Moore, ''The Knife Man: Blood, Body Snatching, and the Birth of Modern Surgery'', Bantam Press (2005) S. 107, ISBN 0-593-05209-9.</ref> Das Interesse Hunters galt unter anderem der Transplantation von Zähnen. Er übersah jedoch, dass in zahlreichen Fällen durch die Transplantation Infektionskrankheiten, insbesondere die [[Syphilis]] übertragen wurde. Er glaubte, dass dies nur bei eitrigen Zähnen möglich sei. Zahlreiche Zahnbehandler entwickelten daraufhin verschiedene Voraussetzungen, die ein Zahnspender zu erfüllen hatte, um die Übertragung von Krankheiten zu minimieren.<ref name="Noble">Henry W. Noble, [http://historyofdentistry.co.uk/index_htm_files/2002oct4.pdf Tooth transplantation: a controversial story]. Abgerufen am 26. Dezember 2014.</ref> Zahntransplantation wurde bereits von den alten Ägyptern, später auch von den Etruskern, den Griechen und den Römern durchgeführt.<ref name="PMID770274">H. D. Pape, R. Heiss: ''[History of tooth transplantation].'' In: ''Fortschritte der Kiefer- und Gesichts-Chirurgie.'' Band 20, 1976, S. 121–125, {{ISSN|0071-7916}}, PMID 770274.</ref> Erste schriftliche Anhaltspunkte finden sich im Jahr 1594.<ref>A. Pare, Opera chirurgica. Feyrabend für Fischer, Frankfurt, S. 477–478 (1594)</ref> 1685 wurden von [[Charles Allen (Zahnmediziner)|Charles Allen]] ([[York]]) detaillierte Ausführungen zur heteroplastischen Zahntransplantation (von Tier zu Mensch) gemacht, einschließlich der Beschreibung, wie dazu das Tier gefesselt werden müsse. Es war das erste zahnmedizinische Büchlein, das im englischen Sprachraum erschienen ist und erstaunliche Erkenntnisse in [[Anatomie]] und [[Physiologie]] enthält.<ref name="Weinberger1931">{{cite book|author=Bernhard Wolf Weinberger|title=Charles Allen's „The Operator for the Teeth“, York, 1685: A History of the First English Dental Publication, with Corrections|url=http://books.google.com/books?id=KLPCHAAACAAJ|year=1931|publisher=American Dental Association}} [[doi:10.1017/S0025727300015945]] [http://www.dentaljuce.com/fruit/page.asp?pid=355 online] bei Dentaljuce. Abgerufen am 4. Dezember 2014.</ref> In den 1930er Jahren wurde die Heilung transplantierter Zähne erstmals [[Histologie|histologisch]] durch [[Heinrich Hammer (Zahnmediziner)|Heinrich Hammer]] (1891–1972) untersucht. Nur bei vollständigem Erhalt des [[Wurzelhaut|Desmondonts]] (Wurzelhaut) kommt es zu einer Einheilung, sonst heilt das Transplantat zunächst knöchern ein und wird anschließend [[Resorption|resorbiert]].<ref>H. Hammer, ''Der histologische Vorgang bei der Zahntransplantation nach Vernichten der Wurzelhaut''. Dtsch Zahn Mund Kieferheilk 4, S. 179–184 (1937)</ref><ref>B. Lang, Y. Pohl, A. Filippi, [http://www.sso.ch/doc/doc_download.cfm?uuid=882A6A65D9D9424C42B068B3951782A0 Transplantation von Zähnen], Schweiz Monatsschr Zahnmed, Vol 113: 11/2003, S. 1179.</ref> |

||

=== Skorbut === |

|||

{{Hauptartikel|Skorbut#Kulturgeschichte|titel1=Skorbut: Kulturgeschichte}} |

|||

Skorbut war seit dem [[2. Jahrtausend v. Chr.]] in Ägypten als Krankheit bekannt. Später schrieben auch Hippokrates und Plinius darüber. Es treten neben weiteren [[Skorbut#Symptome und Beschwerden|gravierenden Symptomen]] [[Zahnfleischbluten]] und [[Gingivahyperplasie]]n auf. Die gestörte [[Kollagen]]synthese führt unter anderem zu einer verminderten Synthese der hauptsächlich aus Kollagen bestehenden [[Sharpey-Faser]]n des [[Zahnhalteapparat]]es, was zum [[Zahnverlust]] führt.<ref>{{cite book|author=Eckhart Buddecke|title=Biochemische Grundlagen der Zahnmedizin|url=http://books.google.com/books?id=bb4gAAAAQBAJ&pg=PA61|date=1. Januar 1981|publisher=Walter de Gruyter|isbn=978-3-11-085820-4|pages=61}}</ref> Im [[Zeitalter der Entdeckungen]], etwa vom [[15. Jahrhundert|15.]] bis zum [[18. Jahrhundert]], führte Skorbut zu einem Massensterben von [[Matrose|Seeleuten]]; so verlor zum Beispiel das Schiff von [[Vasco da Gama]] auf einer Reise von 160 Mann Besatzung etwa 100 Mann durch Skorbut. Grund für das häufige Auftreten von Skorbut auf [[Schifffahrt|See]] war die einseitige Ernährung, die – mangels Konservierungsmöglichkeiten – hauptsächlich aus [[Pökeln|Pökelfleisch]] und [[Hartkeks|Schiffszwieback]] bestand. 1734 forderte der Theologe und Mediziner [[Johann Friedrich Bachstrom]] die Verwendung von frischem Obst und Gemüse zur Heilung von Skorbut.<ref>J. F. Bachstrom: ''Observationes circa scorbutum: ejusque indolem, causas, signa, et curam, institutæ, eorum præprimis in usum, qui Groenlandiam & Indiam Orientis petunt''. Conrad Wishoff, Leiden 1734.</ref> Der britische [[Schiffsarzt]] [[James Lind]] konnte 1754 zeigen, dass [[Zitruspflanzen#Gärtnerische Systematik|Zitrusfrüchte]] gegen Skorbut helfen, wodurch die [[Krankheit]] ihren Schrecken verlor.<ref>James Lind, [http://www.jameslindlibrary.org/trial_records/17th_18th_Century/lind/lind_kp.html ''A Treatise on the Scurvy.''] London 1753.</ref> An Land trat Skorbut ebenfalls auf, besonders in den [[Winter]]monaten, in [[Belagerung|belagerten]] [[Festung]]en, in [[Gefängnis]]sen oder bei den ersten [[Nordamerika]]-Siedlern, wo Obst und Gemüse anfangs knapp waren. Im [[20. Jahrhundert]] trat Skorbut massenhaft während des [[Erster Weltkrieg|Ersten]] und [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieges]] <ref>{{cite book|author=Alexander von Domarus|title=Grundriß der inneren Medizin: mit 80 zum Teil farbigen Abbildungen|url=http://books.google.com/books?id=K_OfBwAAQBAJ&pg=PA534|date=21. Dezember 2013|publisher=Springer-Verlag|isbn=978-3-662-36902-9|pages=534–}}</ref> sowie in den deutschen [[Konzentrationslager]]n<ref>{{cite book|author=Pascal Cziborra|title=Frauen im KZ: Möglichkeiten und Grenzen der historischen Forschung am Beispiel des KZ Flossenbürg und seiner Aussenlager|url=http://books.google.com/books?id=PuZHWVAZfEMC&pg=PA130|year=2010|publisher=BoD – Books on Demand|isbn=978-3-938969-10-6|pages=130}}</ref> und im sowjetischen [[Gulag]] auf.<ref>{{cite book|author=Alexander Solschenizyn|title=Der Archipel GULAG: Vom Verfasser autorisierte überarbeitete und gekürzte Ausgabe in einem Band|url=http://books.google.com/books?id=qltsAgAAQBAJ&pg=PT238|date=8. Oktober 2012|publisher=Fischer E-Books|isbn=978-3-10-400284-2|pages=238}}</ref> 1934 begann der Pharmakonzern [[Hoffmann-La Roche|Roche]] als erste Firma mit der synthetischen Produktion von [[Ascorbinsäure|Vitamin C]] gegen diese [[Hypovitaminose|Vitaminmangelkrankheit]], die bei anhaltendem Fehlen von Vitamin C in der Nahrung nach etwa vier Monaten auftritt und unbehandelt zum Tode führt. Noch 1936 berichteten Roche-Mitarbeiter, dass die Spezialisten unter den Ärzten die Vitamin-Therapie schlicht ablehnten, 80 Prozent würden über den „Vitamin-Fimmel“ sogar lachen. In einem firmeninternen Schreiben hieß es damals, dass zunächst „überhaupt erst das Bedürfnis“ nach Vitaminen geschaffen werden müsse. Regelmäßig werde Vitamin C nur eingenommen, „wenn etwas Hokuspokus gemacht“ werde.<ref>{{Internetquelle |url=http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/nationalsozialismus-vitaminschub-fuer-den-volkskoerper-a-809998.html |titel=Nationalsozialismus: Vitaminschub für den Volkskörper |autor=Markus Grill |datum=2012-01-19 |zugriff=2015-07-06}}</ref> |

|||

=== Grundlagenforschung === |

=== Grundlagenforschung === |

||

Version vom 6. Juli 2015, 20:31 Uhr

Die Geschichte der Zahnmedizin umfasst die historischen Entwicklungen in der Zahnmedizin einschließlich der Beiträge von Personen, die die Zahnmedizin ihrer Zeit beeinflussten. Sie ist ein Teil der Medizingeschichte und reicht bis in die Urgeschichte zurück. Die konservierende Behandlung von Zähnen konnte schon für die Zeit um 5500 bis 7000 v. Chr. bei frühen Bauern in Pakistan nachgewiesen werden: Kariöse Zähne wurden präzise aufgebohrt, möglicherweise verbunden mit einer anschließenden Füllung des Hohlraums. Ebenfalls aus der Jungsteinzeit stammt ein Backenzahn aus Dänemark, an dem eine Trepanation vorgenommen wurde. Die ersten zahntechnischen Arbeiten wurden Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. von Etruskern und Phöniziern angefertigt. Der Einfluss römischer und griechischer Gelehrter war im Mittelalter im christlichen wie im arabischen Raum bestimmend. Die arabischen Erkenntnisse gelangten zusammen mit vielen antiken durch die Übersetzerschule von Toledo und über Salerno in den abendländischen Raum, in dem die Zahnheilkunde durch die Barbiere ausgeübt wurde.

Seit den Sumerern hielt sich bis in die Neuzeit der Glaube, dass ein Zahnwurm für die Karies ursächlich sei. Die Wissenschaft legte Anfang des 18. Jahrhunderts, vor allem durch den Franzosen Pierre Fauchard, die Grundlage für die Zahnheilkunde der Neuzeit. Die zahnärztliche Behandlung unter Betäubung wurde ab dem 19. Jahrhundert mit Lachgas durchgeführt, das schon 1776 synthetisiert wurde. Äther- und Chloroformnarkosen folgten dem Lachgas. Der US-amerikanische Zahnarzt William Thomas Green Morton konnte damit erstmals einen Patienten schmerzfrei von seinem Leiden befreien.

Im November 1895 entdeckte Wilhelm Conrad Röntgen die später nach ihm benannten Röntgenstrahlen, die die Untersuchung des Kiefers vereinfachten. Als Mittel zur örtlichen Betäubung von Zahnschmerzen wurde im Jahre 1905 das Lokalanästhetikum Procain von den deutschen Chemikern Alfred Einhorn und Emil Uhlfelder entwickelt, die dem Wirkstoff den Namen Novocain (lateinische Wortschöpfung für „Neues Cocain“) zuordneten. Damit waren die Grundlagen für eine moderne Diagnostik und Therapie gelegt. Die Zahnheilkunde erlebte daraufhin einen rasanten Fortschritt: von der Entwicklung zahlreicher oralchirurgischer Verfahren bis zur Anfertigung von Zahnersatz mittels CAD/CAM-Verfahren. Parallel zum Fortschritt der wissenschaftlichen Zahnheilkunde entwickelte sich das Berufsbild. Daneben entwickelte sich die Tierzahnheilkunde, die sich entsprechend modifizierter Verfahren der allgemeinen Zahnheilkunde bedient.

Vorbemerkung

Die Medizingeschichte wird mit historischen und teilweise mit ethnologischen Methoden erforscht. Als Quellen dienen vorrangig medizinische Texte, Krankenakten, Geschichtsschreibung oder Tagebücher, Briefe, literarische Texte und ethnographische Aufzeichnungen und Interviews. Die Untersuchung von menschlichen Überresten und alten Krankheitserregern fällt zwar nicht in die Methodik der Medizingeschichte, sondern der Paläopathologie, dennoch werden sie der Vollständigkeit halber berücksichtigt.

Urgeschichte

Lange glaubte man, dass aufgrund der Ernährung Jäger und Sammler nicht von Karies betroffen seien. Aus dem Mittelpaläolithikum Europas und Westasiens, also der Zeit der Neandertaler, sind kaum Fälle von Karies bekannt, wenn, dann als Folge einer ernährungsbedingten Schmelzfraktur.[1] Doch im September 2013 wurden Ergebnisse von Untersuchungen an 52 Skeletten in der Grotte des Pigeons im Osten Marokkos von vor 15.000 bis 13.700 Jahren veröffentlicht, wonach belegt ist, dass diese Jäger und Sammler bereits unter Karies litten. Dies steht im Gegensatz zur bisherigen Annahme, dass diese Zahnkrankheit erst durch den Genuss von Kohlenhydraten aus der Getreideproduktion aufkam, also erst in der Jungsteinzeit (Neolithikum). Anscheinend geht dies auf Eicheln der Steineiche, Pinienkerne der See-Kiefer und Pistazien der Terpentin-Pistazie zurück. Angesichts der verbreiteten, wohl rituellen Entfernung der Frontzähne ist es umso überraschender, dass sich keinerlei Hinweise auf die Entfernung von kariösen Zähnen fanden, selbst dann, wenn schmerzhafte Abszesse entstanden waren.[2]

Zahnärztliche Behandlungen fanden bereits vor etwa 7500 bis 9000 Jahren im heutigen Pakistan statt, nachgewiesen anhand von Funden in Mehrgarh (Belutschistan), einer der wichtigsten Fundstellen der Archäologie für eine vorgeschichtliche Siedlungsgruppe in Südasien.[3] Die Bewohner scheinen geschickte Schmuckhersteller gewesen zu sein und wandten ihre Fähigkeiten auch an, um kleine kariöse Kavitäten mit Steinwerkzeugen zu bohren, wie sie zur Herstellung von Perlenketten verwendet wurden.[4] Die Rekonstruktion der Ursprünge der Zahnheilkunde zeigt, dass die damaligen Behandlungsmethoden anscheinend sehr effektiv waren. Die früheste Zahnfüllung, die aus Bienenwachs gefertigt worden ist, wurde in Slowenien entdeckt und ist etwa 6500 Jahre alt. Ein frakturierter Eckzahn wurde damit wiederhergestellt.[5]

Auch für die Trepanation liegt ein sehr früher Nachweis vor: Bei Ausgrabungen in Dänemark wurde ein etwa 5000 Jahre alter trepanierter Molar (Backenzahn) gefunden.[6][7]

Funde aus Italien und Tunesien belegen Zahnentfernungen im frühbäuerlichen Mittelmeerraum. Anscheinend wurden häufig – mindestens bei jeder dritten erwachsenen Frau – die Zähne entfernt. Da es jedoch keine sonstigen Gewaltspuren im Gesichtsbereich gibt, hatte dies vermutlich kosmetische, rituelle oder gesellschaftliche Gründe, etwa Statusgründe. Die Entfernung hing möglicherweise mit dem Erwachsenwerden zusammen.[8] Die Vermutung einer rituellen Funktion wird durch ethnologische Vergleiche nahegelegt. Rituelle Zahnentfernungen waren etwa bei vielen Stämmen der australischen Aborigines üblich. Die in Namibia lebenden Himba und die Surma aus Äthiopien pflegten den Brauch, den Kindern im Alter von sieben bis neun Jahren die unteren vier Schneidezähne herauszubrechen. Ursprünglich sollte diese „Lücke“ als Gegenlager zur Aufnahme eines Lippenpflocks oder einer Scheibe dienen. Beiden afrikanischen Stämmen ist ein Kulturelement gemeinsam, das durch die gemeinsame Abstammung von den Herero, einem ostafrikanischen, halbnomadisch lebenden Volk, zu erklären ist.[9]

Die Entwicklung der Vorstellungen über die Entstehung von Karies

Volksheilkundlicher Glauben an den Zahnwurm

Ein sumerischer Text aus der Zeit um 5000 v. Chr., so behaupteten Suddick und Harris 1990, beschreibt erstmals den Zahnwurm als Ursache für die Karies.[10] Dabei missdeuten die Autoren eine Publikation von Hermann Prinz aus dem Jahr 1945.[11] Folgt man der Dissertation von Astrid Hubmann, zeigt sich, dass vier Quellen, deren älteste aus der Zeit um 1800 v. Chr. stammt, den Glauben an den Zahnwurm belegen. Es handelt sich um eine Tafel aus Nippur.[12]

Eine Tafel, die bei Assur entdeckt wurde, deutet darauf hin, dass Zahnwurm und Zahnschmerz verschieden behandelt wurden, was auf ein Verständnis als verschiedene Krankheiten schließen lassen könnte. Aus der Bibliothek des Assyrerkönigs Assurbanipal (669–631/627 v. Chr.) stammt das Werk eines Nabunadinirbu, das den Titel Wenn ein Mensch Zahnschmerzen hat trägt.[13] Möglicherweise handelt es sich um eine Abschrift eines erheblich älteren babylonischen Textes, in dem neben der Beschreibung einer Behandlung vor allem eine rituelle Beschwörung von Bedeutung ist. Darin lehnt der Wurm, wohl ein Dämon oder böser Geist, vor dem höchsten Gott Anu dessen Gaben ab, nämlich reife Feigen, Aprikosen- und Apfelsaft, und bevorzugt das Blut der Zähne.

In der Schrift heißt es: „Als Anu den Himmel erschaffen, der Himmel die Erde erschaffen, … der Sumpf den Wurm erschaffen, da ging der Wurm weinend zu Schamasch (dem Sonnengott) … Hebe mich auf und laß mich zwischen Zähnen und Zahnfleisch wohnen! Der Zähne Blut will ich trinken, des Zahnfleisches Wurzeln will ich fressen!“ Dann folgt eine Beschwörungsformel, die den „Dämon Zahnwurm“ bannen soll: „Weil du dieses sagtest, Wurm, möge dich (der Gott) Ea schlagen mit seiner starken Hand!“ Dieser Text muss dreimal gesprochen werden. Anschließend wird eine schmerzlindernde Mischung aus verschiedenen Arzneien auf beziehungsweise in den Zahn gelegt. Der Leibarzt des römischen Kaisers Claudius, Scribonius Largus empfiehlt im 1. Jahrhundert n. Chr. den Zahnwurm durch Räucherungen mit dem narkotisch wirkenden Schwarzen Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) abzutöten. Er beschreibt hier seine Erfahrungen: „Manchmal wird dabei etwas, was wie kleine Würmer aussieht, herausbefördert.“[14]

Andere Empfehlungen lauteten, zur Behandlung Emmer-Mischbier, gebrochenes Malz und Sesamöl zu vermengen und auf den betroffenen Zahn aufzutragen. Grundsätzlich wurde angenommen, dass überall im Körper aus verdorbenen Säften Würmer hervorgehen konnten.[15] Seit dem Altertum glaubte man, dass ein Ungleichgewicht der vier Körpersäfte – Blut (sanguis), Schleim (phlegma), gelbe Galle (chol-), schwarze Galle (melancholie) – Krankheiten hervorrufen würde. Wollte man einen Patienten heilen, so musste man überschüssige Säfte entfernen. Dies geschah beispielsweise durch Aderlass, Schwitzen, harn- und stuhlgangregulierende Mittel. Die Säftelehre stellte einen wesentlichen Fortschritt gegenüber früheren Ansichten dar, die die Befindlichkeit des Menschen als von den Göttern allein bestimmt gesehen hatten. Mit der Humoralpathologie begannen die Ärzte des Altertums systematisch die spezifischen Krankheitsneigungen zu beschreiben. Sie war letztlich der Wegbereiter für die Entdeckung der Hormone, Immunkörper und Neurotransmitter in der Neuzeit.

Auch im alten Indien (um 650), in Ägypten – hier ist es der Papyrus Anastasi IV, 13, 7 (um 1400 oder um 1200/1100 v. Chr.) – wie in Japan und China war ein kranker Zahn ein „Wurmzahn“, aber auch bei den Azteken – dort wurde beispielsweise Tabak in die Kavität gesteckt – und den Maya wurden Hinweise gefunden, wonach der Zahnwurm für die Karies ursächlich sei. Die Legende vom Zahnwurm findet man ebenso in den Schriften von Homer und noch im 14. Jahrhundert war der Chirurg Guy de Chauliac der Überzeugung, dass Würmer die Karies verursachen.

Starken Einfluss hatten in der Alten Welt die Compositiones medicamentorum des Scribonius Largus, des Leibarztes von Kaiser Claudius. Zur Behandlung empfahl er Räucherungen und Spülungen, aber auch Einlagen und Kaumittel sowie die Räucherung mit Bilsenkrautsamen, die aus diesem Grunde als herba dentaria bezeichnet wurden. Dabei deutet er an, dass bisweilen einige Würmchen bei der Behandlung ausgespien werden. Man glaubte also weiterhin an den Wurm, versuchte aber auch, durch Auflegen von Würmern das Ausfallen von kranken Zähnen zu beschleunigen. Plinius der Ältere hingegen glaubte nicht an die Existenz des Zahnwurmes, jedoch an eine ähnliche Heilwirkung. Plinius gibt auch Inhaltsstoffe des von ihm empfohlenen Zahnreinigungspulvers namens „Dentifricium“ (ὀδοντότριμμα) an: pulverisierte oder zu Asche verbrannte Knochen, Horn oder Muschelschalen, Bimsmehl, Natron, mit Myrrhe versetzt.[16] Celsus wiederum empfahl zerriebenes Salz. Zahnsalz wird insbesondere in Asien bis heute verwendet.

Im arabischen Raum glaubte man unter Rückgriff auf ältere Traditionen an Zahnwürmer. Dies zeigt das Werk des Abu Bakr Muhammad ibn Zakariya ar-Razi, der das Verhältnis von Leib und Seele als von der Seele bestimmt ansah, ebenso wie die Werke Avicennas oder von Albucasis. ʽUmar ad-Dimašqi, der um 1200 in Damaskus lehrte, lehnte hingegen in seinem Buch des Auserlesenen über die Enthüllung der Geheimnisse und das Zerreißen der Schleier den Zahnwurm ab, vor allem die Scharlatanerie, die mit Würmern getrieben wurde.[17]

Etwa zu dieser Zeit hing Hildegard von Bingen weiterhin dem Wurmglauben an, erkannte aber mangelnde Hygiene als Ursache. Durch Spülen mit Wasser sollte der Livor, eine Ablagerung, vermieden werden, die sich um den Zahn legen und die gefürchteten Würmer hervorbringen konnte. Sie empfahl Aloe und Myrrhe sowie Kohlerauch. Constantinus Africanus, der aus Tunesien nach Salerno kam, machte im frühen 11. Jahrhundert die dortige Medizinische Universität berühmt. Er brachte antike Kenntnisse und auch die Säftelehre in den Norden, bestätigte aber auch den Zahnwurm.

Wissenschaftliche Theorien

Erst im 19. Jahrhundert wurden verschiedene Theorien zur Entstehung von Karies entwickelt. 1843 wurde die Wurmtheorie durch den Münchener Anatomen Michael Pius Erdl (1815–1848) zur Parasitentheorie entwickelt. Ihr folgte die Entzündungstheorie nach Leonhard Koecker oder es wurden spezielle Stoffwechselprodukte der chemischen Umwandlung von Nahrungsbestandteilen für die Kariesentstehung verantwortlich gemacht.[18]

Willoughby D. Miller (1890), der sich während seiner Tätigkeit an der Berliner Universität bei Robert Koch (1843–1910) bakteriologisch fortgebildet hatte, entwickelte die „chemoparasitäre Theorie“, wonach Milchsäurebakterien bis in die 1960er Jahre als Ursache angesehen wurden. Die von ihm entwickelte Miller-Nadel, eine Sonde, die in der Zahnmedizin zum Auffinden und Sondieren von Wurzelkanälen benutzt wird, ist nach ihm benannt.[19] Sein Ausspruch ging in die Geschichte ein: Vorlage:"-en (Frei übersetzt: „Ein sauberer Zahn wird nicht krank.“)[20][21]

Die unterschiedlichsten Theorien folgten nacheinander:[22][23]

- die „Zahnlymphe-Theorie“ (Charles F. Bodecker, 1929)[24]

- die „Proteolyse-Theorie“ (Bernhard Gottlieb, 1944)[25]

- die „Ulciphilia-Theorie“ (Sten Forshufvud, 1950)[26]

- die „Organotrope Kariestheorie“ (Charles Leimgruber, 1951)[27]

- die „Resistenztheorie“ (Adolph Knappwost, 1952)[28]

- die „Korrosions-Theorie“ (Ulrich Rheinwald, 1956)[29]

- die „Pulpaphosphatase-Theorie“ (Julius Csernyei, 1956)[30]

- die „Glycogen-Theorie“ (Peter Egyedi, 1956)[31]

- die „Nichtsaure Kariestheorie“ (Halfdan Eggers-Lura, 1962)[32]

- die „Proteolyse-Chelations-Theorie“ (Albert Schatz und Joseph J. Martin, 1962)[33]

- die „unspezifische Plaquehypothese“ (Walter Joseph Loesche, 1976), mit der auch die Parodontitisentstehung diskutiert wurde[34]

- die „spezifische Plaquehypothese“, (R. C. Page, H. E. Schroeder, 1976)[35]

Erst in der Folge erfolgte ein Paradigmenwechsel durch P. D. Marsh (1994), der zur „ökologischen Plaquehypothese“ geführt hat.[36] Auf Grund mehrerer pathogener Faktoren kommt es zur Zerstörung der Zahnhartgewebe in mehreren Stufen: Eine kontinuierliche Verfügbarkeit fermentierbarer Kohlenhydrate, die zu einem dauerhaft erniedrigten pH-Wert führt, ist die treibende Kraft der Zerstörung einer bakteriellen Homöostase der Plaque (Zahnbelag). Das saure Milieu stimuliert die Vermehrung säureproduzierender und säuretoleranter Keime wie Mutans-Streptokokken und Laktobazillen. Es besteht ferner ein Zusammenspiel des Streptococcus mutans mit dem Pilz Candida albicans, wodurch das Bakterium seine Virulenz verändert. Der Pilz produziert Signalmoleküle, die Gene des Bakteriums zur Produktion zelleigener Antibiotika anregen. Das Bakterium kann durch den Pilz fremdes Erbgut aufnehmen.[37]

Bis Ende des 20. Jahrhunderts hat sich jedoch der Glaube an den Zahnwurm als Schmerzverursacher in ländlichen Gegenden Chinas erhalten und wurde von so manchem Quacksalber ausgenutzt. Drei dieser Betrügereien aus den Jahren 1985, 1987 und 1993 werden auch aus Taiwan berichtet.[38]

Wenn in der Neuzeit der makroskopische „Zahnwurm“ belächelt wird, so erscheinen in den Mikroskopen der Neuzeit die Bakterien und Pilze zweifellos wurmähnlich.

Frühe Zahnheilkunde

Ägypter und Inder

Prädynastik:

3 Periapikales Granulom

Makedonische Zeit:

2 Abrasionsgebiss

Römische Zeit:

5 Osteolyse

Koptische Zeit:

1 Gaumenperforation, 4 Zyste

Der erste namentlich bekannte Zahnarzt der Weltgeschichte (und gleichzeitig Arzt) war Hesire im alten Ägypten (etwa 2700 v. Chr.), der mit dem Titel wr-ibḥ-swnw als „Großer der Zahnärzte und Ärzte“ geehrt wurde.[39][40] Der Papyrus Ebers, ein medizinischer Papyrus aus dem alten Ägypten beschreibt neben dem Papyrus Edwin Smith (1550 v. Chr.), der zu den ältesten noch erhaltenen Texten zu medizinischen Themen überhaupt zählt, Maßnahmen zur Behandlung von verschiedenen Zahnerkrankungen, insbesondere Karies und Parodontitis. Es wird angenommen, dass der Papyrus Smith lediglich eine Kopie einer mindestens 1.000 Jahre älteren Schrift ist. Dort ging man davon aus, dass beispielsweise Kieferbrüche nicht behandelbar sind. Bei zahlreichen archäologischen Funden kann man davon ausgehen, dass manche als „Therapie“ einzuschätzende Maßnahme post mortem im Rahmen der Mumifizierung stattfand, da der ägyptische Mensch höchsten Wert darauf legte, möglichst intakt in das Totenreich des Osiris einzuziehen.

Das Getreide wurde mit Steinmühlen gemahlen. Das Brot war mit Steinkörnchen verunreinigt. Dadurch und durch die grobe Nahrung wurden die Zähne abgekaut. Teilweise wurde der Zahn bis zur Pulpa abgeschliffen. Kariogene Bakterien taten ihr Übriges und der Zahn entzündete sich. Zahnextraktionen (Zahnentfernungen) waren die Ausnahme. Als Zahnfüllung verwandte man Steinmehle, Harze, Malachit und Pflanzensamen.[41][42]

Bereits im Altertum begann man mit der Zahnhygiene unter Verwendung von fasrig gekauten Zweigen, wie dem Miswāk, der als Zahnbürste diente. Der Zweig enthält Putzkörper, Desinfizienzien und sogar Fluoride. Sie wurde in der altindischen Sammlung medizinischen Wissens des Chirurgen Sushruta (सुश्रुत, Suśruta) etwa 500 v. Chr. empfohlen. Daneben gilt er als Pionier der Anästhesie, die er unter anderem mit Cannabis indica durchführte.[43] Ebenso wird Miswāk im altindischen Gesetzbuch von Manu (Sanskrit, f., मनुस्मृति, manusmṛti) um die Zeitenwende erwähnt. In der islamischen Welt soll ihn Mohammed nach der Hadithliteratur regelmäßig verwendet haben.[44]

Griechen und Römer

Griechische Gelehrte wie Hippokrates (um 460–370 v. Chr.) und Apollonios von Kition (In: Περὶ ἄρθρων (Perì árthrōn)) beschrieben die Dentition (Zahndurchbruch).

Um 450 v. Chr. wurde in Rom eine Kommission damit beauftragt, ein als Zwölftafelgesetz bekannt gewordenes Grundgesetz zu erstellen. Dort heißt es in der Tafel X, „man soll ‹dem Leichnam› kein Gold beigeben. Aber wer Zahnbrücken aus Gold hat, den damit zu begraben oder zu verbrennen soll dagegen kein Vergehen sein“, woraus abzuleiten ist, dass damals Zahnersatz bereits weit verbreitet war. In den Epigrammen Martials (40–102/104) ist ebenfalls von Zahnersatz die Rede: Sic dentata sibi videtur Aegle emptis ossibus indicoque cornu („So sieht sich Aegle bezahnt, dank gekaufter Knochen aus indischem Horn.“)[45] In der römischen Kaiserzeit benutzte man also schon das Elfenbein („Indisches Horn“) zur Herstellung künstlicher Zähne.

Zahnbehandler im alten Rom waren meist griechische Sklaven, die bei erfolgreicher, das heißt schmerzbeseitigender Behandlung ihre Freiheit erlangen und sogar sozial aufsteigen konnten.[46] Untersuchungen der sterblichen Überreste von Römern erwiesen Versuche in der zahnärztlichen Prothetik und Oralchirurgie. Welch hohen Stellenwert die Zähne bei den Römern um die Zeitenwende herum besaßen, zeigen Votivgaben, die aus tongefertigten Gebissen bestanden, aber auch die aus heutiger Sicht merkwürdigen Zahnpflege-Gewohnheiten der Römer, die sich die Zähne mit ihrem Urin putzten.[47]

Aulus Cornelius Celsus, ein römischer Medizinschriftsteller, beschrieb ausführlich orale Erkrankungen sowie Zahnbehandlungen einschließlich betäubungsmittelhaltiger Mittel und Adstringentien. Auf Celsus geht auch die Beschreibung der vier Entzündungszeichen (rubor, tumor, calor, dolor, lat.: Rötung, Schwellung, Erwärmung, Schmerz) zurück. In seiner lateinischen Abhandlung De Medicina fasste er die medizinischen Kenntnisse der alexandrinischen Schule in acht Büchern zusammen. Ein Abschnitt im sechsten Buch ist den Zähnen gewidmet, im achten Buch finden sich zudem erste Hinweise auf eine kieferorthopädische Behandlung.

Plinius der Ältere hat das naturkundliche Wissen in seinem 37-bändigen Werk Naturalis historia zusammengetragen und Kaiser Titus 77 n. Chr. überreicht. In diesem Werk widmet er sich an 169 verstreuten Stellen der Zahnheilkunde. Er beschreibt ebenfalls die Dentition einschließlich ihrer Abweichungen, jedoch werden diese nicht nach ihrer Ursache untersucht, sondern gedeutet. Einen besonderen Stellenwert hatten Säuglinge, die mit durchgebrochenen Zähnen geboren wurden. So weissagten die Beschauer der Valeria Messalina, sie führe ihren Staat ins Verderben. (Die Weissagung soll sich in Suessa Pometia erfüllt haben). Agrippina die Ältere sei vom Glück begünstigt, weil sie rechts oben zwei Eckzähne (Hundszähne) hätte. Mehr als 32 Zähne würden ein langes Leben bescheren. Plinius beschreibt mehrere Dutzend Tinkturen und Mittelchen aus dem Pflanzen-, Tier- und Steinreich. Er beschreibt als Zahnungshilfe, eine Mischung aus Honig und der Asche von Delphinzähnen, verschiedene andere Tinkturen oder beispielsweise die aus einem Wolfszahn oder Pferdezahn bestehende Zahnungshilfe, die durch ihren Zauber Zahnungsbeschwerden von Kindern lindern sollte.[48] Die Geschichte des Schnullers begann mit der Entwicklung der künstlichen Säuglingsernährung, wie ein Relief aus der Zeit um 900 v. Chr. aus dem Palast des Königs Sardanapal von Ninive zeigt.[49] In Europa sind Schnuller mindestens seit dem Mittelalter bekannt, wie man bildlichen Darstellungen entnehmen kann. Unhygienische Lutschbeutel waren als Stoffschnuller vom Spätmittelalter bis ins 18. Jahrhundert verbreitet. Sie wurden erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Gummischnuller abgelöst.[50]

Aus der Zeit von Plinius stammt auch eine Beschreibung über die Behandlung von kariösen Zähnen und Zahnfleischerkrankungen und wie Zahnextraktionen durchzuführen seien. Hierfür beschreibt Aristoteles auch Extraktionszangen. Ebenso finden sich Ausführungen dazu, wie mit einer Pinzette und dünnen Drähten gelockerte Zähne zu festigen und Kieferbrüche zu schienen seien.

Archigenes, (Ἀρχιγένης), ein griechischer Militärarzt unter Trajan, stammte aus Apameia, (Syrien). Er war Sohn des Phillipos (Φίλιππος) und Schüler von Agathinos (Ἀγαθῖνος) und entwickelte etwa 100 n. Chr. den Drillbohrer. Nachdem er diesen als Trepanbohrer zum Aufbohren des Schädels verwendet hatte, kam er auf die Idee, auch einen schmerzenden Zahn zu trepanieren, um die entzündete Pulpa zu entlasten. Auf die Idee, kariöses Dentin auszubohren, kam er jedoch nicht.[48][51]

Der Leibarzt Kaiser Mark Aurels, Galenos von Pergamon, griff die zahnregulierende Idee des Celsus auf und beschreibt, wie man Zähne durch Befeilen verschmälert, um Engstände zu vermindern. Galenos erweiterte die vier Entzündungszeichen um das Merkmal der functio laesa, der „gestörten Funktion“. Celsus und Galenus waren die maßgebenden Medizinschriftsteller des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. Ihr Einfluss war noch im Mittelalter im christlichen wie im arabischen Raum bestimmend.

Mittelalter

Schutz und Linderung durch Anrufung der Heiligen

Die Zahnheilkunde wurde zunächst wieder Teil der Volksmedizin und der Magie. Zahnschmerzen waren eines der zahlreichen Leiden, zu deren Linderung und vor deren Schutz je eigene Heilige angerufen wurden, denen man einen entsprechenden Einfluss zutraute. Vielfach wurden dazu Heilige gewählt, die entsprechend der Überlieferung als Märtyrer an den gleichen Teilen des Körpers gelitten hatten.

So wurden der Überlieferung nach Apollonia von Alexandria, die unter Kaiser Philippus Arabs (244–249) als Märtyrerin starb, die Zähne mit einer Zange herausgerissen, bevor sie sich in den Scheiterhaufen stürzte. Ihr Gedenktag in der katholischen und der orthodoxen Kirche ist der 9. Februar. Papst Johannes XXI. (1276–1277) riet den Gläubigen, bei Zahnschmerzen ein Gebet zu Apollonia zu sprechen. So wurde sie zur Beschützerin vor Zahnschmerzen, aber auch zur Schutzheiligen der Zahnärzte sowie aller sonstigen Berufsstände im zahnmedizinischen Bereich. Die Heiligsprechung Apollonias erfolgte 1634 durch Papst Urban VII.[42][52]

Auf Ketten aufgereihte Körner der Gemeinen Pfingstrose wurden in Süddeutschland Apolloniakörner genannt und zahnenden Kleinkindern zum Kauen gegeben. In Frankreich waren sie als Herbe de St. Antoine bekannt.[53] Auch andere schmerzlindernde Pflanzen erhielten entsprechende Namen, wie im Salzburgerland die Apolloniawurzel als Bezeichnung für den Wolfs-Eisenhut,[54] eine Bezeichnung, die auch in Bayern anzutreffen war, oder das Apolloniakraut (Bilsenkräuter).

Priester und Barbiere

Im Mittelalter hatte man nach der Völkerwanderungszeit noch nicht wieder das Niveau der Heilkundigen in der Antike erreicht, wie etwa eine kleine Prothese zum Ersatz der eigenen, zuvor herausgefallenen mittleren Schneidezähne erweist, die man im slawischen Gräberfeld von Sanzkow (Kreis Demmin) fand.[55][56]

Zu Beginn des Mittelalters übten Mönche und Priester ärztliche und zahnärztliche Tätigkeiten aus. Bader assistierten ihnen dabei. Das zweite Laterankonzil 1139 hat Priestern mit ernsten Sanktionen gedroht, wenn sie sich mit dem Behandeln beschäftigen. Papst Alexander III. traf 1163 auf dem Konzil von Tours eine weitreichende Entscheidung, dass blutige Eingriffe mit dem priesterlichen Amt unvereinbar seien: Ecclesia abhorret a sanguine („Die Kirche schreckt vor dem Blute zurück“). Das Vierte Laterankonzil im Jahre 1215 untersagte den Medizinern im priesterlichen Gewand endgültig die Ausübung chirurgischer Maßnahmen, denn die Schuld am Tode eines Menschen machte zum Priesteramt untauglich. Die Heilkunde des europäischen Mittelalters hat daraufhin eine Entwicklung genommen, die erst im 19. Jahrhundert wieder zurückgenommen wurde.

Der Bader war der Besitzer oder Vorsteher einer Badestube, auch Badehaus genannt. Er war zur Ausübung der niederen Chirurgie und zum Rasieren berechtigt. Da sich aus finanziellen Gründen nicht jeder ausgebildete Bader eine Badestube leisten konnte, entstand mit der Zeit ein neuer Berufsstand der Barbiere, die im Prinzip das gleiche Behandlungsspektrum anboten, aber eben ohne Bad. Die Barbiere (von frz. barbe, „Bart“) waren nach Stand und Berufsauffassung Handwerker. Zum ersten Mal werden Barbiere in einem Kölner Amtsbrief 1397 erwähnt.[57] 1450 durften Barbiere in England gemäß einer Entscheidung des Parlaments nur Aderlässe durchführen, Zähne ziehen und die Haarpflege ausüben. Bis 1745 existierten die Chirurgenverbände parallel zu den Barbierverbänden. Durch die Entscheidung von Georg II. aus Großbritannien wurden die Verbände getrennt, und die Barbiere konnten sich der Haarpflege widmen. König Ludwig XV. fällte eine gleiche Entscheidung einige Jahre später. 1779 wurden die Barbiere und Bader durch die deutschen Reichsgesetze vereinigt. Am 25. Mai 1804 erließ der dänische König das „276. Patent wegen Errichtung eines Sanitätscollegiums“. Durch die neue preußische Gewerbegesetzgebung wurden im Jahre 1811 die Zünfte aufgehoben und die Ausübung der Chirurgie vom Barbiergewerbe getrennt. Dadurch konnte sich die Chirurgie unabhängig vom Barbier-/Friseurgewerbe weiterentwickeln, insbesondere nachdem 1818 die Niederlassungsfreiheit für Heilpersonen eingeführt worden war.

In Deutschland waren die Zahnheilkunde und andere medizinisch-chirurgische Fächer eines akademisch gebildeten Arztes unwürdig. So übernahmen Barbiere den Großteil der zahnmedizinischen Versorgung der Bevölkerung. Nach Grosch war im süddeutschen Raum die Berufsbezeichnung Bader dasselbe, was in Norddeutschland ein Barbier war. Allerdings konnten beide Zünfte – abhängig von Region und Zeitepoche – verschiedene Funktionen ausüben.[58] Sie gaben sich verschiedenste Berufsbezeichnungen, wie Zahntechniker, Zahnkünstler, Zahnartist, Dentist, Zahnoperateur, in Amerika approbirter Zahnarzt, Doctor, Arzt, Zahnarzt, Specialist für Zahnleidende, Docent, Lehrer der modernen Zahntechnik, amerikanische Doctorin of dental surgery, Schweizer Zahnarzt oder firmierten als Atelier für zahnärztliche Operationen oder zahnärztliches Atelier. Neben ihnen waren die Zahnreißer auf Jahrmärkten unterwegs.[59]

Der Nachfrage nach helleren Zähnen versuchten die Barbiere mit Aqua fortis (Salpetersäure) nachzukommen. Es sollte jedoch bis 1989 dauern, bis eine Methode des Bleichens (engl.: Bleeching) nach V. B. Haywood und Heyman mittels Wasserstoffperoxid (H2O2) Verbreitung fand.[60]

Am 1. Dezember 1820 erging vom Sanitätscollegium in Kiel die Gebührenordnung für alle medizinischen Berufe. Da die Barbiere auch zum Zähneziehen berechtigt waren, konnten sie auf die Taxe der Zahnärzte zurückgreifen.

Anfang des 18. Jahrhunderts waren in der Neuzeit verschwundene Fachausdrücke in Gebrauch. Die Bezeichnungen für Zahnstein waren Weinstein, Tartarus dentium (nach Paracelsus Tartarus, „Ablagerungen und Konkremente“) oder Odontolithus (griech.: ὀδόντ- odont- „Zahn“; λίθος lithos „Stein“). Beim „Ausbrennen“ eines Zahnes wurde die Zahnpulpa mit einer heißen Sonde behandelt. Das „Abfeilen“ eines Zahnes diente dazu, kariöse Stellen des Zahnes zu entfernen, damit sich die Karies nicht weiter ausbreite. Dabei entstanden unschöne Lücken zwischen den Zähnen, welche man dadurch vermied, dass man die Zähne lediglich distal (rückwärtig) feilte und die gefeilten Zähne mit einem Füllmaterial versah. Mit dem „Skarifizieren des Zahnfleisches“ (Schröpfen) wurde ein Abszess eröffnet.[59]

Neben zahlreichen Zahnwässerchen, Zahntincturen und J. A. Rieses’s Witwe Zahnwolle oder Kropp’s Zahnwatte (20 % Carvacrolwatte) wurde das Seidelbastpflaster mit Kanthariden (Emplastrum mezerei cantharidatum, Drouotisches Pflaster) gegen Zahnschmerzen angeboten, das hinter dem Ohr zu tragen war. Zu seiner Herstellung „werden 30 Teile Spanische Fliege und 10 Teile Seidelbastrinde acht Tage mit 100 Teilen Essigäther ausgezogen; in der filtrierten Tinctur löst man 4 Teile Sandarach, 2 Teile Elemi und 2 Teile Kolophonium und streicht sie dann auf Taft, der vorher mit einer Lösung von 20 Teilen Hausenblase in 200 Teilen Wasser und 50 Teilen Spiritus überzogen worden war“. 1895 wurden „Bernstein-Zahnperlen für zahnende Kinder“ angeboten, die als „wirksamer als Zahn-Halsbänder“ angepriesen wurden.

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelten sich die Barbiere immer mehr zum Beruf des Friseurs hin. Mit der neuen Gesellen-Prüfungsordnung vom 20. März 1901 fand die Trennung zwischen Haar- und Heilkunst statt. Die Berufsbezeichnung „Barbier“ verschwand endgültig im Jahre 1934. Zähne ziehen durften sie aber noch bis zur Verabschiedung des Zahnheilkundegesetzes im Jahre 1952.[59]

Rückgriff auf antike Lehren, arabischer Einfluss, neue Annahmen

Die Aufnahme und Wiederbelebung antiker Krankheitsvorstellungen und Behandlungsmethoden ins christliche Europa erfolgte über Salerno. Die von den Benediktinern betreute Schule von Salerno war eine der ersten medizinischen Hochschulen Europas und integrierte Fachwissen aus dem arabischen, dem griechischen, dem jüdischen und dem westlich-lateinischen Kulturkreis. Damit übernahmen die Klöster zu Beginn ihres Auftretens eine soziale Aufgabe für die Allgemeinheit, wobei Constantinus Africanus (1017–1087) von zentraler Bedeutung war. Er übersetzte arabische Kompendien ins Lateinische und machte sie damit der Gelehrtenwelt zugänglich. Damit zog zum einen die Humoralpathologie der Antike wieder ein, die Zahnschmerzen auf kopfabwärts strömende Säfte zurückführte, zum anderen die Vorstellung von einem geteilten Unterkiefer. Constantinus empfahl eine Arsenapplikation zur Bekämpfung von Zahnschmerzen.[61] Bereits um 2700 vor Christus soll die Anwendung von Arsen zur Behandlung eines schmerzenden Zahnes in der chinesischen Heilkunst durch Huang-Ti (黃鈦) in seinem Werk Net Ching beschrieben worden sein. Die Chinesen kannten neun Ursachen für Zahnschmerzen (chin.: Ya-Tong) zuzüglich sieben Formen der Zahnfleischerkrankungen. Sie wendeten dagegen die Akupunktur an, deren Technik auf 388 Seiten beschrieben war, davon 26 Seiten von Akupunkturmaßnahmen gegen Zahnschmerzen.[62]

In dem Mitte des 10. Jahrhunderts erschienenen Werk Liber Regius empfahl der arabische Arzt Haly Abbas (ʿAli ibn al-ʿAbbās; † 944) ebenfalls den Einsatz von Arsenik zur Devitalisation (Absterben) der Pulpa.[63] Arsen(III)-oxid wurde bis in die Neuzeit zur Devitalisation der Zahnpulpa verwendet und verschwand in den 1970er Jahren wegen der krebserregenden Wirkung, Entzündungen des Zahnhalteapparates, des Verlustes eines oder mehrerer Zähne einschließlich Nekrosen des umliegenden Alveolarknochens, Allergien und Vergiftungserscheinungen aus dem Therapiespektrum.[64]

Einige wenige Hinweise zur Behandlung von Zahn- und Zahnfleischbeschwerden finden sich beim größten jüdischen Gelehrten des Mittelalters, Maimonides (1135/38–1202). Er konnte sich dabei nur auf wenige Talmudstellen berufen. Eine davon verbietet einem Priester (Kohen) den Gottesdienst, wenn ihm Zähne fehlen, da ein solcher Kohen unansehnlich sei.[65] Gleichzeitig wird der hohe Stellenwert der Zähne aus dem Bibelzitat Auge für Auge deutlich (hebräisch: עין תּחת עין ajin tachat ajin), oft zitiert als „Auge um Auge, Zahn um Zahn“. Das Teilzitat wird unter Bezug auf den Codex Hammurabi meist so aufgefasst, dem Täter sei Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Jedoch widerspricht der biblische Kontext der Tora dieser Auslegung. Nach überwiegender rabbinischer und historisch-kritischer Auffassung geht es um einen angemessenen Schadensersatz (Talionsformel), der in Fällen von Körperverletzung vom Täter zu zahlen ist. („Ersetze beim Verlust eines Auges, was des Auges Wert ist, beim Verlust eines Zahnes, was des Zahnes Wert ist – Auge für Auge, Zahn für Zahn.").[66] Damit sollte die im Alten Orient verbreitete Blutrache eingedämmt und durch eine Verhältnismäßigkeit von Vergehen und Strafe abgelöst werden.

Die Schule von Salerno brachte auch Gilbertus Anglicus († 1240) hervor, der zwei Ursachen für Zahnschmerzen unterschied, nämlich zum einen schwache Zähne und zum anderen schlechte Säfte und Speisereste zwischen den Zähnen.

Eine weitere Region, über die arabische Kenntnisse nach Norden gelangten, war die Übersetzerschule von Toledo. Dabei diente der ins Lateinische übersetzte Qānūn fī ṭ-Ṭibb (arab. القانون في الطب, Kanon der Medizin) des Avicenna als Vorlage für Chirurgen wie Bruno von Longoburgo, Teodorico Borgognoni oder Wilhelm von Saliceto. Das Werk, von dem 1470 im gesamten Abendland 15 bis 30 lateinische Ausgaben existierten, galt bis ins 17. Jahrhundert als wichtiges Lehrbuch der Medizin.[67] Im arabischen Großreich wurden alte griechische Schriften ins Arabische übersetzt und bildeten die Grundlage der Heilkunst, die um die Vorschriften des Korans ergänzt wurden. Saliceto übernahm in Toledo wiederum in seinen Übersetzungen aus dem Arabischen ins Lateinische die aus den Vorschriften des Korans abgeleiteten Behandlungsmethoden, die jedoch erhebliche Einschränkungen für die Anatomie und Chirurgie vorsahen. Das Vergießen von Blut war im Islam verboten, weshalb man dort unblutige Behandlungsmethoden entwickelte: Zur Zahnentfernung wurden zuvor Ätzmittel auf das Zahnfleisch aufgetragen, bis der Zahn durch die nachfolgende Entzündung des Zahnhalteapparates soweit gelockert war, dass man ihn mit der Hand – und damit „unblutig“ – entfernen konnte. Dies korrelierte mit dem oben erwähnten Edikt Papst Alexander III., dass blutige Eingriffe mit dem priesterlichen Amt unvereinbar seien. Bernhard von Gordon warnte jedoch vor entsprechender Behandlung der Frontzähne. Er erkannte zudem in seinem Lilium medicinae (um 1303), dass einseitige Kaubelastungen zur Zahnstein- und Belagsbildung an der unbenutzten Seite führten. Ebenso geht die Fixierung eines frakturieren Unterkiefers am intakten Oberkiefer (Intermaxilläre Fixation) auf Saliceto zurück. Erst im 19. Jahrhundert wurde diese Idee wieder aufgegriffen und weiterentwickelt.

Abu l-Qasim (936–1013), im Westen als Albucasis bekannt, bezeugt in seiner 30-bändigen medizinischen Schrift Kitāb at-Taṣrīf (arab.: كتاب التصريف) sein umfassendes Wissen und Können in der Chirurgie der Zähne, der Zahnstabilisierung mit Gold- und Silberdraht und bei der Behandlung von Zahnfleischproblemen, einschließlich der Zahnprophylaxe. Abulcasis perfektionierte viele zahnärztliche Instrumente, wie man seinen Skizzen entnehmen kann.

Etwa 50 Jahre später verfasste Ambroise Paré zahlreiche Beiträge zur Zahnbehandlung. Er entwickelte stabilisierende Ligaturen für Kieferfrakturen, experimentierte mit der Wiederbefestigung herausgeschlagener Zähne und konstruierte einfachen, festsitzenden Zahnersatz.

Guy de Chauliac führte in seiner Chirurgia Magna von 1363 diverse Extraktionsinstrumente wie Hebel und Zangen auf, berief sich aber ansonsten auf Avicenna und Abulcasis. Er bestätigte darüber hinaus, dass Barbiere und umherreisende Zahnreißer die meisten Extraktionen vornahmen. Trotz verschiedener weiterer Schriften hielt sich die mittelalterlich-antike Tradition bis in das 18. Jahrhundert.

Einer der Begründer der Anatomie war Andreas Vesalius, der mit seinem Anatomiewerk De humani corporis fabrica libri septem von 1543 die Ansichten der antiken Autorität Galen von Pergamon in Frage stellte. Vesal stützte sich bei seinen anatomischen Erkenntnissen, die die neuzeitliche Anatomie begründeten, auf die Sektion von menschlichen Leichen, während Galen seine (fehlerhaften) Erkenntnisse noch durch das Sezieren von Tieren gewann. Durch ihn erfolgte die Erstbeschreibung der Gelenkbänder und Zwischengelenkknorpel des Kiefergelenks. Ferner erörterte er sehr genau die Funktion der Muskeln von Gesicht und Wange, gab eine exakte Anatomie der Zahnwurzeln und erkannte als erster die Pulpahöhle, jedoch nicht ihre Funktion.[68] Bartolomeo Eustachi (1500/1514–1574), war der erste, der die erste und zweite Dentition genauer untersucht hat und auch die Funktion der Pulpahöhle beschrieb.[69][70]

-

Ambroise Paré

-

Extraktions Instrumente

-

Prothesen

-

Guy de Chauliac

-

Chirurgia magna

-

Vesalius

-

Tabulae anatomicae

Nur wenige Untersuchungen wurden bislang in der Neuzeit an mittelalterlichen Leichnamen vorgenommen, um etwa die Parodontitis-Erreger zu bestimmen. Im Rahmen einer Studie konnten größere Mengen Erbsubstanz aus dem Zahnstein eines tausend Jahre alten Skeletts isoliert und entschlüsselt werden. Es handelt sich dabei um Zahnstein eines Mannes, der im Kloster Dalheim (Lichtenau) lebte. Dabei konnten wesentliche Teile des Genoms eines Parodontitis-Bakteriums rekonstruiert werden, und es wurde erstmals Erbmaterial von Nahrungsbestandteilen gefunden, darunter 40 opportunistische Erreger, Antibiotika-Resistenzgene, es gelang die Genomrekonstruktion des parodontalen Krankheitserregers Tannerella forsythia, von 239 Bakterien- und 43 menschlichen Proteinen. Die Entdeckung weist den Weg zu einem besseren Verständnis von Zahn- und Zahnfleischerkrankungen und zeigt auf, wie sich die menschliche Mundflora sowie Volkskrankheiten in der menschlichen Evolution entwickelt und angepasst haben.[71]

Erst durch Pierre Fauchard wurden erneut Veränderungen eingeleitet.

Protagonisten der Zahnheilkunde im 17. und 18. Jahrhundert

Pierre Fauchard

Die Zahnheilkunde wurde in Europa erstmals in Frankreich als selbständige medizinische Disziplin eingeführt. Ludwig XIV. (1638–1715) erließ das Edikt Expert pour les dents („Spezialist für Zähne“), das den Barbieren die Zahnextraktion verbot und einen den Chirurgen gleichberechtigten Berufsstand des Chirurgien dentiste, des „zahnärztlichen Chirurgen“, einführte. In der Folge publizierte Pierre Fauchard (1678–1761) 1723 das Buch Le Chirurgien Dentiste ou Traite des dents („Der Zahnarzt oder die Behandlung der Zähne“).[72] Fauchard gilt mit dieser Publikation als Vater der modernen Zahnheilkunde. Sein Buch war das erste, das umfassend die Zahnheilkunde beschrieb, einschließlich der Grundlagen der oralen Anatomie und Funktionsweise sowie chirurgischer, konservierender und prothetischer Behandlungsverfahren. Seine Überlegungen waren völlig neu. Die von ihm als „Deutsche Zahnwurm-Theorie“ bezeichnete Ursache der Karies lehnte er als falsch ab. Er habe oft durch ein Mikroskop geschaut und habe keine Würmer gefunden. Zucker schade sowohl dem Zahnfleisch als auch den Zähnen. Man solle den Genuss von Zucker in der täglichen Nahrung begrenzen. Die Milchzähne trennen sich scheinbar von ihren Wurzeln. Es sei jedoch falsch, wenn einige Zahnärzte behaupteten, sie hätten keine Wurzeln. (Die falsche Behauptung beruhte wohl darauf, dass ausgefallene Milchzähne keine Wurzeln mehr aufweisen, da diese vor dem Zahnwechsel resorbiert werden). Der erste authentische Fallbericht einer homoplastischen Zahntransplantation (von Mensch zu Mensch) wurde 1728 durch Pierre Fauchard verfasst.

Fauchard empfahl Blei, Zinn oder Gold zur Füllung kariöser Zähne. Zähne sollten regelmäßig von einem Zahnarzt gereinigt werden. Er beschrieb Zahnregulierungen, wobei er bei unregelmäßig stehenden Zähnen empfahl, Platz zwischen ihnen durch Befeilen zu schaffen, die Zähne mit einer Pinzette zu lockern und mit Drähten die Zähne in ihrer neuen Position zu fixieren, bis sie wieder fest würden. Wenn ein Zahn ausgeschlagen werde, könne er replantiert (wieder eingepflanzt) werden und er werde über viele Jahre noch seinen Dienst versehen können. Er war ein vehementer Gegner zahnärztlicher Scharlatane und kritisierte deren untaugliche oder betrügerische Verfahren.

So lehnte er ab, dass Salpetersäure und Schwefelsäure zur Zahnsteinentfernung auf die Zähne aufgetragen werden, wodurch die Zähne nur stark beschädigt und nachfolgend der Extraktion zuzuführen seien. Fauchard kritisierte die Verwendung von Rosshaar in Zahnbürsten, die zu weich seien, um Zahnbeläge entfernen zu können und forderte statt dessen die in China seit Beginn des 16. Jahrhunderts verwendeten Zahnbürsten aus Schweineborsten zu verwenden, beziehungsweise mit Schwämmchen oder Läppchen zu reinigen. Um 1700 erfand Christoph von Hellwig eine Zahnbürste in der heutigen Form. Mit der Erfindung des Nylons wurden 1938 durch das US-amerikanische Unternehmen DuPont die ersten Nylonzahnbürsten hergestellt.[73]

Ebenso deckte er auf, dass Scharlatane die Zähne mit billigem Zinn oder Blei füllten, diese nur durch eine dünne Goldschicht bedeckten und sie als teure Goldfüllungen verkauften.[74] Blattgold zum Ersatz von Zahnhartgewebe wurde im arabischen Raum schon im achten Jahrhundert benutzt. Erste schriftliche Hinweise im europäischen Raum auf Goldfolie als Füllungsmaterial für Zähne finden sich erst Mitte des 15. Jahrhunderts. Die Goldhämmerfüllung in einem Molar (Backenzahn) ist bei der im Jahr 1601 beigesetzten Anna Ursula von Braunschweig-Lüneburg dokumentiert.[75] Damals wurde die Goldfüllung im Gegensatz zur Moderne nicht aus verflüssigtem Metall gegossen, sondern mittels Kaltverschweißung gelegt. Diese beruht auf der Eigenschaft von Gold, in hochreinem Zustand an seiner Grenzfläche Atombindungen zu bilden und dadurch auszuhärten. Die Goldfolie wird dabei mit einem Hämmerchen (daher der Name) in den Zahn geklopft (kondensiert). Einen Aufschwung erfuhr die Goldhämmerfüllung in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert und hat sich bis in die Neuzeit als Füllungsverfahren erhalten, da sie eine zahnsubstanzschonende Restaurationstechnik darstellt.[76]

-

Dia-

gramme -

Spitz-

zange -

Instrumente

-

Bohr-

maschine -

Zahn-ersatz

Philipp Pfaff

Sein Pendant war in Deutschland Philipp Pfaff, der 1756 das erste Lehrbuch über Zahnmedizin in deutscher Sprache veröffentlichte: Abhandlungen von den Zähnen des menschlichen Körpers und deren Krankheiten. Er beschrieb unter anderem die Abformung des Kiefers mit Siegelwachs, wobei der erstmals mit Gips ausgegossene Abdruck als Modell zur Herstellung von Zahnersatz diente. 1840 beschleunigten die Amerikaner L. Gilbert und W. H. Dwinelle die Abbindung des Gipses durch Zusätze von Salzen und verwandelten ihn damit zu einem geeigneten Abformmaterial. Gips fand dadurch beim funktionellen Gipsabdruck bei zahnlosen Patienten Anwendung.[77]

Die „direkte Überkappung“, eine Abdeckung der vitalen, eröffneten Zahnpulpa (Zahnnerv) mit Goldplättchen, geht auf Pfaff zurück. Ferner veröffentlichte er die erste Beschreibung einer extraoralen retrograden Wurzelkanalfüllung im Rahmen einer Zahnreplantation. Dabei wird am extrahierten Zahn der Wurzelkanal von der Wurzelspitze aus verschlossen und anschließend der Zahn replantiert (wieder eingepflanzt). Pfaff wurde von Friedrich dem Großen zum Hofzahnarzt ernannt. Nach ihm ist das Philipp Pfaff Institut, die gemeinsame Fortbildungsakademie der Zahnärztekammer Berlin und der Landeszahnärztekammer Brandenburg, benannt.[78]

John Hunter

In England verfasste John Hunter 1771 The Natural History of the Human Teeth (engl.: „Die Naturgeschichte der menschlichen Zähne“) und 1778 A Practical Treatise on the Diseases of the Teeth (engl.: „Eine praktische Abhandlung zu den Krankheiten der Zähne“) mit detaillierten Beschreibungen zur Anatomie und Physiologie der Zähne.[79] Das Interesse Hunters galt unter anderem der Transplantation von Zähnen. Er übersah jedoch, dass in zahlreichen Fällen durch die Transplantation Infektionskrankheiten, insbesondere die Syphilis übertragen wurde. Er glaubte, dass dies nur bei eitrigen Zähnen möglich sei. Zahlreiche Zahnbehandler entwickelten daraufhin verschiedene Voraussetzungen, die ein Zahnspender zu erfüllen hatte, um die Übertragung von Krankheiten zu minimieren.[80] Zahntransplantation wurde bereits von den alten Ägyptern, später auch von den Etruskern, den Griechen und den Römern durchgeführt.[81] Erste schriftliche Anhaltspunkte finden sich im Jahr 1594.[82] 1685 wurden von Charles Allen (York) detaillierte Ausführungen zur heteroplastischen Zahntransplantation (von Tier zu Mensch) gemacht, einschließlich der Beschreibung, wie dazu das Tier gefesselt werden müsse. Es war das erste zahnmedizinische Büchlein, das im englischen Sprachraum erschienen ist und erstaunliche Erkenntnisse in Anatomie und Physiologie enthält.[83] In den 1930er Jahren wurde die Heilung transplantierter Zähne erstmals histologisch durch Heinrich Hammer (1891–1972) untersucht. Nur bei vollständigem Erhalt des Desmondonts (Wurzelhaut) kommt es zu einer Einheilung, sonst heilt das Transplantat zunächst knöchern ein und wird anschließend resorbiert.[84][85]

Skorbut

Skorbut war seit dem 2. Jahrtausend v. Chr. in Ägypten als Krankheit bekannt. Später schrieben auch Hippokrates und Plinius darüber. Es treten neben weiteren gravierenden Symptomen Zahnfleischbluten und Gingivahyperplasien auf. Die gestörte Kollagensynthese führt unter anderem zu einer verminderten Synthese der hauptsächlich aus Kollagen bestehenden Sharpey-Fasern des Zahnhalteapparates, was zum Zahnverlust führt.[86] Im Zeitalter der Entdeckungen, etwa vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, führte Skorbut zu einem Massensterben von Seeleuten; so verlor zum Beispiel das Schiff von Vasco da Gama auf einer Reise von 160 Mann Besatzung etwa 100 Mann durch Skorbut. Grund für das häufige Auftreten von Skorbut auf See war die einseitige Ernährung, die – mangels Konservierungsmöglichkeiten – hauptsächlich aus Pökelfleisch und Schiffszwieback bestand. 1734 forderte der Theologe und Mediziner Johann Friedrich Bachstrom die Verwendung von frischem Obst und Gemüse zur Heilung von Skorbut.[87] Der britische Schiffsarzt James Lind konnte 1754 zeigen, dass Zitrusfrüchte gegen Skorbut helfen, wodurch die Krankheit ihren Schrecken verlor.[88] An Land trat Skorbut ebenfalls auf, besonders in den Wintermonaten, in belagerten Festungen, in Gefängnissen oder bei den ersten Nordamerika-Siedlern, wo Obst und Gemüse anfangs knapp waren. Im 20. Jahrhundert trat Skorbut massenhaft während des Ersten und Zweiten Weltkrieges [89] sowie in den deutschen Konzentrationslagern[90] und im sowjetischen Gulag auf.[91] 1934 begann der Pharmakonzern Roche als erste Firma mit der synthetischen Produktion von Vitamin C gegen diese Vitaminmangelkrankheit, die bei anhaltendem Fehlen von Vitamin C in der Nahrung nach etwa vier Monaten auftritt und unbehandelt zum Tode führt. Noch 1936 berichteten Roche-Mitarbeiter, dass die Spezialisten unter den Ärzten die Vitamin-Therapie schlicht ablehnten, 80 Prozent würden über den „Vitamin-Fimmel“ sogar lachen. In einem firmeninternen Schreiben hieß es damals, dass zunächst „überhaupt erst das Bedürfnis“ nach Vitaminen geschaffen werden müsse. Regelmäßig werde Vitamin C nur eingenommen, „wenn etwas Hokuspokus gemacht“ werde.[92]

Grundlagenforschung

Erst als die Anatomie und die Physiologie entsprechende Fortschritte in der Grundlagenforschung gemacht hatten, konnte auch die Zahnheilkunde allmählich zu einer selbstständigen Wissenschaft werden. Hierzu gehören in erster Linie die einschlägigen mikroskopischen Untersuchungen von Jan Evangelista Purkyně (1787–1869), Anders Adolf Retzius (1796–1860) und Albert von Kölliker (1817–1905).

Extraktionszangen gehen in ihrer heutigen Form auf den englischen Kieferchirurgen John Tomes (1815–1895) zurück. Die von ihm 1840 entdeckte Tomes-Faser ist nach ihm benannt, der Zellfortsatz eines Odontoblasten (Dentinbildner), der sich in den Dentinkanälchen befindet. Er wurde auf Grund dieser und anderer Verdienste um die Zahnmedizin zum ersten Präsidenten der British Dental Association gewählt.

Historische Behandlungsformen

Rekonstruktive Zahnheilkunde

Es gibt Hinweise darauf, dass Zahnamalgam bereits zu Beginn der Tang-Dynastie (chinesisch 唐朝, Pinyin táng cháo) in China (618–907 n. Chr.) als Füllungsmaterial verwendet wurde, wie man Schriften des chinesischen Arztes Su Kung (蔌哭嗯) aus dem Jahre 659 entnehmen kann. Als „silberner Teig“ kehrt Amalgam im Ta-Kuan Pent-ts'ao (大观被压抑的曹操) um 1107 wieder. Auch in der Ming-Periode (chinesisch 明朝, Pinyin míng cháo) wird die Legierung 1505 und 1596 (von Li Shi-Zhen 李时珍) erwähnt. 1505 beschreibt Liu Wen t'ai (刘雯台) die genaue Zusammensetzung: „100 Teile Quecksilber, 45 Teile Silber und 900 Teile Zinn, die in einem eisernen Topf zu verrühren sind.“[93]

1530 erschien das Zene Artzney Buchlein wider allerlei kranckeyten und gebrechen der tzeen, ein „kleines Heilbuch für alle Arten von Krankheiten und Gebrechen der Zähne“, das erste Buch, das ganz der Zahnheilkunde gewidmet ist, geschrieben für Barbiere und Wundärzte, die den Mund behandeln. Es deckt Themen wie Mundhygiene, Zahnextraktion, Bohren der Zähne und die Anfertigung von Goldfüllungen ab. Es hält Ratschläge bereit, „wie den kindern zu helffen ist, daß in [ihnen] ir zene leichtlich wagsen“: Man soll die Kleinen häufig baden und danach das Zahnfleisch mit einem Finger, der zuvor in warmes Hühner-, Gänse- oder Entenfett getaucht worden ist, „subtil reiben und trucken“. Wenn die Zähne durchbrechen, so nimmt man „fein subtile“ Wolle vom Hals eines Schafes, taucht sie in warmes Kamillenöl und legt sie anschließend auf den Hals und die Wangen des Säuglings. Manchmal versuchte man auch, „schweres“ Zahnen dadurch zu erleichtern, dass man dem Kind eine eingefettete Fledermaus um den Hals hing.[94]

Wer sich kein Gold leisten konnte, bekam in der Regel eine Füllung aus Blei (von lateinisch plumbum „Blei“ leitet sich die Plombe ab) oder – weniger dauerhaft – aus den Harzen Galbanum oder Opopanax.[95]

Da das Blei zu weich war, ging die Suche nach einem haltbaren Material weiter. In Deutschland wurde das Amalgam wiederentdeckt und erstmals von dem Ulmer Arzt Johannes Stockerus 1528 eingesetzt, der in seinem Arzneibüchlein Praxis aurea die Herstellung von Amalgam beschreibt, das „in einem Zahnloch härtet wie Stein“.[45] Seine Einführung in der westlichen Welt erlebte Amalgam jedoch erst in den 1830er Jahren. Anfangs wurde Amalgam durch Mischen von Quecksilber mit einer Feilung aus Silbermünzen hergestellt.[93] 1819 führte Auguste Onésime Taveau das Amalgam in Frankreich und Thomas Bell in England ein.[41] Bereits 1833 brach in den USA nach der forcierten Einführung von Amalgam als Füllmaterial durch Crawcorn, der es 1830 aus Europa mitgebracht hatte, der sogenannte „Amalgamkrieg“ aus, der zu einem zeitweiligen Verbot des Amalgams als Füllmaterial führte. Die Zeit ging als Crawcorn days in die Historie ein. 1855 gaben zwei amerikanische Zahnärzte, William M. Hunter (1819–1889) und Elisha Townsend (1804–1858),14 eine neue Amalgamrezeptur bekannt, die derjenigen der Neuzeit ziemlich nahekam. Die Pulvermischung bestand aus vier Teilen Silber und fünf Teilen Zinn, pro Gramm dieses Pulvers wurde ein Gramm Quecksilber verarbeitet. Jeder Zahnarzt, der jedoch Amalgam verarbeitete, wurde aus der American Society of Dental Surgeons ausgeschlossen, was 1856 zur Auflösung dieses Verbandes führte.[96] In Deutschland flammte eine ähnliche Diskussion in den 1920er Jahren auf.[97] Während dieser sich mittlerweile über fast zweihundert Jahre hinziehenden Debatte konnte eine wesentliche Gesundheitsgefährdung nicht nachgewiesen werden. Am 20. März 1860 erhielt der amerikanische Zahnarzt Barnabas Wood (1819–1875) ein Patent auf eine niedrigschmelzende Legierung.[98] Das nach ihm benannte Woodsche Metall verwendete er trotz des Gehaltes an den giftigen Schwermetallen Blei und Cadmium auch für Zahnfüllungen. Die Bestandteile Bismut, Blei, Cadmium und Zinn sind unedel und gehen im Mund leicht in Lösung, so dass eine chronische Cadmiumvergiftung drohte. Deshalb verschwand die Legierung bald wieder als zahnärztliches Füllungsmaterial.

Im Zusammenhang mit Amalgamfüllungen stellte Greene Vardiman Black 1892 die nach ihm benannten Blackschen Regeln für die Kavitätenpräparation auf, einschließlich des Grundsatzes Extension for prevention (engl.: Ausdehnung [der Kavität] zur Vorbeugung). Dadurch sollte der Zahn so weit aufgebohrt werden, dass die Füllungsränder in einen Bereich verlegt wurden, der der Reinigung leicht zugänglich ist. Er teilte ferner die Kavitätenformen in fünf Kavitätenklassen ein, die bis heute ihre weltweite Bedeutung behalten haben. Er änderte die Zusammensetzung der Feilung, die nun aus 68,5 % Silber, 25,5 % Zinn, 5 % Gold und 1 % Zink bestand, um die Festigkeit zu erhöhen.[99] Black erfand ferner das Phagodynamometer zur Kaudruckmessung, das 1895 der Fachwelt vorgestellt wurde.[100]

Ästhetische und rituelle Zahnkorrekturen

4–6: Malaysia

Das Fachgebiet der Ethno-Zahnmedizin beschäftigt sich mit den verschiedenen Prozeduren der Zahnveränderungen. Die ersten zahntechnischen Arbeiten wurden Mitte des ersten Jahrtausends vor der Zeitenwende von Etruskern und Phöniziern (heute Libanon) angefertigt. Die Etrusker (heute Norditalien) konnten Goldkügelchen von 0,1 mm Durchmesser herstellen und ohne Lötstellen miteinander verbinden. Ihre Metallurgen besaßen folgende Rezeptur: „Wenn man den Saft von drei Gemüsearten und Holzkohlenstaub mit Goldpartikeln mischt, bilden sich wie von Geisterhand winzige Goldperlen.“ Die Abbildung rechts zeigt menschliche oder tierische Ersatzzähne, die mit einem Metallstift an einem Band aus Gold fixiert und an den übrigen Zähnen befestigt wurden. Sie wussten, dass Gold durch den Speichel nicht angegriffen wurde. Frauen und Männer waren gleichgestellt. Auch Sklaven durften vornehme Kleidung und Goldschmuck tragen.[101] Die Zahnheilkunde lag in den Händen von Ärzten.

Künstliche Deformierungen wurden seit Jahrtausenden vorgenommen – immer in einem rituellen bzw. kulturellen Kontext. In Abhängigkeit von den jeweiligen Völkern unterscheidet man verschiedene Deformationstypen: Es gibt die Spitz-, Lücken-, Flächen- oder Zackenfeilungen der Zähne, Horizontalfeilungen bis hin zum kompletten Absägen der Zahnkrone. Hinzu kommen Furchen-, Zellen- und Relieffeilungen, das Verdrängen von Frontzähnen aus ihrer natürlichen Position, die Schaffung und Vergrößerung von Diastemata bzw. Lücken, das Herausbrechen oder -hebeln einzelner oder mehrerer Zähne mittels Speerspitze oder Steinschlag, die Elongation (scheinbare Verlängerung) mittlerer Frontzähne, der Zahnschmuck und die künstliche Färbung der Zähne.[102]

Zahnschwärzen

In Japan war das Zahnschwärzen Ohaguro (jap. お歯黒) seit Mitte des ersten Jahrtausends Mode, wie Spuren von geschwärzten Zähnen in Knochenfunden aus der Kofun-Zeit (300 bis 710) vermuten lassen. Das Ohaguro geht auf die Heian-Zeit (794–1192) zurück. Erstmals schriftlich erwähnt wurde es im Genji Monogatari (jap. 源氏物語, dt. Die Geschichte vom Prinzen Genji) im 11. Jahrhundert, obwohl es bereits seit 2879 v. Chr. praktiziert wurde. Durchgeführt wurde Ohaguro von Frauen und Männern des Hofadels und später durch die Samurai. Während der Edo-Zeit (jap. 江戸時代, Edo jidai,1603 bis 1868) war das Schwärzen der Zähne bei verheirateten Frauen üblich. Es galt als erotisch, da es den Kontrast zur weißen Gesichtshaut erhöhte. Es war deshalb unter den Frauen der Bordellviertel sehr verbreitet. Gleichzeitig galt es als Symbol ehelicher Treue. Im 18. Jahrhundert wurde Männern das Zähneschwärzen verboten, 1871 weitete die Meiji-Regierung (jap. 明治時代 Meiji jidai) schließlich per Kabinettsbeschluss dieses Verbot auch auf das weibliche Geschlecht aus, da dieser Brauch unter westlichem Einfluss als barbarisch eingestuft wurde.[103] In der Nguyễn-Dynastie (Hán Nôm: 家阮) in Vietnam (1802 bis 1945) hielt sich der Brauch bis ins 20. Jahrhundert. In Südostasien war es ein Zeichen für Stärke und Ehrenhaftigkeit, galt als Schönheitssymbol und signalisierte bei Frauen die Bereitschaft zur Eheschließung.[104] Zum Färben der Zähne verwendete man eine aufwändig hergestellte Mixtur aus Eisenspänen, die in Tee oder Reiswein eingelegt wurden und oxidierten. Die so entstandene schwarze Farbe wurde mit einem weichen Pinsel und mit Hilfe von Haftpulver auf die Zähne aufgetragen. Wegen der eingeschränkten Haltbarkeit musste die Prozedur alle drei Tage wiederholt werden. Man glaubte auch, durch das Schwärzen die Zähne gesund zu erhalten und einem eventuellen Eisenmangel in der Schwangerschaft entgegenzuwirken. Neuere Untersuchungen der Zusammensetzung des Färbstoffes bestätigen, dass ein gewisser Schutz vor Karies und Demineralisation der Zähne gegeben war.[105]

Schmucksteine

Um das Jahr 900 verzierten aus rituellen oder religiösen Gründen die Mayas ihre Frontzähne mit verschiedenen Schmucksteinen, wie Jade, Cinnabarit, Serpentinit, Pyrit oder Hämatit, die man bei Ausgrabungen in Antigua Guatemala gefunden hat. Hierzu wurden präzise auf die Größe des Schmucksteins abgestimmte Löcher mit einem Bohrer und aufgeschwemmten Schleifmitteln aus Quarzmehl gebohrt. Es wurden mehr als fünfzig verschiedene Muster identifiziert. Es wird angenommen, dass jedes Muster eine Stammeszugehörigkeit darstellte oder eine religiöse Bedeutung hatte.[106]

In der Neuzeit entschied sich Mick Jagger, einen Rubin in einen Frontzahn einsetzen zu lassen, ließ ihn jedoch gegen einen Smaragd austauschen, um ihn schließlich durch einen Brillanten zu ersetzen. Damit begann ein Trend zu Zahnschmuck, wie Twinkles (Brillies), Dazzler und Grills.[107]

Zahnvergolden

Schon 1000 v. Chr. benutzten die Chinesen Zahnfüllungen aus feinstem Blattgold, das in die Karieslöcher gestampft wurde.[108] Die ersten prothetischen Arbeiten wurden im Jahr 500 v. Chr. von den Phöniziern angefertigt. In Osteuropa, beispielsweise in Tadschikistan und im Orient galten Goldzähne in der Front als Zeichen von Reichtum.

-

Gefeilte Zähne

-

Herausbrechen

von Zähnen -

Zahn-

schwärzen -

Jade verzierte Fronzähne

-

Twinkle

-

Grills

-

Goldkronen

Weitere Therapieverfahren

Tiberius Cavallo veröffentlichte 1777 sein Buch A complete treatise on electricity, in dem er die Anwendung von elektrischem Strom zur Behandlung von Zahnschmerzen empfahl. Er entwickelte hierfür ein entsprechendes Instrument, mit dem Stromreize gezielt an einen Zahn abgegeben werden konnten.[109] Seine Ideen wurden in der Neuzeit aufgegriffen und Geräte zur elektrischen Sensibilitätsprüfung von Zähnen entwickelt, mit denen die Vitalität der Zähne geprüft werden kann.

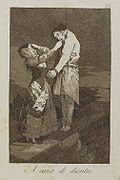

Zahnhandel und -transplantationen

Der Engländer Hunter glaubte noch im 18. Jahrhundert, dass ein frisch extrahierter Zahn nur genügend schnell bei einem anderen Patienten eingesetzt werden müsse, um erfolgreich anzuwachsen.[110] Mit gedruckten Anzeigen lockte er ganze Scharen ärmerer ‚Zahnspender‘ an, die sich für ein paar Pence ihre gesunden Zähne extrahieren ließen, damit diese sofort im Anschluss wohlhabenderen Zeitgenossen eingesetzt werden konnten. Hunters wissenschaftliche Reputation führte dazu, dass seine ‚Zahntransplantationen‘ nicht nur in Europa, sondern auch in den USA Nachahmer fanden.[111] Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde diese Methode, die mit einer hohen Infektionsgefahr (insbesondere Syphilis) für die Patienten einherging, aufgegeben.[112]

Menschliche Zähne wurden daraufhin von Leichenfledderern aus Grüften und von Schlachtfeldern erbeutet und durch Zahnärzte in Zahnprothesen eingebaut. Als George Washington 1789 erster Präsident der Vereinigten Staaten wurde, war er 57 Jahre alt und hatte nur noch einen Zahn. Washington behalf sich mit einer kosmetischen Prothese aus Flusspferdzähnen, Elfenbein und menschlichen Zähnen.[113] Im Jahr 1799 hielt Francisco de Goya eine Szene im Gemälde A caza de dientes (span.: Jagd auf Zähne) fest, in der eine gut gekleidete Frau einem Gehenkten die Zähne aus dem Mund bricht. Goya kritisierte mit seinen Caprichos die Zustände im damaligen Spanien, vor allem die Geldgier der besitzenden Stände.[113] Eine weit größere Quelle für menschliche Zähne für Prothesen war die Schlacht bei Waterloo (1815), in der mehrere 10.000 Soldaten fielen, darunter viele junge Männer mit gesunden Zähnen. Der Handel mit diesen Zähnen, mit denen Zahnersatz gefertigt wurde, nahm solche Ausmaße an, dass sie später Waterloo-Zähne (engl.: Waterloo teeth) genannt wurden.[114] Das Sammeln von Waterloo-Zähnen gab es aber schon nach der Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis zum 19. Oktober 1813. Dort, wo sich rund 600 000 Soldaten aus mehreren europäischen Staaten gegenüberstanden, verloren über 92.000 von ihnen das Leben. Nachdem der Schlachtenlärm abgeklungen war, wurden die Kampfplätze in der Peripherie von Leipzig von einer Schar Plünderer heimgesucht, die versuchten, alles was Wert besaß, zu ergattern. Am schlimmsten waren die Fledderer, „welche den Toten die Kinnladen aufbrachen und die schönsten und weißesten Zähne herausrissen, um sie zum Einsetzen in der Folge zu verkaufen“. Teilweise entrissen sie den noch Sterbenden ihre Zähne.[115] Den florierenden Handel mit Zähnen von Schlachtfeldern gibt auch der Würzburger Zahnarzt Karl Joseph Ringelmann (1776–1854) in seinem Werk „Der Organismus des Mundes, besonders der Zähne“ aus den 1820er-Jahren wieder.[116] Das Entnehmen von gesunden Zähnen bei lebenden Menschen aus niederen sozialen Schichten für die Reichen hält er für ethisch verwerflich, denn dies sei ein barbarisches Verfahren, „wodurch sich die Heilkunst als eine entweihte Dienerin des höchsten Grades menschlicher Verworfenheit bekundet“.[117] Diese unmoralische Praxis verewigte Victor Hugo (1802–1885) literarisch in seinem Roman „Les Misérables“ (Die Elenden). Dort hat die arbeitslos gewordene Fantine ihre Schneidezähne verkauft, um mit dem Geld ihrer angeblich kranken Tochter Cosette zu helfen.

Als Prothese wurden auch Zähne eines Flusspferdes auf den Kiefer passend geschnitzt. Teilweise wurden an der geschnitzten Prothesenbasis aus Zähnen eines Hippopotamus Waterloo-Zähne befestigt. Beides konnten sich nur begüterte Kreise im Viktorianischen Zeitalter leisten. Ein weiteres „Reservoir“ für menschliche Zähne war der Amerikanische Bürgerkrieg (1861 bis 1865). Auch dort wurden den Gefallenen Zähne extrahiert und massenhaft nach London verschifft. Diese Zähne nannte man mit dem inzwischen eingebürgerten Begriff ebenfalls Waterloo-Zähne.[118] Die Beendigung der Fledderei dürfte durch den veränderten Umgang mit Kriegsgefangenen und Gefallenen nach der Unterzeichnung der ersten Genfer Konvention vom 22. August 1864 gewesen sein. Auf der international besetzten Konferenz gingen zwölf europäische Staaten einen revolutionären Schritt hin zu mehr Humanität. In der Haager Landkriegsordnung von 1907 steht unter Kapitel I. Verwundete und Kranke, Artikel 3 (Pflicht des Siegers): „Nach jedem Kampf soll die das Schlachtfeld behauptende Partei Maßnahmen treffen, um die Verwundeten aufzusuchen und sie, ebenso wie die Gefallenen, gegen Beraubung und schlechte Behandlung zu schützen“, (Reichsgesetzblatt, Nr. 25, 8. August 1907, S. 279 ff.).[119] Dies setzte der Praxis der Leichenfledderei ein offizielles Ende. Jedoch lebte sie unter den Nationalsozialisten unter anderem in Form der Zahngold-Verwertung der KZ-Opfer wieder auf.

-

Zahntransplantation in der „feinen Gesellschaft“

-

Prothese von George Washington

-

Goya: A caza de dientes

-

Waterloo-Zähne

-

Schnitzinstrument

-

Hippopotamus-Prothese

Geschichte des Zahnersatzes

Dem Wunsch nach natürlich aussehendem Zahnersatz wollte 1789 der Franzose Nicolas Dubois de Chémant nachkommen und meldete die von ihm entwickelten Porzellanzähne zum Patent an.[120] Sie wurden incorruptible (franz.: unzerstörbar, „unverweslich“) genannt, im Gegensatz zum übelriechenden beinernen Zahnersatz. Chémant griff die Idee des Apothekers Alexis Duchâteau (1714–1792) auf, der 1774 mit der Herstellung von Porzellanzähnen experimentiert hatte. Es sollte jedoch noch weitere 50 Jahre dauern, bis Charles Goodyear im Jahre 1839 die Vulkanisation erfunden hat, ein Verfahren, bei dem Kautschuk unter Einfluss von Zeit, Temperatur und Druck gegen atmosphärische und chemische Einflüsse sowie gegen mechanische Beanspruchung widerstandsfähig gemacht wird. Daraus resultierten bald die Kautschukprothesen, in die Porzellanzähne eingebaut werden konnten.[121] Um 1840 wurden etwa 500.000 Porzellanzähne von Paris aus in die USA exportiert, womit eine rasante Zunahme von Zahnärzten und Zahntechnikern einherging.[80] Einer Umfrage in den USA zufolge wurden 1940 etwa 70 % aller dortigen Zahnprothesen aus Kautschuk gefertigt.[122] Jacob Callman Linderer (1771–1840) kann als Pionier des Zahnersatzes und der wissenschaftlichen Zahnmedizin des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts bezeichnet werden, der 1834 das Buch Lehre von den gesamten Zahnoperationen veröffentlichte.[68][123]

Der Prothesenkunststoff Polymethylmethacrylat (PMMA) wurde 1928 etwa zur selben Zeit in Deutschland, Großbritannien und Spanien entwickelt. In Deutschland war hieran der Chemiker Walter Bauer (1893–1968) beteiligt. Durch die Firma Kulzer & Co. wurde im Jahre 1936 das von Bauer entwickelte chemoplastische Verarbeitungsverfahren (Paladonverfahren) vorgestellt.[124] Es entspricht dem heute verbreiteten Verfahren, Polymerpartikel mit Monomerflüssigkeit anzuteigen und plastisch in Hohlformen einzubringen. Der Kunststoff wurde in den 1950er Jahren so weit entwickelt, dass er den Kautschuk verdrängt hat. Für Patienten, die über Kunststoffunverträglichkeiten klagen, bietet hierzu auch heutzutage eine Teil- oder Totalprothese aus Kautschuk eine Alternative.[125]

1844 begann Samuel Stockton White (S. S. White) in den USA mit der Herstellung von Porzellanzähnen.[41] Die bis heute tätige S. S. White Dental Manufacturing Company entwickelte 1870 den weltweit ersten elektrischen Antrieb für rotierende Instrumente im Dentalbereich. Die Herstellung von Porzellanzähnen war 1937 eingestellt worden. 1947 führte die Nachfolgerfirma SS White Burs die ersten rotierenden dentalen Hartmetallinstrumente aus Wolframcarbid ein.